Literarischer Rettungsschirm.pdf - Internationales Literaturfestival ...

Literarischer Rettungsschirm.pdf - Internationales Literaturfestival ...

Literarischer Rettungsschirm.pdf - Internationales Literaturfestival ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

,<br />

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />

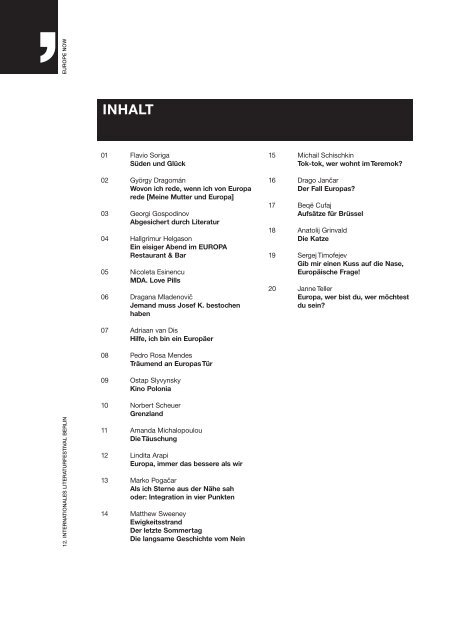

INHALT<br />

01 Flavio Soriga<br />

Süden und Glück<br />

02 György Dragomán<br />

Wovon ich rede, wenn ich von Europa<br />

rede [Meine Mutter und Europa]<br />

03 Georgi Gospodinov<br />

Abgesichert durch Literatur<br />

04 Hallgrímur Helgason<br />

Ein eisiger Abend im EUROPA<br />

Restaurant & Bar<br />

05 Nicoleta Esinencu<br />

MDA. Love Pills<br />

06 Dragana Mladenovič<br />

Jemand muss Josef K. bestochen<br />

haben<br />

07 Adriaan van Dis<br />

Hilfe, ich bin ein Europäer<br />

08 Pedro Rosa Mendes<br />

Träumend an Europas Tür<br />

09 Ostap Slyvynsky<br />

Kino Polonia<br />

10 Norbert Scheuer<br />

Grenzland<br />

11 Amanda Michalopoulou<br />

Die Täuschung<br />

12 Lindita Arapi<br />

Europa, immer das bessere als wir<br />

13 Marko Pogačar<br />

Als ich Sterne aus der Nähe sah<br />

oder: Integration in vier Punkten<br />

14 Matthew Sweeney<br />

Ewigkeitsstrand<br />

Der letzte Sommertag<br />

Die langsame Geschichte vom Nein<br />

15 Michail Schischkin<br />

Tok-tok, wer wohnt im Teremok?<br />

16 Drago Jančar<br />

Der Fall Europas?<br />

17 Beqë Cufaj<br />

Aufsätze für Brüssel<br />

18 Anatolij Grinvald<br />

Die Katze<br />

19 Sergej Timofejev<br />

Gib mir einen Kuss auf die Nase,<br />

Europäische Frage!<br />

20 Janne Teller<br />

Europa, wer bist du, wer möchtest<br />

du sein?

,EUROPE NOW<br />

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN<br />

VORWORT<br />

ULRICH SCHREIBER [Festivalleiter]<br />

UND THOMAS BÖHM [Programmleiter]<br />

IN KLEINER MÜNZE<br />

Wer über Europa spricht, erzählt gerne von Großem: einem geeinten Europa, das Vorbild für die ganze<br />

Welt ist, von der nie dagewesenen, andauernden Krise, vom Scheitern der Idee Europas. Nennt exorbitante<br />

Geldsummen, ruft Zeugen, Bürgen, Fachleute herbei. Dabei wird oft die vorhandene, diskriminierende<br />

Darstellung von »Geberländern« und »Nehmerländern« noch verschärft, erleben nationalistische<br />

Vorurteile eine Renaissance, wird die Idee von Europa reduziert auf ein finanzielles Problem.<br />

Angesichts dieser Erzählungen und der Krisenszenarien, die das Sprechen über Europa beherrschen,<br />

entstand eine Idee: Wie wäre es, AutorInnen aus ganz Europa zu einem »literarischen <strong>Rettungsschirm</strong>«<br />

einzuladen? Sie um eine [autobiographische] Geschichte über das Erleben Europas zu bitten, ein<br />

Gedicht, einen Essay – kurz: einen literarisch gestalteten Gedanken, der die Idee Europas pointiert,<br />

um eine Verständigungsebene erweitert, literarische Mittel ins Spiel bringt, die in Ton und Thema europäisch<br />

ist, ohne die Last der dominanten Themen »Krise«, »Bürokratismus« tragen zu müssen.<br />

Texte, die die Leserinnen und Leser dazu einladen, über ihr Europa, ihre europäischen Geschichten<br />

nachzudenken. Diese eigenen Geschichten sind die kleinen »Euro-Münzen«, die jede und jeder von<br />

uns bei sich trägt, für die man allerorts einen Kaffee kriegt, bei dem sich ins Gespräch kommen, die<br />

Geschichten weitererzählen lässt.<br />

Uns kam es auf Vielstimmigkeit, auf Unterschiedlichkeit der Text- und Redebeiträge an. Andere Stand -<br />

punkte als Gewinn zu betrachten, heißt auch: Europa mit den Mitteln der Literatur zu verstehen und<br />

es weiterzuerzählen.<br />

Die Beiträge des literarischen <strong>Rettungsschirm</strong>s werden vom 14. bis 16. September 2012 beim internationalen<br />

literaturfestivals berlin im Rahmen des Fokus »Europe Now« von den Autorinnen und Autoren<br />

vorgestellt und diskutiert – in einem großen europäischen Gespräch.<br />

Wir danken der Stiftung Mercator und der Allianz Kulturstiftung für die Unterstützung und Zusammen -<br />

arbeit in der Realisation dieses Projekts.

,<br />

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />

VORWORT<br />

BERNHARD LORENTZ<br />

PROJEKTNAME »EIN LITERARISCHER<br />

RETTUNGSSCHIRM FÜR EUROPA«<br />

[Geschäftsführer der Stiftung Mercator]<br />

Wenn wir der Berichterstattung Glauben schenken dürfen, steht die große Idee »Europa« kurz vor ih -<br />

rem Ende. Bankenkrise, Schuldenkrise, Staatskrise – nationale Haushalte geraten in die Zahlungsunfähigkeit<br />

und das »Sparen« wird zum neuen Diktum einer ganzen Generation, insbesondere in Südeuropa.<br />

Vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Debatte verwandelt sich die einst so stolze euro<br />

päische Integration in ein Kaleidoskop volkswirtschaftlicher Schlüsselbegriffe, die vor wenigen Jahren<br />

nur ausgebuffte Experten aus dem Ärmel schütteln konnten.<br />

Für mich ist klar: Europa ist mehr als eine Patchwork-Gemeinschaft von Handel, Binnenmarkt, Bankenund<br />

Haftungsunion. Europa ist nicht nur einer der wichtigsten Bezugspunkte deutscher Politik, sondern<br />

auch der zentrale Garant für die individuelle Entfaltung seiner Bürger. Wer kann schon von sich<br />

behaupten, bisher nicht in den Genuss einer der vielen Vorteile des grenzenlosen Kontinents geworden<br />

zu sein? Friedenssicherung, Bildungsförderung und Verbraucherschutz – Europa bietet seinen<br />

Bürgern zahlreiche Errungenschaften. Diese sind allerdings für viele zu einer Selbstverständlichkeit<br />

geworden. Angesicht der aktuellen Herausforderungen gilt es, sich das bereits Erreichte und den da -<br />

mit verbundenen Nutzen bewusst zu machen.<br />

Genau an dieser Stelle möchten wir als eine der großen deutschen privaten Stiftungen wirken. Wir<br />

glauben, dass die Europäische Union weiterhin das bestmögliche Zukunftsmodell für unseren Kontinent<br />

ist. Nur gemeinsam können wir Europäer in einer komplexen multipolaren Welt einen entscheidenden<br />

Beitrag zur Lösung von globalen Herausforderungen leisten. Der jeglicher Träumerei unver -<br />

däch tige Helmut Schmidt hat hierzu kürzlich im Rahmen unserer Kampagne »Ich will Europa« festgestellt:<br />

»Wir Europäer können im globalisierten Weltgefüge nur gemeinsam bestehen, nur gemeinsam werden<br />

wir unsere Werte von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit behaupten. Die europäische Integration<br />

ist im Interesse aller europäischen Völker. Deshalb müssen wir für Europa kämpfen. Mit Herz, Verstand<br />

und mit dem notwendigen Respekt voreinander.« Um dem wachsenden Desinteresse an Euro -<br />

pa und einem erstarkenden Nationalismus entgegenzuwirken, sind vor allem Zukunftsvisionen notwendig,<br />

die Europa einen Fokus geben und mehr Emotionen wecken.<br />

Der literarische <strong>Rettungsschirm</strong> leistet genau das. Er liefert einen positiven Kontrapunkt zur gegenwärtigen<br />

Krisenrhetorik. Indem seine Autoren ein subjektiv-emotionales Bild über ihr Europa zeichnen,<br />

nimmt die komplexe Idee des europäischen Zusammenwachsens Gestalt an. Europa erfahrbar<br />

machen! Das ist das Ziel der vorliegenden Kollektion von Essays. Die individuellen, teils kritisch-reflektierenden<br />

Zugänge, mit welchen die Autoren dem Europaverständnis gegenüber treten, machen<br />

eines deutlich: Europa ist eben nicht das ferne Gebilde. Es materialisiert sich ganz konkret in der Le -<br />

benspraxis seiner Menschen. Die emotionale Tragweite Europas muss ein jeder Leser für sich selbst<br />

hinterfragen. Wenn der vorliegende Band einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, ist schon<br />

einiges erreicht.

,<br />

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN EUROPE NOW<br />

FLAVIO SORIGA<br />

SÜDEN UND GLÜCK<br />

Um diesen Artikel oder Tagebucheintrag oder Erzähl- oder Bekenntnistext zu schreiben, habe ich eine<br />

Tango-CD in die Stereoanlage geschoben. Weil ich aus Buenos Aires bin, auch wenn ich noch nie<br />

einen Fuß in die Stadt gesetzt habe: trotzdem ist sie meine, so, als wäre sie’s. Vor allem nämlich bin<br />

ich aus dem Süden und kenne mich aus mit den Nachmittagen im Viertel Palermo, den Spaziergängen<br />

am Hafen, der wunderbaren Hitze im Hochsommer, wenn du keine Luft mehr kriegst und nur noch<br />

schwitzen und träumen und dich mit einer kalten Wassermelone zum Ausruhen still auf eine Bank<br />

setzen und dir die Zukunft ausmalen kannst, weit weg von hier, woanders, du weißt nicht wo, aber<br />

es gibt sie, noch heißer als hier und schöner denn je.<br />

Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal in Sevilla gewesen und fühlte mich gleich zu Hause: die Kellner<br />

ruppig, die Leute nörgelig, alte Frauen mit dem Rosenkranz in der Hand, die Cafés voll von properen,<br />

melancholischen alten Männern, die Orangen, das Brot, die Tomaten. Ich bin Südländer und ich bin<br />

Europäer und Italiener und Sarde. Jede dieser Zugehörigkeiten ist zugleich wahr und erfunden, wirklich<br />

und erträumt, zufällig und gewollt. Vor allem bin ich Sarde: geboren und aufgewachsen auf einer<br />

großen Insel, zu der ich immer gehören werde, weit weg vom übrigen Italien und von Europa, einer<br />

Insel, von der jahrhundertelang niemand erzählt hat, und als man damit anfing, hieß es, sie sei das<br />

Patagonien Italiens, unermesslich weites, unendlich stilles Land, voll wilder Natur und träger, kränklicher,<br />

wo nicht durch und durch bösartiger Bewohner.<br />

Ich komme von Sardinien und heute, wo die Regierungen vom Norden des Kontinents den Staaten<br />

des Südens alle naselang mit dem Ausschluss aus Europa drohen, merke ich, dass mich diese Drohungen<br />

im Grunde vollkommen kaltlassen: Denn ich bin außerhalb von Europa aufgewachsen. Ich<br />

bin wirklich sehr weit weg von euch aufgewachsen, weiter weg, als ihr euch vorstellen könnt, wie ein<br />

Grieche auf einer der allerkleinsten und gottverlassensten Inseln, wie ein Aborigine, wie eine Rothaut.<br />

Tatsächlich bin ich, auch wenn ich euch jetzt nicht erklären kann warum und weshalb und das bisher<br />

noch niemand geschafft hat, auch wenn ihr diese Idee vielleicht lachhaft findet und vielleicht denkt,<br />

ich übertreibe aus lauter Übermut, tatsächlich bin ich, wie alle Sarden aus den Dörfern Sardiniens,<br />

eine Rothaut. Ein Indianer, aufgewachsen in einem Dorf, das mir vorkam wie ein Gefängnis und natürlich<br />

keines war, sondern ein verwunschenes Gehege, Traum und Wunder, wie in Wahrheit alle, fast<br />

alle Orte, an denen wir aufgewachsen sind, jedenfalls wenn wir uns als Erwachsene, oder noch mehr<br />

im Alter, nur daran erinnern. Ich bin in Uta aufgewachsen, das, vielleicht sagt es schon der Name,<br />

wie ein Sioux-Reservat war, mit den sardischen Rothäuten aus der Campidano-Ebene bei Cagliari,<br />

von Berlin, Rom oder Barcelona Hunderttausende von Kilometern entfernt.<br />

Ich lebe zwar in Rom, bin aber Argentinier, Grieche, Lusitanier und vor allem Sarde, und immer noch<br />

schaue ich auf das Leben als ein Sarde, der in die Welt gezogen ist, mit dieser dunklen, ledrigen Haut<br />

eines stolzen und ein bisschen großspurigen Indianers, mit allen Schwächen und Unsicherheiten<br />

aller Rothäute der Welt. Was also hat Europa mit mir zu tun?<br />

Eine ganze Menge, denn Europa ist, glaube ich, was wir sein wollen, wir alle, die wir in den letzten<br />

vierzig Jahren geboren wurden und aufgewachsen sind mit Erasmus, den Billigflügen, dem Basic<br />

English, das wir allesamt so einigermaßen beherrschen, Inselindianer und Frankfurter Bürger, die sich<br />

die gleiche Musik anhören, im Kino die gleichen Filme anschauen und zum Arbeiten die gleichen Com -<br />

puter benutzen. Es ist etwas sehr Schönes, dass dieses Festival Schriftsteller dazu aufgefordert hat,<br />

über ihre Idee von Europa zu schreiben. Denn Völker werden zwar, das stimmt, durch Währungen ge -<br />

prägt, aber auch durch Geschichten, in denen sie einen Teil von sich wiedererkennen, Geschichten,<br />

die sie dazu bringen, sich als Teil einer Gruppe – beispielsweise eben eines Volkes – zu sehen und zu<br />

fühlen. Für gewöhnlich sind es von den Regierungen bezahlte Schriftsteller, die einige – Tausende und<br />

Abertausende von Menschen – dazu bringen, eine Uniform anzuziehen, ein Gewehr in die Hand zu<br />

nehmen und für Volk und Vaterland [in jeder Sprache großgeschrieben] zu sterben. »Hoch lebe Italien,<br />

Tod den Österreichern!« [Oder den Spaniern, den Russen oder den Deutschen oder wem auch immer,<br />

irgendeinen gibt es immer, den man fürs bedrohte Volk und zum Ruhm des Vaterlandes töten soll.]<br />

Unser heutiges Europa ruft zum Glück niemanden dazu auf, zum Gewehr zu greifen. Aber trotzdem<br />

gibt es unfähige Regierende, bequeme Journalisten und andere Übelwollende, die Slogans brüllen<br />

wie im Krieg, die den vermeintlichen Feinden Vorwürfe entgegenschleudern, verstaubte Begriffe aus<br />

Schlacht und Schützengraben hervorkramen und im Fernsehen reden, als würden sie von einem fa-

FLAVIO SORIGA ,EUROPE NOW<br />

talen Balkon herab eine Ansprache an die Massen halten. Und wir Indianer aus der Provinz, wir Schrift -<br />

steller mit mehr oder weniger lauter Stimme, wir können in unseren Erzählungen und auf den Festivals,<br />

wo wir zu Gast sind, nur immer wieder unsere kleinen, unsicheren Wahrheiten vorbringen. Wäre<br />

ich also in der Nachkriegszeit Schriftsteller gewesen und hätte etwas über die Lage Europas schreiben<br />

sollen, dann hätte ich gesagt, dass niemand die Deutschen anrühren soll. Dass nur ja niemand<br />

denken soll, das unendliche Leid, das eine Gruppe psychotischer Regierender der Welt angetan hat,<br />

müsse vergolten werden, müsse dem Schneider aus Frankfurt, dem Landwirt aus München oder sei -<br />

ner Frau, die zwei Söhne verloren hat, heimgezahlt werden, all den einfachen Leuten, die den Krieg<br />

durchgemacht haben. Dass niemand die in Deutschland lebenden Menschen mit dem deutschen<br />

Volk verwechseln darf. Und wenn ich heute etwas über Europa sagen soll, dann ist es mehr oder<br />

minder dasselbe: dass es kein Volk von Südländern gibt, das in Saus und Braus lebte, während die<br />

fleißigen Völker des Nordens eifrig gearbeitet haben.<br />

Mein Onkel, der sein ganzes Leben in der Fabrik malocht hat, genauso wie ein Arbeiter in Stuttgart,<br />

nur mit weniger Lohn als ein Arbeiter in Stuttgart, mein Onkel hat nicht, wie einige Leute bei der EZB<br />

denken, über seine Verhältnisse gelebt. Er hat nie eine Boutique betreten, nie einen Mercedes gekauft,<br />

sein Haus hat er nach seinen Möglichkeiten gebaut. Mein Vater, der sein ganzes Leben lang italienischer<br />

Staatsangestellter war, ohne je eine Krankheit vorzuschützen, ohne je einen Tag blauzumachen,<br />

mein Vater ist kein reicher italienischer Prasser, der die Ersparnisse der Holländer aufgezehrt hat, Italiens<br />

Bevölkerung ist kein Volk von Nichtstuern, das italienische Volk gibt es nicht: Es gibt Italiener, die<br />

arbeiten und Steuern zahlen, und hartgesottene Steuerhinterzieher, Italiener, die ihre Schulden zurückzahlen,<br />

und ausgekochte Betrüger, nicht anders als in Deutschland, in Portugal und in London.<br />

Es gibt kein tüchtiges deutsches Volk, das sich gegen ein griechisches Volk wehren muss, welches<br />

wiederum für seine Fehler und Mogeleien bezahlen muss, genauso wenig, wie es je ein Volk gegeben<br />

hat, das als Ganzes für die Kriegsverbrechen seiner Regierenden einzustehen hätte: Jeder hat seine<br />

eigenen, persönlichen Fehler und nur für die muss er bezahlen.<br />

Und wenn man ein großes, freundliches, friedliches Vaterland bauen will, ein besseres als die Länder,<br />

an deren Stelle es treten könnte, wenn man so etwas wie ein europäisches Vaterland bauen will, dann<br />

müsste man vor allem eins tun: die Kriegsphrasen, ihre Rhetorik – das Gerede von Griechen gegen<br />

Deutsche, Den-Gürtel-enger-Schnallen, verstärkten Sparanstrengungen, Revanche –, müsste all die se<br />

Kampfblattphrasen ad acta legen. Andernfalls, wenn es Europa nicht geben wird, kehre ich eben in<br />

die Camps in meinem Reservat zurück. Irgendwie werde ich mich mit meinem kleinen Volk auf der<br />

großen Insel schon durchschlagen. Wenigstens werden wir im Sommer ans Meer gehen und in Richtung<br />

Afrika schauen. Wie wir es im Grunde immer gemacht haben.<br />

Uta, 1. August 2012<br />

[Übersetzt aus dem Italienischen von Martina Kempter]

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />

GYÖRGY DRAGOMÁN<br />

WOVON ICH REDE, WENN ICH VON EUROPA<br />

REDE [MEINE MUTTER UND EUROPA]<br />

Meine Mutter steht vor den Trümmern der Mauer am Potsdamer Platz, Hand in Hand mit meinem vier -<br />

jährigen Sohn, und sie heult und heult, so sehr, wie ich sie noch nie heulen gesehen habe, um uns<br />

Touristen, wie wir auch, aber nur meine Mutter weint, ihr Gesicht ist voller Tränen. Sie weint aus Freu de,<br />

aus Wut und aus Trauer, sie weint, weil sie es nicht für möglich gehalten hätte, das einmal zu erleben,<br />

diesen Moment, hier zu stehen, ohne dass es die Mauer gibt, sie weint vor Wut, dass ein so beschis -<br />

senes Stück Beton es geschafft hat, ihr Leben und ihre Jugend zu zerstören, sie weint wegen der<br />

Vergangenheit und der verlorenen, unwiederbringlichen Freiheit, wegen der Hausdurchsuchungen,<br />

der verweigerten Reisepässe, der beschlagnahmten Bücher, der Verhöre, sie beweint den Verlust mei -<br />

nes Vaters, sie weint ihretwegen, meinetwegen. Sie heult, berührt mit der Hand ein Stück Mauer, als<br />

könnte sie es nicht glauben und müsste sie anfassen, um es glauben zu können, dann lässt sie sie<br />

los, dann berührt sie sie wieder.<br />

Wie soll man das erzählen können, dieses Weinen, damit man es versteht und es nicht bloß Jammer<br />

ist, klagender Kummer, sondern schmerzendes Glück, wie damals im September 2006, als meine<br />

Mutter das erste Mal mit ihren eigenen Augen die Spuren der Mauer sah. Meine Mutter blickt mich<br />

an und sagt nichts, das muss sie auch nicht, denn ich verstehe alles, glaube ich zumindest, ich verstehe,<br />

was ich verstehen kann, und so stehen wir da, frei seit fast zwanzig Jahren, freie europäische<br />

Bürger, doch schon ein Stück Beton genügt, um uns an all die Bitterkeit der Gefangenschaft und natürlich<br />

an die alles hinwegfegende Freude der Freiheit zu erinnern.<br />

Meine Mutter weint vor Schmerz und wegen der schlimmen Erinnerungen, und weil es vorbei ist und<br />

wir davongekommen sind. Ich umarme sie. Wir sind davongekommen und doch sind wir es nicht, irgendwie<br />

leben wir immer noch mit der Mauer zusammen, es wird immer so bleiben, wir werden sie<br />

nie vergessen, der Anblick ihrer zerfallenden Reste voller Graffiti wäre gar nicht nötig, wir würden uns<br />

auch so erinnern, jeden Augenblick.<br />

Man muss weinen, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir hier stehen, mitnichten<br />

notwendig, dass alles so geschehen ist, wie es geschehen ist, wir müssen weinen, weil wir am Le ben<br />

sind. Weil wir frei sein dürfen – ein unbegreifliches und unerzählbares Gefühl.<br />

Für mich bedeutet Europa dies, die plötzliche und immer wieder von Neuem auf mich einstürzende,<br />

unermesslich schwere Freiheit, ich durchlebe sie tagtäglich von Neuem, in kleinen wie in großen Dingen,<br />

ich durchlebe sie, wenn ich eine zweifarbige Zahnpaste auf meine Zahnbürste drücke, wenn ich,<br />

ohne nachzudenken und unumwunden, aussprechen kann, was mir gerade in den Sinn kommt, oder<br />

wenn ich mich an einen Tisch im Café setzen und einen Kaffee bestellen kann und man mir ihn mit<br />

einer Madeleine und einem Glas Wasser tatsächlich auch bringt, lauter Absurditäten, über die ich<br />

selbst lachen muss, ich bin immer noch imstande, beim Anblick der exotischen Früchte auf dem Tresen<br />

eines Supermarkts lange und gerührt dazustehen, so sammle ich die Augenblicke der Freiheit<br />

auf wie Gefangene die halb aufgerauchten Zigarettenkippen, keine einzige lasse ich auf dem Boden<br />

liegen. Ich stehe in der Mitte der Bibliothek und atme den Duft der Bücher und ich weiß, dass sich<br />

in den Regalen alles befindet, was sich dort nur befinden kann, und ich darf entscheiden, was ich<br />

lesen will, keiner schreibt es mir vor, es gibt keine Behörde, die mir vorkauen würde, was ich zu denken<br />

und zu sagen habe, keiner zwingt mich, die Wirklichkeit in die einzige ihm genehme Ideologie zu<br />

übersetzen.<br />

Die Erinnerung an die Diktatur ist wie eine merkwürdige seelische Alzheimer-Krankheit, ich weiß, dass<br />

ich frei bin, doch es ist, als würde ich es immer wieder vergessen, und der Schmerz des Ganzen<br />

stürzt immer wieder auf mich nieder.<br />

Für mich bedeutet Europa Freiheit, bedeutet die Tränen meiner Mutter, es bedeutet, dass sie frei weinen<br />

kann, dass sie aus Freude weinen kann, dass sie nur ihren eigenen Gefühlen ausgeliefert ist und<br />

nicht der Geschichte, höchstens der Erinnerung an sie. Europa bedeutet Glück, ein kitschig rührendes,<br />

für andere vielleicht gar nicht merkliches, langweiliges Glück, das sogar die Auslage einer verwitterten<br />

Zeitungsbude am Stadtrand funkelnd im Grau um sie herum erstrahlen lässt, weil sie die ge -<br />

samte Weltpresse ohne Einschränkung und unzensiert zur Verfügung hat, es bedeutet, dass ich zu<br />

der frisch erworbenen Zeitung morgens um vier eine Zitrone kaufen kann und den Gemüsehändler,<br />

dessen Laden Tag und Nacht geöffnet ist, plötzlich bitten kann, mir zu der Zitrone auch eine Feige<br />

zu geben, die er mir dann auch gibt, Europa bedeutet, dass ich die beiden Früchte in meiner Mantel -

GYÖRGY DRAGOMÁN ,EUROPE NOW<br />

tasche spüre und den noch dunklen Park durchquere und es nicht abwarten kann, nicht abwarten<br />

kann und nicht abwarten will, bis ich zu Hause bin, und sofort in beide hineinbeiße, weil ich hier und<br />

jetzt den aromatischen sauren Geschmack der Zitrone durch ihre bittere Schale hindurch schmecken<br />

will und dazu die hervorbrechende Süße der weichen Feigenkerne.<br />

Das ist unerzählbar. Und doch kann ich von nichts anderem erzählen, wenn ich von Europa reden<br />

will, muss ich immer hier anfangen, wer das versteht, erfasst den Sinn. Wir müssen, wenn wir von<br />

der Rettung Europas sprechen wollen, irgendwo hier anfangen, Europa ist für mich niemals ein geografischer<br />

oder ökonomischer Begriff, für mich wird es stets den Abbau der inneren und äußeren<br />

Grenzen bedeuten, es bedeutet, dass der schon beinahe metaphysische Beweis der Möglichkeit der<br />

Freiheit trotz allem erbracht werden konnte.<br />

Denn mit den Erfahrungen der Diktaturen im Rücken ist es offensichtlich, dass dies der einzige Sinn<br />

von Europa sein kann, die immer wieder von Neuem durchlebte Freiheit, dafür ist das Ganze da, dafür,<br />

dass jeder europäische Bürger sie erlebe. Man darf niemals vergessen, dass das keineswegs<br />

selbstverständlich ist, die Möglichkeit der Freiheit und des Glücks ist nicht selbstverständlich, das<br />

Ziel muss sein, da sie trotz allem entstanden ist, sie irgendwie auch aufrechtzuerhalten.<br />

Wenn ich von Europa spreche, spreche ich von Freiheit. Aber es ist meine Mutter, an die ich denke.<br />

[Übersetzt aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer]

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />

GEORGI GOSPODINOV<br />

SHORT POLITICAL HISTORY OF THE<br />

RADIO SCALE [RADIO-MADE]<br />

[PREWAR EUROPE]<br />

Vienna Bordeau<br />

Luxembourg<br />

Berlin Brussels Paris<br />

Prague Lisbon London<br />

[RADIO 1939]<br />

Warsaw Madrid Turin<br />

Riga Roma Milan<br />

Sofia Budapest Bucharest<br />

Berlin Berlin<br />

Berlin Berlin<br />

Berlin Berlin<br />

Berlin Berlin<br />

Berlin

GEORGI GOSPODINOV ,EUROPE NOW<br />

[AN EASTERN POSTWAR RADIO]<br />

[EURADIO NOW]<br />

м<br />

москва<br />

москва москва<br />

москва москва москва<br />

москва москва москва москва<br />

москва москва москва<br />

москва москва<br />

москва москва москва<br />

москва москва<br />

москва москва<br />

мос ква<br />

Crises Crises Crises<br />

Crises Crises Crises<br />

Crises Crises Crises<br />

Crises Brussels Crises<br />

Crises Crises Crises<br />

Crises Crises Crises

,EUROPE NOW<br />

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN<br />

GEORGI GOSPODINOV<br />

ABGESICHERT DURCH LITERATUR<br />

Mein erstes Europa war ein altes Radio, eines aus Holz. Die Lämpchen, die Namen der Städte, die<br />

weich auf der Skala aufleuchteten. Die Erwartung, wenn ich London einstelle, tatsächlich die Stimme<br />

Londons zu hören – Droschken, Dickens, eine leicht neblige und verregnete Stimme, heiser von<br />

Sherlock Holmes’ Pfeifenrauch. Einmal, als ich ein wenig mit dem alten Radio allein war, stellte ich<br />

London ein und ... nichts. Man hörte nichts. Nur undeutliches Knacken und Rauschen. Europa war<br />

stumm. London existierte nicht. Ebenso wenig Paris, wie ich kurz darauf feststellen musste. Oder<br />

aber wir hatten unser Gehör verloren.<br />

Das Europa meines Vaters bestand aus einem neueren Transistorradio und einer Küche mit einem Rie -<br />

gel an der Tür. Das waren die Minimalvoraussetzungen dafür, dass Europa erschien – ein Transistorradio<br />

und eine abschließbare Küche. Es musste Abend sein. Und es durfte auch niemand in der Nähe<br />

sein oder zumindest durfte der Nachbar nicht lauschen. Nur unter diesen Voraussetzungen, inmitten<br />

von viel Rauschen und Stimmengewirr, ließ sich ein kaum hörbares Freies Europa vernehmen. Am<br />

realsten war das Europa meines Großvaters. Er war ein Glückskind. Ihm sei das Glück in die Wiege<br />

gelegt worden, sagte meine Großmutter immer, die ihn heimlich darum beneidete, dass er die »halbe<br />

Welt« bereist hatte. Die halbe Welt, das waren Serbien und Ungarn während des Zweiten Weltkriegs.<br />

Wahrlich ein Glückskind. Sein Europa stellte ein altes Grammofon mit Trichter dar, das er in einem un -<br />

garischen Haus spielen gehört hatte, zwischen den Kampfhandlungen. Die Leute hörten Musik aus<br />

einem Trichtergrammofon und tranken Tee aus Gläsern, das würde er nie wieder vergessen. Es gelang<br />

meinem Großvater allerdings auch nie, sich ein Grammofon zu kaufen, das heißt sein Traum von<br />

Europa ging nicht in Erfüllung, wie das nun mal mit echten Träumen so ist.<br />

So hatte jeder von uns dreien sein erträumtes und unerreichbares Europa. Ein Europa, das ich mir<br />

anhand der Geräusche aus dem alten Radio und anhand von Dickens, Andersen, Arthur Conan Doyle<br />

und allen Büchern in unserem Bücherschrank zusammenreimte ... Ein Europa, das ich zum ersten<br />

Mal besuchen konnte, als ich einundzwanzig war; die Mauer war gefallen und ich blickte mich voller<br />

Durst um, mit den ganzen angehäuften und unerfüllten Wünschen meiner Kindheit und Jugend. Ein<br />

Europa, das mein Vater als einen Ort der Freiheit erdichtete. Ein Europa, das für meinen Großvater ein<br />

Grammofon mit Trichter und Musik war. Ein Europa, in das er aufgrund des Ausbleibens eines weite ren<br />

Kriegs nicht wieder eingeladen worden war. Unser persönliches, biografisches, erträumtes Europa.<br />

Doch stellen wir jetzt einen anderen Sender ein. Was geschieht, wenn wir das europäische Radio<br />

heute, im Jahr 2012, einschalten? Inzwischen sind alle Radiosender zugänglich, da ist London, da<br />

Paris, da Berlin ... Wollen wir doch einmal hören, was sie auf diesem Sender sagen – aha, die EZB,<br />

dreißig Milliarden, Krise, die spanischen Banken, <strong>Rettungsschirm</strong>, wird es Eurobonds geben? ...<br />

Wechseln wir den Sender ... Eurobonds, <strong>Rettungsschirm</strong>, Krise, die spanischen Banken ... Und du<br />

begreifst, dass du den Sender nicht wechseln kannst.<br />

Jemand hat sich das Mikrofon geschnappt und erzählt in einer unverständlichen Finanz-Bilanz-Banken-<br />

Sprache von Europa, irgendein Abrakadabra aus Fachbegriffen, von denen ich die Hälfte nicht verstehe.<br />

Liquidität, Fiskalität, faule Kredite, Hypotheken, Giro, Stipulant [das sagt mir gleich gar nichts]<br />

usw. Diese Sprache verwirrt mich. Ich stelle mir vor, wie ich den Betreffenden über mittelalterliche<br />

Dichtung abfrage: Tagelieder, Minstrels, Sonettkränze, Stanzen, tonischer und syllabotonischer Versbau.<br />

Etwas in der Welt hat sich verändert, doch die Politiker, die Finanziers und die Eurokraten haben es<br />

nicht mitbekommen ... Etwas, das man nicht mit Fiskalpolitik, auch nicht mit Fiskalordnung, weder<br />

mit Budgetdefiziten noch mit einem makroökonomischen Rahmen messen kann. Mein Finanzminister<br />

versucht, mich über dasselbe Radio zu überzeugen, dass dieser Rahmen bei uns sehr gut sei (trotzdem<br />

sind wir einer der ärmsten Staaten der EU]. Aber mein Leben ist nicht makroökonomisch. Die<br />

heutige Krise ist ein Scheitern just dieser Expertensprache und dieses Expertendenkens. Ja, die<br />

Krise in Europa ist auch eine Krise der Sprache, die wir für sie verwenden. Denn als Philologe weiß<br />

ich, dass wir im Rahmen einer Sprache denken. Denn als Leser weiß ich [von Heidegger], dass die<br />

Sprache das Haus des Seins ist. Aber das, was ich höre, ist nicht mein Haus. Und was in einer abstrusen<br />

makroökonomischen Sprache als Krise beschrieben wird, ist nicht meine Krise. Seltsam ist,<br />

dass jene, die in die Krise verwickelt sind, der Homo oeconomicus, die Leute aus der Finanz, dieselben<br />

sind, die mir jetzt die Krise erklären wollen. Mit derselben Überzeugung, zu wissen, wovon sie

,<br />

GEORGI GOSPODINOV ,EUROPE NOW<br />

sprechen. Ich glaube nicht an überzeugte Menschen. Die Menschen, auf die ich bei meiner Krise ver -<br />

traue, kommen aus dem Bereich der Literatur und der Unsicherheit, des Zögerns und des seelischen<br />

Schmerzes. Denn sie sind die wahren Experten für Krisen, sowohl heute als auch im 20. Jahrhundert.<br />

Ihre Namen sind Pessoa, Kafka, Eliot oder Borges, um nur einige von ihnen zu nennen.<br />

Europa ist viel zu wichtig, um es den Finanziers und Politikern zu überlassen. Der Mythos ist das<br />

Nichts, das alles ist, sagt Pessoa. Dem altgriechischen Mythos zufolge war Europa ein schönes Mäd -<br />

chen, entführt von Zeus höchstpersönlich, der sich in einen weißen Stier verwandelt hatte. Heute<br />

müssen wir uns Europa zurückholen, entführt von einem anderen Stier, dem Stier der Banken [siehe<br />

die Bronzeskulptur in der Wall Street], von Finanzexperten und Eurokraten.<br />

Europa ist ohne das »Nichts« des Mythos unmöglich, ohne das neuerliche Erfinden unseres Verlangens<br />

nach ihm, ohne zumindest ein bisschen Leidenschaft [die des weißen Stiers]. Die Krise ist eine Krise<br />

der Art und Weise, wie wir Europa erdichten, eine Krise unserer Erzählung von Europa. Und hier, wie<br />

immer, wenn die Dinge hoffnungslos werden, können wir sagen: Bühne frei für die Literatur. Nicht zu -<br />

letzt wegen ihrer alten Funktion – um zu trösten, eine Geschichte zu erzählen, die das Ende hinauszögert,<br />

so wie es Scheherazade tut. Das Hinauszögern des Endes ist eine alltägliche und allnächtliche<br />

Angelegenheit, weiß die Literatur. Das geht nicht ein für alle Mal. Es gibt keinen Einmalkredit, der<br />

groß genug wäre, als dass er plötzlich und für immer jede Krise lösen könnte. Aber die Banker und<br />

Politiker lesen Scheherazade nicht oder haben sie vergessen.<br />

Es ist kein Zufall, dass man mitten in Europa auf dem besten Weg ist, das Higgs-Boson zu entdecken<br />

[oder man hat es schon entdeckt, Gott schweigt dazu], dieses verbindende Teilchen, ohne welches,<br />

behaupten die Physiker, unsere Welt in alle Richtungen davonfliegen würde.<br />

Das Defizit an Zukunft wiegt schwerer als das Defizit an finanziellen Mitteln. Das Zur-Neige-Gehen<br />

der Sinnvorkommen ist schlimmer als das Zur-Neige-Gehen der Ölvorkommen. Der Verlust des Traums<br />

von Europa ist irreparabler als der Verfall des Eurokurses. Oder zumindest hängt all das zusammen.<br />

Wir stehen vor Dingen, die man nicht mit wirtschaftlichen Fachbegriffen berechnen kann, die ökonomische<br />

Waage fängt sie nicht ein, auch nicht die fiskalen Apparate, diese Dinge haben keinen Strich -<br />

code. Es gibt keine Möglichkeit, die europäische Trauer, die Freude, den Sinn oder das Gefühl von<br />

Scheitern zu messen ... Hier bedarf es eines anderen Expertentums und einer anderen Bildung. Ich<br />

behaupte, die Literatur weiß mehr über die Krise.<br />

Regierungen kommen und gehen, würde ein heutiges Buch Kohelet sagen. Auch die größten Banken<br />

können Insolvenz anmelden. Sogar Staaten können pleitegehen. Nicht einmal die EU ist von Dauer.<br />

Nur eines kann keinen Bankrott erklären – gute Literatur.<br />

Ich stelle mir eine Literarische Europäische Union vor. Einen Ort, wo Wertpapiere einfach wertvolle<br />

Bücher sind. An den Wertpapierbörsen wird mit Geschichten gehandelt, der Markt ist stabil nach dem<br />

Index von Joyce. Die Wirtschaftsbeilagen der Zeitungen werden zu Literaturbeilagen. Die »Finan cial<br />

Times« wird zur Börsennotierung der gefragtesten Bücher. Die Premierminister der europäischen Staa -<br />

ten diskutieren bei langen nächtlichen Sitzungen die maßgeblichen Tendenzen im spanischen Ro man<br />

und die Rolle der neu aufgenommenen osteuropäischen Literaturen. Angela Merkel rezitiert begeistert<br />

Kavafis’ Gedicht »Warten auf die Barbaren«. Der griechische Regierungschef antwortet mit einem so -<br />

eben von Günter Grass geschriebenen Gedicht. Und die »FAZ« erscheint mit dem Aufmacher »Und<br />

nun, was sollen wir ohne Probleme tun?«, mit dem sie den griechischen Dichter paraphrasiert.<br />

Vom literarischen Bruttoinlandsprodukt her betrachtet katapultieren sich einige Staaten, von denen man<br />

bis vor Kurzem noch der Meinung war, sie befänden sich in Schwierigkeiten, an die Spitze. Irland, Spa -<br />

nien und Griechenland suchen nach Möglichkeiten, um ihre literarischen Überschüsse zu inves tieren.<br />

Ich schalte mein altes Radio aus Holz ein, drehe an den Knöpfen und höre, wie alle europäischen Sen -<br />

der ihre zentralen Nachrichtensendungen mit einem Gedicht beginnen. Ehemalige Banker und Finan -<br />

ziers haben umgeschult und erklären die letzten Börsenbewegungen in Hexametern. Das wird ihr<br />

Fegefeuer sein.<br />

Wenn Sie das heute für unmöglich halten, dann sprechen wir morgen noch einmal darüber. In jedem<br />

Fall besitzt Europa keine dauerhafteren Aktiva als seine Literatur [also gut, seine Kultur]. Europa, abgesichert<br />

durch Literatur.<br />

[Übersetzt aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann]

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />

HALLGRÍMUR HELGASON<br />

EIN EISIGER ABEND IM EUROPA<br />

RESTAURANT & BAR<br />

In den Tagen des Euro-Wahnsinns es war,<br />

Ich war gerade zurück aus fern-fernen Landen:<br />

»Im berühmten Europa Restaurant & Bar<br />

Ist die Lesung«, hat in der Mail gestanden.<br />

Der Taxifahrer – von der Schnauzbartfraktion –<br />

Mit Bleifuß, flucht’ an jeder Ampel extrem<br />

»Ich kennen«, sprach er in mir fremdem Idiom:<br />

»Das Bar, da gibt manchmal Problem.«<br />

Er bog grinsend in eine Sackgasse ein<br />

Geschickt, wie es nun mal nur Ausländer sind,<br />

Griff feixend nach meinem Euroschein,<br />

Der zitterte wie ein Wachslicht im Wind.<br />

In der Bar war’s krachvoll, draußen saß eine Schar,<br />

Laut redend und singend auf Griechisch am Tisch.<br />

Ringsum war es finster, fast wie am Polar-<br />

Kreis, von wo ich grad kam, und man aß Fisch.<br />

Drin war’s ganz gemütlich, schön alt, sehr charmant.<br />

Die Münder voll Wurst, voll Lärm und Gelache.<br />

Jeder Tisch war das Abbild von einem Land,<br />

Und jeder Tisch sprach seine eigene Sprache.<br />

Da dinierte die English-Breakfast-Partei,<br />

Die Schwulen von Finnair bestellten indessen<br />

»Bakaardi Briser«. Aus der Slowakei<br />

Das Pärchen war gerade fertig mit Essen.<br />

An der Bar sprang ein pummliger Kahlkopf auf,<br />

Mit ’nem tiefblauer Button am roten Jackett,<br />

’nem Button mit zig gelben Sternen darauf.<br />

Rief: »Der Dichter ist da! Na, das ist ja nett!«<br />

»Andy Freude, mein Name. Willkommen im Club!«<br />

Er schien halb Deutscher, halb Pitbull zu sein,<br />

Sah aus wie der Wirt von ’nem Irischen Pub.<br />

»Unser Isländer«, rief er, »traf endlich ein.«<br />

»Liest du Isländisch? Ich hol dir ’n Drink! Setz dich her!«<br />

Und obwohl ich das Ganze echt spannend fand,<br />

Dieses wimmelnde, lachende Ländermeer,<br />

Schien mir dennoch die Luft zum Zerreißen gespannt.<br />

Von draußen kam eine mit wehenden Haar<br />

Und ernstem Gesicht, raunt’ dem Kahlkopf ins Ohr,<br />

Der Tisch von Italien sei »pleite - beinah«.<br />

Ich half aus und nahm dann Andys Bierchen mir vor.<br />

»Sorry, Mann! Unser Team, sag ich dir, schont sich kaum,<br />

Ist grenzüberschreitend Tag und Nacht bereit

HALLGRÍMUR HELGASON ,EUROPE NOW<br />

Wir verwirklichen den Europäischen Traum<br />

»Ein Herz, ein Ziel, een gezelligheid«.<br />

»Wir glauben, dass durch den Zusammenschluss<br />

Verschiedener Länder bei verschiedenen Dingen<br />

Die Verschiedenheit sich unterscheiden muss<br />

Von dem, was die Verschiedenen an Unterschied bringen.«<br />

Ich nickte. Hätt fast mich verschluckt um ein Haar.<br />

»Und jeder hier war mit an Bord bei dem Fest,<br />

Als das Schiff unsres Kontinents dieses Jahr<br />

Im Frühling von Brest ist gefahren nach Brest.«<br />

Plötzlich war da ein Kellner, der aufgeregt sprach:<br />

»Die Leute da draußen, die wollen nicht zahlen.«<br />

Gleich sah Andy Freude zum Fenster hin: »Ach!<br />

Und wieso? Was sind denn das für Vandalen?«<br />

Die sagen, sie gehören auch mit zu der Gruppe.<br />

Die Rechnung sagt aber was anderes. Hier steht’s.<br />

Statt wie alle Würstchen zu essen und Suppe<br />

Ham die Pommes bestellt und Steak Béarnaise.<br />

»’s sind die Griechen«, rief die mit den Haaren, den langen,<br />

»sind besoffen«, schrei’n »Kreditklemme, alles es perdü«,<br />

Von Österreichs Flagge glühn rot ihre Wangen.<br />

Drauf der Kellner: »Die sitzen hier schon seit heut früh.«<br />

»Die sagen, ihr Deutschen ihr müsst blechen«,<br />

Beharrte der Kellner und schwang seinen Block.<br />

»Wie unartig, so von Europa zu sprechen ...«,<br />

Rief eisig der Mann im knallroten Rock.<br />

»Warum sollen andre ihr Essen bezahlen?!<br />

Warum nicht sie selbst?! Die gehn mir auf die Nerven!«<br />

»Weil ihnen die Bosse das Reisegeld stahlen.<br />

Darum wollen sie jetzt Knete aus unseren Reserven.«<br />

Worauf Andy Freude sich gar nicht mehr freute.<br />

Die Gusche tiefblau, gelbe Zähnen, recht grob.<br />

Ihm stand’s auf der Stirn: Also, nein, diese Leute ...<br />

Ein Regen aus Schuppen ins All hinauf stob.<br />

Gedankenschwer schwieg er, dann sprach er: »Na schön.<br />

Ich rede mal mit der Angela.«<br />

»Wo steckt sie?« Der Öst’reicher hat sie gesehn,<br />

Bei Nicolas, äh, ich meine ... François.<br />

Im Nu warn sie bei ihnen, alle zusamm’,<br />

Frau Merkel, François, Andy Freude und Co.<br />

Indes von der Theke der Wirt gerannt kam<br />

Für’n Plausch über Staatsanleihen und so.

HALLGRÍMUR HELGASON ,EUROPE NOW<br />

Da kam, bei dem rasch arrangierten Treffen,<br />

Aus der Küche ein kränkliches Kellnerduett,<br />

Das tat große Schüsseln mit die Schokocreme schleppen,<br />

Ein dritter bracht’ Calvados auf dem Tablett.<br />

»Wer bestellte hier Nachtisch?«, rief die Angela streng.<br />

»Bloß Kaffee, kein Pudding!« Sie zog einen Flunsch.<br />

Das Trio blieb stehn: »Na die lustige Gang<br />

Da draußen«, sprach einer, »die hatten den Wunsch.«<br />

»Wir warn doch für Kappung der Reisekosten«,<br />

Die dralle Frau Merkel fast außer sich ruft.<br />

Und das Ausrufezeichen der bitter Erbosten<br />

Jagt jählings die ganze Bar in die Luft.<br />

Sie rennen hinaus und stürmen, o Gott ,<br />

Den griechischen Tisch, dass er beinah fällt,<br />

Man zeigt mit dem Finger [und fasst ins Kompott]<br />

Und schmettert: »Bitte! Wir haben kein Geld!«<br />

Sogleich war verlassen das ganze Europa.<br />

Alle weg, nur der einsame Schriftteller blieb.<br />

Ég fylgdist með og fékk mér annan sopa.<br />

Statt dem Schlachtfeld gibt’s heut den verbalen Krieg.<br />

Da kam Andy Freude zurück. Er schrie: »Sorry!«<br />

Sie hätten ihm beinah die Schulter zerschlagen.<br />

»Wär eigentlich Zeit für ’ne eis-coole Story,<br />

Doch ich fürchte, wir müssen die Lesung vertagen.«<br />

»Dein Honorar kriegst Du natürlich trotzdem.«<br />

Er zog ein Kuvert aus der Tasche. ’s war bloß -<br />

Mir war nicht danach, es anzunehmen,<br />

Doch es nicht anzunehmen, war hoffnungslos.<br />

Dann ging er aufs Klo, und ich fragte den Ober,<br />

Wieviel das auf Griechisch wär, der Betrag.<br />

Der blinzelte. »Dreihundertneunundvierzig«, schnob er.<br />

Ich riss das Kuvert auf und zählte nach.<br />

Es reichte, und wir waren quitt, alles fein.<br />

Der Kellner rennt raus und schreit: »Ist OK!<br />

Ist alles bezahlt!«. Und stürzt gleich wieder rein<br />

Und fragt: »Und mit wessen Portemonnaie?«<br />

Ich spürte, sie wollten mir irgendwas sagen,<br />

Und sprang auf ’nen Stuhl und sagte schnell:<br />

»Wer hat nun gezahlt, und wer wollte nicht zahlen?«<br />

Dazu braucht’s keinen Doktor in VWL.

HALLGRÍMUR HELGASON ,EUROPE NOW<br />

In den Augen, den bunt interkontinentalen,<br />

Stand Verwirrung von sehr egonomischer Art<br />

Was will dieser Eis-Insulaner uns sagen?<br />

Ich aber sprach weiter, einmal in Fahrt:<br />

Eine Lesung kann manchmal viel größ’ren Wert haben<br />

Als Essen, selbst wenn sie nicht stattfand. Ich bin<br />

Geholt worden, um eure Seelen zu laben,<br />

Doch ihr hattet nichts als das Essen im Sinn.<br />

Und jetzt: alles alle, es gibt nur noch das,<br />

Was umsonst ist im Leben. Ich hab gedacht,<br />

Wenn ihr wollt, dann les ich euch trotzdem noch was.<br />

Was, worauf mich euer Gemecker gebracht:<br />

Wir schulden den Griechen alles, was wir wissen,<br />

Obwohl sie selbst alles vergessen haben.<br />

Kein Wunder, dass die nun glauben, wir müssen<br />

Sie jetzt ins Euro-Kaufland einladen.<br />

So ging eine eisige Nacht warm zu Ende<br />

Mit ’nem Gruß von der Dichtung, wie ich hier steh.<br />

Das Wort, heißt die Botschaft, die ich euch sende,<br />

Hat größere Macht als das Portemonnaie.<br />

[Aus dem Englischen von Christa Schuenke]

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />

NICOLETA ESINESCU<br />

MDA. LOVE PILLS<br />

Meine Mutter ist 86 Jahre alt. Sie sagt, sie lebt im Jahr<br />

1975 in der UdSSR. Sie sagt auch, dass ihre Eltern nicht<br />

gestorben sind. Und ich glaube, was meine Mutter sagt,<br />

hat sogar eine gewisse Logik. 1975 waren meine<br />

Großeltern nämlich noch am Leben.<br />

Meine Mutter hatte einen Gehirnschlag.<br />

Meine Mutter lebt im Jahr 1976 in der UdSSR und das<br />

Ganze findet sie eigentlich ziemlich gut.<br />

»Mama, welches Jahr haben wir? Willst du, dass ich es<br />

dir sage?«<br />

»Nicoleta, ganz ehrlich. Das interessiert mich nicht! Ich<br />

will es gar nicht wissen. Ich finde es so sehr gut«,<br />

und meine Mutter klaut immer noch Zigaretten von<br />

meinem Vater.<br />

Damit meine Mutter auch nur die geringste<br />

Überlebenschance hat, braucht der Professor für<br />

Neurochirurgie, der sie operiert:<br />

ein Skalpell, für den Anfang,<br />

er muss es sich selbst aus Deutschland oder Japan<br />

besorgen, oder woher er eben will.<br />

Das letzte Skalpell, das ihm das Gesundheitsministerium<br />

gekauft hat, stammt ungefähr aus dem Jahr, in dem<br />

meine Mutter jetzt lebt.<br />

Damit meine Mutter auch nur die geringste<br />

Überlebenschance hat, braucht der Professor für<br />

Neurochirurgie, der sie operiert,<br />

Titanclips – zwei Stück.<br />

Preis: 400 Euro das Stück<br />

Herstellungsland: Deutschland<br />

»Zwei Clips à 400 Euro«, sagt der Arzt zu mir, »ich hole<br />

sie selber aus Deutschland, damit ich operieren kann.«<br />

Damit du sagen kannst, du bist Arzt, du bist Chirurg und<br />

kannst auch wirklich operieren, bleibt dir nichts anderes<br />

übrig, als dir selbst alles zu kaufen, was du brauchst.<br />

Und außerdem versuchst du, das Ganze mit einem<br />

Gehalt von 300 Euro zu bewerkstelligen. Du versuchst ja<br />

sogar, mit einer Rente von 50 Euro am Leben zu<br />

bleiben – ungefähr so viel Rente bekommt meine Mutter.<br />

Meine Mutter war zehn Tage auf der Intensivstation.<br />

Zehn Tage lang habe ich jeden Morgen und Abend<br />

dieselben Sätze gehört.

NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />

»Bringen Sie flüssige Seife mit, Apfelsaft, Kefir, trockene<br />

Tücher, feuchte Tücher, stilles Wasser, Windeln für<br />

Erwachsene … apropos, Windeln können Sie hier<br />

kaufen, hier auf der Station. Gestern ist jemand<br />

gestorben und die Verwandten haben angefragt, ob wir<br />

sie nicht verkaufen können.«<br />

»Wie viel?«, frage ich, obwohl ich schon weiß, dass ich<br />

wieder meine Windeln kaufe, die Windeln, die ich meiner<br />

Mutter auch gestern mitgebracht habe.<br />

»Gib ihnen ein bisschen Geld, damit immer jemand bei<br />

ihr Wache hält. Weißt du, am häufigsten ersticken sie an<br />

ihrer eigenen Spucke, weil niemand da ist«, sagt eine<br />

befreundete Ärztin.<br />

»Meine Mutter hat eine Krankenversicherung …«<br />

»Ja und?«, die Krankenschwester lacht. »Ich habe auch<br />

eine Krankenversicherung. Glaubst du, ich zahle nicht,<br />

wenn ich zum Arzt gehe? Mein Tipp: Am besten sagst du<br />

gar nicht erst, dass du versichert bist, wenn die sehen,<br />

dass du eine Versicherung hast, dann stehst du erst mal<br />

richtig lange an.«<br />

»Lies mir noch mal vor, was auf der Krankenkarteikarte<br />

unter Geburtsort steht!«, sagt sie weiter lachend.<br />

Krankenkarteikarte<br />

Einweisungsdatum: August 2011<br />

Geburtsort: MDA<br />

Geburtsort: Hmtjaaaah,<br />

denke ich,<br />

das klingt irgendwie unsicher und zwielichtig,<br />

als stünde da<br />

Geburtsort: Brrrr Geburtsort: Hmm<br />

Geburtsort: Oops Geburtsort: Yeah<br />

Geburtsort: Ouch Geburtsort: Phew<br />

Geburtsort: Ey Geburtsort: Shh<br />

Geburtsort: Mmmtjaaa<br />

In Wirklichkeit hat MDA ebenfalls einen Gehirnschlag erlitten.<br />

Ich glaube, dass MDA sogar mehrmals einen hatte.<br />

So lässt sich das jedenfalls aus den Symptomen schließen,<br />

die es zeigt, und aus seinem Verhalten.<br />

Am Anfang waren da<br />

schlimme Kopfschmerzen,<br />

sie kamen zusammen mit der Unabhängigkeit<br />

und dem Verlust von Geld auf dem Knijka-Sparbuch und<br />

dem Zusammenbruch der UdSSR,<br />

mit der FREI-HEIT!!! in lateinischer Schreibweise<br />

und Чемодан! вокзал! Россия! in kyrillische<br />

Cu говори на человеческом языке! , und nur noch

NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />

tiefgekühlte Ananas in allen Geschäften,<br />

dann<br />

plötzlich kamen Sprach- und Verständnisschwierigkeiten.<br />

Sie tauchten in allen Sprachen gleichermaßen auf,<br />

sowohl im Rumänischen als auch im Moldauischen und<br />

Gagausischen,<br />

und die Verständnisschwierigkeiten führten zu einem<br />

Konflikt in Gagausien<br />

und zum Krieg in Transnistrien.<br />

Tod den Kasachen!<br />

Mолдаване быдло!<br />

Die haben uns schon wieder das Gas abgedreht.<br />

Dann folgten Sehprobleme und Schwindelanfälle.<br />

1 Leu = 1000 Coupons.<br />

Wiedererlangung der rumänischen Staatsbürgerschaft<br />

und Verkauf von Vaterlandsrückführungen,<br />

5000 Leute stehen Schlange bei der Eröffnung des<br />

ersten Supermarktes<br />

und Schwarzarbeit in Italien [zu Fuß, mit rumänischem<br />

Pass, mit gefälschtem Pass, mit Sportler- oder<br />

Künstlervisum für Trainingslager oder Tourneen, mit<br />

Touristenvisum – wenn man Glück hat – oder mit einem<br />

anderen Namen im Pass – wenn man kein Glück hat].<br />

Danach kam der Verlust des Gleichgewichts.<br />

Morgens mit den Russen, abends mit den Rumänen,<br />

in between sind wir Moldauer,<br />

neuerdings gehen wir auch in die Kirche.<br />

Morgens in die rumänische Kirche, abends in die<br />

russische.<br />

Manchmal wollen wir in die Europäische Union,<br />

manchmal in die Euroasiatische Union. Aber ginge es<br />

nicht auch in beide? Oder sogar in alle drei? Plus NATO!<br />

Vielleicht verstehen wir uns ja?<br />

Und jetzt<br />

Verwirrung und Bewusstseinsveränderung.<br />

Man geht wählen, um die Verbrechen des Kommunismus<br />

zu verurteilen und die kommunistischen Symbole zu<br />

verbieten, weil die Kommunisten mit 44 Prozent in der<br />

Opposition sitzen,<br />

für das Gesetz der Lustration wird nicht gestimmt,<br />

denn unser Land ist zu klein<br />

und wir wären dann unsere ganze politische Elite los und<br />

die Schriftsteller auch,<br />

das Land braucht doch Helden!<br />

Die Slogans auf den Häuserwänden in der Vorstadt<br />

wechseln jede Nacht.<br />

Moldova ist Rumänien! Rumänien durchgestrichen,<br />

ussland hingeschrieben. Russland durchgestrichen.

NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />

Moldova durchgestrichen.<br />

Meine Mutter lebt im Jahr 1977 in der UdSSR.<br />

Sie klaut Zigaretten von meinem Vater und sagt zu mir,<br />

es wäre wohl an der Zeit, dass ich mich mal wieder<br />

kämme.<br />

Meine Mutter hat noch mal von vorne angefangen. Sie<br />

hat noch mal gelernt, wie man einen Löffel hält, wie man<br />

isst, wie man geht, wie man liest, wie man schreibt, wie<br />

man redet und noch viele andere Dinge, wie man …<br />

Wie man behält, wo man die Zigarette hingelegt hat, die<br />

man meinem Vater geklaut hat.<br />

MDA hat alles vergessen. MDA hat eine gestörte<br />

Wahrnehmung. Aufgrund von Verhaltensstörung und<br />

Denkstörungen hat es alles vergessen.<br />

MDA erinnert sich an nichts und versteht nicht mehr, was<br />

die Russen bei ihm im Land zu suchen haben.<br />

MDA erinnert sich nicht an die Existenz der UdSSR.<br />

MDA erinnert sich nicht daran, wie und wohin die Juden<br />

aus den Dörfern verschwunden sind.<br />

Oder aus Chișinău.<br />

MDA erinnert sich nicht einmal an den Krieg in<br />

Transnistrien.<br />

MDA hat alles aus seinem Gedächtnis gelöscht. Alles,<br />

was ihm nicht gefällt.<br />

Sogar noch mehr.<br />

Im Gegensatz zu meiner Mutter, die behauptet, sie lebt in<br />

der Vergangenheit, ist MDA das Land, das in der Zukunft<br />

lebt.<br />

So steht es zumindest auf den Milchflaschen und auf den<br />

Butterpäckchen, die in MDA hergestellt wurden.<br />

Herstellungsdatum: Oktober 2013.<br />

Meine Mutter lebt im Jahr 1978 in der UdSSR.<br />

Sie klaut Zigaretten von meinem Vater, der immer<br />

vergisst, wo er sie hingelegt hat.<br />

»Mama, was für ein Jahr haben wir grade?«<br />

»1978.«<br />

»Und in welchem Jahr bin ich geboren?«<br />

»Auch 1978«, sagt meine Mutter lachend, »ihr habt<br />

meinen Kopf ganz verdreht.«<br />

Meine Mutter weiß, dass Breschnew Generalsekretär ist,<br />

und trotzdem weiß sie gleichzeitig auch, wer gerade<br />

Präsident der Republik Moldau ist.<br />

Der Präsident,<br />

der Parlamentspräsident,<br />

der Premierminister von MDA<br />

kann,<br />

wer auch immer er ist,<br />

von welcher Partei auch immer,

NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />

einfach alles:<br />

mit dem Autoscooter fahren,<br />

Klimmzüge am Reck,<br />

Lilia aus dem Kinderheim zu sich ins Büro einladen<br />

und ihr einen Fernseher schenken,<br />

vor allem wenn gerade ein Journalist in der Nähe ist,<br />

er kann vor den Wahlen mit einem Geldumschlag und<br />

einer Visitenkarte zu Schauspielern, Schriftstellern und<br />

Müttern mit vielen Kindern gehen,<br />

er kann mit Veteranen Fußball spielen,<br />

weiße Blumen kaufen,<br />

kann vor Julio Iglesias niederknien,<br />

kann auf dem Berg Athos beten,<br />

kann Autos verschenken,<br />

kann Medaillen verleihen,<br />

die nie jemand ablehnt,<br />

»Ich habe diesen Orden wirklich verdient! Mein ganzes<br />

Leben habe ich für dieses Land geschuftet. Warum<br />

sollte ich ihn ablehnen? Vielleicht andere, die ihn nicht<br />

verdient haben.«<br />

– dieses Programm<br />

des Präsidenten,<br />

des Parlamentspräsidenten,<br />

des Premierministers,<br />

wer auch immer er ist,<br />

von welcher Partei auch immer,<br />

heißt<br />

Europäische Integration<br />

und für die Europäische Integration werden die Gesetze<br />

gleich in ganzen Paketen gewählt.<br />

Es unterliegt der Wahl ... Gewählt!<br />

Es tritt in Kraft, sobald es im Gesetzesblatt<br />

veröffentlicht ist.<br />

Bitte nicht zur Kenntnis nehmen: Es wird respektiert,<br />

sobald es im Gesetzesblatt veröffentlicht ist.<br />

In MDA kann man einen Menschen umbringen,<br />

man kann zu einer Haftstrafe von siebzehn Jahren<br />

verurteilt werden,<br />

der Gerichtshof kann von siebzehn auf fünf Jahre<br />

heruntergehen, weil man Geschäftsmann ist und die<br />

Kalaschnikow, mit der man fünf Mal geschossen hat,<br />

LEGAL dabeihatte – neben den anderen hundertzwanzig<br />

Feuerwaffen.<br />

Und solange man auf die Begnadigung durch den<br />

Präsidenten wartet, knipst man ein paar Fotos im Knast:<br />

ein Bild, wie man Fleischspieße grillt; eins, wie man<br />

Whiskey trinkt; eins, wie man Zigarre raucht ...<br />

und, warum auch nicht,<br />

eins, auf dem man die Jacke des Justizobersten trägt,<br />

die Jacke hat man vom Oberst des Gefängnisses

NICOLETA ESINESCU ,EUROPE NOW<br />

ausgeliehen.<br />

KommunistenIndenMüll@ hat das Bild kommentiert: Auf<br />

der ganzen Welt herrscht Krise, und der säuft Whiskey<br />

und raucht Zigarre.<br />

NichiforAusGrozești@ hat das Bild kommentiert:<br />

меня кризис не касается, лично мне он даже нравится …<br />

Meine Mutter lebt im Jahr 1979 in der UdSSR.<br />

Sie klaut immer noch Zigaretten von meinem Vater und<br />

versteckt sie in allen Jackentaschen.<br />

»Ich versteh’ nicht ganz ... tu’ ich jetzt Jacken in die<br />

Wäsche oder Zigaretten?«, fragt mein Vater.<br />

Meine Mutter erinnert sich an: Религия это опиум для<br />

народа!<br />

Wir sind auch Christen und haben Werte und Traditionen.<br />

Glaubt ihr, das ist uns egal? Wenn wir in die Europäische<br />

Union wollen, müssen wir auch mal was wählen, was uns<br />

nicht gefällt. Die sind eben nicht Menschen wie wir, aber<br />

wir kommen nicht um das Syntagma der sexuellen<br />

Orientierung herum, wenn wir ein freizügiges<br />

Visumsrecht wollen.<br />

Wenn ihr in unserem orthodoxen Land die Arschficker<br />

wählt und dass sie heiraten, dann werden wir nicht mehr<br />

für euch beten und für eure Familien auch nicht.<br />

Fürchtet den Herrn!<br />

pussyriot@ schrieb: срань, срань, срань Господня!<br />

Wenn ihr den Islam in unserem Land legalisiert, dann<br />

werden wir nie mehr für die Regierung dieses Landes<br />

beten.<br />

OrthodoxerChrist@ schrieb: Habt ihr gesehen, wie Gott<br />

die Japaner gestraft hat, weil die bei sich eine Gay Pride<br />

veranstaltet haben? Wollt ihr, dass die Natur sich auch<br />

gegen euch wendet?<br />

Wenn ihr den Religionsunterricht aus dem Lehrplan<br />

streicht und Sexualkunde einführt, dann sollt ihr und eure<br />

Kinder verflucht sein!<br />

Und gleichzeitig:<br />

Ein sechzehnjähriges Mädchen entschuldigt sich im<br />

Unterricht, geht nach Hause und bringt ein Kind zur Welt.<br />

Sie hat erst bemerkt, dass sie schwanger war, als sie das<br />

Kind bekommen hat.<br />

Der Vater des Kindes ist ihr sechsundzwanzigjähriger

,<br />

NICOLETA ESINESCU EUROPE NOW<br />

Onkel, der seit ihrem zwölften Lebensjahr eine sexuelle<br />

Beziehung mit ihr führt.<br />

MDA ist groß geworden. Es hat Abitur über Torrents<br />

gemacht. Es hat einen Doktor in Copy-Paste.<br />

MDA hat eine Abschlussarbeit geschrieben.<br />

Anzeige: Wir schreiben auf Bestellung<br />

Abschlussarbeiten,<br />

Masterarbeiten, Semesterarbeiten. Die Arbeit wird nach<br />

allen wissenschaftlichen Kriterien fertiggestellt und einer<br />

an den Universitäten der Republik Moldau üblichen<br />

Redaktion unterzogen. Die Arbeiten werden von<br />

Lehrenden aus Rumänien und der Republik Moldau<br />

verfasst. Höchste Vertraulichkeit! Kontakt [Tel.]:<br />

079518874<br />

MDA hat einen rumänischen Pass.<br />

Anzeige: Verkaufe zwei gültige rumänische Pässe ohne<br />

Vermerke. Preis: 400 Euro. Kontakt [Tel.]:<br />

0040749632981<br />

MDA hat Nieren.<br />

Anzeige: Verkaufe eine Niere nach Ihren Wünschen. Ich<br />

bin 22 Jahre alt. Ich bin gesund. Ich verkaufe eine Niere.<br />

Ich habe die Blutgruppe A positiv. Kosten: 15.000 $, aber<br />

wir können noch verhandeln. Kontakt [Tel.]: 068165507<br />

Meine Mutter lebt im Jahr 1980 in der UdSSR.<br />

Sie klaut meinem Vater Zigaretten, aber sie vergisst,<br />

auch das Feuerzeug zu klauen.<br />

»Mal sehen, was sie in den Nachrichten bringen«, sagt<br />

sie, um ihn abzulenken.<br />

Zehnjähriges Kind erhängt aufgefunden.<br />

Vierzehnjährige hat sich erhängt.<br />

Ein Dreizahnjähriger wurde erhängt vorgefunden.<br />

Seine Eltern sind zum Arbeiten nach Russland<br />

gegangen.<br />

Die Eltern sind zum Arbeiten nach Italien gegangen.<br />

Er ist bei den Großeltern aufgewachsen, da die Eltern<br />

zum Arbeiten im Ausland sind.<br />

Unsere Mutter hat auf die Kinder aufgepasst, sagen die<br />

Nachbarn.<br />

Sie hatten immer etwas zum Anziehen und zu essen.<br />

Die Verwandten sagen, dem Jungen habe es an nichts<br />

gefehlt, da seine Eltern ihm regelmäßig Geld schickten.<br />

Die Eltern schicken alles regelmäßig.<br />

Hunderttausende von Minibussen, beladen für ihre<br />

Kinder. Regelmäßig.<br />

Millionen von Päckchen und Paketen. Regelmäßig.<br />

So kommunizieren wir mit unseren Kindern. Regelmäßig.<br />

Über Päckchen. Regelmäßig. Voll mit allem Möglichen.

,<br />

NICOLETA ESINESCU EUROPE NOW<br />

Mit Süßigkeiten und Spielsachen. Voller Pesto und Pasta.<br />

Mit Panettone und Geld.<br />

Geld für die Prüfungen und das Abitur, für die Diplome<br />

und Abschlussarbeiten.<br />

Regelmäßig. Und Briefe auch regelmäßig.<br />

Дражеле меле, Ноуэ таре ни-й дор де вой. Деграбэ о<br />

сэ веним акасэ. Яка май стрынжем олякэ де бань ши<br />

не ынтоарчем. Ла дынший ый кризис. Да пе ной ну не<br />

о афектат. Ной трэим бине. кяр дакэ ши ной авем<br />

паспорт ромынеск пе ной аичь ну не принеск ка пе<br />

ромынь. адикэ ну не зиче нимень кэ сунтем цигань.<br />

кэ ной сунтем май бэлэйорь. Ши ну арэтэм кэ авем<br />

паспорт ромынеск. арэтэм нума пе чел молдовенеск.<br />

Ши де аста не респектэ. кэ ной сунтем май пресус.<br />

кяр ку кытева капурь май сус декыт италиений. Ной<br />

кяр ши лимба лор о штим. Таре самэнэ ку а ноастрэ.<br />

Ла ной ый бунэ зиуа ла дынший се зиче бон жорно. Да<br />

яка руший ничь пынэ азь лимба ноастрэ но ынвацат.<br />

Тата востру о зыс кэ яка о сэ се ынтоаркэ ши се фаче<br />

примар. Ши о сэ конструяскэ чя май маре касэ де ла<br />

ной дин сат. Таре ний дор де сат. Таре ний дор де<br />

касэ. Де Патрия ноастрэ. Де Патря мамэ кум с-ар<br />

зиче. Патрия аста ый ка ун наркотик. Тот тимпу ай<br />

невое ай невое. Ну те поць дезбэйра. вой сэ фиць<br />

куминць. Наркотише сэ ну луаць ши сэ аскултаць де<br />

буника. аичь ынкей мика ме скрисоаре. мама ши тата<br />

востру. Ши сэ цинець минте Патрия ну поате фи<br />

луатэ пе тэлпиле пантофилор. Нэстика спер кэ ну о<br />

крескут аша репеде кишиору ши о сэць винэ<br />

пантофий маримя 34.<br />

MDA ist wirklich eine Droge.<br />

Eine Droge mit psychoaktiver Wirkung, Love Pills, ein<br />

Derivat des Amphetamins MDA löst im Subjekt einen<br />

Zustand besonderer Offenheit für die Umwelt und der<br />

Selbsterkenntnis aus. Er manifestiert sich in einem<br />

besonderen Interesse für zwischenmenschliche<br />

Beziehungen.<br />

Es existieren Gegenanzeigen bei MDA-Konsum:<br />

Muskelverspannungen [besonders im Halsbereich],<br />

nächtliches Zähneknirschen, unnormales und unstetes<br />

Verhalten, Delirium, temporäre Amnesie,<br />

neuropsychische Verwirrung. Es wurden auch Todesfälle<br />

gemeldet.<br />

Regelmäßige Einnahme von MDA ist<br />

charakteristischerweise begleitet von:<br />

1. psychischer Abhängigkeit – »craving«, dem intensiven<br />

Wunsch, die Wirkungen der psychoaktiven Substanz<br />

noch einmal zu erleben,

,<br />

NICOLETA ESINESCU EUROPE NOW<br />

2. Toleranz – das heißt der Notwendigkeit bedeutend<br />

höherer Dosen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen,<br />

3. körperlicher Abhängigkeit – der Organismus arbeitet<br />

nicht mehr normal ohne die regelmäßige Einnahme der<br />

Substanz,<br />

4. Entzugserscheinungen – treten auf bei der<br />

Herabsetzung der Drogendosis,<br />

5. Halluzinationen.<br />

Die Behandlung fordert den Entzug der Droge,<br />

im Bedarfsfall die Unterstützung der Atmungsorgane,<br />

die Vergabe von Substituten,<br />

beispielsweise eines anderen Landes.<br />

Meine Mutter lebt im Jahr 1981 in der UdSSR.<br />

»Moldova ist Rumänien«, sie liest die Schrift auf unserer<br />

Hauswand laut vor.<br />

»Mmmtjaaa«, sagt sie lächelnd, »Moldova ist Rumänien.<br />

Rumänien ist Ungarn,<br />

Ungarn ist Österreich,<br />

Österreich ist Deutschland,<br />

Deutschland ist Polen,<br />

Polen ist die Ukraine,<br />

die Ukraine ist Moldova.«<br />

»Und wie heißen die alle zusammen?«<br />

»Das kannst du nennen, wie du willst. Manche sagen<br />

dazu Sowjetunion! Andere sagen Europäische Union!«,<br />

sagt sie und holt eine Zigarette aus der Jackentasche.<br />

»Willst du Feuer?«<br />

»Hab’ ich selber.«<br />

Meine Mutter klaut Zigaretten von meinem Vater<br />

und erinnert sich sehr gut daran, wo sie sie versteckt.<br />

[Übersetzt aus dem Moldawischen von Eva Ruth Wemme]

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />

DRAGANA MLADENOVIĆ<br />

JEMAND MUSS JOSEF K.<br />

BESTOCHEN HABEN<br />

Gelegentliche Sommerurlaube in Griechenland einmal ausgenommen, habe ich die Länder der Euro -<br />

päischen Union erst im Alter von zwanzig Jahren betreten. Das war im Jahr 1997, das in der Bundes -<br />

republik Jugoslawien [SRJ], oder besser gesagt in den Resten der einstigen großen SFRJ [Sozialistischen<br />

Föderativen Republik Jugoslawien], so elend war. Dem Jahr waren die finstersten Tage der<br />

neueren serbischen Geschichte vorausgegangen – sinnlose Kriege und entsetzliche Verbrechen. Der<br />

serbische Alltag war in diesen Tagen von Isolation, Geldmangel, Inflation, Stromsparen, Visum-Bürokratie,<br />

von Schlangen beim Warten auf Grundnahrungsmittel, von ständiger Indoktrinierung durch die<br />

Medien und von Studentendemonstrationen geprägt…<br />

Zu dieser Zeit reisten nur reiche Leute [für die das Milošević-Regime in der Regel kein Problem darstellte],<br />

dann Leute mit einem Ticket nur in eine Richtung, junge Männer, die vorübergehend vor der<br />

Einberufung flüchteten, Flüchtlinge aus Kroatien und Bosnien oder diejenigen, denen es gelungen<br />

war, einen Platz bei einer günstigen Gruppenreise zu ergattern. Ich zählte zu den Letzteren. Von Belgrad<br />

fuhr ich mit etwa vierzig Oberstufenschülern und ihren Lehrern mit dem Bus los. Ich kannte kei -<br />

nen von ihnen.<br />

In der Reiseroute war die Besichtigung von Wien, Paris, Mailand, Verona und Venedig in sieben Tagen<br />

enthalten. Da meine Pilgerfahrt nach Europa hauptsächlich im Bus stattfand, versuchte ich, die hormonellen<br />

Störungen meiner Teenager-Reisegefährten und ihre entsetzliche Turbofolk-Tortur als »all in -<br />

clusive« aufzufassen. Neben mir saß ein Professor für serbische Sprache und Literatur, der, wie ich<br />

später erfahren habe, so oft von Kafka sprach, dass ihm die Schüler den Namen Josef K. verpasst<br />

hatten. Da er schweigsam war, überraschte mich seine heftige Reaktion darauf, dass der Fahrer von<br />

jedem Fahrgast eine Mark verlangte, da das Benzin über Nacht teurer geworden war und er nicht vor -<br />

hatte, 50 Mark aus eigener Tasche zu bezahlen.<br />

»Wie unterstehen Sie sich, Kinder auszurauben! Der Preis wurde im Vorhinein vereinbart! Lassen Sie<br />

den Blödsinn!«, schrie Professor K. Der Fahrer blieb aber stur. Um die Reise so schnell wie möglich<br />

fortzusetzen, hatten wir die verlangte Summe schnell beisammen. Josef wollte nicht daran teilnehmen.<br />

»Wenn man im Modergeruch lebt, stinkt man irgendwann selbst danach«, meinte er wütend. Von<br />

meiner Heimat habe ich kurz vor der Grenze zu Ungarn Abschied genommen, in der Kabine eines<br />

türkischen Klos, an dessen Tür »Serbien bringt mich um« stand. Obwohl es auf der Toilette weder<br />

warmes Wasser noch Seife, noch Papierhandtücher gab, musste man für die Benutzung natürlich<br />

bezahlen. Ich hatte mir etwas anderes gewünscht.<br />

Wenn ich in diesem Moment mein erstes Erlebnis von Europa wieder zum Leben zu erwecken versuche,<br />

fallen mir ständig die Windräder auf dem Weg nach Wien ein, von denen es damals weniger gab als<br />

heute, und Toiletten, die, je weiter wir in die entwickelte Welt vordrangen, immer mehr sensorische<br />

Möglichkeiten boten. Den stärksten Eindruck hinterließ jedoch eine warme Raststätte am Fuße der<br />

Alpen. Es war dunkel, die Luft war kalt und herb. Wir machten etwa eine Viertelstunde halt. Das Motel<br />

oder die Gaststätte oder das Geschäft, oder was immer dieses hübsche Holzhäuschen war, war beleuchtet<br />

und warm. Alles darin war sehr gemütlich. Es roch nach Kaffee und Zimt und die Regale wa -<br />

ren prall gefüllt mit bunten Waren. Ungeachtet all dessen, was ich in den nächsten Tagen auf meiner<br />

ersten Europareise sehen sollte, blieb dieser Raum in meinem Bewusstsein das Symbol für diese fei -<br />

ne, wohl versorgte und nach menschlichen Maßstäben geschneiderte Union.<br />

Josef K. verbrachte die alpine Pause im Bus. Ich war sicher, dass er sich schlafend gestellt hatte.<br />

Vierzehn Jahre später. Weder ist Serbien so, wie es unter dem Milošević-Regime war, noch haben sich<br />

unsere Hoffnungen zur Gänze erfüllt. Den Mund voll Europa, die Ohren voll Kosovo. Die Verwaltung,<br />

die alles bremst, die Bestechungsgelder, die alles beleben. Der Polizist hat das Vergehen für 20 Euro<br />

nicht gesehen, der Arzt hat die Hüfte nicht operiert – 300 Euro, die Krankenschwester hat die Wun -<br />

de nicht verbunden – 50 Euro sind zu wenig, der Ankläger hat die Akte nicht versteckt – 1000 Euro,<br />

der Richter hat keinen Freispruch verkündet – 1500 Euro, keiner hat die Prostituierte auf der Brücke<br />

gesehen, keiner hat sie auch nur angerührt. Den Mund voll Kosovo, die Ohren voll Europa.<br />

Mein Mann und ich eilen durch die Straßen von München. Um 17 Uhr fährt der Bus nach Belgrad. Wir<br />

beeilen uns im naiven Glauben, dass auch dieser Bus, wie alle Züge, mit denen wir Deutschland bereist<br />

haben, pünktlich sein wird. Die Bahnsteige befinden sich unten, im Untergeschoss des Gebäu-

DRAGANA MLADENOVIĆ ,EUROPE NOW<br />

des. Es ist dunkel, wir schauen uns verstohlen um. Es stehen zwielichtige Gestalten herum. Ein mus -<br />

kulöser Glatzkopf mit einer schweren Halskette, eine betrunkene, männlich wirkende Dame, junge<br />

und alte Frauen, ihre Männer, Koffer, die kaum zugegangen sind, Umarmungen, jene, die wegfahren,<br />

die, die sich von ihnen verabschieden …<br />

»Gastarbeiter«, flüstere ich meinem Mann zu; er bedeutet mir aber, still zu sein. Vom unterirdischen<br />

Bahnhof fahren nur zwei Busse ab. Der eine nach Kroatien, der andere nach Serbien. Beide fahren<br />

um 17 Uhr los. Beide haben Verspätung. Ein junger Mann in leuchtend gelber Weste, einer vom Busunternehmen,<br />

wiederholt ständig:<br />

»Leute, habt ein bisschen Geduld, der Bus kommt gleich!«<br />

»Gibt es sicher genug Platz für alle?«, fragt ein Mann mit Geheimratsecken.<br />

»Wenn Sie eine Fahrkarte haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen«, versichert ihm der<br />

leuchtend gelbe Bursche.<br />

Wir warten, schweigen und spähen in die Dunkelheit. Der leuchtend Gelbe überbringt in der Rolle des<br />

Fahrdienstleiters die Nachricht: »Der Bus nach Kroatien kommt in zehn Minuten, der nach Serbien in<br />

einer halben Stunde. «<br />

»Gibt es aber wirklich genug Platz?«, fragt wieder der Geheimrat.<br />

»Na, sicher.«<br />

Eine Stunde später kommt auch unser Bus. Während wir die Koffer abgeben, hören wir den Typen<br />

abermals fragen, ob es im Bus genug Platz für alle gebe. Wir müssen lachen; was für eine Nervensäge!<br />

Beim Einsteigen zeigt sich allerdings, dass der Geheimrat nicht grundlos besorgt war. Wir se -<br />

hen, dass nur einzelne Sitze frei sind, das heißt, dass mein Mann und ich uns trennen müssen. Es<br />

ist eine lange und womöglich nicht sehr angenehme Fahrt. Wir sind schon zu sehr im Verzug. Der Fah -<br />

rer beruhigt meinen Mann:<br />

»Gleich nach der Grenze steigen eine Frau und ihr Sohn aus, dann kriegen Sie Ihre Plätze …«<br />

Wütend setze ich mich auf den ersten freien Sitz. Mein Mann sitzt irgendwo vorne. Nie wieder mit dem<br />

Bus, nie wieder – ich versuche mich zu beruhigen. Dann schaue ich nach links, zu meinem Sitznach -<br />

barn. Ich bin erstaunt. Das ist doch Josef K.!<br />

»Entschuldigen Sie«, sage ich, »sind Sie nicht vielleicht Serbischprofessor an einem Belgrader Gymnasium?«<br />

»Nein!«, entgegnet er grob.<br />

»Verzeihen Sie. Ich hatte das Gefühl, dass wir schon einmal zusammen gereist sind …«<br />

»Sie haben mich sicher mit jemandem verwechselt.«<br />

»Vielleicht«, sage ich und weiß, dass es nicht stimmt. Diese Haltung, diese Arroganz, diese Stimme.<br />

Josef K., Professor Josef K.!<br />

Ich muss lächeln und sehe, dass auf den kleinen Bildschirmen der Vorspann eines idiotischen serbischen<br />

Films erscheint, von einem jener Filme, die man ohne Gehirn versteht. Ich kann die Pause kaum abwar -<br />

ten, um meinem Mann zu erzählen, was für einen Reisegefährten wir da haben. Das ist keine Kleinigkeit.<br />

Wir fahren durch das Dunkel.<br />

Plötzlich beginnt der halbe Bus unruhig hin- und herzurutschen. Die Leute greifen nach ihren Geldbörsen,<br />

die Münzen klingeln. Ich frage eine füllige Dame in meiner Nähe, was los sei.<br />

»Jetzt geht der Plastikbecher herum. Da muss man drei Euro für die ungarischen Zöllner reinwerfen.<br />

Besser, wir geben es ihnen, als dass sie uns traktieren.«<br />

Bei der Abgabe seiner drei Euro knirscht Josef K. mit den Zähnen.<br />

Ein Jahr später. Ich habe in der Zeitung etwas Erstaunliches gelesen.<br />

»Jovan Krstić, Professor an einem Belgrader Gymnasium, verlangte von der Mutter einer Schülerin<br />

200 Euro für eine positive Note. Die Frau hatte das Treffen mit ihm mit dem Handy gefilmt und die<br />

Aufnahme an unsere Redaktion geschickt. Die Polizei hat immer noch nichts unternommen.«<br />

Der Modergeruch ist echt ansteckend.<br />

[Übersetzt aus dem Serbischen von Jelena Dabić]

12. INTERNATIONALES LITERATURFESTIVAL BERLIN ,EUROPE NOW<br />

ADRIAAN VAN DIS<br />

HILFE, ICH BIN EIN EUROPÄER<br />

Wo kann ich offiziell Europäer werden? Gibt es eine Behörde, wo ich meinen niederländischen Pass<br />

ein tauschen kann? Nicht, weil ich nicht mehr in meinem Land leben möchte. Ich liebe den niederländischen<br />

Himmel, seine Wolken und die Dünen. Ich schreibe auf Niederländisch. Aber ich will zu<br />

einer größeren Welt gehören. Und vor allem keine Angst vor ihr haben. Ich will raus aus meinem Kä fig.<br />

Mangels Weltbürgerschaft entscheide ich mich für Europa. Als ersten Schritt. Die Münzen brennen<br />

schon in meinem Portemonnaie. Jetzt will ich auch einen echten europäischen Pass haben, eine euro -<br />

päische Krankenversicherung und europäische Steuern zahlen.<br />

Die Niederlande galten lange als gastfreies und offenes Land. Ein Klischee, an das auch wir gern<br />

glauben wollten. Der große Historiker Johan Huizinga beschrieb unser Land als ein Haus, offen für<br />

die Anerkennung des »Werts des Fremden« (»Nederland’s Geestesmerk«, 1934]. »Wir haben alle Fen -<br />

ster unseres Hauses offen stehen und lassen den See- und den Landwind frei hindurchblasen.« Jahr -<br />

hundertealte Handelskontakte, mit unseren Nachbarn und mit Übersee, haben uns mit dem Fremden<br />

vertraut gemacht. Die Niederlande existieren dank der freien Grenzen. Kontakt mit dem Fremden hat<br />

unser geistiges Leben bereichert und am wichtigsten: Wir haben damit viel Geld verdient.<br />

Nationalismus war bis vor Kurzem nie salonfähig in meinem Land. Es zeugte von gutem Geschmack,<br />

ein bisschen spöttisch von seinem »kleinen, nassen Froschländchen« zu sprechen. Obwohl in der Ver -<br />

kleinerung sicher auch Stolz mitschwang. Nach einem langen Frieden konnten wir ohne patriotische<br />

Prahlerei zurechtkommen. Die Niederlande begrüßten Europa wegen des Profits. [Polen, die zusahen,<br />

wie ihr Land in Kriegen aufgeteilt wurde, und die ihre Freiheit und Unabhängigkeit einem politisch ge -<br />

einten Europa verdanken, denken garantiert anders darüber.] Meine Familie konnte jahrhundertelang<br />

gehen und stehen, wo sie wollte. Ich stamme aus einem Geschlecht von Bauern und Soldaten der<br />

Kolonialtruppen – Knechtschaft haben wir nie gekannt. Sehr wohl aber Knechte.<br />