Kapitel 4 - Diode, Zenerdiode

Kapitel 4 - Diode, Zenerdiode

Kapitel 4 - Diode, Zenerdiode

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

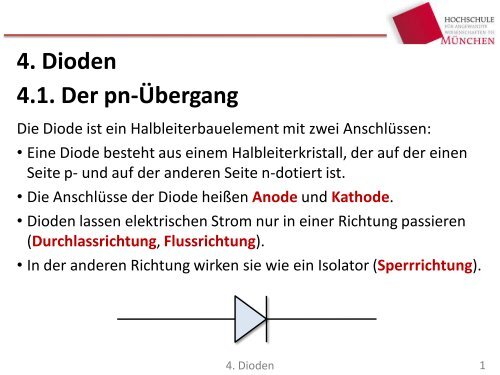

4. <strong>Diode</strong>n<br />

4.1. Der pn-Übergang<br />

Die <strong>Diode</strong> ist ein Halbleiterbauelement mit zwei Anschlüssen:<br />

• Eine <strong>Diode</strong> besteht aus einem Halbleiterkristall, der auf der einen<br />

Seite p- und auf der anderen Seite n-dotiert ist.<br />

• Die Anschlüsse der <strong>Diode</strong> heißen Anode und Kathode.<br />

• <strong>Diode</strong>n lassen elektrischen Strom nur in einer Richtung passieren<br />

(Durchlassrichtung, Flussrichtung).<br />

• In der anderen Richtung wirken sie wie ein Isolator (Sperrrichtung).<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

1

+<br />

–<br />

pn-Übergang (a)<br />

p-Halbleiter n-Halbleiter<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

Loch (Majoritätsträger)<br />

Ortsfeste Akzeptor-Störstelle<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

Zwei getrennte Halbleiter (p- und n-Halbleiter) sind jeweils neutral.<br />

Die Ladungen der freien Ladungsträger (Löcher bzw. freie Elektronen)<br />

und der ortsfesten Störstellen-Ionen heben sich auf.<br />

–<br />

+<br />

Freies Elektron (Majoritätsträger)<br />

Ortsfeste Donator-Störstelle<br />

2

+<br />

–<br />

pn-Übergang (b)<br />

p-Halbleiter n-Halbleiter<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

Loch (Majoritätsträger)<br />

Ortsfeste Akzeptor-Störstelle<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

– – – – –<br />

+ + + + +<br />

Am pn-Übergang diffundieren die beweglichen Majoritätsträger in<br />

die benachbarte Zone (Diffusionsstrom). Die geladenen, ortsfesten<br />

Störstellen bewirken ein immer stärker werdendes elektrisches<br />

Feld. Schließlich stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein.<br />

–<br />

+<br />

Freies Elektron (Majoritätsträger)<br />

Ortsfeste Donator-Störstelle<br />

3

pn-Übergang (c)<br />

p-Halbleiter n-Halbleiter<br />

+ + + +<br />

– – – – –<br />

+ + +<br />

– – – – –<br />

+ + + +<br />

– – – – –<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

– – – –<br />

+ + + + +<br />

– – –<br />

+ + + + +<br />

– – – –<br />

+ + + + +<br />

p-Zone RL-Zone<br />

n-Zone<br />

Durch Rekombination der freien Ladungsträger (Löcher und Elektronen<br />

entsteht an der Grenzschicht eine Zone, die praktisch keine<br />

freien Ladungsträger enthält. In dieser Zone befinden sich nur noch<br />

die ortsfesten, negativen Akzeptor-Störstellen bzw. die positiven<br />

Donator-Störstellen („Raumladungszone“).<br />

4

pn-Übergang (d)<br />

+ + + +<br />

– – – – –<br />

+ + +<br />

– – – – –<br />

+ + + +<br />

– – – – –<br />

Anode Kathode<br />

p-Halbleiter n-Halbleiter<br />

+ –<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+ +<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

Bei Anlegen einer Spannung in Durchlassrichtung fließen Ladungsträger<br />

in die Raumladungszone und rekombinieren dort. Die Raumladungszone<br />

wird schmaler, es fließt Strom.<br />

5

pn-Übergang (e)<br />

p-Halbleiter n-Halbleiter<br />

+ +<br />

– – – – –<br />

+ +<br />

– – – – –<br />

+ +<br />

– –<br />

– – –<br />

– +<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

+ + +<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

+ +<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+ +<br />

+ + +<br />

–<br />

+<br />

–<br />

+<br />

Beim Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung fließen die Ladungsträger<br />

von der Raumladungszone weg. Die Raumladungszone verbreitert<br />

sich. Es fließt nur noch ein kleiner Sperrstrom, der von der<br />

thermischen Generation von Ladungsträgerpaaren im Bereich der<br />

Raumladungszone herrührt.<br />

6

<strong>Diode</strong>nkennlinie (a)<br />

Die <strong>Diode</strong>nkennlinie zeigt, dass der Durchlassstrom exponentiell<br />

zur <strong>Diode</strong>nspannung zunimmt. Zur einfacheren Berechnung wird<br />

oft eine idealisierte, lineare Kennlinie verwendet (nächste Folie).<br />

0,5<br />

0,4<br />

0,3<br />

0,2<br />

0,1<br />

0<br />

-1 -0,5 0 0,5 1<br />

-0,1<br />

-0,2<br />

-0,3<br />

-0,4<br />

I / A<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

U / V<br />

7

Anode<br />

Kathode<br />

Lineares Ersatzschaltbild<br />

in Durchlassrichtung<br />

<strong>Diode</strong>nkennlinie (b)<br />

200 mA<br />

100 mA<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

I<br />

0,5 V<br />

U S<br />

1 V<br />

Schwellen-, Schleusenspannung:<br />

U<br />

8

Fotodiode<br />

Bei Fotodioden ist es möglich, die Sperrschicht mit Licht zu bestrahlen.<br />

Der Kennlinienverlauf ändert sich mit der Beleuchtungsstärke.<br />

I A<br />

U AK<br />

I A / µA<br />

-8 -6 -4 -2 1<br />

E = 200 lx<br />

400 lx<br />

600 lx<br />

800 lx<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

-50<br />

-100<br />

U AK / V<br />

9

Leuchtdiode, LED<br />

Eine <strong>Diode</strong> in Durchlassrichtung nimmt die Leistung P = U D ·I D auf<br />

(U D = <strong>Diode</strong>nspannung, I D = Durchlassstrom). Bei einer Leuchtdiode<br />

wird ein Teil dieser Leistung als Licht abgestrahlt.<br />

Leuchtdiode, Lumineszenzdiode,<br />

LED (Light Emitting <strong>Diode</strong>)<br />

Wirkungsgrad von Leuchtdioden und „konventionellen Lampen“:<br />

Halogenlampe 15 … 20 Lumen / Watt<br />

LED-Scheinwerfer (2008) 20 … 40 Lumen / Watt<br />

Leuchtstofflampe 50 … 90 Lumen / Watt<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

10

Übungsaufgabe 4.1<br />

An einer Batterie (U B = 9 V) sollen zwei<br />

blaue und eine rote LED betrieben werden.<br />

Die <strong>Diode</strong>n haben folgende Daten:<br />

Rote LED: U S = 1,5 V und r f = 10 Ω<br />

Blaue LED: U S = 2,7 V und r f = 35 Ω<br />

i) Welchen Wert muss der Widerstand<br />

R2 besitzen, damit durch die rote<br />

Leuchtdiode ein Strom von 20 mA<br />

fließt?<br />

ii) Welchen Wert muss der Widerstand<br />

R 1 besitzen, damit durch die blauen<br />

Leuchtdioden ein Strom von 20 mA<br />

fließt?<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

R 1<br />

blau<br />

blau<br />

iii) Wie groß sind die <strong>Diode</strong>nströme, falls die Batteriespannung<br />

(bei unveränderten Widerständen R 1 und R 2 ) auf U B = 7 V sinkt?<br />

U B<br />

R 2<br />

rot<br />

11

4.2. Die <strong>Zenerdiode</strong><br />

<strong>Zenerdiode</strong>n (Z-<strong>Diode</strong>n) sind <strong>Diode</strong>n, die speziell für den Betrieb im<br />

Durchbruchbereich entwickelt wurden:<br />

• In Durchlassrichtung verhält sich eine <strong>Zenerdiode</strong> wie eine<br />

herkömmliche Halbleiterdiode.<br />

• In Sperrrichtung beginnt ab einer genau definierten Sperrspannung<br />

(„Zenerspannung“) der Durchbruchbereich.<br />

• Im Gegensatz zu herkömmlichen Halbleiterdioden wird die <strong>Zenerdiode</strong><br />

durch den Betrieb im Durchbruchbereich nicht beschädigt,<br />

solange der Strom den zulässigen Maximalwert nicht überschreitet.<br />

• <strong>Zenerdiode</strong>n werden in der Praxis zur Spannungsstabilisierung<br />

sowie zum Schutz vor Überspannung eingesetzt.<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

12

-8V<br />

<strong>Zenerdiode</strong> (a)<br />

Kennlinien von <strong>Zenerdiode</strong>n unterschiedlicher Zenerspannungen:<br />

Durchlasskennlinie<br />

Sperrkennlinien:<br />

Z-<strong>Diode</strong> 2,7V<br />

Z-<strong>Diode</strong> 5,6V<br />

Z-<strong>Diode</strong> 8,2V<br />

-6V<br />

-4V<br />

-2V<br />

I<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

10mA<br />

-10mA<br />

0,7V<br />

U<br />

13

Lineares Ersatzschaltbild<br />

im Durchbruchbereich<br />

+<br />

–<br />

<strong>Zenerdiode</strong> (b)<br />

-U Z0<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

(Sperrrichtung)<br />

Idealisierte, lineare<br />

Kennlinie einer <strong>Zenerdiode</strong><br />

I<br />

(Durchlassrichtung)<br />

14<br />

U

Übungsaufgabe 4.2<br />

(WS 2002/03 – FA, Aufgabe 3)<br />

Eine <strong>Zenerdiode</strong> wird an einer Wechselspannung<br />

mit dem Effektivwert U e = 10 V<br />

betrieben. Die Werte der Z-<strong>Diode</strong> sind:<br />

Sperrrichtung: U Z0 = 5,1 V und r z = 2 Ω<br />

Durchlassrichtung: U f = 0,7 V und r f = 2 Ω<br />

Der Vorwiderstand beträgt R V = 10 Ω<br />

i) Bei welcher positiven Spannung u a + und bei<br />

welcher negativen Spannung u a – beginnt die<br />

Z-<strong>Diode</strong> gerade zu leiten bzw. zu sperren?<br />

ii) Welche max. Ausgangsspannung u amax und<br />

welche min. Ausgangsspannung u amin treten<br />

bei den Scheitelwerten der Wechselspg. auf?<br />

iii) Welche maximale Verlustleistung (Momentanwert) P vmax tritt an der<br />

<strong>Zenerdiode</strong> auf?<br />

4. <strong>Diode</strong>n<br />

~<br />

u e<br />

R V<br />

u a<br />

15