Grundlagen der Jahresabschlussprüfung - Lehrstuhl für Externes ...

Grundlagen der Jahresabschlussprüfung - Lehrstuhl für Externes ...

Grundlagen der Jahresabschlussprüfung - Lehrstuhl für Externes ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Begleitunterlagen zum Universitätskurs<br />

„Prüfungstheorie“<br />

<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong><br />

<strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />

Sommersemester 2010<br />

Prof. Dr. Dr. h. c. Jörg Baetge

Anmerkung von Prof. Baetge:<br />

Das Skriptum basiert auf deutschem Recht. An den entsprechenden Stellen wird<br />

aber auf die österreichischen Vorschriften des UGB verwiesen. Für die Referate<br />

sind aber die (evtl. über die im Skriptum genannten, hinausgehenden)<br />

österreichischen Vorschriften inhaltlich zu berücksichtigen.

1 Prüfungsplanung<br />

INHALTSÜBERSICHT<br />

11 Prüfungsplanung als Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />

12 Ziele, Bedingungen und Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

13 Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

14 Planungsverfahren<br />

2 Prüfungstechnik<br />

21 Abgrenzung <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong><br />

22 Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

23 Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

24 Prüfungsinstrumente<br />

25 Netzplantechnik<br />

3 Risikoorientierte Prüfung<br />

31 Verpflichtung zur risikoorientierten Abschlussprüfung<br />

32 Die Risiken des Abschlussprüfers<br />

33 Das Prüfungsrisikomodell<br />

4 Überwachungstheorie<br />

41 Einführung<br />

42 Kriterien zur Beurteilung von Überwachungsmaßnahmen<br />

43 Organisationsmöglichkeiten <strong>für</strong> eine Überwachung betrieblicher Prozesse<br />

44 Bildung und Analyse von internen Überwachungssystemen<br />

45 Überwachungssysteme und Überwachungshierarchien<br />

I<br />

Stand: SoSe 2010

Prüfungstheorie<br />

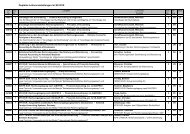

INHALTSVERZEICHNIS<br />

1 Prüfungsplanung 1<br />

11 Prüfungsplanung als Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong> 1<br />

12 Ziele, Bedingungen und Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungsplanung 2<br />

121. Grundbegriffe 2<br />

121.1 Der Begriff Planung 2<br />

121.2 Der Begriff Prüfungsplanung 3<br />

122. Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Prüfungsplanung 5<br />

123. Ziele <strong>der</strong> Prüfungsplanung 6<br />

123.1 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht externer Adressaten 8<br />

123.2 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht des zu prüfenden Unternehmens 8<br />

123.3 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Prüfungsorgane 8<br />

124. Anfor<strong>der</strong>ungen an die Prüfungsplanung 17<br />

125. Art und Umfang <strong>der</strong> Prüfungsplanung 19<br />

125.1 Entwicklung einer Prüfungsstrategie 19<br />

125.2 Erstellung eines Prüfungsprogramms 19<br />

125.21 Überblick 19<br />

125.22 Sachliche Planung 20<br />

125.23 Personalplanung 22<br />

125.24 Zeitplanung 23<br />

13 Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung 24<br />

131. Zielbildung 24<br />

132. Informationssuche 26<br />

133. Eventualplanung 30<br />

134. Entscheidung(en) <strong>für</strong> bestimmte Pläne 33<br />

135. Planvorgabe (Sollzahlen) 37<br />

136. Realisation <strong>der</strong> Planung 38<br />

137. Überwachung <strong>der</strong> Prüfungsplanung und -realisation 38<br />

138. Interdependenzen <strong>der</strong> Prüfungsplanungsschritte 40<br />

14 Planungsverfahren 41<br />

II

Prüfungstheorie<br />

2 Prüfungstechnik 42<br />

21 Abgrenzung <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong> 42<br />

22 Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen 50<br />

221. Prüfungsrichtung 50<br />

221.1 Progressive Prüfung 50<br />

221.2 Retrograde Prüfung 52<br />

221.3 Bidirektionale Prüfung 54<br />

222. Prüfungsinhalt 55<br />

222.1 Anfor<strong>der</strong>ungen des IDW 55<br />

222.2 Formelle Prüfungshandlungen 56<br />

222.3 Materielle Prüfungshandlungen 58<br />

223. Prüfungsgegenstand 59<br />

223.1 Prüfung des Erfassungs-, Verarbeitungs- und Kontrollsystems 59<br />

(Systemprüfung)<br />

223.2 Prüfung <strong>der</strong> Jahresabschlusszahlen (Ergebnisprüfung) 69<br />

223.21 Vorbemerkung 69<br />

223.22 Analytische Prüfungshandlungen 69<br />

223.23 Prüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen 71<br />

23 Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen 72<br />

231. Determinanten des Prüfungsumfangs 72<br />

232. Vollprüfung 75<br />

233. Auswahlprüfung 76<br />

233.1 Überblick zu den Verfahren 76<br />

233.2 Bedeutung von Vorinformationen 78<br />

233.3 Systematisch gesteuerte Auswahlverfahren 81<br />

233.31 Auswahlkriterien und Prüfungsumfang 81<br />

233.311. Konzentrationsauswahl 81<br />

233.312. Auswahl typischer Elemente 85<br />

233.313. Detektivische Auswahl 86<br />

233.32 Beurteilung systematisch gesteuerter bewusster 88<br />

Auswahlverfahren<br />

233.4 Zufallsgesteuerte Auswahlverfahren 89<br />

233.41 <strong>Grundlagen</strong> 89<br />

233.411. Zufalls-(Urnen-) Modell 89<br />

233.412. Voraussetzungen <strong>für</strong> eine Stichprobenprüfung 91<br />

233.413. Verteilungsannahmen 93<br />

233.42 Arten <strong>der</strong> Stichprobenauswahl 95<br />

233.421. Einfache Stichprobenauswahl 95<br />

233.422. Geschichtete Auswahl 97<br />

233.423. Wertproportionale Auswahl 99<br />

233.424. Mehrstufige Stichprobenauswahl 101<br />

233.43 Fragestellungen bei Stichprobenprüfungen 104<br />

233.431 Überblick 104<br />

233.432 Die Schätzstichprobe bei heterogra<strong>der</strong> Fragestellung 107<br />

233.5 Vergleich <strong>der</strong> Auswahlverfahren 109<br />

233.6 Die Bedeutung <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Auswahlprüfung <strong>für</strong> die Bildung 111<br />

des Gesamturteils<br />

III

Prüfungstheorie<br />

24 Prüfungsinstrumente 112<br />

241. Prüfungshandbücher 112<br />

241.1 Standardprüfprogramme 112<br />

241.2 Arbeitspapiere 113<br />

241.3 Fallsammlungen 116<br />

242. Computerprüfprogramme 117<br />

25 Netzplantechnik 118<br />

251. Gegenstand <strong>der</strong> Netzplantechnik 118<br />

252. Entwicklung <strong>der</strong> Netzplantechnik 119<br />

253. Netzplanelemente und Netzplantypen 119<br />

253.1 Netzplanelemente 119<br />

253.2 Netzplantypen 121<br />

253.3 Grundregeln <strong>für</strong> die Darstellung von Netzplänen 122<br />

254. Ablaufplanung und Zeitplanung mit Hilfe <strong>der</strong> Netzplantechnik 124<br />

254.1 Überblick 124<br />

254.2 Ablaufplanung <strong>für</strong> einen Auftrag 125<br />

254.3 Zeitplanung <strong>für</strong> einen Auftrag 127<br />

255. Beurteilung <strong>der</strong> Netzplantechnik 132<br />

3 Risikoorientierte Prüfung 133<br />

31 Verpflichtung zur risikoorientierten Abschlussprüfung 133<br />

32 Die Risiken des Abschlussprüfers 134<br />

321. Das allgemeine Geschäftsrisiko des Abschlussprüfers 134<br />

322. Das spezielle Auftragsrisiko des Abschlussprüfers 135<br />

323. Prüfungsrisiko 136<br />

323.1. Definition des Prüfungsrisikos 136<br />

323.2 Bestandteile des Prüfungsrisikos 138<br />

323.3 Fehlerrisiko 140<br />

323.31 Inhärentes Risiko 140<br />

323.32 Kontrollrisiko 142<br />

323.4. Entdeckungsrisiko 143<br />

323.41 Risiko analytischer Prüfungshandlungen 143<br />

323.42 Risiko detaillierter Prüfungshandlungen 144<br />

323.5 Risiko <strong>der</strong> künftigen Entwicklung 146<br />

323.51 Definition 146<br />

323.52 Instrumente zur Beurteilung <strong>der</strong> Bestandsfestigkeit 147<br />

33 Das Prüfungsrisikomodell 151<br />

331. Aufbau des Prüfungsrisikomodells 151<br />

332. Kritische Würdigung des Prüfungsrisikomodells 154<br />

IV

Prüfungstheorie<br />

4 Überwachungstheorie 156<br />

41 Einführung 156<br />

411. Wirtschaftsprüfung als Überwachungstätigkeit 156<br />

412. Misstrauen als Motiv <strong>der</strong> Überwachung? 157<br />

413. Überwachungsadressaten 158<br />

414. Überwachungswirkungen 162<br />

415. Schritte <strong>der</strong> Überwachung 164<br />

416. Zur Darstellung von Überwachungsprozessen 165<br />

42 Kriterien zur Beurteilung von Überwachungsmaßnahmen 166<br />

43 Organisationsmöglichkeiten <strong>für</strong> eine Überwachung betrieblicher Prozesse 171<br />

431. Organisationsmaßnahmen zur unmittelbaren Effizienzsteigerung 171<br />

<strong>der</strong> Überwachung<br />

431.1 Überblick 171<br />

431.2 Aufgabenbildung und -glie<strong>der</strong>ung 173<br />

431.3 Aufgabenzuordnung 173<br />

431.31 Vertikale Aufgabentrennung 173<br />

431.32 Horizontale Aufgabentrennung 176<br />

431.33 Aufgabenvervielfachung 176<br />

431.4 Funktionsbildung und -glie<strong>der</strong>ung 178<br />

431.5 Funktionszuordnung 178<br />

431.51 Selbstüberwachung bzw. Funktionszusammenfassung 178<br />

431.52 Fremdüberwachung bzw. Funktionstrennung 179<br />

431.6 Kompetenzbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung 181<br />

431.7 Verantwortlichkeitsbildung, -glie<strong>der</strong>ung und -zuordnung 181<br />

432. Organisationsmöglichkeiten zur mittelbaren Effizienzsteigerung 181<br />

<strong>der</strong> Überwachung<br />

44 Bildung und Analyse von internen Überwachungssystemen 183<br />

441. Die Isolierung von Überwachungsschritten aus dem Arbeitsablauf 183<br />

442. Die Ermittlung von Zuverlässigkeiten <strong>für</strong> die verschiedenen Kopplungstypen 185<br />

442.1 Überblick 185<br />

442.2 Zusammenführung 186<br />

442.3 Reihenkopplung 186<br />

442.4 Parallelkopplung 187<br />

442.5 Rückkopplung 188<br />

443. Wirkung <strong>der</strong> Überwachung auf die Zuverlässigkeit von Routinetätigkeiten 191<br />

443.1 Wirkung <strong>der</strong> Selbstüberwachung 191<br />

443.2 Wirkung <strong>der</strong> Fremdüberwachung 192<br />

45. Überwachungssysteme und Überwachungshierarchien 193<br />

V

1 Prüfungsplanung<br />

Prüfungstheorie<br />

11 Prüfungsplanung als Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />

Aufgaben <strong>der</strong> handelsrechtlichen <strong>Jahresabschlussprüfung</strong>:<br />

Ermittlung und Mitteilung eines verlässlichen und sicheren Urteils über die Gesetz- und<br />

Satzungsmäßigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit <strong>der</strong> im Jahresabschluss und Lagebericht<br />

gegebenen Informationen.<br />

⇒ Bedingung: Systematische Prüfungsplanung!<br />

Prüfungsplanung ist Bestandteil <strong>der</strong> Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung<br />

(GoA); Kodifikation in IDW PS 240.<br />

Ziele <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

Sicherung <strong>der</strong> Urteilsqualität,<br />

Zeitgerechte Prüfungsdurchführung,<br />

Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Prüfungsdurchführung.<br />

Prüfungsplanung als komplexes Problem.<br />

1

Prüfungsplanung<br />

12 Ziele, Bedingungen und Gegenstand <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

121. Grundbegriffe<br />

121.1 Der Begriff Planung<br />

Definition von Planung nach Hax:<br />

versus<br />

"Gedankliche Vorwegnahme des künftigen Geschehens"<br />

Improvisation:<br />

Reaktion auf eine bereits eingetretene Situation.<br />

Vorausüberlegungen <strong>für</strong> die Planung:<br />

Entwicklung eines kompatiblen Zielsystems,<br />

Diagnose <strong>der</strong> Vorperiode,<br />

Prognose <strong>der</strong> künftigen Umweltbedingungen,<br />

Informationsbeschaffung über mögliche Handlungsalternativen,<br />

Bestimmung <strong>der</strong> Handlungskonsequenzen abhängig von <strong>der</strong> jeweiligen<br />

Umweltsituation,<br />

Bewertung <strong>der</strong> Handlungskonsequenzen im Hinblick auf die angestrebten Ziele,<br />

Entscheidung <strong>für</strong> die optimale Handlungsalternative.<br />

2

121.2 Der Begriff Prüfungsplanung<br />

Definition Überwachung:<br />

Prüfungstheorie<br />

Vergleich <strong>der</strong> im Betrieb realisierten Istobjekte mit Vergleichsobjekten, und zwar entwe<strong>der</strong><br />

mit den Sollobjekten <strong>der</strong> Planung o<strong>der</strong> mit an<strong>der</strong>en geeigneten Istobjekten, mit dem Ziel<br />

1. festzustellen, ob zwischen den Objekten Übereinstimmungen o<strong>der</strong> Abweichungen<br />

bestehen und<br />

2. aus diesen Feststellungen Konsequenzen zu ziehen.<br />

⇒ Überwachung umfasst sowohl Kontrolle als auch Prüfung.<br />

Definition Kontrolle:<br />

Überwachungshandlungen sind fest in den betrieblichen Arbeitsablauf eingebaut, und/o<strong>der</strong><br />

<strong>der</strong> Überwacher ist <strong>für</strong> die Ergebnisse des (überwachten) Prozesses verantwortlich.<br />

Definition Prüfung:<br />

Überwachungshandlungen sind nicht fest in den Arbeitsablauf eingebaut, und <strong>der</strong><br />

Überwacher ist nicht <strong>für</strong> die Ergebnisse des (überwachten) Prozesses verantwortlich.<br />

⇒ Prozess zur Gewinnung eines vertrauenswürdigen Urteils über die richtige<br />

Abbildung <strong>der</strong> Lage, d. h. ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild<br />

<strong>der</strong> Sachverhalte in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht, durch<br />

Vergleich <strong>der</strong> vom Prüfer auszuwählenden Istobjekte mit Vergleichsobjekten mit<br />

dem Ziel, Abweichungen bzw. Übereinstimmungen zwischen diesen beiden<br />

Objektarten zu ermitteln und daraus ein Urteil zu bilden.<br />

Prüfungs- und Kontrollhandlungen bilden zusammen das in Abbildung 1 dargestellte<br />

Betriebswirtschaftliche Überwachungssystem.<br />

3

Manuelle<br />

Kontrolle<br />

Unternehmerische<br />

Überwachung<br />

Prüfungsplanung<br />

Kontrolle Revision<br />

+ Korrektur<br />

Automat.<br />

Kontrolle<br />

Internes Kontrollsystem-Element<br />

= IKSE<br />

Betriebswirtschaftliches<br />

Überwachungssystem<br />

Datenauswertung<br />

Internes Kontroll System (= IKS)<br />

Abb. 1: Betriebswirtschaftliches Überwachungssystem<br />

Definition Prüfungsplanung:<br />

Interne<br />

Revision<br />

+ Reaktionen<br />

Hoheitliche<br />

Überwachung<br />

Revisionssystem<br />

Externe<br />

Revision<br />

Zielgerichtete gedankliche Vorwegnahme <strong>der</strong> künftigen Beurteilungsprozesse von<br />

Prüfungsobjekten anhand vorgegebener Normen.<br />

Charakteristika <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

• Zukunftsbezogenheit,<br />

• Rationalität,<br />

• Gestaltungscharakter,<br />

• Prozessphänomen,<br />

• Informationeller Charakter.<br />

4

Prüfungstheorie<br />

122. Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

Einschränkung <strong>der</strong> Prüfungsplanung durch endogene und exogene Restriktionen:<br />

• Endogene Restriktionen:<br />

- Langfristige Planung umfasst die kurzfristige Planung;<br />

- Einengung <strong>der</strong> Dispositionsfreiheit nachgeordneter Instanzen durch Vorgaben<br />

übergeordneter Instanzen;<br />

- Zeitliche Vorgaben und Vorentscheidungen im Personalbereich begrenzen den<br />

Dispositionsspielraum im Sachbereich;<br />

- Sachliche und personelle Vorentscheidungen reduzieren die Freiheitsgrade <strong>der</strong><br />

Planung in zeitlicher Hinsicht;<br />

- Sachliche und zeitliche Vorentscheidungen limitieren Planungsmöglichkeiten in<br />

personeller Hinsicht.<br />

• Exogene Restriktionen:<br />

- Gesetzliche Vorschriften des dHGB bzw. UGB (§§ 316 – 324a dHGB bzw. §§<br />

268 - 276 UGB), die WPO sowie vertragliche Regelungen zwischen Prüfer und<br />

geprüftem Unternehmen;<br />

- Außergesetzliche Vorschriften <strong>der</strong> IDW Prüfungsstandards;<br />

- Sachliche Beschränkungen resultieren aus den Berufsgrundsätzen <strong>der</strong><br />

Unabhängigkeit und Unbefangenheit (§ 43 WPO);<br />

- Personelle Beschränkungen folgen aus dem Grundsatz <strong>der</strong> Eigenverantwortlichkeit;<br />

- Zeitliche Beschränkungen ergeben sich aus den gesetzlichen und vertraglichen<br />

Regelungen zwischen Prüfer und geprüftem Unternehmen.<br />

5

123. Ziele <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

Prüfungsplanung<br />

Rationale Prüfungsplanung hat sich an den Zielen <strong>der</strong> Prüfung zu orientieren.<br />

⇒ Notwendigkeit einer operationalen Zielvorschrift, d. h.<br />

• die Alternativen sind hinsichtlich Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug eindeutig<br />

festgelegt,<br />

• Kompatibilität <strong>der</strong> Einzelziele (i. S. einer lexikographischen Präferenzordnung o<strong>der</strong><br />

durch Substitutionsbeziehungen).<br />

Entwicklung einer operationalen Zielvorschrift<br />

• Prämissen:<br />

- Erwerbswirtschaftlich orientiertes Prüfungsunternehmen,<br />

- Oberziel: Langfristige Erzielung von maximalen Unternehmensgewinnen,<br />

- Sachlicher Bezug: Eine einzelne handelsrechtliche Pflichtprüfung.<br />

• Zielbildung ist abhängig von den verschiedenen Prüfungsadressaten<br />

• Kontroverse Diskussion um die Zielvorschrift im Schrifttum:<br />

SCHMALENBACH:<br />

"Die Wirtschaftsprüfung darf kein Geschäft sein, son<strong>der</strong>n sie (im Orig.: es) muß ein<br />

Amt im besten Sinne des Wortes werden."<br />

versus<br />

LOITLSBERGER:<br />

"Die Prüfung wird nicht um ihrer selbst willen durchgeführt; sie ist eine wirtschaftliche<br />

Veranstaltung und hat nur dann Sinn, wenn <strong>der</strong> durch sie gestiftete (in Geldeinheiten<br />

bewertete) Nutzen die Kosten ihrer Durchführung übersteigt."<br />

IDW for<strong>der</strong>t im IDW PS 240, Wirtschaftlichkeit und Termingerechtigkeit <strong>der</strong> Prüfung<br />

zu erreichen.<br />

6

Wirtschaftlichkeitsprinzip:<br />

Prüfungstheorie<br />

a) Wähle bei gegebenem Mitteleinsatz diejenige Handlungsalternative, welche zum<br />

höchsten Ergebnis führt (Maximierungspostulat) bzw.<br />

b) Wähle bei Vorgabe eines bestimmten zu erreichenden Ergebnisses diejenige<br />

Handlungsalternative, die den geringsten Mitteleinsatz erfor<strong>der</strong>t (Minimierungspostulat)!<br />

c) Generelles Extremierungspostulat: Wähle das optimale Verhältnis o<strong>der</strong> die größte<br />

Differenz zwischen bewertetem Ertrag und Aufwand, wenn we<strong>der</strong> Aufwand noch<br />

Ertrag von vornherein vorgegeben sind!<br />

⇒ Problem: Definition des Wirtschaftlichkeitsprinzips vernachlässigt, dass das<br />

Ergebnis bzw. <strong>der</strong> Mitteleinsatz des Handelns ex ante i. d. R. unsicher<br />

ist.<br />

Erweiterung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Risikokomponente:<br />

Wähle jene Handlungsalternative, die unter Einhaltung einer bestimmten Risikogrenze:<br />

a) ein vorgegebenes Ergebnis mit dem vermutlich geringsten Mitteleinsatz bzw.<br />

b) bei vorgegebenem Mitteleinsatz das vermutlich höchste Ergebnis verspricht bzw.<br />

c) ein optimales Verhältnis o<strong>der</strong> die größte Differenz zwischen bewertetem Ertrag<br />

und Mitteleinsatz vermuten lässt!<br />

⇒ Risikogrenze wird durch die Prüfungsadressaten (externe Adressaten,<br />

Auftraggeber, Prüfungsorgan) bestimmt.<br />

Eine sorgfältige Planung <strong>der</strong> Abschlussprüfung trägt dazu bei sicherzustellen, dass:<br />

• alle Bereiche des Prüfungsgegenstands eine angemessene Berücksichtigung finden,<br />

• mögliche Problemfel<strong>der</strong> erkannt werden,<br />

• <strong>der</strong> Prüfungsauftrag zeitgerecht bearbeitet werden kann,<br />

• <strong>der</strong> Mitarbeitereinsatz und die ggf. notwendige Zusammenarbeit mit an<strong>der</strong>en Prüfern<br />

o<strong>der</strong> Sachverständigen koordiniert und<br />

• <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> AP beachtet wird.<br />

Neben <strong>der</strong> Planung zur Durchführung <strong>der</strong> Abschlussprüfung wird durch eine sachgerechte<br />

Gesamtplanung aller Aufträge einer WP-Praxis die Voraussetzung da<strong>für</strong> geschaffen, dass<br />

übernommene und erwartete Aufträge unter Beachtung <strong>der</strong> Berufsgrundsätze<br />

ordnungsgemäß durchgeführt und zeitgerecht abgeschlossen werden können (vgl. IDW PS<br />

240).<br />

7

Prüfungsplanung<br />

123.1 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht externer Adressaten<br />

Ergebnis <strong>der</strong> Abschlussprüfung ist <strong>der</strong> vom externen Adressaten in Geldeinheiten veranschlagte<br />

Wert <strong>der</strong> Prüfung, vor allem <strong>der</strong> Wert des Testats.<br />

Um dieses Ergebnis zu erzielen, verzichtet er auf einen Teil seines ausschüttungsfähigen<br />

Jahreserfolges, denn das Prüfungshonorar wird zum Aufwand <strong>der</strong> geprüften Gesellschaft.<br />

123.2 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht des zu prüfenden Unternehmens<br />

Ergebnis <strong>der</strong> Abschlussprüfung ist <strong>der</strong> vom zu prüfenden Unternehmen in Geldeinheiten<br />

veranschlagte Wert <strong>der</strong> Prüfungsurteile.<br />

Prüfungsurteile:<br />

- Testat,<br />

- Prüfungsbericht,<br />

- Informationen aus Prüfergesprächen,<br />

- Management Letter.<br />

Für die Prüfungsurteile entstehen dem zu prüfenden Unternehmen Kosten in Höhe des<br />

Prüferhonorars und Kosten <strong>für</strong> die Beschaffung und Bereitstellung <strong>der</strong> <strong>für</strong> die<br />

Abschlussprüfung notwendigen Informationen.<br />

123.3 Ziele aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Prüfungsorgane<br />

Das Prüfungsorgan lehnt einen Prüfungsauftrag ab, wenn die Wahrscheinlichkeit zu groß<br />

ist,<br />

- dass <strong>der</strong> Kostenbetrag <strong>für</strong> die Prüfungsdurchführung über den geplanten (Höchst-)<br />

Betrag (Prüfungshonorar) steigt o<strong>der</strong><br />

- dass das Honorar unter den geplanten (Mindest-) Betrag (Prüfungshonorar) fällt.<br />

8

Prüfungstheorie<br />

In welchem Rahmen beeinflussen die an<strong>der</strong>en beiden Interessentengruppen die<br />

Ausprägung des Wirtschaftlichkeitsprinzips des Prüfungsorgans?<br />

Jede <strong>der</strong> drei Interessentengruppen kann grundsätzlich ihr eigenes gewünschtes<br />

Ergebnis und ihren eigenen Mitteleinsatz unter Beachtung des gesetzlich festgelegten<br />

Rahmens selbst bestimmen.<br />

- Auftragsvergabepflicht <strong>für</strong> den Auftraggeber (§ 316 Abs. 1 dHGB bzw.<br />

§ 268 Abs. 1 UGB),<br />

- Qualität <strong>der</strong> Endprodukte <strong>der</strong> Prüfung (Urteile) ist in § 317 Abs. 1 dHGB<br />

bzw. § 269 Abs. 1 UGB nur unzureichend fixiert,<br />

- außenstehende Gesellschafter können ihre Wünsche und Ansprüche nicht in<br />

die Auftragsverhandlungen einbringen,<br />

- keine endgültige Preisfestlegung <strong>für</strong> die Leistung vor Fertigstellung des<br />

Endprodukts.<br />

• Außenstehende Gesellschafter können nur sehr begrenzt Einfluss auf ihr<br />

gewünschtes "Ergebnis" und ihren "Mitteleinsatz" bei <strong>der</strong> Abschlussprüfung<br />

nehmen.<br />

• Einflussmöglichkeiten <strong>der</strong> Auftraggeber nur in sehr begrenztem Rahmen des<br />

§ 318 dHGB bzw. § 270 UGB möglich (aber Marktmacht!).<br />

• Prüfer hat wegen <strong>der</strong> Agency-Problematik den größten Spielraum, seine<br />

Vorstellung von <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> Prüfung durchzusetzen; aber:<br />

- Mitteleinsatz wird durch:<br />

-- gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsumfang,<br />

-- berufsrechtlichen bzw. berufsethischen Verhaltenskodex<br />

begrenzt.<br />

- Ergebnis (Honorar) wird durch:<br />

-- Treuepflicht gegenüber Auftraggeber,<br />

-- Vorvereinbarung des Zeitbudgets und des Zeithonorarsatzes<br />

(unter Kautelen) begrenzt.<br />

9

Prüfungsplanung<br />

Grundsätzliches Verbot von Pauschalhonoraren durch Schreiben <strong>der</strong> WPK<br />

Begründung:<br />

Gefahr eines nicht hinreichend sicheren und genauen Urteils, wenn <strong>der</strong> tatsächliche<br />

Zeitbedarf größer ist als das vereinbarte Zeitbudget.<br />

Gegenargument:<br />

Für diesen Fall muss sich <strong>der</strong> Abschlussprüfer in den Prüfungsverträgen durch Kautelen<br />

absichern.<br />

Zusätzliche vertragliche Vereinbarung ist dahingehend möglich, dass<br />

• bei Planungsfehlern und Ineffizienzen <strong>der</strong> Prüfungsunternehmung eine Ausweitung<br />

<strong>der</strong> Prüfung zu ihren eigenen Lasten geht,<br />

• bei unerwarteten Schwierigkeiten, die die zu prüfende Unternehmung zu verantworten<br />

hat, eine zeitliche Ausweitung <strong>der</strong> Prüfung zu Lasten <strong>der</strong> zu prüfenden<br />

Unternehmung geht.<br />

Ergebnis:<br />

• ”Feste” Honorarvereinbarungen vor Auftragsvergabe sind nur akzeptabel, sofern<br />

eine zeitliche Ausdehnung <strong>der</strong> Prüfung, welche in den Verantwortungsbereich <strong>der</strong><br />

zu prüfenden Unternehmung fällt, auch zu <strong>der</strong>en Lasten geht.<br />

• Außerdem muss <strong>der</strong> Prüfer sein geplantes Zeitbudget zu seinen Lasten ausdehnen,<br />

wenn Vertrauenswürdigkeit des Urteils bei Einhaltung des Zeitbudgets nicht<br />

erreicht werden kann und die Gründe nicht beim zu prüfenden Unternehmen<br />

liegen, z. B. mangelnde Prüfungsplanung o<strong>der</strong> fehlerhafte Prüfungsausführung. In<br />

diesem Fall muss länger geprüft werden, ohne dass <strong>der</strong> Prüfer <strong>für</strong> die<br />

Budgetüberschreitung mehr Zeithonorar erhält.<br />

- Gründe <strong>für</strong> die Ausdehnung des Zeitbudgets zu Lasten <strong>der</strong> zu prüfenden<br />

Gesellschaft:<br />

-- Mangelnde Qualität des IKS,<br />

-- Fehlende Prüfungsbereitschaft des zu prüfenden Unternehmens,<br />

-- Erhebliche Fehler im Rechnungswesen.<br />

- Gründe <strong>für</strong> die Ausdehnung des Zeitbudgets zu Lasten des Prüfungsunternehmens:<br />

-- Mangelnde Effizienz <strong>der</strong> Prüfenden,<br />

-- Mangelnde Prüfungsplanung.<br />

• Bei Vereinbarung von Zeitbudget und Zeithonorarsatz ist eine Absicherung<br />

des Prüfers im Prüfungsvertrag durch Kautelen erfor<strong>der</strong>lich.<br />

Das Honorar setzt sich aus einer Wertgebühr und einer Zeitgebühr zusammen:<br />

10

Prüfungstheorie<br />

• Wertgebühr richtet sich nach <strong>der</strong> Bilanzsumme des zu prüfenden Unternehmens.<br />

Sie ist nicht beeinflussbar bzw. sollte es nicht sein. In <strong>der</strong> Praxis wird zunehmend<br />

auf eine Wertgebühr verzichtet.<br />

• Zeitgebühr richtet sich nach <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> eingesetzten Prüfer, <strong>der</strong> Prüfungszeit je<br />

Prüfer, <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong> Prüfer und <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> jeweiligen Gebührensätze.<br />

Zwei Ansatzpunkte <strong>für</strong> Erlössteigerungen:<br />

1. Steigerung <strong>der</strong> Gebührensätze<br />

• Kaum möglich, da Gebührensätze durch frühere Verlautbarungen des<br />

IDW sowie Fortschreibung von Indexzuschlägen weitgehend standardisiert<br />

sind und da ein erheblicher Wettbewerb unter den Wirtschaftsprüfern<br />

bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften besteht.<br />

2. Ausdehnung <strong>der</strong> Prüfungsdauer<br />

• zum Zwecke <strong>der</strong> Honorarmaximierung Verstoß gegen die Berufsgrundsätze<br />

<strong>der</strong> Wirtschaftsprüfer (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 WPO)<br />

⇒ STOVFE (Sorgfalt, Treue, Objektivität, Verschwiegenheit, Freiberuflichkeit,<br />

Eigenverantwortlichkeit)<br />

und:<br />

langfristige Folge ist <strong>der</strong> Verlust des Prüfungsauftrages.<br />

11

Prüfungsplanung<br />

Entwicklung einer zweigeteilten, sequentiellen Zielvorschrift <strong>für</strong> den Prüfer<br />

(1) zur Akquisition (Erlangung) <strong>der</strong> Aufträge und<br />

(2) zur Erledigung <strong>der</strong> Aufträge.<br />

Zu (1): Eine Zielvorschrift zur Akquisition von Prüfungsaufträgen<br />

Bedingung:<br />

Gewährleistung einer Mindestqualität des Urteils durch den Prüfer!<br />

• Problem:<br />

Normierung <strong>der</strong> Höhe (des Zielausmaßes) des zu for<strong>der</strong>nden Qualitätsstandards<br />

⇒ Festlegung einer allgemeinen Norm <strong>für</strong> den Qualitätsstandard des Urteils:<br />

Jahresabschluss kann vom Prüfer als einwandfrei bezeichnet werden, wenn jede<br />

Prüfung eines Prüfungsfeldes den GoA genügt, die die Urteilsqualität determinieren.<br />

Relevante Einflussfaktoren <strong>für</strong> die Planung des Zeitbudgets:<br />

• Bekanntheitsgrad bzw. Kenntnis des Prüfungsobjekts (Erst- o<strong>der</strong> Folgeauftrag),<br />

• Prüfungsbereitschaft des zu prüfenden Unternehmens,<br />

• Umfang des Rechnungswesens,<br />

• Zahl/Größe <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong>,<br />

• Homogenität des Prüfungsstoffs,<br />

• Qualität des IKS,<br />

• Fehlererwartung,<br />

• Qualifikation, Zuverlässigkeit und Anzahl <strong>der</strong> Mitarbeiter des zu prüfenden<br />

Unternehmens,<br />

12

Prüfungstheorie<br />

• Tätigkeit/Qualität <strong>der</strong> Internen Revision,<br />

• wirtschaftliche Lage des zu prüfenden Unternehmens.<br />

Einige <strong>der</strong> Einflussfaktoren sind bei den Vertragsverhandlungen noch nicht bekannt, daher<br />

sind Annahmen bzw. Bedingungen bzgl. dieser Einflussfaktoren als anzupassende<br />

Prämissen in den Vertrag aufzunehmen.<br />

Überlegungen bei <strong>der</strong> Akquisition<br />

• <strong>für</strong> einen potentiellen Prüfungsauftrag:<br />

Akquisiteur wird versuchen, ein möglichst hohes Honorar <strong>für</strong> den Auftrag zu erhalten,<br />

ihn aber nach Möglichkeit nicht durch zu hohe Honorarfor<strong>der</strong>ungen zu verlieren.<br />

Wichtig: Honorarvereinbarungen unter Kautelen.<br />

• <strong>für</strong> mehrere o<strong>der</strong> alle Prüfungsaufträge:<br />

Ergebnis:<br />

Akquisiteur wird strategischen Überlegungen den Vorrang geben (Marktanteil,<br />

kurz- und langfristige Kapazitätsauslastung, Wettbewerbsposition etc.).<br />

• Im Normalfall wird <strong>der</strong> Auftragsakquisiteur das Maximierungspostulat in Bezug<br />

auf das Zeithonorar <strong>für</strong> jeden Auftrag verfolgen.<br />

• Entgegengesetztes Streben des Auftraggebers und die Wettbewerbs- und Auslastungssituation<br />

des Akquisiteurs begrenzen das Maximierungsstreben.<br />

• Das Ergebnis <strong>der</strong> Auftragsverhandlungen sollte die Vereinbarung eines Zeit- und<br />

Werthonorars unter Einschluss <strong>der</strong> besprochenen Kautelen sein, wobei <strong>der</strong><br />

Auftragsakquisiteur bei <strong>der</strong> Ermittlung seiner gedanklichen Preisuntergrenze<br />

(Honoraruntergrenze) einen erfor<strong>der</strong>lichen Prüfungsumfang unterstellen muss, <strong>der</strong><br />

die GoA berücksichtigt.<br />

13

Prüfungsplanung<br />

Zu (2): Eine Zielvorschrift zur Erledigung von Prüfungsaufträgen<br />

Liegt <strong>der</strong> Auftrag mit unter Kautelen vereinbartem Honorar vor, dann sind folgende<br />

Zielkomponenten <strong>für</strong> die (Detail-)Planung, die Realisation und die Überwachung des<br />

Prüfungsauftrages zu berücksichtigen:<br />

a) die Kosten <strong>der</strong> Prüfungserledigung als Mitteleinsatz des Prüfungsunternehmens<br />

und<br />

b) die Urteilsqualität.<br />

Restriktion:<br />

Urteile des Prüfungsunternehmens müssen <strong>für</strong> Informationsadressaten vertrauenswürdig<br />

sein.<br />

• Wi<strong>der</strong>spruch zwischen Kostenminimierung und möglichst hoher Urteilsqualität,<br />

wenn beide Ziele gleichzeitig verfolgt werden sollen.<br />

• Lösung:<br />

Zielfunktion:<br />

Formulierung des Ziels "Qualität des Urteils" als Nebenbedingung, durch die eine<br />

bestimmte Mindestqualität erreicht werden soll<br />

⇒ kompatibles Zielsystem.<br />

Hierzu notwendig:<br />

Festlegung des zu for<strong>der</strong>nden Qualitätsstandards, d. h.<br />

- Sicherheit und<br />

- Genauigkeit des Urteils sind festzulegen.<br />

Ziel <strong>der</strong> Prüfung ist die Abgabe eines hinreichend vertrauenswürdigen Urteils <strong>für</strong> einen<br />

gegebenen Prüfungsauftrag (bei vor Prüfungsbeginn unter bestimmten Kautelen<br />

vereinbartem Prüfungshonorar) mit minimalen Kosten <strong>für</strong> das Prüfungsunternehmen.<br />

14

Prüfungstheorie<br />

Folgende Abbildung veranschaulicht die Metaebenen <strong>der</strong> Prüfung:<br />

Vom Prüfer gefälltes<br />

Urteil über Zuverlässigkeit<br />

und Genauigkeit<br />

des Jahresabschlusses<br />

und des<br />

Lageberichtes<br />

(uneingeschränkt, eingeschränkt,verweigert)<br />

Jahresabschluß<br />

Bilanz<br />

GuV<br />

Anhang<br />

Lagebericht<br />

Vertrauenswürdigkeit des Prüferurteils:<br />

Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Prüferurteils<br />

Abb. 2: Metaebenen im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Jahresabschlussprüfung</strong><br />

Definitionen:<br />

Tatsächlich vom Ersteller<br />

erreichter Grad<br />

an Zuverlässigkeit<br />

und Genauigkeit <strong>der</strong><br />

Aussage des Jahresabschlusses<br />

und<br />

Lageberichtes<br />

• Genauigkeit ist ein Maß <strong>für</strong> die Exaktheit <strong>der</strong> Wert-, Mengen- und Fehler(anteils)angaben.<br />

Absolute Genauigkeit liegt bei Punktangaben vor. Geringere<br />

Genauigkeit liefern Intervallangaben. Die Genauigkeit nimmt mit zunehmen<strong>der</strong><br />

Intervallbreite ab.<br />

• Sicherheit ist die Wahrscheinlichkeit im Sinne relativer Häufigkeiten:<br />

Sicherheit =<br />

Zahl <strong>der</strong> beobachteten fehlerfreien<br />

Bearbeitungselemente<br />

Zahl <strong>der</strong> insgesamt untersuchten<br />

Bearbeitungselemente<br />

15

Maximaler Qualitätsstandard:<br />

Prüfungsplanung<br />

- 100 % Sicherheit,<br />

- absolute (punktuelle) Genauigkeit.<br />

• Aber § 317 dHGB ⇒ § 322 BV (bzw. § 321 PB) bzw. § 269 UGB ⇒ § 274 BV<br />

(bzw. § 273 PB) verlangen bzw. erfor<strong>der</strong>n:<br />

- verbale Formulierung des Urteils und<br />

- keine Angaben über Sicherheit und Genauigkeit.<br />

• Eine Quantifizierung <strong>der</strong> Sicherheit und Genauigkeit ist nur bei Stichprobenprüfungen<br />

möglich, nicht dagegen bei bewusst gesteuerten Auswahlverfahren.<br />

• Eine 100 %ige Sicherheit und Genauigkeit wäre auch nicht im Interesse <strong>der</strong><br />

beteiligten Gruppen.<br />

• Möglicher Kompromiss:<br />

- 95 % Sicherheit<br />

- 99 % Genauigkeit.<br />

Nebenbedingung "Qualität des Urteils" bedeutet:<br />

Gewinnmaximierung durch Kostenminimierung nur bei Gewährleistung <strong>der</strong> Abgabe<br />

hinreichend sicherer und genauer Urteile.<br />

• § 1 Abs. 2 WPO:<br />

- WP übt einen freien Beruf aus, kein Gewerbe;<br />

- Aufgaben: fachliche Leistung, nicht Erwerb;<br />

• Nebenbedingung unbedingt beachten!<br />

• Auch Gewinnstreben erfor<strong>der</strong>t Urteilsqualität, sonst:<br />

- Schadensersatzansprüche o<strong>der</strong><br />

- Verlust des Prüfungsauftrages.<br />

16

Prüfungstheorie<br />

Zielvorschrift bei mehreren Prüfungsaufträgen:<br />

Durch eine höhere Zahl von Prüfungsaufträgen pro Periode können die erzielbaren<br />

Werthonorare gesteigert werden.<br />

• Interesse des Prüfungsunternehmens:<br />

- Senkung <strong>der</strong> Prüfungszeit bei einzelnen Prüfungen (Rationalisierungspotential<br />

erschließen und ausschöpfen),<br />

- Steigerung <strong>der</strong> Auftragszahl pro Periode.<br />

• Restriktion:<br />

So würden Kosten <strong>für</strong> das geprüfte Unternehmen gesenkt und Wertgebühren<br />

<strong>für</strong> den Prüfer je Jahr gesteigert.<br />

Abgabe hinreichend sicherer und genauer Urteile.<br />

124. Anfor<strong>der</strong>ungen an die Prüfungsplanung<br />

(1) Vollständigkeit im Sinne des dHGB bzw. UGB und im Sinne <strong>der</strong> Statistik<br />

• § 317 dHGB bzw. § 269 UGB. Gegenstand und Umfang <strong>der</strong> Prüfung:<br />

Aussagen über den Prüfungsgegenstand (Buchführung, Jahresabschluss und<br />

Lagebericht).<br />

• § 320 dHGB bzw. § 272 UGB. Vorlagepflicht und Auskunftsrecht:<br />

"Sie (die gesetzlichen Vertreter) haben ihm (dem Prüfer) zu gestatten, die Bücher<br />

und Schriften zu prüfen." (Das sind alle Bücher und Schriften!) Der Prüfer "kann<br />

alle Aufklärungen und Nachweise verlangen."<br />

• Berücksichtigung aller <strong>für</strong> die Urteilsfindung wesentlichen Sachverhalte.<br />

• Verhin<strong>der</strong>ung unsachgemäßer Prüfung von Teilgebieten aufgrund Zeitdrucks.<br />

17

(2) Flexibilität<br />

Prüfungsplanung<br />

• Berücksichtigung <strong>der</strong> im Verlauf des Realisationsprozesses erhaltenen Informationen,<br />

• Möglichkeit <strong>der</strong> Anpassung an Datenän<strong>der</strong>ungen.<br />

⇒ Flexible Strategie!<br />

(3) Wirtschaftlichkeit<br />

• Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Kalkülen:<br />

Ertrag<br />

Aufwand<br />

o<strong>der</strong> Leistung<br />

Kosten<br />

> 1<br />

o<strong>der</strong>: Ertrag - Aufwand > 0<br />

⇒ Problem:<br />

Optimale Bestimmung des Detaillierungsgrades <strong>der</strong> Planung.<br />

18

125. Art und Umfang <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

125.1 Entwicklung einer Prüfungsstrategie<br />

Prüfungstheorie<br />

Die Prüfungsplanung umfasst die Entwicklung einer Prüfungsstrategie und einem darauf<br />

aufbauenden Prüfungsprogramm, in dem Art, Umfang und Zeitpunkt <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

im Einzelnen festgelegt werden.<br />

Die Entwicklung einer angemessenen risikoorientierten Prüfungsstrategie setzt voraus, dass<br />

<strong>der</strong> AP ausreichende Kenntnisse über das zu prüfende Unternehmen erwirbt (vgl. IDW PS<br />

230) und vor allem folgende Aspekte berücksichtigt werden:<br />

• Kenntnisse über das Unternehmen und seine Tätigkeit,<br />

• Verständnis <strong>für</strong> das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem,<br />

• Risiko- und Wesentlichkeitseinschätzungen.<br />

Kenntnisse über Geschäftstätigkeit und wirtschaftl./rechtl. Umfeld des Unternehmens hat <strong>der</strong><br />

AP durch analytische Prüfungshandlungen zu vertiefen. Er gewinnt so ebenfalls Hinweise auf<br />

Beson<strong>der</strong>heiten in zu prüfenden Prüfungsfel<strong>der</strong>n (vgl. IDW PS 312).<br />

125.2 Erstellung eines Prüfungsprogramms<br />

125.21 Überblick<br />

Zur Umsetzung <strong>der</strong> Prüfungsstrategie hat <strong>der</strong> AP ein Prüfungsprogramm zu erstellen, das<br />

einen ordnungsgemäßen Prüfungsablauf in sachlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht<br />

gewährleisten soll.<br />

Sachliche<br />

Planung<br />

Art<br />

Umfang<br />

Reihenfolge<br />

Prüfungsprogrammplanung<br />

Personalplanung Zeitplanung<br />

<strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

Abb. 3: Teilbereiche <strong>der</strong> Prüfungsprogrammplanung<br />

19

Prüfungsplanung<br />

Zwischen den Teilbereichen <strong>der</strong> Prüfungsplanung bestehen enge Interdependenzen.<br />

• Simultane Planung unter gegenseitiger Abstimmung aller Variablen<br />

eigentlich erfor<strong>der</strong>lich.<br />

Aber: Bisher wurde kein <strong>der</strong>artiges (notwendig komplexes) Planungsmodell in <strong>der</strong><br />

Theorie konzipiert.<br />

⇒ Reduzierung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung: Verzicht auf Simultanansatz!<br />

Aber: Planer muss versuchen, erkannte Interdependenzen zu berücksichtigen und die<br />

Planungsbereiche, soweit wie möglich, sukzessiv aufeinan<strong>der</strong> abzustimmen.<br />

125.22 Sachliche Planung<br />

Kernstück <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

In einem Prüfungsprogramm werden folgende Aspekte festgelegt:<br />

(a) Art,<br />

(b) Umfang und<br />

(c) Reihenfolge<br />

<strong>der</strong> vorzunehmenden Prüfungshandlungen.<br />

Zu (a): Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

Die Festlegung <strong>der</strong> Art <strong>der</strong> Prüfungshandlungen geschieht in drei Schritten nach<br />

folgendem Ablauf:<br />

• Bildung von Prüfungsfel<strong>der</strong>n:<br />

Das gesamte Prüfungsobjekt (Prüfstoff) muss in abgegrenzte Teilobjekte strukturiert<br />

werden. Solche Teilobjekte sind Prüfungsfel<strong>der</strong>.<br />

• Bestimmung <strong>der</strong> Prüfungsmethode bzw. -verfahren:<br />

Eine Prüfungsmethode bzw. ein Prüfungsverfahren ist <strong>der</strong> Weg, auf dem Prüfungsinformationen<br />

durch Prüfungshandlungen gewonnen werden.<br />

Prüfungsmethoden bzw. -verfahren sind:<br />

*)<br />

Kriterien Prüfungsmethoden bzw. -verfahren<br />

Unmittelbarkeit <strong>der</strong> Prüfung,<br />

zeitliche und logische Distanz<br />

zum Prüfungsobjekt<br />

Systemprüfung<br />

⇒ indirekte Prüfung<br />

20<br />

Ergebnisprüfung<br />

(= Jahresabschlusszahlenprüfung)<br />

⇒ direkte Prüfung<br />

Richtung <strong>der</strong> Prüfung progressive, retrograde, bidirektionale Prüfung<br />

Umfang <strong>der</strong> Prüfung *)<br />

Vollprüfung Auswahlprüfung<br />

Vgl. dazu aber auch Punkt (b): Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen.

• Bestimmung <strong>der</strong> Prüfungshandlungen:<br />

Prüfungstheorie<br />

− Prüfungshandlungen sind so zu bestimmen, dass eine sichere und genaue, also eine<br />

vertrauenswürdige Beurteilung <strong>der</strong> Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit <strong>der</strong> Rechnungslegung<br />

möglich ist.<br />

− Prüfungshandlungen sind alle im Prüfungsprozess auszuführenden Handlungen, die<br />

dazu geeignet sind, dem Prüfer Informationen über sein Prüfungsobjekt zu liefern.<br />

− Kriterien <strong>für</strong> die Bestimmung <strong>der</strong> Prüfungshandlungen:<br />

− Organisatorische Gegebenheiten,<br />

− Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes,<br />

− Fehlerwahrscheinlichkeit.<br />

− Prüfungshandlungen werden zur Ermittlung und zum anschließenden Vergleich <strong>der</strong><br />

Soll- bzw. Vergleichs- und Istobjekte vorgenommen. Sie können bestehen in:<br />

Zu (b): Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

- Beobachtungen, - Vergleichen,<br />

- Einholen von Auskünften, - Abstimmen,<br />

- Nachvollziehen von Arbeits- - Interpretieren von Gesetzen,<br />

abläufen,<br />

- Urteilselemente formulieren,<br />

- Messen, - Istobjekte auswählen,<br />

- Zählen, - Addieren bzw. Nachrechnen,<br />

- Wiegen,<br />

- Schätzen,<br />

- Dokumentieren.<br />

Der notwendige Umfang <strong>der</strong> Prüfungshandlungen kann bei vorgegebenem Sicherheits-<br />

und Genauigkeitsgrad mittels <strong>der</strong> mathematischen Stichprobentheorie rechnerisch ermittelt<br />

werden, sofern die Bedingungen <strong>für</strong> die Anwendung von Stichprobenverfahren<br />

vorliegen.<br />

Zu (c): Reihenfolge <strong>der</strong> Prüfungshandlungen<br />

Stufengesetz <strong>der</strong> Prüfung (nach Zimmermann):<br />

Prüfungsfel<strong>der</strong> sind so nacheinan<strong>der</strong> bzw. nebeneinan<strong>der</strong> zu prüfen, dass ein Prüfungsfeld,<br />

dessen Bearbeitung die Kenntnis des Ergebnisses <strong>der</strong> Prüfung eines an<strong>der</strong>en Prüfungsfeldes<br />

zur Voraussetzung hat, auch erst dann geprüft wird, wenn diese Voraussetzungen gegeben<br />

sind.<br />

⇒ Berücksichtigung bei <strong>der</strong> Planung.<br />

21

125.23 Personalplanung<br />

Prüfungsplanung<br />

Aufgabe <strong>der</strong> Personalplanung ist es, Prüferteams zu bilden und den Mitglie<strong>der</strong>n des Teams<br />

einzelne Aufgaben o<strong>der</strong> Aufgabengebiete zuzuordnen. Diese Zuordnung muss <strong>der</strong>gestalt<br />

vorgenommen werden, dass das Ziel <strong>der</strong> Prüfung, die Abgabe eines hinreichend sicheren<br />

und genauen Urteils bei minimalen Kosten, realisiert wird.<br />

Folgende Nebenbedingungen sind zu beachten:<br />

(1) Die Qualifikation <strong>der</strong> Prüfer muss dem Schwierigkeitsgrad <strong>der</strong> von ihnen zu<br />

lösenden Aufgaben angepasst sein.<br />

(2) Die Ausbildungsfunktion <strong>der</strong> Prüfung muss gewährleistet bzw. möglich sein.<br />

(3) Die Verfügbarkeit <strong>der</strong> Prüfer muss berücksichtigt werden.<br />

(4) Kontinuität und/o<strong>der</strong> Wechsel in <strong>der</strong> personellen Besetzung sind zu beachten.<br />

(5) Die Kompetenzen <strong>der</strong> einzelnen Mitarbeiter, auch im Hinblick auf<br />

Beaufsichtigung und Kontrollen innerhalb des Prüfungsteams, sind zu<br />

berücksichtigen.<br />

(6) Mögliche Interessenkollisionen müssen vermieden werden.<br />

(7) Gesamtverantwortung <strong>für</strong> Prüfung und Urteil bleibt trotz <strong>der</strong> Aufgabendelegation<br />

an die Mitglie<strong>der</strong> des Prüferteams beim Abschlussprüfer.<br />

Instrumente <strong>der</strong> Personalplanung sind Methoden des Operation Research:<br />

• Flood'sche Zurechnungstechnik<br />

(SEICHT, WPg 1965, S. 90-92; WEIRICH, WPg 1965, S. 93-96),<br />

• Vogel'sche Approximationsmethode<br />

(KRUG/KRANE, WPg 1968, S. 621-627),<br />

• Binäre Optimierung<br />

(BOLENZ/FRANK, ZfbF 1977, S. 427-447).<br />

Problem:<br />

• Teilweise mangelnde Realitätsnähe <strong>der</strong> Prämissen,<br />

• Quantifizierung <strong>der</strong> Einflussfaktoren.<br />

22

125.24 Zeitplanung<br />

Aufgaben und Teilaspekte:<br />

Prüfungstheorie<br />

• Zeitliche Abstimmung <strong>der</strong> durch den Prüfungsplaner während einer mehr o<strong>der</strong><br />

weniger langen Planungsperiode abzuwickelnden Aufträge;<br />

• Bestimmung <strong>der</strong> Zeiträume (Anfangs- und Endzeitpunkte), in denen die Mitarbeiter<br />

o<strong>der</strong> die einzelnen Teams <strong>für</strong> die Erledigung <strong>der</strong> Einzelaufträge zur Verfügung<br />

stehen sollen;<br />

• Bestimmung <strong>der</strong> Zeiträume (Anfangs- und Endzeitpunkte), in denen die Bearbeitung<br />

von einzelnen Prüfungsfel<strong>der</strong>n bzw. Prüfungsfel<strong>der</strong>gruppen im<br />

Rahmen <strong>der</strong> einzelnen Aufträge vorgenommen werden soll;<br />

• Berücksichtigung <strong>der</strong> Möglichkeit von Zwischenprüfungen (Vorprüfungen);<br />

• Berücksichtigung <strong>der</strong> Bildung von Prüfungsschwerpunkten bei mehrjähriger<br />

Prüfungsplanung;<br />

• Ergebnis <strong>der</strong> Zeitplanung muss eine fristgerechte Abgabe des Prüfungsurteils<br />

ermöglichen.<br />

Zweck <strong>der</strong> Zeitplanung:<br />

• Einhalten <strong>der</strong> Maximalprüfzeiten je Prüffeld;<br />

• Erkennen und Vermeiden von zeitlichen Unverträglichkeiten und damit<br />

• Einhalten des Abgabetermins <strong>für</strong> Prüfungsbericht und BV.<br />

• Netzplantechnik ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur Lösung <strong>der</strong> Probleme<br />

<strong>der</strong> Zeitplanung.<br />

23

13. Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

131. Zielbildung<br />

Erster Schritt <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

Prüfungsplanung<br />

Zielbildung ist Ausgangspunkt des betrieblichen Entscheidungsprozesses.<br />

• Phasen <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

- orientieren sich an sachlogischen Merkmalen eines Planungs- und Entscheidungsprozesses;<br />

- orientieren sich nicht an <strong>der</strong> zeitlichen Abfolge, bedingt durch parallel verlaufende<br />

Prozesse und Rückkopplungen.<br />

24

Informationssuche<br />

Beschaffung von Informationen<br />

über:<br />

- die Art <strong>der</strong> Prüfung<br />

- die zu prüfende Unternehmung<br />

- die Prüfungsunternehmung<br />

- alle wesentlichen Einflußfaktoren<br />

auf die genannten<br />

Punkte<br />

Soll<br />

Planvorgabe<br />

(Anweisungen zur Durchsetzung<br />

des angestrebten<br />

Plans)<br />

- Prüfungsart<br />

- Prüfungsfel<strong>der</strong><br />

- Prüfungsrichtung<br />

- Prüfungsumfang<br />

- Systemprüfung<br />

- JA-Zahlenprüfung<br />

- Reihenfolge<br />

- Zeitbedarf<br />

- Erwartete Kosten<br />

- Prüferzuordnung<br />

- Flexibilität<br />

Prüfungstheorie<br />

Aufstellen von Arbeitshypothesen<br />

über wirtschaftliche Prüfungen:<br />

Beschaffung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Daten<br />

Hypothesentest<br />

Eventualplanung<br />

Zielbildung<br />

Aufstellen eines operationalen<br />

Zielsystems:<br />

Abgabe eines hinreichend sicheren<br />

und genauen Urteils <strong>für</strong> einen gegebenen<br />

Prüfungsauftrag (bei vor Prüfungsbeginn<br />

unter Kautelen vereinbartem<br />

Honorar) mit minimalen<br />

Kosten <strong>für</strong> die Prüfungsunternehmung<br />

Auftreten von Störgrößen<br />

Aufstellen konkreter Alternativpläne <strong>für</strong> eine<br />

wirtschaftliche Prüfung<br />

Entscheidung <strong>für</strong> einen bestimmten Plan<br />

- Entscheidung <strong>für</strong> einen Plan<br />

- Entwicklung von Sollwerten bzw. -angaben<br />

Soll<br />

Realisation<br />

- Durchführung des Prüfungsprozesses<br />

- Dokumentation von Teilergebnissen<br />

und Zeitbedarfe<br />

Verbessern<br />

<strong>der</strong> Arbeitshypothesen<br />

Ergebnisse <strong>der</strong> verfahrens- und ergebnisorientierten Überwachung<br />

Abb. 4: Das Phasenschema <strong>der</strong> Prüfungsplanung<br />

25<br />

Ist<br />

Überwachung <strong>der</strong><br />

Prüfungsplanung<br />

und - realisation<br />

- Soll-Ist-Vergleich<br />

- Quality Control<br />

- Peer Review<br />

Ergebnisse <strong>der</strong> Dispositionsüberwachung

132. Informationssuche<br />

Zweiter Schritt <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

Beschaffung von Informationen<br />

• WITTMANN:<br />

Prüfungsplanung<br />

Information = zweckorientiertes Wissen<br />

• Verkürzung <strong>der</strong> "Informationssuche"<br />

• daher Exkurs: Informationstheorie<br />

Problem: Vermittlung von Fakten und Meinungen nur möglich,<br />

wenn Sen<strong>der</strong> und Empfänger (weitgehend) dasselbe Sprachrepertoire<br />

(Zeichenvorrat und Grammatik) kennen und verwenden.<br />

In <strong>der</strong> Informationstheorie unterscheidet man zur Analyse von Kommunikationsbeziehungen<br />

drei Ebenen. Diese Ebenen lassen sich durch folgendes Bild veranschaulichen:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Ebene Mittel Ergebnis<br />

Pragmatische<br />

(obere) Ebene<br />

Semantische<br />

(m ittlere) Ebene<br />

Syntaktische<br />

(untere) Ebene<br />

Zweckorientierung<br />

Bedeutung<br />

Abb. 5: Signal-Nachricht-Information (Semiotik)<br />

Informationen<br />

Nachrichten<br />

M aterie Signale<br />

26

Prüfungstheorie<br />

Ebene Beispiel<br />

Syntaktik -<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Semantik -<br />

Ziffern und Buchstaben und<br />

Kombinationen daraus<br />

Kombinationsregeln<br />

Glie<strong>der</strong>ungsschemata <strong>für</strong> Bilanz und GuV<br />

Kontenform/Staffelform<br />

Prinzip <strong>der</strong> Doppik<br />

Bedeutung/Aussagekraft von Art und Höhe bestimmter<br />

Bilanzpositionen <strong>für</strong> den tatsächlichen Erfolg<br />

des Unternehmens<br />

Pragmatik - Nutzen <strong>der</strong> Jahresabschlussinformationen <strong>für</strong> Kauf-<br />

und Verkaufentscheidung von Unternehmensanteilen<br />

Vermittlung von Fakten und Meinungen ist nur möglich, sofern Sen<strong>der</strong> und Empfänger<br />

(weitgehend) dasselbe Sprachrepertoire kennen und verwenden:<br />

Sen<strong>der</strong><br />

Zeichenvorrat<br />

des Sen<strong>der</strong>s<br />

Signale<br />

(Nachrichten, Informationen)<br />

Gemeinsamer<br />

Zeichenvorrat<br />

Empfänger<br />

Zeichenvorrat<br />

des Empfängers<br />

Abb. 6: Prinzip <strong>der</strong> Übertragung von Nachrichten über Fakten und Meinungen<br />

27

Prüfungsplanung<br />

Informationsmittel Sen<strong>der</strong> Empfänger<br />

Jahresabschluss Unternehmensleitung − Eigentümer<br />

− Gläubiger<br />

− Arbeitnehmer<br />

− Kunden<br />

− Lieferanten<br />

− Fiskus<br />

Bestätigungsvermerk Prüfer siehe bei Jahresabschluss<br />

Prüfungsbericht Prüfer − Aufsichtsrat<br />

− Unternehmensleitung<br />

− Fiskus<br />

− Evt. Kreditgeber<br />

Beschaffung von Informationen im Rahmen <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

• Planer benötigt Informationen über die Art <strong>der</strong> Prüfung:<br />

- zu prüfendes Unternehmen,<br />

- Prüfungsunternehmen,<br />

- alle wesentlichen Einflussgrößen.<br />

• Die Informationsbeschaffung geschieht laufend (während des gesamten Prüfungsprozesses).<br />

• Beginn: Vor Entscheidung über Annahme o<strong>der</strong> Ablehnung eines<br />

Prüfungsauftrags.<br />

• Vor Auftragsannahme muss sich <strong>der</strong> Prüfer über<br />

- Umfang <strong>der</strong> Prüfung,<br />

- Schwierigkeitsgrad/Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Prüfung,<br />

- vorhandene (potentiell verfügbare) Ressourcen informieren.<br />

• Je höher <strong>der</strong> Auftragsbestand ist, desto genauer müssen die Informationen sein, da<br />

<strong>der</strong> Spielraum bei unerwarteten Mehrbelastungen gering ist.<br />

28

Prüfungstheorie<br />

• Bei <strong>der</strong> Informationsbeschaffung ist zu unterscheiden zwischen:<br />

- Art und Umfang <strong>der</strong> notwendigen Informationen,<br />

- Quellen und Wegen <strong>der</strong> Informationsbeschaffung.<br />

• Informationen <strong>für</strong> den groben Überblick:<br />

- Größe des Unternehmens (Umsatz, Bilanzsumme, Zahl <strong>der</strong> Beschäftigten),<br />

- Zahl und Größe von Zweignie<strong>der</strong>lassungen,<br />

- Branchenzugehörigkeit,<br />

- Verflechtungen mit an<strong>der</strong>en Unternehmen,<br />

- Produktions- und Absatzprogramm,<br />

- Marktstellung,<br />

- wirtschaftliche Lage des Unternehmens / bilanzielles Standing.<br />

• Quellen <strong>für</strong> diese Informationen können sein:<br />

- in <strong>der</strong> WP-Praxis vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Unternehmen<br />

und <strong>der</strong> Branche,<br />

- Gespräche mit Personen innerhalb des Unternehmens<br />

- Berichte <strong>der</strong> Internen Revision des Unternehmens,<br />

- Presseberichte,<br />

- Hauptversammlungsprotokolle,<br />

- Geschäftsberichte,<br />

- Nachschlagewerke,<br />

- Handelsregisterauszüge,<br />

- Grundbuchauszüge,<br />

- Bilanz Rating des Vorjahres bzw. <strong>der</strong> Vorjahre o<strong>der</strong> des vom zu prüfenden Unternehmen<br />

vorgelegten vorläufigen und zu prüfenden Jahresabschlusses.<br />

⇒ vgl. auch IDW PS 230 „Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche<br />

und rechtliche Umfeld des zu prüfenden Unternehmens im Rahmen<br />

<strong>der</strong> Abschlußprüfung“<br />

29

Prüfungsplanung<br />

• Wichtige Informationen <strong>für</strong> die erste Strukturierung des Prüfungsplanes:<br />

- Zahl <strong>der</strong> Kunden und Lieferanten,<br />

- Auslandsaktivitäten,<br />

- Art <strong>der</strong> Datenerfassung und -verarbeitung,<br />

- Aufbau- und Ablauforganisation, vor allem des Rechnungswesens und des IÜS<br />

(= Internes Kontrollsystem IKS + Interne Revision IR),<br />

- Zahl <strong>der</strong> Konten und Buchungen (Kontenplan).<br />

• Quellen <strong>für</strong> diese Informationen:<br />

- Auskünfte <strong>der</strong> Unternehmensleitung des zu prüfenden Unternehmens bzw. <strong>der</strong><br />

von ihr benannten Personen,<br />

- Auskünfte und Berichte <strong>der</strong> Innenrevision,<br />

- Betriebsbesichtigungen,<br />

- Vorprüfungen,<br />

- Organisationspläne, Arbeitsablaufpläne, Stellenbeschreibungen,<br />

- Verträge, Satzung(en), Gesellschaftsvertrag.<br />

• Zusätzliche Informationsquellen bei Wie<strong>der</strong>holungsprüfungen:<br />

- Prüfungsberichte <strong>der</strong> Vorjahre,<br />

- Arbeitspapiere aus früheren Prüfungen,<br />

- Dauerakte,<br />

- interne Unterlagen des Prüfungsunternehmens.<br />

133. Eventualplanung<br />

Aufgabe des Eventualplanungsprozesses:<br />

Bestimmung <strong>der</strong><br />

- alternativen Ausführungsmöglichkeiten <strong>für</strong> bestimmte Aufgaben,<br />

- Kosten <strong>für</strong> diese Möglichkeiten.<br />

Um alternative Handlungsmöglichkeiten aufstellen zu können, benötigt <strong>der</strong> Planer ein<br />

Modell <strong>der</strong> Prüfungsrealität, das Zusammenhänge möglichst realistisch abbildet.<br />

30

• Vorgehen in zwei Schritten:<br />

Prüfungstheorie<br />

a) Bildung von Arbeitshypothesen,<br />

b) Aufstellen konkreter Alternativpläne.<br />

Zu a) Bildung von Arbeitshypothesen<br />

Hypothesen sind versuchsweise Behauptungen über die wirtschaftliche Wirklichkeit<br />

in "Wenn ..., dann ..." - Form.<br />

• Ein Modell besteht aus:<br />

- allgemeinen,<br />

- abstrahierenden,<br />

- wi<strong>der</strong>spruchsfreien Aussagen über die Struktur <strong>der</strong> Realität.<br />

• Elemente eines Modells (Arbeitshypothesen):<br />

(1) Verhaltensrelationen,<br />

z. B. Preis-Absatz-Funktionen<br />

Wenn IKS-/IÜS-Prüfung ergibt: Starkes IKS !<br />

⇒ wenige Fehler bei JA-Zahlen-Prüfung zu erwarten<br />

(2) Technologische Relationen,<br />

z. B. Produktionsfunktionen; auch bei <strong>der</strong> Prüfung (als Produktionsprozess)<br />

(3) Institutionelle Relationen,<br />

z. B. Ursache-Wirkungs-Beziehung durch die Rechts- und Wirtschaftsordnung<br />

und durch Verträge<br />

(4) Definitorische Relationen,<br />

d. h. Identitäten, die keine Aussagen über die Struktur von Modellen enthalten<br />

• Verhaltens- und technologische Relationen bezeichnen wir als Hypothesen.<br />

31

• Aufgabe <strong>der</strong> Prüfungstheorie:<br />

Prüfungsplanung<br />

- Entwicklung von Hypothesen über wirtschaftliche Prüfungen,<br />

- Testen <strong>der</strong> Hypothesen,<br />

- Verbessern <strong>der</strong> Hypothesen.<br />

Zu b) Aufstellen konkreter Alternativpläne<br />

• Prozessschritte:<br />

- Bildung eines Modells <strong>der</strong> Prüfungsrealität,<br />

- Aufstellen <strong>der</strong> konkreten Alternativpläne.<br />

• Bisherige Modelle bilden nur Teilbereiche <strong>der</strong> Realität ab (Partialpläne)<br />

⇒ Partialpläne müssen koordiniert werden<br />

• Partialpläne <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

- Zeitpläne,<br />

- Reihenfolgepläne,<br />

- Kostenpläne,<br />

- Zuordnungspläne,<br />

- Programmpläne.<br />

• Aus alternativen Teilplänen müssen alternative Gesamtpläne (Summe <strong>der</strong> Teilpläne)<br />

entwickelt werden.<br />

Methoden zur Koordination von Partialplänen:<br />

• Prinzip <strong>der</strong> Pretialen Lenkung (E. Schmalenbach):<br />

⇒ innerbetriebliche Verrechnungspreise <strong>für</strong> die Zuteilung von Prüfungspersonal<br />

• Prinzip des "management by objectives":<br />

⇒ Zuordnung eines eindeutig abgegrenzten und definierten Aufgabengebiets<br />

32

• Methode <strong>der</strong> Stufenplanung:<br />

Prüfungstheorie<br />

⇒ Sukzessive Planung einzelner Teilbereiche, beginnend mit dem Bereich, in dem<br />

die meisten Restriktionen vorliegen<br />

(Bsp.: Ansatz von BOLENZ/FRANK; ZfbF 1977, S. 427-447)<br />

134. Entscheidung(en) <strong>für</strong> bestimmte Pläne<br />

Entscheidungsphase: Ermittlung <strong>der</strong> optimalen, aufeinan<strong>der</strong> abgestimmten Partialpläne.<br />

• Bei <strong>der</strong> Bestimmung des Gesamtplanes sind neben<br />

- Optimierungskalkülen<br />

auch<br />

- subjektive Bewertungskriterien<br />

zu berücksichtigen.<br />

Grund: Verwendung von Schätzungen, Vereinfachungen und Annahmen<br />

bei <strong>der</strong> Erstellung <strong>der</strong> alternativen Partialpläne.<br />

Die Entscheidung <strong>für</strong> einen bestimmten Plan verursacht das eigentliche unternehmerische<br />

Risiko, da hierdurch Ziele und Verfahren festgelegt und später nur schwer<br />

o<strong>der</strong> gar nicht abstoppbare Kostenströme in Gang gesetzt werden.<br />

⇒ Kapazitäts- und Personalplanung können beson<strong>der</strong>e Risiken enthalten.<br />

In <strong>der</strong> Theorie wird häufig von den individuellen Zielen und Bedürfnissen/Wünschen<br />

sowie den Kapazitätsgrenzen <strong>der</strong> Informationsverarbeitung des Entscheidungsträgers<br />

abstrahiert.<br />

• Prämisse: Ein Entschei<strong>der</strong> hat alle notwendigen Informationen und entscheidet<br />

ausschließlich anhand betrieblicher Zielsetzungen.<br />

33

Prüfungsplanung<br />

• An <strong>der</strong> Planung sind indes zumindest in größeren Prüfungsunternehmen mehrere<br />

Personen<br />

- unterschiedlicher Stellung,<br />

- mit verschiedenen Aufgabengebieten,<br />

- mit voneinan<strong>der</strong> abweichenden Informationen und Interessen sowie<br />

- mit Entscheidungskompetenz <strong>für</strong> unterschiedliche Sachverhalte<br />

beteiligt.<br />

• An <strong>der</strong> Entscheidung über einen bestimmten Sachverhalt können mehrere Personen<br />

beteiligt sein.<br />

• Eine Gruppenentscheidung wird an<strong>der</strong>s ausfallen als eine Einzelentscheidung.<br />

Gründe:<br />

Entscheidungsträger haben<br />

(1) unterschiedliche Informationsaufnahme- und Informationsverarbeitungsfähigkeiten,<br />

(2) unterschiedlichen Informationsstand,<br />

(3) neben den vorgegebenen Unternehmenszielen davon abweichende, unterschiedliche<br />

persönliche Ziele.<br />

• Da in Modellen die Realität nicht vollständig und exakt abgebildet werden kann,<br />

arbeiten wir mit folgenden Vereinfachungen:<br />

(1) die wichtigsten Informationen sind vorhanden,<br />

(2) es gibt nur einen Entscheidungsträger ("Prüfungsplaner") und<br />

(3) nur eine betriebliche Zielvorstellung.<br />

34

Prüfungstheorie<br />

• Verfahren zur Berücksichtigung <strong>der</strong> Unsicherheit in <strong>der</strong> Prüfungsplanung:<br />

(1) Reserveplanung,<br />

(2) sukzessive Entscheidungen,<br />

(3) überlappende Planung,<br />

(4) Schubladenplanung,<br />

(5) flexible Planung.<br />

Zu (1): Reserveplanung<br />

Im Prüfungsplan werden Reserven vorgesehen, die bei Eintritt einer unerwarteten<br />

ungünstigen Umweltsituation, z. B. eines schwachen IKS, erlauben,<br />

die entstandenen Planungslücken zu schließen.<br />

Zu (2): Sukzessive Entscheidungen<br />

Ein Plan wird erst dann endgültig festgelegt, wenn die Entscheidung<br />

nicht mehr weiter hinausgezögert werden kann.<br />

Nachteil: Verfahren kann zu verpassten Chancen führen.<br />

Vorteil: Planer kann während des Wartens Informationen erhalten,<br />

die ihm aufgrund <strong>der</strong> vermin<strong>der</strong>ten Unsicherheit bessere Entscheidungen<br />

ermöglichen.<br />

Zu (3): Überlappende Planung<br />

Der Planungshorizont ist zeitlich länger als <strong>der</strong> Zeitraum <strong>der</strong> Revision <strong>der</strong><br />

Pläne. Auf diese Weise überschneiden sich die Planungszeiträume. Die<br />

sich überlappenden Planungszeiträume werden so doppelt o<strong>der</strong> mehrfach<br />

geplant, wobei <strong>der</strong> zweite Plan <strong>für</strong> den gleichen Zeitabschnitt i. d. R. besser<br />

ist als <strong>der</strong> erste, da<br />

a) bessere Informationen vorliegen,<br />

b) Planungsfehler weitgehend reduziert werden.<br />

35

Zu (4): Schubladenplanung<br />

Prüfungsplanung<br />

Für die wichtigsten erwarteten Datensituationen wird ein vollständiger<br />

Plan ausgearbeitet. Bei Eintritt einer bestimmten Situation o<strong>der</strong> nach<br />

dem Auftreten von Indizien <strong>für</strong> eine bestimmte Situation wird <strong>der</strong> zugehörige<br />

Schubladenplan zum Soll <strong>für</strong> die Planperiode.<br />

Vorteil: Schutz gegen mangelnde Prognosegewissheit.<br />

Nachteil: Sehr aufwendiges Verfahren, da<br />

Zu (5): Flexible Planung<br />

- <strong>für</strong> die wichtigsten Datensituationen vollständige<br />

Pläne aufgestellt werden müssen,<br />

- durch die während <strong>der</strong> Prüfung gewonnenen Informationen<br />

eine kontinuierliche Plananpassung erfor<strong>der</strong>lich<br />

ist,<br />

- <strong>für</strong> jeden Entscheidungszeitpunkt alternative Schubladenpläne<br />

entwickelt werden müssen.<br />

Beson<strong>der</strong>s geeignetes Verfahren zur Berücksichtigung <strong>der</strong> Unsicherheit in<br />

<strong>der</strong> Prüfungsplanung.<br />

36

135. Planvorgabe (Sollzahlen)<br />

Prüfungstheorie<br />

Gesamtkostenbudget des kostenminimalen Plans reicht als Sollwertvorgabe nicht aus,<br />

weil die Realisation <strong>der</strong> Gesamtplanung des Prüfungsunternehmens u. U. nicht gewährleistet<br />

ist.<br />

• Mehr o<strong>der</strong> weniger detaillierte Vorgabe <strong>der</strong> einzelnen Sollzahlen, auf denen das<br />

Kostenbudget basiert:<br />

a) Prüfungshandlungen (Art und Umfang),<br />

b) in <strong>der</strong> vorgegebenen Reihenfolge,<br />

c) mit dem erwarteten Zeitbedarf <strong>für</strong> jede Art von Prüfungshandlungen,<br />

d) den erwarteten Kosten und<br />

e) <strong>der</strong> Prüferzuordnung zu den Prüfungsaufgaben.<br />

Detaillierte Planvorgabe erfor<strong>der</strong>t sehr ausführliche Informationen:<br />

• Liegen bei Erstprüfungen meist nicht vor.<br />

• Bei Folgeprüfungen können Erfahrungen verwertet werden.<br />

• Detaillierungsgrad <strong>der</strong> Planvorgaben nimmt mit <strong>der</strong> zeitlichen Distanz vom Planungszeitpunkt<br />

zwangsläufig ab.<br />

• Detaillierungsgrad hängt von <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong> Prüfer ab:<br />

(1) Bei erfahrenem Prüfungsleiter: Verzicht auf starke Detaillierung.<br />

• Detaillierte Planvorgabe verleitet sonst zum Prüfen nach Plan ohne Mitdenken.<br />

(2) Bei neuem Prüfungsassistenten: Ausarbeitung eines detaillierten Plans.<br />

• Detaillierte Planvorgabe gewährleistet systematisches und vollständiges<br />

Prüfen.<br />

• Mögliche Lösung:<br />

- Vorgabe von Eckwerten <strong>der</strong> Planung <strong>für</strong> erfahrene Prüfer,<br />

- Prüfungsleiter kann Vorgaben <strong>für</strong> jüngere Mitarbeiter verfeinern,<br />

37

aber:<br />

Prüfungsplanung<br />

- detaillierte Planvorgabe ist gutes Mittel zur Realisation <strong>der</strong> Termin- und<br />

Kostenplanung;<br />

dennoch:<br />

- Praxis scheut häufig hohen Informations- und Planungsaufwand.<br />

136. Realisation <strong>der</strong> Planung<br />

Darunter kann sowohl Planungsdurchführung als auch Prüfungsdurchführung verstanden<br />

werden.<br />

⇒ hier: - Durchführung des Prüfungsprozesses,<br />

- gehört im engeren Sinne nicht mehr zur Planung;<br />

aber: Ergebnisse <strong>der</strong> Realisation liegen als Grundlage <strong>für</strong> weitere detaillierte Planungsüberlegungen<br />

zugrunde, <strong>der</strong>en Entscheidungen dann wie<strong>der</strong>um in <strong>der</strong><br />

weiteren Realisation umzusetzen sind.<br />

137. Überwachung <strong>der</strong> Prüfungsplanung und -realisation<br />

Festgestellte Abweichungen <strong>der</strong> Istwerte <strong>der</strong> Prüfung von den Sollwerten des Prüfungsplanes<br />

sind zu analysieren und zu berücksichtigen:<br />

• bei <strong>der</strong> Planung <strong>der</strong> laufenden Prüfung und<br />

• bei <strong>der</strong> Prüfungsplanung <strong>der</strong> Folgejahre.<br />

Dies gilt vor allem <strong>für</strong> den Prüfungsumfang, die Prüfungszeit und den Fehleranteil (homograde<br />

Fragestellung).<br />

Soll-Ist-Abweichungen sind in den Arbeitspapieren zu dokumentieren!<br />

38

• Prüfungsumfang:<br />

Prüfungstheorie<br />

Bei zu gering geplantem Umfang muss<br />

- im gleichen Jahr <strong>der</strong> Prüfungsumfang erhöht werden,<br />

- in Folgejahren diese Information berücksichtigt werden.<br />

• Prüfungszeit:<br />

Bei Gefährdung des Endtermins sind sofortige Plankorrekturen erfor<strong>der</strong>lich.<br />

• Fehleranteil(-höhe):<br />

Falsche Hypothesen über Fehleranteil müssen in Folgejahren berücksichtigt werden:<br />

P * Pˆ <<br />

⇒ =><br />

n!<br />

P = Tatsächlicher Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />

P*<br />

= Maximal tolerierbarer Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />

∃P = Geschätzter Fehleranteil in <strong>der</strong> Grundgesamtheit<br />

n = Stichprobenumfang<br />

Ursachen <strong>der</strong> Soll-Ist-Abweichungen:<br />

• Strukturwandel bei Prüfungsunternehmen o<strong>der</strong> zu prüfendem Unternehmen (im<br />

Voraus i. d. R. nicht erkennbar),<br />

• mangelnde Planungsgenauigkeit (Soll I -Soll II -Vergleich),<br />

• mangelnde Prüfungsrealisation (Soll I -Ist-Vergleich),<br />

• erhebliches Absinken des bilanziellen Standings.<br />

39

Prüfungsplanung<br />

138. Interdependenzen <strong>der</strong> Prüfungsplanungsschritte<br />

Abhängigkeiten bestehen zwischen:<br />

• den einzelnen Alternativplänen (Programm-, Personal-, Zeitplan) und<br />

• den einzelnen Prüfungsplanungsschritten.<br />

Wir unterscheiden:<br />

• formale Interdependenzen und<br />

• inhaltliche Interdependenzen.<br />

• Formale Interdependenzen<br />

Prozessschema ist nach sachlogischen Kriterien geglie<strong>der</strong>t. Im zeitlichen Ablauf sind<br />

die Phasen teils parallel, teils nacheinan<strong>der</strong>, teils durch Rückkopplungsschleifen<br />

miteinan<strong>der</strong> verknüpft.<br />

Beispiel:<br />

Informations-, Eventualplanungs- und Entscheidungsprozess<br />

Beispiel <strong>für</strong> rückgekoppelte Abläufe im Phasenschema:<br />

Überwachungsphase<br />

Wird auch nach mehrfacher Rückkopplung keine befriedigende Zielerreichung realisiert,<br />

so müssen die evtl. unrealistischen Zielgrößen überdacht und ggf. umformuliert<br />

werden.<br />

40

• Inhaltliche Interdependenzen<br />

Prüfungstheorie<br />

Zwischen den Programm-, Personal- und Zeitplänen bestehen zeitlich horizontale<br />

und zeitlich vertikale Interdependenzen.<br />

- Zeitlich horizontale Interdependenzen<br />

Abhängigkeiten, die zu einem Zeitpunkt zwischen den abzustimmenden Variablen<br />

bestehen.<br />

Beispiel: Zeitplanung ist abhängig von Prüferzuordnung und umgekehrt.<br />

- Zeitlich vertikale Interdependenzen<br />

Abhängigkeiten, die im Zeitablauf vorhanden sind o<strong>der</strong> entstehen.<br />

Beispiel: Bilanzielles Standing (Rating) beeinflusst Schätzung des inhärenten<br />

Risikos <strong>für</strong> den risikoorientierten Prüfungsansatz.<br />

Aufgabe des Prüfungsplaners:<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> wichtigsten Interdependenzen. Ein geeignetes Verfahren hierzu ist<br />

die flexible Planung.<br />

14 Planungsverfahren<br />

Literaturhinweise:<br />

ADAM, DIETRICH, Planung und Entscheidung: Modelle - Ziele - Methoden, 4., vollst.<br />

überarb. und wesentlich erw. Aufl., Wiesbaden 1996.<br />

BAETGE, JÖRG, MEYER ZU LÖSEBECK, HEINER, ”Starre o<strong>der</strong> flexible Prüfungsplanung?”, in:<br />

Management und Kontrolle, Festgabe <strong>für</strong> Erich Loitlsberger zum 60. Geburtstag, hrsg.<br />

von Gerhard Seicht, Berlin 1981, S. 121 - 171.<br />

41

2 Prüfungstechnik<br />

21 Abgrenzung <strong>der</strong> Prüfungsfel<strong>der</strong><br />

Definitionen:<br />

Prüfungstechnik<br />

• Prüfungsfeld =<br />

nach bestimmten Kriterien abgegrenztes Teilobjekt des gesamten Prüfungsobjekts.<br />

• Prüfungsfel<strong>der</strong>gruppe =<br />

nach sachlogischen Kriterien zusammengefasste Prüfungsfel<strong>der</strong>.<br />

Über Prüfungsfel<strong>der</strong> werden Teilurteile gebildet, die in einem zweiten Schritt zu<br />

einem Gesamturteil aggregiert werden.<br />

• Zielfunktion: Abgabe eines hinreichend sicheren und genauen Urteils <strong>für</strong> einen<br />

gegebenen Prüfungsauftrag (bei vor Prüfungsbeginn unter bestimmten<br />

Annahmen und Bedingungen (Kautelen) vereinbartem<br />

Prüfungshonorar) mit minimalen Kosten <strong>für</strong> die Prüfungsunternehmung.<br />

⇒ Gesamten Prüfungsstoff in Prüfungsfel<strong>der</strong> glie<strong>der</strong>n und zu jedem Prüfungsfeld<br />

Teilurteil abgeben.<br />

Aus <strong>der</strong> Zielvorschrift deduzierte Gründe <strong>für</strong> eine Strukturierung des Prüfungsstoffes:<br />

(1) Zielerreichung erfor<strong>der</strong>t sorgfältige Planung:<br />

• Planung = Gedankliche Vorwegnahme künftigen Geschehens,<br />