Als PDF - BWF - Betreutes Wohnen in Familien

Als PDF - BWF - Betreutes Wohnen in Familien

Als PDF - BWF - Betreutes Wohnen in Familien

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Diplomarbeit an der Fachhochschule Würzburg-Schwe<strong>in</strong>furt<br />

Thema:<br />

Fachbereich Soziale Arbeit<br />

W<strong>in</strong>tersemester 2008/2009<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung<br />

der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Prüfer: Frau Professor Weber<br />

Zweitprüfer: Herr Professor Bartmann<br />

Name: Dorothea Färber<br />

Matrikelnummer: 2704238<br />

Abgabeterm<strong>in</strong>: 24.04.2009

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

1. E<strong>in</strong>leitung ............................................................................................................. 6<br />

2. <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong> Bayern ......................................................... 9<br />

2.1 Geschichtlicher Abriss bezogen auf Deutschland ............................................... 11<br />

Zusammenfassung........................................................................................ 19<br />

Heutiger Stand ............................................................................................. 19<br />

2.2 Rahmenbed<strong>in</strong>gungen........................................................................................... 25<br />

2.2.1 Organisationsformen........................................................................................... 25<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als Kl<strong>in</strong>ikangebot ....................................... 25<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als kommunales Trägerangebot ................. 26<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als selbstständiges Vere<strong>in</strong>sangebot ............ 26<br />

Vier verschiedenen Typen des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> ................. 26<br />

2.2.2 F<strong>in</strong>anzielle und sozialrechtliche Verankerung.................................................... 27<br />

Zuständigkeit................................................................................................ 27<br />

Sozialgesetzbuch.......................................................................................... 27<br />

Praktische Umsetzung.................................................................................. 27<br />

Aufstellung der Kosten im E<strong>in</strong>zelnen.......................................................... 29<br />

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte........................................................ 30<br />

2.2.3 Gesundheits- und sozialpolitische Ziele ............................................................. 30<br />

Regional vor überregional............................................................................ 31<br />

Ambulant vor stationär ................................................................................ 31<br />

Personenzentriert vor <strong>in</strong>stitutionenzentriert ................................................ 32<br />

2.3 Beteiligte Personen ............................................................................................. 33<br />

2.3.1 Psychisch erkrankte Menschen ........................................................................... 33<br />

Heterogene Klientenstruktur........................................................................ 33<br />

Mangel an sozialer Kompetenz.................................................................... 35<br />

Eignungs- bzw. Ausschlusskriterien............................................................ 35<br />

Motive.......................................................................................................... 36<br />

Ziele ............................................................................................................. 36<br />

2.3.2 <strong>Familien</strong> .............................................................................................................. 37<br />

Lebenslage ................................................................................................... 37<br />

Motive.......................................................................................................... 38<br />

Ausschlusskriterium..................................................................................... 39<br />

Veränderungen............................................................................................. 40<br />

Seite 2 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

2.3.3 Betreuungsteam................................................................................................... 40<br />

Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 41<br />

Auswahl und Vermittlung geeigneter Betreuungsfamilien und Bewohner . 41<br />

Beratung und Betreuung der Bewohner und der <strong>Familien</strong> .......................... 42<br />

Zusammenarbeit mit anderen sozialen und mediz<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>richtungen.. 45<br />

2.4 Situation der <strong>Familien</strong>......................................................................................... 47<br />

soziologische Sicht....................................................................................... 47<br />

2.4.1 Verbreitung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>............................................... 47<br />

2.4.2 Wünsche, Ziele, Anforderungen ......................................................................... 50<br />

2.4.3 Leben mit Gast – Leitgedanken: Normalität, Integration, Toleranz und Partizipation.......................................................................................................................<br />

51<br />

3. Zugrunde liegende Konzepte und Theorien.................................................... 54<br />

Betreuungsteams - Arbeitsweise:<br />

Expressed Emotion-Konzept................................................................... 54<br />

Vulnerabilitäts-Streß-Modell .................................................................. 55<br />

Casemanagement..................................................................................... 55<br />

Konzept der Übertragung und Gegenübertragung .................................. 55<br />

Milieutherapeutische Ansätze ................................................................. 56<br />

Empowerment ......................................................................................... 57<br />

Lebensweltorientierung........................................................................... 57<br />

<strong>Familien</strong> ....................................................................................................... 59<br />

Cop<strong>in</strong>gstile .............................................................................................. 59<br />

3.1 Erfolg – Outcome................................................................................................ 60<br />

viele Faktoren s<strong>in</strong>d zu beachten................................................................... 60<br />

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Beh<strong>in</strong>derung<br />

und Gesundheit ............................................................................................ 61<br />

Konzept der Lebensqualität ......................................................................... 61<br />

4. <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien<br />

<strong>in</strong> Bayern: e<strong>in</strong>e empirische Untersuchung ............................... 64<br />

4.1 Fragestellung....................................................................................................... 64<br />

Phänomenologie........................................................................................... 64<br />

Bisherige fachliche Befunde ........................................................................ 65<br />

4.2 Methode .............................................................................................................. 67<br />

4.2.1 Untersuchungsteilnehmer.................................................................................... 69<br />

Seite 3 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

4.2.2 Verfahren ............................................................................................................ 69<br />

4.2.3 Durchführung...................................................................................................... 73<br />

4.2.4 Auswertung ......................................................................................................... 74<br />

4.3 Ergebnisse ........................................................................................................... 75<br />

4.4 Diskussion........................................................................................................... 92<br />

5. Fazit .................................................................................................................... 99<br />

Erklärung des Studenten ............................................................................ 106<br />

Literaturliste............................................................................................... 107<br />

Seite 4 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Nicht <strong>in</strong> Selbstmitleid vers<strong>in</strong>ken<br />

sich hilflos den Folgen der<br />

Vergangenheit ausgeliefert sehen<br />

erkennen<br />

ich forme jetzt die Gegenwart<br />

zur Vergangenheit<br />

me<strong>in</strong>er Zukunft.<br />

Aus Lichtblicke – Heft 30, S. 13<br />

Seite 5 von 111

1. E<strong>in</strong>leitung<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

E<strong>in</strong> kurzer Blick auf die nackten Zahlen zum Thema psychische Erkrankungen: etwa<br />

410.000 Menschen werden <strong>in</strong> Deutschland jährlich wegen psychischer Erkrankungen <strong>in</strong><br />

psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen aufgenommen und/oder brauchen<br />

e<strong>in</strong>e längerfristige Behandlung, Rehabilitation, Begleitung und Unterstützung aufgrund<br />

e<strong>in</strong>er schweren, chronisch verlaufenden psychischen Erkrankung oder Beh<strong>in</strong>derung<br />

(vgl. Psychiatrienetz 2008). Dabei verzeichnen die Krankheiten des Nervensystems <strong>in</strong><br />

den letzten 15 Jahren den höchsten Zuwachs aller Erkrankungen mit fast 92 % (vgl.<br />

Datenreport 2008: Der Sozialbericht für Deutschland) und verursachen damit e<strong>in</strong>e<br />

enorme f<strong>in</strong>anzielle Belastung für den Gesundheits- und Sozialhaushalt. Insgesamt<br />

26,7 Milliarden Euro (3,3 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2002) musste das Gesundheitswesen<br />

im Jahr 2006 für psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen aufwenden,<br />

das entspricht dem höchsten Anstieg bei allen Krankheitsarten <strong>in</strong> diesem Zeitraum.<br />

Sie zählen dabei zu den besonders kosten<strong>in</strong>tensiven Erkrankungen mit e<strong>in</strong>em Anteil an<br />

den Gesamtkosten im Jahr 2006 von 11,3 Prozent. Damit rangieren sie an dritter Stelle<br />

h<strong>in</strong>ter den Kosten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und durch Krankheiten des Verdauungssystems<br />

(vgl. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V. 2009).<br />

Der Anstieg an Krankheiten des Nervensystems und die daraus resultierenden enormen<br />

Kosten für das Gesundheitswesen erfordern Lösungsmöglichkeiten, wie die vielen E<strong>in</strong>zelschicksale<br />

optimal versorgt werden können und das Gleichgewicht des Gesundheitssystems<br />

dabei nicht <strong>in</strong>s Wanken gerät.<br />

Auf den folgenden Seiten soll es um das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> gehen, e<strong>in</strong>er<br />

Form der Rehabilitation für psychisch erkrankte Menschen außerhalb Krankenhäusern<br />

oder Heimen, was nicht nur aus re<strong>in</strong> f<strong>in</strong>anzieller Sicht Vorteile mit sich br<strong>in</strong>gt.<br />

<strong>Familien</strong> nehmen e<strong>in</strong>en psychisch erkrankten Menschen bei sich auf und teilen mit ihm<br />

ihre Wohnung, ihre Freizeit, ihren Alltag. Sie bieten aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit<br />

e<strong>in</strong>e Vielfalt differenzierter Lebensmöglichkeiten. Dadurch kann <strong>in</strong> weiten Teilen den<br />

verschiedenartigen Bedürfnissen der zu vermittelnden Gastbewohner Rechnung getragen<br />

werden.<br />

In unserer derzeitigen Gesellschaft, <strong>in</strong> der nur vorankommt, wer funktioniert, wer gesund<br />

und arbeitsfähig ist, stößt es immer wieder auf Verwunderung, dass <strong>Familien</strong><br />

Seite 6 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

bereit se<strong>in</strong> können, e<strong>in</strong>en psychisch erkrankten Menschen mit all se<strong>in</strong>en Schwierigkei-<br />

ten und ungewöhnlichen Verhaltensweisen bei sich <strong>in</strong> der Familie aufzunehmen.<br />

Trendforscher wie beispielsweise die Amerikaner<strong>in</strong> Faith Popcorn sehen heutzutage<br />

e<strong>in</strong>e Tendenz des Rückzugs <strong>in</strong> die eigenen vier Wände, Cocoon<strong>in</strong>g genannt, man igelt<br />

sich e<strong>in</strong>, schottet sich ab vor der Qual der Wahl und der Welt der unendlichen Möglichkeiten<br />

und lebt se<strong>in</strong>e kommunikative Beziehungslosigkeit im Internet oder am Mobiltelefon.<br />

Was also br<strong>in</strong>gt <strong>Familien</strong> dazu e<strong>in</strong>en psychisch erkrankten Menschen bei sich aufzunehmen?<br />

Wie sieht es <strong>in</strong> den <strong>Familien</strong> aus?<br />

Wieso sehen die <strong>Familien</strong> die Aufnahme e<strong>in</strong>es Gastbewohners als e<strong>in</strong>e bereichernde<br />

Aufgabe an?<br />

Diesen und weiteren Fragen will die vorliegende Untersuchung auf den Grund gehen.<br />

Sie will umfassende Informationen zum Betreuten <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> bieten, zu mehr<br />

Transparenz dieser Form der Hilfe beitragen und e<strong>in</strong> weiterer Bauste<strong>in</strong> <strong>in</strong> Form von<br />

Beachtung und Aufmerksamkeit se<strong>in</strong> im H<strong>in</strong>blick auf den Ausbau ambulanter E<strong>in</strong>gliederungshilfe<br />

speziell des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong> Deutschland.<br />

Die Zahl der Skeptiker und Kritiker ist (immer noch) groß und so soll durch die folgende<br />

Arbeit e<strong>in</strong> weiterer Schritt gemacht werden auf dem Weg zu e<strong>in</strong>em angeregten fachlichen<br />

Austausch und e<strong>in</strong>er Etablierung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s im Bereich der sozialpsychiatrischen<br />

Versorgungslandschaft.<br />

In der vorliegenden Untersuchung werden speziell die <strong>Familien</strong>, also die Bezugspersonen<br />

der Gastbewohner zu Wort kommen und ihre Situation soll aus unterschiedlichen<br />

Perspektiven beleuchtet werden. Durch e<strong>in</strong>e genauere Kenntnis der Position der <strong>Familien</strong><br />

sollen bessere Interventionsmöglichkeiten entstehen und e<strong>in</strong>e verbesserte Zielgruppenarbeit<br />

möglich werden, etwa bei der Gew<strong>in</strong>nung von neuen Gastfamilien, oder sich<br />

Hilfestellungen für die Entscheidung zu geeigneten Konstellationen ergeben.<br />

Zu Beg<strong>in</strong>n dieser Arbeit werden wichtige Begriffe def<strong>in</strong>iert und präzise e<strong>in</strong>gegrenzt,<br />

um Klarheit darüber zu bekommen, wovon <strong>in</strong> den folgenden Seiten die Rede ist. Es<br />

wird im Kapitel 2.1 e<strong>in</strong> Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Betreuten<br />

<strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> bis h<strong>in</strong> zum heutigen Stand des 21. Jahrhunderts gewährt, um<br />

alsdann die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu beleuchten.<br />

Das besondere Sett<strong>in</strong>g macht es erforderlich, die beteiligten Personen, ihre Aufgaben<br />

Seite 7 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

und Ziele näher zu betrachten, um überdies besonderes Augenmerk auf die <strong>Familien</strong>,<br />

ihre Wünsche und Anforderungen sowie ihre Erfahrungen im Zusammenleben mit dem<br />

Gastbewohner sprich ihren Alltag zu legen. E<strong>in</strong> weiteres Kapitel befasst sich mit der<br />

theoretischen Fundierung, den zugrunde liegenden Konzepten und wissenschaftlichen<br />

Ambitionen des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>.<br />

Die empirische Untersuchung dieser Arbeit befasst sich mit der Situation der <strong>Familien</strong><br />

des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> Bayern, geht e<strong>in</strong> auf strukturelle Unterschiede beziehungsweise<br />

Geme<strong>in</strong>samkeiten der <strong>Familien</strong>, auf Gefühle, Belastungen und Empf<strong>in</strong>dungen im<br />

Zusammenleben mit dem Gastbewohner und Veränderungen, die diese Form der Laienhilfe<br />

für die <strong>Familien</strong> mit sich br<strong>in</strong>gt. In der abschließenden Diskussion werden die<br />

Ergebnisse diskutiert und bewertet.<br />

Seite 8 von 111

2. <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

„<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>“ bedeutet die Integration und Betreuung von hilfsbedürftigen<br />

Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nicht direkt mit ihnen verwandten Familie, die so genannte<br />

Betreuungsfamilie, die sowohl aus (Kern-)Familie, E<strong>in</strong>zelperson als auch aus e<strong>in</strong>er anderen<br />

Form der Lebensgeme<strong>in</strong>schaft bestehen kann. Die Familie leistet bezahltes bürgerschaftliches<br />

Engagement und wird von e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären und professionellen<br />

Betreuungsteam begleitet und unterstützt.<br />

<strong>Als</strong> Kriterium für hilfsbedürftige Personen <strong>in</strong> diesem Sett<strong>in</strong>g gilt § 2 Abs. 1 Satz 1 des<br />

SGB IX, <strong>in</strong> dem es heißt, dass Menschen beh<strong>in</strong>dert s<strong>in</strong>d, „wenn ihre körperliche Funktion,<br />

geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit länger<br />

als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher<br />

ihre Teilhabe am Leben <strong>in</strong> der Gesellschaft bee<strong>in</strong>trächtigt ist. Sie s<strong>in</strong>d von Beh<strong>in</strong>derung<br />

bedroht, wenn die Bee<strong>in</strong>trächtigung zu erwarten ist“ (vgl. Sozialgesetzbuch 2009).<br />

Dies trifft vor allem auf Menschen mit psychischen Erkrankungen zu, auf die <strong>in</strong> dieser<br />

Untersuchung hauptsächlich Wert gelegt wird. Das Spektrum der psychischen Erkrankungen<br />

reicht dabei von Psychosen und länger andauernden Störungen aus dem schizophrenen<br />

Formenkreis über Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, gerontopsychiatrisch<br />

erkrankten Menschen bis h<strong>in</strong> zu Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit<br />

multiplen psychiatrischen Störungen.<br />

Für die psychisch erkrankten Menschen ist das Ziel des E<strong>in</strong>-/Umzugs <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Gastfamilie<br />

die Integration <strong>in</strong> e<strong>in</strong> natürliches Milieu, ihre Eigenständigkeit aufzubauen oder zu<br />

erhöhen, den Entscheidungsspielraum zu vergrößern und die Teilhabe am sozialen Leben<br />

zu fördern.<br />

Das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> bildet neben klassischen betreuten Wohnformen <strong>in</strong><br />

Wohngeme<strong>in</strong>schaften oder im E<strong>in</strong>zelwohnen, Wohnheimen, Kl<strong>in</strong>iken, Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />

und vielen weiteren Hilfen (e<strong>in</strong>e Übersicht f<strong>in</strong>det sich auf Seite 23) e<strong>in</strong>e<br />

Nische für manche psychisch erkrankte Menschen, um ihren meist langjährig e<strong>in</strong>gefahrenen<br />

Lebensgestaltungsspielraum zu erweitern und ihre Selbstständigkeit zu fördern<br />

(vgl. Schmidt-Michel, P.O., 2007).<br />

Im Betreuten <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> gilt im Grunde jeder Haushalt, dem man die angemessene<br />

Begleitung oder Betreuung e<strong>in</strong>es erkrankten oder beh<strong>in</strong>derten Menschen zutraut,<br />

als Familie, auch wenn es sich nur um e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>personenhaushalt handelt. Die<br />

Seite 9 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Art der Lebensform der „<strong>Familien</strong>“ reicht von Ehepaaren, nichtehelichen Lebensgeme<strong>in</strong>schaften,<br />

Alle<strong>in</strong>lebenden, Alle<strong>in</strong>erziehenden über die Kernfamilie (Eltern, K<strong>in</strong>der,<br />

Gast) bis h<strong>in</strong> zur Mehrgenerationenfamilie (Großeltern, Eltern, K<strong>in</strong>der und Gast). Es<br />

gibt also h<strong>in</strong>sichtlich der Lebensform ke<strong>in</strong>erlei E<strong>in</strong>schränkungen oder Ausschlusskriterien.<br />

Bei den Begrifflichkeiten des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> hat sich noch ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche<br />

Term<strong>in</strong>ologie durchsetzen können, so f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> der Literatur viele unterschiedliche<br />

Bezeichnungen, die alle versuchen den Sachverhalt des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s<br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> adäquat zu umschreiben, aber immer nur e<strong>in</strong>en Teil der Wirklichkeit aufzeigen<br />

können.<br />

„Es gibt ke<strong>in</strong>e Begriffe, die das besondere Sett<strong>in</strong>g im Rahmen des derzeitigen Betreuungsparadigmas<br />

angemessen beschreiben können“ (vgl. Schönberger, C. 2007).<br />

Die Betitelungen reichen von <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> über Begleitetes Leben <strong>in</strong><br />

<strong>Familien</strong>, Begleitetes <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>, psychiatrische <strong>Familien</strong>pflege, Leben <strong>in</strong><br />

Gastfamilien, <strong>Betreutes</strong> <strong>Familien</strong>wohnen, zu Wahlverwandtschaft und vielen weiteren.<br />

In der folgenden Arbeit wird der Begriff <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> verwendet, da<br />

der im Sommer 2005 amtierende Fachausschuss <strong>Familien</strong>pflege der Deutschen Gesellschaft<br />

für Soziale Psychiatrie (DGSP) die Umbenennung des Leistungstyps „ <strong>Familien</strong>pflege“<br />

<strong>in</strong> <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> beschlossen hat und diese Bezeichnung bundese<strong>in</strong>heitlich<br />

empfiehlt.<br />

Seite 10 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

2.1 Geschichtlicher Abriss bezogen auf Deutschland<br />

Die geschichtliche Entwicklung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> hat ihren Ursprung<br />

<strong>in</strong> dem belgischen Wallfahrtsort Geel. Von dort geht die Legende der heiligen<br />

Dymphna – Patron<strong>in</strong> der Besessenen und Geisteskranken – aus.<br />

Die heilige Dymphna wird im 7. Jahrhundert <strong>in</strong> Irland geboren, als e<strong>in</strong>e keltische Jungfrau,<br />

die aus ihrem Heimatland geflohen ist, nachdem ihr verwitweter Vater, nach dem<br />

Tod se<strong>in</strong>er Frau, sich ihr <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Trauer und Verzweiflung auf unziemliche Weise<br />

nähern will. Die Jungfrau offenbart sich dem Priester Gerebernus und flieht mit ihm<br />

nach Antwerpen <strong>in</strong> Belgien, um sich vor dem besessenen Vater zu verstecken. Der Vater<br />

lässt sie jedoch suchen und nach der Entdeckung ihres Aufenthaltsortes wird sie<br />

zusammen mit dem Priester ermordet.<br />

Der Legende nach f<strong>in</strong>den heraneilende Bauersleute die Leichname <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sarg aus<br />

weißen, <strong>in</strong> der Gegend unbekannten Ste<strong>in</strong>en gebettet vor und knien erschüttert davor<br />

nieder. E<strong>in</strong>e Irre unter den Heraneilenden wird daraufh<strong>in</strong> von ihren Leiden geheilt.<br />

Seitdem wird von Dymphnas Relikten und der Stelle, an der sie gestorben ist, gesagt,<br />

dass sie heilsame Wirkung auf Epilepsie und Fälle von Besessenheit habe und es kommen<br />

unzählige erkrankte Pilger an die Stelle, um von der heilsamen Wirkung zu erfahren.<br />

Manche Pilger ziehen es vor, sich an Ort und Stelle niederzulassen und auf ihre<br />

Heilung zu warten, statt <strong>in</strong> die Irrenhäuser und Armenhäuser zurückzukehren. Die E<strong>in</strong>wohner<br />

von Geel gewöhnen sich an ihre Anwesenheit und kümmern sich um sie.<br />

Es entsteht im Jahre 1800 die erste Irrenkolonie und die Bewohner von Geel nehmen<br />

nicht nur aus f<strong>in</strong>anziellen und religiösen Motiven Erkrankte bei sich auf, sondern es<br />

gehört bald zum guten Ruf und man erlangt durch die Aufnahme der Menschen <strong>in</strong> die<br />

Familie Ansehen und e<strong>in</strong>e bessere soziale Stellung. Erste Zahlen von Geel gibt es 1789,<br />

zu der Zeit s<strong>in</strong>d 500 Personen <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> untergebracht. Etwa 65 Jahre später hat sich<br />

die Anzahl auf 1.000 Personen verdoppelt und es s<strong>in</strong>d 4 Ärzte, die sich <strong>in</strong> Belgien niedergelassen<br />

haben, weitere 10 Jahre später wird e<strong>in</strong>e Aufnahmekl<strong>in</strong>ik errichtet. Der<br />

quantitative Anstieg geht weiter und so s<strong>in</strong>d es zu Beg<strong>in</strong>n des 20. Jahrhunderts 1.900<br />

Personen <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>.<br />

Seit dem Mittelalter gibt es erste Belege für Unterbr<strong>in</strong>gungsformen von psychisch<br />

kranken Menschen <strong>in</strong> Pflegefamilien <strong>in</strong> Deutschland, so <strong>in</strong> Nürnberg 1529. Es entwickelt<br />

sich <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> nach dem Adnex-Typ, also mit direkter An-<br />

Seite 11 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

b<strong>in</strong>dung an bestehende Heil- und Pflegeanstalten. Engelken br<strong>in</strong>gt so 1770 erste Patien-<br />

ten se<strong>in</strong>er Privatanstalt Rockw<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> Bremen <strong>in</strong> fremden <strong>Familien</strong> unter. Es bleibt<br />

allerd<strong>in</strong>gs bei vere<strong>in</strong>zelten Stellen und e<strong>in</strong>er zurückhaltenden Verbreitung.<br />

Der wohl prom<strong>in</strong>enteste Fall von Unterbr<strong>in</strong>gung im Betreuten <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong><br />

Deutschland ist von 1807 bis 1843 Friedrich Hölderl<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>er der bedeutendsten deutschen<br />

Lyriker. Er lebte 36 Jahre lang bei e<strong>in</strong>er Familie <strong>in</strong> Tüb<strong>in</strong>gen, obwohl se<strong>in</strong> Psychiater<br />

ihn als unheilbar krank aus der Kl<strong>in</strong>ik entlassen und ihm vorausgesagt hatte, nur<br />

noch 3 Jahre zu leben. Die Verbreitung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> ist zu dieser<br />

Zeit <strong>in</strong> Deutschland noch nicht bedeutend vorangeschritten, es existieren nur vere<strong>in</strong>zelte<br />

Aufnahmen <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>.<br />

Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es aufgrund der wachsenden Patientenzahlen <strong>in</strong><br />

den psychiatrischen Anstalten und den daraus resultierenden desolaten Zuständen zu<br />

der Notwendigkeit, e<strong>in</strong> angemessenes Versorgungssystem zu schaffen und damit die<br />

menschenunwürdigen Zustände <strong>in</strong> den Anstalten zu überw<strong>in</strong>den.<br />

Unter den deutschen Psychiatern wird zu dieser Zeit äußerst gegensätzlich über die<br />

beste Versorgungsform der psychisch erkrankten Menschen <strong>in</strong> Deutschland diskutiert.<br />

Insbesondere <strong>in</strong> der Allgeme<strong>in</strong>en Zeitschrift für Psychiatrie werden die erschienenen<br />

Beiträge analysiert und kontroverse Debatten über die E<strong>in</strong>führung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s<br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> geführt. Diese Diskussionen s<strong>in</strong>d eng verknüpft mit der Professionalisierung<br />

der Psychiatrie und ihrer Etablierung als Naturwissenschaft. Dabei kommt das<br />

Versorgungskonzept für psychisch erkrankte Menschen, das sich hauptsächlich auf die<br />

Arbeit von unprofessionellen Laien stützt, ungelegen. Im Jahr 1868 fällt, unter entscheidendem<br />

E<strong>in</strong>fluss der Autoren der Allgeme<strong>in</strong>en Zeitschrift für Psychiatrie, e<strong>in</strong><br />

weitreichender Beschluss über die Fortsetzung der Heimpolitik, der dazu führt, dass<br />

sich das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> nicht dauerhaft und flächendeckend (bis <strong>in</strong> die<br />

heutige Zeit) verankern kann.<br />

Trotz der weiterh<strong>in</strong> bestehenden marg<strong>in</strong>alen Stellung im Versorgungssystem etabliert<br />

sich das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> um die Jahrhundertwende <strong>in</strong> Deutschland, aufgrund<br />

von Kostendruck und weiterh<strong>in</strong> überfüllten Anstalten, die zu alternativen Lösungen<br />

zw<strong>in</strong>gen, als e<strong>in</strong>e zusätzliche, kostengünstige und praktikable Form der Versorgung<br />

psychisch Kranker außerhalb der Heime und Anstalten (vgl. Pernice, A., Evans, N.J.R.,<br />

1995).<br />

Seite 12 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

E<strong>in</strong>e neuerliche Belebung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> erfolgt durch den Psychiater<br />

Gries<strong>in</strong>ger, selbst e<strong>in</strong> Vertreter der naturwissenschaftlichen Psychiatrie, <strong>in</strong> dem<br />

viele den Vater e<strong>in</strong>er modernen Psychiatrie <strong>in</strong> Deutschland sehen. Er entwickelt 1864 <strong>in</strong><br />

Berl<strong>in</strong> bahnbrechende Reformkonzepte für e<strong>in</strong>e Umstrukturierung der psychiatrischen<br />

Versorgung, die konsequent auf mechanische Zwangsmaßnahmen und moralische Repressalien<br />

verzichten sollen. Gries<strong>in</strong>ger stellt bereits damals die E<strong>in</strong>bettung psychisch<br />

Kranker <strong>in</strong> soziale Strukturen wie Familie und Freunde als e<strong>in</strong>en wesentlichen therapeutischen<br />

Faktor dar und fordert die Integration der Kranken <strong>in</strong> die Gesellschaft.<br />

Zu e<strong>in</strong>er weiteren Entwicklung und praktischen Umsetzung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong><br />

<strong>Familien</strong> <strong>in</strong> Deutschland kommt es 1862 ausgehend vom Psychiater Ferd<strong>in</strong>and<br />

Wahrendorff nach der Gründung der psychiatrischen E<strong>in</strong>richtung <strong>in</strong> Ilten als Asyl für<br />

psychisch erkrankte Menschen. Er bildet <strong>in</strong> Hannover e<strong>in</strong>e Struktur des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s<br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> mit direkter Anb<strong>in</strong>dung zu se<strong>in</strong>er Kl<strong>in</strong>ik aus. Ebenso ist Konrad Alt<br />

<strong>in</strong> dieser Zeit an der Entwicklung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> beteiligt. Er<br />

gründet 1894 die „Landes-Heil- und Pflegeanstalt Uchtspr<strong>in</strong>ge“ <strong>in</strong> der Altmark, dabei<br />

entwickelt er bahnbrechende, beispielgebende, dezentral strukturierte E<strong>in</strong>richtungen,<br />

sogenannte „Wärterdörfchen“, <strong>in</strong> der Nähe se<strong>in</strong>er Kl<strong>in</strong>ik, <strong>in</strong> denen die „Wärter“ wohnen<br />

und Gäste bei sich aufnehmen, ihren Verdienst aufbessern können, sich aber auch<br />

gleichzeitig an die Kl<strong>in</strong>ik b<strong>in</strong>den. Er ist <strong>in</strong> dieser Zeit außerdem im Bereich der Publikationen<br />

sowie Vorträgen sehr engagiert (vgl. Konrad, M., Schmidt-Michel, P.-O.<br />

1993).<br />

Von dort aus kommt es zu e<strong>in</strong>er Etablierung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong><br />

ganz Deutschland, trotz der großen fachlichen Ause<strong>in</strong>andersetzungen und<br />

Ablehnungen.<br />

Das ökonomische Argument ist schon damals und bis heute e<strong>in</strong> wichtiger Faktor bei<br />

den gesundheitspolitischen Befürwortern geblieben, doch auch im Kontext der<br />

Enthospitalisierung, des Aufbaus von geme<strong>in</strong>denahen Strukturen und der Akzentuierung<br />

des Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zips erhält das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> von sozialpolitischer<br />

Seite mehr Gewicht.<br />

Demzufolge nimmt die Anzahl der Stellen für <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> bis <strong>in</strong> den<br />

Ersten Weltkrieg h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlich zu, allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>eswegs gleichmäßig <strong>in</strong> allen<br />

Seite 13 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Regionen, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Süddeutschland gibt es nur sehr ger<strong>in</strong>ges Wachstum. 1911<br />

s<strong>in</strong>d 85 % der Pflegestellen <strong>in</strong> Preußen angesiedelt (vgl. Böcker, F. M. 2004). Gründe<br />

dafür liegen unter anderem <strong>in</strong> der unterschiedlichen F<strong>in</strong>anzierungsstruktur. Im Juli 1891<br />

wird das Landarmengesetz <strong>in</strong> Preußen e<strong>in</strong>geführt, welches festlegt, dass die Kosten der<br />

Anstaltsverpflegung zu zwei Drittel durch den Kreis und zu e<strong>in</strong>em Drittel durch die<br />

Ortsarmenverbände gedeckt werden. Durch den hohen Anteil an Selbstzahlern bzw.<br />

derjenigen, die auf Kosten der Ortsarmenverbände <strong>in</strong> den Anstalten leben, gibt es für<br />

die Angehörigen bzw. die Heimatgeme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> direktes f<strong>in</strong>anzielles Interesse, dass die<br />

Kranken möglichst schnell wieder aus der Anstalt entlassen werden. So kann das Betreute<br />

<strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> sich langsam etablieren.<br />

Bis 1914 wird <strong>in</strong> 69 Anstalten das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> nach dem Adnex-Typ<br />

e<strong>in</strong>geführt und es s<strong>in</strong>d 3741 psychisch erkrankte Menschen <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> Pflegefamilien<br />

untergebracht (vgl. Konrad, M., Schmidt-Michel, P.-O. 1993).<br />

Mit zunehmender Verbreitung steigen die Ansprüche, der Ruf nach wissenschaftlicher<br />

Untermauerung wird lauter und so f<strong>in</strong>den im Laufe der Entwicklungen, vor dem Ersten<br />

Weltkrieg, <strong>in</strong>ternationale Kongresse über <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>,<br />

Antwerpen, Mailand und Wien statt. Es werden Versorgungsstandards formuliert und<br />

wird scharfe Kritik an den bestehenden Anstalten und Konzepten geübt. E<strong>in</strong>ige befürworten<br />

auch damals schon e<strong>in</strong>en lebensweltlichen Versorgungsansatz anstelle von<br />

Asylierung und entstehendem Hospitalismus.<br />

Während des Ersten Weltkriegs ist e<strong>in</strong> starker Rückgang des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong><br />

<strong>Familien</strong> zu verzeichnen (viele Menschen verhungern oder müssen kriegsbed<strong>in</strong>gt fehlende<br />

Arbeitskräfte ersetzen), vor allem <strong>in</strong> der Nachkriegszeit, als die <strong>Familien</strong>, meist<br />

dezimiert durch den E<strong>in</strong>zug der Männer zum Militärdienst, Schwierigkeiten haben, die<br />

Kranken zu führen und massiv unter den Nachkriegsfolgen (unzureichende Ernährung,<br />

erhöhte Krankheitsgefahr etc.) zu leiden haben. Arbeitsfähige Kranke werden, bed<strong>in</strong>gt<br />

durch den großen Mangel an Arbeitskräften <strong>in</strong> den Kl<strong>in</strong>iken, dorth<strong>in</strong> zurückbeordert.<br />

Folglich, durch die gesamtgesellschaftlich unsichere und ausgelaugte Lage <strong>in</strong> den <strong>Familien</strong>,<br />

ist nach der Kriegszeit e<strong>in</strong>e hohe Fluktuation bei der Vermittlung <strong>in</strong> die <strong>Familien</strong><br />

zu beobachten, sodass nicht von e<strong>in</strong>er Dauerfamilienpflege gesprochen werden<br />

kann, sondern eher von e<strong>in</strong>er Übergangsfamilienpflege, im S<strong>in</strong>ne der heutigen Übergangswohnheime.<br />

Seite 14 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

1928 hat das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> wieder annähernd den Vorkriegsstand erreicht.<br />

E<strong>in</strong> belebendes Element dabei s<strong>in</strong>d die goldenen Zwanziger Jahre der<br />

Weimarer Reformzeit, die e<strong>in</strong>e gewisse Stabilität, wirtschaftliche Erholung und die<br />

außenpolitische Anerkennung zurückerlangt und dadurch auch dem Betreuten <strong>Wohnen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> zum Wiederaufschwung verhilft. Die Zahlen dazu: 1914 gibt es 69 Anstalten,<br />

die nach dem Adnex-Typ 3741 Pflegl<strong>in</strong>ge vermitteln. 1918 und nach dem Ersten<br />

Weltkrieg s<strong>in</strong>d es 1511 Pflegl<strong>in</strong>ge. 1930 werden ca. 5000 <strong>Familien</strong>pflegestellen gezählt<br />

(vgl. Knab, K. 1933).<br />

Zu Beg<strong>in</strong>n des NS-Staats wird das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> zunächst aus Kostengründen<br />

toleriert. Die Fürsorgenotwendigkeit für psychisch erkrankte Menschen, <strong>in</strong>sbesondere<br />

für Langzeitkranke wird jedoch immer wieder <strong>in</strong> Frage gestellt, <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />

bei überfüllten Kl<strong>in</strong>iken. Die Wirtschaftskrise der 20er Jahre br<strong>in</strong>gt dies zutage, da die<br />

f<strong>in</strong>anzielle Notlage die Hauptkostenträger dazu veranlasst, die Dauerbelastungen <strong>in</strong> den<br />

Kl<strong>in</strong>iken zu senken.<br />

Dies geschieht mit mäßigem Erfolg durch e<strong>in</strong>e Senkung der Aufnahmezahlen, was allerd<strong>in</strong>gs<br />

e<strong>in</strong> Mehr an allgeme<strong>in</strong>en Verwaltungskosten mit sich br<strong>in</strong>gt. Die Unterbr<strong>in</strong>gung<br />

der Langzeitkranken unter der Aufsicht der Kl<strong>in</strong>iken <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> ist h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong><br />

sehr effektives Mittel zur Senkung der Kosten, da ihre Unterbr<strong>in</strong>gung mit vergleichsweise<br />

ger<strong>in</strong>gen Kosten verbunden ist und sie zudem oft noch als Arbeitskräfte <strong>in</strong> den<br />

Kl<strong>in</strong>iken e<strong>in</strong>gesetzt werden können. Karl Knab, Oberarzt der Anstalt Tapiau <strong>in</strong> den<br />

Jahren 1930 – 1937, äußert 1932 <strong>in</strong> der Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift<br />

starke Kritik an dieser Ökonomisierung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>.<br />

Um weiter Kosten zu sparen, gibt es Versuche, die Anzahl der Pfleger auf den Stationen<br />

zu reduzieren, was unter dem Namen „Wlassak-Bratzsches Staffelsystem“ bekannt<br />

wird. Dabei soll es sogenannte pflegerlose Abteilungen geben, wobei Stationsälteste<br />

und weitere Hilfskräfte die Arbeit machen, die nicht unbed<strong>in</strong>gt von Pflegepersonal erledigt<br />

werden muss, z. B. Verwaltung der Kleider und Wäsche oder Verteilung des Essens.<br />

Dies gilt nach Knab als Vorstufe des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>.<br />

Es steht im Laufe der NS-Zeit immer deutlicher das Motiv der Entvölkerung der Kl<strong>in</strong>iken<br />

und der Kosteneffektivität für das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> im Vordergrund<br />

als die positive therapeutische Alternative zur Kl<strong>in</strong>ik.<br />

Seite 15 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Außerdem kommt es zu e<strong>in</strong>er immer größeren Verselbstständigung des Betreuten<br />

<strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> und Loslösung von den Kl<strong>in</strong>iken zur sogenannten Kreisfamilienpflege.<br />

Die Ideologie der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ <strong>in</strong> der NS-Zeit führt zu Mehraufnahmen<br />

<strong>in</strong> den Kl<strong>in</strong>iken und e<strong>in</strong>em weitestgehenden Zerfall des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s<br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong>, aufgrund der rigorosen Durchführung der Sterilisationsgesetze und der<br />

Bewahrungsfunktion der Kl<strong>in</strong>iken, um „geme<strong>in</strong>schaftsstörende Elemente von der<br />

Volksgeme<strong>in</strong>schaft fernzuhalten“ (vgl. Hoffmann, W. 1937). Im weiteren Verlauf der<br />

NS-Diktatur unter der gesetzgebenden Federführung des Reichsm<strong>in</strong>isters des Innern<br />

kommt es zur Ermordung von ca. 100.000 Bewohnern von Heil- und Pflegeanstalten<br />

sowie Heimen für Menschen mit Beh<strong>in</strong>derung im Rahmen der T4-Aktion, dem <strong>in</strong> der<br />

nationalsozialistischen Ideologie festgelegten Endziel e<strong>in</strong>er „Vernichtung lebensunwerten<br />

Lebens“.<br />

Nach E<strong>in</strong>stellung der „Aktion T4“ im August 1941 durch die Berl<strong>in</strong>er Zentrale wird die<br />

Erwachsenen-„Euthanasie“ dezentral relativ unauffällig weitergeführt.<br />

Durch die ger<strong>in</strong>ge Zahl an psychiatrischen Patienten nach den Vernichtungsaktionen<br />

kommt es zu e<strong>in</strong>em großen Bedeutungsverlust des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

nach dem Zweiten Weltkrieg, h<strong>in</strong>zu kommen die Kriegsfolgen und desolate Situationen<br />

<strong>in</strong> den Kl<strong>in</strong>iken, ebenso wie <strong>in</strong> den potenziellen <strong>Familien</strong>, die sich auf ihr eigenes<br />

Überleben konzentrieren. Die Ärzte und Pfleger der psychiatrischen Anstalten behalten<br />

zum größten Teil auch nach der Zerschlagung des NS-Regimes ihre Positionen und<br />

Leitungsfunktionen, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass sich ärztliche Vorbehalte<br />

gegen die extramurale Versorgung halten und die Pflegestellen <strong>in</strong> Landwirtschaft und<br />

Handwerksbetrieben kont<strong>in</strong>uierlich abnehmen. 1945 verschw<strong>in</strong>det das Betreute <strong>Wohnen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> fast vollständig als Versorgungsform und es ersche<strong>in</strong>en ke<strong>in</strong>e Publikationen<br />

mehr.<br />

E<strong>in</strong>e erneute Wende bilden die Reformbewegungen <strong>in</strong> der Sozialpsychiatrie <strong>in</strong> den<br />

1970er Jahren, als die Bed<strong>in</strong>gungen für psychisch erkrankte Menschen <strong>in</strong> Kl<strong>in</strong>iken<br />

zunehmend verbessert und 1975 <strong>in</strong> der Psychiatrie-Enquête die Reformbemühungen<br />

schriftlich fixiert werden. Das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> nimmt trotzdem e<strong>in</strong>e<br />

Randstellung e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> der Psychiatrie-Enquête wird sie <strong>in</strong> der Rubrik „Sonstige komplementäre<br />

Dienste“ genannt, obwohl ihre Vorteile schon klar benannt werden (vgl. Psychiatrie-Enquête<br />

1975).<br />

Seite 16 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Erneut werden durch überfüllte und verwahrloste Landeskl<strong>in</strong>iken Versorgungsalternati-<br />

ven nötig. Durch die Umverlegung chronisch psychisch erkrankter Menschen <strong>in</strong> Heime<br />

tritt dabei die hospitalisierende Ausgrenzung immer mehr <strong>in</strong> den Fokus der Kritik. Die<br />

Folge ist e<strong>in</strong> Paradigmenwechsel, bei dem geme<strong>in</strong>depsychiatrische Versorgungskonzepte<br />

Integration und Normalisierung zu Leitl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>es angemessenen fachlichen<br />

Handelns erklären. Gesundheitsm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Andrea Fischer erklärt dazu <strong>in</strong> ihrer Rede<br />

zum Kongress 25 Jahre Psychiatrie-Enquête: „…, dass es das Ziel se<strong>in</strong> muss, Menschen<br />

mit psychischen Erkrankungen <strong>in</strong> die Gesellschaft zurückzuholen, mit ihnen geme<strong>in</strong>sam<br />

zu leben. Nur so kann Selbstbestimmung wirklich erreicht werden.“ In dieses geme<strong>in</strong>denahe<br />

Betreuungskonzept der De<strong>in</strong>stitutionalisierung hätte zwar das Betreute<br />

<strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als ambulanter Bauste<strong>in</strong> gepasst, doch die Form der Laienhilfe<br />

f<strong>in</strong>det (noch) ke<strong>in</strong>e Befürworter. Es werden oft die Vorteile des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong><br />

<strong>Familien</strong> erkannt und auch benannt, aber die praktische Umsetzung bleibt weiterh<strong>in</strong> aus<br />

(vgl. Fischer, A. 2001). Die Leistungen und Belastungen der betroffenen <strong>Familien</strong> werden<br />

verkannt und die Diskussion bleibt auf die Pathologie familialer Beziehungen zentriert.<br />

Erst 1982 nach der Publikation von Dörner, Egetmeyer und Koenn<strong>in</strong>g: „Freispruch<br />

der Familie“, <strong>in</strong> der es darum geht, wie Angehörige psychisch erkrankter Menschen<br />

sich <strong>in</strong> Angehörigengruppen von Not und E<strong>in</strong>samkeit, von Schuld und Last freisprechen,<br />

kommt es zu e<strong>in</strong>er Aufwertung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als Versorgungse<strong>in</strong>heit<br />

und somit zu e<strong>in</strong>er Veränderung der psychiatrischen Landschaft im Zuge<br />

der Angehörigenbewegung der 1980er Jahre. Die Sozialpolitik begrüßt angesichts leerer<br />

Kassen diese Form der subsidiären Versorgung und die Aufnahme <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>denahe<br />

Betreuungskonzepte als ambulanter Bauste<strong>in</strong> schreitet voran.<br />

Im Jahr 1984 beleben Prof. Tilo Held am Psychiatrischen Landeskrankenhaus <strong>in</strong> Bonn<br />

und Dr. Paul-Otto Schmidt-Michel sowie der Vere<strong>in</strong> Arkade e. V. <strong>in</strong> Ravensburg mit<br />

jeweils unterschiedlichen Konzepten das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> neu. Sie tauschen<br />

auf e<strong>in</strong>er Arbeitstagung 1986 <strong>in</strong> Ravensburg ihre Erfahrungen aus und bilden den<br />

Auftakt für seit 1987 <strong>in</strong> Bonn bis heute jährlich stattf<strong>in</strong>dende Tagungen des Betreuten<br />

<strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>, die sich zu e<strong>in</strong>em wichtigen Bestandteil der fachlichen Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />

sowie Etablierung <strong>in</strong> Deutschland entwickeln. Dort f<strong>in</strong>det fachlicher<br />

Austausch unter den Professionellen statt, es werden neue Impulse vorgetragen und es<br />

gehen davon Motivation und Initiativen zu e<strong>in</strong>em weiteren Ausbau des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s<br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> aus.<br />

Seite 17 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Diese Wiederbelebung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> weitet sich <strong>in</strong> Württemberg<br />

weiter aus, wo sich im Jahr 1985 neue Teams etablieren, zu Beg<strong>in</strong>n organisiert über<br />

Betreuungsvere<strong>in</strong>e im Umfeld von Psychiatrischen Landeskrankenhäusern. Über e<strong>in</strong>e<br />

geregelte F<strong>in</strong>anzierung durch den überörtlichen Sozialhilfeträger kann sich das Angebot<br />

im Laufe der 1990er Jahre <strong>in</strong> Württemberg flächendeckend ausbreiten. Auch andere<br />

F<strong>in</strong>anzierungskonzepte weiten sich aus, so etwa im Rhe<strong>in</strong>land, wo sich ebenfalls viele<br />

Teams entwickeln, die jedoch f<strong>in</strong>anziell von den Kl<strong>in</strong>iken abhängig s<strong>in</strong>d, und auch die<br />

Bewohner ihren Patientenstatus beibehalten. Ebenfalls <strong>in</strong> den 80er Jahren des letzten<br />

Jahrhunderts beg<strong>in</strong>nen sich <strong>in</strong> Baden, <strong>in</strong> Bayern <strong>in</strong> Ober- und Unterfranken, <strong>in</strong> Bremen,<br />

<strong>in</strong> Westfalen-Lippe, <strong>in</strong> Schwaben, <strong>in</strong> Hessen und nicht zuletzt 1995 im Saarland und<br />

1999 <strong>in</strong> Brandenburg sowie ab 2002 <strong>in</strong> Thür<strong>in</strong>gen F<strong>in</strong>anzierungskonzepte und nötige<br />

Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für e<strong>in</strong>e Ausbreitung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> herauszubilden.<br />

Die Initiativen zum Aufbau des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> gehen oft auf das<br />

Engagement von sozialpolitisch <strong>in</strong>volvierten E<strong>in</strong>zelpersonen oder kle<strong>in</strong>en Trägern<br />

zurück, die somit ausschlaggebend für die E<strong>in</strong>führung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

<strong>in</strong> der jeweiligen Region s<strong>in</strong>d. Motive s<strong>in</strong>d sowohl <strong>in</strong>stitutionskritische Impulse<br />

wie auch ermutigende Erfahrungen aus anderen Städten (z. B. Paris) oder auch das Entgegenwirken<br />

der Umhospitalisierung chronisch psychisch erkrankter Menschen aus der<br />

Langzeitpsychiatrie <strong>in</strong> Heime.<br />

Nach und nach geht die Entwicklung dah<strong>in</strong>, dass das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

nicht nur auf chronisch psychisch erkrankte Menschen beschränkt bleibt, sondern auf<br />

verschiedene Zielgruppen des psychiatrischen Formenkreises ausgeweitet und das Potenzial<br />

der <strong>Familien</strong> dah<strong>in</strong>gehend ausgelotet wird. E<strong>in</strong>hergehend mit e<strong>in</strong>em quantitativen<br />

Ausbau des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> folgen auch qualitative Weiterentwicklungen.<br />

Mit der Gründung e<strong>in</strong>es Fachausschusses „Psychiatrische <strong>Familien</strong>pflege und <strong>Familien</strong>pflege<br />

für geistig beh<strong>in</strong>derte Menschen“ unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft<br />

für Soziale Psychiatrie (DGSP) im Jahre 1997 verknüpft sich die Hoffnung, dass die<br />

bisherigen Entwicklungen auf das komplette Bundesgebiet ausgeweitet werden können<br />

und sich das Betreute <strong>Wohnen</strong> als gleichrangiges Angebot neben anderen ambulanten<br />

Diensten etablieren kann. Weitere Ziele, die im Fachausschuss, e<strong>in</strong>em Gremium des<br />

Austausches, der kollektiven Beratung und des geme<strong>in</strong>samen Wirkens, verfolgt wer-<br />

Seite 18 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

den, s<strong>in</strong>d die Erarbeitung von M<strong>in</strong>deststandards, Beratungsangebote für neue Initiativen<br />

und e<strong>in</strong>e bundese<strong>in</strong>heitliche Term<strong>in</strong>ologie (vgl. Eisenhut, R. 2004).<br />

Zusammenfassung:<br />

1. Theoretische Diskussion um das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> unter den Irrenärzten<br />

als mögliche grundsätzliche Alternative zur Anstalt von 1850 bis 1880.<br />

2. E<strong>in</strong>führung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> an fast allen deutschen Anstalten, als<br />

Ventil gegen deren Überfüllung <strong>in</strong> der Zeit zwischen 1880 und 1914.<br />

3. Kriegs- und nachkriegsbed<strong>in</strong>gte drastische Reduktion des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong><br />

<strong>Familien</strong> zwischen 1915 und 1925.<br />

4. Wiederaufbau des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> auf den Vorkriegsstand von 1926<br />

bis 1935.<br />

5. Sukzessive Auflösung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong> der Zeit des nationalsozialistischen<br />

Regimes über die Schritte Sterilisationsgesetze, Spargesetze, Rücknahme<br />

<strong>in</strong> die Anstalten und Ermordung e<strong>in</strong>es Großteils aller <strong>in</strong> Anstalten untergebrachten<br />

chronisch psychisch erkrankten Menschen (1935 bis 1940).<br />

6. Reformbewegungen <strong>in</strong> der Sozialpsychiatrie <strong>in</strong> den 1970er Jahren.<br />

7. Angehörigenbewegung der 80er Jahre, das Buch „Freispruch der Familie“ ersche<strong>in</strong>t<br />

1982 und wird zur Initialzündung für e<strong>in</strong>e Aufwertung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

als Versorgungse<strong>in</strong>heit und sorgt für e<strong>in</strong>e Veränderung der psychiatrischen<br />

Landschaft.<br />

8. Aufbau des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> erfolgt aufgrund des Engagements von<br />

E<strong>in</strong>zelpersonen oder kle<strong>in</strong>en Trägern.<br />

9. Weiterentwicklung und Austausch bei Jahrestagungen des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong><br />

<strong>Familien</strong>.<br />

10. Heute Schwerpunkt im Süden und Westen, Verortung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>depsychiatrischen<br />

Versorgung, Tendenz steigend.<br />

Heutiger Stand<br />

Die Stellen des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> s<strong>in</strong>d im 21. Jahrhundert <strong>in</strong> Deutschland<br />

regional sehr ungleich verteilt, auffallend s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Häufung <strong>in</strong> ländlichen Regionen<br />

sowie e<strong>in</strong> Schwerpunkt im Süden und Westen. In den neuen Bundesländern<br />

spielt das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> auch viele Jahre nach dem ersten Modellprojekt<br />

kaum e<strong>in</strong>e Rolle.<br />

Seite 19 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

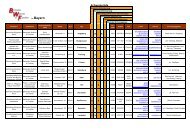

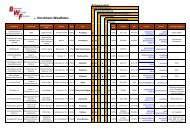

Die folgenden Grafiken zeigen die regionale Verteilung der Plätze des Betreuten Woh-<br />

nens <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> den Jahren 2003 und 2005.<br />

(vgl. Eisenhut, R. 2004)<br />

Seite 20 von 111

elegte Plätze<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Württemberg<br />

415<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> Famlien <strong>in</strong> Deutschland -<br />

Anzahl belegter Plätze (Stand: 2005)<br />

Baden<br />

205<br />

Rhe<strong>in</strong>land<br />

129<br />

72<br />

156<br />

Bayern<br />

Westfalen-Lippe<br />

Saarland<br />

48<br />

Hessen<br />

39<br />

Brandenburg<br />

17<br />

Thür<strong>in</strong>gen<br />

30<br />

Bremen<br />

Im Jahr 2003 bef<strong>in</strong>den sich etwa 950 Menschen <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> Betreuungsfamilien,<br />

mehr als e<strong>in</strong> Drittel davon <strong>in</strong> Baden-Württemberg, 28 Personen <strong>in</strong> den neuen Bundesländern.<br />

Im Jahr 2005 s<strong>in</strong>d es <strong>in</strong>sgesamt 1300 Menschen, was <strong>in</strong> diesen zwei Jahren<br />

e<strong>in</strong>em Anstieg von 27 % entspricht (vgl. Eisenhut, R. 2004 und Eisenhut, R. 2007).<br />

Die Etablierung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> im Versorgungsnetz der ambulanten<br />

E<strong>in</strong>gliederungshilfen wird <strong>in</strong>sgesamt gesehen somit auf den Weg gebracht und gilt<br />

es weiter zu verfolgen. In den letzten beiden Jahrzehnten verb<strong>in</strong>det sich die theoretische<br />

und wissenschaftliche Ause<strong>in</strong>andersetzung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> mit<br />

dem Bemühen, sie <strong>in</strong>nerhalb der geme<strong>in</strong>depsychiatrischen Versorgung zu verorten und<br />

Indikatoren für ihren E<strong>in</strong>satz zu entwickeln (vgl. Schönberger, C. 2007).<br />

Die Tendenz der Plätze des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> ist trotz immer lauter werdenden<br />

Individualisierungstendenzen <strong>in</strong> der Gesellschaft ansteigend, was nachfolgende<br />

Grafiken verdeutlichen:<br />

16<br />

Seite 21 von 111

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Neuvermittlungen<br />

Beendigungen<br />

Bestand<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Vermittlungsentwicklung des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

(Stand: Oktober 2005)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Die Struktur des psychosozialen Versorgungssystems für psychisch erkrankte Men-<br />

schen ist heutzutage geprägt von bestehendem Kostendruck und damit der Notwendig-<br />

keit, kostenwirksame und gleichzeitig qualitativ hochwertige Behandlungsverfahren<br />

e<strong>in</strong>zusetzen. Dies erfordert e<strong>in</strong> gut ausgebautes, geme<strong>in</strong>denahes wie auch <strong>in</strong>stitutionell<br />

angesiedeltes Versorgungssystem für die Behandlung psychisch erkrankter Menschen.<br />

In Deutschland gestaltet sich vor allem die Sicherstellung e<strong>in</strong>er kont<strong>in</strong>uierlichen und<br />

koord<strong>in</strong>ierten psychiatrischen Versorgung aufgrund der starken Zergliederung des Ver-<br />

sorgungssystems als schwierig. E<strong>in</strong>e grobe Übersicht über das sozialpsychiatrische<br />

Netz bietet folgende Grafik:<br />

Seite 22 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Seite 23 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Was heutzutage <strong>in</strong> vielen Kl<strong>in</strong>iken und <strong>in</strong> der Mediz<strong>in</strong> bereits E<strong>in</strong>zug gehalten hat, ist<br />

die evidenzbasierende Mediz<strong>in</strong>, <strong>in</strong> der jede Form von mediz<strong>in</strong>ischer Behandlung bei<br />

patientenorientierten Entscheidungen ausdrücklich auf der Grundlage von nachgewiesener<br />

Wirksamkeit, mittels statistischer Verfahren, getroffen wird.<br />

Hier besteht für die ambulante E<strong>in</strong>gliederungshilfe großer Nachholbedarf, denn es ergeben<br />

sich kaum Anhaltspunkte für die Wirksamkeit geme<strong>in</strong>depsychiatrischer<br />

Angebote <strong>in</strong> Deutschland, speziell des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong>. „Gründe hierfür<br />

liegen zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> der unterschiedlichen Ausgestaltung der e<strong>in</strong>zelnen Versorgungsangebote,<br />

zum anderen <strong>in</strong> dem ger<strong>in</strong>gen Maß an bisher durchgeführten Untersuchungen.<br />

Weder für die deutschen sozialpsychiatrischen Dienste noch für die Tagesstätten<br />

gibt es gesicherte Erkenntnisse bezüglich der Wirksamkeit der Angebote. Im Bereich<br />

der Betreuten Wohnformen können nur Aussagen h<strong>in</strong>sichtlich der Wirksamkeit<br />

für bestimmte Patientengruppen <strong>in</strong> verschiedenen Betreuungsformen gemacht werden“<br />

(vgl. Helmchen, H. 2004 und Kallert, T.W., Leiße, M., Kulke, C., Kluge, H. 2005).<br />

E<strong>in</strong> Vergleich der Effektivität verschiedener Wohnformen ist jedoch zum aktuellen<br />

Zeitpunkt aufgrund mangelnder Evidenz nicht möglich. Hier lässt sich zusätzlich anmerken,<br />

dass kaum Kriterien zur Ziel- oder Erfolgsmessung für die unterschiedlichen<br />

Wohnformen festgelegt worden s<strong>in</strong>d, was aber für e<strong>in</strong>e Kosten-Effektivitäts-Analyse<br />

notwendig wäre. Für den Bereich der Arbeitsrehabilitation sowie der Krisendienste<br />

gestaltet sich die Lage ähnlich, da auch hier nur e<strong>in</strong> mittleres bis ger<strong>in</strong>ges Evidenzniveau<br />

h<strong>in</strong>sichtlich Aussagen zur Effektivität erreicht wird. Für psychosoziale Kontaktund<br />

Beratungsstellen liegen überhaupt ke<strong>in</strong>e empirischen Untersuchungen vor (vgl<br />

ebd.).<br />

Seite 24 von 111

2.2 Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

Das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> stellt <strong>in</strong>nerhalb Deutschlands ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches Bild<br />

bezogen auf Begrifflichkeiten, Konzepte, E<strong>in</strong>schätzungen, Vorgehensweisen, Qualitätsstandards<br />

und F<strong>in</strong>anzierungsmodalitäten dar. Aufgrund der <strong>in</strong>dividuellen Arbeit von<br />

und mit Laien müssen die Mitarbeiter des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> sensibel mit<br />

Mentalitäten, Prägungen und regionalen sowie kulturellen Besonderheiten umgehen<br />

können, die e<strong>in</strong>en solchen erweiterten Spielraum erforderlich machen.<br />

E<strong>in</strong>ige standardisierte Entwicklungen haben sich durchgesetzt, auf die hier im Folgenden<br />

näher e<strong>in</strong>zugehen ist.<br />

2.2.1 Organisationsformen<br />

Die Organisationsform des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> ist je nach Region, Entstehung,<br />

privater Initiative, geschichtlicher Entwicklung und f<strong>in</strong>anzieller Unterstützung<br />

unterschiedlich geprägt und aufgebaut. Sie reicht vom Betreuten <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

als Kl<strong>in</strong>ikangebot über kommunale Trägerangebote bis h<strong>in</strong> zu selbstständigen Vere<strong>in</strong>sangeboten.<br />

Die Wahl der geeigneten Organisationsform ist abhängig von fachlichen<br />

Zielsetzungen, f<strong>in</strong>anziellen und personellen Ressourcen sowie regionalen Besonderheiten<br />

<strong>in</strong> der Trägerlandschaft.<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als Kl<strong>in</strong>ikangebot bedeutet, dass das Betreute <strong>Wohnen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Familien</strong> direkt mit e<strong>in</strong>er Kl<strong>in</strong>ik verbunden ist und <strong>in</strong>sbesondere die F<strong>in</strong>anzierung<br />

über die Kl<strong>in</strong>ik abgewickelt wird. Die überörtlichen Sozialhilfeträger übernehmen<br />

also stationäre E<strong>in</strong>gliederungshilfe für e<strong>in</strong> quasi kl<strong>in</strong>ikexternes Bett. Dadurch existiert<br />

e<strong>in</strong>e gesetzlich abgesicherte Regelf<strong>in</strong>anzierung, aber auch e<strong>in</strong>e langfristige B<strong>in</strong>dung an<br />

e<strong>in</strong>e stationäre Institution. Dabei s<strong>in</strong>d die personellen Ressourcen der Kl<strong>in</strong>ik nutzbar<br />

und bei auftretenden Krisen oder akuten Krankheitsphasen ist e<strong>in</strong>e unkomplizierte<br />

Rückverlegung oder zeitweise Unterbr<strong>in</strong>gung der Bewohner <strong>in</strong> vertraute stationäre<br />

Strukturen möglich. Zudem stellt die Kl<strong>in</strong>ik e<strong>in</strong> ständiges Reservoir an Bewohnern zur<br />

Verfügung, sodass Plätze des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> auch bei unerwarteten<br />

Schwierigkeiten unkompliziert belegt werden können. Für die Bewohner bedeutet diese<br />

Form des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> e<strong>in</strong>en fortlaufenden Status als psychisch er-<br />

Seite 25 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

krankter Patient, was oftmals hospitalisierende Wirkungen nach sich zieht und wenig<br />

zu Selbstständigkeit und sozialer Integration beiträgt.<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als kommunales Trägerangebot bedeutet, dass das<br />

Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> an e<strong>in</strong>en Träger angeschlossen ist, der <strong>in</strong> der jeweiligen<br />

Region bereits <strong>in</strong>tegriert ist, von dem durch se<strong>in</strong>e Ausstattung, Angebote und Größe<br />

profitiert werden kann, <strong>in</strong>sbesondere durch personelle Synergieeffekte. Demgegenüber<br />

steht e<strong>in</strong>e unsichere f<strong>in</strong>anzielle Situation, da Kommunen und Landkreise <strong>in</strong> diesem Fall<br />

zusätzliche Kosten zu tragen haben, die vorher vom Land übernommen wurden. Bei der<br />

unsicheren f<strong>in</strong>anziellen Lage der Kommunen und unadäquater Ausstattung für ambulante<br />

Betreuungen s<strong>in</strong>d nötige langfristige F<strong>in</strong>anzierungszusagen kaum möglich. Auf<br />

der Hand liegen die Vorteile der Geme<strong>in</strong>de<strong>in</strong>tegration und Normalität dieser Organisationsform.<br />

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> als selbstständiges Vere<strong>in</strong>sangebot bedeutet, dass<br />

die Dienstleistung relativ unabhängig von bürokratischer Struktur se<strong>in</strong> kann, dennoch<br />

aber <strong>in</strong>haltlich-fachlich abhängig von anderen E<strong>in</strong>richtungen und Diensten ist. Zu den<br />

Risiken zählen mit Sicherheit die f<strong>in</strong>anziell schwierige und unsichere Lage sowie das<br />

Fehlen e<strong>in</strong>es Bewohnerstammes, auf den bei unerwarteten Schwierigkeiten zurückgegriffen<br />

werden kann. <strong>Als</strong> positiv s<strong>in</strong>d die kreative Ausgestaltung und der erweiterte<br />

Gestaltungsspielraum der Dienstleistung zu nennen, die zu ungewohnten, <strong>in</strong>dividuellen<br />

Lösungen führen können (vgl. Schönberger, C., Stolz, P. 2003).<br />

Außerdem kann zwischen vier verschiedenen Typen des Betreuten <strong>Wohnen</strong>s <strong>in</strong> <strong>Familien</strong><br />

unterschieden werden:<br />

1. Patientenkolonien oder „Konzentrationstyp“: es werden viele psychiatrische Patienten<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dorf oder e<strong>in</strong>er Stadt untergebracht.<br />

2. Krankenhausunabhängiges <strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> oder „Dispersions-Typ“:<br />

psychisch erkrankte Menschen leben über das ganze Land verteilt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Gastfamilien.<br />

3. Krankenhauszentrierter Typ oder „Adnex-Typ“: (häufigste Form) Ausgangspunkt<br />

ist e<strong>in</strong> psychiatrisches Krankenhaus, die psychisch erkrankten Menschen werden von<br />

dort betreut und <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> <strong>in</strong> der näheren Umgebung untergebracht.<br />

Seite 26 von 111

<strong>Betreutes</strong> <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> – Beschreibung der Situation der Betreuungsfamilien <strong>in</strong> Bayern<br />

4. Semiprofessioneller Typ: <strong>in</strong> unmittelbarer Umgebung e<strong>in</strong>es psychiatrischen Kran-<br />

kenhauses werden Pflegedörfer gebaut (im Zeitraum 1890 – 1910 sehr verbreitet).<br />

2.2.2 F<strong>in</strong>anzielle und sozialrechtliche Verankerung<br />

Die Angebote zum Betreuten <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Deutschland <strong>in</strong> starkem<br />

Maße abhängig von den aktuellen sozialpsychiatrischen Anschauungen sowie der<br />

sozioökonomischen Lage.<br />

Zuständigkeit<br />

Auf Landesebene, bzw. <strong>in</strong> Bayern auf Bezirksebene, s<strong>in</strong>d die überörtlichen Sozialhilfeträger<br />

rechtlich für die Kosten der stationären E<strong>in</strong>gliederungshilfe zuständig.<br />

Das Betreute <strong>Wohnen</strong> <strong>in</strong> <strong>Familien</strong> stellt jedoch, ähnlich wie das Betreute <strong>Wohnen</strong> (außerhalb<br />

von <strong>Familien</strong>), e<strong>in</strong>e Form der ambulanten E<strong>in</strong>gliederungshilfe dar, welche aufgrund<br />

der kommunalen Verantwortlichkeit <strong>in</strong> den Zuständigkeitsbereich der örtlichen<br />

Sozialhilfeträger fällt, womit diese für die Leistungen aufkommen müssten.<br />

In der bisherigen Praxis zeigen sich <strong>in</strong> der Bundesrepublik allerd<strong>in</strong>gs die 24 verschiedenen<br />

überörtlichen Sozialhilfeträger der Bundesländer trotz fehlender direkter Zuständigkeit<br />

verantwortlich für die Ausgestaltung, um neue f<strong>in</strong>anzielle E<strong>in</strong>sparmöglichkeiten<br />

zu erschließen und die ambulante Versorgungslandschaft auszubauen.<br />

Sozialgesetzbuch<br />

Folgende relevante Regelungen zur ambulanten E<strong>in</strong>gliederungshilfe f<strong>in</strong>den sich im Sozialgesetzbuch:<br />

Im § 53 des SGB XII, <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX, der<br />