Über alle Berge - ASB Kassel

Über alle Berge - ASB Kassel

Über alle Berge - ASB Kassel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Über</strong> <strong>alle</strong> <strong>Berge</strong><br />

Die <strong>Kassel</strong>er <strong>Berge</strong> kennt jeder, der auf der A 7 die Landesgrenze zwischen Niedersachsen<br />

und Hessen passiert. Extreme Steigungen und Gefällstrecken, die zu schweren<br />

Unfällen führen. Der Rettungsdienst <strong>Kassel</strong> ist nicht nur auf solche Situationen<br />

eingestellt.<br />

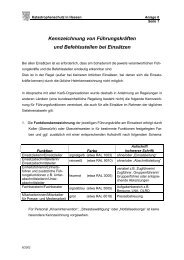

Die Koordination vor Ort ist ziemlich problematisch, besonders, weil Kräfte aus unterschiedlichen<br />

Rettungsdienstbereichen eingesetzt werden. Zum Teil kommen sogar Rettungswagen aus Göttingen<br />

(Niedersachsen) in das etwa 45 Kilometer entfernte <strong>Kassel</strong>. Die Rettungswagen fahren kreuz und<br />

quer zu den Kliniken. Niemand behält den <strong>Über</strong>blick, und zum Schluss weiß keiner mehr, wer in welches<br />

Krankenhaus gebracht wurde. Aus diesen Erfahrungen werden Konsequenzen gezogen: Der<br />

Unfall im Jahre 1985 gilt als Geburtsstunde der leitenden Notarztgruppe in <strong>Kassel</strong>. Inzwischen ist die<br />

Institution eines Leitenden Notarztes (LNA) in Hessen gesetzlich vorgeschrieben. In <strong>Kassel</strong> wechseln<br />

sich sieben LNA mit ihren Diensten ab. Sie teilen sich genau wie die sieben Organisatorischen<br />

Leiter Rettungsdienst (OrgL) diese Aufgabe.<br />

Luftnotfall über <strong>Kassel</strong><br />

Und so wird 15 Jahre nach dem schweren Bus-Unfall auf der A 7 vom <strong>Kassel</strong>er Rettungsdienst ein<br />

Großeinsatz bewältigt: Am 15. Oktober 2000 geht in der zentralen Leitstelle für den Rettungsdienstbereich<br />

<strong>Kassel</strong> ein Luftnotfallmeldung von Flughafen <strong>Kassel</strong>-Calden ein. Durch Turbulenzen<br />

hat es an Bord einer Passagiermaschine Verletzte gegeben. Teilweise haben sie schwere Verbrühungen<br />

davongetragen. Die Maschine aus Spanien sei durch ein Luftloch abgesackt, lässt der<br />

Pilot via Tower die Rettungsleitstelle wissen.<br />

Der Notruf läuft um 12.40 Uhr ein, die Maschine landet um 12.58 Uhr. Es bleiben also 18 Minuten,<br />

um sich auf eine nicht bekannte Zahl von Verletzten vorzubereiten. Die Disponenten gehen streng<br />

nach dem Alarmplan „Flugnotfall" vor. Es werden alarmiert: LNA, OrgL, acht Rettungswagen, ein<br />

Notarzt-Einsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber „Christoph 7“. Diesmal läuft der Einsatz<br />

wie am Schnürchen. Zehn Passagiere müssen in Krankenhäusern behandelt werden.<br />

Leitfunkstelle <strong>Kassel</strong><br />

Zum Rettungsdienstbereich<br />

<strong>Kassel</strong> gehören die Stadt mit<br />

196.211 und der Landkreis mit<br />

245.591 Einwohnern. Er reicht<br />

von der Landesgrenze Niedersachsens<br />

bis Guxhagen und<br />

von der nordrheinwestfälischen<br />

Landesgrenze<br />

bis Helsa.<br />

Zwölf Ortsvereine des <strong>ASB</strong>,<br />

DRK und der Johanniter sowie<br />

die Feuerwehr stellen den Rettungsdienst<br />

in <strong>Kassel</strong> Stadt<br />

und Land sicher. In der Zentralen Leitstelle, die für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz<br />

zuständig ist, werden jährlich rund 60 000 Rettungsdiensteinsätze bearbeitet.

Die Zentrale Leitstelle ist in der Wache 1 der Feuerwehr <strong>Kassel</strong> untergebracht. Sie ist neben<br />

Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Offenbach und Wiesbaden zugleich eine Leitfunkstelle für<br />

Hessen. Aufgaben dieser Leitfunkstellen sind neben Tätigkeiten „normaler" integrierter Leitstellen:<br />

die Zuweisung zusätzlicher Funkkanäle und Unterstützung der übrigen Zentralen Leitstellen in <strong>alle</strong>n<br />

Fragen der Einsatzabwicklung, Ausf<strong>alle</strong>rsatz für die übrigen Zentralen Leitstellen, Sammeln der<br />

Meldungen über besondere Vorkommnisse und Schadenfälle, Aufbereitung und Weitermeldung an<br />

das zuständige Regierungspräsidium<br />

und die<br />

Ministerien, Alarmierung<br />

von Technikern bei Störungen<br />

in den fernmeldetechnischen<br />

Betriebsanlagen<br />

des Funknetzes und der<br />

Zentralen Leitstellen, Funküberwachung<br />

im eigenen<br />

Funkverkehrsbereich und<br />

für bestimmte Leitfunkstellen:<br />

der Einsatz von Rettungshubschraubern.<br />

Die<br />

Leitfunkstelle <strong>Kassel</strong> nahm<br />

im Juli 1974 ihren Betrieb<br />

auf.<br />

Heute verfügt sie über<br />

sechs Leitstellenarbeitsplätze.<br />

Sie <strong>alle</strong> sind identisch<br />

ausgestattet. An ihnen sind<br />

Notrufabfragen sowie die<br />

Alarmierung und die Bedienung<br />

<strong>alle</strong>r Funk- und Telekommunikationseinrichtungen<br />

möglich. Gearbeitet<br />

wird mit dem Einsatzleitsystem<br />

ICAD unter Microsoft<br />

Windows NT.<br />

Die kommunikationstechnische<br />

Ausstattung besteht<br />

aus vier Notrufanschlüssen<br />

aus dem Ortsnetz <strong>Kassel</strong>, 16 Notrufanschlüssen aus den Ortsnetzen des Landkreises <strong>Kassel</strong>,<br />

Querverbindungen zur Polizei für wechselseitigen <strong>Über</strong>weisungsverkehr von Notrufen über die 110<br />

und 112, fünf Rettungsdienstanschlüssen 19 222 aus dem Ortsnetz <strong>Kassel</strong> und einem Anschluss<br />

zum Rettungshubschrauber. Der Funkverkehr zur Alarmierung, Lenkung und Koordinierung der<br />

Einsatzmaßnahmen im Rettungsdienstbereich <strong>Kassel</strong> erfolgt über vier Funkverkehrskreise. 28<br />

Disponenten stehen zur Verfügung. Sie <strong>alle</strong> sind Feuerwehrbeamte, die meisten von ihnen mit der<br />

Qualifikation eines Rettungsassistenten. Tagsüber sind vier bis fünf Einsatzbearbeiter im Dienst,<br />

nachts und sonntags drei.<br />

Jeder Disponent wird in regelmäßigen Abständen auf Rettungsmitteln sowie dem Lösch- und<br />

Hilfeleistungszug der Feuerwehr <strong>Kassel</strong> eingesetzt. So ist sichergestellt, dass er den Kontakt zur<br />

Praxis nicht verliert. Eine „Telefonreanimation" wird von der Leitstelle nicht praktiziert, wohl aber<br />

werden Tipps zur Lagerung des Patienten gegeben.

Folgen des Kostendrucks<br />

Auch in <strong>Kassel</strong> muss gespart werden. Ein Ergebnis des Kostendrucks sind beispielsweise<br />

Mehrzweckfahrzeuge (MZF). Brandamtmann Jürgen Barchfeld (41), Sachgebietsleiter<br />

Rettungsdienst: „Wir mussten im Jahre 2000 aus wirtschaftlicher und fachlicher Sicht entscheiden,<br />

ob Krankentransport- und Notfallversorgung in organisatorischer Einheit oder voneinander getrennt<br />

durchgeführt werden sollen.“<br />

Um diese schwierige Frage beantworten zu können, wurden umfangreiche Berechnungen und Strukturüberprüfungen<br />

angestellt. Ergebnis: Die Einheit von Notfallversorgung und Krankentransport ist<br />

das bessere Modell.<br />

Bis zum September 2000 wurden in <strong>Kassel</strong> sowohl Rettungs- als auch Krankenwagen eingesetzt.<br />

Seitdem gibt es - abgesehen von einigen wenigen KTW, die noch bei Hilfsorganisationen in Dienst<br />

stehen - nur noch Mehrzweckfahrzeuge. Die noch verbliebenen KTW werden nach und nach durch<br />

MZF ersetzt. Voraussichtlich wird die Umstellung im Laufe des Jahres 2003 abgeschlossen sein.<br />

Um die Synergien aus der Notfallvorhaltung nutzen und auch die Hilfsfrist von zehn Minuten sicherstellen<br />

zu können, sind Mehrzweckfahrzeuge in Verbindung mit der Nächsten-Fahrzeug Strategie<br />

eine sinnvolle Lösung. Außerdem: Entpuppt sich ein vermeintlich harmloser Krankentransport als<br />

Notfall, stehen sofort qualifiziertes Personal, die erforderliche Ausrüstung und ein adäquates Transportmittel<br />

zur Verfügung.<br />

Ein Notfall geht immer vor<br />

In der Praxis läuft das so: Krankentransporte, die rechtzeitig bestellt sind - in der Regel einen oder<br />

mehrere Tage vorher -, werden bevorzugt bedient. Kommt jedoch ein Notf<strong>alle</strong>insatz dazwischen,<br />

muss der Krankentransport warten.<br />

„Wenn das Fahrzeug den Patienten aufgenommen hat, steht es für einen Notfall nicht mehr zur<br />

Verfügung", so Jürgen Barchfeld. „Wurde der Patient aber noch nicht übernommen, kann das<br />

Fahrzeug umdisponiert und zum Notf<strong>alle</strong>insatz geschickt werden.“<br />

Ein Patient, der im Krankenwagen transportiert werden soll, kann auch mal 15 bis 30 Minuten später<br />

abgeholt werden. Wichtig sei dabei nur, dass der Patient und die Behandlungseinrichtung über<br />

die Verzögerung informiert würden, hebt Barchfeld hervor. Ausgestattet sind die Mehrzweckfahrzeuge<br />

wie normale Rettungswagen. Allerdings gehört bei ihnen auch jeweils ein Tragestuhl zum<br />

Standard.<br />

Wie MZF motivieren<br />

Besetzt werden die Mehrzweckfahrzeuge mindestens mit einem Rettungshelfer als Fahrer und<br />

einem Rettungsassistenten als Team-Chef. Ehrenamtliche werden in den ländlichen Regionen und<br />

besonders an den Wochenenden eingesetzt. In der Stadt <strong>Kassel</strong> spielen Ehrenamtliche für die<br />

Besetzung der Fahrzeuge kaum noch eine Rolle. Eine Ausnahme bildet das NEF des DRK, das<br />

nachts dienstbereit ist. wird ehrenamtlich von Rettungssanitätern und -assistenten besetzt.<br />

Neben <strong>alle</strong>n einsatztaktischen und wirtschaftlichen <strong>Über</strong>legungen bieten MZF einen weiteren Vorteil:<br />

Sie motivieren die Mitarbeiter. „Beim Krankentransport wird der Patient lediglich von einem Ort<br />

zum anderen gebracht", erläutert Jürgen Barchfeld. „Beim Notf<strong>alle</strong>insatz dagegen muss man sich<br />

immer wieder auf eine neue Situation einstellen.“ Beim Mehrzweckfahrzeug ist also - salopp ausgedrückt<br />

- für Abwechslung gesorgt.<br />

Die Mehrzweckfahrzeuge werden mittlerweile nach einem einheitlichen Standard im gesamten<br />

Rettungsdienstbereich angeschafft, wobei die Firmen Strobel und WAS am häufigsten vertreten<br />

sind. Im Innenausbau sind die Fahrzeuge fast identisch, nur beim Kofferaufbau unterscheiden sie<br />

sich.

In einer Arbeitsgruppe entschied man sich für einen bestimmten Gerätestandard. Mit diesem Standard<br />

werden den Organisationen nur die Gerätetypen, nicht aber die genauen Fabrikate vorgeschrieben.<br />

Bei den Defibrillatoren werden deshalb sowohl Geräte von Schiller als auch von Zoll<br />

Medical, Medtronic (Lifepak) oder Stemple (Corpuls) eingesetzt.<br />

Brandamtmann Jürgen Barchfeld: „Wir sind dabei, auf Landesebene die Beschaffung der Medizingeräte<br />

zu vereinheitlichen. Das ist schwierig, weil jede Hilfsorganisation ein anderes Gerät favorisierte<br />

oder an verbandsinterne Beschaffungen gebunden ist. Aus dem Grund wollen wir eine zentrale<br />

Beschaffung in Hessen durchführen." Zurzeit werden nur die Fahrzeuge einheitlich bestellt.<br />

Die Organisationen rüsten sie dann mit ihrer medizinischen Gerätetechnik aus. Die Nähe zu Baunatal<br />

mit seinem großen VW-Werk beeinflusst die Fahrzeugbeschaffung nicht. Einzige Ausnahme<br />

ist der <strong>ASB</strong> Baunatal, wo auf VW-Fahrgestelle geachtet wird.<br />

Nachdem die Abschreibungszeiträume für die Kofferaufbauten in Hessen von bisher vier auf sechs<br />

Jahre festgelegt wurden, haben die Kostenträger mittlerweile ein Kastenfahrzeug mit Renault-<br />

Fahrgestell und Miesen-Aufbau nach DIN EN 1789 Typ C kreiert. Bei der Feuerwehr <strong>Kassel</strong> wird<br />

es mit Luftfederung ohne gefederten Tragetisch getestet.<br />

Vier NEF-Standorte<br />

Die notärztliche Versorgung im Rettungsdienstbereich wird durch vier Notarzt-Einsatzfahrzeuge<br />

und ergänzend durch den Rettungshubschrauber „Christoph 7“ sichergestellt. Für Intensivtransporte<br />

steht ein spezieller NAW zur Verfügung.<br />

Das NEF-System gibt es in <strong>Kassel</strong> seit 1996. Zuvor wurden Notarztwagen vorgehalten. Als Fahrer<br />

der NEF werden ausschließlich Rettungssanitäter und -assistenten eingesetzt. Die Mediziner sind<br />

Anästhesisten, Internisten, Chirurgen und niedergelassene Ärzte.<br />

So sind die Notarzt-Standorte heute organisiert: Klinikum <strong>Kassel</strong>: Das NEF wird von Ärzten des<br />

Klinikums und Rettungsdienstpersonal des <strong>ASB</strong> <strong>Kassel</strong> rund um die Uhr besetzt. Elisabeth-<br />

Krankenhaus <strong>Kassel</strong>: Dieses NEF ist montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 19 Uhr einsatzbereit<br />

und wird ebenfalls von Krankenhausärzten besetzt. Fahrzeug und Rettungsassistent stellt die<br />

Feuerwehr <strong>Kassel</strong>. In der übrigen Zeit ist dieses NEF am Roten-Kreuz-Krankenhaus stationiert und<br />

wird von niedergelassenen Ärzten besetzt. Fahrzeug und Rettungsassistent werden dann von den<br />

drei Hilfsorganisationen nach einem gemeinsamen Dienstplan gestellt. Hofgeismar und Wolfhagen:<br />

Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sind die NEF am jeweiligen Krankenhaus stationiert und<br />

werden von Krankenhausärzten besetzt. In Hofgeismar werden das Fahrzeug und der Rettungsassistent<br />

vom DRK Hofgeismar gestellt. In Wolfhagen kommen Fahrzeug und Besatzung von der<br />

Arbeitsgemeinschaft NEF-Wolfhagen. Die AG bilden der <strong>ASB</strong> aus Bad Emstal und Habichtswald<br />

sowie der DRK-Rettungsdienst <strong>Kassel</strong>. In den übrigen Zeiten werden beide NEF von niedergelassenen<br />

oder dienstfreien Klinik-Ärzten besetzt.<br />

„Christoph 7“ oft gefragt<br />

Der Rettungshubschrauber „Christoph 7" hat seine Station auf dem Dach des Roten-Kreuz-<br />

Krankenhauses. Er ist mit Rettungsassistenten der DRK Rettungsdienst <strong>Kassel</strong> gGmbH besetzt.<br />

Für das ärztliche Personal sorgt das Krankenhaus. Geflogen wird die orange BO 105 CBS von<br />

Piloten des Bundesgrenzschutzes. 18 Piloten der BGS-Fliegerstaffel Mitte in Fuldatal-<br />

Ihringshausen, zwölf Notärzte (sechs Anästhesisten, vier Internisten, zwei Chirurgen) und sechs<br />

Rettungsassistenten gehören zum Stammpersonal. Im Jahr 2001 absolvierte „Christoph 7" über<br />

1280 Einsätze.<br />

Jeder Rettungsassistent und Notarzt, der zum Team von „Christoph 7" gehört, muss jährlich Megacode-Trainingskurse<br />

durchlaufen. Notarzt Peter Stahl: „Dies fördert besonders die Zusammenarbeit<br />

mit bodengebundenen Rettungsteams und verbessert die sichere Durchführung der Reanimationsmaßnahmen."

Auf Anregung von Dr. Jörg Neuzner, Chefarzt der Medizinischen Klinik II im Klinikum <strong>Kassel</strong>, wurde<br />

die Erstversorgung von Herzinfarktpatienten überarbeitet. Besonderes Augenmerk wurde hierbei<br />

auf die ersten Stunden nach dem Infarkt gelegt. Auf <strong>alle</strong>n NEF sowie an Bord von „Christoph 7“<br />

stehen deshalb 12-Kanal-EKG-Geräte zur Verfügung. Für die Einführung der Telemetrie-Technik<br />

gibt es derzeit aber noch keine konkreten <strong>Über</strong>legungen.<br />

Eine weitere Maßnahme zur besserer Behandlung von Infarktpatienten stelle die präklinische<br />

Thrombolyse dar. Sie wurde im gesamten Rettungsdienstbereich <strong>Kassel</strong> eingeführt. Seit September<br />

2002 bis Ende 2004 steht im Rahmen eines landesweiten Pilotprojektes der finanzielle Rahmen<br />

zur Durchführung der präklinischen Thrombolyse zur Verfügung.<br />

Wachen dicht zusammen<br />

Pro Einzelbehandlung liegen die Kosten einer solchen Thrombolyse bei rund 1000 Euro. Aus diesem<br />

Grund haben sich <strong>alle</strong> Kliniken bereit erklärt, dass da: aufnehmende Krankenhaus die Kosten<br />

für den Patienten zu übernehmen hat Eine Thrombolyse zur Behandlung vor Apoplex-Patienten<br />

wird im <strong>Kassel</strong>er Rettungsdienst nicht durchgeführt.<br />

Die Rettungswachen in der Stadt <strong>Kassel</strong> liegen relativ dicht zusammen. Von einer strategischen<br />

Verteilung kann keine Rede sein. Eine <strong>Über</strong>prüfung des Bereichsplanes und der Fahrzeiten in den<br />

Jahren 1999/2000 ergab denn nordwestlichen Stadtgebiet die Hilfsfrist von zehn Minuten nicht<br />

immer einzuhalten ist.<br />

Doch Abhilfe ist in Sicht. Das DRK wird eine neue Wache bauen, um diesen Bereich besser abzudecken.<br />

Baubeginn soll Anfang 2003 sein. Weil durch <strong>Kassel</strong> die Fulda fließt und es nur zwei Brücken<br />

gibt, wurde die Wache des <strong>ASB</strong> unmittelbar an einer der Brücken eingerichtet. Eine neue<br />

Rettungswache wurde außerdem im Kreis <strong>Kassel</strong> an der Oberweser eröffnet, weil von der Rettungswache<br />

in Karlshafen das rechte Weserufer nicht rechtzeitig bedient werden konnte.<br />

Mit Nachbarlandkreisen - auch in Nordrhein-Westfalen - gibt es Kooperationsverträge und Vereinbarungen.<br />

Sie versorgen kleine Ortschaften, die für Fahrzeuge aus dem Rettungsdienstbereich<br />

<strong>Kassel</strong> außerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist liegen.<br />

In zwei Bereichen, die innerhalb der Hilfsfrist von einem <strong>Kassel</strong>er Rettungswagen nicht erreicht<br />

werden können, fährt bei jedem Notf<strong>alle</strong>insatz das NEF voraus, weil der Pkw schneller ist. So wird<br />

die Hilfsfrist sichergestellt, die lediglich „ein geeignetes Rettungsmittel", nicht aber ausdrücklich<br />

einen Rettungswagen fordert. Und so wird halt das NEF geschickt, egal, ob es eine Notarztindikation<br />

gibt oder nicht.<br />

Verwirrende Dienstzeiten<br />

Die Schichtpläne sind bei den beiden großen Hilfsorganisationen in <strong>Kassel</strong> sehr komplex und für<br />

Außenstehende verwirrend.<br />

Stephan Moritz, stellvertretender Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst <strong>Kassel</strong> gGmbH: „Auf<br />

der Rettungswache in <strong>Kassel</strong> haben wir 15 Schichten und in Wolfhagen sind es fünf. Da werden<br />

mal acht Stunden, aber mal auch nur sechs Stunden oder auch mal zehn Stunden am Tag gefahren.<br />

Wir haben auch eine ganze kurze Schicht, an die schließt sich dann die Desinfektion der<br />

Fahrzeuge an, die außerhalb der Vorhaltezeit durchgeführt wird." Für das 24-Stunden-Fahrzeug<br />

zum Beispiel gibt es ein Drei-Schicht-System (6 bis 14, 14 bis 22, 22 bis 6 Uhr).<br />

Letztendlich läuft es auf eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden hinaus. Der Rettungsassistent<br />

arbeitet eine Woche in einer langen, 55 Stunden dauernden Schicht (tägliche Arbeitszeit von 10<br />

bis 20.35 Uhr). Die nächste Woche ist er 22,5 Stunden (9.15 bis 13.35 Uhr) im Dienst. Der Ausgleich<br />

erfolgt dann in einem Zeitraum von 17 Wochen, danach hat er im Schnitt 38,5 Stunden geleistet.<br />

<strong>Über</strong>stunden werden abgebaut oder ausgezahlt.

Beim <strong>ASB</strong> arbeitet der Rettungsdienst in 18 Schichten. Die erste Schicht beginnt um 5.45 Uhr,<br />

weitere Schichten folgen um 8.15 Uhr, 9.15 Uhr, 10 Uhr, 16 Uhr und 22 Uhr.<br />

Kassen fordern Zivis<br />

Drei bis vier Zivildienstleistende stehen auch noch in Diensten des DRK-Rettungsdienstes. „Mehr<br />

bekommen wir auch nicht mehr", sagt Stephan Moritz. „Das größte Problem ist, dass unsere Mehrzweckfahrzeuge<br />

<strong>alle</strong> ein 3,8-Tonnen-Fahrgestell haben und die Zivis diese Fahrzeuge mit ihrem<br />

‚normalen’ Führerschein nicht fahren dürfen.“ Deshalb wird mit den Zivildienstleistenden<br />

vereinbart, dass sie den Führerschein der Klasse C1 auf Kosten des DRK machen.<br />

Moritz: „Das lohnt sich zwar finanziell bei der kurzen Dienstzeit nicht mehr. Aber die Krankenkassen<br />

fordern immer wieder, mehr Zivildienstleistende einzusetzen. Wir machen das, wo es geht,<br />

suchen uns die Leute aber unter dem Gesichtspunkt aus, ob wir sie später auch noch als Aushilfen<br />

einsetzen können.“<br />

Im Rahmen der Notkompetenz dürfen Rettungsassistent und -sanitäter in <strong>Kassel</strong> nach den Empfehlungen<br />

der Bundesärztekammer invasive Maßnahmen durchführen und zum Beispiel während<br />

einer Reanimation halbautomatische Defibrillatoren einsetzen. Ein Arzt übernimmt die Kontrollen<br />

und überprüft die Maßnahmen. Demnächst soll das ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst übernehmen.<br />

Dieser Posten ist landesweit aber noch nicht eingeführt. Jürgen Barchfeld: „Die Notkompetenz<br />

ist in <strong>Kassel</strong> auf Rettungssanitäter erweitert worden. Jeder Rettungssanitäter darf, wenn er<br />

die jährliche Schulung hinter sich hat, auch die Frühdefibrillation durchführen.“<br />

Hintergrund für diese Regelung ist die Laiendefibrillation mit automatischen externen Defibrillatoren<br />

(AED), die zum Teil schon öffentlich zugänglich sind. Wenn AED-Geräte von Laien bedient<br />

werden dürfen, dann müssen diese Geräte Rettungssanitäter erst recht einsetzen dürfen, sagt<br />

man sich in <strong>Kassel</strong>.<br />

Keine privaten Kollegen<br />

Private Betreiber gibt es in <strong>Kassel</strong> nicht. Jürgen Barchfeld: „Da wir eine organisatorische Einheit<br />

von Notfallversorgung und Krankentransport durchführen, sind die Leistungserbringer verpflichtet,<br />

auch Leistungen der Notfallversorgung anzubieten. Dafür hat sich bisher kein privater Betreiber<br />

interessiert.“<br />

<strong>Kassel</strong> war immer schon für Neuerungen zu haben. 1955 bestückt der <strong>ASB</strong> einen Krankenkraftwagen<br />

in <strong>Kassel</strong> erstmals mit Funk und leistet so Pionierarbeit auf dem Gebiet der rettungsdienstlichen<br />

Einsatztaktik in Deutschland. <strong>Über</strong> einige andere Erleichterungen und technische Neuerungen<br />

wird nachgedacht. Dazu gehört das Navigationssystem. „Wir prüfen derzeit, wie hoch die Kosten<br />

für eine Ausstattung der Leitstelle und <strong>alle</strong>r Fahrzeuge mit GPS würden", erzählt Barchfeld.<br />

Mit GPS wüsste die Leitstelle immer, wo sich die Fahrzeuge gerade befinden. Ein Vorteil besonders<br />

für die nächste Fahrzeug-Strategie. In Spitzenzeiten sind im gesamten Rettungsdienstbereich<br />

immerhin bis zu 37 Fahrzeuge unterwegs. Bislang kann der Disponent nur eine Straßenkarte abrufen,<br />

die den letzten Standort des Fahrzeugs anzeigt. Stefan Weber (38), Sachbearbeiter Rettungsdienst:<br />

„Der Disponent muss heute noch ungefähr wissen, wo sich das Fahrzeug befindet, oder<br />

eine Umfrage starten, wer denn dem Einsatzort am nächsten ist.“<br />

In Bezug auf den oft lästigen „Papierkrieg“ ist für die Rettungsdienst-Mitarbeiter in <strong>Kassel</strong> ebenfalls<br />

eine Verbesserung in Sicht. Seit 1. Januar 2002 gibt es bei der Feuerwehr als Träger des Rettungsdienstes<br />

eine zentrale Abrechnungsstelle für die Notarzt-Einsätze. Für dieses Jahr ist als<br />

nächster Schritt eine zentrale Abrechnungsstelle für <strong>alle</strong> Leistungen im Rettungsdienst in Planung.<br />

Barchfeld: „Wir überlegen ferner, ob es nicht sinnvoll ist, die Einsatzaufträge per Datentelegramm<br />

direkt an die Fahrzeuge zu übermitteln. Damit wäre dem Datenschutz genüge getan und Einsatzadresse,<br />

Patientenname und Ereignisart stehen der Besatzung im Fahrzeug lesbar zur Verfügung.“

Mit dem gleichen Gerät können die Patientendaten vor Ort erfasst werden. Mittlerweile gibt es Systeme,<br />

die mit GPS und Navigationssystem gekoppelt sind. Für eine große Erleichterung des Rettungsfachpersonals<br />

würde auch die digitale Erfassung des Einsatzprotokolls sorgen. Hierüber wird<br />

nachgedacht. Doch eine Umsetzung scheint noch in weiter Ferne zu liegen.<br />

Rettungszug des DRK<br />

Im F<strong>alle</strong> eines Katastrophenalarms stünden beim DRK in <strong>Kassel</strong> drei Schnell-Einsatz-Gruppen<br />

(SEG) für die Bereiche Führung/Transport, Verbandsplatz/Betreuung sowie Technik zur Verfügung.<br />

Je eine weitere SEG stellen der <strong>ASB</strong> Nordhessen und das DRK Hofgeismar.<br />

Auf über 17 Jahre Erfahrung kann der Rettungszug des DRK zurückblicken. Diese „Ur-SEG“ wurde<br />

1985 von Holger Gerhold-Toepsch und Wolfgang K. Weber unter den Eindrücken des eingangs<br />

geschilderten schweren Busunglücks auf der A 7 konzipiert. Die Einheit zielt auf die Versorgung<br />

von Verletzten bei größeren Unglücksfällen ab, die unterhalb der Katastrophenschwelle liegen. Der<br />

Rettungszug des DRK hat nichts mit dem Rettungszug der Deutschen Bahn zu tun, der ebenfalls<br />

in <strong>Kassel</strong> stationiert ist.<br />

Der Rettungszug des DRK greift im Wesentlichen auf die Fahrzeuge des erweiterten Katastrophenschutzes<br />

zurück. Die Ausstattung der Fahrzeuge wurde <strong>alle</strong>rdings den speziellen Anforderungen<br />

angepasst. Deshalb gehört auch eine Technik-Komponente zu dieser SEG. Sie stellt sicher,<br />

dass weitgehend autark gearbeitet werden kann. Den Helfern stehen - falls erforderlich - Zelte,<br />

Heizungen und Licht aus eigenen Ressourcen zur Verfügung, um unverletzte Betroffene betreuen<br />

zu können. Automatisch mit der SEG rückt der Kriseninterventionsdienst aus.<br />

Alarmiert werden die 20 Einsatzkräften der SEG über Funkmeldeempfänger. Damit konnte bei<br />

<strong>alle</strong>n Einsätzen und Übungen die Sollstärke zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag erreicht<br />

werden. Die maximale Zeit bis zur Einsatzbereitschaft der ehrenamtlich Tätigen ist mit 30 Minuten<br />

vorgegeben - eine Zeit, die bisher immer deutlich unterschritten wurde. Das gute Ergebnis ist unter<br />

anderem darauf zurückzuführen, dass die SEG personell dreifach besetzt ist. Dadurch ist jederzeit<br />

gewährleistet, dass genügend Helfer zur Verfügung stehen. Die Ausstattung ist doppelt vorhanden.<br />

Zum Fahrzeugpark gehören ein ELW, ein Arzttruppkraftwagen für die Ärztegruppe, zwei Vier-<br />

Tragen-KTW, die aber, wenn Rettungswagen frei sind, gegen diese ausgetauscht werden.<br />

Holger Gerhold-Toepsch, Geschäftsführer des DRK in <strong>Kassel</strong> und Zugführer: „Was am meisten<br />

gebraucht wird, ist die Arztgruppe. Eine Betreuung ist besonders in der Anfangsphase notwendig,<br />

weil in der Regel innerhalb von einer halben oder Dreiviertelstunde weitere Transportkapazitäten<br />

eintreffen. Ich kann mich an keinen Einsatz erinnern, bei dem wir selbst auch transportieren mussten.“<br />

Einsätze, zu denen die SEG gerufen wurde, waren in den letzten Jahren mehrere Brände in Altenheimen,<br />

eine Gefängnisrevolte und zuletzt das Hochwasser im August 2002. Hier war die SEG in<br />

Dresden im Einsatz. „Wir sind dafür, die SEG lieber einmal zu früh als gar nicht zu alarmieren", so<br />

Holger Gerhold-Toepsch. „Von der Strategie: Erst fährt die Feuerwehr raus, guckt sich <strong>alle</strong>s an,<br />

erkundet bis in den letzten Winkel und fordert erst dann eine SEG nach, halte ich nichts.“<br />

„SEG 2000“ des <strong>ASB</strong><br />

Die Schnell-Einsatz-Gruppe des <strong>ASB</strong> - „SEG 2000“ genannt - besteht aus 25 Ehrenamtlichen sowie<br />

hauptberuflichen Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich in der SEG engagieren. Der Personalstab<br />

umfasst Sanitätshelfer, Rettungsassistenten, Krankenschwestern und -pfleger sowie Ärzte. Aufgabe<br />

der „SEG 2000“ ist es, bei Großschäden den regulären Rettungsdienst zu unterstützen und bei<br />

Großveranstaltungen wie dem Hessentag den Sanitätsdienst durchzuführen.<br />

Die „SEG 2000" verfügt über Material und Helfer zum Betrieb eines Verbandplatzes für zehn Patienten.<br />

Zur Ausrüstung gehören ELW, Gerätewagen, Vier-Tragen-KTW und RTW. Werden zusätz-

liche Notärzte angefordert, können über die Funkschleife „Dritter Notarzt" bis zu zehn niedergelassene<br />

Mediziner mit der Qualifikation zum Notarzt erreicht werden.<br />

Für die Notfallseelsorge gibt es je einen katholischen, evangelischen und muslimischen Geistlichen.<br />

Die Krisenintervention liegt in Händen des DRK.<br />

Pfarrer Kurt Grützner, Beauftragter der evangelischen Landeskirche Kurhessen-Waldeck für Polizei-<br />

und Notfallseelsorge, bekam als Ausbilder an der Polizeifachhochschule Kontakt zu muslimischen<br />

Gemeinden in <strong>Kassel</strong>. Weil es im Islam keine Notfallseelsorge im christlichen Sinne gibt,<br />

übernimmt er diese Aufgabe.<br />

Unterstützt wird Pfarrer Grützner durch den Vorsitzenden des Moschee-Vereins zu <strong>Kassel</strong>, Rauf<br />

Yümaz. Dieser besitzt zwar keine seelsorgerische Ausbildung, hat sich aber bereit erklärt, bei<br />

sprachlichen und ethischen Problemen zu vermitteln.<br />

Auf ins Fitness-Studio<br />

Frank Zängerling, Leiter der <strong>ASB</strong>-Rettungswache in Baunatal und einer von sieben OrgL: „Arbeiten<br />

bis zum 65. Lebensjahr - das ist in unserem Beruf die Ausnahme. Die meisten gehen vorzeitig in<br />

Rente, wobei das größte Problem der Rücken ist. Da muss man eine gewisse Prophylaxe betreiben,<br />

die richtige Hebetechnik zum Beispiel. Und auch der Besuch des Fitness-Studios ist wichtig,<br />

um die Rückenmuskulatur zu stärken.“<br />

Der <strong>ASB</strong> arbeitet aus diesem Grund mit einem Baunataler Gesundheitszentrum zusammen. Dort<br />

dürfen die Rettungsdienst-Mitarbeiter kostenlos trainieren. Von dem Angebot wird rege Gebrauch<br />

gemacht; die Mitarbeiter des Rettungsdienstes sind begeistert. Der Betriebssport ist eine Goodwill-<br />

Aktion des Gesundheitszentrums.<br />

Mike Hammer (35) kam durch den Katastrophenschutz zu seinem Beruf. Beim DRK in <strong>Kassel</strong><br />

machte er seine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Der Beruf bereitete ihm so viel Freude, dass<br />

er dabei blieb. In den 90-er Jahren wechselte er zum <strong>ASB</strong> Baunatal und qualifizierte sich zum Rettungsassistenten.<br />

Fortbildungen für die Mitarbeiter werden beim <strong>ASB</strong> in Baunatal ernst genommen.<br />

Mike Hammer: „Wir haben sehr gute Referenten, Ärzte und Rettungsassistenten. Nach einer<br />

Woche muss jeder in einer Prüfung beweisen, was er gelernt hat.“<br />

In Refresher-Lehrgängen, die jährlich stattfinden, werden <strong>alle</strong> immer wieder auf ihr Wissen abgeklopft,<br />

sowohl die Hauptamtlichen als auch die Ehrenamtlichen. Hierbei geht es nicht nur um medizinische<br />

Themen. Ein Rechtsanwalt zum Beispiel klärt die Teilnehmer unter anderem über Straßenverkehrsrecht,<br />

haftungsrechtliche Dinge oder Körperverletzung auf.<br />

Ein besonderes Highlight ist die einmal im Jahr angebotene Rettungsdienstfortbildung im Landesseejugendheim<br />

auf der Nordseeinsel Sylt. Der Clou: Die Fortbildung auf Sylt gilt als Dienstzeit.<br />

Andreas H. Fiftzsche (Text und Fotos)<br />

Informationen Rettungsdienst <strong>Kassel</strong>, Sachgebietsleiter Brandamtmann Jürgen Barchfeld, Feuerwache I Wolfhager<br />

Straße 25, 34 117 <strong>Kassel</strong>, Telefon: 05 61 / 78 84 - 1 01, Fax -114, E-Mail: iuergen.barchfeld@stadt-kassel.de