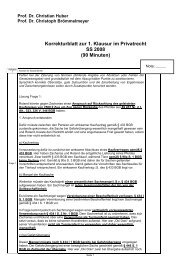

Korrekturblatt zur Probe-Klausur im Privatrecht SS 2011 (90 Minuten ...

Korrekturblatt zur Probe-Klausur im Privatrecht SS 2011 (90 Minuten ...

Korrekturblatt zur Probe-Klausur im Privatrecht SS 2011 (90 Minuten ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Aufgabe<br />

2<br />

a)<br />

III. K könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung in Höhe von 80.000,- Euro gemäß § 823<br />

Abs. 1 BGB haben.<br />

1.) Zunächst müsste eine Rechtsgutverletzung iSd § 823 Abs. 1 BGB gegeben sein.<br />

a) Es könnte das Eigentum der K verletzt sein. Die K war Eigentümerin des Ferraris, der infolge des Unfalls einen Totalschaden<br />

erlitt. Eine Eigentumsverletzung der K ist daher gegeben.<br />

b) Allerdings ist zu beachten, dass der Ferrari bereits zum Zeitpunkt der Übergabe an K mangelbehaftet war, so dass diese<br />

niemals Eigentümerin eines mangelfreien Fahrzeuges gewesen ist und der spätere Schaden nur die Folge des von Anfang an<br />

bestehenden Mangels an den Reifen war. Es handelt sich daher um einen Fall des sog. weiterfressenden Schadens. In einem<br />

solchen Fall liegt nach ständiger Rechtsprechung des BGH keine Eigentumsverletzung vor, wenn der weitere Schaden mit dem<br />

ursprünglichen Mangel stoffgleich ist und sich dadurch lediglich der frühere Mangel der Kaufsache realisiert hat. Dann sei nur das<br />

Äquivalenzinteresse des Käufers beeinträchtigt, das über vertragliche Ansprüche und nicht über § 823 Abs. 1 BGB geschützt<br />

werde. Ist dagegen der neue Schaden mit den ursprünglichen Mangel nicht stoffgleich, sei das Integritätsinteresse des Käufers<br />

beeinträchtigt und eine Eigentumsverletzung iSd § 823 Abs. 1 BGB zu bejahen. Stoffgleichheit besteht, wenn es technisch nicht<br />

möglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist, einen Mangel zu beheben. Für B war erkennbar, dass die Reifen aufgrund ihres Alters<br />

und Profils ungeeignet waren, um mit dem Fahrzeug die Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Die Reifen hätten durch neue Reifen<br />

ersetzt werden können, wodurch der Mangel behoben worden wäre. Es wäre daher technisch ohne weiteres möglich und<br />

wirtschaftlich gut vertretbar, den Mangel zu beheben. Der Unfallschaden ist deshalb nicht mit dem ursprünglichen Mangel der<br />

Kaufsache stoffgleich, sondern enthält eine zusätzliche Eigentumsverletzung der K iSd § 823 Abs. 1 BGB.<br />

2.) Die Rechtsgutsverletzung der K, die Beeinträchtigung des Eigentums, müsste kausal durch ein Handeln oder Unterlassen der<br />

B herbeigeführt worden sein. B hat es unterlassen, die Reifen zu überprüfen und auszuwechseln. Dieses Unterlassen kann nicht<br />

hinzugedacht werden, ohne dass der konkrete Erfolg, der mit dem Unfall eingetretene Totalschaden des Fahrzeuges entfiele. Das<br />

Unterlassen der B war somit kausal für den Eintritt der Rechtsgutsverletzung, der Zerstörung des Eigentums der K.<br />

3.) Das Unterlassen der B war auch rechtswidrig.<br />

4.) Das Unterlassen der B müsste weiterhin gemäß § 276 Abs. 1 BGB schuldhaft gewesen sein. B könnte fahrlässig iSd § 276<br />

BGB gehandelt haben. Dann müsste sie die <strong>im</strong> Verkehr erforderliche Sorgfalt gemäß § 276 Abs. 2 BGB außer Acht gelassen<br />

haben. Prüfungsmaßstab für § 276 Abs. 2 BGB ist ein objektiv handelnder Dritter des entsprechenden Verkehrskreises. Ein<br />

solcher hätte bei einer routinemäßigen Sichtkontrolle der Bereifung erkannt, dass der Reifentyp bereits seit zwei Jahren nicht<br />

mehr für das entsprechende Modell verwendet wurde und damit festgestellt, dass das Profil der Reifen überholt war. Das<br />

Unterlassen der B war daher fahrlässig iSv § 276 Abs. 1 BGB. B ist somit K nach § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz<br />

verpflichtet.<br />

5.) Art und Umfang des Schadensersatzes richten sich nach den §§ 249 ff. BGB. Der durch die Rechtsgutsverletzung der B<br />

adäquat verursachte Schaden besteht darin, dass das Eigentum der K, der Ferrari, völlig zerstört wurde. Bei der Zerstörung eines<br />

gebrauchten Fahrzeuges richtet sich der Umfang des Schadensersatzanspruches nach den Kosten der Wiederbeschaffung eines<br />

gleichwertigen Fahrzeugtyps bei einem seriösen Händler, sog. Wiederbeschaffungswert. Wegen der Händlerspannen kann der<br />

Wiederbeschaffungswert allerdings bis zu 25 % über dem Zeitwert eines Fahrzeuges liegen. Unter dem Zeitwert wird der Preis<br />

verstanden, den d er Eigentümer bei einem zeitnahen Verkauf des Fahrzeuges hypothetisch erzielt hätte. Nach der<br />

Rechtsprechung des BGH stellt der Ersatz des Wiederbeschaffungswertes eine Naturalrestitution iSd § 249 Abs. 2 S. 1 BGB dar.<br />

Der Wiederbeschaffungswert des Ferraris beträgt 80.000,- Euro, so dass K gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz nach §§<br />

823 Abs. 1, 249 Abs. 2 S. 1 BGB in Höhe von 80.000,- Euro hat.<br />

6.) Der Schadensersatzanspruch der K gegen B aus § 823 Abs. 1 BGB könnte jedoch verjährt sein. Nach §§ 195, 199 Abs. 1<br />

BGB verjähren Ansprüche aus unerlaubter Handlung innerhalb der Regelverjährungsfrist von drei Jahren, wobei die Frist mit dem<br />

Schluss des Jahres beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von den den Anspruch<br />

begründenden Umständen und der Person des Schuldners erlangt hat. K hat eine solche Kenntnis erst zum Zeitpunkt des Unfalls<br />

erlangt. Seitdem sind noch keine drei Jahre verstrichen, so dass der Anspruch der K gegen B noch nicht verjährt ist. Allerdings<br />

wird von einem Teil der Literatur erwogen, in Fällen der vorliegenden Art, die Ansprüche aus Vertrag und aus § 823 BGB<br />

einheitlich der kurzen Verjährung des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB zu unterstellen. Der BGH lehnt dies aber zutreffend ab. Er stellt<br />

darauf ab, dass zwischen dem Schadensersatzanspruch aus Vertragsverletzung und demjenigen aus unerlaubter Handlung eine<br />

echte Anspruchskonkurrenz gegeben sei, mit der Folge, dass jeder Anspruch den ihm eigenen gesetzlichen Regelungen folge.<br />

Daher verjährt der Anspruch aus unerlaubter Handlung unabhängig von einer möglichen vertraglichen Rechtsgrundlage nach §<br />

195 BGB erst nach drei Jahren. Der Anspruch der K gegen B aus § 823 Abs. 1 BGB ist daher noch nicht verjährt.<br />

Ergebnis: K hat gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß §§ 823 Abs. 1, 249 Abs. 2 S. 1 BGB.<br />

Gesamtergebnis: K hat gegen B einen Schadensersatzanspruch aus Sachmängelhaftung in Höhe von 80.000,- Euro gemäß §§<br />

437 Nr. 3 Alt. 1, 434, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1 BGB, der aber aufgrund der erhobenen Einrede der Verjährung seitens B<br />

nicht durchsetzbar ist. Ferner hat K gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 80.000,- Euro gemäß §§ 823 Abs.<br />

1, 249 Abs. 2 S. 1 BGB, der noch nicht verjährt ist.<br />

Antwort in Stichpunkten<br />

S könnte gegen I einen Anspruch auf Übergabe des Bildes „Sonnenaufgang“ aus § 433 Abs.1 S.1 BGB haben.<br />

Voraussetzung ist ein wirksamer Kaufvertrag zwischen S und I. Ein wirksamer Kaufvertrag setzt ein Angebot und eine<br />

übereinst<strong>im</strong>mende Annahme voraus. Dabei müssen die essentialia negotii enthalten sein. Angebot und Annahme müssen auch<br />

jeweils dem Vertragspartner zugehen. S hat I ein Angebot zum Kauf des Bildes „Sonnenuntergang“ geschickt. Nach § 133 BGB<br />

sind empfangsbedürftige Willenserklärungen so auszulegen wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter<br />

Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste. Der I musste die Karte der S als Angebot zum Kauf des Bildes<br />

„Sonnenuntergang“ verstehen.<br />

Es liegt kein Angebot zum Kauf des Bildes „Sonnenaufgang“ vor, so dass die Voraussetzungen eines wirksamen Kaufvertrages<br />

nicht vorliegen.<br />

Die Anfechtung des Kaufvertrages führt nicht zu einem Kaufvertrag über das Bild „Sonnenaufgang“. Durch eine<br />

Anfechtungserklärung kommt kein neuer Vertrag zu Stande.<br />

Ergebnis: S hat gegen I keinen Anspruch auf Übergabe des Bildes „Sonnenaufgang“ aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.<br />

30<br />

max<strong>im</strong>al<br />

mögliche<br />

Punkte<br />

10<br />

Punkte<br />

Erreichte<br />

Punktzahl