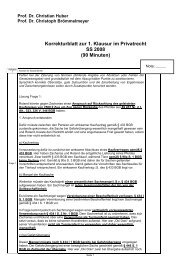

Korrekturblatt zur Probe-Klausur im Privatrecht SS 2011 (90 Minuten ...

Korrekturblatt zur Probe-Klausur im Privatrecht SS 2011 (90 Minuten ...

Korrekturblatt zur Probe-Klausur im Privatrecht SS 2011 (90 Minuten ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

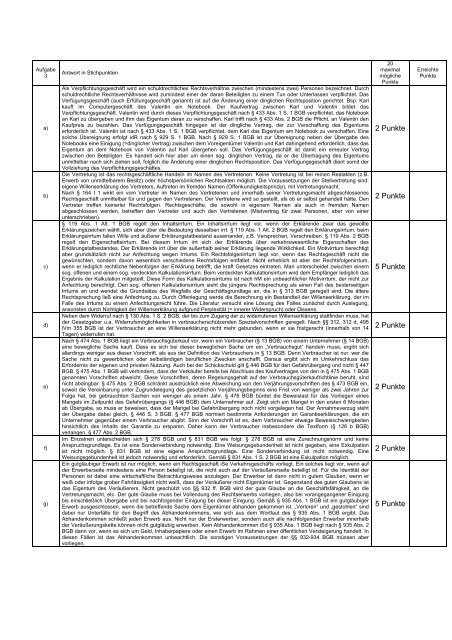

Aufgabe<br />

3<br />

a)<br />

b)<br />

c)<br />

d)<br />

e)<br />

f)<br />

g)<br />

Antwort in Stichpunkten<br />

Als Verpflichtungsgeschäft wird ein schuldrechtliches Rechtsverhältnis zwischen (mindestens zwei) Personen bezeichnet. Durch<br />

schuldrechtliche Rechtsverhältnisse wird zumindest einer der daran Beteiligten zu einem Tun oder Unterlassen verpflichtet. Das<br />

Verfügungsgeschäft (auch Erfüllungsgeschäft genannt) ist auf die Änderung einer dinglichen Rechtsposition gerichtet. Bsp: Karl<br />

kauft <strong>im</strong> Computergeschäft des Valentin ein Notebook. Der Kaufvertrag zwischen Karl und Valentin bildet das<br />

Verpflichtungsgeschäft. Valentin wird durch dieses Verpflichtungsgeschäft nach § 433 Abs. 1 S. 1 BGB verpflichtet, das Notebook<br />

an Karl zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Karl trifft nach § 433 Abs. 2 BGB die Pflicht, an Valentin den<br />

Kaufpreis zu bezahlen. Das Verfügungsgeschäft hingegen ist der dingliche Vertrag, der <strong>zur</strong> Verschaffung des Eigentums<br />

erforderlich ist. Valentin ist nach § 433 Abs. 1 S. 1 BGB verpflichtet, dem Karl das Eigentum am Notebook zu verschaffen. Eine<br />

solche Übereignung erfolgt idR nach § 929 S. 1 BGB. Nach § 929 S. 1 BGB ist <strong>zur</strong> Übereignung neben der Übergabe des<br />

Notebooks eine Einigung (=dinglicher Vertrag) zwischen dem Voreigentümer Valentin und Karl dahingehend erforderlich, dass das<br />

Eigentum an dem Notebook von Valentin auf Karl übergehen soll. Das Verfügungsgeschäft ist damit ein erneuter Vertrag<br />

zwischen den Beteiligten. Es handelt sich hier aber um einen sog. dinglichen Vertrag, da er die Übertragung des Eigentums<br />

unmittelbar nach sich ziehen soll, folglich die Änderung einer dinglichen Rechtsposition. Das Verfügungsgeschäft dient somit der<br />

Vollziehung des Verpflichtungsgeschäftes.<br />

Die Vertretung ist das rechtsgeschäftliche Handeln <strong>im</strong> Namen des Vertretenen. Keine Vertretung ist bei reinen Realakten (z.B.<br />

Erwerb von unmittelbarem Besitz) oder höchstpersönlichen Rechtsakten möglich. Die Voraussetzungen der Stellvertretung sind:<br />

eigene Willenserklärung des Vertreters, Auftreten <strong>im</strong> fremden Namen (Offenkundigkeitsprinzip), mit Vertretungsmacht.<br />

Nach § 164 I 1 wirkt ein vom Vertreter <strong>im</strong> Namen des Vertretenen und innerhalb seiner Vertretungsmacht abgeschlossenes<br />

Rechtsgeschäft unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Der Vertretene wird so gestellt, als ob er selbst gehandelt hätte. Den<br />

Vertreter treffen keinerlei Rechtsfolgen. Rechtsgeschäfte, die sowohl in eigenem Namen als auch in fremden Namen<br />

abgeschlossen werden, betreffen den Vertreter und auch den Vertretenen (Mietvertrag für zwei Personen, aber von einer<br />

unterschrieben).<br />

§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB regelt den Inhaltsirrtum. Ein Inhaltsirrtum liegt vor, wenn der Erklärende zwar das gewollte<br />

Erklärungszeichen wählt, sich aber über die Bedeutung desselben irrt. § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB regelt den Erklärungsirrtum. be<strong>im</strong><br />

Erklärungsirrtum fallen Wille und äußerer Erklärungstatbestand auseinander, z.B. Versprechen, Verschreiben. § 119 Abs. 2 BGB<br />

regelt den Eigenschaftsirrtum. Bei diesem Irrtum irrt sich der Erklärende über verkehrswesentliche Eigenschaften des<br />

Erklärungstatbestandes. Der Erklärende irrt über die außerhalb seiner Erklärung liegende Wirklichkeit. Ein Motivirrtum berechtigt<br />

aber grundsätzlich nicht <strong>zur</strong> Anfechtung wegen Irrtums. Ein Rechtsfolgenirrtum liegt vor, wenn das Rechtsgeschäft nicht die<br />

gewünschten, sondern davon wesentlich verschiedene Rechtsfolgen entfaltet. Nicht erheblich ist aber der Rechtsfolgenirrtum,<br />

wenn er lediglich rechtliche Nebenfolgen der Erklärung betrifft, die kraft Gesetzes eintreten. Man unterscheidet zwischen einem<br />

sog. offenen und einem sog. verdeckten Kalkulationsirrtum. Be<strong>im</strong> verdeckten Kalkulationsirrtum wird dem Empfänger lediglich das<br />

Ergebnis der Kalkulation mitgeteilt. Diese Form des Kalkulationsirrtums ist nach hM ein unbeachtlicher Motivirrtum, der nicht <strong>zur</strong><br />

Anfechtung berechtigt. Den sog. offenen Kalkulationsirrtum sieht die jüngere Rechtsprechung als einen Fall des beiderseitigen<br />

Irrtums an und wendet die Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage an, die in § 313 BGB geregelt sind. Die ältere<br />

Rechtsprechung ließ eine Anfechtung zu. Durch Offenlegung werde die Berechnung ein Bestandteil der Willenserklärung, der <strong>im</strong><br />

Falle des Irrtums zu einem Anfechtungsrecht führe. Die Literatur versucht eine Lösung des Falles zunächst durch Auslegung,<br />

ansonsten durch Nichtigkeit der Willenserklärung aufgrund Perplexität (= innerer Widerspruch) oder Dissens.<br />

Neben dem Widerruf nach § 130 Abs. 1 S. 2 BGB, der bis zum Zugang der zu widerrufenen Willenserklärung stattfinden muss, hat<br />

der Gesetzgeber u.a. Widerrufsmöglichkeiten in verbraucherschützenden Spezialvorschriften geregelt. Nach §§ 312, 312 d, 495<br />

iVm 355 BGB ist der Verbraucher an eine Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht (innerhalb von 14<br />

Tagen) widerrufen hat.<br />

Nach § 474 Abs. 1 BGB liegt ein Verbrauchsgüterkauf vor, wenn ein Verbraucher (§ 13 BGB) von einem Unternehmer (§ 14 BGB)<br />

eine bewegliche Sache kauft. Dass es sich bei dieser beweglichen Sache um ein „Verbrauchsgut“ handeln muss, ergibt sich<br />

allerdings weniger aus dieser Vorschrift, als aus der Definition des Verbrauchers in § 13 BGB. Denn Verbraucher ist nur, wer die<br />

Sache nicht zu gewerblichen oder selbständigen beruflichen Zwecken anschafft. Daraus ergibt sich <strong>im</strong> Umkehrschluss das<br />

Erfordernis der eigenen und privaten Nutzung. Auch bei der Schickschuld gilt § 446 BGB für den Gefahrübergang und nicht § 447<br />

BGB. § 475 Abs. 1 BGB will verhindern, dass der Verkäufer bereits bei Abschluss des Kaufvertrages von den in § 475 Abs. 1 BGB<br />

genannten Vorschriften abweicht. Diese Vorschriften, deren Regelungsgehalt auf der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie beruht, sind<br />

nicht abdingbar. § 475 Abs. 2 BGB schränkt ausdrücklich eine Abweichung von den Verjährungsvorschriften des § 473 BGB ein,<br />

soweit die Vereinbarung unter Zugrundelegung des gesetzlichen Verjährungsbeginns eine Frist von weniger als zwei Jahren <strong>zur</strong><br />

Folge hat, bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr. § 476 BGB bürdet die Beweislast für das Vorliegen eines<br />

Mangels <strong>im</strong> Zeitpunkt des Gefahrübergangs (§ 446 BGB) dem Unternehmer auf. Zeigt sich ein Mangel in den ersten 6 Monaten<br />

ab Übergabe, so muss er beweisen, dass der Mangel bei Gefahrübergang noch nicht vorgelegen hat. Der Annahmeverzug steht<br />

der Übergabe dabei gleich, § 446 S. 3 BGB. § 477 BGB normiert best<strong>im</strong>mte Anforderungen an Garantieerklärungen, die ein<br />

Unternehmer gegenüber einem Verbraucher abgibt. Sinn der Vorschrift ist es, dem Verbraucher etwaige Beweisschwierigkeiten<br />

hinsichtlich des Inhalts der Garantie zu ersparen. Daher kann der Verbraucher insbesondere die Textform (§ 126 b BGB)<br />

verlangen, § 477 Abs. 2 BGB.<br />

Im Einzelnen unterscheiden sich § 278 BGB und § 831 BGB wie folgt: § 278 BGB ist eine Zurechnungsnorm und keine<br />

Anspruchsgrundlage. Es ist eine Sonderverbindung notwendig. Eine Weisungsgebundenheit ist nicht gegeben, eine Exkulpation<br />

ist nicht möglich. § 831 BGB ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Eine Sonderverbindung ist nicht notwendig. Eine<br />

Weisungsgebundenheit ist jedoch notwendig und erforderlich. Gemäß § 831 Abs. 1 S. 2 BGB ist eine Exkulpation möglich.<br />

Ein gutgläubiger Erwerb ist nur möglich, wenn ein Rechtsgeschäft iSe Verkehrsgeschäfts vorliegt. Ein solches liegt vor, wenn auf<br />

der Erwerberseite mindestens eine Person beteiligt ist, die nicht auch auf der Veräußererseite beteiligt ist. Für die Identität der<br />

Personen ist dabei eine wirtschaftliche Betrachtungsweise anzulegen. Der Erwerber ist dann nicht in gutem Glauben, wenn er<br />

weiß oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht weiß, dass der Veräußerer nicht Eigentümer ist. Gegenstand des guten Glaubens ist<br />

das Eigentum des Veräußerers. Nicht geschützt von §§ 932 ff. BGB wird der gute Glaube an die Geschäftsfähigkeit, an die<br />

Vertretungsmacht, etc. Der gute Glaube muss bei Vollendung des Rechtserwerbs vorliegen, also bei vorangegangener Einigung<br />

bis einschließlich Übergabe und bei nachfolgender Einigung bei dieser Einigung. Gemäß § 935 Abs. 1 BGB ist ein gutgläubiger<br />

Erwerb ausgeschlossen, wenn die betreffende Sache dem Eigentümer abhanden gekommen ist. „Verloren“ und „gestohlen“ sind<br />

dabei nur Unterfälle für den Begriff des Abhandenkommens, wie sich aus dem Wortlaut des § 935 Abs. 1 BGB ergibt. Das<br />

Abhandenkommen schließt jeden Erwerb aus. Nicht nur der Ersterwerber, sondern auch alle nachfolgenden Erwerber innerhalb<br />

der Veräußerungskette können nicht gutgläubig erwerben. Kein Abhandenkommen iSd § 935 Abs. 1 BGB liegt nach § 935 Abs. 2<br />

BGB dann vor, wenn es sich um Geld, Inhaberpapiere oder einen Erwerb <strong>im</strong> Rahmen einer öffentlichen Versteigerung handelt. In<br />

diesen Fällen ist das Abhandenkommen unbeachtlich. Die sonstigen Voraussetzungen der §§ 932-934 BGB müssen aber<br />

vorliegen.<br />

20<br />

max<strong>im</strong>al<br />

mögliche<br />

Punkte<br />

2 Punkte<br />

2 Punkte<br />

5 Punkte<br />

2 Punkte<br />

2 Punkte<br />

2 Punkte<br />

5 Punkte<br />

Erreichte<br />

Punkte