Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Referent: Dr. D. Blankenburg<br />

Korreferentin: Dipl.‐Agrarpäd. G. Petzke<br />

<strong>Schlussbetrachtung</strong><br />

CHANCEN VON WILDOBST<br />

ALS NISCHE FÜR DEN ERWERBSANBAU<br />

von Nando Geller<br />

Wildfrüchte bieten neben einem häufig attraktiven Erscheinungsbild auch obstbaulich<br />

interessante Aspekte. War der gesundheitliche und geschmackliche Wert lange Zeit in<br />

Vergessenheit geraten, liegen Wildobstprodukte heute voll im Trend. Die<br />

Marktbedeutung der Wildfrüchte ist zwar vergleichweise gering, und wird sich auch in<br />

Zukunft nicht erheblich ändern, dennoch lässt sich mit dem Anbau ausgewählter Arten<br />

eine stabile Nische finden, deren Produkte sich mit geeigneter Strategie durchaus an<br />

bestimmte Zielgruppen vermarkten lassen. Zahlreiche Publikationen, Presseberichte in<br />

Fachzeitschriften für Gartenbau, Medizin und Ernährung sowie Mitteilungen in der<br />

Trivialliteratur werden die Aufmerksamkeit von Verbrauchern und Produzenten<br />

weiterhin wecken. Der eigentümliche Geschmack, hochwertige Inhaltsstoffe und deren<br />

überdurchschnittlich hohen Gehalte haben eine große Bedeutung für die<br />

Verarbeitungsindustrie und Pharmazie. Allerdings werden Wildfrüchte angesichts ihrer<br />

typisch herben Aromen auch in Zukunft wenig Aussicht haben, sich auf dem Frischmarkt<br />

etablieren zu können.<br />

Es werden unter anderen Apfelbeere, Edeleberesche, Holunder und stellenweise auch<br />

Maulbeere angebaut, um natürliche Lebensmittelfarben zu gewinnen oder<br />

Fruchtkonserven aufzuwerten. In anderen Fällen werden landwirtschaftlich extensiv<br />

1

genutzte Flächen aufgegeben, um Sanddorn, Scheinquitte und vor allem die<br />

außerordentlich vitaminreichen Wildrosen in Kultur zu nehmen. Im Vergleich zu den<br />

Kultursorten unserer Obstarten sind Wildfrüchte in der Regel bei weitem reicher an<br />

wertgebenden Inhaltsstoffen, wobei viele noch nicht einmal einer detaillierten<br />

wissenschaftlichen Studie unterlagen. So bleibt abzuwarten, welche Bedeutung noch<br />

weitere, weniger bekannte Früchte für medizinische Zwecke haben werden.<br />

Da der Bedarf an Wildfrüchten in Zukunft nicht mehr aus Wildsammlungen zu decken<br />

sein wird, ist es notwendig, Wildobstproduktion in Erwerbsanlagen aufzubauen.<br />

Zahlreiche Sorten wurden bereits selektiert und Versuche zu Anbausystemen, Erträgen<br />

und Inhaltsstoffen durchgeführt. Die Kulturführung der meisten Wildobstarten erweist<br />

sich als verhältnismäßig einfach. In der Regel ist ein geringer Umfang an<br />

Pflegemaßnahmen ausreichend, um eine solche Obstanlage zu bewirtschaften.<br />

Wildfrüchte zeichnen sich in der Regel durch ihre enorme Anspruchslosigkeit in Bezug<br />

auf Klima und Bodenverhältnisse aus, selbst in obstbaulichen Grenzlagen können viele<br />

Arten zufrieden stellende Erträge liefern. Nur der Holunder nimmt mit relativ hohen<br />

Anforderungen an Bodengüte und Wasserhaushalt eine Sonderstellung ein. Durch die<br />

überwiegend späten Blühzeiträume sind Frostschäden an den Blüten auch in<br />

obstbaulich ungünstigen Lagen praktisch ausgeschlossen. Dadurch wird der<br />

Wildobstanbau beispielsweise gegenüber der Apfel‐ und Kirschproduktion zu einer<br />

risikolosen Kultur. Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Schaderregern<br />

kann auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sehr begrenzt bleiben. Lediglich<br />

Holunderbestände sind relativ anfällig für Krankheiten und einige Schädlinge. Diese<br />

lassen sich aber mit den derzeit zugelassenen Präparaten wirkungsvoll bekämpfen.<br />

Allerdings gehören Apfelbeere, Mispel und Sorbus, wie auch Apfel, Birne und Quitte, zur<br />

Familie der Rosaceae, bzw. zur Unterfamilie der Pomoideae, und sind daher potentielle<br />

Wirtspflanzen des Feuerbrand‐Erregers Erwinia amylovora. In diesem Zusammenhang<br />

ist zu betonen, dass der Kernobstanbau durch die innovative Produktion dieser<br />

Obstalternativen nicht zusätzlich gefährdet werden darf. In der Schweiz unterliegt der<br />

Wildobstanbau sogar kantonalen Einschränkungen und auch in Deutschland sind die<br />

gesetzlichen Grundlagen der Feuerbrandverordnung für Verfügungsberechtigte und<br />

Besitzer von Wirtspflanzen zu beachten. Aufgrund der allgemeinen<br />

2

Widerstandsfähigkeit der meisten Wildobstarten liegt es nahe, auf rein ökologischer<br />

Basis zu produzieren. Eine derartige Produktionsweise könnte zusätzliche Vorteile bei<br />

der Gewinnung eines stabilen Kundenstammes bringen.<br />

Der Übergang vom Wildcharakter zu den Sorten ist oft fließend. Da aber die einzelnen<br />

Selektionen in ihren Gehalten an Inhaltsstoffen wie auch in der Ertragsleistung stark<br />

auseinander gehen, sollten die Sorten entsprechend dem Verarbeitungszweck gewählt<br />

werden. Zusätzliche Aspekte der Pflanzengesundheit sind vor allem beim Holunder zu<br />

beachten. Wie bei den meisten Kulturen wird auch im Wildfruchtanbau der größte<br />

Arbeitszeitbedarf für die Ernte benötigt. Arbeitsspitzen lassen sich durch eine<br />

entsprechende Arten‐ und Sortenpalette teilweise abfedern. Faktoren wie das<br />

Pflanzsystem, eventuelle Bedornung der Sorten, Behangdichte und vor allem die<br />

Fruchtgröße wirken sich maßgeblich auf die Pflückleistung aus und sind bei der<br />

Errichtung einer Erwerbsanlage und bei der Sortenwahl zu berücksichtigen.<br />

Der Obstbauer muss sich von der Masse seiner Konkurrenz abheben und neue Märkte<br />

erschließen, um erfolgreich zu sein. Mit einem fundierten Fachwissen und laufender<br />

Weiterbildung kann er direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Anlage und den<br />

Erfolg seines Betriebes nehmen. Daher sind die Bemühungen der gartenbaulichen<br />

Versuchsanstalten, auch Nischenkulturen auf ihren Anbauwert zu testen, unverzichtbar.<br />

Um die Wildobstproduktion noch lukrativer gestalten zu können, müssen grundlegende<br />

Anbaufaktoren verbessert werden. Die Selektion von Sorten aus Wildformen und die<br />

Erarbeitung von Vermehrungsmethoden sind dafür erste Vorraussetzung. Auch die<br />

Entwicklung wirtschaftlicher Anbaumodelle und die Verbesserung der Kulturtechnik<br />

müssen weiterhin forciert werden. Als wichtiges Medium für den Austausch von<br />

Erfahrungen, neuen Ideen und Erkenntnissen hat sich in den letzten Jahren die Bundes‐<br />

Wildfruchttagung etabliert. Sie wird im zweijährigen Rhythmus von der DLR Rheinpfalz<br />

in Bad Neuenahr‐Ahrweiler veranstaltet.<br />

Neben den vorgestellten Arten und Sorten sind viele weitere Wildfrüchte für den<br />

Erwerbsanbau und eine gewerbliche Verarbeitung denkbar. Zu nennen wären zum<br />

Beispiel Hagebutten, Scheinquitten, Kornelkirschen, Maulbeeren, Kirschpflaumen,<br />

3

Felsenbirnen, aber auch Weißdorn, Mahonie und Berberitze, die mit ebenfalls<br />

interessanten Inhaltsstoffen und ausgefallenen Aromen eine wertvolle Ergänzung im<br />

Wildobstsortiment darstellen. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, die in dieser<br />

Arbeit aufgezeigt wurden, lassen sich zweifellos durch weitere kreative Ideen, die<br />

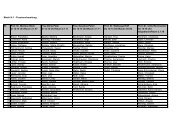

Früchte kulinarisch oder anderweitig zu nutzen, ergänzen. Die Gehalte an Inhaltsstoffen<br />

sind im Allgemeinen abhängig von der Sorte, den Umweltbedingungen und dem<br />

Witterungsverlauf am Standort, sowie vom Reifezustand der Früchte und der Methode<br />

der Analyse. Daher sind nur ungefähre Vergleiche zwischen den einzelnen Fruchtarten<br />

anzustellen. Die Verarbeitung sollte möglichst rasch erfolgen, um den Abbauprozessen<br />

der Inhaltsstoffe zuvorzukommen. An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass die<br />

Gehaltsangaben in den Tabellen auf die Früchte bezogen sind. Bei der Verarbeitung<br />

ändern sich die Anteile erheblich, denn durch Erhitzen werden die pharmakologisch und<br />

ernährungsphysiologisch wertvollen Bestandteile unter Umständen gemindert oder gar<br />

zerstört.<br />

Wegen der eingeschränkten Absatzmöglichkeiten von Wildobst, ist ein großflächiger<br />

Anbau nur angebracht, wenn die Abnahme gesichert ist. Eine Risikominimierung bzw.<br />

‐verteilung kann durch Kooperationen erreicht werden. Der Eintritt in eine<br />

Erzeugerorganisation beispielsweise bringt dem Obstbauer Vorteile beim Bezug von<br />

Werbematerialien und gärtnerischen Bedarfsartikeln. Die gemeinschaftliche Benutzung<br />

von Betriebseinrichtungen und Maschinen führt zu einer besseren Auslastung und auch<br />

die Vermarktung lässt sich effizienter bewerkstelligen. Ebenso können sinnvolle<br />

Kulturkombinationen, z.B. Apfelbeere und Johannisbeere, zur Steigerung der<br />

Produktivität und Rentabilität, führen, da ihr Anbau dieselben Maschinen erfordert. Ist<br />

man bereits Produzent von Kern‐ und Steinobst, so ist es in der Regel unsinnig, über<br />

eine Sortimentserweiterung mit Wildobst nachzudenken. Zum einen aus Gründen der<br />

Wirtschaftlichkeit und Vermarktungsstrategie, zum anderen aus phytosanitären<br />

Aspekten, wie Steinobstvirosen und der Feuerbrandproblematik.<br />

Es bleibt zu hoffen, dass infolge einer intensiveren wissenschaftlichen und<br />

züchterischen Bearbeitung dieser seltenen Obstarten künftig ein rentabler Anbau<br />

möglich sein wird und für landwirtschaftliche Betriebe eine wirkliche Alternative<br />

4

darstellt. Mit neuen Erkenntnissen bezüglich der Anbau‐ und Erntetechnik könnte sich<br />

der Wildfruchtanbau durchaus zu einem ökonomisch interessanten Nischenbereich<br />

entwickeln. Durchdachte Vermarktungsstrategien und Kreativität entscheiden<br />

letztendlich über einen erfolgreichen Absatz. Die Intensität an Werbeaktivitäten ist<br />

jedoch auf das Absatzvolumen des Betriebes abzustimmen, d.h. Aufwand und Nutzen<br />

sollten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Firmen‐ und Hinweisschilder,<br />

Anzeigen oder Hof‐Broschüren mit begleitenden Sachinformationen und<br />

Rezeptvorschlägen zeigen große Wirkung und sind dennoch finanziell tragbar.<br />

Abschließend sei noch anzumerken, dass die Direktvermarktung landwirtschaftlicher<br />

Erzeugnisse an sich keine Nische mehr ist. Der Wettbewerb nimmt auch in diesem<br />

Bereich erheblich zu. Aufgrund des Trendcharakters und einer steigenden Nachfrage<br />

lässt der Wildfruchtanbau aber Spielraum für Neueinsteiger zu.<br />

5

Zusammenfassung<br />

Vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses für Wildfrüchte und deren<br />

Verarbeitungsprodukte, galt es, die Frage zu klären, inwieweit sich Wildobstgehölze für<br />

einen gewerblichen Anbau eignen. Am Beispiel von Holunder, Sanddorn, Apfelbeere,<br />

Schlehe, Mispel und Eberesche wurde detailliert auf die Ansprüche und nötigen<br />

Kulturmaßnahmen eingegangen. Umfassende Versuchsergebnisse dienten dabei als<br />

Basis für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung.<br />

Die Ausführungen zeigen, dass sich die meisten Wildobstarten als besonders<br />

widerstandsfähig erweisen. Hinsichtlich Standort und Pflege sind sie in der Regel als<br />

recht anspruchslos zu bewerten. Beim Vergleich der Sorten stellten sich enorme<br />

Unterschiede bezüglich der Anbauwürdigkeit heraus. Die guten Ertragseigenschaften<br />

gehen nicht immer mit hohen Gehalten an Inhaltsstoffen, Pflanzengesundheit oder mit<br />

geringen Anforderungen an das Ernteverfahren einher. Aufgrund dieser Tatsache ist<br />

eine individuelle, an die Standortbedingungen und den Verarbeitungszweck angepasste<br />

Auswahl erforderlich. Weiterhin wurde der gesundheitliche Wert der Inhaltsstoffe<br />

herausgestellt, die mannigfaltigen Verwendungs‐ und Verarbeitungsmöglichkeiten<br />

aufgezeigt und die Chancen für den Absatz erörtert. Dabei wurde die besondere Eignung<br />

eines direkten Vermarktungsweges unterstrichen.<br />

In der <strong>Schlussbetrachtung</strong> verdeutlicht der Verfasser noch einmal die Vorteile, die der<br />

Anbau von Wildobstkulturen mit sich bringt, zeigt aber auch Probleme auf, welche<br />

zukünftig einer intensiveren Auseinandersetzung bedürfen. Die Weiterentwicklung<br />

bereits bekannter Produktionsverfahren ist Grundlage für zufriedenstellende Erträge<br />

und ein erfolgreiches Betriebsergebnis.<br />

Die Tendenz zur gesundheitsbewussten Ernährung liefert weitreichende<br />

Absatzmöglichkeiten, so dass für diese Randkulturen ein nicht zu unterschätzendes<br />

Anbaupotential besteht.<br />

6