Thema der Allgemeinen Diplomarbeit - Fakultät für Architektur ...

Thema der Allgemeinen Diplomarbeit - Fakultät für Architektur ...

Thema der Allgemeinen Diplomarbeit - Fakultät für Architektur ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

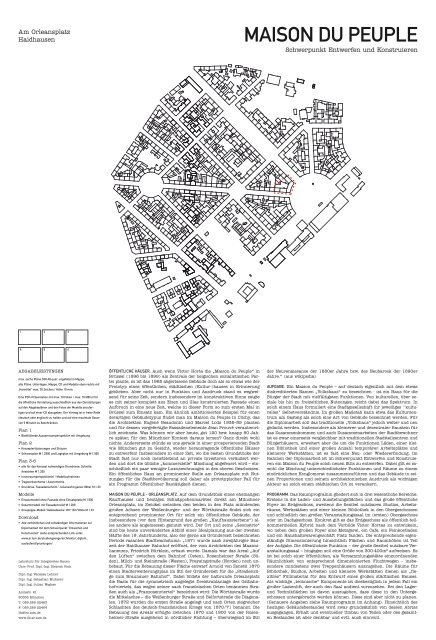

Am Orleansplatz<br />

Haidhausen<br />

1 2<br />

ABGABELEISTUNGEN<br />

max. sechs Pläne DIN A0 quer, ungefaltet in Mappe;<br />

alle Pläne, Unterlagen, Mappe, CD und Modelle oben rechts mit<br />

„Kenntitel“ max. 30 Zeichen / Höhe 10 mm<br />

Eine PDF-Präsentation mit max. 10 Folien / max. 10 MB ist <strong>für</strong><br />

die öffentliche Vorstellung ausschließlich aus den Darstellungen<br />

auf den Abgabeplänen und den Fotos <strong>der</strong> Modelle anzufer-<br />

tigen und auf einer CD abzugeben. Der Vortrag ist in freier Rede<br />

(deutsch o<strong>der</strong> englisch) zu halten und auf eine maximale Dauer<br />

von 5 Minuten zu beschränken.<br />

Plan 1<br />

• Blattfüllende Aussenraumperspektive mit Umgebung<br />

Plan 2<br />

• Konzepterläuterungen und Skizzen<br />

• Schwarzplan M 1.2500 und Lageplan mit Umgebung M 1.500<br />

Plan 3-6<br />

• alle <strong>für</strong> das Konzept notwendigen Grundrisse, Schnitte,<br />

Ansichten M 1.200<br />

• Innenraumperspektive(n) / Modellaufnahmen<br />

• Tragwerksschema / Axonometrie<br />

• Grundriss, Fassadenschnitt / -teilansicht (ganze Höhe) M 1.33<br />

Modelle<br />

• Einsatzmodell ohne Fassade ohne Einsatzplatte M 1.500<br />

• Gesamtmodell mit Fassadenrelief M 1.200<br />

• Graupappe-Modell "Gebäudeecke" 8m*13m*Höhe M 1.33<br />

Download<br />

• Alle verbindlichen und vollständigen Informationen zur<br />

<strong>Diplomarbeit</strong> mit dem Schwerpunkt "Entwerfen und<br />

Konstruieren" siehe entsprechenden Link unter:<br />

www.ar.tum.de/studiengaenge/architektur_diplom_<br />

auslaufend/pruefungen/<br />

Lehrstuhl <strong>für</strong> Integriertes Bauen<br />

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dietrich Fink<br />

Dipl.-Ing. Vanessa Lehner<br />

Dipl.-Ing. Sebastian Multerer<br />

Dipl.-Ing. Julian Wagner<br />

Arcisstr. 21<br />

80333 München<br />

T: 089.289 22463<br />

F: 089.289 22464<br />

lib@lrz.tum.de<br />

www.lib.ar.tum.de<br />

3<br />

4 5 6<br />

ÖFFENTLICHE HÄUSER. Auch wenn Victor Horta die „Maison du Peuple“ in<br />

Brüssel (1896 bis 1899) als Zentrale <strong>der</strong> belgischen sozialistischen Partei<br />

plante, so ist das 1965 abgerissene Gebäude doch als so etwas wie <strong>der</strong><br />

Prototyp eines öffentlichen, städtischen (Kultur-)hauses in Erinnerung<br />

geblieben. Aber nicht nur in Funktion und Ausdruck stand es wegweisend<br />

<strong>für</strong> seine Zeit, son<strong>der</strong>n insbeson<strong>der</strong>e im konstruktiven Sinne zeigte<br />

es mit seiner komplett aus Eisen und Glas konstruierten Fassade einen<br />

Aufbruch in eine neue Zeit, welche in dieser Form so zum ersten Mal in<br />

Brüssel zum Einsatz kam. Ein ähnlich ambitioniertes Beispiel <strong>für</strong> einen<br />

<strong>der</strong>artigen Gebäudetypus findet man im Maison du Peuple in Clichy, das<br />

die Architekten Eugené Beaudonin und Marcel Lods 1935–39 planten<br />

und <strong>für</strong> dessen vorgefertigte Fassadenelemente Jean Prouvé verantwortlich<br />

zeichnete. Was können wir aber heute, gut 120 bzw. knapp 80 Jahre<br />

später, <strong>für</strong> den Münchner Kontext daraus lernen? Ganz direkt wohl<br />

nichts. An<strong>der</strong>erseits stünde es uns gerade in einer prosperierenden Stadt<br />

wie München gut zu Gesicht, wie<strong>der</strong> herausragende öffentliche Häuser<br />

zu entwerfen! Insbeson<strong>der</strong>e in einer Zeit, wo die besten Grundstücke <strong>der</strong><br />

Stadt fast nur noch meistbietend an private Investoren veräußert werden<br />

und dort die übliche „kommerzielle“ Mischung abgefeuert wird – einschließlich<br />

ein paar weniger Luxuswohnungen in den oberen Geschossen.<br />

Ein öffentliches Haus an prominenter Stelle am Orleansplatz mit Nutzungen<br />

<strong>für</strong> die Stadtbevölkerung soll daher als prototypischer Fall <strong>für</strong><br />

ein Programm öffentlicher Bautätigkeit dienen.<br />

MAISON DU PEUPLE - ORLEANSPLATZ. Auf dem Grundstück eines ehemaligen<br />

Kaufhauses und heutigen Schnäppchenmarktes direkt am Münchner<br />

Orleansplatz, im Zwickel zwischen den beiden in den Platz mündenden<br />

großen Achsen <strong>der</strong> Weißenburger- und <strong>der</strong> Wörthstraße findet sich ein<br />

entsprechend prominenter Ort <strong>für</strong> solch ein öffentliches Gebäude, <strong>der</strong><br />

insbeson<strong>der</strong>e (vor dem Hintergrund des großen „Kaufhaussterbens“) alles<br />

an<strong>der</strong>e als angemessen genutzt wird. Der Ort und seine „Geometrie“<br />

sind bis heute unverän<strong>der</strong>tes Abbild einer Idealplanung aus <strong>der</strong> zweiten<br />

Hälfte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts, also <strong>der</strong> gerne als Grün<strong>der</strong>zeit bezeichneten<br />

Periode rasanten Stadtwachstums: „1871 wurde nach zweijähriger Bauzeit<br />

<strong>der</strong> Haidhauser Bahnhof eröffnet, <strong>der</strong> vom Architekten des Maximilianeums,<br />

Friedrich Bürklein, erbaut wurde. Damals war das Areal „Auf<br />

den Lüften“ zwischen dem Bahnhof (Osten), Rosenheimer Straße (Süden),<br />

Milch- und Steinstraße (Westen), Preysingstraße (Norden) noch unbebaut.<br />

Für die Bebauung dieser Fläche entwarf Arnold von Zenetti 1870<br />

einen Stadterweiterungsplan im Stil <strong>der</strong> Grün<strong>der</strong>zeit <strong>für</strong> die „Straßenzüge<br />

zum Braunauer Bahnhof“. Dabei bildete <strong>der</strong> halbrunde Orleansplatz<br />

die Basis <strong>für</strong> die symmetrisch angelegte Dreistrahlanlage des Ostbahnhofviertels,<br />

das wegen seiner nach französischen Orten benannten Straßen<br />

auch als „Franzosenviertel“ bezeichnet wird: Die Wörthstraße wurde<br />

die Mittelachse – die Weißenburger Straße und Belfortstraße die Diagonalen.<br />

1872 wurden die ersten Straße angelegt und nach Orten siegreicher<br />

Schlachten des deutsch-französischen Kriegs von 1870/71 benannt. Die<br />

Bebauung des Areals erfolgte zwischen 1870 und 1900 von <strong>der</strong> Rosenheimer<br />

Straße ausgehend in nördlicher Richtung – überwiegend im Stil<br />

MAISON DU PEUPLE<br />

Schwerpunkt Entwerfen und Konstruieren<br />

<strong>der</strong> Neurenaissance <strong>der</strong> 1880er Jahre bzw. des Neubarock <strong>der</strong> 1890er<br />

Jahre.“ (aus wikipedia)<br />

AUFGABE. Ein Maison du Peuple – auf deutsch eigentlich mit dem etwas<br />

diskreditierten Namen „Volkshaus“ zu bezeichnen - ist ein Haus <strong>für</strong> die<br />

Bürger <strong>der</strong> Stadt mit vielfältigsten Funktionen. Von kulturellen, über soziale<br />

bis hin zu freizeitlichen Nutzungen reicht dabei das Spektrum. In<br />

solch einem Haus formuliert eine Stadtgesellschaft ihr jeweiliges "kulturelles"<br />

Selbstverständnis. Im großen Maßstab kann etwa das Kulturzentrum<br />

am Gasteig als solch eine Art von Gebäude bezeichnet werden. Für<br />

die <strong>Diplomarbeit</strong> soll das traditionelle „Volkshaus“ jedoch weiter und neu<br />

gedacht werden. Insbeson<strong>der</strong>e als kleinerer und dezentraler Baustein <strong>für</strong><br />

das Zusammenkommen und auch Zusammenarbeiten <strong>der</strong> Stadtbewohner<br />

ist es zwar einerseits vergleichbar mit traditionellen Stadtteilzentren und<br />

Bürgerhäusern, erweitert aber die um die Funktionen Läden, einer kleinen<br />

Bibliothek und einer großen Anzahl temporärer Arbeitsplätze und<br />

kleinerer Werkstätten, ist es fast eine Neu- o<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>erfindung. Im<br />

Rahmen <strong>der</strong> <strong>Diplomarbeit</strong> ist im Schwerpunkt Entwerfen und Konstruieren<br />

ein Maison du Peuple solch neuen Stils zu entwerfen. Dabei gilt es sowohl<br />

die Mischung unterschiedlichster Funktionen und Räume zu einem<br />

eindrücklichen Konglomerat zusammenzuführen und das Gebäude in seinen<br />

Proportionen und seinem architektonischen Ausdruck als wichtigen<br />

Akteur an solch einem städtischen Ort zu verankern.<br />

PROGRAMM. Das Raumprogramm glie<strong>der</strong>t sich in drei wesentliche Bereiche:<br />

Erstens in die Laden- und Ausstellungsflächen und das große öffentliche<br />

Foyer im Erdgeschoss, zweitens die flexibel nutzbaren Studios, Arbeitsräume,<br />

Werkstätten und einer kleinen Bibliothek in den Obergeschossen<br />

und schließlich den großen Veranstaltungssaal im (ersten) Obergeschoss<br />

o<strong>der</strong> im Dachgeschoss. Konkret gilt es das Erdgeschoss als öffentlich-teilkommerziellen<br />

Hybrid nach dem Vorbilde Victor Hortas zu entwickeln,<br />

wo neben dem großen Foyer eine Metzgerei, ein Cafe, ein Feinkostladen<br />

und ein Haushaltswarengeschäft Platz fanden. Die entsprechende eigenständige<br />

Dimensionierung hinsichtlich Flächen und Raumhöhen ist Teil<br />

<strong>der</strong> Aufgabe. Die öffentlichste Funktion – <strong>der</strong> große flexibel nutzbare Veranstaltungssaal<br />

– hingegen soll eine Größe von 300-400m² aufweisen. Es<br />

ist bei solch einer öffentlichen, als Versammlungsstätte einzuordnenden<br />

Räumlichkeit von entsprechend dimensionierten Fluchtwegen - insbeson<strong>der</strong>e<br />

mindestens zwei Treppenhäusern auszugehen. Die Räume <strong>für</strong><br />

Bibliothek, Studios, Arbeiten und kleinere Werkstätten dienen als „flexibles“<br />

Füllmaterial <strong>für</strong> den Entwurf eines großen städtischen Hauses.<br />

Als wichtige „technische“ Komponente ist diesbezüglich in jedem Fall ein<br />

großer Lastenlift, <strong>der</strong> auch den Saal andient vorzusehen. Bei den Lager-<br />

und Technikflächen ist davon auszugehen, dass diese in den Untergeschossen<br />

untergebracht werden können. Diese sind aber nicht zu planen.<br />

(Genauere Angaben siehe Raumprogramm im Anhang). Hinsichtlich des<br />

heutigen Gebäudebestandes wird zwar grundsätzlich von dessen Abriss<br />

ausgegangen, Erhalt und eventueller Umbau von Teilen o<strong>der</strong> des gesamten<br />

Bestandes ist aber denkbar und evtl. auch sinnvoll.