Abbildung 5-1: Erweitertes Marketing-Mix im Dienstleistungsbereich

Abbildung 5-1: Erweitertes Marketing-Mix im Dienstleistungsbereich

Abbildung 5-1: Erweitertes Marketing-Mix im Dienstleistungsbereich

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

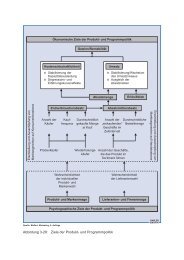

Product<br />

Promotion Price<br />

Place<br />

4 P's des klassischen<br />

Konsumgütermarketing<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Promotion Product<br />

Place Personnel<br />

Price<br />

Physical<br />

Facilities<br />

Process<br />

Management<br />

7 P's des<br />

Dienstleistungsmarketing<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-1: <strong>Erweitertes</strong> <strong>Marketing</strong>-<strong>Mix</strong> <strong>im</strong> <strong>Dienstleistungsbereich</strong><br />

(Quelle: Magrath 1986)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Kosten, Umsatz<br />

150<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

90<br />

Kosten KG Kosten DL<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Diff KG<br />

opt<br />

Diff DL<br />

opt<br />

Anzahl der angebotenenProduktbzw.Leistungsvarianten<br />

DL = Dienstleistungen<br />

KG = Konsumgüter<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-2: Opt<strong>im</strong>ale Leistungsdifferenzierung bei Dienstleistungen<br />

und Konsumgütern (idealtypische Darstellung)<br />

13<br />

Umsatz DL<br />

Umsatz KG<br />

Diff = Opt<strong>im</strong>aler Differenzierungsgrad<br />

opt<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Preishöhe<br />

mit Yield-Management<br />

ohne Yield-Management<br />

Risiko aufgrund fehlender<br />

Handlungsflexibilität<br />

Hohe Planungssicherheit,<br />

Kostenvorteile<br />

Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />

Kunde<br />

Anbieter<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-3: Zeitliche Preisdifferenzierung bei Dienstleistungen<br />

Zeit (t)<br />

Zeitpunkt der<br />

Leistungserstellung<br />

Risiko aufgrund ggf. fehlender<br />

Verfügbarkeit<br />

Vermeidung von Leerkosten<br />

(Beitrag zur Fixkostendeckung)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

1950 1995<br />

1. Klassische Fachgeschäfte<br />

2. Warenhäuser<br />

3. Versandhandel<br />

Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />

1. Klassische Fachgeschäfte<br />

2. Spezialgeschäfte<br />

3. Katalogschauräume<br />

4. SB-Warenhäuser<br />

5. Kaufhäuser<br />

6. Warenhäuser<br />

7. Verbraucher-/Hypermärkte<br />

8. Supermärkte<br />

9. Fachmärkte<br />

10. Factory Outlets<br />

11. Versandhandel<br />

12. Shopping-Center/-Malls<br />

13. City-Center<br />

14. Fachmarkt-Center<br />

15. Discounter<br />

16. Convenience Stores (Tankstellen,<br />

Bahnhöfe, Kiosk etc.)<br />

17. Havariemärkte (Restposten,<br />

Versicherungsschäden)<br />

18. Home-/Teleshopping<br />

19. Second-hand-Märkte<br />

20. Sonstige<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-4: Betriebsformenentwicklung <strong>im</strong> deutschen Einzelhandel<br />

GABLER<br />

GRAFIK

5,5% 5,5%<br />

2,0%<br />

7,2%<br />

11,9%<br />

18,0%<br />

55,4%<br />

14,0%<br />

5,8%<br />

17,5%<br />

21,8%<br />

35,4%<br />

1980 1995<br />

Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />

Versandhandel<br />

Fachmärkte<br />

Warenhäuser<br />

Verbrauchermärkte/<br />

SB-Warenhäuser<br />

Filialisierte<br />

Fachgeschäfte<br />

Kleine und mittlere<br />

Fachgeschäfte<br />

Filialisierende<br />

Betriebsformen<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-5: Entwicklung der Marktanteile der Betriebsformen <strong>im</strong> deutschen<br />

Einzelhandel (1980 bis 1995)<br />

(Quelle: Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />

INSERT 5-1: Lebensmittel Zeitung, 04.10.1996, S. 38

Sort<strong>im</strong>entsstandardisierung<br />

groß<br />

Wachstum<br />

Grundnutzen<br />

groß<br />

gering<br />

Filialbetrieb<br />

gering<br />

gering<br />

gering<br />

gering<br />

hoch<br />

hoch<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Einflußfaktoren der Strategiewahl<br />

Umweltbezogen<br />

Marktvolumen<br />

Markt-Lebenszyklusphase<br />

Kaufverhalten<br />

Lieferantenstärke<br />

Standort-Heterogenität<br />

Unternehmensbezogen<br />

Bindungsform<br />

Filial-Management-Qualität<br />

Filial-Heterogenität<br />

Marktabdeckung<br />

Qualitätsorientierung<br />

Kostenorientierung<br />

Innovationsorientierung<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-6: Zentrale Einflußfaktoren der Sort<strong>im</strong>entsstandardisierung<br />

(Quelle: Lensker 1996, S. 62)<br />

gering<br />

Stagnation<br />

Zusatznutzen<br />

gering<br />

groß<br />

Kooperation<br />

hoch<br />

groß<br />

hoch<br />

hoch<br />

gering<br />

gering<br />

Sort<strong>im</strong>entsdifferenzierung<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Standorttyp Häufig bevorzugt von Bevorzugte Güterarten<br />

Typ 1 In großer räumlicher Nähe<br />

zu den Wohnorten der<br />

Haushalte, die als Kunden<br />

gewonnen werden sollen<br />

Typ 2 In großer räumlicher Nähe<br />

zu Konkurrenzbetrieben<br />

Typ 3 In großer räumlicher Nähe<br />

zu Betrieben mit ergänzendem<br />

Sort<strong>im</strong>ent<br />

Typ 4 In großer räumlicher Nähe<br />

zu Passantenströmen<br />

Nachbarschaftsgeschäften,Lebensmittelfilialbetrieben<br />

Fachgeschäften (zum<br />

Beispiel<br />

Möbelhandlungen,<br />

Autohäuser)<br />

Fachgeschäften,<br />

Shopping-Centern<br />

Relativ kleinen<br />

Geschäften<br />

Typ 5 Verkehrsgünstig gelegen Geschäften mit großem<br />

Flächenbedarf<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-7: Standorttypen <strong>im</strong> Einzelhandel<br />

(in enger Anlehnung an Müller-Hagedorn 1993, S. 111)<br />

Regelmäßig<br />

anfallender Bedarf,<br />

Geplante, routinierte<br />

Einkäufe,<br />

Einkäufe, die zu Fuß<br />

erledigt werden<br />

Güter, deren Beschaffung<br />

eine umfassende<br />

Informationssuche<br />

erfordert<br />

Keine spezifischen<br />

Schwerpunkte<br />

Güter mit hohem<br />

Impulskaufanteil<br />

Güter mit hohem<br />

Flächenbedarf,<br />

Einkäufe, die mit dem<br />

Auto erledigt werden<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Leistungsvorteil Wettbewerbsvorteil<br />

Kostenvorteil<br />

Gesamtmarkt<br />

Factory<br />

Outlet<br />

Center<br />

Einkaufszentren<br />

City-<br />

Center<br />

CentrO/<br />

Oberhausen<br />

SB<br />

Warenhäuser<br />

Warenhäuser<br />

Verbrauchermärkte<br />

Stuck<br />

in the<br />

middle<br />

Marktabdeckung<br />

Supermärkte<br />

Fachdiscounter<br />

Fachhandel<br />

Fachmärkte<br />

Teilmarkt<br />

GABLER<br />

GRAFIK<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-8: Wettbewerbsstrategische Positionierung der Betriebsformen <strong>im</strong> deutschen Einzelhandel<br />

(in Anlehnung an Meffert 1985)

USA Deutschland<br />

ECR-Komponente Einsparpotential<br />

(in %<br />

vom<br />

Umsatz)<br />

Efficient Replenishment<br />

(EDI, automatisierte Disposition)<br />

Effiziente Wiederbefüllung<br />

der Läger und Regale<br />

<strong>im</strong> Handel<br />

Efficient Store Assortments<br />

(Category Management)<br />

bessere Sort<strong>im</strong>entsstruktur<br />

Efficient Promotion<br />

weniger und gezieltere Verkaufsförderungsmaßnahmen<br />

Efficient Product Development<br />

kundenorientierte<br />

Neuproduktentwicklung<br />

ECR-Komponente Einsparpotential<br />

(in %<br />

vom<br />

Umsatz)<br />

4,1 Operative Kooperation<br />

(Warenfluß, Bestandsführung,<br />

Verwaltung)<br />

1,5<br />

4,3<br />

0,9<br />

<strong>Marketing</strong>-Kooperation<br />

(Effiziente Sort<strong>im</strong>ente,<br />

Verkaufsförderungsmaßnahmen<br />

und Produkteinführungen)<br />

Gesamte Einsparung 10,8 Gesamte Einsparung 3,4<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-9: Einsparpotentiale durch Efficient Consumer Response<br />

(Quelle: Biehl 1995)<br />

2,5<br />

0,9<br />

GABLER<br />

GRAFIK

I = Marktstufe<br />

II = Betriebsform<br />

billigpreisig<br />

stilorientiert<br />

avantgardistisch<br />

exklusiv<br />

DIY-/<br />

technikbezogen<br />

auswahlbetont<br />

exklusiv<br />

preisbetont<br />

großflächig<br />

spartanisch<br />

etc.<br />

Textilien<br />

Möbel<br />

Autozubehör<br />

Food<br />

aktions-/<br />

diskontorientiert<br />

mittelflächig<br />

klassisch<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

flaggschiffartig<br />

Non-<br />

Food<br />

„Alles<br />

unter<br />

einem<br />

Dach”<br />

Unterhaltungselektronik<br />

auswahlorientiert<br />

weltstädtisch<br />

Versandhandel<br />

Warenhaus<br />

Verbrauchermarkt<br />

design-/<br />

trendorientiert<br />

Fachmarkt<br />

Möbel<br />

Zustellgroß-<br />

Handel<br />

Großhandel<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-10: Zusammenhang zwischen Betriebsformen und Betriebstypen<br />

(in enger Anlehnung an Heinemann 1989, S. 15)<br />

traditionell<br />

IV<br />

III<br />

II<br />

I<br />

Einzelhandel<br />

exklusiv<br />

Autozubehör<br />

Eigenlieferung<br />

Lebensmittel<br />

DIY-/<br />

technikbezogen<br />

etc.<br />

Fremdlieferung<br />

C & C-<br />

Läger<br />

Lampen<br />

etc.<br />

Fachgeschäft<br />

Lebensmittel<br />

Industriebedarf<br />

etc.<br />

Non-<br />

Food<br />

Privatbedarf<br />

Food<br />

Bekleidung<br />

Elektroartikel<br />

Automobile:<br />

Neuwagen<br />

nachbarschaftsorientiert<br />

gehoben<br />

modisch<br />

konsumstark<br />

serviceorientiert<br />

auswahlorientiert<br />

preisbetont<br />

servicebetont<br />

convenienceorientiert<br />

frischeorientiert<br />

III = Branche<br />

IV = Betriebstyp<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Supermarkt Discounter Verbrauchermarkt Kaufhaus<br />

Personalkosten<br />

8,5%<br />

Mieten 1,5%<br />

Abschreibung 1,5%<br />

Werbung 1,0%<br />

Übrige 1,0%<br />

direkte Kosten<br />

Personalkosten<br />

5,0%<br />

Mieten 2,0%<br />

Abschreibung 1,0%<br />

Werbung 1,0%<br />

Übrige 1,0%<br />

direkte Kosten<br />

Zentral- 8,5%<br />

gemeinkostenZentralgemeinkosten 5,0%<br />

∑ 22,0% 1<br />

Personalkosten<br />

5,0%<br />

Mieten 2,0%<br />

Abschreibung 1,5%<br />

Werbung 1,0%<br />

Übrige<br />

Sachkosten<br />

4,0%<br />

Übrige<br />

Sachkosten<br />

Zentral- 3,0% Zentral- 2,0%<br />

gemeinkostengemeinkosten <strong>Abbildung</strong> 5-11: Kostenstrukturen verschiedener Betriebsformen innerhalb<br />

eines Einzelhandelskonzerns<br />

(in enger Anlehung an Müller-Hagedorn 1993, S. 86)<br />

Personalkosten<br />

12,0%<br />

Mieten 5,0%<br />

Abschreibung 2,0%<br />

Werbung 2,0%<br />

∑ 15,0% 1 ∑ 16,5% 1 ∑ 28,0% 1<br />

1 Rest <strong>im</strong> wesentlichen Wareneinstandskosten. Basis: Gesamtkosten der Betriebsform (= 100%)<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

6,0%<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Autor <strong>Marketing</strong>instrumente<br />

U. Hansen<br />

(1990)<br />

B. Tietz<br />

(1993)<br />

K. Barth<br />

(1996)<br />

L. Berekoven<br />

(1993)<br />

L. Müller-<br />

Hagedorn<br />

(1995)<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

1. Standortpolitik<br />

2. Sort<strong>im</strong>entspolitik<br />

3. Produktpolitik, insbesondere<br />

Eigenmarkenpolitik<br />

4. Verkaufsgestaltung<br />

5. Preispolitik<br />

6. Absatzfinanzierung<br />

1. Waren- und dienstleistungsbezogene<br />

Instrumente (Produktgestaltung,<br />

Sort<strong>im</strong>entsprogramm,<br />

Mengenpolitik)<br />

2. Entgeltbezogene Instrumente<br />

(Preise, leistungsbezogene Konditionen,<br />

finanzielle Konditionen)<br />

3. Nebenleistungsbezogene<br />

Instrumente (Kundendienst)<br />

4. Informations- und kommunikationsbezogene<br />

Instrumente<br />

(Sachwerbung, persönliche Werbung,<br />

Public Relation, Kontaktintensität<br />

und Präsentation,<br />

zeitliche Kontaktbereitschaft)<br />

1. Leistungspolitik (Sort<strong>im</strong>entspolitik,<br />

Quantitätspolitik, Überbrückungspolitik,Sicherungspolitik,Umsatzdurchführungspolitik,Sachgüteraufbereitungsbzw.<br />

Komplettierungspolitik)<br />

1. Sort<strong>im</strong>entspolitik<br />

2. Handelsmarkenpolitik<br />

3. Qualitäts- und Qualitätssicherungspolitik<br />

4. Servicepolitik<br />

5. Preispolitik<br />

1. Ware (Sort<strong>im</strong>ent)<br />

(Sort<strong>im</strong>entsbreite und -tiefe,<br />

Anteil der markierten Ware,<br />

Verfügbarkeit)<br />

2. Personal (Bedienungssystem,<br />

besondere Dienstleistungen,<br />

Beratung, Dienste nach dem<br />

Verkauf)<br />

3. Standort (Art der Geschäftslage)<br />

7. Absatzwerbung<br />

8. Kundenservice<br />

9. Beschwerdepolitik<br />

5. Institutionenorientierte<br />

Instrumente (Handelswege)<br />

6. Warenprozeßinstrumente:<br />

Waren- und dienstleistungsgebundene<br />

Instrumente der<br />

Zeitverfügbarkeit (Lagerhaltung)<br />

und der Raumverfügbarkeit<br />

(Transport), und zwar Liefertermin,<br />

Lieferhäufigkeit,<br />

Bestell- und Liefermenge,<br />

Leistungsbereitschaft und<br />

Leistungsservice<br />

2. Entgeltpolitik (Preispolitik,<br />

Rabattpolitik, Konditionenpolitik)<br />

3. Beeinflussungspolitik<br />

(Präsentationspolitik, Werbepolitik,<br />

Öffentlichkeitspolitik)<br />

6. Werbepolitik<br />

7. Verkaufsförderungspolitik<br />

8. Verkaufsraumgestaltung und<br />

Warenpräsentation<br />

9. Verkaufspersonalpolitik<br />

10. Standortpolitik<br />

4. Werbung (Schaufenster,<br />

Prospekte, Anzeigen)<br />

5. Verkaufsraum (Ladengestaltung,<br />

Größe der Verkaufsfläche)<br />

6. Preise und Konditionen<br />

(Höhe der Kalkulation,<br />

Umtauschmöglichkeiten)<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-12: Die Systematik der <strong>Marketing</strong>instrumente <strong>im</strong> Handel<br />

(in Anlehnung an Müller-Hagedorn 1993, S. 51)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Partialmodelle<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Ansätze zum Verhalten auf<br />

Investitionsgütermärkten<br />

Monoorganisationale<br />

Ansätze<br />

Totalmodelle<br />

Phasenablauf<br />

des Entscheidungsprozesses<br />

Kollektiver Charakter<br />

des Entscheidungsprozesses<br />

Beschreibung<br />

alternativer<br />

Kaufsituationen<br />

Interaktionsansätze<br />

Personale<br />

Interaktionsansätze<br />

Organisationale<br />

Interaktionsansätze<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-13: Forschungsansätze zum Verhalten auf Investitionsgütermärkten<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Makro-Umwelt der Interaktion<br />

Marktstruktur<br />

Marktdynamik<br />

Soziale Umwelt<br />

Internationalisierungsgrad<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Atmosphäre<br />

Nachfrager<br />

Interaktionsprozeß<br />

Anbieter<br />

Organisationen Individuen<br />

Organisationen Individuen<br />

Transaktionsepisoden<br />

■<br />

Ziele<br />

Einstellungen<br />

Erfahrungen<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Struktur<br />

Technologie<br />

Ressourcen<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Langfristige Beziehungen<br />

■<br />

Ziele<br />

Einstellungen<br />

Erfahrungen<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Struktur<br />

Technologie<br />

Ressourcen<br />

■<br />

■<br />

■<br />

GABLER<br />

GRAFIK<br />

Quelle:Meffert,<strong>Marketing</strong>,9.Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-14: Das Interaktionsmodell der IMP-Group<br />

(Quelle: Turnbull/Valla 1986, S. 5)

Kaufverbund<br />

mit<br />

ohne<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

OEM-<br />

Geschäft<br />

Anlagengeschäft<br />

Einzelkundenbezogen<br />

(Individual-Transaktion)<br />

Transaktionsform<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-15: Geschäftstypen-Ansatz<br />

(in enger Anlehnung an Backhaus 1999)<br />

Systemgeschäft<br />

Produktgeschäft<br />

Anonymer Markt<br />

(Routine-Transaktion)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Die Eröffnung des neuen Athener Flughafens wurde Foto: AIA<br />

um vier Monate auf den 1.3.2001 vorgezogen.<br />

INSERT 5-2: Handelsblatt 14./15.05.1999, S. 62

Persönlicher Verkauf*<br />

Fachmessen<br />

Herkömmlicher Katalog<br />

Fachzeitschriftenartikel<br />

Hausmessen<br />

Klassische Werbung<br />

Elektronischer Katalog<br />

Mailing<br />

Telefonverkauf<br />

* Mehrfachnennungen möglich<br />

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60% 70% 80 % 90 % 100 %<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-16: Bedeutung einzelner Kommunikationsinstrumente<br />

in der Werkzeugmaschinenindustrie<br />

(Quelle: Belz et al. 1996, S. 79)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Integrationsvorteile<br />

hoch<br />

niedrig<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

3<br />

Globales<br />

<strong>Marketing</strong><br />

1 2<br />

Internationales<br />

<strong>Marketing</strong><br />

niedrig hoch<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-17: Systematisierung der Grundorientierungen<br />

<strong>im</strong> internationalen <strong>Marketing</strong><br />

4<br />

Transnationales<br />

<strong>Marketing</strong><br />

Multinationales<br />

<strong>Marketing</strong><br />

Differenzierungsvorteile<br />

GABLER<br />

GRAFIK

F NL S CH U.K.<br />

Schriftliche Befragung 4 % 33 % 23 % 8 % 9 %<br />

Telefon-Interview 15 % 18 % 44 % 21 % 16 %<br />

Persönliches Interview auf der Straße 52 % 37 % – – –<br />

Persönliches Interview zu Hause – – 8 % 44 % 54 %<br />

Gruppeninterview 13 % – 5 % 6 % 11 %<br />

Tiefeninterview 12 % 12 % 2 % 8 % –<br />

Analyse von Sekundärdaten 4 % – 4 % 8 % –<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-18: Datenerhebungsformen in ausgewählten Ländern<br />

(Quelle: Demby 1990, S. 24)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Zield<strong>im</strong>ensionen<br />

Schnellere Diffusion<br />

neuer Konzepte<br />

Profilierung <strong>im</strong><br />

Wettbewerb<br />

Koordinationsvereinfachung<br />

Erleichterung der länderübergreifenden<br />

Planung<br />

Harmonisierung des<br />

Marktauftritts<br />

Nutzung von<br />

Synergien<br />

Ausschöpfung des<br />

Marktvolumens<br />

Ausschöpfung der<br />

Preisspielräume<br />

Risikostreuung<br />

Erhöhung der<br />

Kommunikationseffizienz<br />

Reduzierung von<br />

Distributionskosten<br />

Reduzierung der<br />

Produktstückkosten<br />

Erhöhung der Kooperationsbereitschaft<br />

des Handels<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

global orientierte Unternehmen<br />

national orientierte Unternehmen<br />

f<strong>Abbildung</strong><br />

5-19: Ziele <strong>im</strong> internationalen <strong>Marketing</strong> europäischer Unternehmen<br />

(Quelle: Meffert/Bolz 1998, S. 104)<br />

wichtig unwichtig<br />

N = 92<br />

***<br />

**<br />

**<br />

**<br />

*<br />

***<br />

**<br />

***<br />

Signifikanzniveau α<br />

<<br />

<<br />

<<br />

0,10<br />

0,05<br />

0,01<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Strategische Marktwahl<br />

(Geschäftsfeldabgrenzung)<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Funktionen<br />

Technologien<br />

Abnehmer<br />

Länder<br />

Internationale Marktwahl<br />

(inter- und intranationale<br />

Marktsegmentierung<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-20: Strategische und internationale Marktwahl <strong>im</strong> Überblick<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Anzahl der bearbeiteten<br />

Auslandsmärkte<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Sprinklerstrategie<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-21: Länderübergreifende T<strong>im</strong>ingstrategien<br />

(Quelle: Ayal/Zif 1979, S. 86)<br />

Wasserfallstrategie<br />

Langfristig<br />

opt<strong>im</strong>ale Anzahl<br />

der bearbeiteten<br />

Auslandsmärkte<br />

Zeit<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Wo<br />

soll das Unternehmen<br />

mit Blick auf<br />

wen<br />

was<br />

wie stark<br />

in<br />

welcher<br />

Wettbewerbssituation<br />

mit<br />

welchen<br />

Wirkungen standardisieren?<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

regional<br />

Absatzmittler<br />

Standardisierungsd<strong>im</strong>ensionen<br />

Strategie<br />

Instrumente<br />

Sonstige<br />

Aufgabenumwelt<br />

Inhalte<br />

1<br />

3<br />

Inhalte<br />

Globale Umwelt<br />

<strong>Marketing</strong>-<br />

Standardisierung<br />

Realisierung von Wettbewerbsvorteilen<br />

intern<br />

extern<br />

Unternehmen<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-22: Paradigma der <strong>Marketing</strong>standardisierung<br />

(Quelle: Bolz 1992, S. 5)<br />

weltweit<br />

Endverbraucher<br />

Prozesse<br />

2<br />

4<br />

Prozesse<br />

Wettbewerb<br />

Effektivität Effizienz<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Markenname<br />

Produkt Differenziert Standardisiert<br />

Differenziert insbesondere Nahrungsmittel,<br />

etwa von Unilever<br />

Standardisiert Snuggle/M<strong>im</strong>osin/Kuschelweich<br />

(Weichspüler);<br />

Silkience/Soyance/Sientel<br />

(Shampoo)<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-23: Vereinheitlichung von physischen Produkten<br />

und der Markenpolitik in der Praxis<br />

Coca-Cola;<br />

Pepsi-Cola;<br />

Camel;<br />

Produkte von<br />

Kraft-Jacobs-Suchard<br />

Kodak-Filme;<br />

Rado-, Seiko-Uhren;<br />

Minolta-, Canon-Kameras<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-3: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.08.1996, S. 14<br />

Grafik:<br />

Felix Brocker

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-3: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.08.1996, S. 14 (Fortsetzung)<br />

Tobias Piller

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-4: Henkel, Internationale Einführungskampagne<br />

für das Produkt Svit, 2000

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-4: Henkel, Internationale Einführungskampagne<br />

für das Produkt Svit, 2000 (Fortsetzung)

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

71,2<br />

12,0<br />

2,7<br />

13,0<br />

43,3 44,0<br />

7,0<br />

5,7<br />

71,6 69,5<br />

22,5<br />

22,9<br />

3,4<br />

2,0 3,2 3,2<br />

Schweiz GB Dänemark Deutschland Frankreich Polen<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-24: Anteile einzelner Medien am nationalen<br />

Werbeaufkommen 1999 (in Prozent)<br />

(Quelle: Horizont, Nr. 4, 2000, S. 12)<br />

Print<br />

TV<br />

Hörfunk<br />

Außenwerbung<br />

42,6<br />

37,0<br />

7,2<br />

12,4<br />

29,1<br />

56,0<br />

7,7 7,1<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-5: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.02.1999, S. 27

Land<br />

PKW<br />

BMW 525i VW Golf CL Renault 19 Fiat Uno 45<br />

D 58.257,– 23.575,– 21.789,– 17.140,–<br />

F 60.653,– 22.997,– 21.890,– 14.159,–<br />

I 63.342,– 22.126,– 22.940,– 13.613,–<br />

B 61.629,– 24.417,– 25.097,– 14.491,–<br />

E 64.263,– 23.970,– 18.690,– 12.851,–<br />

DK 51.489,– 19.016,– 14.429,– 13.304,–<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-25: Verkaufspreise (inklusive 15 Prozent Mehrwertsteuer)<br />

verschiedener PKW-Marken in Europa<br />

(Quelle: ADAC Motorwelt, Nr. 2, 1993, S. 96)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-6: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.1999, S. 22

Integrationsvorteile<br />

hoch<br />

niedrig<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

3<br />

1<br />

Globale<br />

Strategie<br />

Geozentrische<br />

Kultur<br />

Internationale<br />

Strategie<br />

Ethnozentrische<br />

Kultur<br />

niedrig hoch<br />

4<br />

2<br />

Misch-Strategie<br />

(Transnationale Strategie)<br />

Synergetische<br />

Kultur<br />

Multinationale<br />

Strategie<br />

Polyzentrische<br />

Kultur<br />

Differenzierungsvorteile<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-26: Unternehmenskultur und internationale Grundorientierung<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Öffentliche Verwaltungen Öffentliche Unternehmen<br />

Angebotsverhalten Bedarfswirtschaftlich Erwerbs- und<br />

bedarfswirtschaftlich<br />

Bedeutung der<br />

Gewinnerzielung<br />

Einnahmen Steuern, Beiträge,<br />

Gebühren<br />

Beteiligung einer<br />

Gebietskörperschaft<br />

Keine Bedeutung Dominierende bis<br />

sekundäre Bedeutung<br />

Umsatzerlöse und<br />

Subventionen<br />

100 % 51 %–100 %<br />

Etatisierung Brutto Netto<br />

Abgabe der Güter Unentgeltliche Abgabe von<br />

Kollektivgütern<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-27: Unterschiede zwischen öffentlichen Verwaltungen<br />

und Unternehmen<br />

(in enger Anlehnung an Töpfer/Braun 1989, S. 15,<br />

Raffée et al. 1994, S. 21)<br />

Entgeltliche Abgabe von<br />

Individualgütern<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Keine<br />

individuellen<br />

Eigentumsrechte<br />

Individuelle<br />

Eigentumsrechte<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Öffentliches Gut Privates Gut<br />

Kollektivgüter<br />

Nicht-Ausschluß<br />

Nicht-Rivalität<br />

unentgeltliche Abgabe<br />

Angebot durch öffentliche<br />

Verwaltungen<br />

(zum Beispiel Rechtssicherheit)<br />

Öffentliche Individualgüter<br />

(meritorische Güter)<br />

Ausschlußprinzip<br />

nicht kostendeckende,<br />

gegebenenfalls entgeltliche<br />

Abgabe<br />

Angebot durch öffentliche<br />

Unternehmen<br />

(zum Beispiel Bildungsangebote<br />

der Volkshochschulen)<br />

Private Individualgüter<br />

Ausschlußprinzip<br />

entgeltliche Abgabe zu<br />

Marktpreisen<br />

Angebot durch öffentliche<br />

Unternehmen<br />

(zum Beispiel Transportleistungen,<br />

öffentlicher Luftverkehrs-<br />

gesellschaften)<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-28: Systematisierung von Kollektiv- und Individualgütern<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Human Concept of <strong>Marketing</strong><br />

Ökologieorientiertes <strong>Marketing</strong><br />

Kommerzielles <strong>Marketing</strong><br />

<strong>Marketing</strong> öffentlicher Betriebe<br />

Soziale Verantwortung des <strong>Marketing</strong> Social <strong>Marketing</strong><br />

Vertiefung<br />

(Deepening)<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Generic <strong>Marketing</strong><br />

<strong>Abbildung</strong> 5-29: Deepening und Broadening des kommerziellen <strong>Marketing</strong><br />

(in Anlehnung an Wehrli 1981, S. 51)<br />

Ausweitung<br />

(Broadening)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Produzent<br />

b) Das Produkt <strong>im</strong> Social <strong>Marketing</strong><br />

Unterstützergruppen<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Konsumartikel<br />

oder Dienstleistungen<br />

Beiträge,<br />

Spenden<br />

Nutzen<br />

Öffentlichkeiten<br />

Akzeptanz<br />

„Gesellschaftliches<br />

Produkt“<br />

Erstellt von sozialer<br />

Organisation<br />

Nutzen<br />

Nutzen<br />

Gesetze,<br />

Rahmenbedingungen<br />

Genehmigung<br />

erteilende<br />

Gruppen<br />

a) Das Produkt in der Wirtschaft<br />

Bezahlung<br />

Existenzberechtigung<br />

Nutzen<br />

Kunde<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-30: Das Produkt in der Wirtschaft und <strong>im</strong> Social <strong>Marketing</strong><br />

(Quelle: Beilmann 1995, S. 9 f.)<br />

= Produkt<br />

Nutzergruppen<br />

= Produkt<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Aufgabenbereiche<br />

nichtkommerzieller Organisationen<br />

Gesundheitsvorsorge und<br />

Rehabilitation<br />

Entwicklungshilfe und<br />

Nahrungsmittelplanung<br />

Nichtkommerzielle<br />

Organisationen<br />

Stiftungen, Wohlfahrtsorganisationen,<br />

Verbände, Kränkenhäuser und andere<br />

Stiftungen, Wohlfahrtsorganisationen,<br />

Kirchen, Internationale Behörden und andere<br />

Bildungswesen Schulen, Universitäten, Stiftungen,<br />

Wohlfahrtsorganisationen und andere<br />

Kultur Stiftungen, Ministerien, Museen,<br />

Theater und andere<br />

Freizeitgestaltung Kindergärten, Kirchen,<br />

Wohlfahrtsorganisationen und andere<br />

Umweltschutz und Landespflege Behörden, Bürgerinitiativen, Ministerien und<br />

andere<br />

Stadt-, Verkehrs- und Regionalplanung Ministerien, Verbände, Behörden, Polizei und<br />

andere<br />

Kr<strong>im</strong>inalitätsbekämpfung Ministerien, Behörden, Polizei und andere<br />

Minderheitenschutz Behörden, Bürgerinitiativen, Parteien<br />

und andere<br />

„Humanisierung der Arbeitswelt“ Verbände, Gewerkschaften,<br />

Genossenschaften und andere<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-31: Systematisierung nichtkommerzieller Organisationen<br />

auf der Grundlage von Aufgabenbereichen<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Philosophie<br />

der Organisation<br />

Umweltanalyse<br />

Wirtschaft Politik Technologie Recht Kultur Gesellschaft<br />

Konkurrierende<br />

Organisationen<br />

Marktabgrenzung<br />

und -wahl<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Marktanalyse<br />

Klienten Vermittler<br />

Planung einer Social <strong>Marketing</strong>-Strategie<br />

Marktteilnehmer<br />

Situationsanalyse<br />

Ist-Analyse Prognose<br />

Soziale Aufgaben<br />

und Ziele<br />

<strong>Marketing</strong>budget<br />

Social <strong>Marketing</strong>-Maßnahmen<br />

Produkt Kommunikation Distribution Preis<br />

Koordination von Social <strong>Marketing</strong>-Aktivitäten<br />

Organisation Personal Kontrolle<br />

Social <strong>Marketing</strong>-Ergebnis<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-32: Planungsprozeß des Social <strong>Marketing</strong><br />

Eigene<br />

Organisation<br />

Organisationsstruktur<br />

Instrumentalstrategien<br />

Marktbezogene Ziele Organisationsinterne Ziele<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Zu jeder Zeit. Aber wir können etwas dagegen<br />

tun. Mit Vorsorge bei Ihrem Arzt, mit Fürsorge und mit Geld. Informationen erhalten<br />

Sie bei der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh, unter 0 52 41 / 9 77 00.<br />

Spendenkonto: Deutsche Bank Gütersloh, BLZ 480 700 40, Konto-Nr. 50.<br />

Lähmungs- und/oder Taubheitsgefühl<br />

einer Körperseite, besonders des<br />

Gesichtes oder des Armes.<br />

Plötzlicher Verlust der Sprechfähigkeit<br />

oder Schwierigkeiten, Gesprochenes<br />

zu verstehen<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Plötzlich auftretende sehr starke<br />

Kopfschmerzen.<br />

INSERT 5-7: Plakat der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe<br />

STIFTUNG<br />

DEUTSCHE<br />

SCHLAGANFALL<br />

HILFE<br />

Plötzliche Sehstörungen, besonders<br />

auf einem Auge und/oder Doppelbilder.<br />

Plötzlich eintretender Drehschwindel<br />

und Gangunsicherheit.

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-8: Kampagne der BundesArbeitsGemeinschaft<br />

Kinder- und Jugendtelefon <strong>im</strong> Deutschen Kinderschutzbund e. V.

Ökologie-Pull<br />

4,0<br />

3,0<br />

2,5<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Metallverarbeitung/Fahrzeugbau<br />

Metallverarbeitung/Fahrzeugbau<br />

Elektrotechnik<br />

Chemie<br />

2,0 3,0 4,0 5,0<br />

Betroffenheitspositionierung 1988<br />

Betroffenheitspositionierung 1994<br />

Elektrotechnik<br />

Holz-/Papierverarbeitung<br />

Nahrungsmittel<br />

Holz-/Papierverarbeitung<br />

Chemie<br />

Nahrungsmittel<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-33: Betroffenheitspositionierung ausgewählter Branchen<br />

<strong>im</strong> Längsschnittvergleich*<br />

Ökologie-<br />

Push<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Kunde<br />

Umweltschutz<br />

als Bedürfnis<br />

und gesellschaftlicher<br />

Anspruch<br />

UMP<br />

UEP<br />

Ökologie<br />

Umweltschutz zur dauerhaften<br />

Sicherung der natürlichen<br />

Umwelt<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-34: Spannungsfeld <strong>im</strong> Öko-<strong>Marketing</strong><br />

(Quelle: Meffert/Kirchgeorg 1998, S. 24)<br />

Umweltschutz als<br />

wettbewerbsstrategischer<br />

Erfolgsfaktor<br />

UEP = Unique Environmental Proposition UMP = Unique <strong>Marketing</strong> Proposition<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Unternehmung<br />

Wettbewerb/<br />

Handel<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Kosten<br />

Produktbezogene<br />

Umweltvorteile<br />

als ...<br />

Preis und/oder<br />

Opportunitätskosten<br />

geringer bzw. gleich<br />

hoch wie bei<br />

traditionellen<br />

Substitutionsprodukten<br />

Preis und/oder<br />

Opportunitätskosten<br />

höher als bei<br />

traditionellen<br />

Substitutionsprodukten<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Individualnutzen Sozialnutzen<br />

Klassische<br />

Ansatzpunke des<br />

Öko-<strong>Marketing</strong><br />

Sicherung von<br />

Wettbewerbsvorteilen<br />

+ Rationalisierung<br />

+ Differenzierung<br />

Abbau von<br />

Wettbewerbsnachteilen<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-35: Erfolgsvoraussetzungen und Ansatzpunkte<br />

eines ökologieorientierten <strong>Marketing</strong><br />

I<br />

III<br />

+ gesellschaftsorientierte<br />

Profilierung<br />

Herausstellung von<br />

Wettbewerbsvorteilen<br />

<strong>Marketing</strong> für Ökologie<br />

Instrumente der Umweltpolitik<br />

(z. B. Verbote, Steuern,<br />

Abgaben)<br />

Wertewandel und<br />

Verhaltensvorschriften<br />

II<br />

IV<br />

GABLER<br />

GRAFIK

B 1.<br />

1.1<br />

1.2<br />

1.3<br />

B 2.<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

B 3.<br />

3.1<br />

3.2<br />

3.3<br />

3.4<br />

3.5<br />

I 1.<br />

1.1<br />

1.2<br />

1.3<br />

1.4<br />

I 2.<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

2.4<br />

2.5<br />

I 3.<br />

3.1<br />

3.2<br />

Boden 1) (m 2 )<br />

Versiegelt<br />

Grün<br />

Überbaut<br />

Gebäude 1) (m 2 )<br />

Produktion<br />

Lager und Vertrieb<br />

Verwaltung<br />

Anlagen (Stück)<br />

Produktionsmaschinen<br />

Büroausstattung<br />

Büro- und Komm.-Masch.<br />

Fuhrpark<br />

Technische Anlagen<br />

Umlaufgüter (kg)<br />

Rohstoffe<br />

Halb- und Fertigwaren<br />

Hilfsstoffe<br />

Betriebsstoffe<br />

Energie (kWh)<br />

Gas<br />

Strom<br />

Heizöl<br />

Fernwärme<br />

Treibstoff<br />

Wasser (m 3 )<br />

Stadtwasser<br />

Rohwasser<br />

Konzernübersicht Öko-Bilanzen<br />

INPUT<br />

1991<br />

15.771.320<br />

5.311.896<br />

2.655.422<br />

5.954.169<br />

1.849.833<br />

185.039.982<br />

15.749.655<br />

54.809.172<br />

97.754.180<br />

1.615.625<br />

15.111.350<br />

672.110<br />

451.936<br />

220.174<br />

INPUT<br />

INPUT<br />

1992<br />

12.006.223<br />

4.243.238<br />

2.114.895<br />

4.115.455<br />

1.532.635<br />

157.709.097<br />

20.536.032<br />

46.465.919<br />

71.677.150<br />

2.391.466<br />

16.638.530<br />

530.541<br />

338.583<br />

191.958<br />

Zugang<br />

1993<br />

9.281<br />

3.323<br />

523<br />

5.435<br />

3.955<br />

0<br />

3.695<br />

260<br />

1.321<br />

341<br />

470<br />

421<br />

42<br />

47<br />

INPUT<br />

1993<br />

12.421.796<br />

3.821.006<br />

2.637.453<br />

4.345.438<br />

1.617.899<br />

150.682.651<br />

19.892.297<br />

47.878.784<br />

59.416.240<br />

5.595.680<br />

17.899.650<br />

495.043<br />

303.852<br />

191.191<br />

Zugang<br />

1994<br />

12.931<br />

636<br />

938<br />

11.357<br />

17.447<br />

1.210<br />

16.059<br />

178<br />

1.436<br />

530<br />

583<br />

277<br />

25<br />

21<br />

INPUT<br />

1994<br />

11.055.912<br />

3.558.124<br />

2.082.292<br />

3.936.325<br />

1.479.171<br />

118.986.313<br />

16.570.184<br />

33.123.331<br />

47.262.590<br />

5.586.418<br />

16.443.790<br />

428.770<br />

281.275<br />

147.495<br />

Bestand<br />

31.12.1993<br />

649.143<br />

68.606<br />

448.659<br />

131.878<br />

178.473<br />

73.709<br />

87.569<br />

17.205<br />

16.542<br />

6.386<br />

7.020<br />

2.806<br />

164<br />

166<br />

Bestand<br />

31.12.1994<br />

–<br />

697.183<br />

–<br />

–<br />

–<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

497.616<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

I 4. Luft (m 3 ) – – – – entfällt<br />

1) Durch Verbesserungen der Datenerhebung in den KUNERT-Werken Tunesien und Marokko änderten sich die Bestandswerte<br />

der Konten Boden und Gebäude.<br />

Kommentar<br />

Der Vergleich der INPUT- und OUTPUT-Größen über mehrere Jahre zeigt deutlich die Erfolge<br />

des Umwelt-Controllings. Stoff- und Energie-INPUT sowie Abfall-, Abwasser- und Abluftmenge<br />

konnten über die Jahre hinweg nachhaltig reduziert werden. So ging der Energieverbrauch<br />

zwischen 1991 und 1994 um rund 36 %, der Wasser-INPUT um 36 % und der Rohstoffverbrauch<br />

um 33 % zurück. Dem starken Rückgang dieser INPUT-Werte steht eine geringere Abnahme<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-9: Ökobericht der Kunert AG 1994/95, S. 14 f.

Bestand<br />

31.12.1994<br />

646.960<br />

65.750<br />

448.386<br />

132.824<br />

185.369<br />

72.107<br />

96.667<br />

16.415<br />

16.715<br />

5.943<br />

7.436<br />

2.972<br />

182<br />

182<br />

Bestand<br />

31.12.1994<br />

–<br />

2.786.664<br />

–<br />

–<br />

–<br />

36.398<br />

3.910<br />

25.236<br />

6.052<br />

1.200<br />

OUTPUT<br />

1991<br />

9.280.253<br />

5.786.896<br />

175.962<br />

0<br />

3.007.958<br />

3.124.629<br />

26.475<br />

1.963.477<br />

843.697<br />

290.980<br />

Konzernübersicht Öko-Bilanzen<br />

OUTPUT<br />

1992<br />

7.997.075<br />

5.153.663<br />

164.446<br />

0<br />

2.561.693<br />

3.069.063<br />

27.738<br />

2.260.672<br />

577.803<br />

202.850<br />

Abgang<br />

1993<br />

105.414<br />

13.435<br />

54.322<br />

37.657<br />

1.569<br />

1.569<br />

0<br />

0<br />

1.037<br />

554<br />

209<br />

178<br />

56<br />

40<br />

OUTPUT<br />

1993<br />

8.935.247<br />

5.116.411<br />

211.756<br />

989.275<br />

2.617.805<br />

2.519.252<br />

40.399<br />

1.920.624<br />

485.429<br />

72.800<br />

OUTPUT<br />

Abgang<br />

1994<br />

9.602<br />

2.692<br />

340<br />

6.570<br />

17.923<br />

9.347<br />

7.566<br />

1.010<br />

1.263<br />

973<br />

167<br />

111<br />

7<br />

5<br />

OUTPUT<br />

1994<br />

8.492.704<br />

5.199.188<br />

194.911<br />

897.598<br />

2.201.007<br />

2.357.988<br />

62.883<br />

1.816.553<br />

349.652<br />

128.920<br />

B 1.<br />

1.1<br />

1.2<br />

1.3<br />

B 2.<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

B 3.<br />

3.1<br />

3.2<br />

3.3<br />

3.4<br />

3.5<br />

0 1.<br />

1.1<br />

1.2<br />

1.3<br />

1.4<br />

0 2.<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

2.4<br />

Boden 1) (m 2 )<br />

Versiegelt<br />

Grün<br />

Überbaut<br />

Gebäude 1) (m 2 )<br />

Produktion<br />

Lager und Vertrieb<br />

Verwaltung<br />

Anlagen (Stück)<br />

Produktionsmaschinen<br />

Büroausstattung<br />

Büro- und Komm.-Masch.<br />

Fuhrpark<br />

Technische Anlagen<br />

Produkte (kg)<br />

Beinbekleidung<br />

Oberbekleidung<br />

Transportverpackung<br />

Produktverpackung<br />

Abfälle (kg)<br />

Sondermüll<br />

Wertstoffe<br />

Restmüll<br />

Bauschutt<br />

entfällt 185.039.982 157.709.097 150.682.651 118.986.313 0 3. Energieabgabe (kWh)<br />

entfällt 487.770 388.189 376.289 339.277 0 4. Abwässer (m 3 )<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

entfällt<br />

163.521<br />

200.632<br />

59.356.556<br />

–<br />

133.058<br />

167.702<br />

49.605.355<br />

–<br />

138.828<br />

207.872<br />

48.080.685<br />

121.614.000<br />

100.548<br />

170.132<br />

36.109.594<br />

96.895.400<br />

0 5.<br />

5.2.1.<br />

5.2.2.<br />

5.2.3.<br />

5.2.4.<br />

Abluft<br />

NO3 (kg)<br />

SO2 (kg)<br />

CO2 (kg)<br />

Wasserdampf (kg)<br />

des OUTPUT Bein- und Oberbekleidung von knapp 10 % <strong>im</strong> Laufe der vier Jahre gegenüber. Im<br />

gleichen Zeitraum konnten die Abfälle um ein Viertel reduziert werden, wobei das Restmüllaufkommen<br />

um 59 % schrumpfte. Erfreulich auch die CO 2-undNO 3-Emissionen, die um jeweils<br />

39 % zurückgingen. Wermutstropfen ist die Zunahme des Sondermülls. Sie ist zum Teil auf eine<br />

verbesserte Erfassung z. B. von Elektronikschrott zurückzuführen.<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-9: Ökobericht der Kunert AG 1994/95, S. 14 f. (Fortsetzung)

Konsumentenbezogene Faktoren<br />

Umweltbewußtsein<br />

Stellenwert der Umweltverträglichkeit<br />

bei der Idealmarke<br />

Wahrnehmbarkeit des<br />

Umweltnutzens<br />

Bedeutung klassischer<br />

Produkteigenschaften<br />

Wettbewerbsbezogene Faktoren<br />

Umfang von umweltorientierten<br />

Konkurrenzangeboten<br />

Differenzierungsfähigkeit<br />

klassischer Produkteigenschaften<br />

Intensität der Wettbewerbsprofilierung<br />

mit dem Umweltschutz<br />

Produktbezogene Faktoren<br />

Dauerhaftigkeit und Einzigartigkeit<br />

des Umweltnutzens<br />

Erfüllungsgrad ganzheitlicher<br />

Problemlösungen<br />

Diskr<strong>im</strong>inierungsgefahr<br />

bestehender Produkte/Marken<br />

Konflikte zwischen traditionellen<br />

Qualitätskomponenten und der<br />

Umweltverträglichkeit<br />

Umweltkomponenten der Marke<br />

Markenstrategie<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

hoch gering<br />

Umweltverträglichkeit als dominante Positionierungsd<strong>im</strong>ension<br />

Umweltverträglichkeit als flankierende Positionierungsd<strong>im</strong>ension<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-36: Best<strong>im</strong>mungsfaktoren einer dominanten und flankierenden<br />

ökologieorientierten Positionierungsentscheidung<br />

(Quelle: Meffert/Kirchgeorg 1998, S. 281)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

100%<br />

Gesamtemissionen<br />

<strong>im</strong><br />

Lebenszyklus<br />

Rohstoffgewinnung<br />

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

Produkt B<br />

Produkt C<br />

Produkt A<br />

Herstellung Verwendung Entsorgung<br />

<strong>Abbildung</strong> 5-37: Produktbezogene Differenzierungspotentiale <strong>im</strong> Umweltschutz<br />

(Quelle: Meffert/Kirchgeorg 1998, S. 223)<br />

GABLER<br />

GRAFIK

Quelle: Meffert, <strong>Marketing</strong>, 9. Auflage<br />

INSERT 5-10: Capital, Nr. 11/1999, S. 82