VDV - Das Magazin

Ausgabe 3 - September 2013

Ausgabe 3 - September 2013

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>VDV</strong><br />

<strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong><br />

Was uns bewegt. Wen wir bewegen. Ausgabe September 2013<br />

Schutzgebühr: 3,20 Euro<br />

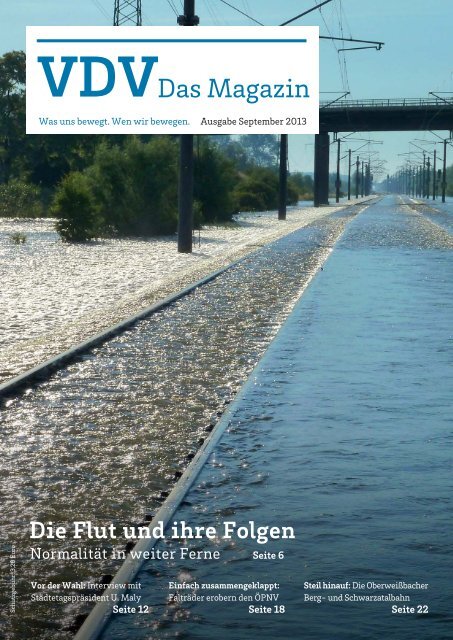

Die Flut und ihre Folgen<br />

Normalität in weiter Ferne Seite 6<br />

Vor der Wahl: Interview mit<br />

Städtetagspräsident U. Maly<br />

Seite 12<br />

Einfach zusammengeklappt:<br />

Falträder erobern den ÖPNV<br />

Seite 18<br />

Steil hinauf: Die Oberweißbacher<br />

Berg- und Schwarzatalbahn<br />

Seite 22

Inhalt<br />

18 <strong>Das</strong> klappt: Falträder ermöglichen<br />

neue Wegeketten mit dem ÖPNV.<br />

6 Nach der Flut: Nur Notbetrieb auf<br />

Magdeburger Betriebshof<br />

30 Werbebotschafter: VRS fährt gut<br />

mit Schauspieler Ralf Richter.<br />

22 Technikdenkmal: Im Thüringer<br />

Wald geht es steil bergauf.<br />

28 Wiener Linien: Im Nahverkehr<br />

sozial verträglich unterwegs<br />

3 Editorial<br />

Solidarität in der Katastrophe<br />

4 <strong>VDV</strong> im Bild<br />

Millionenschäden und Umleitungen<br />

6 Titelstory<br />

Normalität in weiter Ferne<br />

Seite 8: Drei Fragen an Schleswig-<br />

Holsteins Verkehrsminister<br />

Reinhard Meyer<br />

Seite 9: Hochwasserfolgen treffen<br />

den Fernverkehr hart.<br />

10 Aktuell<br />

Was der <strong>VDV</strong> von der neuen<br />

Bundesregierung erwartet<br />

11 Standpunkt<br />

<strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer<br />

Oliver Wolff fordert auch<br />

von Wahlkämpfern Realismus.<br />

2 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Editorial<br />

In der<br />

Katastrophe<br />

zusammengestanden<br />

Auch wenn das Juni-Hochwasser bei vielen schon<br />

wieder in Vergessenheit geraten ist – für die Mitarbeiter<br />

und Fahrgäste der betroffenen Verkehrsunternehmen<br />

bestimmt es immer noch den Alltag.<br />

Und das wird noch eine Weile so bleiben. Welche<br />

Schäden das Wasser beispielsweise auf der ICE-<br />

Strecke bei Stendal angerichtet hat und wann die<br />

Folgen behoben sein können, werden wir frühestens<br />

in den kommenden Wochen erfahren.<br />

Klar ist aber: Ohne die Einsatz- und Hilfsbereitschaft<br />

unzähliger freiwilliger und professioneller Helfer und<br />

ohne die Flexibilität und das besondere Engagement<br />

vieler Mitarbeiter in den Verkehrsunternehmen<br />

wären die Schäden an Infrastruktur und Fahrzeugen<br />

vielleicht noch größer ausgefallen. Und auch jetzt versuchen<br />

die Mitarbeiter jeden Tag, die Unannehmlichkeiten<br />

für unsere Kunden so gering wie möglich zu<br />

halten. Dafür möchte ich allen meinen herzlichen<br />

Dank aussprechen.<br />

Besonderen Dank möchte ich noch einmal an die<br />

Besucher unserer Jahrestagung richten, die im Juni<br />

für die damals akut betroffene Region um Magdeburg<br />

gespendet haben. Die Solidarität ging über die Geldspenden<br />

hinaus und war ganz handfest: Busfahrer<br />

aus Hamburg setzten sich in Magdeburg ans Steuer,<br />

andere Verbandsunternehmen stellten Fahrzeuge<br />

und Material. Wenn es etwas Gutes in der Katastrophe<br />

gibt, dann, dass sie die Menschen ein Stück zusammengeschweißt<br />

hat.<br />

Herzlichst Ihr<br />

Jürgen Fenske<br />

12 Blick von außen<br />

Städtetagspräsident Dr. Ulrich Maly<br />

zur Verkehrsinfrastruktur<br />

14 Aus dem Verband<br />

Vielseitig und unterschätzt: Die<br />

Ausbildung in der Verkehrsbranche<br />

18 Reportage<br />

Immer mehr klappen<br />

einfach zusammen.<br />

21 Aktuell<br />

UNESCO-Kommission startet<br />

Wettbewerb „Mobiler Alltag 2023“.<br />

22 Unterwegs im Netz<br />

Hochprozentig bergauf, bergab<br />

– und das oben ohne<br />

26 U20<br />

Discobusse: Feiern und<br />

sicher fahren<br />

28 Grenzenlos<br />

Sozial und nachhaltig: Wiener Linien<br />

bieten viel Bim für kleines Geld.<br />

30 Abgefahren<br />

Autofreak wirbt für intelligenten<br />

Verkehrsmix.<br />

„<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>“ finden Sie<br />

auch im Internet als E-Paper unter<br />

www.vdv.de/das-magazin<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 3

4 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

<strong>VDV</strong> im Bild<br />

Millionenschäden und monatelange Umleitungen<br />

Bahndämme über- und unterspült, Brücken zerstört, Betriebshöfe vollgelaufen<br />

– wie hier am 10. Juni in Magdeburg: Kaum ein Verkehrsunternehmen<br />

im Süden und Osten der Republik entkam im Juni den beiden<br />

Tiefs Frederik und Günther. Sie sorgten mit Unmengen von Niederschlägen<br />

in den Alpen sowie den Mittelgebirgen Ostdeutschlands und<br />

Tschechiens für ein Jahrhunderthochwasser, das in sieben Bundesländern<br />

Milliardenschäden anrichtete. Der Rückversicherer Munich Re<br />

bezifferte den ökonomischen Gesamtschaden auf mehr als zwölf Milliarden<br />

und den versicherten Schaden auf mehr als drei Milliarden Euro.<br />

Während der Betriebshof der Magdeburger Verkehrsbetriebe Ende<br />

August seine Arbeit stark eingeschränkt wieder aufnehmen konnte,<br />

werden die Folgen bei der Deutschen Bahn noch monatelang zu spüren<br />

sein. Noch immer ist ein Teilstück der ICE-Strecke Berlin-Hannover<br />

östlich von Stendal gesperrt, das die Elbfluten zwei Wochen lang komplett<br />

überspült hatten.<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 5

Bis in den August hinein stellten die MVB ihre<br />

Fahrzeuge auf einem Teilstück des Netzes ab und<br />

erledigten dort notdürftige Reparaturen.<br />

Normalität in<br />

weiter Ferne<br />

<strong>Das</strong> Wasser ist seit Wochen wieder weg. Aber für die Menschen in den Hochwassergebieten<br />

Ost- und Süddeutschlands hat die Katastrophe noch lange kein Ende. Von den <strong>VDV</strong>-Unternehmen<br />

traf es die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) besonders schwer.<br />

Die Idylle trügt: Schwalben fliegen zu ihren Nestern,<br />

Gräser wiegen sich im Sommerwind. Ruhe und Naturerlebnisse<br />

sind auf einem Straßenbahnbetriebshof<br />

jedoch fehl am Platz. Vor dem Elbehochwasser<br />

warteten hier 35 Mitarbeiter fast rund um die Uhr<br />

die Züge der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Nun<br />

setzen die Schienen Rost an, wuchert das Grün zwischen<br />

den Abstellgleisen, und von den Nachbargrundstücken<br />

weht ein süßlich-fauliger Geruch<br />

über das Gelände. Keine Pfützen, keine Schlammreste,<br />

nur etwas Sickerwasser in den Montagegruben<br />

der Werkstatt: Mitarbeiter der MVB und<br />

Freiwillige haben hier ganze Reinigungsarbeit geleistet.<br />

Oberflächlich betrachtet erinnert nichts<br />

mehr daran, dass der Betriebshof fast einen halben<br />

Meter unter Wasser stand. Erst auf den zweiten<br />

Blick lässt sich erahnen, was die mittlerweile wieder<br />

kilometerweit entfernte Elbe und das Grundwasser<br />

angerichtet haben könnten. Oberleitungsmasten<br />

stehen schief, Schienen sind unterspült oder liegen<br />

auf lockerem Schotter. Auch zwei Monate nach dem<br />

Pegelhöchststand kann niemand die endgültigen<br />

Schäden beziffern, sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe<br />

noch weit von der Normalität entfernt.<br />

Ende August startete ein Notbetrieb auf dem Betriebshof<br />

Nord. Ob dieser aber jemals wieder wie<br />

vor der Flut arbeiten wird, ist ungewiss.<br />

Zumindest die Fahrzeuge blieben unversehrt. Kurz<br />

bevor das Hochwasser den Betriebshof vom Netz<br />

6 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Titelstory<br />

Kommunikation beinahe in Echtzeit<br />

Die Elbeflut stellte die Magdeburger Verkehrsbetriebe nicht nur vor eine große<br />

betriebliche, sondern auch vor eine kommunikative Herausforderung. Schließlich<br />

galt es, die Fahrgäste möglichst schnell über die aktuellen Änderungen in<br />

den Linien- und Fahrplänen sowie beim Schienenersatzverkehr zu informieren.<br />

„Dabei hat uns Social Media sehr geholfen“, erläutert Pressesprecherin<br />

Juliane Kirste. Kurzfristige Einschränkungen kommunizierten die MVB über<br />

ihren Twitter-Störungsmelder, ihre Facebook-Seite sowie über einen Hochwasser-Bereich<br />

auf ihrer Webseite. Zusätzlich war eine gebührenfreie Hotline<br />

täglich von 5:30 bis 20:30 Uhr besetzt.<br />

Twitter-Störungsmelder: Über das Internet<br />

gab es aktuelle Fahrplan- und Linieninfos.<br />

www.mvbnet.de<br />

https://twitter.com/stoerungsmelder<br />

Auf der Hebebühne war eine nicht-fahrfähige Bahn in Sicherheit (Foto, l.). Bis dato ist eine vollständige Wiederinbetriebnahme des<br />

Betriebshofes nicht in Sicht. Auch ein Drittel des Straßenbahnnetzes war gesperrt.<br />

abschnitt, brachten MVB-Mitarbeiter in einer<br />

nächtlichen Hauruck-Aktion 70 Züge in Sicherheit.<br />

„Eine Stunde später hätten wir die Bahnen nicht<br />

mehr retten können“, verdeutlicht MVB-Pressesprecherin<br />

Juliane Kirste den Wettlauf gegen die<br />

Zeit. Entlang des West- und Südrings wurden die<br />

Trams im Stadtgebiet aufgereiht. Die außergewöhnliche<br />

Abstellfläche entwickelte sich zum mobilen<br />

Interimsbetriebshof, auf dem auch einfache Reparaturen<br />

erledigt wurden. Der kleinere Betriebshof im<br />

südlichen Stadtteil Westerhüsen war ebenfalls<br />

durch das Hochwasser abgeschnitten. Ohne intakten,<br />

festen Betriebshof hielten die Magdeburger<br />

Verkehrsbetriebe auch auf dem Scheitelpunkt des<br />

Hochwassers einen relativ stabilen ÖPNV aufrecht.<br />

Und das, obwohl ein Drittel des Straßenbahnnetzes<br />

gesperrt und ein Teil der Buslinien geändert oder<br />

komplett eingestellt war. Zudem forderte der Katastrophenstab<br />

regelmäßig kurzfristig Busse an, um<br />

Menschen zu evakuieren und Helfer an ihre Einsatzorte<br />

zu bringen. „<strong>Das</strong> alles war nur dank der großen<br />

Bereitschaft unserer Mitarbeiter, weit über das normale<br />

Maß hinaus zu arbeiten, möglich“, erläutert<br />

Betriebsleiter Andreas Busch. Was unter normalen<br />

Umständen drei Monate Planungszeit benötigt,<br />

musste innerhalb kurzer Zeit geschehen: Während<br />

des Hochwassers strickten die MVB-Mitarbeiter acht<br />

Mal ihr Liniennetz und ihre Fahrpläne um, teilweise<br />

mehrmals am Tag. Über das Internet wurden die<br />

Fahrgäste auf dem Laufenden gehalten (s. Infokasten).<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 7

Titelstory<br />

2,7<br />

Milliarden Euro<br />

So hoch sind ersten Schätzungen<br />

zufolge die Hochwasserschäden<br />

allein in Sachsen-Anhalt.<br />

Mit dem Kleinbus der Dessauer Verkehrs GmbH konnten die<br />

MVB die für Trams gesperrte Elbbrücke befahren.<br />

In der Katastrophe standen die MVB nicht alleine<br />

da: Handfeste Unterstützung kam von der Feuerwehr,<br />

von Helfern und Unternehmen aus der Region<br />

sowie von anderen Verkehrsbetrieben. Acht Busfahrer<br />

der Hamburger Hochbahn verstärkten eine<br />

Woche lang den Schienenersatzverkehr und entschärften<br />

damit zum Teil die angespannte Situation<br />

aufgrund der verstärkten Busleistungen. Weitere<br />

Hilfe leistete die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG).<br />

Deren Kleinbus ermöglichte es, den auf einer Elbinsel<br />

liegenden Ortsteil Werder anzusteuern, als<br />

die Brücke dorthin für Straßenbahnen gesperrt<br />

war. Obwohl selber von der Flut betroffen, halfen<br />

die Dresdner Verkehrsbetriebe mit einer Pumpe aus,<br />

die auf dem vollgelaufenen Betriebshof zum Einsatz<br />

kam. Die Bogestra aus Bochum hielt für die Magdeburger<br />

Kapazitäten zur Soforthilfe bereit. „Bei allen<br />

Helfern bedanken wir uns ganz, ganz herzlich“, sagt<br />

MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel:<br />

„Über die große Solidarität und Unterstützung haben<br />

wir uns sehr gefreut.“ Unter anderem waren auf<br />

der <strong>VDV</strong>-Jahrestagung in Mainz bei einer Tombola<br />

10.000 Euro für die Hochwassergeschädigten<br />

zusammengekommen, 7.500 davon gingen nach<br />

Magdeburg. Mit diesem Geld wollen die MVB nun<br />

eine Kita, einen Sportverein, den Träger eines<br />

Sportplatzes sowie eine Gemeinschaftsunterkunft<br />

unterstützen.<br />

Spendenkonto der Stadt Magdeburg:<br />

Konto-Nr.: 641017855, BLZ: 81053272<br />

Stadtsparkasse Magdeburg<br />

Verwendungszweck: Hochwasserhilfe 2013<br />

Im Eiltempo hat der Bundesrat über den Fluthilfefonds und die Entflechtungsmittel entschieden.<br />

Dazu drei Fragen an den Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz Reinhard Meyer (SPD) –<br />

in Schleswig-Holstein Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie.<br />

» Herr Meyer, welche vorläufige<br />

Schadensbilanz ziehen Sie<br />

für die Flutgebiete in Schleswig-Holstein?<br />

Im Vergleich zu manch anderen<br />

Bundesländern ist Schleswig-Holstein<br />

von dem<br />

Elbhochwasser 2013 recht<br />

glimpflich betroffen worden.<br />

<strong>Das</strong> macht den Schaden für die<br />

einzelnen Betroffenen im Kreis<br />

Herzogtum Lauenburg allerdings<br />

nicht einfacher. Insgesamt<br />

gehen wir in Schleswig-Holstein nach derzeitigem Wissensstand<br />

von einem Schaden in einer Größenordnung von rund 25 Millionen<br />

Euro aus. Davon dürften vier Millionen auf direkte Schäden<br />

von gewerblichen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe<br />

entfallen. Die Soforthilfe für die betroffenen Unternehmen und Selbstständigen<br />

ist bereits Anfang Juli angelaufen – mit einer 50-prozentigen<br />

Förderung. Mit dem Bund laufen derzeit noch die Verhandlungen<br />

über die anschließende Aufbauhilfe, durch die bis zu 80 Prozent<br />

des Schadens aufgefangen werden können – unter Anrechnung der<br />

gewährten Soforthilfe. Über die direkten Schäden durch das Hochwasser<br />

hinaus sind viele Unternehmen durch die erzwungenen<br />

Betriebsunterbrechungen und präventive Maßnahmen betroffen.<br />

Diese indirekten Schäden können nach den mit dem Bund verhandelten<br />

Regularien leider nicht bezuschusst werden.<br />

» Zusammen mit dem Fluthilfefonds hat der Bundesrat über die Entflechtungsmittel<br />

entschieden. Einerseits bestand die akute Notsituation,<br />

andererseits wurde ein langer Streit beigelegt. Könnte die schnelle Freigabe<br />

auch künftig als Muster für Infrastrukturfinanzierung dienen?<br />

8 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Hochwasserfolgen treffen Fernverkehr hart: Ein<br />

Viertel der ICE-Fahrgäste immer noch betroffen<br />

Dr. Volker Kefer, Infrastruktur-Vorstand der Deutschen Bahn,<br />

konnte Ende Juli die Gesamtschäden durch das Hochwasser<br />

noch nicht umfassend eingrenzen. Er setzte sie zwischen 200<br />

und 500 Millionen Euro an. Umleitungen und Verspätungen<br />

kosteten allein im Juni 30 Millionen. „Es gibt ein beträchtliches<br />

Maß an Unsicherheit bezüglich des Untergrunds”, sagt Kefer<br />

über den Bahndamm des immer noch gesperrten Teilstücks der<br />

ICE-Strecke Berlin-Hannover östlich von Stendal. Es war etwa<br />

zwei Wochen komplett überspült, nachdem die Elbefluten<br />

einen maroden Deich bei Fischbeck durchbrachen.<br />

Einen Zeitpunkt für die Freigabe will die DB frühestens Ende<br />

September nennen. Die Umleitungen trafen vor allem Pendler<br />

nach Wolfsburg, um das ICE-Züge wochenlang einen Bogen<br />

machten. Auf den Verbindungen in den Südwesten und in<br />

das Ruhrgebiet dauert die Fahrt von und nach Berlin derzeit<br />

20 bis 60 Minuten länger. Es trifft, so Personenverkehrsvorstand<br />

Ulrich Homburg, bis zu 25 Prozent der Fahrgäste<br />

im Fernverkehr.<br />

Anfang Juni hatte die Katastrophe zunächst Bayern heimgesucht.<br />

Mehrere Hauptstrecken wurden über- und unterspült<br />

und mussten tagelang gesperrt werden. Eine Brücke bei<br />

Übersee am Chiemsee konnte bislang nur provisorisch wiederhergestellt<br />

werden. Dann traf es den Osten: In Sachsen<br />

und Sachsen-Anhalt überspülte das Wasser Bahnsteige und<br />

Kombinierter Verkehr: TX Logistik konnte wegen des Hochwassers<br />

50 Güterzüge nicht Richtung Italien fahren.<br />

Unterführungen. Auch Güterzüge stauten sich wegen Hochwasserschäden<br />

oder umgeleiteter Personenzüge. DB Schenker<br />

Rail-Chef Alexander Hedderich sagte, der Stau-Abbau dauerte<br />

in der schlimmsten Phase mehrere Tage. Die Situation<br />

wurde durch das geringere Güteraufkommen aufgrund des<br />

aktuellen Konjunkturproblems etwas abgemildert.<br />

Eine genauere Hochwasserbilanz konnte TX Logistik ziehen.<br />

<strong>Das</strong> europaweit tätige Eisenbahnlogistikunternehmen beziffert<br />

seinen Schaden durch ausgefallene Züge auf mehr als<br />

400.000 Euro. Drei Viertel davon verteilen sich auf Fixkosten<br />

für Personal, Lokomotiven, Waggons und Trassen in Italien.<br />

50 Güterzüge – größtenteils Kombinierter Verkehr mit Lkw-<br />

Trailern – konnten wegen des Hochwassers nicht Richtung<br />

Brenner fahren. „Umleiten war aufgrund der Profilhöhe nicht<br />

möglich“, erläutert Thorsten Lüttig, Leiter des Geschäftsbereichs<br />

Projektmanagement. Innerhalb von drei Wochen habe<br />

sich der Betrieb aber wieder normalisiert.<br />

Bisweilen kommt es bei Gesetzgebungsverfahren zu sogenannten<br />

Paketlösungen, das heißt, es werden Maßnahmebündel zusammengeschnürt,<br />

die auf den ersten Blick vielleicht wenig miteinander zu tun<br />

haben, in der aktuellen Situation aber zu einer politischen Lösung beitragen.<br />

So war es auch in diesem Fall: Seit einigen Jahren verhandeln<br />

die Länder mit dem Bund die gesetzlich festgelegte Revision der Entflechtungsmittel,<br />

bis zur Elbeflut 2013 ohne einvernehmliches Ergebnis.<br />

Mit dem jetzt gefundenen Ergebnis konnten sich die Länder<br />

einverstanden erklären. Eine Katastrophensituation sollte aber sicher<br />

nicht als „Muster“ dienen, um die notwendige Finanzierung der Infrastruktur<br />

auf den Weg zu bringen.<br />

» Wie kann aus Ihrer Sicht sichergestellt werden, dass die Entflechtungsmittel<br />

zweckgemäß eingesetzt und nicht anderweitig in den<br />

Haushalten verbucht werden?<br />

Mit Wirkung zum 1. Januar 2007 hat Schleswig-Holstein als erstes<br />

Bundesland eine landesgesetzliche Regelung für den Tatbestand<br />

„Gemeindeverkehrsfinanzierung“ des Entflechtungsgesetzes geschaffen,<br />

um die Vergabe von Leistungen beziehungsweise Zuwendungen<br />

an Kommunen und die Träger des ÖPNV aus den Kompensationsmitteln<br />

des Bundes bis 2019 in voller Höhe für GVFG-<br />

Vorhaben zu gewährleisten. Damit wird sichergestellt, dass die zum<br />

Teil hoch verschuldeten Kommunen bei ihren wichtigen Infrastrukturmaßnahmen<br />

bis 2019 unterstützt werden. Somit wurde den Kommunen<br />

und den Trägern des ÖPNV landesseitig bereits frühzeitig ein<br />

deutliches Signal für eine Fortsetzung der Unterstützung im Bereich<br />

der Infrastrukturmaßnahmen gegeben, und sie erhalten die für diese<br />

Maßnahmen erforderliche Planungssicherheit. Ohne Zuwendungen<br />

aus Kompensationsmitteln würde die Investitionstätigkeit der<br />

Gemeinden in erheblichem und unvertretbarem Umfange beeinträchtigt<br />

werden. Eine gruppenspezifische Zweckbindung ist somit<br />

im GVFG-SH verankert.<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 9

Aktuell<br />

Der barrierefreie Ausbau im Sinne des<br />

Personenbeförderungsgesetzes kostet<br />

die Branche Milliarden.<br />

Noch in 2013<br />

Finanzierungsfragen<br />

verlässlich lösen<br />

Der 22. September 2013, der Tag der Bundestagswahl,<br />

ist für die Verkehrsunternehmen ein entscheidendes<br />

Datum: Der in den vergangenen Jahren entstandene<br />

Aufgabenstau muss zeitnah von der neu gewählten<br />

Bundesregierung und den Ländern abgebaut werden.<br />

In der nahen Zukunft stehen der ÖPNV und der Schienenverkehr<br />

vor milliardenschweren Vorhaben. Nach Ansicht des <strong>VDV</strong> muss<br />

die neue Bundesregierung daher vor allem bei den offenen Finanzierungsfragen<br />

noch in diesem Jahr verlässliche Lösungen finden.<br />

„Wir brauchen weiterhin eine auskömmliche Mitfinanzierung<br />

durch den Bund, vor allem bei der Sanierung und Instandsetzung<br />

unserer Infrastruktur“, so <strong>VDV</strong>-Präsident Jürgen Fenske. Beispielsweise<br />

soll der ÖPNV laut Personenbeförderungsgesetz<br />

(PBefG) bis 2022 komplett barrierefrei ausgebaut werden. Allein<br />

das kostet mehrere Milliarden Euro. „<strong>Das</strong> geht nicht ohne ausreichende<br />

und langfristig gesicherte Bundesmittel“, erklärt Fenske.<br />

Zudem müsse sich die neue Regierung dringend in Europa für den<br />

uneingeschränkten Erhalt der EU-Verordnung 1370 über öffentliche<br />

Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße einsetzen.<br />

Noch unklar ist die Zukunft des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes<br />

(GVFG), das Ende 2019 ausläuft. Auch hier ist aus<br />

Sicht des <strong>VDV</strong> eine Anschlussregelung noch in diesem Jahr erforderlich.<br />

Es gibt bereits einen einstimmigen Vorschlag des Bundesrates,<br />

das GVFG-Bundesprogramm mit jährlich 330 Millionen<br />

Euro bis 2025 zu verlängern. „Dem müssen Bundestag und Bun-<br />

desregierung zeitnah zustimmen, dann haben wir zumindest bei<br />

diesem wichtigen Finanzierungsinstrument endlich Gewissheit“,<br />

sagt Fenske.<br />

Auch bei der künftigen Infrastrukturfinanzierung sieht der <strong>VDV</strong><br />

die Bundesregierung in der Verantwortung. Die heutigen Mittel<br />

reichen bei Weitem nicht, um den angefallenen Sanierungsbedarf<br />

deutschlandweit zu decken. Die Daehre-Kommission hatte in<br />

ihrem Bericht zusätzliche Mittel von jährlich 7,2 Milliarden Euro<br />

über die nächsten 15 Jahre veranschlagt, nur für Instandsetzung<br />

und Sanierung der Verkehrswege. Zwei Milliarden davon benötigen<br />

das deutsche Schienennetz und der kommunale ÖPNV zusätzlich.<br />

Mit Spannung erwartet der <strong>VDV</strong> daher die Ergebnisse<br />

der Kommission um den ehemaligen Bundesverkehrsminister<br />

Kurt Bodewig, die als Nachfolgein der Daehre-Kommission bis<br />

Ende September konkrete Vorschläge zur Infrastrukturfinanzierung<br />

vorlegen wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere<br />

Punkte, die die neue Bundesregierung angehen muss:<br />

· die Revision der Regionalisierungsmittel im Jahr 2014,<br />

· eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit<br />

der Deutschen Bahn,<br />

· das Eisenbahnregulierungsgesetz.<br />

Wahlprüfsteine auf der<br />

<strong>VDV</strong>-Homepage<br />

Der <strong>VDV</strong> hat alle Parteien angeschrieben und um ihre<br />

Positionen zur Verkehrspolitik gebeten. Ab Anfang<br />

September können Sie sich darüber auf der Homepage<br />

des Verbands informieren.<br />

www.vdv.de<br />

10 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Standpunkt<br />

„Wahlkampfgetöse“<br />

Der Wahlkampf kurz vor der Bundestagswahl<br />

motiviert einige Politiker zu absurden Parolen.<br />

Den unsinnigen Forderungen scheinen keine<br />

Grenzen gesetzt zu sein, sagt <strong>VDV</strong>-Hauptgeschäftsführer<br />

Oliver Wolff (Foto) und sieht<br />

darin eine Gefahr, dass die eigentlichen Themen<br />

rund um den Öffentlichen Verkehr in den<br />

Hintergrund geraten:<br />

„Statt sich mit Sinn und<br />

Verstand, und vor allem in<br />

Kenntnis der Sachlage, mit<br />

den zentralen verkehrspolitischen<br />

Fragen zu beschäftigen,<br />

widmen sich einige Politiker<br />

lieber dem absurden Wahlkampfgetöse.<br />

Der <strong>VDV</strong> lehnt<br />

solche populistischen Parolen<br />

wie die Abschaffung der<br />

1. Klasse bei der Bahn oder<br />

die Diskussionen um kostenlosen<br />

ÖPNV und die Herabstufung von Schwarzfahren<br />

zu einer Ordnungswidrigkeit ab. Stattdessen brauchen<br />

wir realistische Lösungen für die wichtigen Themen<br />

und Probleme unserer Branche.<br />

Wer einerseits Wettbewerb und Privatisierung auf der<br />

Schiene vertritt, kann andererseits nicht allen Ernstes<br />

den Produktkatalog eines Unternehmens politisch vorgeben<br />

wollen und dabei die Abschaffung der 1. Klasse<br />

fordern. Die Eisenbahnunternehmen sollen also möglichst<br />

privatwirtschaftlich organisiert sein, was der<br />

Bundestag mit der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn<br />

auch seinerzeit umgesetzt hat. Gleichzeitig<br />

will man ihnen aber verbieten, mit Angeboten Geld zu<br />

verdienen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse<br />

ihrer Fahrgäste einzugehen. <strong>Das</strong> verträgt sich nicht.<br />

Ebenso populistisch wie unsinnig ist die Debatte um<br />

die mildere Bestrafung von Schwarzfahrern. Nach der<br />

ohnehin nur sehr mäßig beschlossenen Heraufsetzung<br />

des Erhöhten Beförderungsentgeltes hört man im Wahlkampf<br />

nun eine Forderung, das Schwarzfahren zu einer<br />

Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Schwarzfahren ist<br />

und bleibt eine Straftat, durch die den Verkehrsunternehmen<br />

circa 250 Millionen Euro jährlich an Einnahmen<br />

fehlen. Wer soll eigentlich geschützt werden, wenn<br />

Schwarzfahrer nicht ordentlich zur Kasse gebeten werden<br />

und mit keiner empfindlichen Strafe zu rechnen<br />

haben? Der ehrliche Fahrgast, der sein Ticket kauft,<br />

oder die notorischen Schwarzfahrer, die vorsätzlich<br />

die Zeche prellen? Die Wahlkämpfer haben hier einmal<br />

mehr übersehen, dass ihre Forderung die ehrlichen<br />

Bürger belastet, statt sie zu entlasten. Man fragt sich,<br />

welche absurden Forderungen wir im Wahlkampf noch<br />

erwarten dürfen. Vielleicht die Abschaffung der Business-Class<br />

im Luftverkehr? Oder die kalendarische<br />

Festlegung des Tages, an dem Fleischgerichte im<br />

ICE-Speisewagen nicht mehr verzehrt werden dürfen?“<br />

Positionen und Parolen: Die eigentlich wichtigen Themen drohen auf der Stecke zu bleiben – etwa in der Verkehrspolitik.<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 11

Blick von außen<br />

„Zweckbindung<br />

der Mittel<br />

erforderlich“<br />

Verkehrsinfrastruktur: Dr. Ulrich Maly (Foto),<br />

neuer Präsident des Deutschen Städtetags,<br />

fordert eine schnelle Weichenstellung bei der<br />

Finanzierung.<br />

» Herr Dr. Maly, wie beurteilen Sie aus Sicht des<br />

Deutschen Städtetags die Einigung von Bund und<br />

Ländern zur Fortführung der Entflechtungsmittel?<br />

Die Entflechtungsmittel sind unverzichtbar für<br />

den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie sichern<br />

insbesondere Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur<br />

der Städte und Mittel für die soziale<br />

Wohnraumförderung. Allerdings brauchen wir<br />

weiterhin eine Zweckbindung der Mittel. Die<br />

Länder sollten den guten Beispielen von Nordrhein-<br />

Westfalen und Brandenburg folgen und die Entflechtungsmittel<br />

im bisherigen Umfang für diese<br />

beiden Aufgaben bereitstellen. Mit dem Auslaufen<br />

der Finanzhilfen 2019 sehe ich allerdings dunkle<br />

Wolken am Horizont. Es ist daher dringend geboten,<br />

in der nächsten Legislaturperiode so bald wie möglich<br />

die Weichen für die zukünftige Finanzierung<br />

zu stellen, damit Städte und Gemeinden Planungssicherheit<br />

erhalten.<br />

» Wo werden die vom Bund zugesagten Entflechtungsmittel<br />

in den Kommunen am dringendsten<br />

benötigt?<br />

Im Verkehrsbereich fehlt heute nicht mehr nur das<br />

Geld für Neubau und Modernisierung. Beides müssen<br />

wir engagiert weiter betreiben, etwa dort, wo im<br />

Nahverkehr gerade in den Großstädten die Fahrgastzahlen<br />

weiter wachsen. Darüber hinaus aber ist nicht<br />

zu übersehen: Die kommunale Verkehrsinfrastruktur<br />

konnte vielerorts seit Jahren nicht instand gesetzt<br />

werden. Die Mittel fehlen also ganz wesentlich auch<br />

bei den Erhaltungsinvestitionen, gerade bei großen<br />

Brücken und Tunneln in kommunaler Baulast. Auch<br />

dafür sollten die Entflechtungsmittel geöffnet<br />

werden.<br />

Die Bundesmittel für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur<br />

in den Städten und Gemeinden<br />

sind allerdings derzeit auf 1,33 Milliarden Euro jährlich<br />

und damit auf den Stand von 2007 eingefroren.<br />

Gemessen an dem tatsächlichen Bedarf, den wir in<br />

einem gemeinsamen Gutachten mit dem <strong>VDV</strong> und<br />

13 Bundesländern für den Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung<br />

in einer Höhe von 1,96 Milliarden<br />

Euro jährlich ermittelt haben, ist dies objektiv<br />

und allgemein anerkannt zu wenig.<br />

12 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

» Wo sieht der Deutsche Städtetag darüber hinaus<br />

dringenden Handlungsbedarf bei der Infrastrukturfinanzierung?<br />

Ein großer Kraftakt wird die Umsetzung der Barrierefreiheit<br />

bis 2022 nach den neuen Bestimmungen<br />

des Personenbeförderungsgesetzes. Diese Regelung<br />

ist sinnvoll, denn sie hilft nicht nur den Menschen<br />

mit Behinderungen und sensorischen Einschränkungen,<br />

sondern auch dem immer größer werdenden<br />

Anteil an älteren Menschen oder den Familien<br />

mit Kindern. Es erfolgt bereits ein schrittweiser<br />

Umbau von Haltestellen und Fahrzeugen in den<br />

Städten. Übrig bleibt aber ein erheblicher Nachrüstungsbedarf<br />

an bestehenden Anlagen, der nur durch<br />

Förderprogramme zügig beseitigt werden kann.<br />

Nach der Liberalisierung des Fernbusverkehrs, das<br />

ist ein weiteres Thema, wenden sich die Busanbieter<br />

hilfesuchend an die Städte, ihnen Haltepunkte an<br />

Busterminals bereitzustellen. Die Kommunen sind<br />

allerdings für den Fernverkehrsausbau nicht verantwortlich.<br />

Die finanzielle Beteiligung der Busunternehmen<br />

an dieser Haltestelleninfrastruktur<br />

ist noch völlig unklar.<br />

InnoTrans 2014<br />

23. – 26. SEPTEMBER · BERLIN<br />

Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik<br />

Innovative Komponenten · Fahrzeuge · Systeme<br />

innotrans.de<br />

THE FUTURE<br />

OF<br />

MOBILITY<br />

Investitionsbedarf besteht auch, um Lärmschutz-<br />

Einrichtungen zu unterhalten. Investitionen zur<br />

Lärmsanierung entlang der Hauptverkehrsstraßen<br />

werden von Bund und Ländern gefördert, der<br />

anschließende Unterhalt und damit zusätzliche<br />

Kosten kommen aber auf die Haushalte der<br />

Kommunen zu.<br />

Mehr als 50 Milliarden Euro sind bis 2030 notwendig, um eine<br />

barrierefreie Infrastruktur zu schaffen.<br />

www.damit-deutschland-vorne-bleibt.de/verstehen/Artikel/<br />

Die-Deutschen-werden-immer-aelter/03746

Aus dem Verband<br />

Vielseitig und unterschätzt:<br />

Die Ausbildung in der<br />

Verkehrsbranche<br />

Fahrer, Techniker, Planer oder Marketingexperte:<br />

Die Berufswelt der öffentlichen<br />

Verkehrsbetriebe ist vielfältig. Doch wenn<br />

im Herbst die Bewerbungsrunde für die neu<br />

zu vergebenden Ausbildungsplätze in 2014<br />

startet, blicken Personaler mit Sorge in die<br />

Zukunft. Die Zahl der Bewerber sinkt, der<br />

Fachkräftemangel droht. Dabei spricht vieles<br />

für einen Job im ÖPNV und bei der Eisenbahn.<br />

Aus Sicht von Michael Weber-Wernz, Fachbereichsleiter<br />

Bildung im <strong>VDV</strong> und Geschäftsführer der <strong>VDV</strong>-<br />

Akademie, können die Verkehrsunternehmen mit<br />

großen Vorteilen aufwarten: „<strong>Das</strong> eine ist die Stabilität,<br />

und zwar in zweierlei Hinsicht“, erklärt er: „Die<br />

Unternehmen haben eine lange Tradition – und es<br />

wird sie noch lange geben. Sie sind moderne und<br />

wichtige Mobilitätsdienstleister in unseren Städten<br />

und Regionen.“ <strong>Das</strong> andere sei die Standortstabilität:<br />

Ein ÖPNV-Betrieb sei kein Unternehmen, das mal<br />

eben seine Produktion auslagere. „Die Arbeitsplätze<br />

bleiben in der Region.“ Hinzu kommen geregelte<br />

Arbeitszeiten und eine Reihe weiterer Pluspunkte:<br />

in der Regel unbefristete Verträge sowie gute Aufstiegs-<br />

und Weiterbildungsmöglichkeiten.<br />

Trotzdem: Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen<br />

liegt unter dem Bedarf. Gerade im gewerblich-technischen<br />

Bereich gehen die Absolventenzahlen seit 2008<br />

zurück oder stagnieren – ein Vorbote des allgemeinen<br />

Trends, dass es weniger Schulabgänger geben wird.<br />

Mit den doppelten Abschlussjahrgängen wurde jetzt<br />

ein absoluter Höchststand erreicht: 917.000 Jugendliche<br />

haben in diesem Sommer die Schule verlassen.<br />

Zum Vergleich: Für 2025 rechne man noch mit<br />

725.000, sagt der <strong>VDV</strong>-Experte. „Darauf muss sich<br />

die Wirtschaft erst einmal einstellen.“<br />

Konzentriert: Der angehende Industriemechaniker Oliver Franz<br />

arbeitet im BVG-Ausbildungszentrum an einer Mini-Lok.<br />

Für die Verkehrsunternehmen sei es deswegen wichtig,<br />

ihr Image aufzupolieren und sich als attraktiver<br />

Arbeitgeber zu positionieren. Dazu gehört zum einen<br />

das breite Aufgabenspektrum, das ausbildungsseitig<br />

immerhin mehr als 40 Berufe umfasst – von Fach-<br />

14 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Aus dem Verband<br />

kräften im Fahrbetrieb, Kfz-Mechatronikern über<br />

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung<br />

bis hin zu Fachinformatikern. Vielen Jugendlichen sei<br />

diese Vielfalt nicht bewusst.<br />

Darüber hinaus spielen andere wichtige Aspekte eine<br />

Rolle. „Verkehrsbetriebe bieten eine durchweg hochwertige<br />

Ausbildung“, sagt Michael Weber-Wernz.<br />

Und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie<br />

sei ein Thema, dem sich immer mehr Unternehmen<br />

widmeten – und mit dem sie auch bei der Suche nach<br />

Nachwuchsfachkräften punkten könnten. Er regt<br />

deswegen Teilzeitmodelle auch für Azubis an.<br />

Doch diese Vorteile müssen vermittelt werden. Wie<br />

können sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber<br />

vermarkten und Jugendliche für eine Ausbildung<br />

begeistern? „<strong>Das</strong> sind teilweise ganz einfache<br />

Dinge“, erläutert Michael Weber-Wernz. „Praktika,<br />

Werbung an Bussen und Bahnen, Auftritte bei Facebook,<br />

die Teilnahme an Bildungs- und Ausbildungs-<br />

messen – einfach die Türen ganz weit öffnen und<br />

zeigen, was man hat.“ Auszubildende, die bereits im<br />

Unternehmen arbeiten, können als Werbeträger auftreten<br />

und interessierten Schülern ihre Sicht der<br />

Dinge vermitteln. <strong>Das</strong> duale Studium, also Berufsausbildung<br />

und Studium parallel zu absolvieren,<br />

ziehe wiederum konkret Abiturienten an, stecke in<br />

der Branche indes noch in den Kinderschuhen. „Aber<br />

es ist eine klasse Sache, so kann man die Attraktivität<br />

steigern“, urteilt der <strong>VDV</strong>-Experte.<br />

Apropos Studium: Mit Blick auf den künftigen Fachkräftemangel<br />

sprechen die Unternehmen des Verkehrssektors<br />

immer gezielter Studenten an – im<br />

Oktober etwa über die siebte Personal- und Unternehmensbörse<br />

des <strong>VDV</strong>. An der TU München können<br />

sich Betriebe und Studierende kennenlernen und<br />

austauschen. Hier werden Studien- und Examensarbeiten<br />

ebenso vermittelt wie interessante Jobs.<br />

www.vdv-karriere.de<br />

Adam Urbancsok liebt große Fahrzeuge – und erlernt<br />

bei den DVB seinen Traumberuf<br />

Busse haben Adam Urbancsok schon in seiner Heimat Ungarn fasziniert. Mittlerweile<br />

lebt der junge Mann seit fünf Jahren in Deutschland und hat sich hier<br />

für seinen Traumjob entschieden. Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB)<br />

wird er Fachkraft im Fahrbetrieb.<br />

„Die großen Fahrzeuge zu führen, das fand ich immer interessant.<br />

Davon habe ich schon als Kind geträumt“, schwärmt der 20-Jährige.<br />

Als er eine Ausbildungsstelle suchte, habe er es deswegen<br />

bei den Dresdner Verkehrsbetrieben probiert, und es hat<br />

geklappt. Am 1. September startet er ins zweite Ausbildungsjahr.<br />

War das erste Jahr überwiegend theoretisch, beginnt nun<br />

die Fahrschule. Adam Urbancsok hat sich natürlich für den<br />

Schwerpunkt Bus entschieden. Nach dem Abschluss seiner<br />

Ausbildung will er jedoch nicht unbedingt hinterm Steuer bleiben.<br />

„Ich könnte mir vorstellen, eine Weile Bus zu fahren und mich<br />

dann weiterzubilden. Der Beruf ist dafür gut geeignet“, erklärt er.<br />

Ihm schwebt eine Stelle als sogenannter Dispatcher vor – als Mitarbeiter<br />

im Stördienst. „Ich wäre immer draußen unterwegs, erlebe viel<br />

und kriege einiges mit“, sagt Adam Urbancsok. „Und ich kann den anderen<br />

Fahrern bei Problemen helfen.“ Diese Serviceorientierung liegt ihm. Schließlich<br />

gehört auch die Arbeit in der Kundeninformation zu dem, was ihm am meisten Spaß<br />

macht.<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 15

Aus dem Verband<br />

Mareen Winguth lebt bei der BVG ihre Technikbegeisterung aus<br />

Eigentlich stand Mareen Winguth schon voll im Berufsleben. Doch der Job<br />

als Verkäuferin hat der technikbegeisterten 26-Jährigen nicht gereicht.<br />

Vor zwei Jahren wagte sie deswegen etwas Neues – und begann ihre<br />

Ausbildung zur Industriemechanikerin bei den Berliner Verkehrsbetrieben<br />

(BVG).<br />

„Ich wollte schon immer wissen, wie Technik funktioniert und<br />

was dahinter steckt“, erklärt Mareen Winguth. „Ich bastle gerne<br />

an etwas herum. Man zerbricht sich seinen Kopf und findet am<br />

Ende dann doch eine Lösung.“<br />

Jetzt gehört das Drehen, Fräsen, Bohren und Meißeln zu ihrem<br />

Berufsalltag im gewerblich-technischen Bereich. Industriemechaniker<br />

bei der BVG fertigen einen Großteil aller benötigten<br />

Teile selbst, etwa Räder oder verschiedene Kleinteile für die<br />

U-Bahnen in der Hauptstadt. Mareen Winguth: „<strong>Das</strong> sind alles Sachen,<br />

von denen jeder eigentlich annimmt, dass sie woanders gefertigt und geliefert<br />

werden.“ Der Beruf ist sehr vielseitig, findet die 26-Jährige außerdem.<br />

Die Ausbildung bei der BVG ist dual organisiert: Auf zwei Wochen Praxis folgt eine Woche Berufsschule.<br />

Wie es nachher für die BVG-Azubis weitergeht, ist auch schon klar: Sie werden für mindestens<br />

ein Jahr und einen Tag übernommen.<br />

SWM-Auszubildender Alexander Haggenmiller<br />

wird Fachkraft im Fahrbetrieb<br />

Die Berufswahl war bei Alexander Haggenmiller eine Entscheidung aus Leidenschaft.<br />

Bei den Stadtwerken München (SWM) lässt sich der 20-Jährige zur Fachkraft im<br />

Fahrbetrieb ausbilden.<br />

„Die U-Bahn war schon immer meins“, sagt der Münchner und gerät ins Schwärmen.<br />

„Wie funktioniert der Betrieb, wie das Verkehrssystem? Diese großen<br />

Fahrzeuge haben so unendlich viel Technik und tausende PS.“ Als vor einigen<br />

Jahren dann die Berufswahl anstand, hatte er sich deswegen gleich<br />

entsprechend orientiert und bei den SWM beworben. Im September<br />

startet Alexander Haggenmiller nun in sein drittes Ausbildungsjahr.<br />

<strong>Das</strong> heißt: Er beginnt mit dem U-Bahn-Führerschein.<br />

Diese Richtung ist bei Ausbildungsbeginn jedoch nicht vorgegeben:<br />

Die angehenden Fachkräfte können sich im ersten Teil ihrer Ausbildung<br />

auch für die Schwerpunkte Bus oder Tram entscheiden.<br />

Während der drei Jahre durchlaufen sie dann verschiedene sogenannte<br />

Versetzungsstellen: Sie schnuppern in die Arbeit der Leitstelle<br />

hinein, lernen Disposition und Verwaltung kennen, erstellen<br />

Dienst- und Umlaufpläne. Dabei müssen die Auszubildenden natürlich<br />

auch die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer beachten. „<strong>Das</strong> war echt<br />

eine Herausforderung“, lacht Alexander Haggenmiller, „da raucht einem<br />

hinterher der Kopf.“<br />

16 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

4,9<br />

Milliarden<br />

Fahrgäste waren im<br />

ersten Halbjahr 2013 mit<br />

dem ÖPNV unterwegs.<br />

Aus dem Verband<br />

Experten treffen sich erstmals zum<br />

Fachsymposium Multimodalität<br />

ÖPNV bleibt auf Wachstumskurs:<br />

Fahrgastzahlen erneut gestiegen<br />

Die Marke von zehn Milliarden Fahrgästen könnte dieses<br />

Jahr erstmals überschritten werden: Bereits in den ersten<br />

sechs Monaten nutzten mehr als 4,9 Milliarden Kunden den<br />

ÖPNV – 0,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die<br />

Personenkilometer, also die erbrachte Verkehrsleistung<br />

von Bussen und Bahnen, blieben dagegen unverändert bei<br />

45,9 Milliarden Kilometern. Vor allem die Fahrten mit<br />

U-, Stadt- und Straßenbahnen legten deutlich zu – plus<br />

ein Prozent. Über 1,9 Milliarden Fahrgäste nutzten diese<br />

Angebote der <strong>VDV</strong>-Mitgliedsunternehmen. Auch im<br />

Schienenpersonennahverkehr stiegen die Fahrgastzahlen<br />

mit 0,8 Prozent im ersten Halbjahr deutlich gegenüber dem<br />

Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung beim Bus, der in absoluten<br />

Zahlen noch immer das am häufigsten genutzte<br />

ÖPNV-Verkehrsmittel ist, blieb mit 2,284 Milliarden<br />

Fahrgästen konstant.<br />

www.vdv.de/pressemitteilungen.aspx<br />

Personalbedarf bis 2025: Gutachten<br />

wird in Hannover vorgestellt<br />

Arbeit, Bildung, Personal 2020: Vom 25. bis 27. September werden<br />

die Trends und Chancen auf dem <strong>VDV</strong>-Personalkongress<br />

in Hannover diskutiert. Im Mittelpunkt steht, wie die Zukunft<br />

der Arbeits- und Bildungswelten aussieht, wie der demografische<br />

Wandel bewältigt werden kann und wie Unternehmen<br />

ihre Attraktivität steigern und Personal gewinnen können.<br />

Vorgestellt wird auch das neue Gutachten, das die Personalbedarfe<br />

in den Mitgliedsunternehmen des <strong>VDV</strong> für die kommenden<br />

sieben bis zwölf Jahre ermittelt hat. Dazu wurden bei<br />

einer Erhebung in den Monaten Juni und Juli 350 Unternehmen<br />

des Personennah- und Fernverkehrs, die Verkehrsverbünde<br />

und 200 Unternehmen des Schienengüterverkehrs befragt.<br />

Außerdem werden auf dem Personalkongress die besten<br />

Auszubildenden und dualen Studierenden der Jahre 2012/2013<br />

ausgezeichnet.<br />

Kurz ins Netz gehen und auf ein Auto, Fahrrad oder<br />

eine Mitfahrgelegenheit zugreifen: Mit Smartphones<br />

und Tablets ist das nahezu von überall aus möglich.<br />

Welche Veränderungen das fast allgegenwärtige Internet<br />

oder die Herausforderungen der Energiewende für<br />

den Mobilitätsmarkt mit sich bringen, ist unter anderem<br />

Thema des <strong>VDV</strong>-Fachsymposiums Multimodalität.<br />

Diese Veranstaltung wird von der <strong>VDV</strong>-Akademie<br />

erstmalig ausgerichtet. Namhafte Vertreter aus Verkehrsunternehmen,<br />

Herstellerfirmen und der Verwaltung<br />

diskutieren am 17. und 18. Oktober in Berlin über<br />

ein wesentliches Zukunftsthema der Branche. Welche<br />

Geschäftsmodelle tragen sich? In welchen Segmenten<br />

sind Kooperationen mit Internet- und Automobilkonzernen<br />

denkbar? Um weiterhin Rückgrat und<br />

Motor der multimodalen Mobilität zu sein, müssen die<br />

Verkehrsunternehmen ihre Entwicklung zu Mobilitätsdienstleistern<br />

und zum Mobilitätsverbund weiter<br />

fortsetzen.<br />

Anmeldungen sind per Post, E-Mail oder Fax<br />

an die <strong>VDV</strong>-Akademie in Köln sowie unter<br />

www.vdv-akademie.de möglich. Anmeldeschluss<br />

ist der 20. September 2013.<br />

www.vdv-akademie.de/bildung/tagungen-undseminare/6-vdv-personalkongress<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 17

Reportage<br />

Falt and Ride:<br />

Immer mehr klappen<br />

einfach zusammen<br />

Sich in den Sattel schwingen, ein paar Kilometer zur nächsten Haltestelle<br />

radeln, mit dem ÖPNV weiterkommen und wieder aufs Rad steigen: Mit<br />

der neuen Generation von Falträdern lassen sich öffentliche Verkehrsmittel<br />

und Fahrradfahren bequem verbinden.<br />

Jeder Handgriff sitzt: Kerstin Glöckner<br />

fährt die Sattelstütze herunter, legt die<br />

Pedale an, entriegelt den Klappmechanismus<br />

in der Rahmenmitte und dockt<br />

mit einer fließenden Bewegung das Vorderrad<br />

ans Hinterrad an. Zuletzt legt sie<br />

die Lenkerstange um und sichert sie mit<br />

einer Gummilasche am Rahmen. Auf dem<br />

belebten Jungfernstieg hat die Hamburgerin<br />

in knapp zehn Sekunden ihr flottes<br />

weißes Faltrad auf die Größe eines Koffers<br />

zusammengelegt. Nun steigt sie in<br />

den Lift der U- und S-Bahn-Station und<br />

setzt ihren Nachhauseweg mit der U 1<br />

ins malerische Klein Borstel fort.<br />

Seit Mai legt Kerstin Glöckner<br />

den Weg zwischen ihrem<br />

Wohnort und ihrem Arbeitsplatz<br />

in der City<br />

mit dem Faltrad und der<br />

U-Bahn zurück. Auf den<br />

Teilstücken, die sie radelt,<br />

spart sie jetzt viel<br />

Zeit. Für die gesamte<br />

Strecke benötigt sie statt<br />

50 nur noch 35 Minuten.<br />

„Außerdem tue ich etwas für<br />

meine Fitness“, schmunzelt Kerstin<br />

Glöckner: „Und wenn ich nach der Arbeit<br />

noch etwas in der Stadt unternehmen<br />

will, bin ich sehr mobil.“ <strong>Das</strong> ist sie zudem<br />

in den öffentlichen Verkehrsmitteln<br />

zu jeder Tageszeit. Und das auch noch<br />

äußerst platzsparend: Da Falträder als<br />

Gepäckstücke gelten, dürfen sie anders<br />

als ihre Pendants mit starrem Rahmen<br />

auch in den Stoßzeiten mitgenommen<br />

werden – ohne zusätzlichen Fahrschein.<br />

<strong>Das</strong>s in immer mehr Großstädten trendige<br />

Klappräder in Bussen und Bahnen<br />

zu sehen sind, ist auch das Ergebnis einer<br />

Kooperation zwischen Verkehrsverbünden<br />

und -betrieben, dem Allgemeinen<br />

Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sowie<br />

einem Fahrradgroßhändler und -importeur.<br />

In mittlerweile fünf Städten –<br />

Hamburg, München, Karlsruhe,<br />

Stuttgart und seit Kurzem<br />

Münster – wurden schon<br />

etwa 1.000 Räder über den<br />

Fachhandel verkauft, allein<br />

in Hamburg mehr als<br />

300. In der Hansestadt<br />

kostet das Rad vergünstigte<br />

549 Euro, die Stadtwerke<br />

Münster bieten<br />

dagegen eine Mietvariante<br />

für 9,99 Euro<br />

im Monat an. „Mit dem<br />

Faltrad vereinfachen wir die Verknüpfung<br />

von ÖPNV und Radverkehr<br />

weiter“, sagt Rainer Vohl, Pressesprecher<br />

des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV):<br />

„Gerade in der Hauptverkehrszeit lassen<br />

18 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Reportage<br />

Umweltfreundlich durch die City:<br />

Kerstin Glöckner legt die Stecke von<br />

ihrem Arbeitsplatz zur U-Bahn-Station<br />

Jungfernstieg per Faltrad zurück.<br />

1.000<br />

Falträder<br />

wurden bundesweit im<br />

Rahmen der Kooperation<br />

zwischen den<br />

Verkehrsverbünden und<br />

dem ADFC verkauft.<br />

Zusammengeklappt auf die Größe<br />

eines Koffers fährt das Faltrad<br />

platzsparend in der U-Bahn mit ...<br />

… und lässt sich mit seinem Gewicht<br />

von 13 Kilogramm mühelos auch<br />

Treppen hinuntertragen, …<br />

… bevor Kerstin Glöckner es mit<br />

wenigen Handgriffen startklar für<br />

die nächste Etappe macht ...<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 19

Reportage<br />

sich jetzt Wegeketten bilden, die bisher<br />

nicht möglich schienen.“ <strong>Das</strong> soll ab September<br />

auch in Bremen möglich sein.<br />

Hamburg gilt als Geburtsort des Erfolgsmodells<br />

und Rainer Vohl als sein geistiger<br />

Vater. Um Pendlern und Radfahrern entgegenzukommen,<br />

suchte der HVV eine Alternative<br />

zu den Fahrrad-Sperrzeiten während<br />

des Berufsverkehrs. Eine Abschaffung kam<br />

aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht infrage.<br />

Rainer Vohl, der in seiner Freizeit leidenschaftlich<br />

gern Rennrad fährt, hatte die Idee, auf<br />

Klappräder zu setzen, und testete zahlreiche Modelle<br />

– schließlich sollte das Faltrad technisch ausgereift,<br />

preiswert und nicht zuletzt im strengen Sinne der<br />

Straßenverkehrsordnung sicher sein. Vohls Aufbauarbeit<br />

kam aber zuerst dem Münchner Verkehrsund<br />

Tarifverbund zugute, der dieses Mobilitätsmodell<br />

als Pilotprojekt schon im Jahr 2012 anbot.<br />

Zusätzlich hatten die Münchner die Idee, mit einem<br />

unabhängigen und nicht kommerziell interessierten<br />

Partner – dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-<br />

Club – zu kooperieren. „Auf diese Weise haben wir<br />

abwechselnd voneinander profitiert“, erläutert Vohl.<br />

Nach Stuttgart stieg Hamburg schließlich als dritte<br />

deutsche Stadt im Februar dieses Jahres in das<br />

Modell „Mobilität zum Mitnehmen“ ein. Uwe Hahslbauer<br />

vom Fahrrad-Importeur Hartje KG betrachtet<br />

die Angebote als „Mosaiksteine, um die Situation<br />

von Pendlern mit Fahrrädern zu entlasten“. Als<br />

ideale Lösung für Berufspendler, die so die letzten<br />

Kilometer zwischen Wohnung, Haltestelle und<br />

… und entspannt die letzten Kilometer<br />

nach Hause radelt.<br />

Arbeitsplatz leicht und schnell überbrücken können,<br />

sieht auch der ADFC Hamburg das Angebot. „Unser<br />

Ziel bleibt allerdings weiterhin die Aufhebung der<br />

Sperrzeiten für Fahrräder im HVV“, sagt Merja<br />

Spott, ADFC-Referentin für Verkehr.<br />

Faltrad-Pendlerin Kerstin Glöckner hat unterdessen<br />

nach einer 20-minütigen U-Bahn-Fahrt die Station<br />

Klein Borstel erreicht. Mit wenigen Handgriffen<br />

faltet sie ihr Rad – klack, klack, klack – wieder auseinander<br />

und radelt in der Nachmittagssonne die<br />

letzten Kilometer nach Hause. Kerstin Glöckner:<br />

„Solche Genussmomente habe ich jetzt viel öfter.“<br />

metropolradruhr: Deutschlands größtes öffentliches Leihfahrradsystem ist jetzt komplett<br />

Leihfahrräder sind in vielen Städten schwer im Kommen. Sie ermöglichen<br />

es, sich einfach und umweltfreundlich mit dem Nahverkehr zu vernetzen.<br />

<strong>Das</strong> größte Fahrradverleihsystem Deutschlands gibt es im Ruhrgebiet.<br />

„metropolradruhr“ ist ein Angebot von zehn Städten und des Verkehrsverbunds<br />

Rhein-Ruhr (VRR) unter Federführung des Regionalverbandes<br />

Ruhr. Seit Ende Juni ist der Aufbau des Systems abgeschlossen. Nun sind<br />

rund 300 Verleihstationen, überwiegend an ÖPNV-Haltestellen, in Betrieb.<br />

Dort stehen rund um die Uhr 2.700 Räder zur Verfügung. Betreiber<br />

ist das Unternehmen nextbike, Leipzig. Da die Räder an jeder beliebigen<br />

Station zurückgegeben werden können, sind nicht nur Rundtouren, sondern<br />

auch Fahrten in einfacher Richtung möglich. Schon 52.000 Fahrten<br />

wurden von Januar bis Juli unternommen – und damit mehr als im gesamten<br />

Vorjahr. Abokunden des VRR und der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-<br />

Lippe (VRL) radeln mit dem RadCard-Tarif besonders günstig: Für<br />

monatlich 1,50 Euro sind die ersten 30 Minuten jeder Fahrt kostenlos.<br />

www.metropolradruhr.de<br />

20 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Aktuell<br />

Pfiffige Mobilitätsideen<br />

vor der Kamera umsetzen<br />

Nachhaltiger Verkehr der Zukunft:<br />

Die deutsche UNESCO-Kommission<br />

hat Videowettbewerb gestartet.<br />

Wie wird Verkehr umweltfreundlicher?<br />

Wie lassen sich Bus und Bahn, Fahrrad<br />

und Auto besser vernetzen? Und wollen<br />

wir überhaupt immer in Bewegung sein?<br />

Antworten sucht die Deutsche UNESCO-<br />

Kommission. Im Rahmen der UN-Dekade<br />

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“<br />

läuft seit August der Kreativ-Wettbewerb<br />

„Mobiler Alltag 2023“. In Filmen<br />

oder kommentierten Bilderserien im<br />

Videoformat sollen die Teilnehmer zeigen,<br />

wie sie sich ihren mobilen Alltag im<br />

Jahr 2023 vorstellen und warum der<br />

nachhaltiger ist als heute. Aber wie kann<br />

der Einzelne dazu beitragen, dass Mobilität<br />

nachhaltiger wird? Egal, ob Anfänger<br />

oder Kameraprofi: Jeder ist eingeladen,<br />

sich Gedanken zu machen, aktiv zu werden<br />

und mit einer guten Idee vielleicht<br />

die Zukunft aller mitzugestalten. Eingereichte<br />

Videos werden im Internet unter<br />

www.mobileralltag2023.de veröffentlicht.<br />

Der Wettbewerb wird in Kooperation mit<br />

dem Bundesministerium für Bildung<br />

und Forschung, der Deutschen Bahn,<br />

der Volkswagen AG, dem Allgemeinen<br />

Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und<br />

dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen<br />

(<strong>VDV</strong>) sowie mit Förderung<br />

des Stifterverbandes für die Deutsche<br />

Wissenschaft durchgeführt. Zu gewinnen<br />

gibt es Geld- und Sachpreise.<br />

Doch was heißt nachhaltig? Nachhaltigkeit<br />

bedeutet, so zu handeln, dass Menschen<br />

hierzulande und woanders auf der<br />

Welt sowie zukünftige Generationen gut<br />

leben können. Mobilität ist nachhaltig,<br />

wenn sie allen das Mobilsein ermöglicht,<br />

ohne der Umwelt zu schaden. Doch noch<br />

verursacht sie Probleme und wird immer<br />

teurer. Zudem verändert die zunehmende<br />

Mobilisierung die Menschen: Sie<br />

erledigen immer mehr in kürzerer Zeit,<br />

wechseln häufiger ihren Arbeitsplatz<br />

oder den Wohnort. Oft entstehen dadurch<br />

Stress und das Gefühl, dass die<br />

Zeit immer knapper wird.<br />

Die Teilnahmebedingungen und weitere<br />

Infos stehen im Internet. Einsendeschluss<br />

ist der 4. November 2013.<br />

www.mobileralltag2023.de<br />

Die starke Allianz<br />

für eine gute CO2-Bilanz<br />

www.carsharing.de

Unterwegs im Netz<br />

25<br />

Prozent<br />

Mit dieser Steigung überwindet<br />

die Oberweißbacher Bergbahn<br />

einen Höhenunterschied<br />

von 323 Metern.<br />

Die Bergstation Lichtenhain nutzen viele Wanderer als Ausgangspunkt für Touren durch die Weiten des Thüringer Waldes.<br />

bergauf, bergab<br />

– und das oben ohne<br />

Hochprozentig<br />

22 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Rollendes Denkmal mit<br />

Aufgaben im Nahverkehr<br />

Die OBS ist als Tochter der DB ein kleines mittelständisches<br />

Unternehmen mit gerade einmal 30 Mitarbeitern.<br />

Auf der Schwarzatalbahn, 25 Kilometer zwischen Rottenbach<br />

und Katzhütte mit Anschluss von und nach Saalfeld<br />

und Erfurt, pendeln zwei moderne Dieseltriebzüge der<br />

Baureihe VT 641 ganzjährig im Stundentakt. Auf der<br />

Bergbahn gibt es alle halbe Stunde eine Abfahrt in beide<br />

Richtungen und ab Lichtenhain Anschlussverkehr auf der<br />

2,6 Kilometer langen Flachstrecke im Oberland. Täglich<br />

fahren rund 150 Züge. Schon zu DDR-Zeiten wurde die<br />

Bahn unter Denkmalschutz gestellt. Doch erst nach der<br />

Wende wurde die komplette OBS 2001 und 2002 für<br />

rund 15 Millionen Euro umfassend für einen modernen<br />

Betrieb saniert, barrierefrei ausgebaut und mit Verkaufsstellen<br />

und Gastronomie ausgestattet – im<br />

bewussten Kompromiss zwischen erhaltenswerter<br />

alter Technik und modernen Kundenbedürfnissen. So<br />

ist die OBS nicht nur ein lebendiges, rollendes technisches<br />

Denkmal, sondern zugleich ein Bahnangebot des<br />

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), den das Land<br />

Thüringen per Verkehrsvertrag für 20 Jahre bestellt<br />

hat.<br />

Sie ist Touristenmagnet, technisches Denkmal und „ganz normaler“ Schienenpersonennahverkehr:<br />

die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS). <strong>Das</strong> kleinste<br />

Regio-Netz der Deutschen Bahn betreibt Europas steilste Standseilbahn zum Transport<br />

normalspuriger Eisenbahnwaggons.<br />

Höchstgeschwindigkeit gemächliche sechs Stundenkilometer,<br />

Spurweite sensationell breite 1.800<br />

Millimeter, Steigung atemberaubende 25 Prozent:<br />

<strong>Das</strong> Abenteuer Bergbahn beginnt im romantischen<br />

Schwarzatal im östlichen Thüringer Wald, am Haltepunkt<br />

Obstfelderschmiede. Dorthin kommen die<br />

modernen Dieseltriebwagen der Schwarzatalbahn<br />

jede Stunde im festen Takt. Ein bisschen sind sie<br />

schon Verheißung, denn in schön geschwungener<br />

Schrift steht an der DB-roten Außenhaut zu lesen:<br />

„Mit uns geht es zur Bergbahn“. Diese lockt Jahr<br />

für Jahr gut und gerne 170.000 Besucher – und ist<br />

damit neben der Wartburg eine der großen Touristenattraktionen<br />

Thüringens.<br />

Bergbahn-Feeling gleich in der Talstation. Der<br />

Bahnsteig schwingt sich wie eine Treppe mit breiten<br />

Stufen dem steilen Hang entgegen. Auch die Sitze<br />

im Waggon sind, wie bei solchen Transportmitteln<br />

üblich, gleichsam einer großen Treppe angeordnet.<br />

Ein Klingelzeichen, dann ein leichter Ruck, und es<br />

geht los. Aufwärts, gemächlich. Vor dem Wagen<br />

vibriert das Stahlseil, das ihn über mitdrehende Rollen<br />

mitten im breiten Gleis nach oben führt. Stolze<br />

40 Millimeter ist die Lebensader der Bergbahn dick.<br />

„Als ich das auf einer Schweizer Bergbahn-Messe<br />

Begegnung auf halber<br />

Strecke: In der Ausweiche<br />

treffen sich bei jeder Fahrt<br />

die beiden Fahrzeuge der<br />

Bergbahn.<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 23

Unterwegs im Netz<br />

„40 Millimeter Stahlseil<br />

machten mich auf einer<br />

Schweizer Bergbahn-<br />

Messe zum interessanten<br />

Gesprächspartner.“<br />

Günter Kretzschmar (OBS)<br />

Für kalte Tage: Statt des Cabrios (Foto, oben) wird auch ein anderer Waggon auf der Güterbühne bergauf, bergab transportiert.<br />

OBS-Infrastruktur- und Technikchef Günter Kretzschmar (Foto, r.) zeigt stolz das runderneuerte Maschinenhaus.<br />

mal erzählt habe, war ich für die dortige Industrie<br />

plötzlich ein interessanter Gesprächspartner“, erinnert<br />

sich Günter Kretzschmar schmunzelnd. An der<br />

Dicke des Seils, so erläutert der Leiter Infrastruktur<br />

und Technik der OBS, erkannten die Fachleute im<br />

Alpenland, dass das, was da im fernen Thüringen<br />

bergauf, bergab rollt, eine „richtige“ Bergbahn ist.<br />

Eine hochmoderne zudem: Vor zehn Jahren wurde sie<br />

als rollendes Denkmal mit Millionenaufwand von der<br />

DB und dem Land Thüringen saniert und modernisiert.<br />

Von der Geschichte und der Technik der Bergbahn<br />

erzählen die Mitarbeiter während der Fahrt per<br />

Mikrofon. Sie sind Mädchen (und Jungen) für alles:<br />

kontrollieren die Fahrkarten, sind freundliche Fremdenführer.<br />

Sie haben das Lokführerpatent in der<br />

Tasche – und sie sind Bergbahn-Maschinisten: Während<br />

die Fahrten der OBS in früheren Tagen von einem<br />

Maschinisten in der Bergstation gesteuert wurden,<br />

machen das heute die Bergbahnbediener aus dem<br />

Wagen heraus – dank moderner Computer-Technik.<br />

Wie jede Standseilbahn hat sie einen zweiten<br />

Wagen, der seine Fahrt „oben“ startet, wenn der andere<br />

„unten“ beginnt. In der Mitte der nur 1,4 Kilometer<br />

langen Strecke liegt die Ausweichstelle mitten<br />

im Thüringer Tann. <strong>Das</strong> erste, was der bergwärts<br />

fahrende Reisende von der Talfahrt ausmachen<br />

kann, ist ein zitronengelber Punkt. Wenn der näher<br />

kommt, traut mancher seinen Augen nicht: ein<br />

Sonnenschirm? Richtig, ein Sonnenschirm. <strong>Das</strong><br />

zweite Fahrzeug der OBS, das zumindest an schönen<br />

Sommertagen eingesetzt wird, fährt oben ohne: ein<br />

Cabriowagen. Es sind sogar zwei Sonnenschirme<br />

auf einem offenen, mit Sitzbänken bestuhlten<br />

Güterwagen, jeweils am Arbeitsplatz des Lokführer-<br />

Maschinisten-Zugbegleiters. Der aufgesetzte<br />

Wagen ist auf einem für die schräge Berg- und Talbahn<br />

konzipierten fahrbaren Untersatz fest verankert<br />

– auf einer knallrot lackierten „Güterbühne“.<br />

Dieses Vehikel ist der eigentliche Sinnstifter dieser<br />

Bergbahn. Sie wurde in den 20er-Jahren des vorigen<br />

24 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Unterwegs im Netz<br />

Talstation Obstfelderschmiede: Hier treffen sich Oberweißbacher Bergbahn<br />

und Schwarzatalbahn.<br />

Maschinist, Lok- und Fremdenführer: Zugbegleiter Karsten<br />

Schellhardt erklärt Technik und Attraktionen der OBS.<br />

Blickfang Bergbahn-<br />

Technik: Die ausgemusterten<br />

Seilwinden<br />

der ersten Generation<br />

stehen an der Station<br />

Lichtenhain.<br />

Jahrhunderts konzipiert und gebaut, um die karge<br />

Hochebene rund um Oberweißbach an das Schienennetz<br />

anzuschließen. Bis dahin gab es nur steile<br />

Bergwege die gut 300 Höhenmeter hinauf, dort aber<br />

wohnten einmal einige tausend Menschen, die Lebensmittel<br />

ebenso brauchten wie etwa Kohle. Und<br />

es gab eine prosperierende Glasindustrie, die nach<br />

Rohstoffen und Verbindungen in die Absatzmärkte<br />

verlangte. In der Talstation wurden die Güterwagen<br />

von der Schwarzatalbahn übernommen und über<br />

eine Drehscheibe auf die Güterbühne der Bergbahn<br />

bugsiert. Oben, an der Bergstation Lichtenhain, dasselbe<br />

Manöver wieder. So landeten die Güterwagen<br />

auf der Flachstrecke, die die Hochebene weiter erschließt.<br />

Erst 1966 wurde der Güterverkehr eingestellt. Die<br />

obere Strecke ist noch in Betrieb – für den Nah- und<br />

Ausflugsverkehr. Zwei bejahrte Triebwagen, zu<br />

DDR-Zeiten aus Bauteilen für die Berliner S-Bahn<br />

modernisiert, zuckeln im gemächlichen Tempo bis<br />

nach Cursdorf. Wer weiter will, muss wandern.<br />

Und das tun viele. Sascha Schwarze, Hotelmanager<br />

im Hotel Waldfrieden direkt am Haltepunkt Meuselbach-Schwarzmühle<br />

an der Schwarzatalbahn,<br />

weiß um den Segen der Schienenanbindung für die<br />

touristische Region. „Mit der Bahn raus ins Grüne,<br />

das ist unsere Attraktion, die unser Haus seit seiner<br />

Gründung 1908 pflegt.“ Nachzulesen in Meyer's<br />

Reiseführer vom Thüringer Wald aus jenem Jahr.<br />

Und heute ist die Berg- und Talbahn Highlight in<br />

den Pauschalpaketen einiger Hotels: Jeder Gast bekommt<br />

kostenlos eine Tageskarte für die OBS.<br />

Weitere Infos unter<br />

www.oberweissbacher-bergbahn.com<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 25

U20<br />

Feiern – und<br />

sicher fahren<br />

Abends in der Stadt ein Bier trinken und<br />

dann nach Hause – gerade im ländlichen<br />

Raum ist das nicht einfach. Eine Alternative<br />

zum eigenen Auto: Nachtbusse. Doch die<br />

müssen nicht nur den demografischen<br />

Wandel im Blick behalten. Auch das sich<br />

ändernde Freizeitverhalten spielt für die<br />

Auslastung eine wichtige Rolle – etwa im<br />

Münsterland. Eine Nacht unterwegs mit der<br />

Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM).<br />

An der Haltestelle am Hauptbahnhof Münster wartet<br />

bereits ein Dutzend Nachtschwärmer, als ein Bus der<br />

Linie N4 um die Ecke biegt. Es ist eine laue Freitagnacht<br />

Ende Juli, die große Uhr an der Haltestelle zeigt<br />

1:06 Uhr. Einige der Fahrgäste unterhalten sich leise<br />

im Bus, andere dösen ein. Es sind gerade Ferien, da ist<br />

in den RVM-Nachtlinien immer etwas weniger los. Im<br />

vorderen Teil des Gelenkbusses sitzt Andreas Dahse.<br />

Der 48-Jährige aus dem kleinen Ottmarsbocholt ist<br />

auf dem Rückweg nach einem Kneipenabend in der<br />

Stadt. „Ich finde das sehr gut, gerade, wenn man vom<br />

Dorf kommt“, urteilt er: „Ohne den Bus wäre man ans<br />

Auto gefesselt.“<br />

Seit einigen Jahren sinken jedoch die Fahrgastzahlen<br />

in den Nachtbussen der RVM, sagt Pressesprecher<br />

Markus Kleymann. Nach 152.000 Fahrgästen in 2010<br />

nutzten 2012 noch 139.000 die elf Nachtlinien des<br />

Verkehrsunternehmens. <strong>Das</strong> liege zum einen am<br />

demografischen Wandel – gerade die Zahl der Jugendlichen<br />

nehme ab. Hinzu kommt aber auch das veränderte<br />

Freizeitverhalten. Waren vor einigen Jahren<br />

Großraumdiscos angesagt, die mehr als 1.000 Leute<br />

anzogen, geht der Trend in Städten wie Münster heute<br />

zu kleinen Clubs und Privatpartys. <strong>Das</strong> zerfasert die<br />

Nachfrage, gerade auf dem Land.<br />

Glück haben die Unternehmen, in deren Einzugsgebiet<br />

keine Kneipen- oder Clubszene mit den großen Dis-<br />

Pünktlich um 1:06 Uhr<br />

am Hauptbahnhof<br />

Münster: Die N4 ist die<br />

beliebteste Nachtbuslinie<br />

der RVM.<br />

26 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

U20<br />

Die Nacht durchtanzen<br />

– und noch fahren?<br />

Wer darauf keine Lust<br />

hat, kann in vielen<br />

Städten auf das Nachtbusangebot<br />

zurückgreifen.<br />

kotheken konkurriert. Die Friedberger Demmelmair<br />

Omnibusbetrieb GmbH & Co. KG zum Beispiel betreibt<br />

einen Shuttlebus zwischen der Stadt Augsburg und<br />

einer Großraumdisco im nahen Untermeitingen, der<br />

„sehr, sehr gut angenommen“ werde, sagt Inhaber<br />

Gerhard Bestele. Ähnlich ist die Situation bei der<br />

Kemptener Berchtold‘s Autoreisen und Reisebüro<br />

GmbH & Co. KG, die im benachbarten<br />

Obergünzburg eine Disco bedient.<br />

Im Münsterland sucht die RVM nun<br />

neue und kreative Wege, um den<br />

Herausforderungen zu begegnen. Sie<br />

will verstärkt die ältere Zielgruppe<br />

ansprechen – etwa durch Kombi-<br />

Tickets. Ein Beispiel: die Kooperation<br />

mit dem GOP-Varieté in Münster.<br />

Die Eintrittskarte ist gleichzeitig<br />

das Ticket für den Nachtbus. Und wer einmal den<br />

Nachtbus genutzt hat, der nehme das Angebot<br />

vielleicht auch künftig eher wahr, so der Gedanke.<br />

Zudem lässt sich die RVM regelmäßig neue Marketingaktionen<br />

einfallen – zu besonderen Anlässen<br />

treten etwa Bands, Comedians oder Zauberer in<br />

den Bussen auf.<br />

Die Kosten für die Nachtlinien im Münsterland<br />

werden dabei gedrittelt: Städte und Gemeinden<br />

tragen einen Teil, der Rest kommt über den Fahrpreis<br />

139<br />

Tausend<br />

Fahrgäste nutzten 2012<br />

das Nachtbusangebot<br />

der RVM.<br />

sowie die Westfälische Provinzial-Versicherung –<br />

Letztere ist Sponsoring-Partner der RVM und ihrer<br />

übergeordneten Geschäftsführungsgesellschaft, der<br />

Westfälischen Verkehrsgesellschaft (WVG). Die<br />

existierenden Linien stehen indes nicht zur Diskussion<br />

– auch in Zeiten klammer öffentlicher Kassen<br />

und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.<br />

„Die Akzeptanz ist ganz stark,<br />

auch in der Politik“, so Markus Kleymann:<br />

„Die Kommunalpolitiker haben<br />

ja schließlich ebenfalls Kinder, die<br />

mitfahren.“ Denn die Motivation hinter<br />

den Nachtbussen war seinerzeit<br />

nicht nur der Mobilitätsgedanke.<br />

Party- und Kneipengänger sollten<br />

davon abgehalten werden, sich angetrunken<br />

hinters Steuer zu setzen.<br />

<strong>Das</strong> soll auch künftig so bleiben. Bei großen Veranstaltungen<br />

reagiert die RVM deswegen auch mit<br />

zusätzlichen Bussen. Zuletzt etwa Mitte August bei<br />

einem Doppelkonzert von Unheilig am Freitag und<br />

Rapper Cro am Samstag. Die RVM war mit sieben<br />

Extra-Fahrzeugen im Einsatz, um die Musikfans<br />

nach Hause zu bringen. Markus Kleymann: „Wir<br />

wollen ja schließlich niemanden an der Haltestelle<br />

stehen lassen.“<br />

www.rvm-online.de<br />

<strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> 27

Grenzenlos<br />

4,5<br />

Mal<br />

umrunden die Öffis in Wien<br />

jeden Tag die Erde – legen also<br />

180.000 Kilometer zurück.<br />

Sozial und nachhaltig:<br />

Viel Bim für kleines Geld<br />

Was gibt es für 2,10 Euro? Fast drei Kugeln Eis, manchmal schon eine Portion<br />

Pommes rot-weiß und etwa eineinhalb Liter Superbenzin. 2,10 Euro reichen aber<br />

auch, um mit Bus, Tram oder U-Bahn quer durch die Stadt zu fahren. Und in Wien<br />

geht das sogar besonders sozial verträglich und ökologisch nachhaltig.<br />

28 <strong>VDV</strong> <strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong>

Grenzenlos<br />

907 Millionen Passagiere pro Jahr, 118 Linien: Die Fahrzeuge der Wiener Linien sind rund um die Uhr im Einsatz.<br />

Die soziale Nachhaltigkeit ist einer der zentralen Pfeiler<br />

der Wiener Linien GmbH & Co. KG. <strong>Das</strong> österreichische<br />

Verkehrsunternehmen bietet nicht nur<br />

Einzeltickets günstig an – Jahreskarten gibt es bereits<br />

für 365 Euro. Zum Vergleich: In Berlin zahlen Kunden<br />

etwa 700 Euro, in London 1.200 Pfund. Für Schüler,<br />

Auszubildende, Studenten, Senioren und sozial Bedürftige<br />

gelten reduzierte Preise. „<strong>Das</strong> liegt sicher<br />

auch an einer höheren Bereitschaft der Stadtverwaltung,<br />

öffentlichen Verkehr anteilig aus Steuermitteln<br />

zu finanzieren“, erklärt Günter Steinbauer, Geschäftsführer<br />

der Wiener Linien. Die Verbilligung der Jahreskarte<br />

sei zudem ein politischer Auftrag durch die<br />

rot-grüne Stadtregierung. Als 100-prozentige Tochter<br />

der Wiener Stadtwerke Holding AG befinden sich<br />

die Wiener Linien mittelbar in öffentlichem Eigentum.<br />

Dabei gelingt dem Unternehmen etwas, woran andere<br />

noch arbeiten: der schwierige Dreiklang aus sozialer<br />

Verantwortung und ökologischer Nachhaltigkeit einerseits<br />

sowie wirtschaftlichem Erfolg andererseits.<br />

Die Fahrgastzahlen in Wien steigen jährlich, der Streckenausbau<br />

läuft problemlos, die Einnahmen stimmen.<br />

Waren es 2008 noch 803 Millionen Fahrgäste in<br />

Bus, U-Bahn und Bim, wie die Einheimischen ihre<br />

Tram nennen, stiegen die Zahlen 2012 auf satte 907<br />

Millionen. <strong>Das</strong> Straßenbahnnetz ist das sechstgrößte<br />

der Welt, der öffentliche Nahverkehr hat das Auto als<br />

beliebtestes Fortbewegungsmittel längst verdrängt. Er<br />

erreicht einen Marktanteil von 39 Prozent – der Pkw<br />

nur 27 Prozent. „<strong>Das</strong> ist ein langfristiger Prozess, der<br />

viele Jahre dauert und mit vielen Faktoren zu tun hat“,<br />

urteilt Unternehmenssprecher Dominik Gries, „mit<br />

dem Netzausbau, mit Stadtentwicklung, mit der Entwicklung<br />

eines städtischen Lifestyles, der kein Auto<br />

mehr braucht, und mit Intervallen, die so kurz sind,<br />

dass man gar nicht mehr auf den Fahrplan zu schauen<br />

braucht.“<br />

Die hohe Akzeptanz der „Öffis“ – der öffentlichen<br />

Verkehrsmittel – spiegelt sich auch in Umfragen<br />

wider, denen zufolge 90 Prozent der Einwohner mit<br />

der Leistung der Wiener Linien zufrieden sind. Insgesamt<br />

nutzen neun von zehn Wienern den öffentlichen<br />

Verkehr. Damit tun sie auch der Umwelt etwas Gutes.<br />

Bim und U-Bahn fahren mit elektrischem Antrieb,<br />

Bremsenergie wird in Strom umgewandelt und zurück<br />

ins Netz gespeist. Der Effekt lässt sich laut Wiener<br />

Linien in Zahlen belegen: Jeder Fahrgast, der auf den<br />

ÖPNV umsteigt, spare bis zu 1.500 Kilogramm CO2<br />

pro Jahr ein.<br />

www.wienerlinien.at<br />

In den Farben des Regenbogens<br />

Diese Straßenbahnen fallen ins Auge: Bunt designt führten zwei<br />

Bim der Wiener Linien auch 2013 die Regenbogenparade an –<br />

den Höhepunkt der „Vienna Pride“. <strong>Das</strong> Unternehmen unterstützt<br />

bereits seit mehreren Jahren die Veranstaltung der österreichischen<br />

Homosexuellen- und Transgenderbewegung.<br />

Fuhren die Bim vor der Parade aber zunächst „nur“ mit Regenbogenfahnen<br />

durch die Hauptstadt, wurden 2012 erstmals zwei<br />

Schienen-Sonderfahrzeuge entsprechend gestaltet. Die Parade<br />