Hormontherapie bei Schilddrüsenerkrankungen - Infoline ...

Hormontherapie bei Schilddrüsenerkrankungen - Infoline ...

Hormontherapie bei Schilddrüsenerkrankungen - Infoline ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

3 PUNKTE<br />

für Apotheker/PTAs<br />

Von der<br />

Apothekerkammer<br />

zertifiziert<br />

Schilddrüsenerkrankungen zählen zu den häufigsten endokrinologischen Erkrankungen<br />

in Deutschland und entstehen in den meisten Fällen aufgrund eines Jodmangels. In<br />

der vorliegenden Fortbildung liegt der Fokus auf der Therapie einer Unterfunktion und<br />

einer Vergrößerung der Schilddrüse durch eine Substitution mit Schilddrüsenhormonen.<br />

Da diese eine geringe therapeutische Breite aufweisen ist eine sorgfältige und individuelle<br />

Einstellung des Patienten wichtig. Abweichungen oder Schwankungen der Hormonspiegel<br />

können zu Problemen führen, weshalb ein Präparatewechsel nicht unbedenklich<br />

ist und immer kritisch hinterfragt werden sollte. Um <strong>bei</strong> der Arzneimittelabgabe und<br />

Beratung der Patienten eine Hilfe zu liefern, ist die vorliegende Fortbildung in drei Module<br />

gegliedert:<br />

Modul 1: Die Indikationen<br />

In Modul 1 wird zunächst die Anatomie und Physiologie der Schilddrüse beschrieben,<br />

um anschließend auf die häufigsten Funktionsstörungen der Schilddrüse einzugehen.<br />

Modul 2: Die Therapie<br />

Modul 2 beschäftigt sich mit den Therapiemöglichkeiten der verschiedenen Schilddrüsenerkrankungen,<br />

wo<strong>bei</strong> die Behandlung von Hypothyreose und Struma mit Schilddrüsenhormonen<br />

im Vordergrund steht.<br />

Modul 3: Arzneimittelabgabe in der Apotheke<br />

Aufgrund von zahlreichen Rabattverträgen kann eine Substitution des verordneten<br />

Arzneimittels angezeigt sein, die <strong>bei</strong> Schilddrüsenhormonen jedoch nicht unbedenklich<br />

ist. Modul 3 erläutert daher die möglichen Schwierigkeiten und gibt Hilfestellungen<br />

und Tipps <strong>bei</strong> der Abgabe der Schilddrüsenhormone und der Beratung in der Apotheke.<br />

1

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Modul 1: Die Indikationen<br />

Die Schilddrüse ist eine endokrine Drüse, die für die Bildung und Speicherung der<br />

Schilddrüsenhormone Thyroxin und Trijodthyronin verantwortlich ist. Erkrankungen dieses<br />

Organs treten insbesondere in Jodmangelgebieten, zu denen auch Deutschland<br />

zählt, häufig auf. Zum besseren Verständnis der Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen<br />

wird zunächst die Anatomie der Schilddrüse dargestellt, um anschließend<br />

näher auf die Funktion im menschlichen Stoffwechsel und die Folgen von Störungen<br />

dieser Funktion einzugehen.<br />

1.1 Anatomie und Physiologie der Schilddrüse 1,2<br />

Umgeben wird die Schilddrüse von einer bindegewebigen Organkapsel (Capsula fibrosa)<br />

und besteht in der Regel aus zwei Lappen (Lobus dexter und Lobus sinister), von denen<br />

der rechte in den meisten Fällen stärker ausgeprägt ist als der linke. Verbunden sind<br />

diese Lappen über einen schmalen Streifen, den sogenannten Isthmus. Von der Organkapsel<br />

ausgehende Bindegewebsscheiden teilen die<br />

Schilddrüse zusätzlich in verschieden große Läppchenbezirke.<br />

Nebenschilddrüsen<br />

Luftröhre<br />

Schildknorpel<br />

Abb. 1: Anatomische Lage<br />

der Schilddrüse<br />

Abb. 2: Aufbau des<br />

Schilddrüsengewebes<br />

Schilddrüse<br />

Epithelzellen<br />

Schilddrüsenfollikel<br />

C-Zellen<br />

Das Drüsengewebe der Schilddrüse setzt sich aus unregelmäßig<br />

gestalteten, mikroskopisch kleinen Bläschen<br />

zusammen, die als Follikel bezeichnet werden<br />

und die funktionelle Einheit der Schilddrüse darstellen.<br />

Die Follikel bestehen aus einem einschichtig angeordneten<br />

Epithel, welches das Lumen des Follikels<br />

umschließt. In diesen auch als Thyreozyten bezeichneten<br />

Follikelepithelzellen wird neben den Schilddrüsenhormonen<br />

auch das für deren Speicherung notwendige<br />

Kolloid synthetisiert. Die Form der Thyreozyten<br />

ist abhängig vom Funktionszustand der Schilddrüse:<br />

Ruhende Zellen sind flach, während aktive eine kubische<br />

und zum Teil auch zylindrisch erhobene Form<br />

haben.<br />

Das Kolloid ist eine homogene Masse und enthält<br />

das Protein Thyreoglobulin bzw. die Schilddrüsenhormone<br />

und ihre Vorstufen. Im Bedarfsfall wird das<br />

Kolloid verflüssigt, d. h. die Hormone werden von den<br />

Epithelzellen aufgenommen und an die benachbarten<br />

Blutkapillaren ausgeschüttet. Somit sind Epithelzellen<br />

und das Kolloid der Follikel an Hormonbildung und<br />

-speicherung beteiligt.<br />

Das Schilddrüsengewebe<br />

besteht aus<br />

zahlreichen kleinen<br />

Follikeln, die die funktionelle<br />

Einheit der<br />

Schilddrüse darstellen.<br />

Im Kolloid der Follikel<br />

werden die Schilddrüsenhormone<br />

gebildet<br />

und gespeichert.<br />

2

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Zwischen den Follikeln befinden sich im Bindegewebe der Schilddrüse die C-Zellen,<br />

die aufgrund ihrer Lage auch als parafollikuläre Zellen bezeichnet werden. Die Hauptaufgabe<br />

der C-Zellen ist die Bildung des Hormons Calcitonin, welches in den Calcium-<br />

Phosphat-Stoffwechsel eingreift und da<strong>bei</strong> den Blutcalciumspiegel senkt. Auf Calcitonin<br />

wird in dieser Fortbildung nicht näher eingegangen.<br />

1.2 Synthese der Schilddrüsenhormone 1,2<br />

Die Biosynthese der Schilddrüsenhormone erfolgt in den Schilddrüsenfollikeln aus dem<br />

Halogen Jod und der Aminosäure L-Tyrosin. Über einen Natriumjodidsymporter (NIS)<br />

wird Jodid gegen ein Konzentrationsgefälle aus dem Blut in die Thyreozyten transportiert<br />

(im Blutplasma ist die Jodid-Konzentration 25- bis 30-fach niedriger als in den<br />

Follikelepithelzellen). Die Stimulierung dieses Transporters erfolgt mittels des in der<br />

Adenohypophyse gebildeten Thyreotropins (thyreoideastimulierendes Hormon, TSH),<br />

welches die Aufnahme von Jod in die Thyreozyten induziert.<br />

Unter dem Einfluss von Thyreotropin wird in den Thyreozyten das dimere Glykoprotein<br />

Thyreoglobulin (TG) gebildet, das Protein der Schilddrüse, an dem die Schilddrüsenhormonsynthese<br />

von Thyroxin und Trijodthyronin stattfindet. Um das mit der Nahrung<br />

aufgenommene anorganische Jodid in Thyreoglobulin einbauen zu können, muss es<br />

zunächst in einer wasserstoffperoxidabhängigen Reaktion zum elementaren Jod oxidiert<br />

werden.<br />

HO<br />

I<br />

MJT<br />

CH 2<br />

CHCOOH<br />

NH 2<br />

HO<br />

HO<br />

I<br />

I<br />

CH 2<br />

CHCOOH<br />

NH 2<br />

Tyrosin<br />

I 2<br />

2 I 2<br />

HO<br />

CH 2<br />

CHCOOH<br />

Abb. 3: Bildung von MJT und DJT durch Jodierung der Tyrosylreste des<br />

Thyreoglobulins sowie Bildung von T 4<br />

durch Kondensation zweier DJT.<br />

I<br />

I<br />

DJT<br />

NH 2<br />

O<br />

+<br />

HO<br />

HO<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

Thyroxin (T 4<br />

)<br />

CH 2<br />

CHCOOH<br />

CH 2<br />

CH COOH<br />

Die Thyreoperoxidase (TPO)<br />

katalysiert nun die Jodierung<br />

von an Thyreoglobulin<br />

gebundenen Tyrosylresten<br />

an Position C-3 und C-5,<br />

oder nur an C-3, wodurch<br />

die Vorstufen der Schilddrüsenhormone,<br />

3,5-Dijodtyrosin<br />

(DJT) und 3-Monojodtyrosin<br />

(MJT), entstehen.<br />

Anschließend kommt<br />

es zur Kondensation, d. h.<br />

zur Kopplung zweier Tyrosinmoleküle<br />

über einer<br />

Etherbrücke unter Abspaltung<br />

eines Alaninrestes.<br />

Bei der Kopplung zweier<br />

DJT wird 3‘,5‘,3,5-Tetra-<br />

jodthyronin (=Thyroxin, T 4<br />

) gebildet, aus jeweils einem Molekül MJT und DJT entsteht<br />

3‘,3,5-Trijodthyronin (T 3<br />

). 80 % der in der Schilddrüse gebildeten Hormone ist T 4<br />

, während<br />

die T 3<br />

-Bildung lediglich 20 % ausmacht. 3<br />

DJT<br />

NH 2<br />

NH 2<br />

Jodid wird gegen ein<br />

Konzentrationsgefälle<br />

in die Thyreozyten<br />

transportiert.<br />

Durch Jodierung von<br />

Tyrosylresten des<br />

Thyreoglobulins entstehen<br />

die Vorstufen<br />

der Schilddrüsenhormone.<br />

3

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

T 3<br />

entsteht somit zum größten Teil nicht in der Schilddrüse, sondern primär in den<br />

Zielzellen (hauptsächlich Leber und Niere) durch enzymatische Dejodierung (mittels<br />

Dejodase) an C-5´ des auch als Prohormon bezeichneten T 4<br />

(Konversion). Erfolgt die<br />

Abspaltung des Jods an C-5 (also am inneren Ring), so entsteht reverses T 3<br />

(rT 3<br />

), welches<br />

biologisch inaktiv ist.<br />

I I<br />

Das durch die Kondensation<br />

zweier Tyrosinmolekü-<br />

NH 2<br />

HO<br />

O HO<br />

CH 2<br />

CH COOH<br />

le entstandene T 3<br />

und T 4<br />

ist noch kovalent an Thyreoglobulin<br />

gebunden und<br />

Thyroxin (T 4<br />

I I<br />

)<br />

daher biologisch inaktiv.<br />

In dieser Form werden die<br />

I I<br />

I I<br />

Hormone in den Schild-<br />

NH 2<br />

NH 2<br />

drüsenfollikeln gespeichert<br />

HO<br />

O<br />

CH 2<br />

CH COOH HO<br />

O<br />

CH 2<br />

CH COOH<br />

und können <strong>bei</strong> Bedarf<br />

I<br />

I<br />

durch proteolytische Spal-<br />

Trijodthyronin (T 3<br />

)<br />

Abb. 4: Bildung von T 3<br />

und rT 3<br />

aus T 4<br />

.<br />

Reverses T 3<br />

(rT 3<br />

) tung freigesetzt werden.<br />

Dies erfolgt, indem mittels<br />

Pinozytose das Thyreoglobulin<br />

des Kolloids wieder<br />

in die Zelle aufgenommen wird und die da<strong>bei</strong> entstehenden Vesikel mit Lysosomen<br />

verschmelzen. Lysosomale Enzyme spalten das Thyreoglobulin ab und die freien Schilddrüsenhormone<br />

werden, vermutlich über spezifische Transporter, via Interstitium ins Blut<br />

abgegeben. Gleichzeitig werden auch DJT und MJT frei, von denen Jodid mittels Dehalogenase<br />

abgespalten wird und zur erneuten Synthese zur Verfügung steht.<br />

HO<br />

I<br />

I<br />

O<br />

HO<br />

I<br />

I<br />

Thyroxin (T 4<br />

)<br />

CH 2<br />

CH COOH<br />

HO<br />

I<br />

NH 2<br />

O<br />

I<br />

I<br />

NH 2<br />

Trijodthyronin (T 3<br />

)<br />

Abb. 5: Chemische Formel der <strong>bei</strong>den Schilddrüsenhormone<br />

Trijodthyronin (T 3<br />

) und Thyroxin (T 4<br />

).<br />

CH 2<br />

CH COOH<br />

Schilddrüsenhormone sind<br />

nicht wasserlöslich und<br />

daher im Blut zum größten<br />

Teil an drei verschiedene<br />

Transportproteine gebunden:<br />

An thyroxinbindendes<br />

Globulin (TBG), thyroxinbindendes<br />

Präalbumin (TBPA)<br />

und Serumalbumin. T 4<br />

hat<br />

eine höhere Bindungsaffinität<br />

zu den Transportproteinen<br />

als T 3<br />

, wodurch<br />

die T 4<br />

-Wirkung später einsetzt<br />

und länger anhält<br />

als die von T 3<br />

.<br />

T 3<br />

entsteht<br />

hauptsächlich in den<br />

Zielzellen durch<br />

Dejodierung von T 4<br />

.<br />

T 3<br />

und T 4<br />

werden <strong>bei</strong><br />

Bedarf freigesetzt.<br />

Schilddrüsenhormone<br />

sind im Blut<br />

an Transportproteine<br />

gebunden.<br />

4

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Das Verhältnis der Freisetzung von T 4<br />

zu T 3<br />

wird in Abhängigkeit des Jodierungsgrades<br />

von Thyreoglobulin reguliert, d. h. <strong>bei</strong> einem Jodmangel setzt die Schilddrüse aufgrund<br />

des geringeren Jodierungsgrades von Thyreoglobulin das stoffwechselaktivere und<br />

jodärmere T 3<br />

vermehrt frei (kompensatorische T 3<br />

-Mehrsekretion). 4 Der Speicher an<br />

Schilddrüsenhormonen würde,<br />

Kolloid<br />

Thyreozyt<br />

TSH<br />

Protein-<br />

Synthese<br />

Exozytose<br />

Thyreoglobulin<br />

TSA-<br />

Rezeptor<br />

Tyrosin<br />

Peroxidase<br />

Abb. 6: Ablauf und Lokalisation der Synthese<br />

der Schilddrüsenhormone<br />

J<br />

NIS<br />

Dejodase<br />

Thyreoglobulin<br />

T 3<br />

T 4<br />

MJT<br />

DJT<br />

Lysosom<br />

T 3<br />

T 3<br />

T 4<br />

Pinozytose<br />

T 4<br />

Proteolyse<br />

Thyreoglobulin<br />

sofern keine weitere Jodidverwertung<br />

erfolgt, für bis zu 3 Monate<br />

ausreichen. Der Normbereich für<br />

die T 3<br />

-Konzentration im Blut ist<br />

mit 2,0–4,5 pg/ml definiert, der<br />

von T 4<br />

mit 0,8–1,8 ng/dl.<br />

1.2.1 Steuerung der Synthese<br />

und Freisetzung der Schilddrüsenhormone<br />

3<br />

Die Konzentration der Schilddrüsenhormone<br />

wird durch einen<br />

thyreotropen Regelkreis kontrolliert<br />

und gesteuert. Aus dem<br />

Hypothalamus wird Thyreoliberin<br />

(Thyreotropin-Releasinghormon,<br />

TRH, Protirelin) freigesetzt, das<br />

die Adenohypophyse anregt, Thyreotropin<br />

(thyroideastimulierendes<br />

Hormon, TSH) auszuschütten.<br />

TSH ist das Steuerungshormon<br />

der Schilddrüse und fördert die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse sowie die Ausschüttung<br />

von T 4<br />

und T 3<br />

. Über die Blutbahn gelangen die Schilddrüsenhormone an<br />

ihren Zielort, wo sie ihre Wirkung entfalten können.<br />

Die Schilddrüsenhormone erreichen über die Blutbahn auch Hypothalamus und Hypophyse,<br />

wo sich spezielle Rezeptoren befinden, die die Konzentration von T 3<br />

und T 4<br />

wahrnehmen können. Stimmt der Ist-Wert im Blut mit dem Soll-Wert nicht überein, so<br />

wird über Ausschüttung oder Hemmung von TRH und TSH die Schilddrüsensekretion<br />

beeinflusst.<br />

Bei sinkender Konzentration an Schilddrüsenhormonen im Blut wird vermehrt TRH<br />

und TSH ausgeschüttet, was die Freisetzung von T 3<br />

und T 4<br />

stimuliert. Die Produktion<br />

und Ausschüttung von TRH und TSH wird gehemmt, wenn die Konzentration der Schilddrüsenhormone<br />

zu sehr ansteigt. Das zirkulierende T 3<br />

verringert zudem die Zahl der<br />

TRH-Rezeptoren in der Hypophyse, was die TSH-Ausschüttung und darüber die Freisetzung<br />

von T 3<br />

und T 4<br />

reduziert.<br />

Bei Jodmangel<br />

wird vermehrt das<br />

stoffwechselaktivere<br />

und jodärmere T 3<br />

freigesetzt.<br />

TSH und TRH steuern<br />

Produktion und Freisetzung<br />

von T 3<br />

und T 4<br />

.<br />

Bei niedriger Konzentration<br />

der Schilddrüsenhormone<br />

im Blut<br />

wird vermehrt TRH<br />

und TSH ausgeschüttet,<br />

<strong>bei</strong> hoher Konzentration<br />

wird diese<br />

gehemmt.<br />

5

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Hypothalamus<br />

–<br />

Auch äußere Faktoren haben einen<br />

Einfluss auf die Regulation der Schilddrüsenhormone.<br />

Zum Beispiel sorgen<br />

Stress und Kälte für eine Erhöhung<br />

des Soll-Wertes, während dieser durch<br />

Ruhe oder Wärmereize gesenkt wird.<br />

1.3 Funktion der Schilddrüsenhormone<br />

1,2<br />

Die Hormone der Schilddrüse üben vielfältige<br />

Wirkungen aus, ein spezifisches<br />

Zielorgan lässt sich daher nicht ausmachen.<br />

T 3<br />

und T 4<br />

vermitteln ihre Wirkung,<br />

ähnlich wie die Steroidhormone,<br />

über die Bindung an einen spezifischen<br />

Rezeptor, den Schilddrüsenhormonrezeptor<br />

(Thyroidhormonrezeptor, TR).<br />

Dieser ist im Zellkern lokalisiert und<br />

strukturell mit den Steroidrezeptoren verwandt, d. h. er besitzt eine DNA-bindende und<br />

eine hormonbindende Domäne.<br />

Die Schilddrüsenhormone T 3<br />

und T 4<br />

gelangen vermutlich über spezifische Transportsysteme<br />

zunächst in die Zelle. T 4<br />

wird dann in der Zelle durch Dejodierung in das<br />

stoffwechselaktive T 3<br />

umgewandelt, welches nun in den Zellkern transportiert wird.<br />

Dort kann T 3<br />

an den TR binden, der daraufhin seine Konformation ändert und an spezifische<br />

Elemente der DNA (hormonresponsive Elemente, HRE) bindet. Durch diese<br />

Bindung wird die Transkription verschiedener Gene inhibiert oder stimuliert. Transkribierte<br />

Gene werden anschließend mittels Translation in Proteine umgewandelt. So<br />

kann <strong>bei</strong>spielsweise die Aktivität bestimmter Enzyme durch die Schilddrüsenhormone<br />

reguliert werden.<br />

Nukleus<br />

TRH<br />

+<br />

TSH<br />

+<br />

RXR<br />

Hypophyse<br />

Schilddrüse<br />

Abb. 7: Darstellung des thyreotropen Regelkreises<br />

TRE<br />

Gen<br />

Genexpression<br />

Abb. 8: Beeinflussung der Genexpression<br />

durch die Schilddrüsenhormone<br />

TR<br />

T 3<br />

T 3<br />

–<br />

Schilddrüsenhormone<br />

entfalten<br />

ihre Wirkung über die<br />

Bindung an Schilddrüsenrezeptoren.<br />

Schilddrüsenfollikel<br />

T 3<br />

T 4<br />

Zytoplasma<br />

Die Wirkungen der Schilddrüsenhormone<br />

sind vielfältig, so sind diese z. B. an der<br />

Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen<br />

Energiebilanz beteiligt, indem sie<br />

die oxidativen Stoffwechselprozesse beschleunigen<br />

und so den Energieumsatz<br />

des Körpers steigern. Die verschiedenen<br />

Wirkungen der Schilddrüsenhormone<br />

sind in Tabelle 1 dargestellt.<br />

6

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Allgemein<br />

Kardiovaskulär<br />

Erythropoese<br />

Gastrointestinal<br />

Fettstoffwechsel<br />

Kohlenhydratstoffwechsel<br />

Wirkung der Schilddrüsenhormone<br />

Tab. 1: Wirkung der Schilddrüsenhormone im menschlichen Körper<br />

Erhöhung des Grundumsatzes, des Sauerstoffverbrauchs<br />

und der Wärmeproduktion<br />

Stimulation der ß-Adrenorezeptoren, Sensibilisierung<br />

der Zielorgane für Catecholamine, Steigerung der<br />

Herzkraft und der Herzfrequenz<br />

Stimulation der Erythropoese<br />

Stimulation der Darmmotilität<br />

Stimulation der Lipolyse und des Abbaus von VLDL<br />

und LDL<br />

Stimulation der Glykogenolyse, der Glukoneogenese<br />

und der Glykolyse, Anstieg der Blutglukosekonzentration<br />

Knochenstoffwechsel Erhöhung des Knochenumsatzes<br />

Neuromuskuläre Erregbarkeit Steigerung der neuromuskulären Erregbarkeit<br />

Beim Kind<br />

Fördern körperliche und geistige Entwicklung<br />

1.4 Pathophysiologie der Schilddrüse 1,2<br />

Erkrankungen der Schilddrüse können vielfältige Ursachen haben, da sie durch Fehlfunktionen<br />

oder Mutationen aller Einzelkomponenten des Biosynthesewegs der Schilddrüsenhormone<br />

hervorgerufen werden können. Da die Bildung der Schilddrüsenhormone<br />

von einer ausreichenden Jodzufuhr abhängig ist, kommen Schilddrüsenerkrankungen<br />

in Jodmangelgebieten besonders häufig vor. Generell unterscheidet man <strong>bei</strong> Schilddrüsenerkrankungen<br />

zwischen einer Unter- und einer Überfunktion. Unabhängig von<br />

der Stoffwechsellage kann es zu einer Vergrößerung der Schilddrüse kommen, einem<br />

sogenannten Struma oder Kropf.<br />

1.4.1 Hypothyreose<br />

Eine Hypothyreose wird auch als Unterfunktion der Schilddrüse bezeichnet, die zu einem<br />

Mangel an den Schilddrüsenhormonen T 3<br />

und T 4<br />

führt. Bei einer TSH-Konzentration<br />

> 3 µU/ml bzw. einer T 4<br />

-Konzentration von < 10 pg/ml spricht man von einer Hypothyreose.<br />

Ursachen hierfür gibt es viele, weshalb diese auch in eine kongenitale und eine<br />

erworbene Hypothyreose differenziert wird. 5<br />

1.4.1.1 Formen der Hypothyreose<br />

Die kongenitale Hypothyreose wird bereits intrauterin, also in der Gebärmutter, erworben.<br />

Die Prävalenz der kongenitalen Hypothyreose lag im Jahr 2010, bezogen auf das Erstscreening,<br />

<strong>bei</strong> 1:3277. 5 Ursache kann eine fehlende oder nicht vollständig ausgebildete Schilddrüse<br />

sein, aber auch eine nicht ausreichende Synthese oder Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen,<br />

eine Hormonresistenz oder Störungen im thyreoidalen Jodumsatz. 4<br />

Bei der Hypothyreose<br />

handelt es sich um<br />

eine Unterfunktion<br />

der Schilddrüse.<br />

7

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Bei einer voll ausgebildeten und unbehandelten angeborenen Hypothyreose spricht man<br />

auch von Kretinismus.<br />

Die erworbene Hypothyreose lässt sich noch einmal in drei Formen unterscheiden:<br />

Bei der primären Hypothyreose ist die Schilddrüse selbst ursächlich für die Erkrankung.<br />

Die verminderte Funktion der Schilddrüse kann nach einer Schilddrüsenoperation<br />

oder einer Radiojodtherapie auftreten, aber auch durch Thyreostatika, Jodmangel<br />

oder eine atrophische Thyreoditis, wie z. B. die Hashimoto-Thyreoditis, hervorgerufen<br />

werden. Letzteres ist eine Autoimmunerkrankung, <strong>bei</strong> der es zu einer Zerstörung des<br />

Schilddrüsengewebes kommt. Zu Beginn der Erkrankung kann sich eine Hashimoto-<br />

Thyreoditis in einer Schilddrüsenüberfunktion äußern, langfristig wird sich diese aber<br />

in eine Unterfunktion ändern.<br />

Die sekundäre Hypothyreose ist relativ selten und wird durch einen Mangel an TSH<br />

ausgelöst, welcher zu einer Störung des Regelkreises der Schilddrüse führt.<br />

Die tertiäre Hypothyreose ist äußerst selten und entsteht durch einen Mangel an TRH<br />

oder durch eine Unterbrechung des Portalgefäßsystems zwischen Hypothalamus und<br />

Hypophyse.<br />

1.4.1.2 Symptome einer Hypothyreose<br />

Die Schweregrade einer Hypothyreose können sehr unterschiedlich ausfallen. Im latenten<br />

bzw. kompensierten Stadium sind die Spiegel der Schilddrüsenhormone normal,<br />

die TSH-Werte allerdings erhöht. Bei erniedrigten Konzentrationen der Schilddrüsenhormone<br />

spricht man, sofern keine Symptome vorliegen, von einem subklinischen<br />

Stadium. Äußern sich Symptome, so spricht man von einem manifesten Stadium. Im<br />

schlimmsten Fall kann es bis zu einem lebensgefährlichen Mangel an Schilddrüsenhormonen<br />

kommen.<br />

Die kongenitale Hypothyreose äußert sich meist in den ersten Lebenswochen durch<br />

Trinkschwäche und Bewegungsarmut des Säuglings, aber auch durch Obstipation und<br />

eine übergroße Zunge. Unbehandelt führt eine angeborene Unterfunktion der Schilddrüse<br />

zu Störungen der geistigen und körperlichen Entwicklung des Kindes.<br />

Bei der erworbenen Hypothyreose sind zu Beginn meistens noch keine Symptome<br />

sichtbar, da sich diese erst mit der Zeit ausprägen. In Tabelle 2 sind mögliche Symptome<br />

einer Hypothyreose dargestellt.<br />

1.4.2 Hyperthyreose<br />

Bei der Hyperthyreose handelt es sich um eine Überfunktion der Schilddrüse, die mit<br />

einer vermehrten Abgabe von T 3<br />

und T 4<br />

ins Blut einhergeht, wodurch die Sekretion von<br />

TSH in der Adenohypophyse gehemmt wird.<br />

Eine kongenitale<br />

Hypothyreose entwickelt<br />

sich bereits<br />

im Mutterleib, eine<br />

erworbene erst im<br />

Laufe des Lebens.<br />

Bei der Hyperthyreose<br />

handelt es sich um<br />

eine Überfunktion<br />

der Schilddrüse.<br />

8

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

1.4.2.1 Ursachen einer Hyperthyreose<br />

Zu den möglichen Ursachen einer Hyperthyreose zählen Morbus Basedow, Schilddrüsenautonomie,<br />

Entzündungen oder Tumore der Schilddrüse oder eine zu hohe Zufuhr<br />

von Schilddrüsenhormonen oder Jod.<br />

Morbus Basedow ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, <strong>bei</strong> der Autoantikörper<br />

gebildet werden, die an den TSH-Rezeptor binden können und dadurch die Follikelepithelzellen<br />

stimulieren. Diese lagern daraufhin vermehrt Jod ein und erhöhen die<br />

Produktion der Schilddrüsenhormone T 3<br />

und T 4<br />

.<br />

Bei einer Schilddrüsenautonomie ist der thyreotrope Regelkreis betroffen, so dass<br />

die Bildung der Schilddrüsenhormone nicht mehr bedarfsgerecht erfolgt. Dies ist<br />

häufig die Folge eines chronischen Jodmangels, durch den bedingt es zu einer<br />

pathologischen Vermehrung autonomer Zellen kommt. Diese autonomen Adenome<br />

ar<strong>bei</strong>ten unabhängig von der TSH-Stimulation und bewirken eine unkontrollierte<br />

Produktion der Schilddrüsenhormone. Man spricht auch von sogenannten „heißen<br />

Knoten“. Knoten, die keine oder wenig Schilddrüsenhormone produzieren, werden<br />

auch als „kalte Knoten“ bezeichnet.<br />

Auch Tumore oder Entzündungen der Schilddrüse können eine Überfunktion der Schilddrüse<br />

verursachen.<br />

1.4.2.2 Symptome einer Hyperthyreose<br />

Genau wie <strong>bei</strong> einer Hypothyreose können auch <strong>bei</strong> einer Hyperthyreose die Symptome<br />

unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Auch hier unterscheidet man zwischen<br />

latentem Stadium, in dem die Spiegel der Schilddrüsenhormone normal sind, aber der<br />

TSH-Wert erniedrigt, sowie dem subklinischen Stadium, indem keine Symptome sichtbar<br />

sind, die Konzentration der Schilddrüsenhormone aber erhöht ist. Im manifesten<br />

Stadium geht die erhöhte Schilddrüsenkonzentration bereits mit Symptomen einher,<br />

während in der thyreotoxischen Krise die Überproduktion der Schilddrüsenhormone<br />

sogar lebensgefährlich ist.<br />

Weitere Symptome einer Hyperthyreose sind in Tabelle 2 dargestellt.<br />

Eine Hyperthyreose<br />

kann aufgrund eines<br />

Morbus Basedow,<br />

einer Schilddrüsenautonomie,<br />

einer Entzündung<br />

oder eines<br />

Tumors der Schilddrüse<br />

entstehen.<br />

9

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Allgemein<br />

Kardiovaskulär<br />

Erythropoese<br />

Gastrointestinal<br />

Renal<br />

Hepar<br />

Fettstoffwechsel<br />

Kohlenhydratstoffwechsel<br />

Knochenstoffwechsel<br />

Neuromuskuläre Erregbarkeit<br />

Beim Kind<br />

Hypothyreose<br />

Tab. 2: Symptome einer Hypo- und Hyperthyreose<br />

Erniedrigte Körpertemperatur,<br />

Überempfindlichkeit<br />

gegenüber Kälte,<br />

Gewichtszunahme, Appetitlosigkeit<br />

Bradykardie, Reduzierung<br />

des Herzzeitvolumens<br />

Reduzierte Erythropoese<br />

Obstipation, Refluxösophagitis<br />

Reduktion der renalen<br />

Durchblutung und der<br />

glomerulären Filtration,<br />

Salz- und Wasserretention<br />

Reduktion der Proteinsynthese<br />

und der Eliminierung<br />

von Pharmaka<br />

Erhöhtes Serumcholesterol<br />

und VLDL (Hypercholesterolämie),<br />

Atherosklerose<br />

Hypoglykämie<br />

Beeinträchtige Gehirnentwicklung,<br />

Sensibilitätsstörungen,<br />

Hyporeflexie,<br />

Antriebslosigkeit, Depressionen,<br />

Bewusstseinsstörungen,<br />

Koma<br />

Verzögerung von Längenwachstum<br />

und Schluss<br />

der Wachstumsfugen,<br />

Kleinwuchs, Kretinismus<br />

Hyperthyreose<br />

Erhöhung der Körpertemperatur<br />

(Hyperthermie),<br />

Überempfindlichkeit<br />

gegenüber Wärme,<br />

Gewichtsabnahme<br />

Erhöhung der Herzfrequenz<br />

und des Herzzeitvolumens,<br />

Vorhofflimmern<br />

Erhöhung der Erythropoese<br />

Diarrhö<br />

Erhöhung der glomerulären<br />

Filtration, des renalen<br />

Plasmaflusses sowie der<br />

Natriumresorption<br />

Abbau von Steroiden<br />

und Pharmaka<br />

Reduziertes Serumcholesterol<br />

und VLDL<br />

Hyperglykämie, Störung<br />

der Glucosetoleranz, Risiko<br />

eines Diabetes mellitus<br />

Osteoporose, Hyperkalzämie,<br />

Hyperkalzurie<br />

Hyperreflexie, Zittern,<br />

Schlaflosigkeit, Muskelschwäche<br />

Beschleunigung des<br />

Wachstums<br />

10

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Die Symptome des Morbus Basedow sind vielfältig: Die ständige Stimulation der<br />

Schilddrüse durch die Autoantikörper führt meistens zu einer Überfunktion (Hyperthyreose)<br />

und Vergrößerung (Struma) der Schilddrüse. Mit einem Morbus Basedow geht<br />

häufig auch eine endokrine Orbitobatie, ein als Exopthalmus bezeichnetes Hervortreten<br />

der Augäpfel („Glotzauge“) einher.<br />

1.4.3 Struma<br />

Bei einer Struma (oder auch Kropf) handelt es sich um eine krankhafte Vergrößerung<br />

der Schilddrüse, die tastbar, sichtbar oder messbar ist. Diese Veränderung der Schilddrüse<br />

ist allerdings nur die Spitze des Eisberges.<br />

1.4.3.1 Ursachen einer Struma<br />

Die häufigste Ursache für eine Vergrößerung der Schilddrüse ist ein Jodmangel. Die<br />

Schilddrüse ist in der Lage, eine unzureichende Zufuhr von Jod über die Nahrung mit<br />

Hilfe verschiedener Mechanismen auszugleichen (Kompensationsmechanismen).<br />

Dies umfasst eine vermehrte Jodaufnahme aus dem Blut in die Schilddrüse (Jodclearance),<br />

eine erhöhte Jodanreicherung in der Schilddrüse (Jodakkumulation), sowie eine<br />

vermehrte Rückresorption von Jod aus den Verdauungssekreten (Reutilisationsrate).<br />

Zusätzlich wird vermehrt T 3<br />

gebildet, welches weniger Jod enthält, aber auch eine höhere<br />

Aktivität aufweist.<br />

Steht trotz dieser Maßnahmen nicht genug Jod für die ausreichende Bildung an<br />

Schilddrüsenhormonen zur Verfügung, werden in der Schilddrüse vermehrt Wachstumsfaktoren<br />

ausgeschüttet, die eine Vermehrung der Thyreozyten (Hyperplasie) bewirken.<br />

Durch die gesteigerte Bildung von TSH werden die Thyreozyten zusätzlich zum<br />

Wachstum (Hypertrophie) angeregt. Hyperplasie und Hypertrophie verursachen eine<br />

Volumenzunahme der Schilddrüse, wodurch die Synthese von T 3<br />

und T 4<br />

gesteigert<br />

und so deren Konzentration im Blut normalisiert werden kann (euthyreote Struma).<br />

Ist die Schilddrüse trotz dieser Vergrößerung nicht in der Lage, genügend T 3<br />

und T 4<br />

zu bilden, um deren Blutkonzentration zu normalisieren, bildet sich eine hypothyreote<br />

Struma. Wird unabhängig von TSH zu viel T 3<br />

und T 4<br />

gebildet, spricht man von einer<br />

hyperthyreoten Struma.<br />

Auch Schilddrüsenanomalien, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen der Schilddrüse<br />

können zu deren Vergrößerung <strong>bei</strong>tragen. Generell ist eine Struma unabhängig<br />

von der Stoffwechsellage, d. h. es kann <strong>bei</strong> einer Unterfunktion, Überfunktion, aber<br />

auch <strong>bei</strong> normaler Schilddrüsenfunktion auftreten.<br />

1.4.3.2 Einteilung der Struma<br />

Die Einteilung einer Struma kann nach Ausprägung, Funktion oder anatomischer Lage<br />

erfolgen.<br />

Morphologisch wird eine Struma unterschieden in gleichmäßig vergrößert (Struma diffusa)<br />

oder mit bereits vorhandenen Knoten (Struma nodosa).<br />

Jodmangel ist die<br />

häufigste Ursache<br />

für die Struma-<br />

Entstehung.<br />

11

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Die funktionelle Unterteilung richtet sich nach der zugrunde liegenden Stoffwechselleistung<br />

der Schilddrüse, so dass man von euthyreoter Struma (normale Funktion der<br />

Schilddrüse), hypothyreoter Struma (Unterfunktion der Schilddrüse) und hyperthyreoter<br />

Struma (Überfunktion der Schilddrüse) spricht.<br />

Die anatomische Abgrenzung der Struma erfolgt in eutope Struma, die sich in der normalen<br />

anatomischen Lage befinden, und dystope Struma, die im Brustkrob, unter der<br />

Zunge oder hinter der Luftröhre zu finden sind.<br />

Strumen werden üblicherweise in folgende Schweregrade eingeteilt:<br />

Grad 0<br />

Grad 1a<br />

Grad 1b<br />

Grad 2<br />

Grad 3<br />

keine Struma<br />

Struma tastbar, <strong>bei</strong> Reklination des Kopfes nicht sichtbar<br />

Struma tastbar, <strong>bei</strong> Reklination des Kopfes sichtbar<br />

Struma <strong>bei</strong> normaler Kopfhaltung sichtbar, erhöhtes Hypothyreoserisiko<br />

sehr große Struma, lokale Komplikationen durch Behinderung<br />

der Blutzirkulation und Atmung<br />

Strumen können morphologisch,<br />

funktionell<br />

oder anatomisch<br />

eingeteilt werden.<br />

1.5 Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen 1,2,6<br />

Schilddrüsenerkrankungen können mit Hilfe zahlreicher Untersuchungsmethoden festgestellt<br />

werden. Die am häufigsten angewandten sind im Folgenden kurz erläutert.<br />

Palpation:<br />

Durch Abtasten kann <strong>bei</strong>m Menschen die Schilddrüse ertastet und möglicherweise<br />

eine Struma erkannt werden.<br />

Sonographie:<br />

Die Untersuchung der Schilddrüse mittels Ultraschall kann viele strukturelle Veränderungen<br />

des Organs erfassen, wie zum Beispiel eine Vergrößerung der Schilddrüse<br />

(Struma). Abweichungen des sonografischen Grundmusters können auch <strong>bei</strong> Morbus<br />

Basedow oder Hashimoto-Thyreoditis beobachtet werden.<br />

Szintigraphie:<br />

Besteht aufgrund der palpatorischen, biochemischen oder sonographischen Untersuchung<br />

ein Verdacht auf eine Störung der Schilddrüsenfunktion, kann diese mit Hilfe der<br />

Szintigraphie beurteilt werden. Der Patient bekommt vor der Untersuchung ein Radionuklid,<br />

das dem Jod in seinen chemischen Eigenschaften ähnelt, intravenös appliziert.<br />

Dieses lagert sich nach ca. 10–20 min in der Schilddrüse ein und sendet Strahlen aus,<br />

die mit speziellen Geräten erfasst werden können. Dadurch können Funktionsstörungen<br />

der Schilddrüse, wie <strong>bei</strong>spielsweise kalte und heiße Knoten, erfasst werden.<br />

Röntgen:<br />

Durch die Gabe von Kontrastmitteln und anschließendem Röntgen kann eine Einengung<br />

und Verdrängung von Luft- und/oder Speiseröhre festgestellt werden.<br />

12

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Biochemische Bestimmungsmethoden:<br />

TSH wird in den meisten Fällen als Parameter zur Bestimmung der Schilddrüsenfunktion<br />

herangezogen. Dieser Test wird auch <strong>bei</strong>m Neugeborenen-Screening durchgeführt, um<br />

eine mögliche Hypothyreose frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Da<strong>bei</strong> gilt für<br />

TSH ein Normbereich von 0,3–3,0 mU/l. 7<br />

T 3<br />

und T 4<br />

können ebenfalls zur Bestimmung der Schilddrüsenfunktion herangezogen<br />

werden. Erhöhte Konzentrationen von T 3<br />

und/oder T 4<br />

im Blut weisen auf eine Schilddrüsenüberfunktion<br />

hin, erniedrigte auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Bei einem<br />

Jodmangel kann meist ein erhöhter T 3<br />

und erniedrigter T 4<br />

Spiegel festgestellt werden.<br />

Die Bestimmung von Autoantikörpern kann auf eine Autoimmunerkrankung hinweisen.<br />

Autoantikörper gegen den TSH-Rezeptor weisen auf einen Morbus Basedow hin, gegen<br />

die Thyreoperoxidase auf eine Hashimoto-Thyreoditis. Ein negativer Test schließt diese<br />

Erkrankungen allerdings nicht aus.<br />

Modul 2: <strong>Hormontherapie</strong> und optimale Jodversorgung<br />

Schilddrüsenerkrankungen sind in Deutschland keine Seltenheit: Durchschnittlich 33 %<br />

der Deutschen weisen pathologische Befunde der Schilddrüse auf (Struma und/oder<br />

Knoten). 8 In den meisten Fällen liegt diesen Erkrankungen ein chronischer Jodmangel<br />

zugrunde. Im Folgenden steht die Therapie der Struma und der Hypothyreose im Fokus.<br />

2.1 Therapie der Hypothyreose<br />

Eine kongenitale Hypothyreose entwickelt sich bereits im Mutterleib. Im Rahmen des<br />

Neugeborenen-Screenings erfolgt daher auch ein Test auf eine Schilddrüsenunterfunktion,<br />

wodurch die Diagnose in den meisten Fällen frühzeitig erfolgt. Dies ist für die Betroffenen<br />

von entscheidender Bedeutung, da eine kongenitale Hypothyreose unbehandelt zu<br />

Störungen der geistigen und körperlichen Entwicklung führen kann. Eine Substitution<br />

mit Schilddrüsenhormonen ist unumgänglich und muss in der Regel lebenslang erfolgen.<br />

Auch die erworbene Hypothyreose muss in der Regel mit der lebenslangen Gabe von<br />

Schilddrüsenhormonen behandelt werden.<br />

Am häufigsten wird zur Therapie einer Hypothyreose das seit 1956 zur Verfügung stehende<br />

Natriumsalz von Thyroxin (Levothyroxin-Natrium) verwendet. 3 Dieses wird oral<br />

aufgenommen und im Jejunum und Ileum zu etwa 80 % resorbiert. Die Halbwertszeit<br />

von Levothyroxin beträgt ungefähr 7 Tage, wo<strong>bei</strong> die Bioverfügbarkeit von verschiedenen<br />

Levothyroxinpräparaten deutliche Unterschiede aufweisen kann. So sind Schwankungen<br />

zwischen 80 und 125 % bezogen auf die Vergleichssubstanzen noch erlaubt,<br />

wodurch im Extremfall Abweichungen in der Bioverfügbarkeit von 55 % zwischen zwei<br />

Präparaten entstehen können. 9<br />

Eine Hypothyreose<br />

wird in den meisten<br />

Fällen durch lebenslange<br />

Substitution<br />

mit Schilddrüsenhormonen<br />

behandelt.<br />

Die Bioverfügbarkeit<br />

kann zwischen zwei<br />

Levothyroxin-Präparaten<br />

im Extremfall<br />

um 55 % abweichen.<br />

13

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Um für den Patienten die geeignete Dosis zu finden, ist eine langsame Auftitrierung<br />

mit engmaschiger Kontrolle notwendig, d. h. zu Beginn wird eine niedrige Dosis der<br />

Schilddrüsenhormone gegeben, die mit der Zeit gesteigert wird. Diese Vorgehensweise<br />

nimmt zwar einige Zeit in Anspruch bis die geeignete Dosis gefunden ist, hat sich aber<br />

im Hinblick auf eventuelle Nebenwirkungen bewährt.<br />

Um die individuell geeignete Dosis zu finden, müssen die TSH-Spiegel im Blut regelmäßig<br />

kontrolliert werden. Bei einer guten Einstellung liegen diese zwischen 0,5 und<br />

2,0 mU/l, die in den meisten Fällen mit 50 bis 150 µg T 4<br />

pro Tag erreicht wird. 7 Regelmäßige<br />

Kontrollen der TSH-Spiegel sind, insbesondere <strong>bei</strong> Kindern, auch weiterhin<br />

notwendig, um eine adäquate Zufuhr an Schilddrüsenhormonen zu gewährleisten.<br />

Denn auf nicht optimal eingestellte oder schwankende Hormonspiegel reagieren einige<br />

Patientengruppen sehr empfindlich, dazu gehören Kinder, Schwangere, Patienten mit<br />

Hypo- oder Hyperthyreose oder mit Schilddrüsenkarzinom, sowie Patienten mit instabiler<br />

koronarer Herzkrankheit.<br />

Wechselwirkungen von L-Thyroxin mit anderen Arzneimitteln 7<br />

Die Therapie mit Schilddrüsenhormonen ist sehr störanfällig, da deren Bioverfügbarkeit<br />

durch verschiedene Faktoren, wie z. B. die Nahrungsaufnahme oder die Einnahme<br />

bestimmter Arzneimittel, beeinflusst werden kann. Eine verminderte Wirkung von<br />

L-Thyroxin wurde z. B. <strong>bei</strong> der gleichzeitigen Einnahme von Colestyramin, Rifampicin,<br />

Aluminium, Eisen und Calciumcarbonathaltigen Produkten beobachtet.<br />

Aber auch L-Thyroxin ist in der Lage, die Wirkung verschiedener Arzneimittel zu beeinflussen.<br />

So wurde durch L-Thyroxin eine verstärkte Wirkung von Cumarin beobachtet,<br />

während die blutzuckersenkende Wirkung von Antidiabetika vermindert war.<br />

Um solche Wechselwirkungen zu vermeiden, sollte L-Thyroxin, je nach Arzneimittel, 1–5<br />

Stunden vorher eingenommen werden bzw. es können Dosisanpassungen der Begleitmedikation<br />

nötig werden.<br />

Zu Therapiebeginn<br />

sollte die individuell<br />

geeignete Dosis durch<br />

langsame Steigerung<br />

und regelmäßige TSH-<br />

Kontrollen festgestellt<br />

werden.<br />

Die Einnahme von<br />

L-Thyroxin kann zu<br />

Wechselwirkungen<br />

mit anderen Arzneimitteln<br />

führen.<br />

2.2 Therapie der Hyperthyreose 11<br />

Die Therapie der Hyperthyreose ist abhängig von der Ursache der Erkrankung und wird<br />

in medikamentöse, operative und Radiojodtherapie unterschieden.<br />

2.2.1 Medikamentöse Therapie<br />

Bei einer Überfunktion der Schilddrüse werden häufig sogenannte Thyreostatika (z. B. Carbimazol®)<br />

eingesetzt, die die Bildung der Schildrüsenhormone hemmen. Die Behandlung<br />

wird solange fortgesetzt, bis eine normale Stoffwechsellage der Schilddrüse gegeben<br />

ist (Euthyreose).<br />

14

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

2.2.2 Operative Therapie<br />

Je nach Ursache der Hyperthyreose kann es notwendig sein, die Schilddrüse ganz oder<br />

teilweise zu entfernen. Eine komplette Resektion der Schilddrüse wird <strong>bei</strong>spielsweise<br />

<strong>bei</strong> einem Karzinom durchgeführt. Hier wird im Anschluss an die Operation eine<br />

Hormonsubstitution notwendig, um das Auftreten einer Hypothyreose zu verhindern.<br />

2.2.3 Radiojodtherapie<br />

Bei der Radiojodtherapie wird ein radioaktives Jod-Isotop, 131 Jod, oral eingenommen.<br />

Dieses wird im Intestinaltrakt resorbiert und gelangt so ins Blut, von wo es durch<br />

den Natriumjodidsymporter in die Schilddrüse transportiert und dort gespeichert wird.<br />

Beim Zerfall des radioaktiven Jods entstehen Betastrahlen, die zu Schäden an der<br />

DNA führen und darüber den programmierten Zelltod (Apoptose) induzieren. Da Jod<br />

fast ausschließlich in der Schilddrüse gespeichert wird, kann eine hohe Strahlendosis<br />

im Zielgewebe erreicht werden, ohne dass andere Gewebe übermäßig belastet werden.<br />

Die Radiojodtherapie gilt daher als nebenwirkungsarm.<br />

Eine Hyperthyreose<br />

kann medikamentös,<br />

operativ oder mittels<br />

Radiojodtherapie<br />

behandelt werden.<br />

2.3 Jodprophylaxe<br />

Auch <strong>bei</strong> Schilddrüsenerkrankungen gilt das Motto: Vorbeugen ist besser als heilen. Da<br />

Jodmangel die häufigste Ursache für die Entstehung einer Struma ist, hat die Jodprophylaxe<br />

<strong>bei</strong> dieser Krankheitsentstehung<br />

Nahrungsjod<br />

einen hohen Stellenwert. Daher wird,<br />

Dünndarm Blutkreislauf<br />

bevor die Möglichkeiten der therapeutischen<br />

Behandlung einer Struma erläutert<br />

werden, zunächst auf die Prävention<br />

durch eine optimale Jodversorgung<br />

eingegangen.<br />

T 3<br />

T 4<br />

Jodid<br />

(J - )<br />

Schilddrüse Jodid<br />

(J - Niere<br />

)<br />

• Jodid<br />

Leber<br />

T 3 • Jodid<br />

• SD-Hormon-<br />

T 4 Stoffwechselprodukte<br />

Periphere<br />

Körperzellen<br />

Stuhl<br />

Urin<br />

Abb. 9: Schematische Darstellung des Jodstoffwechsels<br />

im menschlichen Körper<br />

2.3.1 Empfehlungen für die Jodzufuhr<br />

Jod wird über die Nahrung aufgenommen<br />

und gelangt so in den Verdauungstrakt.<br />

Im Dünndarm wird es<br />

als anorganisches Jodid nahezu vollständig<br />

resorbiert. Der Jodbestand<br />

eines Erwachsenen beträgt schätzungsweise<br />

10–20 mg, wovon etwa<br />

70–80 % in der Schilddrüse lokalisiert<br />

sind. 12<br />

15

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Jod – empfohlene Zufuhr<br />

Alter<br />

Jod<br />

Deutschland<br />

Österreich<br />

Säuglinge<br />

0 bis unter 4 Monate 2<br />

4 bis unter 12 Monate<br />

Kinder<br />

1 bis unter 4 Jahre<br />

4 bis unter 7 Jahre<br />

7 bis unter 10 Jahre<br />

10 bis unter 13 Jahre<br />

13 bis unter 15 Jahre<br />

µg/Tag µg/MJ 1<br />

(Nährstoffdichte)<br />

40<br />

80<br />

100<br />

120<br />

140<br />

180<br />

200<br />

m<br />

20<br />

27<br />

21<br />

19<br />

18<br />

19<br />

18<br />

w<br />

21<br />

28<br />

23<br />

21<br />

20<br />

21<br />

21<br />

Jod<br />

WHO<br />

Schweiz<br />

µg/Tag µg/MJ 1<br />

(Nährstoffdichte)<br />

50<br />

50<br />

90<br />

90<br />

120<br />

120<br />

150<br />

m<br />

25<br />

17<br />

19<br />

14<br />

15<br />

13<br />

13<br />

w<br />

26<br />

17<br />

20<br />

16<br />

17<br />

14<br />

16<br />

Der Jodbedarf ändert sich im<br />

Laufe des Lebens und ist u. a.<br />

abhängig vom Alter, daher sind<br />

die Empfehlungen der Deutschen<br />

Gesellschaft für Ernährung<br />

(DGE) für die tägliche Jodzufuhr<br />

an das Alter angepasst.<br />

Für einen Erwachsenen beträgt<br />

der Jodbedarf etwa 200 µg pro<br />

Tag. 13<br />

Die Jodausscheidung wird als<br />

Maß für die Bestimmung der<br />

Jodversorgung eines Menschen<br />

genutzt, da diese eng mit der<br />

Aufnahme von Jod korreliert.<br />

Die empfohlene Jodzufuhr<br />

beträgt für<br />

einen Erwachsenen<br />

200 µg pro Tag.<br />

Jugendliche und Erwachsene<br />

15 bis unter 19 Jahre<br />

19 bis unter 25 Jahre<br />

25 bis unter 51 Jahre<br />

51 bis unter 65 Jahre<br />

65 Jahre und älter<br />

200<br />

200<br />

200<br />

180<br />

180<br />

19<br />

19<br />

20<br />

20<br />

22<br />

24<br />

25<br />

26<br />

24<br />

26<br />

150<br />

150<br />

150<br />

150<br />

150<br />

14<br />

14<br />

15<br />

16<br />

18<br />

18<br />

19<br />

19<br />

20<br />

22<br />

Schwangere<br />

230<br />

–<br />

25<br />

200<br />

–<br />

22<br />

Stillende<br />

260<br />

–<br />

24<br />

200<br />

–<br />

19<br />

Tab. 3: Empfohlene Zufuhr von Jod pro Tag. 13<br />

WHO-Kriterien zur Beurteilung des Jodstatus anhand von Urinjoduntersuchungen 14<br />

Überdurchschnittlich gute Jodversorgung: 200–300 µg/l<br />

Optimale Jodversorgung:<br />

100–200 µg/l<br />

Leichter/Milder Jodmangel (Grad I): 50–99 µg/l<br />

Mäßiger Jodmangel (Grad II):<br />

20–49 µg/l<br />

Schwerer Jodmangel (Grad III):<br />

< 20 µg/l<br />

Aber auch Umweltbelastungen und der Konsum verschiedener Lebensmittel haben<br />

Einfluss auf den Jodbedarf des Menschen. So enthalten einige Kohlsorten Senfölglykoside,<br />

aus denen Thiocyanate, die die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse hemmen,<br />

enzymatisch freigesetzt werden. Allerdings kann es dadurch bedingt erst <strong>bei</strong> übermäßigem<br />

Verzehr zur Entstehung einer Struma kommen. Die Hauptquellen für die Jodzufuhr<br />

sind mittlerweile, bedingt durch die breite Verwendung von jodiertem Tierfutter, Milchund<br />

Milchprodukte (37 %), Fleisch- und Fleischwaren (21 %), sowie Brot und Getreideprodukte<br />

(19 %). 15 Natürlich jodreich sind hauptsächlich Meerestiere und Seefisch,<br />

wohingegen sich Süßwasserfische nicht durch hohe Jodgehalte auszeichnen. 16<br />

Ein Jodmangel kann<br />

anhand von Jodausscheidungen<br />

im Urin<br />

festgestellt werden.<br />

16

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

2.3.2 Jodversorgung in Deutschland<br />

Die Zufuhr von Jod geschieht in der Regel über jodhaltige Lebensmittel. Deutschland<br />

gehört allerdings aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den Jodmangelgebieten,<br />

denn Wasser und Böden enthalten durch Auswaschungen in der Eiszeit nur<br />

geringe Mengen an Jod. Dies führt dazu, dass Lebensmittel wie Obst und Gemüse<br />

relativ wenig Jod enthalten, so dass auch <strong>bei</strong> frischer und vielseitiger Ernährung der<br />

Jodbedarf über die Nahrung nicht ausreichend gedeckt werden kann.<br />

Bereits 1975 sprachen sich Habermann et al. für eine gesetzliche Jodprophylaxe aus.<br />

Denn sie hatten in einer bundesweiten Studie die Jodausscheidung im Urin von Schulkindern<br />

und Erwachsenen bestimmt und kamen zu dem Ergebnis, dass Schulkinder im<br />

Alter von 13 bis 15 Jahren eine mittlere Jodausscheidung von 25,1 µg pro g Kreatinin<br />

aufwiesen, Erwachsene im Mittel zwischen 25 und 35 µg pro Kreatinin. Nach der Definition<br />

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprach dies einem Jodmangel Grad<br />

II. Zusätzlich ergaben ihre Berechnungen, dass in der Bundesrepublik die alimentäre<br />

Jodaufnahme zwischen 30 und 70 µg pro Tag lag und somit weit unter den von der<br />

WHO empfohlenen 150 bis 200 µg pro Tag. Damals wurde in der Bundesrepublik<br />

Deutschland auch ein signifikantes Nord-Süd-Gefälle festgestellt, d. h. dass Menschen<br />

im Süden Deutschlands häufiger sowohl einen Jodmangel als auch eine Struma aufwiesen.<br />

17<br />

Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo bis heute die Jodprophylaxe auf freiwilliger Basis<br />

erfolgt, wurde in der ehemaligen DDR im Jahr 1983 eine generelle Jodprophylaxe eingeführt.<br />

Diese umfasste die Verwendung von Jodsalz sowie seit 1986 auch die Fütterung<br />

von jodhaltigen Mineralstoffmischungen an Nutztiere. Daraufhin hat sich zwar die<br />

Jodversorgung deutlich gebessert, allerdings konnte der Jodmangel auch durch diese<br />

Maßnahme nicht vollständig beseitigt werden. Nach der Wiedervereinigung ging dieser<br />

Effekt verloren. 18<br />

Generell hat sich die Jodversorgung in Deutschland in den letzten Jahren deutlich<br />

verbessert. Dies liegt zum einen darin begründet, dass Jodsalz in privaten Haushalten<br />

eine breite Verwendung findet, und zum anderen darin, dass jodiertes Speisesalz seit<br />

1989 in der Lebensmittelproduktion und -verar<strong>bei</strong>tung sowie in der Gemeinschaftsverpflegung<br />

und Gastronomie verwendet werden darf. Dies wiederum bewirkt auch eine<br />

Erhöhung des Jodgehaltes in ursprünglich jodarmen Lebensmitteln, wie z. B. Fleisch<br />

und Milchprodukte.<br />

Zusätzlich zur breiten Verwendung von jodiertem Speisesalz hat auch die intensive Aufklärung<br />

zum Thema Jodmangel und deren Zusammenhang zu Schilddrüsenerkrankungen<br />

zu einer deutlichen Verbesserung der Jodversorgung in den letzten Jahren geführt.<br />

Dennoch hat sich der Jodmangel noch nicht vollständig ausgeglichen und durch das<br />

Freiwilligkeitsprinzip der Jodprophylaxe sind kontinuierliche Maßnahmen und ständige<br />

Verbraucheraufklärung auch weiterhin notwendig. 19<br />

Aufgrund der breiten<br />

Verwendung von<br />

Jodsalz und der intensiven<br />

Aufklärung hat<br />

sich die Jodversorgung<br />

in Deutschland<br />

verbessert.<br />

17

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

2.3.3 Verwendung von Jodsalz<br />

In Privathaushalten wird zu 80 % jodiertes Speisesalz verwendet, in Metzgereien und<br />

Bäckereien etwa 70–75 %, in der Nahrungsmittelindustrie etwa 40 %. In Großgebinden,<br />

die <strong>bei</strong>spielsweise von Krankenhäusern oder Seniorenheimen eingekauft werden,<br />

ist der Einsatz von Jodsalz rückläufig: 2004 betrug der Anteil von Jodsalz noch 35 %,<br />

2007 lediglich 29,1 %. 16<br />

Die breite Akzeptanz von Jodsalz hat zwar zu einer Verbesserung der Jodversorgung<br />

<strong>bei</strong>getragen, reicht allerdings alleine nicht aus, um den Jodbedarf zu decken.<br />

Auch <strong>bei</strong> Erkrankungen der Schilddrüse wie <strong>bei</strong>spielsweise autonomen Adenomen,<br />

Morbus Basedow oder Autoimmunthyreoditis gilt die Verwendung von Jodsalz als sicher,<br />

so dass Jodsalz auch in diesen Fällen nicht gemieden werden muss. Eine Hoch- oder<br />

Überdosierung kann durch Verwendung von Jodsalz nicht erreicht werden.<br />

Immer wieder wird auch die Vermutung aufgestellt, dass der Verzehr von Jod allergische<br />

Reaktionen auslösen könnte. Dies ist allerdings aufgrund der geringen Molekülgröße<br />

von Jod nicht möglich. Lediglich im Rahmen einer Radiojodtherapie können allergische<br />

Reaktionen z. B. in Form eines Hautausschlages auftreten. 15<br />

Die Einnahme von<br />

Jodsalz ist auch <strong>bei</strong><br />

Hyperthyreose unbedenklich,<br />

eine Hochoder<br />

Überdosierung<br />

kann über Jodsalz<br />

nicht erfolgen.<br />

2.4 Therapie der Struma diffusa/Struma nodosa<br />

Die Therapiemöglichkeiten einer Struma umfassen ebenfalls eine medikamentöse, eine<br />

operative und eine Radiojodbehandlung.<br />

2.4.1 Medikamentöse Therapie<br />

Die medikamentöse Behandlung der vergrößerten Schilddrüse (mit oder ohne (nicht<br />

autonome) Knoten) besteht, genau wie <strong>bei</strong> einer Hypothyreose, in der Substitution<br />

der Schilddrüsenhormone. Dass zur Behandlung einer Struma eine Kombination aus<br />

Thyroxin und Jod am effektivsten ist, war bereits Mitte der 1990er Jahre bekannt.<br />

Aufgrund der verbesserten Jodversorgung kam allerdings die Frage auf, ob eine<br />

zusätzliche Jodzufuhr <strong>bei</strong> der Behandlung von Knoten oder einer Struma noch notwendig,<br />

wenn nicht sogar kontraindiziert ist. Denn die Beziehung zwischen Jodaufnahme<br />

und dem Risiko von Schilddrüsenerkrankungen weist einen U-förmigen Verlauf auf,<br />

d. h. dass sowohl eine zu niedrige (< 50 µg/Tag) als auch eine zu hohe Jod-Aufnahme<br />

(> 500 µg/Tag) ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenerkrankungen mit sich bringt. 19<br />

Daher wurde die Notwendigkeit einer Jodsubstitution zusätzlich zur Gabe von Schilddrüsenhormonen<br />

in Frage gestellt.<br />

Um dies zu evaluieren wurde die weltweit größte Untersuchung zur Behandlung von<br />

Knoten mit oder ohne Struma durchgeführt: Die LISA-Studie (Levothyroxin und Iodid in<br />

der Strumatherapie als Mono- oder Kombinationstherapie) untersuchte die Effektivität<br />

der Knoten-/Struma-Behandlung mit T 4<br />

, Jod und einer Kombination aus T 4<br />

und Jod<br />

gegenüber Placebo. 20<br />

Die Beziehung<br />

zwischen Jodaufnahme<br />

und dem<br />

Risiko für Schilddrüsenerkrankungen<br />

weist einen U-förmigen<br />

Verlauf auf.<br />

18

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Die Ausgangsdosis von Levothyroxin (T 4<br />

) betrug in dieser Studie 75 µg/Tag (Korrektur<br />

der Dosierung nach oben oder unten, bis die TSH-Serumspiegel in einem Zielbereich<br />

von 0,2–0,8 mU/l lagen). Die verwendete Jodkonzentration betrug sowohl <strong>bei</strong> der Monotherapie<br />

als auch <strong>bei</strong> der Kombinationstherapie 150 µg/Tag. Bestimmt wurden das<br />

Gesamtvolumen aller Knoten sowie das Schilddrüsenvolumen. Nach einem Jahr hatten<br />

sich <strong>bei</strong>de gemessenen Parameter unter der Fixkombination aus Levothyroxin und Jod,<br />

im Gegensatz zu Placebo und den jeweiligen Monotherapien, signifikant verbessert. 20<br />

Die LISA-Studie lieferte somit Belege, dass auch trotz der verbesserten Jodversorgung<br />

in Deutschland <strong>bei</strong> der Behandlung von Knoten oder Struma die zusätzliche Gabe von<br />

Jod zu den Schilddrüsenhormonen sinnvoll ist. Bei Bedenken gegenüber der Fixkombinatin<br />

von L-Thyroxin und Jod mit einem Jodgehalt von 150 µg (z. B. Thyronajod®Henning)<br />

kann als Alternative auch eine Fixkombinatin mit einem geringeren Jodgehalt (75 µg)<br />

eingesetzt werden (z. B. L-Thyroxin Henning® plus).<br />

2.4.2 Operative Entfernung<br />

Wenn die Struma eine Größe erreicht hat, <strong>bei</strong> der sie die Funktion der benachbarten<br />

Luft- oder Speiseröhre beeinträchtigt, ist eine teilweise oder komplette operative Entfernung<br />

der Schilddrüse in Erwägung zu ziehen. Indiziert ist eine operative Entfernung der<br />

Schilddrüse ebenfalls <strong>bei</strong> Vorliegen eines Karzinoms. Bei Resektion der Schilddrüse<br />

wird in den meisten Fällen eine lebenslange Substitution von L-Thyroxin und Jod notwendig.<br />

2.4.3 Radiojodtherapie<br />

Zur Behandlung einer Struma kann ebenfalls die Radiojodtherapie verwendet werden.<br />

Beschrieben ist diese in Kapitel 2.3.2.<br />

Die Fixkombination<br />

aus L-Thyroxin und<br />

Jod war der jeweiligen<br />

Monotherapie in der<br />

Strumabehandlung<br />

signifikant überlegen.<br />

2.5 Gefährdete Patientengruppen<br />

2.5.1 Schwangere Frauen<br />

Schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen der Schilddrüse,<br />

wie Hypothyreose und Struma. Denn Hormon- und Stoffwechselveränderungen in der<br />

Schwangerschaft beeinflussen diese in ihrer Funktion. 5 In der Schwangerschaft wird<br />

der Grundumsatz gesteigert sowie der Verteilungsraumes von Jod vergrößert.<br />

Außerdem wird während der Schwangerschaft durch eine erhöhte Estrogenkonzentration<br />

die Produktion des thyroxinbindenden Globulins (TBG) angeregt, wodurch die<br />

Bindungskapazität für Schilddrüsenhormone im Serum erhöht ist, d. h. dass weniger<br />

freies T 3<br />

und T 4<br />

im Blut zirkuliert. Die verringerten Hormonspiegel verursachen eine<br />

vermehrte Ausschüttung von TSH, welches die Synthese von Schilddrüsenhormonen<br />

ankurbelt, um deren Konzentration im Blut konstant zu halten. Dadurch bedingt kann<br />

sich die Syntheseleistung der Schilddrüse um 30–100 % steigern und so das Risiko<br />

der Entstehung einer Struma erhöhen. 21<br />

Die erhöhte<br />

Estrogenkonzentration<br />

in der Schwangerschaft<br />

fördert die<br />

Bildung von TBG.<br />

19

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Während der Schwangerschaft wird in der Plazenta humanes Choriongonadotropin<br />

(HCG) gebildet, ein Schwangerschaftshormon, das auf die Schilddrüse stimulierend<br />

wirkt. Zusätzlich verhindert HCG den Anstieg von TSH, so dass die Bestimmung dieses<br />

Parameters im Serum als Zeichen für einen Jod- und Schilddrüsenhormonmangel in<br />

der Schwangerschaft nicht aussagekräftig ist. 5,16<br />

Bei schwangeren Frauen ist zusätzlich die Nierenfunktion gesteigert, was zu einem<br />

erhöhten Jodverlust über den Urin führt und somit auch die Jodkonzentration im Serum<br />

sowie die Bildung der Schilddrüsenhormone verringert. 5<br />

Da aber der Bedarf an Schilddrüsenhormonen in der Schwangerschaft um ca. 50 %<br />

erhöht ist, sollte unbedingt auf eine ausreichende Jodzufuhr geachtet werden. Denn<br />

Jodmangel in der Schwangerschaft kann zur Bildung einer Schwangerschaftsstruma<br />

führen, wo<strong>bei</strong> ein schwerer Jodmangel auch die Entwicklung einer Struma <strong>bei</strong>m Ungeborenen<br />

fördern kann. 5 Und nicht nur das, eine Unterfunktion der Schilddrüse erhöht<br />

sogar das Risiko einer Früh- oder Fehlgeburt.<br />

Ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel ist der Fetus in der Lage, selbst Schilddrüsenhormone<br />

zu bilden, und benötigt dafür täglich etwa 50 µg Jod. Die Synthese der Schilddrüsenhormone<br />

des Ungeborenen ist aber stark abhängig von der Jodversorgung der<br />

Mutter. Für Schwangere und Stillende empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung<br />

eine tägliche Jodzufuhr von 230 µg, um eine ausreichende Versorgung von Mutter<br />

und Kind zu gewährleisten. Diese Mengen sind allerdings über die Nahrung nur schwer<br />

zu erreichen, lediglich über eine zusätzliche Zufuhr von Jodtabletten kann eine optimale<br />

Jodversorgung gesichert werden. Da aber eine Verordnung von Jodtabletten als Prophylaxe<br />

in der Schwangerschaft nicht mehr möglich ist, müssen die Betroffenen diese<br />

Kosten nun selbst tragen. 5,15,22<br />

2.5.2 Neugeborene/Säuglinge<br />

Zwar ist die Zahl der Neugeborenen-Struma in den letzten Jahren zurückgegangen,<br />

dennoch kommen nach wie vor etwa 10 % der Kinder mit einem latenten Jodmangel<br />

zur Welt. 21<br />

Nach der Geburt wird <strong>bei</strong> nicht gestillten Säuglingen die optimale Jodzufuhr durch Zusätze<br />

in der Säuglingsanfangsnahrung gedeckt.<br />

Gestillte Säuglinge hingegen erhalten nur genügend Jod, wenn auch die Mutter ausreichend<br />

versorgt ist. Denn wenn die Mutter bereits einen Jodmangel hat, gelangt auch<br />

weniger Jod in die Muttermilch. 14 Insbesondere <strong>bei</strong> Neugeborenen und Säuglingen ist<br />

allerdings eine optimale Versorgung mit Jod unerlässlich, da im Falle eines Mangels<br />

Störungen der geistigen und körperlichen Entwicklung auftreten können, die irreversibel<br />

sind. Stillenden Müttern sollte daher geraten werden, über die Einnahme von<br />

Jodtabletten die erhöhte Zufuhr zu gewährleisten.<br />

Das Schwangerschaftshormon<br />

HCG<br />

verhindert den<br />

Anstieg von TSH.<br />

In der Schwangerschaft<br />

ist der Bedarf<br />

an Schilddrüsenhormonen<br />

um etwa<br />

50 % erhöht.<br />

Jodmangel in der<br />

Schwangerschaft<br />

kann Folgen für Mutter<br />

und das ungeborene<br />

Kind haben.<br />

Die ausreichende<br />

Jodversorgung der<br />

Mutter ist für gestillte<br />

Säuglinge besonders<br />

wichtig.<br />

20

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

2.5.3 Frauen, die orale Kontrazeptiva einnehmen<br />

oder während einer Hormonersatztherapie<br />

Die Einnahme oraler Kontrazeptiva („Pille“) oder der Ersatzhormone in der postmenopausalen<br />

Phase führt zu einem Anstieg der Estrogenkonzentration im Blut, der einen<br />

Anstieg der TBG-Konzentration im Blut verursacht. Dadurch nimmt die Konzentration<br />

der Schilddrüsenhormone im Blut zunächst ab, durch vermehrte Ausschüttung von<br />

TSH wird allerdings eine vermehrte Synthese angeregt und die Schilddrüsenhormonspiegel<br />

können wieder ansteigen. Bei einer Substitutionstherapie mit L-Thyroxin kann<br />

der Bedarf erhöht sein.<br />

2.5.4 Raucher<br />

Auch Raucher haben ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen der Schilddrüse. Dies liegt<br />

darin begründet, dass Zigarettenrauch Thiocyanat enthält, welches den Jodidtransport<br />

in die Schilddrüse hemmt. Dadurch bedingt haben Raucher einen indirekt erhöhten<br />

Jodbedarf und sind anfälliger für die Entstehung von Strumen. 21<br />

2.5.5 Veganer<br />

Veganer haben zwar keinen erhöhten Jodbedarf, können aber aufgrund der eingeschränkten<br />

Speisenauswahl die erforderliche Menge an Jod nur schwer über die Nahrung<br />

erreichen. Denn jodhaltige Speisen, wie z. B. Seefisch oder Milchprodukte, stehen<br />

<strong>bei</strong> Veganern nicht auf dem Speiseplan.<br />

2.5.6 Patienten mit Autoimmunerkrankungen<br />

Untersuchungen haben gezeigt, dass Autoimmunerkrankungen, zu denen <strong>bei</strong>spielsweise<br />

ein Diabetes mellitus Typ 1 sowie einige rheumatische Erkrankungen zählen, häufig<br />

zusammen auftreten. So entwickelt etwa jeder fünfte Typ-1-Diabetiker im Zeitraum von<br />

zwei bis zwölf Jahren zusätzlich eine autoimmunbedingte Schilddrüsenerkrankung<br />

(Hashimoto-Thyreoditis oder Morbus Basedow). 23<br />

Ähnliches gilt <strong>bei</strong> Autoimmunerkrankungen des rheumatischen Formkreises. Hier wurde<br />

außerdem gezeigt, dass das gleichzeitige Auftreten einer Hypothyreose und einer rheumatoiden<br />

Arthritis die Schmerzsymptomatik verschlechtern können. Eine Behandlung<br />

der Hypothyreose durch Substitution mit Schildrüsenhormonen kann auch die Beschwerden<br />

einer rheumatischen Erkrankung bessern. 24<br />

Eine Autoimmunerkrankung<br />

kann das<br />

Risiko für die Entstehung<br />

einer weiteren<br />

Autoimmunerkrankung<br />

begünstigen.<br />

21

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Modul 3: Arzneimittelabgabe in der Apotheke<br />

Wenn ein Patient mit einer Verordnung über Schilddrüsenhormone in die Apotheke<br />

kommt, muss zunächst überprüft werden, ob für das verordnete Präparat ein Rabattvertrag<br />

vorliegt oder ob eine Substitution angezeigt ist.<br />

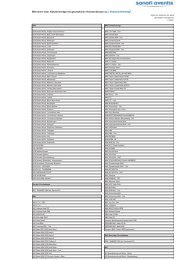

3.1 Abgabe <strong>bei</strong> Rabattverträgen<br />

Rabattierte Präparate haben <strong>bei</strong> der Abgabe grundsätzlich Vorrang.<br />

Am konkreten Beispiel der Schilddrüsenhormone bedeutet dies, dass z. B. <strong>bei</strong> einer<br />

Verordnung des Alt-Originals L-Thyroxin Henning®, wenn für die betreffende Krankenkasse<br />

(L-Thyroxin Henning® ist derzeit (Stand August 2012) für über 14 Mio. Versicherte<br />

rabattiert) ein Rabattvertrag besteht, dieses auch abgegeben werden muss und nicht<br />

gegen ein wirkstoffgleiches, nicht rabattiertes Präparat ausgetauscht werden darf.<br />

Besteht mit dem verordneten Alt-Original kein Rabattvertrag, hingegen aber mit einem<br />

wirkstoffgleichen Arzneimittel, so wird eine Substitution angezeigt. Bei kritischen Arzneimittelgruppen<br />

wie den Schilddrüsenhormonen sollte aber nach Möglichkeit nicht ausgetauscht<br />

werden, da hier ein Präparatewechsel zu Therapieproblemen führen kann.<br />

Durch Anmelden „Pharmazeutischer Bedenken“ kann zum Beispiel der Austausch des<br />

verordneten Präparates durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel verhindert werden.<br />

Austausch <strong>bei</strong><br />

L-Thyroxin ist kritisch.<br />

Abb. 10: Beispielhafte Anzeige der Rabattverträge von L-Thyroxin 50 in der Lauer-Taxe online<br />

(ausgewählte Krankenkasse: Techniker Krankenkasse IK 0177504)<br />

Bestehen Rabattverträge sowohl für das Alt-Original als auch für ein Generikum, so darf<br />

der Apotheker gemäß Rahmenvertrag frei wählen, welches Präparat er abgibt. Hier ist<br />

es dann einfach, aus Gründen der Therapiesicherheit auf den Austausch zu verzichten.<br />

Auszug aus dem Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz<br />

2 SGB V:<br />

Ȥ 4 Absatz 2, Satz 5:<br />

„Treffen die Voraussetzungen nach Satz 1 <strong>bei</strong> einer Krankenkasse für mehrere<br />

rabattbegünstigte Arzneimittel zu, kann die Apotheke unter diesen frei wählen.“<br />

22

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Preisunterschiede, die die VK-Preise der Tax-Ansicht darstellen, brauchen da<strong>bei</strong> nicht<br />

berücksichtigt zu werden, da der Apotheker keine Informationen darüber erhält, welchen<br />

Preis die Krankenkasse für die Rabattartikel ausgehandelt hat. Hier empfiehlt<br />

es sich, den Patienten zu befragen, welches Präparat er zuvor erhalten hat, um einen<br />

Präparatewechsel zu verhindern.<br />

3.2 Packungsgrößen und Darreichungsformen von L-Thyroxin<br />

Wenn ein Austausch des verordneten Präparates angezeigt ist, muss überprüft werden,<br />

ob <strong>bei</strong>de Arzneimittel in den gleichen Normbereich fallen und ob die Darreichungsform<br />

übereinstimmt oder als austauschbar gilt. L-Thyroxin gehört zur Arzneimittelgruppe der<br />

Schilddrüsentherapeutika und wird laut Packungsgrößenverordnung wie folgt eingeordnet:<br />

Abb. 11: Einteilung der Packungsgrößen von<br />

L-Thyroxin, dargestellt im AMNOG-Packungsgrößen-Check<br />

des DeutschenApothekenPortals<br />

(Stand August 2012)<br />

Bei einem Blick in die Lauer-Taxe online fällt<br />

auf, dass derzeit zu keinem L-Thyroxin-Präparat<br />

eine N1-Packung im Handel ist. Dies<br />

könnte darin begründet sein, dass <strong>bei</strong> der<br />

Behandlung von Hypothyreose oder Struma<br />

in den meisten Fällen eine lebenslange<br />

Therapie erforderlich ist, die Einnahme der<br />

Präparate also nicht auf einen Zeitraum begrenzt<br />

ist und daher eine geringe Tablettenanzahl<br />

nicht notwendig ist.<br />

Die N2 enthält 50 Tabletten, was mit dem<br />

neuen N2-Bereich von 45–55 Stück übereinstimmt.<br />

Die N3 ist mit 100 Stück im Handel,<br />

welche ebenfalls nach neuer Packungsgrößen-<br />

verordnung in den N3-Bereich mit 95–100 Stück fällt. Als N3 ist auch noch eine<br />

Kalenderpackung mit 98 Stück auf dem Markt, welche auch im aktuellen N3-Bereich<br />

liegt. Diese ist als TKA ausgezeichnet, während die Packung mit 100 Stück als<br />

TAB gekennzeichnet ist. Laut Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA) gelten TAB und<br />

TKA <strong>bei</strong> Schilddrüsentherapeutika als nicht austauschbar.<br />

Bestehen zu<br />

mehreren Präparaten<br />

Rabattverträge, so<br />

darf der Apotheker<br />

zwischen diesen frei<br />

wählen.<br />

TKA und TAB gelten<br />

<strong>bei</strong> Schilddrüsentherapeutika<br />

laut<br />

G-BA als nicht<br />

austauschbar.<br />

Abb. 12: Beispielhafte Anzeige der N3 von L-Thyroxin 50 als TAB und TKA in Awinta Prokas<br />

23

ZertifiZierte fortbildung<br />

<strong>Hormontherapie</strong> <strong>bei</strong><br />

Schilddrüsenerkrankungen<br />

Für die Abgabe in der Apotheke bedeutet dies, dass Tabletten in einer Kalenderpackung<br />

zwar ebenso als N3 eingeordnet werden wie die „normalen“ Tabletten, ein Austausch<br />

aber dennoch nicht möglich ist, da es sich nicht um eine austauschbare Darreichungsform<br />

handelt. Ist also eine Kalenderpackung verordnet, so müssen auch Tabletten in<br />

einer Kalenderpackung beliefert werden. Bei Verordnung der normalen Tabletten dürfen<br />

nur normale Tabletten abgegeben werden.<br />

3.3 Schilddrüsenhormone als kritische Arzneimittelgruppe<br />

Der Austausch eines verordneten Arzneimittels gegen ein wirkstoffgleiches Generikum<br />

kann nicht nur zu Verunsicherung <strong>bei</strong>m Patienten führen, da dieser dann möglicherweise<br />

nicht sein gewohntes Medikament bekommt. Vielmehr sollten pharmakologische<br />

Aspekte berücksichtigt werden, wenn über eine Substitution nachgedacht wird, denn<br />

verschiedene Levothyroxin-Präparate weisen zum Teil große Unterschiede in der relativen<br />

Bioverfügbarkeit auf (Abweichungen um 20 % nach unten und 25 % nach oben<br />

sind erlaubt, siehe Modul 2, Punkt 2.1). Die therapeutische Breite der Schilddrüsenhormone<br />

ist gering, d. h. der wirksame Konzentrationsbereich ist eng, weshalb die<br />

Patienten individuell eingestellt werden müssen, um das Therapieziel – eine gleichmäßige<br />

Einstellung des Schilddrüsenhormonkreislaufes – zuverlässig zu erreichen. Die Substitution<br />

von Schilddrüsenhormonen sollte daher immer kritisch betrachtet und im Zweifelsfall<br />

durch Anmelden „Pharmazeutischer Bedenken“ verhindert werden.<br />

3.3.1 Die Probleme <strong>bei</strong>m Austausch von Schilddrüsenhormonen<br />

Aufgrund der unterschiedlichen Bioverfügbarkeit der verschiedenen L-Thyroxin-Präparate<br />

muss der Austausch als kritisch angesehen werden. Falls eine Substitution des<br />

verordneten Arzneimittels nicht verhindert werden kann, wird empfohlen, die TSH-Konzentration<br />

im Blut zu überprüfen und zu Beginn der Umstellung regelmäßige Kontrollen<br />

durchzuführen, um die optimale Dosis der Schilddrüsenhormone zu gewährleisten.<br />

Denn schon <strong>bei</strong> geringfügigen Schwankungen der Hormonspiegel, sowohl nach oben<br />

als auch nach unten, können für den Patienten erhebliche Nebenwirkungen auftreten.<br />

Bei einem zu hohen TSH-Spiegel (Hypothyreose) kann es u. a. zu Gewichtszunahme,<br />