Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.

Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.

Heft 2 - Sauerländer Heimatbund e.V.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />

Gefordert durch<br />

Der Ministerprasident<br />

des Landes Nordrhein-Westfalen<br />

'i.<br />

-Vi<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>

Nr. 2 Juni 1984<br />

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

L 2767 F<br />

jfw^<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

FiJnf gute Grunde,warum Sie<br />

bei uns Mitglied<br />

werden sollten.<br />

Erstens die Dividende. Sie ist in der Regel hoher als eine normale<br />

Verzinsung. Dann die Mitsprache, die Sie in verschiedenen<br />

Gremien zu Wort l

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Einheimischer Naturschiefer<br />

an offentlichen<br />

Gebauden<br />

In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung<br />

setzte sich der CDU-Landtagsabgeordnete<br />

Knipschild (Hochsauerlandkreis)<br />

dafur ein, daS mehr<br />

einheimischer Naturschiefer bei denkmalwurdigen<br />

Sffentlichen Bauten verwendet<br />

wird. Er wies auf die sch wierige<br />

wirtschaftliche Lage der jahrhundertealten<br />

sauerlandischen Schieferindustrie<br />

hin. Er machte darauf aufmerksam,<br />

da3 bei Ausschreibungen 6ffentlicherBautragerdieVenwendungwestfaiischen<br />

Naturschiefers hSufig ausdriJcklich<br />

ausgeschlossen wird, und<br />

daB inzwischen die Verwendung von<br />

Naturschiefer zu 84% aus Importen<br />

und nur noch zu 16% aus heimischer<br />

Ware gedeckt wird.<br />

Die Landesregierung antwortete, da3<br />

sie im Rahmen des Technologie-Programms<br />

Bergbau u.a. auch die technische<br />

Entwicklung im heimischen<br />

Schieferbergbau finanziell unterstutzt<br />

habe, und daB zur Zeit ein weiteres<br />

Projekt zur Schieferverarbeitung laufe.<br />

AuBerdemweist die Antwort darauf hin,<br />

daB die Baudienststellen der Staatshochbau-<br />

und der Finanzbauverwaltung<br />

bereits 1971 angewiesen worden<br />

seien, in geeigneten Fallen Natunwerkstein<br />

alternativ mit auszuschreiben,<br />

daB jedoch die Landesregierung kein<br />

Weisungsrecht an die Denkmalpflegeamter<br />

der Landschaftsverbande habe,<br />

in bestimmtem Sinne beratend und<br />

gutachterlich tatig zu werden. Es sei<br />

aber bekannt, daB die Denkmalpflegeamter<br />

stSndig grOBten Wert darauf<br />

legen, daB bei der Instandhaltung,<br />

Instandsetzung und Modernisierung<br />

von geschijtzten DenkmSlern ausschlieBlich<br />

Originalbaustoffe venwendet<br />

wLJrden. Wenn also ursprunglich<br />

ein Denkmal mit sauerlandischem<br />

Schiefer gedeckt war, wiirde auch darauf<br />

hingewirkt, daB bei alien Erneuerungsarbeiten<br />

wieder dasselbe Material<br />

venwendet werde. Im ubrigen sei es<br />

AufgabederEigentumer, ihreDenkmaler<br />

instand zu halten und instand zu<br />

setzen, soweit ihnen das nach dem<br />

Denkmalschutzgesetz zumutbar sei,<br />

und die dafijr notwendigen Bauarbeiten<br />

zu vergeben. Red.<br />

Zeitschrift<br />

des<br />

Sauerlander<br />

<strong>Heimatbund</strong>es<br />

SAUERIAND<br />

FriiherTrutznachtigall, Heimwachtund Sauerlandruf<br />

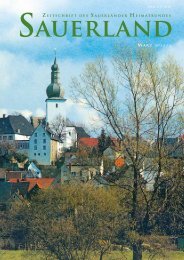

Titelseite: Kath. Pfarrkirche<br />

St. Peter und Paul, Wormbach<br />

Foto: Friedhelm Ackermann<br />

Aus dem Inhalt: Seite:<br />

Die romanische Apsismalerei<br />

in Berghausen<br />

als Kunstwerk 40<br />

Berghausen<br />

-ein Nach wort 44<br />

Pater Kilian Kirchhoff 46<br />

AnfSnge des Bergbaus<br />

in Ramsbeck 47<br />

Die Drtiggelter Kapelle 50<br />

Dorfpastor, Kunstler und<br />

Volkserzieher<br />

52<br />

Augustin Wibbelt an<br />

Christine Koch 54<br />

BiJcher, Schrifttum 55<br />

Gymnasium Laurentianum 63<br />

Personallen 68<br />

Mitarbeiter: Charlotte Kramer,<br />

Schmallenberg; Dr. Heribert<br />

GruB, Lennestadt; Knut Fr.<br />

Platz, OIpe; Dipl.-lng. Walter<br />

Miederer, Ramsbeck; Hedwig<br />

Jungbluth-Bergenthal,<br />

Schmallenberg; Wilhelm Siepmann,<br />

Wickede; Friedrich Wilhelm<br />

Cordt, OIpe; Theo Hundt,<br />

OIpe; Johannes BOdger, Marsberg;<br />

Dr. Paul Becker, Warendorf;<br />

Norbert VoB, Dusseldorf;<br />

LWL Mtinster; Franz Selter,<br />

Sundern; Klemens PrOpper,<br />

Arnsberg; Alfred Vorderwulbecke.<br />

Bad Oeynhausen; Ferdy<br />

Fischer, Arnsberg<br />

39<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Die romanische Apsismalerei in<br />

Berghausen als Kunstwerk<br />

von Charlotte Kramer,<br />

Schmallenberg<br />

Die Apsismalerei in der Kirclie St. Cyriakus<br />

zu Schmallenberg-Bergliausen<br />

hat europSischen Rang. Ein besonderes<br />

Gluck ist es, daB sie erst in den<br />

dreiBiger Jaliren unseres Jahrtiunderts<br />

„entdeckt" wurde. So ist den<br />

Wandmalereien eine Restaurierung im<br />

Sinne des Historismus erspart geblieben;<br />

das namlich hatte mit groBer<br />

Wahrscheinlichkeit eine mehr oder<br />

weniger vollstandige Ubermalung im<br />

Gesclimack der Zeit bedeutet.<br />

Auf verschiedene Weise kann man<br />

sich den Bildern in der Apsis zuwenden.<br />

Man kann sie ganz unbefangen<br />

betrachten. Sie kOnnen anregen zu<br />

erhabenen Gedanken, Meditationen,<br />

wie Heribert GruB das in SAUERU\ND<br />

<strong>Heft</strong> 4/1982 gekonnt gemacht hat. Man<br />

kann sich aber auch dem Kunstwerk<br />

nShern mit den Augen und Vorstellungen<br />

derer, die das Werk geschaffen<br />

haben, wie sie es aufgefaBt wissen<br />

woliten: kurz, dieses Werk verstehen<br />

als Kunstwerk unterden Bedingungen<br />

der Zeit, in der es entstanden ist.<br />

Die Ausmalung der Kirchen-Apsiden<br />

bindet sich im Mittelalter streng an<br />

theologische Inhalte und foigt in der<br />

Form streng ijberlieferten Regeln. Wir<br />

in unserer Zeit kOnnen es nicht recht<br />

begreifen, daB im Mittelalter dort die<br />

kunstlerisch besten Leistungen<br />

entstehen, wo der Kunstler am strengsten<br />

die uberlieferten Programme aufnimmt.<br />

Trotzdem bleibt den Malern, die<br />

sich im Unterschied zu den Dekorationsmalern<br />

Figuristen nennen, Freiheit<br />

genug; und die besten nutzen sie<br />

eben. Nach den ortlichen Gegebenheiten<br />

entwickein sie innerhalb des<br />

vorgegebenen Rahmens Eigenes.<br />

Kein Bild ist wie das andere; so<br />

erstaunlich es sein mag, es gibt keine<br />

vOllige Ubereinstimmung. Die Komposition<br />

spielt eine groBe Rolle, und wo<br />

immer einem romanische Malerei<br />

entgegentritt, ein formales Schema<br />

wird uberall eingehalten.<br />

Einteilung der Apsis in Zonen<br />

Der Altarraum, oder wie hier in Berghausen<br />

nur die Apsis, wird in Zonen<br />

eingeteilt. Hier sind es drei Zonen und<br />

dazu die Sockelzone, deren Bilder nur<br />

40<br />

noch in Andeutungen erhalten sind.<br />

Die Mittelzone hat meistens Fenster.<br />

Hier ist es eins in der Mitte. Die Fensterlaibungen<br />

sind immer fester Bestandteil<br />

des Bilderprogramms. Mittelpunkt<br />

aller Zonen und Aussagen ist der in die<br />

Kuppel hineinragende thronende<br />

Christus in der Glorie Gottvaters, den<br />

die Kunstler in der Mandoria, „in einem<br />

Regenbogen, wie ein Smaragd anzusehen",<br />

wie es In der Offenbarung<br />

heiBt, fur die Menschen erfahrbar zu<br />

machen versuchten (Off. 4,1-3).<br />

Das Bildprogramm in<br />

Bergiiausen<br />

Wenn wir alle Zonen zunSchst einmal<br />

mehr unter formalem Aspekt betrachten,<br />

dann hebt sich die oberste Zone<br />

deutlich von den anderen ab; lediglich<br />

das Bild links unten - Fortuna mit dem<br />

Rad - geh6rt formal eher zur obersten<br />

Zone.<br />

Worin liegt der Unterschied? In der<br />

obersten Zone haben wir nurfigurliche<br />

Bilder. Alle haben streng reprSsentativ<br />

- feierlichen Charakter. Bei aller SuBeren<br />

Bewegtheit und inneren Beseeltheit<br />

ist es ein statuarisches Gottes-<br />

Links davon stehen die furbittende<br />

Muttergottes und Johannes der Evangelist,<br />

in gleicherRangordnung auf der<br />

anderen Seite Petrus, der Apostelftirst<br />

mit Schlussel und Kreuzstab, daneben<br />

Cyriacus, der Patron dieser Kirche, im<br />

Gewand eines Diakons; er gehSrt zu<br />

den vierzehnNothelfern. Alle Gestalten<br />

stehen angesichts des GOttlichen als<br />

FiJrsprecher vor dem Thron, die ecclesia<br />

triumphans als Gemeinschaft der<br />

Heiligen.<br />

Demgegenuber befinden sich in den<br />

Zonen darunter Bilder ganz anderen<br />

Charakters, keine feierlichen Bildgestalten<br />

mehr, vielmehr Bilder, die die<br />

zeitlose Gestalt Christi und seine zeitlose<br />

Lehre herunterholen in unsere<br />

Welt und somit einbinden in einen geschichtlichen<br />

Zusammenhang. Das<br />

geschieht durch eine Bilderfolge mit<br />

dramatisch aufgeladenen szenischen<br />

Ereignlssen urn Geburt, Wirken, Tod<br />

und Auferstehung Christi, verstanden<br />

als Hergang, als eine Geschichte, als<br />

historische Tatsache. Dem daran<br />

Glaubenden wird der Himmel verburgt,<br />

die Seligkeit des ewigen Lebens.<br />

Das Statuarische in der Himmelszone<br />

und das Episch-Narrative (Erzahlende)<br />

stehen hier in der formalen Bewaitigung<br />

des christlichen Stoffes nebeneinander.<br />

Das eher Statuarische entspricht<br />

mehr orientalisch-byzantinischer<br />

Geisteshaltung, das Episch-<br />

Narrative ist eher abendlSndisch, go-<br />

Anmerkung der Redaktion<br />

Wir haben Frau Kramer gebeten, ihren Vortrag auf der Mitglieden/ersammlung des<br />

Sauerlander Helmatbundes am 1. Oktober 1983 fur diese Zeitschrift zur Verfugung zu<br />

stellen, undHerrnDr. GruB, dazu aus seiner Sictit-nact) <strong>Heft</strong> 4/1982-nocti einmal zur<br />

Feder zu greifen. Wir danl

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

\<br />

sie ihre kiJnstlerische Freiheit entfalten,<br />

so daB die Bilder mehrere Interpretationen<br />

zulassen.<br />

Die Darstellung der Fortuna<br />

Gehen wir auch hier von formalen Gesichtspunkten<br />

an das Bild heran: es ist<br />

weniger narrativ, eher statuarisch, ja,<br />

die vordere Figur ist in einem so streng<br />

antlkisch-byzantinischen Stil verfaBt,<br />

ohne jede Regung, daB man sie geradezu<br />

im Vergleich mit den himmlischen<br />

Figuren - die sind lebendig in<br />

ihrer SuBeren Erscheinung und ihrer<br />

sensibien Spiritualitat - als abgelebte<br />

Gestalt empfinden muB: Die antike<br />

GOttin Fortuna mit ihrem Rad, dem ewigen<br />

Kreislauf eines unerbittlichen Auf<br />

und Ab, hat in dercliristliclien Epoche<br />

so keine Gultigkeit melir.<br />

Damit sind wir auch schon beim inhaltlichen.<br />

Die Dreizeitenlehre des Hugo<br />

von St. Viktor, eines der grSBten Theologen<br />

des 12. Jahrhunderts, mag hier<br />

Pate gestanden haben. Sie durchw/irkt<br />

meines Erachtens die ganze Konzeption<br />

unserer Apsismalerei; Heidentum,<br />

Judentum, Christentum, das ist die geschichtliche<br />

Entwicklung, Oder anders<br />

gesagt: Der „Zeit des Naturgesetzes"<br />

folgt die „Zeit des geschhebenen Gesetzes",<br />

dann die „Zeit der Gnade". Die<br />

Menschen sollten nicht nur von der<br />

SchOnheit ihrer Kirche angezogen<br />

werden, sie sollten vielmehr mit den<br />

Bildern die Bibel kennenlernen und<br />

daruber hinaus durch die Bibel ein Verstandnis<br />

von Welt und Geschichte gewinnen,<br />

um letztlich das eigene Leben<br />

von daher begreifen zu lernen. Vor diesem<br />

Hintergrund kSnnte man die Gestalt<br />

hinter der Fortuna, links mit Krone<br />

und Zepter, rechts mit gesenktem Zepter<br />

und ohne Krone, als Alexander den<br />

GroBen verstehen; er gait in dieser Zeit<br />

als beliebte Symbolfigurfurden Untergang<br />

des Heidentums.<br />

An dieser Stelle sei das Anno-Lied<br />

erwahnt, das um 1180 in Kflln entstanden<br />

ist und uber Kloster Grafschaft in<br />

unserem Raum bekannt gewesen sein<br />

durfte. Da wird Alexanders Himmelfahrt<br />

beschrieben, wie er, von zwei<br />

Greifen gezogen, in einem kupfernen<br />

Wagen in den Himmel getragen wird.<br />

DerWagen schmolz, derKOnigfiel herab.<br />

Die Alexander-Geschichte in Verbindung<br />

mit dem Rad der Fortuna ware<br />

allerdings einmalig. Interessant ist<br />

unter diesem Aspekt genau unter<br />

unserem Bild die Darstellung eines<br />

Greifen. Er gehOrt zur Alexander-Ge-<br />

Die Fotos der Fresken und des Altarraumes warden freundlichen^eise vom Verlag<br />

Grobbel, Fredeburg zur Verfugung gestellt<br />

schichte und ist daruber hinaus Symbol<br />

fur Hoffart und Streiten wider Gott.<br />

Vorbilder aus Griechenland<br />

und Venedig?<br />

Hier sei auch hingewiesen auf ein<br />

Flachrelief am Dom von Venedig aus<br />

dem 12. Jahrhundert. Es paBt von der<br />

Atmosphare her in unseren Zusammenhang:<br />

Alexander in der Mitte, plakativ,<br />

statuarisch wie unsere GOttin<br />

Fortuna, davor fur den Betrachter<br />

erkennbar der Wagensitz als Halbrosette,<br />

wie die Haifte eines Rades, daneben<br />

an der Deichsel zwei Greifen. Alexander,<br />

Rad und Greifen - unser Maler<br />

konnte das gekannt haben. VerbliJffend<br />

ist, daB der romanische Rundbogen<br />

in unserer Kirche, der den Blick<br />

freigibt auf die Apsis, in seiner grauocker-roten<br />

Marmorimitation der Ausstattung<br />

im Kloster Hosios Lukas in der<br />

Nahe von Athen so ahnlich ist, daB<br />

Kunsthistoriker gar von einem „Direktimport"<br />

aus Griechenland sprechen.<br />

Jedenfalls hat sich seit dem 11. Jahrhundert<br />

in Europa eine Gesellschaft<br />

gebildet, die universal, in einem christlich<br />

gepragten Zusammenhang dachte<br />

und sich auch raumlich in diesem<br />

Europa mit einiger Selbstverstandlichkeit<br />

bewegte. Im engeren Sinne bestehen<br />

fur Westfalen Beziehungen zum<br />

Rhein-Maas-Gebiet und nach Niedersachsen<br />

zum Kloster Helmarshausen.<br />

Selbst wenn man Zeitgeschichtliches<br />

hinter den herrschertichen Gestalten<br />

auf unserm Fortuna-Bild vermutet,<br />

etwa die wenig christlichen Thronfolgestreitigkeiten<br />

um Philipp von<br />

Schwaben und Otto IV., wesentlich<br />

ware, zu bedenken, daB das Damonische,<br />

eigentlich dem Heidnischen zugeordnet,<br />

immer wieder in unser<br />

christliches Zeitalter einbrechen<br />

kflnnte. Das Einbrechen des Bosen,<br />

sozusagen aus der Sockelzone, gibt<br />

es des Ofteren, immer wieder anders<br />

gestaltet. Hier dart sich die Phantasie<br />

entfalten, etwa wie die Steinmetze es<br />

durften bei den Wasserspeiern oder<br />

den saulenkapitellen. So wird in Tramin<br />

(Sudtirol) in St. Jakob auf einem<br />

Altarbild von einem Atlanten in der<br />

Sockelzone auf dessen Kopf eine Harpyie<br />

getragen, die sich wie bei uns die<br />

Fortuna in der unteren Bilderzone befindet,<br />

eine Harpyie, ein Wesen, an das<br />

man nicht mehr glaubt, ein anderes<br />

Symbol an eben dieser Stelle dafijr.<br />

41<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

daB das Heidentum grundsatzlich<br />

uberwunden ist im Sinne der Dreizeitenlehre<br />

des Hugo von St. Viktor.<br />

Das Gegenuber:<br />

Der Heilige Nikolaus<br />

Antithetisch zu der sinnlosen Kreislaufbewegung<br />

des Rades der heidnischen<br />

Fortuna steht auf der anderen<br />

Seite das Wirken des heiligen Nikolaus.<br />

Im christlichen Zeitalter braucht<br />

der einzelne das Rad der Fortuna nicht<br />

zu furchten. Man kann sich aufgehoben<br />

und geborgen fijhlen. Nikolaus<br />

rettet die in Seenot Geratenen. Voller<br />

Anteilnahme stellt er seinen Bischofsstab<br />

in das Boot derGefahrdeten. Eine<br />

Sache am Rande: Auf anderen Bildern<br />

dieser Art macht der Heilige sich an der<br />

Takelage zu schaffen. Hier ist er tectinisch<br />

noch nicht so versiert. Man kann<br />

an der Art der Darstellung erkennen,<br />

Hochster Beitrag zur<br />

Kunst- und Kulturpflege<br />

von den Gemeinden<br />

Die Gemeinden leisten im Vergleich zu<br />

den Landern und dem Bund den hochsten<br />

Finanzbeitrag zur Kunst- und Kulturpflege,<br />

wie aus einer Ubersicht der<br />

Kultusministerkonferenz uber die<br />

Entwicklung der Kulturausgaben zwischen<br />

1976 und 1981 hervorgeht. In<br />

diesem Zeitraum stiegen die jahrlichen<br />

offentlichen Ausgaben fur diesen Bereich<br />

urn 73,6 Prozent, namlich von<br />

2,774 auf 4,816 Mrd. DM. Allein der<br />

AnteilderGemeindenbetrug1981rund<br />

56 Prozent, gefolgt von den Landern<br />

mit 41 Prozent und dem Bund mit 2,4<br />

Prozent.<br />

Pro Einwohner wurden den Angaben<br />

zufolge im Jahre 1981 fOr den Kulturbereich<br />

vom Bund 1,90, von den Landern<br />

32 und den Gemeinden 43,70 DM ausgegeben.<br />

Mit 2,6 Mrd. DM wurden<br />

mehrals die Halfte der offentlichen Mit-<br />

tel fur die Theater und die Musikpflege<br />

aufgewendet. 783 Mill. DM entfielen<br />

auf Museen und Ausstellungen, knapp<br />

299 Mill. DM dienten dem Denkmalschutz.<br />

Uber die Entwicklung in den<br />

Jahren 1982/83 verweist die Untersuchung<br />

mangels sonstiger Daten lediglich<br />

auf die Haushaltsansatze der Lander,<br />

die fur beide Jahre Steigerungsraten<br />

von 9,7 beziehungsweise 3,4 Prozent<br />

bei den Kulturausgaben vorsahen.<br />

Red.<br />

auf welche Handschrift die Maler zuruckgehen.<br />

Es wird hier Symeon Metaphrastes<br />

sein, ein byzantinischer Historiker<br />

und Hagiograph, der um das<br />

Jahr 1000 Legenden von Heiligen zusammengestellt<br />

hat.<br />

Auf dem anderen Bild der Nikolausszenen<br />

schaltet sich der Heilige ins offizielle<br />

weltliche Geschehen ein. Die zu<br />

Unrecht von Kaiser Konstantin eingekerkerten<br />

romischen Hauptleute Nepotianus,<br />

Ursus und Apilio vermag der<br />

hi. Nikolaus mit Einverstandnis des<br />

Kaisers zu befreien. Sie danken ihm<br />

auf unserem Bild. Weltliches Prinzip,<br />

imperium, und geistliches Prinzip, sacerdotium,<br />

stehen nebeneinander,<br />

wetteifernd und sich korrigierend.<br />

Die Mitte der Bilder<br />

Diese Uberlegungen um die heidnische<br />

Fortuna und um den hi. Nikolaus<br />

drangen zu dem zentralen Punkt, was<br />

denn das Christliche ausmacht. Das ist<br />

die groBe Thematik des Mittelstreifens.<br />

Nicht nur das Heidentum ist uberwunden,<br />

sondern auch das Heidentum.<br />

Das Alte Testament hat nur noch symbolische<br />

Kraft. „Es muR alles erfullt<br />

werden, was im Gesetz des Moses, bei<br />

den Propheten und in den Psalmen<br />

von mir geschrieben ist", wie es bei<br />

Lukas 24,44 helBt. Die DurchfiJhrung<br />

des Themas erfolgt im Sinne der sogenannten<br />

Romanischen Symmetrie,<br />

das helBt; immer muB sich ein Bild aus<br />

dem Alten Testament auf ein Bild aus<br />

dem Neuen Testament beziehen. Die<br />

Kunstler richteten sich nach Tabellen,<br />

in denen die Bilder verbindlich einander<br />

zugeordnet waren, sogenannten<br />

Konkordanztabellen. Das Geschichtsdenken<br />

des Hugo von St. Viktor hat<br />

auch EinfluB gehabt auf die Entwicklung<br />

dieser Tabellen.<br />

Geistiger und kunstlerischer Mittelpunkt<br />

des Altarraumes ist der Pantokrator.<br />

Die Mandoria lenkt in ihrer unteren<br />

Spitze den Blick abwarts in die Nische<br />

des Mittelfensters hinein. Drei Bilder<br />

aus dem Neuen Testament befinden<br />

sich in der Nische; rechts und<br />

links von der Nische, in der Mittelzone,<br />

sehen wir je zwei Bildergeschichten<br />

aus dem Alten Testament. Wie nun beziehen<br />

sich die vier alttestamentlichen<br />

Bilder auf die drei neutestamentlichen?<br />

Das Bild in der linken Nischenwand<br />

stellt die Verkundigung der<br />

Menschwerdung Christi dar. Dieses<br />

zentrale Ereignis aus dem Neuen Testament<br />

korrespondiert mit der Ge-<br />

schichte, die das innere Bild auf der<br />

linken Seite erzahit: Moses vor dem<br />

brennenden Dornbusch (Exod. 3,5), in<br />

dem Gott Vater als Brustfigur sichtbar<br />

wird, beliebtes Symbol fur das Geheimnis<br />

der Menschwerdung Christi.<br />

In der rechten Nischenwand sehen wir<br />

die Taufe Jesu. Sie markiert den Beginn<br />

der Offentlichen priesterlichenTa-<br />

tigkeit Jesu. Dem entspricht rechts daneben<br />

in der Mittelzone das Bild aus<br />

dem Alten Testament: der Hohepriester<br />

Aaron und seine Sohne stehen vor<br />

dem „ehernen Becken", von dem es<br />

heiBt, daB sie sich darin Hande und<br />

FuBe waschen sollen, wenn sie das<br />

heilige Zelt betreten (Exod. 30,17). Die<br />

Verkundigung der Menschwerdung<br />

Christi und die Taufe Christi zu Beginn<br />

seines offentlichen Wirkens bilden zusammen<br />

mit den beiden alttestamentlichen<br />

Darstellungen den inneren Kern.<br />

Die beiden auBeren Bilder<br />

Links ist im Isaak-Opfer (Gen. 22) der<br />

Augenblick der hochsten Spannung<br />

festgehalten, wie die „Hand Gottes"<br />

Abraham zuruckhalt - ein bekanntes<br />

Symbol fur das Kreuzesopfer Christi.<br />

Rechts ist Samson zu sehen mit den<br />

Pfeilern des von ihm zuvor aus den<br />

Angein gehobenen Stadttores von Gaza,<br />

den Pfeilern, die hier im Bild als<br />

Saulen erscheinen, wie er sie auf einen<br />

Berg tragt, von dem aus man die Stadt<br />

Hebron sieht (Jud. 16) - ein beliebtes<br />

Symbol fOr die Auferstehung Christi.<br />

Diesen beiden alttestamentlichen Bildern<br />

entspricht nur ein neutestamentliches:<br />

das Gotteslamm im Scheitelbild<br />

des Fensters. Freilich korrespondiert<br />

es in seinem Doppelsinn mit beiden<br />

alttestamentlichen Bildern, so daB<br />

die Symmetrie in einzigartiger Weise<br />

hergestellt ist. Als Opferlamm ist das<br />

Gotteslamm Symbol des sich opfernden<br />

Christus und als Osterlamm mit<br />

Kreuzesfahne Symbol des triumphierenden<br />

Christus; es lenkt dann, so vollendet<br />

sich die Komposition, den Blick<br />

wieder nach oben zum Pantokrator,<br />

der wiederkommen wird in „Macht und<br />

Herrlichkeit" (Luk. 21,28), wie es die<br />

aufgehende Sonne durch das streng<br />

nach Osten gerichtete Fenster symbolisch<br />

ankundigt.<br />

So atmet diese Apsismalerei den Geist<br />

scholastischer Theologie und bringt<br />

die Summe christlichen Glaubens in<br />

einem groBen, geschlossenen heilsgeschichtlichen<br />

Zusammenhang<br />

sinnfallig zum Ausdruck.<br />

42<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyriglit Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

\<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander Heitnatbund

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Der Altarraum in Berghausen<br />

- ein Nachwort von Dr. Heribert GruB, Lennestadt<br />

Wer vor den Apsisbildern von Berghausen<br />

einmal fragend, vergleichend<br />

Oder betrachtend venweilte, muB Frau<br />

Kramer danken fur ihren ernsthaften<br />

und ausfuhrlichen Versuch, ein so bedeutsames,<br />

aber leider zu wenig gewurdigtes<br />

Werk „als Kunstwerk unter<br />

den Bedingungen der Zeit, in der es<br />

entstanden ist", zu verstehen. icli<br />

ergreife die Gelegenheit umso bereitwilliger,<br />

weil ich in einer Meditation<br />

zum Advent 1982 in dieser Zeitschrift<br />

versuclnt habe, die Inlialte der Wandmalereien<br />

fur Menschen unserer Zeit<br />

zu erschlieBen. Dabei zielte mein BemufienmefiraufdieuberzeitlichenGefialte<br />

christlicher Biidaussage als auf<br />

ihre wandelbaren Formen und Stilmerkmale.<br />

DerKunstgeschichtlerwiJrde<br />

diese Art des Vorgehens mefir dem<br />

Gebiet christlicfier Ikonograpfiie<br />

zuordnen. Zudetn folgt eine Meditation<br />

ifiren eigenen Gesetzen. Freilicfi darf<br />

sie den kunstgeschicfitlicfien Kontext<br />

nicfit ignorieren. So ist es fur den Kundigen<br />

nicfit uberrascliend, daB beide<br />

Aufsatze sich deutlich unterscfieiden.<br />

Wer sie vergleicht, bemerkt sogleich<br />

den anderen Akzent. Teilweise kommt<br />

Frau Kramer aber auch zu anderen<br />

Ergebnissen. Das damit erOffnete Gesprach<br />

ist eine herzlicfie Einladung<br />

aucfi an v\/eitere Gesprachspartner, die<br />

zu den faszinierenden Malereien von<br />

Berghausen etwas zu sagen haben.<br />

Mit Recht betont Frau Kramer den statuarischen<br />

Gharakter des oberen<br />

Apsisbildes, der dem ostkirchlich-byzantinischen<br />

Muster entspreche. Sie<br />

stellt ihm die episch-narrative Darstellungsweise<br />

der abendiandisch-germanischen<br />

Welt gegenuber, die in der<br />

heilsgeschichtlichen Folge der mittleren<br />

Bildreihe zum Ausdruck komme.<br />

Heinrich Lutzelerhat bekanntlich auch<br />

fur den Christustyp selbst eine Formel<br />

gepragt, die dem „Freund, dem Helden,<br />

Mitstreiter und Konig" des germanischen<br />

Abendlandes den „zeitloserhabenen<br />

Christus" des byzantinischen<br />

Geistesraumes gegenuberstellte.<br />

Auch kann das Prinzip der romanischen<br />

Symmetrie fur die ErschlieBung<br />

unserer Bilder in der Mittelreihe gute<br />

Dienste leisten. Mit seiner Hilfe ordnet<br />

Frau Kramer die beiden AuBenbilder<br />

demGotteslamminderFensterlaibung<br />

zu, die beidseitigen Innenbilder den<br />

SeitenwSnden des Mittelfensters.<br />

Erstaunlich ist nun aber, und dies hatte<br />

bei der Meditation eine gewisse Rolle<br />

gespielt, daB gleichwohl derchronologischen<br />

Abfolge der alttestamentlichen<br />

Heilsgeschichte Rechnung getragen<br />

wird. Sie kflnnte bei einer exklusiven<br />

Anwendung des Symmetrieprinzips<br />

geradezu beliebig werden. Selbst<br />

wenn wir das Lamm des Mittelfensters<br />

in die alttestamentliche Reihe einbeziehen,<br />

steht es als Paschalamm an<br />

der richtigen chronologischen Stelle!<br />

- Sollte dies alles ein Zufall sein?<br />

Im Kreuzungspunkt:<br />

Das Lamm<br />

GestiJtzt auf dIese Beobachtung habe<br />

ich eine horizontale und eine vertikale<br />

Darstellungsrichtung gesehen, bei der<br />

das Lamm im Kreuzungspunkt der<br />

alttestamentlichen und neutestamentlichen<br />

Geschehnisfolge steht. Es ist<br />

Paschalamm in der Exodusnacht<br />

Israels, vermittelt zugleich aber als<br />

Gotteslamm des Neuen Bundes die<br />

christologischen Aussagen des Mittelfensters<br />

zum Pantokrator in der HOhe<br />

der Apsis, von seiner hinweisenden<br />

Bedeutung fur die Feier der Eucharistie<br />

ganz zu schweigen.<br />

Bei einer zu exklusiven Anwendung<br />

des Prinzips der romanischen Symmetrie<br />

sollte ferner vielleicht doch auch<br />

erwartet werden, daB die Bewegungsrichtung<br />

der alttestamentlichen Szenen<br />

auf der rechten Apsisseite eher<br />

zum Mittelfenster zurucklaufen muBte.<br />

Das ist weder bei dem Samsonbild<br />

noch bei der Aaronszene der Fall. Beide<br />

Bilder setzen in ihren Hauptgestalten<br />

die von links nach rechts laufende<br />

Bewegung der linken Bildreihe fort.<br />

Sollte auch dies nur ein Zufall sein?<br />

Deshalb neige ich dazu, ohne die beherrschende<br />

Stellung des Pantokratorbildes<br />

mindern zu wollen, das Lamm<br />

als geheime Mitte und als den Schlussel<br />

der heilsgeschichtlichen Betrachtung<br />

zu sehen: Es ist „Zentralsakrament"<br />

Israels, erfullt und uberboten im<br />

Gotteslamm des Neuen Bundes, gegenwartig<br />

fur alle Menschen in der Eucharistie,<br />

die unter diesem Zeichen gefeiert<br />

wird. -<br />

Die Aaronszene<br />

In ernste Schwierigkeiten geraten wir<br />

aber, wenn das von Frau Kramer beanspruchte<br />

romanische Symmetrieprinzipunszwingen<br />

sollte, der Aaronszene<br />

eine Deutung zu geben, die weder<br />

Pfarrer Rother noch ich zu teilen vermOgen.<br />

Ihre Deutung kann hiereigentlich<br />

nur von der geforderten Zuordnung<br />

dieses Bildes zur Jordantaufe<br />

motiviert sein. Sie sieht hier Aaron mit<br />

seinen SOhnen vor dem ehernen Bekken<br />

bei einer Belehrung uberden Sinn<br />

kultischer Reinheitsgebote vor dem<br />

Gottesdienst. Ich weiB nicht, ob es<br />

Konkordanztabellen gibt, in denen die<br />

von Frau Kramer herangezogenen Geschehnisse<br />

miteinander verbunden<br />

sind. - Auf diesem Bilde aber belehrt<br />

nicht Aaron seine (nach Ex 6, 23) vier<br />

SOhne uber den Sinn des ehernen<br />

Beckens (das GefSB hat hier fur die<br />

Darstellung der StSbe eine reine Hilfsfunktion!),<br />

sondern der „gehOrnte" Moses<br />

die zwOlf StammesfiJrsten Israels<br />

ijber die Legitimation des aaronitischen<br />

Priestertums. Exakt zwOlf Stabe<br />

stehen in dem GefaB, wiederum zw6lf<br />

Hutspitzen lassen sich uber der vor<br />

Moses stehenden Menschengruppe<br />

zahlen (vgl. Num 17,16-24). Besonders<br />

interessant ist aber, daB der figuristische<br />

Maler das durch die Vulgatawiedergabe<br />

(cornuta fades - vgl. Ex 34,<br />

30) in der christlichen Tradition inspirierte<br />

MiBverstandnis, Moses habe ein<br />

„gehOrntes", nicht aber ein von der<br />

Herrlichkeit Gottes „strahlendes<br />

Antlitz" gehabt, dadurch wieder dem<br />

Schriftzusammenhange einpaBt, daB<br />

erdie „strahlenden HOrner" als AusfluB<br />

der Herrlichkeit Gottes vor den Augen<br />

Israels durch eine Kopfbedeckung verhullt.<br />

(Ex 34,30-35); Die Kopftracht des<br />

Hochpriesters hatte nach Ex 39, 30 f.<br />

ein anderes Aussehen. Sie glich mehr<br />

einem Kopfbund, an dem das goldene<br />

Diadem befestigt war. Auf ihm befand<br />

sich die Inschrift: Heilig fur Jahwe. Die<br />

auf unserem Bilde festgehaltene dramatische<br />

Szene kOnnte vor oder nach<br />

derfraglichen Nacht gespielt haben, in<br />

der Gott das Legitimationswunder<br />

nach Num 17,16-24 bewirkte. Moses<br />

lieB die Stabe vor der Nacht eii'isammeln<br />

und hinterher wieder austeilen.<br />

Der Maler stellt ihn mit einem demonstrativen<br />

Gestus vor, der in beide Situationen<br />

passen kOnnte (Num 17, 21-<br />

24). Man darf sich fragen, ob das Symmetrieprinzip<br />

bei der Deutung dieses<br />

44<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Bildes eine gute Hilfe war. Zumindest<br />

muBte die typologische Zuordnung<br />

beider Bilder (Aaronszene - Jordantaufe)<br />

aus einer anderen Perspektive<br />

begrijndet werden.<br />

Fortuna und Nikolaus<br />

Auch die untere Bildreihe - Fortuna<br />

und Nikolaus - folgt der von links nach<br />

rechts weisenden Bewegungsrichtung.<br />

Sie signalisiert in dieserRichtung<br />

auch das Schicksal des Herrschers,<br />

dem rechts vom Rade die Krone<br />

entsinkt. Fortuna ist fur uns eine bewegte<br />

Gestalt. Die Drehbewegung<br />

ihrer Arme wird von dem steigenden<br />

und wiederum rechts herabsinkenden<br />

Knaben verstSrkt. Wahrscheinlich muB<br />

man das erhaben-statuarische Darstellungselement<br />

auf das Christusbild<br />

in der oberen Apsis beschrSnken.<br />

Denn auch Frau Kramer scheint vorauszusetzen,<br />

daB die beiden Nikolausdarstellungen<br />

den episch-narrativen<br />

Darstellungstyp vertreten. Gerade hier<br />

kflnnte aus Symmetriegrunden nSherliegen,<br />

Typ (Fortuna) und Antityp (Nikolaus)<br />

auf die gleiche Darstellungsv\/eise<br />

zu beziehen. An dieser Stelle beruhrt<br />

nach gemeinsamer Deutung die<br />

erhabene Bilderkomposition unseren<br />

Alltag, der - Fortuna zum Trotze - von<br />

segnenden MSchten behOtet ist.<br />

Es gehOrt zu den erregenden Fragen,<br />

die uns hier beschaftigen, welchen<br />

Sinn und Inhalt das Fortunamotiv an<br />

dieser Stelle hat. Ist es eine Allegorie<br />

der Verganglichkeit, eine zeitgeschichtliche<br />

Exhortatio Oder der Versuch,<br />

dunkle, gar damonische Schicksalsmachte<br />

im Zeichen oder im Opfer<br />

des Lammes zu bannen, hat es also<br />

einen apotropaischen*) Sinn? Frau<br />

Kramer erinnert an die Alexanderviten<br />

des Mittelalters, in denen die frevelnde<br />

Himmelfahrl und der jShe Sturz des<br />

heidnischen Weltherrschers thematisiert<br />

sind. Die Deutung fasziniert, ist<br />

aber im Blick auf die Einbeziehung<br />

in einen sakralen Zentralbezirk w/eniger<br />

wahrscheinlich. Auch scheint der<br />

Maler einen zu bewegten Anteil an der<br />

sinkenden Krone und dem schwermutigen<br />

Blick des majestatischen<br />

Herrschers zu nehmen. Die Darstellung<br />

scheint zu entfernt von doktrinaler<br />

Abwertung heidnischen Frevelmutes,<br />

als daB man sich bei solchen Gedanken<br />

beruhigen mOchte.<br />

*) apotropaisch — abwehrend bzw. abwendend<br />

Kunstler in Finnentrop<br />

Im Ratssaal in Finnentrop stellten die beiden in der Gemeinde wirkenden Kunstler<br />

Anneliese Schmidt-Schottler und Benno Heimes aus. In drei Woclien konnten 912 Besucher,<br />

davon 296 Schuler, gezahit werden. - Die Fotos von der Ausstellungseroff-<br />

nung zeigen Benno Heimes, hier mit dem Kunsterzieher und -kritiker Gerhard Loewe<br />

(OIpe) und Anneliese Schmidt-Schottler Fotos: Jochen Krause, Kirchhundem<br />

Zeitgeschichte in<br />

heilsgeschichtlichem Bezug<br />

Hat sich vor den Augen des Kunstlers<br />

nicht eine modernere, eine christliche<br />

„Alexandervita" vollzogen, an der gerade<br />

auch die Geistlichkeit bewegten<br />

Anteil haben muBte? Ich denke an<br />

den jahen Zusammenbruch der Weltherrschaftspiane<br />

des Stauferkaisers<br />

Heinrich VI. Schon huldigten ihm die<br />

KOnige Europas und des Mittelmeerraumes<br />

bis nach Armenien und bis<br />

zum spanischen Emirat. Schon setzte<br />

er an zur endgultigen, vom Papst und<br />

derganzenChristenheitersehntenBefreiung<br />

des Heiligen Landes, da ereilte<br />

den machtgewaltigsten Kaiser des Mittelalters<br />

bei Messina der jahe Tod. Er<br />

starb im Alter des groBen Alexander<br />

(32 Jahre) und an der gleichen Krankheit<br />

(Malaria).<br />

Wie tief die christlichen Zeitgenossen<br />

an solchen Kaiserschicksalen Anteil<br />

nahmen.zeigtderBerichteineszeitgenfissischen<br />

Geistlichen uber des Vaters<br />

Barbarossa tragischen Tod (1190)<br />

in Saleph: „Bei dieser Stelle und bei<br />

diesem traurigen Bericht versagt unser<br />

Griffel und verstummt unsere Rede.<br />

Gott tat nach seinem unerforschlichen<br />

RatschluB sicherlich gerecht, aber<br />

nicht barmherzig." - Bei solcher Deutung<br />

ware die Einbeziehung des Fortuna-Motivs<br />

von der betenden Fursorge<br />

fur den christlichen Kaiser, den<br />

Schirmherrn der abendiandischen<br />

Welt, mitbestimmt. Damit ware gleichfalls<br />

die einzigartige Einbeziehung<br />

dieses Motivs in den Altarraum einer<br />

christlichen Basilika gut zu erkiaren.<br />

Frau Kramer entdeckte beim zweiten<br />

Nikolausbilde ja auch eine deutliche<br />

Zusammenschau weltlicher und sakraler<br />

Motivation. Im ubrigen war die<br />

Zeit nach dem plfltzlichen Tode Heinrichs<br />

Vl. 1197 eine kampferfullte und<br />

unsichere Zeit, Grund genug, bei der<br />

HI. Messe im Sinne der Kaiseridee zu<br />

beten. Unsere Kunstler malten kurz<br />

nach 1200.<br />

Diese letzten Gedanken kOnnen demjenigen<br />

zu subjektiv erscheinen, dem<br />

Kaiseridee und -wirklichkeitdes Mittelalters<br />

ferngeruckt sind. Vielleicht sind<br />

sie aber auch wirklich zu subjektiv. Das<br />

sei in aller Bescheidenheit gesagt. Sie<br />

erheben keinen Anspruch auf kunstgeschichtliche<br />

Kompetenz, wenngleich<br />

ihr Schreiber durch manche<br />

Jahre im Hochschuldienst die Facher<br />

Historische Theologie und Kirchengeschichte<br />

zu vertreten hatte. Frau Charlotte<br />

Kramer aber sei noch einmal herzlich<br />

gedankt fur ihre uberaus kenntnisreichen<br />

und anregenden Ausfuhrungen<br />

zu einem Gegenstand, der in der<br />

Tat, wie auch ich durch den Inhalt dieses<br />

Nachwortes zum Ausdruck bringen<br />

wollte, europaischen Rang besitzt.<br />

Dr. H. GruB<br />

45<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Pater<br />

Kilian Kirchhoff<br />

1892-1944<br />

In diesem Jahr am 24. April, am Osterdienstag,<br />

jahrte sich zum vierzigstenmal<br />

derTodestag des Mannes, der die<br />

reiche Liturgie der Ostkirche fur die lateinische<br />

Kirche des Westens erschloB.<br />

Derverwaiste JungeausRonl

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Uber die Anfange<br />

des Bergbaus in<br />

Ramsbeck in<br />

vorchristlicher Zeit<br />

von Bergwerksdirektor<br />

Dipl.-lng. Walter Miederer,<br />

Ramsbeck<br />

Die Grube ..Vereinigter Bastenberg<br />

und DOmberg" in Ramsbeck, genannt<br />

nacli den beiden Bergen, die das Dorf<br />

einrahmen, muBte trotz einer damals<br />

an der Spitze des deutschen Metallerzbergbaus<br />

liegenden Leistung am<br />

31. Januar1974auswahrungs-und lagerstattenbedingten<br />

Grunden ihre<br />

Produl

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

/ '':":/.<br />

/v<br />

ry<br />

1 i '•<br />

SAUERLAND<br />

werk, die ein neuer Beweis des Miteinander<br />

von Offentlicher Hand und Industrie<br />

sind, da sie vom Hochsauerlandi

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

wenn auch fur sich allein wissenschaftlich<br />

sicher nicht ausreichender<br />

- Beweis fur ein vorchristliches Alter<br />

des Stollens.<br />

Herodot, der bekannte griechische<br />

Geschichtsschreiber, beschreibt die<br />

Veneter als einen Volksstamm der lllyrier,<br />

der nOrdlich des adriatischen<br />

Meeres beheimatet war. Es waren<br />

kleinwuchsige, zwergenhafte Menschen,<br />

die die Berge der Ostalpen und<br />

des nordostlichen Balkans bevolkerten.<br />

Im Altertum und fruhen Mittelalter muBten<br />

die Stollen in muhevoller Handarbeit<br />

mit keilartigen Werkzeugen in das<br />

feste anstehende Gebirge getrieben<br />

werden. In vorchristlicherZeit benutzte<br />

man fiierzu Werkzeuge aus Stein, Serpentinkeile,<br />

Hirchhornpicken U.S.,<br />

spater melBelalinliche Werkzeuge aus<br />

Eisen oder Metall. Da diese Arbeit nur<br />

sehr langsam voranging und kOrperlich<br />

sehr schwer war, versuchte man<br />

mit dem kleinstm6glichen Ausbruch<br />

Oder Stollenquerschnitten durch das<br />

taube Oder unhaltige anstetiende Gebirge<br />

an die ErzgSnge heranzukommen.<br />

D.h. aber, je kleiner die Menschen<br />

waren, die im Bergbau arbeiteten,<br />

desto geringer konnte der Ausbruch<br />

sein, desto hOher war die Vortriebsleistung.<br />

Die Zwerge im Berg<br />

Aus diesem Grund waren kleine Menschen<br />

- Liliputaner oder Zwerge - fur<br />

den Bergbau besonders pradestiniert.<br />

So kommt es, daB bevorzugt kleine,<br />

zwergenhafte Menschen im Bergbau<br />

arbeiteten und auch heute noch<br />

Zwerge immer als Bergleute dargestellt<br />

werden mit langen Zipfelmutzen,<br />

der fruheren Kopfbedeckung der<br />

Bergleute, und mit bergmannischen<br />

Werkzeugen wie Schlagel, Eisen,<br />

Schaufel, Lampe usw. Stets kamen<br />

diese Spezialisten aus der Fremde und<br />

unterschieden sich von der heimischen<br />

Bevolkerung einmal durch ihre<br />

KflrpergrOBe, zum anderen durch ihre<br />

Sprache. AuBerdem machten sie sich<br />

immer auBerhalb bestehender Siedlungen<br />

in ziemlich unzuganglichen<br />

Gegenden, meist mitten im Wald, zu<br />

schaffen, was den Einheimischen verdachtig<br />

war. So kam es haufig zu<br />

Feindseligkeiten und die kOrperlich<br />

unterlegenen, kleinen Bergleute muBten<br />

die Flucht ergreifen und sich verstecken.<br />

Sie rannten in den Wald, verschwanden<br />

in versteckten Stollen-<br />

Der Ramsbecker Ausbeutetaler von<br />

1759 mit dem Bastenberg und dem<br />

Domberg. Foto: Sachtleben Bergbau<br />

GmbH<br />

mundl6chern, in denen sie auch lebten,<br />

und waren wie vom Erdboden verschwunden.<br />

Das konnte nicht mit<br />

rechten Dingen zugehen, meinten die<br />

Verfolger, und schon wurden den kleinen<br />

Bergleuten Zaubermittel, die sie<br />

unsichtbar machten, angedichtet, wie<br />

z.B. die Tarnkappe der Zwerge.<br />

Trotz aller guten Taten blieben diese<br />

auslandischen, kleinwuchsigen Bergleute<br />

immer ein fremdiandisches Element<br />

innerhalb der heimischen Bev6lkerung.<br />

So erklart sich, daB sie als geheimnisumwitterle,<br />

andersgeartete<br />

Menschen, als metallkundige Zwerge<br />

Erdmannchen oder Hainmannchen in<br />

die Volksmarchen und Sagen unseres<br />

deutschen Kulturraumes eingingen<br />

und sich bis heute in dieser Darstellung<br />

erhalten haben.<br />

Ramsbecker Sage<br />

Auch im Ramsbecker Raum sind mit<br />

dem silberhaltigen Metallerzbergbau<br />

eine Vielzahl solcher Sagen verknijpft.<br />

So sollen z.B. in vorchristlicherZeit auf<br />

dem Bastenberg oder Bassmer's<br />

Kopp, wie er fruher hieB, lange Zeit<br />

Zwerge gehaust und nach Blei und Silber<br />

gegraben haben. Die Steine des<br />

von ihnen zum Abfordern angelegten<br />

Weges sollen noch heute vorhanden<br />

sein. Spater sollen diese Zwerge von<br />

den etwas kraftigeren Venedigern, die<br />

durch die Kunde von dem Ramesker<br />

Schatz angelockt aus dem Suden gekommen<br />

waren, erschlagen worden<br />

sein. Der Bergbau wurde dann von den<br />

Venedigern weitergefijhrt. Der ZwergkOnig<br />

- so helBt es - sei am Graafstein<br />

Oder Grabstein auf dem Bassmer's<br />

Kopp begraben, und noch heute<br />

allnachtlich 24.00 Uhr sollen sich dort<br />

die Zwerggeister am Graafstein versammeln,<br />

um ihren letzten KOnig zu<br />

ehren.<br />

Eigentlich ist dies nicht nur ein Marchen<br />

Oder eine Sage im klassischen<br />

Sinn, sondern eine sehr moderne Geschichte,<br />

namlich die Erzahlung uber<br />

die kriegerische Auseinandersetzung<br />

verschiedener Stamme, Rassen oder<br />

Volker in vorchristlicher Zeit um das<br />

Recht der Ausbeutung von Bodenschatzen.<br />

Die Zeiten oder die Menschen<br />

andern sich in dieser Beziehung<br />

im Laufe der Geschichte nur wenig.<br />

Unbestritten ist, daB kleinwuchsige<br />

Menschen in fruheren Zeiten besonders<br />

bergbautauglich waren und daB<br />

die Veneter und Venediger sich ihre<br />

Kleinwuchsigkeit zunutze machten,<br />

um als gesuchte Bergbauspezialisten<br />

mit groBer Erfahrung in den verschiedensten<br />

Gegenden von Europatatigzu<br />

werden. So werden z.B. auch in Schlesien<br />

die kleinwuchsigen Bergleute, die<br />

als erste die dortigen Erzlagerstatten<br />

erschlossen, Venediger-Mannchen<br />

genannt, und auch in den Walensagen<br />

des sachsischen Erzgebirges helBen<br />

die vorgeschichtlichen Zinnbergleute<br />

Venediger.<br />

Ein Indiz fur hohes Alter<br />

Den schon erwahnten nachweislich<br />

bronzezeitlichen Salz- und Kupferbergbau<br />

von Hallstadt und Mitterberg<br />

schreibt die Vorgeschichtsforschung<br />

nach streng wissenschaftlichen<br />

Erkenntnissen den Venetern zu. Damit<br />

liegt die Vermutung nahe, daB diese<br />

kleinen sudlandischen Fachleute aus<br />

ihren Bergbaurevieren in den Karpaten<br />

Oder dem Balkan auch zur ErschlieBung<br />

der hiesigen Bodenschatze<br />

von den keltischen oder illyrischen<br />

Fursten West- und Mitteldeutschlands<br />

zur Hilfe gerufen wurden<br />

und unteranderem in der Ramsbecker<br />

Gegend tatig waren, da der Name „Venetianerstollen"<br />

sicher nicht aus der<br />

Luft gegriffen ist. Der Name „Venetianerstollen"<br />

ist ein ernstzunehmendes<br />

Indiz fur ein vorchristliches Alter des<br />

Ramsbecker Bergbaus, da es keine<br />

andere Erklarung fur diesen Namen<br />

gibt. DaB ihn die Ramsbecker BevOlkerung,<br />

ohne jeglichen Hintergrund,<br />

erfunden haben konnte, ist sicher<br />

mehr als unwahrscheinlich.<br />

Nach der Vernichtung der hochstehendenMetallkulturderlllyrieristjeglicher<br />

Metallerzbergbau nfirdlich der<br />

Alpen in deutschen Landen weitestgehend<br />

erioschen. Neue Anfange sind<br />

erst im fruhen Mittelalter wieder nachzuweisen.<br />

49<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Die Drijggelter<br />

Kapelle<br />

Ein uraltes Baudenkmal steht hoch<br />

LJber dem Mflhnesee in Delecke unmittelbar<br />

neben dem Hof Schulte-Druggelte,<br />

versteckt zwischen den utngebenden<br />

HofgebSuden. EigentiJmer<br />

dieses merkwurdigen Bauwerkes ist<br />

die kath. Kirchengemeinde in Korbekke.<br />

Das Patronat wird ausgeubt durcli<br />

den ReglerungsprSsidenten in<br />

Arnsberg.<br />

Der schlichte AuBenbau zeigt auf<br />

zwOlfeckig niedrigen Wanden ein pyramidenfOrmig<br />

sich zuspitzendes Dach,<br />

von dem ebenfalls soviel Seiten auslaufen.<br />

Daruber steht ein achteckiges<br />

Turmchen mit haubenartlgem Helm.<br />

An der SiJdseite befindet sich der Eingang<br />

als uberdachter kleiner Vorbau.<br />

Nach Osten ist an die ursprunglich<br />

runde Kapelle spSter eine Altarnische<br />

angebaut worden. Licht erhait die Kapelle<br />

durch sieben kleine romanische<br />

Fenster. Im Innern sind zwei SSulenreihen.<br />

Die auBere bestehend aus zwflif<br />

schlanken Grunsandsteinsaulen und<br />

der innere Ring bestehend aus zwei<br />

dickeren gemauerten Saulen und zwei<br />

starken Rundpfeilern. Die schlanken<br />

Saulen sind aus einem Stuck gearbeitetundzurAuBenseitealsKreuzgewOIbe<br />

ausgebildet. Nach innen besteht<br />

ein Tonnengewfllbe. Alle Saulen haben<br />

phantastische Verzierungen der<br />

Kapitale, die mit Kerbschnitzereien<br />

Sterne, Blatter, Tiere und MenschenkOpfe<br />

darstellen.<br />

Welchem Zweck hat diese Kapelle<br />

ursprunglich gedient, bzw. wer hat sie<br />

erbaut?<br />

Hier gehen die Meinungen weit auseinander.<br />

Die einen sagen, die Kapelle sei<br />

ein Heidentempel, wie sie auch von der<br />

landlichen BevOlkerung der naheren<br />

Umgebung im vergangenen Jahrhundert<br />

genannt wurde. Vor allem in der<br />

Zeit von 1933 bis 1945 wurde unter den<br />

in dieserZeit bestehenden politischen<br />

Anschauungen die Kapelle als germanisches<br />

Heiligtum bzw. als Sonnenwendheiligtum<br />

hingestellt. Frau Jakobi-Busing<br />

hat in ihrem Buch „Die Druggelter<br />

Kapelle - Versuch und Deutung<br />

ihrer kultischen Bestimmung" sie dem<br />

katharischen Glaubenssystem zugeordnet.<br />

Bei den Katharern handelt<br />

es sich urn eine Sekte, die ihren Beginn<br />

auf dem Balkan im 10. Jahrhundert<br />

hatte und im 12. Jahrhundert wahr-<br />

scheinlich sich auch bis nach<br />

Deutschland ausgebreitet hatte. Am<br />

meisten wird jedoch die Auffassung<br />

vertreten, daB es sich urn eine Heiliggrabkapelle<br />

handelt.<br />

Diese Meinung wird auch bestSrkt<br />

durch die vorhandenen Dokumente.<br />

Die aiteste Urkunde, in der die Drijggelter<br />

Kapelle enwahnt wird, datiert vom<br />

14. Mai 1217. Graf Gottfried II. von<br />

Arnsberg verabschiedete hier viele mit<br />

dem Kreuz Gezeichnete, die ins Heilige<br />

Land aufbrechen muBten. 32 werden<br />

mit Namen genannt. Hieraus kann der<br />

SchluB gezogen werden, daB die Kapelle<br />

eine besondere Bedeutung hatte,<br />

sonst ware sicher die Verabschiedung<br />

an anderen, damals schon bedeuten-<br />

Foto: Dulberg-Verlag, Soest<br />

den Orten, wie Soest, Arnsberg oder<br />

Dortmund erfolgt. Druggelte muB zu<br />

damaliger Zeit auch schon allgemein<br />

bekannt gewesen sein. Mag sein, daS<br />

die Kapelle s.Z. schon ein Wallfahrtsort<br />

war. Aus dem merkwurdigen Bau<br />

kdnnte man jedenfalls den Nachbau<br />

einer Heiliggrabkapelle erkennen.<br />

Wahrscheinlich haben hier die Kreuzritter<br />

vor ihrer Reise ins Heilige Land<br />

Gluck und Segen fur ihre weite Reise<br />

erfleht. Die Historiker sind daherauch<br />

der Meinung, daB sie Mitte des 12.<br />

Jahrhunderts entstanden ist. Kaiser<br />

Konstantin hat bereits im Jahre 336<br />

n.Chr. Grablegungs- und Auferstehungskirchen<br />

entstehen lassen, die<br />

als Rundbau ausgebildet waren und<br />

50<br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

das von 12 SSulen umgebene Grab<br />

Christi umschlossen.<br />

Die Kapelle wird erstmals 1226 genannt,<br />

als Graf Gottfried II. am Samstag<br />

vor Palmsonntag bei der „Kapelle<br />

Druggelte uber dem MohnefluBe" den<br />

Hof Crutiiem Krs. LiJdingfiausen gegen<br />

eine Geldsumme, die er zur Pilgerfahrt<br />

Ins Heillge Land benStigt hat, dem<br />

Agidilkloster in IVIunster uberlSBt.<br />

In der Kapelie befindet sich noch eine<br />

schwere Baumtruhe. Sie ist aus einem<br />

Eichenstamm herausgefiauen und<br />

paBt genau zwiscfien den beiden gemauerten<br />

Pfeilern fiindurch. Es kOnnte<br />

sein, daB dieseTrufie einst zur Grablegung<br />

des Heilandes venwandt wurde<br />

(wie das bei Karfreitagsgottesdiensten<br />

nocli ublichi ist).<br />

Der Regierungsprasident als Patronatsherr<br />

hat Ende der 60er Jahre d.Jh.<br />

eine Unterfundamentierung der nur<br />

gering gegrundeten Grundmauern<br />

durchfuhren lassen. Hierdurch konn-<br />

Dat Namensdagesgeschenk<br />

Heinrich, deLehrun Furster Anton kamen vamStammdiske un wollen haime<br />

gohn. Et was late woaren. De meisten Huiser in der Stroote laggten all imme<br />

Duistern. Mens bey Schausters brannten alle Lechter, un dut'm Finster schaltert:<br />

„Hoch soil sie lebenl"<br />

..DunnenNlar", saggte Anton, Jeck gloiwe, duen Dag Is Anna Do fieri se<br />

Namensdag van der Schaustersken. Kumm, nix as hiene, et Anna gratelaiern!"<br />

..Biste gecK s§o spat nao un dann met lieger Hand?' Heinrich woll widdergohn.<br />

„Datlot mick mens maken", saggte Anton un toag Heinrich bey Schausters ter<br />

Housediar rin. Imme Gang machte Anton halt: ,.BIiv dou hey stohn un wachte.<br />

leckkumme footens wier", un dometstaig holde Kellertrappe rin. Ase hoi wier<br />

ropp kam, harre wat ungerm Lippe un lachere: „Sio, noii konn vey gratelaiern!"<br />

Daiboiden woaren metgraotemHallabegrulBet, unt Anna roip:„Jespaterder<br />

Miend um so schdner die Gastef Anton toag lachend ne Hasenbolle ungerm<br />

Upp denne un saggte: „D§, Anna, taum NamensdagI"<br />

Et Piasaier was graoti Heinrich un Anton saten balle beym Diske, lolten iarg<br />

laten un Drinken guett schmecken un woaren ziemlech de Lesten, dai op de<br />

Strote torkelern. Ase de Anton dann 'm Lehr vertallte, bou hoi de Hasenbolle<br />

bey Schausters out der Tiefkuhltruhe klemmet hair, woll sick de Lehr halv<br />

daotlachen. Hoi lachere sao wahne, dat met wackelege Gebiet out'm Mdule<br />

floag un ne Ecke met me Backentahn in de Goate hockelere. -<br />

Et Anna schante am annern Dage op di§n Filou vamme Furster, asetin de Truhe<br />

kuckere un de twedde Hasenbolle sochte.<br />

De Furster hat em Anna aber ne nigge Bolle taukummen loten.<br />

H. JungUut-Bergenthal<br />

Die Druggelter Kapelle (GrundriB)<br />

ten Venwitterungserschelnungen,<br />

insbesondere die Feuchtigkeit der<br />

SSulen, die ca. 1 m hoch gedrungen<br />

war, gehemmt werden. Die SSulen sind<br />

inzwischen trocken und blattern nicht<br />

mehr ab. AuBerdem wurden die Eisenverspannungen<br />

in den Gewolben, die<br />

man frijher fur die Standfestigkeit fur<br />

erforderlich hielt, entfernt. Das hat wesentlich<br />

zur besseren Anschaulichkeit<br />

beigetragen und die Kapelle dem<br />

ursprunglichen Zustand wieder nSher<br />

gebracht.<br />

Rund um die Kapelle erfolgte eine<br />

Steinpflasterung mit der Abweisung<br />

derOberfiachenwasser vom Gebaude.<br />

Das Dach wurde erneuert und das Gebaude<br />

weiB getuncht.<br />

Wilhelm Siepmann<br />

Wie arbeiteten unsere<br />

Vorfahren?<br />

Kreisheimatbund OIpe<br />

veranstaltet<br />

Jugendwettbewerb<br />

Zu einem Jugendwettbewerb zur Geschichte<br />

der Arbeitswelt im Kreis OIpe<br />

ruft der Kreisheimatbund OIpe auf. Wie<br />

arbeiteten unsere Vorfahren? Mit dieser<br />

Frage sollen sich die jungen Mitburger<br />

auseinandersetzen. Der Wettbewerb<br />

soil zur Beschaftigung mit der<br />

Geschichte des Kreises OIpe anregen.<br />

Durch das Entdecken von Spuren der<br />

Vergangenheit soil das Verstandnis fur<br />

die Situation der Menschen hierzulande<br />

vertieft werden.<br />

Teilnehmen kOnnen Schuler der Sekundarstufe<br />

I und II sowie Jugendliche<br />

und junge Erwachsene bis zum vollendeten<br />

21. Lebensjahr. Einzelpersonen,<br />

Schulklassen und Schuler- und Jugendgruppen<br />

sind teilnahmeberech-<br />

tigt. Der Wettbewerb, fur den Landrat<br />

Host Limper die Schirmherrschaft<br />

ubernommen hat, soil anregen, sich an<br />

Hand ausgewahlter Beispiele intensiv<br />

mit der Arbeitswelt vergangener Tage<br />

zu beschaftigen.<br />

Die Ergebnisse der Nachforschungen<br />

konnen in Texten, als Zeichnungen,<br />

Skizzen, Karten und Fotosammlungen<br />

Oder auch als Modelle dargestellt werden.<br />

Eine Jury unter Vorsitz von KreisheimatpflegerGunther<br />

Becker wird die<br />

Wettbewerbsbeitrage bewerten. EinsendeschluB<br />

ist am 30. Juni dieses<br />

Jahres. Die Arbeiten mussen eingereicht<br />

werden bei der Geschaftsstelle<br />

des Kreisheimatbundes OIpe, Kurfurst-Heinrich-StraBe<br />

34, 5960 OIpe.<br />

Dort kann auch ein Informationsblatt<br />

angefordert werden (Tel. 02761/81-<br />

651),<br />

Als Gewinne sind Geld- und Sachpreise<br />

sowie Rundfluge ausgesetzt. Die<br />

Schule mit den meisten Preistragern<br />

erhait den Preis des Landrats. Co.<br />

51<br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Dorfpastor,<br />

KiJnstler und<br />

Volkserzieher<br />

Geistlicher Rat Rarrer Ernst<br />

in Altastenberg wurde 80 Jahre<br />

alt.<br />

Der „hOchste" Priester seiner Diflzese<br />

ist er schon seit mehr als 25 Jahren.<br />

1956 kam Pfarrer Friedrich Ernst nach<br />

Altastenberg, dem hochstgelegenen<br />

Pfarrdorf im Erzbistum Paderborn.<br />

KiJrzlich wurde er in seinem „Einmannbetrieb",<br />

wie er seine l

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Ikonen- and Schieferarbeiten des KiJnstlers Friedrich Ernst<br />

als der Umweltschutz noch kein<br />

Schlagwort war. Er ermutigte und aktivierte<br />

immer wieder seine Gemeindemitglieder<br />

zu verantwortlicher Arbeit<br />

fur das Dorf, seine Vereine, ilire sauerlandisclie<br />

Heimat. So tragt er wesentlich<br />

dazu bei, daB sich die Altastenberger<br />

in besonderer Weise fur ihr Dorf<br />

engagieren. Wie erfreut war Pfarrer<br />

Ernst, dal3 alle Bemuhungen der Dorfbewohner<br />

zur Anerkennung als<br />

„SchOnstes Dorf" auf Bundesebene<br />

fijhrten. Er war niclnt nur fiJr viele<br />

Entwicklungen und Aktivitaten der Initiator,<br />

ertrug auch selbsterfieblich zur<br />

Gestaitung des Dorfes bei. Er renovierte<br />

die Kapelle am Brandtenberg mit eigener<br />

Hand und schmuckte den<br />

Innenraum mit seinen Schieferarbeiten.<br />

Er bemijfite sich um die Erhaltung<br />

der alten Pfarrkirche als Dorf- und<br />

Friedhofskapelle, er sorgte fur die wur-<br />

dige Gestaitung des Kirchplatzes. Die<br />

neue Pfarrkirche Maria Schnee und die<br />

Erweiterung des Friedhofes sind ebenso<br />

Werke seiner Amtszeit, wie die<br />

Anschaffung der Kirchenglocken und<br />

der neuen Orgel!<br />

Nicht zuletzt zeugen uberall in Altastenberg<br />

und im hohen Sauerland<br />

Bildwerke von dem Kunstler Friedrich<br />

Ernst. Kreuzwege, Marienbildnisse,<br />

Ikonen, gemalt Oder in Schiefer gehauen,<br />

sind Aussagen einestiefen religiosen<br />

Empfindens. Er versteht sein<br />

Malen und Bildhauen als eine besondere<br />

Form der Predigt. Er will dem Betrachter<br />

das Heilsgeschehen vergegenwartigen<br />

und bildhaft vor Augen<br />

fuhren.<br />

In seiner Bescheidenheit will er nichts<br />

anderes sein als Seelsorger, einfach<br />

ein Dorfpastor am Kahlen Asten.<br />

Johannes Bodger<br />

Nochmals Nibelungen?<br />

Nein, keine Bange! Es sollen die in <strong>Heft</strong><br />

1/1982 gemachten und im vorigen <strong>Heft</strong><br />

groBenteils wiederholten AusfiJhrungen<br />

hier nicht nochmals aufgegriffen<br />

werden. GewiB, die von H. Ritter aufgestellten<br />

Thesen uber den Nibelungenzug<br />

nach Soest sind und bleiben fur<br />

uns interessant. Die frankischen Brukterer,<br />

nachdem ein Teil ihres Volks vor<br />

der groBen Schlacht von 451 dem Hunnenkonig<br />

Attila und ein anderer Teil<br />

dem frankischen Heer, das auf seiten<br />

des Rftmers Aetius kampfte, zugezogen<br />

waren, Boruktuarier genannt, waren<br />

schlieBlich wohl Vorfahren der<br />

heutigen Sauerlander. Ritters Buch<br />

„Die Nibelungen zogen nordwSrts" war<br />

fur uns somit hochaktuell. Der Nachfolgeband<br />

„Dietrich von Bern, KOnig zu<br />

Bonn" bringt nicht einmal mit „Venedi"<br />

- daB es sich hier nicht um Wenden<br />

handein kann, hat GiJnter Becker in<br />

den OlperHeimatstimmen nachgewiesen<br />

- fur uns etwas Aktuelles. Es sei<br />

deshalb dafijr pladiert, daB, wenn dies<br />

Thema noch einmal aufgegriffen wird,<br />

das durch einen Wissenschaftler geschehen<br />

sollte, dem die Vielschichtigkeit<br />

des Komplexes Nibelungenlied/<br />

Niflunga Saga und die damit verbundenen<br />

vielfachen friJhgeschichtlichen<br />

und sprachwissenschaftlichen Probleme<br />

vertraut sind. Doch Fachleute<br />

dieses Formats werden kaum unsere<br />

Zeitschrift als Forum wahlen. Und<br />

wenn Dr. Ritters Thesen, wie ich hoffe,<br />

von der Wissenschaft aufgegriffen<br />

werden, wird es jedenfalls lange<br />

dauern, bis sich ein konkretes Ergebnis<br />

abzeichnen kann. Darilber naturlich<br />

muBte berichtet werden; aber bis<br />

dahin vergeht noch viel Zeit.<br />

Theo Hundt<br />

Nachtrag/Berichtigung zu<br />

SAUERLAND Nr. 1 Marz 1984:<br />

Bei dem Titelfoto von Friedhelm Ackermann<br />

handelt es sich um die historische<br />

Stockumer (Sundern) Pfarrkirche<br />

St Pankraz (12./13. Jh., Turm noch<br />

alter).<br />

Der Untertitel zu „Nun ade, du mein<br />

lieb Heimatland" (S. 19) muB richtig<br />

lauten: Ein Lied, sein Schopfer und<br />

dessen Geschick, wie es auch im<br />

nachfolgenden Text (Absatz 3) richtig<br />

vermerkt ist.<br />

53<br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong><br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Augustin Wibbelt<br />

an<br />

Christine Koch<br />

Am 23. Juni 1934 schrieb der in Iserlohn<br />

geborene niederdeutsche<br />

Sprachwissenschaftler Erich NCrrenberg<br />

(1884-1964) seinem Freund<br />

Augustin Wibbelt, dem bedeutenden<br />

IVIunsterlander Erzatiler und Lyril

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

BiJCHER • SCHRinTUM<br />

„Glocken im Sauerland"<br />

Ein neues Buch von<br />

Dr. Magdalena Padberg<br />

Die Sparkasse Finnentrop hat sich<br />

nach der Anbringung eines Glockenspiels<br />

an Ihrer neuen Geschaftsstelle<br />

wieder einmal verdient gemacht, namlich<br />

mil der Herausgabe des Buches<br />

„Glocken im Sauerland", das sie ubrigens<br />

in geschmackvoller Aufmachung<br />

bietet.<br />

Es war fur unsere sauerlSndische Heimat<br />

eine gliJckliche Fijgung, dal3 ihrfijr<br />

ihr Vorhaben eine so kenntnisreiche,<br />

fachvertraute Dr. Magdalena Padberg<br />

zurVerfiJgung stand. Sie konnte.gewiB<br />

auch durch von ihr genannte Heifer<br />

freundlich unterstiJtzt, mit einer FiJlle<br />

von Material aufwarten, das sie in muhsamer<br />

Kleinarbeit zusammengetragen<br />

und zu einem bunten StrauB gefugt,<br />

also sehr ansprechend dargeboten<br />

hat.<br />

Mit welcher Grundlichkeit sie vorgegangen<br />

ist und wie liebevoll sie gewirkt<br />

hat an diesem uppigen, farbigen Gebinde<br />

von Bericht, Erzahlung, Sage,<br />

Gedicht und nicht zuletzt ganz vorzijglichem<br />

Bildmaterial, das verdient hohes<br />

Lob. Sie hat nicht nur unterGefahren<br />

Glockenstijhle erstiegen, urn verlaBliches<br />

Wissensgut zu erlangen, sie<br />

hat auch in unermijdlicher Suche, geradezu<br />

wie ein WiinschelrutengSnger,<br />

alias aufgespurt, was eine illustre Reihe<br />

tails sehr namhafter Autoren zu dem<br />

ihr am Herzen liegenden Thema geschrieben<br />

haben.<br />

IndieserWeltdernuchternanVerdiesseitigung,<br />

die fur Goethes Gedicht von<br />

der wandelnden Glocke nur noch ein<br />

mudes, ja auch grinsendes Lachein<br />

hat und in der man kirchenfremd und<br />

gottverlassan den Klang der Glocke<br />

nur noch nach Phon-Graden bemiBt<br />

und gegen ihren „gesundheitsgefahrdenden<br />

Larm" (nicht aber gagen den<br />

panatranten Disco-Radau) aufbegehrt,<br />

wird uns durch die Verfasserin nahegebracht,<br />

was die Glocke einmal fijr im<br />

tiefsten christliche Manschen bedeutet<br />

hat, als Schiller ihr sein hohes Lied<br />

widmate, um die Ablaufe das Lebens<br />

mit dem GlockanguB in Gleichklang zu<br />

bringen. Bei solcher Betrachtungsweisa<br />

geht uns wieder auf, wie heilsam as<br />

ware, wann wir im Emanzipationsrummel<br />

buntgefiedarter Egoismen gagen<br />

die diesen zuzuschreibende Zerstorung<br />

christlicher Glaubens- und Verhaltansgrundsatze<br />

einiges von dem<br />

zuruckgewinnan kOnnten, was uns in<br />

dam vermeintlichan Fortschritt unversehans<br />

abhandan gekommen ist.<br />

Wir erfahran hier wieder, was die Glokke<br />

den bauerlichen Manschen auf den<br />

einsaman Ackarn und in stillen Wal-<br />

mlendi<br />

darn einmal bedautet hat, denan sie<br />

mit dem draimaligen Angelus tSglich<br />

die Zeit, aber auch die Mahnung zum<br />

Gebat zurief und in denen siedia ohnadies<br />

schon starke Gottbezogenheit<br />

wachhielt. Wir arfahran, daB die Glocke<br />

den Manschen in alien Lebenslagen<br />

beglaitet hat: mit ihrem Sonntags- und<br />

Fastgeiaute, als Sterbeglocke, als<br />

Notglocka bei Branden undfilrVarirrte.<br />

Mit dar am Anfang des Buches stehendan<br />

kurzgefaBten Entwicklungsgaschichte<br />

das immerzu verfainerten<br />

und verbesserten Glockangussas<br />

nimmt uns die Verfasserin an dia Hand<br />

und gaht mit uns den Weg bis in diase<br />

unsere Tage. Sie macht uns bekannt<br />

mit den badautendsten<br />

Glocken unsarer<br />

Heimat und<br />

widmat sich ainpragsam<br />

den<br />

hochachtbaran<br />

saueriandischen<br />

GlockangieBern.<br />

Sie berlchtet<br />

von sagenhaften<br />

Glockengussen,<br />

wie auch Glockan<br />

schicksalen, von<br />

Glockenspruchan,<br />

Weihe-Ritualen,<br />

Glockner- und Lautebrauchen, auch<br />

vom Glockenarsatz durch das „Kliapstern"<br />

in den stillen Tagen der Karwoche.<br />

Und unvarsehens sind wir dann<br />

mit ihr bald auf dem waiten Blumenanger<br />

dichterischar Aussagen, dia - geschickt<br />

varteilt - diesem herrlichen<br />

StrauB von Gadanken, Erinnerungen<br />

und Bildarn leuchtende Farba geben.<br />

Ein bedeutsamer kulturpolitischar Beitrag<br />

zur Geschichta des Sauarlandes,<br />

der unsere Achtung findet und unsaren<br />

Dank ausl6st, aber auch die Hoffnung<br />

auf noch waitere Werke der verdienten<br />

Verfasserin.<br />

Das Buch ist inzwischen im Fachhandel<br />

sowia bei der Sparkasse Finnentrop<br />

und den Sparkassen im Kreis<br />

OIpe und Hochsauerland zum Preise<br />

von 26,— DM arhaltlich. Norbert VoB<br />

Magdalena Padberg: Glocken im Sauerland.<br />

Hrsg. Sparkasse Finnentrop. 1983. 88 S.<br />

Inventar des<br />

Stadtarchivs Soest<br />

Mahr als 10.000 Urkundan und Akten<br />

sind jetztlm„lnventar des Stadtarchivs<br />

Soest" aufgelistet worden. Das Archivamt<br />

des Landschaftsverbandas Westfalan-Lippe<br />

(LWL) stallta das 900seitige<br />

Wark zusammen. Untar anderem<br />

gaban die Chroniken und Urkundan<br />

Auskunft ijbar das Soaster Recht und<br />

seine Bedeutung in der Manse; iJbar<br />

die haldanhafte Verteidigung im 15.<br />

Jahrhundert gegan den K6lnar Erzbischof<br />

als frijharen Stadtherrn, die im<br />

ganzen deutschan Reich Baachtung<br />

fand; iJbar die Einfuhrung dar Reformation<br />

in Westfalen durch Korraspondanzen<br />

zwischan Soestar Stadtherran<br />

mit Luther und Malanchthon. Baarbeitet<br />

wurden die Bestanda des alten<br />

Archivs der Stadt von Wilhelm Kohl<br />

und Gerhard Kohn. LWL<br />

Inventardes Stadtarchivs Soest, Bestand A. Band<br />

9 der Inventare dernichtstaatlichen Archive Westfalens.<br />

Verlag Aschendorff Munster. 1983. 98,—<br />

DM.<br />

Water - warm-saoltrig spoilt mi iim dat Liew,<br />

verwiiehnt as so'n Kattken de Butten, de stiew!<br />

Drum giinn Di all tiedig so'n »Trugg-up-jung-Tau«<br />

wat kump Di entgiagen in Leisbem-Bad chau!<br />

Kur + Einkehr = Bad Waldliesbom<br />

55<br />

© Copyright Sauerlander <strong>Heimatbund</strong><br />

SHB Meschede Sauerlaender <strong>Heimatbund</strong>

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Abgerissenwurde das alte Bauernhaus Heinemann in Herrntrop in der Gemeinde<br />

Kirclihundem vor wenigen Wochen. Zusammen mit einem atinliclien Fachwerktiaus<br />

in unmitteibarer Nalie, das nun allein da stelit, war das l-laus IHeinemann Mittelpunkt<br />

und Zierde des Dorfes Herrntrop. Nachdem sicti iange Jahre i

Sauerländer <strong>Heimatbund</strong><br />

SAUERLAND<br />

Karst und Hohle<br />

Mit seinem Jahrbuch 1982/83 verfolgt<br />

der Verband der Deutschen Hohlenund<br />

Karstforschere.V., Munchen, eine<br />

neue Konzeption: Jeder Jahrgang<br />

steht unter einem regionalen Rahmen<br />

und vereinigt Beitrage zur karst- und<br />

hohlenkundlichen Forschung des jeweiligen<br />

Gebietes. Der Beginn wird mit<br />

Beitragen zur Karst- und Hfihlenforschung<br />

in Westfalen gemacht. IVIehrere<br />

Gebietskorperschaften, Institutionen<br />

und Personen haben durcin Spenden<br />

und Zuschijsse zur Finanzierung<br />

beigetragen.<br />

Das Sauerland nimmt - naturgemaB -<br />

den grol3eren Teil dieses Jalirbuchs<br />

ein. Der riJhrige Scliriftleiter Dieter W.<br />

Zygowski, IVIunster, hat foigende das<br />

Sauerland betreffende wissenschaftliche<br />

Beitrage zusammengebractit:<br />

Gerd Wenzens, Ein Beitrag zur Morphogenese<br />

der Karstiandsctiaften im<br />

nordlichen Saueriand; Dieter W. Zygowski,<br />

Die Holiien der Briloner Hochflaclne;<br />

Karl-Heinz Pielsticker, Ein<br />

neuer HOtiienaufschluB im Kalkgebiet<br />

der f-lohen Liet bei Warstein; Karl-<br />

Heinz Pielsticker, Neuentdeckungen in<br />

der Simonhahle im Lormecketal (Ost-<br />

Sauerland); Arnulf Bruckner u. Dieter<br />

W. Zygowski, Das Kirschhollenloch in<br />

Attendorn (Sud-Sauerland) unter besonderer<br />

Berucksichtigung seiner<br />

pleistozanen Fauna; Karl-Heinz Pielsticker,<br />

Neue Hohlenaufschlijsse im<br />

westlichen Steinbruch in Sundern-<br />

Westenfeld; Dieter Burger, Mikromorphologische<br />

Untersuchungen derVerwitterungsresiduen<br />

im Bereich der<br />

Iserlohner Kalkmulde; Walburga Studen.<br />

Die Schauhohlen des Sauerlandes<br />

und ihre Bedeutung fur den Fremdenverkehr;<br />

Detlef Rothe, Ur- und frutigeschichtliclie<br />

Funde in sudwestfSlischen<br />

Hohlen; Wilhelm Bleicher, Eisenzeitliclie<br />

Funde aus der Honerthohle;<br />

Hartmut Polenz, Uberlegungen<br />

zur Nutzung westfaiischer HOhlen<br />

wahrend der vorrOmischen Eisenzeit.<br />

Weitere 6 Beitrage befassen sich mit<br />

wissenschaftlichen Fragestellungen<br />

des Munsteriander Kreidebeckens. Zu<br />

Kreisschutzenbund<br />

Brilon neues Mitglied<br />

Der Kreisschutzenbund Brilon beschloB<br />

in seiner Kreisdelegiertenversammlung<br />

am 10. April, Mitglied des<br />

Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>es zu werden.<br />

KreisgeschaftsfiJhrer Hankein<br />

formulierte: „Wir hoffen sehr, mit unserem<br />

Beitrag zu einer kooperativen<br />

Arbeit beizutragen, um die gesteckten<br />

Ziele beider Bunde zu verwirklichen." -<br />

Der Vorstand des Sauerlander <strong>Heimatbund</strong>es<br />

freut sich uberden Beitritt des<br />

Kreisschutzenbundes Brilon und hofft<br />

auf noch engere Zusammenarbeit in<br />

der Zukunft.<br />

alien Aufsatzen sind zahlreiche Fotos,<br />

Zeichnungen, Risse, Tabellen und<br />

ausfiJhrliche Literaturangaben beigegeben.<br />

Karst und HOhle 1982/83. BeitrSge zur Karst- und<br />

HOhlenforschung in Westfalen. Hrsg. v. Verband<br />

der Deutschen HOhlen- und Karstforscher e.V.<br />

Munchen. Munchen 1983. 217 S. mit zahlreichen<br />