Energie-Beratungsbericht - Envisys

Energie-Beratungsbericht - Envisys

Energie-Beratungsbericht - Envisys

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Energie</strong>-<strong>Beratungsbericht</strong><br />

gemäß den Richtlinien über die Förderung der Beratung<br />

zur sparsamen und rationellen <strong>Energie</strong>verwendung in Wohngebäuden vor Ort<br />

Objekt<br />

Einfamilienhaus<br />

Herr Mustermann<br />

Musterstraße 1<br />

12345 Musterstadt<br />

Aktenzeichen: 01-001-0081<br />

Auftraggeber <strong>Energie</strong>berater<br />

Mustermann Dipl.-Ing. Angela Schöffel<br />

Musterstraße 1 Graben 1<br />

ENVISYS GmbH & Co. KG<br />

12345 Musterstadt 99423 Weimar<br />

99423 Weimar 22.9.2010<br />

Firmenstempel + Unterschrift

Inhalt<br />

10/2010<br />

1 Zusammenfassung 5<br />

1.1 Allgemeines 5<br />

1.2 Ergebnisse im Überblick 6<br />

2 Einleitung 9<br />

2.1 Nachrüstpflichten bei Anlagen und Gebäuden 9<br />

2.2 Aufgabenstellung 10<br />

2.3 Grundlagen der Berechnungen 10<br />

2.4 Wichtige Begriffe 11<br />

3 Beschreibung und Bewertung des energetischen Ist-Zustandes des Gebäudes 13<br />

3.1 Grunddaten 13<br />

3.2 Nutzerverhalten 15<br />

3.3 Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle 15<br />

3.4 Transmissionen durch Wärmebrücken 16<br />

3.5 Thermografische Untersuchung des Gebäudes 16<br />

3.6 Beschreibung und Bewertung der Lüftung 17<br />

3.7 Luftdichtigkeitsprüfung des Gebäudes 17<br />

3.8 Beschreibung und Bewertung der Heizungsanlage 18<br />

3.9 Beschreibung und Bewertung der Warmwasserbereitung 19<br />

3.10 Ergebnisse der Photovoltaik-Anlage 19<br />

3.11 Bisherige wärmetechnische Investitionen am Gebäude 21<br />

3.12 <strong>Energie</strong>bilanz im Ist-Zustand 21<br />

3.13 Beurteilung des Gebäudes nach der <strong>Energie</strong>einsparverordnung 25<br />

3.14 Schwachstellen des Gebäudes 26<br />

4 Strombedarf und Stromeinsatz im Gebäude 27<br />

5 Beschreibung der <strong>Energie</strong>sparvarianten 31<br />

5.1 Variante: Sanierung Gebäudehülle 32<br />

5.1.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 32<br />

5.1.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Gebäudehülle 34<br />

5.2 Variante: Sanierung Anlage 36<br />

5.2.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 36<br />

5.2.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage 38<br />

5.3 Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage 39<br />

5.3.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 39<br />

5.3.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage 41<br />

5.4 Variante: Sanierung Hülle und Anlage 43<br />

5.4.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante 43<br />

5.4.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Hülle und Anlage 45<br />

5.5 Maßnahmenbeschreibung 49<br />

5.5.1 Schrägdach, Untersparrendämmung 49<br />

5.5.2 Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal 49<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 2

10/2010<br />

5.5.3 Deckendämmung einblasen, begehbar 49<br />

5.5.4 Kellerdeckendämmung abgehängt 49<br />

5.5.5 Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem 50<br />

5.5.6 Innendämmung, Kalzium Silikatplatten 50<br />

5.5.7 Fensteraustausch, Passivhausqualität 50<br />

5.5.8 Blower-Door-Test 51<br />

5.5.9 Pelletheizkessel 51<br />

5.5.10Anschluss an Heizwärmebereiter 52<br />

5.5.11TWW-Speicher klein - (150 l) 52<br />

5.5.12Heizleitungen alle dämmen 52<br />

5.5.13TWW Leitungen dämmen 53<br />

5.5.14Elektronisch geregelte Heizungspumpe 53<br />

5.5.15Brauchwasser-Solarkollektor 53<br />

5.5.16Pufferspeicher - (1000l) 54<br />

5.5.17Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 54<br />

5.5.18Lüftungskonzept erstellen 55<br />

5.6 Vergleich der Varianten 57<br />

5.6.1 Vergleich der technischen Verbesserung der Gebäudehülle 57<br />

5.6.2 Vergleich der <strong>Energie</strong>kennzahlen 57<br />

5.6.3 Umweltwirkung 58<br />

5.6.4 Vergleich der Primärenergie der Varianten 59<br />

5.6.5 Wirtschaftlichkeit der Varianten 60<br />

5.7 Ergänzende Angaben zum Vergleich der Varianten 63<br />

5.7.1 Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien 63<br />

5.7.2 Amortisationszeiten der Maßnahmepakete in verschiedenen Szenarien 63<br />

6 Anhang: Ergänzende Angaben 65<br />

6.1 Empfehlungen zum <strong>Energie</strong>sparen und gesunden Wohnen 65<br />

6.1.1 Anmerkungen zur Behaglichkeit 65<br />

6.1.2 Allgemeine <strong>Energie</strong>spartipps 65<br />

6.1.3 Hinweise zur Luftfeuchte 65<br />

6.1.4 Hinweise zum richtigen Lüften 66<br />

6.1.5 Hinweise zum Stromsparen 67<br />

6.1.6 Heizungsmodernisierung 68<br />

6.1.7 Thermische Solaranlage zur Warmwasser-Bereitung 69<br />

6.1.8 Regenwassernutzung 69<br />

6.1.9 Photovoltaik-Anlage 69<br />

6.1.10Allgemeine Anmerkungen zu Wärmedämmverbund-System (WDVS) 70<br />

6.2 Erläuterungen zu Wärmebrücken 71<br />

6.3 Entsorgungskonzept 72<br />

6.4 Bewertungsschemata 73<br />

6.5 Anhang: Berechnung der Transmissionen durch die Bauteile 74<br />

6.6 Bauteilnachweis nach EnEV 75<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 3

10/2010<br />

6.6.1 Bauteile mit Abgrenzung nach oben 75<br />

6.6.2 Bauteile mit Abgrenzung nach unten 78<br />

6.6.3 Bauteile mit seitlicher Abgrenzung 79<br />

6.6.4 Fensterbauteile 82<br />

6.7 Förderungen 84<br />

6.8 Internetadressen 84<br />

6.9 Glossar 84<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 4

1 Zusammenfassung<br />

1.1 Allgemeines<br />

10/2010<br />

Der Beratungsempfänger Mustermann plant die Modernisierung des betrachteten Gebäudes, um<br />

den jährlichen <strong>Energie</strong>verbrauch zu senken und die <strong>Energie</strong>kosten sowie Schadstoffemissionen zu<br />

minimieren.<br />

Der vorliegende <strong>Beratungsbericht</strong> hat die Aufgabe, eine möglichst genaue Ist-Analyse des<br />

Gebäudes zu erstellen, um auf dieser Grundlage Empfehlungen für energetische Sanierungsvarianten<br />

zu entwickeln. Ziel dabei ist die Empfehlung von Sanierungsvarianten, die ein Optimum an<br />

Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit ermöglichen.<br />

Die Berechnung des <strong>Energie</strong>bedarfs und der Wirtschaftlichkeit von <strong>Energie</strong>einsparmaßnahmen<br />

beruht auf dem LEG (Leitfaden energiebewusste Gebäudeplanung) des IWU Darmstadt (Institut für<br />

Wohnen und Umwelt).<br />

Auf Wunsch des Beratungsempfängers bzw. auf Empfehlung des Beraters wurden für die<br />

<strong>Energie</strong>sparmaßnahmen folgende Varianten untersucht:<br />

- Sanierung Gebäudehülle<br />

- Sanierung Anlage<br />

- Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />

- Sanierung Hülle und Anlage<br />

Hinweise:<br />

- Der <strong>Beratungsbericht</strong> wurde nach bestem Wissen auf Grund der verfügbaren Daten erstellt.<br />

Irrtümer sind vorbehalten.<br />

- Alle in diesem Bericht getätigten Aussagen zur <strong>Energie</strong>einsparung beruhen auf Berechnungen<br />

und Prognosen, d.h. theoretischen <strong>Energie</strong>bilanzen, bei denen unter anderem zum<br />

Nutzerverhalten und zu anderen, nicht genau bekannten Größen sinnvolle Annahmen getroffen<br />

werden müssen. Diese Annahmen wurden mit Sorgfalt getroffen und wurden anhand<br />

der bekannten <strong>Energie</strong>verbrauchswerte des jetzigen Gebäudezustands kritisch geprüft.<br />

Dennoch sind die berechneten <strong>Energie</strong>einsparungen nur Näherungen.<br />

- Die Randdaten der Wirtschaftlichkeit sind ebenfalls gewissenhaft, weder zugunsten noch<br />

zu ungunsten einer Investition gewählt. Insbesondere bei den Investitionskosten handelt es<br />

sich um Schätzkosten, wie sie im Rahmen der <strong>Energie</strong>beratung üblich sind.<br />

- Die Durchführung und der Erfolg einzelner Maßnahmen bleiben in Ihrer Verantwortung. Sie<br />

sollten, insbesondere bei bedeutenden Investitionen in Baumaßnahmen und Heizungsanlagen<br />

immer mehrere Vergleichsangebote einholen und kritisch prüfen. Um Fehler zu vermeiden<br />

und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen, sollten Sie für die Umsetzung<br />

einen Fachplaner (Architekten oder Ingenieur) hinzuziehen.<br />

- Der <strong>Beratungsbericht</strong> ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte bleiben dem Unterzeichner<br />

vorbehalten. Der <strong>Beratungsbericht</strong> ist nur für den Auftraggeber und nur für den<br />

angegebenen Zweck bestimmt.<br />

- Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit der schriftlichen Genehmigung<br />

des Verfassers gestattet.<br />

- Eine Rechtsverbindlichkeit folgt aus unserer Stellungnahme nicht. Sofern im Falle entgeltlicher<br />

Beratungen Ersatzansprüche behauptet werden, beschränkt sich der Ersatz bei jeder<br />

Form der Fahrlässigkeit auf das gezahlte Honorar.<br />

- Der <strong>Beratungsbericht</strong> wurde dem Auftraggeber in einem Exemplar überreicht.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 5

1.2 Ergebnisse im Überblick<br />

Zusammenfassung<br />

Das betrachtete Gebäude befindet sich energetisch in einem sehr schlechten Zustand.<br />

10/2010<br />

Die Gebäudehülle weist entsprechend der Konstruktion und dem Baualter hohe Wärmeverluste<br />

auf. Besonders die Außenwände verursachen einen hohen <strong>Energie</strong>verlust. Der berechnete<br />

<strong>Energie</strong>bedarf liegt über dem Durchschnitt von älteren frei stehenden Gebäuden und ist als hoch<br />

einzustufen.<br />

Die Fenster wurden 1978 ausgetauscht. Sie entsprechen damit dem Stand dieser Zeit und<br />

verursachen einen entsprechend hohen <strong>Energie</strong>bedarf.<br />

Die Heizung stammt aus dem Jahr 1975 und hat entsprechend hohe Anlagenverluste. Die<br />

Leitungen (Heizungs- und Warmwasserleitungen) sind schlecht gedämmt.<br />

Zur Senkung des <strong>Energie</strong>bedarfs schlagen wir folgende Maßnahmen vor:<br />

- Dämmung der Außenwände<br />

- Dämmung des Daches<br />

- Dämmung oberste Geschossdecke und Abseitenwand<br />

- Einbau einer Brennwertheizung<br />

- Anschluss der Warmwasserbereitung an die Heizung<br />

- Dämmung aller Heizungs- und Warmwasserleitungen<br />

- Brauchwassersolaranlage einschließlich Erneuerung des Warmwasserspeichers<br />

- Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung<br />

Die Dämmung der Kellerdecke bringt energetisch nicht sehr viel. Diese kann aber in Eigenleistung<br />

erfolgen. Für die Behaglichkeit (Fußwärme) ist dies sicher von Bedeutung.<br />

Wir haben die Maßnahmen in sinnvollen Modernisierungsvarianten zusammengefasst. Diese<br />

betreffen entweder nur die Gebäudehülle, die Anlage, oder eine Kombination. Jede Variante wird<br />

hinsichtlich ihrer Einsparwirkung, Investitionskosten, Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkung<br />

dargestellt und miteinander verglichen. Wir raten dringend zu einer Variante unter Einbeziehung<br />

der Gebäudehülle. Eine Komplettvariante bildet das wirtschaftliche Einsparpotenzial ab. Mit ihr<br />

lassen sich ca. 70 % der zurzeit eingesetzten <strong>Energie</strong> einsparen. Es ergeben sich interessante<br />

Fördermöglichkeiten.<br />

In Variante 004 Sanierung Hülle und Anlage kann das KfW-Programm (Kreditanstalt für Wiederaufbau)<br />

<strong>Energie</strong>effizient Sanieren 151 in Anspruch genommen werden, was einem geldwerten<br />

Vorteil von ca. 12.000 € entspricht. Dies erhöht noch deutlich die ohnehin gute Wirtschaftlichkeit<br />

dieser Modernisierung.<br />

Neben der qualitativen Verbesserung geht mit einer Sanierung auch eine Wertsteigerung der<br />

Immobilie, eine Verbesserung des Fassadenschutzes, des sommerlichen Wärmeschutzes sowie<br />

ggf. steuerliche Vorteile mit einher.<br />

Nachfolgend werden die untersuchten <strong>Energie</strong>einsparmaßnahmen mit dem Ist-Zustand verglichen.<br />

Detaillierte Angaben zu den Varianten finden Sie im Abschnitt "Beschreibung der <strong>Energie</strong>sparmaßnahmen".<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 6

Energetische Verbesserung<br />

10/2010<br />

Objektzustand Endenergie*) Einsparung Investition Inv. pro m² Amortisation<br />

[kWh/m²a] % € €/m² Jahre<br />

Ist-Zustand 446 --- --- --- ---<br />

Sanierung<br />

Gebäudehülle<br />

121 73 21.222 235,8 12<br />

Sanierung Anlage 401 10 10.699 118,9 9<br />

Sanierung Anlage<br />

mit Solaranlage<br />

402 10 20.138 223,8 17<br />

Sanierung Hülle<br />

und Anlage<br />

100 78 40.860 454,0 12<br />

*) entspricht der <strong>Energie</strong>kennzahl<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Kennzahlen in einer Grafik:<br />

Umweltwirkung<br />

Objektzustand CO2 NOX CO2-Minderung.<br />

[kg/a] [g/a] in %<br />

Ist-Zustand 13.170 11.264 ---<br />

Sanierung Gebäudehülle 4.061 3.355 69,2<br />

Sanierung Anlage 786 25.453 94,0<br />

Sanierung Anlage mit Solaranlage 917 25.568 93,0<br />

Sanierung Hülle und Anlage -198 6.529 101,5<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 7

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Emissionen in einer Grafik<br />

10/2010<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 8

2 Einleitung<br />

Das Thema <strong>Energie</strong>einsparung ist in aller Munde. Die Nachhaltigkeit, die damit verbunden ist,<br />

schont Klima sowie Umwelt und sichert <strong>Energie</strong>reserven. Für den Einzelnen sind diese Effekte<br />

nicht sofort spürbar; hier zählen die jährlichen Ausgaben und der Wohnkomfort.<br />

10/2010<br />

Etwa ein Drittel der CO2-Emission in Deutschland sind auf den <strong>Energie</strong>verbrauch von Gebäuden<br />

zurückzuführen. Das sind in Deutschland fast 300 Millionen Tonnen CO2. Um diese kaum<br />

vorstellbar große Menge langfristig zu vermindern, hat sich Deutschland zusammen mit 34<br />

weiteren Industrieländern dazu verpflichtet, im Rahmen des Kyoto-Protokolls diese CO2-Emission<br />

um insgesamt 5,2% im Vergleich zum Referenzjahr 1990 zu senken. Im Rahmen der EU-internen<br />

Lastenverteilung haben die EU-Umweltminister für Deutschland schließlich eine Reduktionsquote<br />

von 21% festgelegt.<br />

Auf Grund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung haben sich die Rohölweltmarktpreise in den<br />

letzten 6 Jahren überproportional erhöht. Nach Expertenprognosen wird sich dieser Trend (nicht<br />

mehr ganz so steil) auch in den nächsten Jahren fortsetzen.<br />

Entwicklung des Rohölweltmarktpreises in $/Barrel, Quelle: www.tecson.de<br />

2.1 Nachrüstpflichten bei Anlagen und Gebäuden<br />

Wesentliche Nachrüstpflichten für den Gebäudebestand im Rahmen der EnEV:<br />

Hinweis: Bei Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen, von denen eine der Eigentümer selbst<br />

bewohnt, gelten die Nachrüstpflichten nur bei Eigentümerwechsel.<br />

- Bis zum 31.10.2004 waren gemäß BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) Wärmeerzeuger<br />

mit einem Abgasverlust größer 11 % (Nennwärmeleistung 4 - 25 kW), größer 10 %<br />

(Nennwärmeleistung 25 - 50 kW) und größer 9 % (Nennwärmeleistung über 50 kW) auszutauschen.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 9

10/2010<br />

- Bis zum 31.12.2006 waren gemäß EnEV alle Standardheizkessel, die vor dem 1.10.1978 in<br />

Betrieb genommen wurden, gegen moderne Technik auszutauschen.<br />

Ausnahme: Brennwert- und Niedertemperaturkessel, Anlagen mit einer Nennleistung < 4 KW<br />

oder > 400 KW, Anlagen für reine Warmwassererzeugung, Anlagen befeuert mit festen Brennstoffen.<br />

- Für Heizkessel, deren Brenner nach dem 01.10.1996 erneuert worden sind, gilt die Frist bis zum<br />

31.12.2008.<br />

- Neue Heizungen, die in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden, müssen die Bestimmungen<br />

der EU-Heizkesselrichtlinie erfüllen.<br />

- Bis zum 31.12.2006 waren alle zugänglichen ungedämmten Wärmeverteilungsleitungen, die<br />

sich in unbeheizten Räumen befinden, zu dämmen.<br />

- Bis zum 31.12.2006 waren alle obersten Geschossdecken von beheizten Räumen, die nicht<br />

begehbar, aber zugänglich sind, zu dämmen. Die erforderlichen Dämmstärken sind im Anhang<br />

der EnEV aufgeführt.<br />

Hausbesitzer interessiert der <strong>Energie</strong>verbrauch ihres Gebäudes aus ökologischen und ökonomischen<br />

Gründen. Dazu muss bekannt sein, woher die <strong>Energie</strong> kommt und wohin sie geht<br />

(<strong>Energie</strong>ströme). Das Aufzeigen der <strong>Energie</strong>ströme wird als <strong>Energie</strong>bilanz des Gebäudes<br />

bezeichnet. Dazu werden alle dem Gebäude in einem Jahr zugeführten <strong>Energie</strong>mengen und alle<br />

das Gebäude verlassende <strong>Energie</strong>mengen gegenübergestellt. In der <strong>Energie</strong>bilanz wird der<br />

rechnerische Endenergiebedarf festgelegt. Dieser <strong>Energie</strong>bedarf dient als Maßstab für die<br />

energetische Beurteilung des Gebäudes. Die aus der <strong>Energie</strong>bilanz resultierenden Ergebnisse sind<br />

Ausgangspunkt für weitere Berechnungen und Bewertungen zur <strong>Energie</strong>optimierung.<br />

2.2 Aufgabenstellung<br />

Der vorliegende <strong>Beratungsbericht</strong> beschreibt, durch welche Maßnahmen am zu untersuchenden<br />

Gebäude wie viel <strong>Energie</strong>, <strong>Energie</strong>kosten und CO2 eingespart werden können und in welchem<br />

Umfang diese Maßnahmen wirtschaftlich sind. Die zugehörigen Berechnungen (<strong>Energie</strong>bilanzen,<br />

Wirtschaftlichkeitsberechnungen) werden unter weitgehend realistischen Randbedingungen<br />

(Nutzer, Klima, Kosten, usw.) durchgeführt, so dass diese für die Zukunft repräsentativ sind.<br />

Es werden insbesondere solche Maßnahmen vorgeschlagen, für welche Kredite und Zuschüsse<br />

aus dem Bundesförderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) in Anspruch genommen<br />

werden können. Die Nachweise für die Erlangung von Fördermitteln entsprechen den Vorgaben<br />

der KfW, werden aber im Rahmen des Berichtes nicht erstellt.<br />

Der Bericht ist nach Vorgabe der BAFA-Richtlinien einer Vor-Ort-Beratung verfasst.<br />

2.3 Grundlagen der Berechnungen<br />

Vom Eigentümer wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:<br />

� Baubeschreibung des zu untersuchenden Gebäudes<br />

� Bestandspläne<br />

� Verbrauchsdaten für den Zeitraum von 3 Jahren<br />

� Schornsteinfeger-Messprotokoll für den Heizkessel<br />

� diverse Produktbeschreibungen für die Komponenten der Anlagentechnik<br />

Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Begehung weitere Informationen zur Nutzung, zum<br />

Zustand der Gebäudehülle (insbesondere der U-Werte) und der Anlagentechnik (Leitungslängen,<br />

Leitungsdämmung, usw.) gewonnen. Die restlichen Daten wurden aus der Literatur bzw. dem<br />

Internet entnommen.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 10

2.4 Wichtige Begriffe<br />

Wichtige Begriffe, die Sie im Bericht immer wieder finden, werden an dieser Stelle erläutert. Die<br />

weiteren Details folgen an der entsprechenden Stelle im Bericht.<br />

10/2010<br />

<strong>Energie</strong>bilanz<br />

Die <strong>Energie</strong>bilanz stellt den <strong>Energie</strong>mengen, die ein Gebäude verliert, die <strong>Energie</strong>mengen<br />

gegenüber, die dem Gebäude zugeführt werden. Diese Bilanz umfasst üblicherweise die<br />

<strong>Energie</strong>mengen für die Beheizung und Trinkwarmwasserbereitung, aber nicht den Haushaltsstrom.<br />

Üblicherweise werden die <strong>Energie</strong>mengen in einer <strong>Energie</strong>bilanz als kWh (Kilowattstunden)<br />

angegeben.<br />

<strong>Energie</strong>gewinne und <strong>Energie</strong>verluste<br />

Zu den <strong>Energie</strong>gewinnen (Zufuhr), die ein Gebäude neben der eingekauften <strong>Energie</strong> in Form von<br />

Gas, Öl, Fernwärme, Strom usw. hat, zählen die solaren Wärmegewinne über die Fenster und die<br />

inneren Wärmegewinne, z. B. aus der Abwärme seiner Bewohner. Zu den <strong>Energie</strong>verlusten<br />

(Abfuhr), die ein Gebäude hat, zählen Wärmeverluste aus Transmission (Durchlässigkeit eines<br />

Mediums) durch die Außenhülle und aus Lüftung sowie die Technikverluste, z. B. Wärmeverluste<br />

der Rohre und Speicher im Keller oder des Kessels zum Schornstein hinaus.<br />

Nutzenergie<br />

Als Nutzenergie bezeichnet man, vereinfacht ausgedrückt, die <strong>Energie</strong>menge, die zur Beheizung<br />

eines Gebäudes sowie zur Erstellung des Warmwassers unter Berücksichtigung definierter<br />

Vorgaben erforderlich ist. Die Nutzenergie ist die Summe von Transmissionswärmeverlusten,<br />

Lüftungswärmeverlusten und Warmwasserbedarf abzüglich der nutzbaren solaren und inneren<br />

Wärmegewinne und des Trinkwasserbedarfs.<br />

Endenergie<br />

Die Endenergie umfasst die vorgenannte Nutzenergie und die Anlagenverluste (einschließlich<br />

Hilfsenergie). Der Endenergieverbrauch entspricht der eingekauften <strong>Energie</strong> des Gebäudenutzers.<br />

Primärenergie<br />

Die Primärenergie ist die Gesamtheit des <strong>Energie</strong>stroms einschließlich außerhalb des Gebäudes<br />

benötigter <strong>Energie</strong> (Endenergie und Umwandlung).<br />

Verbrauch und Bedarf<br />

Mit "Verbrauch" werden die gemessenen <strong>Energie</strong>mengen bezeichnet. Beim "Bedarf" handelt es<br />

sich um gerechnete Werte. Für alle Einsparungen, die sich aus einer künftigen <strong>Energie</strong>einsparmaßnahme<br />

ergeben, muss immer ein <strong>Energie</strong>bedarf gerechnet werden.<br />

U-Wert<br />

Die Wärmeübertragung eines Bauteils (z. B. der Außenwand) wird definiert durch den Wärmedurchgangskoeffizienten<br />

oder U-Wert. Er zeigt an, wie viel Wärme durch das Bauteil nach außen<br />

fließt. Je kleiner der Wert, umso besser das Bauteil und geringer die Verluste.<br />

CO2-Äquivalent<br />

Das CO2-Äquivalent ist ein Maß für die Umweltwirksamkeit des <strong>Energie</strong>bezugs. Für jede<br />

Kilowattstunde eines <strong>Energie</strong>trägers (Gas, Öl, Strom, Holz, usw.) wurde in wissenschaftlichen<br />

Studien berechnet, wie viel umweltschädliche Stoffe (CODE2 und andere Stoffe werden gewichtet,<br />

daher "Äquivalent") entstehen, wenn diese Kilowattstunde verbraucht wird.<br />

Gesamtkostenrechnung<br />

Diese Art der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt zum einen Kapitalkosten (Zins und<br />

Tilgung für die Investition), die <strong>Energie</strong>kosten (mit <strong>Energie</strong>preissteigerung) und zusätzliche<br />

Wartungs- und Unterhaltskosten (z. B. für wartungsintensive Techniken) über einen längeren<br />

Zeitraum.<br />

Transmission<br />

Als Transmissionswärmeverluste bezeichnet man die Wärmeverluste, die durch Wärmeleitung<br />

(Transmission) der Wärme abgebenden Gebäudehülle entstehen. Die Größe dieser Verluste ist<br />

direkt abhängig von der Dämmwirkung der Bauteile und wird durch den U-Wert angegeben.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 11

Jährlicher Transmissionswärmeverlust, Quelle: Gebäudeenergieberater<br />

10/2010<br />

Lüftung<br />

Lüftungswärmeverluste entstehen durch Öffnen von Fenstern und Türen, aber auch durch<br />

Undichtigkeiten der Gebäudehülle. Die Undichtigkeit kann bei Altbauten insbesondere bei sehr<br />

undichten Fenstern, Außentüren und in unsachgemäß ausgebauten Dachräumen zu erheblichen<br />

Wärmeverlusten sowie zu bauphysikalischen Schäden führen.<br />

Anlagenverluste<br />

Die Anlagenverluste umfassen die Verluste bei der Erzeugung (Abgasverlust), ggf. Speicherung<br />

(Abgabe von Wärme durch einen Speicher), Verteilung (Leitungsverlust durch ungedämmte bzw.<br />

schlecht gedämmte Leitungen) und Abgabe (Verluste durch mangelnde Regelung) bei der<br />

Wärmeerzeugung.<br />

Wärme übertragende Fläche<br />

Fläche des Gebäudes, über die eine Wärmetransmission stattfindet. Diese Fläche wird auch als<br />

äußere Gebäudehülle bezeichnet.<br />

zu dämmende Fläche<br />

Hierbei handelt es sich um die tatsächlich zu dämmende Fläche. Diese kann von der Wärme<br />

übertragenden Fläche abweichen. Zum Beispiel gehört der Giebel eines unbeheizten Spitzbodens<br />

nicht zur Wärme übertragenden Fläche jedoch zur zu dämmenden Fläche. Die zu dämmende<br />

Fläche wird auch als Investitionsfläche bezeichnet.<br />

<strong>Energie</strong>kennzahl<br />

Ähnlich wie der Benzinverbrauch in Liter pro 100 km für Autos angeben wird, kann bei Gebäuden<br />

der jährliche Brennstoffverbrauch (Endenergie) im Verhältnis zur beheizten Wohn- oder Nutzfläche<br />

gesetzt werden.<br />

Wenn man z. B. eine 100 m2 Wohnung mit jährlich 1.000 m3 Erdgas beheizt, hat man (bei einem<br />

Heizwert von ca. 10 kWh pro m3 Erdgas) eine spezifische <strong>Energie</strong>kennzahl von 1.000 m3 x 10<br />

kWh/m3 : 100 m2 = 100 kWh/m2a.<br />

<strong>Energie</strong>kennzahlen dienen vorrangig zum Vergleich mit anderen Gebäuden gleicher Art und<br />

Nutzung. Beachten Sie jedoch: Bei Kennzahlvergleichen (und auch bei der Erstellung eines<br />

<strong>Energie</strong>ausweises) wird der Jahres-Heizwärmebedarfs unter einheitlichen Randbedingungen<br />

ermittelt. Ein direkter Vergleich mit Gebäuden aus anderen Klimazonen oder mit abweichenden<br />

Nutzungen wäre somit irreführend.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 12

3 Beschreibung und Bewertung des energetischen Ist-Zustandes des<br />

Gebäudes<br />

Im nachfolgenden Abschnitt wird das untersuchte Gebäude näher vorgestellt - hinsichtlich des<br />

Baukörpers, der Anlagentechnik und Nutzung, der <strong>Energie</strong>bilanz mit Schwachstellen und der<br />

Verbrauchsdaten.<br />

3.1 Grunddaten<br />

10/2010<br />

Hier geben Sie Besonderheiten Ihres Gebäudes ein, wie: Schimmelbildung, Fußkälte, Zugigkeit,<br />

Undichtigkeit, Konstruktion, Baumängel ...<br />

Gebäudedaten<br />

Gebäudetyp: Einfamilienhaus<br />

Baujahr: 1963<br />

Gebäudelage: innerorts<br />

Exposition: gegliedert<br />

äußeres beheiztes Gebäudevolumen: 308 m³<br />

Wärmeübertragende Umfassungsfläche A: 279 m² (Brutto)<br />

Wohneinheiten: 1<br />

beheizte Wohnfläche: 90 m2<br />

Nutzfläche AN (lt. EnEV)1) 98 m2<br />

Belegung: Das Haus wird von 3 Personen bewohnt.<br />

Raumtemperatur: ca. 20,0 °C im Durchschnitt<br />

1) nach EnEV ermittelte Nutzfläche, welche aus dem beheizten Volumen berechnet wird und von der Wohnfläche abweicht<br />

Gebäudeansichten<br />

Ansicht: Nord-Ost<br />

Ansicht: Süd-Ost<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 13

Ansicht: Süd<br />

Ansicht: Süd-West<br />

Lüftung<br />

Die Lüftung erfolgt natürlich über Fenster (Kipp- und Stoßlüftung).<br />

10/2010<br />

Keller/untere Gebäudeabgrenzung<br />

Die Abgrenzung der thermischen Hülle bildet die Kellerdecke. Der Keller ist unbeheizt. Er ist daher<br />

in die thermische Hülle des Gebäudes nicht mit einbezogen.<br />

Dach/obere Gebäudeabgrenzung<br />

Die Abgrenzung der thermischen Hülle nach oben bilden die oberste Geschossdecke sowie das<br />

Dach. Der Dachraum ist beheizt. Er ist daher in die thermische Hülle des Gebäudes mit einbezogen.<br />

Wände<br />

Bei den Außenwänden handelt es sich um die Originalwände aus dem Jahr 1963. Hier wurden<br />

bisher keine dämmtechnischen Maßnahmen vorgenommen.<br />

Zustand der Fenster und Außentüren<br />

Zur seitlichen Abgrenzung der thermischen Hülle gehören die Fenster. Diese wurden im Jahre<br />

1978 ausgetauscht. Sie sind in mäßigem Zustand und schließen nicht dicht.<br />

Zustand der Anlage<br />

Die Anlage weist Schwächen in den Einstellungen auf (Pumpe zu hoch eingestellt). Die Armaturen<br />

sind ungedämmt. Unter der Zuleitung am Brenner befindet sich ein kleiner Ölfleck.<br />

Umgebung<br />

Die meteorologischen Umgebungsparameter, wie die durchschnittliche Außentemperatur im<br />

Winter, die Dauer der Heizperiode und die absolut tiefste Temperatur (Zweitagesmittel) wurden aus<br />

der Wetterdatenbank für den Bezugsort Jena entnommen.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 14

meteorologische Daten<br />

niedrigste Außentemperatur: -15,0 °C<br />

durchschnittliche winterliche Außentemperatur: 4,0 °C<br />

Heizperiode: 230 Tage<br />

Die durchschnittliche Raumtemperatur aller zum Objekt gehörenden Räume beträgt 20,0 °C.<br />

Hierbei wird berücksichtigt, dass evtl. einige Räume wenig beheizt werden. Regelungsbedingt<br />

wurde eine tatsächliche durchschnittliche Innentemperatur von 19,8 °C angenommen.<br />

3.2 Nutzerverhalten<br />

10/2010<br />

Der tatsächliche <strong>Energie</strong>verbrauch eines Gebäudes ist sehr stark vom Nutzerverhalten der<br />

Bewohner abhängig. So haben die Nutzungsdauer, das Lüftungsverhalten, die Raumtemperaturen<br />

und Anzahl/Größe der beheizten Räume wesentlichen Einfluss.<br />

Bei der Bilanzerstellung sind wir von typischen Randbedingungen in der vorliegenden Gebäudekategorie<br />

sowie von Ihren Angaben ausgegangen.<br />

Das Nutzerverhalten geht insbesondere in die zugrunde gelegte mittlere Raumtemperatur und die<br />

Lüftungsintensität ein. Im Rahmen einer Nutzerbefragung wurden folgende Angaben erhoben:<br />

z.B. Abwesenheitszeiten, regelmäßiger Winterurlaub, Wochenendpendler, Nachtabsenkung,<br />

niedrig beheizte/wenig genutzte Räume, Lüftungsverhalten im Winter<br />

3.3 Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle<br />

Für die Außenbauteile wurden die Flächen und Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte)<br />

berechnet. Gebäudeenergetisch nicht relevante Bauteile wie z.B. Tapeten wurden vernachlässigt.<br />

Teilflächen sind sinnvoll zusammengefasst und U-Werte gemittelt.<br />

Bauteil Fläche U-Wert*1 EnEV*2 P-Haus*3 Note*4<br />

Wände m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />

Außenwände 122,50 0,90 0,24*2 0,10 5<br />

Abseitenwand 12,80 2,13 0,24*2 0,10 6<br />

Gaubenwand 1,56 0,45 0,24*2 0,10 4<br />

Keller m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />

Kellerdecke 56,00 0,90 0,24/0,3*2 0,10 5<br />

Dach m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />

Dachschräge 45,50 1,17 0,2/0,24*2 0,10 5<br />

Decke DG - Spitzboden 12,10 0,75 0,2/0,24*2 0,10 5<br />

Decke DG - Drempel 12,10 2,11 0,2/0,24*2 0,10 6<br />

Fenster m² W/m²K W/m²K W/m²K<br />

Südfenster Süd 3,60 3,50 / zugig 1,1/1,4*2 0,80 4<br />

West/Ostfenster Ost 5,56 3,50 / zugig 1,1/1,4*2 0,80 4<br />

Nordfenster Nord 3,00 3,50 / zugig 1,1/1,4*2 0,80 4<br />

Balkontür Süd 2,00 3,50 / normal 1,1/1,4*2 0,80 4<br />

Eingangstür Nord 2,00 3,50 / normal 1,1/1,4*2 0,80 4<br />

*1 Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert<br />

*2 abhängig von der Konstruktion des Bauteils (gilt für Wohngebäude)<br />

*3 U-Werte eines Passivhauses<br />

*4 Kriterien zur Bewertung siehe Anhang<br />

Den Aufbau der Strukturen finden Sie ggf. im Anhang.<br />

Keller/untere Gebäudeabgrenzung<br />

Die Abgrenzung der thermischen Hülle bildet die Kellerdecke. Der Keller ist unbeheizt. Er ist daher<br />

in die thermische Hülle des Gebäudes nicht mit einbezogen.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 15

10/2010<br />

Dach/obere Gebäudeabgrenzung<br />

Die Abgrenzung der thermischen Hülle nach oben bilden die oberste Geschossdecke sowie das<br />

Dach. Der Dachraum ist beheizt. Er ist daher in die thermische Hülle des Gebäudes mit einbezogen.<br />

Wände<br />

Bei den Außenwänden handelt es sich um die Originalwände aus dem Jahr 1963. Hier wurden<br />

bisher keine dämmtechnischen Maßnahmen vorgenommen.<br />

Zustand der Fenster und Außentüren<br />

Zur seitlichen Abgrenzung der thermischen Hülle gehören die Fenster. Diese wurden im Jahre<br />

1978 ausgetauscht. Sie sind in mäßigem Zustand und schließen nicht dicht.<br />

Südfenster:<br />

Kunststoffrahmen, 2 Scheiben<br />

West/Ostfenster:<br />

Kunststoffrahmen, 2 Scheiben<br />

Nordfenster:<br />

Kunststoffrahmen, 2 Scheiben<br />

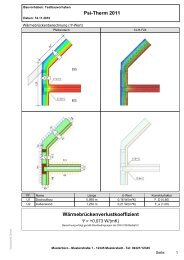

3.4 Transmissionen durch Wärmebrücken<br />

Wärmebrücken sind Punkte, Winkel und Flächen der Gebäudehülle, an denen gegenüber den<br />

übrigen Bauteilen erhöhte Transmissionen stattfinden. Man unterscheidet geometrische und<br />

konstruktive, lineare und flächenhafte Wärmebrücken. Im Folgenden werden - falls vorhanden -<br />

solche Wärmebrücken betrachtet, die nicht bereits in die Kalkulation der Bauteil-Transmissionen<br />

eingegangen sind.<br />

Im Normalfall werden Wärmebrücken mit einem Pauschalwert berücksichtigt.<br />

Weitere Erläuterungen finden Sie ggf. im Anhang.<br />

Bei der Berechnung nach <strong>Energie</strong>-Einsparverordnung (EnEV) wurde ein pauschaler Aufschlag für<br />

die Wärmebrücken von 0,1 W/m²K auf die U-Werte der Gebäudehülle verwendet.<br />

3.5 Thermografische Untersuchung des Gebäudes<br />

Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das Temperaturverteilungen sichtbar macht. Mit Hilfe<br />

einer Spezialkamera werden Aufnahmen des Gebäudes gemacht, um die Temperatur der<br />

Gebäudehülle an der Außenfläche zu erfassen. Hier werden anhand von Farbverläufen die<br />

Temperatur an der Oberfläche des Gebäudes sichtbar.<br />

"Warme" Flächen zeigen die besonders hohen Verluste der Wärme durch die Gebäudehülle an.<br />

Hier sind also Dämmung bzw. Fenstererneuerung sinnvoll. "Kalte" Flächen zeigen einen guten<br />

Dämmzustand an.<br />

Solche Aufnahmen können nur sinnvoll bei großen Temperaturunterschieden zwischen innen<br />

(Gebäude-Inneres) und außen (Umfeld) gemacht werden (10°C bis 15°C Temperaturunterschied).<br />

D.h. das Gebäude muss zum Zeitpunkt der Aufnahme beheizt sein und die Außentemperatur muss<br />

niedrig sein (Morgenstunden in kalter Jahreszeit). Außerdem sollte das Gebäude zum Zeitpunkt<br />

der Aufnahme (und ein paar Stunden vorher) nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt<br />

gewesen sein.<br />

Die folgenden Aufnahmen stellen Ansichten des Objektes sowohl in Fehl- als auch in Echtfarben<br />

gegenüber.<br />

***Bitte fügen Sie hier Fotos bzw. Thermografien des Gebäudes ein.****Bitte beschreiben Sie hier<br />

die in den Thermografieaufnahmen verwendeten Farbverläufe.****Bitte beschreiben Sie hier die<br />

erkannten Schwachstellen.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 16

3.6 Beschreibung und Bewertung der Lüftung<br />

10/2010<br />

Lüftung findet in jedem Gebäude zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt.<br />

Unkontrollierte Lüftungswärmeverluste finden im Wesentlichen durch Fenster- und Türfugen bzw. -<br />

Schwellen statt. Aber auch Mauerwerk, Maueranschlüsse, Trockenbaufugen etc. können zu hohen<br />

Lüftungswärmeverlusten führen. Im vorliegenden Bericht wurde dies berücksichtigt durch<br />

Einschätzung der Fugendichtigkeit.<br />

Ein gewisses Maß an Lüftung ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig, da Menschen und<br />

Pflanzen atmen und dazu Sauerstoff benötigen (siehe dazu ggf. Anmerkungen im Anhang).<br />

Feuchtigkeit muss abgeführt werden, um Schimmelbildung abzuwehren. Vermehrt in modernen<br />

Baustoffen, Kunststoffen, Belägen, Fasern etc. auftretende Schadstoffe müssen ebenso abgeführt<br />

werden. Notwendig ist daher eine Mindest-Luftwechselrate von 0,3 (Austausch der gesamten Luft<br />

in 3,3 Stunden). Ist eine Lüftungsanlage (mechanische Lüftung) vorhanden, so wird die Rate exakt<br />

dimensioniert und hier so berücksichtigt. Im Falle der manuellen Lüftung wurde auch dieser Wert<br />

aufgrund Ihrer Angaben eingeschätzt. Mündlich wurden dazu ergänzende Hinweise gegeben.<br />

Die Lüftung erfolgt natürlich über Fenster (Kipp- und Stoßlüftung).<br />

Die Lüftung erfolgt im gesamten Objekt natürlich über Kipp- und Stoßlüftung der Fenster. Dabei<br />

wurde mit einem Luftwechsel von 0,10 pro Stunde gerechnet.<br />

3.7 Luftdichtigkeitsprüfung des Gebäudes<br />

Erläuterung:<br />

Mit dem Differenzdruck-Messverfahren (auch: Blower-Door-Test) wird die Luftdichtheit eines<br />

Gebäudes gemessen. Das Verfahren dient dazu, Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren und<br />

die Luftwechselrate zu bestimmen. Durch die Druckdifferenzen wird eine konstante Windlast auf<br />

das zu messende Gebäude simuliert.<br />

Bei der Messung geht es um zwei Ziele. Erstens darf die Luftmenge, die der Ventilator fördert und<br />

die durch unvermeidliche Fugen usw. entweicht, höchstens 3,0 mal in der Stunde die Luft im<br />

Gebäude austauschen (Vorgabe durch die deutsche <strong>Energie</strong>einsparverordnung, bei Gebäuden mit<br />

Lüftungsanlagen höchstens 1,5 mal) und zweitens sollen bei der Messung auch die Fehlstellen<br />

lokalisiert und dokumentiert werden, damit diese beseitigt werden können. Es nützt also nichts,<br />

einen Blower-Door-Test durchzuführen, dann festzustellen, dass die Norm nicht eingehalten wird<br />

(keine Erstellung des Zertifikates möglich) ohne eine genaue Ortung der Leckstellen vorzunehmen.<br />

Die letzte Forderung ist nicht direkt Gesetz, sondern gehört zu den allgemeinen anerkannten<br />

Regeln der Technik, auf deren Einhaltung der Bauherr auch ohne besondere Vereinbarung<br />

Anspruch hat.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 17

10/2010<br />

Deshalb müssen Fehlstellen rechtzeitig erkannt und beseitigt werden.<br />

Der Blower-Door-Test wurde in drei Schritten durchgeführt:<br />

Im ersten Schritt wurde ein konstanter Unterdruck von 50 Pa erzeugt und aufrecht erhalten.<br />

Währenddessen wurde die Gebäudehüllfläche nach Leckagen (undichte Stellen) abgesucht, an<br />

denen Luft unerwünscht herein strömt. Bei der Nutzung des Gebäudes sind die Leckagen Stellen,<br />

an denen Luft und damit Wärme entweicht.<br />

Im zweiten Schritt wurde ein Unterdruck aufgebaut, wobei mit kleinen Drücken (20 Pa) begonnen<br />

wurde und schrittweise bis auf den Enddruck von 100 Pa erhöht wurde. Bei jedem Schritt wurde<br />

der jeweilige Luftvolumenstrom in Abhängigkeit von dem Gebäudedruck gemessen und protokolliert.<br />

Im letzten Schritt wurde ein Überdruck erzeugt und die Messung wurde analog zur Unterdruckmessung<br />

wiederholt.<br />

Aus den gesamten Ergebnissen des Über- und Unterdruckes des Gebäudes ergibt sich eine<br />

mittlere Luftwechselrate (n50-Wert) von 0,0 1/h. Dieser gibt an, wie oft sich die Luft in dem<br />

gemessenen Gebäude durch Luftleckagen bei einem Referenzdruck von 50 Pa erneuert. Ein n50-<br />

Wert = 0,0 bedeutet, dass die Luft in dem Gebäude bei einer Druckdifferenz von 50 Pa in einer<br />

Stunde 0,0 mal durch Luftundichtigkeiten austauscht wird. Der genaue Ablauf der Messung ist in<br />

DIN EN 13829 geregelt.<br />

3.8 Beschreibung und Bewertung der Heizungsanlage<br />

1. Heizsystem Wärmeversorgung mit einer Deckung von 100 %, 1 Einheit(en)<br />

Angaben zur Wärmeabgabe<br />

Regelung: Thermostat mit 2° Schaltdifferenz<br />

Heizkreistemperatur: 70/55 °C<br />

Nachtabsenkung um: 2,0 °C über 7,0 Stunden<br />

Hydraulischer Abgleich: ja/nein: N<br />

Angaben zur Verteilung (je Einh.) Länge Dämmung<br />

Leitung zwischen Erzeuger und beheizt: 0,0 m teilweise<br />

Steigleitung<br />

unbeheizt: 20,0 m<br />

Steigleitung: 12,4 m mäßig<br />

Anbindungen: 91,3 m mäßig<br />

Pumpe: geregelt (Ja/Nein): N mit 50 Watt<br />

1. Erzeuger: Zentralheizung mit einer Deckung von 100 %<br />

Dieser Erzeuger gehört zu dem Heizungsstrang: Wärmeversorgung<br />

Angaben zum Erzeuger<br />

Art: Zentralheizung<br />

Technik: Standard-Kessel<br />

Baujahr: 1975<br />

<strong>Energie</strong>träger: Heizöl_EL in l<br />

Leistung: 20,0 kW<br />

Kesseldämmung: mittel<br />

Einschaltdauer: 5.520 Stunden<br />

Abgasverluste: 12,0 %<br />

rel. Bereitschaftsverluste: 0,8 %<br />

zusätzlicher Stromverbrauch: 33 W<br />

Jahresnutzungsgrad: 80,8 %<br />

Dimensionierung: 123,5 %<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 18

10/2010<br />

In dem betrachteten Gebäude gibt es eine Zentralheizung, die im Keller aufgestellt ist. Als<br />

ausschlaggebende Faktoren spielen hier die Leistung (Dimensionierung), die genutzte Technik, die<br />

Jahreslaufzeit, der Brennstoff und das Alter eine große Rolle. In einem 20 kW-Kessel von 1975<br />

wird Heizöl_EL verheizt. Es wird ein Kessel (Vorlauftemp.

Daten der Photovoltaik-Anlage<br />

Fläche m² 10,0<br />

Neigung ° 30,0<br />

Orientierung Süd<br />

Gebäudeintegration Aufdach<br />

Module monokristallines Silicium<br />

Spitzenleistung kWpeak 1,20<br />

Ergebnisse [kWh]<br />

Januar 34<br />

Februar 71<br />

März 104<br />

April 153<br />

Mai 191<br />

Juni 178<br />

Juli 194<br />

August 179<br />

September 130<br />

Oktober 87<br />

November 45<br />

Dezember 24<br />

Summe 1.390<br />

Vergütung<br />

Jahr der Inbetriebnahme 2010<br />

Einspeisevergütung €/kWh 0,39<br />

Vergütung selbst genutzter Strom €/kWh 0,23<br />

Erlöse ca. €/Jahr 544<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Ertragsdaten der Photovoltaik-Anlage:<br />

10/2010<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 20

3.11 Bisherige wärmetechnische Investitionen am Gebäude<br />

10/2010<br />

Insbesondere bei Altbauten sind im Laufe der Jahrzehnte meist zahlreiche Umbaumaßnahmen am<br />

Gebäude oder der Anlagentechnik vorgenommen worden, die aus den vorhandenen Plänen oder<br />

bei einer Vor-Ort-Begehung nicht unmittelbar hervorgehen.<br />

3.12 <strong>Energie</strong>bilanz im Ist-Zustand<br />

Die <strong>Energie</strong>bilanz eines Gebäudes ergibt sich aus den <strong>Energie</strong>strömen in das Gebäude und aus<br />

ihm heraus (Zufluss, Gewinne und Abfluss, Verluste). Erläuterungen zur <strong>Energie</strong>bilanz finden Sie<br />

im Abschnitt "Allgemeines".<br />

Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich wie<br />

folgt:<br />

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die <strong>Energie</strong>ströme im Einzelnen:<br />

<strong>Energie</strong>zufuhr<br />

Sonne [kWh/a] %<br />

von Norden 153 0,4<br />

von Süden 661 1,5<br />

von Westen 0 0,0<br />

von Osten 415 1,0<br />

Summe 1.229 2,9<br />

Abwärme<br />

Personen 662 1,5<br />

Geräte 926 2,2<br />

Summe 1.589 3,7<br />

Heizung<br />

Heizenergie 40.158 93,4<br />

Summe 42.975 100,0<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 21

<strong>Energie</strong>abfluss<br />

Transmission: [kWh/a] %<br />

Dach 7.210 16,8<br />

Keller 3.145 7,3<br />

Außenwände 12.306 28,6<br />

Fenster 5.037 11,7<br />

Wärmebrücken 2.433 5,8<br />

Summe 30.181 70,2<br />

Lüftung<br />

Fensterfugen 2.409 5,6<br />

Bewohner 687 1,6<br />

Summe 3.096 7,2<br />

Wasser<br />

Kaltwasserabfluss 520 1,2<br />

Warmwasserabfluss 588 1,4<br />

Summe 1.108 2,6<br />

Heizung<br />

Leitungsverluste WW 2.011 4,7<br />

Speicherverluste 165 0,4<br />

Betriebsverluste 4.279 10,0<br />

Bereitschaftsverluste 616 1,4<br />

Verteilungsverluste 2.451 5,7<br />

Sonstige Verluste -932 -2,2<br />

Summe 8.590 20,0<br />

Summe 42.975 100,0<br />

10/2010<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 22

Gesamt-<strong>Energie</strong>einsatz und <strong>Energie</strong>kennzahl<br />

10/2010<br />

Der vorgefundene energetische Zustand des Gebäudes wird bemessen nach dem Gesamtenergiebedarf<br />

und in Beziehung zu vergleichbaren Gebäuden durch die <strong>Energie</strong>kennzahl gesetzt. Die<br />

<strong>Energie</strong>kennzahl ist die <strong>Energie</strong>menge, die im Laufe eines Jahres für die Beheizung eines<br />

Quadratmeters Wohnfläche (o.a. Bürofläche etc.) aufgewendet werden soll. Ausgangspunkt für die<br />

Berechnung der <strong>Energie</strong>kennzahl sind bestimmte Randbedingungen, wie Innentemperatur,<br />

Außentemperatur etc. Der tatsächliche Heizenergie-Verbrauch kann von der berechneten<br />

<strong>Energie</strong>kennzahl abweichen und ist vom Nutzerverhalten der Bewohner abhängig (tatsächliche<br />

Innentemperatur, Lüftungsverhalten, jährliches Klima etc.).<br />

Aus dem <strong>Energie</strong>bedarf resultiert die Emission des Luftschadstoffes Kohlendioxid (CO2), der für<br />

die Klimaveränderungen verantwortlich ist.<br />

Ein weiterer Kennwert des Gebäudes ist der mittlere U-Wert der Gebäudehülle, der sich hier auf<br />

1,20 W/m²K beläuft.<br />

Die folgende Tabelle zeigt den berechneten <strong>Energie</strong>trägerbedarf für Heizung und Warmwasser:<br />

<strong>Energie</strong>träger(e) Menge in kWh Menge Einheit Preis € Kosten €<br />

Heizöl_EL 38.326 3.833 l 0,56 2.146<br />

Strom 1.831 1.831 kWh 0,07 129<br />

Preis: durchschnittlicher Preis pro Einheit<br />

Der berechnete <strong>Energie</strong>einsatz beläuft sich auf 40.158 kWh<br />

Die <strong>Energie</strong>kennzahl ist 446 kWh/m²a<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einstufung des Gebäudes entsprechend der ermittelten<br />

<strong>Energie</strong>kennzahl.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 23

Das folgende Bild zeigt Ihnen die <strong>Energie</strong>ströme im Ist-Zustand<br />

<strong>Energie</strong>verbrauch der letzten Jahre<br />

Der <strong>Energie</strong>verbrauch der letzten Jahre geht aus den Verbrauchsabrechnungen hervor.<br />

10/2010<br />

In der folgenden Tabelle werden die angegebenen Verbrauchsdaten der letzten Jahre ausgegeben.<br />

<strong>Energie</strong>träger Verbrauchsperiode Menge Einheit Heizwert<br />

Heizöl_EL 01.01.2003 bis 31.12.2003 2.800,0 l 28.000,0 kWh<br />

Heizöl_EL 01.01.2004 bis 31.12.2004 2.900,0 l 29.000,0 kWh<br />

Heizöl_EL 01.01.2005 bis 31.12.2005 2.900,0 l 29.000,0 kWh<br />

Heizöl_EL 01.01.2006 bis 31.12.2006 2.800,0 l 28.000,0 kWh<br />

Strom 01.01.2003 bis 31.12.2003 1.200,0 kWh 1.200,0 kWh<br />

Strom 01.01.2004 bis 31.12.2004 1.150,0 kWh 1.150,0 kWh<br />

Strom 01.01.2005 bis 31.12.2005 1.100,0 kWh 1.100,0 kWh<br />

Der tatsächlich beobachtete <strong>Energie</strong>einsatz belief sich in den letzten Jahren auf ca. 29.650 kWh<br />

pro Jahr.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 24

3.13 Beurteilung des Gebäudes nach der <strong>Energie</strong>einsparverordnung<br />

10/2010<br />

Mit dem Inkrafttreten der EnEV 2002 wurden die Wärmeschutzverordnung 1995 und die<br />

Heizungsanlagen-Verordnung 1998 ersetzt. Inzwischen wurde die EnEV MEHRFACH novelliert.<br />

Das Zusammenfassen bzw. Zusammenwirken der baulichen sowie heizungs- und anlagentechnischen<br />

Anforderungen bildet den zentralen Ansatzpunkt der EnEV und dient zur weiteren<br />

Absenkung des Heizenergiebedarfs.<br />

Im Nachweis wird der Primärenergiebedarf nachgewiesen. Dieser setzt sich aus dem Heizenergiebedarf,<br />

dem <strong>Energie</strong>bedarf für die Warmwassererzeugung, -speicherung und -verteilung und aller<br />

benötigten Hilfsenergien zusammen. Weiterhin berücksichtigt das Berechnungsverfahren den<br />

Einfluss von Luftdichtheit und Wärmebrücken.<br />

Im Rahmen dieses Berichtes werden die Berechnungen des öffentlich-rechtlichen <strong>Energie</strong>einsparungsnachweises<br />

durchgeführt, der im Wesentlichen durch folgende Vorgaben gekennzeichnet ist:<br />

- unabhängig vom regionalen Standort des Gebäudes. Innerhalb Deutschlands wird ein<br />

einheitliches Klima (Normklima) vorgegeben<br />

- "Nutzer-Normverhalten", z.B. 19 °C Raumtemperatur, 12,5 kWh/m²AN Warmwasserbedarf<br />

- für das Monatsbilanzverfahren werden zulässige Vereinfachungen und Anwendungsgrenzen<br />

festgelegt<br />

Es wird daraus ersichtlich, dass der nach EnEV ermittelte Primärenergiebedarf mit dem zu<br />

erwartenden Primärenergieverbrauch nicht übereinstimmen kann. In diesem Bericht verwenden<br />

wir dafür ein alternatives Berechnungsverfahren (LEG), welches dem zu tatsächlichen <strong>Energie</strong>verbrauch<br />

sehr nahe kommt.<br />

Weitere, nicht kalkulierbare Unsicherheitsfaktoren stellen die stark vom Nutzerverhalten<br />

abhängigen Lüftungswärmeverluste und der Warmwasserverbrauch dar. Das Nutzerverhalten kann<br />

in solchen Berechnungsverfahren nur durch Pauschalwerte bzw. gar nicht berücksichtigt werden.<br />

Folgende Tabelle zeigt Ihnen die Berechnungsergebnisse nach EnEV:<br />

Berechnungsergebnis ermittelt Anforderung(Bestand)<br />

Transmissionswärmeverluste 1,22 0,56 W/Km²<br />

Primärenergiebedarf 613,4*) 149,5 kWh/m²a<br />

*)Hinweis: Die Ausgabe des Primärenergiebedarfs ist ohne Gewähr. Diese Angabe kann nach EnEV unter bestimmten<br />

Bedingungen nicht berechnet werden (z.B. bei einer Anlage, die nicht nach DIN gerechnet werden kann).<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 25

3.14 Schwachstellen des Gebäudes<br />

10/2010<br />

Energetische Schwachstellen am Gebäude anhand der Berechnungsergebnisse für den Ist-<br />

Zustand sind:<br />

- Heizungsanlage<br />

- Außenwände<br />

- Dach<br />

Die Heizungsanlage verursacht ca. 9500 kWh Verluste. Hier sollten die Leitungen gedämmt, die<br />

Anlage getauscht und ein hydraulischer Abgleich vorgenommen werden.<br />

Über die Außenwände sind ca. 11.200 kWh als Transmissionsverluste zu verzeichnen. Eine<br />

Außenwanddämmung wird hier also angeraten.<br />

Einen weiteren hohen Verlust verursachen das Dach und die Fenster. Die Fenster sollten im Zuge<br />

der Außenwanddämmung gegen hochwertige Fenster ausgetauscht werden.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 26

4 Strombedarf und Stromeinsatz im Gebäude<br />

10/2010<br />

Das Umweltbundesamt (UBA) Das Umweltbundesamt (UBA) hat errechnet, dass ein Haushalt bis<br />

zu 30 Prozent <strong>Energie</strong> und somit mindestens hundert Euro im Jahr durch einen bewussten<br />

Umgang mit Strom einsparen kann - bei gleichem Komfort. Dazu gehören auch einfache<br />

Maßnahmen.<br />

Die folgende Grafik gibt Ihnen ein Beispiel, wie Strom gespart werden kann:<br />

Erläuterungen zum Stromsparen finden Sie auch im Internet unter www.stromeffizienz.de.<br />

Während der Analyse des betrachteten Gebäudes wurden auch die Ausstattung und der Einsatz<br />

von Stromverbrauchern untersucht. Der Haushalt ist überdurchschnittlich mit Geräten ausgestattet.<br />

Diese weisen eine mittlere <strong>Energie</strong>effizienz auf bzw. werden normal eingesetzt. Es gibt ein großes<br />

Einsparpotenzial.<br />

Für das Gebäude/den Haushalt wurden folgende Daten ermittelt:<br />

Strombedarf aktuell 3.994 kWh/a<br />

Strombedarf im Durchschnitt 3.039 kWh/a<br />

Strombedarf effizient 1.362 kWh/a<br />

Bei der Ermittlung des durchschnittlichen und effizienten Strombedarfs wurden die Wohnfläche und<br />

die Personenzahl zu Grunde gelegt.<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen den anteilmäßigen Strombedarf im betrachteten Gebäude/Haushalt:<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 27

10/2010<br />

Strompreisentwicklung der letzten Jahre<br />

Seit 2000 sind die Strompreise um circa 50 Prozent gestiegen. So beliefen sich die Stromkosten<br />

für einen Drei-Personen-Haushalt im Jahr 2000 bei einem jährlichen Verbrauch von 3.500 kWh<br />

(ohne Nachttarif-Anteil) auf monatlich 40,66 €. Im April 2007 musste eine Familie hierfür 60,22 €<br />

zahlen. Seither sind die Kosten weiter gestiegen.<br />

Der Anteil der staatlich verursachten Belastungen des Strompreises hat sich von 38 Prozent im<br />

Jahr 2000 auf lediglich rund 40 Prozent im Jahr 2007 erhöht (Stromsteuer, Erneuerbare-<strong>Energie</strong>n-<br />

Gesetz – EEG, Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz – KWKG, Mehrwertsteuererhöhung). Die<br />

Strombeschaffungspreise sind in gleichem Zeitraum um fast 100 Prozent von 2,5 auf 5 Cent pro<br />

Kilowattstunde gestiegen.<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Strompreisentwicklung von 2000 bis 2010 für einen Drei-<br />

Personen-Musterhaushalt im Monat in Euro:<br />

Quelle: Bundesverband der <strong>Energie</strong>- und Wasserwirtschaft (BDEW); für 2010 wurde eine Prognose angegeben<br />

Konkret würde die Beherzigung folgender Einspartipps den Stromverbrauch im betrachteten<br />

Gebäude reduzieren. Weitere allgemeine Erläuterungen und Möglichkeiten finden Sie im Anhang.<br />

Folgende Maßnahmen lassen sich direkt und ohne Kosten umsetzen:<br />

- Viele elektrische oder elektronische Geräte - vor allem auch die aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik<br />

- schalten sich nicht vollständig ab, sondern schalten in den Stand-By-Modus,<br />

einen Betriebszustand, in dem weiterhin einige Watt Strom aufgenommen wird. Schalten Sie<br />

Ihre Geräte daher vollständig ab. Fünf bis zehn Prozent Strom spart ein, wer zum Beispiel<br />

Geräte völlig vom Strom trennt, statt sie im Stand-by-Betrieb "schlummern" zu lassen. Dabei<br />

helfen so genannte Powersafer. Der Powersafer trennt alle nachgeschalteten Geräte bei<br />

Nichtbenutzung komplett vom Netz, die Re-Aktivierung erfolgt über die Infrarot-Fernbedienung<br />

des Geräts. Dadurch wird der stromfressende "Stand-by"-Zustand verhindert und man spart<br />

jährlich rund 50 Euro Stromkosten. Steckdosenleisten mit Schalter dienen dem gleichen Zweck.<br />

- Beladen Sie Ihre Waschmaschine immer vollständig. Damit nutzen Sie Wasser und Strom<br />

besser aus. Wenn Sie die Wäsche zuvor nach Temperatur sortieren (Buntwäsche 30°), Weißwäsche<br />

30-60° - "Kochwäsche" gibt es heute gar nicht mehr - sparen Sie viel Strom und<br />

schonen überdies die Wäsche.<br />

- Schließen Sie Ihre Waschmaschine an das Warmwasser an. Dazu bieten viele Hersteller<br />

Vorschaltgeräte an, die einen Schutz der Wäsche vor zu hohen Temperaturen bieten. Voraussetzung<br />

ist eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder eine moderne Zentralheizung. Im<br />

Gegensatz zum Heizstab der Waschmaschine wird das Warmwasser viel umweltfreundlicher<br />

und preiswerter bereitet. Die Ersparnis je Haushalt und Maschine liegt zwischen 50 und 90%.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 28

10/2010<br />

- Beladen Sie den Geschirrspüler effektiv und reinigen Sie den Filter häufig. Sie betreiben so die<br />

Maschine seltener und mit besserem Ergebnis.<br />

- Schließen Sie Ihren Geschirrspüler wenn möglich an das Warmwasser an. Voraussetzung ist<br />

eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder eine moderne Zentralheizung. Im Gegensatz<br />

zum Heizstab der Spülmaschine wird das Warmwasser viel umweltfreundlicher und preiswerter<br />

bereitet. Die Leitung sollte allerdings nicht zu lang sein.<br />

- Schalten Sie nicht verwendete Lampen aus. Beim Verlassen des Raumes sollte die Lampe<br />

abgeschaltet werden. Auch <strong>Energie</strong>sparlampen und Halogenlampen schadet das Ausschalten -<br />

entgegen landläufiger Meinung - nicht.<br />

- Der Einsatz zusätzlicher Heizgeräte lässt sich oft vermeiden. Gänzlich verzichtet werden sollte<br />

auf das Heizen im Freien ("Heizpilze" etc.). Sie kosten enorme <strong>Energie</strong>mengen und sind<br />

vergleichsweise wirkungslos.<br />

- Überprüfen Sie den Einsatz stromintensiver Geräte: wie oft, wie lange verwenden Sie sie? Ist<br />

der Einsatz nötig? So kann z.B. auf das Warmhalten oft verzichtet werden (Thermoskanne<br />

besser als Kaffeemaschine mit Warmhalteplatte).<br />

- Verzichten Sie auf indirekte Deckenfluter. Gemessen an der Stromaufnahme (oft 300 W!) ist die<br />

Lichtausbeute vergleichsweise gering. Indirektes Licht sollte allenfalls zur Hintergrundaufhellung<br />

verwendet werden, zur Beleuchtung immer direktes Licht.<br />

- Achten Sie beim Einkauf von Geräten auf <strong>Energie</strong>effizienz. Dies gilt in besonderem Maße für<br />

Großgeräte (Kühlschrank...) aber auch Kleingeräte wie Wecker, Faxgeräte, Router, Telefone<br />

haben über die Laufzeit (ständige Betriebsbereitschaft) einen hohen Verbrauch.<br />

- Mit der sachgerechten Nutzung der Kühlgeräte können Sie Strom und damit Geld sparen: legen<br />

Sie niemals warme Speisen in die Geräte, lassen Sie sie zuvor erst vollständig abkühlen.<br />

Beachten Sie, dass die größte Kälte unten liegt und pegeln Sie die Temperatur ausreichend,<br />

aber nicht zu tief ein.<br />

Folgende Maßnahmen kosten nur wenig Geld:<br />

- Setzen Sie - wo immer möglich - schaltbare Steckerleisten ein. So können Sie bequem mit<br />

einem Klick alle angeschlossenen Geräte (z.B. Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Stereo-<br />

Anlage, PC) vom Netz nehmen. Sie vermeiden so unnötigen Stand-By-Stromverbrauch.<br />

- Verwenden Sie statt Kochtopf einen separaten Wasserkocher. Dieser erhitzt das Wasser direkt<br />

und ist daher effektiver. Auf keinen Fall sollten Sie ohne Deckel kochen. Viele Gerichte lassen<br />

sich mit einem Dampfdrucktopf schnell, schonend und energieeffizient kochen.<br />

- Setzen Sie überall <strong>Energie</strong>sparlampen ein. Bei der jetzigen Generation von Lampen gibt es<br />

keinerlei Einsatzeinschränkungen mehr. Verwenden Sie hier eine hohe Qualität und Sie haben<br />

praktisch unbegrenzt Freude daran.<br />

- Eine Zeitschaltuhr kann bestimmte Prozesse abkürzen und damit <strong>Energie</strong> sparen. Beispielsweise<br />

ist damit ein Außenlicht nicht länger im Betrieb als notwendig.<br />

- Durch Präsenzmelder (Bewegungsmelder) stellen Sie die Anwesenheit von Personen fest. So<br />

kann man z.B. steuern, dass Licht nur dann eingeschaltet wird, wenn Personen das Licht auch<br />

nutzen. Dies wird obendrein als sehr komfortabel empfunden.<br />

- Auf einen Wäschetrockner kann man fast immer verzichten. Der geringe Mehraufwand beim<br />

Aufhängen an der freien Luft, auf dem Dachboden oder im Keller wird Ihnen gedankt durch<br />

frische, geschonte Wäsche und eine geringere Stromrechnung.<br />

Folgende Maßnahmen sind kostenintensiv, aber lohnend:<br />

Schließlich empfehlen wir auch Maßnahmen, die zwar Geld kosten, aber sehr lohnend sein<br />

können. In manchen Fällen werden Sie erst eine Gelegenheit abwarten, z.B. wenn das Gerät seine<br />

Lebensdauer erreicht hat.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 29

10/2010<br />

- Die Heizungspumpe ist ein oft unterschätzter Stromfresser. Abhängig von der Steuerung der<br />

Heizung läuft diese Pumpe oft auf voller Drehzahl die gesamte Heizperiode hindurch. Sie<br />

verursacht dabei mitunter den größten Teil an der Stromrechnung. Untersuchungen haben klar<br />

ergeben, dass sich der Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe in jedem Fall lohnt (oft schon<br />

nach Monaten), und nicht erst, wenn sie ausfällt.<br />

- Eine lange laufende Zirkulationspumpe für die Warmwasserversorgung verursacht hohe<br />

<strong>Energie</strong>verluste. Ist die Zirkulation überhaupt nötig (nur bei langen Leitungswegen), so sollte sie<br />

nur in der unbedingt nötigen Zeit laufen. Dies kann durch intelligente Regelungen (Präsenzmeldung)<br />

sichergestellt werden.<br />

- Kaufen Sie Kühlgeräte nur von der höchsten <strong>Energie</strong>effizienzklasse. Dies ist heute die Klasse<br />

A++. Da diese Geräte ständig laufen, lassen sich die Mehrkosten schnell erwirtschaften. Eine<br />

alte <strong>Energie</strong>schleuder sollte sofort ersetzt werden (sie kann dann ja im Keller noch bei Partys ein<br />

Gnadenbrot fristen).<br />

- Setzen Sie bei Überhitzung der Wohnung keine aktive Kühlung ein. Durch effektiven (außenliegenden)<br />

Sonnenschutz, Nachtlüftung und andere Maßnahmen lässt sich hier unter Umständen<br />

viel Strom einsparen.<br />

- Interessant ist die Möglichkeit, mit Lichtlenkung die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung zu<br />

reduzieren. Durch Lichtlenkung kann Tageslicht blendfrei in die Tiefe des Raumes transportiert<br />

werden.<br />

- Im Außenbereich lassen sich fertige Module zur Versorgung mit Solarstrom verwenden. Dies<br />

bietet sich für alle Arten von Außenbeleuchtung, aber auch z.B. für Teichpumpen/Springbrunnen<br />

an.<br />

Bemerkungen zum Stromverbrauch<br />

Stromanbieter und regenerativer Strom<br />

Eine Kosteneinsparung lässt sich eventuell durch einen Stromanbieterwechsel erreichen.<br />

Beobachten Sie daher den Markt, seien Sie dabei kritisch und achten Sie darauf, dass Ihr Anbieter<br />

ganz oder weitestgehend zertifizierten Ökostrom (aus regenerativen <strong>Energie</strong>quellen) liefert.<br />

Vielleicht möchten Sie ja auch selbst Strom produzieren: wir haben Sie über die Möglichkeiten<br />

einer PV-Anlage und über Kraft-Wärmekopplung (Blockheizkraftwerk) informiert. Ist so etwas in<br />

Ihrem Haus nicht möglich, so bietet sich vielleicht auch die Beteiligung an einem solchen Projekt<br />

an.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 30

5 Beschreibung der <strong>Energie</strong>sparvarianten<br />

10/2010<br />

Aus der Analyse der einzelnen Bauteile sowie der Heizungs- und Warmwasseranlage werden die<br />

folgenden <strong>Energie</strong>sparmaßnahmen abgeleitet und deren Wirtschaftlichkeit berechnet.<br />

Schwerpunkt ist die Erarbeitung einer baulich und anlagentechnisch optimalen und wirtschaftlichen<br />

Lösung für das Objekt, wobei neben der Einhaltung von Normen und Richtlinien, die Umsetzbarkeit,<br />

der zu erwartende <strong>Energie</strong>verbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen bewertet<br />

werden sollen.<br />

Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Variante sollte allerdings nicht allein den Ausschlag für<br />

eine Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme geben. Vielmehr sollen auch andere, hier nicht<br />

näher untersuchte (weil nicht quantifizierbar und nur subjektiv zu beurteilen) Kriterien eine Rolle<br />

spielen. Genannt seien hierbei Aspekte des höheren Komforts (z.B. Raumklima), der Wertsteigerung,<br />

der Ästhetik und des sozialen Umfeldes.<br />

Rechtliche Hinweise<br />

Besonderheiten hinsichtlich Denkmalschutz, Brandschutzbestimmungen, Abstand zu Nachbargebäuden,<br />

ggf. erforderliche Baulasteintragung ins Grundbuch, usw. die bei den empfohlenen<br />

Maßnahmen evtl. zu berücksichtigen sind.<br />

Nachfolgend werden die betrachteten Varianten zur <strong>Energie</strong>einsparung aufgeführt.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 31

5.1 Variante: Sanierung Gebäudehülle<br />

5.1.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />

Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />

energetisch<br />

Endenergiebedarf 40.158 10.867 [kWh/a] 72,9 %<br />

Endenergie (EKZ)<br />

wirtschaftlich<br />

446,2 121,0 [kWh/m²a] 72,9 %<br />

<strong>Energie</strong>kosten 2.275 635 [€/a] 72,1 %<br />

<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 7,06 [€/m²a] 72,1 %<br />

Gesamtinvestition 21.222 [€]<br />

_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />

_Förderung 0 [€]<br />

Investition 21.222 [€]<br />

Investition /m² 235,8 [€/m²]<br />

Amortisation 12 [Jahre]<br />

Kapitalwert<br />

Emissionen<br />

54.472 [€]<br />

CO2-Emissionen 146,3 45,1 [kg/m²a] 69,2 %<br />

SO2-Emissionen 167,7 47,3 [g/m²a] 71,8 %<br />

NOx-Emissionen 125,2 37,3<br />

Staub 5,3 2,0<br />

10/2010<br />

[g/m²a] 70,2 %<br />

[g/m²a] 61,7 %<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 32

10/2010<br />

Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />

wie folgt:<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />

Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />

handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 33

5.1.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Gebäudehülle<br />

10/2010<br />

Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />

Schrägdach, Untersparrendämmung 45,00 €/m² 2.048 €<br />

Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal 0,00 € 0 €<br />

Deckendämmung einblasen, begehbar 30,00 €/m² 726 €<br />

Kellerdeckendämmung abgehängt 30,00 €/m² 1.680 €<br />

Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem 65,00 €/m² 8.064 €<br />

Innendämmung, Kalzium Silikatplatten 80,00 €/m² 125 €<br />

Fensteraustausch, Passivhausqualität 500,00 €/m² 8.080 €<br />

Blower-Door-Test 500,00 € 500 €<br />

Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />

Schrägdach, Untersparrendämmung<br />

Daten der Dämmung<br />

Materialdicke 25,00 cm<br />

Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />

Wärme übertragende Fläche 45,50 m²<br />

Nutzungsdauer 40 Jahre<br />

angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />

Dachschräge 45,50 m² 2.047,50 € 1,17 / 0,12 W/m²K<br />

Summe 45,50 m² 2.047,50 € entspricht 45,00 €/m²<br />

1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />

Verbesserung der Wärmebrücken, pauschal<br />

Die Wärmebrücken werden pauschal auf den Faktor 0,05 verbessert.<br />

Deckendämmung einblasen, begehbar<br />

Daten der Dämmung<br />

Materialdicke 25,00 cm<br />

Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />

Wärme übertragende Fläche 24,20 m²<br />

Nutzungsdauer 30 Jahre<br />

angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />

Decke DG - Spitzboden 12,10 m² 363,00 € 0,75 / 0,11 W/m²K<br />

Decke DG - Drempel 12,10 m² 363,00 € 2,11 / 0,13 W/m²K<br />

Summe 24,20 m² 726,00 € entspricht 30,00 €/m²<br />

1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />

Kellerdeckendämmung abgehängt<br />

Daten der Dämmung<br />

Materialdicke 12,00 cm<br />

Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />

Wärme übertragende Fläche 56,00 m²<br />

Nutzungsdauer 40 Jahre<br />

angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />

Kellerdecke 56,00 m² 1.680,00 € 0,90 / 0,22 W/m²K<br />

Summe 56,00 m² 1.680,00 € entspricht 30,00 €/m²<br />

1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 34

Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem<br />

10/2010<br />

Daten der Dämmung<br />

Materialdicke 18,00 cm<br />

Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,035 W/mK<br />

Wärme übertragende Fläche 124,06 m²<br />

Nutzungsdauer 40 Jahre<br />

angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />

Außenwände 122,50 m² 7.962,50 € 0,90 / 0,16 W/m²K<br />

Gaubenwand 1,60 m² 101,40 € 0,45 / 0,10 W/m²K<br />

Summe 124,06 m² 8.063,90 € entspricht 65,00 €/m²<br />

1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />

Innendämmung, Kalzium Silikatplatten<br />

Daten der Dämmung<br />

Materialdicke 12,00 cm<br />

Wärmeleitfähigkeit des Materials 0,040 W/mK<br />

Wärme übertragende Fläche 1,56 m²<br />

Nutzungsdauer 40 Jahre<br />

angewendet auf folgende Bauteile: Fläche1) Kosten U-Wert alt / neu<br />

Gaubenwand 1,60 m² 124,80 € 0,45 / 0,10 W/m²K<br />

Summe 1,56 m² 124,80 € entspricht 80,00 €/m²<br />

1) hierbei handelt es sich um die Investitionsfläche, diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen<br />

Fensteraustausch, Passivhausqualität<br />

Daten der Fenster<br />

Fenster-Uw-Wert 0,80 W/m²K<br />

g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) 0,70<br />

Nutzungsdauer 25 Jahre<br />

angewendet auf folgende Bauteile: Fläche Kosten U-Wert alt / neu1)<br />

Südfenster 3,60 m² 1.800,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />

West/Ostfenster 5,60 m² 2.780,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />

Nordfenster 3,00 m² 1.500,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />

Balkontür 2,00 m² 1.000,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />

Eingangstür 2,00 m² 1.000,00€ 3,50 / 0,80 W/m²K<br />

Summe 16,16 m² 8.080,00 € entspricht 500,00 €/m²<br />

1) hierbei handelt es sich um den Uw-Wert (Gesamtkonstruktion)<br />

Blower-Door-Test<br />

Es wird ein Blower-Door-Test durchgeführt. Diese Maßnahme ermöglicht eine Prüfung der<br />

Dichtheit des Gebäudes und wird in der EnEV-Berechnung berücksichtigt.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 35

5.2 Variante: Sanierung Anlage<br />

5.2.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />

Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />

energetisch<br />

Endenergiebedarf 40.158 36.054 [kWh/a] 10,2 %<br />

Endenergie (EKZ)<br />

wirtschaftlich<br />

446,2 401,0 [kWh/m²a] 10,1 %<br />

<strong>Energie</strong>kosten 2.275 1.135 [€/a] 50,1 %<br />

<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 12,61 [€/m²a] 50,1 %<br />

Gesamtinvestition 10.699 [€]<br />

_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />

_Förderung 0 [€]<br />

Investition 10.699 [€]<br />

Investition /m² 118,9 [€/m²]<br />

Amortisation 9 [Jahre]<br />

Kapitalwert<br />

Emissionen<br />

18.842 [€]<br />

CO2-Emissionen 146,3 8,7 [kg/m²a] 94,0 %<br />

SO2-Emissionen 167,7 -6,0 [g/m²a] 103,6 %<br />

NOx-Emissionen 125,2 282,8<br />

Staub 5,3 147,9<br />

10/2010<br />

[g/m²a] -126,0 %<br />

[g/m²a] -2.702,7 %<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 36

10/2010<br />

Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />

wie folgt:<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />

Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />

handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 37

5.2.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage<br />

10/2010<br />

Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />

Pelletheizkessel 8250,00 € 8.250 €<br />

Anschluss an Heizwärmebereiter 550,00 € 550 €<br />

TWW-Speicher klein - (150 l) 500,00 € 500 €<br />

Heizleitungen alle dämmen 7,00 € 866 €<br />

TWW Leitungen dämmen 7,00 €/m 183 €<br />

Elektronisch geregelte Heizungspumpe 350,00 € 350 €<br />

Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />

Pelletheizkessel<br />

Daten der neuen Anlage<br />

Typ Zentralheizung<br />

genutzte Technik Niedertemperatur-Kessel<br />

Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />

<strong>Energie</strong>träger Holz Pellets<br />

Leistung 18 kW<br />

Abgasverlust 4,0 %<br />

Bereitschaftsverlust 2,0 %<br />

Nutzungsdauer 20 Jahre<br />

Kosten<br />

Kosten der Anlage 8.250,00 €<br />

Summe 8.250,00 €<br />

Anschluss an Heizwärmebereiter<br />

Daten der neuen Anlage<br />

Art der Bereitung mit Heizung (Kombi)<br />

Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />

Deckung 40,0 %<br />

Nutzungsdauer 30 Jahre<br />

Kosten<br />

Kosten der Anlage 550,00 €<br />

Summe 550,00 €<br />

TWW-Speicher klein - (150 l)<br />

Daten des Warmwasserspeichers<br />

Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />

Volumen des Speichers 200 Liter<br />

U-Wert der Speicherhülle 0,20 W/m²K<br />

Temperatur Aufstellraum 15,0 °C<br />

Nutzungsdauer 30 Jahre<br />

Kosten<br />

Kosten des Speichers 500,00 €<br />

Summe 500,00 €<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 38

5.3 Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />

5.3.1 Die wichtigsten Kenngrößen der Variante<br />

Ist-Zustand Variante Einheit Einsparung<br />

energetisch<br />

Endenergiebedarf 40.158 36.163 [kWh/a] 9,9 %<br />

Endenergie (EKZ)<br />

wirtschaftlich<br />

446,2 402,0 [kWh/m²a] 9,9 %<br />

<strong>Energie</strong>kosten 2.275 1.176 [€/a] 48,3 %<br />

<strong>Energie</strong>kosten /m² 25,28 13,07 [€/m²a] 48,3 %<br />

Gesamtinvestition 20.138 [€]<br />

_Sowieso-Kosten 0 [€]<br />

_Förderung 0 [€]<br />

Investition 20.138 [€]<br />

Investition /m² 223,8 [€/m²]<br />

Amortisation 17 [Jahre]<br />

Kapitalwert<br />

Emissionen<br />

8.350 [€]<br />

CO2-Emissionen 146,3 10,2 [kg/m²a] 93,0 %<br />

SO2-Emissionen 167,7 -4,9 [g/m²a] 102,9 %<br />

NOx-Emissionen 125,2 284,1<br />

Staub 5,3 148,1<br />

10/2010<br />

[g/m²a] -127,0 %<br />

[g/m²a] -2.706,9 %<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 39

10/2010<br />

Die <strong>Energie</strong>ströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt<br />

wie folgt:<br />

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV<br />

Die Angaben in dieser Grafik weichen von den Berechnungen der <strong>Energie</strong>beratung ab. Hierbei<br />

handelt es sich um eine Betrachtung mit Standardrandbedingungen nach EnEV.<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 40

5.3.2 Maßnahmen der Variante: Sanierung Anlage mit Solaranlage<br />

10/2010<br />

Maßnahme Kosten je Einheit Kosten gesamt<br />

Pelletheizkessel 8250,00 € 8.250 €<br />

Elektronisch geregelte Heizungspumpe 350,00 € 350 €<br />

Heizleitungen alle dämmen 7,00 € 866 €<br />

TWW Leitungen dämmen 7,00 €/m 183 €<br />

Brauchwasser-Solarkollektor 350,00 € 2.339 €<br />

Anschluss an Heizwärmebereiter 550,00 € 550 €<br />

Pufferspeicher - (1000l) 1200,00 € 1.200 €<br />

TWW-Speicher klein - (150 l) 500,00 € 500 €<br />

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 5900,00 € 5.900 €<br />

Lüftungskonzept erstellen 0,00 € 0 €<br />

Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet.<br />

Pelletheizkessel<br />

Daten der neuen Anlage<br />

Typ Zentralheizung<br />

genutzte Technik Niedertemperatur-Kessel<br />

Versorgungsbereich Wärmeversorgung<br />

<strong>Energie</strong>träger Holz Pellets<br />

Leistung 18 kW<br />

Abgasverlust 4,0 %<br />

Bereitschaftsverlust 2,0 %<br />

Nutzungsdauer 20 Jahre<br />

Kosten<br />

Kosten der Anlage 8.250,00 €<br />

Summe 8.250,00 €<br />

Brauchwasser-Solarkollektor<br />

Daten der neuen Anlage<br />

Art der Bereitung Solaranlage<br />

Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />

Leistung 10,0 kW<br />

Deckung 60,0 %<br />

Arbeitszahl 40,0<br />

Nutzungsdauer 20 Jahre<br />

Kosten<br />

Kosten der Anlage 3,54 m² 350,00 € /m²<br />

zusätzliche Kosten einmalig 1.100,00 €<br />

Summe 2.339,00 €<br />

Anschluss an Heizwärmebereiter<br />

Daten der neuen Anlage<br />

Art der Bereitung mit Heizung (Kombi)<br />

Versorgungsbereich Zentraler WW-Strang<br />

Deckung 40,0 %<br />

Nutzungsdauer 30 Jahre<br />

Kosten<br />

Kosten der Anlage 550,00 €<br />

Summe 550,00 €<br />

Musterbericht: Einfamilienhaus 41

Pufferspeicher - (1000l)<br />

10/2010<br />

Daten des Pufferspeichers<br />