Implantierbare Hörgeräte - HNO-Klinik an der Uniklinik Köln

Implantierbare Hörgeräte - HNO-Klinik an der Uniklinik Köln

Implantierbare Hörgeräte - HNO-Klinik an der Uniklinik Köln

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>HNO</strong> 2011 · 59:980–987<br />

DOI 10.1007/s00106-011-2402-0<br />

Online publiziert: 28. September 2011<br />

© Springer-Verlag 2011<br />

Bei gering- und mittelgradigen<br />

sensorineuralen und kombinierten<br />

Schwerhörigkeiten gelten <strong>der</strong>zeit<br />

konventionelle, externe <strong>Hörgeräte</strong><br />

neben <strong>der</strong> hörverbessernden Mittelohrchirurgie<br />

als St<strong>an</strong>dardversorgung.<br />

Unterschiedliche Probleme bei <strong>der</strong><br />

Verwendung konventioneller <strong>Hörgeräte</strong><br />

haben zur Entwicklung impl<strong>an</strong>tierbarer<br />

Hörsysteme geführt, die ein<br />

akustisches Signal in eine direkte mech<strong>an</strong>ische<br />

Stimulation <strong>der</strong> Ossikelkette<br />

o<strong>der</strong> des Innenohrs umw<strong>an</strong>deln.<br />

Nachteile konventioneller<br />

<strong>Hörgeräte</strong><br />

Die bisweilen niedrige Akzept<strong>an</strong>z und geringe<br />

tägliche Nutzungsdauer konventioneller<br />

<strong>Hörgeräte</strong> k<strong>an</strong>n auf unterschiedliche<br />

Faktoren zurückgeführt werden. So ist<br />

das konventionelle Hörgerät als Zeichen<br />

einer Behin<strong>der</strong>ung äußerlich sichtbar und<br />

stellt für m<strong>an</strong>che Menschen eine Stigmatisierung<br />

sowie eine Beeinflussung des persönlichen<br />

äußeren Erscheinungsbildes<br />

dar. Durch die Okklusion des Gehörg<strong>an</strong>gs<br />

durch das Ohrpassstück resultiert bisweilen<br />

ein niedriger Tragekomfort, was sich<br />

jedoch durch die Entwicklung von individuell<br />

<strong>an</strong>passbaren Silikonschalen in Verbindung<br />

mit einer „offenen Versorgung“<br />

heutzutage gebessert hat. Die notwendige<br />

enge räumliche Nähe von Mikrofon und<br />

Lautsprecher ist oft ein Grund für akustisch<br />

störende Rückkopplungseffekte, was<br />

nicht selten zur Folge hat, dass <strong>Hörgeräte</strong>nutzer<br />

ihr Gerät auf einen suboptimalen<br />

Level herunterschalten. Derart entstehen<br />

Unterschiede zwischen <strong>der</strong> technisch<br />

möglichen Leistung eines Hörgeräts und<br />

dem tatsächlich vorh<strong>an</strong>denen praktischen<br />

Nutzen für den <strong>Hörgeräte</strong>träger.<br />

Der Wunsch nach einem unsichtbaren<br />

Hörgerät führte zur Entwicklung von In-<br />

980 | <strong>HNO</strong> 10 · 2011<br />

Leitthema<br />

J.C. Luers · D. Beutner · K.-B. Hüttenbrink<br />

<strong>HNO</strong>-<strong>Klinik</strong>, Universitätsklinik <strong>Köln</strong><br />

<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> <strong>Hörgeräte</strong><br />

dem-Ohr-<strong>Hörgeräte</strong>n (IdO-HG) im Vergleich<br />

zur klassischen Vari<strong>an</strong>te <strong>der</strong> Hinter-dem-Ohr-<strong>Hörgeräte</strong><br />

(HdO-HG), wobei<br />

Erstere durch die Bauart bedingt wie<strong>der</strong>um<br />

eine stärkere akustische Rückkopplung<br />

und Einbußen beim Kl<strong>an</strong>g bedeuten.<br />

Die zunehmende Miniatisierung<br />

von HdO-<strong>Hörgeräte</strong>n hat den Nachteil,<br />

dass gerade die große Zielgruppe <strong>der</strong> älteren<br />

Personen nur schwer mit den m<strong>an</strong>chmal<br />

kaum mehr sichtbaren und bedienbaren<br />

Schiebeschaltern zur m<strong>an</strong>uellen<br />

Steuerung ihres Hörgeräts zurechtkommt.<br />

Durch die Entwicklung digitaler <strong>Hörgeräte</strong>,<br />

welche über Funksignale steuerbar<br />

sind, konnte diese Problematik teilweise<br />

behoben werden. Der größte Nachteil<br />

konventioneller <strong>Hörgeräte</strong> liegt jedoch<br />

nach wie vor im limitierten Hörgewinn,<br />

welcher maximal etwa 30 dB beträgt, sowie<br />

in <strong>der</strong> nicht immer optimalen Kl<strong>an</strong>gqualität<br />

bei limitierter Frequenzb<strong>an</strong>dbreite<br />

beson<strong>der</strong>s in hohen Frequenzen.<br />

Die vorgen<strong>an</strong>nten Probleme haben dazu<br />

geführt, neue Wege bei <strong>der</strong> technischen<br />

Hörrehabilitation von schwerhörigen Patienten<br />

zu beschreiten. Dies hat die Entwicklung<br />

von impl<strong>an</strong>tierbaren <strong>Hörgeräte</strong>n<br />

entscheidend mit beeinflusst. Ein offensichtlicher<br />

Nachteil impl<strong>an</strong>tierbarer<br />

<strong>Hörgeräte</strong> liegt in <strong>der</strong> Notwendigkeit <strong>der</strong><br />

chirurgischen Impl<strong>an</strong>tation mit allen assoziierten<br />

operativen Risiken. Bei impl<strong>an</strong>tierbaren<br />

<strong>Hörgeräte</strong>n müssen daher Hör-<br />

gewinn und Zufriedenheit des Patienten<br />

die Nachteile <strong>der</strong> aufwendigeren und risikoreicheren<br />

Anpassung aufwiegen. Wesentliche<br />

Vorteile impl<strong>an</strong>tierbarer <strong>Hörgeräte</strong>n<br />

liegen im Wegfall von Okklusionseffekten<br />

und Stigmatisierung. Vollimpl<strong>an</strong>tierbare<br />

<strong>Hörgeräte</strong> können sogar beim Baden<br />

o<strong>der</strong> Schwimmen getragen werden.<br />

Da impl<strong>an</strong>tierbare <strong>Hörgeräte</strong> durch die<br />

zugrunde liegende Technik insbeson<strong>der</strong>e<br />

Vorteile für die Versorgung hochtonbetonter<br />

Schwerhörigkeiten ab 3–5 kHz<br />

haben, wird für sie auch eine verbesserte<br />

Kl<strong>an</strong>gqualität und frequenzspezifische<br />

Hörrehabilitation proklamiert [1, 2, 3].<br />

<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> Hörsysteme<br />

Klassifikation und Aufbau<br />

<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> Hörsysteme im weiteren<br />

Sinne bezeichnen sämtliche Systeme, die<br />

teilweise o<strong>der</strong> vollständig in den Körper<br />

impl<strong>an</strong>tiert werden und eine Hörrehabilitation<br />

zum Ziel haben. Systeme, die die<br />

Funktion <strong>der</strong> Hörschnecke o<strong>der</strong> des Hörnervs<br />

ersetzen, sind als Cochleaimpl<strong>an</strong>tate<br />

o<strong>der</strong> als Hirnstammimpl<strong>an</strong>tate zu bezeichnen.<br />

<strong>Impl<strong>an</strong>tierbare</strong> Hörsysteme im<br />

engeren Sinne, auf die <strong>der</strong> vorliegende<br />

Übersichtsartikel fokussiert, sind alle apparativen<br />

(technischen) Hörsysteme, bei<br />

denen das für den Schwerhörigen aufbereitete<br />

akustische Signal nicht über den<br />

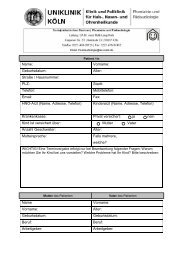

Tab. 1 Übersicht über die impl<strong>an</strong>tierbaren Hörsysteme, geglie<strong>der</strong>t in das zugrunde<br />

liegende W<strong>an</strong>dlerprinzip und Teil- bzw. Vollimpl<strong>an</strong>tation<br />

Vollimpl<strong>an</strong>tierbar Teilimpl<strong>an</strong>tierbar<br />

Piezoelektrischer W<strong>an</strong>dler Esteem<br />

TICA<br />

RDE (RION)<br />

Elektromagnetischer W<strong>an</strong>dler Carina Vibr<strong>an</strong>t Soundbridge<br />

DACS<br />

DDHS<br />

TICA „totally impl<strong>an</strong>table cochlear amplifier“, RDE „rion device E-type“, DACS „direct acoustic cochlear stimulation“,<br />

DDHS „direct drive hearing system“.