Deutschland - Quick-Talk.com

Deutschland - Quick-Talk.com

Deutschland - Quick-Talk.com

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

ANDREW LOUWRENS<br />

Hausmitteilung<br />

9. Dezember 2013 Betr.: Titel, FDP, „Dein SPIEGEL“<br />

Mitunter kommt es vor, dass Journalisten Politikern begegnen, die sie tief<br />

und nachhaltig beeindrucken: als Gesprächspartner – und als Mensch. Für<br />

Bartholomäus Grill, der Anfang 1993 als Korrespondent nach Johannesburg ging,<br />

um über den Umbruch in Südafrika zu berichten, war Nelson Mandela ein solcher<br />

Politiker. In den Wendejahren, als das Unrechtsregime der Apartheid unterging<br />

und die Demokratie geboren wurde, hat Grill den am vergangenen Donnerstag<br />

verstorbenen Mandela gleich mehrmals getroffen: bei dessen Auftritten als Friedens -<br />

stifter in gewaltgeplagten Town -<br />

ships, im Wahlkampf, im Parlament;<br />

bei Mandelas Geburtstagsparty.<br />

Höhepunkt war ein<br />

Interview mit Mandela, das<br />

Grill im September 1995 in<br />

Genadendal, Mandelas Residenz<br />

in Kapstadt, führte, damals<br />

noch für die Wochen -<br />

Grill, Mandela 1995 in Kapstadt<br />

zeitung „Die Zeit“. Mandela<br />

wollte gleich zu Beginn wissen,<br />

wie alt denn Adenauer gewesen<br />

sei, als er Kanzler wurde;<br />

es gab Skeptiker, die der Meinung waren, der damals 77-Jährige sei zu alt für das<br />

Amt des Staatspräsidenten. Er kenne niemanden, der dem Charme Mandelas nicht<br />

erlegen wäre, sagt Grill. „So einem Menschen zu begegnen ist ein großes Geschenk,<br />

das größte, das ich als Korrespondent erhalten habe“ (Seite 84).<br />

Weil sie nicht wusste, was sie bei der Bundestagswahl wählen sollte, befragte<br />

SPIEGEL-Redakteurin Barbara Hardinghaus im September den Wahl-O-Mat,<br />

eine Internet-Entscheidungshilfe für Unschlüssige. Eindeutige Antwort: die FDP. Harding -<br />

haus dachte an das Führungspersonal der FDP und beschloss, das Ergebnis zu ignorie -<br />

ren. Offenbar ging es anderen ähnlich, denn nach 64 Jahren flog die FDP erstmals aus<br />

dem Bundestag. Für den Wahltag hatte Hardinghaus sich mit dem bildungspolitischen<br />

Sprecher der FDP, Patrick Meinhardt, verabredet, sie wollte wissen, wie ein Leben<br />

aussieht, das nur aus Politik besteht. Das Wahlergebnis machte die geplante Recherche<br />

noch interessanter: Wie verkraften Politiker eine solche Niederlage? Hardinghaus<br />

hatte Glück. Meinhardt gab ihr die Gelegenheit, ihn in den folgenden Wochen zu<br />

begleiten, auch bei der Rückkehr in die badische Provinz. Sie erlebte einen leidenschaftlichen<br />

Politiker, der sich an ein Leben mit wenig Schlaf gewöhnt hatte, der<br />

beinahe täglich zwischen Baden-Württemberg und Berlin pendelte, der viele Ämter<br />

innehatte, der aber am Ende vor allem eines blieb: Berufspolitiker (Seite 54).<br />

Das Römische Reich erstreckte sich in seiner Blütezeit<br />

vom heutigen Irak bis zur schottischen Grenze, die<br />

alten Römer kannten bereits die Bratwurst, die Fuß boden -<br />

heizung und die Dusche. „Dein SPIEGEL“, das Nachrichten-Magazin<br />

für Kinder, beschreibt in der Titel geschichte<br />

den Glanz und die Macht des antiken Reiches – aber auch<br />

seinen Niedergang und das Leben der ganz normalen<br />

Bürger. Weiteres Thema im Heft: Wer plant Sendungen<br />

wie „Supertalent“ oder „DSDS“ – und weshalb machen<br />

die Leute, die dort gewinnen, fast nie Karriere? „Dein<br />

SPIEGEL“ erscheint an diesem Dienstag.<br />

Im Internet: www.spiegel.de<br />

DER SPIEGEL 50/2013 5

In diesem Heft<br />

Titel<br />

Nelson Mandela – eine Huldigung ................. 84<br />

Wie der ANC das Vermächtnis seines<br />

übergroßen Gründers ruiniert ........................ 90<br />

<strong>Deutschland</strong><br />

Panorama: Olympische Spiele ohne Gauck /<br />

CDU-Politiker fordern mehr Basisbeteiligung /<br />

Marine hat Nachwuchssorgen ......................... 17<br />

Europa: Wie Kanzlerin Angela Merkel<br />

Oppositionspolitiker Vitali Klitschko zum<br />

starken Mann der Ukraine machen will ......... 22<br />

CSU: Im SPIEGEL-Gespräch beklagt Bayerns<br />

Ministerpräsident Horst Seehofer das schlechte<br />

Verhältnis von Politik und Medien ................. 26<br />

Verteidigung: Durch den Egoismus der<br />

Nationalstaaten gehen in der europäischen<br />

Rüstungspolitik Milliarden verloren ............... 30<br />

Union: Die Wandlung des hessischen<br />

Ministerpräsidenten Volker Bouffier .............. 34<br />

Stuttgart 21: E-Mails von Stefan Mappus<br />

geben Einblick in die Vorgeschichte des<br />

brutalen Schlossgarten-Einsatzes ................... 36<br />

Karrieren: Ex-BDI-Chef Hans-Olaf Henkel<br />

liebäugelt mit der Euro-kritischen Partei AfD ... 37<br />

Organvergabe: Im Prozess gegen einen<br />

Transplanteur sagt eine Patientin aus, deren<br />

Laborwerte der Arzt manipuliert haben soll ... 38<br />

Kommentar: Steht der Prozess gegen<br />

Christian Wulff kurz vor dem Ende? .............. 42<br />

Flüchtlinge: Ein neues Abkommen erlaubt<br />

es der EU, Asylbewerber aus<br />

aller Welt in die Türkei zu schicken ............... 43<br />

Arbeitsrecht: Ein Arbeitgeber hält<br />

eine Bewerberin für zu dick – steht ihr<br />

eine Entschädigung zu? .................................. 44<br />

Bildung: Der Lehrerprüfer Wulf Homeier<br />

über den Sinn von Leistungstests ................... 46<br />

Justiz: Personeller Notstand an den Gerichten 47<br />

Familien: Verliert ein Tönnies-Erbe wegen einer<br />

plagiierten Diplomarbeit seine Firmenanteile? 48<br />

Arbeitsmarkt: <strong>Deutschland</strong> scheitert beim<br />

Werben um gutausgebildete Migranten .......... 49<br />

Gesellschaft<br />

Szene: Maßanzüge für frierende Hühner / Wie<br />

Obdachlose das Adventsgeschäft nutzen ........ 52<br />

Eine Meldung und ihre Geschichte – eine Frau<br />

aus Stuttgart heiratet einen Unbekannten ...... 53<br />

Neuanfänge: Ein früherer FDP-Bundestags -<br />

abgeordneter versucht ein neues Leben ......... 54<br />

Ortstermin: In Altenburg tagt das<br />

Internationale Skatgericht .............................. 62<br />

Wirtschaft<br />

Trends: Investoren verkaufen Karstadt-Häuser /<br />

Lufthansa-Aufsichtsräte kritisieren Vorstand ... 64<br />

Finanzmärkte: Die Macht der Mega-Banken ... 66<br />

Regierungsberater Daniel Zimmer fordert<br />

schärferes Vorgehen gegen Finanzkartelle ..... 68<br />

Lobbyisten: Finanzaffäre beim<br />

CDU-nahen Wirtschaftsrat ............................. 72<br />

Autoindustrie: US-Geschäft von VW schwächelt 74<br />

Konsum: Renaissance der deutschen<br />

Luxus-Manufakturen ...................................... 76<br />

Finanzen: Die Schuldenallianz<br />

der Ministerpräsidenten ................................. 78<br />

Stadtplanung: Technologiekonzerne<br />

propagieren die voll vernetzte Metropole ...... 80<br />

Internet: Unternehmeraufstand gegen das<br />

Bewertungsportal Yelp ................................... 81<br />

Ausland<br />

Panorama: Großbritanniens Premier Cameron<br />

buckelt vor den Chinesen / Mexikos Drogenkartelle<br />

investieren in Geschäfte mit Erz ........... 82<br />

8<br />

ANDREW KRAVCHENKO / DPA<br />

Unter Kartellbrüdern Seite 66<br />

Ein Dutzend Investmentbanken manipuliert die Preise an den glo balen<br />

Finanzmärkten, Aufseher in den USA und Europa verhängen hohe Strafen.<br />

Für die Deutsche Bank und ihre Führung könnte sich das bitter rächen.<br />

DIETER MAYR / DER SPIEGEL<br />

Klitschko, Westerwelle<br />

Kampf um die Ukraine Seite 22<br />

Die letzte Runde im Ringen um Einflusszonen in Osteuropa hat Moskau<br />

gewonnen: Die Ukraine will sich vorerst der EU nicht annähern. Doch<br />

Angela Merkel gibt den Machtkampf nicht verloren. Mit deutscher Hilfe<br />

soll der Boxer Vitali Klitschko das Land Richtung Westen führen ................. 22<br />

Wie bei der Revolution 2004 protestieren wieder Hunderttausende<br />

in Kiew. Sie fordern Neuwahlen und einen Westkurs. Doch die Regierung<br />

bleibt hart – und droht mit Gewalt ............................................................... 94<br />

Polens Ex-Präsident Aleksander Kwaśniewski hat im Auftrag der EU<br />

mit der Ukraine über eine Assoziierung verhandelt. Im SPIEGEL-Gespräch<br />

kritisiert er, Brüssel habe Russlands Widerstand unterschätzt ........................ 96<br />

DER SPIEGEL 50/2013<br />

Der große<br />

Stille Seite 154<br />

Der Schauspieler Matthias<br />

Brandt ist ein Spätzünder.<br />

Als ihn das Fernsehen entdeckte,<br />

war er bereits Anfang<br />

vierzig. Zum TV-Star<br />

wurde Brandt als Kommissar<br />

im „Polizeiruf 110“, wo er<br />

durch sein minimalistisches<br />

Spiel beeindruckt. Im SPIE-<br />

GEL-Gespräch erzählt er<br />

von seinem Blick fürs Skurrile<br />

und erklärt, warum ihm<br />

Verlierer schon immer näher<br />

waren als Gewinner.

Die späten Mütter Seite 148<br />

Frauen versuchen, ihre biologische Uhr zurückzudrehen, indem sie Eizellen<br />

für eine spätere künstliche Befruchtung einfrieren lassen. Doch<br />

bis zu welchem Alter ist eine Schwangerschaft medizinisch vertretbar?<br />

Hans Küng und der Papst Seite 120<br />

Er kämpfte lange gegen den Reformstau im Vatikan und verlor seine Lehr -<br />

erlaubnis. Hans Küng spürt jedoch einen „katholischen Frühling“, seit<br />

Franziskus herrscht. Der Papst habe einen „Paradigmenwechsel“ vollzogen.<br />

Das Projekt<br />

Rache Seite 116<br />

Die brutale Vergewaltigung<br />

einer jungen Frau in einem<br />

Bus in Delhi vor einem<br />

Jahr zeigte der Welt: Frauen<br />

in Indien sind besonders<br />

oft der Gewalt und der Verachtung<br />

von Männern<br />

aus gesetzt. Ein indischer<br />

Filmproduzent bringt jetzt<br />

einen Film ins Kino, der<br />

das Land aufrütteln soll.<br />

Sein Titel: „Kill the Rapist?“<br />

Soll man Vergewaltiger<br />

töten?<br />

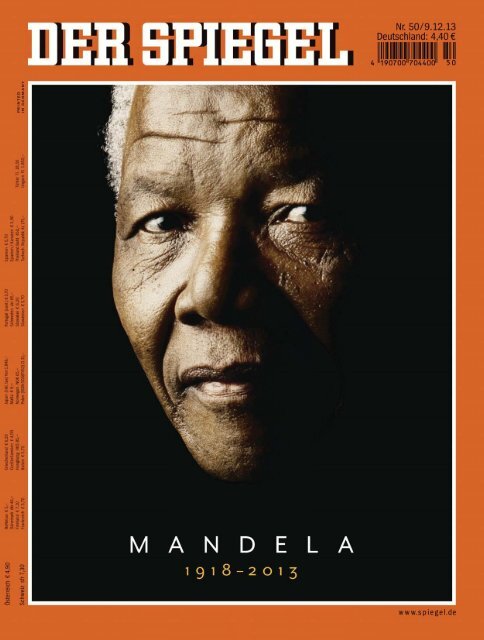

Trauerplakat in Südafrika<br />

Ein großes Leben Seite 84<br />

Weltweit trauern Bewunderer um Nelson Mandela, der einst die Apartheid<br />

besiegte und das moderne Südafrika schuf. Der Mann, den sie daheim<br />

„Madiba“ nannten, hatte ein großes Leben – mit Triumphen und Tragödien.<br />

IROCK<br />

FOTO24 / GETTY IMAGES<br />

Ukraine: Machtprobe in Kiew ......................... 94<br />

SPIEGEL-Gespräch mit Polens Ex-Präsident<br />

Aleksander Kwaśniewski über die Entfremdung<br />

zwischen der Ukraine und der EU ................. 96<br />

Thailand: Kampf um die Zukunft des Landes 100<br />

USA: New York plant für den Klimawandel,<br />

North Carolina ignoriert ihn per Gesetz ....... 104<br />

Global Village: Warum Radio Vatikan mit<br />

Papst Franziskus mehr Arbeit hat ................. 110<br />

Kultur<br />

Szene: „Liebes Leben“ – der neue Erzählband<br />

von Nobelpreisträgerin Alice Munro / Das<br />

Lebenswerk von Liedermacher Reinhard Mey<br />

wird mit einer üppigen CD-Box gefeiert ....... 114<br />

Kino: Ein Film über Vergewaltiger<br />

soll Indien aufrütteln .................................... 116<br />

Religion: SPIEGEL-Gespräch mit dem<br />

Theologen Hans Küng über die Revolution<br />

im Vatikan und sein eigenes nahes Ende ...... 120<br />

Bestseller ..................................................... 124<br />

Essay: Warum die Große Koalition so<br />

gut zu <strong>Deutschland</strong> passt – und trotzdem<br />

problematisch ist ........................................... 126<br />

Theater: David Grossmans bewegende<br />

Totenklage „Aus der Zeit fallen“ in Berlin ... 130<br />

Pop-Kritik: Das großartige Debüt des<br />

Berliner Rappers Grim104 ............................ 132<br />

Sport<br />

Szene: Kameruns Nationalcoach Volker Finke<br />

über die WM-Auslosung ............................... 135<br />

Olympia: Der schwule Eissprinter Blake<br />

Skjellerup will bei den Winterspielen in Sotschi<br />

die russische Regierung provozieren ............ 136<br />

Fußball: Pep Guardiola verändert das deutsche<br />

Verständnis vom Spiel .................................. 138<br />

Wissenschaft · Technik<br />

Prisma: E-Zigaretten verstärken Nikotinsucht /<br />

Forscher unterstützen Geschlechterklischees 140<br />

Fischerei: Warum es Scholle, Dorsch und<br />

Hering wieder überraschend gutgeht ............ 142<br />

Ernährung: Jodsalz macht intelligent ............ 146<br />

Medizin: Ist es vertretbar, Eizellen für eine<br />

späte Schwangerschaft einfrieren zu lassen? 148<br />

Bestattungstechnik: Kampf der Krematorien 151<br />

Medien<br />

Trends: Stefan Aust wird „Welt“-Herausgeber /<br />

TV-Produzenten fordern Gebührenanteil ..... 153<br />

Schauspieler: SPIEGEL-Gespräch mit Matthias<br />

Brandt über die Kunst des Scheiterns ........... 154<br />

Presse: Fragwürdige Ermittlungen<br />

gegen Münchner TV-Redakteur .................... 157<br />

Briefe .............................................................. 10<br />

Impressum, Leserservice .............................. 158<br />

Register ........................................................ 160<br />

Personalien ................................................... 162<br />

Hohlspiegel / Rückspiegel ............................. 164<br />

Titelbild: Foto Greg Bartley/Camera Press /Picture Press<br />

Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/briefkasten<br />

Absolute Spitze<br />

<strong>Deutschland</strong>s Studenten<br />

haben hervorragende<br />

Zukunftschancen – und<br />

sind trotzdem unentspannt.<br />

Außerdem im<br />

UniSPIEGEL: der harte<br />

Kampf um die Master-<br />

Plätze.<br />

DER SPIEGEL 50/2013<br />

9

SPIEGEL-Titel 49/2013<br />

Nr. 49/2013, Das Superhirn – Neuro-<br />

Ingenieure wollen das Denken optimieren<br />

Das Ende der Freiheit<br />

Auch wenn ich als jemand, der Neuro -<br />

Engineering macht, die Notwendigkeit<br />

sehe, das Thema stark aufzubereiten –<br />

es hätte der Sache sicherlich gedient,<br />

auch die niederen Realitäten auf dem<br />

Weg zum Patienten zu erwähnen. Denn<br />

wie Edison zugeschrieben wird: „Eine<br />

Erfindung braucht 10 Prozent Inspiration<br />

und 90 Prozent Transpiration.“ Also sind<br />

Visionäre aus dem US-System sicher<br />

wichtig – die wahre Arbeit wird aber gerade<br />

auch hier gemacht, zum Beispiel an<br />

unserem Exzellenz-Cluster BrainLinks-<br />

BrainTools.<br />

PROF. ULRICH HOFMANN, FREIBURG IM BREISGAU<br />

UNIVERSITÄT FREIBURG<br />

Die Evolution ermöglichte durch zufällige<br />

genetische Veränderung die Entwicklung<br />

von intelligenten, weitgehend selbständig<br />

und freilebenden Lebewesen, den Menschen.<br />

Selbst der liebe Gott lässt den Menschen<br />

die Freiheit, sich gegen seine Ziele<br />

zu entscheiden. Jetzt streben die Hirn -<br />

ingenieure die vollkommene Steuerung,<br />

Vereinheitlichung und damit Überwachung<br />

aller intelligenten Lebewesen an.<br />

Das Ende der Freiheit ist erreicht. Kein<br />

Wunder, dass die USA ein so großes Interesse<br />

an der Vermessung des Gehirns<br />

haben.<br />

MARTIN WILMS, HAMBURG<br />

Ihr Artikel ruft nicht nur ein gefühlsmäßiges<br />

Unbehagen bei mir hervor, sondern<br />

entbehrt zudem auch nicht einer gewissen<br />

Ambivalenz. Sollte die Hirnforschung<br />

sich so rasant weiterentwickeln, wie das<br />

gegenwärtig der Fall zu sein scheint, würde<br />

die inflationäre Flut neuer TV-Quizsendungen<br />

wohl gestoppt werden können.<br />

Andererseits könnte ein Gehirn, das<br />

vor seiner Zerstörung so brillant funktioniert<br />

hat wie das von John F. Kennedy,<br />

repariert und vielleicht sogar noch etwas<br />

aufpoliert werden.<br />

REINHARD METZGER, ROTTENBURG AM NECKAR<br />

Briefe<br />

„Man fragt sich unwillkürlich, ob bei den<br />

vorgestellten Forschern überhaupt<br />

ein Bewusstsein herrscht, welche Zukunft<br />

sie gestalten: eine Realität von<br />

Huxleys schöner neuer Welt, so grau,<br />

gesichtslos und kollektiv, dass den<br />

unabhängigen Menschen das Grauen ereilt.“<br />

NATHALIE REPENNING, SCHENEFELD (SCHL.-HOLST.)<br />

Dereinst, davon gibt sich Miguel Nicolelis<br />

überzeugt, würden die Gehirne zu einem<br />

mit Bewusstsein begabten Netz zusammenwachsen.<br />

Dieses Metabewusstsein<br />

der Menschheit, das Nicolelis über Technik<br />

erreichen will, existiert doch längst.<br />

Wir nennen es Kultur. Allerdings bietet<br />

diese auch einen Filter, der durch den<br />

Lauf der Zeit und die Fähigkeit von Individuen,<br />

unabhängig zu denken, Sinn von<br />

Unsinn zu trennen vermag. Wir behalten,<br />

was sich für uns als wichtig erwiesen hat,<br />

und der Rest versinkt – zu Recht – in<br />

entropischem Rauschen.<br />

TITUS EICHENBERGER, BEINWIL AM SEE (SCHWEIZ)<br />

Aufnahme einer Hirndurchleuchtung<br />

Das wirklich Besorgniserregende ist weniger<br />

das keck hingemalte Szenarium als<br />

vielmehr das Maß an Naivität, mit der es<br />

von den Prothesengöttern vorgetragen<br />

wird. Doch auch diese können kaum so<br />

dumm sein, um ihren Heilsverkündungen<br />

die finsteren Kehrseiten abzusprechen:<br />

Manipulation und Überwachung.<br />

ALFRED PASCHEK, KIEL<br />

Auch wenn die Gesamtarchitektur des<br />

menschlichen Gehirns noch weitgehend<br />

eine Terra incognita ist, so dürfte es doch<br />

inzwischen als hinreichend bewiesen gelten,<br />

dass für die Funktion der Neuronen<br />

und ihrer Logik eine unsterbliche Seele<br />

als geistiger Träger absolut entbehrlich ist.<br />

Sollten die Religionen nicht allmählich<br />

daraus die Konsequenzen ziehen?<br />

KLAUS FISCHER, DITZINGEN (BAD.-WÜRTT.)<br />

UGR<br />

Nr. 48/2013, Bernhard Schlink, Bestsellerautor<br />

und SPD-Mitglied, warnt seine<br />

Partei vor der Koalition mit der Union<br />

Empfehlung zum Selbstmord<br />

Schlink irrt in seiner Annahme, es gebe<br />

eine linke Mehrheit. Es gibt sie nicht in<br />

der Bevölkerung, bei der Wahl kamen<br />

allein Union, FDP und AfD auf klar über<br />

50 Prozent der Stimmen. Es gibt sie auch<br />

nicht im Bundestag, denn aufgrund des<br />

knappen Vorsprungs an Mandaten müssten<br />

sich stramme Antikapitalisten der<br />

Linken mit Seeheimern der SPD und<br />

bürgerlichen Grünen verständigen. Diese<br />

Distanz ist ungleich größer als diejenige<br />

zwischen den Polen von Union und SPD.<br />

MALTE GYLLENSVÄRD, HAMBURG<br />

Eine überzeugende Analyse – aber leider<br />

nur bis zur Beantwortung der entscheidenden<br />

Frage. Mit einer dünnen Mehrheit und<br />

den bekannten Akteuren in der Linkspartei<br />

ist eine rot-rot-grüne Koalition heute<br />

eben doch ausgeschlossen. Da fehlt Schlink<br />

wohl die praktische Politikerfahrung.<br />

HARALD RENTSCH, LÜBECK<br />

Schlink empfiehlt meiner SPD den Selbstmord.<br />

Ein aus dem Hut zu zaubernder rotrot-grüner<br />

Kanzlerkandidat würde in den<br />

geheimen Wahlgängen scheitern.<br />

ANDREAS KNIPPING, EICHENAU (BAYERN)<br />

Wer hier einem Irrtum unterliegt, ist<br />

Schlink. Große Aufgaben wie Energiewende,<br />

soziale Gerechtigkeit, Mindestlohn<br />

und mehr erfordern die Zusammenarbeit<br />

der beiden Volksparteien.<br />

NIKOLAUS KOLLIN, MÜNCHEN<br />

Wenn die Führungen beider großer Fraktionen<br />

bereits auf dem Weg sind, im Interesse<br />

<strong>Deutschland</strong>s einen annehmbaren<br />

Kompromiss zu vereinbaren, können Sie<br />

doch nicht solch einem Querulanten die<br />

politische Bühne bereiten!<br />

HEIKO SCHILLING, HALLE (SACHS.-ANH.)<br />

Lieber Genosse Schlink, dein Plädoyer für<br />

eine rot-rot-grüne-Koalition ist wenig<br />

überzeugend. Einmal davon abgesehen,<br />

dass wir – völlig zu Recht – diese Koalition<br />

vor der Wahl ausgeschlossen haben, würde<br />

es beim besten Willen inhaltlich nicht<br />

reichen. Vom Rückhalt in der Bevölkerung<br />

ganz zu schweigen. Völlig unlogisch erscheint<br />

mir dein Einwand, dass wir bei<br />

Eintritt in eine GroKo bei der nächsten<br />

Bundestagswahl geradezu zwangsläufig<br />

mit einer Niederlage zu rechnen hätten.<br />

Das gilt doch nur für den Fall, dass „unsere<br />

Minister“ und „wir“ es nicht können. Wie<br />

wir es uns dann allerdings zutrauen sollten,<br />

einen bunten Haufen von Dunkelrot bis<br />

Hellgrün zu vernünftigem Regierungshandeln<br />

zu führen, bleibt dein Geheimnis.<br />

WOLFGANG ROSE, WEISSACH (BAD.-WÜRTT.)<br />

10<br />

DER SPIEGEL 50/2013

Briefe<br />

Grundschülerin bei Schreibübung<br />

Nr. 48/2013, Warum viele Lehrer Grundschülern<br />

die Orthografie nicht mehr beibringen<br />

„Bund sind schon die Wälder“<br />

Was die Rechtschreibleistungen der angehenden<br />

Lehrer betrifft, bin auch ich<br />

manchmal entsetzt. Aber dies vor allem<br />

auf die verteufelte Methode zurückzuführen,<br />

halte ich für grob fahrlässig. Als Lehrerin<br />

weiß ich: Seit Jahren schon verliert<br />

die Rechtschreibung in den Lehrplänen<br />

an Bedeutung. Als Lehrbeauftragte an der<br />

Uni habe ich den Eindruck: Immer mehr<br />

Lehramtsstudenten sind dafür nicht geeignet.<br />

Das beginnt bei der unzureichenden<br />

Rechtschreibung und Zeichensetzung und<br />

endet auch bei den mangelnden sozialen<br />

und kommunikativen Fähigkeiten noch<br />

nicht. Es sind eben oft nicht die Besten,<br />

die in der Schule landen. Wir müssen dafür<br />

werben, dass sich das ändert.<br />

KARIN HEYMANN, WERTHER (NRW)<br />

Über Jahre habe ich beobachtet, wie viel<br />

Freude, Motivation und Kreativität durch<br />

die Methode „Lesen durch Schreiben“ gefördert<br />

werden kann. Und der individuelle<br />

Lernprozess, auf dessen Notwendigkeit<br />

heute mehr denn je hingewiesen wird,<br />

steht dabei im Zentrum. Dass die „Erwachsenensprache“<br />

beim Lesen der „Kindersprache“<br />

vorzuziehen ist, erkennen<br />

die Kleinen schnell, und sie sind umso<br />

mehr motiviert, Erstere zu lernen.<br />

SIGRID ARNDT, BERLIN<br />

Als Hausmeister einer Grundschule fand<br />

ich die Tafelnotiz einer Junglehrerin: „Zu<br />

Freitag Herbstlied üben: ,Bund sind schon<br />

die Wälder.‘“ Vor Entsetzen wäre mir bald<br />

mein Schlüsselbunt runtergefallen!<br />

GEORG MALKOWSKY, BOCKENEM (NIEDERS.)<br />

Wir Schul- und Lernpsychologen warnen<br />

schon lange vor den Folgen. Als ich einst<br />

den Autor der unseligen Mode, Herrn<br />

Reichen, auf einer Fortbildung fragte, wie<br />

er denn Kindern die Rechtschreibung der<br />

nichtlautgetreuen Worte (über 50 Prozent)<br />

vermitteln würde, sagte er tatsächlich,<br />

dass er sich damit nicht unbeliebt<br />

machen möchte. Die Kinder sollten dann<br />

halt mit einem Rechtschreibprogramm<br />

auf dem PC üben. So kann doch Chancen -<br />

gleichheit nicht hergestellt werden!<br />

DR. BRIGITTE THEWALT, ULM<br />

UTE GRABOWSKY<br />

Nr. 48/2013, Unfallursache Handy<br />

am Steuer<br />

Augen verbinden!<br />

Zehn Minuten an einer vielbefahrenen<br />

Straße reichen aus, um zu sehen, dass in<br />

sechs von zehn Autos der Fahrer ein<br />

Smartphone benutzt. Jedes Fahrzeug<br />

müsste so ausgestattet sein, dass Telefonate<br />

und andere Online-Verbindungen<br />

bei laufendem Motor nicht möglich sind.<br />

FRIEDHELM NEYER, SALACH (BAD.-WÜRTT.)<br />

Der Artikel hat mir die Augen geöffnet.<br />

Das Display bleibt ab sofort dunkel und<br />

der Blick auf den Verkehr gerichtet. Vielleicht<br />

sollte jeder, der sein Handy während<br />

der Fahrt benutzt, einen Test machen:<br />

Augen verbinden und dann zwei<br />

Sekunden fahren.<br />

DETLEF GARBERS, SINSHEIM (BAD.-WÜRTT.)<br />

Als Motorradfahrer graust es mir vor Leuten,<br />

die ihre Aufmerksamkeit dem Smart -<br />

phone widmen und nicht in der Lage sind,<br />

dieses auch mal zu ignorieren. Nach dem<br />

Lesen dieses Artikels werde ich das Motor -<br />

radfahren wohl einstellen.<br />

MICHAEL OWART, SALZHAUSEN (NIEDERS.)<br />

Nr. 48/2013, Über den schönen Traum von<br />

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />

Vor die Wand gefahren<br />

Sie bezeichnen Hausarbeiten als „sinnlose<br />

Tätigkeiten“. Eine Gesellschaft, die<br />

Nachhaltigkeit fordert, muss Hausarbeiten<br />

deutlich aufwerten – und sie zeitlich<br />

und finanziell auch angemessen ins Leben<br />

einplanen. Sonst verwahrlost sie endgültig<br />

unter einem Berg an Papptellern,<br />

Fast Food und Einwegunterhosen.<br />

DR. GABRIELA GÖTZ, NÜRNBERG<br />

Trotz guter Kinderbetreuung und Netzwerk<br />

hatte ich als berufstätige Mutter ein<br />

Burnout. Jeden Freiraum wollte ich mit<br />

Projekten füllen. Berauscht vom eigenen<br />

Ego und der Bewunderung anderer bin ich<br />

voll vor die Wand gefahren. Die Politik<br />

soll nicht aus ihrer Verantwortung ent -<br />

lassen werden, aber sie ist nur ein Teil der<br />

Lösung. Ein anderer ist, sich auf das<br />

Wesentliche zu konzentrieren.<br />

KATHRIN RITTER, SCHÖNEICHE (BRANDENB.)<br />

Ein Tipp: Ansprüche runterfahren, nicht<br />

perfekt sein und auch Dienstleister nutzen.<br />

Man muss vieles nicht; nicht täglich putzen,<br />

Kinder überbehüten et cetera. Dann<br />

fällt es auch leichter, den Dingen Priorität<br />

zu geben, die wirklich wichtig sind.<br />

CARLA GROSS, LEIPZIG<br />

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit<br />

Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektronisch<br />

zu veröffentlichen. Mail: leserbriefe@spiegel.de<br />

DER SPIEGEL 50/2013 13

Panorama<br />

<strong>Deutschland</strong><br />

CDU<br />

Breitere Basis<br />

Als Reaktion auf den Mitgliederentscheid<br />

der SPD zum Koalitionsvertrag<br />

drängen nun auch führende<br />

CDU-Politiker darauf, die eigene<br />

Parteibasis künftig stärker einzubinden.<br />

EU-Kommissar Günther<br />

Oettinger, der auch im CDU-Präsidium<br />

sitzt, bringt sogar einen Mitgliederentscheid<br />

ins Gespräch, sollte<br />

die Union einmal ein Bündnis<br />

mit den Grünen im Bund eingehen<br />

wollen. Zwar könne man beim Koalitionsvertrag<br />

mit der SPD auf ein<br />

Basisvotum verzichten, da ein solches<br />

Bündnis den CDU-Mitgliedern<br />

vertraut sei. „Womöglich ist das<br />

anders, wenn es einmal um eine<br />

schwarz-grüne Koalition geht“, so<br />

Oettinger. Der stellvertretende Parteichef<br />

Thomas Strobl empfahl,<br />

über das nächste Wahlprogramm<br />

auf einem Parteitag abzustimmen.<br />

„Ich bin der Meinung, dass wir das<br />

auf eine breitere Basis stellen sollten“,<br />

sagte er. Unterstützung erhält<br />

er vom Chef der Unions-Mittelstandsvereinigung,<br />

Carsten Linnemann:<br />

„Wir halten jedes Jahr Bundesparteitage<br />

ab, doch ausgerechnet<br />

im Wahljahr haben wir darauf<br />

verzichtet. Damit haben wir es versäumt,<br />

die konkreten Inhalte unseres<br />

Wahlprogramms gemeinsam mit<br />

der breiten Parteibasis abzustimmen.“<br />

Die CDU-Führung will den<br />

Koalitionsvertrag am Montag auf<br />

einem kleinen Parteitag absegnen<br />

lassen.<br />

MIS / IMAGO<br />

Gauck (M., 3. v. r.) bei den Olympischen Sommerspielen in London 2012<br />

Oettinger<br />

JULIEN WARNAND / DPA<br />

OLYMPISCHE SPIELE<br />

Gauck boykottiert Sotschi<br />

Bundespräsident Joachim Gauck wird<br />

nicht zu den Olympischen Winterspielen<br />

nach Sotschi reisen. Dies teilte das<br />

Bundespräsidialamt der russischen Regierung<br />

in der vergangenen Woche mit.<br />

Die Absage ist als Kritik an den Menschenrechtsverletzungen<br />

und der<br />

Drangsalierung der Opposition in Russland<br />

zu verstehen. Die Olympischen<br />

Spiele und die Paralympics in London<br />

im Sommer 2012 hatte Gauck besucht.<br />

Vor den Winterspielen in Sotschi, die<br />

im Februar 2014 stattfinden, protestieren<br />

zahlreiche Sportler gegen ein Gesetz,<br />

das die Duma im Juni verabschiedet<br />

hatte. Es stellt die „Propaganda“ für<br />

Homosexualität gegenüber Minder -<br />

jährigen unter Strafe. Gauck ist daran<br />

gelegen, dass seine Absage nicht als<br />

Geringschätzung der Athleten gedeutet<br />

werden kann: Er will die deutschen<br />

Olympia-Teilnehmer am 24. Februar bei<br />

ihrer Rückkehr in München empfangen.<br />

Der Bundespräsident hat Russland seit<br />

seinem Amtsantritt im März 2012 noch<br />

keinen offiziellen Besuch abgestattet;<br />

mehrmals kritisierte er rechtsstaatliche<br />

Defizite sowie eine Behinderung kritischer<br />

Medien in dem Land. Ein für Juni<br />

2012 geplantes Treffen mit Gauck ließ<br />

Präsident Wladimir Putin platzen, angeblich<br />

aus Termingründen.<br />

DER SPIEGEL 50/2013 17

KOALITIONSVERTRAG<br />

Mindestlohn – für fast alle<br />

Auszubildende in Leipzig<br />

Die Einigung der angehenden Koali -<br />

tion auf einen flächendeckenden Mindestlohn<br />

verunsichert die Wirtschaft.<br />

So wollen Verbandsvertreter geklärt<br />

wissen, ob die geplante Lohnuntergrenze<br />

von 8,50 Euro auch für Auszubildende<br />

gilt. Union und SPD hatten<br />

sich in der zuständigen Arbeitsgruppe<br />

ursprünglich auf einen Passus verständigt,<br />

nach dem der Mindestlohn nicht<br />

an Lehrlinge gezahlt werden soll.<br />

Diesen Absatz hatten sie aber aus<br />

der letzten Fassung des Koali -<br />

tionsvertrages gestrichen. „Die<br />

Unternehmen planen derzeit<br />

schon das nächste Ausbildungsjahr<br />

und brauchen deshalb schnell<br />

entsprechende Rechtssicherheit“,<br />

sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer<br />

des Handelsverbandes<br />

HDE. Bislang können sich die<br />

Unternehmen nur auf die Aussage<br />

einzelner Abgeordneter von Union<br />

und SPD berufen. Nach deren<br />

Interpretation sollten Lehrlinge<br />

von der Regelung ausgenommen<br />

werden. Umstritten ist in der<br />

Koali tion, ob es weitere Ausnahmen<br />

für Jugendliche geben wird.<br />

„Es ist beispielsweise eine Überlegung<br />

wert, ob der Mindestlohn<br />

auch für unter 25-Jährige gelten soll“,<br />

sagt Peter Weiß, der Vorsitzende der<br />

Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-<br />

Fraktion. „Alle Ausnahmen, die der<br />

Mindestlohn nötig macht, müssen wir<br />

im Gesetzgebungsverfahren klären.“<br />

Daher schreibe der Koalitionsvertrag<br />

fest, dass das Gesetz gemeinsam mit<br />

Arbeitgebern und Gewerkschaften erarbeitet<br />

werden und mögliche Probleme<br />

berücksichtigen soll.<br />

SEBASTIAN WILLNOW / DPA<br />

In der vergangenen Woche erhielten widerspenstige Sozialdemokraten<br />

Anrufe von einer Nummer der Berliner<br />

Parteizentrale. Sie wurden aufgefordert, ihren Widerstand<br />

gegen die Große Koalition aufzugeben und einfach<br />

mal beherzt ja zu sagen – und sei’s zum ersten Mal. Andernfalls,<br />

drohte der Anrufer, werde es nichts mit einer Karriere<br />

in der SPD. Offenbar ist die SPD-Führung in diesem Falle<br />

unschuldig. Nachdem sich ein angerufener<br />

Genosse beschwert und Generalsekretärin<br />

Andrea Nahles die Polizei eingeschaltet<br />

hatte, übernahm ein gewisses „Kommando<br />

Gerhard Schröder“ in einem Bekennerschreiben<br />

die Verantwortung für die Aktion.<br />

Das macht die Sache interessant.<br />

Natürlich ist die Idee von „Kommandos“<br />

in der deutschen Geschichte mit den Jahren<br />

ein wenig in Verruf geraten, und natürlich<br />

klingt es erst mal fies, wenn idealistische<br />

Jusos oder andere von inneren Überzeugungen<br />

gehemmte Sozialdemokraten telefonisch<br />

unter Druck gesetzt werden. Die<br />

Grundidee aber hat Charme. Beherzt fortgeführt,<br />

könnte sie helfen, dieser aufmüpfigen<br />

Vereinigung nach 150 Jahren innerparteilicher<br />

Meinungsfreiheit endlich so etwas wie Disziplin zu<br />

verpassen. Es kann ja nicht angehen, dass Parteimitglieder<br />

ihrer Führung ständig die Gefolgschaft verweigern, nur weil<br />

sie eine andere Meinung haben. Die Mitglieder von CDU<br />

und CSU haben das längst begriffen und verzichten auf solchen<br />

Mumpitz. Der deutsche Wähler weiß das zu schätzen.<br />

Das „Kommando Gerhard Schröder“ könnte ein Anfang<br />

TREIBHAUS BERLIN<br />

Kommando<br />

Müntefering<br />

sein. Der Name ist jedenfalls gut gewählt. Kaum jemand hat<br />

unter der Widerspenstigkeit des gemeinen Genossen stärker<br />

gelitten als der frühere Kanzler, dessen Agenda-Reformen<br />

viele Sozialdemokraten bis heute die Gefolgschaft verweigern.<br />

Das Kommando kämpft somit auch für die Befreiung<br />

der SPD von ihrem schlechten Gewissen, was ebenfalls verdienstvoll<br />

ist, denn ohne Gewissen lebt es sich leichter.<br />

Vermutlich aber ist ein einzelnes Kommando<br />

zu wenig, um echte Genossen endlich<br />

zu Vernunft, Disziplin und marktkonformen<br />

Überzeugungen zu verleiten. Es<br />

brauchte mehr Drohanrufe, es brauchte<br />

beherzte Nachahmer. Denkbar wäre ein<br />

„Kommando Wolfgang Clement“ mit der<br />

Forderung, endlich den Widerstand gegen<br />

prekäre Beschäftigungsverhältnisse aufzugeben,<br />

getreu dem alten Clement-Motto:<br />

Mehr Bangladesch wagen! Am Ende des<br />

Telefonats dürfte der Hinweis nicht fehlen,<br />

dass Clement jederzeit wieder in die SPD<br />

eintreten könne.<br />

Hilfreich wäre zudem ein „Kommando<br />

Franz Müntefering“ mit dem Auftrag, den<br />

Widerstand gegen eine demografiekonforme<br />

Rentenpolitik zu brechen und die Rente mit 76 salonfähig<br />

zu machen. Das Bekennerschreiben ließe sich stilecht mit<br />

dem Modell von Münteferings alter Reiseschreibmaschine<br />

tippen. Als letzte Eskalationsstufe könnte dann das „Kommando<br />

Peer Steinbrück“ aktiv werden. Dessen Drohung würde<br />

jeden Genossen zur Räson bringen: eine erneute Kanzlerkandidatur<br />

des Namensgebers. Markus Feldenkirchen<br />

18<br />

DER SPIEGEL 50/2013

VERTEIDIGUNG<br />

Marine fehlt Nachwuchs<br />

Die Seestreitkräfte der Bundeswehr<br />

müssen auch in den kommenden Jahren<br />

mit Nachwuchsproblemen rechnen.<br />

„Die Personallage der Marine<br />

wird auch in der mittelfristigen Perspektive<br />

(bis 2017) voraussichtlich<br />

durch eine Unterdeckung bestimmt<br />

bleiben“, so ein Sprecher der Marine.<br />

Im Jahr 2013 fehlen rund 1000 bis 1500<br />

Soldaten. Besonders groß sei der Mangel<br />

bei den Fachunteroffizieren, speziell<br />

in den technisch orientierten<br />

Verwendungen. Damit setzt sich das<br />

Problem der letzten Jahre fort. In der<br />

Vergangenheit habe die Marine „zwischen<br />

75 und 90 Prozent“ des Bedarfs<br />

decken können, so der Sprecher. Der<br />

Marine-Inspekteur Axel Schimpf hatte<br />

vorige Woche auf einem Sicherheitskongress<br />

in Berlin von seinen ernst -<br />

haften Sorgen berichtet. Die Lage sei<br />

so schlecht, dass es bei weitem nicht<br />

mehr ausreiche, in den nördlichen<br />

Bundesländern nach Personal zu<br />

suchen. Besserung soll die „Personal -<br />

offensive Marine“ bringen, die in diesem<br />

Jahr gestartet wurde.<br />

Nachbarländern*<br />

* OECD-Durchschnitt: ca. 500<br />

2003 2006 2009 2012<br />

538<br />

<strong>Deutschland</strong><br />

Ergebnis der Pisa-Studie<br />

im Fach Mathematik<br />

in <strong>Deutschland</strong> und den<br />

529<br />

527<br />

516<br />

514<br />

511<br />

506<br />

503<br />

493<br />

490<br />

keine<br />

Angabe<br />

531<br />

523<br />

518<br />

515<br />

514<br />

Schweiz<br />

Niederlande<br />

Polen<br />

Belgien<br />

<strong>Deutschland</strong><br />

506 Österreich<br />

500<br />

499<br />

495<br />

Quelle: OECD<br />

Dänemark<br />

Tschechien<br />

Frankreich<br />

490 Luxemburg<br />

Matrosen auf dem Marine-Schulschiff „Gorch Fock“<br />

MAURIZIO GAMBARINI / DPA<br />

PISA<br />

Abgucken, aber richtig<br />

Man kennt das aus der Schule: Wenn’s<br />

nicht klappt mit der Mathe-Aufgabe,<br />

kann ein schneller Blick zum Nachbarn<br />

helfen – vielleicht weiß der ja<br />

mehr. Von wem aber kann das deutsche<br />

Schulsystem lernen, wer ist der<br />

Streber unter den neun Nachbarstaaten?<br />

Die jüngste Pisa-Studie, die wie<br />

immer 15-jährige Schüler in den Blick<br />

nahm, lieferte vorige Woche neue Erkenntnisse.<br />

Der Schwerpunkt lag auf<br />

Mathematik, und die deutschen Schüler<br />

haben sich innerhalb eines knappen<br />

Jahrzehnts verbessert. Polen ist<br />

aufgestiegen, die Niederlande sind zurückgefallen,<br />

Klassenprimus ist die<br />

Schweiz. Wie es in <strong>Deutschland</strong> weiter<br />

vorwärtsgehen könnte, erklärt in dieser<br />

Ausgabe Wulf Homeier, der erste<br />

Deutsche an der Spitze der Vereinigung<br />

europäischer Schulinspektorate<br />

(siehe Interview Seite 46).<br />

KRIMINALITÄT<br />

Bombenleger verhaftet?<br />

Der mutmaßliche Bombenleger vom<br />

Ammersee ist gefasst: Die Staats -<br />

anwaltschaft Traunstein ließ einen<br />

51-jährigen Österreicher mit Wohnsitz<br />

in <strong>Deutschland</strong> verhaften. Er soll im<br />

März den Anschlag auf eine Angehörige<br />

eines angeblichen Anlagebetrügers<br />

in Herrsching am Ammersee verübt<br />

haben. Unter dem Auto der Frau waren<br />

ein Brandsatz und eine Bombe<br />

deponiert worden; zur Explosion kam<br />

es nicht. Der Brand wurde schnell entdeckt<br />

und gelöscht. Die Aktion wird<br />

als Einschüchterungsversuch gegen<br />

Christian H. gewertet, der mit der Firma<br />

APL Tausende Anleger um insgesamt<br />

rund 138 Millionen Euro gebracht<br />

haben soll. Spanische Ermittler hatten<br />

die Rockertruppe Hells Angels der Tat<br />

verdächtigt. Der nun verhaftete Österreicher<br />

hat allerdings laut Staatsanwalt<br />

Andreas Miller „rein gar nichts“ mit<br />

den Rockern zu tun. Der Verdächtige<br />

habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen<br />

geäußert.<br />

DER SPIEGEL 50/2013 19

<strong>Deutschland</strong><br />

Papst Franziskus (l.), Tebartz-van Elst (r.)<br />

KATHOLIKEN<br />

Limburger Bischof muss warten<br />

Franz-Peter Tebartz-van Elst, Bischof von Limburg, lebt derzeit bekanntlich außerhalb<br />

seines Bistums. „In Erwartung der Ergebnisse“ einer Untersuchungskommission<br />

zu dem umstrittenen Bauvorhaben in Limburg hatte ihn der Papst im Oktober<br />

vorübergehend ins Exil geschickt. Das könnte länger dauern als gedacht: Die<br />

Kommission wird ihren Abschlussbericht doch nicht bereits im Januar 2014 vorlegen.<br />

Kommissionsmitglieder rechnen mit einem Ergebnis frühestens zu Ostern,<br />

womöglich erst zum Sommerbeginn. Die Verzögerung ist auf eine unerwartet große<br />

Zahl von Rechnungen und Unterlagen zurückzuführen, die zu prüfen sind.<br />

Tebartz-van Elst war wegen des auf mindestens 31 Millionen Euro veranschlagten<br />

Baus heftig kritisiert worden. Die Verwaltung des Bistums wurde im Oktober auf<br />

den Generalvikar übertragen; der Bischof hält sich in einem bayerischen Kloster<br />

auf. Die Kommission wurde von der Deutschen Bischofskonferenz eingesetzt und<br />

steht unter der Leitung des Paderborner Weihbischofs Manfred Grothe. Sie soll<br />

nicht nur die Kosten begutachten, sondern auch untersuchen, wer für die Entscheidungen<br />

verantwortlich war.<br />

OSSERVATORE ROMANO / KNA<br />

Panorama<br />

LOBBYISMUS<br />

Merkwürdige Spende<br />

Zuerst die Spende an die Partei, dann<br />

die Rede des Staatsministers – ein Auftritt<br />

von Eckart von Klaeden wirft Fragen<br />

auf. Die Berenberg Bank zahlte<br />

im August 15 000 Euro an den CDU-<br />

Kreisverband Hildesheim, dem Klaeden<br />

angehört. Wenige Wochen später<br />

reiste Klaeden in seiner damaligen<br />

Funktion als Staatsminister zu einem<br />

Kongress der Hamburger Privatbank<br />

nach München und hielt eine Rede.<br />

Anschließend besuchte er auf Einladung<br />

der Bank das Oktoberfest und<br />

übernachtete in einem Hotel in Unterschleißheim.<br />

Das Kanzleramt erklärte,<br />

Klaeden habe die Rede „unentgeltlich<br />

gehalten“. Die Reisekosten seien über<br />

das Kanzleramt abgerechnet worden.<br />

Da jedoch nur wenige Wochen zwischen<br />

der Spende und dem Auftritt liegen,<br />

drängt sich der Verdacht auf, dass<br />

Klaedens Engagement als Gegenleistung<br />

erfolgte. Klaeden bestreitet diesen<br />

Vorwurf energisch. Über seinen<br />

Anwalt lässt er ausrichten, dass die<br />

Rede auf der Investorenkonferenz „in<br />

keinerlei Zusammenhang mit einer<br />

Spende“ gestanden habe. Klaeden arbeitet<br />

inzwischen als Lobbyist für<br />

Daimler. Zum Zeitpunkt der Spende<br />

war die CDU in seinem Heimatwahlkreis<br />

dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen.<br />

Neben dem kostspieligen<br />

Bundestagswahlkampf musste die Partei<br />

die Kampagne für einen parteilosen<br />

Oberbürgermeisterkandidaten mitfinanzieren.<br />

Zudem stand Klaeden in<br />

seinem Landesverband unter Druck.<br />

Parteifreunde machten den damaligen<br />

CDU-Kreisvorsitzenden für den Verlust<br />

eines wichtigen Wahlkreises bei<br />

der Landtagswahl verantwortlich.<br />

JEMEN<br />

Zwei Morde, eine Waffe<br />

Das Bundeskriminalamt (BKA) geht<br />

dem Verdacht nach, dass ein Qaida-<br />

Kommando im Jemen Jagd auf Ausländer<br />

macht. Hintergrund sind mehrere<br />

Morde und Entführungsversuche.<br />

BKA-Ermittler reisten nach Sanaa, um<br />

unter anderem neue Hinweise im<br />

Mordfall des deutschen Personenschützers<br />

Mirko K. zu prüfen. Sie sichteten<br />

Videoaufnahmen aus dem Supermarkt,<br />

in dem der Bundespolizist am 6. Ok -<br />

tober zusammen mit einem Kollegen<br />

20<br />

eingekauft hatte, bevor er von Unbekannten<br />

erschossen wurde. Inzwischen<br />

gehen die Fahnder davon aus,<br />

dass der 39-Jährige entführt werden<br />

sollte und versuchte zu fliehen. Auf<br />

dem Parkplatz vor dem Geschäft traf<br />

ihn eine Kugel von hinten in den Kopf.<br />

Die bei dem Angriff verwendete Waffe<br />

wurde vermutlich auch bei einem<br />

Anschlag auf zwei Militärexperten aus<br />

Weißrussland eingesetzt. Ein Schütze<br />

auf einem Motorrad erschoss einen<br />

der Männer vor deren Hotel in Sanaa.<br />

Der zweite wurde verletzt. Es gebe Indizien<br />

dafür, dass es sich in beiden Fällen<br />

um dieselbe Tatwaffe handle, erklärte<br />

ein hochrangiger Ermittler. Das<br />

DER SPIEGEL 50/2013<br />

BKA prüft zudem, ob zwei Entführungsversuche<br />

von saudi-arabischen<br />

und katarischen Diplomaten auf das<br />

Konto der Angreifer gehen. Die Bundesregierung<br />

hat alle Entwicklungshelfer<br />

aus dem Jemen abgezogen. Auch<br />

die Bundespolizei will ihre Beamten<br />

zurückholen, doch das Auswärtige<br />

Amt lehnt eine Schließung der Botschaft<br />

bislang ab. Bei einem Angriff<br />

auf das jemenitische Verteidigungsministerium<br />

waren am vorigen Donnerstag<br />

mindestens 52 Menschen ums Leben<br />

gekommen, darunter zwei deutsche<br />

Mitarbeiter der Gesellschaft für<br />

Internationale Zusammenarbeit und<br />

deren einheimischer Fahrer.

<strong>Deutschland</strong><br />

Ukrainischer Präsident Janukowitsch (2. v. l.), Kanzlerin Merkel (2. v. r.)*: Kampf um Einflusszonen in Osteuropa<br />

EUROPA<br />

Ein Profi für Runde zwei<br />

Der Kampf um die Ukraine ist einer zwischen dem russischen Präsidenten und der<br />

deutschen Kanzlerin. Die erste Runde ging an Putin. Aber Merkel und die<br />

Europäer bauen den Profiboxer Vitali Klitschko zu ihrem neuen starken Mann auf.<br />

22<br />

Dass Angela Merkel und Wiktor Janukowitsch<br />

in diesem Leben keine<br />

Freunde mehr werden, stand<br />

am Donnerstag vor acht Tagen auch dem<br />

Letzten vor Augen. Da saßen die beiden<br />

zusammen mit Staats- und Regierungschefs<br />

der Europäischen Union und Osteuropas<br />

im ehemaligen Palast des Großfürsten<br />

von Litauen an einer festlichen<br />

Tafel, mitten im vorweihnachtlich geschmückten<br />

Vilnius. Man war noch nicht<br />

* Mit ihren Delegationen am 29. November bei einem<br />

Treffen in Vilnius.<br />

DER SPIEGEL 50/2013<br />

bei der getrüffelten Pastete angekommen,<br />

da startete der ukrainische Präsident in<br />

einen kurvenreichen Monolog über die<br />

schwierigen Beziehungen seines Landes<br />

zu Europa einerseits und Russland andererseits.<br />

Doch irgendwo im Andererseits<br />

ging die Kanzlerin dazwischen. Man kön-

ne das hier auch abkürzen, lieber Herr<br />

Janukowitsch, sagte die Kanzlerin, und<br />

der armenische Staatschef neben ihr<br />

schaute überrascht hoch. „Sie unterschreiben<br />

ja doch nicht.“<br />

Vor zehn Tagen hat die Europäische<br />

Union die jüngste Runde im Kampf um<br />

die Ukraine gegen Russland verloren. Zugespitzt:<br />

Kanzlerin Merkel hat sie gegen<br />

den russischen Präsidenten Wladimir Putin<br />

verloren, der Russe hat gegen die<br />

Deutsche durch technischen K.o. gesiegt.<br />

Mit einer Mischung aus unverhohlenem<br />

Druck und süßen Versprechungen hatte<br />

Putin den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch<br />

innerhalb weniger Wochen auf<br />

Linie gebracht: Beim EU-Osteuropa-Gipfel<br />

in Litauens Hauptstadt Vilnius unterschrieb<br />

Janukowitsch das lange verhandelte<br />

Assoziierungsabkommen mit der<br />

EU nicht. Sein Land ist bis auf weiteres<br />

Teil jenes Blocks russischer Anrainerstaaten,<br />

die Putin zu einer Art russischem Imperium<br />

zusammenfügen will – von Wladiwostok<br />

bis an die Ostgrenze der EU.<br />

„Die Tür für die Ukraine bleibt offen“,<br />

betonte Merkel nach der Pleite mehrfach.<br />

Man sei weiterhin gesprächsbereit. Das<br />

klang nach mühsamer Gesichtswahrung,<br />

wie sie nach Niederlagen üblich ist. Aber<br />

es heißt auch: Die Geschichte ist noch<br />

nicht zu Ende. Und die Kanzlerin will<br />

vor der nächsten Runde eine neue Figur<br />

ins Spiel bringen: Vitali Klitschko. Der<br />

zwei Meter große Profiboxer soll zum<br />

proeuropäischen Gegner des russland -<br />

orientierten Janukowitsch aufgebaut werden<br />

– und am Ende das Abkommen mit<br />

den Europäern doch noch unterschreiben.<br />

„Regime Change“ wäre als Begriff wohl<br />

zu hoch gegriffen, aber ein bisschen geht<br />

es doch darum: Merkels CDU und die europäische<br />

konservative Parteienfamilie<br />

EVP haben Klitschko auserkoren, das<br />

ukrainische Nein von innen aufzuweichen.<br />

Er soll die Opposition einen und<br />

IMAGO<br />

anführen, auf der Straße, im Parlament<br />

und schließlich bei der Präsidentenwahl<br />

2015. „Klitschko ist unser Mann“, heißt<br />

es in hohen EVP-Kreisen. „Der hat eine<br />

klar europäische Agenda“ – und Merkel<br />

noch eine Rechnung offen mit Putin.<br />

Hinter den Kulissen läuft die Arbeit.<br />

Klitschkos junge Partei „Udar“ ist seit<br />

kurzem beobachtendes Mitglied der konservativen<br />

EVP-Parteienfamilie. EVP-Büros<br />

in Brüssel und Budapest schulen Udar-<br />

Personal für die parlamentarische Arbeit,<br />

unterstützen beim Aufbau einer landesweiten<br />

Parteistruktur. Eine wichtige Rolle<br />

spielt auch die Konrad-Adenauer-Stiftung<br />

der CDU, um ihre Hilfe hat Klitschko Vertraute<br />

der Kanzlerin ausdrücklich gebeten.<br />

In der vorvergangenen Woche waren<br />

vier Udar-Abgeordnete in Berlin zu Gast.<br />

Die Parlamentarier trafen unter anderem<br />

mit Bundestagsabgeordneten der Union<br />

und Beamten aus dem Arbeits- und dem<br />

Justizministerium zusammen. Die CDUnahe<br />

Parteistiftung bereitet seit einiger<br />

Zeit ukrainische Oppositionspolitiker im<br />

Rahmen eines „Dialog-Programms“ auf<br />

die Übernahme von Verantwortung vor.<br />

Im Zentrum steht aber Klitschko selbst.<br />

Seit einiger Zeit schon trifft sich der<br />

Ukrainer mit Kanzleramtsminister Ronald<br />

Pofalla, der sich seit vielen Jahren<br />

um osteuropäische Oppositionelle kümmert,<br />

besonders im autoritär geführten<br />

Weißrussland. Aus zahllosen Gesprächen<br />

weiß Pofalla, wie dortige Regime Oppositionelle<br />

kleinkriegen, wenn die zu prominent<br />

oder einflussreich werden: Diffamierung,<br />

Schikanen im Alltag, wahllose<br />

Verhaftung, Schauprozesse und Trennung<br />

von der eigenen Familie. Pofalla hat im<br />

Laufe der Zeit verfolgt, wie auf diese Art<br />

kritische Geister in osteuropäischen Staaten<br />

gebrochen wurden. Er hat Klitschko<br />

manchen Tipp gegeben, und der Polit-<br />

Laie Klitschko hat Pofalla um Rat gefragt:<br />

Wie soll er beispielsweise mit Gerüchten<br />

über „Frauengeschichten“ umgehen, die<br />

offenbar von der ukrainischen Regierung<br />

gestreut werden, um ihn im Land unmöglich<br />

zu machen?<br />

Auf die diskrete Hilfe Pofallas und der<br />

Bundesregierung kann Klitschko auch<br />

hoffen, wenn es um die Präsidentenwahl<br />

2015 geht. Seiner Kandidatur steht ein<br />

mutmaßlich eigens auf ihn zugeschnittenes<br />

Gesetz entgegen, wonach ein Bürger<br />

mit einer Aufenthaltserlaubnis in anderen<br />

Ländern nicht als Bewohner der Ukraine<br />

gilt. Damit kann Klitschko nicht nachweisen,<br />

vor der Wahl zehn Jahre in der<br />

Ukraine gelebt zu haben, was nach der<br />

Verfassung Voraussetzung für eine Kandidatur<br />

wäre. Er darf sich aber sicher sein,<br />

dass sich die Kanzlerin bei Präsident Janukowitsch<br />

dafür einsetzen will, an diesem<br />

Gesetz Klitschkos Kandidatur nicht<br />

scheitern zu lassen.<br />

Dazu muss man den Profiboxer aber<br />

vor aller Augen, in der Ukraine wie im<br />

DER SPIEGEL 50/2013 23

<strong>Deutschland</strong><br />

Ausland, als ernstzunehmenden Politiker<br />

aufbauen. Und genau das geschieht.<br />

Außenminister Guido Westerwelle<br />

zeigte sich Mitte der Woche demonstrativ<br />

mit Klitschko vor der Menge der Demon -<br />

stranten in Kiew. Er kennt den Boxer von<br />

verschiedenen Galaveranstaltungen in<br />

<strong>Deutschland</strong>, hat seinen Besuch mit zahlreichen<br />

Telefonaten vorbereitet und bei<br />

EU-Amtskollegen abgesichert. Trotzdem<br />

ist der Gang auf dem Unabhängigkeitsplatz<br />

ein heikler Moment. Die Menge will<br />

inzwischen den Sturz Janukowitschs,<br />

aber dazu kann Westerwelle als westlicher<br />

Politiker nicht aufrufen. Er belässt<br />

es bei allgemeinen Appellen zur europäischen<br />

Zukunft des Landes – und etlichen<br />

Fotos an der Seite Klitschkos.<br />

Beim Vortreffen der konservativen<br />

Staats- und Regierungschefs in Vilnius<br />

vor zehn Tagen war Klitschko dabei, er<br />

diskutierte bis spät abends mit wichtigen<br />

Abgeordneten des Europäischen Parlaments.<br />

Einen Termin direkt mit Merkel<br />

bekam er da noch nicht, sie schickte ihren<br />

außenpolitischen Berater Christoph Heusgen<br />

für eine spontanes Gespräch mit<br />

Klitschko vor.<br />

Aber beim nächsten EU-Gipfel Mitte<br />

Dezember will Merkel am EVP-Vortreffen<br />

teilnehmen – und nach jetziger Planung<br />

wird Klitschko wieder eingeladen<br />

sein. Dieses Mal soll es für ihn offizielle<br />

Fotos mit den Regierungschefs geben,<br />

auch ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin.<br />

Politisch würde das eine große Aufwertung<br />

für Klitschko und eine wichtige<br />

Festlegung für Angela Merkel bedeuten.<br />

Sie hat sich offenkundig beeindrucken<br />

lassen von den Berichten ihrer Vertrauten,<br />

unter anderen Pofalla, Heusgen und<br />

der langjährige Außenpolitiker im Europäischen<br />

Parlament, Elmar Brok (CDU).<br />

Sie schildern Vitali Klitschko unisono als<br />

eine Art Gegenentwurf zu den„typischen“<br />

ukrainischen Politikern, die sich<br />

im Parlament von Kiew mehrfach in der<br />

Vergangenheit zu handfesten Raufereien<br />

hinreißen ließen. Klitschko äußere sich<br />

stets entschlossen, aber besonnen, so das<br />

Fazit. Die politische Lage in seinem Land<br />

stelle er sehr differenziert dar, „sehr europäisch“<br />

– und verzichte auf alle großspurigen<br />

Töne. Klitschko gilt als integer<br />

und allem Anschein nach frei von Korruption.<br />

Besonders hoch wird dem Zweimetermann<br />

sein couragiertes Auftreten bei einer<br />

Demonstration am vorvergangenen<br />

Sonntag angerechnet, die in Kiew aus<br />

dem Ruder zu laufen drohte. Aus den<br />

Reihen der Demonstranten wurde die<br />

aufmarschierende Polizei attackiert und<br />

bedrängt. Da griff sich Klitschko ein<br />

Megafon und rief: „Seid ihr irre, das<br />

sind doch bestellte Provokateure.“ Dar -<br />

aufhin verzogen sich die Krawallmacher.<br />

„Da hat er persönlich sehr viel riskiert“,<br />

heißt es in Berliner Regierungskreisen<br />

24<br />

anerkennend. „Er hatte die Menge schnell<br />

im Griff.“<br />

Aber kann Klitschko auch die notorisch<br />

zerstrittene Opposition einen, die vor<br />

allem aus seiner eigenen Udar-Partei besteht,<br />

der Vaterlandspartei der inhaftierten<br />

Julija Timoschenko und der rechts -<br />

nationalen Freiheitspartei? Die Klitschko-<br />

Unterstützer in EVP und Bundesregierung<br />

hoffen darauf, dass spätestens 2015<br />

bei der Präsidentenwahl nur ein gemeinsamer<br />

Kandidat gegen Amtsinhaber Janukowitsch<br />

antritt – und gewinnt. Dann<br />

hätte Kanzlerin Merkel ihr Etappenziel<br />

erreicht: eine proeuropäische Führung<br />

Staatschef Putin<br />

Träume von einem großen Russland<br />

der Ukraine. Das eigentliche Rückspiel<br />

könnte beginnen, das um eine Neuordnung<br />

der Beziehungen der Europäischen<br />

Union mit Osteuropa. Das gegen Wladimir<br />

Putin.<br />

Der erste große Anlauf zu dieser neuen<br />

„Östlichen Partnerschaft“ war vor zehn<br />

Tagen in Vilnius krachend gescheitert. Putin<br />

hatte sich vor dem EU-Gipfel mehrere<br />

Male mit Janukowitsch getroffen. Was er<br />

ihm ganz genau anbot, ist nicht bekannt.<br />

Die Rede ist von Krediten und Preisnachlässen<br />

bei Gas in Milliardenhöhe. Außerdem<br />

hatte Russland die Handelsbeziehungen<br />

zur Ukraine schon im Sommer eingeschränkt,<br />

was für das Land massive<br />

wirtschaftliche Verluste bedeutete – besonders<br />

im russisch geprägten Osten des<br />

DER SPIEGEL 50/2013<br />

IMAGO<br />

Landes, wo Janukowitsch seine Wählerbastionen<br />

hat. Vor allem dürfte aber die<br />

Drohung, die Gaslieferungen zu drosseln,<br />

gewirkt haben. Der Staatschef eines anderen<br />

Nachbarlandes der Russen ließ<br />

Kanzlerin Merkel beim Abendessen in<br />

Vilnius wissen, dass man in so einer Lage<br />

nur noch eines entscheiden könne: Entweder<br />

etliche Millionen der eigenen Bürger<br />

verbringen den Winter in kalten,<br />

dunklen Wohnungen – oder man tue, was<br />

der Kreml möchte.<br />

Dagegen konnte – und wollte – die EU<br />

nicht an. Das Assoziierungsabkommen<br />

mit der Ukraine hätte dem Land nach<br />

Brüsseler Schätzung zwar zusätzliches<br />

Wirtschaftswachstum bescheren können,<br />

aber nicht von einem Tag auf den anderen.<br />

Frische Kredite an die Ukraine konnte<br />

die EU nicht ohne weiteres garantieren,<br />

schon gar nicht solche des Internationalen<br />

Währungsfonds, wie sie Janukowitsch<br />

sich so dringend wünscht. Außerdem sei<br />

der Vorschlag inakzeptabel gewesen,<br />

Russland bei weiteren Verhandlungen mit<br />

an den Tisch zu holen. „Dreier-Gespräche<br />

lehnen wir ab“, wird Merkel aus kleinem<br />

Kreis zitiert.<br />

Ergebnis: Der ukrainische Präsident<br />

sah sich in eine „Entweder-oder-Lage“<br />

manövriert, entweder Russland oder die<br />

EU. Und entschied sich vorerst für Wladimir<br />

Putin.<br />

<strong>Deutschland</strong> und andere große EU-<br />

Staaten hatten zuletzt zwar versucht, diesen<br />

Showdown zu vermeiden. Das Assoziierungsabkommen<br />

enthielt ausdrücklich<br />

keine sogenannte Beitrittsperspektive für<br />

die Ukraine – auch um Russland nicht unnötig<br />

zu provozieren. Man hoffte, dass<br />

Moskau gegen losere Formen der Partnerschaft<br />

von EU und Ukraine keine Einwände<br />

haben würde.<br />

Doch Wladimir Putin hatte einen Strich<br />

durch diese Rechnung gemacht. Und den<br />

Europäern fiel es zu spät auf.<br />

Schon im Oktober 2011 schlug Putin<br />

eine „Eurasische Union“ aus Ländern auf<br />

dem Gebiet der früheren Sowjetunion<br />

vor. Als Vorstufe gibt es bereits eine eurasische<br />

Zollunion, der nach dem Willen<br />

Putins auch die Ukraine beitreten soll.<br />

Die Ukraine reagierte zunächst wenig begeistert,<br />

aber von diesem Moment an war<br />

klar, dass Kiew nicht gleichzeitig in einer<br />

Zollunion mit Russland und einer Freihandelszone<br />

mit der EU würde Mitglied<br />

sein können. Die Konsequenzen dieser<br />

Frage für die Haltung Kiews wurde in<br />

Brüssel wohl unterschätzt.<br />

Dabei geht es im Kampf um Kiew um<br />

viel mehr als freien Warenaustausch am<br />

östlichen Rand der Europäischen Union.<br />

Fast 25 Jahre nach dem Ende des Kalten<br />

Kriegs geht es darum, wer es schafft, die<br />

früheren Sowjetrepubliken der Region in<br />

seinen Einflussbereich zu ziehen. Es geht<br />

um Geopolitik, um das „Grand Design“,<br />

wie es die Experten gern nennen. Und

es geht – ob die Kanzlerin nun will oder<br />

nicht – um Angela Merkel und Wladimir<br />

Putin ganz persönlich.<br />

Über kaum einen internationalen Politiker<br />

kann die Kanzlerin so ausführlich<br />

rätseln und räsonieren. Ob Putin mit<br />

nacktem Oberkörper für Fotografen posie -<br />

re, Nachbarstaaten mit russischen Rohstofflieferungen<br />

erpresse oder wie jetzt<br />

an einem großrussischen Wirtschaftsraum<br />

arbeite – stets sei der Antrieb der gleiche:<br />

eine Mischung aus Selbstzweifel, Sehnsucht<br />

nach gewesener Größe und verletztem<br />

Stolz. Merkel sieht in ihrem Gegenüber<br />

einen ebenso entschlossenen wie<br />

komplexbeladenen Politiker: den Staatschef<br />

eines Landes, das erkennbar vom<br />

Tempo der Globalisierung überfordert ist<br />

und seinen Platz in der Weltordnung verloren<br />

hat, weil die Weltordnung längst<br />

eine andere, kompliziertere ist. Ohne<br />

straff und zentral kommandierte Blöcke,<br />

ohne Atomwaffen als die zentrale Währung<br />

von Einfluss und Macht.<br />

Merkels Vorgänger Gerhard Schröder<br />

wollte in Putin einen „lupenreinen Demokraten“<br />

erkennen. Und anfangs sah<br />

es die Kanzlerin gar nicht viel anders, nur<br />

skeptischer. Putin müsse geholfen werden,<br />

sein Land zu modernisieren und zu demokratisieren,<br />

Schritt für Schritt – und<br />

nicht immer zu messen an westeuropäischen<br />

Standards. Das war vor acht Jahren<br />

ihre Losung, heute ist Merkel davon weit<br />

entfernt. Sie scheint die Hoffnung aufgegeben<br />

zu haben, dass Putin Demokratie<br />

und Marktwirtschaft wirklich will – und<br />

nicht längst die Wiederherstellung einer<br />

straff aus dem Kreml geführten russischen<br />

Einflusszone, mit der sich demokratischer<br />

Pluralismus nicht verträgt.<br />

In diesem „Grand Design“ des Kreml-<br />

Chefs aber ist die Ukraine der zentrale<br />

Baustein. Ohne das Land hätte Moskau<br />

keinen Arm, der nach Mitteleuropa reicht.<br />

Mit der Ukraine dagegen könnte Putin<br />

weiter davon träumen, den ehemaligen<br />

Weltmachtstatus Moskaus zumindest teilweise<br />

wiederherzustellen.<br />

Und sosehr es typisch für Angela Merkel<br />

wäre, die „Entweder-oder“-Zwickmühle<br />

für die Ukraine aufzulösen, um einen<br />

gangbaren Weg mit Russland zu finden,<br />

ahnt sie dennoch: Solange Wiktor<br />

Janukowitsch an der Spitze der Ukraine<br />

steht, wird daraus nichts. Und wenn er<br />

eines Tages abgelöst ist, wartet da ja noch<br />

Wladimir Putin. Der träumt von einem<br />

großen Russland und würde den Ausgang<br />

des Kalten Kriegs, den Zerfall der So -<br />

wjetunion, am liebsten rückgängig machen.<br />

NIKOLAUS BLOME, MATTHIAS GEBAUER,<br />

RALF NEUKIRCH<br />

Lesen Sie weiter zum Thema:<br />

Seite 94: Die Wütenden von Kiew.<br />

Seite 96: Polens Ex-Präsident Kwaśniewski kritisiert<br />

im SPIEGEL-Gespräch die Fehler der EU und<br />

den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch.<br />

26<br />

PETER ROGGENTHIN / DER SPIEGEL<br />

SPIEGEL-GESPRÄCH<br />

„Halt den Mund“<br />

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, 64 (CSU),<br />

über das raue Verhältnis zwischen Politik und Medien und<br />

die Frage, warum er seine Parteikollegen öffentlich maßregelt<br />

SPIEGEL: Herr Seehofer, der SPD-Kanzlerkandidat<br />

Peer Steinbrück hat, nachdem<br />

er im Wahlkampf sehr hart kritisiert wurde,<br />

den Journalisten öffentlich den Stinkefinger<br />

gezeigt. Können Sie ihn ver -<br />

stehen?<br />

Seehofer: Nicht den Stinkefinger. Aber<br />

die Kritik an Journalisten schon.<br />

SPIEGEL: Momentan klagen viele Politiker<br />

darüber, dass sie von den Medien schlecht<br />

behandelt würden. Sie sind seit mehr als<br />

drei Jahrzehnten im Geschäft. Was hat<br />

sich zwischen Politikern und Journalisten<br />

verändert?<br />

Seehofer: Es gibt einen Qualitätsverlust in<br />

manchen Medien. Und die Herabsetzung<br />

von Politikern und Parteien nimmt zu.<br />

Macht braucht Kontrolle, aber der Umgang<br />

sollte immer respektvoll bleiben.<br />

SPIEGEL: Wodurch fühlen Sie sich persönlich<br />

beleidigt?<br />

DER SPIEGEL 50/2013<br />

Seehofer: Es gibt immer wieder Artikel,<br />

da werde ich nicht nach Inhalten bewertet,<br />

sondern persönlich herabgewürdigt.<br />

Eine Zeitung hat mich zum Beispiel<br />

„Crazy Horst“ genannt. Für mich ist da<br />

eine Grenze überschritten. Ich empfehle<br />

allen Politikern, so etwas nicht hinzu -<br />

nehmen.<br />

SPIEGEL: Wenn Politiker andere Politiker<br />

beleidigen, ist das aber okay? Sie selbst<br />

haben Karl-Theodor zu Guttenberg öffentlich<br />

als „Glühwürmchen“ bezeichnet.<br />

Seehofer: So nennt man es doch, wenn jemand<br />

von Journalisten erst hoch- und<br />

dann niedergeschrieben wurde.<br />

SPIEGEL: Ihr Generalsekretär Alexander<br />

Dobrindt sagte über Sigmar Gabriel, dieser<br />

sei „übergewichtig und unterbegabt“.<br />

Auch keine Beleidigung?<br />

Seehofer: Ein Generalsekretär ist für eine<br />

Partei Hauptakteur im politischen Mei-

<strong>Deutschland</strong><br />

nungskampf. Ein Journalist sollte etwas<br />

ganz anderes sein, nämlich Beobachter<br />

und Bewerter dieses Meinungskampfes.<br />

Das sollte man nicht verwechseln und jedes<br />

Wort auf die Goldwaage legen.<br />

SPIEGEL: Das tun Sie doch!<br />

Seehofer: Sigmar Gabriel wurde vergangene<br />

Woche mit dem Spruch meines Generalsekretärs<br />

konfrontiert – und er hat<br />

sehr souverän reagiert. Er sagte: „Ich<br />

habe schon manches harte Wort im Wahlkampf<br />

gesagt: Sei’s drum!“<br />

SPIEGEL: Der Ausfall gegen Gabriel war<br />

nicht Dobrindts einziger: Er nannte EZB-<br />

Chef Mario Draghi einen „Falschmünzer“,<br />

den Grünen Daniel Cohn-Bendit einen<br />

„widerwärtigen Pädophilen“ und die<br />

FDP eine „Gurkentruppe“. Sollten Sie<br />

nicht erst einmal die Umgangsformen der<br />

CSU verbessern, bevor Sie die Medien<br />

maßregeln?<br />

Seehofer: Ich kann Ihnen gerne eine Zitatensammlung<br />

vorlegen, was über mich alles<br />

geschrieben wurde. Die Sache mit<br />

Draghi ist längst bereinigt. Er war bei mir<br />

in der Staatskanzlei, aber das habe ich<br />

bisher niemandem erzählt. Wir haben die<br />

Sache geklärt.<br />

SPIEGEL: Warum sollte das nur unter Politikern<br />

und nicht zwischen Politikern und<br />

Journalisten möglich sein? Warum können<br />

sich Sigmar Gabriel und Marietta<br />

Slomka beim ersten Wiedersehen nach<br />

ihrem Interview im „heute journal“ nicht<br />

auch einfach die Hand geben? Stattdessen<br />

haben Sie noch Öl ins Feuer gegossen.<br />

Seehofer: Sigmar Gabriel musste sich minutenlang<br />

für den SPD-Mitgliederentscheid<br />

rechtfertigen. Mir will es nicht in<br />

den Kopf, wenn man sich in einer Demokratie<br />

für mehr Demokratie rechtfertigen<br />

muss.<br />

SPIEGEL: Sie haben das Interview mit<br />

Gabriel nicht nur öffentlich kritisiert, sondern<br />

gleich noch einen Beschwerdebrief<br />

an den ZDF-Intendanten Thomas Bellut<br />

geschrieben. Wundert es Sie, wenn da<br />

der Eindruck entsteht, Sie wollten die Berichterstattung<br />

des ZDF beeinflussen?<br />

Seehofer: Ich habe Herrn Bellut am Freitag<br />

vor zwei Wochen zunächst eine SMS<br />

mit folgendem Text geschrieben: „Lieber<br />

Herr Bellut, für Auftritt von Frau Slomka<br />

gegenüber Gabriel kann man sich nur<br />

wundern. Wir entscheiden als CSU heute<br />

Nachmittag mit ca. 100 Leuten über<br />

Koa litionsvertrag. Verfassungswidrig? Ihr<br />

HS aus Bayern.“ Am Montag habe ich<br />

die SMS noch einmal in Briefform aufgesetzt<br />

und dazugeschrieben: „Nachdem<br />

diese normale Bewertung zwischenzeitlich<br />

vom ZDF wieder zu einer Grundsatzfrage<br />

der Pressefreiheit stilisiert wurde,<br />

erwarte ich auch keine Antwort.“ Herr<br />

Bellut hat trotzdem geantwortet. Aber<br />

weil sein Brief so interessant ist, veröffentliche<br />

ich ihn nicht. Der kommt in meinen<br />

Safe. Ich war jedenfalls mit dem Inhalt<br />

zufrieden.<br />

SPIEGEL: Sie haben es mit dem Brief aber<br />

nicht bewenden lassen, sondern später<br />

auch noch einen Auftritt im Jahresrückblick<br />

des ZDF abgesagt. Das wirkte beleidigt.<br />

Seehofer: Ich sollte in dieser Sendung interviewt<br />

werden, weil das Jahr für mich<br />

politisch erfolgreich war. Ich will aber<br />

nicht, dass irgendwer übers ZDF sagen<br />

kann: Schauen Sie, der Markus Lanz hat<br />

ihm zehn Minuten lang lauter nette Fragen<br />

gestellt, als wenn nichts gewesen<br />

wäre. Ich habe doch in diesem Jahr mit<br />

den Wahlerfolgen nur meine Pflicht erfüllt.<br />

Deshalb brauche ich dazu keinen<br />

öffentlichen Auftritt.<br />

SPIEGEL: Vielleicht ist es ein Ausweis von<br />

gutem und kritischem Journalismus,<br />

wenn sich Politiker wie Sie über Sendungen<br />

aufregen.<br />

Seehofer: Ich habe nichts gegen kritischen<br />

Journalismus, aber gegen Manipulation.<br />

Das ZDF hat im vergangenen Mai über<br />

einen Konvent der CSU in München berichtet.<br />

Ich habe noch selten eine solch<br />

Interviewpartner Gabriel, Slomka<br />

„Da kann man sich nur wundern“<br />

bizarre journalistische Leistung erlebt.<br />

Der CSU-Generalsekretär hielt gerade<br />

erst die Eröffnungsrede, während beim<br />

ZDF bereits der Schlusskommentar über<br />

die ganze Veranstaltung fabriziert wurde.<br />

Es spricht für den „heute journal“-Moderator<br />

Claus Kleber, dass er sich mit dem<br />

Satz entschuldigte: „Normalerweise arbeiten<br />

wir sorgfältiger.“<br />

SPIEGEL: Im vergangenen Jahr hat das ZDF<br />

einen Anruf Ihres Sprechers Hans Michael<br />

Strepp öffentlich gemacht. Er soll dar -<br />

auf hingewirkt haben, dass das ZDF auf<br />

einen Bericht über den Parteitag der Bayern-SPD<br />

verzichtet. Kann es sein, dass<br />

Sie deshalb ständig auf dem ZDF herumhacken?<br />

Seehofer: Die ganze Geschichte war eine<br />

Petitesse, die vom ZDF groß aufgebauscht<br />

wurde. Außerdem glaube ich<br />

Herrn Strepp, wenn er sagt, er habe das<br />

ZDF-Programm nicht beeinflussen wollen.<br />

SPIEGEL: Finden Sie, dass Herr Strepp ungerecht<br />

behandelt wurde?<br />

Seehofer: Eindeutig. Deshalb läuft sein Arbeitsverhältnis<br />

ja auch weiter, wenn auch<br />

nicht als Pressesprecher. Er war ein führender<br />

strategischer Kopf unseres Wahlkampfs.<br />

ZDF / DPA<br />

SPIEGEL: Funktioniert denn wenigstens Ihr<br />

Zugriff auf die Spitze des Bayerischen<br />

Rundfunks noch so gut wie früher?<br />

Seehofer: Ich nehme auf keinen Sender<br />

Einfluss, auch nicht auf den BR.<br />

SPIEGEL: Am Abend der bayerischen Landtagswahl<br />

würgte BR-Chefredakteur Sigmund<br />

Gottlieb ein kritisches Live-Statement<br />

von Sigmar Gabriel gegen Sie mit<br />

den Worten ab, dessen Äußerungen seien<br />

„doch alle sehr erwartbar“. Dann lächelte<br />

er und kündigte ein Porträt über den<br />

Mann an, der der „CSU ihren Stolz“ wiedergegeben<br />

habe. Es war ein Porträt über<br />

Sie. Der Mitschnitt hat unter dem Titel<br />

„Sigmund Gottlieb sorgt für Abwechslung“<br />

im Internet Kultstatus erreicht. Ist<br />

Ihnen solche Gefälligkeitsberichterstattung<br />

nicht selbst unangenehm?<br />

Seehofer: Ich mache mal den Versuch einer<br />

Interpretation. Die CSU hat schwere<br />

Jahre hinter sich, 2008 der Verlust der absoluten<br />

Mehrheit. Dann fünf Jahre Seehofer<br />

unter schwierigen Bedingungen,<br />

denken Sie nur an die Krise der Landesbank<br />

und die Verwandtenaffäre. Wenn<br />

man nach so einer Zeit die absolute Mehrheit<br />

holt, darf doch auch ein Journalist<br />

sagen, dass der Mythos CSU lebt.<br />

SPIEGEL: Sie sind also zufrieden mit Ihrem<br />

Chefredakteur Gottlieb?<br />

Seehofer: Das ist so wenig meiner wie Ihrer.<br />

SPIEGEL: Ulrich Wilhelm war zunächst<br />

Sprecher von Edmund Stoiber, später von<br />

Angela Merkel. Jetzt ist er Intendant des<br />

Bayerischen Rundfunks. Aus Sicht der<br />

Union ist das wohl die optimale Verwertungskette.<br />

Seehofer: Wenn Sie Herrn Wilhelm kennen,<br />

werden Sie bestätigen, dass er ein<br />

exzellenter Fachmann ist.<br />

SPIEGEL: Wir ziehen nicht seine Fähigkeiten<br />

in Zweifel. Die Frage ist aber, ob man<br />

noch unabhängiger Journalist sein kann,<br />

wenn man so lange für Spitzenpolitiker<br />

der Union gearbeitet hat.<br />

Seehofer: Diese sind oft die kritischsten.<br />

Warum soll ein Journalist nicht mal einer<br />

Regierung dienen?<br />

SPIEGEL: Der neue WDR-Intendant Tom<br />

Buhrow zum Beispiel hat vorher nicht<br />

für SPD-Politiker gearbeitet. Anders gefragt:<br />

Ist es denkbar, dass ein Sprecher<br />

der Bayern-SPD mal BR-Intendant wird?<br />

Seehofer: Wenn er gut ist: warum nicht?<br />

SPIEGEL: Halten denn Politiker genügend<br />

Distanz zu Journalisten?<br />

Seehofer: Es gibt immer Kollegen, die sagen:<br />

Halt lieber den Mund, mach’s harmonisch,<br />

spiel das Spiel mit. Aber das<br />

will ich nicht. Ich bin unabhängig, ich<br />

habe nie ein Netzwerk gepflegt. Ich habe<br />

auch nie zu einem Journalisten eine besondere<br />

Nähe gepflegt – und schon gar<br />