Katalog Muxfeldt - Klio

Katalog Muxfeldt - Klio

Katalog Muxfeldt - Klio

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

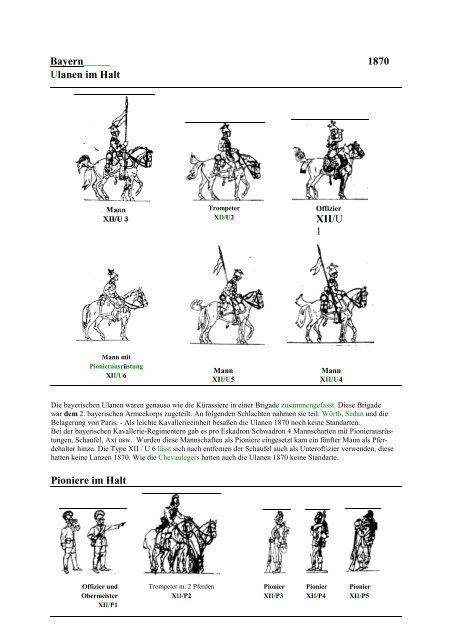

Bayern_____<br />

Ulanen im Halt<br />

1870<br />

Trompeter<br />

XD/U2<br />

Offizier<br />

XII/U<br />

1<br />

Mann mit<br />

Pionierausrüstung<br />

XII/U6<br />

Mann<br />

XII/U5<br />

Mann<br />

XII/U4<br />

Die bayerischen Ulanen waren genauso wie die Kürassiere in einer Brigade zusammengefasst. Diese Brigade<br />

war dem 2. bayerischen Armeekorps zugeteilt. An folgenden Schlachten nahmen sie teil: Wörth, Sedan und die<br />

Belagerung von Paris. - Als leichte Kavallerieeinheit besaßen die Ulanen 1870 noch keine Standarten.<br />

Bei der bayerischen Kavallerie-Regimentern gab es pro Eskadron/Schwadron 4 Mannscharten mit Pionierausrüstungen,<br />

Schaufel, Axt usw.. Wurden diese Mannschaften als Pioniere eingesetzt kam ein fünfter Mann als Pferdehalter<br />

hinzu. Die Type XII / U 6 lässt sich nach entfernen der Schaufel auch als Unteroffizier verwenden, diese<br />

hatten keine Lanzen 1870. Wie die Chevaulegers hatten auch die Ulanen 1870 keine Standarte.<br />

Pioniere im Halt<br />

Offizier und<br />

Obermeister<br />

XII/P1<br />

Trompeter m. 2 Pferden<br />

XII/P2<br />

Pionier<br />

XII/P3<br />

Pionier<br />

XII/P4<br />

Pionier<br />

XII/P5

Die bayer. Pioniere waren in 2 Felddivision zu je 3 Komp und l Feld-Telegrafen-Abteilung, eingeteilt. Jede<br />

Felddivision war einem Armeekorps zugeteilt. Je eine Kompanie der Felddivision hatte einen Brückentrain als<br />

Gerät beigegeben. - Jeder Infanterie-Division waren Pionieroffiziere als beratende Ingenieure zugeteilt.<br />

Außerdem hatte jedes Infanterie- oder Jägerbataillon noch Pioniere unter den eigenen Mannschaften.

Bayern________<br />

Trainbespannungen<br />

1870<br />

Stangensattelpferd<br />

XII/T l<br />

Handpferd<br />

XII/T 2<br />

Mittelsattelpferd<br />

XII/T 3<br />

Handpferd<br />

XII/T 4<br />

Vorreitsattelpferd<br />

XII/T 5<br />

Handpferd<br />

XII/T 6<br />

Die Anspannungen sind generell für den bayerischen Train geeignet, z.B. Artillerie, Brückentrain, Munitionskolonnen<br />

usw..

Bayern___________________<br />

Trainbespannungen / Artillerie im Marsch<br />

1870<br />

Stangensattelpferd<br />

XII/T 7<br />

Handpferd<br />

XII/T 8<br />

Die Anspannungen sind generell für den bayerischen Train geeignet, z.B. Artillerie, Brückentram, Munitionskolonnen<br />

usw..<br />

Stabsfiguren<br />

Feldgendarm<br />

XII / Fg l<br />

Pionieroffiziere<br />

XII / PS l<br />

Offiziersdiener mit Offizierspferd<br />

XII/Od l<br />

Die bayerischen berittenen Offiziere waren verpflichtet sich mit zwei Pferden auszurüsten. Das zweite<br />

Pferd wurde dann meistens von einem Offiziersdiener hinter der Truppe nachgeführt.<br />

Bei den Offiziersdienern waren der Rock und die Hose im blauen Farbton der bayerischen Infanterie<br />

gehalten. Kragen und Aufschläge in der Grundfarbe des Rockes der Truppe bei der sie standen (also<br />

für Chevaulegers und Ulanen grün, Artillerie und Pioniere dunkelblau usw.), mit Vorstößen nach der<br />

Regimentsfarbe. Die Vorstöße befinden sich vorne am Rock die Knopfleiste herunter, oberhalb der<br />

Ärmelaufschläge, oben um den Kragen herum, um die Schulterstücke herum (am Ärmelansatz nicht)<br />

und an der Mütze oben und oberhalb des Lederschirms.

Bayern 1870<br />

Artilleriefuhrpark (halbplastisch)<br />

4 pfd. Geschütz<br />

XII/AP1<br />

6 pfd. Geschütz<br />

XII/AP2<br />

Feldschmiede<br />

(ohne Rad dargestellt)<br />

XII/AP 3<br />

geschlossene Protze<br />

XII / AP 4<br />

Munitionswagen<br />

(ohne Rad dargestellt)<br />

XII / AP 5<br />

Kartätschgeschütz<br />

XII/AP 6<br />

geöffnete Protze<br />

(ohne Rad dargestellt)<br />

XII/AP 7<br />

Reservelafette mit Fouragiergut<br />

(ohne Rad dargestellt)<br />

XII/AP 8<br />

Die bayerische Armee hatte zu Versuchszwecken eine Batterie mit 4 Kartäschgeschützen 1870 im Felde.<br />

Diese Batterie war zwei Mal im Gefecht gewesen, bevor sie wieder aufgelöst wurde. Die Protzen<br />

und Munitionswagen etc. waren französische Beute fahrzeuge. Nähere Angaben siehe Heft 5 „Feldpost<br />

von 1870".<br />

Die Reservelafette leistete im Feldzug auch als Fahrzeug zum Requirieren gute Dienste; da man mit ihr<br />

über -die Felder in allen Gangarten fahren konnte, so wurden mit derselben während des Marsches oft<br />

Abstecher nach seitwärts gelegenen Dörfern gemacht und einige Zentner Hafer usw. geholt. Der Vorratswagen<br />

war dafür zu schwerfällig und immer von der Batterie getrennt.<br />

Die Fahrzeuge waren silbergrau gestrichen und hatten schwarze Beschläge.<br />

Die Fahrzeuge werden unmontiert geliefert.<br />

Preußen, Bayern , Sachsen, Württemberg und Baden 1850 -1871<br />

Pontonfahrzeuge (halbplastisch)_____________________<br />

Balkenwagen (zur Zeit nicht lieferbar)<br />

XII/PW 1

Bockwagen<br />

XIII/PW 2<br />

Requisitenwagen<br />

XIII/PW 3<br />

Feldschmiede<br />

XIII/PW 4<br />

Sowohl Bayern als auch Württemberg und Baden führten das Brückensystem nach Frhr. v. Birago. Auch Preußen<br />

und Sachsen führte einen leichten Feldbrückentram nach diesem System.<br />

Zu jeder bayerischen Division gehörte 1870 auch ein Brückentrain, -welcher aus 8 Balken-, 4 Bock-,<br />

2'Requisitenwagen und l Feldschmiede bestand. Die Fahrzeuge wurden 6-spännig gefahren. Die Farbe der<br />

Fahrzeuge und Pontons waren silbergrau mit schwarzen Beschlägen.<br />

Der württembergische Brückentram bestand aus 12 Balken-, 6 Bock-, 2 Requisitenwagen und l Feldschmiede.<br />

Die Wagen wurden 4-spännig gefahren. Als Personal waren l Offizier, 62 Unteroffiziers - und Mannschaftsdienstgrade<br />

sowie 2 Handwerker dabei. Die Fahrzeuge waren olivengrau (bräunlich-grünes Grau) gestrichen,<br />

die Beschläge schwarz.<br />

Für die badischen Truppen lies sich folgendes in Erfahrung bringen: Der leichte Feldbrückentrain bestand aus<br />

einem 2-spännigeh Ofßziers-Equipage-Wagen, einem 4-spännigen Leiter-Wagen und 6 Ponton-, 4 Bock- und einem<br />

Vorrats-Wagen, alle 6-spännig. Diese Fahrzeuge waren nach der preußischen Probe. Die Pontonkolonne<br />

bestand aus Biragoschen Geräten und umfasste einem 4-spännigen Pulver- und Vorrats-Wagen, einen zweispänhigen<br />

Offizierspackwagen, einen 4-spännigen Schanz- und Werkzeug-Wagen. 6-spännig waren die 10. Balkenwagen,<br />

5 Bockwagen und 2 Requisitenwagen, l Feldschmiede und l Gerätewagen. Für den letzteren gibt es keine<br />

genauen Angaben über die Bespannung.<br />

Von den 18 Pontonteilen waren 10 aus Eisen und 8 aus Holz. Der Anstrich war der gleiche wie bei Württemberg.<br />

Der leichte Feldbrückentrain der Sachsen bestand aus 15 Fahrzeugen und war von l Offizier und 57 Unteroffizieren<br />

und Mannschaften vom Train bedient worden. Die Farbe für die Fahrzeuge war grau, auch hier waren<br />

die Beschläge schwarz gestrichen.<br />

Für Preußen muss erwähnt werden, dass das nachfolgende nur für die Pionier-Bataillone 9, 10 und 11 gilt. Der<br />

hannoversche Brückenzug (System Birago) war diesen Bataillonen als leichter Feldbrückentrain ohne Änderungen<br />

überwiesen worden. Als Besonderheit ist bei. dem 10. Pionier-Bataillon zu beachten, dass der leichte<br />

Feldbrückentram sich aus 16 (statt 13) vierspännigen Wagen zusammen setzte, wobei der ehemalige oldenburgische<br />

Feld-Reservebrückentrain integriert war. Beim Pionier-Bataillon 11 wurden einige Wagen des leichten<br />

Feldbrückentrains durch preußische ersetzt.<br />

Die Fahrzeuge waren grau gestrichen.<br />

Diese Fahrzeuge wurden ebenfalls von der österreichischen Armee (für die sie entwickelt wurden) benutzt. Die<br />

letzten Fahrzeuge dienten noch 1918.<br />

Die Fahrzeuge werden unmontiert geliefert.

Braunschweig 1870<br />

Artillerie im Feuer<br />

Geschützführer<br />

XV/AI<br />

Geschützführer<br />

XV/A 2<br />

Kanonier l<br />

XV/A 3<br />

Kanonier l<br />

XV/A 4<br />

Kanonier l<br />

XV/A 5<br />

Kanonier 2<br />

XV/A 6<br />

Kanonier 2<br />

XV/A 7<br />

Kanonier 2<br />

XV/A 8<br />

Kanonier 3<br />

XV/A 9<br />

Kanonier 3<br />

XV / A 10<br />

Kanonier 3<br />

XV/A 11<br />

Kanonier 4<br />

XV / A 12<br />

Kanonier 4<br />

XV/A13<br />

Kanonier 4<br />

XV / A 14<br />

Kanonier 5<br />

XV / A 15<br />

Kanonier 5<br />

XV / A 16<br />

Kanonier<br />

XV/A 17<br />

Kanonier<br />

XV / A 18<br />

Kanonier<br />

XV / A 19<br />

Kanonier<br />

XV / A 20<br />

Die braunschweigische Artillerie war nach dem Krieg von 1866 in das preußische Artillerie-Regiment<br />

Nr. 10 aufgenommen worden. Dort wurde sie 1870 als vierte 6 pfd. Batterie geführt. Trotzdem es sich<br />

um ein preußisches Regiment handelte, trug die Batterie ihre alten braunschweiger Uniformen. Allerdmgs<br />

war die Handhabung der Geschütze und auch das Geschützmaterial das preußische. Deshalb waren sämtliche<br />

Fahrzeuge und Teile nach dem preußischen Reglement gestrichen.<br />

Zum besseren Verständnis der Figuren gebe ich auszugsweise einen Artikel aus „Die Zinnfigur", Jahrgang<br />

1984, Seite 90 f wieder, Verfasser Herr Klaus Herbst.<br />

„Über das Bedienen eines preußischen Geschützes 1870<br />

... Mit der Einführung des Hinterladers bei den Artillerien der deutschen Armee ... änderten sich die Bedfenungsabläufe<br />

sehr wesentlich. Besonders hervorzuheben ist der K3, der Mann, der den Wischer und<br />

den Richtbaum zu bedienen hatte. Er nahm den Wischer nur zur Hand, wenn er ihn brauchte. Sonst war<br />

der Wischer an seinem Platz am Geschütz. Dazu hatte das Geschütz an der rechten Lafettenseite in Höhe<br />

des Handgriffs eine kleine Stange mit einem Haken, in den der Wischer mit der Öse, die den unteren

Abschluß der Wischerstange bildete, eingehängt wurde. Vorne wurde der Wischer auf der Radachse gelegt.<br />

Demnach ist für 1870 ein Kanonier am Geschütz, der den Wischer senkrecht hält falsch.<br />

Der Richtbaum war an der linken Seite der Lafette befestigt und wurde für den Gebrauch nur umgelegt<br />

und rastete mit seinem Dom in eine Aussparung ein. ...<br />

Nun will ich aber den Bedienungsablauf systematisch beschreiben:<br />

Zur Bedienung gehörten: l Geschützführer, dessen Platz links vom Geschütz war, und 3 Kanoniere am<br />

Geschütz mit den Nummern 1-3, wobei l und 3 rechts von der Lafette und Nr. 2 links standen. Nr. 4<br />

war Munitionskanonier. Er übernahm von Nr. 5 an der Protze eine Granate, trug sie zum Geschütz, wo er<br />

sie dem Geschützführer hinhielt. Der schraubte die Zündschraube ein und setzte den Vorstecker ein. Nr. 4<br />

trug die Granate dann zum Geschütz, wo er sie ansetzte, dem Kartuschtomister eine Kartusche entnahm,<br />

die er hinter der Granate ins Rohr schob. Dann ging er wieder zur Protze, um von Nr. 5 eine neue Granate<br />

in Empfang zu nehmen. Nr. 5 schließlich stand an der Protze, entnahm ihr die Granaten, um sie Nr. 4<br />

zu geben.<br />

Bei der deutschen Artillerie,..., gab es zwei Geschütztypen, die sich außer dem Kaliber auch von der Verschlussart<br />

unterschieden, und die damit von Nr. l und Nr. 2 verschiedene Handgriffe, je nach Geschütztyp,<br />

erforderten. Beim Sechspfünder, dem schweren Geschütz, hatte Nr. l den Querzylinder zu lösen und<br />

herauszuziehen, während Nr. 2 anschließend den Verschlußkolben nach hinten herauszog und nach rechts<br />

herumklappte. Damit war der Verschluß geöffnet und das Rohr zum Auswischen und zum Ansetzen von<br />

Granate und Kartusche frei. ...<br />

Nr. l nahm aus der Schlagröhrentasche eine Schlagröhre, hakte in ihre Öse die Abzugsleine ein, durchstieß<br />

mit der Räumnadel durch das Zündloch den Beutel der Kartusche, setzte die Schlagröhre in das<br />

Zündloch, hielt die Abzugsleine straff mit beiden Händen ... und zog schließlich den Schuss ab, ...<br />

Nr. 3 nahm nach dem Öffnen des Verschlusses den Wischer zur Hand, wischte das Rohr aus, schob die<br />

von Nr. 4 angesetzte Granate in das Rohr, anschließend die Kartusche, brachte den Wischer wieder an<br />

seinen Platz am Geschütz unter, ging zum Richtbaum, richtete das Geschütz nach den Angaben von Nr. 2<br />

und trat schließlich an seinen Platz, rechts der Lafette, front zum Geschütz, zurück..<br />

Nr. 2 hatte außer dem Öffnen und Schließen des Verschlusses auch zu jedem Schuss den Visieraufsatz<br />

einzusetzen, vorher einzustellen, die Höhenrichtmaschme zu bedienen und der Nr. 3 mit der Hand die<br />

Angaben zum Verschwenken des Geschützes zu machen. Zum Schluss trat er an seinen Platz links von<br />

der Lafette in Höhe des Verschlusses zurück. Dabei ist zu beachten, daß die Plätze der Kanoniere außerhalb<br />

der Radspuren waren, weil das Geschütz beim Abschuß zurück rollte und nach jedem Schuss wieder<br />

vorgeschoben werden mußte.<br />

Nun zur Darstellung der einzelnen Bedienungsabläufe mit Zinnfiguren:<br />

1. Auswischen nach dem Schuss<br />

Nr. l steht frontal in Höhe des Verschlusses, rechts vom Geschütz,<br />

Nr. 2 steht frontal wie Nr. l, jedoch links vom Geschütz,<br />

Nr. 3 ist mit dem Wischer in Tätigkeit. Er hält den Wischer waagerecht, ... Er steht rechts der Lafette.<br />

Nr. 4 hält dem Geschützführer die Granate hin, in die dieser die Zündschraube einsetzt.<br />

(Nr. 5 steht hinter der Protze als Profilfigur.)<br />

2. Laden<br />

Nr. 1,2, 3 (und 5) wie bei Auswischen,<br />

Nr. 4 setzt die Granate an. Er steht dazu links vom Verschluss ...<br />

Geschützführer als Frontalfigur ... links vom Geschütz.<br />

3. Richten<br />

Nr. l wie bei Auswischen,<br />

Nr. 2 bedient den Richtbaum ...<br />

Nr. 3 bedient zuerst mit der rechten Hand die Kurbel der Höhenrichtmaschine unter dem Verschluss.<br />

Dazu steht er von links über die Lafette gebeugt...<br />

Nr. 4 ist auf dem Weg vom Geschütz zur Protze, um eine neue Granate zu holen, bzw. er empfangt an<br />

der Protze von Nr. 5 die neue Granate.<br />

(Nr. 5 steht an der Protze mit Granate.)<br />

4. Feuer<br />

Nr. l steht im Profil, ein klein wenig nach links gedreht. Er hat die Schlagröhre eingesetzt und hält die<br />

Abzugsleine straff mit beiden Händen...<br />

Nr. 2 wie beim Auswischen,

Nr. 3 frontal in Grundstellung an seinem Platz rechts vom Geschütz in Höhe des Richtbaums,<br />

Nr. 4 kommt mit einer Granate im Arm zum Geschütz zurück.,<br />

Geschützführer frontal, den rechten Arm erhoben.<br />

Besondere Ausrüstungsstücke der einzelnen Kanoniere:<br />

Nr. l trägt am Koppel, links vom Schloß, eine Ledertasche, in der sich die Schlagröhren und die<br />

Abzugsleine befinden.<br />

Nr. 2 trägt auf der rechten Hüfte, unterhalb des Koppels, eine Ledertasche mit dem Richtaufsatz.<br />

Die Tasche hängt an einem Lederriemen über der linken Schulter.<br />

Nr. 3 hat keine besonderen Ausrüstungsstücke am Körper.<br />

Nr. 4 hat den Kartuschtornister aus braunem oder schwarzen Leder (es hat beide Arten nebeneinander<br />

gegeben). Er wird auf der rechten Seite unterhalb des Koppels getragen. Er hängt an einem Lederriemen,<br />

der über die linke Schulter führt und dort unter der Schulterklappe verläuft.<br />

Der Geschützführer hat am Koppel, links vom Schloß, eine Ledertasche mit den Zündschrauben und<br />

den Vorsteckem. Er ist beritten, d.h. er trägt Reitstiefel mit Sporen und einen Säbel am Koppel,<br />

dazu rechts vom Koppelschloß eine Pistole und auf der rechten Hüfte am Koppel eine lederne<br />

Patronentasche, jedoch kein Bandelier. Das trugen nur die Geschützführer der reiten den Batterien."<br />

(Bei den kursiv geschriebenen Passagen handelt es sich um Ergänzungen von mir.)<br />

Halbplastische Geschütze und Protzen finden Sie in diesem <strong>Katalog</strong> unter Preußen. Wer plastische Fahrzeuee<br />

wünscht, wendet sich an Herrn Martin Leesch, Radebeul.<br />

Braunschweig 1870<br />

Infanterie im Halt<br />

Feldwebel<br />

XV/I 4<br />

Fahnen<br />

XV/I 3<br />

Offizier<br />

XV/I 2<br />

Offizier<br />

XV/I 1b<br />

Mann<br />

XV/ I8<br />

Mann<br />

XV/I 7<br />

Trommler<br />

XV/I 6<br />

Trompeter<br />

XV/I 5<br />

Mann<br />

XV/I 23<br />

mit Pionierausrüstung<br />

Sanitäter und Mann<br />

XV/I 24

Braunschweig 1870<br />

Infanterie im Marsch / Sturm<br />

Fahne<br />

XV/I10<br />

Offizier<br />

XV/I9b<br />

Offizier<br />

XV/I9a<br />

Offizier<br />

XV/Ila<br />

Mann<br />

XV/I14<br />

Trommler<br />

XV/I13<br />

Trompeter<br />

XV/I12<br />

Feldwebel<br />

XV/I11<br />

Mann<br />

XV/I18<br />

Mann<br />

XV/I17<br />

Mann<br />

XV/I16<br />

Mann<br />

XV/I15<br />

Mann<br />

XV/I22<br />

mit Pionierausrüstung<br />

Mann<br />

XV/I21<br />

mit Pionierausrüstung<br />

Mann<br />

XV/I20<br />

Mann<br />

XV/I19<br />

Die braunschweigische Infanterie (Infanterie-Regiment Nr. 92) nahm während des Feldzuges 1870 an den<br />

Schlachten von Vionville - Mars la Tour, Gravelotte - St. Privat und der Belagerung von Metz teil. Danach<br />

kämpften sie gegen die franz. Loire-Armee. Alle drei Bataillone (auch das Leibbataillon, welches als<br />

Füsilier-Bataillon geführt wurde) des Regimentes führten 1870 Fahnen.<br />

Sobald die Truppen auf dem Schlachtfeld eintrafen, wurden die Fahnen entrollt und die Offiziere zogen<br />

den Degen.<br />

Bei den deutschen Infanterieeinheiten wurden innerhalb der Bataillone Pioniersektionen gebildet, welche<br />

aus Infanteristen bestanden, welche zusätzlich mit Hacken, Spaten oder Äxten ausgerüstet waren. Diese<br />

Pioniersektionen wurden im Bedarfsfall herangezogen, wenn keine Pioniereinheiten zur Verfügung standen,<br />

um Hindernisse wegzuräumen oder Häuser in einen wehrhaften Zustand zu versetzen.

Frankreich 1870/71<br />

Genie im Marsch / beim Stellungswechsel<br />

XI/G l<br />

Offizier<br />

XI/G 2<br />

Offizier<br />

XI/G 3<br />

Offizier<br />

XI/G 4<br />

Offizier<br />

XI/G 5<br />

Unteroffizier<br />

XI/G 6<br />

Unteroffizier<br />

XI/G 7<br />

Trommler in<br />

Arbeitsweste<br />

XI/G 8<br />

Mann in<br />

Arbeitsweste<br />

XI/G 9<br />

Mann in<br />

Arbeitsweste<br />

XI / G 10<br />

Mann im<br />

Mantel<br />

XI/G 11<br />

Mann im<br />

Mantel<br />

XI / G 12<br />

Mann im<br />

Mantel<br />

XI G 13<br />

Mann im<br />

Mantel<br />

XI / G 14<br />

Marketenderin<br />

XI / G 15<br />

Maultier mit Schanzzeug<br />

XI / G 16<br />

Offizierspferd<br />

XI/G 17<br />

Mann in<br />

Arbeitsweste<br />

XI / G 18<br />

Mann im<br />

Mantel<br />

XI / G 19<br />

Trommler im Mantel<br />

mit Offizierspferd<br />

XI / G 20<br />

Mann im Mantel mit<br />

Offizierspferd

Es gab 1870 drei Genie-Regimenter zu je zwei Bataillonen. Die Bataillone bestanden aus acht Kompanien<br />

von denen sieben ausrückten. Das Regiment hat zusätzlich noch eine Kompanie Fahrer für den Schanzzeug-<br />

Train.<br />

Eine Kompanie im Felde bestand aus 6 berittenen Offizieren.und 158 Mann zuzüglich einem vierspännigen<br />

Gerätewagen und zwei Maultieren für den Werkzeugtransport. Eine solche Kompanie war jeder Division<br />

(auch Kavallerie) zugeteilt. Für die Garde-Divisionen waren die Genie-Kompanien der Linie entnommen, da<br />

die Garde über keine eigene Genie-Einheit mehr verfügte.

Nachgüsse von Rieche Figuren<br />

Frankreich 1870<br />

Überrittene fahrende Artillerie<br />

XI / Rieche l<br />

Offizier zu Pferd<br />

XI / Rieche 2<br />

Trompeter zu Pferd<br />

XI / Reiche 3<br />

Geschützführer<br />

XI / Rieche 4<br />

Mann stehend<br />

in Abwehr<br />

XI / Rieche 5<br />

Mann m. Wischer<br />

XI / Rieche 6<br />

Mann mit Gewehr<br />

schlagend<br />

XI/Rieche 7<br />

Mann fallend<br />

XI / Rieche 8<br />

Mann kniend<br />

schießend<br />

XI / Rieche 9<br />

Mann stehend<br />

schießend<br />

XI / Rieche 10<br />

Mann m. Hebebaum<br />

schlagend<br />

Die vorstehenden Figuren sind Abgüsse aus Kautschuk-Formen. Deshalb kann es zu Qualitätsverlusten bei<br />

den Abgüssen kommen. Die Originalformen sind im 2. Weltkrieg leider zerstört worden Um den Sammlern<br />

diese schöne Serie aber doch noch zur Verfügung zustellen, wurde der beschriebene Weg gewählt.<br />

Für diese Figuren gilt nachstehende Sonderpreisliste:<br />

Reiter 2,10€<br />

Fußfigur 1,10 €

Preußen und Mecklenburg-Schwerin 1870<br />

Landwehrinfanterie im Gefecht bzw. Jäger-Bataillon Nr. 14<br />

Offizier<br />

XIV/J1<br />

Offizier<br />

XIV/J2<br />

Offizier<br />

XIV/J3<br />

Feldwebel<br />

XIV/J 4<br />

Hornist<br />

XIV/J 5<br />

Hornist<br />

XIV/J 6<br />

Mann<br />

XIV/J 7<br />

Mann<br />

XIV/J 8<br />

Mann<br />

XIV/J 9<br />

Mann<br />

XIV/J 10<br />

Mann<br />

XIV/J 11<br />

Mann<br />

XIV/J 12<br />

Mann<br />

XIV/J 13<br />

Mann<br />

XIV/J 14<br />

Mann<br />

XIV/J 15<br />

Mann<br />

XIV/ J 16<br />

Mann<br />

XIV/J 17<br />

Mann<br />

XIV/J 18<br />

Mann<br />

XIV/J 19

Diese Figuren können für folgende preußische Truppen verwendet werden: Garde-Jäger-, Garde-<br />

Schützen-, Linien-Jäger-, Garde-Landwehr- und Linien-Landwehr-Bataillone. Für die Jäger- und Schützen-Bataillone<br />

muss das Kochgeschirr verändert werden.<br />

Für das Jäger-Bataillon Nr. 14 (Mecklenburg-Schwerin) muss keine Veränderung vorgenommen werden.<br />

Diese Einheit hatte das Kochgeschirr wie die Infanterie oben auf den Tornister geschnallt. Außerdem<br />

hatte dieses Jäger-Bataillon blaue Waffenröcke. Nur der Kragen, Achselklappen, Brandenburgische Aufschläge<br />

mit Patten waren grün mit einer roten Biese. Diese rote Biese war auch vom am Waffenrock, den<br />

eine Reihe silberne Knöpfe geschlossen hielt. Hose schwarz mit roter Biese. Das Lederzeug war schwarz,<br />

das Koppelschloss messingfarben. Der Tschako hatte die mecklenburgische Kokarde (blau-gelb-rot) und<br />

Stern. Auf der Achselklappe war eine rote arabische 14.<br />

Die Offiziere trugen die Schärpe in den mecklenburgischen Farben, Es wurden Achselstücke nach preußischer<br />

Probe angelegt, mit roten, blauen und goldenen Fäden durchzogen. Außerdem sollte der preußische<br />

Offizierstomister angelegt werden.<br />

Das Jäger-Bataillon Nr. 14 gehörte zur 17. Division und war Anfangs für den Küstenschutz, wie die<br />

gesamte Division, zuständig. Danach nahm es an folgenden Gefechten teil:<br />

19.08. - 27.10.1870 Belagerung von Metz<br />

02.12.1870 Loigny<br />

22. / 23.09.1870 vor Toul<br />

Bazoches les Hautes<br />

28.09.1870 Bois d' Aumont<br />

04.12.1870 Orleans<br />

18.10.1870 Nogent<br />

07.12.1870 Meung<br />

15.11.1870 Rambouillet .<br />

08.12.1870 Beaugency<br />

17.11.1870 Dreux<br />

15.12.1870 Pezon<br />

18.11.1870 St. Lubin de Cravant<br />

09.01.1871 Thorigne<br />

21.11.1870 LaMadelaine<br />

11.01.1871 Connere<br />

Die Stärke des Bataillons war: 15 Offiziere, 2 Fähnriche (die Fahnen blieben in der Garnison), l Arzt, l<br />

Zahlmeister, 64 Oberjäger, 17 Hornisten, 4 Lazarettgehilfen, l Büchsenmacher, 24 Tramsoldaten und<br />

666 Jäger.<br />

Preußen 1870<br />

Landwehrinfanterie<br />

Fahne<br />

XIV/L l<br />

Fahne<br />

XIV/L 2<br />

Trommler<br />

XIV/L 3<br />

Trommler<br />

XIV/L 4<br />

Mann<br />

XIV/L 5<br />

mit Pionierausrüstung<br />

Mann<br />

XIV/L 6<br />

mit Pionierausrüstung<br />

Mann<br />

XIV/L 7<br />

mit Pionierausrustung<br />

Mann<br />

XIV/L 8<br />

mit Pionierausrustung<br />

Die Jäger-Bataillone und das Garde-Schützen-Bataillon führten 1870 ihre Fahnen nicht im Felde. Die<br />

Landwehr Einheiten, auch die Garde-Landwehrinfanterie, hatten generell ihre Fahnen mit ins Feld genommen.<br />

- Als Pionierausrüstung hatte die Infanterie Spaten, Spitzhacke, Axt und Beil, Jäger und<br />

Schützen ausschließlich das Beil.

Preußen und Mecklenburg-Schwerin 1870<br />

Landwehrinfanterie bzw. Jäger-Batl. Nr. 14 im Mantel im Gefecht<br />

Fahne<br />

XIV/LM 4b<br />

Fahne<br />

XIV/LM4a<br />

Offizier<br />

XIV/LM-3<br />

Offizier<br />

XIV/LM 2<br />

Offizier •<br />

XIV/LM l b<br />

Offizier<br />

XIV/LM l a<br />

Mann<br />

XIV/LM 10<br />

Mann<br />

XIV / L M 9<br />

Mann<br />

XIV/LM 8<br />

Trompeter<br />

XIV/LM 7<br />

Trommler<br />

XIV/LM 6<br />

Feldwebel<br />

XIV/LM5<br />

Mann<br />

XIV/LM 15<br />

Mann<br />

XIV/LM 14<br />

Mann<br />

XIV/LM 13<br />

Mann<br />

XIV/LM 12<br />

Mann<br />

XIV/LM 16<br />

Mann<br />

XIV/LM 11<br />

Die Fahnenträger und der Trommler sind<br />

ausschließlich für die Landwehr-Einheiten<br />

gedacht.<br />

Infanterie "Stillgestanden" mit Sturmgepäck

XIV/1 p 3<br />

Fahnenträger<br />

XIV/1 f 3<br />

Fahnenträger

Württemberg 1870<br />

Trainbespannungen / Artillerie im Halt<br />

Stangensattelpferd<br />

XIII/T l<br />

Mittelsattelpferd<br />

XIII/T 2<br />

Handpferde, sh.<br />

Bayern, Artillerie<br />

Vorreitsattelpferd<br />

XIII/T 3<br />

Die Anspannungen sind generell für den württembergischen Train geeignet, z.B. Artillerie-, Brückentrain,<br />

Munitionskolonnen usw.<br />

Pioniere im Halt<br />

Offizier<br />

XIII / P l<br />

Feldwebel<br />

XIII / P 2<br />

Trompeter<br />

XIII / P 3<br />

Mann<br />

XIII / P 4<br />

Zu der württembergischen Felddivision 1870 gehörte ein Pionierkorps. Die Zusammensetzung des Korps<br />

war folgende: Stab; l Pontonierkompanie mit l Brückenzug; l Sappeurkompanie mit l Schanzzeugkolonne<br />

und l mobile Telegraphenabteilung. Die Stärke der Feldkompanien war 4 Offiziere, 4 Feldwebel,<br />

l Fourier, 2 Trompeter, 134 Pioniere. Dazu kamen l Unterarzt, l Verbandsträger, 3 Handwerker,<br />

4 Offiziersdiener und 6 Tramsoldaten. Die Telegraphenabteilung hatte eine Stärke von l Offizier,<br />

3 Feldwebel, 15 Pionieren, l Telegraphisten und 9 Trainsoldaten.<br />

Dazu kamen noch zwei Kompanien, welche in Württemberg in den Festungen stationiert waren. Hiervon<br />

wurde die Festungsgeniekompanie (in einer Stärke von 210 Mann) zur Belagerung von Beifort herangezogen.<br />

Bis zum 18.02.1871 nahm diese Kompanie an einigen Gefechten teil.<br />

Als Bewaffnung hatten die württembergischen Pioniere noch Vorderladerkarabiner.<br />

Außerdem waren bei den württembergischen Infanterie- und Jäger-Bataillonen Mannschaften mit Pionierausrüstungen,<br />

wie es bei den preußischen und bayerischen Einheiten auch der Fall war.

Württemberg 1870<br />

Reiter-Regiment im Marsch<br />

Trompeter<br />

XIII/R 3<br />

Standarte<br />

XIII/R 2<br />

Offizier<br />

XIII/R1<br />

Mann mit Pistole<br />

XIII/R 5<br />

Mann mit Karabiner<br />

XIII/R 4<br />

Die württemb. Reiter-Regimenter sind 1870/71 mit ihren Standarten ausgerückt. Nur das 2. Regiment<br />

hatte seine Standarten in der Kaserne gelassen, da es Eskadronsweise in der Etappe eingesetzt wurde.<br />

Außerdem waren die Reiter-Regiment innerhalb der Schwadronen unterschiedlich ausgenistet: Etwa ein<br />

Drittel der Mannschaften führte einen Karabiner nach preußischer Probe, die beiden anderen Drittel waren<br />

mit einer württembergischen Pistole ausgestattet.<br />

Feldjäger-Eskadron<br />

Feldjägeroffizier<br />

XIII/Fj l<br />

Feldjäger<br />

XIII/Fj 2<br />

Die Feldjäger-Eskadron hatte eine Stärke von drei Offizieren und 50 Mannschaften. Ihre Aufgabe war<br />

zwei geteilt: Generell stand die Truppe für den persönlichen Dienst beim König zur Disposition, im<br />

Kriegsfalle wurde aus ihren Reihen noch eine Abteilung für den Polizeidienst bei den Truppen verwendet.<br />

Diese Figuren können durch leichte Veränderungen auch für die Stadtgarde von Weingarten verwandt<br />

werden.

Spanien 1807 -1808<br />

Division des Marquis de la Romana in Hamburg<br />

In Planung<br />

Offizier auf Esel<br />

Offizier zu Fuß<br />

Tambour-Major<br />

Grenadieroffizier<br />

SDR l<br />

SDR 2<br />

SDR 3<br />

SDR 4<br />

In Planung<br />

In Planung<br />

Grenadiertrommler<br />

SDR 5<br />

Grenadier zu Fuß<br />

Unteroffizier<br />

, Mineur oder Sappeur.<br />

SDR 8<br />

SDR 7<br />

In Planung<br />

In Planung<br />

Trommler.<br />

Mineur oder Sappeur<br />

SDR 9<br />

Mineur oder Sappeur<br />

SDR 10<br />

Musketiertrommlei<br />

SDR 11<br />

Musketier<br />

SDR 12<br />

Formen müssen repariert werden. Z.Zt. keine Lieferung<br />

Maultiertreiber<br />

SDR 13<br />

Bagagewagen<br />

SDR 14<br />

Dornprotze<br />

SDR 15<br />

Munitionswagen<br />

SDR 16<br />

Die spanische Division des Marquis de la Romana war in der Zeit von 1807 bis 1808 als französische<br />

Besatzungstruppe in Hamburg stationiert. - Die Division bestand aus den leichten Regimentern Catalonien und<br />

Barcelona, Infanterie-Regimentern La Princessa, Guadalaxara, Zamora und Asturien, einem Jäger-Regiment zu<br />

Fuß, den Jäger-Regimentern zu Pferd Almanza und Villa Viciosa, den Dragoner-Regimentern Infant el Rei und

Algarbien, sowie mehreren Artillerie-Bataillonen aus Estremadura und einem Mineur-Sappeur-Pionier-Korps.<br />

Die Offizier s ßguren mit Zweispitz, der Tambourmajor und der Maultiertreiber lassen sich für alle Truppen<br />

verwenden.<br />

Uniformvorlagen findet man im Werk von Christiopher Suhr: „Sammlung verschiedener spanischer National-<br />

Tr'achten und Uniformen der Division des Marquis de la Romana, 1807 und 1808 in Hamburg in Garnison c<<br />

oder in der „ Uniformkunde

Hamburg - Bremen - Lübeck 1813<br />

Infanterie (Jäger zu Fuß) der Hanseatischen Legion<br />

In Planung<br />

Offizier zu Pferd<br />

HL l<br />

Offizier zu Fuß<br />

HL 2<br />

Fahne<br />

HL 3<br />

Unteroffizier<br />

HL 4<br />

In Planung<br />

Hornist<br />

HL 5<br />

Trompeter<br />

HL 6<br />

Trommler<br />

HL 7<br />

Mann<br />

HL 8<br />

Mann<br />

HL 9<br />

Mann<br />

HL 10<br />

Gewehrpyramide<br />

HL 11<br />

Die Hanseatische Legion gründete sich 1813. Diese Truppe wurde vom russischen General Tettenborn in<br />

Hamburg aufgestellt.<br />

Sie trug einen tief dunkelgrünen Kaftan oder Überrock nach russischem Schnitt mit hellblauem Kragen und ohne<br />

Knöpfe, weite grüne Hosen mit hellblauer Biese und graue Mützen mit blauem Mützenband, vorne rotes<br />

Landwehrkreuz auf weißer Kokarde. Ergänzt wurde die Bekleidung durch einen grauen Mantel. Das Lederzeug<br />

war schwarz, der Tornister aus Kalbfell. Die Offiziere hatten eine goldene Schnur auf der Schulter und<br />

Schleppsäbel mit einer Schneide aus Messing Die Unteroffiziere hatten vorne am Kragen zwei oder drei<br />

Goldtressen und Infanteriesäbel, die Spielleute blaue Schwalbennester mit gelben Borten besetzt. Die<br />

Schabracken der Offiziere zu Pferd war grün mit schmaler blauer Borte, Pistolenholster mit dunklem Pelz.<br />

Es wurden zwei Bataillone (Nr. l und 2) in Hamburg, ein Bataillon (Nr. 3) in Lübeck aufgestellt. Jedes Bataillon<br />

hatte 4 Kompanien, die Bataillone l und 3 zusätzlich noch eine Jäger/Schützen Kompanie.<br />

Durch die Frauen der Städte Hamburg und Lübeck wurden dem Korps auch Fahnen gefertigt, welche in keiner<br />

Hinsicht heraldischen Ansprüchen genügten. Auf der Fahne für Hamburg befanden sich auf der einen Seite die<br />

Wappen der drei Städte, unten das Lübecker rot-weiße Schild, darüber die Hamburger Burg und zu oberst der<br />

silberne Bremer Schlüssel. Auf der anderen Seite ein rotes ausgezacktes Kreuz. Auf beiden Seiten befand sich<br />

darüber die Devise „ Gott mit uns". Die Lübecker Fahne war ebenfalls von weißem Tuch, sie hatte in den Ecken<br />

einen doppelköpfigen Adler, welcher das Lübecker Wappenschild auf der Brust hatte. In der Mitte befand sich<br />

ein stehendes rotes Kreuz, die Zahl 18 in schwarz links neben dem Längsbalken des Kreuzes und über dem<br />

Querbalken. Auf der anderen Seite des Längsbalken befand sich die Zahl 13. Unter dem Kreuz stand in<br />

schwarzer Schrift „Deutschland oder Todt" auf der linken Seite, auf der anderen Seite lautete die Devise „ Gott

mit uns “ .<br />

Die Figuren können auch, mit Ausnahme der Fahne, für die preußische Landwehr 1813 verwendet weräen.

Hamburg um 1860<br />

Bürger-Militär<br />

3 Infanteristen und Junge<br />

Hl<br />

Hamburger Originale und Zivilfiguren ab 1840<br />

Hummel-Hummel - Mors, Mors<br />

H2<br />

Zitronenjette<br />

H3<br />

Hummel<br />

H4<br />

Dannenberg<br />

(Theaterdirektor)<br />

H5<br />

Piepenreimers<br />

H6<br />

Aalweber<br />

H7<br />

Senator „Tippelbruder"<br />

(Zimmermann auf der Walz)<br />

Vornehmer Bürger<br />

(Vetter Kirchhoff)<br />

H 8 H 9 H 10<br />

Vornehme Dame Kavalier<br />

H 11 H 12<br />

Junge<br />

H 13<br />

Mann mit Hund<br />

H 14<br />

Als Bemalungshinweise kann ich folgende Informationen geben: Der Hummel (Wilhelm Lenz) trug stets<br />

schwarze Kleidung. Die Zitronenjette war eine ärmlich gekleidete Frau, Piepenreimers war Bauer. Über Aalweber<br />

ist bekannt, äass er eine helle Jacke trug, dazu eine rote Weste und einen weißen Hut. Dannenberg trug,<br />

wenn er seine Theaterstücke ankündigte, einen Ritterharnisch, 'darunter einen mit goldenen Tressen besetzten<br />

Waffenrock, gelblederne Ritterstiefel und Stulpenhandschuhe.

Hamburg ab 1840<br />

Hamburger Originale und Zivilfiguren<br />

Kutscher<br />

H 15<br />

Kutscher<br />

H 16<br />

Fuhrmann<br />

H 17<br />

Fuhrmann<br />

H 18<br />

Fuhrmann<br />

H 19

Zubehör<br />

zi<br />

Weinrebe<br />

Z 2<br />

Weinrebe<br />

Z3<br />

Weinrebe<br />

Z7<br />

zerschossene Pappel (über proportional verkleinert)<br />

(Originalgröße ca. 11 cm lang)<br />

Z6<br />

Pappel<br />

(Orig-Gr. ca. 12,5 cm)<br />

Z8<br />

Baumgruppe<br />

(Orig.-Gr. 12,3 cm)<br />

Z9<br />

gr. Baum<br />

(Orig.-Gr. 13,6 cm)<br />

Z 10<br />

kl. Baum<br />

(Orig.-Gr. 11,4 cm)<br />

ZU<br />

Kiefemgmppe<br />

(Orig-Gr. 4,8 cm)<br />

cm)<br />

Z 12 Z 13<br />

Baum Baum<br />

(Orig.-Gr. 4,2 cm 3,5<br />

Z 14 Z 4 Z 5<br />

Busch<br />

Hopfenstange Hopfenstange<br />

(Orig.-Gr. lern)<br />

Die Bäume sind überproportional verkleinert worden. - Die Figuren Z 11 -Z 14 sind für den<br />

Hintergrund gedacht. Sie können auch für 20mm Figuren verwendet werden.

Zubehör<br />

Z 15 Z 16<br />

kleines großes<br />

Parkgehölz Parkgehölz<br />

(2 cm hoch) (3,5 cm hoch)<br />

Z 17 Z 18<br />

kleiner großer<br />

Spalierbaum<br />

(1,7 cm hoch) (2,7 cm hoch)<br />

Z 19<br />

Absperrung<br />

(Orig. 4,5 cm lang)<br />

Z 20<br />

Blume<br />

Z 21 ' Z 22<br />

gr. Hecke (Orig. 3 cm hoch) Heckenbogen (Orig. 4 cm hoch)<br />

Z 23<br />

Gartenmauer (Orig. 5,7 cm lang)<br />

Z 24<br />

Zaun (Orig. 5 cm lang)<br />

Z 25<br />

Palisade (Orig. 3,5 cm hoch)<br />

Z 26<br />

kl. Hecke (Orig. 1,4 cm hoch)<br />

Z 27<br />

Beet (Orig. 0,5 cm hoch)