Schnittkraftmessung beim Wasserstrahlschneiden - Hochschule ...

Schnittkraftmessung beim Wasserstrahlschneiden - Hochschule ...

Schnittkraftmessung beim Wasserstrahlschneiden - Hochschule ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Schnittkraftmessung</strong> <strong>beim</strong> <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

Prof. Dr. Simon, Sylvio; Goll, Christopher; Wiedenhöft, Sven; Kanter, Denny; Ehlert, Grit<br />

Kurzfassung (Abstract)<br />

Die Schneidtechnik hat in der Vergangenheit eine stetige Weiterentwicklung erfahren.<br />

Angefangen vom autogenen Brennschneiden, dem Plasmaschneiden, über die Laserschneidtechnik<br />

bis hin zum <strong>Wasserstrahlschneiden</strong> [1].<br />

Das Hochdruckwasserstrahlschneiden wird als Werkzeug in vielen Bereichen der Industrie<br />

eingesetzt. Die Anwendung von Flüssigkeitsstrahlen insbesondere dem Wasserstrahlen<br />

zur Bearbeitung von spröden Materialen, Kunststoffen und Gesteinen usw.<br />

lässt sich bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Gegenüber den<br />

klassischen Schneidverfahren liegen die Vorteile der Wasserstrahlschneidtechnik in der<br />

niedrigen thermischen und mechanischen Belastung des zu trennenden Werkstoffes,<br />

weiterhin sind die geringen Strahlabmessungen als Vorteil zu betrachten. Besonders für<br />

das Bearbeiten von Verbundwerkstoffen mit voneinander abweichenden Materialeigenschaften<br />

ist das <strong>Wasserstrahlschneiden</strong> (mit und ohne Abrasivmittel) sehr gut geeignet.<br />

Wie auch bei den klassischen Schneidverfahren treten <strong>beim</strong> <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

Schnittkräfte auf. Besonders bei der Fertigung von kleinen Bauteilen verursachen diese<br />

Schnittkräfte eine Verschiebung des Bauteils, wodurch keine optimale Fertigung gewährleistet<br />

ist. Ziel des Projektes ist die Bestimmung der Schnitt- und Reaktionskräfte<br />

welche <strong>beim</strong> <strong>Wasserstrahlschneiden</strong> auftreten [1].<br />

1 Grundlagen <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

1.1 Wirkmechanismen<br />

Durch eine Flüssigkeitsströmung wird<br />

<strong>beim</strong> <strong>Wasserstrahlschneiden</strong> der zu bearbeitende<br />

Werkstoff getrennt. Für den<br />

Abtrag des Materials sind hauptsächlich<br />

Druckkräfte verantwortlich, welche senkrecht<br />

zur Werkstückoberfläche wirken.<br />

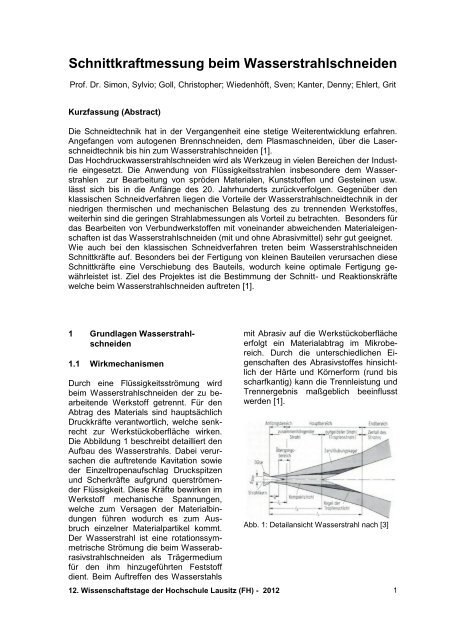

Die Abbildung 1 beschreibt detailliert den<br />

Aufbau des Wasserstrahls. Dabei verursachen<br />

die auftretende Kavitation sowie<br />

der Einzeltropenaufschlag Druckspitzen<br />

und Scherkräfte aufgrund querströmender<br />

Flüssigkeit. Diese Kräfte bewirken im<br />

Werkstoff mechanische Spannungen,<br />

welche zum Versagen der Materialbindungen<br />

führen wodurch es zum Ausbruch<br />

einzelner Materialpartikel kommt.<br />

Der Wasserstrahl ist eine rotationssymmetrische<br />

Strömung die <strong>beim</strong> Wasserabrasivstrahlschneiden<br />

als Trägermedium<br />

für den ihm hinzugeführten Feststoff<br />

dient. Beim Auftreffen des Wasserstahls<br />

12. Wissenschaftstage der <strong>Hochschule</strong> Lausitz (FH) - 2012<br />

mit Abrasiv auf die Werkstückoberfläche<br />

erfolgt ein Materialabtrag im Mikrobereich.<br />

Durch die unterschiedlichen Eigenschaften<br />

des Abrasivstoffes hinsichtlich<br />

der Härte und Körnerform (rund bis<br />

scharfkantig) kann die Trennleistung und<br />

Trennergebnis maßgeblich beeinflusst<br />

werden [1].<br />

Abb. 1: Detailansicht Wasserstrahl nach [3]<br />

1

1.2 Technologie<br />

Die Leistung <strong>beim</strong> <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

hängt von folgenden Größen ab [1]:<br />

2<br />

� Vorschubgeschwindigkeit,<br />

� Düsendurchmesser,<br />

� Pumpendruck,<br />

� Düsenabstand.<br />

Aus diesen Größen resultiert die Wirkenergie<br />

an der Auftreffstelle des Wasserstrahls<br />

und bestimmt somit qualitativ<br />

und quantitativ das Arbeitsergebnis.<br />

Beim Wasserabrasivstrahlschneiden<br />

kommen folgende Einflussgrößen hinzu<br />

[1]:<br />

� Körnung,<br />

� Abrasivmassenstrom,<br />

� Feststoffart,<br />

� Fokusdurchmesser/–länge.<br />

Beim <strong>Wasserstrahlschneiden</strong> mit Abrasiv<br />

verbreitert sich die Schnittfuge gegenüber<br />

dem Schneiden mit reinem Wasserstrahl.<br />

Jedoch lässt sich das Trennvermögen<br />

derart steigern, dass ein<br />

Trennen von hochfesten Werkstoffen<br />

möglich ist (Abb. 2).<br />

Abb. 2: Stellgrößen <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

nach [1]<br />

Die <strong>beim</strong> <strong>Wasserstrahlschneiden</strong> auftretenden<br />

Schnittqualitäten hängen im Wesentlichen<br />

von den eingestellten Parametern<br />

ab (siehe oben) [1]. Daher sind die<br />

Schnittqualitäten unter Berücksichtigung<br />

der vorgegebenen Toleranzen möglichst<br />

wirtschaftlich zu wählen (Abb. 3).<br />

Abb. 3: Schnittqualität <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

nach [2]<br />

2 <strong>Schnittkraftmessung</strong><br />

2.1 Problematik/Aufgabenstellung<br />

Bei leichten Werkstoffen wie z.B. Kunststoffe,<br />

Holz oder Bleche mit geringer<br />

Materialdicke usw. reicht die Reibkraft<br />

die zwischen Werkstück und Auflagefläche<br />

(Schwerter) wirkt nicht aus um der<br />

Schnittkraft genügend Widerstand entgegenzusetzen.<br />

Da die Schnittkraft größer<br />

als die Reibkraft ist, kommt es <strong>beim</strong><br />

Schneidvorgang zur Verschiebung des<br />

zu bearbeitenden Werkstücks.<br />

Zur Visualisierung der Schnittkraftproblematik<br />

sollte die in der nachfolgenden<br />

Abbildung 4 dargestellte Kontur hergestellt<br />

werden.<br />

Abb. 4: zu schneidende Kontur<br />

Während des Schneidvorganges führt<br />

die auftretende Schnittkraft zur Verschiebung<br />

des Werkstückes (Abbildung<br />

5, siehe rote Markierung).<br />

DVS

Abb. 5: Verschiebung des Werkstücks durch<br />

Schnittkräfte<br />

Aufgrund der Schnittkräfte und der<br />

dadurch erzeugten Verschiebung lässt<br />

sich die zu schneidende Kontur nicht<br />

nach den Abmessungen der Abbildung 4<br />

fertigen. Die rote Markierung in Abbildung<br />

6 zeigt das Ergebnis dieses Versuches<br />

ohne Fixierung des Probestücks,<br />

aus dem die Kontur ausgeschnitten werden<br />

sollte.<br />

Abb. 6: Kontur nach Schneidvorgang<br />

Neben den Schnittkräften treten Reaktionskräfte<br />

auf. Beim Auftreffen des Wasserstrahls<br />

auf die Wasseroberfläche bzw.<br />

auf den Schwertern wird dieser reflektiert<br />

und wirkt von unten auf das Werkstück.<br />

Ziel ist es die Schnitt- und Reaktionskräfte<br />

<strong>beim</strong> Schneidvorgang messtechnisch<br />

zu erfassen und auszuwerten.<br />

12. Wissenschaftstage der <strong>Hochschule</strong> Lausitz (FH) - 2012<br />

2.2 Messeinrichtung zur Aufnahme<br />

der Schnittkräfte<br />

Die Messung der Schnitt- und Reaktionskräfte<br />

erfolgt mittels einer Plattformwägezelle.<br />

Die Plattformwägezelle arbeitet<br />

nach dem Prinzip Dehnmessstreifen<br />

(Abbildung 7).<br />

Abb. 7: Funktionsprinzip Plattformwägezelle<br />

MP40<br />

Die Plattformwägezelle wird in die Aufnahme<br />

fest eingespannt und über einen<br />

Adapter mit der zu untersuchenden Probe<br />

verbunden. Beim Hineinfahren des<br />

Wasserstrahls in das Werkstück wird<br />

eine Auslenkung der Plattformwägezelle<br />

erzeugt, worüber sich die Schnittkraft<br />

ermitteln lässt. Die nachfolgende Abbildung<br />

8 zeigt den Aufbau der Messeinrichtung.<br />

Abb. 8: Messsystem mit Plattformwägezelle<br />

MP40<br />

Um die Reaktionskräfte zu messen wird<br />

der Sensor in einer zweiten Messeinrichtung<br />

um 90° gedreht und knapp über die<br />

Wasseroberfläche geführt.<br />

3 Zusammenfassung<br />

Nach Recherche zum Themengebiet<br />

entstand zunächst eine Konstruktion der<br />

Messeinrichtung (Abb. 8). In Zusammenarbeit<br />

mit dem Unternehmen SynoTech<br />

erfolgte eine Auswahl von Sensoren,<br />

welche das Unternehmen zur Verfügung<br />

3

stellt. Auf Basis der Konstruktion entstand<br />

ein Prototyp der Messeinrichtung<br />

um erste <strong>Schnittkraftmessung</strong>en durchzuführen.<br />

Parallel dazu ist eine Auswertesoftware<br />

programmiert worden, die wie<br />

die Konstruktion in ersten Testversuchen<br />

erprobt werden soll.<br />

4 Referenzen (References)<br />

[1] Klocke, F.; König, W. (2007): Fertigungstechnik<br />

3. 4. Auflage, Berlin: Springer-Verlag<br />

[2] Behmer, U.: Präsentation Wasserstrahlverfahren,<br />

Verbundstudium TBW/FH SWF<br />

[3] Lange, K. (1990): Umformtechnik Band 3.<br />

Blechbearbeitung. 2. Auflage, Berlin: Springer-Verlag<br />

Zum Autor/in (About the Auther)<br />

Christopher Goll (B.Eng.), Jahrgang 1984,<br />

Studium Maschinenbau an der HS Lausitz<br />

Senftenberg, z.Z. Masterstudium Maschinenbau<br />

an der HS Lausitz.<br />

Sven Wiedenhöft (B.Eng.), Jahrgang 1984,<br />

Studium Maschinenbau an der HS Lausitz<br />

Senftenberg, z.Z. Masterstudium Maschinenbau<br />

an der HS Lausitz.<br />

Denny Kanter (B.Eng.), Jahrgang 1989, Studium<br />

Maschinenbau an der HS Lausitz Senftenberg,<br />

z.Z. Masterstudium Maschinenbau<br />

an der HS Lausitz.<br />

Grit Ehlert (B.Eng.), Jahrgang 1969, Studium<br />

Maschinenbau an der HS Lausitz Senftenberg,<br />

z.Z. Masterstudium Maschinenbau an<br />

der HS Lausitz.<br />

Prof. Simon ist seit 2008 Professor für Werkzeugmaschinen<br />

an der <strong>Hochschule</strong> Lausitz<br />

und leitet den Forschungsbereich <strong>Wasserstrahlschneiden</strong><br />

4<br />

DVS