Parfümstoffe in kosmetischen Mitteln und ihre Bedeutung für - Herwe

Parfümstoffe in kosmetischen Mitteln und ihre Bedeutung für - Herwe

Parfümstoffe in kosmetischen Mitteln und ihre Bedeutung für - Herwe

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

6<br />

2. Biologie <strong>und</strong> Chemie des Riechens<br />

2.1 Entwicklung <strong>und</strong> <strong>Bedeutung</strong> des Geruchss<strong>in</strong>ns<br />

In der Tierevolution ist der Geruchss<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>e der ganz alten Erf<strong>in</strong>dungen. Er entwickelte sich mit dem Verlassen des<br />

Lebenselements „Wasser“ als Anpassung an die nun gasförmige Umwelt, die Luft. Während bei aquatischen Lebewesen chemische<br />

Signale direkt über das Wasser „geschmeckt“ werden, bedient sich die Natur bei Landlebewesen e<strong>in</strong>es Tricks, um mit der Luft<br />

herangetragene Informationen zu erfassen: Die Luft strömt über e<strong>in</strong>e dünne Schleimschicht, <strong>in</strong> der sich die Signalstoffe lösen <strong>und</strong><br />

dann „abgeschmeckt“ werden. Die unmittelbare Geschmacksempf<strong>in</strong>dung ist bei Landtieren auf den direkten Kontakt mit dem<br />

Signalstoff beschränkt, während alles andere als Riechstoff wahrgenommen wird 2 .<br />

Der Geruchss<strong>in</strong>n spielt <strong>für</strong> alle Lebensbereiche von Landlebewesen e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. So verhilft er Tieren zum Auff<strong>in</strong>den von<br />

Futter oder Beute, warnt vor Gefahren <strong>und</strong> ist bei vielen Species <strong>für</strong> die Fortpflanzung von großer <strong>Bedeutung</strong> 2 . Duftstoffe können<br />

bei Tieren, ähnlich wie Hormone, direkte physiologische Reaktionen auslösen. Man spricht <strong>in</strong> diesem Zusammenhang von<br />

Pheromonen (vgl. 3 ).<br />

Beim Menschen ist im Vergleich zu vielen anderen Tieren von der Leistungsfähigkeit des Geruchss<strong>in</strong>ns nicht mehr viel übrig.<br />

Trotzdem übersteigt der Riechs<strong>in</strong>n <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em sensorischen Umfang den Geschmackss<strong>in</strong>n bei weitem: Während sich der Geschmack<br />

auf wenige S<strong>in</strong>nese<strong>in</strong>drücke („süß“, „sauer“, „salzig“, „bitter“, „scharf“, „fettig“ <strong>und</strong> „prote<strong>in</strong>reich“) beschränkt, kann der<br />

Geruchss<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>e praktisch unbegrenzte Anzahl chemischer Verb<strong>in</strong>dungen (<strong>in</strong> der Praxis 2000-4000) unterscheiden 4, 5 . Dabei ist<br />

der Geruchss<strong>in</strong>n äußerst empf<strong>in</strong>dlich <strong>und</strong> kann bestimmte Duftstoffe noch <strong>in</strong> Konzentrationen von 10 -8 ppm erkennen 6 . Bei sehr<br />

niedrigen Konzentrationen (Wahrnehmungsschwelle) kommt zunächst e<strong>in</strong>e unspezifische Empf<strong>in</strong>dung zustande; erst bei höheren<br />

Konzentrationen (Erkennungsschwelle) wird die spezifische Geruchsnote e<strong>in</strong>es Duftstoffes deutlich 5 . Die Unterscheidungsfähigkeit<br />

von Geruchs<strong>in</strong>tensitäten ist wenig ausgebildet. Die Konzentration e<strong>in</strong>es Duftstoffs muß um etwa 30% geändert werden,<br />

ehe e<strong>in</strong> Unterschied festgestellt werden kann 5 .<br />

Zu den Besonderheiten des Riechs<strong>in</strong>ns im Vergleich zu anderen S<strong>in</strong>nen gehört se<strong>in</strong>e ausgeprägte Habituation, d.h. die permanente<br />

E<strong>in</strong>wirkung e<strong>in</strong>es Riechstoffs führt nach kurzer Zeit zu e<strong>in</strong>er Gewöhnung mit subjektiver Verm<strong>in</strong>derung des S<strong>in</strong>nese<strong>in</strong>drucks 5, 7 .<br />

Außerdem hat der Geruchss<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>en ausgeprägt hedonistischen Charakter: Jeder Mensch verb<strong>in</strong>det mit bestimmten Gerüchen<br />

stark emotional geprägte E<strong>in</strong>drücke. Düfte s<strong>in</strong>d uns meist entweder angenehm oder unangenehm, selten gleichgültig. Diese hedonistische<br />

Qualität von Gerüchen ist <strong>in</strong>dividuell unterschiedlich <strong>und</strong> kulturspezifisch 7 .<br />

Geruchswahrnehmungen spielen beim Menschen generell e<strong>in</strong>e große Rolle <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Gemütsleben, selbst wenn er sich dessen<br />

oft nicht voll bewußt ist 2 . Düfte können z.B. den Blutdruck, die visuelle Wahrnehmung, die Merkfähigkeit, die subjektive<br />

Stimmungse<strong>in</strong>schätzung oder die E<strong>in</strong>schätzung der sexuellen Attraktivität von Personen bee<strong>in</strong>flussen 8 . Auch körpereigene<br />

Geruchsstoffe s<strong>in</strong>d hier von <strong>Bedeutung</strong> 9 .<br />

2.2 Wie funktioniert der Geruchss<strong>in</strong>n?<br />

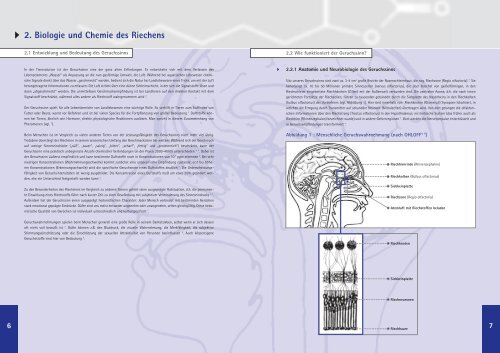

2.2.1 Anatomie <strong>und</strong> Neurobiologie des Geruchss<strong>in</strong>ns<br />

Sitz unseres Geruchss<strong>in</strong>ns s<strong>in</strong>d zwei ca. 3-4 cm 2 große Bezirke der Nasenschleimhaut, die sog. Riechzone (Regio olfactoria) 4 . Sie<br />

beherbergt ca. 10 bis 50 Millionen primäre S<strong>in</strong>neszellen (nervus olfactorius), die über Büschel von geißelförmigen, <strong>in</strong> den<br />

Riechschleim e<strong>in</strong>gebettete Riechhärchen (Zilien) mit der Außenwelt verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. Die zentralen Axone, d.h. die nach <strong>in</strong>nen<br />

gerichteten Fortsätze der Riechzellen, führen zu tausenden gebündelt durch die Siebplatte des Nasenbe<strong>in</strong>s <strong>in</strong> den Riechkolben<br />

(bulbus olfactorius) des Vorderhirns (vgl. Abbildung 1). Hier s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerhalb von Riechknoten (Glomeruli) Synapsen lokalisiert, <strong>in</strong><br />

welchen die Erregung durch Transmitter auf sek<strong>und</strong>äre Neurone (Mitralzellen) übertragen wird. Von dort gelangen die olfaktorischen<br />

Informationen über den Riechstrang (Tractus olfactorius) <strong>in</strong> den Hypothalamus, <strong>in</strong>s limbische System (das früher auch als<br />

Riechhirn (Rh<strong>in</strong>enzephalon) bezeichnet wurde) <strong>und</strong> <strong>in</strong> andere Gehirnregionen 5 . Dort werden die Nervenimpulse entschlüsselt <strong>und</strong><br />

<strong>in</strong> Geruchsempf<strong>in</strong>dungen transformiert 4 .<br />

Abbildung 1 : Menschliche Geruchswahrnehmung (nach OHLOFF 4, 6 )<br />

Riechhirnr<strong>in</strong>de (Rh<strong>in</strong>enzephalon)<br />

Riechkolben (Bulbus olfactorius)<br />

Siebbe<strong>in</strong>platte<br />

Riechzone (Regio olfactoria)<br />

Atemluft mit Riechstoffen beladen<br />

Riechknoten<br />

Siebbe<strong>in</strong>platte<br />

Riechneuronen<br />

Riechhaare<br />

7