Nutrition Press_03_Online_05

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

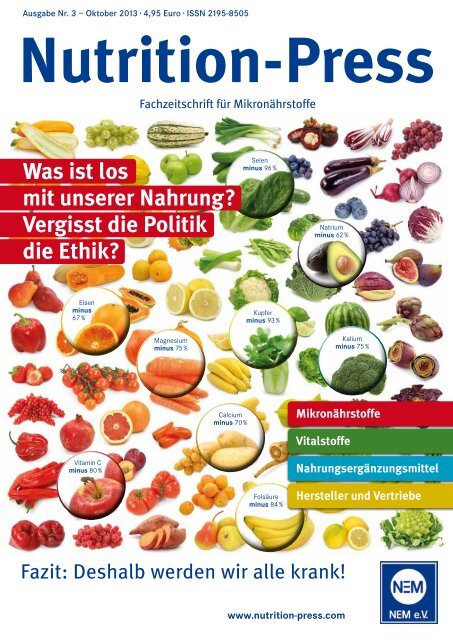

Ausgabe Nr. 3 – Oktober 2013 · 4,95 Euro · ISSN 2195-85<strong>05</strong><br />

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Fachzeitschrift für Mikronährstoffe<br />

Was ist los<br />

mit unserer Nahrung?<br />

Vergisst die Politik<br />

die Ethik?<br />

Selen<br />

minus 96 %<br />

Natrium<br />

minus 62 %<br />

Eisen<br />

minus<br />

67 %<br />

Magnesium<br />

minus 75 %<br />

Kupfer<br />

minus 93 %<br />

Kalium<br />

minus 75 %<br />

Calcium<br />

minus 70 %<br />

Mikronährstoffe<br />

Vitalstoffe<br />

Vitamin C<br />

minus 80 %<br />

Nahrungsergänzungsmittel<br />

Folsäure<br />

minus 84 %<br />

Hersteller und Vertriebe<br />

Fazit: Deshalb werden wir alle krank!<br />

<br />

www.nutrition-press.com<br />

www.nutrition-press.com

Editorial<br />

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,<br />

Immer wieder gibt es über die Medien Hinweise wie:<br />

„Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht“ oder „Vorsicht kann gefährlich für<br />

die Gesundheit sein“. Einer schreibt vom anderen ab, weil es eine Negativnachricht<br />

gibt, die Leserstimmen einbringt. Wir glauben dennoch an das gute der Journalisten.<br />

Die meisten sind eben beeinflussbar durch die Verlage, die wiederum ihr Hauptinteresse<br />

auf Anzeigen legen. Wir glauben an die Zukunft der ehrlichen, gut recherchierenden<br />

Journalisten mit ethischem Anspruch. Die Tendenz dazu ist schon zu sehen.<br />

1. Überdosieren kann man nicht, da klare gesetzliche Regeln getroffen sind,<br />

was die Verzehrempfehlung anbetrifft. Das hat sogar das BFR – das Bundesamt<br />

für Risikobewertung – übersehen: die Behörde, die neulich in der BILD am<br />

Sonntag ihre Falschmeldung veröffentlichen lies. Sogar einzelne Produkte wurden<br />

diskriminiert, die alle gesetzeskonform sind.<br />

2. Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht – ist eine totale Desinformation.<br />

Das Gegenteil ist der Fall. Wer was anderes behauptet lügt und schadet<br />

der Volksgesundheit – und dies ist milde ausgedrückt. Es ist menschenverachtend<br />

und verstößt meiner Meinung gegen die Menschenrechte.<br />

111,23 Millionen Krankheiten und Risikogruppen gibt es in Deutschland. Dies ist<br />

eindeutig statistisch nachgewiesen – also dokumentiert. Die Quellen sind dem<br />

Ver band bekannt. In der nächsten Ausgabe werden wir detailliert darüber berichten.<br />

Das Krankheitsbild hat zum großen Teil etwas mit unserer Nahrung zu tun. Für un sere<br />

Lebensmittel ergibt sich eine erschreckende Bilanz: Vitamine, Min eral stoffe,<br />

Spu ren elemente usw. sind erheblich geschrumpft. Warum nehmen die Behörden<br />

und Ministerien dies nicht endlich zur Kenntnis. Unabhängig von den Giften,<br />

die wir über unsere Nahrung aufnehmen.<br />

Manfred Scheffler<br />

Präsident NEM e.V.<br />

Abnahme der Nährstoffgehalte in den letzten 50 Jahren:<br />

Möhren: Magnesium* minus 75 % Kartoffel: Calcium* minus 70 %<br />

Bananen: Folsäure* minus 84 % Apfel: Vitamin C* minus 80 %<br />

Spinat: Selen** minus 96 % Kresse: Kupfer* minus 93 %<br />

Brokkoli: Kalium* minus 75 % Orangen: Eisen* minus 67 %<br />

Avocados: Natrium* minus 62 %<br />

* Quelle EFN ** Quelle souci-Tabelle<br />

Klar, gibt es auch zusätzliche Gründe unserer mangelhaften Ernährungssituation:<br />

• Genusshafte Ernährung bis hin zur Sucht, Umweltgifte, Intensivierung der<br />

Landwirtschaft (Dünger, Pestizide), exzessiver und einseitiger Anbau, zu frühe<br />

Ernten, lange Transportwege.<br />

Die DGE (vom Staat gestützt) sagt 5 mal am Tag je eine Hand voll Obst und Gemüse<br />

und man hat alle Mikronährstoffe erhalten, die man pro Tag benötigt. Nur wer isst<br />

soviel Obst und Gemüse – die Wenigsten.<br />

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Fachbeirat werden wir ehrliche<br />

Öffen t lichkeitsarbeit betreiben. Die Wissenschaft muss sprechen – über Fakten<br />

und was für unsere Gesundheit zu tun ist.<br />

Mit herzlichen Grüßen<br />

Manfred Scheffler<br />

Präsident NEM e.V.<br />

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong> ist die offi zielle<br />

Zeitschrift des NEM e.V.<br />

Verband mittelständischer<br />

europäischer Hersteller und<br />

Distributoren von Nah rungsergänzungsmitteln<br />

& Gesundheitsprodukten<br />

e.V.

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Inhalt<br />

5 Lebensmittelindustrie am Pranger•Dr. jur. Thomas Büttner<br />

9 Kontrollpflicht, Kennzeichnung, Import von Lebensmitteln•Dr. H.-Joachim Kopp<br />

13 Risiko = Mehrwertsteuer•Dr. Bettina Elles<br />

17 Umsatzsteuer: Gelangensbestätigung ab dem 01. Oktober 2013•Günter Heenen, Carsten Stritzel<br />

21 Das Burn-out-Syndrom – Energiewende auf Zellebene gefordert•Dr. med. Rainer Mutschler, M. A.<br />

24 Firmicuten – die Dickmacher unter den Darmbakterien: Störungen der Darmflora<br />

in Verbindung mit krankhaftem Übergewicht•Kyra Hoffmann, Sascha Kauffmann<br />

28 Kamillentee alleine ist noch keine Naturheilkunde<br />

und gesunde Ernährung kein Garant für genügend Vitamine und Spurenelemente•Peter Abels<br />

32 Biotin (Vitamin B7, Vitamin H) – Die wichtigsten Funktionen von Biotin<br />

36 Zunahme an Brusttumoren – Prävention und nicht nur Identifikation<br />

ist das Gebot der Stunde! •Prof. Dr. med. Enno Freye<br />

42 Brainfood DHA jetzt auch für Vegetarier und für alle, die Fischöl nicht vertragen•Robert Schneider<br />

44 Nahrungsergänzung braucht man nicht – oder doch?•Andreas Binninger<br />

48 Gesundheitsprävention in Unternehmen•Prof. Dr. med. Jörg Spitz<br />

50 Die eigene Website•ARAG<br />

Impressum<br />

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Fachzeitschrift für Mikronährstoffe,<br />

Vitalstoffe, Nahrungsergänzungsmittel,<br />

Hersteller und Vertriebe<br />

<strong>Online</strong>-Ausgabe: ISSN 2195-85<strong>05</strong><br />

Herausgeber: Elite Magazinverlags GmbH<br />

Boslerstraße 29 · 71088 Holzgerlingen<br />

Telefon:+49(0)7<strong>03</strong>1/744-0 · Fax:+49(0)7<strong>03</strong>1/744-195<br />

E-Mail: info@nutrition-press.com<br />

Chefredaktion: Bernd Seitz (V.i.S.d.P.)<br />

Leitender Redakteur: Manfred Scheffler<br />

Redaktion: Gabriele Thum M.A.<br />

Wissenschaftlicher Beirat:<br />

Dr. Gottfried Lange<br />

Prof. Dr. Kurt S. Zänker<br />

Juristischer Beirat: Dr. jur. Thomas Büttner<br />

Gastautoren:<br />

Peter Abels<br />

Andreas Binninger<br />

Dr. jur. Thomas Büttner<br />

Dr. Bettina Elles<br />

Prof. Dr. med. Enno Freye<br />

Günter Heenen<br />

Kyra Hoffmann<br />

Sascha Kauffmann<br />

Dr. H.-Joachim Kopp<br />

Dr. med. Rainer Mutschler, M. A.<br />

Manfred Scheffler<br />

Robert Schneider<br />

Prof. Dr. med. Jörg Spitz<br />

Carsten Stritzel<br />

Grafik/Layout: Melanie Wanner<br />

Technische Abwicklung: Sanela Cutura<br />

Anzeigenabteilung:<br />

Andrea Hiddemann<br />

Telefon: +49 (0)7<strong>03</strong>1/744-110<br />

E-Mail: hiddemann@elite-magazinverlag.de<br />

Bildnachweis: thinkstockphotos.de, fotolia.com<br />

Erscheinungsweise: 3 mal pro Jahr:<br />

Januar, April, Oktober<br />

Einzelpreis: 4,95 Euro, zzgl. Versandkosten<br />

Bestellung der Print-Ausgabe: info@nem-ev.de<br />

Print-Ausgabe: ISSN 2196-1271<br />

<strong>Online</strong>-Magazin und Media-Daten:<br />

kostenlos unter www.nutrition-press.com<br />

Copyright-Hinweis: Die gesamten Inhalte des Magazins<br />

sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte auf Konzept<br />

und Gestaltung: Elite Magazinverlags GmbH und NEM e.V..<br />

Vervielfältigungen jeglicher Art nur mit ausdrücklicher<br />

Genehmigung der Elite Magazinverlags GmbH<br />

und des NEM e.V.. (alle Anschriften siehe Verlag)<br />

Offizielles Magazin des NEM e.V.:<br />

NEM Verband mittelständischer europäischer<br />

Hersteller und Distributoren von Nahrungs ergänzungsmitteln<br />

& Gesundheitsprodukten e.V.<br />

Horst-Uhlig-Str. 3, 56291 Laudert<br />

Telefon: +49 (0)6746/80 29 82 0<br />

Fax: +49 (0)6746/80 29 82 1<br />

E-Mail: info@nem-ev.de<br />

Internet: www.nem-ev.de<br />

4<br />

www.nutrition-press.com

Recht<br />

Lebensmittelindustrie<br />

am Pranger<br />

Rechtswidrige Internetveröffentlichungen<br />

durch staatliche Behörden – neueste Rechtsprechung<br />

zu § 40 Abs. 1 a) LFGB<br />

Nach einer Reihe von der Öffentlichkeit<br />

verunsichernden Lebensmittelskandalen<br />

wie EHEC, Dioxin, Salmonellen etc., reagierte<br />

der Gesetzgeber reflexartig mit einer erheblichen Verschärfung<br />

der Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten<br />

der zuständigen Überwachungsbehörden gegenüber<br />

der Lebensmittelindustrie. Unter anderem wurde<br />

§ 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB eingeführt. Danach informiert<br />

die zuständige Behörde die Öffentlichkeit unter Nennung<br />

der Bezeichnung des Lebensmittels oder Futtermittels<br />

sowie unter Nennung des Lebensmittel- oder<br />

Futtermittelunternehmens, unter dessen Namen oder<br />

Firma das Lebensmittel oder Futtermittel hergestellt<br />

oder behandelt oder in den Verkehr gelangt ist, wenn<br />

der durch Tatsachen hinreichend begründete Verdacht<br />

besteht, dass<br />

1. in Vorschrift im Anwendungsbereich dieses Gesetzes<br />

festgelegte zulässige Grenzwerte, Höchstgehalte oder<br />

Höchstmengen überschritten wurden oder<br />

2. gegen sonstige Vorschriften im Anwendungsbereich<br />

dieses Gesetzes, die dem Schutz der Verbraucherinnen<br />

und Verbraucher vor Gesundheitsgefährdung<br />

oder vor Täuschung oder der Einhaltung hygienischer<br />

Anforderungen dienen, in nicht nur unerheblichem<br />

Ausmaß oder wiederholt verstoßen worden ist<br />

und die Verhängung eines Bußgeldes von mindestens<br />

350,00 Euro zu erwarten ist.<br />

Diese Regelung wurde von zahlreichen staatlichen Behörden<br />

zum Anlass genommen, bei festgestellten Verstößen<br />

gegen das Lebensmittelrecht sogenannte „Internetpranger“<br />

einzurichten. In den Internetprangern wur den<br />

die Namen von Lebensmittelunternehmern und Produktbezeichnungen<br />

veröffentlicht, ohne Rücksicht da -<br />

rauf, ob die festgestellten angeblichen Verstöße gegen<br />

das Lebensmittelrecht rechtskräftig festgestellt waren,<br />

noch fortbestehen oder tatsächlich gewichtig waren.<br />

In der Zwischenzeit hat es zu dieser Fragestellung eine<br />

Vielzahl von Gerichtsentscheidungen gegeben, woraus<br />

sich die Rechtswidrigkeit entsprechender staatlicher<br />

Maßnahmen ergibt.<br />

5

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Insbesondere stellte sich zunächst die Frage, ob die nationale<br />

Regelung des § 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB gegen<br />

das vorrangige Europäische Recht gemäß Artikel 10 der<br />

Basisverordnung 178/2002/ EG verstößt. Mit dieser<br />

Vorschrift ist ermöglicht, dass, wenn ein hinreichender<br />

Verdacht besteht, dass ein Lebensmittel oder Futtermittel<br />

ein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder<br />

Tier mit sich bringen kann, die Behörden unbeschadet<br />

der nationalen oder Gemeinschaftsbestimmungen über<br />

den Zugang von Dokumenten je nach Art, Schwere und<br />

Ausmaß des Risikos geeignete Schritte, die Öffentlichkeit,<br />

über die Art des Gesundheitsrisikos aufzuklären.<br />

Dabei sind möglichst umfassend das Lebensmittel oder<br />

Futtermittel oder die Art des Lebensmittels oder Futtermittels,<br />

das möglicherweise damit verbundene Risiko<br />

und die Maßnahmen anzugeben, die getroffen wurden<br />

oder getroffen werden, um dem Risiko vorzubeugen, es<br />

zu begrenzen oder auszuschalten.<br />

In der Rechtsliteratur wurde deshalb die Auffassung<br />

vertreten, dass Artikel 10 der Verordnung 178/2002/<br />

EG eine abschließende Regelung für die den Behörden<br />

erlaubten Maßnahmen enthält, über die nationales Recht<br />

nicht hinausgehen darf. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund<br />

von Relevanz, da Artikel 10 ausdrücklich von<br />

einem Risiko für die Gesundheit ausgeht, während dieser<br />

Maßstab in § 40 Abs. 1a) Nr. 2 LFGB nicht zwingendes<br />

Tatbestandsmerkmal ist.<br />

Das Landgericht München hat in einem Vorab-Entscheidungsersuchen<br />

diese Rechtsfrage dem Europäischen<br />

Gerichtshof vorgelegt. Der EuGH hat mit Urteil<br />

vom 11. 04. 2010 – „Berger“ in der Rechtssache Rs.<br />

§<br />

C-636/11, entschieden, dass Artikel 10 der Verordnung<br />

178/2002/EG nicht einer nationalen Regelung entgegensteht,<br />

nach deren Information der Öffentlichkeit unter<br />

Nennung der Bezeichnung des Lebensmittels und<br />

des Unternehmens, und dessen Namen oder Firma des<br />

Lebensmittels hergestellt, behalten oder in Verkehr gebracht<br />

wurde, unzulässig ist, wenn ein Lebensmittel<br />

zwar nicht gesundheitsschädlich, aber für den Verzehr<br />

durch den Menschen ungeeignet ist. Artikel 10 der Verordnung<br />

beschränke sich nur darauf, den Behörden<br />

eine Informationspflicht aufzuerlegen, wenn ein hinreichender<br />

Verdacht auf Gesundheitsrisiken besteht. Die-<br />

§<br />

se Bestimmung untersagt es jedoch den Behörden<br />

nicht, die Öffentlichkeit zu informieren, wenn ein Lebensmittel<br />

für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet,<br />

aber nicht gesundheitsschädlich, ist. Im Ergebnis<br />

hat der EuGH damit klargestellt, dass das europäische<br />

Lebensmittelrecht keine abschließende Regelung<br />

für staatliche Informationen enthält.<br />

6

Recht<br />

Nicht geklärt ist damit jedoch die weitere Frage, ob im<br />

Einzelfall eine entsprechende Veröffentlichung des Lebensmittelunternehmers<br />

auf einer Internetseite den notwendigen<br />

Maßstäben des Verhältnismäßigkeitsprinzips<br />

gerecht wird.<br />

§<br />

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat<br />

mit Beschluss vom 28. 01. 2013 – Informationen über<br />

Hygienemängel – entschieden, dass eine von der Überwachungsbehörde<br />

vorgenommene Veröffentlichung<br />

auf der Homepage zu festgestellten Hygienemängeln<br />

unverhältnismäßig in die grundrechtlich geschützten<br />

Rechte des Lebensmittelunternehmers<br />

eingreift. Unter anderem stellt der Verwaltungsgerichtshof<br />

Baden-Württemberg darauf ab, dass eine Verbraucherinformation<br />

zu angeblichen Rechtsverstößen<br />

eines Unternehmens für dieses existenzgefährdend<br />

oder sogar existenzvernichtend wirken kann. Das Bundesverfassungsgericht<br />

habe den Ge richten aufgegeben,<br />

wegen der Besonderheiten der Ver breitung von Informationen<br />

über das Internet – insbesondere die schnelle<br />

und praktisch permanente Ver fügbarkeit der Informationen<br />

für jeden, der an ihr interessiert ist, einschließlich<br />

der über Suchdienste erleichterten Kombinierbarkeit<br />

mit anderen relevanten In for mationen, die mit einer Anprangerung<br />

in diesem Me dium verbundenen nachteiligen<br />

Wirkungen für grundrechtlich geschützte Belange<br />

ein gesteigertes Augenmerk zu widmen (BVerfG, Beschluss<br />

des 1. Senats vom 09. 10. 2001, 1 BvR 622/01).<br />

Mit einer Veröffentlichung im Internet werde ohne Zwei fel<br />

in Grundrechte des Antragstellers eingegriffen, die auch<br />

vor Beeinträchtigungen durch schlichtes Verwaltungshandeln<br />

schützen. Betroffen seien die Schutzbereiche<br />

des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und<br />

der Berufsausbildungsfreiheit sowie des Rechts auf Bewahrung<br />

von Betriebsgeheimnissen sowie das Recht am<br />

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Zudem<br />

würden erhebliche verfassungsrecht liche Bedenken gegen<br />

die Regelung des § 40 Abs. 1 a) LFGB bestehen.<br />

Durch die Anknüpfung an ein Bußgeld von mindestens<br />

350,00 Euro fehlt es an der ausreichend präzisen Bestimmtheit<br />

der Erkennbarkeit für den Betroffenen, ob er<br />

unter den Tatbestand falle. Darüber hinaus bestünden<br />

erhebliche Zweifel, ob § 40 Abs. 1 a) LFGB dem Gebot der<br />

Verhältnismäßigkeit genügt. Dies insbesondere vor dem<br />

Hintergrund, dass § 40 Abs. 1 LFGB keine Regelungen bezüglich<br />

der Dauer der Veröffentlichung vorsehe. Zudem<br />

verlange das Gebot der Ver hältnismäßigkeit, dass die<br />

Schwere der gesetzgeberischen Grundrechtsbe schränkung<br />

bei einer Gesamterwägung nicht außer Verhältnis<br />

zu dem Gewicht der sie rechtfertigenden Gründe bestehe.<br />

Bei Bußgeldtatbeständen in Höhe von 350,00 Euro sei<br />

von Bagatellen auszugehen, die eine mit der Pran gerwirkung<br />

im Internet einhergehenden Intensität der<br />

Grundrechtsbeeinträchtigungen nicht entsprechen.<br />

Ebenfalls nicht hinnehmbar sei, dass<br />

§ 40 Abs. 1 a) LFGB eine zwingende<br />

Pflicht zur Veröffentlichung enthalte.<br />

Damit sei ein angemessener Ausgleich<br />

zwischen dem öffentlichen Interesse an<br />

der Information und dem grundrechtlichen Geheimhaltungsinteresse<br />

nicht mehr gewährleistet. Die genannte<br />

Vorschrift lasse nicht einmal Raum, um besonderen<br />

Fallgestaltungen oder Folgen Rechnung zu tragen und<br />

ein bei der Preisgabe von personen- und unternehmensbezogenen<br />

Informationen im konkreten Einzelfall<br />

drohendes Übermaß abzuwehren. Im Eilverfahren sei<br />

deshalb zugunsten des Lebensmittelunternehmers zu<br />

entscheiden.<br />

Vergleichbar urteilte auch der Bayerische VGH in einem<br />

Beschluss vom 18. März 2013, Az. 9 CE 12.2755. Hierbei<br />

wurde es der zuständigen Behörde untersagt, die<br />

bei einer amtlichen Kontrolle im Betrieb der Antragstellerin<br />

festgestellten Mängel im Internet auf der hierfür<br />

eingerichteten Plattform zu veröffentlichen. Auch dieser<br />

Senat äußerte erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit<br />

des § 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB. Mit der<br />

geplanten Veröffentlichung werde nachhaltig in Grundrechte<br />

der Antragstellerin eingegriffen. Eingriffe dieser<br />

Art unterliegen dem Gebot der Verhältnismäßigkeit,<br />

welches verlange, dass ein Grundrechtseingriff einem<br />

legitimen Zweck diene und als Mittel zu diesem Zweck<br />

geeignet, erforderlich und angemessen sei. Hierfür<br />

spreche schon das Missverhältnis zwischen § 40 Abs. 1<br />

LFGB und § 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB. Während der Behörde<br />

bei der Veröffentlichung von Gesundheitsgefahren<br />

oder der Warnung vor ekelerregenden Lebensmitteln<br />

ein Ermessensspielraum eingeräumt werden<br />

(... soll ... informieren), sei die Behörde im Fall des § 40<br />

Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB bereits bei in aller Regel weniger<br />

schwierigen Sachverhalten zu einer Information der<br />

Öffentlichkeit mit namentlicher Nennung des Betriebs<br />

verpflichtet.<br />

7

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Dr. jur. Thomas Büttner<br />

Rechtsanwalt, LL.M, Frankfurt a. Main.<br />

Lebensmittelrechtlicher Beirat des NEM e.V.<br />

und Mitglied des Rechtsausschusses des BLL.<br />

Er hat das „OPC“-Urteil des Bundesver wal tungs -<br />

gerichts vom 25. 07. 2007 erstritten und<br />

ist spe zialisiert auf die rechtliche Beratung<br />

von Vertreibern von Nahrungsergänzungsmitteln,<br />

diätetischen Lebensmitteln, angereicherten<br />

Lebensmitteln sowie Kosmetika, Medizinprodukten<br />

und Arzneimitteln.<br />

Angesichts der Schwere des Eingriffs und der zu erwartenden<br />

wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen erscheine<br />

ein Schwellenwert von nur 350,00 Euro für das<br />

prognostizierte Bußgeld völlig unverhältnismäßig. Eine<br />

solche Publikation in den Medien sei auch nicht erforderlich.<br />

Der Tatbestand enthalte keine zeitlichen Vorgaben<br />

für die Neuheit der Veröffentlichung bzw. keine<br />

Löschungsfristen. Eine zeitlich unbegrenzte Information<br />

der Öffentlichkeit über die in einem Betrieb zu einem<br />

bestimmten Zeitpunkt festgestellten Mängel sei jedoch<br />

unverhältnismäßig. Hinzu tritt, dass einmal ins Internet<br />

gestellte Daten in der Folge kaum effektiv gelöscht werden<br />

können, weil die Behörden mit deren Veröffen t-<br />

lichung insoweit die Verfügungsgewalt weitestgehend<br />

verlieren.<br />

Diese Rechtsprechung wurde ferner durch<br />

einen Beschluss des OVG Lüneburg<br />

vom 14. 06. 2013 bestätigt. Das<br />

Oberverwaltungsgericht<br />

führte aus, dass die beabsichtigte<br />

Veröffentlichung<br />

von Grenzwertüberschrei tungen durch ein<br />

Lebensmittel bereits nicht auf eine wirksame Ermächtigungsgrundlage<br />

gestützt werden kön ne. Der Tatbestand<br />

des § 40 Abs. 1 a) LFGB genüge jedenfalls bei der<br />

im Eilverfahren gebotenen summarischen Überprüfung<br />

nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Dies ergebe<br />

sich schon daraus, dass er die vorgesehene Information<br />

der Öffentlichkeit nicht zeitlich begrenze. Angesichts<br />

der weitreichenden Verbreitung der vorgesehenen<br />

Informationen durch die jederzeit gegebene Abrufbarkeit<br />

des Internets und ihre erheblichen wirtschaftlichen<br />

Konsequenzen für die betroffenen Lebensmittelunternehmen,<br />

liegen eine besonders drastische Form<br />

des Eingriffs in die grundrechtlich geschützten Positionen<br />

des Lebensmittelunternehmers vor.<br />

Bestätigt wird diese Rechtsprechung ebenfalls durch<br />

ein aktuelles Urteil des VG Düsseldorf vom 16. 04. 2013,<br />

Az. 16 L 494/13. Das VG Düsseldorf führt aus, dass<br />

zwar durch das Urteil des EuGH vom 11. April 2013 geklärt<br />

sei, dass Artikel 10 der Verordnung 178/2002/EG<br />

keine generelle Sperrwirkung für nationale Regelungen<br />

enthalte. Es bleibe jedoch dabei, dass § 40 Abs. 1a)<br />

LFGB erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken<br />

unterliege. Der EuGH habe nicht die Frage geklärt, ob<br />

§ 40a Abs. 1 a) LFGB mit dem deutschen Verfassungsrecht<br />

bzw. mit der Basisverordnung vereinbar ist.<br />

Abschließend ist festzustellen, dass die zitierten Gerichtsentscheidungen<br />

dazu geführt haben, dass in fünf<br />

Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,<br />

Nordrhein-Westfalen und Hessen) formelle<br />

Vollzugstops entsprechender Veröffentlichungen im Internet<br />

erfolgt sind.<br />

Erfreulicherweise haben somit die Gerichte einer unverhältnismäßigen<br />

Vollzugspraxis der Überwachungsbehörde<br />

zunächst einmal Einhalt geboten. Darüber hinaus<br />

ist davon auszugehen, dass die Rechtmäßigkeit und<br />

Verfassungsmäßigkeit der nationalen Regelungen des<br />

§ 40 Abs. 1a) LFGB zukünftig vor dem Bundesverfassungsgericht<br />

einer Überprüfung unterliegen wird.<br />

Bis dahin sind die Überwachungsbehörden verpflichtet,<br />

in jedem Einzelfall zu überprüfen, ob eine Veröffen t-<br />

lichung von angeblichen lebensmittelrechtlichen Verstößen<br />

im Internet verhältnismäßig ist. Auf der Grundlage<br />

der zitierten Rechtsprechung haben betroffene<br />

Lebensmittelunternehmen aktuell gute Erfolgsaussichten,<br />

sich mit Rechtsmitteln gegen eine solche Veröffentlichung<br />

zu wehren.<br />

8

Recht<br />

Kontrollpflicht, Kennzeichnung<br />

und Import von Öko-Lebensmitteln<br />

Öko-Lebensmittel haben einen festen Platz im Markt erobert<br />

und sind beim Verbraucher weiterhin geschätzt. Zur Regelung<br />

der Öko-Produkte gelten die Öko-Basis-Verordnung Nr. 834/2007<br />

und die Durchführungsverordnungen Nr. 882/2008<br />

und Nr. 1235/2008 zum Import.<br />

Da der Unterschied zwischen Bio- und konventionellen<br />

Erzeugnissen analytisch am<br />

Produkt kaum festzumachen ist wurde ein ausgeklügeltes<br />

Kontrollregime entwickelt, das auf Systemkontrollen<br />

vor Ort beruht und den gesamten Werdegang eines Bio-<br />

Produktes umfasst.<br />

1. Kontrollpflicht<br />

Die Öko-Verordnung regelt sämtliche Lebensmittel mit<br />

Öko-Hinweisen, aber auch z. B. Heimtiernahrung und<br />

Bio-Hefen. Seit 2012 gibt es auch „Bio-Wein“. Weitere<br />

Regelungen durch die Kommission sollen folgen, ggf.<br />

auch noch für Kosmetika. Arzneimittel werden nicht<br />

von der Öko-Verordnung erfasst.<br />

Das Auslösen der Öko-Verordnung und die Kontrollpflicht<br />

ergeben sich durch Kennzeichnung und Werbung.<br />

Grundsätzlich lösen alle Begriffe wie „ökologisch“<br />

oder „biologisch“ oder „Bio“ und „Öko“ die Anwendung<br />

der Verordnung aus.<br />

Erfasst werden bei der Betrachtung nicht nur Hinweise,<br />

die im Etikett der Produkte erscheinen, sondern auch<br />

Angaben in Etikettierung, Werbung und Geschäftspapieren.<br />

Selbst die Führung der Silbe „Bio“ in einer<br />

Marke oder Firmierung, auch wenn diese historisch<br />

belegt ist, führt nach Artikel 23 der Öko-Verordnung<br />

dazu, dass der Verbraucher nach Auffassung des<br />

Ge setzgebers ein Bio-Produkt vermutet. Die Kontrollpflicht<br />

gilt für Erzeugerbetriebe und Hersteller genauso<br />

wie für Einführer, Lagerhalter und grundsätzlich<br />

alle Inverkehrbringer, aber auch für Restaurants und<br />

Kan tinen.<br />

Einzelhandel<br />

Für den Einzelhandel bestehen Ausnahmen von der<br />

Kontrollpflicht. Trotzdem befinden sich viele Einzelhandelsketten<br />

im Öko-Kontrollverfahren, entweder weil sie<br />

Vertriebslager betreiben oder auch, weil an Bedientheken<br />

(Aufbacken, Fleischtheken, Fischtheken) Bio-Produkte<br />

bearbeitet, abgepackt oder gekennzeichnet werden.<br />

Internet-Shops<br />

Die Arbeitsgemeinschaft der Bundesländer (LÖK) hat<br />

festgestellt, dass Internet-Händler im Distanz-/Versandhandel<br />

tätig seien und eine direkte Verkaufshandlung<br />

unter Anwesenheit des Endverbrauchers hier nicht<br />

vorliege und beschlossen: „Der Versandhandel einschließlich<br />

des <strong>Online</strong> Handels über das Internet ist<br />

unabhängig von individuellen Vereinbarungen und der<br />

Zusammensetzung der Käuferschaft kontrollpflichtig.“<br />

Unteraufträge<br />

Unterauftragnehmer, die kontrollpflichtige Tätigkeiten<br />

ausüben, müssen ebenfalls in das Kontrollregime einbezogen<br />

werden. Allerdings gibt es neben der direkten<br />

Anmeldung bei der zuständigen Behörde auch die Möglichkeit<br />

einer indirekten Teilnahme über die Anmeldung<br />

des den Lohnauftrag erteilenden Unternehmens.<br />

9

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

2. Bio-Kennzeichnung<br />

Obwohl die Öko-Verordnung verschiedene Produktkategorien<br />

und Kennzeichnungsmöglichkeiten beschreibt,<br />

wird fast ausschließlich die 100 %-Bio Variante<br />

genutzt, die eine prominente Bio-Auslobung ermöglicht.<br />

Öko-Hinweise in der Verkehrsbezeichnung<br />

Unter folgenden Voraussetzungen dürfen bei 95 % -100 %<br />

Bio-Produkten Öko-/Bio-Hinweise in der Verkehrsbezeichnung<br />

ohne Festlegung auf einen bestimmten<br />

Wort laut verwendet werden, wie z. B. Bio-<br />

Müsli oder Bio-Apfelsaft. Auch weitere zutreffende<br />

Hinweise auf die ökologische<br />

Erzeugung sind in der Kennzeichnung<br />

möglich.<br />

• Das Lebensmittel besteht überwiegend<br />

aus Zutaten landwirtschaftlichen<br />

Ursprungs; hinzugefügtes<br />

Wasser und Kochsalz werden<br />

nicht berücksichtigt<br />

• Mindestens 95 % der Zutaten landwirtschaftlichen<br />

Ursprungs stammen<br />

aus der ökologischen Produktion;<br />

nicht ökologische Zutaten<br />

müssen zugelassen sein.<br />

• Es dürfen nur Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe,<br />

Aromastoffe, Wasser, Salz, Zubereitungen<br />

aus Mikroorganismen, Enzyme, Mineralstoffe,<br />

Spurenelemente, Vitamine sowie Aminosäuren und<br />

andere Mikronährstoffe verwendet werden, die zugelassen<br />

sind<br />

• „Zwillingsverbot“: Eine ökologische Zutat darf nicht<br />

zusammen mit der gleichen nicht ökologischen oder<br />

einer Zutat verwendet werden<br />

• Das Lebensmittel ist ohne Verwendung von gentechnisch<br />

veränderten Organismen und auch nicht auf<br />

der Grundlage von gentechnisch veränderten Organismen<br />

hergestellt und auch nicht mit ionisierenden<br />

Strahlen behandelt worden<br />

• Zutaten aus ökologischer Erzeugung sind in der Zutatenliste<br />

immer als solche kenntlich zu machen.<br />

z. B. Tomatensaft*, Meersalz aus ökologischer Erzeugung*<br />

• Kontrollgebot: Erzeugung und Verarbeitung sowie<br />

gegebenenfalls auch Einfuhr und Vermarktung sind<br />

gemäß gültiger Kontrollbestimmungen kontrolliert<br />

und bescheinigt worden<br />

Zutatenkennzeichnung ohne Bio-Mindestanteil<br />

Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein jeglicher<br />

Öko-Anteil und sei er noch so gering, ausschließlich in<br />

der Zutatenliste als „öko“ gekennzeichnet werden. Das<br />

EU-Logo ist dann nicht zulässig. Die meisten Voraussetzungen<br />

der 100 %-Kennzeichnung müssen aber erfüllt<br />

sein, nämlich<br />

• Überwiegend landwirtschaftlich<br />

• Nur zugelassene Stoffe<br />

• Zwillingsverbot<br />

• Verbot von GVO und ionisierenden Strahlen<br />

• Kontrollgebot<br />

Einschränkungen in Bezug auf die Hinweise<br />

• Der Hinweis darf nur im Verzeichnis der Zutaten erscheinen<br />

• Der Gesamtanteil der ökologischen Zutaten muss<br />

angegeben werden<br />

• Die Angaben im Zutatenverzeichnis dürfen nicht<br />

hervorgehoben werden<br />

Wild-Produkte mit Bio-Anteil<br />

Diese seltene Kategorie trifft z. B. auf<br />

Fischkonserven zu wie z. B. Sardinen in<br />

Bio-Olivenöl. Der Bio-Hinweis erscheint in<br />

demselben Sichtfeld wie die Verkehrsbezeichnung,<br />

sofern<br />

• die Hauptzutat ein Erzeugnis der Jagd<br />

oder der Fischerei ist<br />

• andere Zutaten landwirtschaftlichen<br />

Ur sprungs ausschließlich ökologisch<br />

sind.<br />

Umstellware<br />

Gelegentlich trifft man auch auf die sogenannte „Umstellware“.<br />

Für Lebensmittel gilt für diesen Fall in der<br />

Kennzeichnung der einzig mögliche Pflichttext „Erzeugnis<br />

aus der Umstellung auf den ökologischen Landbau“<br />

oder „Erzeugnis aus der Umstellung auf die biologische<br />

Landwirtschaft“ ohne jegliche Hervorhebung und ohne<br />

weitere Bio-Hinweise. Voraussetzung ist aber auch<br />

noch, dass das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat<br />

landwirtschaftlichen Ursprungs enthält und ein Umstellungszeitraum<br />

von mindestens zwölf Monaten eingehalten<br />

wurde.<br />

Produkte mit Anteil Hefe<br />

oder Hefeerzeugnissen<br />

Ab dem 31. Dezember 2013<br />

sind Hefe und Hefeprodukte<br />

zu den Zutaten landwirtschaftlichen<br />

Ursprungs zu rechnen. Das<br />

heißt insbesondere für Hersteller<br />

von Bio-Brot auf strichen,<br />

dass Hefe anteile und Hefeextrakte<br />

nicht mehr als „Mikroorganismenzubereitungen“<br />

unberücksichtigt<br />

bleiben, sondern aus Öko-Hefe gewonnen<br />

worden sein müssen. Es bleibt jedoch die Möglichkeit<br />

bestehen, konventionelle Hefe z. B. bei der<br />

Herstellung von Backwaren einzusetzen, sofern der<br />

Hefeanteil 5 % nicht übersteigt.<br />

10

Recht<br />

Gemeinschaftslogo und Herkunftsangabe<br />

Das EU-Logo muss und darf nur bei Bio-Produkten eingesetzt werden, die unter die<br />

95 % - 100 % Kategorie fallen. Sofern das Logo eingesetzt wird, ist auch die Herkunft<br />

der Zutaten des Lebensmittels anzugeben. Mit der Herkunft ist dabei der Ort gemeint,<br />

an dem der pflanzliche Rohstoff gewachsen ist oder das Tier auf gewachsen<br />

ist, nicht der Verarbeitungsort.<br />

Die Herkunftsangabe muss in folgender Form erfolgen:<br />

• „EU-Landwirtschaft“<br />

• „Nicht-EU-Landwirtschaft“<br />

• „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“<br />

• Alleinige oder zusätzliche Angabe des Ländernamens bei Erzeugung aller landwirtschaftlichen<br />

Ausgangsstoffe in demselben Land, z. B. „Deutsche Landwirtschaft“.<br />

Zutaten, die weniger als zwei Gewichtsprozent der Gesamtmenge der Zutaten landwirtschaftlichen<br />

Ursprungs ausmachen, können außer Acht gelassen werden. Als<br />

weitere zwingende Kennzeichnungsvorgaben sind festgelegt worden:<br />

• Herkunftskennzeichnung muss unter der Codenummer der Kontrollstelle erscheinen<br />

• die Herkunftskennzeichnung muss in demselben Sichtfeld wie das Gemeinschaftslogo<br />

erscheinen<br />

Das Gemeinschaftslogo darf auch außerhalb der verpflichtenden Kennzeichnung von<br />

vorverpackten Lebensmitteln verwendet werden, wie z. B. in Katalogen, Verkaufsräumen,<br />

auf Internetseiten oder in Geschäftspapieren. Die Angabe der Codenummer mit<br />

Herkunftsangabe ist hier nicht erforderlich. Wohl aber ist die Angabe der Codenummer<br />

des Rechnungsstellers auf Rechnungen über Bio-Waren sowie die Code nummer<br />

des Lieferanten auf den Lieferscheinen erforderlich. Ebenso ist die Kennzeichnung<br />

von blickdichten Umkartons vorverpackter Lebensmittel mit der Codenummer der<br />

Kontrollstelle erforderlich, wie das Verwaltungsgericht Regensburg kürzlich feststellte.<br />

Bei Heimtiernahrung schließen die Mitgliedstaaten die Verwendung des Gemeinschaftslogos<br />

noch aus, da für diese Produktgruppe bisher keine EU-Regeln auf gestellt<br />

wurden, sondern nur private oder nationale Richtlinien bestehen.<br />

Codenummer der Kontrollstelle<br />

Jede Kontrollstelle hat eine eindeutige Kontrollcodierung erhalten; in Deutschland<br />

hat sie die Form „DE-ÖKO-000“, wobei in den letzten drei Ziffern die Nummer<br />

der zugelassenen Stelle steht, die die Kontrolle der letzten Erzeugungs- oder Aufbereitungshandlung<br />

vorgenommen hat“.<br />

3. Einfuhr von Bio-Produkten<br />

Die Einfuhr von Bio-Produkten erfolgt nach verschiedenen Regelungen, die alle<br />

in Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgezeigt werden. Wer Bio-Produkte in die EU<br />

einführen möchte, muss sich für diese Tätigkeit allerdings zuerst als Einführer registrieren<br />

und kontrollieren lassen.<br />

Warenbegleitend ist dann jeweils eine Kontrollbescheinigung bei der Verzollung zu<br />

präsentieren, in der der Zoll die Richtigkeit per Sichtvermerk bescheinigt und der<br />

Erste Empfänger in der EU anschließend auf demselben Dokument die Nämlichkeit<br />

der Bio-Lieferung bestätigt.<br />

11

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Das Einfuhrgeschäft selbst erfolgt derzeit nach drei<br />

Verfahren.<br />

1) „Drittlandliste“<br />

Das Ausfuhrland ist mit den Produkten die eingeführt<br />

werden sollen auf der sogenannten „Drittlandliste“.<br />

Dies sind derzeit die Länder Argentinien, Australien,<br />

Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz,<br />

Tunesien, USA, Neuseeland. Im Anhang sind auch die<br />

für diese Länder autorisierten Kontrollstellen gelistet<br />

und die Produkte, für die die Länder in der Liste stehen.<br />

Eine sorgfältige Überprüfung durch den Einführer ist<br />

erforderlich, sonst übersieht er z. B. Besonderheiten<br />

wie derzeit eine noch aktuelle Aussetzung der Drittlandlistung<br />

für „verarbeitete Lebensmittel“ aus Indien.<br />

2) „Liste anerkannter Kontrollstellen“<br />

Das Ausfuhrland und die betroffenen Produkte sind<br />

in der „Liste anerkannter Kontrollstellen“ erfasst. Diese<br />

Liste wurde zuletzt durch Verordnung (EU) Nr. 586/2013<br />

aktualisiert. Der Geltungsbereich dieses Verfahrens<br />

be trifft nur Länder, die nicht auf der Drittlandliste<br />

stehen.<br />

3) Vermarktungsgenehmigungen<br />

Es handelt sich um ein Antragsverfahren (BLE), in dem<br />

der Importeur darlegt, welche Waren er in welchem<br />

Umfang und woher einführen möchte. Nach Über prüfung<br />

wird eine befristete Genehmigung erteilt, diese<br />

Produkte einzuführen und zu vermarkten.<br />

Dieses Verfahren wird jedoch auslaufen; es sollen<br />

– ab 01. 07. 2013 für in Anhang IV gelistete Kontrollstellen/Erzeugnisse<br />

keine Vermarktungsgenehmigungen<br />

mehr erteilt werden<br />

– ab 01. 07. 2014 keine neuen Vermarktungsgenehmigungen<br />

mehr erteilt werden<br />

– ab 01. 07. 2015 bestehende Vermarktungsgenehmigungen<br />

ihre Gültigkeit verlieren<br />

Wichtig für den Einführer ist es, dass sämtliche sogenannte<br />

„Erste Empfänger“ in der EU für das Öko-<br />

Kontrollverfahren anzuzeigen ist. Sofern der Einführer<br />

einen Dienstleister mit dieser Aufgabe betraut, ist auch<br />

dieser ins Verfahren zu melden; ansonsten kann die<br />

Folge sein, dass ein Bio-Produkt seinen Bio-Status aus<br />

formalen Gründen verliert.<br />

Die Regelung der Produktion, des Inverkehrbringens<br />

und der Einfuhr von Öko-Lebensmitteln und auch der<br />

Vollzug dieser Regelungen sind inzwischen äußerst<br />

komplex geworden, so dass die Europäische Kommission<br />

auch schon laut darüber nachgedacht hat,<br />

ob nicht die Kontrollen verstaatlicht werden sollen oder<br />

ob gar die gesamte Öko-Regelung zugunsten privater<br />

Standards wieder abgeschafft werden sollte.<br />

Dr. H.-Joachim Kopp,<br />

LACON-Institut, Offenburg<br />

12

Steuern<br />

Risiko = Mehrwertsteuer<br />

Nahrungsergänzungsmittel wie auch diätetische Lebensmittel<br />

befinden sich sozusagen an der Schnittstelle zwischen Lebensund<br />

Arzneimitteln, und damit auch zwischen dem regulären<br />

und dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % . 1<br />

Ihre Einordnung ist abhängig von der Zugehörigkeit zu bestimmten<br />

Zolltarif-Nummern. Sie kann im Auftrag des Herstellers, bei spielsweise<br />

durch einen Sachverständigen vorgenommen werden, rechtlich<br />

belastbar ist jedoch in diesem Zusammenhang nur eine Zolltarifauskunft<br />

. 2<br />

Was aber ist zu tun, wenn die Einordnung<br />

durch den Zoll nicht zufriedenstellend<br />

ausfällt oder nachträglich, womöglich mit Rückwirkung,<br />

geändert wird?<br />

Aktuelle Praxis der Finanzbehörden<br />

In der Beratungspraxis taucht immer häufiger das Problem<br />

auf, dass im letztgenannten Fall, Produkte vom<br />

Finanzamt aus dem ermäßigten Umsatzsteuersatz<br />

ausgenommen werden, obwohl an dem Produkt und<br />

sei ner Präsentation keinerlei Änderungen vorgenommen<br />

wurden.<br />

eine erneute Einholung, d. h. die Überprüfung einer bereits<br />

erteilten ZTA 3 . Möglich ist ein solches Vorgehen<br />

des Finanzamtes selbst dann, wenn eine verbindliche<br />

ZTA erteilt wurde, denn selbst diese bietet keine endgültige<br />

Sicherheit. 4<br />

In der Regel wird das Finanzamt dabei so vorgehen,<br />

dass es zunächst eine unverbindliche Zolltarifauskunft<br />

(ZTA) einholt und dann auf deren Basis entscheidet.<br />

Dies kann erstmalig geschehen, möglich ist aber auch<br />

1 Vgl. dazu: „Welches ist der richtige Steuersatz“ – Die unverbindliche Zolltarifauskunft als Antwort, <strong>Nutrition</strong> <strong>Press</strong> 1 –<br />

Januar 2013, S. 44 ff.<br />

2 Zu Einzelheiten und zum Verfahren der verbindlichen Zolltarifauskunft siehe BMF <strong>05</strong>. 08. 2004, - IV B 7 - S 7220 - 46/04 -,<br />

BStBl 2004 I, 638.<br />

3 Eine bereits erteilte uvZTA wird schlicht ungültig, wenn sich die zugrunde liegende zolltarifliche Einreihung oder der in<br />

der Auskunft ausgewiesene Umsatzsteuersatz ändert.<br />

4 Im Allgemeinen gilt eine vZTA sechs Jahre. In bestimmten Fällen (z. B. Veröffentlichung einer Einreihungsverordnung,<br />

Änderung in der Auslegung der Nomenklatur auf internationaler Ebene oder andere Möglichkeiten, die in den Durchführungsvorschriften<br />

für den Zollkodex vorgesehen sind) kann die Gültigkeit einer VZTA aber vorher erlöschen. In solchen<br />

Fällen hat der Wirtschaftsbeteiligte die Möglichkeit, bei den Zollbehörden beantragen, die VZTA für eine Übergangszeit<br />

weiter verwenden zu dürfen (so genannte „Vertrauensschutzfrist“). Einem solchen Antrag wird nur<br />

stattgegeben, sofern die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen hierfür erfüllt sind.<br />

13

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Als nachteilige Konsequenz ergibt sich auf steuerlich<br />

er Ebene ein Änderungsaufwand, der regelmäßig,<br />

namentlich bei rückwirkender Änderung der Einreihung,<br />

zu einer aufwändigen Umsatzsteuerberichtigung führt.<br />

Daraus entstehende Nachzahlungen können nicht immer<br />

durch Zuzahlungen der beteiligten Geschäftspartner<br />

abgefangen werden. Wurde bereits direkt an den<br />

Endverbraucher verkauft, bleibt diese Möglichkeit verschlossen.<br />

In jedem Fall sind in der Regel erhebliche<br />

Beträge aufzubringen und zudem entsteht ein oft erheblicher<br />

Verwaltungsaufwand.<br />

Auch ohne eine Rückwirkung können sich nachteilige,<br />

wirtschaftliche Konsequenzen aus dem geringeren Nettoerlös<br />

oder einer Verteuerung des Produktes ergeben.<br />

An die veränderte, zolltarifliche Einordnung knüpfen<br />

sich unter Umständen weitere Konsequenzen für Einund<br />

Ausfuhr von Produkten. Zudem kann auch für die<br />

Verkehrsfähigkeit im Innland eine Arzneimittelzulassung<br />

erforderlich werden, die bekanntermaßen nur mit<br />

großem Aufwand zu erreichen ist.<br />

Beispielfälle<br />

Wichtig und wohl auch im Hinblick auf die Gesamtrechtsordnung<br />

fragwürdig, ist in diesem Zusammenhang<br />

der Umstand, dass die Einstufung als Arzneiware<br />

keinesfalls von einer tatsächlichen, nachweisbaren<br />

therapeutischen Wirkung des betreffenden Produktes,<br />

sei es Nahrungsergänzungsmittel oder diätetisches<br />

Lebensmittel, abhängt. Unter Umständen kann eine<br />

solche Einreihung auch dann festgesetzt werden, wenn<br />

der Hersteller von einer Auslobung entsprechender<br />

Eigenschaften völlig abgesehen hat. 5<br />

Ausreichend ist vielmehr, dass die verantwortliche Zollbehörde<br />

zu der Auffassung gelangt, die Voraussetzungen<br />

für die Einreihung in die Position 3004 der kombinierten<br />

Nomenklatur („KN“) seien erfüllt. 6<br />

Solche Ergebnisse sind, insbesondere im Hinblick auf<br />

die unermüdlichen Bemühungen des europäischen Gesetzgebers<br />

um die Eliminierung aller Produkte, deren<br />

gesundheitsbezogene Auslobung nicht außerhalb jeden<br />

Zweifels, wissenschaftlich nachweisbar ist, schwer nachvollziehbar.<br />

Nährstoffkonzentration<br />

Im Rahmen der behördlichen Prüfungspraxis wird besonders<br />

häufig an das Kriterium der „Konzentration der<br />

enthaltenen Wirkstoffe“ angeknüpft. Liegt diese „deutlich<br />

höher als die empfohlene Tagesdosis“ reicht dies<br />

vom Standpunkt der Zollbehörde und damit auch für<br />

das Finanzamt oft bereits aus, da Angaben über die zu<br />

verabreichende Menge und die Art der Anwendung<br />

für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel<br />

ohnehin zwingend vorgeschrieben sind und somit<br />

auch die weiteren Voraussetzungen vorliegen.<br />

Entgegen der ausdrücklichen Formulierung in der KN:<br />

„Ein aktiver Wirkstoff ist eine chemisch definierte Substanz,<br />

eine chemisch definierte Gruppe von Substanzen<br />

oder ein Pflanzenextrakt. Diese aktiven Substanzen<br />

müssen medizinische Eigenschaften zur Verhütung oder<br />

Behandlung von spezifischen Krankheiten, Leiden oder<br />

deren Symptomen haben (ErlKN zu Kapitel 30 (KN)<br />

Anm. 1. 1)“. Die Zollbehörden tendieren eindeutig dazu,<br />

jeden in einem Produkt enthaltenen Inhaltstoff als<br />

Wirkstoff zu bewerten, ganz unabhängig davon, ob er<br />

tatsächlich als „Wirkstoff“ in diesem Sinn anzusehen<br />

5 Vgl. BFH-Urteil vom 04. 11. 20<strong>03</strong> - VII R 58/02; BFH-Urteil in BFHE 190, 501, 5<strong>05</strong> sowie EuGH-Urteil in EuGHE 1998,<br />

I-8357.<br />

6 Die Position 3004 erfasst Arzneiwaren. Nicht in diese Position einzureihen sind nach Ziff. 1 a. der Anmerkungen zu<br />

Kapitel 30, Nahrungsmittel wozu insbesondere auch diätetische Lebensmittel zählen. Aus den Zusätzlichen Anmerkungen<br />

zu Kapitel 30 ergibt sich, dass die Einreihung unter die Position 3004 zwingend an das Vorliegen der folgenden,<br />

Voraussetzungen geknüpft ist:<br />

Die Zubereitungen sind in Pos. 3004 einzureihen, wenn auf dem Etikett, der Verpackung oder dem Beipackzettel<br />

folgende Angaben gemacht werden:<br />

a) die spezifischen Krankheiten, Leiden oder deren Symptome, bei denen die Erzeugnisse verwendet werden sollen;<br />

b) die Konzentration des enthaltenen Wirkstoffs oder der enthaltenen Wirkstoffe;<br />

c) die zu verabreichende Menge und<br />

d) die Art der Anwendung. (...)<br />

Bei Zubereitungen auf der Grundlage von Vitaminen, Mineralstoffen, essentiellen Aminosäuren oder Fettsäuren muss<br />

die Menge dieser Stoffe pro auf dem Etikett angegebener Tagesdosis deutlich höher sein, als die für den Erhalt der<br />

allgemeinen Gesundheit oder des allgemeinen Wohlbefindens empfohlene Tagesdosis.<br />

7 RDA werden nicht international einheitlich festgelegt. So unterscheiden sich beispielsweise die in den USA geltenden<br />

RDA signifikant von den innerhalb der EU geltenden Werte. Sowohl die Gültigkeit, als auch die Genauigkeit der Vorgaben<br />

steht zudem wissenschaftlich in Frage, da grundsätzlich wie bei allen Bewertungsmethoden, verschiedenste<br />

Ansätze und Kriterien gewählt werden können.<br />

8 § 21 Abs. 2 Ziffer 1 DiätVO.<br />

14

Anzeige /<br />

ist, also ob ihm tatsächlich eine „heilende oder prophylaktische Wirkung“ im Zusammenhang<br />

mit der Wirkung des Produktes zukommen kann. Hierdurch erhöht sich das<br />

allgemeine Risiko für die Hersteller erheblich, da letztlich jeder Inhaltsstoff auf dem<br />

Prüfstand steht.<br />

Als „deutliche Überschreitung“ gelten dabei, entsprechend den Erläuterungen zur KN<br />

Werte, die „mindestens dreimal höher“ als die normalerweise empfohlene Tagesdosis<br />

(Recommended Daily Allowance – RDA) sind.<br />

Hierzu ein kleiner Exkurs: Die RDA geben die Mengen von essentiellen Nährstoffen<br />

an, die nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand für ausreichend angesehen<br />

werden, den täglichen Bedarf nahezu jedes gesunden Menschen zu decken.<br />

Sie enthalten keine Aussagen über die täglich zulässige Höchstmenge des betreffenden<br />

Stoffes, hier liegen die RDA häufig sogar weit unter der Menge, die durch natürliche<br />

Nahrungsaufnahme möglich wäre. 7<br />

Dies könnte insgesamt zu dem Schluss verleiten, hieraus ergäbe sich für den Hersteller<br />

zumindest bei der Entwicklung eines Produktes im Falle der Einhaltung dieser<br />

Werte eine gewisse Rechtssicherheit. Diese Annnahme ist jedoch unzutreffend.<br />

Tatsächlich unterliegt der Bestand an RDA Festlegungen sowohl in Bezug auf die Zahl<br />

der erfassten Nährstoffe, als auch in Bezug auf die festgelegten Werte, ständiger<br />

Überarbeitung und stellt damit eine unberechenbare Variable dar. Aus diesem Grund<br />

ist es also durchaus möglich, dass ein Produkt, dessen Gehalt an Inhaltsstoffen ursprünglich<br />

innerhalb der empfohlenen Grenzwerte lag, infolge der Erweiterung und/<br />

oder Änderung der RDA Festlegungen für einen beliebigen Inhaltsstoff, ohne weiteres<br />

als Arzneiware eingestuft wird.<br />

Therapeutische oder Prophylaktische Zweckbestimmung<br />

Weiter wird von den Zollbehörden an das 1. Kriterium der KN, der Verwendung im<br />

Zusammenhang mit „die spezifischen Krankheiten, Leiden oder deren Symptomen“<br />

angeknüpft. Auch hier ist es möglich, dass einem Produkt, dessen Bestimmung vom<br />

Hersteller z. B. nur mit „Nahrungsergänzungsmittel“ bezeichnet wird, nach einer Gesamtbewertung<br />

der Präsentation durch die Behörden eine entsprechende heilende<br />

oder vorbeugende Zweckbestimmung beigelegt wird. Ist ein diätetisches Lebensmittel<br />

einzureihen, so wird dieser Schluss beinahe durchgängig aus der gesetzlich vorgesehenen<br />

Zweckbeschreibung 8 gezogen.<br />

Änderungen der Einreihung können sich schließlich auch noch aus anderen Gründen<br />

ergeben, dies geschieht etwa, wenn sie aufgrund des Erlasses einer EU-Verordnung<br />

dem damit gesetzten Recht nicht mehr entspricht,<br />

wenn sie mit der Auslegung einer Nomenklatur<br />

nicht mehr vereinbar ist, weil beispielsweise<br />

die Erläuterungen zum harmonisierten<br />

System oder zur kombinierten Nomenklatur geändert<br />

worden sind oder aufgrund neuer Erkenntnisse<br />

bzw. modernerer Herstellungsverfahren<br />

und Materialien die Auffassung zum Einreihungsergebnis<br />

neu überdacht werden musste.

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Lösungsansätze: Die richtige Strategie<br />

Es ist vorauszuschicken, dass es bedingt durch die Verschiedenheit der Ursachen,<br />

die für die oben dargestellte Rechtsänderung eine Rolle spielen können, nicht generell<br />

möglich sein wird, sich vor den durch eine Einreihung unter Position 3004 entstehenden<br />

Risiken zu schützen.<br />

Dr. Bettina Elles, LL.M.,<br />

Schadbach Rechtsanwälte,<br />

Frankfurt a. Main, Fach -<br />

li cher Beirat des NEM e. V.<br />

(Präventive) Lösungsansätze<br />

Eine präventive Berücksichtigung der Veränderung bzw. des Hinzutretens von RDA<br />

würde hellseherische Fähigkeiten voraussetzen. Möglich und sinnvoll ist es allerdings,<br />

die Präsentation des Produktes präventiv zu optimieren. Das bedeutet, dass –<br />

unter Einhaltung aller zwingenden gesetzlichen Vorgaben – alle Angaben auf Verpackung<br />

und Beipackzettel auf kritische Formulierungen untersucht und gegebenenfalls<br />

abgeändert werden. Diese Möglichkeit bietet sich in allen geschilderten Fällen<br />

an und hat sich in unserer Praxis bereits im außergerichtlichen Bereich als überwiegend<br />

erfolgreich erwiesen.<br />

Auf die Problematik einer „Überdosierung“ kann nur nach einer Einreihung als Arzneiware<br />

reagiert werden. Insbesondere wegen der damit drohenden verschärften<br />

Zu lassungsvoraussetzungen wird es dabei in der Regel nicht ratsam sein, die veränderte<br />

Einreihung einfach hinzunehmen. Für manche Hersteller bietet sich hier die Veränderung<br />

der Rezeptur als Lösung an.<br />

Kommt dieser Ansatz nicht in Betracht kann es sich durchaus wiederum als sinnvoll<br />

erweisen, die Präsentation des Produktes entscheidend zu bearbeiten 9 . Dies gilt<br />

selbst dann, wenn einer der Inhaltsstoffe in einer die RDA mehr als das dreifache<br />

überschreitenden Dosis enthalten ist. Veränderungen müssen dabei umfassend an<br />

den Angaben auf Verpackung und Beipackzettel vorgenommen werden. Diese Vorgehensweise<br />

kann sich trotz der zwingenden Vorgaben der DiätVO auch für diätetische<br />

Lebensmittel anbieten. Werden Veränderungen vorgenommen, ist grundsätzlich<br />

nach Abschluss eine neue ZTA zu beantragen.<br />

Rechtsmittel<br />

Neben den aufgezeigten präventiven und/oder außergerichtlichen Reaktionsmöglichkeiten<br />

bleibt natürlich immer die Möglichkeit, im Rahmen von Einspruchsverfahren<br />

und darauf folgenden Klageverfahren gegen die auf der geänderten Einreihung<br />

basierenden Steuerbescheide vorzugehen.<br />

Die Finanzbehörden sind dabei in den seltensten Fällen tragfähigen, rechtlichen Argumenten<br />

zugänglich, sodass eine Abhilfe im Einspruchsverfahren kaum zu erwarten<br />

sein wird. Ähnliches gilt für die Finanzgerichte, die in der 1. Instanz sehr häufig geneigt<br />

sind, die Argumentation der Finanzbehörden zu übernehmen. Deutlich besser<br />

werden die Aussichten für die Kläger allerdings vor den Obergerichten. Das bedeutet<br />

allerdings selbstverständlich ein langwieriges, aufreibendes und kostenintensives<br />

Verfahren, das teilweise durchgeführt werden muss, obwohl die unerwünschten<br />

Steuerbescheide ihre Gültigkeit behalten.<br />

Fazit<br />

Für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel besteht grundsätzlich<br />

ein akutes Risiko der (Neu-) Einreihung in die Position 3004 KN als Arzneiware.<br />

Neben der weiterhin gültigen Empfehlung sich durch die Beantragung einer ZTA<br />

zunächst Klarheit zu verschaffen, ist dazu zu raten, auch der Rezeptur und besonders<br />

der Präsentation der Produkte große Aufmerksamkeit zu widmen und diese gerade<br />

unter Berücksichtigung dieses Risikos zu prüfen und ggf. auch anzupassen. Insgesamt<br />

sollten diese Maßnahmen unbedingt von fachlich kompetenten Beratern begleitet<br />

werden.<br />

16<br />

9 Nach einer aktuellen Entscheidung des FG Niedersachsen vom 10. <strong>05</strong>. 2012, Az.: 16 K<br />

281/11, kommt es sogar allein auf die Aufmachung des Produktes an. Das Verfahren<br />

ist zur Zeit beim BFH abhängig.

Steuern<br />

Umsatzsteuer:<br />

Gelangens be stätigung<br />

ab 01. 10. 2013 –<br />

jetzt aktiv werden!<br />

Speziell im Hinblick auf die Belegnachweise, die in der sogenannten<br />

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)<br />

ge regelt sind, gab es zum 01. Januar 2012 eine praktisch bedeutsame<br />

Neuerung, die sogenannte „Gelangensbestätigung“<br />

Mit dem grenzüberschreitenden Wa renverkehr<br />

sind viele steuerliche Fragen<br />

eng verbunden. Ein zentraler Themenkomplex dabei ist<br />

die Umsatzsteuer. Der innergemeinschaftliche Warenverkehr<br />

sowie die Ausfuhrlieferungen sind regelmäßig<br />

von der Idee geprägt, dass eine Umsatzbesteuerung<br />

im Bestimmungsland der Ware erfolgen soll. Dies hat<br />

konsequenter Weise zur Folge, dass die Ware im Land<br />

des Lieferanten von der Umsatzbesteuerung zu befreien<br />

ist (z. B. als steuerbefreite innergemeinschaftliche<br />

Lieferung oder als Ausfuhrlieferung) und im Bestimmungsland<br />

der dortigen Umsatzsteuer zu unterwerfen<br />

ist (z. B. als steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher<br />

Erwerb oder als steuerpflichtige Einfuhr).<br />

Voraussetzung für das komplexe Zusammenspiel von<br />

Steuerbefreiung im Ursprungsland und Steuerpflicht im<br />

Be stimmungsland ist unter anderem, dass die Ware tatsächlich<br />

über die Grenze gelangt und entsprechende<br />

Buch- und Belegnachweise hierüber geführt werden können.<br />

War es bislang ausreichend, dass der Abnehmer<br />

der Ware versichert, die Ware in ein anderes EU-Land<br />

zu befördern und dort zu verwerten, müssen deutsche<br />

Lieferanten zukünftig nachweisen, dass bei innergemeinschaftlichen<br />

Lieferungen die gelieferten<br />

Gegenstände auch tatsächlich im EU-Ausland an gekommen<br />

sind – anderenfalls können diese Lieferungen<br />

nicht steuerfrei erfolgen. Für den Nachweis sieht § 17 a<br />

UStDV die Gelangensbestätigung vor. Diese Regelung<br />

i st zwar bereits seit dem 01. Januar 2012 in Kraft,<br />

wur de jedoch aufgrund massiver Gegenwehr bis lang<br />

im Rahmen einer Übergangsregelung nicht ange wendet.<br />

Zum 01. Oktober 2013 endete diese Übergangsregelung<br />

– Unternehmer die regelmäßig Waren an Unternehmer<br />

mit Ansässigkeit im EU-Ausland verkaufen sollten<br />

daher aktiv werden und sich über die praktischen<br />

Auswirkungen dieser Regelung informieren und sich<br />

entsprechend vorbereiten.<br />

Die Gelangensbestätigung kann dabei grundsätzlich in<br />

jeder die erforderlichen Angaben enthaltenden Form<br />

erbracht werden; sie kann auch aus mehreren Dokumenten<br />

bestehen, aus denen sich die geforderten Angaben<br />

insgesamt ergeben. Folgende Angaben sind ab<br />

dem 01. Oktober jedoch zwingend erforderlich:<br />

• Namen und Anschrift des Abnehmers (= Unternehmen<br />

im EU-Ausland)<br />

• Wie bei jeder normalen Rechnung auch die handelsübliche<br />

Bezeichnung und die Menge der gelieferten<br />

Ware. Bei Fahrzeugen im Sinn des § 1b Abs. 2 UStG<br />

erwartet das Finanzamt zusätzlich die Angabe der<br />

Fahrzeug-Identifikationsnummer.<br />

17

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

• Es muss der Ort und der Monat des Erhalts der Ware<br />

schriftlich festgehalten werden.<br />

• Bei Abholung der Ware durch den Abnehmer, muss dieser<br />

nachträglich bestätigen, dass die Ware tatsächlich<br />

ins EU-Ausland gelangt ist.<br />

• Das Datum der Ausstellung der Gelangensbestätigung<br />

oder der anderen Nachweispapiere.<br />

• Die Unterschrift des Abnehmers. Bei elektronischer<br />

Übermittlung ist keine Unterschrift erforderlich, wenn<br />

der Abnehmer aus den anderen Papieren zu entnehmen<br />

ist. Die Unterschrift des Abnehmers kann auch<br />

von einem von dem Abnehmer Beauftragten oder von<br />

einem zur Vertretung des Abnehmers Berechtigten<br />

geleistet werden. Dies kann z. B. ein Arbeitnehmer<br />

des Abnehmers sein, ein selbständiger Lagerhalter,<br />

der für den Abnehmer die Ware entgegen nimmt, ein<br />

anderer Unternehmer, der mit der Warenannahme<br />

beauftragt wurde, oder in einem Reihengeschäft der<br />

tatsächliche (letzte) Abnehmer am Ende der Lieferkette.<br />

Sofern an der Vertretungsberechtigung für das<br />

Leisten der Unterschrift des Abnehmers im konkreten<br />

Einzelfall Zweifel bestehen, ist der Nachweis der<br />

Vertretungsberechtigung zu führen (dies gilt nicht,<br />

wenn die Gelangensbestätigung neben der Unterschrift<br />

auch einen Firmenstempel des Abnehmers<br />

enthält). Dieser kann sich aus anderen Unterlagen,<br />

die dem liefernden Unternehmer vorliegen, ergeben<br />

(z. B. aus dem Lieferauftrag bzw. Bestellvorgang).<br />

In der am 22. März 2013 verabschiedeten „Elften Verordnung<br />

zur Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung“<br />

(BR-Drs. 66/13 vom 04. 02. 2013)<br />

finden sich drei grundlegende Aussagen zur Gelangensbestätigung,<br />

die Unternehmer bei ihren Vorbereitungen<br />

unbedingt beachten sollten:<br />

Wahlrecht: Der Nachweis, dass die Ware bei der innergemeinschaftlichen<br />

Lieferung tatsächlich ins EU-Ausland<br />

gelangt ist, „kann“ durch die Gelangensbestätigung<br />

nachgewiesen werden. Es dürfen jedoch auch alternative<br />

Nachweismöglichkeiten gewählt werden. Der<br />

Nachweis muss also nicht zwingend durch die Gelangensbestätigung<br />

erbracht werden, sondern kann auch<br />

anhand anderer Unterlagen erfolgen. Es empfiehlt sich<br />

jedoch die Verwendung der Gelangesbestätigung nach<br />

Muster der Finanzverwaltung (abrufbar z. B. im Internet<br />

bei IHK Rhein-Neckar, Ihr Steuerberater ist sicher<br />

gerne behilflich), da sämtliche erforderlichen Vorgaben<br />

dort berücksichtigt werden. Welche Alternativen möglich<br />

sind hängt davon ab, ob die Ware bei einer innergemeinschaftlichen<br />

Lieferung befördert oder versendet<br />

wird (siehe unten).<br />

Starttermin: Die neuen Nachweisregelungen zur Gelangensbestätigung<br />

sind grundsätzlich ab 1. Oktober<br />

2013 anzuwenden. Bis zum 31. Dezember 2013 wird es<br />

jedoch nicht beanstandet, wenn die Buch- und Belegnachweise<br />

nach der bis Ende 2011 gültigen Rechtslage<br />

erbracht werden. (vgl. BMF vom 16. 09. 2013, IVD3-<br />

S7141/13/10001).<br />

Liefervariante: Ob die Gelangensbestätigung zum Einsatz<br />

kommt oder andere Nachweismöglichkeiten hängt<br />

davon ab, ob die Ware ins Ausland befördert oder versendet<br />

wird. Denkbar sind bei der Beförderung die Eigenbeförderung<br />

und die Abholfahrt sowie bei der Versendung<br />

die Warenbewegung durch einen Kurier, durch<br />

eine Spedition oder durch die Post.<br />

Bei der Eigenbeförderung (z. B. mit firmeneigenen Lkw)<br />

empfiehlt sich die Verwendung des Musters der Gelangensbestätigung<br />

der Finanzverwaltung. Die Unterzeichnung<br />

der Gelangensbestätigung durch den Abnehmer<br />

sollte dann vor Herausgabe der Ware zur Bedingung gemacht<br />

werden.<br />

Auch im Fall der Selbstabholung der Ware durch den<br />

Abnehmer sollte die Gelangensbestätigung nach amtlichem<br />

Muster verwendet werden – natürlich darf die<br />

Gelangensbestätigung auch erst am Ende der Abholfahrt<br />

ausgestellt werden. An dieser Stelle sei darauf<br />

hingewiesen, dass in solchen Abholfällen seit jeher besondere<br />

Sorgfaltspflichten gelten, welche durch die Gelangensbestätigung<br />

nicht außer Kraft gesetzt sind (hierzu<br />

jüngst BFH Urteil vom 14. 12. 2012 – XI R 17/12,<br />

Vertrauensschutz bei fehlerhaftem Identitätsnachweis).<br />

Bei der Versendung der Ware als innergemeinschaftliche<br />

Lieferung durch eine Spedition – egal ob vom Lieferanten<br />

oder vom Abnehmer beauftragt – kommen als<br />

Alternative zur Gelangensbestätigung auch folgende<br />

Nachweise in Betracht:<br />

• Frachtbrief: Es genügt als Nachweis für die Umsatzsteuerfreiheit<br />

der innergemeinschaftlichen Lieferung<br />

der handelsrechtliche Frachtbrief (§ 17a Abs. 3 Satz 1<br />

Nr. 1a UStDV i.d.F. ab 01. 10. 2013).<br />

• Konnossement: Der Nachweis kann auch durch ein<br />

Konnossement oder durch Doppelstücke des Frachtbriefs<br />

oder den Konnossements erbracht werden.<br />

Hinweis: Der Frachtbrief oder das Konnossement müssen<br />

die Unterschriften des deutschen Unternehmers und<br />

die Empfangsbestätigung des Abnehmers enthalten.<br />

18

Steuern<br />

Die Unterschrift des Spediteurs ist nicht nötig. Ist der Versendungsbeleg ein Frachtbrief<br />

(z. B. CMR-Frachtbrief), muss dieser vom Absender als Auftraggeber des Frachtführers,<br />

also dem Versender des Liefergegenstands, unterzeichnet sein (beim CMR-<br />

Frachtbrief in Feld 22).<br />

• Der Nachweis, dass die Ware ins EU-Ausland gelangt ist, kann auch durch eine<br />

Bescheinigung des Spediteurs erfolgen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1b UStDV i.d.F. ab<br />

01. 10. 2013).<br />

Bei Einschaltung eines Kurierdienstleisters kommen anstatt der Gelangensbestätigung<br />

als Nachweis folgende Unterlagen in Betracht (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1c UStDV<br />

i.d.F. ab 01. 10. 2013):<br />

• Vorlage der schriftlichen oder elektronischen Auftragserteilung des Kuriers und<br />

• Protokoll des Kurierdienstleisters, das den Transport bis zur Ablieferung beim Kunden<br />

im EU-Ausland lückenlos dokumentiert (sog. Tracking-and-Tracing-Protokoll).<br />

/ Anzeige /<br />

ARAG Aktiv-Rechtsschutz –<br />

Premium für Selbstständige<br />

Schützen Sie Ihr Recht als Unternehmer!<br />

Mit dem ARAG Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige „Premium“ erhalten Sie<br />

umfangreiche Leistungen und profitieren vom ausgezeichneten Service der ARAG.<br />

Unser Versicherungsschutz greift im Wettbewerbsrecht auch bei Abmahnungen –<br />

sowohl zur Abwehr als auch für die Geltendmachung von Schadenersatzund<br />

Unter lassungs an sprüchen (§ 28p (4) ARB2013).<br />

Wir beraten Sie gerne persönlich.<br />

19<br />

Sonderkonditionen für NEM-Mitglieder<br />

Ansprechpartner: Generalagent Wolfgang Dey | Telefon: 0172 - 3 11 61 02 | E-Mail: Wolfgang.Dey@ARAG-partner.de

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Nachweisführung zur innergemeinschaftlichen Lieferung bei Versendung durch<br />

Postdienstleister<br />

• Bei Postsendungen an Kunden im EU-Ausland würde die Gelangensbestätigung<br />

nicht zum gewünschten Ziel führen. Bei der Versendung der Ware über einen Postdienstleister<br />

kommt folgende Nachweisführung in Betracht (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr.<br />

1d UStDV i.d.F. ab 01. 10. 2013):<br />

• Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters über die Entgegennahme der an<br />

den Abnehmer adressierten Postsendung und<br />

• Nachweis über die Bezahlung der Lieferung.<br />

Es genügt bei Versendung als innergemeinschaftliche Lieferung durch einen Postdienstleister<br />

jedoch auch, wenn wie bei Versendung durch einen Kurier die Auftragserteilung<br />

und das Tracking-and-Tracing-Protokoll als Nachweis aufbewahrt werden.<br />

Praxishinweis: Die Gelangensbestätigung kann auch als sogenannte Sammelbestätigung<br />

ausgestellt werden. In der Sammelbestätigung können Umsätze aus bis zu<br />

einem Quartal zusammengefasst werden. Die Sammelbestätigung nach einem Quartal<br />

ist auch bei der Pflicht zur monatlichen Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen<br />

zulässig.<br />

Beispiel:<br />

Der liefernde Unternehmer hat mit einem Kunden eine ständige Geschäftsbeziehung<br />

und liefert in den Monaten Juli bis September Waren, über die in insgesamt 150 Rechnungen<br />

abgerechnet wird. Der Kunde kann in einer einzigen Gelangensbestätigung<br />

den Erhalt der Waren unter Bezugnahme auf die jeweiligen Rechnungsnummern hinweisen.<br />

Als Zeitpunkt des Warenerhalts kann der jeweilige Monat angegeben werden.<br />

Die Unternehmensführung sollte in den nächsten Wochen klären, für welche<br />

Kunden die Gelangensbestätigung oder eine andere Nachweisführung ab dem<br />

1. Oktober 2013 am meisten geeignet ist.<br />

Günter Heenen<br />

Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl.<br />

Günter Heenen,<br />

Steuer berater<br />

und Fachberater<br />

für internationa les<br />

Steuerrecht,<br />

NeD Tax Kanzlei<br />

Günter Heenen<br />

Carsten Stritzel<br />

Dipl.-Oec., Steuerberater<br />

Grenzüberschreitende<br />

Steuerberatung<br />

Ganz ohne Komplikationen dürfte die Umstellung des Nachweisverfahrens nicht vonstattengehen.<br />

Denn die Regelung zur Gelangensbestätigung ist – kaum verwunderlich<br />

– eine rein deutsche Maßnahme und viele unternehmerische Kunden im EU-<br />

Ausland dürften wenig Verständnis dafür aufbringen, Zusatzarbeiten aufgebürdet zu<br />

bekommen. Um bei diesen Kunden ein Einsehen zu bewirken, empfiehlt es sich daher,<br />

die entsprechenden Konsequenzen bei fehlender Gelangesbestätigung darzulegen,<br />

nämlich, dass ansonsten deutsche Umsatzsteuer für die Warenlieferung in Rechnung<br />

gestellt werden muss. Die Vorsteuer würde der EU-Unternehmer dann nur im<br />

Wege des sogenannten Vorsteuervergütungsverfahren wieder erstattet bekommen -<br />

und dieser Erstattungsweg ist für den Kunden in der Regel (zeit-) aufwändig und führt<br />

bis zur Erstattung unter Umständen zu Liquiditätsengpässen.<br />

Tipp: Weigert sich ein EU-Kunde also, das Gelangen der Ware ins EU-Ausland zu bestätigen,<br />

könnte das Darlegen des geschilderten Szenarios – Ausweis Umsatzsteuer<br />

in Rechnung und Vorsteuervergütungsverfahren – zu einer Akzeptanz der Gelangensbestätigung<br />

beim EU-Kunden führen. Um diese Schwierigkeiten nicht erst ab dem<br />

1. Januar 2014 zu bekommen, empfiehlt es sich dringend, bereits heute aktiv zu<br />

werden und die Vorkehrungen für die Gelangensbestätigung oder die alternativen<br />

Nachweisführungen anzugehen. Dies kann zum Beispiel auch die rechtzeitige Information<br />

von Geschäftspartnern im Ausland in Form eines kurzen Formschreibens<br />

einschließen um etwaige Fragen im Vorfeld erörtern zu können. Auch sollte eine<br />

Rücksprache mit Ihrem steuerlichen Berater erfolgen, um die getroffenen bzw. beschlossenen<br />

Maßnahmen rechtssicher beurteilen zu lassen.<br />

20

Ernährung / Prävention Ernährung<br />

Das Burn-out-<br />

Syndrom –<br />

wenn die Lichter<br />

ausgehen –<br />

Energiewende<br />

auf Zellebene<br />

gefordert!<br />

Die Energiewende ist deutschlandweit in aller Munde. Jede Firma,<br />

jede Behörde, jede Fabrik muss sich darum kümmern, dass jederzeit<br />

genug Energie zur Verfügung steht – und zwar genau dort,<br />

wo sie gebraucht wird! Dabei sollte das teure Gut Energie so nachhaltig<br />

und sparsam wie möglich gewonnen und verteilt werden.<br />

Wird die Energiewende hin zu mehr regenerativen Energien nicht<br />

gut geplant und durchgeführt, dann wird es zu Stromausfällen kommen,<br />

viel gefürchtet und von Kritikern oft vorhergesagt: Die Lichter<br />

werden ausgehen, die Fabriken stillstehen, nichts geht dann mehr.<br />

Wer derzeit in Fragen der Energieversorgung mitentscheidet, kommt schnell<br />

auf die Idee, sich Systeme genauer anzusehen, die schon lange eine optimierte<br />

und nachhaltige Energieversorgung praktizieren. Auf diese Weise kann man lernen,<br />

wie solch funktionierende Netze und erfolgreiche Transportmöglichkeiten funktionieren.<br />

Und diese gut erprobten Abläufe können – nach einer geeigneten Anpassung – auf<br />

die eigene Energieversorgung übertragen werden. Ebenso kann man aus Pannen und<br />

Fehlfunktionen solcher Systeme seine Schlüsse ziehen und gegebenen falls deren Notfallund<br />

Reparaturmaßnahmen übernehmen.<br />

21

<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />

Körperzellen sind energieoptimiert<br />

Körperzellen und -organe sind solche Systeme, die ihre<br />

Energieversorgung schon seit Jahrtausenden optimiert haben.<br />

Die Evolution hat dafür gesorgt, dass fast jede Zelle<br />

ihre eigenen „Energiekraftwerke“ hat: die Mitochondrien.<br />

Sie bilden stetig energiereiche Moleküle, das sogenannte<br />

Adenosintriphosphat, kurz ATP, das universell überall in<br />

der Zelle als Energielieferant verwertbar ist. Bei seiner Nutzung<br />

wird ATP gespalten und seine Spaltprodukte können<br />

später in den Mitochondrien wiederum zu energiereichem<br />

ATP zusammengefügt werden. Die Menge ATP, die jeder<br />

Mensch auf diese Weise täglich ab- und wieder aufbaut,<br />

beträgt in etwa der seines Körpergewichtes! Weil ATP direkt<br />

in der Zelle produziert wird, sind die Wege zum Ort der<br />

Energienutzung immer sehr kurz, daher stellt die Kurzlebigkeit<br />

des Zellenergie-Trägers in der Praxis keine Schwierigkeit<br />

dar.<br />

Wenn jedoch etwas in den Mitochondrien schiefläuft,<br />

dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Energiebereitstellung.<br />

Die optimale Versorgung mit Energie wird<br />

dann nicht mehr erreicht. Die Zelle sucht und findet<br />

Alternativ-Lösungen, die jedoch den Bedarf an ATP in der<br />

Zelle nur unzureichend decken können. Die Folgen sind<br />

klar: Der Stoffwechsel verlangsamt sich. Die Zelle konzentriert<br />

sich auf ihre lebenserhaltenden Vorgänge, andere<br />

müssen „warten“. Es entstehen Stoffe, die sich in den<br />

Zellen sonst nicht in dem Ausmaß bilden. Die Zellen<br />

können diese nicht rechtzeitig entsorgen, daher sammeln<br />

sie sich an. Die Langzeitfolgen sind vorhersehbar, wie auch<br />

bei der Energie wende in der realen politisch-wirtschaftlichen<br />

Welt: Nichts geht mehr – Burn-out!<br />

Burn-out ist mehr als der psychische Knock-out<br />

Alle wissen: Burn-out ist ein sehr aktuelles Problem in unserer<br />

Gesellschaft. Es gibt kaum eine Firma oder Behörde,<br />

die nicht Ausfälle von Mitarbeitern wegen Burn-out kennt.<br />

Früher waren es vor allem die Manager, die „ausgebrannt“<br />

waren. Man stellte sich damals den typischen Börsenmakler<br />

vor, der ständig unter Strom stand, mit mehreren Telefonen<br />

und Computern gleichzeitig hantierte und wichtige,<br />

folgenschwere Entscheidungen zu treffen hatte. Das Bild<br />

hat sich gründlich gewandelt. Heute weiß man, dass jeder,<br />

vom Chef bis zum kleinen Angestellten, vom Burn-out betroffen<br />

sein kann. Jeder zweite Arbeitnehmer fühlt sich<br />

gestresst, jeder fünfte überfordert. Burn-out, Depression<br />

und Angstzustände waren 2011 für 73.200 Menschen der<br />

Grund vorzeitig in Rente zu gehen. Insgesamt 53 Millionen<br />

Krankheitstage waren 2012 psychischen Störungen geschuldet<br />

1 . Damit steht psychosozialer Stress als Auslöser<br />

für Burn-out fest. Doch ist das alles? Sind die Ursachen für<br />

Burn-out wirklich ausschließlich in der Psyche, dem Gehirn<br />

und in den Lebenseinstellungen des Betroffenen zu finden?<br />

Definitiv nicht! Burn-out ist auch eine körperliche Erkrankung.<br />

Burn-out ist sogar im Labor messbar. Werden die<br />

körperlichen Ursachen beseitigt, dann können sich Burnout-Patienten<br />

meist sehr schnell wieder in ihren (Berufs-)<br />

Alltag integrieren und gleichzeitig erfolgreich an der psychischen<br />

Seite der Erkrankung arbeiten. Oder noch besser:<br />

Wer um die körperliche Seite der Erkrankung weiß,<br />

kann gezielt vorbeugen und den Burn-out verhindern.<br />

Gerade für Firmen ist dieses Wissen bares Geld wert, denn<br />

mit den richtigen Maßnahmen ist es möglich, lange Krankheitsausfälle<br />

von Mitarbeitern frühzeitig abzuwenden.<br />

Die Lösung ist in den Mitochondrien zu finden<br />

Der Weg zu Prävention und Behandlung von Burn-out läuft<br />

demnach natürlich über die Mitochondrien der Betroffenen.<br />

Ein Neuer Zweig der Medizin hat sich diesem Weg<br />

verschrieben: die Regenerative Mitochondrien-Medizin<br />

(RMM). Sie sucht an erster Stelle durch gezielte Laboranalysen,<br />

wo bei einem – aktuell oder präventiv – von Burnout<br />

Betroffenen die Schwachstelle des Energiesystems<br />

steckt. Häufig spielen dabei (vergangene) Infektionen<br />

( z. B. Borreliose) oder/und unterschwellige Entzündungen<br />