Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

20 Die indischen Satis Die indischen Satis 21<br />

Tod und Sterben zählen zu den wichtigsten<br />

Ereignissen, die es gut vorzubereiten gilt.<br />

Bereits der Sterbende sollte sich möglichst<br />

gereinigt und mit positiven Gedanken dem<br />

Tod stellen.<br />

Stirbt jemand durch einen Unfall, Gewalt<br />

oder Selbstmord aus Verzweiflung, dann<br />

spricht man von einem „schlimmen Tod“.<br />

Dann kann es sein, dass er eine rastlose Seele<br />

bleibt, dasselbe gilt, wenn die Totenrituale<br />

nicht korrekt ausgeführt wurden.<br />

Nach einem „heldenhaften Tod“, zum Beispiel<br />

Sati, dem Kriegertod oder einem rituellen<br />

Selbstmord, kann der Verstorbene das<br />

Zwischenreich umgehen.<br />

Kinder oder Asketen haben eine Sonderstellung,<br />

denn sie haben ihr negatives Karma<br />

verbraucht. Darum müssen sie auch nicht<br />

verbrannt, d.h. geopfert werden. Für Leprainfizierte<br />

und Pockenerkrankte gilt, dass sie<br />

von der Göttin Śitala gezeichnet wurden,<br />

weil sie zu Lebzeiten nicht ausreichend Opfer<br />

darbrachten.<br />

Das Geschehen selbst<br />

Sobald der Ehemann verstarb, musste die<br />

Hinterbliebene innerhalb weniger Stunden<br />

ihre Entscheidung zum Ausdruck bringen,<br />

da eine Leichenverbrennung traditionellerweise<br />

binnen 24 Stunden durchgeführt wurde.<br />

Hin und wieder wurde das Mitsterben<br />

schon unter den Eheleuten vereinbart. Dennoch<br />

gehörte es zum Brauch, dass die Frau<br />

ihren Entschluss nach dem Tod des Mannes<br />

bekräftigte.<br />

Die meisten Ehefrauen starben auf dem<br />

Scheiterhaufen. Das ist das Resultat der üblichen<br />

Bestattungsweise der Leichenverbrennung.<br />

Es gab Vorrichtungen, von denen<br />

die Frauen in das Feuer sprangen,<br />

manchmal wurden sie auch an die Leiche<br />

des Mannes gebunden oder man schloss sie<br />

in eine Art Hütte auf dem Scheiterhaufen<br />

ein. Sehr oft wird davon berichtet, dass die<br />

Ehefrau den Kopf des Mannes in ihren<br />

Schoß legte.<br />

Oft wurden ihr Nachrichten und Geschenke<br />

für den Toten mitgegeben.<br />

In aller Regel entzündete ein männlicher Angehöriger<br />

oder ein Priester das Feuer, selten<br />

die Frau selbst.<br />

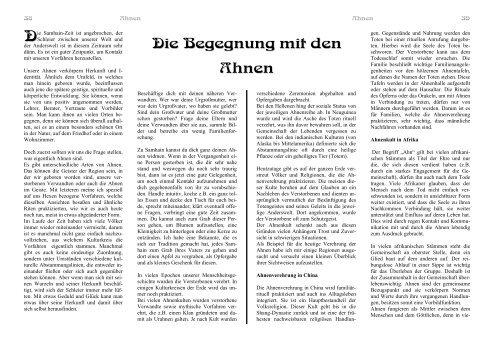

Darstellung eines Sati-Rituals<br />

In manchen Gegenden wurde kein Scheiterhaufen<br />

errichtet, sondern eine Grube mit<br />

brennbaren Materialien gefüllt. Dahinein<br />

sprang die Frau nach dem Entzünden des<br />

Feuers und die Umstehenden warfen Holzklötze<br />

und ähnliches auf sie.<br />

Bei den wenigen Kasten, welche Erdbestattungen<br />

praktizierten, kam es vor, dass die<br />

Ehefrau lebendig begraben wurde. Dazu<br />

setzte sie sich in das Grab des Mannes und<br />

nahm auch hier wieder seinen Kopf in den<br />

Schoß. Das Grab wurde mit Erde bedeckt:<br />

Wurde der Kopf der Frau freigelassen, dann<br />

wurde sie erdrosselt oder es wurde ihr das<br />

Genick gebrochen. In Grüften wurde nicht<br />

bestattet.<br />

Stets waren Priester anwesend. Aus dem<br />

„Mitgehen“ wurde im Prinzip immer eine<br />

feierliche Zeremonie für viele Anwesende<br />

gemacht.<br />

Die Frage nach der (Un-)Freiwilligkeit<br />

Es sollte klar sein, dass sich diese Frage<br />

nicht eindeutig beantworten lässt. Darum<br />

werde ich lediglich einige Gedanken zusammentragen.<br />

Sehr gut dokumentiert ist die Zeit von 1815-<br />

1828, vor dem Verbot der Witwenverbrennung.<br />

Schaut man sich Indien insgesamt an,<br />

stellt man fest, dass etwa jede tausendste<br />

Witwe ihrem Mann in den Tod folgte, wobei<br />

es natürlich große regionale Unterschiede<br />

gab. Schon auf Grund dieser Zahlen kann<br />

nicht von einem generellen Zwang ausgegangen<br />

werden.<br />

Es finden sich in der indischen Literatur<br />

Hinweise und Anregungen für das Praktizieren<br />

des Mitsterbens, allerdings keine Gesetze.<br />

Im Gegenzug gab es relativ viele Gesetze<br />

für das Weiterleben der Hinterbliebenen<br />

nach dem Tod des Ehemannes.<br />

Gab die Frau den Entschluss zum Sterben<br />

nach dem Tod des Mannes bekannt, wurde er<br />

allerdings als endgültig betrachtet und<br />

durchaus auch gewaltsam umgesetzt. Es existieren<br />

zahlreiche Berichte, dass Frauen ins<br />

Feuer zurückgestoßen wurden, wenn sie versuchten<br />

zu fliehen, auch wurde mancherorts<br />

eine Flucht von vornherein zu verhindern<br />

versucht (z.B. durch Festbinden, in eine Hütte<br />

einschließen, mit schweren Gegenständen<br />

bewerfen). Aber ebenso viele Berichte kündeten<br />

vom heroischen Tod der Frauen, die<br />

gelassen, ruhig und stolz in den Tod gingen.<br />

Ich bin der Meinung, dass die Schmerzen<br />

beim Verbrennungstod häufig schlichtweg<br />

unterschätzt wurden und dass eben jene zu<br />

Abbruchversuchen während der Zeremonie<br />

geführt haben. Das mag in der relativen Seltenheit<br />

und in der gleichzeitigen Mystifizierung<br />

des Brauches begründet sein.<br />

Immer wieder wird die schwierige Lage von<br />

indischen Witwen als Argument für einen<br />

gesellschaftlichen Zwang ins Feld geführt.<br />

Das ist zweifellos berechtigt, auch heute<br />

noch steht die Witwe in der indischen Hierarchie<br />

ganz unten. Inzwischen wurde zwar<br />

das Erbrecht zugunsten der Ehefrauen geregelt<br />

und auch eine Wiederverheiratung von<br />

Witwen erlaubt, dennoch wurden und werden<br />

diese Frauen immer noch häufig von ihren<br />

Familien verstoßen und von der Öffentlichkeit<br />

geächtet.<br />

Um die sehr kontrovers diskutierte Frage<br />

nach der Freiwilligkeit einigermaßen zu beantworten,<br />

müsste man die indischen Frauen<br />

selbst zu Wort kommen lassen. Und selbst<br />

dann bekämen wir keine befriedigende Auskunft,<br />

denn während sich Bürgerrechtlerinnen<br />

und Hilfsorganisationen für ein würdiges<br />

Leben der Witwen einsetzen, demonstrieren<br />

gleichzeitig Inderinnen gegen das Verbot<br />

von Sati, so geschehen 1987, anlässlich einer<br />

Witwenverbrennung in Rajasthan.<br />

Seit 1862 ist Sati in ganz Indien offiziell verboten.<br />

Erst seit 1987 steht die Verherrlichung<br />

der Tradition, die Teilnahme an Zeremonien<br />

und die Errichtung von Gedenktempeln unter<br />

Strafe.<br />

Ausgestorben ist Sati nicht.<br />

Quellen:<br />

Styx<br />

www.wikipedia.de (Stand August 2009)<br />

http://wissen.spiegel.de/wissen/ (Stand August<br />

2009)<br />

http://www.geistigenahrung.org/ftopic10140.<br />

html (Stand August 2009)<br />

Sylvia Stapelfeld, Kamakhya - Sati - Mahamaya:<br />

Konzeptionen der Grossen Göttin im<br />

Kalikapurana, 2001<br />

Jörg Fisch, Tödliche Rituale, 1998<br />

Axel Michaels, Der Hinduismus, Geschichte<br />

und Gegenwart, 1998