Baustelle Sozialstaa.. - Georg-Schlesinger-Schule

Baustelle Sozialstaa.. - Georg-Schlesinger-Schule

Baustelle Sozialstaa.. - Georg-Schlesinger-Schule

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Thema<br />

Lehrerheft 15 15 (2001)<br />

im Unterricht<br />

Gerhart Maier/Bruno Zandonella<br />

Äquiva<br />

prinzip Arbe<br />

beschaffungsmaß<br />

hmen (ABM) Arbeitslos<br />

geld Arbeitslosenhilfe Arbeit<br />

losenversicherung Arbeitslosigkei<br />

Armut Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitspr<br />

fung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische<br />

zialcharta Familienlastenausgleich Fürsorgeprinzip<br />

Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pfleg<br />

versicherung Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip<br />

Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (<strong>Sozialstaa</strong>tsgebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozi<br />

versicherung Subsidiarität Umlageverfahren Generationenvertrag Versi<br />

erungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Versorgun<br />

prinzip Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsm<br />

nahmen (ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosi<br />

keit Armut Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Soz<br />

alcharta Familienlastenausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommens<br />

steuer Pflegeversicherung Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe Sozialst<br />

(<strong>Sozialstaa</strong>tsgebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozialversicherung Subsidiarität Umlageverfahren Gen<br />

rationenvertrag Versicherungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Ver<br />

sorgungsprinzip Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsmaß<br />

nahmen (ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit<br />

Armut Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozialch<br />

Familienlastenausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pf<br />

geversicherung Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (Sozial<br />

staatsgebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozialversicherung Subsidiarität Umlageverfahren Generatio<br />

nenvertrag Versich-erungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Versorgungsprinzip<br />

Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsmaßnah<br />

men (ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Arm<br />

Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozialcharta Fam<br />

lienlastenausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pflegeversicherung<br />

Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (Sozialsta<br />

gebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozial-versicherung Subsidiarität Umlageverfahren Genera-tionenv<br />

trag Versicherungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Ver-sorgungsp<br />

zip Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeits-beschaffungsmaßnahmen (AB<br />

Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeits-losenversicherung Arbeitslosigkeit Armut Bedarfsprinzip,<br />

Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozialcharta Familienla<br />

ausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pflege-versicheru<br />

Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (<strong>Sozialstaa</strong>tsgebot, Soz<br />

staatsprinzip) Sozial-versicherung Subsidiarität Umlageverfahren Gene-rationenvertrag Versic<br />

erungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Versorgungsprinzip Wohlrtsstaat<br />

Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) Arbeit<br />

ld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Armut Bedarfsprinzip,<br />

sprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozi-alcharta Familienlastenaus<br />

geprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pflege-versiche<br />

ynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (Sozial<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozialversicherung Subsidiarität Umlageverrationenvertrag<br />

Versicherungsfremde Leistungen Versiche-<br />

Sozialversicherung Ver-sorgungsprinzip Wohlfahrtsellschaft<br />

Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungs<br />

(ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe<br />

ersicherung Arbeitslosigkeit Armut<br />

p, Bedürftigkeitsprüfung Biszialpolitik<br />

Europäische Soz<br />

ilienlastenausgleich<br />

zip Generatione<br />

tive Einkom<br />

flege<br />

<strong>Baustelle</strong> <strong>Sozialstaa</strong>t

Inhalt<br />

Einführung: <strong>Sozialstaa</strong>t in der Krise _____________________________________ 3<br />

Baustein A:<br />

Ohne <strong>Sozialstaa</strong>t geht es nicht ___________________________________________ 7<br />

Baustein B:<br />

Arbeitslosigkeit - eine Herausforderung für den <strong>Sozialstaa</strong>t ____________________ 11<br />

Baustein C:<br />

Zur Zukunft der Rente - Hält der Gernerationsvertrag? _______________________ 16<br />

Baustein D:<br />

Trotz Sozialhilfe: Armut in Deutschland ___________________________________ 21<br />

Baustein E:<br />

Die Zukunft des <strong>Sozialstaa</strong>tes ___________________________________________ 27<br />

Literaturhinweise ____________________________________________________ 31<br />

Zu diesem Lehrerheft gibt es ein Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler. Das können Sie<br />

(auch im Klassensatz) kostenlos und portofrei bei unserer Versandstelle beziehen unter der Bestell-Nr.<br />

5.331.<br />

Franzis print & media, Postfach 150740, 80045 München<br />

infoservice@franzis-online.de, Fax: 0 89 / 5172 92<br />

Selbstverständlich können Sie kostenlos für jeden Schüler ein eigenes Exemplar des Arbeitsheftes<br />

zugeschickt bekommen. Um Portokosten zu sparen, bitten wir jedoch um Sammelbestellungen<br />

auf einer Postkarte oder per Bestellzettel. Vielen Dank!<br />

„Thema im Unterricht“ (Lieferbar, solange der Vorrat reicht)<br />

2: Parteien, Bürger und Wahlen (Neudruck 2000)<br />

Lehrerheft im Internet: www.bpb.de 5.303 (Arbeitsheft)<br />

(➟ Online-Publikationen)<br />

5: Europa für Einsteiger (Neudruck 1998)<br />

Lehrerheft vergriffen 5.307 (Arbeitsheft)<br />

10: Die öffentliche Meinung (1996)<br />

Bestell-Nr.: 5.318 (Lehrerheft) und 5.319 (Arbeitsheft)<br />

11: Menschenwürde, Menschenrechte (1997)<br />

Bestell-Nr.: 5.320 (Lehrerheft) und 5.321 (Arbeitsheft)<br />

12: Nahaufnahme Bundestag (Neudruck 2000)<br />

Lehrerheft im Internet: www.bpb.de 5.323 (Arbeitsheft)<br />

(➟ Online-Publikationen)<br />

13: Was ist Politik? (1998)<br />

Bestell-Nr.: 5.326 (Lehrerheft) und 5.327 (Arbeitsheft)<br />

14: Nord und Süd – Eine Welt? (1998)<br />

Bestell-Nr.: 5.328 (Lehrerheft) und 5.329 (Arbeitsheft)<br />

15: <strong>Baustelle</strong> <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

Bestell-Nr.: 5.330 (Lehrerheft) und 5.331 (Arbeitsheft)<br />

Thema im Unterricht EXTRA<br />

Grundgesetz für Einsteiger<br />

Bestell-Nr.: 5.317 (Arbeitsmappe)<br />

Methoden-Kiste<br />

Bestell-Nr.: 5.350 (24 Karteikarten)<br />

2<br />

Bei Franzis gibt es auch eine aktuelle Liste der lieferbaren Unterrichtsmaterialien.<br />

an: Franzis-Druck, Postfach 150740, 80045 München.<br />

✂ --------------------------------------------------------------------<br />

Name:<br />

Straße:<br />

PLZ und Ort:<br />

Impressum<br />

Herausgegeben von der Bundeszentrale<br />

für politische Bildung, 53111 Bonn,<br />

Berliner Freiheit 7<br />

www.bpb.de<br />

Manuskript:<br />

Prof. i.R. Gerhart Maier, Esslingen und<br />

Bruno Zandonella, Stuttgart<br />

Redaktion:<br />

Iris Möckel (verantw.)<br />

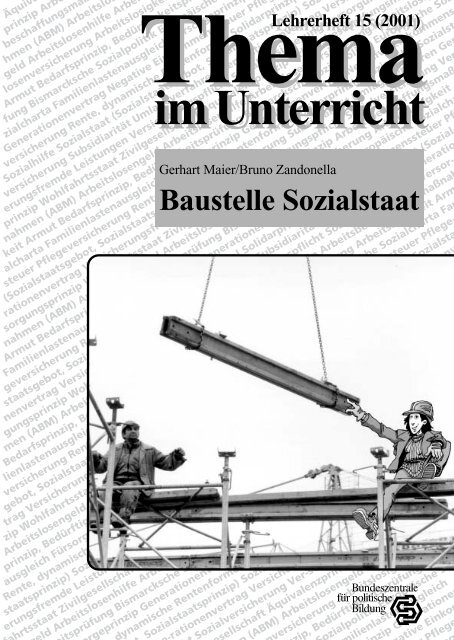

Titelbild:<br />

Foto: Photopool, Lisa: ZAMAS.<br />

Graphische Gestaltung:<br />

Werbeagentur Rechl, Wanfried-Aue.<br />

Druck:<br />

Mitteldeutsche Druckanstalt, Heidenau.<br />

Zu diesem Lehrerheft gehört ein<br />

Arbeitsheft, das Sie bestellen können bei:<br />

infoservice@franzis-online.de<br />

Fax: 0 89 / 51 52 92 (siehe Kasten links)<br />

Der Text kann in <strong>Schule</strong>n zu<br />

Unterrichtszwecken vergütungsfrei<br />

vervielfältigt werden.<br />

Auflage des Arbeitsheftes:<br />

100.000 Exemplare<br />

Auflage des Lehrerheftes:<br />

30.000 Exemplare<br />

Redaktionsschluss: Januar 2001<br />

ISSN 0944-8349<br />

Hinweise der Redaktion<br />

Querverweise im folgenden Text:<br />

Die fettgedruckten Angaben in Klammern<br />

(z. B. C4) beziehen sich auf die<br />

Materialien im Arbeitsheft. Bestellmöglichkeit<br />

siehe links.<br />

Rechtschreibung:<br />

Wir haben bei Zitaten und Quellen<br />

Dritter die jeweilige Originalversion<br />

beibehalten. Das bedeutet, je nach Erscheinungsdatum<br />

finden Sie alte oder<br />

neue Rechtschreibung vor.<br />

Neu ab Dezember 2000<br />

Methoden-Kiste Bestell-Nr. 5.350<br />

Karteikarten mit Beschreibungen verschiedener<br />

methodischer Vorschläge<br />

für einen lebendigen (Politik-)Unterricht.<br />

Themenblätter im Unterricht<br />

Nr. 1: Menschliche Embryonen als Ersatzteillager?<br />

Bestell-Nr. 5.351<br />

Nr. 2: Die Öko-Steuer in der<br />

Diskussion. Bestell-Nr. 5.352<br />

Nr. 3: Was wissen Sie eigentlich vom<br />

Bundestag?/Was aus unserem<br />

Bundesstaat werden könnte und<br />

was nicht. Bestell-Nr. 5.353<br />

Zu bestellen bei Franzis (siehe links)

Einführung<br />

<strong>Sozialstaa</strong>t in der Krise<br />

1. Der <strong>Sozialstaa</strong>t ist unbestreitbar ins Gerede<br />

gekommen. Wissenschaftler, Politiker<br />

und Verbandsvertreter betonen,<br />

dass der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t reformbedürftig<br />

sei. Freilich ist die Kritik<br />

nicht neu: „Seit es ihn gibt, ist der <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

umstritten, und zwar paradoxerweise<br />

nicht nur bei denjenigen, die<br />

zu seiner Finanzierung beitragen, ohne<br />

von den Leistungen zu profitieren, sondern<br />

auch bei vielen seiner Nutznießer“.<br />

(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />

Wandel, Opladen (Leske + Budrich) 1999,<br />

S.9).<br />

2. Zahlreiche Länder, deren Sozialwesen<br />

früher als beispielhaft galt, haben inzwischen<br />

ihre Sozialleistungen eingeschränkt<br />

oder befinden sich mitten im<br />

Umbau ihres sozialstaatlichen Systems.<br />

Das Ziel solcher Reformen ist<br />

es, den <strong>Sozialstaa</strong>t an die neuen ökonomischen<br />

Bedingungen anzupassen, ohne<br />

dessen bewährte Schutzfunktion für<br />

die sozial schwächeren Gruppen der<br />

Bevölkerung aufzugeben.<br />

3. Spätestens seit den achtziger Jahren hat<br />

die Diskussion über die Krise des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

auch Deutschland erfasst -<br />

verstärkt seit 1990, als hohe Belastungen<br />

der Sozialversicherungen und des<br />

Staatshaushaltes durch die Wiedervereinigung<br />

hinzugekommen sind. (vgl.<br />

Baustein E) Erweist sich also der<br />

deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t als eine „Schönwettereinrichtung“,<br />

die in Krisen nicht<br />

funktionsfähig ist? „Deutschland wird<br />

um eine grundsätzliche Debatte über<br />

die zukünftige Ordnung des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />

nicht herumkommen. Jeder Versuch,<br />

diese Debatte zu verhindern [...]<br />

wird die externen Schocks, die auf die<br />

Bundesrepublik durchschlagen, verstärken<br />

und uns immer weniger in den<br />

Stand versetzen, eine zukunftsfähige<br />

Antwort auf die Veränderungen in der<br />

Welt um uns herum zu formulieren.“<br />

(Rüdiger von Voss; in: Bundesverband deutscher<br />

Banken (Hg.): Dem Land Richtung geben,<br />

Köln 1999, S. 39).<br />

4. Die Kritik am traditionellen <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

hat vier Stoßrichtungen:<br />

a) Der <strong>Sozialstaa</strong>t sei nicht länger finanzierbar:<br />

„Der <strong>Sozialstaa</strong>t ist zum<br />

Kostentreiber geworden [...] Das<br />

verteuert die Arbeit durch dauernd<br />

steigende Sozialbeiträge. Die daraus<br />

folgende Arbeitslosigkeit belastet<br />

und entwertet die sozialen Sicherungseinrichtungen“<br />

(Hans D. Barbier; in: Frankfurter Allgemeine<br />

Zeitung vom 8. August 1996, S. 1). (vgl. E 3).<br />

b) Der <strong>Sozialstaa</strong>t helfe nicht hinreichend<br />

den tatsächlich Bedürftigen<br />

(Stichwort: „neue Armut“). „Der<br />

Staat ist ein einziger Verschiebebahnhof,<br />

aber von Jahr zu Jahr ist<br />

das Vermögen ungleichmäßiger verteilt“.<br />

(Roger de Weck; in: DIE ZEIT vom 17. Oktober<br />

1997, S. 1).<br />

c) Der <strong>Sozialstaa</strong>t ersticke Eigenverantwortung,<br />

Eigenvorsorge und eigene<br />

Initiativen. Kritisiert wird, dass<br />

sich durch staatliche Bevormundung<br />

und „Rundumversicherung“ eine<br />

„Vollkaskomentalität“ herausgebildet<br />

habe.<br />

d) Schließlich wird auf die Gefahr hingewiesen,<br />

dass durch überzogene<br />

Eingriffe in das Marktgeschehen<br />

und eine Überbetonung des Faktors<br />

„sozial“ die „Soziale Marktwirtschaft“<br />

beschädigt werden könne.<br />

5. Die Gründe der Krise sind vielfältig:<br />

a) Interne Mängel des <strong>Sozialstaa</strong>tes:<br />

- permanente Kostensteigerung<br />

- Überforderung der sozialen Sicherungssysteme<br />

und des Staatshaushaltes<br />

- Lebensstandardwahrung<br />

- Versorgungsmentalität<br />

- Mitnahmeeffekte (Korrumpierung)<br />

- Verschärfung des Gefälles zwischen<br />

Reich und Arm<br />

- Entstehung eines neuen Subproletariats<br />

(Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende<br />

und andere Marginalisierte)<br />

- Umverteilung von unten nach oben<br />

- aufgeblähter Apparat (Bürokratie)<br />

b) Externe Einflüsse:<br />

-Wertewandel in der Gesellschaft<br />

- Individualisierung und Entsolidarisierung<br />

- Globalisierung<br />

- Wandel der Arbeitswelt<br />

- demografische Veränderungen<br />

- größere Nachfrage nach Arbeitsplätzen<br />

(höhere Beschäftigungsquote)<br />

- hohe Staatsverschuldung)<br />

- Produktivitätszuwächse<br />

- Marktsättigung<br />

- Vereinigungsfolgen („Erblast“ und<br />

Transformationsprozess).<br />

6. Im Unterricht ist die Darstellung aller<br />

Bereiche und Probleme des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />

unzweckmäßig und aus Zeitgründen<br />

auch nicht realisierbar. Sinnvoll<br />

ist vielmehr ein exemplarisches<br />

Vorgehen; für das Schülerheft wurden<br />

deshalb die zentralen Problembereiche<br />

Arbeitsmarktpolitik, Sozialhilfe und<br />

Rentenreform (Baustein B, C und D)<br />

ausgewählt. An diesen Beispielen können<br />

sowohl die Funktionen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

als auch die wachsenden Probleme<br />

und Herausforderrungen hinreichend<br />

dargestellt werden. Die thematisierten<br />

Bereiche sind auch im Hinblick<br />

auf die Prinzipien des <strong>Sozialstaa</strong>ts -<br />

Sozialversicherung, staatliche Fürsorge<br />

und gesellschaftliche Solidarität - exemplarisch.<br />

Bei den Lösungsvorschlägen und den<br />

Reformansätzen haben sich Redaktion<br />

und Autoren ebenfalls auf eine Auswahl<br />

beschränkt; der gründlichen Analyse<br />

einiger ausgewählter Vorschläge<br />

und ihrer möglichen Folgen für die<br />

Gesellschaft ist zweifellos der Vorzug<br />

gegenüber einer bloß oberflächlichen<br />

Diskussion möglichst vieler Ansätze<br />

zu geben.<br />

7. Andererseits erschien es unumgänglich,<br />

wenigstens Grundinformationen in einigen<br />

Bereichen der Sozialpolitik auch<br />

in einem Heft, das sich schwerpunktmäßig<br />

mit der Krise des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

und den Vorschlägen zu seiner Reform<br />

auseinandersetzt, anzubieten. Nur aus<br />

der Kenntnis des bestehenden sozialen<br />

Sicherungssystems und aus der Auseinandersetzung<br />

mit diesem können<br />

Probleme des <strong>Sozialstaa</strong>tes erkannt<br />

und Reformvorschläge kritisch analysiert<br />

und bewertet werden.<br />

8. Auf folgende Aspekte und Themenkreise<br />

musste aus Platzgründen und wegen<br />

der erforderlichen Reduktion des umfangreichen<br />

Themas für die Belange<br />

des Unterrichts verzichtet werden:<br />

- Europäische Sozialpolitik<br />

- Sozialpolitik im weiteren Sinne (Bildung,<br />

Familie, Jugend)<br />

- unterschiedliche Positionen der politischen<br />

Parteien zum Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

- Zielsetzungen und Einfluss der Verbände<br />

- Steuerpolitik („Umverteilung“) u.a.<br />

„Umbau“, nicht „Abbau“<br />

1. Die Leistungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

sind unbestritten; seine Erfolgsgeschichte<br />

währt inzwischen über 100 Jahre; er hat<br />

die beiden Weltkriege und mehrere Regimewechsel<br />

relativ unbeschädigt überdauert<br />

und wurde nach 1945 sogar in bemerkenswertem<br />

Umfang ausgebaut und zum<br />

Kernelement der Sozialen Marktwirtschaft.<br />

Der Weg des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

von der Armenfürsorge zum Garanten<br />

der sozialen Sicherheit ist beispiellos.<br />

Deutschland wurde für viele andere Staaten<br />

wegen seines Sozialsystems zum<br />

Vorbild. „Der Wohlfahrtsstaat ist die bisher<br />

letzte große kulturelle Leistung der<br />

(West-)Europäer. Wer ihn untergehen<br />

ließe, der würde massenpsychologisch die<br />

politischen Grundlagen der Demokratie<br />

gefährden“.<br />

(Helmut Schmidt; in: DIE ZEIT vom 30. März<br />

2000, S.8).<br />

3

2. Folgende Wesensmerkmale des deutschen<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes verdienen eine besondere<br />

Hervorhebung<br />

- Konsensgesellschaft („innerer Frieden“);<br />

Stabilitäts-Anker <strong>Sozialstaa</strong>t;<br />

Solidargemeinschaft<br />

- Korrelation zwischen Demokratie<br />

und <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

- soziale Teilhabe: Anspruch des Einzelnen<br />

auf soziale Leistungen<br />

- Sicherung eines Existenzminimums:<br />

Verhinderung unerträglicher Armut<br />

- Verhinderung von „Armutskriminalität“<br />

(anders: USA, Russland).<br />

3. Deshalb dürfen ökonomische „Sachzwänge“<br />

nicht als alleinige Richtschnur<br />

für den Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

herausgestellt werden. Vielmehr<br />

sind sozialer Frieden und gesellschaftliche<br />

Stabilität als wichtige Faktoren in<br />

der Standortdiskussion - und als Leistungen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes - im Unterricht<br />

zu betonen. „Es geht nicht um einen<br />

schlanken Staat generell, sondern<br />

um einen besseren Staat, der zudem eine<br />

soziale Grundsicherung und soziale<br />

Teilhabe sichert“<br />

(Heinze, Rolf G. u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat<br />

zum Wettbewerbsstaat, Opladen (Leske + Budrich)<br />

1999, S.215).<br />

„Ohne Sicherheit ist Flexibilisierung<br />

eine Strategie, die ihre eigenen Potenzen<br />

nicht ausschöpft und die Gesellschaft<br />

weiter spaltet. Viele Neoliberale<br />

haben immer noch nicht begriffen,<br />

dass vor allem der Wohlfahrtsstaat das<br />

Fundament für intelligente Deregulierung<br />

schafft. Gerade dort liegen im<br />

übrigen auch die Chancen europäischer<br />

Länder, einen erfolgreicheren<br />

Politik und Unterricht 1991/4, S.24.<br />

4<br />

und stabileren Modernisierungspfad<br />

einzuschlagen als die USA“<br />

(Heinze, Rolf G. u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat<br />

zum Wettbewerbsstaat, Opladen (Leske + Budrich)<br />

1999, S.217).<br />

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik<br />

haben also den Strukturwandel so zu<br />

gestalten, dass die zukünftige Gesellschaft<br />

nicht in Arm und Reich gespalten<br />

wird; ihr Leitbild muss vielmehr<br />

im Sinne der sozialen Marktwirtschaft<br />

eine Gesellschaft des „Wohlstands für<br />

alle“ sein.<br />

4. Andererseits gilt: Mannigfaltige Herausforderungen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>ts und<br />

seiner Sicherungssysteme, die offensichtliche<br />

Krise des <strong>Sozialstaa</strong>ts zeigen,<br />

dass Handlungsbedarf besteht; die<br />

bloße Fortsetzung der tradierten Sozialpolitik<br />

führt in die Sackgasse. Die<br />

Reform des <strong>Sozialstaa</strong>tes muss alle seine<br />

Aspekte auf den Prüfstand stellen,<br />

und der Umbau erfordert auch den<br />

Verzicht auf viele Besitzstände.<br />

5. Es kann nicht die Aufgabe des Politikunterrichts<br />

im besonderen und der<br />

<strong>Schule</strong> im allgemeinen sein, einer Aufkündigung<br />

des Solidarpakts in unserem<br />

Gemeinwesen das Wort zu reden<br />

und einseitig für einen radikalen Neoliberalismus<br />

die Werbetrommel zu<br />

rühren. Es ist vielmehr notwendig,<br />

dass im Unterricht die Gefahren einer<br />

entsolidarisierten Gesellschaft und des<br />

Verzichts auf soziale Gerechtigkeit<br />

aufgezeigt werden.<br />

„In wohlhabenden und immer noch<br />

reicher werdenden Volkswirtschaften ist<br />

es eine Frage der Menschenwürde und<br />

Menschenrechte, also auch ein verfas-<br />

sungsrechtliches Problem, ob der arbeitsteilig<br />

produzierte Reichtum nicht immer<br />

ungleicher verteilt wird, sondern Teile der<br />

Gesellschaft auf ein menschenunwürdiges<br />

sozialökonomisches Niveau heruntergestoßen<br />

werden ..... Wenn in einer wohlhabenden<br />

Volkswirtschaft aufgrund unzulänglicher<br />

Arbeitseinkommen soziale<br />

Armut entsteht, gar noch parallel zum gesamtwirtschaftlichen<br />

Wachstum zunimmt...,<br />

so mag das zwar als beschäftigungspolitischer<br />

„Erfolg“ gelobt werden,<br />

signalisiert aber zugleich den Rückfall in<br />

vorsozialstaatliche Konstellationen“.<br />

(Karl <strong>Georg</strong> Zinn; in: Aus Politik und Zeitgeschichte<br />

B 14-15/99 vom 2. April 1999, S.6 und<br />

S.11).<br />

Freilich darf dabei die Realität einer<br />

fortschreitenden Individualisierung und<br />

eines zunehmenden Verlusts an Solidarität<br />

nicht vertuscht werden; diese Entwicklungen<br />

müssen vielmehr Gegenstand<br />

des Unterrichts sein und auf ihre möglichen<br />

Konsequenzen hin befragt werden.<br />

Die Aufgabe der <strong>Schule</strong><br />

1. Theoretische und abstrakte Wissensvermittlung<br />

über die Errungenschaften<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes sind zu vermeiden.<br />

Der Unterricht muss vielmehr von den<br />

Schülerinnen und Schülern ausgehen.<br />

Die Jugendlichen sind in mehrfacher<br />

Hinsicht von dem Wandlungsprozess,<br />

in welchem sich die soziale Ordnung<br />

in Deutschland befindet, betroffen:<br />

● Sie und ihre Familien sind in das bestehende<br />

soziale Netz eingebettet; sie<br />

nehmen - ohne dass ihnen das in jedem<br />

Fall bewusst wird - ständig Leistungen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes entgegen (Kindergeld,<br />

Fahrpreisermäßigungen, Lehrmittelfreiheit,<br />

Regelungen des Jugendschutzes<br />

usw.; vgl. Baustein A)<br />

● Auch Jugendliche haben Erfahrungen<br />

mit der Beschäftigungskrise und dem<br />

Wandel der Arbeitswelt sowie mit der<br />

Aushöhlung von Normalarbeitsverhältnissen<br />

und den Auswirkungen der Globalisierung.<br />

Bei Befragungen wird der<br />

hohe Stellenwert, den ein hinreichendes<br />

Lehrstellenangebot und ein gesicherter<br />

Arbeitsplatz in ihrer Werteskala<br />

einnehmen, immer wieder deutlich.<br />

● Sozialpolitische Reformen, welche<br />

darauf abzielen, die Funktionsfähigkeit<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes zu erhalten und auszubauen,<br />

haben unmittelbare Auswirkungen<br />

auf die zukünftige Lebenswelt<br />

der Schülerinnen und Schüler. Deshalb<br />

müssen bei der unterrichtlichen Beschäftigung<br />

mit dem <strong>Sozialstaa</strong>t vor allem<br />

Themen wie das Generationenproblem<br />

bei der Rentenversicherung, die<br />

Finanzierung des Gesundheitswesens

und Maßnahmen zu einer aktiven und<br />

aktivierenden Arbeitsmarktpolitik<br />

erörtert werden.<br />

● Schließlich dürfen auch die Forderung<br />

der Jugendlichen nach sozialer Gerechtigkeit<br />

und ihre Bereitschaft zum<br />

sozialen Engagement nicht unterschätzt<br />

werden, wenn es um den Umbau<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes geht. Erfahrungsgemäß<br />

interessieren sie sich sehr für<br />

die Gestaltung einer „Bürgergesellschaft“<br />

und Tätigkeiten, bei welchen<br />

sie soziale Kompetenz erwerben können.<br />

(vgl. Baustein E)<br />

2. Der Unterricht soll zunächst und vor allem<br />

Kenntnisse hinsichtlich der Bedeutung<br />

und der Funktionen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

vermitteln. „Unter funktionalen<br />

Gesichtspunkten lassen sich vier<br />

grundlegende Aufgaben des modernen<br />

Wohlfahrtsstaates identifizieren:<br />

● die Schutzfunktion (durch kollektive<br />

Sicherung gegen die Risiken der Industriegesellschaft),<br />

● die Verteilungs- und Umverteilungsfunktion<br />

(durch Eingriffe etwa in die<br />

Primäreinkommen),<br />

● die Produktivitätsfunktion (durch Erhaltung<br />

und Förderung des Faktors Arbeit)<br />

sowie<br />

● die gesellschaftspolitische Funktion<br />

(durch Integration und Legitimation).“<br />

(Heinze, Rolf G. u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat<br />

zum Wettbewerbsstaat, Opladen (Leske + Budrich)<br />

1999, S. 15.)<br />

Christoph Butterwegge nennt drei wesentliche<br />

Aspekte von <strong>Sozialstaa</strong>tlichkeit:<br />

„1.ein Höchstmaß an sozialer Sicherheit<br />

für alle Gesellschaftsmitglieder ...;<br />

2. ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit<br />

(im Sinne von Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit),<br />

3. das Streben nach sozialer Gleichheit<br />

(Ausgleich der Einkommens- und Vermögensunterschiede).<br />

Die geforderte Nivellierung bestehender<br />

Unterschiede bedeutet nicht Überkompensation,<br />

sondern die Vermeidung einer<br />

Spaltung der Gesellschaft in Arm und<br />

Reich mit den daraus fast zwangsläufig erwachsenden<br />

Problemen wie zunehmende<br />

Perspektivlosigkeit der Jugend, (Gewalt)<br />

Kriminalität, Verwahrlosung, Sittenverfall,<br />

Steigen der Suizidquote, weiter um sich<br />

greifender Drogensucht usw.“<br />

(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />

Wandel, Opladen (Leske + Budrich) 1999,<br />

S.15.)<br />

4. Die Schülerinnen und Schüler müssen<br />

die aktuellen Herausforderungen des<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes beschreiben und gewichten<br />

können und den Reformbedarf<br />

erkennen. Im Vordergrund stehen<br />

dabei der Wandel der Bevölkerungs-<br />

struktur, das veränderte Wertesystem<br />

(Tendenz zur Entsolidarisierung, Auflösung<br />

traditioneller Bindungen,<br />

Emanzipationsprozesse) und die durch<br />

die Europäisierung und die Globalisierung<br />

bedingte Veränderungen ökonomischer<br />

und gesellschaftlicher Strukturen.<br />

5. Schließlich müssen Reformvorschläge<br />

im Unterricht kritisch analysiert werden;<br />

das Pro und Contra zu einzelnen<br />

Vorschlägen ist zu erarbeiten. Dabei<br />

sollen die Schülerinnen und Schüler<br />

die Standortgebundenheit der Reformansätze<br />

identifizieren. „Häufig bleiben<br />

die hinter (...) Vorschlägen zum reformerischen<br />

Um- bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates<br />

verborgenen Interessen<br />

sehr (einfluss)reicher Gesellschaftsgruppen<br />

unerwähnt, obwohl sie erklären<br />

könnten, warum das Soziale<br />

verstärkt unter Druck gerät“.<br />

(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />

Wandel, Opladen (Leske + Budrich) 1999, S.9)<br />

6. Die Schülerinnen und Schüler müssen<br />

befähigt werden, einseitige und monokausale<br />

Erklärungen für die Krise des<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes und allzu einfache oder<br />

realitätsferne Konzepte für die Lösung<br />

dieser Krise zu durchschauen und<br />

zurück zu weisen. Eindimensionale<br />

Ursachenbeschreibungen und Lösungsansätze<br />

taugen nicht für das Verständnis<br />

der aktuellen Herausforderungen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>ts und seiner Sicherungssysteme;<br />

sie verstellen vielmehr<br />

die Möglichkeit einer angemessenen<br />

Beurteilung durch die Schülerinnen<br />

und Schüler. „Holzschnittartige Abbilder<br />

dieser Welt geben die Realität<br />

nicht wieder“.<br />

(Wolfgang Roth; in Süddeutsche Zeitung vom<br />

24. Dezember 1999, S.4)<br />

Insbesondere ist davor zu warnen, die<br />

Höhe der Lohn- und Lohnnebenkosten<br />

vorrangig für die aktuellen Probleme des<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes verantwortlich zu machen.<br />

Zahlreiche Autoren weisen darauf hin,<br />

dass gerade die Personalkosten eher<br />

zweitrangig seien und andere Ursachen<br />

stärker zu gewichten seien; hier sind<br />

zunächst die Folgen der Globalisierung,<br />

die fortschreitende Rationalisierung im<br />

Produktions- und Dienstleistungsbereich<br />

mit ihren Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation<br />

sowie der gesellschaftliche<br />

Desintegrationsprozess und der Wertewandel<br />

in der Gesellschaft - Individualisierung,<br />

Funktionsverlust der Familie und<br />

Entsolidarisierungsprozesse - zu nennen.<br />

Der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t leidet zudem unter<br />

den Auswirkungen der Wiedervereinigung,<br />

dem von Politik und Wirtschaftsverbänden<br />

zu verantwortendem Reformstau<br />

in den vergangen Jahren und einem<br />

hohen Maß an Reglementierung und<br />

Bürokratisierung.<br />

Für die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik<br />

ist besonders die Bedeutung der Globalisierung<br />

hervorzuheben. Im Wettlauf<br />

um die günstigsten Standortbedingungen<br />

für multinationale Konzerne verlieren die<br />

Nationalstaaten ihre sozialpolitische Souveränität,<br />

weil die Sozialpolitik zu einer<br />

Typen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

Der liberale oder angelsächsische <strong>Sozialstaa</strong>tstypus beinhaltet einen vergleichsweise<br />

geringen Grad an arbeitsmarktpolitischen Regulierungen. Zugleich kombiniert<br />

er vergleichsweise niedrige Leistungsniveaus in den staatlichen Sicherungssystemen<br />

mit umfangreichen Fürsorgeleistungen und großer Verarbeitung individueller Bedürftigkeitsprüfungen.<br />

Soziale Sicherung ist damit nahezu ausschließlich auf den<br />

Schutz vor Armut beschränkt, während weitergehende Sicherungsbedürfnisse an den<br />

freien Markt verwiesen sind. Der sozialdemokratische oder skandinavische <strong>Sozialstaa</strong>ttypus<br />

umfasst universalistisch ausgerichtete, primär steuerfinanzierte Sicherungssysteme<br />

mit hohem Sicherungsniveau, bei denen das Ziel der Armutsbekämpfung<br />

mit dem der Lebensstandardsicherung verknüpft ist. Der hohe Stellenwert des<br />

Ziels einer Integration in den Arbeitsmarkt verbindet weitgehende Sicherungsrechte<br />

mit entsprechenden Pflichten zur Teilnahme am Beschäftigungssystem.<br />

Der konservative oder kontinentaleuropäische Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat, dem<br />

auch die Bundesrepublik zuzurechnen ist, weist ebenfalls ein hohes Leistungsniveau<br />

sozialer Sicherung auf und verbindet das Ziel der Lebensstandardsicherung gleichermaßen<br />

mit dem der Armutsverhinderung. Dabei bilden lohnarbeitszentrierte und beitragsfinanzierte<br />

Sozialversicherungssysteme den Kernbereich sozialer Sicherung.<br />

Diese werden ergänzt durch weitgehende Regulierungen des Arbeitsmarkts durch<br />

den Staat und die Sozialpartner. Wenn heute [...] über die Zukunft des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />

im Zeitalter der Globalisierung diskutiert wird, so steht zumeist die Frage im Vordergrund,<br />

ob und inwieweit die kontinentaleuropäische und/oder die skandinavische Variante<br />

von <strong>Sozialstaa</strong>tlichkeit unter den veränderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />

noch eine Zukunft hat; demgegenüber steht die Vereinbarkeit des angelsächsischen<br />

Modells mit einer globalisierten Wirtschaft in der Regel außer Frage.<br />

Hanesch, Walter: Der <strong>Sozialstaa</strong>t in der Globalisierung; in: Aus Politik und Zeitgeschichte,<br />

B 49/99 vom 3. Dezember 1999, S.3f.<br />

5

Funktion der dem globalen Wettbewerb<br />

ausgesetzten Kostenkalkulation wird.<br />

(vgl. Heinze, Rolf G.u.a. (1999), S.42)<br />

Den Schülerinnen und Schülern ist die<br />

Einsicht in die Notwendigkeit des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

zu vermitteln. <strong>Sozialstaa</strong>t und Sozialpolitik<br />

dürfen nicht zu einer Funktion,<br />

einem störenden Anhängsel der Standortfrage<br />

und der wirtschaftlichen Effizienz<br />

degenerieren. Vielmehr muss die Eigenständigkeit<br />

des Sozialen im politischen<br />

Entscheidungsprozess herausgestellt werden:<br />

Der Unterricht muss zeigen, dass <strong>Sozialstaa</strong>tlichkeit<br />

das unverzichtbare Fundament<br />

einer humanen, demokratischen<br />

und stabilen Gesellschaft bildet.<br />

Hinweise zum Einsatz des<br />

Heftes<br />

1. Dem Aufbau des Schülerheftes liegt<br />

folgende Konzeption zugrunde:<br />

Im Baustein A gewinnen die Schülerinnen<br />

und Schüler einen einführenden<br />

Überblick über den Unterrichtsgegenstand:<br />

Sie können sich anhand der angebotenen<br />

Materialien über Funktion,<br />

Wirkungsweise und Geschichte des<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes informieren. Bereits hier<br />

finden sie aber auch Hinweise auf aktuelle<br />

Herausforderungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes,<br />

weil auf diese Weise am ehesten<br />

das Interesse am Thema des Heftes<br />

geweckt werden kann. Die abschließende<br />

Analyse und Diskussion<br />

der Lösungsansätze bleibt jedoch dem<br />

letzten Baustein vorbehalten, weil dazu<br />

die ausführliche Beschäftigung mit den<br />

in den mittleren Bausteinen dargestellten<br />

Teilaspekten der sozialen Ordnung<br />

vorausgesetzt werden muss.<br />

Die Bausteine B-D vertiefen exemplarisch<br />

einzelne Teilbereiche der Sozialpolitik,<br />

und zwar Arbeitsmarktpolitik,<br />

Rentenproblematik und Sozialhilfe. Jeder<br />

dieser Bausteine enthält Grundinformationen,<br />

eine Beschreibung der<br />

Krise und deren Ursachen sowie Lö-<br />

6<br />

sungsvorschläge für den jeweils gewählten<br />

Aspekt.<br />

Im abschließenden Baustein E werden<br />

die allgemeinen Strukturprobleme zusammengefasst<br />

und Wege aus der Krise<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes zur Diskussion gestellt.<br />

Hier ist wie in allen Teilen<br />

des Heftes die Beschränkung auf das<br />

„Exemplarische“ leitendes Prinzip.<br />

(s.S. 3)<br />

Überschneidungen waren bei dieser<br />

Konzeption nicht gänzlich zu vermeiden;<br />

sie lassen sich jedoch produktiv<br />

verwerten, indem man die bereits zuvor<br />

erarbeiteten Informationen vertieft<br />

und das Problembewusstsein fortschreitend<br />

intensiviert.<br />

2. Die Bausteine sind in sich geschlossen.<br />

Falls keine Unterrichtseinheit vorgesehen<br />

ist, in welcher man den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

in der hier vorgeschlagenen Ausführlichkeit<br />

thematisiert und die fünf Bausteine<br />

in der vorgeschlagenen Reihenfolge<br />

behandelt werden, ist es möglich,<br />

einzelne Bausteine in anderem Unterrichtszusammenhang<br />

aufzugreifen.<br />

3. Jeder Baustein beginnt mit einer Auftaktseite;<br />

hier setzt sich die fiktive Familie<br />

Schulze mit Fragen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

auseinander; dadurch soll eine<br />

altersgemäße Einführung und Präsentation<br />

der Problematik gewährleistet<br />

werden. Die unterrichtliche Beschäftigung<br />

mit den Aussagen und der Situation<br />

der fünf Familienmitglieder kann<br />

die Schülerinen und Schüler zur Diskussion<br />

und zum Sammeln weiterführender<br />

Fragen anregen.<br />

4. Aktivmedien werden von Schülerinnen<br />

und Schülern erfahrungsgemäß gern<br />

bearbeitet. Sie eignen sich zur Bildung<br />

einer eigenen Stellungnahme; der Vergleich<br />

der Ergebnisse der individuellen<br />

Eintragungen führt in der Regel zu einem<br />

lebhaften Unterrichtsgespräch.<br />

(vgl. A3, B9, S. 24, C6, S. 32, C23,<br />

D9, S.49, E1)<br />

5. Am Schluss eines jeden Bausteins findet<br />

man im Schülerheft eine Übung,<br />

welche zur Ergebnissicherung und zur<br />

Auseinandersetzung mit dem jeweiligen<br />

Inhalt anregen soll. (s.S. 5)<br />

6. Um die Aktualität zu verstärken, wird<br />

empfohlen, während der Behandlung<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes die Schülerinnen und<br />

Schüler Zeitungsmeldungen, Bilder<br />

und Karikaturen zum Thema sammeln<br />

zu lassen und damit eine Wandzeitung<br />

oder eine Dokumentationsmappe zu<br />

gestalten. Vor allem jedoch das Internet<br />

bietet Aktuelles an (siehe unten).<br />

7. Die Bausteine B, C und D kann man jeweils<br />

durch eine Schülergruppe bearbeiten<br />

lassen. Zur Integration der Ergebnisse<br />

der drei Gruppen empfiehlt<br />

sich folgende Systematik:<br />

- Leistungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

- Instrumente der Sozialpolitik<br />

- Probleme/Herausforderungen<br />

- Reformvorschläge<br />

- Stellungnahme der jeweiligen Gruppe.<br />

Baustein A und Baustein E wird man<br />

dagegen in jedem Fall gemeinsam bearbeiten.<br />

8. Dringend empfohlen wird die Einladung<br />

von Fachleuten und Politikern in<br />

den Unterricht. Sinnvoll ist auch die<br />

Begegnung mit Betroffenen: Arbeitslosen,<br />

Rentnern, Sozialhilfeempfängern<br />

und Unternehmern sowie der Besuch<br />

von Einrichtungen: Arbeitslosenorganisationen,<br />

Sozialamt, „Armentafel“,<br />

soziale Dienste.<br />

Aktuelle Informationen und Antworten<br />

auf Detailfragen liefert auch<br />

die Recherche im Internet. Hier nur einige,<br />

für das Thema <strong>Sozialstaa</strong>t wichtige<br />

Adressen:<br />

Bundesanstalt für Arbeit:<br />

www.arbeitsamt.de<br />

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:<br />

www.bma.de<br />

Bundesministerium für Familien, Senioren,<br />

Frauen und Jugend:<br />

www.bmfsfj.de<br />

Bundesministerium für Gesundheit:<br />

www.bmgesundheit.de<br />

Statistisches Bundesamt:<br />

www.statistik-bund.de<br />

(Über das Internetangebot von Wirtschaftsforschungsinstituten,<br />

Verbänden oder Parteien<br />

informiert Christiane Toyka-Seid, Martin<br />

Bründing: Internet-Wegweiser für die politische<br />

Bildung; hrsg. v. der BpB, Bonn 1999)

Baustein A<br />

Ohne <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

geht es nicht<br />

Was heißt „<strong>Sozialstaa</strong>t“?<br />

„Daran, was Sozialpolitik eigentlich<br />

ist, scheiden sich seit jeher die<br />

Geister. Zwar sind die Versuche einer<br />

Definition längst Legion, aber nie so<br />

weit gediehen, dass die Wissenschaft<br />

hierüber einen Konsens hätte herbeiführen<br />

können.“<br />

Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat<br />

im Wandel, Opladen 1999, S. 11f.<br />

„Mehr als zehn Jahre habe ich mich<br />

intensiv damit befasst, den Sinn des<br />

Begriffs „soziale Gerechtigkeit“ herauszufinden.<br />

Der Versuch ist gescheitert.“<br />

Friedrich August von Hayek<br />

(Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften);<br />

nach: DER SPIEGEL vom 5. Juli<br />

1999, S.72.<br />

„Welcher gesellschaftliche Sachverhalt<br />

als sozial unerwünscht gilt und<br />

sozialpolitisches Handeln notwendig<br />

macht, ist eine Frage, die je nach Gesellschaftssystem<br />

und Gruppenzugehörigkeit<br />

eine andere Antwort erfährt.“<br />

Dietmar Kath; in: Vahlens Kompendium<br />

der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik.<br />

Band 2, München 1992, S.407.<br />

„Als System des sozialen Ausgleichs<br />

zwischen den Starken und den<br />

Schwachen ist der <strong>Sozialstaa</strong>t per se<br />

Umverteilung. Nur in welchem Umfang,<br />

wer die Nutznießer und die Erbringer<br />

der Leistungen sind, das muss<br />

immer neu definiert werden.“<br />

Wolfgang Thierse (Bundestagspräsident;<br />

SPD); in: Vorwärts 1999/8, S.55.<br />

Eine verbindliche Definition für den<br />

<strong>Sozialstaa</strong>t gibt es nicht. Auch die Grenzziehung<br />

zwischen „<strong>Sozialstaa</strong>t“ und<br />

„Wohlfahrtsstaat“ ist fließend. Manche<br />

Autoren verwenden die Begriffe synonym,<br />

andere bezeichnen die Bundesrepublik<br />

Deutschland als einen Wohlfahrtsstaat und<br />

wollen damit zum Ausdruck bringen, dass<br />

die soziale Rundumversicherung längst<br />

über die eigentlichen Funktionen eines <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

hinausgewachsen sei.<br />

Definition für den <strong>Sozialstaa</strong>t sind<br />

standort- und interessengebunden; sie sind<br />

abhängig davon, wo man den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

Was heißt „<strong>Sozialstaa</strong>t“?<br />

- ein Definitionsversuch (vgl. A 1-4)<br />

Verfassungsauftrag „<strong>Sozialstaa</strong>tprinzip“<br />

Aufgaben des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

}<br />

Exkurs: Geschichte des deutschen<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes (vgl. A12-14)<br />

Der <strong>Sozialstaa</strong>t muss erhalten bleiben<br />

Umbau: Ja; Abbau: Nein (vgl. A15-19)<br />

im Spannungsverhältnis von individueller<br />

Freiheit und Eigenverantwortung einerseits<br />

und sozialer Absicherung eines jeden<br />

gegen soziale Risiken in allen Lebenslagen<br />

andererseits ansiedelt.“ Die beiden in<br />

der aktuellen Debatte um den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

dominierenden Grundsatzpositionen lassen<br />

sich letztlich auf die Alternative <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

versus Markt oder persönliche<br />

Freiheit und Eigenverantwortung versus<br />

kollektive Sicherung und Solidarität<br />

zurückführen“.<br />

(Klaus Schroeder; in: Breit, Gotthard (Hrsg.):<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip und Demokratie, Schwalbach/Ts.<br />

1996, S.15f.)<br />

Die Behandlung des <strong>Sozialstaa</strong>ts in der<br />

<strong>Schule</strong> darf diesen Deutungsproblemen<br />

nicht ausweichen; die vorschnelle Festlegung<br />

auf ein bestimmtes Definitionsangebot<br />

widerspricht dem Stand der wissenschaftlichen<br />

Diskussion. Die Offenheit<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tsbegriffs ist nicht nur eine<br />

Herausforderung für den Unterricht, sondern<br />

auch eine große Chance: Die Schüle-<br />

Kosten + Leistungen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

(vgl. A5-A11)<br />

rinnen und Schüler versuchen, ihren eigenen<br />

Standort zum Wesen des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />

zu formulieren.<br />

Eine engere Betrachtung des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

betont vorrangig die sozialen Sicherungssysteme,<br />

welche den Betroffenen<br />

in Notlagen, die aus Krankheit, Arbeitslosigkeit,<br />

Alter und Pflegebedürftigkeit entstanden<br />

sind, die erforderliche Hilfe gewähren;<br />

im weiteren Sinne gehören zum<br />

<strong>Sozialstaa</strong>t auch ordnungspolitische Elemente<br />

wie das Tarifsystem und die gesetzlichen<br />

Regelungen der Arbeitszeit sowie<br />

der Jugendschutz, Bildungsangebote<br />

und die Gleichstellung von Mann und<br />

Frau.<br />

Aus diesen Überlegungen ergibt sich<br />

die im ersten Baustein des Schülerheftes<br />

gewählte additive Charakterisierung des<br />

<strong>Sozialstaa</strong>ts; dieser wird als ein aus zahlreichen<br />

Elementen zusammengesetztes<br />

Gebilde vorgestellt und dadurch für die<br />

Adressaten transparent. (vgl. A1 - A5 und<br />

A19)<br />

7

8<br />

<strong>Sozialstaa</strong>t als Auftrag<br />

Freiheit und soziale Sicherheit sind ein Geschwisterpaar. Denn menschliche Geborgenheit<br />

ist ohne soziale Sicherheit ebensowenig denkbar wie ohne persönliche<br />

Freiheit. Der Mensch braucht beides... Soziale Sicherheit bedeutet frei sein von Not<br />

und gewährt damit ein großes Stück Freiheit. Freie Entfaltungsmöglichkeiten wiederum<br />

sind die Voraussetzung für soziale Sicherheit durch leistungsfähige Sozialsysteme.<br />

Beide bedingen einander. Das gilt auch für das Verhältnis von Wirtschafts- und<br />

Sozialpolitik: Eine gute Wirtschaftspolitik ist Grundlage aller Sozialleistungen. Eine<br />

gute Sozialpolitik ist Fundament wirtschaftlicher Stabilität durch sozialen Frieden ...<br />

Einerseits schuldet der <strong>Sozialstaa</strong>t jedem Bürger die Sicherung existentieller Lebensbedingungen.<br />

Diese Schuld ist andererseits immer mit dem Gebot verbunden,<br />

Voraussetzungen für die Entfaltung von Freiheit zu sichern. Ziel des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

kann folglich nicht der allumfassend versorgte und betreute Mensch sein. Im Gegenteil:<br />

Der Einzelne muss die Verantwortung für sich selbst und seine Freiheit zu eigenen<br />

Lebensentscheidungen behalten.<br />

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Sozialrecht, Bonn 1998, S.27f.<br />

Zur Geschichte<br />

„Deutschland ist ein Pionier staatlicher<br />

Sozialpolitik“<br />

(Schmidt, Manfred u.a.: Sozialpolitik in<br />

Deutschland, Opladen 1998, S.23).<br />

Der heutige deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t ist<br />

das Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte.<br />

Mit Recht wird dabei die Bismarcksche<br />

Sozialgesetzgebung als ein<br />

richtungweisender Meilenstein angesehen.<br />

Sie enthielt bereits wichtige Prinzipien<br />

unseres heutigen staatlichen Sicherungssystems,<br />

insbesondere die Pflichtversicherung,<br />

die Beteiligung von Arbeitgebern<br />

und Arbeitnehmern an den Beiträgen,<br />

den Rechtsanspruch der Versicherten<br />

auf soziale Leistungen und die Selbstverwaltung.<br />

Die Geschichte der deutschen Sozialpolitik<br />

ist nicht nur durch die Expansion<br />

der sozialen Sicherung, sondern auch<br />

durch Einschränkungen und Einschnitte in<br />

das „soziale Netz“ gekennzeichnet: Am<br />

Ende der Weimarer Republik kam es zu<br />

weitreichenden Leistungsverkürzungen,<br />

und im Dritten Reich entzogen zahlreiche<br />

Ausnahmebestimmungen ganzen Bevölkerungsgruppen<br />

den sozialen Schutz<br />

durch die Gemeinschaft. Auch in jüngster<br />

Zeit blieben Eingriffe in die sozialen Sicherungssysteme<br />

nicht aus. „Während der<br />

beiden Wirtschaftskrisen 1974/96 bzw.<br />

1980/82 brach der Grundwiderspruch des<br />

bürgerlichen Wohlfahrtsstaates erstmals<br />

in aller Schärfe auf (...) In der politischen<br />

und Fachöffentlichkeit mehrten sich zur<br />

selben Zeit bereits die Kassandrarufe mit<br />

Blick auf angeblich erreichte oder überschrittene<br />

Grenzen des <strong>Sozialstaa</strong>tes (...)<br />

Folgerichtig führte die damalige Wirtschaftskrise<br />

zu einem Kurswechsel in der<br />

Sozialpolitik (...) Das Haushaltsstrukturgesetz<br />

1975 markiert eine historische Zäsur<br />

(...) Es begann eine Phase der Stagnation<br />

und Regression“.<br />

(Butterwegge; Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />

Wandel, Opladen 1999, S.39)<br />

Die unterrichtliche Auseinandersetzung<br />

mit dem <strong>Sozialstaa</strong>t und seinen Problemen<br />

darf dessen Geschichte nicht aussparen,<br />

weil die lange Tradition staatlicher<br />

Sozialpolitik im heutigen Sozialsystem<br />

relevant ist und das sozialstaatliche<br />

Denken und Handeln in Deutschland in<br />

einem solchen Maße geprägt hat, dass das<br />

Sozialwesen zu einem unverzichtbaren<br />

Bestandteil unserer politischen Kultur geworden<br />

ist. Jede Reformdiskussion muss<br />

diesem hohen Stellenwert des Sozialen in<br />

unserer Gesellschaft Rechnung tragen.<br />

Eingriffe in soziale Besitzstände und soziale<br />

Sicherungen sind nur in kleinen<br />

Schritten gerechtfertigt und bedürfen einer<br />

überzeugenden Begründung.<br />

„Tatsächlich ist es eine deutsche Besonderheit,<br />

gegenüber sozialen Ungleichheiten<br />

tendenziell skeptisch eingestellt zu<br />

sein und vom Staat ausgleichende Maßnahmen<br />

zu erwarten“.<br />

(Holger Lengfeld; in: Die Neue<br />

Gesellschaft/Frankfurter Hefte 1999/3, S.202).<br />

Auch wenn aus Platzgründen im<br />

Schülerheft nur ein Überblick über die<br />

Geschichte des <strong>Sozialstaa</strong>tes angeboten<br />

werden kann (A14; vgl. C2), ist doch eine<br />

vertiefte Auseinandersetzung mit seiner<br />

über hundertjährigen Tradition dringend<br />

zu empfehlen. Wo sich die Gelegenheit<br />

dazu anbietet, ist ein fächerverbindendes<br />

Unterrichtsprojekt mit dem Fach Geschichte<br />

zweckmäßig.<br />

Unverzichtbare Werte<br />

Der soziale Rechtsstaat deutscher Ausprägung<br />

verwirklicht in bester Weise die<br />

drei Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.<br />

Diese sind der Kernbestand der<br />

unabänderlichen Wertordnung unseres<br />

Grundgesetzes. Sie verpflichten alle staatliche<br />

Gewalt und verschafften dem Einzelnen<br />

des Freiraum, den er zur Verwirklichung<br />

dieser Werte in seinem persönlichen<br />

Bereich benötigt. Diese Werte ste-<br />

hen zueinander in einem Spannungsverhältnis.<br />

Die Politik muss ausfechten, wie<br />

das Spannungsverhältnis zwischen diesen<br />

Werten zu lösen ist. Der Ausgleich ist oft<br />

schwierig. Denn ein Kennzeichen der gesellschaftlichen<br />

Situation in modernen Industriestaaten<br />

ist das Auseinanderfallen<br />

der Bevölkerung in Interessengruppen.<br />

Hier bildet die <strong>Sozialstaa</strong>tsverpflichtung<br />

einen Schutzwall für die Schwächeren<br />

und lässt den sozialen Rechtsstaat zu ihrer<br />

Interessenvertretung werden.<br />

Nach: Stützle, Hans: Das soziale Netz in<br />

Deutschland, München (Olzog Verlag) 1994,<br />

S.17.<br />

Didaktische und<br />

methodische Hinweise<br />

Bei der Auseinandersetzung mit den<br />

Materialien des Bausteins A sollen sich<br />

die Schülerinnen und Schüler die vielfältigen<br />

Aktivitäten des <strong>Sozialstaa</strong>tes bewusst<br />

machen und gleichzeitig die Notwendigkeit<br />

des Gleichgewichts zwischen individueller<br />

Entfaltungsfreiheit und sozialer<br />

Sicherheit verstehen. In einem auf Solidarität<br />

begründeten Gemeinwesen muss jeder<br />

den Anspruch auf soziale Sicherheit<br />

und wirkungsvolle Hilfe in persönlichen<br />

Notlagen haben; andererseits darf es in einer<br />

offenen Gesellschaft nicht Ziel und<br />

Aufgabe des <strong>Sozialstaa</strong>tes sein, die Menschen<br />

umfassend zu versorgen, zu betreuen<br />

und zu bevormunden. Denn „in dem<br />

Maße, in dem versucht wird, einen perfekten<br />

Wohlfahrtsstaat zu organisieren,<br />

werden die Bürger in eine Vollkasko-<br />

Mentalität entführt“.<br />

(Werner Müller, SPD, (Bundeswirtschaftsminister);<br />

in: DER SPIEGEL vom 11. Oktober<br />

1999, S.29).<br />

Es hat sich bewährt, die Schülerinnen<br />

und Schüler selbstständig eine - vorläufige<br />

- Definition für den <strong>Sozialstaa</strong>t finden<br />

zu lassen, die im weiteren Unterrichtsverlauf<br />

überprüft und gegebenenfalls modifiziert<br />

werden kann. Um hochgradig abstrakte<br />

Definitionsmodelle zu vermeiden,<br />

ist einer additiven Erklärung für den <strong>Sozialstaa</strong>tsbegriff<br />

der Vorrang zu geben. Als<br />

Ausgangspunkt für eine solche Definition<br />

eignen sich die Ergebnisblätter des Spiels<br />

der Familie Schulze (Schülerheft S. 4f.)<br />

sowie die Materialien A1 - A4. Indem<br />

man die gefundenen Elemente der sozialstaatlichen<br />

Ordnung geeigneten Überbegriffen<br />

zuordnen lässt, machen sich die<br />

Jugendlichen die jeweilige Bedeutung und<br />

Funktion dieser Maßnahmen klar.<br />

Soziale Sicherheit gibt es nicht umsonst!<br />

Der leistungsfähige <strong>Sozialstaa</strong>t ist<br />

eine teure Angelegenheit: Etwa ein Drittel<br />

des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik<br />

Deutschland wird jährlich für die<br />

verschiedenen sozialen Sicherungssyste-

me aufgewendet (E6; vgl. A8). Freilich<br />

wird der größte Teil davon durch die<br />

Leistungsempfänger selbst aufgebracht,<br />

indem diese Beiträge für die gesetzliche<br />

Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und<br />

Pflegeversicherung entrichten bzw. als<br />

Beamte Anwartschaften erwerben. Sozialhilfe<br />

oder Kinder- und Wohngeld sind daneben<br />

- verhältnismäßig (!) - kleine Ausgabenposten.<br />

Für eine effiziente Bearbeitung dieser<br />

Zahlen werden drei Arbeitsschritte empfohlen:<br />

1) eine Aufstellung der Ausgabenbereiche<br />

nach ihrer absoluten Größe,<br />

2) eine Zuordnung der Ausgabenblöcke<br />

zu den Bereichen „soziale Fürsorge“,<br />

„soziale Vorsorge“ und „Sozialversicherungen,<br />

3) die Berechnung der Beiträge, welche<br />

ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in<br />

die gesetzlichen Versicherungen entrichten<br />

muss.<br />

Diese Arbeitsschritte eröffnen den Zugang<br />

zu wichtigen und aktuellen Problemen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes. Aus didaktischen<br />

Gründen ist es zweckmäßig, bereits in den<br />

Einführungsstunden auch diese Probleme<br />

unserer sozialen Ordnung zu thematisieren,<br />

weil die Schülerinnen und Schüler<br />

ohnehin in ihrem Alltag mit den Herausforderungen<br />

des <strong>Sozialstaa</strong>tes konfrontiert<br />

werden und weil die Reformdiskussion in<br />

der Regel einen nachhaltigen Motivationsschub<br />

bewirkt (vgl. A15-A18). Dabei<br />

muss freilich stets die enge Verflechtung<br />

zwischen dem <strong>Sozialstaa</strong>t und einer funktionsfähigen<br />

Wirtschaft betont werden<br />

(vgl. auch Baustein B), denn „die soziale<br />

Sicherheit darf nicht zerstört werden,<br />

Das Hauptbuch der Nation<br />

Bundeshaushalt 2001 (Soll)<br />

*Bundesanteil<br />

ebenso dürfen aber auch die Belastungen<br />

nicht die Chancen der Wirtschaft beschädigen“<br />

(Wilfried Herz; in: DIE ZEIT vom 28. Oktober<br />

1994, S.40).<br />

Schon jetzt kann ein Fragenkatalog erstellt<br />

werden, der die weitere Beschäftigung<br />

mit ausgewählten Aspekten des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

strukturiert:<br />

● Warum ist die Charakterisierung der<br />

Bundesrepublik Deutschland als „sozialer<br />

Bundesstaat“ in das Grundgesetz<br />

aufgenommen worden?<br />

● Welche Elemente des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

sind unverzichtbar?<br />

● Wo kann im Sozialwesen gespart werden?<br />

● Warum wird die Forderung nach einer<br />

Reform des <strong>Sozialstaa</strong>tes immer lauter<br />

und dringender?<br />

● Wie kann der <strong>Sozialstaa</strong>t ohne Nachteile<br />

für das gesellschaftliche Zusammenleben<br />

reformiert werden?<br />

usw.<br />

Beispiel eines „Lohnzettels“:<br />

Bei der Berechnung des Nettolohnes<br />

sollten die Schülerinnen und Schüler die<br />

signifikant hohen Kosten des deutschen<br />

Sozialverischerungssystems kennenlernen.<br />

Da die Prozentsätze für die Beiträge<br />

jährlich neu festgesetzt werden und etwaige<br />

zusätzliche Leistungen der Unternehmen<br />

in dieser Modellrechnung unberücksichtigt<br />

bleiben, handelt es sich lediglich<br />

um Annäherungswerte. Man wird nach<br />

der Berechnung der Abzüge vom Bruttolohn<br />

darauf hinweisen, dass die Arbeitgeber<br />

ebenfalls an den Beiträgen zu den gesetzlichen<br />

Sozialversicherungen beteiligt<br />

Einnahmen 477,0 Mrd. DM 477,0 Mrd. DM Ausgaben<br />

135,4 135,4 135,4<br />

169,6 169,6 169,6<br />

Lohn- und<br />

Einkommensteuer*<br />

Stromsteuer<br />

Umsatzsteuer*<br />

Körperschaftsteuer*<br />

Mineralölsteuer<br />

8,2 8,2 8,2<br />

135,4 135,4 135,4<br />

12,0 12,0 12,0<br />

Tabaksteuer<br />

Solidaritätszuschlag<br />

Versicherungsteuer<br />

Bundesbankgewinn<br />

Nettokreditaufnahme<br />

sonstiges sonstiges sonstiges<br />

(Zuweisungen (Zuweisungen (Zuweisungen abgerechnet)<br />

abgerechnet)<br />

abgerechnet)<br />

68,7 68,7 68,7<br />

23,4 23,4 23,4<br />

21,4 21,4 21,4<br />

14,3 14,3 14,3<br />

7,0 7,0 7,0<br />

43,7 43,7 43,7<br />

7,5 7,5 7,5<br />

17,4 17,4 17,4<br />

81,9 81,9 81,9<br />

16,0 16,0 16,0<br />

Arbeit u. Soziales<br />

48,6 48,6 48,6<br />

46,9 46,9 46,9<br />

27,2 27,2 27,2<br />

Versorgung<br />

Bundesschuld<br />

14,3 14,3 14,3<br />

11,0 11,0 11,0<br />

10,8 10,8 10,8<br />

33,3 33,3 33,3<br />

Bildung, Forschung<br />

Verkehr, Bau,<br />

Wohnungswesen<br />

Verteidigung<br />

Allg. Finanzverwaltung<br />

Wirtschaft, Technologie<br />

Ernährung, Landwirtschaft<br />

Familie, Senioren, Frauen,<br />

Jugend<br />

sonstiges<br />

werden, und zwar jeweils in der gleichen<br />

Höhe wie die Arbeitnehmer (Sonderfall:<br />

Pflegeversicherung *) ); Die Unfallversicherung<br />

wird gänzlich von den Unternehmen<br />

bestritten.<br />

Angenommener Bruttolohn 5.000,-<br />

./. Lohnsteuer (15%) 750,-<br />

./. Solidaritätsabgabe<br />

(5% von der Lohnsteuer) 37,50<br />

./. Rentenversicherung (9,65 %) 482,50<br />

./. Krankenversicherung (6,2 %) 337,50<br />

./. Arbeitslosenvers. (3,25 %) 162,50<br />

./. Pflegeversicherung (0,85 %) 1) 42,50<br />

Summe der Abzüge 1.812,50<br />

davon Sozialversicherung 1.025,-<br />

Nettolohn 3.177,50<br />

(alle Angaben in DM)<br />

*) Der Arbeitgeberanteil an der Pflegeversicherung<br />

(0,85 % des Bruttolohnes) wurde durch<br />

die Streichung eines Feiertages kompensiert.<br />

Wiederholen und Stellung<br />

nehmen:<br />

Die vorgeschlagene Übung soll nicht<br />

nur der eigenständigen Überprüfung des<br />

erworbenen Wissens dienen, sondern zu<br />

einer erneuten Reflexion über das Wesen<br />

und die Herausforderungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

anregen.<br />

Zum Arbeitsblatt: Folgende<br />

Kästchen sind anzukreuzen:<br />

1: b,c,d<br />

2: a<br />

3: b,c<br />

4: a, d<br />

5: b<br />

6: a,b,c.<br />

© Globus<br />

6804<br />

9

10<br />

Vorschlag für ein Tafelbild zu Baustein A<br />

Aufgaben des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

1. Herstellung der „sozialen Gerechtigkeit“<br />

Verteilungs- und Umverteilungsfunktion<br />

d. h. Eingriffe in das Einkommen und das Vermögen zugunsten<br />

sozial Benachteiligter<br />

Sicherung des Existenzminimums<br />

Chancengleichheit<br />

Ausgleich krasser sozialer Gegensätze<br />

z. B. Sozialhilfe<br />

Mietzuschüsse<br />

2. Absicherung gegen die Risiken<br />

der Industriegesellschaft<br />

Schutzfunktion<br />

z. B. Krankenversicherung<br />

Rentenversicherung<br />

Arbeitslosenversicherung<br />

Pflegeversicherung<br />

Unfallversicherung<br />

Probleme:<br />

● Erzeugung einer<br />

Anspruchs- und<br />

„Vollkasko“-Mentalität<br />

● Rundumversorgung<br />

statt Eigeninitiative<br />

4. Stabilisierung des demokratischen<br />

Gemeinwesens und Sicherung des<br />

sozialen Friedens<br />

Gesellschaftspolitische Funktion<br />

3. Förderung der Beschäftigung<br />

Produktivitätsfunktion<br />

z. B. Umschulung und Fortbildung<br />

Lohnzuschüsse („Kombilohn“)<br />

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />

BAFÖG<br />

Probleme:<br />

● hohe und ständig<br />

wachsende Kosten<br />

● Grenzen der<br />

Finanzierbarkeit

Baustein B<br />

Arbeitslosigkeit bedroht den<br />

<strong>Sozialstaa</strong>t<br />

„Massenarbeitslosigkeit ist eine Gefahr<br />

für den gesellschaftlichen Frieden.“<br />

Wilfried Herz; in: DIE ZEIT vom 4. Februar<br />

1994, S.1,<br />

„Die eigentliche Krise des westeuropäischen<br />

<strong>Sozialstaa</strong>tes liegt in einer<br />

Beschäftigungskrise, zu deren Lösung<br />

es bis heute keine überzeugende ökonomische<br />

und zugleich soziale Antwort<br />

gibt.“<br />

Joschka Fischer; zitiert nach: Heinze, Rolf<br />

G.u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat,<br />

Opladen 1999, S. 85.<br />

„Den Königsweg zu mehr Beschäftigung<br />

gibt es nicht. Man sollte ihn daher<br />

weder von Politikern noch von<br />

Verbandsfürsten einfordern.“<br />

Nikolaus Piper; in: DIE ZEIT vom 21. Februar<br />

1994, S.1.<br />

„Die gewohnten Bahnen der bisherigen<br />

Lohn- und Arbeitsmarktpolitik<br />

müssen verlassen werden, auch sind<br />

radikal andere Ansätze zu diskutieren.“<br />

Siebert, Horst: Geht den Deutschen die Arbeit<br />

aus?, München 1994, S.23.<br />

Der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t wird durch<br />

die Arbeitslosigkeit in doppelter Weise<br />

herausgefordert und bedroht - trotz des<br />

Rückgangs der Arbeitslosenquote in jünster<br />

Zeit:<br />

1. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten<br />

vom <strong>Sozialstaa</strong>t, dass er für Vollbeschäftigung<br />

eintritt und das kostbare<br />

Gut Arbeit gerecht verteilt. Die Höhe<br />

der Beschäftigung und die Beschäftigungsstruktur<br />

haben daher einen<br />

großen Einfluss auf die Stabilität unserer<br />

Gesellschaft. Die Legitimation von<br />

Demokratie und Marktwirtschaft gründet<br />

zu einem guten Teil auf der Bereitstellung<br />

und Sicherung von Arbeitsplätzen<br />

für möglichst viele.<br />

2. Bei hoher Arbeitslosigkeit steigt die<br />

Beanspruchung der sozialen Sicherungssysteme<br />

in einem Maße, welches<br />

deren Funktionsfähigkeit in Frage stellen<br />

kann, während gleichzeitig die diesen<br />

Sicherungssystemen zur Verfügung<br />

stehenden Mittel schrumpfen,<br />

weil Arbeitslose keine Beiträge entrichten.<br />

Die verbliebenen Arbeitsplatzbesitzer<br />

und ihre Arbeitgeber müssen<br />

infolgedessen immer mehr Arbeitslose<br />

durch ihre Beiträge zu den Sozialversicherungen<br />

und durch ihre Steuern ali-<br />

Arbeitslosigkeit – eine Herausforderung<br />

für den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />

Ausmaß und Folgen der Arbeitslosigkeit<br />

passive<br />

Arbeitsmarktpolitik<br />

(vgl. B 10– 13)<br />

mentieren - dies verteuert die Arbeit<br />

und verstärkt die Neigung der Unternehmen,<br />

zu rationalisieren und Arbeitsplätze<br />

einzusparen. Der Verlust an<br />

Wohlstand, der in Deutschland durch<br />

die Arbeitslosigkeit derzeitig entsteht,<br />

wird auf 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts<br />

geschätzt. Die Ausgaben,<br />

welche durch Arbeitslosigkeit entstehen,<br />

weisen die höchste Zuwachsraten<br />

innerhalb des gesamten Sozialbudgets<br />

auf.<br />

(vgl. B1 – 3)<br />

Ursachen und Voraussetzungen<br />

von Arbeitslosigkeit<br />

– Phänomene<br />

– Qualifikationsdefizite<br />

– Veränderung der Beschäftigungsquote<br />

– Sockelarbeitslosigkeit<br />

– jobless growth<br />

(vgl. B 4– 9)<br />

Arbeitsmarktpolitik<br />

Kosten der<br />

Arbeitsmarktpolitik<br />

(vgl. B 14– 15)<br />

aktive<br />

Arbeitsmarktpolitik<br />

(vgl. B 16– 20)<br />

Arbeitsmarktpolitische Grundpositionen<br />

(vgl. B21)<br />

Ergebnisse einer Umfrage des Mannheimer Ipos-Instituts<br />

In der Werteskala der deutschen Bevölkerung<br />

nehmen ein gesicherter Arbeitsplatz<br />

und die Vollbeschäftigung den<br />

vordersten Rang ein. Arbeit ist zunächst<br />

die unverzichtbare Quelle von Einkommen<br />

und Wohlstand; ein gesicherter Arbeitsplatz<br />

trägt dann in unserer Gesellschaft<br />

entscheidend zum Selbstwertgefühl<br />

eines jeden Einzelnen bei und stellt einen<br />

wichtigen Prestigefaktor dar. Arbeit ist<br />

aber vor allem dazu geeignet, für menschliches<br />

Leben Sinn zu stiften; andere Werte<br />

Das Vertrauen der Deutschen in die Leistungsfähigkeit der Demokratie nimmt ab.<br />

Besonders in den neuen Ländern glauben immer weniger Menschen, dass die politische<br />

Ordnung der Bundesrepublik in der Lage sei, die aktuellen Probleme zu lösen<br />

(...) Als besondere Bedrohung für die Demokratie sehen die Befragten die Massenarbeitslosigkeit.<br />

Jeder Zweite ist der Ansicht, die hohe Zahl der Beschäftigungslosen<br />

gefährde die politische Stabilität derart, dass es zu politischen Unruhen kommen<br />

könne. Diese Sorge ist mt 63 Prozent im Osten stärker ausgeprägt als im Westen, wo<br />

nur 47 Prozent mit einer solchen Möglichkeit rechnen.<br />

Berliner Zeitung vom 18. November 1999, S.7.<br />

11

- wie Freizeit, Hobbys und Urlaub - treten<br />

dahinter zurück. Nicht nur in den neuen<br />

Bundesländern, sondern auch in Westdeutschland,<br />

wo die Arbeitslosigkeit nur<br />

halb so hoch ist, hat sich deshalb die Beschäftigungskrise<br />

zum beherrschenden<br />

Thema entwickelt.<br />

Diese Beobachtungen sind bei der unterrichtlichen<br />

Auseinandersetzung mit der<br />

Arbeitsmarktpolitik von großer Bedeutung,<br />

weil die Schülerinnen und Schüler<br />

daraus ableiten können, wie groß die Gefahr<br />

für den <strong>Sozialstaa</strong>t ist, die diesem aus<br />

wachsender und andauernder Arbeitslosigkeit<br />

entsteht. In einem Unterrichtsprojekt,<br />

in welchem Reformen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />

diskutiert werden sollen, kann deshalb die<br />

Arbeitsmarktpolitik nicht ausgespart werden.<br />

Ob und wie der <strong>Sozialstaa</strong>t mit der<br />

Arbeitslosigkeit zu Rande kommt, davon<br />

hängt ganz wesentlich seine zukünftige<br />

Akzeptanz in der Bevölkerung ab.<br />

Zukunftsperspektiven<br />

· Weltwirtschaftliche Trends<br />

· Fortschreitende Globalisierung und<br />

weltwirtschaftliche Verflechtung;<br />

· Wachstum neuer Märkte und Auftreten<br />

neuer Wettbewerber;<br />

· mobiler und älter werdende Weltbevölkerung;<br />

· Zunahme von Wanderungen.<br />

12<br />

Technologische Trends<br />

· Zunehmende Bedeutung der Innovationen<br />

im Technologiewettbewerb;<br />

· wissensbasierte Technologien und<br />

standortunabhängige geistige<br />

Leistungen werden zum strategischen<br />

Produktionsfaktor;<br />

· Entwicklung zur medial vernetzten<br />

Informations-/Wissensgesellschaft.<br />

Gesellschaftliche Trends<br />

· Weiter steigende Erwerbsquote der<br />

Frauen;<br />

· „alternde“ Bevölkerung;<br />

· weitergehende Arbeitszeitverkürzung<br />

und -flexibilisierung;<br />

· Wandel der Wertorientierungen und<br />

der Arbeitsethik;<br />

· Konsolidierung des <strong>Sozialstaa</strong>ts; Ausbau<br />

der ehrenamtlichen Tätigkeiten.<br />

Trends der Arbeitswelt<br />

· Der Trend zur Dienstleistungsorientierung und zu den Dienstleistungstätigkeiten wird anhalten.<br />

· Die Arbeitsinhalte werden sich weiter wandeln: von materialorientiert zu informationsorientiert, von Gegenständen/Werkstücken<br />

zu Prozessen und Zusammenhängen (zur „virtuellen“ Arbeit).<br />

· Das Angebot an „Normalarbeitsverhältnissen“ wird weiter abnehmen, atypische Arbeitsverhältnisse (befristet, Teilzeit-, Projektarbeit,<br />

geringfügige Beschäftigung etc.) werden zunehmen; ebenso „duale Arbeitsverhältnisse“: Erwerbsarbeit im marktwirtschaftlichen<br />

Sektor und Zweittätigkeiten im gemeinwirtschaftlichen Sektor (Fürstenberg; Rifkin).<br />

· Der Trend zur weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Arbeitsorganisation geht weiter; die Teilzeitbeschäftigung wird<br />

zunehmen, verbunden mit häufigerem Wechsel zwischen Phasen der Beschäftigung, Weiterbildung, Arbeitslosigkeit, Eigenarbeit<br />

etc. Dies führt zu „fragmentierten“ Erwerbsbiographien.<br />

· Der Trend zur Bildung kleiner, selbstverantwortlicher und flexibler Gruppen in Produktion und Dienstleistung wird sich verstärken;<br />

Herstellen und zugehörige Dienste werden stärker integriert.<br />

· Unterstützt durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien wird ein wachsender Teil der Berufsarbeit flexibel<br />

zuhause und/oder unterwegs geleistet werden können.<br />

· Die Nachfrage nach einfachen, wenig qualifizierten Arbeitsleistungen wird weiter abnehmen.<br />

· Der Bedarf an Fachqualifikationen und technischem Wissen wird weiter zunehmen, aber auch die Anforderungen bezüglich sozialer<br />

Kompetenzen und „Schlüsselqualifikationen“.<br />

· Die Erwerbsquote der Frauen wird weiter steigen, die Bedeutung der Frauenerwerbstätigkeit zunehmen, der Anteil von Frauen in<br />

Führungsprositionen (langsam) steigen.<br />

· Arbeitnehmer werden zunehmend unternehmerische Funktionen im Betrieb übernehmen müssen, d.h. selbstverantwortlich, kreativ<br />

und qualitäts- und ergebnisorientiert arbeiten ( Trend zu „Intrapreneurs“).<br />

· Information, Wissen und Kreativität sind künftig der Motor der Wertschöpfung; der Anteil „wissensbasierten“ Lernens wird immer<br />

wichtiger.<br />

· In den Gruppen/Teams geht der Trend in Richtung Integration von Facharbeiterqualifikationen, Ingenieurwissen und Servicequalifikationen;<br />

es entsteht ein „neuer Typus industrieller Arbeitskraft“ - der „Facharbeiter-Ingenieur“ (B. Lutz).<br />

Gerhard Willke: Die Zukunft unserer Arbeit, Hannover 1998, S. 36<br />

Arbeitslosigkeit im Wohlfahrtsstaat<br />

Heute hat die registrierte Arbeitslosigkeit ... wieder das Niveau erreicht, das sie<br />

1950, d.h. vor dem eigentlichen Beginn des ... sogenannten „deutschen Wirtschafswunders“<br />

hatte. Nur muss man sich einmal klar machen, wie sehr sich die wirtschaftliche<br />

Situation verändert hat. Damals ein kriegsverwüstetes Land, zu wenig Produktionskapazität,<br />

zerstörte Infrastrukturen, zu wenig Kapital, heute ein hochmodernes<br />

Land mit hochgetriebener Produktion und modernen, z.T. hochmodernen Kapazitäten<br />

und Infrastrukturen, mit einem riesigen Überschuss an Kapital, der sich zunehmend<br />

einen Weg über die Grenzen sucht ... Und doch in beiden so unterschiedlichen<br />

Zeiten eine riesige Massenarbeitslosigkeit ...<br />

Die katastrophale Entwicklung am Arbeitsmarkt ist nicht verursacht ... durch die<br />

Wiedervereinigung. Die Massenarbeitslosigkeit ist im modernen Westen einstanden.<br />

Dort hat sie sich verstetigt und ist - lange vor der Wiedervereinigung - weiter eskaliert<br />

und offensichtlich der politischen Gegensteuerung entglitten ... Weder die ökonomische<br />

Katastrophe der früheren DDR noch die deutsch-deutschen Veränderungen<br />

nach 1989 haben ursächlich etwas mit dem Entstehen der Massenarbeitslosigkeit zu<br />

tun.<br />

Briefs, Ulrich: High-Tech und sozialer Verfall? Bonn (Pahl-Rugenstein Verlag) 1997, S.25f.

Didaktische und<br />

methodische Hinweise<br />

Auch Schülerinnen und Schüler sind<br />

von den Problemen, welche aus der Arbeitslosigkeit<br />

entstehen, betroffen. Viele<br />

von ihnen erfahren Auswirkungen der Arbeitslosigkeit<br />

in ihrem sozialen Umfeld,<br />

viele wissen um die Schwierigkeit, den<br />

gewünschten Ausbildungsplatz auch<br />

tatsächlich zu erhalten. Es ist deshalb<br />

sinnvoll, bei der Auseinandersetzung mit<br />

dem <strong>Sozialstaa</strong>t die Arbeitsmarktpolitik<br />

schwerpunktmäßig zu thematisieren. Dabei<br />

muss die Beschäftigungskrise sachlich<br />

bilanziert werden, freilich nicht ohne Auswege<br />

aus der Arbeitslosigkeit aufzuzeigen.<br />