Die Seminarbeit an der FHöV Köln - Bernd Huppertz

Die Seminarbeit an der FHöV Köln - Bernd Huppertz

Die Seminarbeit an der FHöV Köln - Bernd Huppertz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Die</strong> <strong>Seminarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>FHöV</strong> <strong>Köln</strong><br />

Eine Arbeits<strong>an</strong>leitung<br />

<strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong><br />

Thürmchenswall 48 - 54<br />

50668 <strong>Köln</strong><br />

Tel. +49 (0)221 912652 0<br />

E-Mail: bernd.huppertz@fhoev.nrw.de

Inhaltsverzeichnis<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seminararbeit<br />

- Deckblatt<br />

- Inhaltsverzeichnis<br />

- Abkürzungsverzeichnis<br />

- Literaturverzeichnis<br />

- Quellenverzeichnis<br />

- Abbildungsverzeichnis<br />

- Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />

- Schriftliche Ausarbeitung<br />

- Erklärung<br />

- Umf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Arbeit<br />

- Zitate<br />

- Fußnoten<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite – I -<br />

1<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

5<br />

5<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seminararbeit<br />

Hier einige Hinweise zum Aufbau und <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Seminararbeit.<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Die</strong>se Ausarbeitung korrespondiert mit den seitens <strong>der</strong> Fachhochschule zur Verfügung<br />

gestellten „Hinweisen zu Seminaren“, <strong>der</strong> „H<strong>an</strong>dreichung zur Thesis-Arbeit“ 1 und<br />

weiteren Studienhilfen 2 . In einigen Punkten weicht <strong>der</strong> Dozent jedoch von den dort<br />

dargestellten Grundsätzen ab.<br />

1. Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seminararbeit<br />

<strong>Die</strong> Seminararbeit glie<strong>der</strong>t sich in die nachfolgend näher beschriebenen Teile. Dabei ist<br />

die Reihenfolge zwingend.<br />

1.1 Deckblatt<br />

1.2 Inhaltsverzeichnis<br />

1.3 Abkürzungsverzeichnis<br />

1.4 Literaturverzeichnis<br />

1.5 ggf. Quellenverzeichnis<br />

1.6 ggf. Abbildungsverzeichnis<br />

1.7 Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />

1.8 Schriftliche Ausarbeitung<br />

1.9 Erklärung<br />

1<br />

Jeweils downloadfähig vorgehalten auf www.fhoev.nrw.de (St<strong>an</strong>d: 01.03.2011).<br />

2<br />

Walkowiak/Haselow, Studienhilfe für wissenschaftliches Arbeiten <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>FHöV</strong> NRW, 1. Aufl.<br />

2010.<br />

Seite - 1 -

1.1 Deckblatt<br />

Das Deckblatt muss enthalten:<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

- Thema <strong>der</strong> Seminararbeit „<strong>Die</strong> Fahrerlaubnis i.S.d. Dritten Führerscheinrichtlinie<br />

unter Berücksichtigung<br />

zulassungsrechtlicher Aspekte“.<br />

- Titel und ggf. Untertitel <strong>der</strong> Arbeit<br />

- Name des betreuenden Lehrenden<br />

- Name des Verfassers<br />

„PHK <strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong>“<br />

- Fachbereich „Polizeivollzugsdienst“<br />

- Kurs und Einstellungsjahrg<strong>an</strong>g „KP 2009 / (…)“<br />

- Einstellungsbehörde „Polizeipräsidium <strong>Köln</strong>“<br />

1.2 Inhaltsverzeichnis<br />

<strong>Die</strong>se Übersicht soll den Aufbau und die Disposition <strong>der</strong> Seminararbeit klar und vollständig<br />

erkennen lassen.<br />

Im vorliegenden Fall soll dem dezimalen Glie<strong>der</strong>ungssystem <strong>der</strong> Vorzug gegeben<br />

werden:<br />

Haupteinteilung: 1., 2., 3., ... ... Seite<br />

1. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1, 1.2, 1.3, ... ... Seite<br />

2. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... ... Seite<br />

3. Unterglie<strong>der</strong>ung 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, ... ... Seite<br />

<strong>Die</strong> hier festgelegte Seite muss mit dem Kapitelbeginn in <strong>der</strong> eigentlichen Arbeit<br />

übereinstimmen.<br />

<strong>Die</strong> Seitennummerierung des Inhaltsverzeichnisses selbst ist mit römischen Ziffern<br />

vorzunehmen.<br />

Seite - 2 -

1.3 Abkürzungsverzeichnis<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Hier werden die in <strong>der</strong> Arbeit verw<strong>an</strong>dten fachlich üblichen Abkürzungen erläutert.<br />

Abkürzungen <strong>der</strong> gewöhnlichen Umg<strong>an</strong>gssprache ( s.o., z.B. ) sind nicht aufzunehmen.<br />

<strong>Die</strong> Seitennummerierung des Abkürzungsverzeichnisses selbst ist mit römischen Ziffern<br />

vorzunehmen.<br />

1.4 Literaturverzeichnis<br />

In das Literaturverzeichnis gehören alle Werke, die Sie in Ihrer Seminararbeit zitieren.<br />

Nicht aufgeführt werden indes die Quellen, die Sie zwar bei <strong>der</strong> Recherche benutzt<br />

haben, aber nicht in den Fußnoten zitieren. Das Literaturverzeichnis dient ausschließlich<br />

zum leichteren Auffinden <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Seminararbeit zitierten Werke. Dagegen soll es<br />

keinen allgemeinen Überblick über die zum Thema vorh<strong>an</strong>dene Literatur bieten.<br />

<strong>Die</strong> Angaben über die benutzten Lehrbücher, Kommentare, Monografien,<br />

Dissertationen müssen enthalten:<br />

- Zunahme (und Vorname) des Verfassers<br />

- Titel des Buches ( u.ä. )<br />

- Auflage<br />

- (Erscheinungsort) und Erscheinungsjahr<br />

<strong>Die</strong> Angaben über die verwendeten Aufsätze und sonstigen Abh<strong>an</strong>dlungen müssen<br />

enthalten:<br />

- Zunahme und Vorname des Verfassers<br />

- Titel <strong>der</strong> Abh<strong>an</strong>dlung<br />

- in: Zeitschrift<br />

- Jahrg<strong>an</strong>g<br />

- Seitenzahl<br />

Seite - 3 -

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Nicht in das Literaturverzeichnis gehören Rechtsvorschriften, Urteile und amtliche<br />

Mitteilungen; diese sind in den Fußnoten zu zitieren. Ebenfalls nicht ins<br />

Literaturverzeichnis gehören Internetadressen. Wird ein Dokument zitiert, das nur im<br />

Internet veröffentlicht ist, ist dieses Dokument als selbständiger Punkt aufzunehmen.<br />

<strong>Die</strong> in Rede stehende Internetadresse ist als Fundstelle zu nennen:<br />

- <strong>Huppertz</strong>, <strong>Bernd</strong>, <strong>Die</strong> Seminararbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>FHöV</strong> <strong>Köln</strong> –Eine<br />

Arbeits<strong>an</strong>leitung-, http://www.bernd-huppertz.de (St<strong>an</strong>d: 01.03.2011)<br />

<strong>Die</strong> Seitennummerierung des Literaturverzeichnisses selbst ist mit römischen Ziffern<br />

vorzunehmen.<br />

1.5 Quellenverzeichnis<br />

Auf das in den „Hinweisen zur Erstellung von Seminararbeiten“ gen<strong>an</strong>nte Quellenverzeichnis<br />

wird hier verzichtet.<br />

1.6 Abbildungsverzeichnis<br />

Werden in <strong>der</strong> Seminararbeit Bil<strong>der</strong> verwendet o<strong>der</strong> auf Filme u.ä. Bezug genommen,<br />

so sind diese im Abbildungsverzeichnis aufzulisten.<br />

1.7 Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />

Hier sind z.B. die Protokolle etwaiger durchgeführter Interviews sowie die Ausdrucke<br />

benutzter Internetseiten aufzulisten.<br />

Seite - 4 -

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Da es gerade im Bereich <strong>der</strong> Internetrecherche zur Verwendung von Plagiaten kommt,<br />

muss <strong>der</strong> vollständige Artikel o.ä. <strong>der</strong> betreffenden Internetseite als Ausdruck <strong>der</strong><br />

Seminararbeit beigefügt werden.<br />

1.8 Schriftliche Ausarbeitung<br />

Glie<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Die</strong> Glie<strong>der</strong>ung sollte sich vorzugsweise am dezimalen Glie<strong>der</strong>ungssystem orientieren:<br />

Haupteinteilung: 1., 2., 3., ...<br />

1. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1, 1.2, 1.3, ...<br />

2. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...<br />

3. Unterglie<strong>der</strong>ung 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, ...<br />

Einleitung / Einführung<br />

<strong>Die</strong> systematische Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung ( Problemeinstieg; <strong>der</strong> „Aufhänger“ ) mit <strong>der</strong><br />

Thematik k<strong>an</strong>n z.B. unter einer o<strong>der</strong> mehrerer <strong>der</strong> nachfolgenden Fragestellungen<br />

begonnen werden:<br />

- welche Bedeutung hat das Thema für Theorie und Praxis ?<br />

- wie aktuell ist es ?<br />

- wie ist die Problematik entst<strong>an</strong>den und wie hat sie sich entwickelt ?<br />

- welche Motive machen das Thema für den Bearbeiter selbst so wichtig ?<br />

- was war Anlass für die Wahl des Problemkreises ?<br />

- inwieweit k<strong>an</strong>n das Thema gegenüber benachbarten Themen abgegrenzt<br />

werden ?<br />

- welche Ergebnisse liegen in dem zu bearbeitenden Bereich bereits vor ?<br />

- inwiefern wird mit <strong>der</strong> Bearbeitung des Themas eine „Lücke“ geschlossen ?<br />

Seite - 5 -

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Formulierung <strong>der</strong> Fragestellung und die<br />

Zielsetzung und sprechen Sie sie mit Ihrem Dozenten und / o<strong>der</strong> Kommilitonen durch,<br />

bevor Sie <strong>an</strong> die Arbeit gehen, das spart im nach hinein sehr viel Zeit. Halten Sie sich<br />

d<strong>an</strong>n im Laufe <strong>der</strong> Arbeit immer wie<strong>der</strong> die zentrale Fragestellung vor Augen und<br />

stellen Sie so sicher, dass Sie das Ziel im Auge behalten und nicht unter Umständen<br />

hochinteress<strong>an</strong>te, aber nicht zum Thema gehörende Nebenwege verfolgen.<br />

<strong>Die</strong> Einleitung sollte einen Umf<strong>an</strong>g von ca. 1,5 Seiten haben.<br />

Hauptteil<br />

Hier erfolgt die eigentliche Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit dem Thema:<br />

- Formulierung des Problems<br />

- Darstellung <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Rechtslage ( de lege lata )<br />

- Praktische Auswirkungen <strong>der</strong> Rechtslage<br />

- Entwicklung von Hypothesen<br />

- Herstellung des Literaturbezuges<br />

- Diskussion und Interpretation von Ergebnissen und Meinungen<br />

- Kritische Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung ( eigene Stellungnahme )<br />

- Alternativen<br />

- These – Antithese – Synthese<br />

- Frage – Sammlung von Materialen, Belegen und Argumenten – Fazit<br />

- Geschichte eines Phänomens – heutige Situation – Fazit<br />

Der Hauptteil sollte einen Umf<strong>an</strong>g von ca. 15 Seiten haben.<br />

Seite - 6 -

Zusammenfassung und Ausblick<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Im Schlussteil kommt <strong>der</strong> Verfasser zur Gesamtwürdigung seines bearbeiteten Themas.<br />

Hierbei bieten sich folgende Möglichkeiten <strong>der</strong> Gestaltung <strong>an</strong>:<br />

- die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Arbeit zusammenfassen<br />

- Erkenntnisse werden in ein übergeordnetes G<strong>an</strong>zes gebracht<br />

- auf Nützlichkeit <strong>der</strong> Arbeit für Theorie und Praxis wird hingewiesen<br />

- neue weiterführende Ged<strong>an</strong>ken ( Ausblick - de lege ferenda ) werden aufgezeigt<br />

o<strong>der</strong> es wird auf offene Fragen hingewiesen<br />

- alle Fragen, die in <strong>der</strong> Einleitung gestellt wurden, müssen im Schlussteil<br />

be<strong>an</strong>twortet werden. Das ist die beste Prüfung für Sie, ob die Arbeit wirklich<br />

rund ist.<br />

<strong>Die</strong> schriftliche Ausarbeitung selbst ist in arabischen Seitenzahlen zu nummerieren. Das<br />

beginnt mit <strong>der</strong> Seite 1, auch wenn vorher bereits etliche Seiten im Vorsp<strong>an</strong>n (= Inhalts-<br />

, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis ) in römischen Ziffern durchnummeriert worden<br />

sind.<br />

<strong>Die</strong> Zusammenfassung sollte einen Umf<strong>an</strong>g von ca. 1,5 Seiten haben.<br />

Seite - 7 -

Bewertung<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Bei <strong>der</strong> Bewertung einer Seminararbeit kommt es u.a. darauf <strong>an</strong>, ob nachfolgend<br />

gen<strong>an</strong>nten Kriterien erfüllt sind. <strong>Die</strong> Einhaltung <strong>der</strong> Kriterien fließt d<strong>an</strong>n grundsätzlich<br />

mit dem jeweils <strong>an</strong>gegebenen Prozentsatz in die Bewertung ein:<br />

- klare zielführende Glie<strong>der</strong>ung<br />

- schlüssiger Aufbau („<strong>der</strong> rote Faden“) 10%<br />

- wissenschaftliches Arbeiten<br />

o Quellennachweis<br />

o Methodik<br />

o Begriffsdefinition 10%<br />

- Sprache<br />

o Richtige Verwendung von Fachbegriffen 10%<br />

- Form<br />

o Zitierweise<br />

o Layout<br />

o Inhaltsverzeichnis u.a. 5%<br />

- Den Hauptteil macht jedoch die eigentliche Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit dem<br />

Thema aus:<br />

o Deutlich erkennbare, präzise und begründete Zielsetzung<br />

o Erkennbarkeit einer zentralen Aussage<br />

o Logische und wi<strong>der</strong>spruchsfreie Argumentation<br />

o Abschließende Bewertung 65%<br />

Seite - 8 -

1.9 Erklärung<br />

Auf einer separaten Seite ist folgende Erklärung abzugeben:<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

„Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe<br />

<strong>an</strong>gefertigt und mich <strong>an</strong><strong>der</strong>er als <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Arbeit <strong>an</strong>gegebenen Hilfsmittel nicht<br />

bedient habe. Alle Stellen, die sinngemäß o<strong>der</strong> wörtlich aus Veröffentlichungen<br />

übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.<br />

<strong>Die</strong> Arbeit wurde bisher we<strong>der</strong> in Teilen noch insgesamt einer <strong>an</strong><strong>der</strong>en Prüfungsbehörde<br />

vorgelegt und auch nicht veröffentlicht“.<br />

Das Weitere ergibt sich aus dem zur Verfügung gestellten verpflichtenden Vordruck.<br />

<strong>Die</strong>se Seite ist nicht zu nummerieren.<br />

Seite - 9 -

2. Umf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Arbeit<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Der Text <strong>der</strong> eigentlichen Seminararbeit [= schriftliche Ausarbeitung ohne Vorsp<strong>an</strong>n<br />

(= Deckblatt; Inhalts-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis)] sollte ca. 15 DIN A 4 –<br />

Seiten umfassen.<br />

Dabei sollte schon beim Konzept ggf. z.B. durch Buchstabenaufzählung <strong>der</strong> Umf<strong>an</strong>g<br />

<strong>der</strong> einzuhaltenden Reinschrift im Auge behalten werden.<br />

<strong>Die</strong> <strong>an</strong>gegebenen Zahlen sind Richtwerte, keine absoluten Vorgaben. Es ist jedoch nicht<br />

ratsam, durch Layout – Tricks (größerer o<strong>der</strong> kleinerer Zeilenabst<strong>an</strong>d, Schriftart o.ä.)<br />

den tatsächlichen Umf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Arbeit zu verschleiern. Ein solcher Versuch wird leicht<br />

erk<strong>an</strong>nt und k<strong>an</strong>n zu einer Abwertung führen.<br />

<strong>Die</strong> Seminararbeit ist in Schreibmaschinenschrift abzufassen:<br />

- Times New Rom<strong>an</strong> 12 pt – o<strong>der</strong> - Arial 11 pt<br />

- Schriftgröße <strong>der</strong> Fußnoten = 9 pt<br />

- 1 zeiliger Zeilenabst<strong>an</strong>d (abweichend zu den o.g. Hinweisen)<br />

- Linker R<strong>an</strong>d = 2 cm<br />

- Rechter R<strong>an</strong>d = 4 cm<br />

- Oberer R<strong>an</strong>d = 2,5 cm<br />

- Unterer R<strong>an</strong>d = 2 cm<br />

- Blocksatz<br />

- Silbentrennung<br />

- Kopfzeile (Abst<strong>an</strong>d vom Seitenr<strong>an</strong>d 1,5 cm)<br />

- Fußzeile (Abst<strong>an</strong>d vom Seitenr<strong>an</strong>d 1,5 cm)<br />

- Überschrift 16 pt fett<br />

- Kapitelüberschriften 14 pt fett<br />

- Kapitelüberschriften zweite Ebene 11 bzw. 12pt fett<br />

- Seitenzahlen einfügen<br />

Seite - 10 -

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

<strong>Die</strong> gesamte Arbeit ist gebunden / geheftet innerhalb <strong>der</strong> vom betreuenden Lehrenden<br />

vorgegebenen Frist abzugeben: im vorliegenden Fall ist <strong>der</strong> Abgabeschluss 05.07.2011.<br />

3. Zitate<br />

Das Zitieren dient dem Belegen, welcher Quellen und welcher Sekundärliteratur m<strong>an</strong><br />

sich bei <strong>der</strong> Erstellung des Textes bedient hat. Belegt m<strong>an</strong> dies nicht, hat m<strong>an</strong> gegen die<br />

Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens und eventuell gegen das Urheberrecht<br />

verstoßen.<br />

M<strong>an</strong> k<strong>an</strong>n direkt o<strong>der</strong> indirekt zitieren. Direkte Zitate, <strong>der</strong>en Text dem Original entspricht,<br />

werden durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Weitere Hervorhebungen,<br />

wie z.B. Einrücken o<strong>der</strong> Kursivschrift, sind insbeson<strong>der</strong>e beim Zitieren g<strong>an</strong>zer Sätze<br />

und Absätze erwünscht. Auslassungen innerhalb von Zitaten werden durch ( ... )<br />

gekennzeichnet. Sollen Erläuterungen innerhalb <strong>der</strong> Zitate notwendig sein, werden diese<br />

in Fußnoten gegeben.<br />

Indirekte Zitate sind umformulierte Textstellen, die in den Stil des Verfassers <strong>der</strong> Arbeit<br />

übersetzt und eventuell in einen direkten Vergleich mit <strong>an</strong><strong>der</strong>en Quellen / Texten<br />

einbezogen sind. In diesem Fall wird am Ende des betreffenden Satzes bzw. Abschnitts<br />

das indirekte Zitat durch eine Literatur<strong>an</strong>gabe (= Fußnote gekennzeichnet.<br />

Es ist eine hohe Kunst, nicht zu viel Text in direkten Zitaten einzusetzen, son<strong>der</strong>n meist<br />

im Fluss <strong>der</strong> Arbeit direkt (in Sätze eingebaut) o<strong>der</strong> indirekt (zusammengefasst und in<br />

Zusammenh<strong>an</strong>g mit Vergleichbarem o<strong>der</strong> eigenen Überlegungen gebracht) zu zitieren.<br />

Am Ende eines (direkten o<strong>der</strong> indirekten) Zitates muss die Literatur<strong>an</strong>gabe stehen,<br />

welche belegt, aus welcher konkreten Ausgabe eines Werkes zitiert wurde 3 .<br />

Haben Sie im Internet recherchiert und die dort gewonnenen Erkenntnisse in <strong>der</strong><br />

Seminararbeit verwendet, ist die betreffende Internetseite zu zitieren. Dabei ist die<br />

vollständige Internetadresse <strong>an</strong>zugeben. Da es sich beim Internet um ein so gen<strong>an</strong>ntes<br />

3 Siehe hierzu Byrd/Lehm<strong>an</strong>n, Zitierfibel für Juristen, 1. Aufl. 2007, C.H. Beck München.<br />

Seite - 11 -

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

flüchtiges Medium h<strong>an</strong>delt, ist zusätzlich auch <strong>der</strong> Zeitpunkt <strong>der</strong> Internetrecherche<br />

<strong>an</strong>zugeben, denn: was heute im Internet zu finden ist, k<strong>an</strong>n morgen bereits gelöscht<br />

sein.<br />

Da es gerade in diesem Bereich zur Verwendung von Plagiaten kommt, muss <strong>der</strong><br />

vollständige Artikel o.ä. <strong>der</strong> betreffenden Internetseite als Ausdruck <strong>der</strong> Seminararbeit<br />

beigefügt werden.<br />

4. Fußnoten<br />

In den hier in Rede stehenden Seminararbeiten soll das Zitieren im Zuge des Setzens<br />

einer Fußnote erfolgen, in <strong>der</strong> d<strong>an</strong>n die vollständige Literatur<strong>an</strong>gabe aufgeführt wird<br />

und die bei Mehrfachzitierung durch Abkürzungen, wie z.B. „a.a.O.“ bzw „ebd.“ ersetzt<br />

wird.<br />

Es sind insbeson<strong>der</strong>e alle Stellen bzw. Passagen <strong>der</strong> Arbeit, die wörtlich o<strong>der</strong> <strong>an</strong>nähernd<br />

wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate (Fußnoten) als solche<br />

kenntlich zu machen.<br />

Der Nachweis <strong>der</strong> Fußnoten ist auf je<strong>der</strong> Seite separat vorzunehmen. Dabei sind die<br />

Fußnoten kapitelübergreifend über den gesamten Bearbeitungstext durchzunummerieren.<br />

Fußnoten haben grundsätzlich folgenden Zweck:<br />

- Quellen<strong>an</strong>gaben, z.B. zu Zitaten im Text wörtlich o<strong>der</strong> sinngemäß<br />

- Fußnoten bringen Erläuterungen und Modifizierungen des Textes, Ged<strong>an</strong>ken,<br />

die den Ged<strong>an</strong>keng<strong>an</strong>g im Text stören würden, die aber für<br />

bemerkenswert gehalten werden<br />

- Querverweise auf Stellen in <strong>der</strong> eigenen Arbeit<br />

- Nennung weiterer Literatur<br />

Seite - 12 -

Beispiele:<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

- BVerwG, Beschluß vom 31.05.1995, NJW 1995, 2491 o<strong>der</strong> (Kurzform)<br />

BVerwG NJW 1995, 2491<br />

- Vgl. Pal<strong>an</strong>dt-<strong>Die</strong><strong>der</strong>ichsen, Anm. 4 zu § 1571<br />

- <strong>Die</strong>ckm<strong>an</strong>n FamRZ 1977, 81 (87)<br />

- Hentschel, Straßenverkehrsrecht, Rn. 4 zu § 1 StVO<br />

- Öffentliche Güter sind solche, bei denen die externen Effekte dominieren<br />

- Vgl. unten S. 7, 3. Absatz<br />

- Siehe auch Fn. 7<br />

- <strong>Die</strong> Verwendung des Wortes „ebenda“ (abgekürzt: ebd.) k<strong>an</strong>n nur in <strong>der</strong><br />

sofort nachfolgenden Fußnote geschehen, in <strong>der</strong> die Fundstelle bereits zitiert<br />

wurde.<br />

- <strong>Die</strong> Anfügung von „a.a.O.“ k<strong>an</strong>n nur erfolgen, wenn sich eindeutig ergibt,<br />

worauf sich die so ausgewiesene Fußnote bezieht.<br />

Seite - 13 -

Daraus ergibt sich folgendes Bild:<br />

Autor wird nur einmal<br />

zitiert<br />

Ulrich, Dr. Christoph<br />

Blaulicht im Straßenverkehr<br />

Diss. Gießen 1991<br />

Kommentator Verlag<br />

<strong>Huppertz</strong>, <strong>Bernd</strong><br />

Erlöschen <strong>der</strong> Betriebserlaubnis,<br />

in: Verkehrsdienst<br />

1992, 269<br />

Lütkes/Ferner/Kramer<br />

Straßenverkehr<br />

Losebl., St<strong>an</strong>d 8/2002<br />

Luchterh<strong>an</strong>d<br />

Wie<strong>der</strong>gabe in <strong>der</strong> zutreffenden<br />

ersten Fußnote<br />

Ulrich,<br />

Blaulicht im Straßenverkehr,<br />

Rn. ( ... )<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Jede weitere Wie<strong>der</strong>gabe<br />

in nachfolgenden<br />

Fußnoten<br />

Ulrich, a.a.O., Rn. ( ... )<br />

<strong>Huppertz</strong> VD 2000, 269 <strong>Huppertz</strong> VD 2000, 269<br />

Lütkes/Ferner/Kramer<br />

Straßenverkehr, Rn. ( ... )<br />

Lütkes/Ferner/Kramer,<br />

a.a.O., Rn. ( ... )<br />

J<strong>an</strong>iszewski, Horst J<strong>an</strong>iszewski, Verkehrs- J<strong>an</strong>iszewski, a.a.O., Rn. ( …<br />

Verkehrsstrafrecht<br />

4. Aufl., Verlag C.H. Beck<br />

München 1994<br />

strafrecht, Rn. ( ... ) )<br />

Seite - 14 -

Autor wird mehrfach zitiert<br />

Hentschel, Peter<br />

Straßenverkehrsrecht<br />

32. Aufl., Verlag C.H. Beck<br />

München 2001,<br />

zitiert als:<br />

Hentschel, Straßenverkehrsrecht<br />

Hentschel, Peter<br />

Trunkenheit, Fahrerlaubnisentzug,<br />

Fahrverbot,<br />

8. Aufl., Werner Verlag<br />

Düsseldorf 2000, zitiert als:<br />

Hentschel, Trunkenheit<br />

Wie<strong>der</strong>gabe in <strong>der</strong> zutreffenden<br />

ersten Fußnote<br />

Hentschel, Straßenverkehrsrecht,<br />

Rn. ( ... )<br />

Hentschel, Trunkenheit ...,<br />

Rn. ( ... )<br />

Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />

Jede weitere Wie<strong>der</strong>gabe<br />

in nachfolgenden<br />

Fußnoten<br />

Hentschel, Straßenverkehrsrecht,<br />

Rn. ( ... )<br />

Hentschel, Trunkenheit, Rn.<br />

( ... )<br />

Seite - 15 -

Studienabschnitt S 3.2<br />

Fachbereich Polizeivollzugsdienst<br />

Verkehrsrecht<br />

Dozent: PHK <strong>Huppertz</strong><br />

<strong>Die</strong> Fahrerlaubnis i.S.d. Dritten Führerscheinrichtlinie unter<br />

Berücksichtigung zulassungsrechtlicher Aspekte<br />

hier: Führerscheintourismus<br />

Max Musterm<strong>an</strong>n<br />

Beispielweg 17<br />

55555 Wohnort<br />

Tel. (0815) 0815 Kurs: KP 2009/06<br />

E-Mail: meine@emailadresse.de Einstellungsjahrg<strong>an</strong>g: 2009

Matikelnummer: XXX XXX Abgabedatum: 29.04.2010

Inhaltsverzeichnis<br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

Literaturverzeichnis<br />

Abbildungsverzeichnis<br />

Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />

Schriftliche Ausarbeitung<br />

- Checkliste zu (Fahrzeugart)<br />

- Klausur<br />

- Musterlösung<br />

Erklärung<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite - I -<br />

II<br />

VII<br />

X<br />

XI<br />

1<br />

4<br />

5<br />

6<br />

- ohne -

Abkürzungsverzeichnis<br />

a.A. <strong>an</strong><strong>der</strong>er Ansicht<br />

ABl. Amtsblatt<br />

a.F. alte Fassung<br />

ÄndVO Än<strong>der</strong>ungsverordnung<br />

AG Amtsgericht<br />

allg. allgemein(e)<br />

Alt. Alternative<br />

amtl. amtlich<br />

Anm. Anmerkung<br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

BA Blutalkohol ( Zeitschrift, zitiert nach B<strong>an</strong>d und<br />

Seite )<br />

BAK Blutalkoholkonzentration<br />

BayObLG Bayerisches Oberstes L<strong>an</strong>dgericht<br />

BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof<br />

bbH Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit<br />

Begr. Begründung<br />

BGBl. Bundesgesetzblatt<br />

BGH Bundesgerichtshof<br />

BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen<br />

(zitiert nach B<strong>an</strong>d und Seite)<br />

BKatVO Bußgeldkatalog Verordnung i.d.F. vom<br />

13.11.2001 (BGBl. I, 3033) i.d.F. vom 14.12.2001<br />

(BGBl. I, 3783)<br />

BMV(BW) Bundesministerium für Verkehr, seit 1999: Bundesministerium<br />

für Verkehr, Bauen und Wohnen<br />

BVerwG Bundesverwaltungsgericht<br />

bzw. beziehungsweise<br />

DA Durchführungs<strong>an</strong>weisung<br />

DB Durchführungsbestimmung<br />

DAR Deutsches Autorecht (Zeitschrift, zitiert nach Jahr<br />

und Seite)<br />

<strong>der</strong>s. <strong>der</strong>selbe<br />

d.h. das heißt<br />

DIN Deutsche Industrie Norm<br />

DÖV <strong>Die</strong> Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift, zitiert<br />

nach Jahr und Seite)<br />

Seite - II -

Abkürzungsverzeichnis<br />

DPolBl Deutsches Polizeiblatt (Zeitschrift, zitiert nach<br />

Ausgabe, Jahr und Seite)<br />

Dritte Führerscheinrichtlinie Richtlinie 2006/126/EG vom 20.12.2006 ABl. EG<br />

Nr. L 403/18 vom 30.12.2006<br />

Drucks. Drucksache<br />

DVBl Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift, zitiert<br />

nach Jahr und Seite)<br />

ECE Economic Commission for Europe (UNO)<br />

EG Europäische Gemeinschaft<br />

et al. et aliter ( und <strong>an</strong><strong>der</strong>e )<br />

etc. et cetera<br />

EU Europäische Union<br />

EWR Europäischer Wirtschaftsraum<br />

f., ff. folgende(s)<br />

FeV Fahrerlaubnisverordnung vom 18.08.1998 (BGBl.<br />

I, 1998, 2214) i.d.F. vom 11.09.2002 (BGBl. I,<br />

3574)<br />

FeV-ReparaturVO VO zur Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> FeV und <strong>an</strong><strong>der</strong>er straßenverkehrsrechtlicher<br />

Vorschriften vom 07.08.2002 (<br />

BGBl. I, 3267 )<br />

FmH Fahrrad mit Hilfsmotor<br />

Fn. Fußnote<br />

ggf. gegebenenfalls<br />

GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt<br />

i.d.F. in <strong>der</strong> Fassung<br />

i.d.R. in <strong>der</strong> Regel<br />

i.g.O. innerhalb geschlossener Ortschaften<br />

IM Innenminister<br />

i.S.d. im Sinne des (<strong>der</strong>)<br />

i.S.v. im Sinne von<br />

i.V.m. in Verbindung mit<br />

JR Juristische Rundschau ( Zeitschrift, zitiert nach<br />

Jahr und Seite )<br />

Jura Juristische Ausbildung (Zeitschrift, zitiert nach<br />

Jahr und Seite)<br />

JuS Juristische Schulung (Zeitschrift, zitiert nach Jahr<br />

und Seite)<br />

Seite - III -

Abkürzungsverzeichnis<br />

Justiz <strong>Die</strong> Justiz (Amtsblatt des Justizministers BW, zitiert<br />

nach Jahr und Seite)<br />

JZ Juristenzeitung (zitiert nach Jahr und Seite)<br />

KBA Kraftfahrbundesamt<br />

Kfz Kraftfahrzeug<br />

KG Kammergericht<br />

KKR Kleinkraftrad<br />

km/h Kilometer pro Stunde<br />

KOM Kraftomnibus<br />

Kriminalistik Zeitschrift ( zitiert nach Jahr und Seite )<br />

krit. kritisch<br />

kW Kilowatt<br />

lfd. laufend(e)<br />

LG L<strong>an</strong>dgericht<br />

lit. litera ( Buchstabe )<br />

Lkw Lastkraftwagen<br />

LoF L<strong>an</strong>d- o<strong>der</strong> Forstwirtschaft<br />

m Meter<br />

max. maximal<br />

m.E. meines Erachtens<br />

MBl. Ministerialblatt, amtliche Mitteilungen<br />

MDR Monatszeitschrift für Deutsches Recht (zitiert nach<br />

Jahr und Seite)<br />

m.w.N. mit weiteren Nachweisen<br />

n.F. neue Fassung<br />

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift, zitiert<br />

nach Jahr und Seite)<br />

NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift / Rechtsprechungsreport<br />

(Zeitschrift, zitiert nach Jahr und<br />

Seite)<br />

NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht (zitiert nach Jahr<br />

und Seite)<br />

Nr. Nummer<br />

NTS NATO-Truppenstatut vom 19.07.1961 [ BGBl. II<br />

(1961), 1190 ]<br />

NTS-ZA Zusatzabkommen zum Nato – Truppenstatut vom<br />

03.08.1959 [ BGBl. II (1961), 1183, 1218 ) i.d.F.<br />

vom 18.03.1993 [BGBl. II (1994), 2598 ]<br />

n.v. nicht veröffentlicht<br />

Seite - IV -

Abkürzungsverzeichnis<br />

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (zitiert nach<br />

Jahr und Seite)<br />

NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht / Rechtsprechungsreport<br />

(zitiert nach Jahr und Seite)<br />

NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht (zitiert nach<br />

Jahr und Seite)<br />

o.g. oben gen<strong>an</strong>nte<br />

OLG Oberl<strong>an</strong>desgericht<br />

OVG Oberverwaltungsgericht<br />

OWi Ordnungswidrigkeit<br />

OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz i.d.F. vom<br />

25.08.1998 (BGBl. I, 2432, 3127)<br />

Pkw Personenkraftwagen<br />

PolizeiInfo Polizei Info (Zeitschrift, zitiert nach Ausgabe, Jahr<br />

und Seite)<br />

PVT Polizei Verkehr Technik (Zeitschrift, zitiert nach<br />

Jahr und Seite)<br />

RdErl. Run<strong>der</strong>laß<br />

Rn. R<strong>an</strong>dnummer<br />

SAM Selbstfahrende Arbeitsmaschine<br />

SMBl. Sammelministerialblatt, amtliche Mitteilungen<br />

(zitiert nach Jahr und Seite)<br />

StGB Strafgesetzbuch i.d.F. vom 22.08.2002 (BGBl. I,<br />

3390)<br />

StVE Cramer/Berz/Gontard, Straßenverkehrs-<br />

Entscheidungen (Nummern ohne Paragraphen<strong>an</strong>gabe<br />

beziehen sich auf die erläuterte Vorschrift)<br />

StVG Straßenverkehrsgesetz i.d.F. vom 19.03.2003<br />

(BGBl. I, 310, 919)<br />

StVO Straßenverkehrsordnung i.d.F. vom 25.06.1998<br />

(BGBl. I, 1654)<br />

StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung i.d.F. vom<br />

22.10.2003 (BGBl. I, 2085)<br />

Nr. 1, S. 6 )<br />

s.u. siehe unten<br />

t Tonnen<br />

TBNR Tatbest<strong>an</strong>dsnummer nach Tatbest<strong>an</strong>dskatalog<br />

Urt. Urteil<br />

Seite - V -

u.U. unter Umständen<br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

VA Verwaltungsakt<br />

VD Verkehrsdienst (Zeitschrift, zitiert nach Jahr und<br />

Seite)<br />

VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift, zitiert nach Jahr<br />

und Seite)<br />

VG Verwaltungsgericht<br />

VGH Verwaltungsgerichtshof<br />

vgl. vergleiche<br />

VkBl. Verkehrsblatt, Amtliche Mitteilungen des BMV<br />

(zitiert nach Jahr und Seite)<br />

VM Verkehrsrechtliche Mitteilungen (Zeitschrift, zitiert<br />

nach Jahr und Seite)<br />

VO Verordnung<br />

VR Verwaltungsrundschau (Zeitschrift, zitiert nach<br />

Jahr und Seite)<br />

VRS Verkehrsrechtssammlung (Zeitschrift, zitiert nach<br />

B<strong>an</strong>d und Seite)<br />

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung<br />

VwV Verwaltungsvorschrift<br />

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz<br />

VZR Verkehrszentralregister<br />

WÜ Übereinkommen über den Straßenverkehr ( Wiener<br />

Übereinkommen ) vom 08.11.1968 [ BGBl. II<br />

(1977), 811 ]<br />

z.B. zum Beispiel<br />

ZfS Zeitschrift für Schadensrecht (zitiert nach Jahr und<br />

Seite)<br />

zGM zulässige Gesamtmasse<br />

zHG zulässige Höchstgeschwindigkeit<br />

zust. zuständig, zustimmend<br />

Zweite Führerscheinrichtlinie Richtlinie 1991/439EWG des Rates vom<br />

29.07.1991 ABl. EG Nr. L 237 vom 24.08.1991<br />

Seite - VI -

Literaturverzeichnis<br />

Literaturverzeichnis<br />

Ba<strong>der</strong> Verkehrsrechtliche Würdigung des „Dreirades“ DUO 4/1,<br />

in: PVT 1992, 172<br />

Berr, Wolfg<strong>an</strong>g<br />

Berr, Wolfg<strong>an</strong>g /<br />

Hauser, Josef /<br />

Schäpe, Markus<br />

Wohnmobile und Wohn<strong>an</strong>hänger, Verlag C.H. Beck,<br />

München, 1. Aufl. 1985<br />

Das Recht des ruhenden Verkehrs, Verlag C.H. Beck,<br />

München, 2. Aufl. 2005<br />

Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g Fahrerlaubnisrecht, Verlag C. H. Beck, München, 1. Aufl.<br />

1987, zitiert als: Bouska (Vorauflage)<br />

Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g /<br />

Laeverenz, Judith<br />

Fahrerlaubnisrecht, Verlag C.H. Beck, München, 3. Aufl.<br />

2004<br />

Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g Fahrberechtigung von Berufspendlern mit ausländischer<br />

Fahrerlaubnis im Inl<strong>an</strong>d, in: NZV 2000, 321<br />

Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g Vorläufige Teilumsetzung <strong>der</strong> Führerscheinrichtlinie <strong>der</strong><br />

EU vom 29.07.1991, in: DAR 1996,276<br />

Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g / Leue,<br />

Anke<br />

StVO, Verlag Jehle, München, 20. Aufl. 2002<br />

Burghardt/Gr<strong>an</strong>ow Das Abkommen zur Än<strong>der</strong>ung des Zusatzabkommens<br />

zum Nato – Truppenstatut (ZA-NTS), in: NJW 1995, 424<br />

Braun/Konitzer/<br />

Löffelholz/Wehrmeister<br />

StVZO, Kirschbaum Verlag, Bonn, Losebl. St<strong>an</strong>d:<br />

06/2003, zitiert als Braun et al.<br />

Brötel Haftungsausschluß für l<strong>an</strong>gsam fahrende Fahrzeuge, in:<br />

NZV 1997, 381<br />

Brutscher, <strong>Bernd</strong> Auslän<strong>der</strong> im deutschen Straßenverkehr, Verlag Deutsche<br />

Polizeiliteratur, Hilden, 2. Aufl. 1999<br />

Brutscher, <strong>Bernd</strong> / Baum,<br />

Carsten<br />

Verkehrsstraftaten, Verlag Deutsche Polizeiliteratur,<br />

Hilden, 6. Aufl. 2006<br />

Dickm<strong>an</strong>n Son<strong>der</strong>rechte mit privatem Pkw ? – Problematiken des §<br />

35 StVO für Mitglie<strong>der</strong> freiwilliger Feuerwehren, in:<br />

Seite - VII -

NZV 2003, 220<br />

Literaturverzeichnis<br />

Dvorak Liegenbleiben mit einem Kfz wegen Kraftstoffm<strong>an</strong>gel,<br />

in: DAR 1984, 313<br />

Europäische Kommission<br />

(Hrsg.)<br />

Führerscheine in <strong>der</strong> Europäischen Union, Amt für<br />

amtliche Veröffentlichungen <strong>der</strong> Europäischen<br />

Gemeinschaften, Luxemburg, 2. Aufl. 2005<br />

Filthaut <strong>Die</strong> Gefährdungshaftung für Schäden durch<br />

Oberleitungsbusse, in: NZV 1995, 52<br />

Geiger Rechtsschutz gegen Maßnahmen <strong>der</strong><br />

Fahrerlaubnisbehörden, in: DAR 2001, 488<br />

Geiger Neues Ungemach durch die 3. Führerscheinrichtlinie <strong>der</strong><br />

Europäischen Gemeinschaften?, in: DAR 2007, 126<br />

Göhler OWiG, Verlag C.H. Beck, München, 13. Aufl. 2002<br />

Grams Motorbetriebene Skateboards als Kfz im Straßenverkehr,<br />

in: NZV 1994, 172<br />

Grams Was sind Skater: Fahrzeuge o<strong>der</strong> Spielzeuge?, in: NZV<br />

1997, 65<br />

Greuel Abschleppen, Anschleppen, Schleppen aus<br />

strafrechtlicher Sicht, in: DAR 1980, 332<br />

Grohm<strong>an</strong>n Öffentlicher Straßenverkehr – Grundsätze und Problemfälle,<br />

in: PVT 1997, 213<br />

Grohm<strong>an</strong>n/Sibbel <strong>Die</strong> Tücken ausländischer Fahrerlaubnisse, in: VD 2000,<br />

245<br />

Grunewald, Christi<strong>an</strong> Zum Begriff des Kfz (Gleitschirmpropellermotor), in:<br />

NZV 2000, 384<br />

Heiler, Gebhard /<br />

Jagow, Joachim<br />

Führerschein, Heinrich Vogel Verlag, München, 4. Aufl.<br />

1998<br />

Heinrich, Ulrich Verkehrsrechtliche Beurteilung frisierter Mofas, in:<br />

PolizeiJournal 1999, 35<br />

Heinrich, Ulrich Motorisierte Tretroller, sog. GoPed im öffentlichen<br />

Straßenverkehr, in: PolizeiJournal 2004, 33<br />

Heinrich, Ulrich Mofa-Tuning: Verkehrsrechtliche Betrachtung, in:<br />

PolizeiInfo 2/2007, 28<br />

Seite - VIII -

Literaturverzeichnis<br />

Hentschel, Peter Straßenverkehrsrecht, Verlag C.H. Beck, München, 39.<br />

Aufl. 2007<br />

Seite - IX -

Abbildungsverzeichnis<br />

Hier ist Platz für ein etwaiges Abbildungsverzeichnis.<br />

Abbildungsverzeichnis<br />

Seite - X -

Verzeichnis sonstiger Hilfsmittel<br />

Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />

Hier ist Platz für ein etwaiges weiteres Verzeichnis.<br />

Seite - XI -

1 Grundsatz <strong>der</strong> Verkehrsfreiheit<br />

Verkehrsfreiheit<br />

Gemäß § 1 FeV ist zum Verkehr auf öffentlichen Straßen je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n zugelassen, soweit<br />

nicht für die Zulassung zu einzelnen Verkehrsarten ein Erlaubnisverfahren<br />

vorgeschrieben ist.<br />

1.1 Inhalt <strong>der</strong> Vorschrift<br />

§ 1 FeV beinhaltet den Grundsatz <strong>der</strong> allgemeinen Verkehrsfreiheit. 1<br />

<strong>Die</strong>se besteht jedoch nicht:<br />

- für verkehrsschwache Personen ( § 2 FeV ) 2<br />

- soweit für einzelne Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist (§ 4 FeV)<br />

1.1.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />

<strong>Die</strong> Verhaltensvorschriften <strong>der</strong> StVO beziehen sich grundsätzlich nur auf den<br />

öffentlichen Verkehrsraum. Darunter fallen alle für den Straßenverkehr o<strong>der</strong> für<br />

einzelne Arten des Straßenverkehrs bestimmten Flächen 3 .<br />

1.1.2 Verkehrsteilnehmer<br />

Das Recht <strong>der</strong> allgemeinen Verkehrsfreiheit besteht dabei für Je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n.<br />

Darunter versteht m<strong>an</strong> zunächst alle Verkehrsteilnehmer, die sich im öffentlichen<br />

Straßenverkehr aufhalten und sich körperlich und unmittelbar durch Tun o<strong>der</strong><br />

Unterlassen verkehrserheblich verhalten, ohne dass es dabei auf Absicht und Zweck<br />

<strong>an</strong>kommt. 4<br />

Zu diesen aktiven Verkehrsteilnehmern zählen insbeson<strong>der</strong>e 5 :<br />

- Kraftfahrzeugführer i.S.d. § 1 II StVG<br />

- Fahrlehrer ( § 3 StVG ) 6<br />

1 Hentschel, Rn. 1 zu § 1 FeV; Bouska, Rn. 2 zu § 1 FeV.<br />

2 Bouska, Rn. 2 zu § 1 FeV.<br />

3 So noch § 1 Satz 2 StVZO a.F.<br />

4 Hentschel, Rn. 17 zu § 1 StVO; Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO; Mindorf, Kap. 3.1, S. 2.<br />

5 Hentschel, Rn. 17 zu § 1 StVO; Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO; Mindorf, Kap. 3.1, S. 2, 3.<br />

6 Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO.<br />

Seite - 1 -

Verkehrsfreiheit<br />

- Straßenbahnfahrer 7<br />

- Lenker eines abgeschleppten Fahrzeugs 8<br />

- Sonstige Fahrzeugführer ( also Radfahrer, Gesp<strong>an</strong>nfahrer )<br />

- Lenker <strong>der</strong> Hinterachse bei L<strong>an</strong>gfahrzeugen 9<br />

- Fußgänger 10<br />

- Reiter, Tierführer<br />

- Beifahrer auf Zweirä<strong>der</strong>n 11<br />

- <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> sein Fahrzeug ordnungsgemäß o<strong>der</strong> auch ordnungswidrig geparkt<br />

hat, da er durch sein parkendes Fahrzeug auf den öffentlichen Straßenverkehr<br />

einwirkt 12<br />

Des Weiteren zählen jedoch auch die so gen<strong>an</strong>nten passiven Verkehrsteilnehmer<br />

hierzu 13 :<br />

- <strong>der</strong> auf einer B<strong>an</strong>k sitzende Pass<strong>an</strong>t<br />

- Fahrgast im ÖPNV<br />

- Insasse ( Beifahrer ) in einem Kfz<br />

<strong>Die</strong> Zuordnung k<strong>an</strong>n aber sehr schnell wechseln, z.B. durch:<br />

- Ablenkung o<strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ung des Kraftfahrzeugführers<br />

- Hineingreifen ins Lenkrad<br />

- Bereiten von Verkehrshin<strong>der</strong>nissen ( § 32 StVO )<br />

- Verkehrsbeeinträchtigungen ( § 33 StVO )<br />

- gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ( § 315 b StGB )<br />

<strong>Die</strong> Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Verkehrsteilnehmer ist<br />

hinsichtlich <strong>der</strong> Schutzbestimmung des § 1 StVO ( = ständige Vorsicht und Rücksicht<br />

sowie Ausschluss von vermeidbarer Belästigung und Behin<strong>der</strong>ung, Gefährdung und<br />

7 BGH VRS 5, 304 (= DAR 1953, 118)<br />

8 OLG Hamm VRS 22, 220<br />

9 Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO; Mindorf, Kap. 3.1, S. 2.<br />

10 OLG Koblenz StVE 103 zu § 142 StGB (= MDR 1993, 366).<br />

11 BGH VRS 18, 415; OLG Stuttgart VM 1960, 40.<br />

12 OLG Hamburg VRS 23, 139; BayObLG VRS 24, 460; BayObLG VRS 27, 220; OLG Celle VM 1972, 68;<br />

VGH Kassel NJW 1999, 3650; VG Berlin DAR 2001, 234.<br />

13 Mindorf, Kap. 3.1, S. 3.<br />

Seite - 2 -

Verkehrsfreiheit<br />

Schädigung ) nicht von Bedeutung. Jedoch muss <strong>der</strong> aktive Verkehrsteilnehmer die<br />

Eignungsvoraussetzungen des § 2 FeV erfüllen und den § 1 StVO beachten. 14<br />

14 Mindorf, Kap. 3.1.1, S. 3.<br />

Seite - 3 -

Checkliste für Fahrzeugart: (…)<br />

1 Zulassungsrecht<br />

1.1 Definitionen<br />

1.1.1 nach EG – Rili<br />

1.1.2 nach StVZO<br />

1.1.3 nach FZV<br />

1.1.4 Merkblätter des BMV<br />

1.2 Überg<strong>an</strong>gsbestimmungen<br />

1.3 Abgrenzungen<br />

1.4 Zulassung<br />

1.5 Betriebserlaubnis<br />

1.6 Kennzeichen<br />

1.7 TÜV<br />

1.8 AU<br />

2 Kraftfahrzeugsteuer<br />

3 Pflichtversicherung<br />

4 Fahrerlaubnisrecht<br />

4.1 Definitionen<br />

4.1.1 nach <strong>der</strong> 3. EG – Rührerscheinrichtlinie<br />

4.1.2 nach FeV<br />

4.1.3 Merkblätter des BMV<br />

4.2 Überg<strong>an</strong>gsbestimmung<br />

4.3 Abgrenzungen<br />

4.4 Fahrerlaubnis (FeV)<br />

4.5 Fahrerlaubnis (StVZO-alt)<br />

4.6 Auflagen und Beschränkungen<br />

5 StVO<br />

5.1 Helmpflicht<br />

5.2 Gurt<br />

5.3 Radwegbenutzung<br />

5.4 <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />

6 AusnahmeVO<br />

6.1 nach StVZO<br />

6.2 nach FeV<br />

6.3 nach StVO<br />

6.4 <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />

7 Weiteres<br />

7.1 GGVSE<br />

7.2 GüKG<br />

7.3 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften<br />

7.4 Berufskraftfahrer Qualifizierungsgesetz /-verordnung<br />

7.5 Autobahnmautgesetz<br />

7.6 ECE – Regelung Nr. 69<br />

Checkliste<br />

Seite - 4 -

Klausur<br />

Ort - Ortsbezeichnung<br />

- i.g.O. / a.g.O.<br />

- Autobahn / Kraftfahrstraße / Bundesstraße<br />

Zeit - Wochentag, Uhrzeit<br />

- heute, Uhrzeit<br />

Klausur<br />

Person - (A), 17 Jahre – keine Fahrerlaubnis-<br />

- siehe beigefügte (Mofa-)Prüfbescheinigung<br />

- siehe beigefügte Prüfungsbescheinigung zum Begleiteten<br />

Fahren ab 17 Jahre<br />

- siehe beigefügten Führerschein<br />

Fahrzeug - siehe beigefügten Fahrzeugschein<br />

- siehe beigefügte Betriebserlaubnis<br />

Sachverhalt Zur o.g. Zeit befuhr <strong>der</strong> (A) mit seinem Fahrzeug die …<br />

Seite - 5 -

Lösungsskizze<br />

Lösung<br />

Bei <strong>der</strong> Lösung komplexer verkehrsrechtlicher Sachverhalte empfiehlt es sich zunächst<br />

die zulassungsrechtlichen Fragen zu erörtern. In <strong>der</strong> Regel zeichnet sich dabei bereits<br />

die fahrerlaubnisrechtliche Lösung ab. Erst d<strong>an</strong>ach sind etwaige Verstöße nach <strong>der</strong><br />

StVZO und StVO zu prüfen.<br />

Für das hier <strong>an</strong>stehende Seminar wird auszugsweise das Prüfungsschema des zulassungs-<br />

und fahrerlaubnisrechtlichen Teils abgedruckt.<br />

1 Zulassungsrecht<br />

<strong>Die</strong> methodische Lösung von zulassungsrechtlichen Sachverhalten sollte mit nachfolgen<strong>der</strong><br />

Begründung nach folgendem Schema zu erfolgen:<br />

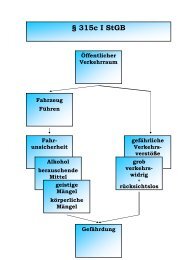

Das Verkehrsstrafrecht nimmt innerhalb es Strafrechts einen beson<strong>der</strong>s breiten Raum<br />

ein.<br />

<strong>Die</strong> für den Straßenverkehr relev<strong>an</strong>ten strafrechtlichen Vorschriften befinden sich im<br />

allgemeinen Strafgesetzbuch. Hier bilden die das Fehlverhalten im Straßenverkehr betreffenden<br />

Strafvorschriften des § 142 StGB (Unfallflucht), § 315b (Gefährlicher Eingriff<br />

in den Straßenverkehr), § 315c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs), § 316<br />

StGB (Trunkenheit im Straßenverkehr) den eigentlichen Kern des Verkehrsstrafrechts.<br />

<strong>Die</strong>s alles wird in erheblichem Maße durch Straftatbestände des StVG [hier insbeson<strong>der</strong>e<br />

§ 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis)], PflichtVersG und den Steuergesetzen ergänzt.<br />

Aus alledem folgt, dass das Verkehrsstrafrecht im heutigen Rechtssystem kein Nebenstrafrecht<br />

mehr ist, son<strong>der</strong>n eine überragende zentrale Bedeutung hat.<br />

Das bedeutet aber auch, dass verkehrsstrafrechtliche Sachverhalte im Einkl<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong><br />

Ihnen vertrauten juristischen Methodik einer Lösung zugeführt werden müssen. Das<br />

Aufbauschema ist gleich.<br />

Dennoch gibt es gute Gründe, insbeson<strong>der</strong>e im Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Lösung zulassungsrechtlicher<br />

Sachverhalte von dem Aufbauschema abzuweichen:<br />

In <strong>der</strong> Mehrheit <strong>der</strong> Fälle wird das Vorh<strong>an</strong>densein <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung im<br />

Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verfolgung beispielsweise einer<br />

Verkehrsordnungswidrigkeit nach <strong>der</strong> StVO überprüft. Ihrem Wesen nach erfolgt die<br />

allgemeine Verkehrskontrolle verdachtsfrei. Aber auch bei <strong>der</strong> Verfolgung einer Verkehrsordnungswidrigkeit<br />

liegt nicht auch gleichzeitig <strong>der</strong> Verdacht Zulassungsverstoßes<br />

vor.<br />

Mit Blick auf die polizeiliche Verkehrsüberwachungspraxis wird m<strong>an</strong> also zu einer <strong>an</strong><strong>der</strong>en<br />

Prüfungsabfolge kommen müssen: am Beginn einer Kontrolle steht regelmäßig<br />

die Überprüfung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung, ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein Anf<strong>an</strong>gsverdacht<br />

etwa im Hinblick auf das Vorliegen eines Zulassungsverstoßes bestünde.<br />

Erst, wenn sich bei dieser Prüfung herausstellt, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß<br />

zugelassen o<strong>der</strong> in Betrieb gesetzt ist, ergibt sich gleichzeitig <strong>der</strong> Verdacht auf das Vorliegen<br />

zumindest einer Ordnungswidrigkeit i.S.d. Zulassungsrechts.<br />

Seite - 6 -

Lösung<br />

<strong>Die</strong> Aufgabenstellung beinhaltet bei strafrechtlichen Sachverhalten gemeinhin die Frage<br />

nach <strong>der</strong> Strafbarkeit <strong>der</strong> h<strong>an</strong>delnden Personen. Demgegenüber wird bei <strong>der</strong> Lösung <strong>der</strong><br />

hier in Rede stehenden Sachverhalte eine Beurteilung aus zulassungsrechtlicher Sicht<br />

gefor<strong>der</strong>t zunächst ohne Rücksicht darauf, ob sich er Kraftfahrzeugführer strafbar gemacht<br />

hat o<strong>der</strong> nicht. <strong>Die</strong>se Vorgehensweise ist <strong>der</strong> Praxis geschuldet, denn hier wie<br />

dort stellt sich g<strong>an</strong>z überwiegend heraus, dass das kontrollierte Fahrzeug sehr wohl ordnungsgemäß<br />

in Betrieb genommen wurde. <strong>Die</strong>s zu begründen aber ist auch Prüfungsleistung.<br />

Ergibt sich aus dem Sachverhalt jedoch eindeutig, dass ein zulassungsrechtlicher Verstoß<br />

vorliegt, springt also die Strafbarkeit des Kraftfahrzeugführers sozusagen ins Auge,<br />

so k<strong>an</strong>n <strong>der</strong> Bearbeiter weiterhin entsprechend dem ihm bek<strong>an</strong>nten strafrechtlichen Prüfungsschema<br />

vorgehen.<br />

<strong>Die</strong> Prüfung des subjektiven Tatbest<strong>an</strong>ds (Vorsatz / Fahrlässigkeit) sowie <strong>der</strong> Rechtswidrigkeit<br />

und <strong>der</strong> Schuld des Betroffenen k<strong>an</strong>n bei Ordnungswidrigkeiten ggf. auch<br />

unterbleiben. Sie ist deshalb hier nicht aufgeführt.<br />

Hinweis<br />

Im Falle zulassungsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten genügt regelmäßig<br />

bereits die fahrlässige Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung.<br />

Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe liegen im Sachverhalt<br />

regelmäßig nicht vor.<br />

1.1 Vorprüfung<br />

<strong>Die</strong> Überschrift k<strong>an</strong>n meist knapp gehalten werden:<br />

Beispiele<br />

„Fraglich ist, ob das in Rede stehende Fahrzeug / Kfz ordnungsgemäß<br />

zugelassen / in Betrieb gesetzt wurde?“<br />

„Fraglich ist, ob das Fahrzeug / Kfz des (A) i.S.d. zulassungsrechtlichen<br />

Vorschriften ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt wurde.“<br />

1.2 Grundsatz <strong>der</strong> Zulassungspflicht<br />

Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb<br />

gesetzt werden sollen, von <strong>der</strong> zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) zum<br />

Verkehr zugelassen sein.<br />

Hier muss jetzt die Sachverhalts bezogene Prüfung erfolgen<br />

Seite - 7 -

- des öffentlichen Verkehrsraumes (2.1) ,<br />

- des Kraftfahrzeuges / Anhängers (2.2) und<br />

- ob das Kfz in Betrieb gesetzt (2.3) wird<br />

1.2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />

Definition<br />

Lösung<br />

Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem Wegerecht<br />

des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />

Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum); zum<br />

<strong>an</strong><strong>der</strong>en gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen ohne Rücksicht<br />

auf eine verwaltungsrechtliche Widmung o<strong>der</strong> auf die Eigentumsverhältnisse<br />

(Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o<strong>der</strong> stillschweigen<strong>der</strong><br />

Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung durch<br />

einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />

Verkehrsraum (BGH VRS 22, 185; BGH NZV 1998, 418)].<br />

Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung <strong>der</strong> in Rede<br />

stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />

bestimmten Personengruppe dauernd o<strong>der</strong> zeitweise möglich ist und auch<br />

tatsächlich und nicht nur gelegentlich von je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />

bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />

1.2.2 Kraftfahrzeug<br />

Definition Als Kfz gelten L<strong>an</strong>dfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />

ohne <strong>an</strong> Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II StVG).<br />

Anhänger<br />

Definition Als Anhänger bezeichnet m<strong>an</strong> Fahrzeuge, die zum Anhängen <strong>an</strong> ein Kfz<br />

bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 2 FZV).<br />

1.2.3 In Betrieb setzen<br />

Definition In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />

Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. D<strong>an</strong>ach ist ein Kfz in Betrieb, sol<strong>an</strong>ge<br />

<strong>der</strong> Motor das Kfz o<strong>der</strong> eine seiner Betriebseinrichtungen bewegt.<br />

Sachverhalts<strong>an</strong>nahme<br />

Es ist durchaus zulässig, vom in Betrieb setzen eines Fahrzeugs auf das<br />

Führen und umgekehrt zu schließen.<br />

1.2.4 Grundregel <strong>der</strong> Zulassung<br />

Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge zugelassen,<br />

die den Vorschriften <strong>der</strong> StVZO und <strong>der</strong> StVO entsprechen, sofern nicht für die<br />

Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />

Seite - 8 -

Lösung<br />

<strong>Die</strong>ser Grundsatz <strong>der</strong> allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />

<strong>der</strong> FZV eingeschränkt.<br />

1.2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />

Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erfor<strong>der</strong>lich ist, ergibt<br />

sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften <strong>der</strong> §§ 1, 3, 4 FZV.<br />

Wer ein Kfz ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />

Bestimmungen des § 3 o<strong>der</strong> § 4 FZV.<br />

1.3 Ausnahmen von <strong>der</strong> Zulassungspflicht<br />

Hier erfolgt die Prüfung, ob eine Ausnahme von <strong>der</strong> Zulassungspflicht vorliegt.<br />

Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />

§ 1 FZV<br />

Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />

§ 3 II FZV<br />

Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h<br />

und ihre Anhänger nicht <strong>an</strong>zuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge<br />

unterliegen nach näherer Maßgabe <strong>der</strong> §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren.<br />

<strong>Die</strong> Ausnahmen sind in § 3 II FZV abschließend geregelt.<br />

Liegt keine Ausnahme vor, k<strong>an</strong>n dieser Punkt knapp abgeh<strong>an</strong>delt werden.<br />

Beispiel „Im vorliegenden Fall ist die FZV aufgrund <strong>der</strong> entgegenstehenden Vorschrift<br />

des § 1 FZV nicht <strong>an</strong>wendbar.“<br />

„Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />

des § 3 II FZV vor.“<br />

1.4 Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />

D<strong>an</strong>ach ist festzustellen, aus welcher Bestimmung sich die Zulassungspflicht bzw. die<br />

Zulassungsfreiheit für das in Rede stehende Fahrzeug ergibt. Hierzu ist folgendes festzustellen:<br />

- Welches Fahrzeug wird im Sachverhalt in Betrieb gesetzt?<br />

- Beschreibung <strong>der</strong> technischen Eckdaten und Definition des Fahrzeuges<br />

- Ist dafür eine Zulassung erfor<strong>der</strong>lich?<br />

- Siehe § 3 I FZV<br />

Seite - 9 -

Lösung<br />

- Ist das Fahrzeug von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren<br />

ausgenommen?<br />

- Siehe § 3 II FZV<br />

- Liegt für das Fahrzeug eine Zulassung vor bzw. sind die Voraussetzungen<br />

für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge erfüllt?<br />

- Ausweislich <strong>der</strong> <strong>der</strong> Klausur beigefügten Fahrzeugpapiere<br />

1.5 Mitführ- und Aushändigungspflicht <strong>der</strong> Zulasungsbescheinigung<br />

<strong>Die</strong> Zulassung ist gemäß § 11 V FZV durch eine amtliche Bescheinigung (Zulassungsbescheinigung)<br />

nachzuweisen.<br />

<strong>Die</strong> Zulassungsbescheinigung ist beim Führen von Fahrzeugen mitzuführen und zuständigen<br />

Personen auf Verl<strong>an</strong>gen zur Prüfung auszuhändigen.<br />

Hinweis Wird die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt o<strong>der</strong> zuständigen Personen<br />

auf Verl<strong>an</strong>gen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht <strong>der</strong> Kraftfahrzeugführer<br />

lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 11 V FZV<br />

i.V.m. § 48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 74; TBNR 811100 bzw.<br />

811106; VG 10,- €); die Zulassung selbst bleibt un<strong>an</strong>getastet.<br />

1.5.1 Zulassung<br />

Definition <strong>Die</strong> Zulassung ist <strong>der</strong> rechtstechnische Ausdruck für die behördlich erteilte<br />

Ermächtigung (= begünstigen<strong>der</strong> Verwaltungsakt) zum Betrieb eines<br />

Fahrzeugs.<br />

1.5.2 Zulassungsbescheinigung<br />

Definition <strong>Die</strong> Zulassungsbescheinigung ist das amtliche Dokument, das die Zulassung<br />

zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erteilung bescheinigt.<br />

1.6 Beson<strong>der</strong>heiten (nur prüfen wenn relev<strong>an</strong>t)<br />

Z.B.: Brauchtumsver<strong>an</strong>staltung, Rote Kennzeichen u.ä.<br />

1.7 Zwischenergebnis<br />

Hier erfolgt die Feststellung, ob das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen ist bzw. die<br />

Voraussetzungen für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge vorliegt.<br />

Ist dies nachgewiesen, ist die Prüfung beendet.<br />

Beispiel „(A) ist somit – nicht - im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung / Voraus-<br />

Seite - 10 -

setzungen.“<br />

Lösung<br />

Hat er die erfor<strong>der</strong>liche(n) Zulassung / Voraussetzungen nicht nachgewiesen, erfolgt die<br />

Feststellung, dass <strong>der</strong> Betroffene nicht über die erfor<strong>der</strong>liche(n) Zulassung / Voraussetzungen<br />

verfügt.<br />

Beispiel „(A) ist somit nicht im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung / Voraussetzungen.“<br />

1.8 Ordnungswidriges Verhalten des (A)<br />

1.8.1 Obersatz<br />

Der Obersatz besteht aus einer präskriptiven Aussage des Inhalts, dass bei Vorliegen<br />

bestimmter Voraussetzungen eine bestimmte Rechtsfolge eintreten soll: „<strong>Die</strong> Rechtsfolge<br />

tritt ein, wenn die im Tatbest<strong>an</strong>d beschriebenen Voraussetzungen vorliegen“.<br />

Der Obersatz muss folgende vier Elemente enthalten:<br />

-Täter Insbeson<strong>der</strong>e bei mehreren Beteiligten muss die Person genau bezeichnet<br />

werden.<br />

-H<strong>an</strong>dlung Welches Verhalten (Tun o<strong>der</strong> Unterlassen) wird strafrechtlich geprüft?<br />

-Delikt Genaue Bezeichnung des Delikts (z.B.: Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs<br />

ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung).<br />

-Strafnorm Welche Strafnorm wird geprüft. Dazu ist das Gesetz zu benennen (z.B.: §<br />

3 I FZV).<br />

Hier ist also klarzustellen, welches konkrete Verhalten welcher Person auf welche Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung<br />

hin geprüft werden soll. Formuliert wird im Konjunktiv, da das<br />

Ergebnis ja noch nicht feststeht.<br />

Beispiele<br />

„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung zu<br />

besitzen, könnte er sich <strong>der</strong> Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />

FZV schuldig gemacht haben.“<br />

„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung zu<br />

besitzen, könnte er sich <strong>der</strong> Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />

FZV ordnungswidrig verhalten haben.“<br />

„(A) könnte durch die Inbetriebsetzung des Kfz (…) gegen § 3 I FZV verstoßen<br />

haben.“<br />

„<strong>Die</strong> Inbetriebsetzung des in Rede stehenden Fahrzeugs k<strong>an</strong>n eine Ordnungswidrigkeit<br />

des (A) nach § 3 I FZV begründen.“<br />

„(A) k<strong>an</strong>n durch die Inbetriebsetzung seines Lkw ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />

Seite - 11 -

Zulassung den Tatbest<strong>an</strong>d des § 3 I FZV verwirklicht haben.“<br />

Lösung<br />

„Möglicherweise hat (A) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV beg<strong>an</strong>gen,<br />

als er seinen Lkw in Betrieb setzte.“<br />

1.8.2 Objektiver Tatbest<strong>an</strong>d<br />

Ordnungswidrig h<strong>an</strong>delt, wer fahrlässig o<strong>der</strong> vorsätzlich entgegen § 3 I Satz 1 FZV im<br />

öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung in Betrieb<br />

setzt.<br />

<strong>Die</strong> einschlägigen Tatbest<strong>an</strong>dsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />

geprüft: (A) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />

1.8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />

Beispiele<br />

2 Fahrerlaubnis<br />

„(A) hat sich durch die Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />

FZV schuldig gemacht.“<br />

„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung zu<br />

besitzen, hat er sich gemäß § 3 I FZV ordnungswidrig verhalten.“<br />

„(A) hat durch die Inbetriebsetzung des Kfz (…) gegen § 3 I FZV verstoßen.“<br />

„<strong>Die</strong> Inbetriebsetzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat eine Ordnungswidrigkeit<br />

des (A) nach § 3 I FZV begründet.“<br />

„(A) hat durch die Inbetriebsetzung seines Lkw ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />

Zulassung den Tatbest<strong>an</strong>d des § 3 I FZV verwirklicht.“<br />

„(A) hat eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV beg<strong>an</strong>gen, als er seinen<br />

Lkw in Betrieb setzte.“<br />

<strong>Die</strong> methodische Lösung von fahrerlaubnisrechtlichen Sachverhalten sollte mit wie vor<br />

(vgl. Zulassungsrecht) beschriebener Begründung <strong>an</strong>alog nach folgendem Schema zu<br />

erfolgen:<br />

2.1 Vorprüfung<br />

<strong>Die</strong> Überschrift k<strong>an</strong>n meist knapp gehalten werden:<br />

Seite - 12 -

Beispiele<br />

Lösung<br />

„Fraglich ist, welche Fahrerlaubnisklasse i.S.d. § 6 FeV für (L) beim<br />

Führen <strong>der</strong> gen<strong>an</strong>nten Fahrzeugkombination einschlägig ist?“<br />

„Fraglich ist, ob (A) für das Führen des in Rede stehenden Kfz eine Fahrerlaubnis<br />

benötigt.“<br />

2.2 Grundsatz <strong>der</strong> Fahrerlaubnispflicht<br />

Gemäß § 2 I StVG bedarf <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug<br />

führt <strong>der</strong> Erlaubnis (Fahrerlaubnis) <strong>der</strong> zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehörde).<br />

Hier muss jetzt die Sachverhalts bezogene Prüfung erfolgen<br />

- des öffentlichen Verkehrsraumes,<br />

- des Kraftfahrzeuges und<br />

- ob das Kfz geführt wird<br />

2.2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />

Definition Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem Wegerecht<br />

des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />

Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum); zum<br />

<strong>an</strong><strong>der</strong>en gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen ohne Rücksicht<br />

auf eine verwaltungsrechtliche Widmung o<strong>der</strong> auf die Eigentumsverhältnisse<br />

(Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o<strong>der</strong> stillschweigen<strong>der</strong><br />

Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung durch<br />

einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />

Verkehrsraum (BGH VRS 22, 185; BGH NZV 1998, 418)].<br />

Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung <strong>der</strong> in Rede<br />

stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />

bestimmten Personengruppe dauernd o<strong>der</strong> zeitweise möglich ist und auch<br />

tatsächlich und nicht nur gelegentlich von je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />

bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />

2.2.2 Kraftfahrzeug<br />

Definition Als Kfz gelten L<strong>an</strong>dfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />

ohne <strong>an</strong> Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II StVG).<br />

2.2.3 Führen eines Kfz<br />

Definition Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer Anwendung<br />

seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- o<strong>der</strong> Mitver<strong>an</strong>twortung in Bewegung<br />

setzt, um es unter H<strong>an</strong>dhabung seiner technischen Vorrichtungen<br />

während <strong>der</strong> Fahrbewegung durch den Verkehrsraum g<strong>an</strong>z o<strong>der</strong> wenigstens<br />

zum Teil zu leiten [BGH NJW 1962, 2069; BGHSt 36, 341 (= NJW<br />

1990, 1245); BGH NZV 1989, 32]. Minimalbewegung ist erfor<strong>der</strong>lich<br />

Seite - 13 -

Lösung<br />

(beim Soziusfahrer muss auch <strong>der</strong> Wille zum Führen muss vorh<strong>an</strong>den<br />

sein).<br />

2.2.4 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />

Inwieweit zum Führen eines Kfz eine Fahrerlaubnis erfor<strong>der</strong>lich ist, ergibt sich aus § 2<br />

StVG und den ihn ausführenden Vorschriften <strong>der</strong> §§ 4 ff. FeV. Wer das Kfz einer Klasse<br />

führt, für die seine Fahrerlaubnis nicht gilt, führt es i.S.d. § 21 StVG ohne Fahrerlaubnis.<br />

2.3 Ausnahmen von <strong>der</strong> Fahrerlaubnispflicht<br />

Hier erfolgt die Prüfung, ob eine Ausnahme von <strong>der</strong> Fahrerlaubnispflicht vorliegt. <strong>Die</strong><br />

Ausnahmen sind in § 4 I Nr. 1 - 3 FeV abschließend geregelt (siehe unten Nr. 3.1 bis<br />

3.3).<br />

Liegt keine Ausnahme vor, k<strong>an</strong>n dieser Punkt knapp abgeh<strong>an</strong>delt werden.<br />

Beispiel „Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />

des § 4 I FeV vor.“<br />

2.3.1 § 4 I Nr. 1 FeV (Mofa)<br />

In <strong>der</strong> polizeilichen Praxis ist die Ausnahme nach Nr. 1 am bedeutsamsten:<br />

Das Führen von Mofa25 ist fahrerlaubnisfrei, zu beachten ist allerdings § 5 FeV, wonach<br />

<strong>der</strong> Führer eines Mofa25 eine Prüfbescheinigung vorweisen muss.<br />

Keine Prüfbescheinigung brauchen Fahrerlaubnisinhaber und Personen, die vor dem<br />

01.04.1980 -15- Jahre alt geworden sind (Überg<strong>an</strong>gsrecht - § 76 Nr. 3 FeV)!<br />

Hinweis Wer ein Mofa ohne Prüfbescheinigung führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit<br />

gemäß § 5 FeV i.V.m. § 75 FeV, § 24 StVG (Verwarnungsgeld<br />

20,- €); wer seine Prüfbescheinigung nicht mitführt o<strong>der</strong> nicht aushändigt,<br />

begeht ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit (Verwarnungsgeld 10,- €).<br />

2.3.2 § 4 I Nr. 2: FeV (Kr<strong>an</strong>kenfahrstühle)<br />

Kr<strong>an</strong>kenfahrstühle mit Elektro<strong>an</strong>trieb einer BbH von nicht mehr als 15 km/h, zGM 500<br />

kg, Leergewicht nicht mehr als 300 kg [Beachte altes Recht! (ab 02.09.2002, § 76 Nr.<br />

2 FeV und § 72 StVZO)].<br />

Definition Kr<strong>an</strong>kenfahrstühle sind nach <strong>der</strong> Bauart zum Gebrauch durch körperlich<br />

gebrechliche o<strong>der</strong> behin<strong>der</strong>te Personen bestimmte Kfz,<br />

- ein (!) Sitz,<br />

- Elektro<strong>an</strong>trieb,<br />

- Leergewicht von nicht mehr als 300 kg,<br />

Seite - 14 -

Lösung<br />

- zulässige Gesamtmasse (zGM) nicht mehr als 500 kg<br />

- bbH von nicht mehr als 15 km/h<br />

- Breite max.: 110 cm<br />

- Heckmarkierungstafel gemäß ECE-Regelung 69 oben <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />

Fahrzeugrückseite ist nur zulassungs- nicht jedoch fahrerlaubnisrechtlich<br />

relev<strong>an</strong>t<br />

2.3.3 § 4 I Nr. 3 FeV<br />

Bestimmte Kfz mit bbH bis 6 km/h<br />

- Zugmaschinen für lof-Zwecke<br />

- SAM<br />

- Flurför<strong>der</strong>zeuge (z. B. Gabelstapler)<br />

und einachsige Zug- und Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern <strong>an</strong> Holmen geführt<br />

werden.<br />

2.4 Einteilung <strong>der</strong> Fahrerlaubnisklassen<br />

<strong>Die</strong> Einteilung <strong>der</strong> Fahrerlaubnisklassen ergibt sich aus § 6 I FeV. Hierzu ist folgendes<br />

festzustellen:<br />

- Welches Kfz wird im Sachverhalt geführt?<br />

- Beschreibung <strong>der</strong> technischen Eckdaten und Definition des<br />

Kfz.<br />

- Welche Fahrerlaubnisklasse ist dafür erfor<strong>der</strong>lich?<br />

- Siehe § 6 I FeV<br />

- Welche Fahrerlaubnisklasse hat <strong>der</strong> Fahrer?<br />

- Ausweislich des <strong>der</strong> Klausur beigefügten Führerscheins<br />

Prüfen, ob <strong>der</strong> Kfz-Führer für das von ihm geführte Kfz die entsprechende Fahrerlaubnis<br />

gemäß § 6 FeV hat!<br />

2.5 Mitführ- und Aushändigungspflicht des Führerscheines<br />

<strong>Die</strong> Fahrerlaubnis ist gemäß § 4 II FeV durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein)<br />

nachzuweisen.<br />

Der Führerschein ist beim Führen von Kfz mitzuführen und zuständigen Personen auf<br />

Verl<strong>an</strong>gen zur Prüfung auszuhändigen.<br />

Hinweis Wird <strong>der</strong> Führerschein nicht mitgeführt o<strong>der</strong> zuständigen Personen auf<br />

Verl<strong>an</strong>gen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht <strong>der</strong> Kraftfahrzeugführer<br />

lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 II FeV i.V.m. § 75 Nr.<br />

Seite - 15 -

Lösung<br />

4 FeV i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 168; TBNR 204100 bzw. 204106; VG<br />

10,- €); die Fahrerlaubnis selbst bleibt un<strong>an</strong>getastet.<br />

2.5.1 Fahrerlaubnis<br />

Definition <strong>Die</strong> Fahrerlaubnis ist <strong>der</strong> rechtstechnische Ausdruck für die behördlich<br />

erteilte Ermächtigung (= begünstigen<strong>der</strong> Verwaltungsakt) zum Führen<br />

von Kfz.<br />

2.5.2 Führerschein<br />

Definition Der Führerschein ist als öffentliche Urkunde [BGHSt 34, 299 (= NJW<br />

1987, 2243); BGHSt 37, 207 (= NJW 1991, 576)] das amtliche Dokument,<br />

das die Fahrerlaubnis zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erteilung bescheinigt.<br />

2.6 Beson<strong>der</strong>heiten (nur prüfen wenn relev<strong>an</strong>t)<br />

§ 6 (6, 7) FeV Fahrerlaubnis nach altem Recht<br />

§11, 46 FeV Auflagen und Beschränkungen<br />

§ 26 FeV <strong>Die</strong>nstfahrerlaubnis<br />

§§ 28 ff FeV Ausländische Fahrerlaubnis<br />

§ 48 FeV Son<strong>der</strong>fahrerlaubnis<br />

§ 48 a FeV Begleitetes Fahren ab 17<br />

2.7 Zwischenergebnis<br />

Hier erfolgt die Feststellung, ob <strong>der</strong> Fahrzeugführer laut Sachverhalt die erfor<strong>der</strong>liche<br />

Fahrerlaubnis nachweist.<br />

Hat er die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis nachgewiesen, ist die Prüfung beendet.<br />

Beispiel „(A) ist somit im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Fahrerlaubnis.“<br />

Hat er die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis nicht nachgewiesen, z. B. reicht die Klasse B zum<br />

Führen des Kfz mit Anhänger nicht aus, erfolgt die Feststellung, dass <strong>der</strong> Beschuldigte<br />

i.S.d. § 21 StVG nicht über die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis verfügt.<br />

Beispiel „(A) ist somit nicht im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Fahrerlaubnis.“<br />

2.8 Strafbarkeit des (A) nach § 21 StVG<br />

2.8.1 Obersatz<br />

Seite - 16 -

Lösung<br />

Der Obersatz besteht aus einer präskriptiven Aussage des Inhalts, dass bei Vorliegen<br />

bestimmter Voraussetzungen eine bestimmte Rechtsfolge eintreten soll: „<strong>Die</strong> Rechtsfolge<br />

tritt ein, wenn die im Tatbest<strong>an</strong>d beschriebenen Voraussetzungen vorliegen“.<br />

Der Obersatz muss folgende vier Elemente enthalten:<br />

-Täter Insbeson<strong>der</strong>e bei mehreren Beteiligten muss die Person genau bezeichnet<br />

werden.<br />

-H<strong>an</strong>dlung Welches Verhalten (Tun o<strong>der</strong> Unterlassen) wird strafrechtlich geprüft?<br />

-Delikt Genaue Bezeichnung des Delikts (z.B.: Fahren ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />

Fahrerlaubnis).<br />

-Strafnorm Welche Strafnorm wird geprüft. Dazu ist das Gesetz zu benennen (z.B.: §<br />

21 I Nr. 1 StVG).<br />

Hier ist also klarzustellen, welches konkrete Verhalten welcher Person auf welche Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung<br />

hin geprüft werden soll. Formuliert wird im Konjunktiv, da das<br />

Ergebnis ja noch nicht feststeht.<br />

Beispiele<br />

„Indem A mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis zu<br />

besitzen, könnte er sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 I Nr.<br />

1 StVG schuldig gemacht haben.“<br />

„Indem A mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis zu<br />

besitzen, könnte er sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 I Nr.<br />

1 StVG strafbar gemacht haben.“<br />

„A könnte sich durch das Führen des Kfz (…) i.S.d. § 21 I Nr. 1 StVG<br />

strafbar gemacht haben.“<br />

„A könnte durch das Führen des Kfz (…) gegen § 21 (...) Nr. (…) StVG<br />

verstoßen haben.“<br />

„Das Fahren ohne Fahrerlaubnis k<strong>an</strong>n eine Strafbarkeit des A nach § 21<br />

(…) Nr. (…) StVG begründen.“<br />

„A k<strong>an</strong>n durch das Führen seines Lkw den Tatbest<strong>an</strong>d des § 21 (…) Nr.<br />

(…) StVG verwirklicht haben.“<br />

„Möglicherweise hat sich A i.S.d. § 21 (…) Nr. (…) StVG strafbar gemacht,<br />

als er mit seinem Lkw fuhr.“<br />

2.8.2 Objektiver Tatbest<strong>an</strong>d<br />