Kopie oder Nachschöpfung 19In frühhellenistischer Zeit findet sich auch derEierstabdekor der Mündung 7und das lesbische Kymationan der Nahtstelle von Körper und Hals. 8Die formalenDetails der Malibu-Kanne könnten somit füreine Datierung im 3. Jahrhundert v. Chr. sprechen.DER HENKEL UND DER FIGÜRLICHE DEKORDie Henkelform mit der großen Pansattasche und derspulenförmigen Fingerstütze (Abb. 3, 5, 6) läßt sich, wiegesagt, bereits in frühhellenistischer Zeit belegen. 9Dies gilt auch für Details wie den ins Gefäßinnereschauenden Silenskopf (Abb. 7), 10oder die Voluten zubeiden Seiten des Panskopfes. 11Die Mittelrippe des Henkels gestaltete der Toreut alssilbern eingelegte Schlange, ein Detail, für das mirkeine frühe Parallele geläufig ist.Während man dem Schlangendekor schwerlich chronologischeSignifikanz zubilligen wird, liegt der Fall beiden in Form von Schwanenköpfen gebildeten oberenEnden des Henkels gänzlich anders. Schwanenkopfattaschendieser Art sind ganz allgemein typisch für kaiserzeitlicheToreutik, wie etwa ein silberner Skyphoshenkeldes frühen 1. nachchristlichen Jahrhunderts ausVize in Ostthrakien bezeugt (Abb. 8). 12Neben pompejanischenFunden 13ist vor allem auch auf Gußformenderartiger Henkel aus dem römischen Ägypten zu verweisen.14Trotz der zahlreichen frühhellenistischen Detailformenist die Kanne somit schwerlich vor der augusteischenZeit gefertigt worden.Auch der große Panskopf zeigt unübersehbar späte,eklektische Züge. Die Gesichtszüge mit den ornamentalenUberaugenbögen und der wulstigen Nase erinnernnoch durchaus an frühhellenistische Beispiele,doch wird unschwer ein Mangel an plastischer Durchbildungdeutlich, der einen beinahe maskenartigen Eindruckhervorruft, ein Eindruck, der durch die kleine,Abb. 4. Bronzekanne aus dem Mal Tepe. Sofia, Archäologisches<strong>Museum</strong>. Zeichnung von MarthaBreen Bredemeyer.gebleckte Zunge noch verstärkt wird.Eine Reminiszenz an frühhellenistische Formen fassenwir weiterhin in den steil aufgerichteten Panshörnern. <strong>15</strong>Weit entfernt von der differenzierten, teilweise naturalistischenBartbehandlung frühhellenistischer Beispiele16 ist schließlich die schematische, unplastischeWiedergabe des Bartes, der von dem Toreuten nurRoyal Tombs and the Ancient City (Athens, 1984), <strong>15</strong>2£, Abb. 1<strong>15</strong>, 116,<strong>15</strong>8, Abb. 124. Zu weiteren Beispielen dieses Kannentyps vgl. Pfrommer,op. cit., 239-240, Abb. 1, 2.7. S.o. Anm. 6.8. Als Beispiel des ausgehenden 4. Jhs. vgl. man eine Silberkannethrakischen Typus aus Varbitza in Sofia, Archäol. Mus. 51: Gold derThraker, Ausstellung Köln, München, Hildesheim (Köln, 1979), 161,Nr. 318, Abb. 318. Für das 3. Jh. vgl. man kleine Silberkännchen inNew York, Metropolitan <strong>Museum</strong> of Art 1972.118.<strong>15</strong>6; 1982.11.13: D. v.Bothmer, BMMA 42 (1984), 49, Nr. 84, Abb.; 57, Nr. 96, Abb.9. S.o. Anm. 6.10. Dieses Motiv findet sich in klassischer Zeit etwa bei Kannendes Typs 2: T. Weber, Bronzekannen (Frankfurt am Main, 1983), 91ff,Taf. 13. Vgl. weiterhin Ptolemäerkannen: D. B. Thompson, PtolemaicOinochoai and Portraits in Faience (Oxford, 1973), Taf. 49, 60,Nr. 218, 220.11. Vgl. die Kannen o. Anm. 6.12. Istanbul, Archäol. Mus.: L. Byvanck-Quarles van Ufford,Melanges Mansel I (Ankara, 1974), 335-343, Taf. 113-116.13. Aus Boscoreale, Paris, Louvre: A. Heron de Villefosse, MonPiot5 (1899), Taf. 20; 23, 3; 24, 2.14. Turin, Museo Egizio: T. Schreiber, Die Alexandrinische Toreutik(Leipzig, 1894), Taf 1, in London, Brit. Mus.: op. cit, Taf. 3b.<strong>15</strong>. Man vgl. eine Bronzekanne in Boston (Mus. of Fine Arts99.485), bei der die Hörner zweier antithetischer Bocksköpfe inanaloger Weise auf dem Henkel angeordnet sind. M. Pfrommer,Jdl 98 (1983), 240, Abb. 2 (mit Parallelen). Zu dem Kannentypuss. o. Anm. 6.16. Pan-Attasche eines Holzkohlen-Behälters (?) oder einer Lampeaus dem "Philippgrab" von Vergina in <strong>The</strong>ssaloniki: M. Pfrommer,Jdl 98 (1983), 255-256, Abb. <strong>15</strong>. M. Andronicos, Vergina. <strong>The</strong> RoyalTombs and the Ancient City (Athens, 1984), 162f, Abb. 130, 131. DerKopf wurde von mir versehentlich als Silen mit einem Blätterkranzangesprochen. Es handelt sich jedoch fraglos um einen für Pan verwendetenSilenskopftypus. Die Attasche der Kanne ist allerdings auchnicht mit dem tierischen Pansbild einer Eimerattasche in Toronto zu

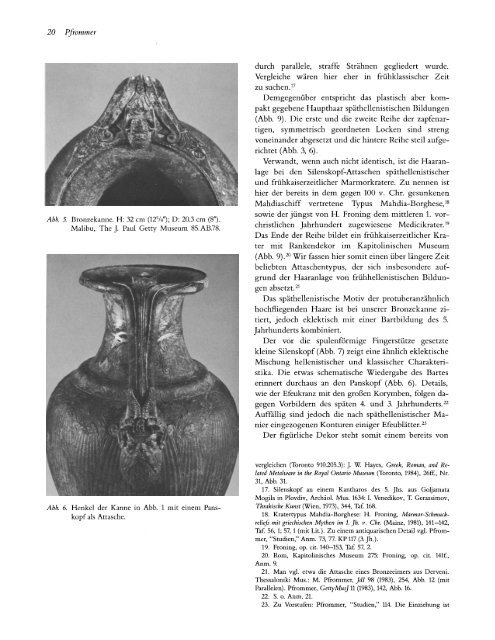

20 Pfrommerdurch parallele, straffe Strähnen gegliedert wurde.Vergleiche wären hier eher in frühklassischer Zeitzu suchen. 17Demgegenüber entspricht das plastisch aber kompaktgegebene Haupthaar späthellenistischen Bildungen(Abb. 9). Die erste und die zweite Reihe der zapfenartigen,symmetrisch geordneten Locken sind strengvoneinander abgesetzt und die hintere Reihe steil aufgerichtet(Abb. 3, 6).Verwandt, wenn auch nicht identisch, ist die Haaranlagebei den Silenskopf-Attaschen späthellenistischerund frühkaiserzeitlicher Marmorkratere. Zu nennen isthier der bereits in dem gegen 100 v. Chr. gesunkenenAbb. 5. Bronzekanne. H: 32 cm (12 5 /s"); D: 20.3 cm (8").Malibu, <strong>The</strong> J. <strong>Paul</strong> <strong>Getty</strong> <strong>Museum</strong> 85.AB.78.Mahdiaschiff vertretene Typus Mahdia-Borghese, 18sowie der jüngst von H. Froning dem mittleren 1. vorchristlichenJahrhundert zugewiesene Medicikrater. 19Das Ende der Reihe bildet ein frühkaiserzeitlicher Kratermit Rankendekor im Kapitolinischen <strong>Museum</strong>(Abb. 9). 20Wir fassen hier somit einen über längere Zeitbeliebten Attaschentypus, der sich insbesondere aufgrundder Haaranlage von frühhellenistischen Bildungenabsetzt. 21Das späthellenistische Motiv der protuberanzähnlichhochfliegenden Haare ist bei unserer Bronzekanne zitiert,jedoch eklektisch mit einer Bartbildung des 5.Jahrhunderts kombiniert.Der vor die spulenförmige Fingerstütze gesetztekleine Silenskopf (Abb. 7) zeigt eine ähnlich eklektischeMischung hellenistischer und klassischer Charakteristika.Die etwas schematische Wiedergabe des Barteserinnert durchaus an den Panskopf (Abb. 6). Details,wie der Efeukranz mit den großen Korymben, folgen dagegenVorbildern des späten 4. und 3. Jahrhunderts. 22Auffällig sind jedoch die nach späthellenistischer Maniereingezogenen Konturen einiger Efeublätter. 23Der figürliche Dekor steht somit einem bereits vonAbb. 6. Henkel der Kanne in Abb. 1 mit einem Panskopfals Attasche.vergleichen (Toronto 910.205.3): J. W. Hayes, Greek, Roman, and RelatedMetalware in the Royal Ontario <strong>Museum</strong> (Toronto, 1984), 26ff., Nr.31, Abb. 31.17. Silenskopf an einem Kantharos des 5. Jhs. aus GoljamataMogila in Plovdiv, Archäol. Mus. 1634: I. Venedikov, T. Gerassimov,Thrakische Kunst (Wien, 1973), 344, Taf. 168.18. Kratertypus Mahdia-Borghese: H. Froning, Marmor-Schmuckreliefsmit griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. (Mainz, 1981), 141—142,Taf. 56, 1; 57, 1 (mit Lit.). Zu einem antiquarischen Detail vgl. Pfrommer,"Studien," Anm. 73, 77. KP 117 (3. Jh.).19. Froning, op. cit. 140-<strong>15</strong>3, Taf. 57, 2.20. Rom, Kapitolinisches <strong>Museum</strong> 275: Froning, op. cit. 141f.,Anm. 921. Man vgl. etwa die Attasche eines Bronzeeimers aus Derveni.<strong>The</strong>ssaloniki Mus.: M. Pfrommer, Jdl 98 (1983), 254, Abb. 12 (mitParallelen). Pfrommer, <strong>Getty</strong>MusJ 11 (1983), 142, Abb. 16.22. S. o. Anm. 21.23. Zu Vorstufen: Pfrommer, "Studien," 114. Die Einziehung ist

- Page 2: The J. Paul Getty MuseumJOURNAL Vol

- Page 7 and 8: 6 SpierFigures la-c. Left, Pendant

- Page 9 and 10: 8 SpierFigure 3. Pendant on a chain

- Page 11 and 12: 10 SpierFigure 5a. Chain with three

- Page 13 and 14: 12 SpierFigure 8. Pendant. Found in

- Page 15 and 16: 14 SpierFigure 12. Cross. Circa six

- Page 17 and 18: 16 PfrommerAbb. 1. Bronzekanne. H:

- Page 19: 18 PfrommerAbb. 3. Profilzeichnung

- Page 23 and 24: 22 PfrommerAbb. 10. Blütenschmuck

- Page 25 and 26: 24 PfrommerFormengut noch unverkenn

- Page 27 and 28: 26 Pfrommerdes ausgehenden Hellenis

- Page 29 and 30: 28 Vermeulelibation dish (phiale) a

- Page 31 and 32: 30 VermeuleFigure 3a. Votive basin.

- Page 33 and 34: 32 VermeuleBASIN WITH SCULPTED DETA

- Page 35 and 36: 34 Vermeuletails certainly would ha

- Page 37 and 38: 36 Cassidy-GeigerZeichnung. Zwey Ta

- Page 39 and 40: 38 Cas sidy-GeigerFigure lb. Detail

- Page 41 and 42: 40 Cassidy-GeigerFigure If. Detail

- Page 43 and 44: 42 Cassidy-GeigerFigures 3a-b. Left

- Page 45 and 46: 44 Cassidy-Geigerpicts Venus and Ad

- Page 47 and 48: 46 Gassidy-GeigerFigure 8. Ignaz Pr

- Page 49 and 50: 48 Cassidy-GeigerFigures 10d-e. Det

- Page 51 and 52: 50 Cassidy-GeigerFigure 13. Ignaz P

- Page 53 and 54: 52 Cas sidy-Geigerin 1985 (fig. 11)

- Page 55 and 56: 54 Nelsonproduced all four of the m

- Page 57 and 58: 56 NelsonFigure 2. First page of th

- Page 59 and 60: 58 NelsonOther special rulings are

- Page 61 and 62: 60 NelsonFigure 6. Canon table. New

- Page 63 and 64: 62 NelsonIflflll^^Figure 10. Canon

- Page 65 and 66: 64 NelsonFigure 13. Eusebian letter

- Page 67 and 68: 66 Nelsondate the lists of numbers

- Page 69 and 70: 68 NelsonFigure 20. The monk Theoph

- Page 71 and 72:

70 NelsonFigure 22. Portrait of Mat

- Page 73 and 74:

72 NelsonFigure 26. Portrait of Mat

- Page 75 and 76:

74 NelsonThrough its explicit colop

- Page 77 and 78:

76 Nelsonkinobaphos school. 109The

- Page 79 and 80:

78 Nelson69r blank; 69v portrait of

- Page 81 and 82:

80 StrehlkeFigure la. Neapolitan sc

- Page 83 and 84:

82 StrehlkeFigure lb. The Stigmatiz

- Page 85 and 86:

84 Strehlkedreri until their twenty

- Page 87 and 88:

86 Strehlkecentury representations

- Page 89 and 90:

88 StrehlkeSpirituals' ragged habit

- Page 91 and 92:

90 Strehlkeabove the saint. It also

- Page 93 and 94:

92 Strehlkethe foliage and mountain

- Page 95 and 96:

94 StrehlkeFigure 7. Master of the

- Page 97 and 98:

96 StrehlkeFigure 11. Master of the

- Page 99 and 100:

98 SuttonFigure tGerard ter Borch (

- Page 101 and 102:

100 Suttonincluded no elaborate rid

- Page 103 and 104:

102 SuttonFigure 9. Jacques de Ghey

- Page 105 and 106:

104 Suttonthe hairs have been pulle

- Page 107 and 108:

106 SuttonFigure 18. Gerard ter Bor

- Page 109 and 110:

108 SuttonFigure 21. Jan van de Vel

- Page 111 and 112:

110 Suttonsection of his didactic p

- Page 113 and 114:

112 SpikeFigure 1. Giuseppe Maria C

- Page 115 and 116:

114 Spikenighttime places the infan

- Page 117 and 118:

116 SpikeBologna during the latter

- Page 119 and 120:

118 CarlsonFigure 1. Hubert Robert

- Page 121 and 122:

120 Carlsonon either side by a long

- Page 123 and 124:

122 Carlsonmade on the artist by th

- Page 125 and 126:

124 Carlsonof Roman ruins, qualitie

- Page 127 and 128:

126 Szegedy-MaszakPainters also lov

- Page 129 and 130:

128 Szegedy-MaszakFigure 1. The Par

- Page 131 and 132:

130 Szegedy-Maszakas the inhabitant

- Page 133 and 134:

132 Szegedy-MaszakFigure 5. Felix B

- Page 135 and 136:

134 Szegedy-MaszakFigure 9. William

- Page 137 and 138:

136 Szegedy-MaszakFigure 14. Willia

- Page 139 and 140:

138 Szegedy-MaszakFigure 20. Willia

- Page 141 and 142:

140 KeutnerAbb. 1 Giovanni Bologna

- Page 143 and 144:

142 KeutnerAbb. 3 Giovanni Bologna

- Page 145 and 146:

144 KeutnerAbb. 7. Rechte Hand der

- Page 147 and 148:

146 Keutnerder Mythologie entworfen

- Page 149 and 150:

148 KeutnerAbb. 9 Giovanni Bologna

- Page 151 and 152:

150 Keutnergewohnte, anspruchslose

- Page 153 and 154:

© 1987 The J. Paul Getty Museum

- Page 155 and 156:

154 Walshfigure is a startling redi

- Page 157 and 158:

156 Walshother less conspicuous pur

- Page 159 and 160:

Notes to the ReaderAlthough variati

- Page 161 and 162:

160 Acquisitions/1986the folds of h

- Page 163 and 164:

162 Acquisitions/1986broken, the ar

- Page 165 and 166:

164 Acquisitions/1986inscription Λ

- Page 167 and 168:

166 Acquisitions 11986GEMSVARIA25.

- Page 169 and 170:

168 Acquisitions/198627 (fol. 38v)2

- Page 171 and 172:

170 Acquisitions/198628. MODEL BOOK

- Page 173 and 174:

112 Acquisitions/1986Scything Hay (

- Page 175 and 176:

174 Acquisitions/1986The Master of

- Page 177 and 178:

176 Acquisitions/1986de son filz.,

- Page 179 and 180:

178 Acquisitions/1986more than one

- Page 181 and 182:

180 Acquisitions/1986FLEMISH4040. J

- Page 183 and 184:

182 Acquisitions/1986Roman Masterpi

- Page 185 and 186:

184 Acquisitions/1986Cecilia and Va

- Page 187 and 188:

186 Acquisitions/19865k5ib

- Page 189 and 190:

DRAWINGS53 (recto)BRITISHwomen exec

- Page 191 and 192:

190 Acquisitions/1986E. Bouverie in

- Page 193 and 194:

192 Acquisitions/19866262. GERARDUS

- Page 195 and 196:

194 Acquisitions/19866666. NICOLAS

- Page 197 and 198:

196 Acquisitions/198671 (recto)72BI

- Page 199 and 200:

198 Acquisitions/1986Cythera(Paris,

- Page 201 and 202:

200 Acquisitions/1986of this figure

- Page 203 and 204:

202 Acquisitions/198683a84 (recto)8

- Page 205 and 206:

204 Acquisitions/1986Pen and ink ov

- Page 207 and 208:

206 Acquisitions/1986BIBLIOGRAPHY:

- Page 209 and 210:

208 Acquisitions/19869494. BARTOLOM

- Page 211 and 212:

DECORATIVE ARTSCHINESE98 (detail)wo

- Page 213 and 214:

212 Acquisitions/1986102. COMPOUND

- Page 215 and 216:

214 Acquisitions/1986107107. PAIR O

- Page 217 and 218:

SCULPTURE AND WORKS OF ART115114CER

- Page 219 and 220:

218 Acquisitions/1986heavy top slab

- Page 221 and 222:

220 Acquisitions /1986PROVENANCE: E

- Page 223 and 224:

PHOTOGRAPHSNote: Listed here are th

- Page 225 and 226:

224 Acquisitions/1986SELECTEDACQUIS

- Page 227 and 228:

226 Acquisitions/1986137137. TINA M

- Page 229 and 230:

228 Acquisitions/1986145144144. WEE

- Page 231 and 232:

230 Acquisitions/1986Cameron; Geral

- Page 233 and 234:

232 Acquisitions/1986His Shop. West

- Page 235 and 236:

234 Acquisitions/1986158158. MAN RA

- Page 237 and 238:

236 Acquisitions/1986163163. PAUL S

- Page 239 and 240:

238 Acquisitions/1986166166. ANDRE

- Page 241 and 242:

Ranee KatzensteinAssistant CuratorN

- Page 243 and 244:

Luis BrambillaGardener 2Jose LunaGa