Kopie oder Nachschöpfung 23Abb. 12. Zeichnung des Blattkelchs und des lesbischen Kymations am Halsansatz der Kanne in Abb. 1. Zeichnung von MarthaBreen Bredemeyer.den silbern eingelegten Fruchtknoten. Späte Beispieledieses Typs begegnen noch im mittleren 3.Jahrhundert. 36Einige Eigentümlichkeiten unterscheiden die BlütengruppeA (Abb. 10, 12) von spätklassisch-frühhellenistischenBeispielen. Zu nennen ist etwa die Lotosblütenangenäherte Ausgestaltung der eigentlichen Kelchblüte.Diese Variante des spätklassischen Motivs begegnet alsbekrönende Blüte auch bei der Blütenkomposition B(Abb. 11, 12) und ist, wie das zitierte Bronzebecken inMalibu zeigt, in dieser Ausgestaltung wahrscheinlichdem 1. Jahrhundert v. Chr. zuzuweisen. 37Auch hierliegen jedoch die Wurzeln im frühhellenistischen Repertoire,wie ein Gipsabguß einer ptolemäischen Phialedes früheren oder mittleren 3. Jahrhunderts bestätigt. 38Bei der Komposition A ist weiterhin die überaus festeVerbindung von Kelchblüte und bekrönender Knospebemerkenswert. Die beiden Blüten stecken förmlich ineinander,wie wir es spätestens seit augusteischer Zeitan Blütenkandelabern kennen. 39 Auch dieses Detailspricht für eine Entstehung der Vase nicht vor dem ausgehenden1. Jahrhundert v. Chr.Beachtung verdient weiterhin die Ausgestaltung desoberen Blütenrandes der Kelchblüten. Auf den überfallendenBlütenrand setzte der Toreut eine Perlreihe.Abb. 13. Blütenkomposition eines Stoffes aus dem "Philippgrab"von Vergina. <strong>The</strong>ssaloniki, Archäologisches<strong>Museum</strong>.Diese Detailform ist meines Wissens im Repertoiredes späten 4. und früheren 3. Jahrhunderts nicht geläufig,sie findet sich jedoch in der zweiten Hälfte3. Jahrhunderts auf dem Giebel des Sirenensarkophagsaus Memphis, 40deseine Parallele, die angesichts desägyptischen Nymphaea Nelumbo-Kelches der Kanneund ihres mutmaßlichen Fundortes sicherlich nichtzufällig ist.Die Blütengruppe B (Abb. 11, 12) ist ähnlich aufgebautwie A, doch kommt hier das frühhellenistische35. Man vgl. etwa Blüten auf den Reliefs des Petosirisgrabes vonHermupolis: Pfrommer, Jdl 97 (1982), 180, Abb. 20b, sowie einenGipsabguß aus Mit Rahine in Hildesheim, Pelizaeus Mus. 1161: C.Reinsberg, Studien zur hellenistischen Toreutik (Hildesheim, 1980), 66f.,303, Nr. 19, Abb. 32. Pfrommer, Jdl 97 (1982), 186, Abb. 23, 34.36. An den Antenkapitellen des Naiskos von Didyma: Th.Wiegand, H. Knackfuß, Didyma. Die Baubeschreibung (Berlin, 1941), F530, Taf. 190. Zur Datierung vgl. Pfrommer, Istanbuler Mitteilungen 37(<strong>1987</strong>), im Druck.37. Pfrommer, <strong>Getty</strong>MusJ 13 (1985), 17.38. Hildesheim, Pelizaeus Mus. 1141: Reinsberg, op. cit., 55f., 299,Abb. 21. Pfrommer, "Studien," <strong>15</strong>3, Anm. 375, 990.39. Man vgl. etwa die Ära Pacis: G. Moretti, Ära Pacis Augustae(Rom, 1948), Taf. 1 (Rankenpfeiler).40. Kairo, Ägyptisches Mus. CG 33102: C. C. Edgar, Graeco-EgyptianCoffins, Masks and Portraits, Catalogue Generale des Antiquites Egyptiennes(Kairo, 1905), 2f. Taf. 2. Pfrommer, Jdl 97 (1982), 179f, Abb. 19(Blüte). Pfrommer, "Studien," 135, Anm. 884, 1079 (mit Lit.).

24 PfrommerFormengut noch unverkennbarer zum Tragen. Die beidenBlüten der Stockwerkkomposition sind noch regelrechtmit einem Stiel verbunden und stecken nichtso fest ineinander. Der dreiblättrige Basiskelch dergroßen Kelchblüte erinnert allerdings an spätesthellenistischeBildungen wie an dem Bronzebecken inMalibu, 41jedoch lassen sich für den Blütentypus mitgezacktem Kelchrand unschwer spätklassische undfrühhellenistische Analogien anführen. 42Dasselbe giltfür die Differenzierung zwischen dem dreidimensionalgegebenen unteren Blattwerk der Lotosblüte und denim Zentrum findet sowohl spätklassische wie auch frühhellenistischeParallelen. 48Dasselbe gilt für die kleinenrahmenden Blütchen mit silbernen Fruchtknoten. 49Entgegen der hängenden Orientierung der Palmettenin den Traufspitzen auf dem erwähnten Bronzebeckenin Malibu 50sind die Blütengruppen in den Blattspitzender Oinochoe nach oben orientiert. Da es sich ja umnach vorne überhängende Traufspitzen handeln soll,wäre eine hängende Anordnung der Dekoration an undfür sich konsequenter, doch finden wir seit frühhellenistischerZeit in der Regel stehende Blütenkompositionen.in Profilansicht ausgeführten oberen Blättern. 43Chronologisch von großer Bedeutung sind schließlichdie länglichen Arazeen, die sich formal an Beispieleam Laodikebau in Milet anschließen, ein Gebäude, daswahrscheinlich in das mittlere 3. Jahrhundert datiert. 44Auch diese Blütenform deutet somit auf ein frühhellenistischesVorbild der Dekoration.Im Gegensatz zu diesen frühen Formen steht der erstim ausgehenden Hellenismus aufkommende Typus derbekrönenden Lotosblüte mit überdimensionierter Zentralblüte,auf den bereits verwiesen wurde. 45DIE BLÜTEN IN DEN BLATTSPITZEN DERNYMPHAEA-BLÄTTEREine Lotosblüte wie die bekrönende Blüte derGruppe B dient auch als Füllmotiv der überhängendenTraufspitzen der ersten Kelchreihe (Abb. 12). AlsFüllblüte des Lotos ist diesmal eine Kelchblüte mitgewelltem, jedoch nicht überfallendem Rand gewählt. 46Die beiden rahmenden, aus der großen Lotosblüteentwickelten Blüten mit dreiblättrigem Basiskelchfinden engste Analogien auf einem frühhellenistischenKieselmosaik aus Pella VI. 4 7 Auf der Kanne sind beidiesen Blüten die Fruchtknoten bzw. das Blüteninneremit Silber eingelegt. Die ganze Blütengruppe wächstaus zwei winzigen, gegenständigen Voluten, die in ganzunnaturalistischer Weise aus den Rändern der großenNymphaeablätter entwickelt wurden.Im Aufbau verwandte Blütenkompositionen schmückenschließlich die überfallenden Blattspitzen der zweitengroßen Kelchreihe (Abb. 12). Die aus einem Akanthuskelchbzw. aus glattem Blattwerk wachsende KnospeBLATTKELCH UND BLÜTEN.ZUSAMMENFASSUNGSowohl im Blattkelch wie auch in den Blütenformenspiegeln sich zwei unterschiedliche Phasen der Ornamententwicklung.Der Entwurf wie auch die überwiegendeZahl der Einzelformen sind dem Repertoiredes ausgehenden 4. und der ersten Hälfte des 3.Jahrhunderts verpflichtet, wobei die entwicklungsgeschichtlichspätesten Detailformen in die Mitte des 3.Jahrhunderts datieren. Dies gilt insbesondere für die indieser Zeit im ptolemäischen Bereich aufkommenden"gefüllten" Blattspitzen.Auf der anderen Seite sprechen einige Eigentümlichkeitender Blüten wie auch die Gestaltung der Ränderder Nymphaea Nelumbo-Blätter für eine Entstehungder Vase nicht vor dem späten 1. Jahrhundert v. Chr.Angesichts dieses Befundes bieten sich zwei Deutungsmöglichkeitenan. Entweder haben wir es bei derDekoration mit einer Nachschöpfung im Stil des 3.Jahrhunderts zu tun, oder es handelt sich um eine geringfügigim Stil der frühen Kaiserzeit modifizierteKopie eines frühptolemäischen Ornaments. Dies ist ornamentgeschichtlichvon großem Interesse, da bisherunter den erhaltenen frühptolemäischen Dekorationendie auf der Kanne vertretene Entwicklungsstufe alexandrinischerBlattkelchornamentik nicht überliefert ist.DIE WEINRANKEDie Weinreben sind zeitlich weitaus schwerer einzugrenzen.Vergleichbar, wenn auch ohne die kompliziertenVerschlingungen, ist der Dekor des Kratertypus41. Pfrommer, <strong>Getty</strong>Mus] 13 (1985), 17, Abb. Id (A-C). Weiterhin17, Abb. 5b.42. Etwa ein Kieselmosaik aus Athen: Pfrommer, Jdl 97 (1982),168, Abb. 14, oder eine apulische Schale in Ruvo: op. cit., 125, Abb. 27.43. Vgl. etwa Blüten an der Goldlarnax des "Philippgrabes." <strong>The</strong>ssalonikiMus.: Pfrommer, Jdl98 (1983), 249, Abb. 7.44. M. Pfrommer, Istanbuler Mitteilungen 36 (1986), 84, Taf 27.1.45. S.o. Anm. 24.46. Als Beispiel für viele: Krater in Neapel, Privatbesitz: A. D.Trendall, A. Cambitoglou, <strong>The</strong> Red-Figured Vases of Apulia II (Oxford,1982), 923, Taf. 358 (unten Mitte, hinter dem linken Eros). Vergleichbarist hier nur die perspektivische Ansicht und nicht der Blütentypusan sich.47. D. Salzmann, "Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken,"Archäologische Forschungen 10 (Berlin, 1982), 29f, Nr. 105, Taf.38, 5 (links). Pfrommer, "Studien," 128f, 131, 138.48. Als Beispiel für viele etwa ein Kieselmosaik aus Pella: Salzmann,op. cit., 105f, Nr. 98, Taf. 31, 4.

- Page 2: The J. Paul Getty MuseumJOURNAL Vol

- Page 7 and 8: 6 SpierFigures la-c. Left, Pendant

- Page 9 and 10: 8 SpierFigure 3. Pendant on a chain

- Page 11 and 12: 10 SpierFigure 5a. Chain with three

- Page 13 and 14: 12 SpierFigure 8. Pendant. Found in

- Page 15 and 16: 14 SpierFigure 12. Cross. Circa six

- Page 17 and 18: 16 PfrommerAbb. 1. Bronzekanne. H:

- Page 19 and 20: 18 PfrommerAbb. 3. Profilzeichnung

- Page 21 and 22: 20 Pfrommerdurch parallele, straffe

- Page 23: 22 PfrommerAbb. 10. Blütenschmuck

- Page 27 and 28: 26 Pfrommerdes ausgehenden Hellenis

- Page 29 and 30: 28 Vermeulelibation dish (phiale) a

- Page 31 and 32: 30 VermeuleFigure 3a. Votive basin.

- Page 33 and 34: 32 VermeuleBASIN WITH SCULPTED DETA

- Page 35 and 36: 34 Vermeuletails certainly would ha

- Page 37 and 38: 36 Cassidy-GeigerZeichnung. Zwey Ta

- Page 39 and 40: 38 Cas sidy-GeigerFigure lb. Detail

- Page 41 and 42: 40 Cassidy-GeigerFigure If. Detail

- Page 43 and 44: 42 Cassidy-GeigerFigures 3a-b. Left

- Page 45 and 46: 44 Cassidy-Geigerpicts Venus and Ad

- Page 47 and 48: 46 Gassidy-GeigerFigure 8. Ignaz Pr

- Page 49 and 50: 48 Cassidy-GeigerFigures 10d-e. Det

- Page 51 and 52: 50 Cassidy-GeigerFigure 13. Ignaz P

- Page 53 and 54: 52 Cas sidy-Geigerin 1985 (fig. 11)

- Page 55 and 56: 54 Nelsonproduced all four of the m

- Page 57 and 58: 56 NelsonFigure 2. First page of th

- Page 59 and 60: 58 NelsonOther special rulings are

- Page 61 and 62: 60 NelsonFigure 6. Canon table. New

- Page 63 and 64: 62 NelsonIflflll^^Figure 10. Canon

- Page 65 and 66: 64 NelsonFigure 13. Eusebian letter

- Page 67 and 68: 66 Nelsondate the lists of numbers

- Page 69 and 70: 68 NelsonFigure 20. The monk Theoph

- Page 71 and 72: 70 NelsonFigure 22. Portrait of Mat

- Page 73 and 74: 72 NelsonFigure 26. Portrait of Mat

- Page 75 and 76:

74 NelsonThrough its explicit colop

- Page 77 and 78:

76 Nelsonkinobaphos school. 109The

- Page 79 and 80:

78 Nelson69r blank; 69v portrait of

- Page 81 and 82:

80 StrehlkeFigure la. Neapolitan sc

- Page 83 and 84:

82 StrehlkeFigure lb. The Stigmatiz

- Page 85 and 86:

84 Strehlkedreri until their twenty

- Page 87 and 88:

86 Strehlkecentury representations

- Page 89 and 90:

88 StrehlkeSpirituals' ragged habit

- Page 91 and 92:

90 Strehlkeabove the saint. It also

- Page 93 and 94:

92 Strehlkethe foliage and mountain

- Page 95 and 96:

94 StrehlkeFigure 7. Master of the

- Page 97 and 98:

96 StrehlkeFigure 11. Master of the

- Page 99 and 100:

98 SuttonFigure tGerard ter Borch (

- Page 101 and 102:

100 Suttonincluded no elaborate rid

- Page 103 and 104:

102 SuttonFigure 9. Jacques de Ghey

- Page 105 and 106:

104 Suttonthe hairs have been pulle

- Page 107 and 108:

106 SuttonFigure 18. Gerard ter Bor

- Page 109 and 110:

108 SuttonFigure 21. Jan van de Vel

- Page 111 and 112:

110 Suttonsection of his didactic p

- Page 113 and 114:

112 SpikeFigure 1. Giuseppe Maria C

- Page 115 and 116:

114 Spikenighttime places the infan

- Page 117 and 118:

116 SpikeBologna during the latter

- Page 119 and 120:

118 CarlsonFigure 1. Hubert Robert

- Page 121 and 122:

120 Carlsonon either side by a long

- Page 123 and 124:

122 Carlsonmade on the artist by th

- Page 125 and 126:

124 Carlsonof Roman ruins, qualitie

- Page 127 and 128:

126 Szegedy-MaszakPainters also lov

- Page 129 and 130:

128 Szegedy-MaszakFigure 1. The Par

- Page 131 and 132:

130 Szegedy-Maszakas the inhabitant

- Page 133 and 134:

132 Szegedy-MaszakFigure 5. Felix B

- Page 135 and 136:

134 Szegedy-MaszakFigure 9. William

- Page 137 and 138:

136 Szegedy-MaszakFigure 14. Willia

- Page 139 and 140:

138 Szegedy-MaszakFigure 20. Willia

- Page 141 and 142:

140 KeutnerAbb. 1 Giovanni Bologna

- Page 143 and 144:

142 KeutnerAbb. 3 Giovanni Bologna

- Page 145 and 146:

144 KeutnerAbb. 7. Rechte Hand der

- Page 147 and 148:

146 Keutnerder Mythologie entworfen

- Page 149 and 150:

148 KeutnerAbb. 9 Giovanni Bologna

- Page 151 and 152:

150 Keutnergewohnte, anspruchslose

- Page 153 and 154:

© 1987 The J. Paul Getty Museum

- Page 155 and 156:

154 Walshfigure is a startling redi

- Page 157 and 158:

156 Walshother less conspicuous pur

- Page 159 and 160:

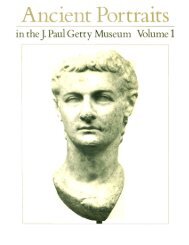

Notes to the ReaderAlthough variati

- Page 161 and 162:

160 Acquisitions/1986the folds of h

- Page 163 and 164:

162 Acquisitions/1986broken, the ar

- Page 165 and 166:

164 Acquisitions/1986inscription Λ

- Page 167 and 168:

166 Acquisitions 11986GEMSVARIA25.

- Page 169 and 170:

168 Acquisitions/198627 (fol. 38v)2

- Page 171 and 172:

170 Acquisitions/198628. MODEL BOOK

- Page 173 and 174:

112 Acquisitions/1986Scything Hay (

- Page 175 and 176:

174 Acquisitions/1986The Master of

- Page 177 and 178:

176 Acquisitions/1986de son filz.,

- Page 179 and 180:

178 Acquisitions/1986more than one

- Page 181 and 182:

180 Acquisitions/1986FLEMISH4040. J

- Page 183 and 184:

182 Acquisitions/1986Roman Masterpi

- Page 185 and 186:

184 Acquisitions/1986Cecilia and Va

- Page 187 and 188:

186 Acquisitions/19865k5ib

- Page 189 and 190:

DRAWINGS53 (recto)BRITISHwomen exec

- Page 191 and 192:

190 Acquisitions/1986E. Bouverie in

- Page 193 and 194:

192 Acquisitions/19866262. GERARDUS

- Page 195 and 196:

194 Acquisitions/19866666. NICOLAS

- Page 197 and 198:

196 Acquisitions/198671 (recto)72BI

- Page 199 and 200:

198 Acquisitions/1986Cythera(Paris,

- Page 201 and 202:

200 Acquisitions/1986of this figure

- Page 203 and 204:

202 Acquisitions/198683a84 (recto)8

- Page 205 and 206:

204 Acquisitions/1986Pen and ink ov

- Page 207 and 208:

206 Acquisitions/1986BIBLIOGRAPHY:

- Page 209 and 210:

208 Acquisitions/19869494. BARTOLOM

- Page 211 and 212:

DECORATIVE ARTSCHINESE98 (detail)wo

- Page 213 and 214:

212 Acquisitions/1986102. COMPOUND

- Page 215 and 216:

214 Acquisitions/1986107107. PAIR O

- Page 217 and 218:

SCULPTURE AND WORKS OF ART115114CER

- Page 219 and 220:

218 Acquisitions/1986heavy top slab

- Page 221 and 222:

220 Acquisitions /1986PROVENANCE: E

- Page 223 and 224:

PHOTOGRAPHSNote: Listed here are th

- Page 225 and 226:

224 Acquisitions/1986SELECTEDACQUIS

- Page 227 and 228:

226 Acquisitions/1986137137. TINA M

- Page 229 and 230:

228 Acquisitions/1986145144144. WEE

- Page 231 and 232:

230 Acquisitions/1986Cameron; Geral

- Page 233 and 234:

232 Acquisitions/1986His Shop. West

- Page 235 and 236:

234 Acquisitions/1986158158. MAN RA

- Page 237 and 238:

236 Acquisitions/1986163163. PAUL S

- Page 239 and 240:

238 Acquisitions/1986166166. ANDRE

- Page 241 and 242:

Ranee KatzensteinAssistant CuratorN

- Page 243 and 244:

Luis BrambillaGardener 2Jose LunaGa