SAN LUIS. ESCENARIO Y PROTAGONISTAS GeografÃa e Historia

SAN LUIS. ESCENARIO Y PROTAGONISTAS GeografÃa e Historia

SAN LUIS. ESCENARIO Y PROTAGONISTAS GeografÃa e Historia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>SAN</strong> <strong>LUIS</strong>. <strong>ESCENARIO</strong> Y <strong>PROTAGONISTAS</strong><br />

Geografía e <strong>Historia</strong><br />

Mirta L. Fernández<br />

Mónica A. Oliveira<br />

Diego O. Espinosa<br />

1. San Luis, provincia mediterránea<br />

El espacio sanluiseño se despliega entre las latitudes de 37,34º y 36,56º sur. Un vasto<br />

territorio escasamente habitado en el marco mediterráneo de la Argentina.<br />

Sus 76.746 kilómetros cuadrados conforman un enorme rectángulo dentro del cual se<br />

desarrollan grandes ambientes y paisajes que confirman la<br />

diversidad que caracteriza a la provincia de San Luis.<br />

El escenario geográfico dominante se compone de<br />

sierras –modernas montañas labradas en antiguos bloques<br />

macizos- al norte y la extensa planicie pampeana al sur.<br />

Sobre este magnífico soporte natural, el hombre, a lo largo<br />

del tiempo, fue modelando paisajes en los que fue dejando su<br />

impronta de trabajo y civilización. Todo un sello que<br />

garantiza el esfuerzo puesto por la sociedad sanluiseña en pos<br />

del progreso.<br />

El dominio y conquista de este espacio no fue fácil.<br />

Requirió de un largo tiempo donde sociedad y naturaleza<br />

construyeron un diálogo complejo, pleno de tensiones y de<br />

acuerdos. En este permanente intercambio se establecieron<br />

las reglas del juego con el fin de ir diseñando una geografía<br />

cambiante y de cara al futuro, un futuro que, para nuestros<br />

antepasados, pareció lejano e incierto.<br />

Las dificultades se pusieron de manifiesto desde la<br />

primera<br />

hora. Tanto<br />

para aborígenes como para colonos, la tierra<br />

sanluiseña no sería un medio fácil de conquistar.<br />

El tiempo iría en ayuda de ambos y cada uno<br />

supo hacer del mismo el hábitat adecuado a sus<br />

intereses y a su cultura. Cada grupo indígena y<br />

cada tipo de inmigrante que fue llegando a este<br />

suelo, supo sacar provecho de las oportunidades<br />

que el territorio concedía, no sin antes pagar el<br />

duro derecho de apropiarse de sus beneficios.<br />

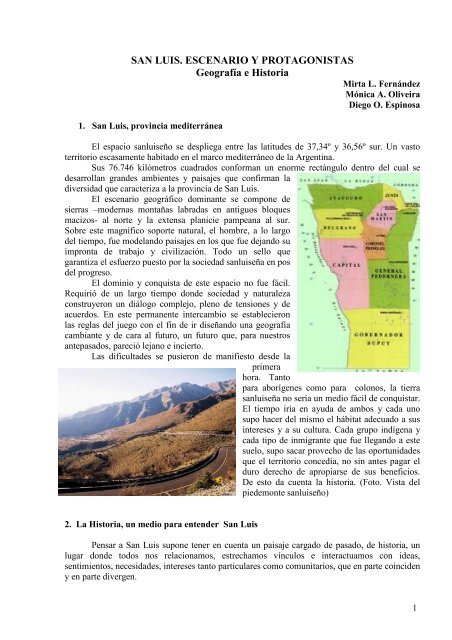

De esto da cuenta la historia. (Foto. Vista del<br />

piedemonte sanluiseño)<br />

2. La <strong>Historia</strong>, un medio para entender San Luis<br />

Pensar a San Luis supone tener en cuenta un paisaje cargado de pasado, de historia, un<br />

lugar donde todos nos relacionamos, estrechamos vínculos e interactuamos con ideas,<br />

sentimientos, necesidades, intereses tanto particulares como comunitarios, que en parte coinciden<br />

y en parte divergen.<br />

1

Pero esa pluralidad de ideas no ha sido obstáculo para nuestro crecimiento. Estos<br />

diferentes puntos de vista ponen a prueba nuestra tolerancia, virtud fundamental en la vida<br />

comunitaria, pero también ha dado origen a acuerdos normativos de la convivencia.<br />

A través del tiempo, los puntanos hemos ido configurando nuestra sociedad, afirmando<br />

rasgos culturales propios. Pero esta cultura esta en constante modificación porque no se remite<br />

simplemente a lo recibido del pasado, sino que también se nutre de las relaciones presentes, en la<br />

búsqueda de nuevos medios para transformar, mejorar y preservar el modo de vida de la<br />

comunidad.<br />

Nuestra identidad cultural no es estrictamente uniforme, sino que, por el contrario, se<br />

cuenta con un lenguaje común y un espacio de encuentro que posibilita el dialogo de una<br />

multitud de individuos, que advierten de sus gustos, preferencias, necesidades, creencias, etc.<br />

Para entender la cultura legada, usamos la historia.<br />

La historia es el resultado de los que escriben y piensan, los que recrean el pasado de la<br />

comunidad, los que acuden a diversos testimonios, escritos, orales, materiales, gráficos, restos<br />

arquitectónicos, etc. Investigar sobre los problemas históricos, es partir de la observación de la<br />

realidad en su contexto. En definitiva, revisando el pasado, podremos explicar el presente, y<br />

quizás podamos proponer y encarar soluciones futuras.<br />

Pero… ¿qué historia permite comprender la complejidad del mundo en que vivimos?<br />

La respuesta es una historia de procesos. Una historia que de cuenta de los cambios y<br />

movimientos que caracterizan la vida del hombre. Una historia que interrogue el pasado desde el<br />

presente.<br />

Para comprender nuestro mundo, uno de los principales caminos es pensar la historia<br />

desde una perspectiva múltiple.<br />

Otro de los caminos es trabajar con una amplia gama de fuentes.<br />

Y un tercer camino es ampliar los procedimientos que permitan comprender la historia.<br />

Con la memorización no basta, es necesario también plantear problemas, formular hipótesis,<br />

indagar, desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.<br />

Pero comprender y explicar no es el fin último de la enseñanza de la historia. Es<br />

también desarrollar una conciencia histórica que permita reconocernos como parte de una<br />

<strong>Historia</strong> que se inicio hace mucho tiempo y en la cual ocupamos un lugar, que nos permita actuar<br />

y proyectarnos conciente y efectivamente en la sociedad en que vivimos.<br />

Todas estas consideraciones y otras debemos tener en cuenta a la hora de enseñar<br />

historia, de cualquier tiempo y espacio. Hoy nos toca <strong>Historia</strong> de San Luis.<br />

Ahora bien, la realidad social, materia prima de la historia, es muy compleja. Una de<br />

las tareas más importantes en la enseñanza de la <strong>Historia</strong> es que los alumnos puedan pensar esa<br />

realidad. Pero, para pensarla, se necesita ordenarla de alguna manera. De ahí la importancia de<br />

contar con periodizaciones criteriosas.<br />

Pero, debemos tener presente que pueden haber muchas periodizaciones y no sólo una.<br />

Pueden existir tantas como tantos historiadores, profesores, maestros, e incluso alumnos piensan<br />

la historia. Para el caso de <strong>Historia</strong> de San Luis, proponemos la siguiente:<br />

• Etnohistoria<br />

• Tiempos de Conquista (siglo XVI, primeros años)<br />

• La colonización sanluiseña ( siglo XVII, los comienzos del poblamiento)<br />

• Hacia la organización institucional ( siglo XVIII)<br />

• Vaivenes políticos (siglo XIX.)<br />

• Tiempos Nuevos o actuales (siglos XX).<br />

2

3. Un medio geográfico difícil<br />

La aridez<br />

general a la que se<br />

somete todo el<br />

territorio, los<br />

magros suelos que<br />

ocupan enormes<br />

dimensiones, la<br />

escasez del agua,<br />

son algunos de los<br />

elementos que<br />

sirvieron de<br />

escollo ante las<br />

primeras<br />

intenciones de<br />

conquista y de colonización. Esto, sin mencionar la presencia del indígena, que dificultaba<br />

especialmente la ocupación de las planicies. Tal como la bibliografía que desarrollaron<br />

científicos, militares y viajeros hasta principios del siglo XX, San Luís fue en el imaginario<br />

social y político de aquel largo período, una tierra de paso, una travesía peligrosa más que una<br />

tierra promisoria para vivir.<br />

No cabe duda que el tiempo<br />

demostró lo contrario, pero todavía hoy<br />

quedan las secuelas de esa mirada en parte<br />

engañosa y en parte cierta de la oferta del<br />

medio natural. (Foto. Imagen satelital de<br />

la ciudad de San Luís y su sitio)<br />

San Luis se reparte entre sierras y<br />

planicies. El sector norte es serrano.<br />

Participando de la región de las Sierras<br />

Pampeanas –una unidad geomorfológica<br />

que se extiende hasta el Aconquija en<br />

Tucumán- estas montañas se reparten en<br />

todo el espacio septentrional de la<br />

provincia. En San Luis, la composición de<br />

estas montañas puede ser muy antigua. La<br />

sierra de San Luis, el bloque montañoso más grande, está compuesto por un basamento ígneo<br />

metamórfico con materiales rocosos que van del Proterozoico Superior hasta el Paleozoico<br />

(tiempos muy antiguos de la Tabla Geológica). Sin embargo, las montañas formadas en estos<br />

materiales, luego de haber pasado por diversos procesos, conforman modelados modernos,<br />

levantados finalmente con la fuerza del plegamiento andino y que todavía hoy dan cuenta de los<br />

procesos erosivos a los que se encuentran sometidas.<br />

Entre estas sierras – San Luis, Comechingones, Varela, La Estanzuela, San Felipe- y<br />

otras de origen distinto como el discontínuo sistema occidental (Quijadas, El Gigante,<br />

Guayaguas), se explayan espacios deprimidos que en general son resultado de bloques que se<br />

hundieron frente a los que se<br />

elevaron. Forman, según la<br />

denominación serripampeana:<br />

bolsones, llanos y valles. Tal es<br />

el caso de la extensa depresión<br />

“La diversidad ambiental que la pródiga naturaleza ha brindado al<br />

conjunto provincial es notable: sierras a las cuales la vegetación accede,<br />

organizada en pisos bien definidos por adaptación y especies, profundas<br />

quebradas cinceladas en la montaña y donde bosques en galería se<br />

exponen con todo su esplendor, vastas depresiones con escasa<br />

vegetación que gradualmente se ralea en dirección a extensas salinas.<br />

Completan estos ambientes los valles y la enorme planicie pampeana.<br />

En estas variadas formas, el hombre ha ido modelando un conjunto de<br />

paisajes singulares mediante la marcha de más de cuatro siglos de<br />

trabajo y con la ayuda gradual de herramientas, elementales en los<br />

primeros tiempos, de tecnología avanzada y de precisión en el presente, y<br />

que, en algunos casos, respondiendo a la lógica autodestructiva del<br />

modelo neoliberal, pone en riesgo el delicado equilibrio entre hombre y<br />

naturaleza” (Espinosa, D. 2001)<br />

Sierra: cordillera de dimensiones relativamente pequeñas<br />

y generalmente de un solo filo o plano cuspidal, con las<br />

dos vertientes laterales correspondientes. (Diccionario<br />

Ríoduero de Geografía, Madrid, 1974)<br />

3

occidental y el valle tectónico de Concarán o Conlara. Este es un extenso corredor alargado<br />

montado sobre un bloque hundido y encerrado entre los sistemas montañosos de San Luis y<br />

Comechingones.<br />

Este juego de bloques elevados y hundidos, son resultado de territorios antiguos que,<br />

debido a su vejez y dureza, no toleraron las fuerzas orogénicas que, en el caso de los Andes,<br />

cordillera construida sobre materiales blandos, sí<br />

pudieron plegarse a grandes alturas. En el caso de<br />

San Luís, la rigidez y resistencia del conjunto<br />

rocoso lo obligó a quebrarse en fragmentos que<br />

ascendieron (montañas) y otros que se hundieron<br />

(valles y depresiones).<br />

Por el sur, a diferencia de este caos<br />

topográfico, bellísimo por cierto y del que saca<br />

provecho hoy la creciente actividad turística, es el<br />

dominio de la planicie.<br />

La extensa llanura responde a la gran unidad<br />

de la pampa, en su sección occidental. En ella los<br />

suelos, que han evolucionado en función del clima y en particular de las precipitaciones, dan<br />

lugar a tierras de secano con muy buenos rendimientos y a una ganadería selecta. Esto, de hecho,<br />

sometido al riesgo frecuente de la sequía y los incendios. Sobre la planicie, de notable arreísmo<br />

(ausencia de cursos de agua), sólo dos ríos incursionan por sus bordes, El Desaguadero Salado<br />

por el oeste, en límite con Mendoza y el Quinto al norte, atravesando la llanura mercedina. Las<br />

aguas superficiales se resuelven entonces solamente con la presencia de numerosas lagunas que<br />

predominan hacia el naciente y que sirven de abrevadero de las numerosas estancias que se<br />

reparten en la región.<br />

El relieve sanluiseño también se enriquece de formas originales. El cerro El Morro, se<br />

localiza en las puertas del vasto valle de Concarán. Esta magnífica montaña de estructura circular<br />

y con engañosa forma de volcán se presenta aislada en la planicie. Con una altura importante,<br />

encierra en su parte más alta una depresión salpicada de pequeños conos de origen volcánico que<br />

se acomodan en anillo en torno a la superficie colapsada. Son varias las teorías sobre su origen,<br />

mucho más llamativas son las leyendas en torno a su presencia. (Foto. Imagen satelital de cerro<br />

El Morro)<br />

Otra forma fascinante a citar como ejemplo es<br />

la sierra de Quijadas, hoy, Parque Nacional (1991).<br />

Su valor conjuga la belleza de una naturaleza<br />

poderosa que ha sabido ser preservada, su valor<br />

paleontológico, su impronta arqueológica, ya que fue<br />

visitado y habitado desde tiempo huarpe y el ser un<br />

hito histórico. La sierra –de tiempos cretácicos, de<br />

origen mesozoico- es un gigante “vaciado”, debido a<br />

la fuerza erosiva que socavó sus entrañas de areniscas<br />

rojas, vulnerables al paso del tiempo y a los agentes<br />

erosivos. Los ríos son ejes de vida en la<br />

provincia.<br />

Si bien la naturaleza no ha sido pródiga en cursos de agua, los que existen han permitido en<br />

muchos casos organizar las pequeñas sociedades, en especial en los bordes serranos desde donde<br />

desaguan depositando en las planicies el rico elemento cargado de sedimentos. En torno a ellos<br />

una profusa literatura y un destacado folklore dan cuenta de la importancia que el agua ha tenido<br />

desde temprano en la historia local. Los más relevantes son el Quinto, el Quines y el Conlara,<br />

debido a que en torno a ellos se han desarrollado pueblos e importantes economías cuyos<br />

4

productos en otros tiempos recorrieron el territorio nacional. Se alimentan de una red destacada<br />

de arroyos que atraviesan el espacio serrano para desaguar en las planicies donde culminan con<br />

sus aguas evaporadas o infiltradas en los suelos arenosos y permeables. Cuando no, el agua,<br />

recolectada en embalses sirve de base para una red de canales que llegará a pueblos y ciudades<br />

donde se les dará un mejor uso.<br />

Esta red hidrográfica se compone de arroyos de corto recorrido, escaso caudal y de<br />

régimen simple, es decir, pluvial o pluvio – nival, según el tiempo y la estación. Son en muchos<br />

casos, no obstante, ríos bravos, de caudal violento en sus crecidas. Evidencia de su fuerza<br />

temporaria los lechos tapizados de enormes piedras y bloques arrastrados y redondeados por la<br />

fuerza del agua.<br />

Más allá de las limitaciones aparentes<br />

que muestran, son –junto a las quebradas y<br />

vallecitos que labran- lo más bello del paisaje<br />

natural sanluiseño. Verdaderos paraísos y<br />

magníficos ecosistemas que atrapan al turista y<br />

en especial a los buscadores de escenarios para<br />

fotografiar. (Foto. Sierra de las Quijadas)<br />

Chutunsa, Rosario, Luluara, Luján, San<br />

Francisco, El Tigre, Cortaderas, Los Molles,<br />

son nombres que van quedando en el recuerdo<br />

y que se reafirman cada vez que se cruzan los<br />

numerosos badenes de ruta cuando se va<br />

jalonando la montaña o atravesando la sierra.<br />

El clima, quizás la fuente generadora<br />

de toda forma y paisaje, es fundamental<br />

mencionarlo. En San Luis, es templado<br />

continental. Es decir que las temperaturas si<br />

bien, no son extremas como en climas cálidos<br />

tropicales o fríos, se presentan pronunciadas en las estaciones extremas: en verano, las mismas<br />

pueden ascender por arriba de los 30 grados y en invierno, los días más fríos pueden tener varios<br />

grados bajo cero. Esto es por la influencia continental, ya que en las proximidades del mar, éste<br />

suaviza notablemente la temperatura. (Clima Marítimo u oceánico). Por la misma condición de<br />

continentalidad la humedad llega de modo más limitado. En este sentido, hacia el este, el clima<br />

es de tipo subhúmedo, con precipitaciones que superan los 500 mm. Hacia el oeste, las<br />

precipitaciones disminuyen considerablemente, por debajo de los 300 mm, en especial hacia el<br />

noroeste, donde el desierto es acentuado. Esto es muy importante tanto para el asentamiento<br />

humano, el cual se ve obligado a replegarse hacia los bordes serranos, desde donde captar el agua<br />

necesaria, o hacia el este, donde se acentúa la actividad agropecuaria, que encuentra aquí suelos<br />

y pasturas mejores.<br />

La vegetación natural es respuesta directa al clima. Sometida a los rigores climáticos la<br />

masa forestal varía y se adapta a las condiciones locales. En general un manto boscoso original<br />

se distribuye sobre el territorio. Constituido de árboles leñosos, adopta el nombre local de monte,<br />

formación que en su parte septentrional es parte de la llamada provincia fitogeográfica chaqueña.<br />

Su dispersión y densidad depende naturalmente de las condiciones de humedad imperantes y por<br />

otro, especialmente hoy, a la actividad humana de explotación, que en las últimas décadas,<br />

lamentablemente ha provocado un retroceso acentuado del bioma en cuestión. El daño ya es<br />

irreparable hacia el sur, arrasando con los bosques de caldén, hacia el norte, en busca del<br />

quebracho primero y del algarrobo en tiempos modernos. Del mismo modo hoy, sobre el valle de<br />

Concarán, las explotaciones agropecuarias están deteriorando sensiblemente el monte que cubría<br />

el norte de este valle. Algunas especies relevantes del monte puntano son: algarrobo, quebracho,<br />

5

caldén, tala, chañar, espinillo. Entre las arbustivas, la jarilla y el piquillín. Fueron el “oro verde”<br />

que en parte justificó la ocupación del suelo sanluiseño. Una riqueza invaluable que cubrió las<br />

demandas del consumo regional y las necesidades de las pequeñas unidades familiares de otra<br />

época. Hoy, son víctima de la abusiva explotación del modelo de mercado.<br />

Haciendo referencia a la capacidad de adaptación al medio por parte de la flora puntana,<br />

cabe citar las especies halófilas, próximas a las salinas, al oeste de la provincia. Se cuenta con<br />

jume y zampa, que resisten vigorosamente los suelos salinos, olivillos se desarrollan sobre los<br />

suelos extremadamente arenosos, en algunos casos cubriendo y fijando los médanos que en el<br />

pasado ponían en peligro los cuadros de cultivo en el sur.<br />

La diversidad de especies como de formaciones vegetales fue una de las razones que<br />

justificaron la conquista y ocupación de esta tierra. Hoy está en peligro debido a las incorrectas<br />

intervenciones del hombre, en especial en las últimas décadas. Incendios, explotación del bosque<br />

y avance de cultivos, explotación de aromáticas, salinización excesiva de suelos, erosión, son las<br />

causas que ponen en peligro la diversidad biológica del medio natural en San Luis.<br />

Este medio complejo y duro fue el escenario que los primeros habitantes tuvieron que<br />

conquistar. De hecho, la relación que se construyó entre naturaleza y pueblos indígenas fue<br />

estrecha y sustentada en una magnífica capacidad de comprensión y adaptación de los indígenas<br />

al ecosistema.<br />

4. Los primeros actores: indígenas y conquistadores<br />

La presencia del hombre en la actual provincia de San Luis se remonta aproximadamente<br />

a unos 8500 años (unos 6500 ARC., de acuerdo con los resultados de las dataciones radio<br />

carbónicas). Se trata de un grupo que basó sus patrones económicos en la caza y la recolección,<br />

motivos por los cuales se vieron obligados a realizar movimientos cíclicos estacionarios entre las<br />

sierras de San Luís, buscando las zonas altas durante los estíos, y descendiendo a las zonas del<br />

monte durante los inviernos.<br />

Al intento de reconstruir algunos elementos de la historia de estos pueblos indígenas que<br />

vivieron en la región, antes y después del contacto con los europeos, se lo conoce con el nombre<br />

de etnohistoria.<br />

Estos primitivos pobladores dejaron plasmados en su arte rupestre aspectos de su<br />

civilización, pero el arte rupestre es algo más que la mera representación de las formas, es el<br />

producto final de una compleja conducta sintacto - simbólica. En San Luis, gracias a la<br />

investigación de incansables estudiosos como Dora Ochoa de Masramón, Consens, y otros, se<br />

han identificado gran cantidad de yacimientos con hermosas pictografías (pinturas rupestres), y<br />

petroglifos (cursos o incisiones en la superficie de la piedra).<br />

Existieron muchos factores de atracción de nuestro territorio, para la expansión<br />

hispano-criolla. Se pueden distinguir varias etapas en ese proceso de ocupación:<br />

• La primera comienza con la política de expansión de la Capitanía General de Chile y la<br />

corriente colonizadora proveniente del Oeste, que fundara San Luis, en Agosto de 1594,<br />

la ultima de las tres fundaciones decisivas en Cuyo.<br />

• En la segunda etapa se reconoció a la Sierra de San Luis como el lugar de amparo y con<br />

posibilidades de desarrollar una pequeña actividad extractiva. En este periodo se crearon<br />

poblados, estancias curatos y villas.<br />

• Una tercera etapa de ocupación fue alrededor de 1810, a partir de la cual San Luis, se vio<br />

envuelta en los acontecimientos del país. Allí vemos a un San Luis, comprometido con<br />

6

los sucesos de Mayo, de la Independencia, de la Confederación, en la etapa de la<br />

anarquía, en la guerra del Paraguay, en el conflicto con las montoneras.<br />

• La cuarta, correspondería al período a partir de 1869, donde se van delimitando los<br />

departamentos, construcciones de obras públicas hídricas de más envergadura, la<br />

construcción de caminos y la aparición del ferrocarril; sólo por mencionar algunos aspectos.<br />

• Finalmente, y ya dentro del siglo XX, tenemos un San Luis con un desarrollo<br />

agropecuario e industrial más importante.<br />

Si partimos del siglo XVI, (1594) podemos decir, que los “fundadores” de la ciudad, es<br />

decir, aquellos de los que existen constancias documentales de haber asistido a la fundación,<br />

son veintiséis, a los que hay que agregar a Juan Gómez Isleño, figura que transita caminos de<br />

leyenda, como los Michilingues que habitaban, según Gez, el valle del Chorrillo, de donde<br />

surgiera el nombre de Koslay, uno de sus caciques y el de la mítica Juana.<br />

Capitanes vinieron del poniente<br />

Por horizontes de nevada piedra,<br />

....................................................<br />

Capitanes de yelmo y armadura<br />

Sobre caballos con la crin espesa,<br />

Que asestaban sus cascos españoles<br />

En este suelo por la vez primera<br />

........................................................<br />

“Aquí será” –dijo una voz de mando<br />

Porque el aire es azul, el agua buena,<br />

Y la montaña nos ofrece amparo<br />

Si el indio quiere provocarnos guerra<br />

.....................................................<br />

El capitán entonces, con la espada<br />

Trazo en el aire una ciudad aérea,<br />

Dibujando la plaza y el ejido.<br />

Acá el Cabildo, mas allá la Iglesia<br />

El Fortín al llegar a las colinas<br />

Allá los ranchos de la soldadesca.<br />

.....................................................<br />

Y después silenciosos Michilingues<br />

Con su jefe, Koslay, a la cabeza,<br />

...................................................<br />

La Hija suya, una hija que tenia<br />

Suaves sus ojos y la cara fresca<br />

..................................................<br />

Miraba sonriente y en sus ojos<br />

Nido le hacia a la mirada<br />

De un soldado español en cuyo pecho<br />

Amor ardía en dolorosa hoguera.<br />

..................................................<br />

Juana Koslay, Juana Koslay, Oh<br />

Madre!<br />

..................................................<br />

Tú fuiste la semilla nuestra<br />

Y nos diste color americano<br />

Centurias antes que la Patria fuera.<br />

...............................................<br />

Oída la primera misa, el fundador procedió a constituir el Cabildo, leyendo los<br />

funcionarios designados por el. Este hecho implico la determinación de la jerarquía (categoría<br />

legal) de la población que se fundaba, sufragánea, por cuanto Mendoza, en la Provincia de Cuyo,<br />

era la ciudad capital, o Metropolitana, constituida en Corregimiento., de ahí que San Luis nació<br />

como una Tenencia de Corregimiento.<br />

7

El Cabildo es la expresión simbólica de la unidad administrativa, se puede afirmar que<br />

casi no”había materia en la vida colonial que no alcanzaran sus brazos”, según el historiador<br />

chileno Julio Alemparte. Dictaron leyes y reglamentos acerca del abasto, regadío, higiene,<br />

comercio, vialidad, docencia, costumbres, moralidad, etc. Es importante destacar que de las<br />

atribuciones del cabildo, que abarcaban todos los asuntos de la comunidad, nacieron los tres<br />

poderes del estado provincial. El Alcalde de Primer Voto se convirtió en Gobernador y Capitán<br />

General en 1820; la justicia elemental de los alcaldes ordinarios se transformo en el Poder<br />

Judicial, y el Capitulo de Regidores se transformo en la Honorable Sala de Representantes, actual<br />

Legislatura.<br />

El proceso de sedimentación de la población fue lento y aparece vinculado, además de la<br />

unidad administrativa (el Cabildo); a la unidad territorial (delimitada por la jurisdicción); a la<br />

unidad religiosa, (simbolizada por la Iglesia mayor)<br />

5. La sierra. Fondo de escenario de la primera fundación<br />

La sierra, forma dominante en el paisaje no sólo lo es por su figura espectacular<br />

dominando el horizonte, también constituye parte de un mecanismo inevitable para explicar el<br />

complejo sistema natural que allí funciona y que hasta fue decisivo en el asentamiento. Bajo la<br />

tutela de la sierra de San Luís, se llevó a cabo la fundación española, de manos de Chile, de la<br />

futura capital de la provincia, en 1594.<br />

El conjunto serrano se encuentra dominado por la sierra de San Luis, una unidad granítica<br />

moderna que se localiza en el centro norte del territorio. Le continúa la del Comechingones, de la<br />

misma naturaleza y espectacularidad, para después repartirse el territorio serranías menores de<br />

origen diverso. Este conjunto compartimenta el espacio en bolsones, llanos y valles que<br />

completan el espectro morfológico. Las montañas mayores –San Luis y Comechingoneslevantadas<br />

durante la era Terciaria, no sólo modelaron un espacio de orden fragmentario -propio<br />

de bloques elevados y bloques hundidos- sino que por su propia configuración constituyen un<br />

soporte climático e hídrico primordial. La forma adoptada de bloque basculado hacia el este y<br />

con sus frentes de falla enfrentando hacia el poniente la masa andina, con alturas que alcanzan<br />

los 2200 m, dan lugar a rampas naturales que permiten el ascenso de las masas húmedas del<br />

Atlántico. Estas condensan en altura y contribuyen al aumento promedio de las precipitaciones<br />

en todo el sector<br />

noreste del territorio,<br />

alimentando los<br />

numerosos ríos y<br />

arroyos que<br />

descienden en todas<br />

direcciones, en busca<br />

de las depresiones.<br />

(Gráfico. Bloque<br />

diagrama de la sierra<br />

de San Luis)<br />

La vegetación<br />

se ordena en función<br />

del gradiente de las<br />

precipitaciones y la<br />

humedad, el abrigo de<br />

las quebradas donde el bosque en galería se entrampa en los bordes serranos, y la altura, que<br />

define para el caso de la sierra de San Luis y de los Comechingones una disposición en pisos<br />

bien definida. A medida que se asciende hacia el antiguo bastión histórico de la sierra de San<br />

8

Luis, se pasa del conjunto arbóreo y arbustivo del monte, propio de las planicies y en franco<br />

retroceso, a los bosquecitos exuberantes de las pequeñas quebradas labradas por los arroyos,<br />

luego viene el “escalón” arbustivo dominante localizado arriba de los 1000 metros y, finalmente,<br />

los coironales herbáceos (entre 1000 y 1500 m) de los niveles más altos, tapizando las pampas de<br />

altura.<br />

Los ríos modelan los macizos graníticos encajándose en las formas rejuvenecidas por los<br />

procesos geológicos y forman una compleja red hídrica de escasos caudales que toman dos<br />

direcciones principales para el caso de la sierra de San Luis: norte y sureste. Un sistema de fallas<br />

coronado por domos de origen<br />

volcánico –sistema de Carolina<br />

(cerros Tomolasta, Sololosta entre<br />

otros), cerros del Rosario- y que<br />

remata en el cerro el Morro ya en<br />

la planicie, obra de divisoria para<br />

los cursos de agua que, en el mejor<br />

de los casos movilizan caudales de<br />

hasta 5 m3/s. Los ríos que<br />

descienden por la gradual<br />

pendiente oriental, son colectados<br />

finalmente por el Conlara,<br />

encajado sobre una fractura que<br />

constituye el límite este de la sierra<br />

y que ha definido toda una cultura<br />

de asentamientos humanos y de<br />

agricultura bajo riego tradicional. (Foto. Quebrada y arroyo serrano)<br />

Para el caso de la falda occidental, enormes frentes de falla caracterizan a la sierra de San<br />

Luis y la de los Comechingones. Los cortos ríos modelan en ellos profundas quebradas y<br />

descienden en un patrón subparalelo dominante que al entrar en contacto con las depresiones<br />

gravo arenosas se insumen rápidamente, luego de haber depositado los materiales transportados<br />

en pequeños conos aluviales que descansan sobre la unidad pedemontana.<br />

Es en estos elementos descriptos donde se configura la fórmula básica de asentamiento,<br />

propio del modelo vigente en el conjunto de las sierras pampeanas, excelentemente descriptas<br />

por Daus. Es el piedemonte serrano entonces, conocido como la “costa” donde aparecen las<br />

localidades, ordenadas en un rosario de pueblos cuyo sitio conjuga el agua de los ríos y arroyos,<br />

antes que esta desaparezca en los espesos suelos de valles y depresiones, los escasos suelos<br />

aportados por el transporte de los cursos de agua, el abundante aporte de la vegetación y el<br />

macizo protector de la sierra, tanto como moderador climático como ante las incursiones<br />

indígenas. Se dispusieron así, de este modo, los pueblos del faldeo occidental de la sierra de San<br />

Luis: Villa de la Quebrada, Nogolí, San Francisco, Luján y Quines, mientras que para la falda<br />

occidental del Comechingones, los pueblos desde Merlo hasta la Punilla constituyeron los de la<br />

“costa” sanluiseña: además de los citados, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Papagayos, Villa<br />

del Carmen.<br />

6. La colonización sanluiseña<br />

Dos grandes etapas se pueden reconocer en la historia del poblamiento sanluiseño. La<br />

primera corresponde al norte de la provincia, extendiéndose desde los tiempos de la conquista<br />

hasta mediados del siglo XIX.<br />

La planicie sureña debió esperar mucho tiempo para su ocupación efectiva. Los<br />

factores históricos son complejos pero la ausencia del agua superficial y el peligro del indio<br />

9

como dominantes justifican plenamente el retraso de la incorporación del sur a la organización<br />

espacial del territorio.<br />

Los primeros tiempos fueron difíciles. Desde la fundación, y por dos largos siglos, se<br />

puede decir, las condiciones imperantes y el aislamiento fueron dos factores que limitaron el<br />

asentamiento humano.<br />

Así, llegamos al siglo XVII, con los duros comienzos del poblamiento. Las primeras<br />

preocupaciones del Cabildo, se centraban en conseguir que el Gobernador de Chile confirmara la<br />

fundación realizada por Jofré, y limitara las aspiraciones mendocinas, deslindando las<br />

jurisdicciones en el Desaguadero y liberaran a los indios puntanos de trabajos y dependencias<br />

fuera de sus tierras. Otra preocupación era el límite con Córdoba. Estos hechos demuestran que<br />

San Luis quería ser más que un fortín o lugar de<br />

paso. La población, fue en aumento hasta 1630,<br />

año en que esta jurisdicción sufrió los efectos de<br />

la peste introducida desde el Tucumán y el<br />

Litoral. Por otra parte, el cabildo se preocupó<br />

porque las vecindades se otorgasen a moradores<br />

puntanos, y no a quienes vivían en San Juan o<br />

Mendoza. (Foto. Ilustración del Cabildo de San<br />

Luis)<br />

En este siglo vio la luz un pueblo que sería<br />

llamado a tener gran importancia histórica en<br />

tiempos venideros, nos referimos a San Francisco.<br />

El Capitán Francisco Sánchez Chaparro, vecino<br />

de San Juan, solicitó el 5 de Abril de 1673, al<br />

Gobernador de Chile (Don Juan Henríquez) le<br />

hiciera merced de 10.000 leguas cuadradas “que<br />

están vacías, en un valle que llaman San Francisco, en la jurisdicción de la ciudad de San Luis de<br />

la Punta”. Para 1864, el núcleo de la población antigua (que ahora se denomina Banda Sud) se<br />

agrupaba alrededor de la plaza que hizo delinear el entonces gobernador Barbeito y se componía<br />

de 48 vecinos. La construcción de un templo del otro lado del río, dio origen a la Villa Nueva o<br />

Banda Norte.<br />

Otro poblado que en este siglo tiene su origen es San José del Morro, que surgió de la<br />

capilla construida aproximadamente en la primera mitad de este siglo por don Pablo Suárez.<br />

El Morro es un topónimo que aparece en un expediente levantado en Córdoba en Octubre<br />

de 1614, el cual relata acontecimientos que datan de 1580. Según el padre Cabrera este lugar era<br />

conocido con anterioridad a la conquista hispánica como tierra de Cambatac, donde señoreaba el<br />

Cacique Coyumel.<br />

Durante estos tiempos San Luis soporto estoicamente las repetidas maloqueadas.<br />

En cuanto al cauce religioso, y siguiendo a Verdaguer, se sostiene que “el convento<br />

dominico de San Luis de Loyola, fue fundado, según parece, a principios del siglo XVII por el<br />

Prior del Convento de Mendoza y Vicario Provincial de los conventos de Cuyo Acacio de<br />

Naveda, quien en 1603 nombro vicario del convento de San Luis al Pbro. Antonio Garcés”.<br />

También fue importante la labor evangelizadora desplegada por la Orden de los<br />

Predicadores.<br />

Los Mercedarios cimentaron la advocación de Nuestra Señora de la Merced.<br />

Llegado el siglo XVIII, San Luis se encontraba preocupado por afianzar su jurisdicción.<br />

El indio continuaba siendo una de sus preocupaciones , por eso se establecieron en diversos<br />

parajes destacamentos militares, cuyos integrantes además de cumplir con su función especifica,<br />

cultivaron la tierra y criaron ganado mayor y menor. Así nacieron pequeñas poblaciones que<br />

10

fueron adquiriendo mayor importancia al concentrarse junto a oratorios y pequeñas capillas<br />

construidas por particulares. De este modo surgieron, entre otros, Renca y Santa Bárbara.<br />

A mediados del siglo XVIII, la Iglesia del Sr. De Renca era parte indisoluble de la<br />

fisonomía y del espíritu de la región y además era visitado asiduamente por los obispos y<br />

delegados de Chile.<br />

Ya hacia 1810, cuenta con una escuela de primeras letras que daba albergue a los<br />

primeros doce alumnos. Se puede decir que desde el siglo XIX tenemos a Renca como uno de<br />

los lugares más interesantes y pintorescos de la provincia.<br />

Pa lo pagos de Renca<br />

Voy con mi bayo<br />

3 de mayo se acerca<br />

Fiesta del año<br />

Fiesta del año. Si<br />

De los puntanos.<br />

De día promeseando<br />

Luego cantando<br />

Y de noche en las carpas<br />

Ya estoy prendido,<br />

Empinando unos tacos<br />

Muy divertido<br />

En una cueca luego,<br />

Mucho me empeño,<br />

Porque yo soy puntano<br />

Criollo renqueño.<br />

(Gato) José A. Zabala<br />

Es muy importante destacar, en el ámbito religioso, la labor desplegada por los jesuitas<br />

establecidos en La Estanzuela. Cuando fueron expulsados por Real Cedula de Carlos III en<br />

1767, de España y de todo territorio americano, quedó una biblioteca formada por más de 300<br />

volúmenes en latín, romance, portugués, francés. Expulsados los jesuitas, los dominicos de<br />

inmediato tomaron a su cargo la enseñanza de las primeras letras.<br />

En 1776, se creo el Virreinato del Río de la Plata, el cuarto y último de los establecidos<br />

en América Española. En ese entonces, la Provincia de Cuyo fue separada de la Gobernación de<br />

Chile, y agregada al Virreinato como parte de la Provincia de Tucumán .No obstante, durante 33<br />

años, eclesiásticamente continuo bajo la jurisdicción del obispado de Santiago. (Verdaguer).<br />

San Luis, se afianzaba en su economía. Existen varios testimonios del quehacer de los<br />

pobladores que evidencian que además de la ganadería, practicaban la artesanía de la madera,<br />

que se vendía tanto en San Juan como en Mendoza. También la jurisdicción puntana era rica en<br />

especies silvestres, como guanacos, avestruces y venados, base de una primera explotación de los<br />

ecosistemas naturales.<br />

La toponimia permite conocer otros datos, por ejemplo, la Majada y Cuchicorral. Si el<br />

primero prueba la existencia de cabras y ovejas, el segundo certifica que el cerdo también<br />

brindaba su aporte a la economía puntana. Las mulas, criadas principalmente en las cercanías del<br />

Morro, Paso Grande y Saladillo, fueron preciados artículos para el intercambio comercial con las<br />

provincias del norte.<br />

11

El ganado cimarrón prosperaba, y los puntanos detrás de el recorrían asombrosas<br />

distancias., llegando a Sierra de la Ventana, Litoral Atlántico, Melincue, etc. Para capturar al<br />

ganado cimarrón se organizaban las vaquerías<br />

Los documentos también consignan frutales y cultivos que daban importancia en sus<br />

chacras. En cuanto a la industria se testimonia que las mujeres trabajaban en el tejido de ponchos<br />

y frazadas que se conducían a Chile y de allí retornaban lencería y otros efectos en cambio.<br />

Paralelamente a la tejeduría, se desarrolló la artesanía del cuero.<br />

Alrededor de 1785, se fomentó el laboreo de yacimientos auríferos en las Sierras de San<br />

Luís, particularmente en el paraje donde Sobremonte hizo delinear la población de Carolina .En<br />

1797, vio la luz la Villa de Melo, (actual Merlo) en memoria del Virrey don Pedro Melo de<br />

Portugal.<br />

Para esta época San Luis mantenía un activo comercio con las provincias limítrofes,<br />

basado principalmente en su producción ganadera; si bien en el territorio, la capital económica<br />

era Renca, ubicada en el borde oriental de la sierra de San Luis, y que superaba las 3500<br />

personas en su jurisdicción, mientras que, nuestra ciudad, la futura capital de la provincia, no<br />

llegaba a las 700 personas.<br />

7. <strong>Historia</strong> institucional en el siglo XIX<br />

Así estaba San Luis cuando comienza el siglo XIX, época de notables vaivenes<br />

políticos y decisivo impacto en la historia del país. San Luis también fue protagonista.<br />

Durante las invasiones inglesas, no solo contribuyo con hombres, sino armas y<br />

municiones y otros donativos. Pero estas invasiones le trajeron otras inquietudes. Recibió 50<br />

prisioneros británicos y más tarde otros 40 que la ciudad de Mendoza no quiso recibir. Se<br />

convirtió en cárcel mediterránea.<br />

Producida la Revolución de Mayo, a San Luis le cupo la gloria de ser la primera<br />

provincia que se adhirió a la misma, al decir de Víctor Saa. Es sabido que la circular del 27 de<br />

Mayo de 1810, enviada por La Primera Junta de Gobierno invitaba que las provincias enviasen<br />

sus diputados para que se incorporaran a ella, conforme y por orden de llegada a la Capital. El<br />

diputado electo por San Luis fue don Marcelino Poblet.<br />

Hacia 1812, (4 de Agosto), se concluyo el padrón mandado a confeccionar por el<br />

entonces Teniente Gobernador don José Lucas Ortiz. La población total de San Luis y la<br />

campaña alcanzaba 16.878 habitantes de los cuales 7813 eran varones y 9065 mujeres. El total<br />

general se hallaba formado por los siguientes grupos sociales: 10890 españoles americanos, 25<br />

españoles europeos, 4491 indios y 1472 negros.<br />

Conforme a los acontecimientos que se estaban desarrollando en Buenos Aires, el<br />

gobierno de esa provincia había resuelto la formación de un escuadrón de Granaderos a Caballo.<br />

San Luis colaboró con 204 hombres, sobre un total de 476 individuos que componían el pie de<br />

fuerza del Regimiento de Granaderos, en Diciembre de 1812. En el combate de San Lorenzo, el<br />

tributo de sangre puntana también fue el mayor, de los 14 granaderos muertos en la mañana del<br />

3 de Febrero de 1813; 3 eran puntanos, y se llamaban Januario Luna, Basilio Bustos y José<br />

Gregorio Franco. Descansan hoy, definitivamente en el templete del “Monumento al Pueblo<br />

Puntano de la Independencia”. San Luís lo había dado todo en aras de la libertad y la<br />

independencia, y cuanto San Martín solicitaba de la pobreza y miseria, San Luís lo entregaba:<br />

cartucheras, y pólvora, caballos y mulas, charqui y frutas secas y otros menesteres. Ese<br />

sacrificio y esa entrega quedaron reflejadas para la eternidad en los sentidos, dolorosos pero<br />

bellos versos del poema “Digo el llamado“ de Antonio E. Agüero.<br />

Corría el año 1813 y en Buenos Aires se convocaba a la Asamblea General, cuyo<br />

principal objetivo era sancionar una Constitución, (que no logra), pero da una gran obra<br />

legislativa en todos los ordenes de la vida de gran trascendencia y que muchos de esos<br />

12

principios están contenidos en nuestra constitución Nacional. Por San Luís, fue designado a esa<br />

Asamblea Augusto José Donado.<br />

Otro hecho que merece destacarse es que Juan Martín de Pueyrredon, que fuera<br />

confinado a esta ciudad después de la Revolución del 8 de Octubre de 1812, llego a esta en los<br />

primeros días de 1813 y adquirió a don Maximiliano Gatica las tierras de La Aguada y por<br />

mediación de Dupuy (entonces Gobernador) fue elegido representante por San Luis ante el<br />

Congreso de Tucumán.<br />

Así se llega al año 1820 cuando la provincia de San Luís declara su autonomía. Le<br />

correspondió a Don José Santos Ortiz conducir el destino de esta provincia. Le sucedió después<br />

de 8 años Don Prudencio Vidal Guiñazu. Su gobierno estuvo signado por la lucha entre federales<br />

y unitarios y por los malones (indígenas del sur).<br />

El furor de los enfrentamientos entre unitarios y federales, quedaron reflejados en<br />

cientos de coplas populares, como esta que solían cantar los federales puntanos:<br />

“el general Lavalle<br />

con toda su gente<br />

no sirve para nada<br />

ese indecente”<br />

Por cierto que los cánticos unitarios no se quedaron atrás en inventiva ni en<br />

agresividad:<br />

“Lorito verde<br />

Lorito real<br />

Mas vale ser perro<br />

Que federal”<br />

Lentamente pero sin pausa San Luís continuaba avanzando.<br />

El Gobernador de San Luis, Pablo Lucero, en 1851 viajo a San Nicolás de los Arroyos<br />

para participar de la reunión que formaría el preliminar de la Constitución Nacional. Los<br />

diputados por San Luis a ese Acuerdo fueron los doctores Delfín Huergo y Adeodato Gondra.<br />

El gobernador Lucero gobernó por 14 años, desplegó una interesante y fecunda labor y falleció<br />

en San José del Morro. Una actitud para destacar: fue el primero en estas tierras en venerar la<br />

memoria de San Martín. Una de sus acciones importantes fue la de introducir la imprenta en<br />

1848. A los pequeños avisos pronto le siguieron hojas enteras y el último domingo de 1858 ya<br />

durante el gobierno constitucional de Justo Daract se publico el primer periódico: La Actualidad.<br />

`Pronto aparecerían otros periódicos, que representaban las distintas ideologías y corrientes de<br />

pensamiento de la clase gobernante de San Luis y que conseguía adeptos en la sociedad puntana,<br />

como por ejemplo: “El Porvenir”,”El Centinela Puntano”, “El Oasis,” “El Loro” ,”El Telégrafo”<br />

“La Independencia, “La Reforma “ y muchos mas.<br />

En 1855, el 29 de Septiembre, el Senado y la Cámara de Diputados de la<br />

Confederación Argentina, reunidos en Congreso, sancionaron una ley por la que se aprobaba la<br />

Constitución de la Provincia de San Luis, la que recibió varios cambios hasta el presente.<br />

En la década del 60, llega a la presidencia de Nación el General Bartolomé Mitre. Y en<br />

San Luis, hay un clima de ebullición por varios hechos políticos. En esas circunstancias llega al<br />

poder el Coronel Juan Saa, conocido como “Lanza Seca”. A ‘el lo encontramos como interventor<br />

en San Juan tras el asesinato del Gobernador Virasoro; lo encontramos también en Pavón y en el<br />

alzamiento de los caudillos, junto a “ Chacho” Peñaloza y Felipe Varela.<br />

Otros hechos destacados de esta década lo constituyen la creación del Colegio de<br />

Niñas, bajo la dirección de Doña Rosario Lucero de Saa; y la instalación del Colegio Nacional,<br />

13

creado por Decreto del primero de Diciembre de 1868 e inaugurado el Jueves 6 de Mayo de I869<br />

con 37 alumnos bajo la dirección del Pbro. Norberto Laciar.<br />

El progreso era lento pero firme. Lo demuestran varios hechos, que permiten evaluar el<br />

cambio en el paisaje urbano y la evolución de las instituciones sociales, de los cuales<br />

mencionaremos algunos a titulo ilustrativo:<br />

• En 1878 se decide la apertura de la actual Plaza Coronel Pringles, conociéndola<br />

primero como “Potrero de los Reyramos” y luego como “Parque Pringles “y<br />

“Plaza de las Flores”. En el futuro, debido a su posición estratégica y equidistante<br />

entre la Actual Plaza Independencia –primer centro ocupacional-, la primera<br />

Estación de Trenes ubicada donde actualmente se emplaza el Rectorado de la<br />

Universidad Nacional de San Luis y la apertura de la Avenida diagonal, hoy Pte.<br />

Arturo Illia, adquirió importancia hasta convertirse en el centro neurálgico de la<br />

ciudad.<br />

• En el ámbito educativo es interesante destacar la sanción el 17 de Abril de 1872<br />

de la primera Ley de educación con que contó San Luís, la cual declaraba<br />

obligatoria la instrucción primaria y determinaba un fondo propio para las<br />

escuelas y la instalación de bibliotecas populares. Esta ley es anterior a la que<br />

sanciono el Congreso en Buenos Aires y mereció las felicitaciones de Sarmiento.<br />

También en este aspecto, pero allá por 1884 se crea la Escuela Normal de Niñas<br />

actualmente el Centro Educativo Nº 2 “Paula D. de Bazán”. La edificación con su<br />

importante arquitectura embellece junto a otros edificios públicos como el Banco<br />

Hipotecario y su sobria esbeltez, una de las esquinas de la Plaza Pringles, la que<br />

va cobrando rápida importancia.<br />

• La Iglesia Catedral anuncia enriquecer aún más la Plaza cuando el 25 de Mayo de<br />

1883 se coloca la piedra fundamental sobre la cual se levantará años después su<br />

soberbia mole, cuya arquitectura hace de la misma una de las catedrales más<br />

bellas de Argentina y Latinoamérica. (Foto. Imagen de la catedral de San Luís)<br />

• En 1881, San Luis entra en la era del ferrocarril. En ese año se inaugura la<br />

Estación de Trenes, la que posibilitó el<br />

intercambio comercial y de<br />

comunicaciones y a la vez determinaba el<br />

surgimiento de pueblos a su vera, que poco<br />

a poco se iban insertando en la estructura<br />

productiva. Al lado de la estación y en<br />

donde hoy se levanta la Terminal de<br />

ómnibus “Juan Martín de Pueyrredon” se<br />

formó el paseo público denominado “Plaza<br />

Colon”.<br />

• La sociedad puntana concentraba sus<br />

actividades recreativas en lugares abiertos<br />

como la Plaza o el Teatro del Club Social,<br />

creado este ultimo en 1880. Era el lugar de<br />

reunión de lo más granado de la población.<br />

A esto se suma la creación del Parque<br />

Centenario en el Este de la ciudad, un importante lugar de esparcimiento. El<br />

primero de estos lugares (el Teatro) se perdió irremediablemente ya que donde se<br />

encontraba, en la intersección de las calles San Martín y Belgrano, hoy funciona<br />

el Supermercado Aiello. El segundo, sufrió transformaciones, porque el parque<br />

fue luego la Chacra Experimental donde se hicieron importantes cultivos de vides,<br />

14

frutales y especies forestales, y a fines de 1995 se convirtió en el “Parque de las<br />

Naciones”.<br />

Coincidente con el progreso que pregonaban los hombres de Buenos Aires, los de San<br />

Luis hicieron lo propio. Era la época de los dos gobiernos de Zoilo Concha, de Mauricio<br />

Orellano, de Videla, del Interventor Daniel Donovan, y Laurentino Quiroga. Era la época del<br />

“Centro Unión y Progreso” que se fundo en el Colegio Nacional, y que con disertaciones<br />

semanales buscaba responder a los fines de la educación.<br />

En ese entonces, por ley, se dio nombre a los 8 departamentos de la Provincia” La<br />

Capital, Coronel Pringles, General San Martín, General Belgrano, Ayacucho. General<br />

Pedernera, Chacabuco y Junín.<br />

Por aquellos años aparecieron la primera novela titulada “Raquel” del Dr. Arturo<br />

Domínguez y el primer libro de versos: “Penumbras” de Emeterio Perez.<br />

Tratando de cuidar la moral de las jóvenes, se dicto un decreto destinado a reprimir la<br />

vagancia de las mujeres y se estableció para ella el “boleto de conchavo”, y “las que se<br />

encontrasen sin este boleto, vagando o en los bailes, permitidos o no, serian conducidas a la Casa<br />

del Buen Pastor”.<br />

8. Ingresando al siglo XX<br />

San Luis sigue preocupada por el progreso, a medida que la ciudad crece lentamente va<br />

incorporando nuevos elementos que influyen en su fisonomía edilicia, a la vez que algunos<br />

servicios importantes cambiara su funcionalidad y dinámica.<br />

Surge el Boulevard Norte, el cual se llamara Avenida Quintana y hoy Avenida Illia, que<br />

con el tiempo se convertirá en uno de los paseos mejor registrados por la vecindad en sus<br />

recorridos, rompiendo con el esquema de la cuadrícula que se venia respetando desde su<br />

fundación. Apenas comenzado el siglo, la Intendencia Municipal permite a San Luis conocer el<br />

cemento armado a la vez que inaugura el alumbrado a gas en la sección sur.<br />

La vida social sigue incorporando elementos para distraer a los puntanos, en este caso<br />

fundándose el Velo Club Puntano. Las actividades religiosas y culturales siguen tomando las<br />

calles de la ciudad, como en 1912, cuando se deja inaugurada la estatua ecuestre del Coronel<br />

Juan P. Pringles, en la Plaza homónima, obra del escultor Rafael Radogna.<br />

Esta breve reseña no agota la enumeración de eventos, acontecimientos y otros<br />

elementos de carácter arquitectónico y escultórico que enriquecieron el patrimonio cultural y<br />

edilicio de nuestra ciudad. Es oportuno mencionar aquí el edificio de la Casa de Gobierno,<br />

verdadero palacio de líneas renacentistas italianas o la magnifica Escuela Lafinur, ubicada donde<br />

antiguamente fue lugar terminal de carretas.<br />

Para los años 1900 en la región sur fueron creados los partidos de Vicente Dupuy y Justo<br />

Daract, también se delinearon los pueblos de Buena Esperanza y Fortuna. Paralelamente se<br />

formo otra población que se llamaría Presidente Quintana y que hoy es Juan Llerena.<br />

No obstante todos estos acontecimientos que la clase gobernante halló progresistas la<br />

situación socioeconómica de la población de San Luis, no era de las mejores. Al respecto se<br />

puede citar en 1908 la realización de la primera manifestación obrera de la ciudad, a la que<br />

obviamente le siguieron muchas más, constante que sigue hasta nuestros días, al igual de lo que<br />

ocurre en el resto del país. Ya por ese entonces el fotógrafo José La Vía, a través de su tarea<br />

transmitía su mensaje provincial más allá de los límites de San Luis<br />

Este siglo XX, en sus albores, trajo a la Firma Cappa y Gazzari, que realizó la primera<br />

exhibición de vistas cinematográficas, con tanto éxito que tuvieron que abrir un salón para tal<br />

efecto.<br />

En el ámbito de la salud, allá por la segunda década del siglo XX (precisamente en 1922)<br />

se creó en la ciudad de San Luis la Asistencia Pública, que contó con lugar propio, farmacia y<br />

15

ambulancia, cuyo servicio era gratuito. En el interior de la provincia, todavía era muy extendida<br />

la práctica del curanderismo. También en este aspecto se realizaban campañas sanitarias para<br />

contrarrestar la hidatidosis, el chagas y la brucelosis.<br />

En esta etapa la educación también era preocupación, y se puede constatar con números:<br />

en 1922 habían 73 escuelas y 5000 alumnos, y en 1926 el número de escuelas ascendió a 106 y la<br />

población escolar a 8000. Se crearon luego, escuelas unipersonales, escuelas de categoría 3.<br />

jardines de infantes,, no solamente en la Ciudad de San Luis, sino para Villa Mercedes, Los<br />

Puquios, El Chañar, Las Vizcacheras, Escuela Normal en Concarán ; el ciclo de agrónomos con<br />

orientación en granja en la Escuela Técnica Nro. 4 Aerotécnica de San Luis.<br />

En lo político, tanto a finales del siglo XIX y comienzos del XX, San Luis, soporto varias<br />

intervenciones federales por distintos motivos (irregularidades en los Poderes de Gobierno. o por<br />

profundas disputas entre partidos políticos).Además, los avatares políticos de Buenos Aires, por<br />

ejemplo los golpes de estado también repercutieron en San Luis como era de esperar.<br />

Llegado el año 1973 se firmo el Acta de Reparación Histórica entre las provincias de San<br />

Luis, La Rioja, y Catamarca, lo que significo el comienzo de una serie de reivindicaciones<br />

económicas, y entre ellas los proyectos de radicación industrial; que se fueron concretando a<br />

partir de 1983 con suerte muy diversa. Con el tiempo, muchas de ellas, terminada el plazo de<br />

promoción industrial, levantaron las instalaciones, dejando en la provincia muchas familias sin<br />

trabajo, y a los gobiernos un problema a solucionar.<br />

También este siglo vio adelantos en las obras hídricas, que beneficiaron la potencia<br />

eléctrica de la provincia. Y, así, San Luis avanzaba, lenta, dolorosamente, pero sin pausa, cuando<br />

llegado 1976, se produce el último Golpe de Estado que dejó, además de muertos y<br />

desaparecidos, y justamente por eso, rencores, odios que aun hoy palpitan en la sociedad<br />

argentina.<br />

En 1983, el país vuelve a la democracia, en el orden nacional con el Dr. Raúl Alfonsín,<br />

referente máximo del radicalismo; y en nuestra provincia, con el Dr. Adolfo Rodríguez Saa,<br />

exponente del justicialismo.<br />

La provincia comienza una nueva etapa, hay incremento económico como consecuencia<br />

de la promoción industrial, (a la que hicimos referencia), aumenta la población a raíz de las<br />

migraciones de países limítrofes y su arraigo en la Ciudad. Se hacen viviendas, en un principio<br />

con la ayuda del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), y luego con otros planes.<br />

En educación se sanciono el decreto 846, que dispuso la regionalización de las tareas<br />

educativas y culturales, creando seis regiones: San Luis Capital; Villa Mercedes, Nueva Galia,<br />

Concarán, Paso Grande y Luján<br />

En una nueva Reforma de Nuestra Constitución se crearon la Cámara de Senadores y e<br />

Cargo de Vicegobernador, entre otras modificaciones.<br />

En nuestros días tenemos un San Luis que avanza, que quiere lograr un rango importante<br />

entre las demás provincias argentinas, lo hace muchas veces con dolor, con broncas, con alegrías,<br />

con pasiones encontradas, pero se debe hacer .Desde sus orígenes, su transitar por la historia fue<br />

difícil, y hoy en este mundo globalizado debemos reafirmar nuestra identidad, y sentido de<br />

pertenencia. Nuestros hijos merecen lo mejor.<br />

En esta apretada síntesis de la <strong>Historia</strong> sanluiseña quedaron muchísimos aspectos que son<br />

interesantes de estudiar y que nos ayudan a conocer, entender a nuestro pueblo grande, como por<br />

ejemplo: la música, el folclore, los inmigrantes, el arte en todas sus manifestaciones, el desarrollo<br />

económico, el turismo urbano y rural, y mucho más.<br />

Encontramos hoy un San Luis preocupado por fortalecer la política tecnológica, por unir<br />

las diferentes regiones con una extensa red caminera, por participar cada vez más en el mercado<br />

exportador, por insertarse efectiva y eficazmente en el proceso de la globalización. Estar inserto<br />

en este proceso significa para la provincia, adoptar políticas activas como por ejemplo,<br />

desarrollar mas intensamente la agricultura en la pampa húmeda y extender sus límites , lo que a<br />

16

sus vez implica trasladar la ganadería a regiones pampeanas periféricas, desarrollar con mas<br />

fuerza la industria agroalimentaria, mejorar la provisión de agua de riego. También este proceso<br />

de globalización debe hacer implementar políticas tendientes a reafirmar nuestro sentido de<br />

pertenencia al lugar, rescatando lo autóctono, la tradición, y con políticas activas respecto al<br />

turismo ambiental, dado que el paisaje combina armoniosamente montañas, planicies, espejos de<br />

agua; también al turismo cultural-educativo atrayendo inversores provinciales, nacionales e<br />

internacionales y desarrollando una activa propaganda y difusión en todos los ámbitos.<br />

Las vicisitudes sufridas por nuestros antepasados, desde la conquista y colonización,<br />

nuestra circunstancia como posta y lugar de avanzada en el “desierto” la inseguridad frente al<br />

indio, no doblegaron a la primera sociedad puntana. Gracias a ella y a su permanencia es que<br />

contamos hoy con una ciudad pujante que solo nos pide que la conozcamos para quererla y<br />

defenderla, que aprendamos a vivirla y a protegerla de otros ataques, aquellos que hacen a la<br />

marginalidad, a la incultura, a la soberbia, al odio. Debemos ser ciudadanos comprometidos, con<br />

protagonismo, para corregir actitudes y situaciones que van en desmedro de nuestra comunidad.<br />

La memoria nos proporciona identidad. La historia, es la memoria de los pueblos…<br />

9. Las regiones y sus ambientes<br />

Sobre el vasto cuadrilátero provincial, y como resultado de la combinación de formas<br />

provenientes del variado dispositivo natural y por otra parte, de la gestión humana desplegada en<br />

el tiempo, se reconocen las siguientes regiones:<br />

La sierra de San Luís<br />

La sierra es un referente indiscutible en la geografía sanluiseña: su silueta es parte<br />

indiscutible del paisaje y además, fue un hito en el proceso histórico de ocupación en estas<br />

tierras. “Cabe señalar que Renca, localizada sobre el borde oriental del macizo serrano y al<br />

borde del Conlara, fue la verdadera capital económica del territorio, mientras la ciudad se debatía<br />

entre malones y tiempos de subsistencia. Renca era el centro de acopio más importante y hacia<br />

allí se dirigían los productos tanto serranos como de un ámbito importante de la región cuyana.<br />

Lana, tejidos, minerales que luego, por el valle enfilaban hacia el norte, el Alto Perú, obligados a<br />

seguir el largo derrotero signado por la metrópoli española.” (Espinosa, 2001)<br />

La presencia de la sierra de San Luis fue desde los primeros tiempos de conquista, el<br />

escenario panorámico que acompañó la vista de los primeros colonos. Este “bastión” serrano<br />

brindó la necesaria protección frente al<br />

peligro del indígena y “es en ella o en<br />

torno a ella que se configuró el primer<br />

esquema de asentamiento”. Con sus<br />

casi 4.000 km2 es un original espacio<br />

recorrido por una densa red hídrica,<br />

compuesta de ríos y arroyos que genera<br />

todo un estilo de vida. (Foto. Una vista<br />

de la sierra sanluiseña)<br />

Unidad propiamente sanluiseña,<br />

este extenso territorio de forma oval,<br />

tiene orígenes geológicos singulares: es<br />

una unidad moderna hecha sobre<br />

materiales antiguos, de origen paleozoico. Su morfología se asemeja al resto de las sierras<br />

pampeanas: “una ladera oriental extensa y de escasa pendiente, alterada –en el caso de la de San<br />

17

Luis- por dos niveles topográficos, uno, el más alto, propio de la penillanura rejuvenecida, y otro<br />

inferior, donde se localizan pampas de altura. Los ríos han profundizado el relieve general a<br />

medida que el conjunto sufría los movimientos de ascenso, que se resuelve en extensos y<br />

pronunciados cañadones. La falda occidental constituye un frente de falla, pronunciado y<br />

enhiesto, generándose así una estructura disimétrica de marcada pendiente hacia el occidente y<br />

una suave y escalonada hacia el oriente. Todo el conjunto ha sufrido las fracturas que obran a<br />

modo de divisoria de aguas. Desde allí, los ríos toman dos direcciones generales: norte y<br />

sureste.” (Espinosa, 2001)<br />

Desde las fracturas han aparecido conos de origen volcánico cuyos conjuntos más<br />

relevantes se localizan próximos a La Carolina, y en el borde oriental de la sierra: los Cerros del<br />

Rosario. También el Morro es parte de este conjunto de formas.<br />

Toda la región serrana presenta un aspecto rural y tranquilo cuyo espacio se reparte entre<br />

coironales cuyo tono amarillento contrasta con el tono grisáceo de las figuras pétreas de los<br />

cerros dominantes. Donde los arroyos atraviesan el terreno, los cortes profundos muestran la<br />

riqueza de los espesos suelos que se reparten entre las rocas y que aflora del conjunto granítico.<br />

Allí, en los vallecitos labrados por los cursos de agua, se levantan las escasas viviendas rurales<br />

rodeadas de pequeños montecitos al abrigo de las temperaturas imperantes, que por lo general<br />

presentan promedios mucho más bajos que en el resto del territorio sanluiseño.<br />

De todos modos el paisaje cambia gradualmente desde las planicies al centro de la sierra.<br />

Los pisos de vegetación se definen mostrando primero y en los terrenos más bajos, el denso<br />

monte xerófilo para finalmente dar lugar al estrato herbáceo que domina en las mayores alturas.<br />

Por el oeste, y labrando la acentuada pendiente de la montaña los ríos trabajan profundas<br />

quebradas donde el bosque en galería da lugar a paisajes de encanto. Tal es el caso de las<br />

entradas serranas trabajadas por ríos como el Amieva, el Nogolí y el Claro.<br />

La sierra de San Luis es un mundo tranquilo de puesteros y mineros de tradición. Una<br />

sociedad que rápidamente se pierde frente al avance del tiempo y la modernización creciente. No<br />

hace mucho el paisaje rural mostraba extensas estancias y puestos demarcados por pircas –toda<br />

una ingeniería serrana- donde viejos pirquineros practicaban la búsqueda del oro sobre los<br />

lechos poco profundos de los arroyos, en su intento de revivir la fiebre del oro que tuvo en otras<br />

épocas –siglos XVIII y XIX- momentos de auge y dinamismo.<br />

Ovejas y vacunos a la orilla de desolados caminos es la señal de una economía presente en la<br />

sierra asociada a la explotación de minerales. Las rocas de aplicación, especialmente el granito<br />

da lugar a canteras repartidas, muchas en torno a Potrerillos, extraen el granito de excelente<br />

calidad.<br />

Las regiones educativas incluidas dentro de esta unidad geográfica descripta son la<br />

Región V (que se corresponde íntegramente con el Departamento Lib. Gral. San Martín), y la<br />

Región I, en su sector correspondiente al área que abarca casi la totalidad del Departamento<br />

Coronel Pringles.<br />

El noroeste seco<br />

Sobre un extenso ángulo noroeste de la provincia y localizándose entre la depresión del<br />

río Desaguadero y la sierra de San Luis, se extiende la dilatada depresión que alberga este<br />

espacio provincial.<br />

La drástica disminución de las precipitaciones, que quedaron entrampadas en el sistema<br />

serrano, hace de esta unidad la más seca del territorio. Las lluvias oscilan entre 400 y 250 mm de<br />

este a oeste y con ello se configura un espacio donde domina un monte denso xerófilo tanto<br />

arbóreo como arbustivo y donde las especies adaptadas resisten la escasa humedad y los sectores<br />

salinos. Chañares, talas y algarrobos por citar algunas especies, asociadas a piquillines y otros<br />

arbustos conforman parte de la rica diversidad de este conjunto vegetal. Hacia el noroeste es el<br />

18

dominio de las jarillas; la vegetación<br />

en esa dirección se torna escasa en<br />

formas y densidad. (Foto. Parque<br />

Nacional Sierra de Las Quijadas)<br />

Los lechos secos de los arroyos<br />

que han dejado su caudal a pocos<br />

kilómetros de haber abandonado la<br />

sierra, sólo se activan luego de las<br />

escasas tormentas que se desencadenan<br />

en el verano. Es el momento oportuno<br />

para desviar agua hacia las represas,<br />

fuente invalorable para puestos y<br />

estancias dispersas en la región. De<br />

todos modos, la presencia de agua subterránea permite que algunas empresas con capitales<br />

puedan bombear agua para asegurar cultivos y ganadería, en un proceso de inversiones nuevo del<br />

que sólo pocos participan.<br />

La estructura física de la unidad cierra en una depresión central longitudinal cuya<br />

divisoria de aguas localizada a mitad de recorrido del territorio orientando la red hidrográfica de<br />

lechos secos hacia el norte, en dirección a las Salinas Grandes, mientras que hacia el sur el<br />

sistema culmina en la Salina del Bebedero.<br />

Circuitos productivos muy distintos se yuxtaponen en el sector. Puesteros y grandes<br />

empresarios practican sus economías en un marco de aparente escasez signada por el agua.<br />

Los puesteros dan forma a una unidad económica de carácter familiar muy frecuente en la<br />

región. Todo un poli rubro donde se combina ganadería vacuna de baja calidad, cría de cabras,<br />

leña y carbón, asociados a escasos cultivos para el consumo familiar. Pozos para el agua de uso<br />

humano y represas para el riego y los animales. Parte de la producción (vacunos sin control<br />

sanitario, cabritos, leña) se inserta en los circuitos económicos sin garantías ni control, pero<br />

aliviando la situación socioeconómica de sus<br />

participantes. De este modo se garantizan<br />

medios de inserción social, tal como la<br />

escolaridad, asistencia sanitaria, compras, etc.<br />

Nuevos actores se suman al panorama<br />

del noroeste, además de los empresarios locales,<br />

que han practicado una ganadería de difíciles<br />

resultados, aparecen ahora nuevos inversionistas<br />

que impactan el sector con cultivos alternativos,<br />

mejoras ganaderas y tecnologías de avanzada en<br />

el manejo del agua subterránea. (Foto. Río San<br />

Francisco, en la localidad homónima)<br />

La minería tiene su expresión máxima en La Calera, localidad que surge como pueblo<br />

minero en torno a la extracción de cal para cemento y áridos. Su población evolucionó<br />

notablemente en el último censo, dato que consigna la importancia de la extracción del mineral.<br />

Es el único núcleo poblacional significativo en el oeste de la región.<br />

Al este, un sector vinculado a la sierra de San Luis, es el que concentra la mayoría de los<br />

habitantes y los pueblos más significativos. Se organizan a modo de rosario –de norte a surcomandando<br />

sus propios oasis; asentados sobre los arroyos que descienden de la sierra y<br />

conformando centros de servicio con un margen de población que oscila entre los 2000 y 5000<br />

habitantes para los más grandes: Luján, San Francisco, Quines, Candelaria.<br />

A excepción de estos núcleos, mayoritarios a los mil habitantes, que crecieron con ritmo<br />

acentuado en el último censo nacional, toda la región es deficitaria en población. El censo de<br />

19

1991 indicó una profunda pérdida demográfica en los departamentos que componen esta región<br />

así como para los departamentos de la sierra.<br />

Es una región de frágil ambiente. A las viejas prácticas económicas, donde la tala<br />

indiscriminada y la expansión del caprino provocaron daños severos al ecosistema, se suman<br />

ahora prácticas especulativas que ponen en serio riesgo al sector. El noroeste es un espacio<br />

valorable y que depende de severos cuidados para aprovechar sus posibilidades económicas que,<br />

por cierto, no son pocas.<br />

Las regiones educativas que quedan enmarcadas dentro del noroeste son la<br />

Región VI, que coincide con el Departamento Ayacucho y parte de la Región I en su sector<br />

noroccidental.<br />

El valle de Concarán<br />

Entre la sierra de Comechingones al este, y la sierra de San Luis, por el oeste, se<br />

encuentra esta unidad original cuya morfología se pone en duda. Dice Gaignard “¿Valle? ¿Alta<br />

planicie? ¡Digamos que un pedazo de pampa en el corazón de la montaña! Una llanura agrícola<br />

y pastoral pero que tiene ya un estilo “serrano” íntimamente ligada durante siglos a la vida y<br />

evolución de la montaña” (Gaignard, R. 1966) En efecto, ocupando unos 4000 km2 de superficie<br />

y con alrededor de un centenar de kilómetros de<br />

extensión de norte a sur, esta enorme fosa<br />

geológica (graven) bien delimitada por las<br />

unidades serranas ya señaladas, conforma un<br />

valle de origen tectónico.<br />

La entrada al valle está indicada por el<br />

gran centinela: el cerro del Morro, silueta<br />

original en la literatura geológica y que deparó<br />

más de una hipótesis sobre su aparición en<br />

superficie. De allí y hacia el norte el valle<br />

adquiere una estructura singular nada difícil de<br />

describir pero no por ello exenta de<br />

complejidad. (Foto. El valle de Concarán en una<br />

ilustración de una obra de Ochoa de Masramón)<br />

Este espacio semi cerrado se compone de<br />

dos frentes laterales, uno lo constituye el<br />

Comechingones, un enorme abrupto de falla,<br />

parte de “una tectónica brutal y reciente” (de<br />

origen moderno), cincelado por la densa red de<br />

arroyos que desciende y que rápidamente se<br />

insume antes de entrar en contacto con las<br />

gruesas series sedimentarias. Por el otro<br />

extremo, el occidental, el río Conlara, inevitable<br />

colector de los arroyos que descienden de la<br />

sierra de San Luis, pone límite al valle a la vez que establece contacto con el revés de cuesta de<br />

la montaña citada, que desciende gradualmente hacia el valle. En el centro de estos notables<br />

límites, está la planicie, una fosa rellena que conforma el soporte del valle, toda una planicie<br />

central salpicada hacia el sur por serranías menores (de San Felipe, La Estanzuela, Tilisarao,<br />

Naschel) No sólo las sierras marcan la diferencia entre la sección norte y la sección sur del valle,<br />

se suman las diferencias climáticas y la vegetación. Sobre el norte el monte –un bosque seco de<br />

sotobosque espinoso- todavía gana terreno a la ganadería y a las modernas instalaciones<br />

20

agrícolas mientras que en el sur la planicie se cubre de una cubierta herbácea –un coironaldominante<br />

sobre la cual se reparten isletas de monte<br />

La valoración del territorio y el poblamiento –el que actualmente alcanza alrededor de 30 a<br />

35.000 habitantes- cobraron patrones distintos según las épocas y con la aparición del ferrocarril.<br />

Los pueblos son un dato interesante sobre la modalidad del asentamiento.<br />

La región mantuvo su tranquilidad provinciana casi hasta el presente; apenas “rozada por<br />

las grandes corrientes de circulación”, se permitió una vida tranquila que los cambios presentes<br />

ya no le dejan continuar. No obstante en los viejos tiempos de la colonia, el ritmo del valle fue<br />

otro, cuando la dinámica circulatoria vinculaba a Cuyo y al territorio en cuestión con tierras del<br />

virreinato del Perú.<br />

Finalmente, el modelo periférico de asentamiento dominó para el valle, centrándose de<br />

este modo, localidades y población rural más densa, en los bordes de esta región: sobre el<br />

piedemonte serrano del Comechigones por un lado y el valle labrado por el río Conlara en el<br />

borde occidental.<br />

El poblamiento fue de norte a sur -esquivando la presencia del indígena-, y de este a<br />

oeste. Así, los pueblos más antiguos del valle se encuentran en ese orden, al norte y sobre la<br />

“costa” de los Comechingones. Tal es el caso de Merlo, Piedra Blanca o Cortaderas. A modo<br />

general, los pueblos de la costa son anteriores a los pueblos del Conlara.<br />

Respondiendo al modelo de<br />

asentamiento propio de la región<br />

serripampeana, se acomodan en hilera,<br />

hilvanados por el camino, y festoneando la<br />

sierra. Captando los escasos suelos útiles<br />

para los cultivos y el agua de pequeños<br />

arroyos antes que se infiltren en la pila<br />

sedimentaria de la planicie del valle. (Foto,<br />