Travail complet au format pdf - Gymnase Auguste Piccard

Travail complet au format pdf - Gymnase Auguste Piccard

Travail complet au format pdf - Gymnase Auguste Piccard

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

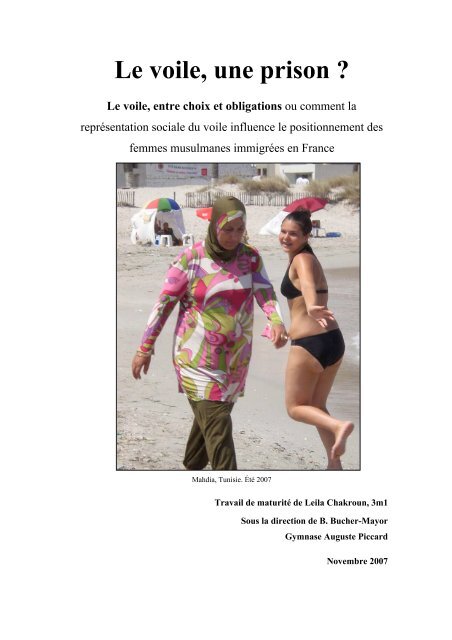

Le voile, une prison ?<br />

Le voile, entre choix et obligations ou comment la<br />

représentation sociale du voile influence le positionnement des<br />

femmes musulmanes immigrées en France<br />

Mahdia, Tunisie. Été 2007<br />

<strong>Travail</strong> de maturité de Leila Chakroun, 3m1<br />

Sous la direction de B. Bucher-Mayor<br />

<strong>Gymnase</strong> <strong>Auguste</strong> <strong>Piccard</strong><br />

Novembre 2007

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

Table des matières<br />

1. Introduction.................................................................................................... 3<br />

2. Contexte ou comment le voile est apparu en France..................................... 5<br />

2.1. C<strong>au</strong>ses principales de l’immigration musulmane du Maghreb............. 5<br />

2.2. Conséquences de l’immigration.............................................................. 5<br />

3. Définitions....................................................................................................... 6<br />

3.1. Les termes-clés ........................................................................................ 6<br />

3.2. Les différentes formes que peut revêtir le voile ..................................... 9<br />

4. Histoire et origine du port du voile .............................................................. 10<br />

4.1. Le voile du temps de Mahomet............................................................. 10<br />

4.2. Citations dans le Coran et interprétations........................................... 12<br />

5. Raisons pour lesquelles elles portent le voile en France.............................. 13<br />

5.1. Les trois significations du voile français .............................................. 13<br />

6. Comparaison entre le vécu des femmes musulmanes en France voilées et<br />

non voilées............................................................................................................. 16<br />

6.1. De celles qui sont voilées, témoignages et commentaires..................... 16<br />

6.2. De celles qui ne sont pas voilées, témoignages et commentaires.......... 17<br />

7. Regard du pays d’accueil ............................................................................. 19<br />

7.1. Points princip<strong>au</strong>x du débat public ....................................................... 19<br />

7.2. Représentation sociale du voile et préjugés ......................................... 22<br />

7.3. Une analyse possible : le point de vue psychanalytique....................... 25<br />

8. Comparaison entre la façon dont la femme se perçoit et celle dont elle est<br />

perçue par la société............................................................................................. 27<br />

9. Conclusion..................................................................................................... 28<br />

10. Bibliographie............................................................................................. 29<br />

10.1. Livres................................................................................................. 29<br />

10.2. Articles............................................................................................... 30<br />

11. Remerciements.......................................................................................... 31<br />

2

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

1. Introduction<br />

Mon TM porte sur certaines questions que soulève le voile islamique, lorsque les<br />

femmes le portent dans des pays de confession non musulmane.<br />

Les raisons qui m’ont motivées à faire mon TM sur le voile islamique sont,<br />

premièrement, le lien particulier que j’ai avec ce sujet du fait qu’il a des implications<br />

dans un des pays dont je suis originaire.<br />

Ce sujet m’intéresse également depuis que ma mère est revenue d’Iran et m’a<br />

expliquée que la police l’avait attrapée et obligée à changer de vêtements (elle portait<br />

une jupe). On lui a demandé de cacher son corps à l’exception des mains et du<br />

visage. Je me suis alors demandé comment un pays osait imposer ses coutumes <strong>au</strong>x<br />

touristes alors que l’Occident doit à leurs yeux leur permettre de garder leur voile.<br />

Quelle est donc leur logique ?<br />

En tant que femme, il me révolte car je pensais qu’il n’était qu’un motif de plus pour<br />

soumettre la femme et la rendre inférieure <strong>au</strong>x hommes. Pour moi, il allait à<br />

l’encontre de la liberté individuelle de la femme (je me permets de parler <strong>au</strong> passé<br />

car mon avis est maintenant modéré, grâce <strong>au</strong>x nombreux ouvrages que j’ai pu lire).<br />

Sur un <strong>au</strong>tre plan, comme je ne suis pas croyante, le fait que des femmes exécutent<br />

les obligations d’un soi-disant Dieu, n’ayant à mon avis <strong>au</strong>cune valeur réelle,<br />

m’horripile, car il me fait prendre conscience de l’immense liberté que je possède et<br />

à laquelle elles (ou plus généralement, les croyants) renoncent par amour pour leur<br />

Dieu. Cela m’a donné envie de les comprendre et de savoir ce qu’elles vivent <strong>au</strong><br />

quotidien.<br />

Après mûres réflexions, je décide, non pas de me baser sur le problème qu’il pose<br />

dans les écoles suisses, mon idée de départ, mais sur le débat qu’il a suscité et suscite<br />

toujours en France. Et ceci parce que la documentation sur les problèmes qu’a posé<br />

le port du voile dans ce pays est nettement plus abondante que celle écrite sur ce<br />

sujet en Suisse. De plus, en me basant sur la situation en Suisse, je n’<strong>au</strong>rais eu que<br />

peu, voire pas du tout à parler de la Tunisie, un de mes pays d’origine, vu que la<br />

grande majorité des musulmans immigrés en Suisse est originaire des Balkans.<br />

Plus concrètement, en commençant à me documenter sur le sujet à travers des<br />

articles de journ<strong>au</strong>x, des témoignages de femmes, des livres,… je découvre que le<br />

sujet sur lequel je comptais faire mon TM, la laïcité française et sa répercussion sur<br />

les jeunes musulmanes scolarisées, est un sujet <strong>au</strong>ssi bien politique que<br />

3

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

psychologique. Je vais donc centrer la problématique sur la vie et le vécu de ces<br />

femmes voilées, plutôt que sur le conflit entre elles et l’état.<br />

Mais comment vit-on, lorsqu’en tant qu’immigrée, on côtoie ces préjugés<br />

quotidiennement ? Contribuent-ils à l’exclusion, à la marginalisation et à la<br />

stigmatisation de ces femmes? Comment se reconstruire une identité ou ne pas la<br />

perdre du moins, lorsqu’on a immigré et que le pays qui accueille ne considère pas<br />

chacune des personnes immigrées comme individu unique mais uniquement comme<br />

un des membres d’un groupe, groupe qui a en plus le malheur d’être couvert de<br />

préjugés, d’a priori (dans le cas des immigrés d’origine arabo-musulmane)?<br />

Comment sortir de cet étiquetage, cette stigmatisation ? La laïcité française et<br />

l’interdiction de porter le voile dans les écoles qui en découlent aide-t-il à<br />

l’émancipation de la femme musulmane (comme le prétend la France) ou est-il <strong>au</strong><br />

contraire une interdiction de plus ou de trop qui fait office de frein à son<br />

émancipation ? Quelles ont été leurs réactions face à cette loi ?<br />

C’est à ce genre de questions que j’essaierai de répondre par la suite, pour arriver<br />

ensuite à une réponse (ou du moins une éb<strong>au</strong>che de réponse) à ma question<br />

principale. J’arrive ainsi à ma problématique finale : «Quelle influence la<br />

représentation sociale du voile a-t-elle sur le positionnement des femmes<br />

musulmanes immigrées en France ?».<br />

Par ailleurs, lors de mon séjour en Tunisie, je découvre un pays musulman « libre » :<br />

les femmes ont le choix de porter le voile comme de ne pas le porter, du moins <strong>au</strong>x<br />

yeux de la loi. Je décide alors d’interroger quelques femmes de là-bas afin d’enrichir<br />

mes connaissances. Je l’ai fait sans prétention <strong>au</strong>cune et dans l’unique but de les<br />

connaître un peu mieux.<br />

Je souhaite encore souligner que les avis sur le sujet ne sont, on ne peut plus<br />

abondants et chacun d’eux est très différent des <strong>au</strong>tres. Faire un résumé de tous ces<br />

différentes façons d’appréhender le voile est, si j’ose l’expression, « mission<br />

impossible ». L’étendue de ce sujet est immense parce qu’il a des répercutions dans<br />

de nombreux domaines. Mon choix s’est donc porter sur les avis que j’ai trouvés les<br />

plus intéressants et les plus significatifs. J’espère que, malgré ces quelques<br />

délimitations, mon TM restera représentatif d’une certaine réalité et qu’il gardera sa<br />

validité.<br />

4

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

2. Contexte ou comment le voile est apparu en France<br />

2.1. C<strong>au</strong>ses principales de l’immigration musulmane du Maghreb<br />

A l’époque des croisades, l’Orient représente pour les Francs, un objet de fascination.<br />

C’est d’ailleurs des textes de l’Islam que les intellectuels occident<strong>au</strong>x s’inspirent.<br />

Mais <strong>au</strong> 18 ème siècle la situation s’inverse : suite <strong>au</strong> développement scientifique de<br />

l’Europe, les Turcs, entre <strong>au</strong>tres, envoient une élite étudier en France.<br />

Au 20 ème siècle, l’Europe est détruite par les deux guerres mondiales et sa<br />

reconstruction crée un grand nombre d’emplois. S’ajoute à cela, le fait que la France<br />

soit en essor économique grâce <strong>au</strong>x progrès qu’amène la révolution industrielle.<br />

La demande croissante de main-d’œuvre va alors déclencher des vagues migratoires<br />

dans le Maghreb et en Turquie. Cette immigration, d’abord temporaire et <strong>au</strong> but<br />

exclusivement économique, va peu à peu se transformer en une immigration de<br />

peuplement. Ce phénomène implique le séjour définitif des immigrés dans le pays<br />

d’accueil. L’homme en quête de travail va alors émigrer, emmenant avec lui sa<br />

femme et ses enfants.<br />

2.2. Conséquences de l’immigration<br />

Si les travailleurs amènent d’abord leur force de travail, ils arrivent <strong>au</strong>ssi avec leur<br />

culture, leurs habitudes, leur religion, etc. Les mouvements migratoires antérieurs<br />

provenaient des pays du sud de l’Europe, qui eux, pratiquaient <strong>au</strong>ssi, pour la majeure<br />

partie, la religion chrétienne. Les immigrés de la seconde partie du 20 ème siècle, <strong>au</strong><br />

contraire, sont de plus en plus nombreux à être de confession musulmane.<br />

L’immigration n’étant <strong>au</strong> départ que temporaire, les travailleurs nord-africains ne<br />

pensent pas à revendiquer des lieux de cultes et encore moins à réclamer le foulard<br />

pour leurs femmes qu’ils ont d’ailleurs laissées <strong>au</strong> pays. Mais, en s’installant<br />

définitivement en France, les populations immigrées vont vouloir recréer leur habitat<br />

d’origine et pratiquer leur religion. Cette rencontre entre deux religions différentes<br />

peut être très enrichissante car elle permet de découvrir d’<strong>au</strong>tres manières de faire et<br />

de penser. Cependant, elle peut devenir problématique car certaines valeurs ne sont<br />

pas les mêmes. Par exemple, le code de la famille véhiculé par les pays musulmans<br />

favorise le patriarcat, alors que celui des pays occident<strong>au</strong>x insistent (du moins<br />

5

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

théoriquement, dans la loi) sur l’égalité entre homme et femme. Dans ces pays, on ne<br />

considère pas la femme comme personne majeure à part entière, elle a nettement<br />

moins de droits, a plus d’interdits et de contraintes et doit passer par un intermédiaire<br />

pour la prise de décisions importantes (telle que le divorce).<br />

Grâce à certains dirigeants d’Etat et <strong>au</strong> mécontentement du peuple face à<br />

l’interdiction faite <strong>au</strong>x femmes de s’exprimer dans l’espace public, le statut des<br />

femmes s’améliore peu à peu. Dans la plupart des cas, on a écouté ce qu’elles avaient<br />

à dire et elles regagnent à présent lentement leur liberté perdue (j’utilise cette<br />

expression rousse<strong>au</strong>iste, car je pars du principe qu’à la base tout humain naît libre).<br />

Les immigrés sont donc inévitablement confrontés à la culture du pays d’accueil,<br />

incluant entre <strong>au</strong>tres, un style vestimentaire typique. Ainsi, la femme musulmane,<br />

très souvent voilée comme la plupart des femmes de son pays, arrive dans un pays où<br />

il est quasi inexistant, car il n’est pas (ou plus) inscrit dans les moeurs. De cette<br />

différence vestimentaire découle de nombreux débats publics sur des sujets tels que<br />

la cohabitation de plusieurs religions, l’imposition de contraintes religieuses dans des<br />

lieux partagés comme l’école publique, la laïcité et la loi de 1905, la réelle<br />

signification du port du voile et son lien avec la religion musulmane, ses<br />

répercussions sur le vécu des femmes qui le portent et celles sur la société d’accueil,<br />

l’égalité entre l’homme et la femme, la diabolisation de l’Islam, etc.<br />

3. Définitions<br />

3.1. Les termes-clés<br />

3.1.1. Maghreb<br />

Ce mot d’origine arabe désigne « la région où le soleil se couche » par opposition <strong>au</strong><br />

Machrek, « le Levant ». Il englobe trois pays de l’Afrique septentrionale : le Maroc,<br />

l’Algérie et la Tunisie.<br />

3.1.2. Islam<br />

Ce mot est construit à partir de la racine arabe salam, « paix » et signifie<br />

« soumission à Dieu (Allah) » car celle-ci apporterait la paix intérieure.<br />

6

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

Les adeptes de cette religion (les musulmans) suivent et obéissent <strong>au</strong>x lois écrites<br />

dans le Coran, leur livre sacré.<br />

3.1.3. Migration<br />

« Déplacement de populations qui passent d’un pays dans un <strong>au</strong>tre pour s’y<br />

établir. » 1<br />

3.1.4. Identité<br />

Selon le Petit Larousse (1973), l’identité est « l’ensemble des circonstances qui font<br />

qu’une personne est bien telle personne déterminée ».<br />

En psychologie, on distingue trois types d’identité, toutes trois en interaction et<br />

s’influençant mutuellement. On peut définir :<br />

• L’identité personnelle par la façon dont le sujet se perçoit subjectivement.<br />

Elle englobe la conscience et la représentation qu’il a de lui-même.<br />

• L’identité sociale par le fait qu’elle se réfère <strong>au</strong> statut du sujet (sexe, âge,<br />

profession, rôle social, etc.). Elle a donc une valeur plus objective.<br />

• L’identité culturelle par les valeurs que le sujet partage avec sa commun<strong>au</strong>té.<br />

Elle fait référence à des représentations et à des pratiques collectives.<br />

L’identité se construit, évolue, se structure. Elle est toujours en mouvance et ne peut<br />

être considérée comme un produit fini.<br />

3.1.5. Culture<br />

Ce terme est difficile à définir et à délimiter car le concept de culture renvoie à<br />

plusieurs significations.<br />

Le Petit Larousse (1973) définit la culture comme étant « l’ensemble des structures<br />

sociales, religieuses,… des manifestations intellectuelles, artistiques,… qui<br />

caractérisent une société ».<br />

Cependant, cette notion prend des sens différents suivant la discipline qui l’emploie.<br />

Dans ce travail, elle sera utilisée selon l’approche psychosociologique.<br />

On peut donc reprendre les définitions qu’en font les sociologues M. Mead et P.<br />

Foulquié. Ils la définissent respectivement comme étant :<br />

« l’ensemble des formes acquises de comportement d’un groupe<br />

d’individus, unis par une tradition commune, qu’ils transmettent à leurs<br />

1 Le Petit Robert (2002)<br />

7

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

enfants et, en partie, <strong>au</strong>x immigrants adultes qui viennent s’incorporer à ce<br />

groupe »,<br />

ainsi que comme étant le concept comportant<br />

« les manières collectives de penser et de sentir, l’ensemble de coutumes,<br />

d’institutions et d’œuvres qui, dans un milieu donné, sont à la fois l’effet<br />

et le moyen de la culture personnelle de ceux qui appartiennent à ce<br />

milieu ».<br />

On peut ainsi se rendre compte de la singularité de chaque culture et par<br />

conséquent observer que leur rencontre peut être à la fois enrichissante et<br />

problématique.<br />

Dans le meilleur des cas, cette confrontation fait prendre conscience à l’individu de<br />

l’arbitraire, du coté construit et non naturel de la culture ainsi que de la relativité de<br />

ses valeurs.<br />

Il s’ensuit, soit une remise en question de la culture d’origine, qui va apprendre à<br />

l’individu en question à être plus tolérant face <strong>au</strong>x différences d’<strong>au</strong>trui, soit une<br />

déstabilisation s’il n’y était pas préparé qui va alors le conduire à dévaloriser l’<strong>au</strong>tre<br />

culture, car elle fait peur. Plus fréquemment, <strong>au</strong> contact d’une culture étrangère se<br />

produit un phénomène d’acculturation, consistant à assimiler tout ou une partie des<br />

valeurs de la culture à laquelle l’individu (le plus souvent un migrant) est confrontée.<br />

Le processus d’acculturation se fait (sur le migrant) par le biais des individus de la<br />

« culture d’accueil », tous porteurs des traits et des caractéristiques de cette dernière.<br />

Redfield, Linton et Herskovits, chercheurs spécialisés dans l’interpénétration de<br />

cultures, l’ont définit en 1936 comme étant :<br />

« [un]ensemble de phénomènes résultant d’un contact continu et direct<br />

entre groupes d’individus appartenant à des différentes cultures, et<br />

aboutissant à des trans<strong>format</strong>ions affectant les modèles culturels origin<strong>au</strong>x<br />

de l’un ou des deux groupes ».<br />

Pour le sujet qui m’intéresse, le terme de culture est essentiel à définir car la source<br />

du problème d’intégration de la femme musulmane réside d’une part dans la<br />

différence entre les cultures musulmanes et occidentales et dans la différence<br />

d’ « exigences normatives » de chacune des deux cultures et d’<strong>au</strong>tre part dans la<br />

difficulté à reconnaître la différence entre ces dernières. En effet, « ce qui fait la<br />

spécificité de chaque culture, ce sont les modèles sur lesquels elle repose et les<br />

8

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

degrés d’exigence quant <strong>au</strong> respect de ces modèles » 2 . Le degré de respect varie en<br />

fonction du lieu ; hors du pays d’origine, la culture dans laquelle on a vécu et ses<br />

spécificités ressortent. On s’accroche <strong>au</strong>x habitudes, traditions, coutumes qui lui sont<br />

rattachées.<br />

Dans cette situation d’acculturation, la femme doit réussir à gérer les tensions entre<br />

les valeurs familiales d’origine et les valeurs occidentales. Elle va devoir associer <strong>au</strong><br />

mieux les deux cultures <strong>au</strong>xquelles elle est rattachée afin d’arriver à « un mélange »<br />

plus ou moins cohérent, lui permettant de définir son identité.<br />

3.1.6. Représentation sociale<br />

Elle est décrite dans Le Grand Dictionnaire de la Psychologie (Larousse, 1999)<br />

comme étant :<br />

«[une] façon de voir localement et momentanément partagée <strong>au</strong> sein d’une<br />

culture, qui permet de s’assurer l’appropriation cognitive d’un aspect du<br />

monde et de guider l’action à son propos».<br />

Autrement dit, c’est la compréhension partagée d’un phénomène social. Par<br />

l’éducation, les institutions et l’environnement, on apprend comment est construit et<br />

organisé le monde dans lequel on vit et quelles sont ses caractéristiques. On<br />

considère alors ces données comme étant vraies, universelles et naturelles, alors<br />

qu’<strong>au</strong> contraire, elles ne sont que des « faits de culture » et sont toutes relatives. On<br />

a tendance à les confondre avec la vérité même du monde.<br />

3.2. Les différentes formes que peut revêtir le voile<br />

Il y a en terre d’Islam (Iran, Turquie, Pakistan, Inde, Afghanistan, Sinaï, Arabie<br />

Saoudite, Algérie, Tunisie, Maroc,…) une quinzaine de voiles différents, tous<br />

regroupés sous le terme de « voile islamique ». Les principales différences parmi ces<br />

voiles résident dans ce qu’ils cherchent à couvrir et/ou à cacher du regard extérieur.<br />

Certains doivent recouvrir la totalité du corps (Abaya, dans les pays du Golfe,<br />

Burqua et Chatri/Tchatri, en Afghanistan), certains <strong>au</strong>torisent que l’on découvre<br />

2 GAYMARD, Sandrine. La négociation interculturelle chez les filles franco-maghrébines, Paris :<br />

L’Harmattan, 2003.<br />

9

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

uniquement les yeux (Burga, en Inde) alors que d’<strong>au</strong>tres ne consistent qu’en une<br />

voilette devant le visage (Nigab ; il est porté presque partout en terre musulmane,<br />

mais change de noms suivant les régions). Si on trouve tant de variétés de voile, c’est<br />

principalement pour deux raisons. Premièrement, le voile avant la venue du prophète<br />

était une simple coutume populaire et il n’y avait donc ni exigences, ni contraintes<br />

liées à ce dernier. C’est pourquoi on peut trouver <strong>au</strong>jourd’hui différents modèles,<br />

selon l’usage <strong>au</strong>quel il était destiné et suivant le pays dans lequel il était porté.<br />

Deuxièmement, après Mahomet, bien qu’on puisse à présent se référer <strong>au</strong> Coran,<br />

livre sacré régissant la vie de tout musulman, savoir quel type de voile porter reste<br />

problématique. Tout d’abord parce que la compréhension du Coran est difficile (il y<br />

a plusieurs interprétations possibles), mais <strong>au</strong>ssi, parce qu’il n’indique pas clairement<br />

les dimensions que doit prendre le voile.<br />

Au Maghreb, la région étudiée dans ce travail, il y a trois types de voile. Le premier<br />

est un costume marocain qui consiste en une robe large à capuche (Djellaba). Le<br />

second n’est constitué que d’une longue étoffe (Haïk), on le trouve en Algérie. Le<br />

troisième, Safsari, est un voile traditionnel tunisien, couvrant le corps et la tête. Le<br />

Hidjab/Hijab est un voile plus symbolique et plus universel. C’est sous ce terme que<br />

le voile est le plus souvent désigné dans le Coran. Il vient d’un verbe signifiant<br />

« dérober <strong>au</strong>x regards » et on peut en sachant cela deviner son but, cacher et/ou<br />

protéger. C’est par ce mot que sont, à présent, désignés foulards, fichus et <strong>au</strong>tres<br />

tenues musulmanes. Lorsque l’on parle du voile islamique, c’est le plus souvent à ce<br />

voile que l’on fait référence.<br />

4. Histoire et origine du port du voile<br />

4.1. Le voile du temps de Mahomet<br />

Le voile, a bel et bien été cité dans le Coran. Le problème est à présent de savoir à<br />

qui s’adressent les sourates qui en parlent, de quelle époque son port date, dans quel<br />

but il a été recommandé et si c’est une obligation ferme ou une invitation.<br />

Le port du voile est en fait une mode pré-islamique, comparable à la cape<br />

occidentale : ce sont tous deux des vêtements qui permettent de garder l’anonymat et<br />

qui protègent des intempéries (l’effet néfaste soit des grands froids, soit dans notre<br />

cas des grandes chaleurs). Par exemple, les hommes du désert (tels que le peuple<br />

Touareg) se voilent le visage contre les tempêtes de sable.<br />

10

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

A l’époque, les femmes mettaient sur leurs cheveux un khimar, un kinâa ou un rida.<br />

Tous trois font partie des vêtements traditionnels portés en péninsule Arabique, mais<br />

ne sont pas spécifiquement islamiques. Le jilbab (mante en français) est lui un<br />

vêtement large, ressemblant à une toge ; les femmes l’utilisaient pour sortir le soir. Il<br />

y a eu plusieurs formes de voiles, car il a subi, à l’instar d’<strong>au</strong>tres vêtements féminins,<br />

des évolutions selon les régions : noir et léger <strong>au</strong> Moyen-Orient, écharpe en Asie et<br />

blanc et épais <strong>au</strong> Maghreb.<br />

A l’époque de Mahomet, la prostitution féminine (admise de ce temps) et le<br />

libertinage de certains hommes a contribué à la création de tensions entre les deux<br />

sexes. Ainsi, l’Islam, religion qui est selon les dires et les écrits, pour la décence, la<br />

pudeur et la délicatesse de sentiments, s’offense de telles pratiques et essaie par le<br />

voilement de différencier ses adeptes, des païens/païennes (les hommes se voilaient<br />

également, <strong>au</strong> moyen du rida).<br />

Ainsi, les femmes voilées jouaient le rôle des représentantes de la nouvelle société<br />

musulmane, et les <strong>au</strong>tres, continuant à afficher des mœurs païennes, furent<br />

cataloguées. De la sorte, lorsqu’un musulman croisait une femme voilée, il pouvait<br />

en déduire qu’elle <strong>au</strong>ssi était croyante et donc, fréquentable. En outre, en cas<br />

d’agression quelconque, il n’hésitait pas à lui venir en aide. Comme le dit d’ailleurs<br />

le Coran, « […] elles seront plus aisément reconnues et ne risqueront pas d’être<br />

offensées […] ».<br />

On arrive par ce moyen à replacer dans son contexte de base, le voile dont on<br />

s’efforce à faire « le symbole d’une religion archaïque et ségrégationnelle » 3 , alors<br />

qu’il apparaît également dans les récits bibliques. En effet, dans le Nouve<strong>au</strong><br />

Testament, Première lettre <strong>au</strong>x Corinthiens 11.5, 6 et 7, il est dit :<br />

« L’homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu’il est l’image et la gloire<br />

de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. », « Toute<br />

femme, <strong>au</strong> contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée,<br />

déshonore son chef, c’est comme si elle était rasée. » et « Car si une<br />

femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe les cheveux. Or s’il est honteux<br />

pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se<br />

voile. ».<br />

3 BEHI Jelila. Sans Contrainte, Tunis : Editions Nirvana, 2003.<br />

11

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

Se couvrir la tête a eu et a toujours plusieurs significations. Celle apportée par les<br />

religions monothéistes est la décence, la discrétion de la femme et sa sujétion à<br />

l’homme.<br />

4.2. Citations dans le Coran et interprétations<br />

Une des grandes questions que soulève le port du voile est de savoir s’il est<br />

réellement exigé par le Coran. En effet, on peut se demander si les habitudes, les<br />

traditions culturelles et même le coté pratique ne sont pas également à l’origine de<br />

cette obligation. Et ceci <strong>au</strong> regard de l’importance attribuée <strong>au</strong>x textes religieux. Le<br />

voile est mentionné plusieurs fois dans le Coran sous divers noms. Le terme Hijab<br />

est utilisé 7 fois, mais ne concerne qu’une seule fois les femmes. Il a un sens<br />

symbolique et général. Il désigne « le ride<strong>au</strong> » qui doit cacher, protéger et séparer<br />

(les deux sexes, par exemple). Dans la sourate « Les Coalisés », il est dit : « Quand<br />

vous demandez (à des épouses) quelque chose, adressez-vous à elles derrière un<br />

ride<strong>au</strong> (hijab) ». Ce qui veut dire que la femme doit se cacher derrière un ride<strong>au</strong> en<br />

présence des hommes. C’est plus tard que le hijab a pris une forme différente<br />

consistant à cacher le corps de la femme des regards extérieurs. On trouve deux<br />

<strong>au</strong>tres termes dans le Coran désignant cette fois-ci le voile objet vestimentaire. Le<br />

Coran a recours à ces mots, jilbab et khimar dans les Coalisés, 59 :<br />

« O prophète, dis à tes épouses et à tes filles et <strong>au</strong>x femmes des croyants<br />

de ramener leurs voiles (jilbab) sur elles. Ce sera pour elles, le moyen le<br />

plus commode de se faire connaître et de ne pas être offensées ».<br />

Mohammed demanda dans cette sourate que les femmes soient couvertes d’un voile,<br />

pour qu’elles soient protégées des regards indiscrets et pour qu’on les reconnaisse en<br />

tant que bonne musulmane pratiquante. On peut sentir une volonté protectrice du<br />

prophète sur la femme. La femme est considérée comme quelqu’un de plus<br />

vulnérable que les hommes du point de vue physique et doit donc, d’après le<br />

prophète, être protégée soit par un homme, soit par un voile. Certains affirment que<br />

cette volonté de protection découle du fait que la femme est divinisée, rendue sacrée<br />

et doit par conséquent être intouchable et inaccessible. Bien que le port du voile ait<br />

<strong>au</strong>jourd’hui, le plus souvent une connotation péjorative, on remarque que cette<br />

pratique partait à la base d’une bonne intention. Mohammed craint qu’on agresse les<br />

12

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

femmes, il est donc sous-entendu que certains hommes peuvent être dangereux. Ils<br />

sont des menaces potentielles pour la femme ainsi que pour son mari <strong>au</strong>quel elle<br />

« appartient ». Mais, comme je l’ai dit dans le chapitre précédent, on explique cette<br />

pratique par les mœurs de l’époque. Il f<strong>au</strong>t toutefois noter que si la femme était déjà<br />

considérée comme étant plus vulnérable de nature à l’époque du prophète, il a<br />

toujours régné un climat d’inégalité entre les deux sexes et un pouvoir patriarcal dans<br />

la religion musulmane. Cependant ces inégalités sont non pas le fruit de l’Islam et<br />

des paroles du Coran, mais celui des dirigeants d’états musulmans dont<br />

l’interprétation du livre sacré est douteuse.<br />

Cette sourate est problématique car elle a été et reste sujette à des interprétations<br />

diverses. Elle soulève les questions <strong>au</strong>tour de la coupe de ce voile, de sa longueur, sa<br />

grandeur, ce qu’il doit couvrir et ce qu’il peut laisser voir. Ce que l’on sait, c’est que<br />

le voile khimar est le nom qui désigne le voile de tête. Celui-ci est apparenté <strong>au</strong><br />

fichu, <strong>au</strong> châle et <strong>au</strong> foulard. Le voile jilbab est, lui, <strong>au</strong> contraire du khimar un<br />

vêtement ample couvrant la quasi-totalité du corps. Les problèmes sont, ici, de<br />

déterminer si ce jilbab doit ou non couvrir la tête, le visage et/ou les yeux, ainsi que<br />

de savoir si le voile khimar en fait ou non partie (les deux voiles formeraient alors un<br />

ensemble). On ne trouve en fait dans le Coran <strong>au</strong>cune indication précisant les<br />

caractéristiques et les modalités du port du voile. Le seul aspect abordé est le fait que<br />

les femmes doivent être voiler. En effet, il est uniquement écrit les consignes à<br />

suivre, les « ordres » à exécuter, etc. Il manque un aspect plus concret et plus<br />

pratique qui détaillerait et expliquerait clairement ces consignes. Cela éviterait ainsi<br />

de nombreux débats, portant soit sur la taille, soit sur le port du voile en général. Le<br />

fait que la taille du voile et ce qu’il doit cacher ne soient pas précisés, remet en c<strong>au</strong>se<br />

l’universalité du voile et l’unité religieuse musulmane.<br />

5. Raisons pour lesquelles elles portent le voile en France<br />

5.1. Les trois significations du voile français<br />

En France, be<strong>au</strong>coup de femmes portent le voile islamique bien qu’elles vivent dans<br />

un pays où il n’est pas imposé (et même interdit, dans les écoles, lieux de travail,…<br />

<strong>au</strong> nom de la laïcité française). Ce voile peut prendre différentes significations,<br />

13

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

suivant les raisons pour lesquelles les femmes le portent. De ce point de vue, il y a<br />

trois principales sortes de voiles. Le premier, « le voile de l’immigrée », désigne le<br />

voile traditionnel que la femme portait dans son pays et qu’elle a continué à porter<br />

bien qu’elle ait immigré. Ces femmes restent voilées, non pas pour affirmer ou<br />

afficher leur identité dans le pays d’accueil, mais soit pour ne pas entrer en conflit<br />

avec la famille, soit par convictions personnelles religieuses. Elles perpétuent les<br />

pratiques de leurs aïeules (mère, grand-mères, tantes, etc.). Ce voile est un signe de<br />

leur attachement à leur culture d’origine mais n’a <strong>au</strong>cune valeur militante. Il fait<br />

partie intégrante de leur identité ainsi que de leur esthétique.<br />

Le second voile, « le foulard des adolescentes », est celui que l’adolescente<br />

musulmane accepte de porter, le plus souvent sous l’injonction de son père et/ou<br />

d’un frère. Le voile leur donne la liberté de mouvement. Il revêt un caractère<br />

rassurant pour la famille d’une part, car il assure l’islamité de la jeune fille et d’un<br />

<strong>au</strong>tre coté permet à la jeune fille de servir de vecteur de transmission entre l’intérieur<br />

et l’extérieur de la famille grâce à sa liberté conditionnelle. Son port est basé sur un<br />

compromis <strong>au</strong> sein de la famille et sur une concession des adolescentes. Il est<br />

quelque peu paradoxal selon le regard occidental par le fait qu’il consiste en une<br />

restriction (vestimentaire) visant une plus grande liberté (de mouvement).<br />

Le troisième voile est « le voile revendiqué ». Certaines femmes revendiquent le<br />

voile islamique et affirment leur identité par son biais. Ce voile est porté lorsque,<br />

face <strong>au</strong> rejet ressenti dans la société d’accueil, elles se raccrochent à un ou plusieurs<br />

élément(s) de la culture d’origine, pour se reconstituer « une identité particulière et<br />

reconnue comme telle » 4 . Bien que le port de ce voile n’ait plus la connotation<br />

religieuse de base, les femmes l’accompagnent souvent des pratiques musulmanes<br />

(prières, pèlerinage), qui prennent alors elles <strong>au</strong>ssi un caractère militant et<br />

revendicateur. Ces femmes se disent ainsi à la fois musulmanes et citoyennes<br />

françaises. Qu’elles « osent » s’affirmer françaises malgré que la laïcité soit une des<br />

grandes valeurs de la France est paradoxal mais compréhensible, car elles ne voient<br />

en le port du voile qu’une aide a l’affirmation identitaire et non pas un signe de<br />

soumission ou de conformité <strong>au</strong>x traditions imposé par la religion. Alors que les<br />

préjugés enseignent, la plupart du temps, que les femmes voilées sont soumises,<br />

opprimées, emprisonnées et infériorisées, « le voile revendiqué » est lui, <strong>au</strong> contraire<br />

4 ZOUARI, Fawzia. Le voile islamique, L<strong>au</strong>sanne: Favre, 2002.<br />

14

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

un moyen de recherche de la liberté individuelle, de la reconnaissance sociale<br />

(facteur indispensable à une bonne intégration dans la société) et de l’<strong>au</strong>tonomie,<br />

lorsqu’on se trouve en milieu hostile, il f<strong>au</strong>t le préciser.<br />

Afin de mieux comprendre cette situation plutôt paradoxale, il est intéressant de<br />

reprendre les points princip<strong>au</strong>x de l’analyse qu’en a fait Fawzia Zaouari, dans son<br />

ouvrage intitulé Le voile islamique. Cette journaliste tunisienne détaille les<br />

répercutions du port du voile volontaire (revendiqué), sur le statut des femmes et sur<br />

le fonctionnement de la société dans les pays musulmans. Ainsi, elle montre<br />

comment le choix de porter le voile interroge tout <strong>au</strong>tant le monde musulman que les<br />

pays occident<strong>au</strong>x.<br />

En effet, dans le Coran et le monde musulman, la femme est traditionnellement<br />

associée à l’espace privé et intérieur. Or, en se voilant volontairement, la femme<br />

musulmane s’impose et s’octroie le droit d’investir l’espace public<br />

(traditionnellement réservé à l’homme). Ainsi le voile a permis à de nombreuses<br />

femmes du monde musulman de faire des études, de travailler et gagner ainsi un<br />

salaire, de prendre la parole,…<br />

F. Zaouri montre également qu’en se voilant, la femme musulmane supprime les<br />

signes extérieurs de la différence sexuelle. Effectivement, les atouts féminins étant<br />

dissimulés (leur longue chevelure sous leur voile, leur poitrine sous d’amples<br />

vêtements), l’homme n’est plus tenté de porter son regard sur la femme, car il n’en<br />

tire pas de plaisirs immédiats. Bien sûr, les deux sexes restes différents et<br />

différentiables, mais les atouts de chacun ne sont plus visibles. De ce point de vue-là,<br />

le voile devient une aide à la neutralité, à l’égalité et à la conquête de l’individualité<br />

de ces femmes, d’une manière paradoxale d’un point de vue occidental. Ces femmes<br />

sèment <strong>au</strong>ssi la confusion en refusant l’occidentalisation mais pas la modernité. Elles<br />

s’affichent voilées et modernes. La modernité est définie dans ce contexte comme<br />

l’accès des femmes à l’espace public. Voilées, elles font mine de se soumettre à la<br />

tradition d’un coté, tout en revendiquant le droit :<br />

• de réfléchir sur le Coran en se définissant comme engagées -acte<br />

révolutionnaire, sachant que l’Islam traditionnel ne les a jamais considérées<br />

comme des êtres pensant.<br />

• de partager les lieux publics, et de troquer son statut d’« être » féminin<br />

contre celui d’individu <strong>au</strong>tonome, ayant un métier, une garantie de salaire,<br />

une position sociale,…<br />

15

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

Par le port du voile, elles disent mettre en avant leur humanité et non pas leur<br />

féminité. Elles s’extraient ainsi du pouvoir exercé par l’homme et substituent à la<br />

relation asymétrique homme-femme, celle entre elles et Dieu.<br />

Le port du voile volontaire par les militantes islamistes interrogent l’Occident,<br />

principalement sur sa vision de la liberté individuelle. En effet, en Occident, les<br />

signes extérieurs et la liberté de choisir sa tenue vestimentaire restent des preuves<br />

très importantes de la liberté de la femme. De plus, en Occident, le concept de liberté<br />

est lié à la suprématie de l’individu jusqu’à parfois être en rupture avec la<br />

commun<strong>au</strong>té. Or ces militantes se disent libres, sans renier le lien commun<strong>au</strong>taire.<br />

Un <strong>au</strong>tre point très important, qui a provoqué de nombreux débats en Occident est<br />

l’idée que la libération de l’individu passe par le refus d’une <strong>au</strong>torité divine. En<br />

effet, les sociétés occidentales luttent depuis des décennies pour manifester leur<br />

indépendance par rapport <strong>au</strong> clergé et <strong>au</strong> religieux et annoncer la mort de Dieu<br />

(indépendance appelée laïcité). Or les femmes qui se voilent volontairement<br />

revendiquent leur individualité en s’appuyant, elles, sur leur appartenance religieuse.<br />

6. Comparaison entre le vécu des femmes musulmanes en<br />

France voilées et non voilées<br />

6.1. De celles qui sont voilées, témoignages 5 et commentaires<br />

Nanwel, 17 ans :<br />

« Je veux porter le voile. C’est ma religion, je suis musulmane et je suis<br />

fière de l’être. C’est mon identité, je le sens tout <strong>au</strong> fond de moi, je ne<br />

veux plus me cacher. Je ne veux plus faire semblant, je ne veux plus<br />

faire comme toi maman, jouer les Françaises. Moi, je viens d’ailleurs.<br />

J’en ai marre de toutes ces putes, j’ai honte pour elles. »<br />

Dans la demande de cette jeune femme à sa mère, on peut percevoir le besoin d’une<br />

identité qui se voit et soit en accord avec ses origines ainsi qu’une identité<br />

respectable pour et par les <strong>au</strong>tres. attirer<br />

Imane, 27 ans, se demande à la fin de ses études secondaires :<br />

5 Source : GROSJEAN Blandine, MAURICE Stéphanie. « Leur voile, j’ai envie de l’arracher »,<br />

www.liberation.fr, 10 décembre 2003.<br />

16

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

«[…] quelle direction donner à ma vie, sur le plan professionnel, mais<br />

<strong>au</strong>ssi spirituel. J’ai voulu me prendre en main et me rapprocher de la<br />

religion et j’ai vécu le port du voile comme une étape naturelle pour me<br />

rapprocher de Dieu, comme la prière et le jeûne. »,<br />

elle continue :<br />

« Bizarrement, il m’a donné confiance en moi, j’ai travaillé pour<br />

plusieurs banques, sans que le voile ne pose <strong>au</strong>cun problème. Les<br />

barrières sont dans la tête, pas sur la tête. »<br />

Ce témoignage intéressant montre qu’un bout de tissu l’a aidé à se définir une<br />

identité qui lui a permis, selon elle, d’obtenir des places intéressantes.<br />

6.2. De celles qui ne sont pas voilées, témoignages 6 et commentaires<br />

Des femmes maghrébines qui ne portent pas le voile en France expriment les<br />

problèmes qu’elles rencontrent dans la vie quotidienne depuis que le voile islamique<br />

est devenu sujet à une grandissante médiatisation. De Mulhouse à Paris, et pour ainsi<br />

dire, un peu partout en France, des femmes crient l’enfer qu’elles vivent depuis que<br />

ce voile est un des grands sujets de débat public.<br />

Elles ne le portent pas et se sentent, par conséquent, agressées par les voiles qui<br />

« prospèrent <strong>au</strong>tour d’elles » et qui leur renvoient l’image de la m<strong>au</strong>vaise arabe, de la<br />

m<strong>au</strong>vaise musulmane et donc, de la m<strong>au</strong>vaise fille.<br />

« Mon père nous harcelait : « Tu vois la famille unetelle, les filles ont le voile. Ma<br />

sœur s’est pris des torgnoles parce qu’elle ne voulait pas [porter le voile]. »<br />

« Les <strong>au</strong>tres femmes de Quimper sont toutes voilées. Je les connais bien, ça n’a rien<br />

à voir avec la religion, c’est les maris qui les obligent. »<br />

Une adolescente, faisant un apprentissage de coiffeuse dans le sud de la France<br />

confie :<br />

« Tous les jours, des barbus et des garçons connus pour faire des conneries venaient<br />

nous faire la morale : « C’est juste un conseil, tu devrais pas te maquiller, tu offenses<br />

ta famille et la religion ! », dans la famille il y a eu des fugues, des drames. »<br />

Plusieurs maghrébines disent des voilées que « si elles souhaitent s’habiller comme<br />

ça, elles n’ont qu’à vivre dans les pays où c’est la règle ». Samia, une algérienne,<br />

6 Source : GROSJEAN Blandine, MAURICE Stéphanie. « Leur voile, j’ai envie de l’arracher »,<br />

www.liberation.fr, 10 décembre 2003.<br />

17

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

reprend deux points importants (repris également dans Lettre à ma fille qui veut<br />

porter le voile de DJITLI Leïla). Elle raconte en parlant de ses vacances en Algérie :<br />

« Les filles là-bas ne comprennent pas les Françaises : « Nous, on pleure pour<br />

l’enlever, on est obligées et vous qui n’êtes pas forcées vous le portez. ». Elle ajoute :<br />

« J’ai le dégoût parce que ma belle-sœur marocaine va mettre le voile à sa fille de<br />

sept ans, on est déjà tous dans la merde dans ces quartiers, et on va s’enfoncer. » Elle<br />

exprime clairement que le voile va l’exclure de la société française.<br />

Fatima, 30 ans, a refusé de porter le voile quand ses parents ont voulu l’y obliger.<br />

Fatima explique :<br />

« Je n’ai jamais aimé qu’on m’oblige à faire quoi que ce soit. Je ne voulais pas le<br />

faire juste pour faire plaisir à mon père. Je voulais m’intégrer, trouver du travail. Ma<br />

foi, elle est en moi, je n’ai pas besoin de l’exhiber [… ]. Après les conflits avec mes<br />

parents, la relation à mon père est devenue meilleure. Il a vu qu’il pouvait me faire<br />

confiance et que je ne partais pas à la dérive. »<br />

Be<strong>au</strong>coup de parents musulmans considèrent le voile comme un moyen de protéger<br />

leurs filles contre une société qui sombre dans la déb<strong>au</strong>che. Ce n’est évidemment pas<br />

le meilleur moyen. Il peut aller à l’encontre d’une bonne intégration car les parents et<br />

par conséquent leurs enfants dénigrent alors la société d’accueil et essaient de se<br />

différencier des habitants de cette société. Ils entrent en conflit avec elle. Le voile<br />

devient à ce moment-là un moyen de se différencier des <strong>au</strong>tres.<br />

Fatima relève une raison importante pour laquelle les familles veulent imposer le<br />

voile à leurs filles. Les protéger des déb<strong>au</strong>chés du pays d’accueil. Cette crainte est<br />

sans doute un signe du fossé entre les valeurs des deux cultures. Si on ne trouve pas<br />

sa place dans la société d’accueil, le moyen le plus fréquent de ne pas oublier qui on<br />

est, est de se raccrocher à la culture d’origine. Le voile deviendrait alors le signe du<br />

trouble de l’identité d’un peuple en perte de repères. En d’<strong>au</strong>tres mots, le fait que les<br />

musulmans ne se sentent pas reconnus en tant que tels dans la société d’accueil, les<br />

contraint à s’affirmer d’une manière plus extériorisée. Ça leur permet, à la plupart du<br />

moins, de se faire reconnaître et respecter comme êtres humains avec ses<br />

ressemblances et ses différences. Serait-ce le lien entre deux générations ayant des<br />

vécus très différents ? Le foulard comme le signe d’une appartenance à la famille, la<br />

culture d’origine ?<br />

Ces extraits de témoignages mettent en évidence entre <strong>au</strong>tres, la récupération du port<br />

du voile par certains hommes islamistes (et non islamiques!) pour reprendre du<br />

18

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

pouvoir sur les femmes, qui sont ou paraissent de la commun<strong>au</strong>té musulmane. Il est<br />

intéressant de remarquer que ces femmes expriment finalement comment le « délit de<br />

faciès », tant critiqué, est réutilisé par les Maghrébins pour cataloguer les femmes de<br />

type arabe. Certains témoignages pointent l’opposition entre les revendications des<br />

femmes immigrées en France et celles des femmes restées <strong>au</strong> pays. Cette constatation<br />

a d’ailleurs été faite dans d’<strong>au</strong>tres domaines, à savoir que des immigrés s’accrochent<br />

à des éléments de leur tradition davantage que leurs compatriotes restés <strong>au</strong> pays. Ce<br />

point montre un aspect de la construction (ou reconstruction) de l’identité lorsqu’on<br />

est dans un pays différent : on se raccroche à ses origines et on les revendique<br />

« aveuglement » (sans trop se soucier de l’histoire et des significations que peuvent<br />

avoir leurs actes, leurs traditions, leur religion.)<br />

7. Regard du pays d’accueil<br />

7.1. Points princip<strong>au</strong>x du débat public<br />

Pour la clarté de l’exposé, je ne me suis basée surtout sur le débat public, en France.<br />

Pour plusieurs raisons qui ne seront pas détaillées ici, la France est le pays qui a le<br />

plus été secoué et qui a le plus écrit sur le port du voile en Occident, sur son<br />

implication et ses répercussions. J’ai choisi les points les plus importants à mes yeux<br />

et j’aborderai donc :<br />

• la laïcité<br />

• le port de signe religieux à l’école<br />

• l’intégration des jeunes maghrébins en France<br />

• les motifs politico-économiques qui ont influencé le débat sur le voile<br />

7.1.1. La laïcité<br />

Le débat sur le port du voile dans les écoles a soulevé depuis l’Affaire de Creil en<br />

1989, le principe de la laïcité de la République. Mais déjà en 1905, après de<br />

nombreux et longs débats, le parlement français s’est doté d’une loi :<br />

• qui institue la séparation de l’Eglise et de l’Etat,<br />

• qui garantit la liberté de conscience de culte, de religion et de convictions<br />

ainsi que l’égalité entre religions et convictions,<br />

Il s’agissait de séparer l’Etat et l’Eglise afin que la foi et les églises ne prétendent<br />

pas faire la loi et dominent l’Etat. Il est à noter que cette loi, dans la rédaction de<br />

19

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

1905, n’utilise pas le terme de « laïcité », mais de « cultes » et de « séparation ». La<br />

laïcité est un terme moderne et le fait de se rapporter à la loi de 1905 pour la<br />

revendiquer n’est pas justifié. Ainsi, cette loi reconnaissait le pluralisme religieux et<br />

la neutralité de l’Etat.<br />

La plupart des avis émis ont souligné que le port du voile à l’école était une menace<br />

sur la laïcité, voyant le plus souvent dans le voile musulman, une pression d’une<br />

religion sur un État (l’État français en l’occurrence). Ceux-là sont donc pour<br />

l’interdiction du voile dans les établissements scolaires publics. Or d’<strong>au</strong>tres, moins<br />

nombreux certes, ont souligné l’importance d’appliquer d’abord cette loi qui met<br />

toutes les religions sur le même pied et garantit le libre exercice du culte. Pour eux <strong>au</strong><br />

contraire, le voile ne doit pas être prohibé car le choix de le porter fait partie de la<br />

liberté religieuse garantie par cette loi. Mais comme le relève très justement Patrick<br />

Roger 7 :<br />

« D’un siècle à l’<strong>au</strong>tre s’est opéré le passage d’une philosophie basée sur l’unité du<br />

corps social à l’exacerbation de l’épanouissement individuel[…] ».<br />

Effectivement, de 1905 à 2005, le principe de liberté de culte voté il y a cent ans en<br />

France pour garantir « la paix de la société », fait plutôt peur actuellement car le<br />

contexte social est différent. L’individualisme est exacerbé et donc cette liberté de<br />

culte évoque à présent l’éclatement de la société et non plus son unité.<br />

7.1.2. Le port de signes religieux à l’école<br />

En France : L’histoire montre que les débats sur les différents objets vestimentaires à<br />

l’école est un vieux problème. En effet, il y a eu des débats animés <strong>au</strong>tour du port :<br />

• d’insignes bleus, blancs, rouges de l’extrême droite en 1936<br />

• du pantalon par la femme, puis des minijupes<br />

• de la croix scoute<br />

• des insignes de la jeunesse chrétienne<br />

• etc.<br />

Est venu ensuite le fameux débat <strong>au</strong>tour, cette fois-ci, du port du voile islamique, en<br />

1989. Il a été déclenché par trois jeunes filles, qui ont réclamé le droit de garder leur<br />

voile en cours. Cette affaire, source (théorique du moins) du problème, est appelée<br />

« Affaire de Creil ».<br />

7 Dans l’article La laïcité, une religion française, Le Monde, Dossiers et documents, décembre 2005.<br />

20

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

Dans de nombreux <strong>au</strong>tres pays européens : On s’étonne et on s’interroge sur les<br />

raisons d’une telle polémique française sur les signes religieux. Par exemple <strong>au</strong>x<br />

Pays-Bas et <strong>au</strong> Roy<strong>au</strong>me-Uni, où le multiculturalisme n’est pas conçu comme une<br />

menace, mais comme le mode normal de l’organisation sociale, le port de signes<br />

religieux ostensibles à l’école n’y fait pas débat. D’ailleurs ni le turban des Sikhs ni<br />

le voile islamique n’y sont interdit. Comme l’affirme Henri Tincq :<br />

« C’est l’histoire de sa relation avec l’Eglise qui distingue chaque pays. »<br />

Or en France, l’Eglise catholique avait un grand pouvoir sur l’Etat. La séparation a<br />

donc été très conflictuelle, mais d’<strong>au</strong>tant plus nécessaire.<br />

Monique Canto-sperber et P<strong>au</strong>l Ricœur essaient de comprendre pourquoi la question<br />

du port de signes religieux ostentatoires s’est concentrée sur le foulard islamique,<br />

alors qu’il concerne tout <strong>au</strong>tant, le turban des Sikhs, la kippa des juifs,… Ce qui<br />

choque et fait peur, ce n’est pas le foulard en tant qu’expression de la liberté<br />

religieuse, mais le foulard telle une provocation et donc menaçant pour l’école et la<br />

République ainsi que le foulard comme la marque de l’asservissement de la femme.<br />

Ces deux dernières significations sont celles qu’appréhendent les Français parce<br />

qu’elles mettent en avant un rapport de forces : français/musulman et<br />

homme/femme. 8<br />

7.1.3. L’intégration des jeunes maghrébins (de deuxième génération) en<br />

France<br />

L’actualité a rappelé ces dernières années que, comme l’écrit David Thomson, « la<br />

guerre d’Algérie n’a pas été digérée <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> psychologique, en France ». Ainsi,<br />

après la question du port du foulard par les filles musulmanes, il y a eu le sujet de la<br />

« crise des branchés » et des voitures incendiées. On explique ces faits en<br />

introduisant le concept du besoin de reconnaissance sociale, dont manque souvent<br />

cette part de la population. Le foulard hidjab a été revendiqué et compris par les<br />

femmes et les familles musulmanes comme un symbole d’identité ethnique et<br />

d’affirmation de soi, dans une société où les commun<strong>au</strong>tés musulmanes constituent<br />

une grande partie des p<strong>au</strong>vres et des exclus de la société.<br />

8 Pour un exposé de ces différentes significations du port du voile, il f<strong>au</strong>t se rapporter <strong>au</strong> chapitre<br />

précédent où elles ont été détaillées.<br />

21

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

7.1.4. Les motifs politico-économiques qui ont influencé le débat sur le<br />

voile<br />

Le journal français Libération (exemplaire du 18 et 19 septembre 2004) relate que<br />

l’application de la loi sur l’interdiction du port de signes religieux à l’école a été le<br />

plus possible retardée pour ne pas se voir « attribuer la responsabilité d’un<br />

dénouement tragique à la prise d’otages français en Irak ». Ce fait, comme d’<strong>au</strong>tres, a<br />

montré que les prises de position tranchée sur ce sujet, par des hommes politiques,<br />

pouvaient avoir des répercussions sur les relations avec les gouvernements des pays<br />

de confession majoritairement musulmane.<br />

Ce même journal (exemplaire cette fois-ci du 21 mars 2007) explique comment le<br />

gouvernement britannique s’est enfin prononcé sur le sujet du voile intégral dans les<br />

écoles, « en bon acrobate, afin de minimiser les risques de controverses et d’éviter<br />

les foudres de la commun<strong>au</strong>té musulmane ».<br />

7.2. Représentation sociale du voile et préjugés<br />

La France a longtemps compatit avec les femmes ayant l’obligation de se voiler (en<br />

Iran, par exemple). Il n’y avait alors <strong>au</strong>cun conflit car tous deux marchaient vers un<br />

même but : la libération et le dévoilement de ces femmes musulmanes. Ils<br />

revendiquaient les mêmes valeurs de liberté et d’égalité.<br />

Mais depuis quelques années, des femmes immigrées en France ou issues de<br />

l’immigration revendiquent ce voile et se battent pour continuer à le porter. La<br />

France qui « se battait » pour améliorer la condition de ces femmes voilées -<br />

considérées comme moins émancipées selon les critères occident<strong>au</strong>x- se trouve<br />

confrontée à des femmes qui se battent pour un but qui leur semble opposé.<br />

La femme musulmane voilée a toujours intrigué et attiré la curiosité. Mais, le regard<br />

de l’opinion public est devenu progressivement plus suspicieux, plus accusateur<br />

d’intégrisme et donc proche du terrorisme. Cela est dû principalement <strong>au</strong>x<br />

évènements du 11 septembre 2001 et de leur impact médiatique, politique et<br />

psychologique. La représentation sociale de ces femmes et du voile qu’elles portent<br />

est devenue plus péjorative.<br />

Et ceci, entre <strong>au</strong>tres parce qu’elles sont musulmanes et que la France a souvent tenté<br />

de réduire les 5 millions de musulmans français à leurs pratiques, leurs traditions et<br />

de les regrouper tous sous le même terme homogène « Islam ».<br />

22

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

Les médias ont largement contribué <strong>au</strong> fait que les musulmans sont dénigrés. En<br />

effet, les journ<strong>au</strong>x représentent souvent l’islam par des femmes voilées et des<br />

mosquées bondées. Ils favorisent ainsi l’amalgame entre l’islam et l’islamisme<br />

proche de l’intégrisme. Selon Christian Jelen, ce mélange serait même accentué et<br />

souhaité par les intégristes pour semer le trouble et la confusion entre ces deux<br />

réalités.<br />

Il y a eu une évolution dans les idées, l’islam qu’on admirait <strong>au</strong>paravant pour ses<br />

arts, sa littérature et sa poésie, son architecture,… est désormais, dans la conscience<br />

collective, relié <strong>au</strong>x termes islamisme, fondamentalisme, intégrisme, et terrorisme.<br />

On image souvent l’islam par une surface de textile couvrant ses femmes, signifiant<br />

« l’étouffement et l’aveuglement », et cela ne fait que renforcer l’image négative<br />

qu’on se fait de cette religion et alimenter l’islamophobie.<br />

On peut remarquer que la société a constamment dénigré la femme musulmane, a tel<br />

point qu’on ne la considère <strong>au</strong>jourd’hui plus ni comme citoyenne française, ni même<br />

comme un être libre. On véhicule l’image de « la femme voilée, naïve victime de la<br />

domination, de l’oppression, des brimades et des diktats des vils hommes<br />

musulmans » 9 . La société critique ainsi deux types de personnes : d’un coté l’homme<br />

musulman qui ose soumettre ses femmes (j’entends par « ses femmes » les femmes<br />

de sa religion) en les obligeant à se couvrir d’un voile et de tenues asexuées. Et, d’un<br />

<strong>au</strong>tre coté, la femme musulmane qui se laisse soumettre et accepte de se voiler sans<br />

broncher. Et, si elle ose le revendiquer, elle est encore plus mal vue par les Français,<br />

car à leurs yeux le voile est signe de soumission, d’emprisonnement et d’aliénation.<br />

Français désigne bien sûr ici non pas les citoyens de la France, dont ne l’oublions pas<br />

font partie ces femmes musulmanes, mais de l’avis partagé de be<strong>au</strong>coup d’habitants.<br />

D’après une enquête 9 , les hommes musulmans sont dans les esprits « des mâles<br />

manipulateurs, barbus et obtus », et par conséquent « les jeunes filles sont terrorisées<br />

par ces dangereux intégristes, et il f<strong>au</strong>t les libérer même contre leur volonté ».<br />

On désigne ces femmes sous des appellations sans substances et sans vie, telles que<br />

« les voilées », « les manipulées », « les foulards ». Elles sont ainsi réduites à des<br />

êtres sans nom, sans âme et sans avenir et perdent leur dimension humaine. On voit<br />

ces femmes comme des êtres manipulés et incapables de choix intelligents. Le voile<br />

est lui perçu comme le symbole de l’aliénation et de l’infériorité de la femme. Dans<br />

9 Enquête de l’hebdomadaire français Le Point, n°1147<br />

23

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

l’esprit de be<strong>au</strong>coup de Français, son port va d’ailleurs à l’encontre de<br />

l’émancipation et du bonheur social. Il est, à leurs yeux, un signe agressif <strong>au</strong> regard<br />

et son port est archaïque et s’oppose à la modernité. Et ceci, premièrement, parce<br />

qu’il <strong>au</strong>rait comme fonction de cacher un tabou (le corps si désiré de la femme) et<br />

qu’il rabaisse ainsi la femme <strong>au</strong> seul objet de désir de l’homme. Et deuxièmement,<br />

parce qu’on voit le foulard comme un signe religieux dangereux pour la laïcité. La<br />

France craint même un retour du fait religieux. On le conçoit comme un objet<br />

vestimentaire incompatible avec la liberté, la féminité et l’intelligence.<br />

On peut expliquer que ces femmes sont persécutées par le fait qu’elles soient à trois<br />

reprises (voire même plus) classées dans des minorités : elles sont et immigrées, et<br />

musulmanes, et voilées. Et surtout, elles sont tout d’abord femmes, êtres qui ont<br />

longtemps été considérés comme nettement inférieurs à l’homme, que ce soit dans<br />

les mœurs de l’époque ou dans les religions. Leur statut n’est d’ailleurs toujours pas<br />

l’égal de l’homme, et cela <strong>au</strong>ssi bien en pays musulmans qu’en Occident. On<br />

stigmatise ces femmes voilées comme « des <strong>au</strong>tomates aveugles étouffés dans un<br />

voile ». François Bayrou déclare d’ailleurs que le voile est « un des signes de<br />

l’intégrisme et de la discrimination entre hommes et femmes ».<br />

La grande problématique <strong>au</strong>tour du voile confirme dans les esprits que l’islam n’est<br />

pas compatible avec la laïcité et qu’il est de ce fait un obstacle à l’intégration. Les<br />

jeunes filles voilées chercheraient à provoquer la société et à remettre en c<strong>au</strong>se ses<br />

modèles d’intégration. Pour Wassila Tamzmali de l’UNESCO, le voile désigne « une<br />

idéologie anti-égalitaire et anti-démocratique ». Le voile n’<strong>au</strong>rait d’après elle <strong>au</strong>cune<br />

place dans le système français et les voilées <strong>au</strong>raient en conséquence un avenir assez<br />

sombre.<br />

En résumé de toute cette énumération de préjugés et des in<strong>format</strong>ions sur la<br />

représentation sociale du voile dans la société française, je dirais que pour l’Occident<br />

le voile est le signe distinctif (avec la barbe des hommes) de la religion de<br />

Mohammed. Il reste identifié à la misogynie de l’islam, à l’oppression de ses adeptes<br />

féminins et à leur assujettissement. On le désigne comme le signe du statut inférieur<br />

des femmes et de leur aliénation. Il illustre l’enfermement et s’oppose à la liberté<br />

individuelle.<br />

Il y a dans l’image que l’on se fait de cette femme musulmane voilée du vrai comme<br />

du f<strong>au</strong>x. Une grande partie de ces a priori ne sont que des préjugés non fondés. Le<br />

voile est diabolisé, en partie parce qu’il règne encore en France un climat<br />

24

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

d’ignorance à son sujet. La meilleure façon de savoir comment appréhender ce<br />

dernier, celles qui le portent et celui qui l’oblige (Dieu ou l’homme de la famille) est<br />

encore de demander leur avis, leur vécu et leur histoire <strong>au</strong>x concernées. Les<br />

sentiments de soumission, d’enfermement ou de protection voire de bien-être que<br />

leur procure le port du voile est relatif à chaque femme. L’Occident relègue malgré<br />

tout l’ensemble des voilées (et des musulmans) hors de ses catégories et la/les perçoit<br />

comme différent(e/s). Il divise désormais les femmes en deux groupes distincts : d’un<br />

coté, la femme occidentale, dévoilée, libérée et civilisée et de l’<strong>au</strong>tre, la femme<br />

musulmane, opprimée, arriérée et primitive. La femme occidentale est clairement<br />

idéalisée et l’arabo-musulmane diabolisée et marginalisée.<br />

7.3. Une analyse possible : le point de vue psychanalytique<br />

Lors du premier congrès de l’Espace analytique franco-tunisien intitulé<br />

« Psychanalyse et dévoilement », l’un des orateurs, Hager KARRAY, a posé son<br />

regard psychanalytique sur la problématique du voile en Islam et essayé d’expliciter<br />

les mouvements de l’inconscient sous le voile.<br />

Du point de vue de l’homme, si ce voile existe, c’est pour occulter le corps de la<br />

femme. Et s’il (le corps de la femme) doit être exclu du champ de vision de<br />

l’homme, c’est bien parce qu’il attire son regard, qu’il appelle son désir, trouble<br />

l’homme et le détournerait de sa foi et de son Dieu. Ce corps de femme inquiète tant<br />

l’homme, qu’il (l’homme) s’efforce de le maintenir à distance. C’est d’ailleurs pour<br />

cette raison qu’elle a été diabolisée, et cela, il f<strong>au</strong>t le rappeler, par les trois religions<br />

monothéistes.<br />

Du point de vue de la femme, il est intéressant, continue l’orateur, de s’interroger<br />

<strong>au</strong>ssi sur le sens que revêt pour elle, le processus du voilement. En effet, il n’y a pas<br />

de raisons qu’elles se soumettent à un ordre masculin ou plutôt, phallique (ordre des<br />

hommes sous la direction de leur phallus 10 ) sans y trouver leur compte. En les<br />

10 Originairement, le phallus désigne le sexe masculin (pénis) en érection. Ce terme a été érigé <strong>au</strong> rang<br />

de concept par la psychanalyse pour sa dimension symbolique.<br />

Pour Freud (1856-1939), le phallus sera ce que chacun cherche en l’<strong>au</strong>tre dans l’amour. Tandis que le<br />

petit garçon se définirait par ce qu’il a (son pénis), la petite fille se définirait, elle, remarquant ce dont<br />

elle est dépourvue, par ce qui lui manque. Cette situation plongerait le garçon dans l’angoisse de<br />

castration (perte de son pénis, à l’image de la petite fille) et provoquerait chez la petite fille cette<br />

« envie de pénis » pour combler le manque qu’elle ressent.<br />

25

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

interrogeant, il a remarqué que les femmes excluaient le mettre pour obéir à leur père<br />

ou leur mari. L’une d’entre elles se révolte même : « N’ai-je pas ma propre<br />

personnalité ? C’est la religion qui le demande pas les hommes ! ».<br />

L’<strong>au</strong>teur relève dans cette réponse que la femme fait référence à L’Autre (Allah), à<br />

La Loi (du Coran), qu’elle reprend à son compte et <strong>au</strong>quel elle décide de se<br />

soumettre entièrement. Elles excluent se soumettre à une injonction masculine<br />

humaine, mais se sentent honorées de se soumettre à un souhait divin. On voit bien<br />

ici que le désir du sujet se fonde exclusivement sur le désir de L’Autre. Elle ne peut,<br />

par conséquent, s’<strong>au</strong>toriser ses propres désirs que dans la mesure où ils sont en<br />

accord avec ceux de L’Autre. Donc, le plus important est que L’Autre soit consentant<br />

à son désir.<br />

Il y a entre la femme voilée et Le Grand Autre, Allah, la religion musulmane, une<br />

très grande proximité, et la demande de L’Autre va être entendue par la femme dans<br />

sa dimension inconditionnelle et absolue. En incorporant la demande de L’Autre, dit<br />

le psychanalyste, la femme incorpore L’Autre tout entier, niant ainsi la castration,<br />

c’est-à-dire le manque propre à la condition féminine sexuée. C’est ainsi que peut<br />

être compris les paroles de certaines femmes voilées, « C’est un plus, je l’ai<br />

gagné[…] ».<br />

De plus pour la femme <strong>au</strong>ssi, la demande de cacher son corps lui passe le message de<br />

la place forte qu’il occupe dans le désir de L’Autre. « C’est un trésor, un trésor à<br />

cacher. », disent certaines, « Depuis que je porte le voile, je vois dans le regard de<br />

l’homme un véritable respect. ». C’est donc par l’image en miroir que lui renvoie le<br />

regard respectueux de l’homme, qu’elle a l’impression d’avoir conquis le mirage de<br />

la totalité. De son coté, l’homme est amené à déifier la femme voilée, niant la<br />

castration de la femme, de la mère en particulier. Le corps de la femme, féminin,<br />

séduisant et en creux est complètement occulté. Le voile cache le féminin rendant le<br />

corps en creux artificiellement <strong>complet</strong>.<br />

Donc, selon cette analyse, le voile est utilisé pour éviter à l’homme d’être troublé et<br />

attiré par le corps féminin, ce trouble lui rappelant qu’il n’est qu’un être fragile, ni<br />

tout puissant, ni <strong>complet</strong>. Et la femme qui se soumet (dans ce cas, activement, de son<br />

propre choix) à ce désir d’un Dieu, se sent déifiée et valorisée. Chacun semblerait<br />

ainsi y trouver son compte […].<br />

26

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

8. Comparaison entre la façon dont la femme se perçoit et<br />

celle dont elle est perçue par la société<br />

Après avoir analysé les princip<strong>au</strong>x préjugés portés par la société française sur le<br />

voile, on peut comprendre que de nombreuses femmes vivent le port du voile comme<br />

un moyen supplémentaire d’exclusion et de stigmatisation. L’intériorisation de cette<br />

obligation contre la volonté propre de la femme (imposition par la famille, le plus<br />

souvent) produit en elle un conflit intérieur, un sujet de révolte. En le portant ainsi,<br />

l’image qu’elle va donner d’elle ne sera pas la même que celle qu’elle veut ou croit<br />

donner.<br />

Par contre, il est intéressant pour mieux comprendre la construction du sentiment<br />

d’un tout identitaire unifié, de se demander comment certaines femmes se sentent<br />

bien intégrées et disent avoir plus confiance en elles, alors qu’elles revêtent un objet<br />

vestimentaire dont les préjugés négatifs et dévalorisants sont importants. Le voile<br />

reste à tout œil occidental, le symbole de l’archaïsme islamique, de<br />

l’emprisonnement et de la soumission de ses femmes,…<br />

Dans leur pays d’origine, où le voile est <strong>au</strong>tant un signe religieux qu’une habitude<br />

vestimentaire ancestrale, la femme le porte traditionnellement, sans se poser plus de<br />

question. L’image qu’elle va donner en se voilant sera en accord avec l’image qu’elle<br />

a d’elle-même. Le voile n’est en <strong>au</strong>cun cas un facteur inhibant une bonne intégration<br />

dans la société, car il est là-bas, ancré dans les mœurs. Leur culture étant moins<br />

individualiste que la nôtre, elle tend vers la conformité et non la différentiation<br />

individuelle.<br />

Dans un pays occidental où le voile n’est pas (ou plus) porté culturellement, son port<br />

par de jeunes femmes musulmanes est inévitablement accompagné d’une prise de<br />

conscience de la différence (d’apparence, tout d’abord) qu’il y a entre elles et les<br />

occidentales. Il ne peut être que la résultante d’un choix actif ou d’une obligation<br />

réfléchie et imposée le plus souvent par des membres de la famille. La femme et son<br />

entourage sont par conséquent contraints à se positionner POUR ou CONTRE.<br />

On peut faire l’hypothèse que le fait de se positionner sur un élément culturel<br />

ancestral peut fragiliser ou <strong>au</strong> contraire consolider le sentiment d’identité et le lien<br />

ressenti avec les valeurs de la culture d’origine. Ainsi, le voile choisi permet un<br />

sentiment d’identité personnelle plus harmonieux que le voile imposé et non choisi.<br />

Comme il est imposé, il y a déjà un conflit entre elle et celui qui le lui impose. La<br />

27

Le voile, une prison ? , <strong>Travail</strong> de maturité 2008 Leila Chakroun 3m1<br />

façon dont elle se perçoit n’est donc pas similaire à celle dont la famille (ou la<br />

personne qui le lui a imposé) la voit. Si le voile est perçue par la femme uniquement<br />

comme une obligation et une contrainte supplémentaire, elle risque de ressentir un<br />

mal-être dû à un désaccord intérieur ; ce mal-être sera un élément néfaste pour son<br />

intégration et lui donnera encore moins d’occasions de se sentir acceptée et reconnue<br />

socialement. Elle se sentira écartelée entre son identité culturelle et son identité<br />

personnelle.<br />

Certaines femmes affirment leur personnalité, paradoxalement <strong>au</strong>x femmes<br />

précédemment citées, malgré ce voile sali et taché par les préjugés occident<strong>au</strong>x ou<br />

même <strong>au</strong> moyen du voilement. Elles y arrivent, car elles se distancent des préjugés et<br />

vivent en accord avec leurs convictions religieuses. Leur relation à Dieu a plus<br />

d’importance que le regard extérieur posé sur elle et son voile. Ces femmes prouvent<br />

ainsi, qu’il existe des facteurs de personnalité, de caractère qui influencent la<br />

construction de l’identité.<br />

On peut souligner ici que le milieu socio-économique, à l’instar de son statut dans la<br />

société, sont des facteurs clés qui vont aider à une meilleure intégration ou, du moins,<br />

une marginalisation moins forte. Les milieux favorisés vont ainsi donner à la femme<br />

qui se voilent, plus de chance d’intégration que les banlieues, elles-mêmes<br />