Médecins du sport 48 - msport.net

Médecins du sport 48 - msport.net

Médecins du sport 48 - msport.net

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDECINS<br />

DU SP RT<br />

L A R E V U E D U M É D E C I N D E T E R R A I N<br />

FICHE TECHNIQUE<br />

Traitement de la<br />

tendinite d’Achille :<br />

place <strong>du</strong> Laser CO 2<br />

Pages 12-13<br />

CAS CLINIQUE<br />

Une fausse méralgie<br />

Pages 28-29<br />

DOSSIER<br />

Maladies chroniques<br />

et <strong>sport</strong><br />

2 e partie<br />

Pages 15-26<br />

MATÉRIEL<br />

Examen de la chaussure<br />

de type Running<br />

Pages 30-31<br />

Gymnastique<br />

1 re coupe d’Europe des clubs<br />

Force, souplesse, envergure, rythme, précision, équilibre, voltige…<br />

La gymnastique joue avec nos émotions et décline ses disciplines<br />

spectaculaires. Médecins <strong>du</strong> Sport saisit cette occasion pour<br />

faire le point sur la santé des gymnastes et les idées reçues<br />

qui entourent ce <strong>sport</strong>.<br />

BIMESTRIEL - NUMÉRO <strong>48</strong> - DÉCEMBRE 2001 - 36 F / 5,5 E

ÉDITO<br />

CONTINUER…<br />

POUR LA PASSION<br />

Quand on est médecin<br />

d’une équipe<br />

depuis de longues<br />

années, comment peut-on imaginer que la mort<br />

soit un jour au rendez-vous ?<br />

Pourtant, on a déjà vu des accidents graves<br />

dans le ski ; mes pensées vont vers Nathalie<br />

Bouvier, victime d’une chute au Japon en 91 ;<br />

je ne pensais pas connaître un jour un accident<br />

plus grave. On sait que la mort peut survenir<br />

dans cette discipline et la presse sait bien<br />

nous rappeler les accidents tragiques, mais<br />

jamais on ne l’imagine pour l’une des nôtres!<br />

Alors… A quoi ça sert ? Telle est la question qui<br />

nous revient sans cesse à l’esprit…<br />

On fait tout pour aider les skieurs à accéder<br />

au plus haut niveau, on les accompagne dans<br />

leur passion, dans leurs doutes, on essaie de<br />

les aider à être à l’optimum de leurs possibilités<br />

en leur garantissant leur santé, en essayant<br />

de limiter les blessures par une prévention<br />

soutenue. Et ils y adhèrent presque tous…<br />

Parce qu’ils ont compris que c’était important,<br />

même s’il faut compter d’abord sur soi-même.<br />

Régine était au sommet de son art, mature, sans<br />

peur ni retenue parce qu’elle était sûre d’elle,<br />

comme d’autres grands skieurs l’ont été avant<br />

elle, qui se blessent beaucoup jusqu’au moment<br />

où on a l’impression que plus rien ne peut leur<br />

arriver, où le ski paraîtfacile à les voir skier.<br />

Et puis avec Régine, il y a toute une équipe<br />

(filles et entraîneurs) qui depuis plus de 10 ans<br />

travaille <strong>du</strong>r. Une équipe qui ne se forme pas en<br />

un jour, parce que la confiance ne s’acquiert pas<br />

facilement. Une équipe très motivée qui accepte<br />

les risques dans une discipline oh combien<br />

belle, mais tellement exigeante pour des filles.<br />

Une équipe chez qui on ressentait, jusqu’à ce<br />

29 octobre 2001, comme un vent de “baracca”.<br />

Ilnefaut pas admettre que c’est fini !<br />

Pour Régine et pour les autres, nous devons<br />

continuer, parce que c’est leur passion…<br />

L’accident de Régine a montré, à ceux qui<br />

ne le savaient pas, que le ski alpin est très<br />

différent des autres <strong>sport</strong>s.<br />

Il est soumis au milieu naturel, aux conditions<br />

de terrain, à la météo… Ce n’est pas un stade,<br />

on ne peut pas tout y diligenter. Ce <strong>sport</strong><br />

ressemble plutôt à l’alpinisme où il existe<br />

aussi une forme de rivalité avec la nature.<br />

Ilfaut donc accepter le risque et aider<br />

les <strong>sport</strong>ifs à vivre leur passion…<br />

Ou alors, ce sera peut-être la mort des disciplines<br />

de vitesses. Régine l’aurait-elle souhaité ?<br />

D.R.<br />

P. 4-5 PROFESSION<br />

Actualités professionnelles<br />

P. 7-10 ÉVÉNEMENT<br />

GYMNASTIQUE :<br />

1 RE COUPE D’EUROPE DES CLUBS<br />

Le Dr Leglise, président de la commission médicale de<br />

la Fédération internationale de gymnastique, et<br />

Laurent Barbiéri, responsable technique des équipes<br />

de France à l’Insep, nous éclairent sur ce <strong>sport</strong>, la<br />

complexité de ses disciplines, de ses agréés et les<br />

enjeux médicaux qui en résultent.<br />

P. 11-13 FICHE TECHNIQUE<br />

Traitement de la tendinite d’Achille :<br />

place <strong>du</strong> Laser CO 2<br />

< DOSSIER ><br />

P.15-26<br />

Maladies chroniques<br />

et <strong>sport</strong><br />

2 e partie<br />

La deuxième partie de ce dossier est<br />

consacrée à la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> chez<br />

des patients souffrant d’arthrose et<br />

d’hypertension artérielle.<br />

P. 28-29 CAS CLINIQUE<br />

Une fausse méralgie<br />

P. 30-31 MATÉRIEL<br />

Examen “clinique” de la chaussure<br />

de course à pied<br />

P. 32-33 MISE AU POINT<br />

Etude clinique : cycle menstruel<br />

et performances <strong>sport</strong>ives<br />

Sommaire<br />

D R M ARIE-PHILIPPE ROUSSEAU-BLANCHI<br />

Médecin des équipes de France de ski, Albertville.<br />

P. 34 ABONNEMENT<br />

Directeur de la publication :Dr Antoine Lolivier - Rédacteur en chef :Dr Didier Rousseau - Rédacteur en chef adjoint :Odile Mathieu -Secrétaire de rédaction :<br />

Isabelle Ampart - Maquette :Christine Lecomte - Pro<strong>du</strong>ction :Gracia Bejjani - Comité de rédaction :Dr Gilles Bruyère- Pr François Carré - Pr Pascal Christel - Dr Jean-<br />

Marie Coudreuse - Laurence Ducrot - Dr Hervé de Labareyre - Dr Olivier Fichez - Dr Jacques Gueneron - Dr Eric Joussellin - Dr Pascal Lefèvre - Dr Philippe Le Van-<br />

Dr Dominique Lucas - Dr Patrick Middleton - Dr Paule Nathan - Dr Marie-France Oprendek-Roudey - Dr Jacques Parier - Dr Gérard Porte - Dr Jacques Pruvost - Dr Philippe<br />

Thelen - Dr Hervé Zakarian. - Service d’abonnement :Ghislaine Chih - Photos de couverture :FFTRI<br />

Cette publication est éditée par Expressions Santé, 2, rue de la Roquette – Passage <strong>du</strong> Cheval Blanc, cour de Mai - 75011 Paris.Tél.: 01 49 29 29 29. Fax : 0149292919.<br />

E-mail : mds@expressions-sante.fr - N °ISSN : 1279-1334. Imprimeur :Imprimerie de Compiègne, 60205 Compiègne.<br />

Tous les articles sont sous la responsabilité de leurs auteurs.<br />

MÉDECINS DU SPORT 3 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Profession<br />

Profession<br />

ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES<br />

Mention<br />

d’adresses<br />

Inter<strong>net</strong><br />

sur les<br />

ordonnances<br />

Le Conseil national de<br />

l’Ordre des médecins<br />

vient de publier sur son<br />

site Inter<strong>net</strong> une “note<br />

à propos des<br />

inscriptions à caractère<br />

informatique sur les<br />

ordonnances des<br />

médecins”.<br />

Cette note distingue<br />

deux types<br />

d’indications<br />

électroniques: l’adresse<br />

mail professionnelle qui<br />

permet de recevoir <strong>du</strong><br />

courrier électronique et<br />

l’adresse de type URL<br />

qui permet d’accéder à<br />

un site web. Un<br />

médecin peut donc les<br />

faire figurer sur une<br />

ordonnance à<br />

condition toutefois que<br />

l’URL concerne un site<br />

d’information ou de<br />

contact dans le cadre<br />

strict de son activité<br />

professionnelle.<br />

www.conseilnational.medecin.fr<br />

Les droits<br />

des malades<br />

renforcés<br />

Le projet de loi relatif<br />

aux droits des malades<br />

et à la qualité <strong>du</strong><br />

système de santé<br />

a été adopté fin<br />

septembre par la<br />

commission des<br />

Affaires sociales de<br />

l’Assemblée nationale.<br />

Ce texte de loi<br />

instaure le principe<br />

d’accès direct <strong>du</strong><br />

patient à son dossier<br />

médical ou par<br />

l’intermédiaire d’un<br />

praticien (qu’il<br />

désigne). Ce projet<br />

garantit aux malades<br />

le respect de leur<br />

dignité et <strong>du</strong> secret<br />

médical ainsi que<br />

l’accès au soin sans<br />

discrimination.<br />

ÉTUDE<br />

Radiographie et traumatismes cervicaux<br />

Une étude canadienne parue dans JAMA au<br />

mois d’octobre a tenté d’établir une procé<strong>du</strong>re<br />

pour déceler un traumatisme aigu<br />

de vertèbres cervicales afin de permettre une<br />

sélection plus précise des prescriptions, notamment<br />

en ce qui concerne les radiographies.<br />

Durant 4 ans,8 924 a<strong>du</strong>ltes âgés,en moyenne de<br />

37 ans,victimes de traumatisme léger de la tête et<br />

<strong>du</strong> cou et ayant des signes vitaux stables (pression<br />

artérielle > 90 mm Hg, fréquence respiratoire<br />

entre 10 et 24/min) ont été auscultés par<br />

des médecins, avant de pratiquer une radiographie.<br />

Ces derniers ont évalué leur état selon<br />

20 paramètres standard.<br />

En évaluant les réponses de ce questionnaire par<br />

rapport aux diagnostics établis,le modèle obtient<br />

une sensibilité de 100 % et une spécificité<br />

de 42,5 %.<br />

D’après ces résultats,le taux de prescription pour<br />

une radiographie aurait dû être,selon les auteurs,<br />

de 58,2 %.<br />

Une procé<strong>du</strong>re qui,si elle est validée,devrait permettre<br />

de ré<strong>du</strong>ire considérablement les abus de<br />

prescription de radiographies cervicales. ■<br />

Pour en Savoir plus:<br />

Stiell IG, Wells GA, Vandemheen KL et al.<br />

The Canadian C-spine rule for radiography in<br />

alert and stable trauma patients. JAMA2001 ;<br />

286 (15): 1893-4.<br />

CONGRÈS<br />

Echos de la Sofcot<br />

Du 6 au 9 novembre dernier, se déroulait, à Paris, la 76 e réunion annuelle de<br />

la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique.<br />

Entorses de la base <strong>du</strong> pouce<br />

Les articulations métacarpo-phalangiennes<br />

sont très exposées aux entorses. Fréquentes<br />

chez les gardiens de but et les skieurs maladroits,<br />

les lésions ligamentaires de la métacarpo-phalangienne<br />

concernent surtout le<br />

ligament collatéral interne (ulnaire ou cubital),dont<br />

on connaît les difficultés de cicatrisation<br />

en cas de non réparation chirurgicale.<br />

L’équipe <strong>du</strong> Pr Alnot (Bichat, Paris) souligne<br />

qu’il en est de même pour les atteintes <strong>du</strong><br />

côté radial. Ils dénoncent la sous-estimation<br />

de ces lésions développant secondairement<br />

des instabilités rési<strong>du</strong>elles. Souvent associée<br />

à des lésions propagées dorsales et <strong>du</strong> court La pratique <strong>du</strong> ski expose souvent les <strong>sport</strong>ifs aux<br />

ad<strong>du</strong>cteur <strong>du</strong> pouce, l’atteinte <strong>du</strong> plan ligamentaire<br />

radial doit faire l’objet d’une attention particulière lors de la prise en charge<br />

entorses de la base <strong>du</strong> pouce.<br />

au stade aigu, d’autant que la réparation de ces combinaisons lésionnelles est moins satisfaisante<br />

lorsqu’elles sont anciennes.<br />

■<br />

Rupture <strong>du</strong> LCA chez l’enfant<br />

Lésions fréquentes chez l’enfant <strong>sport</strong>if, la rupture <strong>du</strong> ligament croisé antérieur pose le<br />

problème d’une thérapeutique adaptée à un organisme en pleine croissance. La réparation<br />

chirurgicale reste l’indication la plus courante, malgré l’immaturité squelettique des<br />

patients et les risques de perturbation des plaques de croissance. Deux équipes (Pr Bonnard<br />

et Pr Jaeger) font part de leur expérience satisfaisante auprès de 30 enfants opérés.<br />

L’équipe <strong>du</strong> Pr Bonnard se base sur la technique de référence intra-articulaire pratiquée<br />

chez l’a<strong>du</strong>lte, soulignant l’importance <strong>du</strong> respect de règles techniques très strictes chez<br />

l’enfant. L’équipe <strong>du</strong> Pr Jaeger est plutôt partisane d’une technique stabilisante, écartant<br />

le risque d’agression des zones de croissance.<br />

Le meilleur moyen d’éviter ce genre de complication étant encore d’éviter ces lésions ;<br />

la prévention reste de mise pour ces jeunes populations à risque (préparation, échauffement…).<br />

■<br />

D.R.<br />

D.R.<br />

MÉDECINS DU SPORT 4 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

ÉPIDÉMIOLOGIE<br />

La recherche clinique<br />

sur Inter<strong>net</strong><br />

Utiliser l’outil Inter<strong>net</strong> pour la<br />

recherche clinique,c’est possible!<br />

C’est en tout cas l’objectif de MedicAweb,<br />

une jeune société fondée par des médecins<br />

et des informaticiens issus de l'in<strong>du</strong>strie<br />

pharmaceutique,spécialisée dans<br />

la conception,le développement,le suivi<br />

et l’exploitation d’études spécifiques au domaine de la santé.<br />

Avec l’étude Epiloc,qui avait pour objectif d’analyser les troubles<br />

de la locomotion vus en médecine générale.Transparence,facilité<br />

d’utilisation, adaptation des questionnaires destinés au personnel<br />

médical, absence de donnée aberrante, ce système semble<br />

être un réel succès auprès des médecins qui se sentent près pour<br />

les enquêtes en ligne.<br />

http://www.medicaweb.<strong>net</strong><br />

CARDIOLOGIE<br />

L’exercice régulier contre<br />

l’athérosclérose<br />

Une étude finlandaise,menée sur 128 hommes âgés de 50 à<br />

60 ans,présentée dans le cadre <strong>du</strong> congrès de l’American<br />

heart association,montre que l’exercice physique régulier permet<br />

de lutter contre l’athérosclérose en abaissant les taux<br />

sériques de protéine C Réactive (marqueur inflammatoire et<br />

puissant prédicteur <strong>du</strong> risque cardiovasculaire). Un effet qui<br />

semble être plus marqué chez les patients génétiquement susceptibles<br />

aux maladies cardiovasculaires, chez lesquels l’activité<br />

physique régulière implique une ré<strong>du</strong>ction de 49 % <strong>du</strong><br />

taux sérique de la protéine.<br />

■<br />

PRÉVENTION<br />

Mort subite chez<br />

les jeunes <strong>sport</strong>ifs<br />

On en parlait déjà lors des 22 e Jeux mondiaux de la médecine<br />

et le sujet revient lors <strong>du</strong> congrès de l’AHA (American<br />

heart association). Si les taux de survenue de mort subite restent<br />

peu élevés dans l’absolu,une étude italienne menée <strong>du</strong>rant<br />

20 ans sur des sujets âgés de 12 à 35 ans,montre que le risque<br />

de mort subite est 2,5 fois plus élevé chez les jeunes <strong>sport</strong>ifs en<br />

compétition par rapport aux autres indivi<strong>du</strong>s. Elles sont souvent<br />

la conséquence d’anomalies congénitales des coronaires<br />

et de dysplasie ventriculaire droite arythmogène, des pathologies<br />

qui peuvent passer inaperçues chez les sujets jeunes, y<br />

compris lors d’un ECG (pour les cardiomyopathies hypertrophiques).<br />

C’est pourquoi il est important d’insister sur les<br />

mesures de prévention lors <strong>du</strong> bilan d’aptitude de l’enfant:un<br />

examen physique soigneux, une étude poussée des antécédents<br />

familiaux et un bilan plus poussé avec ECG, échographie<br />

ou épreuve d’effort.L’autre volet de la prévention consiste<br />

à ne pas négliger les signes d’alerte (malaises,perte de connaissance)<br />

et à former le personnel encadrant les <strong>sport</strong>ifs, afin de<br />

leur donner les moyens d’agir au plus vite.<br />

■<br />

■<br />

Tapez<br />

www.menarini.fr<br />

et découvrez le premier site francophone<br />

consacré à la médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />

Mise à jour<br />

tous les mois<br />

Demandez votre code d’accès<br />

par e-mail à :<br />

menarini@expressions-sante.fr<br />

•Plus de 1 000 pages de documents consacrés à la<br />

médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />

•Plus de 500 photos classées par localisation anatomique<br />

•Des données épidémiologiques sur plus de 7 000 cas<br />

•Des articles originaux<br />

•Un accès aux moteurs de recherche bibliographiques<br />

et des liens vers de nombreux sites inter<strong>net</strong> (Medline,<br />

CHU de Rouen, INSEP…)<br />

•Une base de données exclusive en médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />

•Le calendrier des événements <strong>sport</strong>ifs<br />

et l’index de tous les articles<br />

de Médecins <strong>du</strong> Sport,<br />

référencés depuis sa création.<br />

MÉDECINS DU SPORT 5 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Gymnastique<br />

I re coupe d’Europe des clubs<br />

C’est la ville de Nantes qui a été choisie pour accueillir, les 7 et<br />

8 décembre, la toute première coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

artistique (masculine et féminine) et rythmique (féminine). Au total,<br />

quatre clubs, plus le club invitant, y ont participé. En gymnastique artistique,<br />

il s’agit, chez les hommes, des clubs d’Epinay-sur-Senard,<br />

d’Orléans, de Hanovre (Allemagne), d’Antibes et Nantes. Chez les filles<br />

ont été sélectionnés : Charleroi (Belgique), Brixia (Italie), Dijon et<br />

Lissonne (Italie). En gymnastique rythmique féminine les clubs de Fano<br />

(Italie), Strasbourg, Gallarete (Italie) et Montpellier. Au total, 13 équipes<br />

de 5 gymnastes, dont des internationaux, étaient présentes au Palais des<br />

Sports de Beaulieu. L’occasion pour le docteur Michel Leglise, président<br />

de la commission médicale de la Fédération internationale de gymnastique<br />

et Laurent Barbiéri, responsable technique des équipes de<br />

France à l’Insep de faire le point sur une discipline souvent méconnue et<br />

parfois sujette à controverse.<br />

■<br />

DPPI<br />

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

MÉDECINS DU SPORT 7 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

Pratiquée dans l’Antiquité (Chine,Inde,<br />

Égypte, Grèce, Rome) pour la santé<br />

et comme entraînement militaire, la<br />

gymnastique est abandonnée au Moyen-<br />

Âge sous la pression de l’Eglise,sauf par la<br />

noblesse et les saltimbanques. Elle réapparaît<br />

en France en tant que discipline <strong>sport</strong>ive<br />

grâce à Philippe Tissié qui intro<strong>du</strong>it,à<br />

partir de 1890, les principes de la gymnastique<br />

suédoise formulés par Ling et à<br />

Georges Hébert qui élabore,en 1910,une<br />

méthode “d’exercices naturels”à partir de<br />

l’observation des peuples primitifs.<br />

Créée en 1873, l’Union des sociétés de<br />

gymnastique de France, la première <strong>du</strong><br />

genre, aura pour devise “patrie, courage,<br />

moralité”.<br />

A cette époque, les programmes mêlent<br />

les exercices gymniques et des performances<br />

athlétiques,comme par exemple<br />

le grimper à la corde lisse, le saut à la<br />

perche, le lever de la “gueuse” de pierre<br />

le plus souvent possible.Mais les compétitions<br />

vont laisser la place à un nombre<br />

limité d’exercices,pour atteindre aujourd’hui<br />

six épreuves pour les hommes et<br />

quatre pour les femmes. La gymnastique<br />

est inscrite aux Jeux Olympiques depuis<br />

1896 pour les hommes et depuis 1928<br />

pour les femmes.<br />

La Fédération française de gymnastique<br />

(FFGym) est le seul organisme français<br />

affilié à la Fédération internationale de<br />

gymnastique et à l’Union européenne de<br />

gymnastique, créée le 27 mars 1982.<br />

Les championnats <strong>du</strong> Monde sont créés<br />

en 1903,la coupe <strong>du</strong> Monde,en 1975 (elle<br />

a lieu tous les 2 ans) et, depuis 1982, les<br />

championnats d’Europe qui se déroulent<br />

tous les 2 ans.<br />

LA GYMNASTIQUE<br />

ARTISTIQUE<br />

Six épreuves caractérisent la gymnastique<br />

artistique masculine (Cf.encadré p.10):<br />

le sol, le cheval d’Arçons, les anneaux, le<br />

saut de cheval, les barres parallèles et la<br />

barre fixe.<br />

« Le gymnaste s’exprime au sol en enchaînant<br />

technique et difficultés, au cheval<br />

d’Arçons et aux anneaux pour un véritable<br />

travail de puissance, à la barre fixe<br />

et aux barres parallèles en se jouant<br />

d’équilibre, de voltige et au saut de cheval<br />

en s’envolant,explique-t-on à la Fédération<br />

française de gymnastique. Des<br />

sorties de plus en plus complexes,des difficultés<br />

grandissantes, une recherche de<br />

l’élégance permanente,sont les tendances<br />

actuelles de cette discipline.» Un code de<br />

pointage publié tous les 4 ans par la Fédération<br />

internationale de gymnastique définit<br />

les normes de notation des athlètes<br />

par les juges. Les notes vont de 0 à 10<br />

points.<br />

La gymnastique artistique féminine<br />

se décline en 4 épreuves: le saut de cheval,<br />

la poutre, les barres asymétriques et<br />

le sol (Cf. encadré p. 9).<br />

LA GYMNASTIQUE<br />

RYTHMIQUE<br />

Depuis 1984, la gymnastique rythmique<br />

a rejoint la gymnastique artistique,en tant<br />

que <strong>sport</strong> olympique. Particulièrement<br />

axée sur la chorégraphie,elle se pratique<br />

avec différents éléments.<br />

● La corde, dont la longueur et la souplesse<br />

permettent un travail spécifique,<br />

basé sur les sauts et une chorégraphie très<br />

riche,permet d’apprécier la vitesse d’exécution<br />

des gymnastes.<br />

● Le ruban est l’appareil le plus spectaculaire.<br />

Attaché à une baguette (la hampe)<br />

avec des anneaux et un joint flexible, il<br />

doit être en mouvement permanent. Les<br />

figures sont exécutées à des amplitudes<br />

différentes,représentant chacune des dessins<br />

dans l’espace (serpentins,spirales et<br />

lancers de ruban).<br />

● Le cerceau permet à la gymnaste de<br />

jouer avec son volume. La manipulation<br />

nécessite de fréquents changements de<br />

prise et de très bonnes capacités de coordination.Sa<br />

forme favorise les roulers,les<br />

rétros, les passages dans l’engin, les rotations<br />

et les renversements.<br />

● Le ballon est en symbiose avec le corps<br />

et permet d’exprimer la sensibilité de la<br />

gymnaste.Très chorégraphique,il n’autorise<br />

aucune erreur.<br />

● Les massues nécessitent une très<br />

grande dextérité <strong>du</strong>rant les exercices.Les<br />

gymnastes peuvent exécuter des mouli<strong>net</strong>s,des<br />

petits cercles,des rouleaux,des<br />

lancers et des figures asymétriques en<br />

combinaison avec des figures variées.L’utilisation<br />

des massues privilégie le travail<br />

rythmique.<br />

LE TRAMPOLINE<br />

« Le trampoline, explique-t-on à la Fédération<br />

française de gymnastique, permet<br />

de réaliser un enchaînement de 10 sauts<br />

consécutifs. A chaque saut,l’enjeu est de<br />

multiplier et de diversifier les rotations<br />

<strong>du</strong> corps dans l’espace,à une hauteur supérieure<br />

à 7 mètres.Au niveau international,<br />

DPPI<br />

les hommes réalisent, en 10 sauts environ,<br />

23 rotations de type “salto” combinées<br />

à environ 16 rotations de type<br />

“vrille”,soit,en tenant compte de la valorisation<br />

<strong>du</strong>e aux positions carpées et ten<strong>du</strong>es,<br />

une difficulté d’environ 14 points.<br />

Les femmes à une hauteur un peu<br />

moindre réalisent, en 10 sauts environ,<br />

21 rotations de type “salto”combinées à<br />

environ 13 rotations de type “vrille”qui,<br />

valorisées par les positions carpées<br />

et ten<strong>du</strong>es les con<strong>du</strong>isent à près de<br />

12 points de difficultés. Chaque trampoliniste<br />

réalise, lors des épreuves qualificatives,<br />

un mouvement imposé puis<br />

un mouvement libre. »<br />

MÉDECINS DU SPORT 8 N° <strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

PATHOLOGIES<br />

ACCIDENTELLES<br />

Aujourd’hui, avec plus de 200000 licenciés<br />

(au 31 août 2001,la Fédération Française<br />

de gymnastique comptabilisait<br />

221 579 licenciés et 1 656 clubs affiliés,<br />

soit 6,82 % de plus qu’en fin de saison<br />

1999),la gymnastique bénéficie d’un suivi<br />

médical particulièrement renforcé. « Au<br />

total, explique le docteur Michel Leglise,<br />

président de la commission médicale de<br />

la Fédération internationale de gymnastique,l’accident<br />

le plus fréquent,tous sexes<br />

confon<strong>du</strong>s,est incontestablement l’entorse<br />

de cheville.Viennent ensuite des pathologies<br />

lombaires de type lombalgies,des fractures<br />

liées à des chutes aux agrès ou au<br />

saut de cheval.<br />

Mais en ce qui concerne plus particulièrement<br />

le cheval de saut,le risque de blessures<br />

après la réalisation d’un salto avant<br />

a été considérablement ré<strong>du</strong>it dernièrement.<br />

En effet, le cheval de saut a été<br />

modifié de façon à éviter ce type d’accidents.<br />

S’ajoute à cela, et pour l’ensemble<br />

des agrès,un renforcement permanent de<br />

la qualité des tapis.Toutefois,le risque de<br />

mal tomber demeure.<br />

Signalons aussi une pathologie cutanée très<br />

spécifique des gymnastes:le décollement<br />

accidentel des cals lors d’exercices aux agrès.<br />

D’une façon générale, les accidents qui<br />

nécessitent des solutions chirurgicales<br />

sont rares. Citons cependant la rupture<br />

des croisés antérieurs <strong>du</strong> genou et, bien<br />

que cela soit devenu exceptionnel<br />

DPPI<br />

DDPI<br />

aujourd’hui,<strong>du</strong> tendon d’Achille.Peuvent<br />

également survenir des luxations <strong>du</strong><br />

coude, des chevilles et des entorses des<br />

doigts. A la poutre,sont notamment observés<br />

des accidents au niveau des chevilles<br />

et des genoux, résultant principalement<br />

de chutes ou d’erreurs d’ordre technique.<br />

Mais en dépit de ces éléments statistiques,<br />

la gymnastique peut être considérée<br />

comme un <strong>sport</strong> peu traumatique et cela<br />

même à haut niveau. Malheureusement<br />

ce <strong>sport</strong> doit aussi déplorer de très rares<br />

accidents au niveau des cervicales, avec<br />

un risque mortel ou tétraplégique. »<br />

PATHOLOGIES<br />

DE CROISSANCE<br />

« En fait,précise le Dr Leglise,il convient<br />

surtout de distinguer les pathologies liées<br />

à des accidents et les pathologies in<strong>du</strong>ites<br />

à la croissance. Car la particularité de la<br />

gymnastique est le jeune âge des pratiquants;<br />

les filles peuvent commencer le<br />

haut niveau vers 12-13 ans et s’arrêter vers<br />

20 ans, tandis que les garçons s’arrêtent<br />

vers 27-28 ans.<br />

Citons, à cet égard, des ostéochondroses<br />

au niveau <strong>du</strong> genou,<strong>du</strong> coude et <strong>du</strong> rachis<br />

(lombalgies,spondilombalgies).Sont également<br />

à signaler des pathologies chroniques<br />

au niveau des poig<strong>net</strong>s.<br />

Et si ces pathologies de croissance ne sont<br />

pas diagnostiquées tôt et corrigées à travers<br />

une réforme de l’entraînement, certains<br />

sujets peuvent garder des séquelles.»<br />

HALTE AUX IDÉES REÇUES<br />

« Il est d’ailleurs important de faire un<br />

point raisonné, poursuit le Dr Leglise, en<br />

particulier face à certaines polémiques<br />

fondées sur des scandales médiatiques<br />

sans la moindre base scientifique sérieuse.<br />

La gymnastique artistique<br />

au féminin<br />

Le sol<br />

Sur un plancher de bois dynamique recouvert d’un tapis de<br />

mousse et d’une moquette, la gymnaste effectue trois séries acrobatiques<br />

accompagnées de passages chorégraphiques où l’expression et<br />

l’émotion conditionnent la notation. Un enchaînement actuel comporte de<br />

trois à quatre diagonales. L’exercice <strong>du</strong>re 1,10 minutes.<br />

Le saut de cheval<br />

Après une course d’élan de 25 mètres (maximum), la gymnaste<br />

prend appel sur le tremplin, puis s’envole pour exécuter une figure<br />

acrobatique avant d’assurer une réception la plus stable possible. Sont<br />

jugés : la complexité <strong>du</strong> saut, l’envol, la tenue <strong>du</strong> corps et la réception. Avant<br />

l’impulsion des deux pieds sur le tremplin, la gymnaste peut effectuer,si<br />

elle le désire, un élément préparatoire comme une rondade.<br />

La poutre<br />

Pendant plus de 70 secondes, sur une bande large<br />

de 10 cm, la gymnaste doit associer acrobaties, souplesse,<br />

équilibre, rythme et expression. Avec une technique de précision et<br />

un grand pouvoir de concentration, elle alterne sauts, mouvements acrobatiques<br />

et d’équilibre selon un déroulement chorégraphique.<br />

Les barres asymétriques<br />

La gymnaste doit alterner des phases d’appui et de<br />

suspension, des saltos, des changements de face<br />

et des grands tours. La sortie est une combinaison de rotations, avant, arrière<br />

ou longitudinale. On ne peut enchaîner plus de 4 figures à<br />

la même barre. Des enchaînements qui comportent, au minimum,<br />

10 éléments en suspension, en appui ou en libre, avec élan. Les barres asymétriques<br />

sont en bois avec armatures en fibre de verre<br />

ou d’acier.L’écartement des barres est réglable selon la taille de la<br />

gymnaste.<br />

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

MÉDECINS DU SPORT 9 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

Evénement : 1 re coupe d’Europe des clubs de gymnastique<br />

La gymnastique artistique<br />

au masculin<br />

Le sol<br />

Sur une surface de 12 mètres sur 12, appelée praticable, les<br />

gymnastes ont entre 50 et 70 secondes pour alterner des mouvements<br />

d’acrobatie pure et de chorégraphie. 3 à 4 séries acrobatiques<br />

sont exécutées dans au moins deux directions (avant, arrière et latérale)<br />

incluant des mouvements d’équilibre, de souplesse (comme le grand<br />

écart) et de force. Pas d’accompagnement musical.<br />

Le cheval d’Arçons<br />

C’est un travail en appui. Seules les mains peuvent toucher<br />

le cheval d’une hauteur d’1,5 m et les figures doivent être réalisées<br />

sans rupture de rythme. Les cercles jambes serrées prédominent<br />

sur ceux jambes écartées. Seuls quelques ciseaux entrecoupent l’harmonie<br />

<strong>du</strong> mouvement.<br />

Les anneaux<br />

C’est l’appareil qui sollicite le plus de force musculaire ; en<br />

suspension et en appui, le gymnaste démontre tant sa force<br />

que son équilibre. Le balancement est source de pénalisation. L’exercice<br />

est composé d’éléments d’élan, de force et de maintien. La sortie met en<br />

valeur la maîtrise acrobatique <strong>du</strong> gymnaste. L’épreuve doit compter au<br />

moins deux appuis renversés, dont l’un est exécuté en force et l’autre en<br />

élan. Les éléments de force maintenus au moins deux secondes. A haut<br />

niveau, les gymnastes effectuent cinq, voire six éléments de force.<br />

Le saut de cheval<br />

Après une course de 25 mètres et un appel sur un tremplin,<br />

le gymnaste pose une, ou deux, mains sur le cheval, placé dans<br />

le sens de la longueur. Cette impulsion, lui permet de réaliser une figure<br />

avec une ou plusieurs rotations autour des différents axes <strong>du</strong> corps. La<br />

diversité des sauts inclut la double rotation ou double vrille. La réception<br />

doit être stable dans l’alignement <strong>du</strong> cheval. Des lignes sur le sol permettent<br />

d’évaluer l’éloignement <strong>du</strong> gymnaste et sa position par rapport à<br />

l’axe de l’élan.<br />

Les barres parallèles<br />

Il s’agit d’une combinaison de suspension, d’équilibre, d’élan,<br />

de voltige et de maintien. La variation permanente et dynamique<br />

demande un travail au-dessus et en dessous des barres avec de<br />

grands tours arrière ou des doubles saltos entre les barres. Les sorties,<br />

complexes, sont exécutées avec une grande amplitude. Une, deux ou trois<br />

rotations composent les exercices.<br />

La barre fixe<br />

A 2,55 mètres <strong>du</strong> sol, le gymnaste, toujours en mouvement,<br />

exécute des lunes et des soleils en combinés avec des rotations<br />

longitudinales en appui ou en suspension, parfois avec un seul bras.<br />

Un exercice en suspension dorsale et un lâcher de barre sont obligatoires.<br />

La sortie permet d’apprécier le sens acrobatique <strong>du</strong> gymnaste qui<br />

combine les rotations dans tous les axes. L’exercice peut comprendre<br />

des bascules, des tours d’appui, des grands tours ainsi que des pirouettes.<br />

Au plus haut niveau, les gymnastes réalisent dans leur mouvement trois,<br />

voire quatre, lâchers de barre, parfois enchaînés ou avec une pirouette.<br />

Ilstravaillent également sur un bras et la sortie comprend souvent un<br />

triple salto arrière.<br />

Car le respect de l’enfant,de sa santé physique<br />

et psychique et de son avenir, doivent<br />

être notre unique préoccupation en<br />

tant que médecin. Même si l’apprentissage<br />

très jeune de la gymnastique ne doit<br />

pas être remis en question, sa pratique à<br />

haut niveau est à considérer comme un<br />

mode de vie.Ce qui signifie concrètement<br />

que les jeunes gymnastes qui rejoignent le<br />

haut niveau doivent être sélectionnés sur<br />

des critères de grande rigueur et ne doivent<br />

pas être sollicités et poussés par des<br />

entraîneurs ou des médecins peu scrupuleux,voire<br />

par des parents irresponsables.<br />

D’autre part,à la question:la pratique spécifique<br />

et intensive de la gymnastique limitet-elle<br />

la croissance et par là même la taille<br />

définitive? Je répondrais non ! Cette discipline<br />

n’empêche pas de grandir et en terme<br />

de retard d’âge osseux,d’apparition ou de<br />

troubles des règles,la gymnastique n’a pas<br />

d’effet spécifique. En revanche, l’exercice<br />

physique intense,quel qu’il soit,peut provoquer<br />

des troubles.Et dans tous les cas,la<br />

croissance se poursuit plus longtemps.<br />

Outre le suivi médical classique et le travail<br />

de soin,le rôle <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>,en partenariat<br />

avec les entraîneurs, allie prévention<br />

et conseils. Car de bonnes règles de<br />

diététique,d’hygiène physique et mentale<br />

sont au moins aussi importantes que le suivi<br />

d’un entraînement de bonne qualité.»<br />

MOINS DE FORCE,<br />

PLUS DE SOUPLESSE<br />

«A la gymnastique “en puissance”d’autrefois<br />

a succédé une recherche de dynamisme et<br />

de souplesse toujours intensifiée,explique<br />

Laurent Barbiéri,responsable technique des<br />

équipes de France à l’Insep.Avant,les gymnastes<br />

travaillaient plutôt en force alors qu’aujourd’hui,c’est<br />

l’élan qui est privilégié.Les<br />

athlètes sont ainsi plus minces et leurs<br />

muscles sont plus longs.Au niveau des gabarits,les<br />

filles sont également plus grandes.<br />

Les entraînements ont lieu deux fois par<br />

jour et <strong>du</strong>rent entre quatre et six heures.<br />

La charge de travail par semaine varie de<br />

22 à 25 heures par semaine.Le suivi médical<br />

est donc très important car il permet<br />

d’affiner le travail technique et de renforcer<br />

la qualité des entraînements pour le<br />

bien-être des gymnastes.Nous bénéficions<br />

désormais à l’Insep des conseils de nutritionnistes<br />

et de diététiciens car le temps <strong>du</strong><br />

surentraînement aveugle et de la poursuite<br />

<strong>du</strong> résultat coûte que coûte est désormais<br />

révolu.»<br />

Propos recueillis par Cyril Hofstein<br />

MÉDECINS DU SPORT 10 N° <strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Fiche technique<br />

Traitement de la tendinite d’<br />

place <strong>du</strong> Laser CO 2<br />

Il a mauvaise réputation<br />

et pourtant !<br />

Le Laser CO 2,<br />

à différencier<br />

des “soft Lasers”, mérite<br />

toute notre attention,<br />

et peut s’avérer un<br />

excellent complément,<br />

voire une alternative,<br />

aux traitements<br />

classiques des tendinites.<br />

Nous ne développerons pas ici les<br />

traitements classiques de la<br />

tendinite d’Achille, que chacun<br />

connaît parfaitement.<br />

Citons brièvement :<br />

● le repos absolu,relatif,une modification<br />

de l’entraînement ;<br />

● le glaçage ;<br />

● les anti-inflammatoires locaux ;<br />

● les AINS, voire la corticothérapie par<br />

voie générale ;<br />

● les traitements Kiné,en particulier :MTP,<br />

ultrasons, électrothérapie, réé<strong>du</strong>cation,<br />

étirements ;<br />

● la mésothérapie, quasi admise dans les<br />

protocoles classiques ;<br />

● la talon<strong>net</strong>te amortissante, les semelles<br />

correctrices ;<br />

● la correction d’un désordre métabolique,<br />

les règles hygiéno-diètétiques ;<br />

● l’élimination d’une cause iatrogène (fluoroquinolones,<br />

statines…).<br />

Nous nous intéresserons plus particulièrement<br />

à la Laserthérapie,et précisément<br />

au Laser CO 2 .<br />

Cette technique est utilisée depuis maintenant<br />

17 ans. Encore très peu développée,<br />

et même décriée, elle mérite<br />

cependant toute notre attention.<br />

La mauvaise réputation <strong>du</strong> Laser s’est<br />

basée sur un certain type d’appareils,dits<br />

“soft-Lasers”ven<strong>du</strong>s dans les années 85-90.<br />

* Médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, Puteaux.<br />

QU’EST-CE QU’UN LASER ?<br />

La définition <strong>du</strong> mot Laser tient dans les<br />

5 lettres qui le compose : Lumière<br />

Amplifiée par Stimulation d’une Emission<br />

de Radiations.<br />

Cette lumière possède 3 caractéristiques<br />

essentielles :<br />

● monochromaticité,<br />

● cohérence,<br />

● directivité.<br />

Le Laser est composé schématiquement<br />

de 3 éléments (Fig. 1) :<br />

● une cavité de résonance (tube en verre<br />

fermé à chaque extrémité par un miroir<br />

dont l’un est semi-transparent,permettant<br />

ainsi la sortie <strong>du</strong> rayon) ;<br />

● un milieu actif (gaz,solide,ou liquide) ;<br />

● un dispositif de pompage (électrique,<br />

optique).<br />

A chaque milieu actif correspond une longueur<br />

d’onde.<br />

THÉRAPEUTIQUE AU LASER<br />

Les effets biologiques <strong>du</strong> Laser sont fonction<br />

de la longueur d’onde,de la puissance<br />

et <strong>du</strong> mode (continu ou pulsé) de l’émission.<br />

Trois types de Lasers sont utilisés en thérapeutique<br />

(Tab. I).<br />

1 - Le Laser Hélium-Néon (HeNe),qui<br />

émet dans le rouge,à très faible puissance,<br />

quelques mW,avec une pénétration d’environ<br />

20-30 mm.<br />

2 - Les Lasers à diode infrarouge<br />

(AsGa), émettant dans l’invisible entre<br />

800 et 1 100 nm, ont à peu près la<br />

même pénétration que l’HeNe, avec une<br />

action antalgique et modérément antiinflammatoire.<br />

Ils ont un certain intérêt<br />

dans la pathologie fraîche bénigne,lorsque<br />

leur puissance atteint au moins 3-4 W.<br />

Ces 2 premiers types de Lasers sont<br />

qualifiés de “soft-Lasers”.<br />

3 - Le Laser CO 2 est un Laser chirurgical<br />

(chirurgie ORL, dermato, gynéco). Il est<br />

transformé en Laser thérapeutique par un<br />

système de dispersion par des miroirs<br />

créant un balayage. Sa longueur d’onde<br />

est de 10 600 nm (IR lointain, invisible),<br />

Dr Tania Bellot*<br />

Figure 1 : composition d’un laser.<br />

sa pénétration n’est que de 2 mm, mais<br />

sa puissance peut atteindre 50 W en application<br />

thérapeutique. Il est utilisé en<br />

France depuis 1983,dans le domaine de la<br />

rhumatologie et de la traumatologie.<br />

Par ses actions antalgiques, anti-inflammatoires,<br />

décontracturantes, régénératrices<br />

et défibrosantes, le Laser CO 2<br />

présente un grand intérêt dans le traitement<br />

des pathologies musculo-tendineuses<br />

chroniques.<br />

GROS PLAN<br />

SUR LE LASER CO 2<br />

L’étude<br />

Une étude présentée aux journées de<br />

médecine <strong>du</strong> <strong>sport</strong> des Entretiens de<br />

Bichat dévoile les résultats <strong>du</strong> traitement<br />

de 300 cas de tendinite d’Achille en<br />

monothérapie Laser CO 2 exclusive.<br />

Nous avons utilisé un Laser CO 2 à<br />

balayage de 30 W,émettant en continu ou<br />

en pulsé,suivant des fréquences variables<br />

de 50 à 500 Hz et couplé à un Laser HeNe<br />

de 3 MW pour le rendre visible. On peu<br />

également employer une pièce à main,<br />

qui amène le rayon ponctuellement jusqu’à<br />

la zone cible.<br />

Le protocole fut le suivant :<br />

● 10 minutes d’exposition ;<br />

● 3 fois par semaine pour les tendinites<br />

fraîches, récentes ;<br />

● 2 fois par semaine pour les tendinites<br />

chroniques ;<br />

MÉDECINS DU SPORT 12 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Achille :<br />

Mots clés<br />

Cheville<br />

Tendinite<br />

Laser<br />

Thérapeutique<br />

Tableau I : principales caractéristiques<br />

des lasers utilisés en thérapeutique<br />

(Laser helium-néon (HeNe) ; Laser à diode infrarouge<br />

(As Gra) ; Laser CO 2 ).<br />

dérouillage et/ou d’une douleur à la palpation<br />

et/ou d’un no<strong>du</strong>le ;<br />

3 - enfin, les résultats classés nuls ou<br />

insuffisants (N ou I) lorsqu’il n’y a pas<br />

de reprise <strong>sport</strong>ive possible,même s’il existe<br />

une amélioration dans la vie courante.<br />

Tendinites corporéales<br />

Sur 167 cas traités, les résultats sont les<br />

suivants :<br />

● 81 (TB),<br />

● 62 (B),<br />

● 24 (N ou I),<br />

soit 85 % de succès (143 B et TB).<br />

43 des 95 no<strong>du</strong>les ont totalement disparu<br />

au cours ou au décours immédiat <strong>du</strong> traitement.<br />

122 cas étaient des échecs des traitements<br />

habituels que nous avons évoqués plus<br />

haut, avec une moyenne de 7 mois d’ancien<strong>net</strong>é.<br />

L’effet est rémanent sur 4 à<br />

8 semaines,sans traitement associé,et avec<br />

une reprise progressive de l’entraînement.<br />

Péritendinites<br />

Sur 46 cas traités, les résultats sont les<br />

suivants :<br />

● 27 (TB),<br />

● 12 (B),<br />

● 7 (N ou I),<br />

soit 85 % de succès (39 B et TB).<br />

secondaires après peignage,pour lesquels<br />

les résultats sont équivalents aux chapitres<br />

qui s’y rapportent. Par ailleurs, le Laser<br />

s’avère peu efficace en phase aiguë dans<br />

les algodystrophies ;l’intérêt spectaculaire<br />

<strong>du</strong> Laser CO 2 se situe dans les cas de<br />

fibroses et d’adhérences cicatricielles,<br />

même à distance de l’intervention (plusieurs<br />

années).<br />

Citons également les atrophies postcortisoniques,avec<br />

dépigmentation,après<br />

infiltration d’une bursite,qui régénère en<br />

quelques 3 à 5 séances.<br />

Précautions d’emploi<br />

Le Laser CO 2 est un Laser de forte puissance<br />

dont les dangers de brûlures sont<br />

réels,particulièrement lors de l’utilisation<br />

de la pièce à main.<br />

Utilisé normalement, le Laser CO 2 provoque<br />

une chaleur agréable et l’antalgie<br />

existe dès la fin de la séance.<br />

Signalons toutefois que, même si une<br />

brûlure est provoquée, elle reste superficielle<br />

<strong>du</strong> fait de la très faible pénétration<br />

des rayons.<br />

Effets secondaires<br />

Le seul effet secondaire indéniable est la<br />

recrudescence de la douleur, qui peut<br />

apparaître autant dans les premières<br />

séances qu’en fin de traitement.<br />

Fiche technique<br />

Figure 2 : le Laser CO 2 provoque une<br />

chaleur agréable et l’antalgie apparaît<br />

dès les dix premières minutes.<br />

● au total 5 à 15 séances, soit 10 jours à<br />

8 semaines de traitement.<br />

Le recul minimum pour juger des résultats<br />

fut de 3 mois.<br />

Nous avons classé les résultats en<br />

3 catégories :<br />

1 - les très bon résultats (TB) correspondent<br />

à la disparition de la douleur et<br />

à la reprise de l’activité <strong>sport</strong>ive au niveau<br />

antérieur ;<br />

2 - les bons résultats (B) sont accordés<br />

à une reprise normale de l’activité <strong>sport</strong>ive,<br />

avec persistance d’une douleur de<br />

L’ancien<strong>net</strong>é moyenne est de 3 mois,avec<br />

un nombre moyen de 7 à 8 séances, en<br />

3 à 4 semaines.<br />

Enthésopathies/bursites<br />

Sur 68 cas traités, les résultats sont les<br />

suivants :<br />

● 39 (TB),<br />

● 13 (B),<br />

● 16 (N ou I),<br />

soit 76 % de succès (52 B et TB).<br />

Ces résultats, inférieurs aux précédents,<br />

semblent en fait optimisés actuellement<br />

avec l’utilisation de la pièce à main depuis<br />

1996, en travaillant plus ponctuellement<br />

sur la zone douloureuse.<br />

Douleurs post-chirurgicales<br />

Sur 19 cas traités, les résultats sont les<br />

suivants :<br />

● 10 (TB),<br />

● 4 (B),<br />

● 5 (N ou I),<br />

soit 73 % de succès (14 B et TB).<br />

Cette partie regroupe les cas de récidive<br />

no<strong>du</strong>laire,les bursites ou enthésopathies<br />

Il conviendra alors :<br />

● d’espacer les séances ;<br />

● et/ou de diminuer l’énergie délivrée par<br />

séance, en abaissant le temps d’exposition<br />

ou la puissance utilisée.<br />

On peut aussi être amené à suspendre le<br />

traitement au Laser ;il n’est pas rare alors<br />

d’observer, dans les jours suivants, une<br />

amélioration notable que la poursuite des<br />

séances aurait compromise.<br />

CONCLUSION<br />

Le Laser CO 2 devrait faire partie de<br />

l’arsenal thérapeutique proposé dans les<br />

tendinites Achilléennes comme nous<br />

venons de l’exposer,mais également dans<br />

toute autre localisation,dont les tendinites<br />

rotuliennes qui feront l’objet de la prochaine<br />

étude.<br />

Malheureusement, l’image <strong>du</strong> Laser dans<br />

le milieu médical, ternie par les déceptions<br />

des résultats des “soft-Lasers”,<br />

implique une rareté de fabrication dans<br />

l’Hexagone, puisqu’à ce jour, moins de<br />

10 appareils de ce type sont en service<br />

en France.<br />

■<br />

MÉDECINS DU SPORT 13 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

DOSSIER ><br />

Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />

Maladies chroniques<br />

et <strong>sport</strong><br />

2 e partie<br />

PR FRANÇOIS CARRÉ*<br />

DR JACQUELINE JAN**<br />

D.R.<br />

La seconde partie de<br />

ce dossier s’intéresse<br />

à la santé des <strong>sport</strong>ifs<br />

vétérans, au travers<br />

de deux pathologies<br />

courantes : l’arthrose et<br />

l’hypertension artérielle ;<br />

la première nécessitant<br />

une orientation au cas<br />

par cas ;<br />

la deuxième trouvant<br />

souvent un bénéfice dans<br />

la pratique <strong>sport</strong>ive.<br />

Mots clés<br />

Arthrose<br />

Hypertension artérielle<br />

Population à risque<br />

Traitement<br />

*SERVICE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES,<br />

UNITÉ DE BIOLOGIE ET DE MÉDECINE<br />

DU SPORT, HÔPITAL PONTCHAILLOU,<br />

RENNES.<br />

** MÉDECIN DU SPORT, RENNES.<br />

D.R.<br />

Sommaire<br />

Intro<strong>du</strong>ction Page 16<br />

Arthrose et <strong>sport</strong><br />

Physiopathologie Page 16<br />

Diagnostic des arthropathies<br />

arthrosiques Page 17<br />

● A - Critères radiologiques<br />

● B - Marqueurs biologiques<br />

Influence <strong>du</strong> <strong>sport</strong> dans<br />

la survenue de l’arthrose Page 17<br />

Quels facteurs favorisent<br />

l’apparition d’arthrose chez<br />

le <strong>sport</strong>if ? Page 18<br />

● A - Age de début de pratique<br />

● B - Intensité de la pratique<br />

● C - Facteurs biomécaniques<br />

● D - Répétition de microtraumatismes<br />

● E - Antécédents chirurgicaux<br />

● F - Poids<br />

● G - Hérédité<br />

● H - Maladies métaboliques<br />

Con<strong>du</strong>ite à tenir<br />

Hypertension artérielle<br />

et pratiques <strong>sport</strong>ives<br />

Pression artérielle<br />

et HTA : rappels<br />

physiopathologiques Page 19<br />

● A - Au repos<br />

● B - A l’effort<br />

Affirmer l’hypertension<br />

artérielle chez le <strong>sport</strong>if Page 21<br />

● A - Mesure de la pression artérielle<br />

chez le <strong>sport</strong>if<br />

● B - Mesure ambulatoire de<br />

la pression artérielle<br />

● C - Profil tensionnel d’effort<br />

Traiter l’hypertension<br />

artérielle <strong>du</strong> <strong>sport</strong>if Page 22<br />

● A - L’activité physique régulière :<br />

traitement de l’HTA ?<br />

● B - L’activité physique présente-elle<br />

un risque pour l’hyperten<strong>du</strong> ?<br />

● C - Quel traitement pharmacologique pour<br />

le <strong>sport</strong>if hyperten<strong>du</strong> ?<br />

Quelle pratique <strong>sport</strong>ive ?<br />

Pour quel hyperten<strong>du</strong> ? Page 24<br />

● A - Prescription d’une activité physique<br />

modérée chez l’hyperten<strong>du</strong><br />

● B - Le certificat d’aptitude de non-contreindication<br />

à la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de<br />

l’hyperten<strong>du</strong><br />

Conclusion Page 25<br />

Bibliographie Page 26<br />

MÉDECINS DU SPORT 15 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />

< DOSSIER ><br />

D.R.<br />

Intro<strong>du</strong>ction<br />

La première partie de ce dossier concernant la pratique <strong>sport</strong>ive chez des<br />

patients porteurs de maladies chroniques s’était intéressée à des<br />

affections se révélant généralement dans le jeune âge : l’épilepsie et<br />

l’asthme d’effort. La seconde partie qui vous est maintenant proposée<br />

concerne des affections qui touchent plutôt des <strong>sport</strong>ifs “vétérans” :<br />

l’arthrose et l’hypertension artérielle.<br />

L’apparition d’arthrose chez un <strong>sport</strong>if pose un double problème, le rôle<br />

favorisant, voire aggravant, éventuel de la discipline <strong>sport</strong>ive pratiquée<br />

et l’autorisation à la poursuite d’une activité physique régulière, qui<br />

devra être orientée et adaptée à chaque cas. Ces deux aspects sont<br />

abordés par le Docteur Jacqueline Jan, médecin <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, spécialisée<br />

en traumatologie.<br />

L’hypertension artérielle est la pathologie cardiovasculaire le plus<br />

fréquemment rencontrée chez les <strong>sport</strong>ifs. Nous verrons qu’elle<br />

représente exceptionnellement une contre-indication à la pratique<br />

<strong>sport</strong>ive. Au contraire, celle-ci constitue un outil thérapeutique reconnu<br />

de ce facteur de risque cardiovasculaire majeur.<br />

L’arthrose est en passe de devenir un<br />

important problème de santé<br />

publique. Aux Etats-Unis, Parker (1)<br />

note une incidence de 32 millions de<br />

cas en 2000 et l’évalue à 60 millions<br />

en 2020, ce qui représentera un coût de<br />

Arthrose et <strong>sport</strong><br />

1,1 % <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it national brut. L’intérêt<br />

bénéfique de l’activité physique est largement<br />

reconnu dans la prévention de<br />

l’ostéoporose et des pathologies cardiovasculaires,<br />

ainsi que pour la conservation<br />

de la masse musculaire et le bien-être<br />

Physiopathologie<br />

Dr Jacqueline Jan**<br />

psychologique. Toutefois, à côté de ces<br />

apports positifs, le <strong>sport</strong> est souvent accusé<br />

d’avoir un rôle néfaste sur le cartilage articulaire.<br />

Existe-t-il une corrélation entre la<br />

pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et l’apparition de dégénérescence<br />

arthrosique?<br />

Les lésions arthrosiques sont des atteintes<br />

dégénératives <strong>du</strong> cartilage, résultant de<br />

phénomènes mécaniques (surcharge) et<br />

biologiques (résistance <strong>du</strong> cartilage) qui<br />

déstabilisent l’équilibre entre la synthèse<br />

et la dégradation.<br />

Lorsque le cartilage articulaire ne joue plus<br />

son rôle “d’amortisseur”, les contraintes<br />

mécaniques sont intégralement transmises<br />

à l’os spongieux sous-chondral et in<strong>du</strong>isent<br />

des réactions d’ostéo-formation et<br />

d’ostéo-résorption accrues, qui con<strong>du</strong>isent<br />

à une ostéo-sclérose sous-chondrale<br />

et à la formation d’ostéophytes prolongeant<br />

et élargissant l’articulation (2).<br />

Pour Radin (3), les contraintes mécaniques<br />

répétées seraient à l’origine de<br />

microfractures trabéculaires de l’os épiphysaire,<br />

responsables d’une perte d’élasticité<br />

<strong>du</strong> socle osseux sous-chondral. Cette<br />

perte d’élasticité favoriserait la dégénérescence<br />

arthrosique (Tab. I).<br />

Il existe différentes hypothèses pathogéniques<br />

permettant d’expliquer l’altération<br />

arthrosique <strong>du</strong> cartilage articulaire:<br />

● la mauvaise répartition des pressions<br />

secondaires à des déformations articulaires<br />

congénitales (mauvais alignement<br />

articulaire) ou acquises (post-traumatiques<br />

ou chirurgicales) ;<br />

● le cartilage articulaire de mauvaise qualité,<br />

les contraintes mécaniques ne faisant<br />

alors qu’accélérer un processus déjà<br />

programmé; ce qui expliquerait le caractère<br />

héréditaire de l’arthropathie arthrosique<br />

chez certaines familles (2) ;<br />

● les contraintes mécaniques trop<br />

intenses liées à l’hypersollicitation répétée<br />

d’une articulation saine; Husson (4) a<br />

Tableau I: la dégénérescence<br />

arthrosique d’après Radin (3).<br />

Charge mécanique<br />

Microfracture trabéculaire<br />

Remodelage osseux<br />

Epaississement osseux<br />

Contrainte articulaire accrue<br />

Lésion cartilagineuse<br />

Dégénérescence articulaire<br />

MÉDECINS DU SPORT 16 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

DOSSIER ><br />

Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />

démontré qu’une <strong>du</strong>rée de mobilisation<br />

trop longue de 2 surfaces articulaires,<br />

sans repos compensateur, in<strong>du</strong>it des altérations<br />

des cartilages ; ce mécanisme<br />

pourrait expliquer la survenue d’arthrose<br />

lors <strong>du</strong> surmenage articulaire professionnel<br />

ou <strong>sport</strong>if ;<br />

● des troubles métaboliques ou hormonaux<br />

favoriseraient la survenue d’arthropathie<br />

arthrosique dans le cadre de maladies de<br />

surcharge, telles que la maladie de Wilson,<br />

l’hémochromatose, l’acromégalie (2)… ;<br />

● des antécédents de fracture ostéochondrale<br />

ou de contusion peuvent être<br />

à l’origine de lésions dégénératives <strong>du</strong><br />

cartilage (5) (Tab. II).<br />

Tableau II: évolution schématique des lésions en fonction de l’intensité de la contusion.<br />

Contusion Contusion Contusion<br />

“minime” “moyenne” “majeure”<br />

Absence de lésion Chondronécrose Chondronécrose<br />

localisée partielle<br />

éten<strong>du</strong>e majeure<br />

Cicatrisation<br />

Chondromalacie<br />

post-contusive<br />

Stabilisation<br />

Arthrose<br />

post-contusive<br />

Diagnostic<br />

des arthropathies arthrosiques<br />

Le diagnostic des arthropathies arthrosiques<br />

repose essentiellement sur des<br />

critères cliniques :<br />

● douleur d’allure mécanique au début<br />

de la maladie, qui évolue vers un<br />

rythme mixte lors des arthropathies<br />

évoluées en raison de l’atteinte synoviale<br />

;<br />

● raideur matinale ;<br />

● limitations articulaires ;<br />

● “crépitement” articulaire lors de la<br />

mobilisation ;<br />

● déformations articulaires à un stade<br />

évolué de la maladie.<br />

■A - Critères<br />

radiologiques<br />

● Pincement de l’interligne articulaire.<br />

● Sclérose sous-chondrale.<br />

● Présence des ostéophytes marginaux.<br />

Toutefois, il ne faut pas oublier la discordance<br />

fréquente entre la clinique et les images radiologiques<br />

; Parker (1) note une prévalence de<br />

50 % d’arthropathie arthrosique chez une<br />

population de plus de 65 ans, mais seulement<br />

33 % de signes radiologiques.<br />

■B - Marqueurs<br />

biologiques<br />

Des études ont montré une augmentation<br />

<strong>du</strong> taux sanguin de kératane sulfate. Elle<br />

précéderait le développement d’altération<br />

cliniquement mesurable (6), ce qui aurait<br />

pour intérêt la mise en évidence d’altération<br />

cartilagineuse précoce après traumatisme<br />

ou intervention chirurgicale.<br />

Influence <strong>du</strong> <strong>sport</strong><br />

dans la survenue de l’arthrose<br />

Si l’on soupçonne l’existence d’une corrélation<br />

entre l’arthrose et le <strong>sport</strong>, sa mise en<br />

évidence se heurte à des difficultés. Les<br />

résultats des différentes études sont souvent<br />

discordants. Certains affirment l’absence<br />

de lien entre l’activité physique et<br />

l’apparition d’arthrose. Pour d’autres auteurs,<br />

au contraire, cette corrélation existe.<br />

Ces divergences peuvent s’expliquer par<br />

la difficulté d’effectuer une étude comparative<br />

fiable entre des sujets <strong>sport</strong>ifs et non<br />

<strong>sport</strong>ifs. En effet, de nombreux facteurs<br />

interviennent tels que la profession, l’âge,<br />

le poids, les malformations articulaires, le<br />

mauvais alignement des membres inférieurs,<br />

les antécédents traumatiques et <strong>sport</strong>ifs<br />

(type de <strong>sport</strong>, intensité, ancien<strong>net</strong>é).<br />

Boyer (7,8) a effectué une étude rétrospective<br />

sur 375 sujets de plus de 40 ans.<br />

Il a trouvé une corrélation significative<br />

entre la pratique d’une activité <strong>sport</strong>ive<br />

et la présence d’arthrose symptomatique.<br />

Dans une étude suisse comparant 27 coureurs<br />

de fonds internationaux versus<br />

23 sujets non <strong>sport</strong>ifs suivis sur une période<br />

de quinze ans, Marti (9) notait l’apparition<br />

de coxarthrose chez 5 coureurs, contre 0<br />

dans le groupe des non <strong>sport</strong>ifs.<br />

D’autres études concluent également à<br />

un risque prématuré d’arthrose lors de<br />

MÉDECINS DU SPORT 17 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />

< DOSSIER ><br />

la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong>, notamment chez<br />

les footballeurs (gonarthrose (8), coxarthrose<br />

(3)) et chez les haltérophiles<br />

(arthrose fémoro-patellaire (8)).<br />

Vingard (10) estime que le risque de déve-<br />

lopper une coxarthrose est de 4,5 lorsque<br />

l’on associe la pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> et un travail<br />

physique. Il passe à 8,5 lors de la pratique<br />

de l’athlétisme ou d’un <strong>sport</strong> de raquette<br />

associé à un travail physique intense.<br />

Au contraire, pour Konradsen (11) et<br />

Panush (12), la pratique de la course à<br />

pied de loisir (20 à 40 km/semaine) n’a<br />

pas de conséquence articulaire au niveau<br />

des membres inférieurs.<br />

Quels facteurs favorisent<br />

l’apparition d’arthrose<br />

chez le <strong>sport</strong>if ?<br />

■A - Age de début<br />

de pratique<br />

De nombreux auteurs cités par Panush (13)<br />

rapportent une relation entre la pratique<br />

précoce d’une activité physique intensive<br />

et la survenue d’arthrose, notamment au<br />

niveau des épaules chez les “pitchers” au<br />

base-ball, des poig<strong>net</strong>s et des hanches<br />

chez les gymnastes…<br />

■B - Intensité<br />

de la pratique<br />

Lors de la pratique de la course à pied,<br />

le kilométrage semble jouer un rôle<br />

important. Pour Konradsen (11) et<br />

Panush (12), il n’y pas de coxarthrose<br />

chez le coureur de loisir (20 à<br />

40 km/semaine), mais Marti (9) retrouve<br />

une corrélation lors d’une pratique plus<br />

intensive (96 km/semaine).<br />

Lors de la pratique <strong>du</strong> football, Borderie<br />

(14) rapporte une prévalence de gonarthrose<br />

de 15,5 % chez les professionnels,<br />

4,2 % chez les amateurs et 1,6 % chez<br />

les sujets témoins.<br />

■C - Facteurs<br />

biomécaniques<br />

Le mauvais alignement des membres infé-<br />

rieurs, surtout s’il est supérieur à 5 %, favorise<br />

l’apparition de gonarthrose (15). De<br />

même, la pratique de la course à pied présente<br />

un facteur de risque de coxarthrose<br />

lorsqu’il existe une dysplasie de hanche.<br />

■D - Répétition de<br />

microtraumatismes<br />

Si l’on se réfère aux études de Husson (4)<br />

et de Gedeon (5), il existe un lien étroit<br />

entre la dégénérescence cartilagineuse<br />

et la répétition des traumatismes. Ceci<br />

permet d’expliquer l’importante prévalence<br />

de l’arthrose chez les <strong>sport</strong>ifs professionnels.<br />

■E - Antécédents<br />

chirurgicaux<br />

La méniscectomie augmente le risque de<br />

gonarthrose (16). Chez des footballeurs,<br />

Chantraine (17) retrouve 100 % de gonarthrose<br />

10 à 20 ans après une méniscectomie.<br />

De la même façon, une ligamentoplastie,<br />

surtout si elle s’accompagne<br />

d’une atteinte méniscale, con<strong>du</strong>it à une<br />

gonarthrose ultérieure (15, 18, 19).<br />

■F - Poids<br />

La surcharge pondérale est un facteur<br />

Con<strong>du</strong>ite à tenir<br />

D.R.<br />

D.R.<br />

Les poig<strong>net</strong>s des<br />

gymnastes : cibles<br />

de l’arthrose.<br />

de risque non négligeable dans la survenue<br />

d’arthrose des membres inférieurs.<br />

■G - Hérédité<br />

Il existe des familles qui développent des<br />

arthropathies arthrosiques en dehors de<br />

tout contexte traumatique et <strong>sport</strong>if (15).<br />

La pratique <strong>sport</strong>ive peut alors constituer<br />

un facteur de risque supplémentaire.<br />

■H - Maladies<br />

métaboliques<br />

Les maladies métaboliques telles que<br />

l’hémochromatose, la maladie de Wilson,<br />

l’acromégalie… (2), peuvent être à l’origine<br />

d’arthropathies d’allure arthrosique.<br />

Dans ces cas, la pratique intensive d’un<br />

<strong>sport</strong> peut favoriser l’apparition de dégénérescences<br />

cartilagineuses. ■<br />

La pratique <strong>du</strong> <strong>sport</strong> de loisir ne semble<br />

pas être seule responsable de la survenue<br />

de lésions arthrosiques. Toutefois, si cette<br />

pratique est trop intensive ou s’accompagne<br />

d’un, ou de plusieurs, facteurs de<br />

risque, elle peut alors favoriser l’apparition<br />

de lésions dégénératives <strong>du</strong> cartilage<br />

ou aggraver des lésions pré-existantes.<br />

Il est important, avant de conseiller la pratique<br />

d’un <strong>sport</strong>, d’effectuer un interrogatoire<br />

et un bilan morphologique à la<br />

recherche d’anomalies qui pourraient accélérer<br />

l’évolution vers une arthropathie<br />

arthrosique. En fonction de l’examen clinique,<br />

on orientera le patient vers le <strong>sport</strong><br />

le moins nocif, comme par exemple le vélo<br />

et la natation en cas de coxarthrose. ■<br />

MÉDECINS DU SPORT 18 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

DOSSIER ><br />

Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />

Hypertension artérielle<br />

et pratiques <strong>sport</strong>ives<br />

Pr François Carré *<br />

artérielle (HTA) est<br />

un facteur de risque cardiovasculaire<br />

majeur qui favorise la sur-<br />

L’hypertension<br />

venue de complications cardiaques<br />

(maladie coronaire et insuffisance cardiaque),<br />

vasculaires (artérite et accidents<br />

vasculaires cérébraux) et rénales (insuffisance<br />

rénale). La prévalence de l’HTA est<br />

L’HTA est la pathologie<br />

cardiovasculaire<br />

le plus souvent<br />

rencontrée chez<br />

les <strong>sport</strong>ifs amateurs.<br />

très importante puisque comprise, dans<br />

les pays in<strong>du</strong>strialisés, entre 15 et 25 %<br />

de la population. Bien que sa prévalence<br />

soit moins élevée chez les <strong>sport</strong>ifs de haut<br />

niveau d’entraînement (1-5 %), l’HTA reste<br />

la pathologie cardiovasculaire le plus souvent<br />

rencontrée chez les pratiquants d’activités<br />

physiques.<br />

Pression artérielle et HTA :<br />

rappels physiopathologiques<br />

■A - Au repos<br />

La pression artérielle (PA) est la variable<br />

circulatoire régulée de l’organisme, elle<br />

est égale au pro<strong>du</strong>it <strong>du</strong> débit cardiaque<br />

par les résistances vasculaires. La pression<br />

artérielle moyenne représente la pression<br />

de perfusion efficace des organes, son<br />

maintien est donc indispensable pour leur<br />

bon fonctionnement. Chez l’a<strong>du</strong>lte jeune,<br />

au repos, en position couchée, la PA systolique<br />

(PAS) est comprise entre 110 et<br />

140 mm Hg, la PA diastolique (PAD) entre<br />

60 et 90 mm Hg et la PA moyenne (PAM)<br />

entre 70 et 95 mm Hg. Ces valeurs qui<br />

sont un peu plus basses chez la femme<br />

ont tendance à augmenter avec l’âge, en<br />

particulier la PAS.<br />

L’HTA est classiquement définie chez<br />

l’a<strong>du</strong>lte par une PA supérieure ou égale<br />

à 140 et/ou 90 mm Hg, retrouvée à plusieurs<br />

reprises au cabi<strong>net</strong> lors d’une<br />

consultation chez un sujet au repos, assis<br />

ou allongé. Il existe une classification de<br />

l’HTA (Tab. III) récemment revue (21).<br />

L’HTA de l’a<strong>du</strong>lte est le plus souvent essentielle,<br />

le mécanisme sous-jacent étant, en<br />

règle générale, une élévation anormale<br />

des résistances périphériques.<br />

Tableau III: classification de la tension artérielle chez l’a<strong>du</strong>lte (21).<br />

PA systolique<br />

(mm Hg)<br />

PA diastolique<br />

(mm Hg)<br />

Tension artérielle<br />

Optimale < 120 < 80<br />

Normale 120-129 80-84<br />

Normale haute 130-139 85-89<br />

Hypertension<br />

Stade 1 (HTA légère) 140-159 90-99<br />

Stade 2 (HTA modérée) 160-179 100-109<br />

Stade 3 (HTA sévère) > 180 > 110<br />

Tableau IV: valeurs normales de la pression artérielle<br />

en fonction de l’âge chez l’enfant (22).<br />

Tranche d’âge PA systolique PA diastolique<br />

(ans) (mm Hg) (mm Hg)<br />

Nouveau-né < 110 < 70<br />

4 - 9 < 125 < 75<br />

10 - 12 < 125 < 80<br />

13 - 15 < 135 < 85<br />

16 - 18 < 140 < 90<br />

MÉDECINS DU SPORT 19 N°<strong>48</strong>-DÉCEMBRE 2001

Maladies chroniques et <strong>sport</strong> - 2 e partie<br />

< DOSSIER ><br />

Chez l’enfant, il existe aussi des valeurs<br />

normales à connaître (Tab. IV et Fig. 1). Il<br />

nous semble important d’insister sur la<br />

mesure de la PA chez l’enfant (22) car<br />

dans cette population, la visite médicale<br />

de non-contre-indication à la pratique <strong>du</strong><br />

<strong>sport</strong> joue un grand rôle préventif. Au<br />

contraire de l’a<strong>du</strong>lte, l’HTA essentielle chez<br />

l’enfant est exceptionnelle. Il faut d’abord<br />

éliminer une coarctation de l’aorte, puis<br />

réaliser des examens complémentaires<br />

qui, dans plus de 95 % des cas, révéleront<br />

une cause rénale. La mesure de la<br />

PA chez l’enfant requiert l’utilisation d’un<br />

brassard de taille adaptée, recouvrant<br />

toute la circonférence et les deux tiers <strong>du</strong><br />

bras. La mesure de la PAD se fait sur la<br />

disparition des bruits (phase V de Kortokoff)<br />

et non sur leur assourdissement. Vue<br />

la repro<strong>du</strong>ctibilité médiocre de la mesure,<br />

celle-ci devra être répétée.<br />

■B - A l’effort<br />

Les trois composantes de la PA sont modifiées<br />

lors d’un exercice musculaire (23).<br />

Mais l’amplitude et la cinétique d’évolution<br />

de ces paramètres varient selon le<br />

type, l’intensité et la <strong>du</strong>rée de l’exercice.<br />

Le profil tensionnel d’effort (PTE) illustre<br />

les cinétiques d’évolution des PAS et PAD<br />

à l’exercice (24).<br />

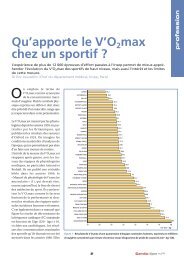

Figure 1: les critères d’hypertension artérielle chez l’enfant (22).<br />

(mn/Hg)<br />

240<br />

220<br />

200<br />

Systolique<br />

Diastolique<br />

Tension artérielle en fonction de la taille<br />

garçons de 4 à 18 ans<br />

Nom :<br />

Prénom :<br />

97,5%<br />

Date de naissance :<br />

+ 30 mmHg<br />

HTA<br />

immédiatement<br />

TA<br />

menaçante<br />

97,5%<br />

mmHg<br />

+ 10 mmHg<br />

160<br />

150<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

HTA confirmée<br />

HTA limitée<br />

95 105 115 125 135 145 155 165 175<br />

TAILLE (cm)<br />

HTA<br />

immédiatement<br />

menaçante<br />

HTA confirmée<br />

HTA limitée<br />

180<br />

170<br />

160<br />

97,5%<br />

95% 150<br />

90%<br />

140<br />

75%<br />

130<br />

50%<br />

120<br />

185<br />

Percentiles : mmHg<br />

97,5%<br />

+ 30 mmHg<br />

97,5%<br />

+ 10 mmHg<br />

40<br />

95 105 115 125 135 145 155 165 175<br />

TAILLE (cm)<br />

100<br />

90<br />

97,5%<br />

95% 80<br />

90%<br />

75% 70<br />

50% 60<br />

185<br />

120<br />

110<br />

50<br />

40<br />

Systolique<br />

Diastolique<br />

Tension artérielle en fonction de la taille<br />

filles de 4 à 18 ans<br />

Nom :<br />

Prénom :<br />

Date de naissance :<br />

97,5%<br />

+ 30 mmHg<br />

TA<br />

HTA<br />

mmHg<br />

160<br />

150<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

immédiatement<br />

menaçante<br />

HTA confirmée<br />

HTA limitée<br />

95 105 115 125 135 145 155 165 175<br />

TAILLE (cm)<br />

HTA<br />

immédiatement<br />

menaçante<br />