You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Maîtrise de biologie des populations<br />

et des écosystèmes<br />

Paimpont, Mai 2003<br />

Etude écologique de peuplements<br />

de fourmis<br />

Enseignant responsable<br />

Jean-Christophe LATA<br />

Groupe forêt<br />

BOUSSIN Mélanie<br />

BROCHIER Violaine<br />

HERBILLON Emilie<br />

PERCHERON Karelle

Remerciements<br />

Nous tenons tout d’abord à remercier M. Paul LEADLEY pour son amabilité et<br />

l’organisation de ce stage.<br />

Nous souhaitons également remercier l’équipe enseignante notamment M. Jean -<br />

Michel DREUILLAUX pour son aide indispensable face à nos faibles connaissances en<br />

botanique, sans oublier (bien sûr !) M. Jean-Christophe LATA pour ses nombreux conseils, sa<br />

disponibilité, sa patience , sa décontraction et son humour permanent.<br />

Un remerciement spécial à l’ensemble du personnel de la station biologique pour leur<br />

accueil et leur gentillesse.<br />

Une pensée émue pour toutes les fourmis désignées volontaires, mortes pour la<br />

science.<br />

Nous leur dédions ce rapport...

SOMMAIRE<br />

Introduction Page 1<br />

Matériel et méthodes Page 2<br />

1.Présentation du site Page 2<br />

2. Matériel biologique Page 2<br />

3.Suivis climatologiques Page 6<br />

4.<strong>Etudes</strong> comportementales Page 7<br />

Résultats Page 9<br />

1.Observation des castes Page 9<br />

2. Suivis climatologiques Page 9<br />

3. <strong>Etudes</strong> comportementales Page 11<br />

Discussion et conclusion Page 14<br />

Bibliographie Page 18

Introduction<br />

Si Bergson a pu écrire : « Les Fourmis sont maîtresses du sous-sol comme l’Homme<br />

est maître du sol. », cela est sans aucun doute lié à leur abondance, qui, loin d’être légendaire,<br />

s’appuie sur des chiffres impressionnants : au moins 10 millions de milliards d’individus, soit<br />

une masse totale proche de celle de l’Humanité (B. Hölldobler, E. O. Wilson, 1996).<br />

Ceci explique peut-être l’intérêt particulier que le genre humain porte à ces êtres<br />

minuscules. Effectivement, dès l’Antiquité de nombreux philosophes tels que Platon et<br />

Aristote soulignent déjà l’image de la fourmi prévoyante, sage et laborieuse. Cette image<br />

flatteuse est encore dans tous les esprits et s’y maintient par l’intermédiaire de la célèbre fable<br />

de Lafontaine ou plus récemment des dernières créations des studios Dreamworks et Walt<br />

Disney (« Fourmiz » et «Mille et une pattes »).<br />

Cependant, il faut attendre les XVII e et XVIII e siècles pour trouver des études<br />

concrètes traitant des moeurs de ces animaux. Le XIX e siècle verra le développement de la<br />

myrmécologie qui abordera notamment l’importance des Fourmis dans l’écologie de la<br />

biosphère. (F. Ramade, 1972)<br />

Si leur répartition se limite principalement à la zone intertropicale, cela ne les<br />

empêche pas de nicher dans des endroits variés : nids souterrains, épigés, arboricoles... Ces<br />

nids sont toujours structurés en un réseau complexe de chambres et de galeries soumis à un<br />

remaniement permanent, le bon fonctionnement de la fourmilière ne pouvant se maintenir<br />

sans le caractère eusocial de ces insectes. Le plus souvent, une seule femelle assure la<br />

reproduction, les autres tâches indispensables à la colonie ( défense, soins au couvain, récolte<br />

de nourriture, nettoyage...) étant effectuées par des femelles subalternes stériles. Une<br />

répartition du travail (ou polyéthisme) est toujours observée chez ces femelles stériles qui<br />

présentent des variations morphologiques plus ou moins importantes ( castes ou minor /<br />

major).<br />

Le maintien d’une telle structure sociale est rendu possible notamment grâce à<br />

l’intervention des phéromones. Certaines jouent un rôle dans la reconnaissance entre<br />

individus, dans le contrôle de la stérilité des femelles (molécules produites par la reine), dans<br />

le recrutement, dans la signalisation des sources de nourriture ou encore dans l’établissement<br />

de pistes vers des lieux d’intérêt.<br />

Ainsi, la fourmilière est le lieu d’une activité incessante malgré tout soumise aux aléas<br />

environnementaux. C’est dans cette direction que nous avons orienté notre réflexion étant<br />

donné que la parcelle étudiée présente deux écosystèmes différents, une lande et un sous-bois.<br />

Nous avons tenté de comparer les propriétés des fourmilières et les comportements de leurs<br />

habitantes pour ces deux écosystèmes par l’intermédiaire de diverses expériences, notamment<br />

un suivi climatologique et différentes études comportementales.

Matériel et méthodes<br />

1. Présentation du site<br />

• La station biologique de Paimpont<br />

Elle est située au coeur de la forêt de Paimpont, à 43 km au SNEW de Rennes<br />

(coordonnées GPS 48 :00 :32. N / 002 :13 :28. W). Ce site, très riche d'un point vue<br />

écologique, présente une mosaïque d'écosystèmes qui renferment une importante biodiversité.<br />

Aux alentours de la station, les écosystèmes les plus abondants sont la lande et la chênaie.<br />

• La parcelle étudiée<br />

Cette parcelle est localisée à 1,5 km au nord-est de la station (cf carte). Elle est<br />

hétérogène d’un point de vue topographique et écologique. Deux zones peuvent être<br />

distinguées. la première est située sur la pente d’un petit plateau et présente une végétation de<br />

type sous bois. La seconde, au sommet du plateau est dominée par de la lande.<br />

Nous avons réalisé une cartographie pour chacun de ces sites, elle sera présentée dans<br />

les résultats.<br />

2. Matériel biologique<br />

• Détermination des espèces présentes sur la parcelle<br />

Repérage des fourmilières<br />

Après une observation minutieuse du site, nous avons trouvé quatre fourmilières en<br />

dôme composées de débris végétaux secs: trois présentes sur la pente du plateau (F1, F2,F3),<br />

et une au sommet (F4). Des fourmilières plus discrètes, ont été plus difficiles à découvrir :<br />

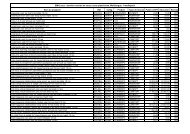

Tableau 1 : descriptif des dômes de Formica rufa<br />

fourmilière longueur (cm) largeur (cm) hauteur (cm) orientation pente<br />

F1 (sous-bois) 42 36 27 SE 35°<br />

F2(sous-bois) 51 43 29 SE 35°<br />

F3(sous-bois) 150 - - S-SE 55°<br />

F4 (lande) 26 15 15 SE 45°<br />

Capture<br />

Nous avons utilisé plusieurs méthodes de capture. Tout d’abord, la méthode<br />

traditionnelle avec un aspirateur d’entomologiste. Celle-ci présente deux inconvénients<br />

principaux : parfois les fourmis émettent de l’acide formique très désagréable pour<br />

l’utilisateur ; de plus les fourmis très rapides sont difficiles à aspirer. Enfin, une technique<br />

ancestrale, celle du chimpanzé s’est avérée très efficace. Elle consiste à introduire une

indille dans la fourmilière et à laisser les fourmis monter dessus. Elles sont ensuite<br />

introduites dans des petits bocaux en verre ou dans des piluliers.<br />

Détermination<br />

Les fourmis ont été tuées dans de l’alcool puis observées à la loupe binoculaire. Pour<br />

la détermination de l’espèce, nous nous sommes appuyées sur le « Petit guide pratique pour la<br />

détermination des principales espèces de fourmis de Suisse » d’E. Della Santa. Ce choix peut<br />

paraître surprenant pour étudier des fourmis de Bretagne, mais il existe très peu de clefs<br />

satisfaisantes pour la détermination des fourmis. Cette clef est assez efficace pour certaines<br />

des espèces observées sur notre site, mais assez imprécise pour d’autres ce qui nous a conduit<br />

à nous servir d’ouvrages et de sites internet (cf bibliographie).<br />

Les Fourmis sont des Invertébrés, Arthropodes, Insectes, Hyménoptères, Aculéates,<br />

Formicoïdes, Formicidae, voici les espèces que nous avons observées :<br />

Sous-famille des Formicinae<br />

Fourmilière<br />

Formica rufa<br />

dômes F1, F2, F3, F4<br />

Formica formica sp<br />

sous de l’Agrostis: F5<br />

Lasius niger (1) sur la dalle :F6<br />

Lasius niger (taille supérieure) (1)<br />

non<br />

Formica sp.(2)<br />

non<br />

Sous- famille des Myrmicinae<br />

Myrmica scabrinodis<br />

non<br />

Espèces en dehors de la zone d’étude<br />

Formica rufa<br />

Lasius fuginosus<br />

dôme<br />

souche<br />

(1) En ce qui concerne les deux types de Lasius niger observés, Tous les individus ont<br />

été trouvés sur la dalle rocheuse, leur morphologie sont semblables mais leur taille diffèrent.<br />

Deux interprétations sont envisageables : soit il s’agit d’individus issus de la même<br />

fourmilière présentant un polymorphisme intraspécifique (lié à la position sociale), soit il<br />

s’agit d’individus issus de deux fourmilières distinctes.<br />

Cependant nous n’avons pas observé d’individu de grande taille pénétrer dans la<br />

fourmilière F6, et nous n’avons pas observé de piste présentant les deux types de morphes.<br />

La seconde hypothèse semble donc plus probable.<br />

(2) Ces fourmis ressemblent beaucoup à Formica polyctena (glabres), mais leur taille<br />

est supérieure à 1cm. Nous nous sommes donc demandées s’il s’agissait d’une reine. Pour<br />

vérifier cela, nous avons ouvert l’abdomen de trois d’entre elles à l’aide d’une lame de rasoir<br />

et nous n’y avons découvert que trois œufs. De plus, en observant avec précision la face<br />

supérieure du thorax il est possible de voir les marques de la zone d’insertion des ailes. Nous<br />

en avons donc conclu que ces fourmis étaient des reines. La présence de reines isolées peut<br />

s’expliquer, car il y a huit jours l’essaimage a été observé. En huit jours, les reines ont eu le<br />

temps de perdre leurs ailes, mais cette période ne leur a pas permis de produire un nombre<br />

important d’œufs. Cependant, l’absence de fourmilières de Formica polyctena et la proximité<br />

de nombreux nids de Formica rufa nous laisse penser qu’il s’agit d’individus de l’espèce<br />

Formica rufa.

• Observation des castes<br />

D’après la littérature, nous savons que toutes les fourmis n’ont pas le même rôle au<br />

sein de la fourmilière et qu’elles se différencient par des tailles différentes. Pour obtenir des<br />

résultats fiables, nous avons donc décidé de prélever environ 40 fourmis de la fourmilière F1<br />

(Formica rufa) afin de mesurer la taille de leur tête avec un double décimètre. Nous avons<br />

ainsi pu voir si les individus de cette fourmilière sont répartis dans des castes précises ou<br />

selon un continuum (minor / major).<br />

3. Suivis climatologiques<br />

• Paramètres climatiques<br />

Les suivis climatologiques ont été effectués pour cinq fourmilières uniquement :<br />

- les fourmilières F1, F2, F3 (sous bois) pour lesquelles les mesures concernant l’air<br />

ambiant sont communes étant donné qu’elles sont localisées sur le même site.<br />

- les fourmilières F4 et F6 (lande).<br />

Toutes les mesures ont été faites sur une même journée, de 9h05 à 11h05 puis de<br />

14h00 à 16h40 par intervalles de 30 minutes. Un dernier relevé a été effectué avant de quitter<br />

le terrain à 16h55.<br />

Humidités relatives<br />

Nous avons utilisé un hygromètre Coreci Humicor Type IHRT (HR de 3 à 100%).<br />

L’humidité relative de l’air ambiant a été mesurée ainsi que celle à la surface des différentes<br />

fourmilières.<br />

Températures<br />

Nous avons utilisé le thermomètre intégré de l’hygromètre Coreci Humicor Type<br />

IHRT (T° de -20 à +60°C) afin de mesurer la température ambiante ainsi que des<br />

thermomètres à alcool pour relever les températures internes des fourmilières.<br />

Vitesse du vent<br />

Nous avons utilisé un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent (donnée en mètres<br />

par minute) aux alentours des fourmilières.<br />

Microclimat lumineux et indice foliaire<br />

Cette détermination s’est appuyée sur la technique des photographies hémisphériques.<br />

Cette prise de vue particulière est réalisée avec un appareil photographique (Nikon, COOLPIX<br />

990) muni d’un objectif fisheye (Nikon, FC-E8) et orienté vers le Sud à l’aide d’une boussole.<br />

L’horizontalité des prises de vue n’est pas garantie, aucun trépied n’ayant pu être utilisé.<br />

Cette méthode indirecte mesure les fractions angulaires de trouées à partir de mesures de<br />

transmission du rayonnement sous le couvert. Celles-ci sont ensuite utilisées dans des modèles<br />

de calculs pour estimer les principaux paramètres de structure du couvert.<br />

Les calculs ont été effectués par l’intermédiaire du logiciel Gap Light Analysis (GLA) qui<br />

permet d’effectuer des modifications de la couleur et du contraste afin de mieux distinguer le<br />

ciel du couvert et par conséquent d’affiner les résultats (Bréda, Soudani, Bergonzini, 2002).<br />

Pour notre étude, quatre principaux paramètres ont été utilisés :<br />

- ouverture de la canopée du site (%)

- LAI (5 ring) : indice foliaire<br />

- Trans total (MJ/m²/j) : rayonnement arrivant sur le point de mesure<br />

- Tt (%) : rapport entre le rayonnement transmis et le rayonnement incident<br />

• Détermination de l’activité des fourmis<br />

L’activité des différentes fourmilières a pu être évaluée par l’intermédiaire d’un<br />

décompte du nombre de fourmis traversant une ligne donnée choisie non aléatoirement sur<br />

différentes pistes. Nous avons calculé deux types de flux :<br />

- un flux double pour lequel toutes les fourmis sont comptabilisées, qu’elles aillent<br />

dans un sens comme dans l’autre.<br />

- un flux simple pour lequel nous comptons uniquement les fourmis qui passent dans<br />

un seul sens.<br />

Le premier a été utilisé parallèlement aux mesures climatologiques, sur les pistes 2, 3,<br />

4 et 6. Le second a été utilisé pour quantifier les changements comportementaux lors des<br />

expériences de modifications des pistes 1 et 3.<br />

• Effet de l’ombre sur la répartition des fourmis<br />

En première observation, nous avons remarqué que la fourmilière est beaucoup plus<br />

active lorsqu’elle est ensoleillée. C’est pourquoi nous avons testé l’effet d’une ombre<br />

artificielle sur une petite partie de la fourmilière. Nous avons donc créé une zone ombragée à<br />

l’aide de notre avant-bras et observé les réactions des fourmis.<br />

4. <strong>Etudes</strong> comportementales<br />

• Interactions intra et interspécifiques<br />

Nous avons introduit une fourmi préalablement isolée dans un pilulier sur un nid<br />

différent du sien et noté les réactions observées. Pour chaque test, une série de 10 répétitions a<br />

été réalisée.<br />

Intraspécifiques<br />

Ces expériences ont été réalisées uniquement chez l’espèce Formica rufa. Les tests<br />

n’ont pas été effectués sur les fourmilières du sous-bois (F1, F2 et F3), ces trois fourmilières<br />

étant considérées comme polycaliques. En effet, de nombreuses fourmis circulant de l’une à<br />

l’autre (pistes 2 et 4), cette hypothèse semble tout à fait acceptable. De plus, nous avons utilisé<br />

des fourmis provenant d’un nid externe à la zone d’étude (notée fourmilière extérieure sur la<br />

cartographie).<br />

Expériences :<br />

- introduction d’une fourmi F1 sur la fourmilière F4<br />

- introduction d’une fourmi F4 sur la fourmilière F1<br />

- introduction d’une fourmi Rufa ext sur la fourmilière F4<br />

- introduction d’une fourmi Rufa ext sur la fourmilière F1<br />

Interspécifiques<br />

Ces expériences ont été réalisées entre les espèces Formica rufa et Formica sp. issues<br />

respectivement des fourmilières F1-F4 et F5.<br />

Expériences :

- introduction d’une fourmi F5 sur la fourmilière F1<br />

- introduction d’une fourmi F5 sur la fourmilière F4<br />

La fourmilière F5 ne présentant pas de dôme et étant dissimulée sous une touffe<br />

d’agrostis, les tests réciproques n’ont pu être effectués.<br />

• Modifications des pistes<br />

Les expériences sur la piste 1 ont été réalisées le matin, lorsque la piste était<br />

ensoleillée. Nous avons donc constaté une activité moyenne et constante. Lorsque nous<br />

sommes revenues l’après-midi, la piste 1 était ombragée et délaissée par les fourmis ; nous<br />

avons donc choisi la piste 3 pour poursuivre notre étude. Il faut cependant préciser que, cette<br />

piste étant localisée au cœur de la zone polycalique, on observe un taux de fréquentation<br />

élevé.<br />

Expériences sur la piste 1 : nous avons d’abord mesuré le flux normal (piste non<br />

modifiée), puis interposé différents obstacles : branche, feuilles de fougères, bande de papier<br />

blanc, bande de papier blanc, bande de litière.<br />

Expériences sur la piste 3 : nous avons d’abord mesuré le flux normal (piste non<br />

modifiée), puis créé différentes perturbations : établissement d’une rigole, humidification de<br />

la même rigole.<br />

• Présentation d’une proie<br />

Pendant la période de forte activité de la fourmilière, nous nous sommes demandées<br />

comment se comporteraient les fourmis si nous leur présentions une proie vivante. Pour cela ,<br />

nous avons récolté un insecte de la famille des Elateridae (noms usuel = Taupin) : un<br />

Ampedus sanguineus et nous l’avons déposé vivant en haut de la fourmilière F1. Nous avons<br />

chronométré le temps de réaction. Nous avons également déposé une fourmi déjà morte pour<br />

observer les réactions.<br />

• Activité de remaniement<br />

Après avoir remarqué qu’il n’y avait aucune brindille en position verticale sur la<br />

fourmilière et que les fourmis en remanient perpétuellement l’architecture, nous nous sommes<br />

demandées ce qu’elles feraient si nous y placions quelque chose de vertical . Nous y avons<br />

donc mis une brindille de bois mort puis une petite branche de myrtiller. Nous avons observé<br />

et chronométré les réactions.<br />

Après la brindille verticale nous nous sommes intéressées à ce qui se passerait si nous<br />

mettions quelque chose qui suit la courbure naturelle de la fourmilière. Nous avons donc placé<br />

à plusieurs reprises en haut de la fourmilière des petites feuilles vertes de myrtiller ainsi que<br />

des feuilles mortes ; nous avons observé et chronométré les réactions.<br />

• Retour à la fourmilière

En voyant les différentes pistes partant de la fourmilière, nous avons eu l’idée de<br />

chronométrer le temps que met une fourmi pour revenir à son nid.<br />

Nous avons utilisé la piste 4, marqué avec du tipp-ex une fourmi qui partait de la fourmilière<br />

F2 et nous l’avons chronométrée jusqu'à son retour.<br />

Résultats<br />

1. Observation des castes<br />

nombre d'individus<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Répartition des fourmis en fonction de la<br />

taille de la tête<br />

2 mm 2,5 mm<br />

taille de la<br />

tête<br />

Graphique 1 : Comme nous le<br />

voyons dans l’histogramme ci contre, nous<br />

avons trouvé seulement deux valeurs<br />

différentes pour la taille de la tête des<br />

fourmis (2 et 2,5 mm).<br />

2. Suivis climatologiques<br />

25<br />

Température interne de la fourmilière en fonction de la<br />

température extérieure<br />

Température intérieure (°C)<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

14 16 18 20 22 24 26<br />

Température extérieure (°C)<br />

F 1<br />

F 2<br />

F 3<br />

F 4<br />

Graphique 2 : Nous observons que les courbes de F1, F2 et F4, (fourmilières qui présentent un<br />

dôme), suivent la même tendance. La température du nid augmente ainsi progressivement<br />

jusqu'à atteindre un plateau. Par contre, la courbe F3 ( fourmilière ayant perdu son dôme), ne

présente qu’une faible augmentation, ce qui semble indiquer une constance au niveau des<br />

températures autour de 13°C.<br />

Humidité à la surface des fourmilières en fonction de<br />

l'humidité ambiante<br />

humidité relative à la surface<br />

des fourmilières (%)<br />

70<br />

65<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

35 45 55 65 75 85<br />

Humidité relative ambiante (%)<br />

F 1<br />

F 2<br />

F 3<br />

F4<br />

F6<br />

Graphique 3 : nous observons que les trois fourmilières du sous bois (F1, F2 et F3) présentent<br />

le même type d’évolution. L’humidité relative à leur surface augmente jusqu'à une valeur<br />

maximum (environ 65%). Quant aux fourmilières de la lande, elles présentent de plus faibles<br />

humidités relatives.<br />

Evolution de l'activité des fourmis au cours de la journée<br />

160<br />

activité<br />

(nb de fourmis sur la piste en 3<br />

min)<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00<br />

heure<br />

F 1<br />

F 2<br />

F 3<br />

F 4<br />

F6<br />

Graphique 4 : en règle générale, l’activité des cinq fourmilières est faible en matinée et atteint<br />

son maximum aux environs de 15h00. Nous constatons cependant que les deux fourmilières<br />

de la lande présentent de plus faibles niveaux d’activités que celles situées dans le sous bois.

Activité des différentes fourmilières en fonction de la<br />

température<br />

Activité (nb de fourmis sur la<br />

piste en 3 min)<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

10 15 20 25 30<br />

température (°C)<br />

moyenne F 1,2,3<br />

F 4<br />

F6<br />

Graphique 5 : les courbes de F1, F2 et F3 ont été moyennées dans la mesure où elles suivaient<br />

la même évolution. Toutes les fourmilières montrent une augmentation de l’activité liée à<br />

l’élévation de la température. On observe un maximum atteint plus rapidemment pour les<br />

fourmilières polycaliques du sous-bois.<br />

• Microclimat lumineux et indice foliaire<br />

Tableau 2 : paramètres décrivant le rayonnement reçu par les fourmilières.<br />

ouverture LAI trans tot % Tt<br />

du site (%)<br />

(MJ/m²/j)<br />

F1 17,56 2,1 9,32 31,87<br />

F2 19,6 1,79 9,69 33,1<br />

F3 21,35 1,71 10,59 36,15<br />

F4 28,47 1,21 3,37 53,01<br />

F5 63,21 0,27 5,18 80,36<br />

F6 60,9 0,3 5,06 79,43<br />

3. <strong>Etudes</strong> comportementales<br />

• Observations générales<br />

Nous avons remarqué que l’après-midi les fourmis transportent énormément de<br />

matériaux de construction pour leur fourmilière (principalement des brindilles et des graines),<br />

alors que le matin elles n’en transportent pratiquement pas.<br />

Au niveau de la fourmilière de la lande (F4) nous avons noté une baisse d’activité<br />

entre 14h et 15h. Cela correspond au moment de la journée où l’intensité lumineuse et les<br />

températures sont les plus importantes. Nous avons l’impression qu’il s’agit d’une sorte de<br />

repos car il y a très peu de fourmis à la surface de la fourmilière.<br />

Au niveau de la fourmilière F1, nous avons remarqué à 11h05 que tout le couvain avait<br />

été disposé au sommet du dôme, ce qui permet de l’assécher. Après une trentaine de minutes,<br />

les fourmis l’ont déplacé puis rentré à l’intérieur de la fourmilière.

En suivant la piste 6 de la fourmilière F4, nous avons découvert un élevage de<br />

cochenilles sur des branches de Poirier sauvage, elles font partie des mets préférés des<br />

fourmis.<br />

• Effet de l’ombre sur la répartition des fourmis<br />

L’ombrage ainsi créé a provoqué une diminution de l’activité des fourmis précisément<br />

au niveau de cette zone. Dans le reste de la fourmilière, l’activité reste constante, et une fois<br />

l’ombre retirée, les fourmis reprennent possession très rapidement de la zone testée.<br />

• Interactions<br />

Remarque : lors du marquage au typex de la veille, aucune agression n’a été observée (pas<br />

de mort). Deux hypothèses peuvent être proposées :<br />

- les fourmilières F1 et F4 sont polycaliques<br />

- le tipp-ex masque l’empreinte phéromonale des individus marqués ce qui pourrait<br />

expliquer l’absence de réaction des autres fourmis.<br />

En conséquence, les résultats présentés ci-dessous sont issus d’observations réalisées à partir<br />

d’individus non marqués.<br />

Interactions intraspécifiques<br />

F1 introduit sur F4 (27/05/03) : Nous avons principalement observé des attaques impliquant<br />

un ou deux individus de la fourmilière F4. Sur les 10 essais, nous avons relevé 8 morts<br />

rapides (en générale, < 3 secondes) et deux fuites.<br />

F4 introduit sur F1 : contrairement à l’expérience précédente, la fourmilière F1 était très<br />

active. Les attaques observées étaient toujours collectives, le plus souvent réalisées par un<br />

groupe de quatre à cinq fourmis minimum. Sur les 10 essais, 7 morts ont pu être relevées<br />

ainsi qu’une immobilisation et 2 fuites.<br />

N.B. : les cinq premiers essais ont été réalisés le 27/05 au matin. Les fourmis étaient donc<br />

actives. Les cinq essais suivants ont été réalisés le lendemain matin avec un éclairement plus<br />

faible et une activité moindre.<br />

Rufa ext introduit sur F1 : les fourmis issues de la fourmilière extérieure étaient de taille<br />

supérieure aux F1. Quatre comportements de défense ont été présentés uniquement par les<br />

individus introduits. Aucune réaction violente n’a pu être observée de la part des F1, exceptée<br />

peut-être une immobilisation sur un individu de taille encore plus importante. La plupart des<br />

fourmis ont été acceptées par celles de la fourmilière, 8/10, les 2 restantes ayant été perdues de<br />

vue.<br />

Rufa ext introduit sur F4 : les réactions observées dans cette série étaient plus violentes que<br />

dans la série précédente. Cependant, la seule mort constatée concernait un individu très faible<br />

avant introduction. Le nombre plus important de combats et d’immobilisation, respectivement<br />

7 et 5 conforte cette impression.

Interactions interspécifiques<br />

Cette expérience a été réalisée avec des fourmis issues du nid F5. Elles appartiennent au genre<br />

Formica mais non à l’espèce rufa. Cependant, leur espèce n’a pu être déterminé. Nous<br />

pouvons noter que ces fourmis présentent une rapidité de déplacement beaucoup plus<br />

importante que les autres espèces.<br />

F5 introduit sur F1<br />

Sur les 10 essais réalisés, nous avons constaté 6 morts dont 4 très rapides et 4 fuites dont 2<br />

avec perte visuelle de l’individu.<br />

F5 introduit sur F4<br />

Sur les 10 essais réalisés, nous avons constaté 5 morts dont 3 très rapides et 5 fuites.<br />

• Modifications des pistes<br />

Piste 1 modification flux<br />

de la piste<br />

(nb de fourmis/3min)<br />

1 sans obstacle 10<br />

2 bâton 5<br />

3 feuilles de fougère 7<br />

4 bandes de papier 7<br />

5 bandes de papier + typex 3 + 7 demi tours<br />

6 suppression d'une bande de litière 5<br />

Piste 3 modification flux<br />

de la piste<br />

(nb de fourmis/3min)<br />

7 sans obstacle 20<br />

8 rigole vide 20<br />

9 rigole + eau 7<br />

• Présentation d’une proie<br />

Nous avons observé que dès la pose de l’insecte sur la fourmilière, environ cinq<br />

fourmis se sont précipitées sur lui suivies rapidement par d’autres. Nous avons clairement vu<br />

l’abdomen des fourmis se recourber sous leur thorax pour envoyer de l’acide formique. Elles<br />

ont répété cette manoeuvre jusqu'à la mort de l’insecte survenue 40 secondes plus tard.<br />

En plaçant une fourmi morte sur le nid, nous avons vu que ses congénères l’ont tout de<br />

suite emportée à l’intérieure de la fourmilière, certainement vers une sorte de cimetière de<br />

cadavres et de déchets. (bibli)

• Activité de remaniement<br />

matériel temps<br />

branche morte une nuit<br />

branche verte 10'<br />

1ère feuille verte 3'30 '<br />

2e feuille verte 9'45 '<br />

3e feuille verte 8'30 '<br />

4e feuille verte 10'20 '<br />

5e feuille verte 18'20 '<br />

6e feuille verte 11'25 '<br />

7e feuille verte 8'40 '<br />

8e feuille verte 6'15 '<br />

grosse feuille sèche 12'<br />

petite feuille sèche 18'<br />

A chaque fois, une fourmi s’est<br />

approchée de la feuille, puis a recruté ses<br />

congénères pour la descendre au bas de la<br />

fourmilière. Enfin, elles l’ont déposée à une<br />

vingtaine de centimètres du dôme.<br />

• Retour à la fourmilière<br />

Dans cette expérience, il était obligatoire de marquer au typex une fourmi, afin de la<br />

reconnaître à son retour. Ce marquage s’est avéré difficile, mais réalisable. Une fois marquée<br />

la fourmi perdait ses points de repères et restait quasiment à la même position, elle ne<br />

récupérait pas le trajet de la piste sur laquelle elle s’était engagée.<br />

Pour cette raison, cette expérience ne donne pas de résultats, mais nous pouvons<br />

conclure que le tipp-ex paraît nocif ou destabilisant pour les fourmis<br />

Discussion et Conclusion<br />

En ce qui concerne la température à l’intérieur des fourmilières par rapport à la<br />

température externe, celles qui présentent un dôme ont la même réponse bien qu’elles soient<br />

réparties sur la lande et dans le sous-bois. Par contre, la fourmilière dépourvue de dôme (F3) a<br />

une réponse différente des autres fourmilières du sous-bois. Sa température reste plus fraîche<br />

et constante. Ceci est en partie dû au fait que la surface de cette fourmilière rapportée à la<br />

surface au sol est inférieure à celle des fourmilières épigées. Les fourmilières avec un dôme<br />

reçoivent plus d’énergie lumineuse et peuvent maintenir une température supérieure. De plus,<br />

la fourmilière dépourvue de dôme se trouve à la surface du sol et bénéficie de son effet de<br />

tampon thermique. Les dômes que nous avons observés sont orientés sud-est ce qui optimise<br />

la capture d’énergie lumineuse. Des données bibliographiques confirment que cette<br />

orientation est de règle pour la plupart des espèces.<br />

Nous pouvons conclure sur l’effet du dôme pour la régulation de la température : il<br />

permet à la fourmilière d’avoir une température plus élevée et régulée. Ceci est capital pour<br />

assurer un développement optimal du couvain. D’après la littérature (F. Ramade, 1972)<br />

certains dômes permettent de maintenir une différence de température avec l’extérieur de plus<br />

de 20°C. Ce besoin de réguler la température se manifeste au niveau du fonctionnement même<br />

de la fourmilière :<br />

- des aérations sont fonctionnelles le jour pour réguler l’humidité et obstruées la nuit<br />

pour conserver la chaleur.

- le maintien d’une humidité importante est nécessaire pour réguler la température<br />

pendant la journée par évaporation. Nous n’avons pu vérifier cela car si nous avions voulu<br />

mesurer l’humidité interne, nous aurions endommagé la fourmilière.<br />

- il a également été observé que les dômes avaient une taille plus importante lorsque le<br />

LAI augmentait. La diminution du rayonnement global incident est compensée par une<br />

augmentation de la surface du dôme. Nos données nous permettent de le vérifier : les dômes<br />

des fourmilières des sous bois ont une hauteur moyenne de 28 cm, pour un LAI moyen de 1,9<br />

alors que celle de la lande mesure 15cm de haut pour un LAI de 1,21.<br />

Pour l’humidité relative à la surface du nid les réponses des fourmilières de sous-bois<br />

et de lande sont légèrement différentes, bien qu’elles comportent toutes deux des fourmilières<br />

avec ou sans dôme. Il semble donc ne pas y avoir d’effet lié à la présence de dôme,<br />

l’environnement semble être le plus déterminant.<br />

Pourtant nous avons pu lire dans la littérature que l’humidité jouait un rôle important<br />

dans la régulation thermique au niveau des dômes. D’après Ramade (1972), le maintien d’une<br />

couche de vapeur d’eau autour de la surface du dôme empêcherait durant la nuit des pertes<br />

radiatives de chaleur.<br />

Finalement la surface d’un dôme constitue la clef de la régulation thermique de la<br />

fourmilière, indispensable à son bon fonctionnement.<br />

L’activité maximale pour l’ensemble des fourmilières est observée entre 14h et 15h<br />

(graphique 2), ce qui correspond au midi solaire. Nous pouvons expliquer cette observation en<br />

remarquant que c’est à ce moment de la journée que la lumière et la température sont les plus<br />

élevées ; or l’activité des fourmis est corrélée à ces deux paramètres (graphique 5 et<br />

expérience de la tache d’ombre). Il existe des expériences qui rapportent que la vitesse des<br />

déplacements des fourmis augmentait avec la température (D. Chérix, 1986).<br />

L’activité de la fourmilière de F.rufa de la lande (F4) était faible autours de 14h. La<br />

température et la lumière incidente étaient importantes, nous interprétons cette observation<br />

comme une période de repos des fourmis.<br />

Nous avons également souhaiter comparer les activités des fourmilières de lande et de<br />

sous-bois en fonction de la température (cf graphique 5). Nous ne pouvons comparer les<br />

valeurs des activités entre fourmilières car nous les estimons à partir d’un flux de fourmis par<br />

unité de temps. Or, ce flux dépend directement du nombre de fourmis dans la fourmilière. Par<br />

contre il nous est possible de comparer les maximum d’activités des différentes fourmilières.<br />

En sous-bois il est atteint pour des températures plus fraîches qu’en lande (17°C et 20°C). Ces<br />

valeurs sont relativement proches ; comme nous ne disposons que de peu de points et d’aucun<br />

test statistique adapté, il nous est difficile de savoir si ces valeurs sont significatives. Si elles<br />

l’étaient, étant donné que le sous bois a des températures plus fraîches que la lande, nous<br />

pourrions conclure que les fourmis sont « adaptées » aux conditions de température de leur<br />

écosystèmes.<br />

Comme nous le voyons dans les résultats, nous avons déterminée deux tailles de tête<br />

bien différentes. On peut en conclure que notre fourmilière est composée de deux castes de<br />

fourmis que l’on peut nommées : soldats (2.5 mm) et ouvrières ( 2mm). Cependant d’après la<br />

littérature, l’espèce Formica rufa n’est pas répartie en castes précises mais présente plutôt un<br />

continuum composé de soldats, ouvrières, nourrices et individus sexués. Nous avons lu que la<br />

taille des têtes pouvait variée de 1.8mm à 2.5mm. Cette différence de résultats entre notre<br />

valeur et celle de la littérature s’explique certainement par le fait que nous avons mesuré les<br />

tètes avec un double décimètre dont l’unité minimale est le demi millimètre. Il paraît donc<br />

impossible d’obtenir des valeurs suffisamment précises pour observer un tel continuum.

En plaçant du matériel végétal en haut du nid, nous avons rapidement vu que les<br />

fourmis l’ont déplacé et emporté au bas de la fourmilière. Nous avons remarqué que leur<br />

comportement était le même, qu’il s’agisse d’un matériel vert ou mort, d’une brindille ou<br />

d’une feuille. Nous nous sommes demandées si le fait que ce soit l’homme qui ait déposé ce<br />

matériel pouvait interférer. D’après Ramade : « En effectuant d’incessants remaniements, les<br />

fourmis évitent l’apparition des moisissures. La fourmilière est toujours propre tant qu’elle est<br />

habitée mais dès sa mort les brindilles se décomposent et moisissent. Les fourmis ne<br />

supportent pas la présence de corps étrangers sur la surface du nid quelle que soit leur origine,<br />

elles s’empressent de le retirer. Il s’agit apparemment d’un comportement nécessaire au<br />

maintien a long terme de la fourmilière. »<br />

Il a été observé, notamment chez les Fourmis Tisserandes, des attaques sauvages<br />

contre tout intrus se trouvant à proximité de la colonie (B. Hölldobler, E.O. Wilson, 1996). Ce<br />

genre de comportement semble valable chez de nombreuses espèces, tout particulièrement<br />

lorsque cet intrus se trouve être une proie potentielle. Ce que nous avons pu constater lors de<br />

l’introduction du Taupin sur la fourmilière F1 coïncide avec les données de la littérature, à<br />

savoir que la capture de la proie va s’effectuer en une succession de différentes phases :<br />

détection, localisation, palpation, attaque et piqûre. La dépouille de l’insecte sera ensuite<br />

transportée au coeur de la fourmilière (L. Passera, 1984).<br />

S’il ne s’agit plus d’un insecte quelconque mais d’une fourmi de la même espèce,<br />

différentes réactions peuvent être attendues. Effectivement, lors de nos expériences, deux<br />

types de comportements ont pu être observés. Ainsi, lors de transferts d’individus entre les<br />

fourmilières F1 et F4 (F. Rufa), nous avons constaté un taux de mortalité élevé, la mort<br />

survenant rapidement après introduction (temps < 3 secondes). Les tests réciproques ont<br />

cependant montré une différence notable dans les stratégies de défense du nid. Les attaques au<br />

niveau de la fourmilière F1 ont impliqué beaucoup d’individus, contrairement à celles de la<br />

fourmilière F4. Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette variation est en relation avec la<br />

taille des fourmilières et leur densité de population. En effet, la réaction de défense semble<br />

d’autant plus marquée que le nombre d’individus susceptibles de détecter la fourmi étrangère<br />

est grand. Ceci est confirmé par nos observations puisque F1 est plus grande et plus peuplée<br />

que F4.<br />

Si l’on considère à présent les transferts d’individus issus de la fourmilière Rufa ext<br />

vers les fourmilières F1 et F4, les observations se démarquent bien des précédentes. Tout<br />

d’abord, nous n’avons pas relevé de comportements violents menant à la mort lorsque la<br />

fourmi introduite n’était pas amoindrie. Pour expliquer ce type de réactions, plusieurs<br />

hypothèses peuvent être proposées :<br />

- les nids testés sont polycaliques<br />

- il y a parabiose entre les deux populations (F. Ramade, 1972)<br />

- les fourmis introduites, beaucoup plus grandes, induisent leur acceptation par leur<br />

propre comportement, à savoir une attitude relativement agressive<br />

D’après nos observations, la première hypothèse peut tout de suite être rejetée dans la<br />

mesure où des comportements d’immobilisation de l’intrus ont eu lieu. Quant à la parabiose<br />

elle implique des échanges trophallactiques entre populations de nids non polycaliques mais<br />

relativement proches. Or les fourmilières concernées ici sont éloignées. De plus, nous n’avons<br />

pas relevé de pistes communes entre Rufa ext et F1/F4.

Nous conserverons donc par défaut la troisième hypothèse. Une étude plus approfondie<br />

pourrait peut-être permettre de préciser cette idée et de montrer s’il existe de véritables<br />

échanges pacifiques.<br />

N.B. : les quelques différences que l’on a pu observer quant à l’intensité des réactions sont<br />

probablement liées aux variations des conditions expérimentales (tests non simultanés).<br />

Ce type de coopération existe également entre espèces différentes. Cependant, en<br />

général, les ouvrières de nids étrangers engagent le combat lorsqu’elles se croisent. C’est<br />

pourquoi nous avons choisi d’étudier des interactions interspécifiques. L’introduction de<br />

fourmis issues de F5 (espèce différente de F. rufa) sur les fourmilières F1 et F4 a pu mettre en<br />

évidence un comportement très agressif vis à vis de l’intrus. Si la mortalité s’est limitée à 6 et<br />

5 morts dans les deux expériences, cela peut être pour une partie expliqué par l’agilité et la<br />

rapidité des membres de cette espèce.<br />

Ces interactions font appellent aux deux principaux canaux de communication utilisés<br />

par les fourmis : les signaux chimiques et visuels. Les expériences présentées par Loureiro<br />

(2000) montrent ainsi que les ouvrières de F. rufa peuvent s’orienter aussi efficacement sur la<br />

base d’une piste chimique que sur la configuration des objets dans l’environnement. Nos<br />

propres expériences interviennent au niveau de ces deux paramètres en induisant des<br />

modifications plus ou moins importantes de ces repères. Nous observons sur la piste 1 une<br />

diminution de 50 % du flux de fourmis entre le relevé sans obstacles et celui avec suppression<br />

d’une bande de litière. Si nous considérons maintenant la piste 3 pour le même type<br />

d’expériences (rigole vide = suppression d’une couche de substrat), nous constatons que le<br />

flux n’est pas modifié. Deux explications peuvent être proposées. Tout d’abord, nous savons<br />

que les pistes établies sur un substrat poreux et absorbant sont plus stables que celles tracée<br />

sur les feuilles de la litière (L Passera, 1996). Or, la piste 1 est localisée au niveau de la litière<br />

alors que la piste 3 se trouve sur un sol poreux. Deuxièmement, cette dernière étant située au<br />

cœur même de la zone polycalique (cf cartographie) et étant très fréquentée, nous pouvons<br />

supposer que les signaux chimiques y sont plus marqués.<br />

Si nous nous intéressons à présent aux variations de flux lorsque la rigole est humide,<br />

nous notons une très nette diminution (65 %). Outre les difficultés physiques induites par cet<br />

obstacle, nous pouvons supposer que des modifications chimiques sont également impliquées.<br />

L’expérience du bâton a montré qu’un obstacle physique important freinait<br />

considérablement le flux (50%). Des perturbations moins imposantes comme les feuilles de<br />

fougères et les bandes de papier ont un impact plus faible (30 %).<br />

Les tests impliquant l’utilisation du tipp-ex ont été particulièrement concluants. En<br />

effet, nous observons des diminutions importantes des flux, 70 % par rapport au flux normal<br />

et 57 % par rapport au flux avec bandes de papier simples. De plus, la forte odeur du produit a<br />

probablement perturbé les différents signaux chimiques, ce qui explique sans doute les<br />

nombreux demi-tours observés. L’utilisation de ce produit pour le marquage des fourmis<br />

risque donc de fortement fausser les résultats.<br />

A partir de ces quelques expériences, nous avons pu enrichir nos connaissances sur les<br />

insectes eusociaux. Cependant la complexité de leur organisation ne reste que partiellement<br />

élucidée. L’importance des fourmis au sein des écosystèmes et l’intérêt que l’Homme leur<br />

porte nous laisse penser que les études sur ce sujet seront poursuivies.

Bibliographie<br />

BOLTON Barry (1997) : Identification guide to the Ant genera of the world. Harward<br />

university presse, Cambridge, London, 222p.<br />

CHERIX Daniel (1986) : Les fourmis des bois. Editions Payots Lausanne, Suisse.<br />

CHINERY Michael (2000) : Insectes de France et d’Europe occidentale. Edition Arthaud,<br />

Hong kong, 320p.<br />

DAJOZ Roger (1980) : Ecologie des insectes forestiers. Gauthier-Villars, Paris,489p<br />

DELLA SANTA Edouard :Petit guide pratique pour la détermination des principales espèces<br />

de fourmis de Suisse. Laboratoire d’écologie animale, université de Neuchâtel, 62p<br />

DREUILLAUX Jean Marie , comm. Pers.<br />

HOLLDOBLER Bert, WILSON Edward (1996) :Voyage chez les fourmis. Editions du seuil,<br />

Paris,247p<br />

LOUREIRO A. (2000) : Etude des modalités d’orientation spatiale et de l’utilisation des<br />

repères visuels chez deux espèces de fourmis : Dinoponera gigantea et Formica rufa, Thèse de<br />

l’université Paul Sabatier, Toulouse<br />

PASSERA Luc (1984) : L’organisation sociale des fourmis. Editions Privat, Toulouse, 360p<br />

RAMADE François (1972) : Le peuple des fourmis. Presses universitaires de France,<br />

Paris,126