Suivi des proliférations d'algues vertes sur le littoral breton ... - Ceva

Suivi des proliférations d'algues vertes sur le littoral breton ... - Ceva

Suivi des proliférations d'algues vertes sur le littoral breton ... - Ceva

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

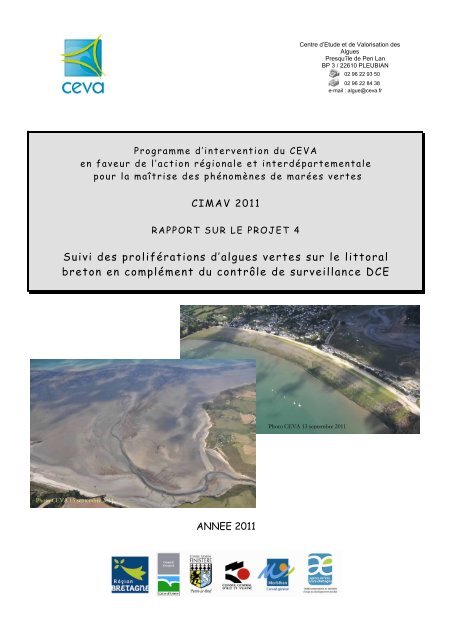

Centre d’Etude et de Valorisation <strong>des</strong>AlguesPresqu’î<strong>le</strong> de Pen LanBP 3 / 22610 PLEUBIAN02 96 22 93 5002 96 22 84 38e-mail : algue@ceva.frProgramme d’intervention du CEVAen faveur de l’action régiona<strong>le</strong> et interdépartementa<strong>le</strong>pour la maîtrise <strong>des</strong> phénomènes de marées <strong>vertes</strong>CIMAV 2011RAPPORT SUR LE PROJET 4<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> proliférations d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong><strong>breton</strong> en complément du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCEPhoto CEVA 13 septembre 2011Photo CEVA 15 septembre 2011ANNEE 2011

Programme d’intervention du CEVAen faveur de l’action régiona<strong>le</strong> et interdépartementa<strong>le</strong>pour la maîtrise <strong>des</strong> phénomènes de marées <strong>vertes</strong>Dans <strong>le</strong> cadre du GP5, <strong>le</strong> CEVA conduit depuis 2008, en maîtrise d’ouvrage, un programme en faveur de la reconquête de laqualité <strong>des</strong> masses d’eaux littora<strong>le</strong>s dégradées par <strong>le</strong>s phénomènes de marées <strong>vertes</strong>. La poursuite de ce programme était proposéepour 2011.L’action de reconquête de la qualité de l’Eau est aujourd’hui particulièrement engagée en application de la Directive Cadre Eau.El<strong>le</strong> implique <strong>le</strong>s Col<strong>le</strong>ctivités Bretonnes et l’Agence de l’Eau, structures qui sont sollicitées comme partenaires financiers de ceprogramme. Les cinq projets du programme proposé par la cellu<strong>le</strong> d’intervention <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s marées <strong>vertes</strong> (Cimav) du CEVA, sontlistés ci-<strong>des</strong>sous.Projet 1 :Actions d’expertise scientifique, d’information et de conseil technologique en faveur <strong>des</strong> programmes de maîtrise <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong>de Bretagne.Projet 2 :Amélioration du modu<strong>le</strong> biologique et comparaison 2D/3D du modè<strong>le</strong> écologique Mars-ulves à la détermination <strong>des</strong> objectifs dequalité nitrates/ulves <strong>sur</strong> site sab<strong>le</strong>ux.Projet 3 :Compléments d’étu<strong>des</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s processus biologiques, hydrologiques et sédimentologiques impliqués dans la marée verte.Projet 4 :<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> proliférations d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> en complément du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE.Projet 5 :Application du modè<strong>le</strong> écologique tri-dimensionnel Mars-Ulves à la détermination <strong>des</strong> objectifs de qualité nitrates/ulves en milieuvaseux (site de la Ria d’Etel).Projet 6 :Evaluation <strong>des</strong> possibilités techniques d’anticipation <strong>des</strong> épiso<strong>des</strong> d’échouages dans <strong>le</strong>s sites à marée verteCimav p4 – rapport final juil<strong>le</strong>t 2011 1

Projet 4 :<strong>Suivi</strong> <strong>des</strong> proliférations d’algues <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong>en complément du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCESOMMAIRE1- CONTEXTE ET OBJECTIFS p.32- METHODES p.82.1- Dénombrement <strong>des</strong> sites p.82.2- Estimation <strong>sur</strong>facique p.102.3. Indice d’eutrophisation p.132.4. Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux p.172.5- Missions réalisées p.183. RESULTATS p.203.1- Dénombrement <strong>des</strong> sites en Bretagne p.203.1.1- Inventaire <strong>des</strong> sites touchés par une marée verte à ulves en 20113.1.2- Comparaison inter-annuel<strong>le</strong> 1997-20113.1.3- Mise en évidence de la particularité de sites de vasière3.1.4- Détermination <strong>des</strong> espèces proliférantes3.1.5- Conclusions3.2- Résultats de l’estimation <strong>sur</strong>facique <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nes p.413.2.1- L’importance relative <strong>des</strong> sites3.2.2- Evolution annuel<strong>le</strong> de la marée verte3.2.3- Evolution de la marée verte <strong>sur</strong> 2002-20113.2.4- Conclusions3.3- <strong>Suivi</strong> d’indices d’eutrophisation dans une liste étendue de sites touchés p.643.4- Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux p.934- CONCLUSION p.97Cimav P4 – rapport final mars 2012 2

1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS :De 2002 à 2006, <strong>le</strong> CEVA a réalisé, pour <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités <strong>breton</strong>nes et l’Agence de l’Eau LoireBretagne, <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes du Mont Saint Michel jusqu’à La Bau<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> cadredu programme Pro<strong>littoral</strong>, programme régional et interdépartemental de lutte contre <strong>le</strong>s marées<strong>vertes</strong>.Depuis 2007, l’Ifremer a chargé <strong>le</strong> CEVA du contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance du Mont Saint Michel à l’I<strong>le</strong> deRé <strong>des</strong> blooms à macroalgues, dans <strong>le</strong> cadre de la DCE. Ce nouveau réseau de suivi comprend trois<strong>sur</strong>vols aériens, en mai, juil<strong>le</strong>t et septembre ainsi que l’enquête <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s échouages et <strong>le</strong>s ramassagesd’algues <strong>vertes</strong>. Ce réseau, avec seu<strong>le</strong>ment trois observations annuel<strong>le</strong>s au lieu <strong>des</strong> sept que comportait<strong>le</strong> suivi de Pro<strong>littoral</strong> parait insuffisant au CEVA comme aux col<strong>le</strong>ctivités et à l’Agence de l’Eau LoireBretagne pour décrire l’évolution saisonnière et interannuel<strong>le</strong> du phénomène <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nes.La <strong>des</strong>cription fine du phénomène par site associée aux données climatiques permet en outre decontribuer à la détermination <strong>des</strong> objectifs de qualité de l’eau à atteindre pour limiter <strong>le</strong>sproliférations.Le suivi opérationnel prévu par la DCE concerne <strong>le</strong>s masses d’eau classées en risque de non atteintedu bon état écologique en 2015 en considérant <strong>le</strong>s seu<strong>le</strong>s actions tendanciel<strong>le</strong>s. Pour ce qui est del’altération marées <strong>vertes</strong>, <strong>le</strong> bon état écologique n’est pas encore défini, ni <strong>le</strong>s gril<strong>le</strong>s et protoco<strong>le</strong>s quipermettront de me<strong>sur</strong>er l’atteinte ou non de ce bon état (travail en cours pour <strong>le</strong>s eaux côtières et detransition). Les masses d’eau ont cependant fait l’objet d’un premier classement « à dires d’experts »en décembre 2004 revu en 2007 qui en définit un certain nombre qui pourraient ne pas respecter <strong>le</strong>bon état en 2015 et qui devraient alors faire l’objet d’un « contrô<strong>le</strong> opérationnel ».Le suivi opérationnel prévu comprend, dans sa version actuel<strong>le</strong> pour l’altération marées <strong>vertes</strong>, <strong>des</strong>suivis aériens densifiés (sept <strong>sur</strong>vols annuels), la me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> indices d’eutrophisation (perceptionsuivant <strong>le</strong>s années de la limitation par l’azote, indépendamment <strong>des</strong> biomasses en place ; donnéesd’entrée fondamenta<strong>le</strong> du modè<strong>le</strong>) et <strong>des</strong> biomasses tota<strong>le</strong>s présentes <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites (estran etinfra<strong>littoral</strong> ; donnée d’autant plus importante à acquérir <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites pour <strong>le</strong>squels la partieinfralittora<strong>le</strong> peut représenter une grosse proportion du stock total voire la majorité) ce qui est doncproche <strong>des</strong> suivis qui étaient financés jusque là par <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités et l’Agence de l’Eau dans <strong>le</strong> cadrede Pro<strong>littoral</strong>, seuls suivis existants de ce type de prolifération alga<strong>le</strong>.Dans l’attente d’une consolidation du classement <strong>des</strong> masses d’eau et de la définition plus arrêtée dusuivi opérationnel, <strong>le</strong> suivi opérationnel n’a pas été engagé. Afin d’éviter d’avoir une année manquantedans la série (meil<strong>le</strong>ure connaissance du phénomène par site et réaction aux conditions climatiques) etpour répondre aux attentes <strong>des</strong> col<strong>le</strong>ctivités de connaître l’évolution fine du phénomène, il semb<strong>le</strong>indispensab<strong>le</strong> de compléter <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance par <strong>des</strong> suivis complémentaires <strong>sur</strong> <strong>le</strong>sprincipaux secteurs.Détails <strong>des</strong> suivis proposés :‣ Contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE :Le programme proposé ici vient en complément du « contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance » de la DCE prévu parail<strong>le</strong>urs <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> Loire Bretagne et comportant :- une enquête auprès <strong>des</strong> communes littora<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s proliférations et <strong>le</strong> ramassage <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong>,- 3 <strong>sur</strong>vols aériens (mai, juil<strong>le</strong>t, septembre) de l’ensemb<strong>le</strong> du <strong>littoral</strong> (du Mont Saint Michel à l’I<strong>le</strong>de Ré), <strong>des</strong> opérations de contrô<strong>le</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain <strong>des</strong> dépôts repérés et la me<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> SIG <strong>des</strong> <strong>sur</strong>facesd’échouages pour chaque dépôt (une seu<strong>le</strong> me<strong>sur</strong>e annuel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s zones de vasière à une dateproche du maximum annuel attendu ; pour 2011, <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> vasière ne sont prévues que <strong>sur</strong> 10Masses d’Eau).Les données de ce réseau sont indispensab<strong>le</strong>s à l’analyse du réseau « complémentaire » sous maîtrised’ouvrage du CEVA.Cimav P4 – rapport final mars 2012 3

‣ <strong>Suivi</strong>s complémentaires :• <strong>Suivi</strong>s aériens : 4 <strong>sur</strong>vols additionnels (avril, juin, août, octobre), <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s principaux secteurs suivis depuis2002 afin de disposer d’une information mensuel<strong>le</strong> entre avril et octobre (évolutioninterannuel<strong>le</strong>, durée et dynamique de la prolifération). Pour minimiser <strong>le</strong>s coûts, chaque <strong>sur</strong>vo<strong>le</strong>st effectué <strong>sur</strong> une seu<strong>le</strong> journée en partant de la côte sud (Vannes) pour finir au niveau de laRance, comme cela était effectué dans <strong>le</strong>s suivis de Pro<strong>littoral</strong> (induit un calage <strong>sur</strong> la maréebasse un peu moins favorab<strong>le</strong>, notamment dans <strong>le</strong> Golfe du Morbihan, que si <strong>le</strong>s acquisitionsse déroulaient <strong>sur</strong> deux jours comme c’est <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols « DCE <strong>sur</strong>veillance »). Contrô<strong>le</strong>s de terrain : suite aux <strong>sur</strong>vols, tous <strong>le</strong>s sites présentant <strong>des</strong> dépôts d’algues <strong>vertes</strong>pour <strong>le</strong>squels la connaissance <strong>des</strong> types d’algue n’est pas établie, font l’objet d’un contrô<strong>le</strong> deterrain dans <strong>le</strong>s jours qui suivent <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>vols (type d’algues présentes, <strong>le</strong>s proportions <strong>des</strong>différentes algues en cas de mélange notamment détermination du taux d’ulve dansl’échouage). Me<strong>sur</strong>e <strong>sur</strong> SIG <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces de dépôts : intégration <strong>des</strong> photos numériques dans <strong>le</strong> SIG,géoréférencement, digitalisation <strong>des</strong> dépôts, gestion <strong>des</strong> données dans <strong>le</strong>s bases. En l’absencede gril<strong>le</strong>s définitives et de protoco<strong>le</strong> arrêté pour <strong>le</strong> suivi opérationnel et <strong>le</strong> classement DCE <strong>des</strong>masses d’eau, <strong>le</strong> suivi <strong>sur</strong>facique proposé ici est conforme aux métho<strong>des</strong> en œuvre pour <strong>le</strong>ssuivis de Pro<strong>littoral</strong> et <strong>le</strong>s suivis « DCE <strong>sur</strong>veillance » et complémentaire de 2007 à 2010. Lesvasières font l’objet d’une digitalisation de <strong>le</strong>urs <strong>sur</strong>faces que dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>facescolonisées visib<strong>le</strong>s semb<strong>le</strong>nt supérieures à cel<strong>le</strong>s prises en compte lors <strong>des</strong> trois <strong>sur</strong>vols <strong>des</strong>urveillance. Cela pourrait se produire en raison d’un « pic » de prolifération lors d’un <strong>des</strong> volsdu suivi complémentaire ou si <strong>le</strong> niveau de marée au moment du passage de l’avion est plusfavorab<strong>le</strong> lors de ces vols. La digitalisation <strong>des</strong> couvertures en algues est réalisée dans <strong>le</strong> cadredu programme « DCE <strong>sur</strong>veillance » pour la date semblant présenter <strong>le</strong> maximum annuel et,pour 2011 uniquement <strong>sur</strong> 10 Masses d’Eau et non <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites classés comme c’était <strong>le</strong>cas jusqu’en 2010. Les données de bases photographiques ont cependant été acquises etpourront faire l’objet de traitements ultérieurement si cela était jugé uti<strong>le</strong> pour déterminer pourtous <strong>le</strong>s sites touchés par <strong>des</strong> proliférations d’ulves <strong>le</strong>urs <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong>. Analyse, rapport.• Indices d’eutrophisation (N et P) : Prélèvement tous <strong>le</strong>s 15 jours <strong>sur</strong> la période de prolifération d’ulves (à partir de fin avril siprésence d’échouage et jusqu’au début septembre soit 10 campagnes de prélèvement), <strong>sur</strong>une liste restreinte de sites (sites faisant l’objet de modélisation <strong>des</strong> objectifs à atteindre et /ou d’actions spécifique dans <strong>le</strong> cadre du plan gouvernemental AV + 3 secteurs de vasières).La liste de sites proposés est la suivante (réintégration de Locquirec et de l’Anse du Dossenen plus <strong>des</strong> 10 sites / 12 prélèvements déterminés en 2010) :Rance / Saint Jouan <strong>des</strong> GuéretsBaie de la Fresnaye (si présence d’ulves en 2010)Baie de Saint BrieucBaie de BinicBaie de Saint Michel en GrèveBaie de LocquirecBaie du Dossen (« Horn/Guil<strong>le</strong>c »)Baie de GuissenyCimav P4 – rapport final mars 2012 4

• Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux :Les suivis aériens réalisés permettent, par la me<strong>sur</strong>e <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces d’échouages, d’apprécierl’importance relative <strong>des</strong> sites et <strong>le</strong> profil <strong>des</strong> proliférations mais ne permettent pas d’estimer <strong>le</strong>sbiomasses présentes (besoin de beaucoup de personnels <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain au moment <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols,autour de la marée basse).Par ail<strong>le</strong>urs comme cela a pu être mis en évidence par <strong>le</strong>s suivis spécifiques en biomasse incluant<strong>des</strong> prospections au-delà de la limite <strong>des</strong> marées basses (par plongées tractées) réalisés dans <strong>le</strong>cadre de Pro<strong>littoral</strong> puis du CIMAV entre 2002 et 2010, certains <strong>des</strong> sites <strong>breton</strong>s comprennentune partie importante de <strong>le</strong>urs algues en infra<strong>littoral</strong>, d’autres échouent la quasi-totalité <strong>sur</strong> l’estranlors de la marée basse. Les données recueillies de 2002 à 2010 montrent que <strong>le</strong> pourcentage <strong>des</strong>algues qui se trouvent en infra<strong>littoral</strong> varie de moins de 5 % pour <strong>le</strong>s sites de l’Est <strong>des</strong> Côtesd’Armor à plus de 95 % pour <strong>le</strong>s sites du Sud Bretagne (baie de la Forêt). Il est donc important,pour chaque site et plus particulièrement pour <strong>le</strong>s sites stockant une grosse proportion eninfra<strong>littoral</strong>, de qualifier cette partie non accessib<strong>le</strong> aux observations aériennes pour déterminerl’importance réel<strong>le</strong> de la marée verte du site mais aussi pour améliorer la connaissance dufonctionnement de celui-ci. De plus, dans l’hypothèse de mise en œuvre de déstockages <strong>des</strong>ites (notamment par prélèvements d’une part importante <strong>des</strong> biomasses d’un site <strong>sur</strong> <strong>des</strong>pério<strong>des</strong> ciblées), il est primordial de pouvoir estimer la biomasse tota<strong>le</strong> du site et de ne pas selimiter à la partie déposée <strong>sur</strong> l’estran.En outre, la marée verte <strong>sur</strong> certains sites semb<strong>le</strong> redémarrer à partir de stocks hivernaux quisubsistent non loin <strong>des</strong> plages et autorisent un démarrage précoce de la prolifération à unepériode où <strong>le</strong>s flux sont encore très importants. D’autre sites redémarrent à partir de stocksbeaucoup plus limités, voire même à partir d’algues d’arrachage ce qui permet d’expliquer <strong>des</strong>marées <strong>vertes</strong> très limitées en début de saison et devenant importantes, en fin de saison, enparticulier <strong>le</strong>s années pluvieuses. La compréhension du fonctionnement <strong>des</strong> sites et la perceptionde l’objectif qu’il faudra atteindre en terme de qualité de l’eau arrivant <strong>des</strong> bassins versantsnécessitent d’évaluer l’importance de ces stocks de reconduction hivernaux. Le programmeproposé pour appréhender ces stocks totaux estivaux et hivernaux comprend :- me<strong>sur</strong>e du stock maximum estival <strong>sur</strong> un site. Les dernières me<strong>sur</strong>es <strong>sur</strong> la baie de la Lieuede Grève ont été effectuées en 2006, site <strong>sur</strong> <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s expérimentations de déstockage sontenvisagées. Il était donc proposé d’évaluer la biomasse tota<strong>le</strong> de ce site en période estiva<strong>le</strong>.- <strong>sur</strong>veillance du stock minimum hivernal durant l’hiver 2010-2011 <strong>sur</strong> deux sites (dont unevasière). Les me<strong>sur</strong>es seront, dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s conditions météo <strong>le</strong> permettront, réaliséesentre la mi janvier 2012 et fin février 2012, période du minimum annuel attendu. Les prospections<strong>sur</strong> vasières tenteront de déterminer <strong>le</strong>s lieux de présence d’ulves et de qualifier ponctuel<strong>le</strong>ment<strong>le</strong>s biomasses qui s’y trouvent. Pour ce qui est <strong>des</strong> biomasses hiverna<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> secteur de plage, il estproposé de rechercher, comme cela avait été réalisé en 2009 et 2010 <strong>des</strong> dates pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>sstocks ont <strong>le</strong> plus de chance d’être accessib<strong>le</strong>s à l’observation aérienne et de terrain plutôt que deréaliser <strong>des</strong> plongées, particulièrement diffici<strong>le</strong>s à entreprendre en hiver. Un <strong>sur</strong>vol <strong>des</strong> côtes seraengagé si <strong>le</strong>s conditions semb<strong>le</strong>nt favorab<strong>le</strong>s pour observer <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> plage (site de SaintMichel a priori pressenti car présentant <strong>le</strong> plus régulièrement <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> plage en hiver dans<strong>le</strong>s conditions de temps calme). Le site de vasière pressenti est l’anse du Lédano ; et <strong>le</strong> sitede plage pressenti est la baie de Saint Michel en Grève, secteur a priori <strong>le</strong> plus susceptib<strong>le</strong> depermettre d’évaluer ces stocks <strong>sur</strong> l’estran. Pour <strong>le</strong>s stocks infralittoraux :- plongées tractées par un bateau (aquaplane) : quadrillage de la zone par <strong>des</strong> transectsgéoréférencés (GPS différentiel). A chaque changement de densité <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> <strong>le</strong>fond est réalisé un prélèvement qui est ensuite pesé.- traitement <strong>des</strong> données : interpolation <strong>des</strong> données ponctuel<strong>le</strong>s issues <strong>des</strong> plongées.Cimav P4 – rapport final mars 2012 6

Pour <strong>le</strong>s stocks <strong>sur</strong> estran :- utilisation <strong>des</strong> données <strong>sur</strong>faciques acquises lors <strong>des</strong> <strong>sur</strong>vols (ou acquisition spécifiquesdans <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es hiverna<strong>le</strong>s)- évaluation sommaires <strong>des</strong> biomasses par type de dépôt : positionnement à l’aide deGPS différentiels de quadrats d’un quart de mètre carré <strong>sur</strong> tous type de dépôtssuffisamment homogènes <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain pour être représentatifs de zone perceptib<strong>le</strong>s<strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photos aériennes. Les algues, quand el<strong>le</strong>s ne baignent pas dans une lame d’eausont remouillées puis égouttées 1 minutes (référentiel adopté depuis plus de 10 ans carbien corrélé avec la matière sèche alga<strong>le</strong>) puis pesées. L’ensemb<strong>le</strong> de ces donnéesponctuel<strong>le</strong>s est ensuite intégré dans <strong>le</strong> SIG pour affecter à chaque polygone couvert par<strong>le</strong>s algues <strong>des</strong> biomasses par mètre carré. Calcul pour l’ensemb<strong>le</strong> du site de la biomassetota<strong>le</strong> par sommes de biomasses par polygone. analyse, rapport.Cimav P4 – rapport final mars 2012 7

2 - METHODESLes métho<strong>des</strong> et outils employés ici pour suivre <strong>le</strong>s marées <strong>vertes</strong> ont été mis au point par <strong>le</strong> CEVAdans <strong>le</strong> cadre du programme Pro<strong>littoral</strong> ; ce programme ayant lui-même bénéficié <strong>des</strong> acquis d’étu<strong>des</strong>antérieures.2.1. Dénombrement <strong>des</strong> sites (suivi DCE <strong>sur</strong>veillance, financé en dehors de ce programme)Le dénombrement <strong>des</strong> sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves a été réalisé, comme cela était déjà <strong>le</strong>cas <strong>le</strong>s années antérieures pour Pro<strong>littoral</strong>, par <strong>sur</strong>vols aériens au moyen d’un CESSNA. Afin deparcourir <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> à un niveau de marée suffisamment bas, trois jours de vol sont programmés pourchaque mois d’inventaire (Bretagne nord, Bretagne sud et Sud Loire). La carte 1 présente <strong>le</strong> trajetparcouru par l’avion (trajet défini, pour la partie Bretagne lors <strong>des</strong> suivis de Pro<strong>littoral</strong> permettant decouvrir dans <strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>ures conditions et à un coût acceptab<strong>le</strong> la majorité du <strong>littoral</strong> et toutes <strong>le</strong>s zones<strong>sur</strong> <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> développements d’ulves ont déjà été mentionnés).Les <strong>sur</strong>vols sont planifiés pour correspondre au mieux aux heures de basse mer <strong>des</strong> zones <strong>sur</strong>voléeset lors de coefficients de marée <strong>le</strong>s plus forts (supérieurs à 75 quand cela est possib<strong>le</strong>) afin de pouvoirobserver de manière optima<strong>le</strong> <strong>le</strong>s dépôts <strong>sur</strong> l’estran. Ces conditions doivent coïncider avec <strong>des</strong>conditions climatiques de bonne visibilité et plafond nuageux suffisamment haut pour acquérir <strong>des</strong>photographies qui soient à <strong>des</strong> échel<strong>le</strong>s convenab<strong>le</strong>s.En plus du pilote, deux observateurs sont à bord : un photographe et un opérateur qui localise <strong>sur</strong>carte <strong>le</strong>s photos prises. C’est dans l’avion éga<strong>le</strong>ment, en fonction de la perception <strong>des</strong> observateurs,que sont décidés <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrain.Une fois <strong>le</strong>s photos acquises, <strong>des</strong> équipes sont rapidement mobilisées et dépêchées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain afinde valider ou non <strong>le</strong> constat de site d’ « échouage d’ulves ». Ces équipes relèvent <strong>le</strong>s proportions <strong>des</strong>différentes algues en présence, en font <strong>des</strong> constats photographiques, recueil<strong>le</strong>nt <strong>des</strong> échantillonsd’algues, si besoin, pour en déterminer la systématique, ainsi que <strong>des</strong> informations relatives au type dedépôt et au mode de croissance (présence de base, morphologie de l’algue, …, indicatrices d’unephase fixée récente dans la vie de l’algue). Ces informations re<strong>le</strong>vées sont ensuite archivées etintégrées dans la base de données « Marées Vertes ».La définition d’un site à « échouage d’ulves » repose <strong>sur</strong> :- un seuil de quantité anorma<strong>le</strong> d’algues <strong>vertes</strong> détectab<strong>le</strong> par avion,- un contrô<strong>le</strong> de terrain qui vérifie que ce sont bien <strong>des</strong> ulves, qu’el<strong>le</strong>s sont libres et représententvisuel<strong>le</strong>ment plus d’un tiers <strong>des</strong> échouages (ou d’un rideau de bas de plage)Pour <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> vasières, <strong>le</strong> classement du site repose <strong>sur</strong> la présence, au moins loca<strong>le</strong>ment de tapiscontinu d’ulves (plutôt qu’un taux d’ulves dans l’échouage).Il n’y a donc pas, à proprement par<strong>le</strong>r, de seuil de superficie minima<strong>le</strong> pour qu’un site soit considéré,si ce n’est <strong>le</strong> fait que celui-ci doit pouvoir être détectab<strong>le</strong> par avion (et dépôts visib<strong>le</strong>s <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s photosaériennes). Cela permet de considérer <strong>le</strong>s sites émergeants (« a<strong>le</strong>rte précoce »), de petites tail<strong>le</strong>s,comme <strong>le</strong>s sites plus importants. La notion d’importance de la prolifération est, par contre, traitéedans l’approche <strong>sur</strong>facique décrite ci-<strong>des</strong>sous (possibilité alors de faire <strong>des</strong> seuillages <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces).A noter que dans ce dénombrement, l’aspect prépondérant est la présence d’ulves dans l’échouage ou<strong>le</strong> tapis <strong>sur</strong> vasière qui est considérée comme indicatrice d’un dysfonctionnement potentiel del’écosystème.Cimav P4 – rapport final mars 2012 8

Survols réalisés pour <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> en 2011<strong>Suivi</strong>s RCS de la DCE et suivis complémentairesZone P112FINIS TE R EC OTE S -D'AR MORILLE -E T-VILAINEMOR BIHANLOIR E -ATLANTIQUETrajet en avion pour <strong>le</strong> suivi Marée-Vertes- DCE BLOOM Loire-Bretagne,programme de <strong>sur</strong>veillance en mai, juil<strong>le</strong>t, septembre(3 jours de <strong>sur</strong>vol par date d’inventaire)BR E TAGNE NOR DBR E TAGNE S UDS UD LOIR EVE NDE ES urvols complémentaires vasières (1 date)P112 - zone non <strong>sur</strong>volée, contrô<strong>le</strong>s de terrain- Survols complémentaires (CIMAV)en avril, juin, août et octobre (sites principaux)(1 jour de <strong>sur</strong>vol par mois)CIMAV - BRETAGNEC HAR E NTE -MAR ITIME.0 20 40 80 KmRéseau de Contrô<strong>le</strong> de Surveillance DCE : suivi CEVA,pilotage Ifremer, co-financement AELBCarte 1

souvent diffici<strong>le</strong>s à tracer. L’utilité de ces me<strong>sur</strong>es, répétées dans la saison, en <strong>sur</strong>face d’échouagepour ces sites qui présentent généra<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> évolutions de <strong>le</strong>urs couvertures plus <strong>le</strong>ntes que <strong>le</strong>ssites classiques de plage et <strong>le</strong> temps qu’il conviendrait d’y passer ont conduit <strong>le</strong> CEVA en accord avec<strong>le</strong>s partenaires de Pro<strong>littoral</strong> à saisir, pour une année, <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces qui semb<strong>le</strong>nt être cou<strong>vertes</strong> par <strong>des</strong>dépôts épais d’ulves <strong>sur</strong> la date pour laquel<strong>le</strong> ces dépôts semb<strong>le</strong>nt à <strong>le</strong>ur maximum. Ce même travail<strong>sur</strong> <strong>le</strong> maximum annuel <strong>des</strong> vasières avait été proposé dans <strong>le</strong> cadre du programme de <strong>sur</strong>veillancepour 2007. Cela permet déjà de donner un poids relatif à chaque site et de comparer <strong>le</strong>s maximumsannuels de chaque site.En 2008, pour converger vers <strong>le</strong>s gril<strong>le</strong>s de classement européennes de la DCE mises au point par <strong>le</strong>sAnglais et <strong>le</strong>s Irlandais <strong>des</strong> masses d’eau de type « abritées » (vasières) <strong>le</strong> CEVA a tracé, toujourspour la date semblant présenter <strong>le</strong> maximum annuel de biomasse / dépôts épais (ou présentant <strong>le</strong>plus de photos exploitab<strong>le</strong>s <strong>des</strong> dépôts), toutes <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong>(filamenteuses ou en lame) pour <strong>le</strong>s sites qui sont classés comme « touchés par <strong>des</strong> échouagesd’ulves ». Cela évite d’avoir à distinguer <strong>le</strong>s deux types d’algue mais cela suppose aussi un travail bienplus important en terme de couverture photographique aérienne, de géoréférencement <strong>des</strong> photos etde digitalisation <strong>des</strong> dépôts (<strong>sur</strong>face beaucoup plus étendue si on ne se cantonne plus aux seulsdépôts épais de morphologie ulve). Ce changement dans <strong>le</strong> traitement <strong>des</strong> proliférations <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sitesen « eaux abritées » rend délicate toute comparaison brute <strong>des</strong> données de 2008 avec <strong>le</strong>s données <strong>des</strong>années précédentes.En 2009 et 2010, <strong>le</strong>s suivis <strong>sur</strong>faciques <strong>des</strong> vasières ont été réalisés avec <strong>le</strong>s mêmes métho<strong>des</strong> qu’en2008 (digitalisation <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong> au maximum annuel de biomasse).En 2010, afin de converger vers <strong>le</strong>s mêmes méthodologies mises au point par <strong>le</strong>s Anglais et <strong>le</strong>sIrlandais dans <strong>le</strong> cadre de la DCE, il a été choisi :- d’une part de s’affranchir de la notion de classement de sites et de digitaliser systématiquementtous <strong>le</strong>s dépôts d’algues <strong>vertes</strong> <strong>des</strong> systèmes vaseux (toutes <strong>le</strong>s FRGT ainsi que <strong>le</strong>s FRGC07,FRGC11, FRGC16 et FRGC39) dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>s dépôts semb<strong>le</strong>nt pouvoir représenter 5% de couverture de l’aire potentiel<strong>le</strong>ment colonisab<strong>le</strong>- et d’autre part de choisir <strong>le</strong> mois d’inventaire présentant <strong>le</strong> maximum annuel de <strong>sur</strong>facecouverte par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong> (et non plus seu<strong>le</strong>ment basé <strong>sur</strong> <strong>le</strong> maximum annuel debiomasse).Il est à noter que la notion de classement est tout de même une donnée conservée car la couverturepar <strong>le</strong>s ulves <strong>des</strong> vasières plutôt que par <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> filamenteuses nous semb<strong>le</strong> indiquer unniveau trophique supérieur et <strong>des</strong> impacts <strong>sur</strong> l’écosystème plus importants (effet colmatant <strong>des</strong>algues en lame). Cela permet en outre de poursuivre avec un même indicateur la chronique antérieureet d’établir <strong>des</strong> cartes présentant ces vasières touchées par <strong>des</strong> proliférations d’ulves en plus <strong>des</strong> cartes<strong>des</strong> sites de baies sab<strong>le</strong>uses.Pour pouvoir faire <strong>des</strong> acquisitions photographiques plus exhaustives <strong>des</strong> vasières sans compromettre<strong>le</strong>s acquisitions <strong>sur</strong> <strong>le</strong> reste du <strong>littoral</strong>, deux <strong>sur</strong>vols spécifiques ont été effectués à <strong>des</strong> dates a prioriproches du maximum annuel (cf. § 2.5.).En 2010 et <strong>le</strong>s années antérieures, la digitalisation <strong>des</strong> dépôts algaux <strong>des</strong> sites vaseux (dits enclavés)était effectuée 1 fois par an, au maximum annuel parmi <strong>le</strong>s trois dates d’acquisition (mai, juil<strong>le</strong>t etseptembre) à condition que cel<strong>le</strong>s-ci soient classées comme étant touchées par une marée verte. En2011, par contre, pour <strong>des</strong> questions de financements disponib<strong>le</strong>s, il a été choisi de travail<strong>le</strong>r àl’échel<strong>le</strong> <strong>des</strong> masses d’eau et de ne procéder à la digitalisation <strong>des</strong> dépôts que pour une dizained’entre el<strong>le</strong>s parmi <strong>le</strong>s FRGT et <strong>le</strong>s FRGC assimilées à <strong>des</strong> FRGT de part la typologie de <strong>le</strong>ursdépôts (FRGC07, FRGC11, FRGC16 et FRGC39). Les digitalisations ont été effectuées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> moisd’inventaire correspondant au maximum annuel du développement algal, <strong>le</strong> choix du maximum étantfait par appréciation visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> dépôts à partir <strong>des</strong> photos aériennes prises lors <strong>des</strong> trois moisCimav P4 – rapport final mars 2012 11

d’inventaire. Ce changement de procédure a pour conséquence l’absence de digitalisation <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sitesenclavés qui appartiennent à une masse d’eau côtière ce qui entraîne une sous-estimation del’importance de la marée verte à l’échel<strong>le</strong> de la masse d’eau. Pour illustrer ce cas, la figure ci-<strong>des</strong>sousillustre la masse d’eau côtière FRGC09 qui contient 9 sites dont 3 enclavés (Anse de Perros, Penvernet Diben) <strong>sur</strong> <strong>le</strong>squels aucune digitalisation n’a été effectuée au cours de l’année 2011. Néanmoins,cela conduit à une homogénéisation <strong>des</strong> données utilisées dans <strong>le</strong> cadre de l’évaluation de la qualitéécologique <strong>des</strong> masses d’eau côtières, <strong>le</strong>s sites enclavés n’étant comptabilisés qu’au maximum annuelde développement <strong>des</strong> algues <strong>vertes</strong> à l’inverse <strong>des</strong> sites ouverts qui peuvent faire l’objet de troisestimations par an (à condition que <strong>le</strong> site soit classé comme touché par une marée verte à ulves).Figure 1 : Découpage <strong>des</strong> masses d’eau <strong>sur</strong> la côte nord de la Bretagne (FRGC en rouge et FRGT en b<strong>le</strong>u) combiné audécoupage par sites à marées <strong>vertes</strong> (vio<strong>le</strong>t). Les trois sites enclavés sont indiqués par <strong>le</strong>s flèchesCimav P4 – rapport final mars 2012 12

Pour une vision complète de l’inventaire 2011 concernant <strong>le</strong>s masses d’eau de transition (FRGT) etassimilées (FRGC07, FRGC11, FRGC16 et FRGC39), la carte ci-<strong>des</strong>sous illustre <strong>le</strong>s masses d’eau <strong>sur</strong><strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s données ont été ou non acquises.Figure 2 : Illustration <strong>des</strong> masses d’eau dont <strong>le</strong>s blooms macroalgaux sont représentatifs <strong>des</strong> milieux vaseux. Lesmasses d’eau pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s données ont été complètement acquises apparaissent en b<strong>le</strong>u. A l’inverse, <strong>le</strong>s massesd’eau pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> données partiel<strong>le</strong>s ou aucune donnée n’ont été acquises apparaissent en noir. Enfin, <strong>le</strong>s sitesenclavés appartenant à une masse d’eau côtière et pour <strong>le</strong>squels aucune donnée n’a été acquise sont représentés en noir etindiqués par une flèche.Les masses d’eau ayant fait l’objet de digitalisation pour l’année 2011 sont <strong>le</strong>s suivantes : FRGT02,FRGT03, FRGT04, FRGT06, FRGT07, FRGT08, FRGT14, FRGT20, FRGT21, FRGT23,FRGT24, FRGT25 et FRGC39. Le choix <strong>des</strong> masses d’eau à digitaliser s’est porté en priorité <strong>sur</strong>cel<strong>le</strong>s étant en dehors du bon état écologique à la suite du classement DCE de 2010. Néanmoins,toutes <strong>le</strong>s acquisitions aériennes ont été effectuées quel<strong>le</strong> que soit la masse d’eau ce qui pourrapermettre, <strong>le</strong> cas échéant, de procéder à <strong>des</strong> digitalisations complémentaires. Les résultats sontactuel<strong>le</strong>ment en cours de finalisation et seront présentés dans <strong>le</strong> rapport DCE Loire-Bretagne 2011.2.3. Indice d’eutrophisationLa me<strong>sur</strong>e d’un « niveau d’eutrophisation » dans différents sites à marées <strong>vertes</strong> est possib<strong>le</strong> par uneanalyse saisonnière de teneurs internes <strong>des</strong> Ulves en azote et phosphore. Le principe d’utilisation decet indicateur biochimique repose <strong>sur</strong> l’existence d’une relation entre ces quotas azotés ouphosphorés et la croissance de l’algue, relation lui conférant un caractère d’indicateur nutritionnel decroissance. Il permet de manière généra<strong>le</strong> d’analyser l’action limitante <strong>des</strong> flux d’azote et dephosphore <strong>sur</strong> la croissance <strong>des</strong> Ulves en période estiva<strong>le</strong>, en relation avec certains facteursclimatiques.Cimav P4 – rapport final mars 2012 13

L’analyse saisonnière <strong>des</strong> quotas internes <strong>des</strong> algues permet plus particulièrement :• d’établir un état de référence nutritionnel pour <strong>le</strong> degré d’eutrophisation atteint dans <strong>le</strong> site, enme<strong>sur</strong>ant <strong>le</strong> niveau de saturation de la croissance <strong>des</strong> algues par <strong>le</strong>s sels nutritifs. Ce niveauexprime aussi la sensibilité du site à <strong>des</strong> apports supplémentaires en sels nutritifs, comme sarésistance potentiel<strong>le</strong> à <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es préventives (en cas de <strong>sur</strong>saturation de la croissance).• de mettre en place un indicateur de suivi pour contrô<strong>le</strong>r en continu l’effet de me<strong>sur</strong>es préventives<strong>sur</strong> <strong>le</strong> bassin versant. Cet effet peut s’observer <strong>sur</strong> la composition chimique <strong>des</strong> algues avantmême de pouvoir être me<strong>sur</strong>é <strong>sur</strong> la croissance ou la quantité d’algues produites.• de mettre en évidence, dans certains sites, une aggravation pluriannuel<strong>le</strong> de la situation alors quela « marée verte apparente » me<strong>sur</strong>ab<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s stocks en place semb<strong>le</strong> ne plus évoluer.Le programme a consisté à me<strong>sur</strong>er <strong>le</strong> niveau de saturation de la croissance <strong>des</strong> algues par ladisponibilité d’azote et de phosphore dans 21 sites touchés (14 points de prélèvements <strong>sur</strong> <strong>des</strong> sites« classiquement suivis » et 8 nouveaux sites n’ayant jamais ou il y a plus de 10 ans fait l’objet deme<strong>sur</strong>es) <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes <strong>breton</strong>nes par l’établissement de profils saisonniers (suivi bimensuel àhebdomadaire selon <strong>le</strong>s sites et la période) de l’évolution <strong>des</strong> quotas internes <strong>des</strong> algues. Lephosphore est intégré (ou plutôt réintégré) depuis 2010 dans <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> de composition chimique<strong>des</strong> ulves, suite la mise en évidence (dans <strong>le</strong> cadre <strong>des</strong> projets P3-2008 et 2009) que <strong>le</strong> phosphorepouvait à la période récente co-limiter avec l’azote la croissance <strong>des</strong> algues dans certains sites.‣ Moyens mis en œuvre :Prélèvements et identification <strong>des</strong> différentes espèces d’Ulves. Tri, conditionnement, analyse <strong>des</strong>échantillons. Traitement <strong>des</strong> données et interprétation <strong>des</strong> profils de composition interne.• Description de l’indicateur :L’indicateur consiste à analyser l’évolution <strong>des</strong> teneurs en azote ou en phosphore <strong>des</strong> Ulves, parrapport aux niveaux Q1N ou Q1P, en <strong>des</strong>sous <strong>des</strong>quels la croissance <strong>des</strong> algues est limitée par N ou P,et Q0N ou Q0P à partir <strong>des</strong>quels la croissance s’annu<strong>le</strong> (cf. Dion et LeBozec, 1997). Ces va<strong>le</strong>urs dequotas ont été consolidées à partir de données de la littérature établies pour <strong>des</strong> ulves (Villares etCabal<strong>le</strong>ira, 2004, Daalsgard et Krause-Jensen, 2006) et à partir d’expérimentations réalisées au CEVA<strong>sur</strong> Ulva armoricana (CIMAV P3 2009, 2010, 2011). La méthode de référence pour <strong>le</strong> dosage de l’azoteest la méthode Kjeldahl. La méthode utilisée pour <strong>le</strong> phosphore est un dosage par ICP.Pour l’azote on retiendra que 80 à 100 % de la croissance maxima<strong>le</strong> est maintenue au-<strong>des</strong>sus d’unquota critique (Q1N) de 2 % de la matière sèche (M.S), et que la croissance s’annu<strong>le</strong> en <strong>des</strong>sous d’unquota de subsistance de 0,9 % de la M.S.Pour <strong>le</strong> phosphore on considèrera que la croissance commence à être limitée en <strong>des</strong>sous 0.12% de laMS et qu’el<strong>le</strong> s’annu<strong>le</strong> à 0.05% de la MS (cf. résultats du projet CIMAV P3 2010).On prendra comme hypothèse que Ulva rotundata, présente dans certains sites, possède <strong>le</strong>s mêmescaractéristiques de quotas limitants que Ulva armoricana, espèce la plus répandue dans <strong>le</strong>s marées<strong>vertes</strong> et qui est la seu<strong>le</strong> à avoir fait l’objet d’investigations précises pour la détermination de sesquotas internes critiques et de subsistance.Cimav P4 – rapport final mars 2012 14

• Prélèvement, traitement et analyse <strong>des</strong> échantillons :Les algues ont été pré<strong>le</strong>vées à une fréquence bimensuel<strong>le</strong> (hebdomadaire <strong>sur</strong> certains sites <strong>sur</strong> lapériode la plus signifiante) à différents points d’échantillonnages (tab<strong>le</strong>au 1), totalisant 251prélèvements effectués dès l’apparition nette et régulière <strong>des</strong> algues <strong>sur</strong> l’estran <strong>des</strong> sites, c’est à dire àpartir du 18 avril pour <strong>le</strong>s premiers touchés et jusqu’au 1 er septembre <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s sites tardifs. A chaquedate et lieu de prélèvement, <strong>le</strong>s algues ont été échantillonnées à marée basse, au niveau de la massed’algues flottantes de bas de plage. 7 à 10 échantillons de 20 à 50g ont été, à chaque fois que <strong>le</strong>squantités d’algues présentes <strong>le</strong> permettaient, récoltés à une dizaine de mètres <strong>le</strong>s uns <strong>des</strong> autres, puisrassemblés en un seul lot dans un sac plastique. De retour au laboratoire, <strong>le</strong>s lots ont été conditionnés(nettoyage, rinçage, déshydratation) pour stockage avant analyse. Avant chaque analyse, <strong>le</strong>s lots ontété homogénéisés au broyeur à couteaux. Chaque lot a fait l’objet d’une analyse, pour la matière sèche,l’azote Kjeldah (241 dosages N) et, pour <strong>le</strong> phosphore total (241 dosages P). L’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> dosagesest réalisé par In Vivo labs, laboratoire agréé COFRAC, sous traitant du CEVA.• Plan de prélèvements et localisation <strong>des</strong> sites : La liste de sites établie en 2010 a été sensib<strong>le</strong>ment augmentée en 2011 pour prendre en compte :oola totalité <strong>des</strong> « sites principaux », faisant actuel<strong>le</strong>ment l’objet de modélisations d’objectifsde qualité à atteindre aux exutoires et/ou d’actions BV spécifique dans <strong>le</strong> cadre du plangouvernemental AV. Ces critères ont justifié la réintégration de l’Anse de Locquirec etde l’Anse du Dossen dans la liste de sites 2011.un ensemb<strong>le</strong> additionnel de « petits sites », historiquement considérés comme moinsimportants mais ayant présentant <strong>des</strong> proliférations suffisamment importantes lors del’analyse de tous <strong>le</strong>s sites régionaux (travail CEVA de qualification <strong>des</strong> sites pourl’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour soutenir l’action <strong>des</strong> SAGEs) et dont <strong>le</strong>s niveauxnutritionnels ne sont pas connus (au moins pour la période récente).Liste additionnel<strong>le</strong> <strong>des</strong> 8 petits sites :Bréhec,Trestel,Moguéran,Aber Wrac’hFort Bloqué,Larmor Plage,PenvinsMine d’OrTab<strong>le</strong>au 1 : localisation <strong>des</strong> points de prélèvement 20111. Estuaire de la Rance – Mouillage de St Jouan2. Baie de la Fresnaye – Rideau Est : pas d’algues <strong>vertes</strong> en 20113. Baie de St Brieuc – Bouchots de l’Anse de Morieux4. Baie de Binic – Rideau Nord5. Anse de Bréhec – Rideau6. Plage de Trestel – Rideau7. Baie St Michel en Grève – Rideau8. Baie de Locquirec –Plage de Tossenn (rideau)9. Anse de Horn Guil<strong>le</strong>c – Moguériec (rideau)Cimav P4 – rapport final mars 2012 15

10. Anse de Guisseny – Plage du Club nautique (rideau)11. Moguéran – Plage de Koréjou (rideau)12. Aber Wrac’h – Mouillage de Keridaouen13. Baie de Douarnenez – Plage de Ste Anne (rideau)14. Baie de Douarnenez – Plage du Ry (rideau)15. Baie de Concarneau - Plage de Ker<strong>le</strong>ven16. Le Fort Bloqué – Mouillage de Fort Bloqué17. Larmor Plage – Plage de Toulhars (si absence d’algue, prélèvement à La Nourriguel)18. Rade de Port Louis – vasière du Quélisoy19. Rivière de Vannes – Grève de Larmor Gwened – Arcal20. Rivière de Vannes - Vasière de Séné21. Pointe de Penvins – Plage de Penvins - Eco<strong>le</strong> de voi<strong>le</strong>22. Penestin – Mouillage de Poudrantais la fréquence d’échantillonnage a été globa<strong>le</strong>ment bimensuel<strong>le</strong>s dans l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> sites, généranten moyenne 10 prélèvements par site au cours de la saison de prolifération. Les sites principauxde la première liste ont toutefois fait l’objet de 3 campagnes de prélèvements supplémentaires,afin de consolider à une échel<strong>le</strong> hebdomadaire l’analyse la <strong>des</strong>cente <strong>des</strong> quotas azotés etphosphorés <strong>sur</strong> la période la plus critique du développement du bloom (mi juin à fin juil<strong>le</strong>t).Cimav P4 – rapport final mars 2012 16

2.4. Evaluation <strong>des</strong> stocks totaux‣ Estimation du stock infra<strong>littoral</strong>Les prospections sont réalisées au moyen de plongées tractées par aquaplane. Une équipe de troisplongeurs professionnels, incluant deux ou trois techniciens CEVA, suivant <strong>le</strong>s missions, est utilisée.Les investigations sous-marines se dérou<strong>le</strong>nt entre <strong>le</strong> 0 SHOM et l’isobathe 10 mètres. A chaquechangement de densité d’algue <strong>sur</strong> <strong>le</strong> fond est réalisé un prélèvement de biomasses d’ulves <strong>sur</strong> 1 m²(pesées au retour de mission).Les informations de position sont enregistrées à l’aide d’un GPS différentiel dont <strong>le</strong>s points sontdirectement récupérés <strong>sur</strong> ordinateur au moyen d’un câb<strong>le</strong> de communication. Ces informations sontensuite transférées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> Système d’Information Géographique Arcgis. Cette étape permet devisualiser <strong>le</strong>s trajets et <strong>le</strong>s prélèvements réalisés <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la mission.Pour accéder à une estimation du stock immergé d’ulves, <strong>le</strong>s données ponctuel<strong>le</strong>s de prélèvementsont interpolées à l’ensemb<strong>le</strong> de la zone prospectée. Ce traitement est réalisé au moyen du modu<strong>le</strong>Spatial Analyst du logiciel Arcgis. La méthode d’interpolation dite <strong>des</strong> « plus proches voisins » estutilisée avec <strong>le</strong>s mêmes paramètres que lors <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es antérieures ce qui permet de rendre <strong>le</strong>sdonnées plus aisément comparab<strong>le</strong>s. Dans cette méthode, la procédure attribue à un pixel donné lamoyenne arithmétique <strong>des</strong> quatre plus proches points de prélèvements (pondération par la distanceau carré). Le poids <strong>des</strong> points de me<strong>sur</strong>es sera d’autant plus faib<strong>le</strong> que sa distance est grande parrapport au pixel considéré pour l’interpolation. La tail<strong>le</strong> <strong>des</strong> pixels générés (entité à laquel<strong>le</strong> sontrapportées <strong>le</strong>s interpolations) est fixée à 10*10 m².‣ Estimation du stock <strong>sur</strong> estran et dans <strong>le</strong> rideau au moment de la prospection sous marineL’estimation <strong>des</strong> dépôts <strong>sur</strong> plage au maximum estival <strong>des</strong> stocks est réalisée à partir <strong>des</strong> prises devues aériennes acquises dans <strong>le</strong> cadre du suivi <strong>sur</strong>facique <strong>des</strong> sites. Pour <strong>le</strong>s estimations hiverna<strong>le</strong>s <strong>des</strong>vols spécifiques sont déc<strong>le</strong>nchés pour appréhender <strong>le</strong>s dépôts <strong>sur</strong> estran si cela est jugé nécessaire(présence d’algues détectée <strong>sur</strong> estran). Des équipes au sol, sont déployées <strong>le</strong> jour du <strong>sur</strong>vol poureffectuer <strong>le</strong>s prélèvements <strong>sur</strong> l’estran (sauf cas <strong>des</strong> vasières pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> missions décalées deplusieurs jours sont possib<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s algues étant très peu mobi<strong>le</strong>s en conditions météorologiquesstab<strong>le</strong>s). A chaque prélèvement est associé un point GPS et sont re<strong>le</strong>vés : <strong>le</strong> poids de l’échantillon <strong>sur</strong>¼ de mètre carré, l’estimation du taux de recouvrement de l’estran par <strong>le</strong>s algues <strong>vertes</strong>, <strong>le</strong> type dedépôts, photographie du dépôt et du quadrat de prélèvement. Les me<strong>sur</strong>es de biomasses sonteffectuées <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain ou au retour au laboratoire après avoir été remouillées (pour <strong>le</strong>s dépôts secs)puis égouttées une minute, ce qui permet de passer de façon fiab<strong>le</strong> à une estimation de la matièresèche (bonne relation algues égouttées une minute / matière sèche). En ce qui concerne <strong>le</strong> rideau, <strong>le</strong>salgues étant distribuées <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la hauteur d’eau, la quantification de ce dernier est réalisée àl’aide de « quadrats » circulaires spécifiques dotés d’un fi<strong>le</strong>t en forme de « chaussette » afin derécupérer la totalité <strong>des</strong> algues présentes dans la colonne d’eau au moment de la me<strong>sur</strong>e.Les prises de vues aériennes sont ensuite importées sous <strong>le</strong> logiciel SIG Arcgis <strong>le</strong>quel permet ungéoréférencement de l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> clichés numérisés. On obtient ainsi une mosaïque d’imagesgéoréférencées permettant une délimitation précise <strong>des</strong> différents dépôts et <strong>le</strong>urs taux de couverture.A ces informations en couverture sont ajoutées <strong>le</strong>s données de me<strong>sur</strong>e de biomasse / m2 (rapportéesà <strong>des</strong> kg/m2 d’équiva<strong>le</strong>nt 100 % de couverture) pour estimer <strong>le</strong>s biomasses tota<strong>le</strong>s d’algues présentesdans chaque polygone.Cimav P4 – rapport final mars 2012 17

2.5. Missions réalisées‣ Contrô<strong>le</strong> de <strong>sur</strong>veillance DCE (financé en dehors de ce programme)Toutes <strong>le</strong>s missions planifiées ont pu être réalisées aux pério<strong>des</strong> prévues. Les contraintes spécifiquesde <strong>sur</strong>vol de la rade de Brest (zone militaire P112) n’ont cependant pas permis de <strong>sur</strong>vo<strong>le</strong>r l’ensemb<strong>le</strong>de la rade de Brest (autorisation de <strong>sur</strong>vol refusée). Les opérations de terrains ont été densifiées <strong>sur</strong>cette zone pour compenser cette impossibilité de <strong>sur</strong>vol (secteur de la presqu’i<strong>le</strong> de Crozonprincipa<strong>le</strong>ment ; <strong>le</strong>s secteurs du fond de rade <strong>sur</strong> la partie Aulne comme Elorn étant accessib<strong>le</strong> en<strong>sur</strong>vol comme <strong>le</strong> présente la carte 1).Les <strong>sur</strong>vols ont été réalisés aux dates et coefficients de marées suivants :Mai :- 16 mai : Sud Loire ; coef. 92- 17 mai : côtes de Bretagne Sud; coef. 99- 18 mai : côtes de Bretagne Nord (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisation P112refusée) ; coef. 101Juil<strong>le</strong>t :- 14 juil<strong>le</strong>t : côtes de Bretagne Nord (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisation P112refusée) ; coef. 77- 15 juil<strong>le</strong>t : côtes de Bretagne Sud ; coef. 84- 18 juil<strong>le</strong>t : côtes Sud Loire ; coef. 86- 20 juil<strong>le</strong>t : <strong>sur</strong>vol complémentaire <strong>des</strong> vasières du Sud Bretagne (Estuaire de la Vilaine, de Penerf,de la rivière d’Auray, de la rivière de Crac’h, ria d’Etel, estuaire du Blavet et du Scorff, de la Laïta,de l’Aven et du Belon, de l’Odet) ; coef. 68NB : Les acquisitions <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s autres vasières ont été réalisées en même temps que <strong>le</strong>s acquisitionscôtières <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>vols de juil<strong>le</strong>t, mai ou septembre.Septembre :- 13 septembre : côtes de Bretagne Sud ; coef. 88- 14 septembre : côtes du Sud Loire ; coef. 86- 15 septembre : côtes de Bretagne Nord (exclusion d’une partie de la rade de Brest / autorisationP112 refusée) ; coef. 82Rapidement après chaque vol, l’équipe du CEVA a été mobilisée <strong>sur</strong> <strong>le</strong> terrain pour contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong> typed’algue repéré en aérien. L’intervention rapide permet de minimiser <strong>le</strong> risque de ne pas retrouver, lors<strong>des</strong> contrô<strong>le</strong>s de terrain, <strong>le</strong>s algues photographiées lors de la mission aérienne. Ces contrô<strong>le</strong>s ont puêtre réalisés <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites pour <strong>le</strong>squels cela a été jugé nécessaire.‣ <strong>Suivi</strong> aérien complémentaireLes 4 <strong>sur</strong>vols complémentaires se sont déroulés comme prévus, aux dates suivantes :- 19 avril ; coef. 110,- 16 juin ; coef. 91,- 15 août ; coef. 89,- 14 octobre ; coef. 81.Cimav P4 – rapport final mars 2012 18

‣ Missions de prélèvement « indices d’eutrophisation »Les algues ont été pré<strong>le</strong>vées à une fréquence bimensuel<strong>le</strong>, dans la me<strong>sur</strong>e où <strong>le</strong>ur présence permettait<strong>le</strong>s prélèvements, <strong>sur</strong> tous <strong>le</strong>s sites présentés dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 1 du paragraphe 2.3., à partir du 18 avrilpour <strong>le</strong>s premiers prélèvements et jusqu’au 1 er septembre pour <strong>le</strong>s derniers. De plus <strong>sur</strong> 12 sites listésdans la première partie <strong>le</strong>s prélèvements ont été hebdomadaires <strong>sur</strong> la période mi juin à fin juil<strong>le</strong>t.‣ Missions d’évaluation <strong>des</strong> stocks totauxDates <strong>des</strong> missions été 2011(estimation stocks maximaux)Secteurs côtiers concernés Biomasse infralittora<strong>le</strong> Biomasse <strong>sur</strong> estranBaie de Saint Michel en Grève 16 juin au 1 er juil<strong>le</strong>t Le 1 er juil<strong>le</strong>t 2011Dates <strong>des</strong> missions hiver 2011-2012(estimation stocks minimaux)Secteurs côtiers concernés Biomasse infralittora<strong>le</strong> Biomasse <strong>sur</strong> estranBaie de Saint Michel en Grève - 7 février 2012Vasières la baie du Lédano (Trieux) -Survol <strong>le</strong> 7 février 2012 etterrain <strong>le</strong> 26 janvier 2012Cimav P4 – rapport final mars 2012 19

3- RESULTATS3.1- Dénombrement <strong>des</strong> sites en Bretagne (suivi DCE <strong>sur</strong>veillance, financé en dehors de ceprogramme)Bien que ne faisant pas parti du programme 2011 « suivis complémentaires » est proposée ici une analyse à l’échel<strong>le</strong> dela Bretagne <strong>des</strong> sites concernés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> la base <strong>des</strong> observations conduites pour <strong>le</strong> « programmeDCE <strong>sur</strong>veillance » <strong>des</strong> côtes Loire Bretagne (commande Ifremer). Cette analyse permet de poursuivre la série acquisedans <strong>le</strong> cadre de Pro<strong>littoral</strong> et même antérieurement pour <strong>le</strong> compte de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne depuis 1997.Il ne s’agit ici que d’une extraction <strong>des</strong> données acquises à l’échel<strong>le</strong> du <strong>littoral</strong> Loire Bretagne pour l’Ifremer (DCESurveillance).Le premier rô<strong>le</strong> de ce suivi est l’observation loca<strong>le</strong> de la colonisation par <strong>le</strong>s ulves, la mise « sous<strong>sur</strong>veillance » de certains points du <strong>littoral</strong> et l’archivage de ces observations. Cela permetaussi d’évaluer l’évolution de la marée verte au cours de l’année et <strong>sur</strong> une période pluriannuel<strong>le</strong>débutant en 1997, année du premier inventaire régional commandé au CEVA par l’Agence de l’EauLoire-Bretagne (pas d’évaluation <strong>sur</strong>facique disponib<strong>le</strong> avant 2002 à l’échel<strong>le</strong> Bretagne). Par ail<strong>le</strong>urs, lalocalisation précise <strong>des</strong> sites permet de percevoir <strong>le</strong>ur répartition géographique et l’apparition denouveaux sites <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> (vérifier que l’observation concerne un nouveau site et non pasun site préexistant dont <strong>le</strong>s échouages seraient repartis différemment <strong>des</strong> années précédentes). Enfin,<strong>des</strong> premiers éléments de caractérisation <strong>des</strong> sites peuvent être re<strong>le</strong>vés notamment en ce qui concerne<strong>le</strong>ur typologie (sites enclavés développant <strong>des</strong> proliférations <strong>sur</strong> vase ou plus ouverts, <strong>sur</strong> sab<strong>le</strong>) et <strong>le</strong>sespèces d’algues proliférantes à l’origine <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong>.3.1.1- Inventaire <strong>des</strong> sites touchés par une marée verte à ulves en 2011Les sites repérés par avion sont classés comme sites à « échouages d’ulves » à partir du moment où<strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>s par avion et <strong>le</strong>s vérités-terrain mettent en évidence une proportion jugée« anorma<strong>le</strong> » d’ulves (visuel<strong>le</strong>ment un tiers d’ulves dans l’échouage). Une partie de ces sites sont <strong>des</strong>sites d’échouage de goémon, parfois de très petite tail<strong>le</strong> (quelques dizaines ou centaines de mètrescarrés). Dans la me<strong>sur</strong>e où la présence d’ulves est significative, <strong>le</strong> site est classé car on ne peut exclureun lien avec l’eutrophisation du milieu qui provoque une croissance « anorma<strong>le</strong> » <strong>des</strong> algues et <strong>des</strong>algues <strong>vertes</strong> plus particulièrement (croissance rapide de ces algues). Les vasières, si el<strong>le</strong>s sont, en plusou moins grande partie, cou<strong>vertes</strong> par <strong>des</strong> ulves sont éga<strong>le</strong>ment classées comme touchées. Il estimportant de répertorier ces sites (réponses à <strong>des</strong> riverains préoccupés par ces échouages, « a<strong>le</strong>rteprécoce » en cas d’apparition d’échouages plus ou moins importants et devenant réguliers). Ces sitesne peuvent pour autant être tous assimilés aux quelques grands sites régionaux dits à « marées<strong>vertes</strong> », <strong>sur</strong> <strong>le</strong>squels la production d’ulves est considérab<strong>le</strong> et dure plusieurs mois de l’année,provoquant <strong>des</strong> échouages massifs, sources de nuisances pour <strong>le</strong>s riverains et touristes. Aussi, <strong>le</strong>dénombrement de sites est un indicateur qu’il convient d’utiliser avec prudence.L’importance de la marée verte de l’année sera qualifiée de façon plus fine à traversl’indicateur <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces cou<strong>vertes</strong> par <strong>le</strong>s ulves.Notion de « site touché » par <strong>le</strong>s échouages d’ulves :Au fil <strong>des</strong> années de suivis <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> en Bretagne, <strong>le</strong> CEVA a classé comme « sites » <strong>le</strong>s zones dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>sapparaissaient <strong>des</strong> échouages d’ulves si ceux-ci étaient distincts de sites préexistants : site pouvant être alimenté par uncours d’eau différent et présentant une discontinuité avec <strong>le</strong>s dépôts de sites voisins (classiquement séparés par une pointerocheuse, ou un secteur côtier indemne d’algues). Le dénombrement <strong>des</strong> sites dépendant largement la définition de « site »doit donc être considéré avec prudence. A titre d’illustration, la baie de Douarnenez qui peut être considérée comme une« baie touchées » est en réalité dans <strong>le</strong>s inventaires décomposée en 11 « sites » distincts.Cimav P4 – rapport final mars 2012 20

L’année 2011 n’ayant comporté, comme c’était déjà <strong>le</strong> cas depuis l’année 2007, que trois inventairesrégionaux, au lieu de 4 entre 2002 et 2006, il n’est pas possib<strong>le</strong> de comparer de façon brute <strong>le</strong>sdonnées de 2011 à la série 2002-2006. Pour pouvoir comparer au mieux <strong>le</strong>s données de l’année, sontisolés <strong>le</strong>s inventaires « d’été » (juil<strong>le</strong>t ou septembre) pour <strong>le</strong>s comparer aux données <strong>des</strong> annéesantérieures.Les sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves pendant la période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t ou septembre)Afin de pouvoir comparer avec <strong>le</strong>s années 2000 à 2010 concernées par au moins deux <strong>sur</strong>vols enpériode estiva<strong>le</strong>, ne sont considérés ici que <strong>le</strong>s dénombrements de juil<strong>le</strong>t et septembre 2011.On comptabilise alors <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> :• 79 sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves en juil<strong>le</strong>t 2011 (annexe 1)• 55 sites touchés en septembre 2011 (annexe 1)• 84 sites au total touchés en juil<strong>le</strong>t ou en septembre 2011 (carte 2)Pour ce qui est de la période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>t – septembre), l’année 2011 est, avec 84 sitesrecensés, à un niveau nettement plus bas que 2009 mais identique à 2010 (cf. § 3.1.2). Sur ces 84sites « estivaux », 50 sont touchés lors <strong>des</strong> deux inventaires et 34 lors d’un <strong>des</strong> deux inventaires.Nombre de sites touchés en été 2011 (juil<strong>le</strong>t ou septembre)561429592211350total840 20 40 60 80 100Figure 3 : nombre de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves au moins une fois pour <strong>le</strong>s inventaires estivaux en 2011(juil<strong>le</strong>t ou septembre).La carte 2 et la figure 3 montrent la nette prédominance, en nombre de sites du département duFinistère qui, <strong>sur</strong> cette période de l’année regroupe en 2011 plus <strong>des</strong> deux tiers (70%) du total<strong>des</strong> sites <strong>des</strong> côtes <strong>breton</strong>nes ; suit avec plus de quatre fois moins de sites <strong>le</strong> département duMorbihan puis celui <strong>des</strong> Côtes d’Armor (5 fois moins). En 2011, <strong>sur</strong> cette période de l’année, aucunsite n’a été classé comme touché par <strong>des</strong> échouages d’ulve <strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> d’Il<strong>le</strong> et Vilaine (tous <strong>le</strong>s sitesde la Rance étaient d’après nos observations plutôt couverts d’algues <strong>vertes</strong> filamenteuses et nond’ulves à partir de juil<strong>le</strong>t ce qui explique cet absence de classement). A noter l’absence de sitestouchés à l’Est de la baie de Saint Brieuc en 2011 ce qui est exceptionnel. Cet indicateur netient pas compte de l’importance relative <strong>des</strong> sites ; l’analyse <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces <strong>des</strong> sites (cf. § 3.2) donneune image très différente de l’importance du phénomène par département.Cimav P4 – rapport final mars 2012 21

Echouages d'ulves observés en juil<strong>le</strong>t ou septembre 2011L'ensemb<strong>le</strong> du linéaire côtier est <strong>sur</strong>volé àmarée basse de fort coefficient. Les sitessont classés comme touchés à partir dumoment où <strong>le</strong>s dépôts sont décelab<strong>le</strong>sd'avion et que <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s de terrainmettent en évidence <strong>des</strong> proportionsanorma<strong>le</strong>s d'ulves. Certains sites sont detrès petite tail<strong>le</strong> et ne correspondent pas àla <strong>des</strong>cription classique de "marée verte".GUISSENYMOGUERAN/COREJOUBRIGNOGAN PORS-GUEN/PORS-MEURHORN/GUILLECKERLOUAN PLOUNEOURTY NOD/RADE DE MORLAIXDIBENPORZ BILIECLOCQUEMEAUANSE DE PERROSTRESTELPELLINECJAUDYLEDANOBINIC/ETABLES-SUR-MERLimite del'inventairePORTSALLABER BENOITMOULIN-BLANCGOULVENABER WRACHKEREMMAELORNKERVALIOU/KERFISSIENPORT NEUFPENZEMOULIN-DE-LA-RIVELOCQUIRECBEG LEGUERSAINT-MICHEL-EN-GREVETINDUFF/MOULIN NEUFDAOULASROSCANVELMORGATHOPITAL CAMFROUTAULNE/FOND DE RADEYFFINIACMORIEUXPOSTOLONNECPORSLOUSABERTREZ-BIHAN/TREZ-BELLECLIEUE-DE-GREVEKERVIJEN/TY AN QUERSAINTE-ANNE-LA-PALUDBAIE DES TREPASSESKERVEL/TREZMALAOUENPORT RHU/TREBOULRYLOCHPORT LA FORET84 sites touchésAUDIERNEPOULDONILE-TUDYODETCAP COZCONCARNEAUCABELLOUSites de type vasièresTREVIGNONAVENFORT-BLOQUEsite classé 1 foisMOUSTERLINPORT LOUISsite classé 2 foissite classé 3 foisSites de type plagessite classé 1 foissite classé 2 foissite classé 3 foisGUILVINECLESCONIL.BEG MEILBEG MEIL NORDANSE DEPOULDOHANKERLEVEN/SAINT-LAURENTPORT-MANECHPOULDUKERPAPELARMOR-PLAGECOUREGANTPOINTE DE GAVRESERDEVENRIA D ETELAURAYNORD OUESTGOLFE 56NORD EST GOLFE 56MINE D OROccurences calculées <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s 3 inventairesgénéraux de mai, juil<strong>le</strong>t et septembre 20110 30 60KmCarte 2PENVINSLimite del'inventairePOINTE DU BILE

Les sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de la saisonLes suivis, avant la mise en place de Pro<strong>littoral</strong> en 2002, ne comportaient que <strong>des</strong> inventaires enpériode estiva<strong>le</strong>, ce qui avait été analysé comme réducteur, certains secteurs étant concernés par <strong>des</strong>échouages très précoces, d’autres par <strong>des</strong> échouages tardifs, d’autres encore par <strong>des</strong> échouagesirréguliers et dépendants <strong>des</strong> conditions météorologiques lors du vol ou dans <strong>le</strong>s jours qui précèdent(<strong>le</strong> fait d’augmenter <strong>le</strong> nombre de <strong>sur</strong>vols permet alors de diminuer <strong>le</strong> « risque » de passer à côté deces sites d’échouage). Afin de percevoir <strong>le</strong> phénomène de façon plus complète et de mieux estimerl’évolution annuel<strong>le</strong> <strong>sur</strong> chaque site, deux <strong>sur</strong>vols supplémentaires, l’un printanier, l’autre automnal,étaient réalisés chaque année de 2002 à 2006. Le paragraphe précédent présentait <strong>le</strong>s suivis au travers<strong>des</strong> deux <strong>sur</strong>vols « estivaux » juil<strong>le</strong>t et septembre. Depuis 2007, en plus de ces deux <strong>sur</strong>vols estivaux« exhaustif » <strong>des</strong> côtes un troisième se dérou<strong>le</strong> en mai. L’exploitation de cet inventaire supplémentairepermet d’améliorer la perception du phénomène.‣ Un dénombrement de sites plus comp<strong>le</strong>tEn mai, 76 sites ont été classés comme touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves, niveau très supérieur à2010 (42 sites) mais proche de celui de l’année 2009 (75 sites). En 2011 (contrairement au cas de2010) l’ajout de cet inventaire de mai augmente beaucoup <strong>le</strong> nombre total de sites touchés <strong>sur</strong>l’ensemb<strong>le</strong> de l’année (+18 sites) pour <strong>le</strong> <strong>littoral</strong> <strong>breton</strong> par rapport à la seu<strong>le</strong> période estiva<strong>le</strong> (juil<strong>le</strong>tseptembre).Les sites de l’Est <strong>des</strong> Côtes d’Armor et de l’Il<strong>le</strong> et Vilaine touchés en 2011 <strong>le</strong> sont tousuniquement en mai, ce qui explique qu’ils n’apparaissaient pas <strong>sur</strong> la carte 2 (Rance et Lancieux). Legrand nombre de site en mai, <strong>sur</strong>tout au regard du nombre de sites en juil<strong>le</strong>t ou septembre, indique <strong>le</strong>caractère précoce de l’année ou du moins la moindre prolifération en fin de saison.• 76 sites touchés en mai (annexe 1),• 18 sites repérés uniquement en mai,• 102 sites au total <strong>sur</strong> l’ensemb<strong>le</strong> de l’année (carte 3).Nombre de sites touchés en 2011 (3 inventaires)561829652215354total1020 20 40 60 80 100 120Figure 4 : nombre de sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves au moins une fois en 2011 (mai, juil<strong>le</strong>t, septembre).Sur <strong>le</strong>s 18 sites qui étaient dénombrés en mai 2011 mais ne l’étaient pas <strong>sur</strong> la seu<strong>le</strong> période estiva<strong>le</strong>(juil<strong>le</strong>t+septembre), on en trouve 6 <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s côtes finistériennes et 4 pour chacun <strong>des</strong> autresdépartements.Sur l’ensemb<strong>le</strong> de l’année, <strong>le</strong> département du Finistère comprend prés <strong>des</strong> deux tiers (64 %) du total<strong>des</strong> sites répertoriés en Bretagne. Viennent ensuite <strong>le</strong>s départements du Morbihan et <strong>des</strong> Côtesd’Armor (avec près de 4 fois moins de sites) et enfin nettement derrière <strong>le</strong> département d’Il<strong>le</strong> etVilaine.Cimav P4 – rapport final mars 2012 23

Cet inventaire <strong>des</strong> « localisations » touchées par <strong>des</strong> échouages d’ulves ne doit pas conduireà conclure <strong>sur</strong> l’importance <strong>des</strong> marées <strong>vertes</strong> par département, l’information <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s <strong>sur</strong>facescou<strong>vertes</strong> par site (cf. § 3.2) permet de mieux mettre en évidence l’importance <strong>des</strong>proliférations.L’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> 3 inventaires de 2011 est présenté dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au suivant avec <strong>le</strong> rappel<strong>des</strong> résultats <strong>des</strong> années antérieures (3 inventaires éga<strong>le</strong>ment pour 2007 à 2010, 4 inventaires pour <strong>le</strong>sannées 2002-2006). Les niveaux atteints depuis 2007 sont diffici<strong>le</strong>ment comparab<strong>le</strong>s aux annéesprécédentes dans la me<strong>sur</strong>e où l’on ne dispose plus d’inventaire en octobre (sous estimation dunombre de sites tardifs) ni en août. Par contre on dispose d’un inventaire en septembre plutôtqu’août (deux inventaires proches permettent a priori de moins bien distinguer <strong>des</strong> sites dont <strong>le</strong>sproliférations sont décalées dans <strong>le</strong> temps).Département 35 22 29 56 TotalMai 2010(2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010)Juil<strong>le</strong>t 2010(2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010)Août 2007 à 2010 : pasd’inventaire(2002, 2003, 2004, 2005, 2006)Septembre 2010(pas d’inventaire de 2002 à 2006,2007, 2008, 2009, 210)Octobre 2007 à 2010 :pas d’inventaire(2002, 2003, 2004, 2005, 2006)4(0, 0, 2, 4, 3, 4, 3,4, 1)0(1, 1, 2, 2, 3, 5, 4,5, 1)11(12, 9, 9, 10, 4, 8,12, 10, 5)10(14, 11, 12, 13, 10,11, 17, 16, 11)47(20, 19, 23, 27, 28,23, 28, 41, 27)55(43, 34, 45, 40, 48,46, 50, 51, 41)14(11, 10, 9, 17, 16,7, 9, 20, 9)14(12, 8, 11, 14, 16,13, 13, 20, 15)76(43, 38, 43, 58, 51,42, 52, 75, 42)79(70, 54, 70, 69, 77,75, 84, 92, 68)(0, 1, 2, 1, 3) (12, 9, 11, 11, 9) (34, 35, 34, 31, 32) (10, 2, 6, 9, 11) (56, 47, 53, 52, 55)0(5, 2, 2, 1)7(17, 15, 12, 10)40(45, 38, 43, 46)8(8, 11, 15, 12)55(75, 66, 72, 69)(1, 1, 4, 1, 2) (12, 10, 9, 8, 6) (36, 24, 26, 19, 30) (12, 5, 7, 8, 6) (60, 41, 46, 36, 44)Sites touchés par <strong>des</strong> échouages d’ulves <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s trois inventaires de 2011 comparés aux années 2002-2010 <strong>sur</strong> 3 ou 4dates d’inventaires. Le site de la Fresnaye, touché par <strong>des</strong> échouages d’Ulvaria (« ulvoïde ») en 2007, 2008 et 2009 aété classé dans ces sites.Chaque constat d’échouage d’ulves fait l’objet d’une fiche qui présente <strong>des</strong> photos de la proliférationobservée (aérienne et terrain) ainsi que diverses informations re<strong>le</strong>vées. Un modè<strong>le</strong> en est présenté enannexe 2 ; l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> fiches fait l’objet d’un CD ROM qui complète <strong>le</strong> présent rapport.Cimav P4 – rapport final mars 2012 24