Marzia Ponso, Il Sonderweg tedesco: nazionalismo o federalismo?

Marzia Ponso, Il Sonderweg tedesco: nazionalismo o federalismo?

Marzia Ponso, Il Sonderweg tedesco: nazionalismo o federalismo?

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IL SONDERWEG TEDESCO:<br />

NAZIONALISMO O<br />

FEDERALISMO?<br />

<strong>Marzia</strong> <strong>Ponso</strong><br />

1'·""<br />

\ J ••<br />

. .. .<br />

••<br />

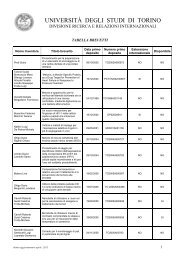

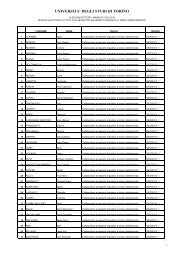

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO<br />

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI

Working Papers n. 11 – Ottobre 2008<br />

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI<br />

Torino, Italy

© DSP DSP DSP – (Dipartimento (Dipartimento di di Studi Studi Politici)<br />

Politici)<br />

Università di Torino<br />

Via Giolitti, 33<br />

10123 Torino - Italy<br />

Tel. +39 011 6704101/6704102<br />

Fax +39 011 6704114<br />

http://www.dsp.unito.it<br />

2

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI<br />

Università degli Studi di Torino<br />

Via Giolitti, 33 - 10123 Torino - Italy<br />

Tel. +39 011 6704101 / 6704102 Fax +39 011 6704114<br />

http://www.dsp.unito.it<br />

<strong>Il</strong> Dipartimento di Studi Politici ha carattere interdisciplinare e nasce dal<br />

progetto di studiare in modo integrato il mondo della politica in tutti i suoi<br />

aspetti: dalla riflessione teorica e storica sulla formazione delle idee e delle<br />

dottrine politiche, all'analisi comparata dei sistemi politici e delle forme di<br />

democrazia nelle società contemporanee, sullo sfondo dei processi di<br />

globalizzazione e di trasformazione delle relazioni internazionali.<br />

<strong>Il</strong> Dipartimento si è costituito l'8 novembre del 1982, per iniziativa di un<br />

gruppo di studiosi che intendevano raccogliere e sviluppare la tradizione di<br />

studi e ricerche fondata da maestri come Norberto Bobbio, Luigi Firpo e<br />

Alessandro Passerin d'Entrèves, che dalla metà degli anni cinquanta aveva<br />

trovato sede nell'Istituto di Scienze Politiche "Gioele Solari", nucleo della futura<br />

Facoltà di Scienze Politiche e successivamente disciolto in conseguenza della<br />

legge istitutiva dei dipartimenti universitari. In esso sono confluiti filosofi, storici,<br />

politologi e sociologi, che al di là del proprio ambito specialistico sono<br />

accomunati dall'interesse unitario per l'approfondimento della politica.<br />

All'interno del Dipartimento si possono distinguere varie aree di ricerca. La<br />

prima di esse concerne lo studio del pensiero politico in prospettiva storica,<br />

dai classici del pensiero antico e medioevale alle ideologie e dottrine politiche<br />

contemporanee. Una seconda area, di carattere politologico e sociologico,<br />

riguarda lo studio delle forme di stato e di governo, il funzionamento dei<br />

regimi politici, le trasformazioni della democrazia, la comunicazione politica e<br />

i media. Una terza area è dedicata allo studio delle relazioni internazionali e ai<br />

problemi della pace. Una quarta area si occupa dei problemi connessi<br />

all'integrazione europea e allo studio del pensiero e dei movimenti federalisti.<br />

Una quinta area si occupa dei problemi dello sviluppo e della storia dei paesi<br />

non europei, dall'America Latina all'Asia e all'Africa.<br />

<strong>Il</strong> Dipartimento di Studi politici cura la pubblicazione di una collana di<br />

working papers. Lo scopo della collana è di far conoscere tempestivamente<br />

alla comunità scientifica ipotesi di lavoro, interventi, materiali di ricerca, in<br />

attesa di pubblicazione o giunti ad una fase finale di elaborazione.<br />

DSP<br />

DSP<br />

http://www.dsp.unito.it/wrkpaprs.html<br />

3

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

4

Sommario<br />

Sommario<br />

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

IL IL IL SONDERWEG SONDERWEG SONDERWEG TEDESCO:<br />

TEDESCO:<br />

NAZIONALISMO NAZIONALISMO O O FEDERALISMO? FEDERALISMO?<br />

1<br />

Lo scopo del saggio è indagare uno dei temi-chiave della storia della<br />

Germania moderna: la tesi del <strong>Sonderweg</strong>. L’idea di una “via particolare”<br />

implica l’assunzione di carattere teleologico che questa è la strada che la<br />

Germania ha seguito in virtù della sua (più o meno) recente storia. Ma di<br />

questa tesi si danno più versioni. Originariamente, l’idea di una via<br />

particolare fu intesa in senso positivo (per dar conto di numerosi aspetti del<br />

primato <strong>tedesco</strong>). Sulla scia di Marx e di Weber, molti storici del dopoguerra<br />

hanno ripreso la vecchia tesi del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> e l’hanno capovolta. Lo<br />

sviluppo occidentale (anglo-americano o francese) veniva ora assunto a<br />

metro di paragone per giudicare la storia tedesca come una deviazione.<br />

<strong>Il</strong> ritardo nello State-building e le forme aberranti del <strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong><br />

sono state al centro di estesissime ricerche e di accese controversie,<br />

specialmente dopo la fine della seconda guerra mondiale. La ragione della<br />

mancata democratizzazione è stata individuata nel fatto che la Germania non<br />

ha conosciuto una rivoluzione borghese che abbia avuto successo nel<br />

diciottesimo e diciannovesimo secolo. Alla luce di tutti i recenti dibattiti<br />

storiografici sembra si possa dire che Luteranesimo, prussianesimo e<br />

autoritarismo bismarckiano non possano essere ridotti a prologo<br />

dell’ideologia estremista (sciovinista, antisemitica e razzista) della Germania<br />

hitleriana. E la visione della rivoluzione borghese come via occidentale alla<br />

democratizzazione si è rivelata essa stessa un mito. <strong>Il</strong> <strong>federalismo</strong> e non il<br />

<strong>nazionalismo</strong> deve essere considerato, più propriamente, come la via<br />

particolare dello sviluppo politico <strong>tedesco</strong>.<br />

1 Questo lavoro anticipa a grandi linee i risultati di una ricerca che confluirà nella<br />

monografia Una storia particolare. <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> e identità europea.<br />

5

Abstract<br />

Abstract<br />

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

The aim of the paper is to explore a main issue in the political history of<br />

modern Germany: the so-called <strong>Sonderweg</strong>-thesis. The idea of a “special<br />

path” implies the deterministic assumption that given the particular shape of<br />

German (more or less) recent history no other path was available and<br />

possible. But we have many versions of this thesis. Originally, the idea of a<br />

special path was meant in a positive sense (in order to explain several aspects<br />

of German primacy). Following Marx and Weber, many post-war historians<br />

have taken over the old view of a special German development and turned it<br />

on its head. It was western (Anglo-american or French) development that were<br />

taken as a yardstick against which German history was measured and found<br />

deviant.<br />

The delayed State-building and the aberrant forms of German nationalism<br />

have become the focus of many research and generated a vast critical debate,<br />

especially since the end of the Second World War. The reason of failed<br />

democratization has been identified in the fact that Germany didn’t experience<br />

a successful bourgeois revolution in the eighteenth and nineteenth century. But<br />

taking all the recent historical debates in consideration, it seems that Luteranism,<br />

Prussianism, and Authoritarianism under Bismarck cannot serve as a<br />

prologue to the extremist (chauvinist, antisemitic and racist) ideology of Hitler’s<br />

Germany. And the view of the bourgeois revolution as western path to<br />

democratization has revealed itself as a myth. Federalism rather than<br />

nationalism should be regarded as the special path of German political<br />

development.<br />

Autore Autore: Autore <strong>Marzia</strong> <strong>Marzia</strong> <strong>Marzia</strong> <strong>Ponso</strong> <strong>Ponso</strong> ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia del<br />

Pensiero Politico e delle Istituzioni Politiche, Dipartimento di Studi Politici<br />

Università di Torino; assegnista Fondazione CRT.<br />

6

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

INDICE<br />

INDICE<br />

1. Vie normali e vie eccezionali:<br />

il problema della storia comparata .............................................. 9<br />

2. La versione positiva della tesi del <strong>Sonderweg</strong> ............................. 15<br />

3. La versione negativa della tesi del <strong>Sonderweg</strong> ............................ 19<br />

4. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> luterano ................................................................ 24<br />

5. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> prussiano .............................................................. 29<br />

6. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> bismarckiano ........................................................ 33<br />

7. Una nazione normale? .............................................................. 42<br />

8. <strong>Il</strong> modello federale ..................................................................... 49<br />

7

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

8

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

<strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong>: <strong>tedesco</strong>: <strong>tedesco</strong>: <strong>nazionalismo</strong> <strong>nazionalismo</strong> o o <strong>federalismo</strong>?<br />

<strong>federalismo</strong>?<br />

1. 1. Vie Vie normali normali e e vie vie eccezionali: eccezionali: il il problema problema della della storia storia comparata compar<br />

ata<br />

Storiografia e scienze sociali hanno sviluppato nella seconda metà del XX<br />

secolo un programma di ricerca comune incontrandosi sul terreno della<br />

comparazione. Del metodo comparativo l’una e le altre si sono avvalse, da<br />

un lato, per superare i limiti della storia evenemenziale a carattere<br />

prevalentemente politico, dall’altro per porre rimedio all’astrattezza delle<br />

generalizzazioni di una sociologia di scuola struttural-funzionalista. Pur nella<br />

condivisione di alcuni presupposti di fondo e nel convergere di molte<br />

acquisizioni, storia comparata e sociopolitologia storica si sono sviluppate<br />

entro contesti culturali, tradizioni nazionali e quadri interdisciplinari piuttosto<br />

differenti, per cui risulta indubbiamente arduo proporre un profilo unitario del<br />

loro sviluppo 2 . Scopo di questa ricerca è pertanto, più limitatamente,<br />

contribuire alla ricostruzione del dibattito metodologico su un problema,<br />

quello del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong>, che ha condizionato in modo significativo la<br />

riflessione su uno dei nuclei teorici della storia sociale e della sociologia<br />

storica, la teoria della modernizzazione.<br />

La storia comparata ha radici lontane. Ma è all’indomani della seconda<br />

guerra mondiale, sollecitata dalla riflessione sulle esperienze totalitarie ed<br />

autoritarie delle società sottoposte alla maggiore spinta modernizzatrice – la<br />

Germania, la Russia, la Cina, il Giappone – che essa ha elaborato, davanti<br />

all’evidente confutazione dell’irresistibilità e dell’irreversibilità del progresso<br />

nelle istituzioni politiche, il costrutto del <strong>Sonderweg</strong>, riconoscendo che le<br />

2 Affrontano la questione M. Kossok, Vergleichende Geschichte der neuzeitlichen Revolutionen.<br />

Methodologische und empirische Forschungsprobleme, Akademie, Berlin 1981; C.<br />

Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russell Sage Foundation, New<br />

York 1985; H. Schnabel-Schüle (a cura di), Vergleichende Perspektiven - Perspektiven des<br />

Vergleichs. Studien zur europäischen Geschichte von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert,<br />

von Zabern, Mainz 1998; J. Osterhammel, Gesellschaftsgeschichte und Historische<br />

Soziologie, in J. Osterhammel / D. Langewiesche / P. Nolte (a cura di), Wege der<br />

Gesellschaftsgeschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, pp. 81-102. In lingua<br />

italiana: P. Rossi (a cura di), La storia comparata: approcci e prospettive, <strong>Il</strong> Saggiatore,<br />

Milano 1990.<br />

9

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

differenze nei percorsi di modernizzazione delle società europee rimandano<br />

innanzitutto ad un paradigma unitario, all’interno del quale molte variabili<br />

incidono sui processi di burocratizzazione, industrializzazione e<br />

democratizzazione. Nella contingente combinazione di questi fattori è<br />

possibile identificare peculiarità dei diversi percorsi nazionali 3 .<br />

In generale, ogni discorso intorno alla problematica del <strong>Sonderweg</strong><br />

implica due assunti: che vi siano vie normali e che si diano comparazioni.<br />

Non è difficile rendersi conto che questi assunti sono insieme presupposto e<br />

portato della storia sociale e della sociologia storica: solo dove l’interesse per<br />

la comparazione diventa centrale nella ricerca storica si può sviluppare la tesi<br />

del <strong>Sonderweg</strong>. Ma è bene tener conto anche della specifica dialettica che<br />

attiene alla comparazione: essa prende le mosse dall’ipotesi che vi siano casi<br />

paradigmatici, contribuisce alla loro costruzione in termini di «tipo ideale»,<br />

mette alla prova tali costrutti per poi approdare alla conclusione che non vi<br />

sono vie o modelli normali, bensì solo eccezioni e vie particolari 4 .<br />

Non una ma due sono, notoriamente, le vie europee alla modernità che la<br />

storiografia ha assunto come normali: quella inglese e quella francese.<br />

L’Inghilterra è paradigma di assolutismo monarchico e di precoce formazione<br />

delle istituzioni statali, ma anche culla del costituzionalismo e del<br />

3 Barrington Moore, nel suo lavoro di storia sociale comparata Social Origins of Dictatorship<br />

and Democracy ha distinto nel processo di modernizzazione mondiale tre modelli di<br />

“rivoluzione”: la rivoluzione borghese (avvenuta in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti)<br />

ha imboccato la strada del capitalismo e della democrazia; la rivoluzione contadina ha dato<br />

origine ai regimi comunisti sovietico e cinese; la «rivoluzione dall’alto», attuata in Germania<br />

e in Giappone, ha tratti tipicamente autoritari e sfocia nel fascismo (B. Moore, Social<br />

Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern<br />

World, Lane, London 1966; trad. it. Le origini sociali della dittatura e della democrazia:<br />

proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno, Edizioni di Comunità, Torino<br />

1998, p. 465 e segg).<br />

4 Cfr. B. Weisbrod, Der englische „<strong>Sonderweg</strong>“, in “Geschichte und Gesellschaft”, n. 16<br />

(1990), pp. 233-252; L. Mees, Der spanische <strong>Sonderweg</strong>, in “Archiv für Sozialgeschichte”,<br />

n. 40 (2000), pp. 29-66. Oggi il termine appare piuttosto inflazionato, giacché si è parlato<br />

di «via peculiare» a proposito della Romania (R. Wagner, <strong>Sonderweg</strong> Rumänien: Bericht aus<br />

einem Entwicklungsland, Rotbuch Verlag, Berlin 1991), della Russia (L. Luks, Der russische<br />

„<strong>Sonderweg</strong>“? Aufsätze zur neuesten Geschichte Russlands im europäischen Kontext, Ibidem,<br />

Stuttgart 2005) e non è mancata una «via peculiare italiana», come i tedeschi hanno<br />

riformulato il titolo del volume di P. Ginsborg, Silvio Berlusconi: Television, Power and<br />

Patrimony, Verso, London 2003 (trad. it. Berlusconi: ambizioni patrimoniali in una<br />

democrazia mediatica, Einaudi, Torino 2003) e come attesta la raccolta di saggi a cura di J.<br />

Schmid, Italien - <strong>Sonderweg</strong> oder Modell?, Friedrich, Seelze 2003.<br />

10

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

parlamentarismo, attraverso il quale, con la legittimazione dell’opposizione<br />

politica, vengono poste le basi per la realizzazione della prima moderna<br />

democrazia parlamentare; ed è infine, e soprattutto, il paese della rivoluzione<br />

industriale. In opposizione a questo sviluppo, la Germania apparirà il paese<br />

della tardiva unificazione politica, della parlamentarizzazione bloccata e dell’industrializzazione<br />

a tappe forzate. L’Inghilterra, prototipo di una costruzione<br />

statale che precede l’unificazione nazionale, diventa, a partire dalla<br />

rivoluzione del 1688, un modello di stabilità del sistema istituzionale,<br />

contrassegnato dalla legittimazione dell’opposizione parlamentare e<br />

contenuta radicalizzazione sociale, caratteri che assai meno riscontrabili<br />

nell’altro caso esemplare della storia costituzionale europea, la Francia postrivoluzionaria<br />

5 .<br />

Per ragioni parzialmente diverse, la Francia è spesso assunta a modello di<br />

State-building e Nation-building europei. Proprio il riferimento alla sua storia è<br />

servito a delineare tante ricostruzioni dicotomiche della vicenda istituzionale<br />

dell’Europa continentale: da un lato la Francia, patria dello Stato sovrano<br />

centralizzato, della Rivoluzione, della Repubblica democratica, delle<br />

codificazioni dei diritti civili e politici, dall’altro la Germania, paese del<br />

policentrismo cetuale, del <strong>federalismo</strong>, della Riforma, del principio<br />

monarchico, del potere autocratico della burocrazia e dell’esercito, in una<br />

parola: dell’autoritarismo politico 6 . Ad ogni buon conto, la differenza rispetto<br />

5 D. Elazar, Idee e forme del <strong>federalismo</strong>, Edizioni di Comunità, Milano 1995, p. 33: «Gli<br />

stati nazionali moderni sono di due tipi: quelli che danno identità politica a nazioni<br />

preesistenti e quelli che hanno sviluppato un senso di identità nazionale in concomitanza<br />

con l’acquisizione dell’identità politica, il che rende necessario che gli abitanti del territorio<br />

dello stato acquisiscano una cittadinanza comune come individui. La Germania è un buon<br />

esempio del primo caso. I tedeschi sentivano di essere una nazione prima di avere un unico<br />

Stato <strong>tedesco</strong> (così come lo sentivano nel periodo della divisione tra Est e Ovest); essi si<br />

sono sforzati di raggiungere l’unità politica in modo da poter esprimere meglio i propri<br />

legami nazionali. La Gran Bretagna, invece, ha raggiunto l’unificazione politica come stato<br />

ben prima che la sua popolazione sviluppasse una identità britannica comune; i suoi<br />

governanti hanno usato il legame politico comune per alimentare questo sentimento». Cfr.<br />

H. Berghoff / D. Ziegler (a cura di), Pionier und Nachzügler? Vergleichende Studien zur<br />

Geschichte Großbritanniens und Deutschlands im Zeitalter der Industrialisierung,<br />

Brockmeyer, Bochum 1995.<br />

6 Per un ampio quadro comparativo, diacronico e sincronico, C. Tilly, European Revolutions<br />

1492 – 1992, Blackwell, Oxford 1993 (trad. it. Le rivoluzioni europee 1492-1992, Laterza,<br />

Roma / Bari 1993); Id., Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, Cambridge<br />

11

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

alle nazioni-modello occidentali, Francia e Inghilterra, consiste nel fatto che<br />

fino alla seconda metà del XIX secolo l’idea di «nazione tedesca» non si sia<br />

concretizzata in una forza politica capace di vincere la concorrenza per il<br />

dominio e fare della nazione uno Stato unitario.<br />

Spesso il <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> è stato contrapposto sommariamente al<br />

modello occidentale, comprensivo di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti: qui,<br />

come ha osservato Lutz Niethammer, la comparazione appare però<br />

asimmetrica, perché da un lato si opera con un caso concreto, dall’altra con<br />

un tipo ideale 7 . Anche in questo caso, a sostegno della tesi della peculiarità<br />

della Germania rispetto all’insieme delle «democrazie occidentali», si afferma<br />

che in Francia, Inghilterra e Stati Uniti la cultura politica a difesa dei diritti<br />

individuali si è fondata su una tradizione storica dominante, mentre in<br />

Germania, pur non essendo del tutto assente, sino al 1945 è risultata<br />

soccombente rispetto all’autoritarismo politico 8 . In questa specifica accezione,<br />

la tesi del <strong>Sonderweg</strong> serve a concettualizzare il disagio nei confronti di una<br />

dissociazione interna all’Occidente. Tuttavia, più che di <strong>Sonderweg</strong>e si<br />

dovrebbe parlare di percorsi evolutivi distinti, benché dotati dal punto di vista<br />

tipologico e analitico della stessa legittimità; e più che insistere sulla<br />

particolarità dei <strong>Sonderweg</strong>e si dovrebbe riconoscere il carattere eccezionale<br />

della pretesa via normale britannica 9 .<br />

University Press, Cambridge 2004 (trad. it. Conflitto e democrazia in Europa, 1650-2000,<br />

Mondadori, Milano 2007).<br />

7 L. Niethammer, Geht der deutscher <strong>Sonderweg</strong> weiter?, in Id., Deutschland danach.<br />

Postfaschistische Gesellschaft und nationales Gedächtnis, Dietz, Bonn 1999, pp. 201-224.<br />

8 Cfr. H. A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 voll., Beck, München 2000 (trad. it.<br />

Grande storia della Germania: un lungo cammino verso Occidente, 2 voll., Donzelli, Roma<br />

2004).<br />

9 H.-J. Puhle, Das atlantische Syndrom. Europa, Amerika und der „Westen“, in J.<br />

Osterhammel / D. Langewiesche / P. Nolte (a cura di), Wege der Gesellschaftsgeschichte<br />

cit., p. 184. Anche un tipico esponente della tesi del <strong>Sonderweg</strong> come H.-U. Wehler,<br />

Deutsches Bildungsbürgertum in vergleichender Perspektive – Elemente eines<br />

„<strong>Sonderweg</strong>s“?, in J. Kocka (a cura di), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Klett-Cotta,<br />

Stuttgart 1989, vol. IV, p. 235, ha dovuto convenire: «La via inglese e americana nel mondo<br />

moderno non rappresenta il “caso normale” – inteso come “normativo” –, rispetto al quale<br />

la modernizzazione tedesca, in un qualche momento, è deviata. Piuttosto, è proprio la<br />

particolarissima “via peculiare” inglese ad essere un caso unico da lungo tempo non ancora<br />

chiarito in modo sufficiente».<br />

12

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

Per il suo approdo al totalitarismo nazista, il caso <strong>tedesco</strong> è tuttavia<br />

apparso come l’eclatante anomalia nel corso della civilizzazione occidentale.<br />

La ricerca delle ragioni di quella frattura traumatica del processo di<br />

civilizzazione ha condotto la storiografia a interrogarsi ripetutamente, e in una<br />

certa stagione ossessivamente, sulle peculiarità di tale sviluppo. Si è giunti<br />

così alla conclusione che la via tedesca alla società capitalistica e allo Stato<br />

moderno diverge da quella assunta come «Normalweg» ― il cammino che<br />

conduce alla società di mercato e alla democrazia rappresentativa ― e, in<br />

considerazione del suo esito totalitario, è apparsa non soltanto un<br />

«<strong>Sonderweg</strong>», una via particolare, ma anche un «Irrweg», una via che conduce<br />

all’errore, una «Fehlentwicklung», uno sviluppo deviato 10 .<br />

E’ noto che tale tesi ha rivestito un ruolo centrale nella definizione del<br />

programma di ricerca di quell’indirizzo storiografico che nella Repubblica<br />

Federale di Germania del secondo dopoguerra ha trovato in Hans-Ulrich<br />

Wehler il suo mentore più autorevole 11 , ma che nella storiografia tedesca si<br />

rifaceva ad una tradizione risalente a Weimar (tra i suoi esponenti Hans<br />

Rosenberg, Dietrich Gerhard, Eckart Kehr), che sarebbe proseguita con<br />

Werner Conze, Theodor Schieder, Gerhard A. Ritter e in particolare con<br />

Jürgen Kocka e la cosiddetta “scuola di Bielefeld”. Gli assunti centrali di<br />

questa teoria della modernizzazione deviata, che ha avuto larga fortuna<br />

anche all’estero, riguardano l’assenza o il fallimento di una rivoluzione<br />

borghese; il ritardo nella formazione dello Stato nazionale; la potenza sociopolitica<br />

della burocrazia; la debolezza delle istituzioni parlamentari; lo<br />

strapotere dell’apparato militare; il carattere antipluralistico e illiberale della<br />

cultura politica. Alla luce di questi assunti la Germania si contraddistingue per<br />

10 B. Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der<br />

Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Beck, München 1980; Id.,<br />

„Deutscher <strong>Sonderweg</strong>“. Zur Geschichte und Problematik einer zentralen Kategorie des<br />

deutschen geschichtlichen Bewusstseins, in “Aus Politik und Zeitgeschichte”, B 33/81 (1981),<br />

pp. 3-21; H. Grebing, Der «deutsche <strong>Sonderweg</strong>» in Europa 1806-1945. Eine Kritik,<br />

Kohlhammer, Stuttgart 1986.<br />

11 L’opera di riferimento è H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5 voll., Beck,<br />

München 1987-2008.<br />

13

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

essere divenuta troppo tardi una nazione e uno Stato nazionale, troppo tardi<br />

una società industriale moderna, troppo tardi una democrazia 12 .<br />

Più che per il suo valore euristico, la teoria del <strong>Sonderweg</strong> va del resto<br />

valutata in virtù della sua funzione di auto- ed eterorappresentazione politica<br />

della nazione tedesca. Vi è così chi ha preferito l’uso del concetto<br />

Sonderbewußtsein a quello di <strong>Sonderweg</strong>, proprio per indicare che dietro il<br />

mito di un’oggettiva peculiarità tedesca vi è la realtà di una coscienza<br />

collettiva segnata dall’idea della propria diversità 13 . Alla fine degli anni<br />

Sessanta, ad esempio, il ricorso al concetto di <strong>Sonderweg</strong> è servito a<br />

denunciare la presunta involuzione autoritaria della Bundesrepublik. La<br />

controversa questione delle motivazioni e delle implicazioni politiche<br />

soggiacenti all’interpretazione storica ha poi toccato il culmine nel corso del<br />

cosiddetto Historikerstreit. Le ragioni per le quali negli anni Ottanta si<br />

riaccendeva e divampava un vecchio dibattito risiedevano inequivocabilmente<br />

nel rapporto che si voleva instaurare con il presente. Una parte degli storici<br />

tedeschi intendeva emanciparsi da quella che ormai era divenuta<br />

un’ossessione della storiografia dalla fine del secondo conflitto mondiale;<br />

dopo più di trent’anni, era giunto il momento di tornare alle tradizioni dello<br />

storicismo <strong>tedesco</strong> e domandare non più come si fosse giunti al dominio<br />

nazista, ma cosa fosse effettivamente accaduto. Un’altra parte, per contro,<br />

teneva ferma la tesi della «via peculiare» al fine di mantenere un<br />

atteggiamento critico nei confronti della Bundesrepublik e della domanda di<br />

normalizzazione nazionale.<br />

12 Cfr. R. Dahrendorf, Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland, in Id., Gesellschaft und<br />

Freiheit, Piper, München 1961, pp. 260-299; M. R. Lepsius, Demokratie in Deutschland als<br />

historisch-soziologisches Problem, in T. W. Adorno (a cura di), Spätkapitalismus oder<br />

Industriegesellschaft, Enke, Stuttgart 1968, pp. 197-213; J. Kocka, Sozialgeschichte in<br />

Deutschland seit 1945. Aufstieg – Krise – Perspektive, Bonn 2002; T. Welskopp,<br />

Westbindung auf dem „<strong>Sonderweg</strong>“. Die deutsche Sozialgeschichte vom Appendix der<br />

Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft, in W. Küttler (a cura di),<br />

Geschichtsdiskurs, vol. V: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit<br />

1945, Fischer, Frankfurt a. M. 1999, pp. 191-237.<br />

13 Cfr. l’intervento di Karl Dietrich Bracher all’incontro seminariale tenutosi presso l’Insitut für<br />

Zeitgeschichte di Monaco e riportato in Deutscher <strong>Sonderweg</strong> — Mythos oder Realität?,<br />

Oldenbourg, München 1982, pp. 47-53.<br />

14

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

2. 2. 2. La La La versione versione versione positiva positiva positiva della della tesi tesi tesi del del del <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong><br />

<strong>Sonderweg</strong><br />

In virtù della sua caratterizzazione teleologica, la versione positiva della<br />

tesi del <strong>Sonderweg</strong> ha conosciuto particolare fortuna entro la storia delle idee<br />

e delle ideologie. In quest’ambito può essere utile distinguerne analiticamente<br />

tre dimensioni. La prima individua nel nesso tra Riforma luterana e modernità<br />

la fondamentale cesura della storia sociale e culturale tedesca. La seconda<br />

riconosce invece la grande svolta nazionale nelle guerre di liberazione<br />

antifrancesi, quindi nella stagione dell’Idealismo e nel processo di<br />

autonomizzazione e differenziazione della cultura tedesca dal ceppo<br />

dell’<strong>Il</strong>luminismo europeo. La terza individua nella superiore capacità di<br />

organizzazione socio-politica e di razionalizzazione istituzionale che si<br />

dispiega nel corso dell’Ottocento, soprattutto con la fondazione del Secondo<br />

Reich, la ragione del primato della nazione tedesca in Europa.<br />

Ad inaugurare una nuova epoca, attribuendo pertanto alla Germania<br />

protestante un ruolo centrale nel processo di modernizzazione, è Lutero. La<br />

razionalizzazione, formale e materiale, della società imbocca, in virtù della<br />

Riforma, una via che non implica il ricorso alla violenza rivoluzionaria. Risale<br />

in effetti alla prima modernità il primato della Germania nel processo di<br />

razionalizzazione, che riguarda l’ambito religioso (il Protestantesimo<br />

contrapposto alla “superstizione” cattolica), quello economico (l’apporto della<br />

religione riformata alla razionalizzazione dell’agire economico), quello<br />

politico-amministrativo (con lo sviluppo dell’amministrazione burocratica<br />

poggiante sulla differenziazione istituzionale) e quello scientifico (un tratto<br />

specifico dell’Occidente medievale, l’istituzionalizzazione della scienza nella<br />

forma specifica dell’Università tocca in Germania nel XIX secolo il suo<br />

massimo sviluppo). In particolare, la Germania è il paese della<br />

massimizzazione della razionalità dell’agire amministrativo «tramite la<br />

giuridificazione di norme di comportamento e la verifica delle modalità di<br />

comportamento in base all’adeguamento formale delle norme al diritto<br />

vigente» 14 . E’ nella rottura del Protestantesimo che affondano del resto le loro<br />

14 Così, riprendendo la diagnosi weberiana, M. R. Lepsius, Modernisierungspolitik als<br />

institutionelle Differenzierung, in W. Zapf (a cura di), Probleme der Modernisierungspolitik,<br />

Hain, Meisenheim am Glan 1977, pp. 17-28; trad. it. La politica di modernizzazione come<br />

15

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

radici quelle dicotomie di comunità e società, cultura e civilizzazione,<br />

interiorità ed esteriorità, spirito e politica, che avrebbero profondamente<br />

segnato le Weltanschauungen della nazione tedesca.<br />

<strong>Il</strong> teorema del <strong>Sonderweg</strong> ha poi le sue origini nella storiografia e nella<br />

filosofia del XIX secolo, a partire dalle guerre di liberazione antinapoleoniche,<br />

quando la coscienza nazionale tedesca assume una compatta configurazione,<br />

definendosi in contrapposizione al modello culturale e politico della Francia<br />

postrivoluzionaria. Sulla contrapposizione al modello francese Meinecke<br />

avrebbe fondato la sua ricostruzione dello sviluppo della Kulturnation<br />

tedesca 15 . Nel caso <strong>tedesco</strong> la Kulturnation non è prodotto del Nation-Staat<br />

ma, al contrario, ciò che lo produce. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> si manifesta nella<br />

genesi dello Stato nazionale non da una storia ed una costituzione comuni,<br />

ma sulla base di un comune patrimonio culturale. E’ opportuno sottolineare<br />

che Meinecke illustra una fondazione “impolitica” della nazione, che, più che<br />

fare riferimento a idioma, religione, costumi ed usi (elementi etnico-culturali),<br />

si basa su progetti e visioni elaborati in circoli letterari o scientifici,<br />

anticipando così una tesi della più recente ricerca sul <strong>nazionalismo</strong>: non tanto<br />

criteri oggettivi come lingua, territorio e provenienza etnica, ma l’«invenzione<br />

di tradizione» da parte delle élites intellettuali costituiscono l’origine delle<br />

nazioni moderne. Si genera qui il topos della nazione di «poeti e pensatori», in<br />

cui la distanza dalla politica ha poco a che fare con il carattere e molto con<br />

la storia tedesca. Allargandosi la forbice tra ristagno politico e vitalità<br />

intellettuale, la cultura sarebbe diventata in Germania, eminentemente, il<br />

«luogo di compensazione per la mancata partecipazione politica» 16 .<br />

All’affermazione del primato della cultura si accompagna l’idealizzazione<br />

della burocrazia come elemento impolitico, sottratto alle bassezze delle fazioni<br />

e del particolarismo. Poiché l’apparato amministrativo si era rivelato la<br />

formazione di istituzioni, in Id., <strong>Il</strong> significato delle istituzioni, il Mulino, Bologna 2006, pp.<br />

59-71, qui p. 63.<br />

15 La contrapposizione, tutt’oggi corrente, tra Kulturnation e Staatsnation risale all’opera di<br />

Friedrich Meinecke Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen<br />

Nationalstaates (1908), in Id., Werke, vol. V, Oldenbourg, München 1962 (trad. it.<br />

Cosmopolitismo e stato nazionale. Studi sulla genesi dello stato nazionale <strong>tedesco</strong>, La Nuova<br />

Italia, Perugia / Venezia 1930). Cfr. G. Schmidt, Friedrich Meineckes Kulturnation. Zum<br />

historischen Kontext nationaler Ideen in Weimar-Jena um 1800, in “Historische Zeitschrift”,<br />

284 (2007), pp. 597-621.<br />

16 W. Lepenies, Kultur und Politik. Deutsche Geschichten, Hanser, München 2006, p. 46.<br />

16

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

grande risorsa dello Stato prussiano, la teoria moderna dello Stato<br />

burocratico razionale, da Hegel a Hintze e Weber, ha sempre rivolto<br />

particolare attenzione all’evoluzione dell’amministrazione. Della sintesi di<br />

statalismo, idea nazionale ed etica luterana la filosofia politica hegeliana offre<br />

la più alta espressione. Nei Lineamenti di filosofia del diritto (1821), Hegel<br />

teorizza uno Stato compiutamente razionale nella forma della monarchia<br />

costituzionale e centrato sulla burocrazia, cui si deve accedere per merito. Al<br />

ceto dei funzionari, quale «classe universale» capace di ricondurre gli interessi<br />

particolari della società all’interesse generale dello Stato, spetta non soltanto<br />

il potere governativo, ma anche quello giudiziario e di polizia 17 . Da Hegel a<br />

Treitschke, la convinzione della superiorità del modello della monarchia<br />

costituzionale ha dominato l’Ottocento <strong>tedesco</strong>. Anche un critico<br />

dell’autoritarismo bismarckiano e della monarchia guglielmina come Max<br />

Weber avrebbe fino alla fine affermato la superiorità dell’amministrazione<br />

burocratica rispetto al dilettantismo delle democrazie.<br />

Contro la corruzione parlamentare, contro gli eccessi giacobini, contro la<br />

democrazia dei partiti il modello <strong>tedesco</strong> viene configurandosi come<br />

laboratorio di mediazione dei conflitti sociali centrato sulla statualità. Questa<br />

<strong>Sonderweg</strong>sthese è d’impronta conservatrice, anzi si può dire che faccia<br />

tutt’uno con l’interpretazione conservatrice della storia tedesca e la sua<br />

polemica con il liberalismo anglosassone e la democrazia plebea dei paesi<br />

latini: fra i suoi capisaldi la teoria di uno Stato forte come Stato etico, la<br />

fondazione del Reich “dall’alto”, la subordinazione del Parlamento, la<br />

marginalizzazione dei partiti. Ma anche per gli storici nazional-liberali<br />

«<strong>Sonderweg</strong>» significava la via “alternativa”, ma feconda, percorsa dai<br />

tedeschi verso la modernità: lo sviluppo successivo alla rivoluzione del 1848<br />

17 <strong>Il</strong> pluralismo delle associazioni politiche è considerato da Hegel mero particolarismo a<br />

fronte della legittima funzione unificatrice dello Stato, la sola in grado di garantire<br />

l’integrazione della nazione. «<strong>Il</strong> mantener fermo l’interesse universale dello Stato e della<br />

legalità nei diritti particolari e la riconduzione dei medesimi a quell’interesse universale<br />

richiede una cura da parte di delegati del potere governativo, gli impiegati esecutivi dello<br />

Stato e le superiori autorità deliberanti, in quanto costituite collegialmente, che convergono<br />

nei culmini supremi aventi contatto con il monarca» (G. W. F. Hegel, Grundlinien der<br />

Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse (1821), in Id.,<br />

Werke in zwanzig Bände, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1970, vol. VII; trad. it. Lineamenti di<br />

filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio, Laterza, Roma / Bari<br />

2000, § 289, p. 233).<br />

17

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

era inteso come un processo finalizzato alla realizzazione del modello<br />

monarchico-costituzionale ideato da Bismarck, ritenuto migliore del<br />

parlamentarismo inglese; l’ethos prussiano del servizio veniva contrapposto<br />

all’eudemonismo occidentale; anche sul versante economico si riteneva che<br />

la Germania avesse imboccato una strada più proficua dell’Inghilterra,<br />

mettendo il paese al riparo dalle patologie sociali che avevano<br />

accompagnato la prima rivoluzione industriale; la precoce istituzione di uno<br />

Stato sociale scongiurava i rischi del laisser-faire e della plutocrazia di altri<br />

paesi occidentali.<br />

Dopo la fondazione del Secondo Reich, la storiografia elaborò una<br />

teleologia della storia tedesca per la quale i secoli XVIII e XIX rappresentavano<br />

un processo finalizzato alla costruzione del 1871. Soprattutto nell’epoca<br />

guglielmina, in risposta alle tensioni socio-politiche, ciò si accompagnò<br />

all’ideologizzazione della struttura del Reich: il sistema monarchicocostituzionale<br />

venne consacrato come modello costituzionale tipicamente<br />

<strong>tedesco</strong>, superiore al parlamentarismo occidentale inficiato dal particolarismo<br />

egoistico dei partiti. Al tempo stesso si diede una chiara definizione della<br />

cultura tedesca, incentrata sull’esaltazione dell’Idealismo, del Romanticismo e<br />

dello Storicismo. Anche Thomas Mann, il cui giudizio sul passato sarebbe<br />

mutato radicalmente a seguito della tragica esperienza del regime<br />

nazionalsocialista, s’inserisce nella tradizione della Selbstdeutung tedesca,<br />

ossia dell’interpretazione di sé come autorappresentazione nazionale.<br />

Un’idealizzazione del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> in chiave positiva sono le<br />

Considerazioni di un impolitico, che egli scrisse e pubblicò nel corso della<br />

prima guerra mondiale, sostenendo in nome del Kulturpatriotismus la<br />

superiorità dello spirito <strong>tedesco</strong> sullo spirito politico delle democrazie<br />

occidentali 18 . La peculiarità ideologica va inquadrata nell’ambito della<br />

contrapposizione tra Kultur tedesca e Zivilisation occidentale, che troverà,<br />

come è noto, in Spengler la sua codificazione definitiva 19 .<br />

18<br />

T. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer, Berlin 1918 (trad. it. Adelphi,<br />

Milano 1997).<br />

19<br />

Sulla contrapposizione Kultur-Zivilisation nella Germania prima e durante la prima guerra<br />

mondiale, B. Beβlich, Wege in den “Kulturkrieg”. Zivilisationskritik in Deutschland 1890-<br />

1914, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000.<br />

18

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

La tesi di un <strong>Sonderweg</strong> positivo persistette anche dopo la «catastrofe<br />

nazionale». Lo storico Rudolf Stadelmann respinse il giudizio espresso dalle<br />

altre nazioni nei confronti della Germania come «il popolo senza rivoluzione»,<br />

individuando la ragione dell’immunità tedesca ai sommovimenti rivoluzionari<br />

non nell’arretratezza politica, bensì, al contrario, nel vantaggio storico<br />

costituito dall’Assolutismo illuminato dei principati tedeschi. Ad essi si doveva<br />

il «più onorevole e irremovibile contributo alla storia costituzionale moderna,<br />

ma al tempo stesso, il marchio incancellabile che escluse i tedeschi dalla<br />

condivisione degli ideali dell’Europa occidentale. Detto in forma paradossale:<br />

non la reazione tedesca, bensì il progresso <strong>tedesco</strong> ha respinto la Germania<br />

dall’Occidente» 20 . Gran parte della storiografia costituzionale dell’ultimo<br />

cinquantennio avrebbe in fondo preso le mosse di qui per ricostruire l’apporto<br />

della storia e della dottrina tedesche alla costruzione dello Stato di diritto<br />

europeo 21 .<br />

3. 3. La La versione versione negativa negativa della della tesi tesi del del <strong>Sonderweg</strong><br />

<strong>Sonderweg</strong><br />

Anche per la definizione della tesi del <strong>Sonderweg</strong> nella sua accezione<br />

negativa si può risalire molto indietro nel tempo, forse alla definizione<br />

pufendorfiana del Reich come «mostro» giuridico. Ma un’elaborazione<br />

sociologicamente articolata della tesi – il nucleo del teorema della storia<br />

sociale della seconda metà del XX secolo – la si ritrova nella sinistra hegeliana<br />

e in particolare negli scritti di Marx ed Engels. Dall’Ideologia tedesca in avanti<br />

ricorre nei loro scritti una diagnosi dei rapporti sociali tedeschi che insiste sui<br />

tratti dell’arretratezza feudale, del filisteismo borghese e dell’idealizzazione del<br />

dominio burocratico (anche se negli anni Cinquanta ad essa si affiancherà,<br />

relativizzandola, l’analisi del bonapartismo non tanto come <strong>Sonderweg</strong><br />

francese, ma come tentativo di ricondurre ad uno schema unitario di<br />

20 R. Stadelmann, Deutschland und Westeuropa, Steiner, Schloß Laupheim 1948, p. 28.<br />

21 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, Beck, München 1999 (trad. it. Storia del potere<br />

politico in Europa, il Mulino, Bologna 2001); H. Fenske, Der moderne Verfassungsstaat. Eine<br />

vergleichende Geschichte von der Entstehung bis zum 20. Jahrhundert, Schöningh,<br />

Paderborn 2001.<br />

19

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

spiegazione le modalità di evoluzione politica delle società capitalistiche<br />

divergenti dal modello inglese).<br />

Nell’esame della rivoluzione fallita del 1848, Marx ed Engels<br />

richiamarono l’attenzione sul fatto che la classe mercantile e industriale<br />

tedesca era troppo debole per governare in prima persona e pertanto era<br />

rimasta subordinata all’aristocrazia terriera e alla burocrazia regia, in cambio<br />

del diritto di fare denaro. Osservando che la Germania aveva condiviso le<br />

«doglie» dello sviluppo capitalistico europeo senza tuttavia goderne i frutti, il<br />

giovane Marx profetizzò che il suo paese si sarebbe un giorno trovato «al<br />

livello della decadenza europea senza essersi mai trovato al livello dell’emancipazione<br />

europea» 22 . Ed Engels, alla vigilia del ’48, osservava che «l’ordinamento<br />

attuale della Germania non è altro che un compromesso fra la<br />

nobiltà e i piccoli borghesi, il quale finisce per lasciare l’amministrazione nelle<br />

mani di una terza classe: la burocrazia. […] La nobiltà, che rappresenta il<br />

settore più importante della produzione, si riserva i posti più alti, mentre la<br />

piccola borghesia si contenta di quelli più bassi, e solo di rado riesce a<br />

portare i suoi candidati negli alti ranghi dell’amministrazione». Ma gli interessi<br />

della piccola borghesia, che si sentiva tutelata da una burocrazia potente,<br />

erano in contraddizione con quelli della borghesia industriale, impedita nel<br />

suo decollo dalle vessazioni dello schiacciante apparato amministrativo 23 .<br />

La tesi dell’immaturità politica della borghesia tedesca sarebbe stata<br />

ripresa a fine secolo da Max Weber. Nella celebre prolusione Lo Stato<br />

nazionale e la politica economica tedesca, tenuta a Friburgo nella primavera<br />

del 1895, Weber osservava: «in ogni epoca è sempre stato il conseguimento<br />

della potenza economica ciò che ha fatto nascere in una classe l’idea della<br />

sua candidatura alla guida politica. E’ pericoloso e alla lunga inconciliabile<br />

con l’interesse della nazione il fatto che una classe economicamente<br />

declinante conservi il potere politico. Ma ancora più pericoloso è il caso in cui<br />

le classi verso le quali si sposta la potenza economica e con ciò l’aspirazione<br />

al potere politico, non siano ancora politicamente mature per guidare lo<br />

22 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in Id. / F. Engels, Werke, Dietz,<br />

Berlin 1988, vol. I, pp. 378-391; trad. it. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico,<br />

Editori Riuniti, Roma 1983, p. 431.<br />

23 F. Engels, Der Status quo in Deutschland (1847), in MEW cit., vol. IV (1990), pp. 44-45;<br />

trad. it. parziale in I. Fetscher (a cura di), <strong>Il</strong> marxismo. Storia documentaria, Feltrinelli, Milano<br />

1970, pp. 39-41.<br />

20

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

Stato. Al momento, tutte e due le cose minacciano la Germania ed in verità è<br />

questa la chiave per comprendere i pericoli che attualmente corriamo in<br />

questa situazione» 24 . Max Weber criticava la cosiddetta «feudalizzazione» della<br />

borghesia tedesca, secondo cui ampi settori dell’alta borghesia accettavano il<br />

dominio aristocratico nella sfera politica e culturale, anziché avanzare una<br />

domanda di potere contro nobiltà e burocrazia.<br />

A partire da Weber la specificità della condizione tedesca è stata<br />

tematizzata in riferimento al Secondo Reich. Nel corso di pochi decenni il<br />

Secondo Reich divenne una potenza industriale dominante nel continente,<br />

mantenendo, però, un ordinamento sociale in larga misura preindustriale,<br />

egemonizzato dall’aristocrazia prussiana e da una borghesia con tratti ancora<br />

feudali, amministrato da una burocrazia paternalistica e ispirata da una<br />

morale pubblica autoritaria. Integrando la spiegazione marxiana con quella<br />

weberiana, Ralf Dahrendorf ha individuato le ragioni del fallimento <strong>tedesco</strong><br />

nella debolezza delle forze sociali progressiste, borghesia e classe operaia 25 .<br />

Questa tesi di un <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> ha quindi una duplice implicazione: il<br />

carattere autoritario del processo di unificazione nazionale e l’incapacità, per<br />

così dire genetica, del “giovane” Stato nazionale di avviare con successo il<br />

processo di democratizzazione, il che lo distinguerebbe dal modello delle<br />

nazioni occidentali.<br />

Una variante di questa linea interpretativa ha tematizzato il rapporto tra<br />

Nation-building e State-building, ovvero l’asincronicità (Ungleichzeitigkeit) tra<br />

la nazione culturalmente intesa (il sentimento di comunanza condiviso dai suoi<br />

membri e radicato in esperienze storiche, nella lingua e nella letteratura, in<br />

tradizioni e usanze) e la costruzione di un’organizzazione politico-statale. <strong>Il</strong><br />

modello interpretativo che ha plasmato l’autorappresentazione dei tedeschi è<br />

qui quello proposto dal filosofo Helmuth Plessner, secondo il quale la<br />

24 M. Weber, Lo Stato nazionale e la politica economica tedesca, in Id., Scritti politici, Roma,<br />

Donzelli 1998, p. 22. Cfr. W. J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik 1890-<br />

1920, Mohr, Tübingen 1959 (trad. it. Max Weber e la politica tedesca 1890-1920, il<br />

Mulino, Bologna 1993).<br />

25 R. Dahrendorf, Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland cit., p. 269: «la borghesia<br />

classica aveva bisogno della democrazia per potenziare e garantire con l’egemonia politica<br />

la posizione economica ottenuta con le proprie forze. Essa si trovava in conflitto con<br />

l’aristocrazia feudale e il suo Stato paternalistico-autoritario. Ma la storia tedesca non<br />

conosce una tale borghesia classica».<br />

21

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

Germania è una «nazione in ritardo» rispetto agli Stati nazionali occidentali, in<br />

particolare Francia ed Inghilterra, e il cui distacco divenne impossibile da<br />

colmare a partire dalla guerra dei Trent’anni 26 . Tutti i tentativi successivi di<br />

modernizzazione, in particolare durante l’industrializzazione, non riuscirono<br />

mai a sviluppare quella cultura politica che si richiama ad uno Stato<br />

nazionale. <strong>Il</strong> ritardo storico dei tedeschi consisterebbe dunque nell’aver<br />

acquisito un’identità nazionale soltanto nel XIX secolo, mancando così di<br />

edificare lo Stato nazionale sulle fondamenta culturali dell’<strong>Il</strong>luminismo: «La<br />

differenza essenziale tra i tedeschi e i popoli del vecchio Occidente, che<br />

hanno trovato la base del proprio Stato nazionale nel XVI e XVII secolo e<br />

possono guardare (a differenza di noi) ad un’“epoca d’oro”, consiste in<br />

questo slittamento temporale, che ha impedito una connessione interna tra le<br />

forze dell’<strong>Il</strong>luminismo e la formazione dello Stato nazionale in Germania» 27 .<br />

Durante la prima guerra mondiale, quando già appare chiara la<br />

dimensione della sconfitta, prende forma sociologica, in particolare con l’impietosa<br />

diagnosi weberiana del Reich guglielmino, la tesi di una anomalia<br />

patologica della Germania. Questa consapevolezza della propria diversità<br />

acquista particolare rilevanza dopo il crollo dell’Impero nel novembre 1918.<br />

Nell’età weimariana l’idea di uno sviluppo culturale e politico non soltanto<br />

diverso, ma opposto a quello delle nazioni europee occidentali appartiene<br />

ormai all’autointerpretazione della cultura politica tedesca 28 . Negli ambienti<br />

conservatori, la sconfitta viene compensata dall’avversione nei confronti del<br />

sistema di norme e valori affermato dai vincitori e quindi anche della<br />

Repubblica di Weimar, la cui forma costituzionale viene percepita come la<br />

brutta copia dei sistemi politici occidentali. Con l’inasprimento della polemica<br />

contro l’ideologia democratica occidentale sorge una storiografia critica nei<br />

26<br />

<strong>Il</strong> saggio fu scritto nel 1933 per un ciclo di lezioni tenute a Groningen e fu pubblicato nel<br />

1935 con il titolo «Das Schicksal deuschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche».<br />

Nella riedizione, attualizzata, del 1959, il filosofo definì la sua opera «un contributo alla<br />

storia culturale del <strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong>» (H. Plessner, Die verspätete Nation. Über die<br />

politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1974).<br />

27<br />

H. Plessner, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes<br />

cit., p. 14.<br />

28<br />

Cfr. R. Vierhaus, Die Ideologie eines deutschen Weges der politischen und sozialen Entwicklung,<br />

in R. v. Thadden (a cura di), Die Krise des Liberalismus zwischen den Weltkriegen,<br />

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978, pp. 96-114; B. Faulenbach, Ideologie des<br />

deutschen Weges cit.<br />

22

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

confronti della teoria apologetica del «deutscher <strong>Sonderweg</strong>». Eckart Kehr<br />

vede nella cristallizzazione delle vecchie élites e nella mancata<br />

democratizzazione la causa del militarismo della politica tedesca e il suo<br />

sbocco nella prima guerra mondiale. Non è un caso che alle sue tesi si<br />

sarebbe rifatto Fritz Fischer in quel libro del 1961, Assalto al potere mondiale,<br />

che avrebbe dato vita al primo Historikerstreit del dopoguerra e avrebbe<br />

inaugurato una stagione di ricerche sul militarismo <strong>tedesco</strong> culminata nei<br />

volumi sui crimini della Wehrmacht nella seconda guerra mondiale.<br />

Ma è a partire dal secondo dopoguerra che la variante critica della<br />

<strong>Sonderweg</strong>sthese domina il dibattito storiografico. Se la sconfitta del 1918 era<br />

stata inclusa nel quadro di un complessivo «tramonto dell’Occidente» 29 , la<br />

capitolazione del 1945 pareva annunciare persino la «fine della storia» 30 , o<br />

meglio, di quella storia. Trova qui collocazione la volontà di “riscrivere” la<br />

storia nazionale come parte integrante di un progetto politico-pedagogico che<br />

va sotto il nome di Vergangenheitsbewältigung ossia rielaborazione, intesa<br />

come superamento, del passato. La versione critico-negativa del <strong>Sonderweg</strong><br />

tenta ora di rispondere alla domanda del perché la Germania, a differenza<br />

degli altri paesi europei, fosse degenerata in una dittatura totalitaria. L’esito di<br />

questa riflessione sul tragico destino dello Stato nazionale <strong>tedesco</strong> è il<br />

nocciolo del teorema del <strong>Sonderweg</strong>.<br />

<strong>Il</strong> dibattito degli anni Sessanta e Settanta si è concentrato in particolar<br />

modo sulle condizioni specifiche in cui è avvenuta la modernizzazione in<br />

Germania e sul ruolo svolto in questo sviluppo dalla classe borghese. Ralf<br />

Dahrendorf ha colto le ragioni della debolezza del liberalismo <strong>tedesco</strong><br />

principalmente nelle modalità del processo di industrializzazione, la quale<br />

anziché produrre la trasformazione delle strutture politiche e socio-culturali<br />

tradizionali, vi ha aderito. Storici come Dietrich Rüschemeyer hanno parlato a<br />

questo proposito di «modernizzazione parziale»: ad uno sviluppo economico e<br />

tecnologico non è corrisposto in Germania un analogo sviluppo politico e<br />

29 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der<br />

Weltgeschichte (1923), Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999 (trad. it. <strong>Il</strong> tramonto<br />

dell’occidente, Longanesi, Milano 1957).<br />

30 Cfr. L. Niethammer, Posthistoire: ist die Geschichte zu Ende?, Rowohlt, Reinbeck 1989.<br />

23

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

sociale 31 . Riprendendo questa argomentazione, Hans-Ulrich Wehler ha<br />

dedicato gran parte della sua opera a mostrare come la struttura sociale e<br />

politica della Germania mantenne essenzialmente le sue forme pre-industriali:<br />

la borghesia non soltanto aveva rinunciato alla trasformazione della sua<br />

superiorità economica in dominio politico, ma si era sottomessa al potere<br />

tradizionale di Junker, burocrazia ed esercito; a fronte di una rapida<br />

modernizzazione tecnologico-economica permaneva l’arretratezza sociale e<br />

politica 32 .<br />

4. 4. <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> luterano<br />

luterano<br />

La storiografia moderna ha a lungo insistito, com’è noto, sulla centralità<br />

della Riforma per spiegare caratteri e fenomeni considerati tipici del mondo<br />

<strong>tedesco</strong> moderno. In primo luogo, al Luteranesimo si deve quella che è stata<br />

chiamata «l’invenzione dell’interiorità» 33 . Diversamente dal Calvinismo e dal<br />

Cattolicesimo, la fede è indipendente dall’agire esteriore, dalla prestazione,<br />

dal mondo delle istituzioni e del diritto. La persuasione che si forma nella<br />

lettura delle Scritture è per il luterano l’istanza decisiva. Al posto dell’eteronomia<br />

ecclesiastica (la Chiesa come «istituzione per la salvezza») interviene<br />

l’autonomia della coscienza individuale, che si orienta sulla parola di Dio. Per<br />

l’autodefinizione cultural-religiosa del Protestantesimo <strong>tedesco</strong> sono<br />

determinanti concetti che riflettono una forte tendenza alla spiritualizzazione,<br />

all’interiorizzazione, all’individualizzazione: «fede del cuore», «coscienza»,<br />

«interiorità» e — dal XVIII secolo — «personalità», «soggettività», «autonomia».<br />

31 D. Rüschemeyer, Partielle Modernisierung, in W. Zapf (a cura di), Theorien des sozialen<br />

Wandels, Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin 1970, pp. 382-396; Id., Modernisierung und<br />

die Gebildeten im kaiserlichen Deutschland, in P. C. Ludz (a cura di), Soziologie und<br />

Sozialgeschichte: Aspekte und Probleme, Westdeutscher Verlag, Opladen 1973, pp. 515-<br />

529.<br />

32 H.-U. Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen<br />

1973 (trad. it. L’impero guglielmino 1871-1918, De Donato, Bari 1981); Id., «Deutscher<br />

<strong>Sonderweg</strong>» oder allgemeine Probleme des westlichen Kapitalismus? Zur Kritik an einigen<br />

„Mythen deutscher Geschichtsschreibung“, in “Merkur”, 35 (1981), pp. 478-487; Id., Wie<br />

„bürgerlich“ war das Deutsche Kaiserreich, in: J. Kocka (a cura di), Bürger und Bürgerlichkeit<br />

im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987, pp. 243-280.<br />

33 F. W. Graf, Der Protestantismus. Geschichte und Gegenwart, Beck, München 2006, pp.<br />

71-73.<br />

24

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

Con il «principio dell’interiorità», quale fondamento della religione<br />

protestante, Hegel indicava una indisponibilità del soggetto credente verso<br />

qualunque approccio che tenti di oggettivarlo 34 .<br />

In secondo luogo, con il suo carattere intellettualistico il Luteranesimo ha<br />

dato un impulso essenziale all’istruzione. Nei paesi riformati la scolarizzazione<br />

è sempre stata molto elevata, promossa dallo Stato con l’introduzione dell’obbligazione<br />

scolastica. A partire dal XVIII secolo il sistema d’istruzione<br />

protestante era all’avanguardia, mentre il mondo cattolico registrava un<br />

deficit formativo. Specificamente luterano era lo stretto legame con<br />

l’Università e la scienza: i pastori erano teologi dalla formazione universitaria;<br />

giuristi e funzionari ricevevano un’educazione dalla spiccata impronta<br />

teologica. Per questo, la connessione tra teologia, Università e Stato<br />

burocratico-amministrativo è un tipico fenomeno <strong>tedesco</strong>. L’assenza di una<br />

Chiesa istituzionale a difesa della tradizione, che impone i limiti<br />

dell’ortodossia e censura il dissenso, come è avvenuto nei paesi cattolici, ha<br />

favorito enormemente lo sviluppo scientifico 35 . Già dal XVII secolo i paesi<br />

protestanti rappresentavano la punta più avanzata della scienza moderna. «<strong>Il</strong><br />

fatto che in Germania i professori universitari abbiano esercitato un ruolo<br />

guida, che appartenga al carattere dei tedeschi avere anzitutto una<br />

34 «L’antica intimità del popolo <strong>tedesco</strong>, serbatasi intatta, deve attuare questo<br />

sconvolgimento a partire dal cuore semplice, schietto. Mentre il resto del mondo partiva alla<br />

volta delle Indie Orientali, dell’America […] ecco un semplice monaco trovare questa cosa<br />

che la cristianità aveva cercato una volta in un sepolcro terreno, di pietra, e trovarla in un<br />

altro sepolcro, nel sepolcro più profondo dell’assoluta idealità di ogni cosa sensibile,<br />

esteriore, trovarla nello spirito e mostrarla nel cuore […]. La semplice dottrina di Lutero è<br />

che questa cosa, la soggettività infinita, ossia l’autentica spiritualità, Cristo, non è in nessun<br />

modo presente e reale in una fattispecie esteriore, bensì è attinta come cosa spirituale» (G.<br />

W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1837), in: Id., Werke in<br />

zwanzig Bände cit., vol. XII (1970); trad. it. Lezioni sulla filosofia della storia, Nuova Italia,<br />

Firenze 1963, p. 339).<br />

35 Già Benjamin Nelson aveva stabilito una connessione tra la religione protestante e il<br />

moderno ideale di scienza basato sulla certezza logico-empirica (B. Nelson, On the Roads<br />

to Modernity: Conscience, Science, and Civilizations. Selected Writings, Rowman & Littlefield,<br />

Totowa 1981). Lepsius ha ribadito che «nel XIX secolo la Germania cattolica partecipava al<br />

discorso culturale e al processo scientifico in misura assai più ridotta di quella protestante»<br />

(M. R. Lepsius, Bürgertum als Gegenstand der Sozialgeschichte, in Id., Demokratie in<br />

Deutschland, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, p. 298).<br />

25

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

convinzione, un’opinione, una visione del mondo, è una conseguenza della<br />

cultura luterana» 36 .<br />

In terzo luogo, il Luteranesimo ha soppresso l’ascesi monacale e,<br />

diversamente da Calvinismo e Puritanesimo, ha concepito il lavoro quotidiano<br />

come servizio reso a Dio e al prossimo, senza rimanere condizionato dal<br />

raggiungimento del successo. Al contrario che nel Cattolicesimo, la vita<br />

contemplativa non vi ha alcuna preminenza e la povertà non gode di<br />

legittimazione religiosa; anche la riscossione inoperosa di rendite viene<br />

discreditata. <strong>Il</strong> lavoro svolge una funzione sociale e morale, in quanto forma<br />

alla disciplina, al senso del dovere, alla scrupolosità. La concezione del<br />

lavoro come vocazione nella quale l’esistenza trova senso, adempimento,<br />

soddisfazione ha intensificato l’apporto dei luterani al mondo dell’industria e<br />

della tecnica.<br />

Ora, questa connessione tra Riforma e modernizzazione sociale e politica,<br />

affermata sulla base della «libertà protestante», ha faticato a perdere la sua<br />

presunta ovvietà, messa in discussione dalla sociologia della religione e dai<br />

teologi della «Lutherrenaissance». Sarà, fra i primi, Ernst Troeltsch a sostenere<br />

che «una gran parte dei fondamenti del mondo moderno nello Stato, nella<br />

società, nell’economia, nella scienza e nell’arte è sorta in modo<br />

completamente indipendente dal Protestantesimo, in parte semplicemente<br />

come prosecuzione di sviluppi tardomedievali, in parte come conseguenza del<br />

Rinascimento» 37 . A partire da qui la storiografia è venuta evidenziando una<br />

discontinuità tra Lutero e il mondo moderno della razionalità,<br />

dell’individualismo, della democrazia, che sposta il momento di cesura nel<br />

XVIII secolo. La storicizzazione della Riforma e la dissoluzione di un quadro<br />

storico normativo ha così finito per rendere sempre più difficili i richiami ai<br />

grandi fondatori del Protestantesimo in funzione di legittimazione politicoteologica,<br />

sottolineando invece gli aspetti di continuità della storia<br />

ecclesiastica, ponendo in evidenza le analogie strutturali con i movimenti di<br />

riforma nell’alveo del Cattolicesimo.<br />

36 T. Nipperdey, Luther und die moderne Welt, in Id., Nachdenken über die deutsche<br />

Geschichte. Essays, Beck, München 1986, pp. 31-43, qui p. 38.<br />

37 E. Troeltsch, Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt<br />

(1906/1911), in Id., Kritische Gesamtausgabe, de Gruyter, Berlin 2001, vol. VIII, pp. 199-<br />

316, qui p. 223.<br />

26

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

A partire dagli anni Settanta la svolta riformista del XVI secolo non appare<br />

più come specificità della storia tedesca, ma come vicenda che riguarda<br />

l’Europa; non è più solo oggetto della storia della Chiesa, ma della storia<br />

culturale, sociale, politica; non è più un evento cronologicamente circoscritto,<br />

bensì parte di quel mutamento di lungo periodo che ha dato luogo alla<br />

modernità, nel senso di Max Weber o Norbert Elias 38 . <strong>Il</strong> paradigma scientifico<br />

della «confessionalizzazione», introdotto dagli studiosi tedeschi negli anni<br />

1980-90, è inteso come processo sociale all’interno del quale il<br />

consolidamento dogmatico e istituzionale delle Chiese ha agito quale motore<br />

per la trasformazione profonda della vita culturale, politica e sociale. Tale<br />

processo di trasformazione — riconoscibile in tutte le confessioni e a ogni<br />

livello sociale a partire dal XVI secolo — è consistito nel tentativo di imporre<br />

una burocratizzazione e un disciplinamento dei fedeli e dei sudditi nel<br />

processo di formazione e consolidamento dello Stato 39 .<br />

La tesi secondo cui il <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> ha la sua radice nell’eccezionalità<br />

del Luteranesimo ne risulta profondamente ridimensionata in due sensi.<br />

Anzitutto, come avevano già sostenuto Nietzsche e Troeltsch, Lutero non può<br />

essere considerato il padre della modernità, perché, pur anticipando le<br />

istanze individualistiche dell’uomo moderno, per molti aspetti del suo pensiero<br />

resta legato al mondo medievale. Se Lutero tuonava contro il Medioevo del<br />

papato e della Scolastica, non meno veementemente combatteva contro<br />

l’Umanesimo, il razionalismo, la secolarizzazione dello Stato e della società.<br />

Inoltre, la Riforma non può essere considerata l’inizio di una nuova era<br />

perché rappresenta il culmine di un processo di trasformazione ecclesiasticoreligiosa<br />

cominciato molto tempo prima. <strong>Il</strong> tardo Medioevo e i primi due<br />

secoli dell’età moderna sono apparsi un’epoca di mutamento per molti aspetti<br />

38 H. Schilling, Am Anfang war Luther, Loyola und Calvin, ein religionssoziologisch-entwicklungsgeschichtlicher<br />

Vergleich, in: Id., Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations-<br />

und Konfessionsgeschichte, Duncker & Humblot, Berlin 2002, pp. 3-10.<br />

39 Amplissima la letteratura a riguardo, tra cui: H. R. Schmidt, Konfessionalisierung im 16.<br />

Jahrhundert, Oldenbourg, München 1992; H.-C. Rublack (a cura di), Die lutherische<br />

Konfessionalisierung in Deutschland, Mohn, Gütersloh 1992; K. v. Greyerz,<br />

Interkonfessionalität - Transkonfessionalität - binnenkonfessionelle Pluralität: neue<br />

Forschungen zur Konfessionalisierungsthese, Mohn, Gütersloh 2003; W. Reinhard, Glaube<br />

und Macht: Kirche und Politik im Zeitalter der Konfessionalisierung, Herder, Freiburg i. Br.<br />

2004; G. Seebass, Spätmittelalter – Reformation – Konfessionalisierung, Kohlhammer,<br />

Stuttgart 2006.<br />

27

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

unitaria, tanto da venir denominati «fase della modernizzazione veteroeuropea»<br />

40 . Oggi molti storici sono concordi nell’affermare che non soltanto<br />

la Riforma, ma anche i movimenti religiosi tardomedievali e la stessa<br />

confessionalizzazione cattolica abbiano agito in chiave di rinnovamento. L’immagine<br />

del Protestantesimo come rottura rivoluzionaria nei confronti di una<br />

Chiesa romana superata dai tempi, incapace di mutamento, è stata<br />

rovesciata, al punto che la Riforma tedesca viene sempre più spesso intesa<br />

come «reazione ad una crisi di modernizzazione», provocata dai tentativi di<br />

rinnovamento compiuti dal papato a partire dalla metà del XV secolo.<br />

Superato il trauma della Riforma, nella seconda metà del XVI secolo la Chiesa<br />

cattolica poté rifarsi a quella esperienza per stare al passo della confessionalizzazione<br />

protestante, servendosi tanto degli strumenti offerti dalla<br />

riforma tardomedievale degli ordini (si pensi al ruolo dei francescani in<br />

Europa) quanto delle nuove forme di organizzazione e di spiritualità elaborate<br />

dai gesuiti 41 .<br />

In secondo luogo, se dal XVI secolo la storia delle Chiese europee è stata<br />

interpretata come storia della loro reciproca concorrenza e opposizione, oggi<br />

l’attenzione è rivolta non tanto alle differenze tra le singole confessioni,<br />

quanto piuttosto alle loro analogie funzionali e strutturali. Si tratta di definire il<br />

ruolo che ebbe la religione nel dare impulso o frapporre ostacoli al lungo<br />

mutamento al termine del quale è sorta la società borghese del XIX secolo.<br />

Lutero non è una figura atipica, ma simile ad altri riformatori: «all’inizio<br />

dell’Europa moderna […] vi erano Lutero, Loyola e Calvino». Si è dimostrata<br />

errata la contrapposizione, diffusa nella storiografia nazionalistica, tra la forza<br />

40 Tale denominazione è stata utilizzata dal medievista Peter Moraw e, soprattutto, dal<br />

modernista Heinz Schilling. Questa tesi di continuità elaborata in particolare dalla<br />

Sozialgeschichte contrasta con l’idea tradizionale che la Riforma rappresenti la linea di<br />

confine tra il Medioevo e l’epoca moderna: cfr. H. Schilling, Die Reformation – ein<br />

revolutionärer Umbruch oder Hauptetappe eines langfristigen reformierenden Wandels?, in<br />

W. Speitkamp / H. P. Ullmann (a cura di), Konflikt und Reform. Festschrift für Helmuth<br />

Berding, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1995, pp. 26-40.<br />

41 H. Schilling, Am Anfang war Luther, Loyola und Calvin cit., p. 7. Cfr. W. Reinhard,<br />

Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena einer Theorie des konfessionellen<br />

Zeitalters, in: “Archiv für Reformationsgeschichte”, 68 (1977), pp. 226-251; Id. / H.<br />

Schilling (a cura di), Die katholische Konfessionalisierung, Mohn, Gütersloh 1995; A. P.<br />

Luttenberger, Katholische Reform und Konfessionalisierung, Wissenschaftliche<br />

Buchgesellschaft, Darmstadt 2006.<br />

28

MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />

religiosa creativa di Lutero quale espressione della profondità dell’anima<br />

germanica, e il mero agire tattico-politico di Ignazio di Loyola (e, in qualche<br />

modo, anche di Calvino), come espressione della superficialità romanooccidentale:<br />

non soltanto il <strong>tedesco</strong>, ma anche lo spagnolo e lo svizzero<br />

erano “homines religiosi” innovatori. L’originalità del genio religioso di Lutero<br />

è stata fortemente relativizzata proprio nel cuore della sua teologia, essendo<br />

state evidenziate le corrispondenze tra le tre formule alla base del suo credo (i<br />

princìpi del solus Christus, della sola scriptura e della sola fide) e analoghi<br />

assiomi della teologia gesuita; pur restando salve innegabili differenze, è<br />

diventato difficile affermare una specificità del solo Protestantesimo.<br />

5. 5. <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> prussiano<br />

prussiano<br />

<strong>Il</strong> topos del “ritardo” rispetto all’Occidente, riferito alla costruzione dello<br />

Stato sovrano nazionale, rimane uno dei più insistiti nella letteratura sul caso<br />

<strong>tedesco</strong>. «A differenza di tutti gli altri paesi d’Europa, in Germania lo Stato<br />

moderno si è realizzato a livello dei singoli territori. Ma le sue basi furono<br />

definitivamente poste solo nel 1648» 42 . Nella formazione degli Stati territoriali<br />

un valido contributo alla coesione fu offerto dai ceti (Stände), promotori dei<br />

primi ordinamenti legislativi e di polizia; un’altra, più importante, spinta fu<br />

impressa dalla Riforma protestante, in quanto l’identità confessionale<br />

rafforzava quella territoriale. Tuttavia, di vera e propria sovranità si può<br />

parlare soltanto nei casi di signori territoriali come i duchi di Brandeburgo-<br />

Prussia, forti abbastanza da imporre proprie norme al di fuori del diritto<br />

imperiale.<br />

Così come è intrecciata alla vicenda della Riforma, così la questione del<br />

<strong>Sonderweg</strong> (tanto nella sua versione positiva quanto in quella critico-negativa)<br />

è indissolubilmente legata alla storia della Prussia, sulla base della corrente<br />

(ma impropria) identificazione tra «via tedesca» e «via prussiana» alla<br />

statualità. La tesi dell’identità tra Impero Tedesco e Regno di Prussia appare in<br />

tutta evidenza nelle parole che Thomas Mann scrisse all’inizio della prima<br />

guerra mondiale: «la Germania è oggi Federico il Grande. È la sua battaglia<br />

42 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, trad. it. cit., p. 61.<br />

29

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />

che porteremo a compimento, che dovremo combattere ancora una volta».<br />

L’«accerchiamento» del Kaiserreich alla vigilia della prima guerra mondiale<br />

rievocava il complotto delle potenze europee contro la Prussia federiciana: in<br />

entrambi i casi Mann non intendeva soltanto giustificare la guerra preventiva<br />

come necessità per la difesa, ma attribuire all’aggressore, «predestinato» ad<br />

una missione, una legittimazione superiore alla mera convenzione del diritto<br />

delle genti. Sin dal 1905, del resto, Mann aveva progettato un romanzo (mai<br />

compiuto) che avrebbe dovuto ritrarre Federico II come tragico eroe nazionale<br />

e simbolo della «questione tedesca» 43 .<br />

È indubbio che, a seconda che la storiografia abbia optato per una<br />