Teoria delle Simmetrie Infrante - Ingegneria - Università degli Studi ...

Teoria delle Simmetrie Infrante - Ingegneria - Università degli Studi ...

Teoria delle Simmetrie Infrante - Ingegneria - Università degli Studi ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA<br />

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE<br />

VIA BRANZE, 38 – 25123 – BRESCIA<br />

<strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong><br />

<strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong><br />

di Riccardo Metraglia<br />

Atto interno<br />

n. 101/2008<br />

Novembre 2008

Premessa<br />

L’osservazione dei fenomeni che circondano l’uomo ha sempre rappresentato (e rappresenta tuttora)<br />

la base su cui ogni teoria scientifica è stata costruita. La mia attività di assegnista di ricerca presso<br />

la Facoltà di <strong>Ingegneria</strong> dell’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Studi</strong> di Brescia, Dipartimento di <strong>Ingegneria</strong><br />

Meccanica e Industriale, Area “Disegno e Metodi dell’<strong>Ingegneria</strong> Industriale” (SSD ING-IND/15),<br />

cominciata nel novembre 2007 sotto la guida di Valerio Villa, che ringrazio per l’aiuto nella<br />

revisione di questo documento e per il supporto fornito per il materiale illustrativo, ha, finora,<br />

riguardato prevalentemente aspetti di documentazione e comunicazione tecnica.<br />

La ricerca di metodologie per migliorare l’efficacia della comunicazione dei documenti tecnici non<br />

poteva evitare l’analisi di immagini, disegni e illustrazioni, che ne costituiscono una parte rilevante<br />

in termini di quantità e fondamentale in termini di contenuto e significato.<br />

Facilitare la comprensione di un documento tecnico significa anche dotarlo di immagini che, oltre a<br />

contenere informazioni utili e funzionali alla comprensione del lettore, possiedono caratteristiche<br />

tali da risultare piacevoli, passibili di un giudizio estetico positivo. Se, infatti, il lettore troverà<br />

immagini piacevoli nel documento tecnico, facilmente il suo livello di attenzione per il testo sarà<br />

elevato, e, di conseguenza, la comprensione <strong>delle</strong> informazioni meno difficoltosa.<br />

Mi sono quindi chiesto se poteva esistere un metodo secondo cui dare una valutazione estetica<br />

oggettiva di immagini anche molto diverse tra loro: mi sono cioè domandato se era possibile<br />

costruire una teoria, o uno schema, in base a cui prendere una qualsiasi immagine o illustrazione<br />

tecnica e poter dire se essa possedeva o meno caratteristiche piacevoli per la maggioranza dei lettori<br />

in base a criteri non soggettivi.<br />

La risposta a questa domanda mi è stata data dalla musica. Mi sono reso conto, quasi per caso, che<br />

in generale le persone canticchiano, fischiettano e si ricordano prevalentemente alcuni tratti di brani<br />

musicali, e che questi tratti presentano caratteristiche comuni. Ho infatti notato che dalla musica<br />

classica al rock, dal pop al blues, gli stralci di musica che rimangono impressi nella mente <strong>delle</strong><br />

persone sono dotati quasi tutti <strong>delle</strong> stesse caratteristiche. Ipotizzando che le persone tendono a<br />

ricordare i tratti di canzoni o di musica che più piacciono loro, mi sono quindi domandato se la<br />

stessa cosa si poteva riscontrare nelle immagini.<br />

Sono rimasto stupito nel vedere che, effettivamente, così come le persone esprimevano maggiore<br />

piacere e interesse per determinati tratti di musica con medesime caratteristiche, analogamente, la<br />

maggior parte <strong>delle</strong> persone esprimeva maggiore piacere e interesse per immagini che presentavano<br />

gli stessi schemi dei tratti musicali considerati piacevoli dai più. Analizzando immagini,<br />

illustrazioni, fotografie di oggetti e musiche, e sottoponendole al parere estetico <strong>delle</strong> persone, mi<br />

sono man mano convinto che esistono determinati schemi che influenzano la sensazione di<br />

piacevolezza <strong>degli</strong> individui che si relazionano con dette immagini, illustrazioni, fotografie e<br />

musiche.<br />

Questi schemi hanno preso forma in una teoria, che ho chiamato “<strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong>”,<br />

che vede in questo testo la sua prima pubblicazione, dopo un seminario di presentazione tenuto nel<br />

luglio del 2008. Questa teoria è qui volutamente presentata nelle sue vesti più generali. Le<br />

applicazioni nei campi del disegno e della comunicazione tecnica saranno oggetto di interesse <strong>delle</strong><br />

prossime pubblicazioni. La teoria è ancora in evoluzione, e si invita chiunque voglia effettuare<br />

esperimenti o provare applicazioni, ad agire liberamente e, possibilmente, ad informare l’autore<br />

sulle modalità di esperimento e sui risultati conseguiti.<br />

1

Introduzione<br />

Quando possiamo dire che qualcosa “è bello”? Quando possiamo definire “bella” un’immagine, un<br />

oggetto o una musica? A queste domande hanno cercato di rispondere, nel corso dei secoli, filosofi,<br />

artisti, poeti, letterati, scienziati e via discorrendo. Una branca intera della filosofia, l’estetica, si<br />

occupa soltanto di questo argomento, del giudizio del gusto. Il gusto cambia nel tempo, le mode si<br />

succedono l’una all’altra; grandi eventi, come le guerre, le crisi, o i boom economici, influiscono<br />

sull’emotività <strong>delle</strong> persone e ne condizionano il gusto estetico.<br />

Ciò che è veramente bello, però, la bellezza oggettiva, ammesso che essa esista, sopravvive al<br />

tempo e alle mode. Se questa bellezza oggettiva esiste, e riesce ad essere percepita da persone con<br />

diverse estrazioni culturali, che vivono in diversi contesti storici e in ambienti con diversi usi e<br />

costumi, significa che probabilmente non possiede, di base, <strong>delle</strong> caratteristiche che necessitano di<br />

grandi sforzi per essere percepite. Inoltre, se la bellezza oggettiva può essere percepita anche da<br />

bambini molto piccoli, ciò implica che non richiede conoscenze intellettuali complesse per essere<br />

compresa. Ciò che non richiede conoscenze intellettuali complesse per essere compreso deve<br />

necessariamente essere dotato di due caratteristiche: grande semplicità e affinità con quello che è il<br />

comportamento e l’istinto naturale. Un soggetto non dotato di capacità intellettuali complesse, come<br />

quelle di un bambino, riesce infatti a comprendere ciò che è molto semplice e che somiglia a ciò che<br />

già conosce o che fa parte del suo istinto.<br />

L’istinto naturale <strong>degli</strong> uomini, però, così come quello <strong>degli</strong> animali, è legato ai nostri “bisogni<br />

primari”, cioè a tutto quello che concerne la ricerca del soddisfacimento di bisogni fisiologici (come<br />

la fame, la sete…), di salvezza, di sicurezza, di protezione e tutto ciò che relazioniamo con questi<br />

bisogni, come per esempio l’analisi dell’ambiente che ci circonda per poter individuarne pericoli,<br />

opportunità o eventuali zone per potersi riparare e proteggere.<br />

Probabilmente, quindi, se la bellezza oggettiva esiste, essa è dotata di poche caratteristiche e di<br />

grande semplicità, e contiene elementi che colleghiamo in qualche modo alla ricerca del<br />

soddisfacimento dei nostri bisogni primari.<br />

La <strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong><br />

La <strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong> vuole quindi cercare di fornire un modello interpretativo per<br />

comprendere quando un’immagine, un oggetto o una musica è dotata di “bellezza oggettiva”, che<br />

nel concreto implica un giudizio di gusto positivo da parte di un grande numero di persone, anzi, di<br />

una larga maggioranza (l’unanimità è praticamente impossibile) di quelli che osservano l’immagine,<br />

vedono l’oggetto, ascoltano la musica.<br />

La <strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong> è, nella sua forma attuale (è ancora in lavorazione), formata da<br />

tre assiomi, cinque postulati e cinque teoremi.<br />

Gli assiomi e i postulati contengono le definizioni e le osservazioni chiave su come i soggetti<br />

percepiscono gli oggetti, le immagini e le musiche. Gli assiomi contengono definizioni e<br />

osservazioni più evidenti e semplici rispetto a quelle contenute nei postulati. I teoremi contengono<br />

<strong>delle</strong> osservazioni sui giudizi di gusto che le persone hanno in base alla loro percezione con oggetti,<br />

immagini e musiche, secondo le definizioni e le osservazioni illustrate negli assiomi e nei postulati.<br />

Alcuni assiomi e postulati hanno <strong>delle</strong> caratteristiche in comune con alcune teorie sulla percezione<br />

elaborate nel corso del XX° secolo, i cui nessi con la <strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong> saranno<br />

presentati in un prossimo documento.<br />

2

1° ASSIOMA<br />

Le persone sono in grado di riconoscere la ripetizione di un elemento nello spazio e/o nel tempo se<br />

questa ripetizione avviene in maniera regolare e semplice. In Fisica, la “simmetria” è utilizzata per<br />

“l'osservazione di fenomeni che si ripetono sostanzialmente identici a distanza di tempo e di spazio”<br />

(definizione tratta da wikipedia.org).<br />

Nella <strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong> si indica con “simmetria” o con “modularità”, “una<br />

ripetizione nel tempo e/o nello spazio, che può essere percepita da un soggetto, di un elemento o di<br />

una serie di elementi”.<br />

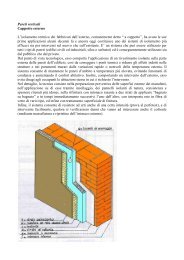

Figura 1 – Esempi di simmetria (1)<br />

Il muro di mattoni è costituito da una “simmetria” del singolo mattone rosso. Il pubblico del teatro è una<br />

“simmetria” della singola persona seduta.<br />

Figura 2 – Esempi di simmetria (2)<br />

Il mucchietto di riso è composto da un insieme di singoli chicchi. Il selciato della strada è formato da una<br />

ripetizione di pietre come quella appoggiata sulla lastra di granito a lato.<br />

3

2° ASSIOMA<br />

In riferimento al 1° ASSIOMA, l’elemento o la serie di elementi facenti parte della simmetria (per<br />

come è stata definita nel 1° ASSIOMA) viene chiamato “modulo simmetrico”.<br />

Figura 3 – Esempi di moduli simmetrici (1)<br />

La simmetria del prato è formata dalla ripetizione del modulo simmetrico della piantina d’erba.<br />

Figura 4 – Esempi di moduli simmetrici (2)<br />

Il tetto è dato dalla simmetria <strong>delle</strong> tegole, ed è quindi la ripetizione della singola tegola.<br />

Figura 5 – Esempi di moduli simmetrici (3)<br />

La fila di cucchiaini è una serie formata dalla ripetizione di un singolo cucchiaino.<br />

4

Figura 6 – Esempi di moduli simmetrici (4)<br />

I diversi tipi di selciato sono simmetrie formate dalla ripetizione di uno stesso tipo di pietra, che ne costituisce il<br />

modulo simmetrico.<br />

3° ASSIOMA<br />

Le persone sono in grado di riconoscere la diversità di un elemento B all’interno di una serie di<br />

elementi A se le caratteristiche dell’elemento B differiscono in maniera sufficiente da quelle<br />

dell’elemento A. Le persone sono quindi in grado di notare la presenza di un elemento a fianco di<br />

una simmetria, se i moduli simmetrici che compongono la simmetria (cioè gli elementi della<br />

simmetria stessa) differiscono sufficientemente dall’elemento considerato. Le persone sono anche<br />

in grado di stimare la relazione tra l’elemento diverso e la serie di elementi affini che compongono<br />

la simmetria. In particolare, esse sono anche in grado di distinguere, inconsciamente, se l’elemento<br />

è in relazione con la simmetria o se non vi è relazione alcuna.<br />

Definiamo “interruzione di simmetria” “un elemento, o una serie di elementi, che interrompe una<br />

simmetria in modo tale che un soggetto intuisca che l’elemento di interruzione non fa parte della<br />

simmetria, ma al tempo stesso che ne è relazionato in qualche modo”.<br />

Facciamo <strong>degli</strong> esempi. Un uomo vestito in una spiaggia di nudisti costituisce una interruzione di<br />

simmetria, perché è un elemento che viene percepito come diverso dalla simmetria (è vestito, al<br />

contrario <strong>degli</strong> “elementi” della simmetria, cioè i nudisti), ma al tempo stesso in relazione con essa<br />

(è una persona anche lui). Un cestino in una spiaggia di nudisti non costituisce una interruzione di<br />

simmetria, perché non c’è una evidente relazione tra l’elemento cestino (che sicuramente non fa<br />

parte della simmetria dei nudisti) e la simmetria (i nudisti, appunto). Nella foto di gruppo di una<br />

squadra di calcio, il portiere costituisce una interruzione di simmetria, perché è un elemento che<br />

viene percepito come diverso dalla simmetria (è vestito con colori diversi dagli “elementi” della<br />

simmetria, cioè gli altri calciatori, e indossa i guanti), ma al tempo stesso in relazione (è una<br />

persona e un giocatore). Il pallone da calcio che compare nella foto non costituisce una interruzione<br />

di simmetria perché non c’è una evidente relazione tra l’elemento e la simmetria.<br />

Altri esempi di interruzioni di simmetria possono essere: un adulto in un gruppo di bambini; una<br />

persona con lo smoking ad una festa informale; una persona che non applaude all’interno di un<br />

gruppo di persone che applaude all’unisono.<br />

5

Figura 7 – Esempi di interruzione di simmetria (1)<br />

Nel cesto di mele la simmetria è costituita dalle mele rosse e l’interruzione di simmetria è costituita dalla mela<br />

verde. Il cucchiaino con il manico verso l’alto all’interno della simmetria data dai cucchiaini con il manico verso<br />

il basso costituisce una interruzione di simmetria.<br />

Figura 8 – Esempi di interruzione di simmetria (2)<br />

La simmetria può anche essere data da una ripetizione dello stesso elemento o serie di elementi messi “a<br />

specchio”, e l’interruzione di simmetria essere costituita dagli elementi che interrompono questa specularità,<br />

come, in questo caso, il neo sulla guancia sinistra di Marilyn Monroe e la pochette nello smoking.<br />

1° POSTULATO<br />

Le persone sono attirate dagli elementi che sembrano poter essere ricondotti ad una simmetria ma<br />

che presentano alcune differenze dai moduli simmetrici. Questi elementi presentano differenze<br />

troppo piccole per essere percepiti come “elementi diversi, ma in relazione”, o differenze troppo<br />

grandi per essere inserite all’interno della simmetria.<br />

Se si osservano una serie di quadri appesi dritti, e ad un certo punto se ne incontra uno leggermente<br />

storto, abbiamo un elemento che attira la nostra attenzione, perché è molto vicino ad essere<br />

condotto ad una simmetria (infatti viene spontaneo raddrizzarlo). Esso contiene troppi o troppo<br />

pochi elementi di diversità per poter essere considerato una “interruzione di simmetria”.<br />

6

Definiamo quindi “ambiguità” ”l’elemento o serie di elementi che un soggetto non riesce a<br />

ricondurre ad una simmetria (precedente o supposta) né ad una interruzione di simmetria, e che<br />

presenta caratteristiche talmente simili o talmente diverse rispetto a quelle <strong>degli</strong> elementi della<br />

simmetria da indurre il soggetto ad un “desiderio” di ricondurre l’elemento alla simmetria.<br />

Definiamo “simmetria non verificata” la percezione di un insieme di elementi in cui una<br />

ambiguità succede ad una simmetria.<br />

Figura 9 – Esempi di simmetria non verificata (1)<br />

La pallina da tennis, pur interrompendo la simmetria <strong>delle</strong> mele rosse, non ha una relazione evidente con la<br />

simmetria <strong>delle</strong> mele; il quadro con la cornice marrone non presenta elementi di diversità sufficienti dalla<br />

simmetria <strong>degli</strong> altri quadri per poter considerare la sua posizione come una “interruzione di simmetria” da<br />

parte del soggetto che la percepisce: viene invece considerata come una ambiguità, un qualcosa che “andrebbe<br />

sistemato”, un elemento che andrebbe “corretto” e ricondotto alla simmetria <strong>degli</strong> altri quadri.<br />

Figura 10 – Esempi di simmetria non verificata (2)<br />

Nell’immagine di sinistra, il quarto cucchiaino da sinistra ha una forma leggermente diversa dagli altri e non<br />

presenta sufficienti elementi di diversità per essere percepito come una interruzione di simmetria; nell’immagine<br />

in cui un cucchiaino è messo con il manico trasverso rispetto agli altri, così come per il quadro di Figura 9,<br />

l’interruzione di simmetria creata è troppo piccola, e il complesso viene più percepito come una “simmetria non<br />

verificata”, in quanto si tende a pensare che il cucchiaino sia “fuori posto”.<br />

2° POSTULATO<br />

In riferimento al 1° POSTULATO, si è parlato di “desiderio di ricondurre l’elemento ambiguo alla<br />

simmetria”. Definiamo “desiderio di correzione” il “desiderio di ricondurre l’elemento ambiguo<br />

alla simmetria ai cui elementi somiglia”, secondo i modi visti nel 1° POSTULATO.<br />

7

Figura 11 – Esempi di “desideri di correzione” di ambiguità<br />

Il “desiderio di correzione” è quello che ci induce a voler chiudere bene il terzo cassetto della cassettiera bianca,<br />

per allinearlo agli altri, o a voler sistemare o chiedere di sistemare al sottoscritto il colletto del giubbetto nero che<br />

ho sotto la giacca.<br />

3° POSTULATO<br />

Per motivi che supponiamo legati alle strategie di sopravvivenza della specie e/o dell’individuo, e<br />

per “esigenze emotive”, le persone tendono a voler “oscillare” continuamente tra ciò che le<br />

rassicura e ciò che le stimola. Quando si trova rassicurazione si cerca qualcosa di stimolante, mentre<br />

quando ci si sente stimolati abbastanza si cerca rassicurazione. Questi concetti sono illustrati in<br />

un’altra teoria del sottoscritto ancora in lavorazione (<strong>Teoria</strong> dell’Altalena).<br />

Anche per la valutazione visiva <strong>delle</strong> cose, le persone seguono questo andamento. Quando cioè<br />

hanno individuato una simmetria (a cui corrisponde una rassicurazione), sono inconsciamente alla<br />

ricerca di un elemento di stimolo (l’interruzione di simmetria). Se questo stimolo le appaga nella<br />

maniera adeguata, sono nuovamente alla ricerca di una rassicurazione (simmetria). L’individuo<br />

prova una sensazione gradevole quando un oggetto, un’immagine, una musica riescono a fargli<br />

compiere questa “oscillazione” tra rassicurazione e stimolo.<br />

Definiamo quindi “simmetria infranta” “la percezione inconscia, in luogo di un’immagine, una<br />

musica o un oggetto, di una simmetria che induce il soggetto a cercare una interruzione di<br />

simmetria e, al ritrovamento di detta interruzione, a desiderare di “correggerla” e di riportare<br />

l’oggetto ad una nuova simmetria”.<br />

8

Figura 12 – Esempi di simmetrie infrante (1)<br />

La simmetria infranta formata dai cavalli della quadriga nel vaso greco e quella <strong>degli</strong> aironi nel bassorilievo<br />

egizio.<br />

Figura 13 – Esempi di simmetrie infrante (2)<br />

La serie di cucchiaini (simmetria) con il manico verso il basso viene “infranta” dal cucchiaino capovolto. La<br />

ragazza di lato infrange la simmetria <strong>delle</strong> ragazze di schiena nella pubblicità di intimo.<br />

4° POSTULATO<br />

In riferimento al 3° POSTULATO, un soggetto percepisce le simmetrie infrante in ordine di<br />

difficoltà partendo dalla più semplice, cioè da quella che si presenta in maniera più evidente. Ciò<br />

implica che in luogo di un oggetto, un’immagine o una musica, un soggetto percepisce prima la<br />

simmetria infranta più semplice.<br />

Se si modifica l’elemento osservato in maniera tale da eliminare tale simmetria infranta,<br />

l’attenzione del soggetto si sposterà sulla nuova simmetria infranta più semplice presente<br />

nell’elemento osservato, e così via.<br />

9

Figura 14 – Esempio di come l’occhio percepisca prima la simmetria infranta più semplice<br />

Nella foto in alto a sinistra, viene solitamente percepita la simmetria dei bambini infranta dalla presenza <strong>delle</strong><br />

due suore. Se proviamo a togliere le suore dalla foto, come in quella in alto a destra, l’attenzione tende a spostarsi<br />

sulle nuove interruzioni di simmetria più evidenti: in questo caso, generalmente, vengono indicate la bambina in<br />

alto a sinistra, che ha la testa un po’ girata e guarda di lato, e le due bambine con il fiocco bianco in testa. Se<br />

togliamo dalla foto anche la bambina in alto a sinistra (foto in basso a destra), l’attenzione di chi osserva<br />

l’immagine si indirizza infatti, generalmente, verso le due ragazze con il fiocco bianco in testa.<br />

5° POSTULATO<br />

In riferimento al 3° POSTULATO, un soggetto percepisce maggiore rassicurazione quando si<br />

relaziona con oggetti, immagini o musiche che presentano simmetrie semplici e chiare, e che non<br />

presentano interruzioni di simmetria o che ne presentano in maniera contenuta.<br />

Un soggetto percepisce invece maggiore stimolo quando si relaziona con oggetti, immagini o<br />

musiche che presentano simmetrie infrante nette ed evidenti, e che non presentano simmetrie<br />

costituite da troppi elementi ripetuti.<br />

Ne consegue che per i suoi bisogni primari e la sua sfera intima, un soggetto sia più portato a<br />

gradire simmetrie semplici e chiare, in quanto rassicuranti. Il bisogno primario di cibarsi è spesso<br />

legato ad oggetti molto simmetrici: il piatto, il bicchiere, il cucchiaio. Il bisogno di sentirsi<br />

rassicurati quando non si è in “stato di all’erta”, cioè quando si è seduti o sdraiati, è anch’esso<br />

legato a oggetti simmetrici, come la sedia o il letto. Le stesse ninna nanna contengono molte<br />

simmetrie musicali, ed inducono un senso di rassicurazione.<br />

10

Possiamo quindi dire che, per i bisogni primari del soggetto, la ricerca di rassicurazione sia legata<br />

alla ricerca di simmetrie negli oggetti che egli relaziona a questo tipo di bisogni.<br />

Figura 15 – Esempi di simmetria come rassicurazione per i bisogni primari<br />

Gli oggetti che normalmente associamo ai nostri bisogni primari possiedono forme simmetriche probabilmente<br />

per ragioni di praticità e utilizzo funzionale, come i bicchieri, le posate, i piatti o le sedie. Questo però non<br />

esclude il fatto che sia presente, da parte del soggetto, una ricerca di simmetrie semplici per quanto riguarda<br />

questi oggetti e ciò che ad essi relaziona. Se infatti possiamo dire che le caratteristiche di un bicchiere non<br />

simmetrico potrebbero risultare scomode, e quindi “svincolare” queste caratteristiche dai “bisogni emotivi”<br />

dell’uomo, questo discorso non funziona se analizziamo l’esempio dei piatti. Entrambi i piatti in figura<br />

presentano medesime caratteristiche di funzionalità e hanno forma fisica molto simile. Però, generalmente, quale<br />

di questi due piatti verrebbe usato come soprammobile e quale come piatto dove mangiare? Viene utilizzato il<br />

piatto di destra per mangiare, perché presenta simmetrie più semplici, mentre il piatto di sinistra, pur avendo<br />

caratteristiche estetiche che attirano di più l’attenzione (quindi più stimolanti), non viene quasi mai utilizzato per<br />

questo scopo. È anche interessante notare come questa percezione diversa dei due piatti sia sempre motivata da<br />

argomenti che mai hanno a che fare con le simmetrie, come l’idea supposta che il piatto con le immagini sia più<br />

prezioso o che si possa rovinare mangiandovi dentro. Questo va a sottolineare il fatto che la percezione <strong>delle</strong><br />

simmetrie e <strong>delle</strong> simmetrie infrante avviene a livello inconscio, e che probabilmente è qualcosa di innato.<br />

1° TEOREMA<br />

In riferimento al 1° ASSIOMA, osserviamo che, generalmente, quando un soggetto non riesce<br />

inconsciamente ad individuare una simmetria nel relazionarsi con un oggetto, un’immagine o una<br />

musica, allora tenderà a non provare una sensazione piacevole e tenderà ad abbassare il suo livello<br />

di attenzione per quell’oggetto, immagine o musica.<br />

11

Figura 16 – Esempi di simmetrie difficili da percepire, e per questo non gradevoli (1)<br />

Un mucchio di foglietti di carta che non presenta un ordine o una struttura intuibile non appare piacevole a un<br />

soggetto, perché egli non riesce ad individuare <strong>delle</strong> simmetrie semplici. Una tela tagliata senza ordine, come<br />

quella in figura, non risulta piacevole o stimolante, mentre se fosse possibile rintracciare una simmetria semplice<br />

nei tagli lo sarebbe molto di più, come quando si osservano i centrini decorati.<br />

Figura 17 – Esempi di simmetrie difficili da percepire, e per questo non gradevoli (2)<br />

Un foglio con <strong>delle</strong> linee che non contengono simmetrie semplici ci appare scarabocchiato, e privo di interesse.<br />

Un mucchio di cavi senza simmetrie facilmente rintracciabili ci appare privo di valore estetico.<br />

2° TEOREMA<br />

In riferimento al 1° e al 3° ASSIOMA, osserviamo che, generalmente, quando un soggetto riesce a<br />

percepire molte simmetrie nel relazionarsi con un oggetto, un’immagine o una musica, ma al tempo<br />

stesso non riesce a percepire <strong>delle</strong> interruzioni di simmetria, allora tenderà ad esprimere una<br />

sensazione di gradevolezza, ma non riuscirà a descrivere con semplicità cosa l’abbia indotta.<br />

Il soggetto non riuscirà cioè ad esprimere un motivo di gradevolezza che non si limiti quasi<br />

esclusivamente ad una descrizione di una propria sensazione emotiva, e che sia lontana da una<br />

spiegazione descrittiva dell’oggetto, immagine o musica in esame. È quello, ad esempio, che<br />

succede quando si ascolta il jazz. Chi lo ascolta lo apprezza, ma non riesce a descrivere la melodia<br />

ad una persona che non l’ha ascoltata.<br />

12

Figura 18 – Esempi di immagini con molte simmetrie “semplici” (1)<br />

Una coreografia di fuochi d’artificio e la vetrata del rosone di una chiesa.<br />

Figura 19 – Esempi di immagini con molte simmetrie “semplici” (2)<br />

Un mandala tibetano (ottenuto tramite la disposizione di sabbia colorata) e un dettaglio di un tappeto persiano.<br />

Figura 20 – Esempi di immagini con molte simmetrie “semplici” (3)<br />

Un esempio di cosiddetto “Crop Circle”, ossia “cerchio nel grano”, e un’immagine di quello che si può osservare<br />

attraverso un caleidoscopio.<br />

13

3° TEOREMA<br />

In riferimento al 1° e al 3° ASSIOMA, osserviamo che, generalmente, quando un soggetto riesce a<br />

percepire un certo numero (basso) di simmetrie nel relazionarsi con un oggetto, un’immagine o una<br />

musica, ma non riesce a percepire <strong>delle</strong> interruzioni di simmetria, allora tenderà a provare una<br />

sensazione di noia, e tenderà ad abbassare notevolmente il suo livello di attenzione per<br />

quell’oggetto, immagine o musica.<br />

Figura 21 – Esempi di immagini con poche simmetrie semplici, e quindi noiose (1)<br />

La fotografia del nastro adesivo fa scendere rapidamente l’interesse di chi la vede, in quanto dotata di poche<br />

simmetrie e subito intuibili. Allo stesso modo l’immagine del raccordo a “T”, se vista da sola prolungatamente,<br />

induce il lettore ad un senso di noia.<br />

Figura 22 – Esempi di immagini con poche simmetrie semplici, e quindi noiose (2)<br />

Un foglio scritto su tutte le righe è percepito come una simmetria semplice <strong>delle</strong> varie righe scritte. Anche se il<br />

contenuto di ogni riga è diverso dall’altra, la percezione visiva del documento prima di leggerlo è, appunto, di<br />

una simmetria troppo semplice, e questo induce ad abbassare il livello di attenzione del soggetto. La spina<br />

elettrica bianca presenta simmetrie troppo semplici per indurre il lettore a prestare interesse per un tempo<br />

prolungato.<br />

14

4° TEOREMA<br />

In riferimento al 1° e al 3° ASSIOMA e al 1° POSTULATO, osserviamo che, generalmente,<br />

quando un soggetto riesce a percepire un certo numero (basso) di simmetrie nel relazionarsi con un<br />

oggetto, un’immagine o una musica, e riesce a percepire <strong>delle</strong> interruzioni di simmetria, allora, nel<br />

caso la relazione dell’interruzione di simmetria con la simmetria non sia però facilmente intuibile, il<br />

soggetto tenderà a non avere una sensazione piacevole, ma piuttosto un senso di piacevolezza<br />

incompiuta. Vi sono comunque alcuni soggetti che provano piacere nel provare questa sensazione.<br />

Figura 23 – Esempio di simmetria con ambiguità<br />

L’immagine con la mela nella simmetria <strong>delle</strong> patate è puramente esplicativa. Ci sono persone che apprezzano le<br />

simmetrie interrotte da ambiguità, come portare uno smoking e insieme un sombrero in testa, o indossare calze o<br />

scarpe di colore diverso tra loro, o che apprezzano un quadro appeso storto all’interno di una sequenza di<br />

quadri appesi dritti. In generale, però, la maggioranza <strong>delle</strong> persone, davanti a queste cose prova un inconscio<br />

desiderio di “aggiustamento”, di agire per riportare l’ambiguità alla simmetria. È un po’ la sensazione che si<br />

avrebbe a guardare una persona con la giacca nera, la camicia nera, la cintura nera, i pantaloni neri, una scarpa<br />

nera…e una scarpa marrone! Anche il vuoto nel puzzle blu della foto a destra può essere apprezzato da alcune<br />

persone, ma molte lo ritengono semplicemente un pezzo mancante. Questo può essere utile per capire il desiderio<br />

di ricomposizione di una simmetria: non si dice che “manca un pezzo” ma che “c’è un pezzo mancante”, come a<br />

dire che andrebbe aggiunto per ricomporre la simmetria.<br />

5° TEOREMA<br />

In riferimento al 1° e 3° ASSIOMA e al 1°, 2° e 3° POSTULATO, osserviamo che, generalmente,<br />

quando un soggetto riesce a percepire un certo numero (basso) di simmetrie nel relazionarsi con un<br />

oggetto, un’immagine o una musica, e riesce a percepire <strong>delle</strong> interruzioni di simmetria, allora, nel<br />

caso la relazione dell’interruzione di simmetria con la simmetria sia facilmente intuibile, il soggetto<br />

sta percependo una simmetria infranta, che, inducendolo ad un “desiderio di nuova simmetria”, lo<br />

porterà a provare una sensazione di piacevolezza, e sarà in grado di descrivere l’oggetto,<br />

l’immagine o la musica percepita.<br />

15

Figura 24 – Esempi di simmetrie infrante<br />

Nel pluripremiato film “Schindler’s List” (1993) compare, per pochi secondi, all’interno del film in bianco e<br />

nero, una bambina con il capottino rosso. Questa simmetria infranta è forse una <strong>delle</strong> più toccanti della storia del<br />

cinema, ed è un richiamo diretto a porre attenzione sulla tragedia individuale in un evento come l’Olocausto,<br />

che, sfortunatamente, viene spesso considerato una tragedia di massa proprio a causa del grande numero <strong>delle</strong><br />

persone coinvolte (una grande simmetria di persone, quindi). Un altro esempio famoso di simmetria infranta è<br />

rappresentato dalla torre di Pisa, che deve la sua particolarità proprio alla simmetria di tutto ciò che la circonda.<br />

Figura 25 – Il caso “Maggiolino Wolkswagen” - 1<br />

Il manifesto in figura rappresenta la pubblicità del Maggiolino Volkswagen, del 1959. L’immagine del<br />

maggiolino “infrange” la simmetria dello sfondo senza posizionarsi in maniera simmetrica nella pagina, e crea<br />

una ottima interruzione di simmetria (sfruttata ai giorni nostri anche in alcune pubblicità della Vodafone).<br />

Questa pubblicità fece passare le vendite dell’auto negli U.S.A. dalle 5.000 circa del 1958 alle 120.000 del 1959,<br />

anno di questa campagna pubblicitaria. L’importante rivista “Advertising Age” l’ha collocata al primo posto<br />

<strong>delle</strong> 100 pubblicità più belle del XX° secolo.<br />

16

Figura 26 – Il caso “Maggiolino Wolkswagen” - 2<br />

Gran parte dei pubblicitari americani sono convinti che il successo della pubblicità del Maggiolino sia dipeso dal<br />

payoff “Think small.”, in controtendenza con il resto <strong>delle</strong> pubblicità <strong>delle</strong> auto americane di quegli anni.<br />

Personalmente, credo invece che l’importanza della simmetria infranta nell’immagine sia molto più importante<br />

di quanto essi immaginino, e lo si può vedere semplicemente osservando le tre immagini qui sopra: a sinistra<br />

l’originale, al centro e a destra la stessa locandine con le auto spostate verso il centro. Si lascia giudicare al<br />

lettore quanto sia differente l’impatto visivo del manifesto soltanto spostando di poco il disegno dell’auto nella<br />

pagina.<br />

Conclusioni<br />

L’obiettivo della <strong>Teoria</strong> <strong>delle</strong> <strong>Simmetrie</strong> <strong>Infrante</strong>, che in questo documento trova la sua prima forma<br />

ufficiale, non è quello di avere la pretesa di spiegare ciò che è bello e ciò che non lo è. L’obiettivo è<br />

quello di strutturare un modello interpretativo della realtà che ci circonda che ci consenta di<br />

prevedere con una buona probabilità quali saranno i giudizi di gusto della maggioranza <strong>delle</strong><br />

persone in relazioni ad oggetti, immagini e musiche passibili di tale giudizio. Sarebbe quindi<br />

riduttivo considerare questo modello utile soltanto nell’ottica di migliorare l’efficacia dei documenti<br />

tecnici.<br />

Il senso del bello condiziona quasi ogni scelta che facciamo, e in una società che bombarda di input<br />

le persone, diventa sempre più predominante nelle nostre scelte la componente emotiva, che è<br />

fortemente condizionata dal piacere del giudizio estetico. Comprendere i meccanismi che inducono<br />

a sensazioni di piacevolezza estetica costituirebbe una grandissima opportunità praticamente per<br />

ogni attività commerciale e non. Alcuni campi applicativi potrebbero essere: la vendita di prodotti<br />

on-line; la fotografia; gli allestimenti nei negozi di arredo; le varie forme di arte visiva; il<br />

giardinaggio; la sicurezza dei bambini (curando la relazione tra la simmetria, che induce alla<br />

rassicurazione e alla tranquillità, e le interruzioni di simmetria, che stimolano invece le attività); la<br />

musica e tante altre discipline. Un capitolo a parte merita il design di prodotto, che rappresenta<br />

l’ambiente di sperimentazione più ricco e con maggiori possibilità creative.<br />

Al momento è anche al vaglio l’ipotesi, suggerita da Valerio Villa, che le simmetrie infrante<br />

costituiscano una specie di “metodologia di apprendimento” che l’uomo possiede come qualcosa di<br />

innato, e che gli serve non solo per una valutazione estetica di ciò che lo circonda, ma anche come<br />

strumento inconscio per apprendere dall’ambiente con cui interagisce.<br />

17

Saranno quindi interessanti gli esiti dei prossimi esperimenti, che, oltre a comprendere test di<br />

valutazione estetica da sottoporre a gruppi di persone secondo le metodologie <strong>delle</strong> scienze sociali,<br />

riguarderanno anche studi sul comportamento animale, per verificare se possiamo parlare di<br />

modalità di interazione con l’ambiente tramite le simmetrie infrante, e se possiamo dire, nel caso,<br />

che sia qualcosa di innato e facente parte dell’istinto naturale dell’uomo e <strong>delle</strong> altre specie animali.<br />

Bibliografia<br />

Desmond Morris, La scimmia nuda – studio zoologico sull’animale uomo, Bompiani, Milano,<br />

2003 [1968]<br />

Carl G. Hempel, Filosofia <strong>delle</strong> scienze naturali , Il Mulino, Bologna, 1978 [1966]<br />

Cambiaghi D., Chirone E., Gadola M., Uberti S., Villa V.; Valutazioni estetiche nel progetto<br />

meccanico; Convegno Nazionale XIV ADM - XXXIII AIAS; Bari; Italy; August, 31 -<br />

September, 2; 2004; ISBN 88-900637-2-6<br />

Bibliografia <strong>delle</strong> immagini<br />

Figura 1 Muro di mattoni, cortesia di Valerio Villa<br />

Students of Nan Hua High School gathering in the School Hall, mailer_diablo,<br />

Gen 2006<br />

Figura 2 Mucchietto di riso, foto originale dell’autore<br />

Selciato 1, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 3 Prato di casa, cortesia di Valerio Villa<br />

Piantina d’erba, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 4 Tetto, cortesia di Valerio Villa<br />

Tegola, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 5 Fila di cucchiaini, cortesia di Valerio Villa<br />

Cucchiaino da caffè, foto originale dell’autore<br />

Figura 6 Selciato 2, cortesia di Valerio Villa<br />

Selciato 3, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 7 Mela verde in cesto di mele rosse, cortesia di Valerio Villa<br />

Serie di cucchiaini con cucchiaino capovolto, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 8 Marylin Monroe, tratta da www.careleavers.com<br />

Dinner Jacket, tratta da www.fashionist.it<br />

Figura 9 Pallina da tennis in cesto di mele rosse, cortesia di Valerio Villa<br />

Quadro storto in un insieme di quadri dritti, foto originale dell’autore<br />

Figura 10 Fila di cucchiaini con cucchiaino diverso, cortesia di Valerio Villa<br />

Fila di cucchiaini con cucchiaino storto, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 11 Cassettiera bianca, foto originale dell’autore<br />

Riccardo con il colletto messo male, cortesia di Valerio Villa<br />

18

Figura 12 Persephone krater, Bibi Saint-Pol, 2008<br />

Bassorilievo a Saqqara, autore sconosciuto<br />

Figura 13 Serie di cucchiaini con cucchiaino capovolto, cortesia di Valerio Villa<br />

Pubblicità di intimo a Berlino, cortesia di Valerio Villa<br />

Figura 14 La scuola elementare di Suor Arsenia, tratto da www.ideanews.it<br />

Le successive foto modificate sono ad opera dell’autore<br />

Figura 15 Bicchiere, foto originale dell’autore<br />

Piatti, foto originale dell’autore<br />

Figura 16 Mucchio di foglietti di carta, foto originale dell’autore<br />

Stoffa tagliata e rovinata, foto originale dell’autore<br />

Figura 17 Scarabocchio, foto originale dell’autore<br />

Mucchio di cavi, foto originale dell’autore<br />

Figura 18 Firework of Lake of Annecy festival 2005, Semnoz, Ago 2005<br />

Sainte Chapelle - Rose Window, Lusitana, Apr 2004<br />

Figura 19 Mandala de sable pour la paix dans le monde, Ji-Elle, Apr 2008<br />

Detail of the Bullerswood carpet, W. Morris<br />

Figura 20 Crop circles swirl, Unknown<br />

View of a kaleidoscope, H. Pellikka, Mar 2005<br />

Figura 21 Nastro adesivo, foto originale dell’autore<br />

Raccordo di apparecchio per aerosol, foto originale dell’autore<br />

Figura 22 Pagina scritta fitta, foto originale dell’autore<br />

Presa elettrica bianca, foto originale dell’autore<br />

Figura 23 Mela rossa in cesto di patate, cortesia di Valerio Villa<br />

Puzzle, tratta da http://cat-reloaded.blogspot.com<br />

Figura 24 Immagine da Schindler’s List, tratta da http://coaloalab.splinder.com<br />

Leaving Torre di Pisa, Joethon, Feb 2001<br />

Figura 25 VW_ThinkSmall, tratta da http://solideavitali.splinder.com<br />

Figura 26 VW_ThinkSmall, tratta da http://solideavitali.splinder.com<br />

Le successive foto modificate sono ad opera dell’autore<br />

19