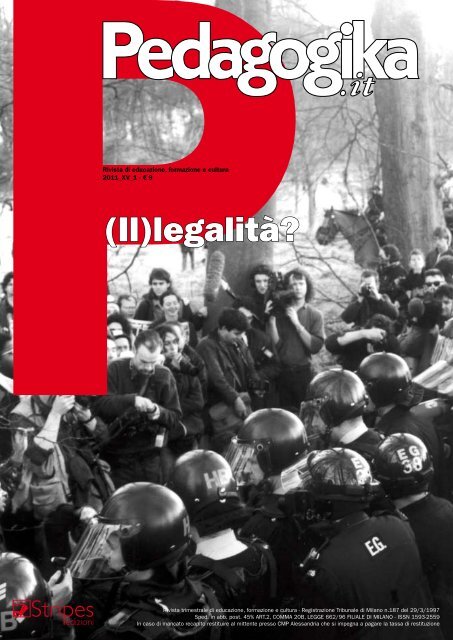

(Il)legalità? - Pedagogika

(Il)legalità? - Pedagogika

(Il)legalità? - Pedagogika

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rivista di educazione, formazione e cultura<br />

2011_XV_1 - € 9<br />

(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />

Rivista trimestrale di educazione, formazione e cultura - Registrazione Tribunale di Milano n.187 del 29/3/1997<br />

Sped. in abb. post. 45% ART.2, COMMA 20B, LEGGE 662/96 FILIALE DI MILANO - ISSN 1593-2559<br />

In caso di mancato recapito restituire al mittente presso CMP Alessandria che si impegna a pagare la tassa di restituzione

Rivista di educazione, formazione e cultura<br />

anno XV, n° 1<br />

Gennaio, Febbraio, Marzo 2011

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/<br />

2<br />

Rivista di educazione, formazione e cultura<br />

esperienze - sperimentazioni - informazione - provocazioni<br />

Anno XV, n° 1 – Gennaio/Febbraio/Marzo 2010<br />

Direttrice responsabile<br />

Maria Piacente<br />

maria.piacente@pedagogia.it<br />

Redazione<br />

Fabio Degani, Marco Taddei, Mario Conti,<br />

Dafne Guida Conti, Nicoletta Re Cecconi, Carlo<br />

Ventrella, Mariarosaria Monaco, Liliana Leotta,<br />

Cristiana La Capria, Laura Conti, Coordinamento<br />

pedagogico Coop. Stripes.<br />

Comitato scientifico<br />

Silvia Vegetti Finzi, Fulvio Scaparro, Duccio Demetrio,<br />

Don Gino Rigoldi, Eugenio Rossi, Alfio Lucchini, Pino<br />

Centomani, Ambrogio Cozzi, Salvatore Guida, Pietro<br />

Modini, Antonio Erbetta, Angela Nava Mambretti,<br />

Anna Rezzara, Lea Melandri, Angelo Villa<br />

Hanno collaborato<br />

Roberta Sala, Cesare Moreno, Andrea Zummo,<br />

Giovanni Impastato, Franco Vassia, Salvatore Licata,<br />

Fabio Lucchini, Vincenzo D’Ambrosio, Alessandra<br />

Callegari, Cristina Busi, Giulia Depero, Isabella<br />

Grottola, Marisa Vecchi, Piero Abbondati e Roberta<br />

Ranalli, Grazia Cecchini, Fabio Dovigo, Alberto Dionigi,<br />

Dario Costantino, Antonella Cagnolati, Giulia Rossetti<br />

Edito da<br />

Stripes Coop. Sociale Onlus<br />

www.stripes.it<br />

Direzione e Redazione<br />

Via Papa Giovanni XXIII n.2 - 20017 Rho (MI) -<br />

Tel. 02/9316667 - Fax 02/93507057<br />

e-mail: pedagogika@pedagogia.it<br />

Sito web: www.pedagogia.it<br />

FaceBook: <strong>Pedagogika</strong> Rivista<br />

Responsabile testata on-line<br />

Igor Guida - igor.guida@pedagogia.it<br />

Progetto grafico/Art direction<br />

Raul Jannone - raul.jannone@studioatre.it<br />

Promozione e diffusione<br />

Fabio Degani, Federica Rivolta<br />

Pubblicità<br />

Clara Bonfante, Daniela Colombo<br />

Registrazione Tribunale di Milano n.187 del<br />

29/3/1997 - Sped. in abb. post. 45%<br />

ART. 2, COMMA 20B LEGGE 662/96 FILIALE DI<br />

MILANO - issn 1593-2559<br />

Stampa:<br />

Impressionigrafiche S.c.s.<br />

Acquiterme (Al) - Tel. 0144-313350<br />

Distribuzione in libreria:<br />

Joo Distribuzione - Via F. Argelati, 35 - Milano<br />

Fotografie: stock.xchng<br />

é possibile proporre propri contributi inviandoli<br />

all’indirizzo e-mail articoli@pedagogia.it<br />

I testi pervenuti sono soggetti all’insindacabile giudizio<br />

della Direzione e del Comitato di redazione e<br />

in ogni caso non saranno restituiti agli autori<br />

Questo periodico è iscritto all’Unione<br />

Stampa Periodica Italiana

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/<br />

s o m m a r i o<br />

5 Editoriale<br />

Maria Piacente<br />

../dossier/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />

8 Introduzione<br />

10 Legalità, legittimità, cultura<br />

Roberta Sala<br />

18 Tra <strong>legalità</strong> ed <strong>Il</strong><strong>legalità</strong>.<br />

Intervista a Cesare Moreno<br />

Salvatore Guida<br />

27 <strong>Il</strong><strong>legalità</strong> e <strong>legalità</strong>: confine<br />

labile, scommessa cruciale<br />

Andrea Zummo<br />

33 Resistere a Mafiopoli<br />

Giovanni Impastato e Franco<br />

Vassia<br />

44 La Rabbia di Esistere<br />

Salvatore Licata<br />

55 Terrorismo, il confine tra<br />

motivazione e vulnerabilità<br />

Fabio Lucchini<br />

../temi ed esperienze<br />

60 Una nuova educazione per<br />

superare la mente patriarcale<br />

Vincenzo D’Ambrosio<br />

70 SAT Educazione, un modello<br />

culturale per gli insegnanti.<br />

Intervista a Grazia Cecchini<br />

Alessandra Callegari<br />

74 Uno spazio per la mediazione<br />

delle controversie<br />

Fabio Dovigo (Traduz. A fronte)<br />

87 La funzione psicopedagogica<br />

e terapeutica del clown<br />

Alberto Dionigi<br />

95 Sport “senza frontiere”: note<br />

pedagogiche e pratiche educative<br />

Dario Costantino<br />

../cultura<br />

104 A due voci<br />

Angelo Villa, Ambrogio Cozzi<br />

108 Scelti per voi<br />

Libri Ambrogio Cozzi (a cura di)<br />

Musica Angelo Villa (a cura di)<br />

Cinema Cristiana La Capria (a cura di)<br />

116 Arrivati in redazione<br />

../In_breve<br />

119 In ricordo di Antonio Erbetta<br />

../In_vista<br />

120 Rovereto Musei per le scuole<br />

3

ABBONARSI è IMPORTANTE<br />

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />

Piano editoriale 2011<br />

(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />

<strong>Il</strong> viaggio. Realtà e metafora<br />

Fratelli d'Italia?<br />

Educare alla creatività<br />

Rivista di educazione, formazione e cultura<br />

Numero di c/c postale 36094233<br />

intestato a Stripes Coop. Sociale ONLUS<br />

via Papa Giovanni XXIII, 2 - 20017 Rho (Mi)<br />

L’abbonamento annuale per 4 numeri è:<br />

€ 30 privati<br />

€ 60 Enti e Associazioni<br />

€ 90 Sostenitori<br />

Insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento inviare il coupon presente all’interno della rivista,<br />

una volta compilatolo, al n° di fax 02-93507057 o per posta ordinaria al seguente indirizzo:<br />

Redazione <strong>Pedagogika</strong>.it, via Papa Giovanni XXIII, 2 - 20017 Rho (Mi)<br />

<strong>Pedagogika</strong>.it è disponibile presso tutte le librerie Feltrinelli d’Italia e in altre librerie il cui elenco<br />

è consultabile sul sito www.pedagogia.it<br />

Per ordini e abbonamenti on line: www.pedagogia.it<br />

4<br />

Per informazioni: Redazione <strong>Pedagogika</strong>.it Tel. 02/93.16.667 - Fax 02/93.50.70.57 - www.pedagogia.it - pedagogika@pedagogia.it

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/editoriale<br />

La forza di Antigone<br />

L'essere umano, l'uomo e la donna fin dalla loro nascita devono fare i conti<br />

con le norme e le leggi che consentono alla vita stessa la sua sopravvivenza. In nuce<br />

ciascuno e ciascuna di noi è abitato da norme e leggi umane e divine – in un altro<br />

tempo il divino è stato parte inscindibilmente integrante della vita umana- che<br />

dovrebbero permetterci di riconoscere in coscienza il bene dal male, la giustizia<br />

dall'ingiustizia regolando così il nostro comportamento etico e sociale. E nello<br />

scrivere la parola “divino” vorrei, per non perdermi, stare ancorata al pensiero di<br />

Maria Zambrano che è stata grande filosofa, ma anche grande politica impegnata a<br />

fianco delle forze repubblicane per la liberazione della Spagna e per questo esiliata<br />

per quarant'anni.<br />

<strong>Il</strong> rispetto delle norme e delle leggi dovrebbe per così dire scaturire dal nostro<br />

essere più profondo, dalla giustizia, dalla verità, dalla bellezza, sentimenti così<br />

radicati e forti da respingere la tentazione sempre presente di fare, praticare, far<br />

praticare solo il proprio tornaconto personale. Un tornaconto personale che nulla<br />

ha a che vedere con il riconoscimento di se stessi in quanto soggetti bisognosi di<br />

rispecchiarsi nell'altro, di dare un senso alla propria vita sia nella dimensione pubblica<br />

sia in quella privata.<br />

Al centro del nostro divenire assume estrema importanza l'humus e la cultura<br />

che ci circonda e ci forgia: uomini e donne in relazione gli uni con gli altri facenti<br />

parte della società, uniti da interessi generali e progetti comuni con la necessità<br />

intrinseca alla nostra stessa specie di essere visti e riconosciuti .<br />

In quanto facenti parte della polis diventa naturale per ognuno di noi partecipare<br />

e seguire quello che accade nel nostro Paese, legittimando o delegittimando<br />

quanto avviene dentro e fuori dalle Istituzioni. Ma siamo capaci di orientarci, di<br />

dare ascolto al nostro senso critico ? Siamo in grado di capire, di leggere e interlegere<br />

le norme e le leggi, le regole del vivere civile?<br />

Etologi, biologi e antropologi – pensiamo a come in questo particolare periodo<br />

della nostra vita pubblica la questione antropologica sia divenuta cruciale - sono<br />

ormai convinti che la società nella quale viviamo è sempre più influenzata dalla<br />

società che l'uomo riesce a creare: se è fondata su una cultura della pace emergerà<br />

l'attitudine alla solidarietà e alla pace; se è fondata sulla guerra e sull'odio emergerà<br />

l'attitudine alla guerra e alla violenza organizzata; se è fondata sul disimpegno<br />

politico, sull'avidità, sul consumismo e sul proprio tornaconto personale, non ne<br />

potrà scaturire nulla di buono. Si tratta quindi di una questione culturale e non<br />

naturale.<br />

5

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/editoriale<br />

6<br />

Tutto ciò emerge, vistosamente, anche dai contributi pubblicati all'interno di<br />

questo dossier: nello spasmodico desiderio di fare parte di qualcosa, di lasciare un<br />

segno in questo mondo, possiamo vedere come chi non “conta” proprio niente,<br />

perché nessuno si è mai curato, preoccupato, di lui/lei, pur di esistere riemerge,<br />

come un fiume carsico e trova luogo all'interno di organizzazioni illegali, distruttive,<br />

mafiose. Risucchiato dagli inferi del consumismo e del godimento, sordo ad<br />

ogni richiamo , senza alcuna forma di pensiero critico si dispone ad infittire le orde<br />

dell'il<strong>legalità</strong> e della supponenza. Oppure cede ad un esasperato qualunquismo,<br />

non meno letale della supponenza che porta a dire a chi è più fragile, e meno<br />

costruito, che non si può fare niente, tanto... E' così che chi ci governa, alla povera<br />

gente che si trova di fronte alle catastrofi annunciate e alle ingiustizie patite, fa<br />

dire: “...è cosa 'e niente!”. No! Non è cosa da niente! Non dobbiamo mai lasciare<br />

perdere i nostri diritti, né ciò che ci è dovuto. Nessuno deve elemosinare ciò che<br />

gli è dovuto, nessuno. Così il pensiero critico ci può portare ad assumere, ad intraprendere,<br />

strade che possono sembrare illegali; tanti sono gli esempi e le storie che,<br />

a partire dall'antica Grecia, passando per la storia contemporanea ed alle vicende<br />

a noi più vicine – pensiamo a quanti nel nostro Paese, nell'epoca della dittatura si<br />

sono appellati alla pietas per soccorrere i perseguitati - ci fanno sperare nella giustizia<br />

e nel futuro, rendendo ancora attuale: ”La tua legge, Signore, scritta nel cuore<br />

degli uomini” di S. Agostino<br />

Oggi nel nostro Paese il qualunquismo e l'il<strong>legalità</strong> paiono esser diventate le<br />

leggi di chi, pur di mantenere il potere, il potere di perpetrare l'irrisione degli altri<br />

e perseguire il proprio narcisismo, diventa capace di minacciare con il “Muoia<br />

Sansone, con tutti i filistei”!<br />

Ma molti e molte di noi, moltissimi conoscono questi giochi di potere ed alla<br />

resistenza sono forgiati per eredità e per sapere. Tante belle politiche abbiamo visto<br />

in questi giorni in giro per le strade. E auspichiamo che, grazie alla sensibilità, alla<br />

cultura, all'esperienza ed alla bellezza, il qualunquismo, la volgarità, il male e gli<br />

scempi non passeranno, non diventeranno la norma.<br />

Come diceva Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si<br />

fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza<br />

di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni<br />

speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le<br />

piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima; ed<br />

ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre.<br />

È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e<br />

donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi<br />

la curiosità e lo stupore”.<br />

Maria Piacente

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />

8<br />

(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />

Un recente documento, presentato da Telmo Pievani e Alberto Martinelli, mette<br />

in discussione, proponendone un aggiornamento, la Carta di Siviglia del 1989,<br />

allorché un team di scienziati e studiosi si era cimentato a dimostrare come la<br />

guerra non sia un bisogno, una necessità insita nella natura umana. <strong>Il</strong> documento<br />

va oltre tale ottimistica e buonistica visione sostenendo che: “.... E' ora di smettere<br />

di cercare una spiegazione biologica o genetica alla guerra e anche di pensare che<br />

l'uomo sia naturalmente buono... la guerra e la pace stanno, entrambe, nelle possibilità<br />

dell'uomo..”. Queste considerazioni saranno sottoposte agli studiosi che interverranno<br />

alla conferenza mondiale sulla pace e saranno oggetto di una proposta<br />

nelle scuole italiane a partire dal concetto che “le stesse specie che hanno inventato<br />

la guerra sono capaci di inventare la pace”.<br />

Riteniamo che lo stesso approccio, che vede le antinomie guerra /pace, amore/<br />

odio come invenzioni culturali e sociali possa essere esteso agevolmente anche ai<br />

concetti di <strong>legalità</strong> e il<strong>legalità</strong>: si tratta di atteggiamenti culturali, legati alle evenienze<br />

storiche ed alla distribuzione geografica, non rispondono a niente di predeterminato<br />

e possono essere, per ciò stesso, soggetti ad azioni correttive, ad azioni ed intenzionalità<br />

politiche, a valutazioni etiche, a interpretazioni e scelte pedagogiche.<br />

Nell'affrontare questi temi ci siamo chiesti da dove traggono forza e credibilità<br />

le leggi; come nasce e si rafforza il conecetto di <strong>legalità</strong>; quali sono le condizioni<br />

ceh favoriscono il consolidamento di diffusi comportamenti di il<strong>legalità</strong>, devianza,<br />

criminalità più o meno pubblica, l'indebolimento dell'autorevolezza della figura<br />

del padre. Ci siamo chiesti se esistono codici, strutturati o meno, concepiti per<br />

trasmettere atteggiamenti di indifferenza o di impermeabilità ai concetti di legge,<br />

legittimità e <strong>legalità</strong>; e se è possibile perseguire coerenti strategie culturali e pedagogiche<br />

per contrastare quella sorta di relativismo estico che molti percepiscono<br />

come il terreno di coltura di un più ampio processo di degrado ed imbarbarimento<br />

della vita sociale che soprattutto negli ultimi anni sta investendo la dimensione<br />

pubblica.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />

(<strong>Il</strong>)legality?<br />

A recent document, proposed by Telmo Pievani and Alberto Martinelli, debates,<br />

offering a revision, the Seville Statement on violence of 1989, when a team<br />

of scientists and scholars ventured on demonstrating that war is not an innate<br />

need, an innate necessity in human nature. The document goes beyond this optimistic<br />

vision maintaining that: “…It’s time to stop looking for a biological or genetic<br />

explanation of war and thinking that man is naturally good…war and peace<br />

are both in the abilities of man…”.<br />

These reflections are going to be submitted to scholars who will attend the<br />

world conference on peace and they are going to be the object of a proposal in Italian<br />

schools whose basic concept is that “the same species that have invented war<br />

are able to invent peace.”<br />

We believe the same approach, which regard war/peace, love/hate antinomies as<br />

cultural and social inventions, could be easily extended to concept of legality and<br />

illegality too: they are cultural attitudes bound to historical events and geographical<br />

distribution, they do not respond to nothing predetermined and, therefore,<br />

they could be subjected to corrective actions, political actions and intentions, ethical<br />

valuations, pedagogical interpretations and choices.<br />

Dealing with these topics we wonder where laws draw their force; how concept<br />

of legality originates and grows stronger; what are the conditions that promote<br />

the consolidation of widespread behaviors of illegality, deviance and more or less<br />

organized crime; what place takes the weakening of father figure authoritativeness<br />

in rarefying of public ethics. And, moreover, whether there are structured or unstructured<br />

codes conceived to transfer behaviors of indifference or impermeability<br />

to the concepts of law, lawfulness, and legality; whether it is possible to pursue<br />

consistent cultural and pedagogical strategies to contrast that sort of ethic relativism,<br />

perceived by many as the fertile source of a wider process of social life decay<br />

and barbarization that, especially in the last years, is assailing public dimension.<br />

Dossier 9

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />

10<br />

Legalità, legittimità, cultura<br />

‘Giusto’, preciso ancora, non significa necessariamente condiviso: non è detto<br />

che una legge sia giusta solo perché essa è esito di una procedura legislativa corretta;<br />

ammettere che una legge possa essere ingiusta nonostante la giustezza<br />

procedurale con cui è stata posta significa considerare la ‘giustizia’ delle leggi<br />

come qualcosa di superiore e indipendente dalla loro validità.<br />

Roberta Sala*<br />

La domanda che qui mi pongo è se le nozioni di <strong>legalità</strong> e di il<strong>legalità</strong> siano<br />

contestualmente determinate o se, piuttosto, non indichino standard universali. Si<br />

tratta di una domanda rilevante: bisogna capire se, parlando di <strong>legalità</strong> e di il<strong>legalità</strong>,<br />

disponiamo di riferimenti indipendenti per regolamentare il vivere associato, ovvero<br />

se tali riferimenti siano contingenti, validi cioè solo relativamente al contesto del loro<br />

utilizzo. Una cosa è infatti dire che una prassi è giusta o sbagliata, disponendo di<br />

un’idea non controversa di giusto e sbagliato, altra cosa è invece dire che una prassi<br />

è giusta o sbagliata in quel determinato momento, per quel determinato gruppo<br />

di persone o in certe condizioni. Sosterrò, in questo mio intervento, l’esistenza di<br />

standard universali anche se mutevoli e molteplici possono essere le forme della loro<br />

applicazione. Questa affermazione risulterà chiara al termine della mia riflessione.<br />

Intendo procedere come segue: a) comincio con il chiarire il significato di <strong>legalità</strong><br />

mettendo in luce la differenza di <strong>legalità</strong> e legittimità; mi avvarrò dell’esempio<br />

socratico per spiegare meglio questa differenza; procedo con il dire perché il rinvio<br />

alla legittimità delle leggi agisca da istanza critica nei confronti dell’attualità, cioè<br />

nei confronti delle consuetudini che, nel tempo presente, sembrano invalse e non<br />

controverse, e nei confronti di quei meccanismi di comportamento che, per il fatto<br />

di essere tacitamente osservati dai più e nella maggior parte delle situazioni, rivendicano<br />

per ciò stesso autorità; dirò perché il rinvio alla legittimità assuma il significato<br />

di un gesto filosofico, cioè di un atteggiamento critico che non esita a sottoporre<br />

al vaglio della ragione automatismi e convenzioni; invocare la legittimità delle leggi<br />

non significa andare contro il sistema giuridico ma, proprio al contrario, significa<br />

sospendere l’obbedienza nei confronti di quelle singole leggi che, alla luce degli<br />

standard di legittimità cui si riferisce il sistema giuridico nel suo insieme, si rivelino<br />

ingiuste; b) procedo con un riferimento alle culture: mi interessa in questo discorso<br />

capire se sia una ragione di giustizia quella che spinge i portatori di una tradizione<br />

culturale a contestare le leggi di uno stato liberale e democratico o se, diversamente,<br />

si tratti di un’istanza non ricevibile dall’ordinamento in quanto illegittima. Si<br />

potrà decidere di accogliere un’istanza culturale, accomodandola all’interno di un<br />

sistema legislativo, ovvero di respingerla, motivate entrambe le alternative da una<br />

medesima ragione di giustizia.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />

Mi concentro ora sulla differenza tra <strong>legalità</strong> e legittimità. Propongo di partire<br />

dalla imperitura lezione socratica così come Platone la narra nell’Apologia di Socrate.<br />

Comincio con il ricordare come la condanna a morte di Socrate fu decisa a<br />

seguito di un processo che lo vide imputato di empietà e di corruzione dei giovani.<br />

Ciò che di fatto Socrate fece, tale da attirargli il biasimo dei suoi concittadini,<br />

fu invitare i suoi interlocutori – chiunque essi fossero - all’esercizio della critica,<br />

all’assunzione di un atteggiamento di distacco dal sapere convenzionale, da quel<br />

plesso di tradizioni e abitudini fino ad allora incontroverso, onde sottoporlo al<br />

vaglio della razionalità. La vera guida di Socrate è appunto la ragione, il logos: non<br />

c’è alcuna condotta né alcuna legge che non possa essere sottoposta al giudizio della<br />

ragione anzi, potremmo dire, della filosofia. Non c’è nulla nell’esperienza umana<br />

cui la filosofia non si possa liberamente applicare 1 . Per via di queste e altre simili<br />

affermazioni Socrate viene accusato di empietà: è per i suoi concittadini empio, in<br />

quanto ha mostrato di non voler accettare passivamente l’ordine costituito, che è<br />

ordine naturale e divino insieme poiché naturali e divine insieme sono le leggi su<br />

cui si regge. L’accusa di empietà si affianca ad un’altra accusa, quella di corruzione<br />

dei giovani. Infatti, la libertà di filosofare, cioè di ricercare senza subire interferenze<br />

facendo uso soltanto della propria intelligenza e del proprio senso critico, è oggetto<br />

dell’insegnamento socratico; sono soprattutto i giovani ad avvicinarsi a Socrate e<br />

ad ascoltare le sue parole, essendo i più disposti ad apprendere, a farsi interpellare<br />

sul senso dell’esistenza, del vivere insieme, sul senso della politica e delle leggi. A<br />

loro Socrate si rivolge in particolare, insegnando a seguire il ragionamento fino<br />

in fondo, fino alle sue conseguenze più estreme, fino a respingere, se necessario,<br />

il sapere da sempre considerato verità senza che nessuno lo abbia mai indagato<br />

veramente. Ciò che ai giovani Socrate mostra è, in sintesi, l’esercizio della libertà<br />

del giudizio, l’autonomia del ragionamento ‘senza sponde’. Non è strano allora<br />

che i concittadini di Socrate, e in specie i più potenti, provassero preoccupazione:<br />

proprio i giovani, educati all’obbedienza, potevano ribellarsi, rifiutando ogni deferenza<br />

nei confronti di regole e convenzioni. Socrate è allora giudicato e condannato<br />

per empietà e corruzione; in realtà la sua colpa è mostrarsi del tutto indipendente,<br />

non deferente né sottomesso a potere e gerarchie.<br />

Mi sono soffermata sul caso di Socrate perché esso presenta spunti interessanti<br />

per comprendere in che senso la sua sfida sia una battaglia per la giustizia. Socrate<br />

invita i suoi ascoltatori a ripensare il senso del fare politica: bisogna – è questo in<br />

sostanza l’insegnamento di Socrate – accantonare gli interessi particolari e ridisegnare<br />

i confini stessi dell’agire politico, rinvigorire le regole costituzionali, gli<br />

standard immutabili della giustizia. La città cui Socrate si rivolge è una Atene resa<br />

fragile dalla guerra del Peloponneso, una Atene indebolita e corrotta. Ciò che So-<br />

1 “Ancor meno mi crederete se dico che il più grande bene dato all’uomo è proprio questa possibilità<br />

di ragionare quotidianamente sulla virtù e sui vari temi su cui mi avete sentito discutere o esaminare<br />

me stesso e altri, e che una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta dall’uomo”<br />

(Apologia [38b], a cura di M. Sassi, Rizzoli, Milano, 2005, p. 165).<br />

Dossier 11

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />

12<br />

crate intende fare è risvegliare la coscienza degli ateniesi perché si riprendano dalla<br />

decadenza dei costumi e tornino a celebrare l’eccellenza di una città, la loro, degna<br />

dei suoi eroi. Anzi, ancor più radicalmente, Socrate intende rivedere il significato<br />

stesso dell’eccellenza, ne propone una revisione. Quel che in concreto Socrate fa<br />

è giudicare le leggi onde capire se siano o meno leggi giuste; intende verificare la<br />

coerenza delle leggi con gli ideali morali ad esse superiori, con quelli che oggi noi<br />

chiameremmo i valori costituzionali. <strong>Il</strong> messaggio socratico è chiaro: non è il fatto<br />

di esser legge che rende una legge giusta. Esiste, infatti, uno standard di <strong>legalità</strong> ed<br />

esiste uno standard di legittimità. C’è la legge, e c’è la giustizia, e non è detto che<br />

coincidano. Dunque, Socrate invita a porsi a distanza dalle leggi positive e valutarne<br />

la giustizia oltre la giustezza formale del loro essere state legittimamente poste.<br />

Per far ciò occorre assumere la ‘posizione del filosofo’, occupando idealmente quella<br />

postazione critica che sta alla ‘giusta’ distanza da ciò che accade.<br />

A proposito di obbedienza o di disobbedienza alle leggi, Socrate mostra di essere<br />

un esempio di disobbediente civile: di fronte ad ordini iniqui ricevuti dai suoi<br />

superiori (per esempio, l’ordine di prelevare e uccidere un uomo giusto – Leone<br />

di Salamina - solo perché inviso al potere) Socrate disobbedisce e “torna a casa” 2 .<br />

Ancora, a fronte dell’alternativa alla pena di morte offertagli dai suoi accusatori,<br />

smettere di filosofare e andarsene in esilio, Socrate rifiuta: smettere di filosofare<br />

significherebbe tacere e mettere a tacere il suo diritto di critica, la sua inesauribile<br />

istanza di giustizia; per Socrate significherebbe ignorare la sua missione divina e<br />

tradire la giustizia.<br />

In conclusione, potremmo dire che il dono che Socrate fa alla sua città consiste<br />

nella sua filosofia, messa a disposizione della vita pubblica. <strong>Il</strong> dono del filosofo alla<br />

città è insegnare a ciascun cittadino a essere soggetto autonomo, a diventare valutatore<br />

indipendente capace di distinguere tra la <strong>legalità</strong> di un comando e la sua legittimità,<br />

ovvero la sua giustizia. Non i cittadini ma solo gli schiavi ricevono passivamente<br />

ordini ed ingiunzioni senza porsi la domanda se siano o meno legittimi.<br />

Ora, a partire dalla vicenda socratica e dall’ideale di cittadinanza che Socrate<br />

ha incarnato, capiamo in che senso la filosofia conferisca alla politica una dimensione<br />

utopica: significa che lo sguardo disincantato del filosofo – ovvero, in questa<br />

ricostruzione, di ogni cittadino che voglia dirsi libero – si può sempre rivolgere al<br />

potere e alle sue costrizioni, all’autorità e alle sue leggi. Si potrebbe persino riconoscere<br />

a questa istanza critica una dimensione anarchica: anarchia non significa qui<br />

negazione del potere o dell’ordine costituito; significa riservarsi il diritto di giudi-<br />

2 “I Trenta mi convocarono con altri quattro nella Rotonda, ingiungendoci di condurre qui da<br />

Salamina, per mandarlo a morte, Leone di Salamina. Di ordini simili a quelli là ne davano un bel<br />

po’ a parecchia gente, con l’intenzione di coinvolgerne il più possibile nella responsabilità dei loro<br />

crimini. Tuttavia anche allora, non a parole ma con i fatti, ho dimostrato che della morte non mi<br />

importa […] sopra ogni altra cosa, invece, m’importa di non compiere azioni ingiuste o empie.<br />

[…] Usciti dalla Rotonda, mentre gli altri quattro se ne andavano a Salamina a prendere Leone, io<br />

me ne sono tornato a casa” (Platone, Apologia di Socrate [32d], a cura di M. Sassi, Rizzoli, Milano,<br />

2005, p. 149.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />

care i vincoli che il potere impone sulle libertà dei singoli; significa, ancora, sfidare<br />

il potere, obbligandolo a rendere conto delle sue azioni e ad assumersi in toto le<br />

sue responsabilità. <strong>Il</strong> significato utopico della filosofia in politica consiste proprio<br />

nell’opporsi a qualsiasi forma di pigrizia del pensiero, a quella che Berlin chiamerebbe<br />

immaturità 3 , che è all’origine di ogni degrado del sistema democratico.<br />

Discorrendo della legittimità come istanza critica della <strong>legalità</strong>, ho inteso difendere<br />

una prospettiva di giustizia per la quale il ‘giusto’ è inteso come un criterio al<br />

di sopra di qualsiasi ordine dato; il ‘giusto’ funge da norma stabile di valutazione<br />

che non è posta né dai cittadini né tanto meno da colui o coloro che li amministra<br />

e governa. ‘Giusto’, preciso ancora, non significa necessariamente condiviso: non<br />

è detto che una legge sia giusta solo perché essa è esito di una procedura legislativa<br />

corretta; ammettere che una legge possa essere ingiusta nonostante la giustezza<br />

procedurale con cui è stata posta significa considerare la ‘giustizia’ delle leggi come<br />

qualcosa di superiore e indipendente dalla loro validità. Se ammettiamo dunque<br />

un doppio criterio per valutare se una legge è giusta, dovremmo ammettere la<br />

possibilità che essa sia formalmente giusta – cioè posta legittimamente, secondo<br />

correttezza procedurale – e, al contempo, intrinsecamente ingiusta – perché in<br />

contrasto con valori superiori quali quelli custoditi dalle carte costituzionali. In<br />

fondo Socrate fa proprio questo: si domanda se le leggi di Atene, che la città condivide,<br />

siano giuste; quindi dichiara che alcune di queste non lo sono: non è giusta<br />

per esempio la decisione, peraltro presa in modo proceduralmente corretto, di<br />

mandarlo a morte, quale esito di pubblico processo. <strong>Il</strong> problema, a questo punto, è<br />

pratico: si tratta di decidere che fare di fronte a leggi ingiuste. L’alternativa è secca e<br />

consiste o nel seguire le leggi o nel disobbedire ad esse, accettando le conseguenze.<br />

Socrate opta per la seconda alternativa: disobbedisce e subisce la pena, e per questo<br />

lo consideriamo un esempio paradigmatico di disobbediente civile. In altri specifici<br />

casi sono le leggi stesse a riconoscere spazi di esenzione dall’obbedire definiti a precise<br />

condizioni: il disobbedire alle leggi non deve comportare, per esempio, alcuna<br />

violazione dei diritti fondamentali degli altri, né può contenere alcuna minaccia<br />

di destabilizzazione. In questi casi si parla di obiezione di coscienza; non me ne<br />

posso però occupare in questa sede, poiché richiederebbe maggior spazio di quello<br />

concesso a questo contributo.<br />

La questione cui ora vorrei fare cenno è quella relativa alle richieste di esenzione<br />

che portatori di codici culturali avanzano nei confronti della legge dello Stato. In<br />

primo luogo è necessario che io spieghi il nesso tra quanto fin qui detto e quanto<br />

mi appresto a introdurre. L’idea, comune ai due ragionamenti, a quello precedente<br />

e a quello che sto per fare, è che, a fronte di leggi stabilite, ogni individuo ha il diritto<br />

di esprimere un giudizio su di esse, a partire da criteri in qualche modo esterni<br />

alle leggi, a partire cioè da ideali che le leggi medesime dovrebbero rispettare.<br />

Nel caso di Atene, il cittadino Socrate si interroga sulla legittimità di alcune<br />

prescrizioni (potremmo dire sulla loro giustizia, considerata la giustizia il sommo<br />

3 I. Berlin, “Due concetti di libertà”, in Libertà, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 195 ss.<br />

Dossier 13

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />

14<br />

criterio cui le singole leggi devono ispirarsi per essere, appunto, leggi giuste) e,<br />

trovandosi in profondo disaccordo con queste, si appella alla sua coscienza e disobbedisce.<br />

Certamente, nell’appello alla coscienza potrebbe annidarsi il pericolo<br />

di una deriva soggettivistica: chiunque, infatti, potrebbe addurre qualsivoglia impulso<br />

interiore come giustificazione della disobbedienza; se però tutti si appellassero<br />

discrezionalmente alla propria coscienza per disobbedire alle leggi, potremmo<br />

facilmente immaginare quali conseguenze di destabilizzazione e di generalizzato<br />

disordine tale appello porterebbe con sé. In Socrate tali conseguenze sono scongiurate<br />

nel momento in cui egli dichiara di essersi riferito, a giustificazione della sua<br />

condotta, a un comando divino, alla sollecitazione che gli è venuta dal dio che lo<br />

invita a filosofare; al dio e non ai concittadini Socrate dice di dovere obbedienza<br />

per cui – scrive - “finché avrò vita e forze non cesserò di fare filosofia” 4 . Socrate fa<br />

appello, in sostanza, alla ragione, anzi alla verità che detta la giustizia: “è nel dire<br />

cose giuste che io confido” 5 .<br />

Nei casi di individui ‘portatori’ di codici culturali, la questione non è se disobbedire<br />

o meno alle leggi in ragione della coscienza o della verità, ma chiedere di<br />

poter disobbedire a motivo della propria appartenenza culturale. L’idea che costoro<br />

esprimono è che alcune leggi risultano oppressive nei loro confronti, laddove se<br />

applicate finirebbero per sminuire o cancellare le loro peculiarità. Alcune leggi<br />

sembrano non tenere in debito conto le identità culturali di alcuni cittadini –<br />

membri di comunità culturali minoritarie – per il fatto di non garantire a loro<br />

il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione. Un esempio per capire che<br />

intendo quando parlo di una legge che, per quanto ispirata a ideali di giustizia e<br />

non discriminazione, può portare a esiti discriminatori, è quello fornito dal cosiddetto<br />

“affare del velo”, scoppiato in Francia agli inizi degli anni Novanta. Ad<br />

alcune studentesse di fede islamica venne proibito di indossare lo hijab in classe,<br />

in quanto il principio di laicità dello spazio pubblico, e la scuola è senz’altro tale,<br />

esige che nessuno studente abbia il permesso di esibire segni visibili della propria<br />

appartenenza religiosa. Ora, senza addentrarci nella questione, è intuibile come a<br />

prima vista tale prescrizione mostri di ispirarsi al principio di non discriminazione:<br />

la neutralizzazione religiosa dello spazio pubblico dovrebbe impedire che le istituzioni<br />

siano parziali e incarnino una cultura (o una religione) a discapito delle altre.<br />

La prescrizione in oggetto risulta, tuttavia, iniqua: le ragazze islamiche, per le quali<br />

l’identità religiosa – in quanto minoritaria - è un valore da esibire pubblicamente e<br />

non da nascondere dentro ai contesti non pubblici delle rispettive comunità, non<br />

si sentono trattate da eguali. La richiesta delle ragazze islamiche di indossare il velo<br />

a scuola è dunque un’istanza di riconoscimento: loro intento è essere pubblicamente<br />

riconosciute per quel che sono, senza che ciò che le contraddistingue debba<br />

essere cancellato dagli spazi pubblici, poiché a tali spazi anch’esse hanno diritto di<br />

accesso come tutti gli altri e non a certe restrittive condizioni. La loro istanza di<br />

4 Platone, Apologia [29d], cit., p. 141.<br />

5 Platone, Apologia [17c], cit., p. 103.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />

riconoscimento è dunque avanzata agli occhi del pubblico proprio per denunciare<br />

i limiti di una società liberale che pensa di affrontare la discriminazione mediante<br />

la neutralizzazione delle differenze, laddove tale neutralizzazione mostra nei fatti<br />

di perpetuarla 6 . Se dunque le differenze identitarie sembrano assumere, come nel<br />

caso del velo, la veste di legittime istanze di riconoscimento – riposando la loro<br />

legittimità sul principio di eguale considerazione e rispetto - si pone tuttavia la<br />

domanda relativa ai limiti del riconoscimento: esistono istanze di riconoscimento<br />

che non possono essere accolte da una società liberale? Quali sono, in sostanza, i<br />

limiti del riconoscimento? La domanda mira a stabilire se le richieste di esenzione<br />

dal rispetto della legge (nel caso delle ragazze islamiche la richiesta di esenzione è<br />

quella di poter disobbedire alla legge che vieta di indossare segni di appartenenza<br />

religiosa) debbano a loro volta essere sottoposte a un test di giustizia. Una bozza di<br />

risposta è la seguente: garantire riconoscimento alle caratteristiche identitarie dei<br />

singoli, appartenenti a gruppi o comunità, in base al principio dell’eguaglianza,<br />

non implica per ciò stesso accettazione indifferente di tutte le possibili istanze di<br />

riconoscimento. Nel nostro caso, ci si chiede se quel che le ragazze vogliono sia,<br />

prima di tutto, qualcosa che loro vogliono autonomamente, per rivendicare la propria<br />

identità e il diritto alla loro differenza; o se, al contrario, sia la loro comunità<br />

di appartenenza a imporre loro di indossare il velo come espressione della subordinazione<br />

delle donne secondo un codice culturale cui tali comunità si assoggettano<br />

per prime. Porsi questa domanda significa ritenere che le istanze di riconoscimento<br />

non sono tutte uguali: alcune sono accoglibili nel contesto della società liberale,<br />

poiché rimandano a suoi standard fondamentali quali l’eguaglianza e la non discriminazione;<br />

altre non loro sono, poiché esprimono istanze illegittime, quali la<br />

subordinazione di alcuni individui, perlopiù donne, ai dettami di una comunità<br />

che li opprime. La legittimità delle istanze di riconoscimento dipende dall’impatto<br />

che esse hanno sugli inviolabili diritti individuali. È alle ragioni della giustizia, agli<br />

standard superiori cui le leggi di uno stato devono rinviare, che occorre dunque<br />

tornare per fissare i limiti del riconoscimento: sono accolte quelle istanze che non<br />

si pongano in contrasto con i diritti individuali e, in particolare, con il diritto di<br />

ciascuno ad essere trattato con eguale considerazione e rispetto. È, in sostanza, il<br />

rispetto del singolo e delle sue scelte che va salvaguardato come criterio di massima<br />

per l’accettazione delle culture, ovvero per il loro pubblico riconoscimento. Limite<br />

del riconoscimento è dunque l’interesse del singolo, la sua volontà di aderire o<br />

meno alla cultura, la sua autonomia.<br />

Sono partita dalla vicenda socratica per mettere a tema la distinzione tra <strong>legalità</strong><br />

e legittimità, tra prescrizioni di legge e ragioni di coscienza, tra consenso e giustizia.<br />

Ho assimilato Socrate al disobbediente civile, colui che esime se stesso dall’obbedienza<br />

alle leggi legittimamente poste - nel senso che soddisfano lo standard di<br />

<strong>legalità</strong> - ma considerate intrinsecamente illegittime per riferimento a uno standard<br />

6 Sulla questione del velo, si veda A. E. Galeotti, Toleration and recognition, Cambridge University<br />

Press, Cambridge 2003, pp. 115-36.<br />

Dossier 15

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />

16<br />

superiore di giustizia. Sono passata a un esempio di tutt’altra natura, desunto dal<br />

dibattito intorno alle richieste di riconoscimento delle minoranze culturali: mi<br />

sono soffermata sulla richiesta di esenzione dall’obbedienza alla legge francese che<br />

vieta di portare segni di appartenenza religiosa; tale richiesta di esenzione è motivata<br />

dal medesimo ideale di eguaglianza e non discriminazione che la legge intendeva<br />

perseguire. In entrambi i casi la disobbedienza viene spiegata per ragioni superiori<br />

o precedenti le singole leggi: sia da parte di Socrate sia da quella delle ragazze islamiche<br />

viene invocata la ragione superiore della giustizia. Socrate la invoca per dire<br />

che tutte le leggi vi si devono adeguare; le ragazze islamiche la invocano rivendicando<br />

il diritto ad essere trattate con equità. È alla luce dell’ideale di giustizia che<br />

le leggi, anche quelle che formalmente vi si ispirano, chiedono di essere riviste,<br />

integrate o reinterpretate. Dei modi di tale revisione non posso qui evidentemente<br />

occuparmi; rinvio tale approfondimento a discussione futura.<br />

*Ricercatrice di Filosofia politica presso l'Università Vita-Salute San Raffaele

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/<br />

Temi ed esperienze<br />

L’intenzione della sezione Temi ed Esperienze è quella di offrire al lettore<br />

uno spazio di condivisione su riflessioni, percorsi, progetti, testimonianze,<br />

narrazioni, presentando una serie di contributi che, pur non<br />

negando l’esigenza dell’approccio e della definizione teorica, cerchino<br />

di ricollegarsi all’idea della pratica, di quell’ambito del conoscere, legato<br />

alle forme dell’azione, della sperimentazione e della verifica in<br />

continuo divenire ed in costante trasmissione.<br />

Temi ed esperienze<br />

59

<strong>Pedagogika</strong>.it/2010/XIV_3/temi_ed_esperienze/l'idea_di_lavoro<br />

86

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/<br />

La funzione psicopedagogica<br />

e terapeutica del clown<br />

Da diversi anni la popolazione scientifica sta rivolgendo sempre di più il proprio<br />

interesse verso l’umorismo. Una figura particolare che sta inserendosi in un<br />

numero sempre maggiore di contesti è data dal personaggio del Clown sia come<br />

figura di supporto psicologico che come strumento pedagogico.<br />

Alberto Dionigi*<br />

Thomas Sydenham, autorevole medico del XVII secolo, era solito affermare<br />

che “l'arrivo di un buon clown esercita, sulla salute di una città, un'influenza benefica<br />

superiore a quella di venti asini carichi di medicinali” 1 .<br />

Questa frase ben illustra come il valore della comicità clownesca abbia sostenitori<br />

antichi e che le proprietà benefiche del ridere e dell’arte comica non siano<br />

affatto una scoperta recente.<br />

Per riuscire a comprendere il ruolo del clown, sia come strumento di formazione<br />

psicopedagogica che come strumento terapeutico, è bene soffermarsi sulla<br />

natura stessa della comicità. Nella letteratura comune, si riscontra una varietà<br />

decisamente ampia di parole connesse con il comico e l’umorismo che vengono<br />

spesso usate come sinonimi: ridicolo, satirico, buffo, ironico, comico, scherzoso,<br />

divertente, assurdo, risibile o spiritoso, solo per citarne alcune 2 . Se si va ad analizzare<br />

la radice etimologica della parola “comico” si nota che essa risale ai “komos”<br />

dell’antica Grecia: i komos erano i canti che accompagnavano i riti dionisiaci, legati<br />

all’ebbrezza prodotta dal vino, connotati di una natura contemporaneamente<br />

trasgressiva ed “estatica” 3 . Nel corso dei secoli tale accezione viene introdotta nella<br />

commedia, dove il riferimento ai culti dionisiaci è data dall’allusione all’esistenza<br />

di un mondo altro e alla possibilità di sovvertire l’ordine e la razionalità del mondo<br />

civile, esorcizzandone le paure e festeggiando il piacere e le gioie della vita.<br />

Bisogna ricordare che la figura del clown, e di conseguenza le origini dell’arte<br />

clownesca, sono legate, in moltissime culture, a pratiche magico-religiose in cui<br />

il clown è una figura capace di mantenere un legame, attraverso rituali e pratiche<br />

peculiari, con il mondo dell’aldilà; la risata, avrebbe in questo senso una funzione<br />

catartica volta a sdrammatizzare ed esorcizzare la paura della morte.<br />

Ruoli e funzioni primordiali del clown attuale sono rintracciabili anche nei<br />

“pagliacci divini” del Nord America, protagonisti di rituali con i morti e gli antenati<br />

per i quali è stato anche coniato il termine di “clownismo primitivo” 4 . Con<br />

tale termine ci si riferisce a queste primordiali forme di clown che si inserivano<br />

1 A. Dionigi, La Comicoterapia, in Psicologia Contemporanea, 2009, 214, pp. 58-62.<br />

2 A. Dionigi, P. Gremigni, Psicologia dell’umorismo, Carocci, Roma, 2010.<br />

3 A. Farneti, La maschera più piccola del mondo. Aspetti psicologici della clownerie, Alberto Perdisa,<br />

Bologna, 2004<br />

4 W. Willeford, <strong>Il</strong> Fool e il suo scettro, <strong>Il</strong> Tridente Saggi, 1998.<br />

Temi ed esperienze 87

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />

88<br />

nei contesti mistici, magici e religiosi dei popoli primitivi. E’ poi attraverso l’allontanamento<br />

dalla sfera del divino ed un maggiore approfondimento verso una<br />

relazione più soggettiva, individuale e giocosa con la magia che si ha il passaggio<br />

dal clownismo rituale al clownismo comico 5 .<br />

Durante la sua evoluzione nei secoli, la figura del clown incontra e si confronta<br />

sempre più con un mondo sociale ed espressivo aperto a funzioni culturali e<br />

psicologiche sia di polemica sociale che di feroce ironia e sarcasmo. Attraverso la<br />

figura del clown diviene possibile guardare il mondo da un punto di vista altro, far<br />

emergere la disapprovazione, il risentimento e la critica popolare attraverso l’amplificazione<br />

grottesca ed esagerata.<br />

Un elemento che accomuna la storia del clown presso tutte le culture è rappresentato<br />

dal suo personaggio, apparentemente sciocco, ma in realtà depositario<br />

di una sapienza “altra”, incaricato di mettere a nudo le contraddizioni dell’umano<br />

agire, delle leggi, delle consuetudini, della parola dei potenti 6 . E’ di queste debolezze<br />

che il popolo ride.<br />

Appare evidente come questo ruolo venga mantenuto dalla figura del clown odierno:<br />

tutto o quasi è permesso se si indossa un naso rosso, ed una volta dinanzi, si resta in<br />

attesa che egli faccia o dica qualcosa di divertente in grado di scatenare una risata.<br />

Ma perché il clown fa ridere? Quali sono i meccanismi che vengono attivati nel<br />

momento in cui uno stimolo provoca divertimento? Nei laboratori espressivi e nei<br />

corsi di formazione sull’arte clownesca si cerca di capire e sperimentare quali siano<br />

i meccanismi utilizzati dal clown per strappare una risata: al contrario di quanto<br />

universalmente pensato le smorfie, i capitomboli e le torte in faccia provocano uno<br />

scarso apprezzamento umoristico. E’ nel momento del fallimento, in cui il clown è<br />

afflitto, imbarazzato, affranto che scatta la risata: non è il personaggio che fa ridere,<br />

ma è l’uomo, nel momento in cui viene “messo a nudo”.<br />

E’ dal concetto di fallimento che bisogna partire per far sì che la figura del clown<br />

diventi uno “strumento” pedagogico, in modo da poter lavorare sull’inadeguatezza<br />

di ogni uomo nei confronti della realtà. “<strong>Il</strong> clown non esiste al di fuori dell’attore che<br />

lo recita: siamo tutti dei clown, crediamo tutti di essere belli, intelligenti e forti, mentre<br />

ognuno di noi ha le sue debolezze, i lati ridicoli che, rivelandosi, provocano il riso” 7 .<br />

<strong>Il</strong> clown indossa sempre una maschera, il naso rosso, definito come la maschera<br />

più piccola del mondo e gliene affida un potere enorme. Attraverso il naso rosso è<br />

possibile scoprire i lati unici e nascosti della propria personalità, intraprendendo<br />

un viaggio alla riscoperta delle proprie debolezze, delle proprie fragilità, del proprio<br />

clown personale.<br />

Indossare la maschera più piccola del mondo porta a lavorare su aspetti di sé<br />

tenuti convenzionalmente nascosti, facendo emergere i lati ridicoli che esistono già<br />

in ognuno di noi e accettandoli attraverso una drammatizzazione teatrale. <strong>Il</strong> naso<br />

5 Idem, p.94.<br />

6 S. Fioravanti, L. Spina, La terapia del ridere. Guarire con il buonumore, Red Edizioni, Como,<br />

1999.<br />

7 J. Lecoq , <strong>Il</strong> corpo poetico, Ubulibri, Milano, 2000, pag. 167.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />

rosso diventa quindi un potentissimo strumento pedagogico. Ogni volta che viene<br />

indossato, non vi è più necessita di recitare un personaggio in quanto non vi è più<br />

differenza fra attore e clown; è in questa unione simbiotica che l’attore/clown si<br />

accetta interamente con i propri difetti, le proprie insicurezze e li vive nel gioco<br />

scenico che la maschera da clown gli permette. L’attore vive il proprio fallimento e<br />

instaura un nuovo rapporto con se stesso, non ha più necessita di salvaguardare la<br />

propria faccia 8 diventa libero di ridere di se stesso per poter far ridere gli altri. Non<br />

si tratta di “fare il clown”, ma di “essere clown”.<br />

Anche i difetti fisici vengono messi in risalto attraverso il proprio abbigliamento<br />

che viene realizzato utilizzando abiti della vita quotidiana: il costume del clown,<br />

colorato e di dimensioni assurde, costringe così lo stesso clown a movimenti goffi e<br />

di difficile attuazione che diventano un modo per mettere in risalto possibili particolarità<br />

di deambulazione e facendola diventare una caratteristica unica e peculiare<br />

di quel personaggio specifico.<br />

A queste peculiarità personali, si aggiungono molto spesso competenze artistiche e<br />

tecniche, volte all’acquisizione di strumenti e metodi utili a far scaturire una risata.<br />

Ciò che rende pedagogicamente utile la figura del clown è il fatto che indossando<br />

il naso rosso, non si tratta di indossare una maschera, bensì utilizzare uno<br />

strumento che porta la persona alla scoperta di una dimensione di creatività e di<br />

ascolto sia di sé che degli altri che permette di vivere sia la scena che la quotidianità<br />

con un atteggiamento psicologico particolare e funzionale. <strong>Il</strong> clown è essenzialmente<br />

uno stato d’animo. Indossando il naso rosso ci si spoglia completamente<br />

delle proprie difese e sicurezze, si vive una condizione di emancipazione totale, in<br />

cui tutto è concesso e legittimato dalla maschera che si indossa: l’attore si libera<br />

degli schemi mentali e sociali soliti e ha libero accesso anche a gesti proibiti nella<br />

vita quotidiana. E’ in questa maniera che può emerge veramente l’unicità della<br />

persona e la sua forza personale; il clown diventa così il portatore di una filosofia di<br />

vita alternativa, una filosofia in cui non esistono convenzioni sociali e ciò conduce<br />

inevitabilmente a vedere il mondo in maniera diversa, da un’altra prospettiva.<br />

La funzione terapeutica del clown<br />

Vestire i panni del clown è divenuta ormai un’esperienza utilizzata nei più vari<br />

contesti, non solo in quello teatrale. Tale universalizzazione è data dal fatto che indossando<br />

i panni del clown ci si avventura verso un percorso di riscoperta di sé, una<br />

sorta di percorso psicoterapeutico autocelebrato volto a conoscere, individuare, far<br />

emergere ed accettare le proprie fragilità represse per paura del giudizio degli altri e<br />

della società. Indossando la maschera più piccola del mondo ci si spoglia dei ruoli<br />

abitualmente interpretati, ci si libera delle difese solitamente utilizzate allo scopo<br />

di affrontare la vita quotidiana da un’altra prospettiva, solitamente sottaciuta e<br />

nascosta: attraverso la figura del clown non si evitano le situazioni pericolose o pre-<br />

8 E. Goffman, Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour, Anchor Books, Gardena City<br />

(NY), 1967.<br />

Temi ed esperienze<br />

89

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />

90<br />

occupanti, ma ci si fionda dentro, anche giocandoci per trovare una soluzione che<br />

tenga conto di un ribaltamento del punto di vista, non dando nulla per scontato e<br />

cercando di ristrutturare la scena anche vedendo il mondo “al contrario”.<br />

Indossando il naso rosso, anche in senso metaforico, è possibile acquisire temporaneamente<br />

una nuova immagine di sé, spesso contraria e paradossale a quella<br />

abituale, permettendo anche di osservarsi meglio: trovare un’identità nuova permette<br />

di aprirsi a nuove possibilità di relazione e alla scoperta di prospettive nuove,<br />

allargando il proprio orizzonte.<br />

Da quanto detto emerge che il clown non è solo un personaggio comico, il cui<br />

unico scopo è quello di fare ridere, ma appare la sua utilità e capacità relazionali,<br />

in quanto capace di abbattere barriere e permettendo di sovvertire il punto di vista.<br />

Appunto per tali caratteristiche, la figura del clown è stata presa in considerazione<br />

come possibile strumento di intervento nei percorsi di emancipazione dal disagio<br />

personale e collettivo. Vestire i panni del clown può quindi essere sia un’esperienza<br />

vissuta in prima persona allo scopo di affrontare le proprie debolezze, sovvertire i<br />

propri schemi relazionali e confrontarsi con i propri limiti sia un’esperienza indiretta,<br />

in cui beneficiare dell’intervento di uno o più clown, adeguatamente formati,<br />

con la finalità di promuovere il benessere psichico, fisico e sociale all’interno di<br />

contesti di disagio o di strutture di formazione e ricovero.<br />

Negli ultimi anni sono caduti diversi tabù, come quello che relegava il ridere ad<br />

argomento poco serio, enfatizzandone invece le peculiarità positive e permettendo<br />

così anche alla figura del clown di entrare in strutture fino a pochi decenni fa impensabili:<br />

è esperienza quotidiana trovare clown nelle scuole, negli ospedali, nelle<br />

case di riposo, nei carceri minorili e così via. A comprovare la funzione terapeutica<br />

della figura del clown vi è la nascita di un numero sempre maggiore di associazioni<br />

ONLUS il cui scopo è quello di promuovere l’utilizzo della clown terapia, cioè<br />

l’attuazione di tecniche clownesche, derivate dal circo e dal teatro di strada, in contesti<br />

di disagio, al fine di migliorare l’umore delle persone 9 e promuovere missioni<br />

umanitarie all’estero in cui i “clown dottori” portano oltre agli aiuti materiali anche<br />

la propria arte clownesca realizzando spettacoli di clownerie e gag comiche.<br />

<strong>Il</strong> clown è diventato così un vero e proprio messaggero di pace e il naso rosso è diventato<br />

simbolo di amicizia, di gioia, di speranza. È la possibilità di stupirsi e poter sorridere<br />

e ridere anche in quelle situazioni pregne di sofferenza in cui è possibile trovare un modello<br />

comunicativo comune che oltrepassa qualsiasi differenza e che lascia spazio ad una<br />

vicinanza umana in cui non esistono confini, barriere o diversità. <strong>Il</strong> clown diventa così un<br />

personaggio universale in grado di sovvertire anche la situazione più traumatica.<br />

È infatti un dato ormai assodato che ridere e l’utilizzo dell’umorismo abbiano<br />

proprietà rilassanti, che fungano da strategia di gestione dello stress e che sia coinvolta<br />

nella regolazione di secrezioni di ormoni e di endorfine implicati nel meccanismo<br />

fisiologico della regolamentazione del piacere 10 .<br />

9 A. Dionigi, La Comicoterapia, cit.<br />

10 A. Dionigi A., P. Gremigni P., Psicologia dell’umorismo, cit.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />

L’umorismo può essere utilizzato anche per valutare le risposte emotive delle<br />

persone in relazione a determinate situazioni. Durante periodi di forte stress o<br />

pericolo, quando mostrare le proprie paure può essere vissuto come elemento di<br />

inferiorità, il ricorso allo humour può consentire di valutare il grado di emozioni<br />

negative sperimentate dal soggetto 11 .<br />

L’umorismo quindi favorisce il benessere personale attraverso meccanismi cognitivi,<br />

moderando l’effetto nocivo di stimoli stressanti. Numerose ricerche hanno<br />

dimostrato che eventi di vita particolarmente faticosi e impegnativi possono avere<br />

una ricaduta negativa su vari aspetti della salute personale, quali l’inibizione della<br />

funzione immunitaria e l’aumento del rischio di malattie attraverso la secrezione<br />

di ormoni stress-correlati come catecolamine e cortisolo 12 . L’umorismo può essere<br />

un’efficace strategia per fronteggiare lo stress, riducendone gli effetti nocivi per la<br />

salute: una visione umoristica della vita e la capacità di vedere il lato comico delle<br />

cose possono aiutare gli individui a fronteggiare al meglio gli eventi negativi, permettendo<br />

loro di distanziarsi emotivamente dalla situazione stressante aumentando<br />

le proprie capacità di controllo e padronanza dell’ambiente 13 .<br />

La funzione terapeutica del clown è rappresenta dalla capacità di sovvertire gli<br />

schemi standard e abituali. Mantenere schemi rigidi durante i momenti di stress<br />

e malattia può infatti peggiorare il proprio stato emotivo: schemi mentali negativi<br />

possono essere collegati a un maggiore stress psicofisico, una maggiore resistenza<br />

e difficoltà a trovare una soluzione efficace ai problemi ed è alla base dei disturbi<br />

depressivi 14 . Le persone che tendono a vedere in maniera negativa e senza speranza<br />

le situazioni stressanti in cui si trovano tendono ad avere una bassa autostima ed<br />

essere meno pronti ad affrontare situazioni di stress 15 .<br />

Riuscire a sovvertire gli schemi abituali, significa essere capaci di flessibilità<br />

mentale, riuscendo a trovare un maggior numero di soluzioni ai problemi che si<br />

presentano e riuscendo ad affrontare lo stress in maniera più positiva. Ciò porta a<br />

ridimensionare gli eventi negativi che vengono vissuti in maniera meno stressante e<br />

minacciosa in quanto la persona si sente capace di poter aver avere un ruolo attivo<br />

sulla modificazione degli eventi o di poter fare comunque qualcosa, essa ha quindi<br />

un maggior senso di autoefficacia.<br />

Attraverso la clown terapia è quindi possibile aiutare le persone non solo a rivedere<br />

in maniera alternativa la situazione problematica ma anche ad affrontare in<br />

modo più ottimistico la vita, portando ad un maggior grado di autoefficacia percepita<br />

attraverso l’esercizio sistematico e consapevole dell’autoironia che diventa così<br />

11 T. R. Kane, J. Suls, J.T. Tedeschi, Humor as a Tool of Social Interaction, in A. J. Chapman, H. C.<br />

Foot (eds.), It’s a Funny Thing, Humour, Pergamon Press, Oxford, 1977, p. 13.<br />

12 R.A. Martin, Humor, Laughter, and Physical Health: Methodological Issues and Research Findings,<br />

in Psychological Bulletin, 2001, 4, pp. 504-19.<br />

13 R. A. Martin, The Psychology of Humor, Academic Press, New York, 2007.<br />

14 A. T. Beck, La depressione, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.<br />

15 M. E. P. Seligman, Learned optimism. How to change your mind and your life, Simon & Schuster<br />

Inc, NY, 1996.<br />

Temi ed esperienze<br />

91

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />

92<br />

uno strumento potentissimo per prendere consapevolezza e distaccarsi in maniera<br />

funzionale dal problema vissuto: vedendolo con occhi altri e dall’esterno è maggiormente<br />

probabile che esso venga non solo ridimensionato ma che la persona<br />

stessa si senta più capace di operare un cambiamento.<br />

La clown terapia si propone quindi di attuare, per mezzo dell’umorismo, della<br />

risata e del gioco, una vera e propria ristrutturazione interna portando un’innovazione<br />

in una situazione routinaria che altrimenti sarebbe rigida, spostando<br />

l’attenzione su elementi altrimenti esclusi e portando così ad un cambio di prospettiva.<br />

Attraverso un esercizio continuo e ripetuto è così possibile portare questa<br />

ristrutturazione ad una metodologia continua per diventare un nuovo e funzionale<br />

modalità di affrontare la vita.<br />

L’umorismo che si utilizza nelle tecniche di clown terapia poiché coinvolge<br />

incongruità e diverse possibili interpretazioni, fornisce alle persone una strategia<br />

alternativa che le rende capaci di cambiare prospettiva rispetto a una situazione<br />

stressante, reinterpretandola in un nuovo modo, cambiando punto di vista e rendendola<br />

meno minacciosa. Come conseguenza di questa reinterpretazione umoristica,<br />

l’evento è percepito come meno stressante e maggiormente affrontabile 16 .<br />

Sovvertire gli schemi risulta quindi fondamentale per il clown per suscitare la<br />

risata; chi fa il clown sa bene che un clown che fa “fiasco” è molto più divertente<br />

agli occhi del pubblico di uno che vince e che per far ridere in maniera ancora più<br />

forte è importante cercare sempre di perdere nel modo più rovinoso possibile.<br />

Mettendo in evidenza la propria difficoltà, la propria imperfezione e incapacità<br />

di riuscire, il clown mostra la propria impotenza: ed è questo, che a distanza<br />

di millenni, rappresenta ancora l’effetto catartico. La clown terapia diventa una<br />

terapia della vergogna che ha effetti sia sul clown che sullo spettatore. Attraverso<br />

rispecchiamenti e proiezioni anche il paziente/spettatore può ridere della propria<br />

goffaggine, pur restando difeso in una posizione di distanza e superiorità. 17<br />

Un altro aspetto che ha reso tanto popolare la figura del clown in ospedale è<br />

data dalla sua natura intrinsecamente tragicomica e malinconica. Egli è sempre in<br />

bilico fra la tristezza e la gioia, fra il pianto e il riso, perché la sua è un’ironia bonaria<br />

e perdente, un po’malata di malinconia. <strong>Il</strong> mestiere del clown è quello di far ridere<br />

ma anche, probabilmente, quello di piangere con chi piange, di essere piccolo e<br />

solo con chi è piccolo e solo 18 .<br />

Da quanto fin qui detto, si può quindi parlare di “clownterapia” cioè dell’attuazione<br />

di un insieme di tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada, in contesti<br />

di disagio quali ad esempio gli ospedali, le case di riposo, le case famiglia, gli orfanotrofi,<br />

i centri diurni, ecc.<br />

Data la vastità e l’importanza della funzione della clownterapia, si è avvertita<br />

negli ultimi anni l’esigenza di fare chiarezza sul ruolo, sulle competenze, sulle<br />

16 A. Dionigi, P. Gremigni, Psicologia dell’umorismo, cit.<br />

17 A. Farneti, La maschera più piccola del mondo. Aspetti psicologici della clownerie, cit.<br />

18 Idem.

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />

modalità di intervento, sulle metodologie formative dei “nasi rossi” definiti clown<br />

dottori come agenti di servizio per la persona.<br />

Con il termine clown dottori si intendono:<br />

- i volontari formati allo scopo di adattare le proprie capacità individuali specifiche<br />

e le loro varie professionalità al servizio svolto in ospedali, comunità, ecc.;<br />

- i non professionisti dello spettacolo formati professionalmente come professionisti<br />

clown dottori;<br />

- i professionisti dello spettacolo, non volontari, provenienti dai più diversi ambiti<br />

teatrali, appositamente formati allo scopo di adattare le proprie capacità artistiche<br />

e umane al lavoro in ospedali, comunità, ecc.<br />

<strong>Il</strong> clown dottore è quindi colui che (a prescindere dal proprio titolo di studio)<br />

opera nei contesti di disagio utilizzando le arti del clown e integrandole con conoscenze<br />

psico-socio-sanitarie al fine di agire sulle emozioni, per modificarle.<br />

<strong>Il</strong> clown dottore va visto, quindi, come una figura di sostegno e di aiuto concreto ai<br />

percorsi terapeutici dei pazienti ospedalizzati operando in stretto contatto con l’équipe<br />

ospedaliera e indossando un camice da dottore variamente colorato allo scopo di ironizzare<br />

sulla figura medica e sovvertirne l’immagine rendendolo più umano.<br />

L’intervento dei clown dottori, inoltre, non è mai imposto in quanto non forzano<br />

mai il bambino e i genitori ad accettare la loro visita: se si rendono conto che<br />

il dolore del piccolo paziente è cosi forte da non potergli permettere di vivere il<br />

gioco in serenità si adeguano e limitano il loro intervento (ad es. facendo un timido<br />

saluto dalle vetrate, facendo volare bolle di sapone o semplicemente sorridendogli<br />

con dolcezza).<br />

L’intervento dei clown dottori si basa sull’improvvisazione potendo contare su<br />

un bagaglio di tecniche e conoscenze che spazia dal repertorio clown, alla giocoliera,<br />

alla magia, all’espressività teatrale. Risulta fondamentale mantenere sempre<br />

spontaneità e sincerità in modo da fare emergere l’originale comicità che ognuno<br />

racchiude in sé; i clown dottori operano lasciandosi guidare dall’ispirazione del<br />

momento. <strong>Il</strong> clown dottore coglie gli spunti della situazione e si lascia andare al<br />

suo estro clownesco, stando sempre attento ad osservare le reazioni, sia per lavorare<br />

su ciò che effettivamente è importante per il bambino, sia per valutare eventuali<br />

errori.<br />

Quando i bambini partecipano attivamente ai giochi dei clown dottori, come<br />

per esempio nella risoluzione di semplici conflitti o nel portare a termine buffe magie,<br />

ricavano dall’esperienza la sensazione di essere artefici di qualcosa di speciale,<br />

di “magico”. <strong>Il</strong> bambino sente che la sua collaborazione e tutto il suo essere sono<br />

importanti per il clown, anzi essenziali. E questo rinforza il senso di fiducia e di<br />

stima in se stesso e verso gli altri; rinnova la sua disponibilità alla collaborazione<br />

verso gli altri; stimola il suo processo di sviluppo.<br />

*Psicologo, clown dottore, membro dell’International Society for Humor Studies<br />

e del Gruppo P.A.T. - Dipartimento di Psicologia di Bologna,<br />

svolge la sua attività di ricerca sull’umorismo<br />

Temi ed esperienze<br />

93

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/<br />

Angelo Villa<br />

104<br />

A due Voci<br />

“Con tutto quel che oggi si sente dire in<br />

giro; con tutto quel che si vede alla televisione!”<br />

Chi non ha sentito ripetere recisamente<br />

frasi del genere, ogni qual volta si<br />

pone concretamente la possibilità d’esercizio<br />

di un’autonomia minima per un bambino?<br />

Fosse anche il tornare a casa da solo da<br />

scuola o il recarsi da un amico a giocare…<br />

L’ossessione della sicurezza (del bambino?<br />

Dei genitori?) contagia tutto e tutti. Cosa<br />

diavolo è mai successo?<br />

Sono le condizioni di<br />

vita dei bambini, in un<br />

mondo popolato quasi<br />

esclusivamente da tristi<br />

vecchi egocentrici, che<br />

sono divenute maggiormente<br />

a rischio?<br />

Oppure siamo noi che<br />

abbiamo fatto della paranoia<br />

il pane quotidiano<br />

con cui ci nutriamo<br />

avidamente da mattina<br />

a sera?<br />

Simili preoccupazioni<br />

ruotano attorno a un<br />

terrore che le domina<br />

in maniera assoluta,<br />

quello che riguarda il<br />

fantasma di un cattivo<br />

incontro tra un adulto<br />

perverso e il povero, ingenuo<br />

bambino.<br />

L’orco, il “malato”, da<br />

una parte, e l’innocente,<br />

la vittima, dall’altra.<br />

<strong>Il</strong> male assoluto, insomma,<br />

contro il bene;<br />

la sporcizia contro la<br />

Melanie Benjamin<br />

Sono stata Alice<br />

Fazi Editore, Roma 2010<br />

pp. 383, € 19,00<br />

<strong>Il</strong> libro è la biografia romanzata di Alice Pleasence<br />

Liddell, una delle eroine più famose<br />

della letteratura, che ispirò Alice nel paese<br />

delle meraviglie di Lewis Carroll, il libro<br />

che l'ha consegnata all'immaginario della<br />

sua epoca e degli anni a seguire.<br />

Alice, io narrante del romanzo, racconta per<br />

la prima volta la sua storia affascinante, segnata<br />

dal morboso rapporto (dietro il quale si<br />

staglia l'ambigua ombra della pedofilia) con<br />

il reverendo Charles<br />

Dodgson, alias Lewis<br />

Carroll, professore di<br />

matematica al Christ<br />

Church di Oxford il<br />

cui Decano era Henry<br />

George Liddell, padre<br />

di Alice.<br />

<strong>Il</strong> pomeriggio del 4<br />

luglio 1862, Charles<br />

Dodgson e il suo<br />

amico Robinson<br />

Duckworth portarono<br />

Alice, che all'epoca<br />

aveva 10 anni, e le sue<br />

sorelle Ina ed Edith a<br />

fare una gita in barca<br />

sul fiume Isis, durante<br />

la quale Dodgson iniziò<br />

a raccontare la storia<br />

di una bambina che<br />

seguì un coniglio nella<br />

sua tana. Alice Liddell,<br />

affascinata, gli chiese<br />

quindi di mettere la<br />

storia per iscritto.<br />

Gli ci vollero due<br />

anni ma alla fine, nel<br />

novembre 1864, con-<br />

Ambrogio Cozzi

<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/a_due_voci<br />

purezza. Poche situazioni, come quelle<br />

proprie alla pedofilia o dintorni, sollecitano<br />

e mobilitano giudizi così netti, assoluti<br />

e condivisi.<br />

Eppure, appena un secolo fa, tale Sigmund<br />

Freud aveva fatto una scoperta che poi, alla<br />

prova della realtà, non era così originale.<br />

Con la sua abituale modestia, il maestro<br />

di Vienna andava dicendo che quel che lui<br />

asseriva era a perfetta conoscenza della più<br />

sprovveduta bambinaia. Inutile aggiungere<br />

che l’ipocrisia perbenista eresse subito<br />

un muro contro le sue spregiudicate tesi.<br />

Come poteva sostenere che i bambini avessero<br />

una loro sessualità? Cosa gli saltava in<br />

mente? A nulla valevano i supporti clinici<br />

che Freud esponeva in difesa delle sue tesi.<br />

La tesi che il bambino possedesse una sua<br />

economia di soddisfazione sessuale toglieva<br />

il sonno agli educatori d’ogni risma e categoria.<br />

L’idea, insomma, che il bambino non incarnasse<br />

quella sorta di figura angelica, in<br />

cui l’adulto si compiaceva di vederlo, era<br />

inaccettabile. Così, tempo fa. E oggi, invece?<br />

Qualcosa è cambiato?<br />

Le intuizioni rivoluzionarie e, in un certo<br />

senso, adultizzanti di Freud permangono<br />

tuttavia agli occhi di molti individui, specialisti<br />

compresi, come astruse, fuorvianti,<br />

addirittura nefaste. Con buona pace<br />

di Freud, il bambino è stato ricondotto a<br />

quell’icona rassicurante che sembra fatta<br />

apposta per custodire gelosamente e silenziosamente<br />

quel godimento che gli adulti<br />

(castamente?) gli rovesciano addosso.<br />

Uno dei più noti e ambigui rapporti che la<br />

storia della letteratura ricorda tra un adulto<br />

e un minore, una bambina in questo caso,<br />

fu quello tra il reverendo Charles Lutwidge<br />

Dodgson, in arte Lewis Carroll (l’autore<br />

del celeberrimo Alice nel paese delle meraviglie),<br />

e la piccola Alice Pleasance Liddell.<br />

segnò ad Alice un manoscritto rilegato in<br />

pelle intitolato Le avventure di Alice sotto<br />

terra, contenente illustrazioni curate da lui<br />

stesso e una fotografia di Alice a sette anni<br />

sul retro. Da quel momento fu allontanato<br />

dalla famiglia Liddell.<br />

Riteniamo che, per introdurre questo testo,<br />

la cosa migliore sia dare la parola all’autrice,<br />

ci si perdonerà la lunga citazione, ma crediamo<br />

che vi si possano rintracciare le ragioni<br />

e le fantasie che hanno orientato e ispirato<br />

la sua scrittura.<br />

“Alcuni anni fa, mentre vagavo per le sale<br />

dell’Art Institute of Chicago, mi imbattei in<br />

una mostra molto interessante: Dreaming in<br />

Pictures: The Photografy of Lewis Carroll.<br />

Conoscevo Lewis Carroll solo come autore del<br />

classico Alice nel Pese delle Meraviglie. Suppongo<br />

di essermelo sempre immaginato come<br />

una benevola figura paterna.<br />

Immaginate quindi la mia sorpresa, quando<br />