Un balsamario in vetro di epoca romana da San ... - Ad Undecimum

Un balsamario in vetro di epoca romana da San ... - Ad Undecimum

Un balsamario in vetro di epoca romana da San ... - Ad Undecimum

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Un</strong> <strong>balsamario</strong> <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> <strong>di</strong> <strong>epoca</strong> <strong>romana</strong><br />

<strong>da</strong> <strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro<br />

Lo stu<strong>di</strong>o e le ricerche storiche condotte <strong>in</strong> questi ultimi anni nell’ambito<br />

territoriale del comune <strong>di</strong> <strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro a cura <strong>di</strong> appassionati e cultori <strong>di</strong><br />

storia locale ha permesso <strong>di</strong> portare alla luce importanti reperti archeologici che<br />

testimoniano la costante presenza umana sul territorio <strong>in</strong> oggetto s<strong>in</strong> <strong>da</strong>ll’<strong>epoca</strong><br />

preistorica.<br />

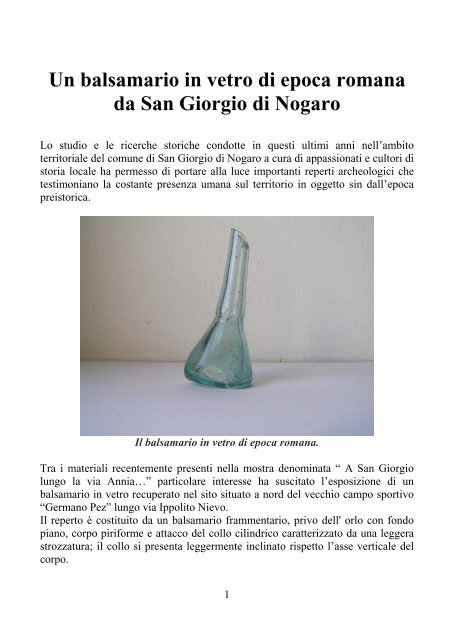

Il <strong>balsamario</strong> <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> <strong>di</strong> <strong>epoca</strong> <strong>romana</strong>.<br />

Tra i materiali recentemente presenti nella mostra denom<strong>in</strong>ata “ A <strong>San</strong> Giorgio<br />

lungo la via Annia…” particolare <strong>in</strong>teresse ha suscitato l’esposizione <strong>di</strong> un<br />

<strong>balsamario</strong> <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> recuperato nel sito situato a nord del vecchio campo sportivo<br />

“Germano Pez” lungo via Ippolito Nievo.<br />

Il reperto è costituito <strong>da</strong> un <strong>balsamario</strong> frammentario, privo dell' orlo con fondo<br />

piano, corpo piriforme e attacco del collo cil<strong>in</strong>drico caratterizzato <strong>da</strong> una leggera<br />

strozzatura; il collo si presenta leggermente <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ato rispetto l’asse verticale del<br />

corpo.<br />

1

I balsamari, contenitori per unguenti e profumi, erano assai <strong>di</strong>ffusi nel mondo<br />

romano; venivano realizzati <strong>in</strong> terracotta, <strong>in</strong> metallo prezioso e <strong>in</strong> <strong>vetro</strong>.<br />

I più antichi esemplari erano prodotti utilizzando come materia prima l’argilla,<br />

vennero poi sostituiti <strong>in</strong> età augustea <strong>da</strong>l <strong>vetro</strong> che, grazie all’affermarsi <strong>di</strong> nuove<br />

tecniche <strong>di</strong> produzione, garantiva la fabbricazione <strong>di</strong> contenitori trasparenti, <strong>da</strong>i<br />

vivaci colori che consentivano <strong>da</strong> un lato una migliore conservazione del<br />

contenuto e <strong>da</strong>ll’altro <strong>in</strong>dubitabili economie nel processo produttivo oltre alla<br />

possibilità <strong>di</strong> sperimentare forme nuove.<br />

Questi contenitori venivano prodotti su larga scala, a livello quasi <strong>in</strong>dustriale, <strong>in</strong><br />

seguito all'<strong>in</strong>troduzione <strong>in</strong> Italia <strong>in</strong>torno agli anni 50-40 a. C. della tecnica della<br />

soffiatura1, <strong>in</strong>ventata probabilmente nelle città sviluppatesi lungo la costa siropalest<strong>in</strong>ese,<br />

che an<strong>da</strong>va a sostituire il più articolato proce<strong>di</strong>mento della fusione <strong>in</strong><br />

stampi con cui si producevano prima manufatti <strong>in</strong> pasta <strong>di</strong> <strong>vetro</strong>.<br />

Con questa nuova tecnica gli artigiani del <strong>vetro</strong> potevano <strong>in</strong>ventare nuove forme a<br />

secon<strong>da</strong> delle varie richieste della committenza ed altresì decorare i manufatti con<br />

colorazioni vivaci, creando, molto spesso, accostamenti cromatici orig<strong>in</strong>ali, grazie<br />

all'aggiunta <strong>di</strong> sostanze particolari all'impasto vitreo.<br />

I recipienti <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> risultavano più consoni <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> garantire una buona<br />

conservazione dei prodotti, <strong>in</strong> modo particolare dei balsami e dei profumi, che<br />

venivano ottenuti, come ci traman<strong>da</strong>no le fonti antiche, <strong>da</strong> essenze naturali<br />

facilmente ossi<strong>da</strong>bili con il passare del tempo, che <strong>in</strong> questo modo venivano<br />

protette <strong>da</strong>lla impermeabilità del <strong>vetro</strong>.<br />

1 L'<strong>in</strong>troduzione della tecnica della soffiatura, libera o comb<strong>in</strong>ata con l'uso <strong>di</strong> stampi, cambiò<br />

ra<strong>di</strong>calmente la lavorazione del <strong>vetro</strong> e permise una vasta <strong>di</strong>ffusione degli oggetti <strong>in</strong> tale materiale<br />

per la riduzione dei tempi tecnici <strong>di</strong> lavorazione e la possibilità <strong>di</strong> creare una grande varietà <strong>di</strong><br />

forme <strong>in</strong> tempi brevi. L'<strong>in</strong>venzione della canna <strong>da</strong> soffio avvenne <strong>in</strong> ambiente me<strong>di</strong>o orientale: la<br />

più antica testimonianza proviene <strong>da</strong> Gerusalemme <strong>in</strong> un contesto <strong>da</strong>tato alla prima metà del I<br />

secolo a.C. La prima commercializzazione del <strong>vetro</strong> soffiato co<strong>in</strong>cide con la conquista dell'Egitto<br />

(31 a.C.) e l'<strong>in</strong>staurazione del pr<strong>in</strong>cipato <strong>di</strong> Augusto alla f<strong>in</strong>e del I secolo (27 a.C.-14 d.C.): fattori<br />

politici ed economici congiunti all'<strong>in</strong>tensificarsi del commercio marittimo nel Me<strong>di</strong>terraneo e<br />

l'aff<strong>in</strong>amento delle conoscenze tecniche, favorirono la capillare <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> manufatti soffiati nel<br />

mondo romanizzato, f<strong>in</strong>o alla loro predom<strong>in</strong>anza sui mercati nel corso del I secolo d.C.<br />

La conquista, <strong>da</strong> parte dei romani, delle città greche permise un afflusso <strong>di</strong> ricchezze e <strong>di</strong> artigiani<br />

specializzati <strong>da</strong>l Me<strong>di</strong>terraneo orientale: maestranze ed offic<strong>in</strong>e vetrarie si stabilirono a Roma, <strong>in</strong><br />

Campania (Cuma, Pozzuoli) e lungo la costa alto-adriatica (Aquileia), aree che <strong>da</strong> lunga <strong>da</strong>ta<br />

avevano <strong>in</strong>trattenuto rapporti commerciali con la Grecia e il Me<strong>di</strong>terraneo orientale. Cfr. M. C.<br />

CALVI, I vetri romani del Museo <strong>di</strong> Aquileia, Aquileia, 1968.<br />

Il materiale è attualmente conservato presso il deposito <strong>di</strong> materiale archeologico del comune <strong>di</strong><br />

<strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro ed è stato recentemente sche<strong>da</strong>to per il Centro <strong>di</strong> Catalogazione <strong>di</strong> Villa<br />

Man<strong>in</strong> <strong>di</strong> Passariano a cura della dott.ssa Paola Maggi. Il reperto porta il n. 30876 d’<strong>in</strong>ventario.<br />

2

Questa tipologia <strong>di</strong> piccoli contenitori rappresenta un oggetto molto <strong>di</strong>ffuso <strong>in</strong><br />

<strong>epoca</strong> <strong>romana</strong>2, sia <strong>in</strong> contesti sepolcrali che <strong>in</strong> contesti abitativi, <strong>da</strong>l momento<br />

che veniva utilizzato come contenitore per essenze dest<strong>in</strong>ate al rito funebre oppure<br />

come recipiente per aromi, profumi e polveri cosmetiche usati nella vita<br />

quoti<strong>di</strong>ana3.<br />

La forma piriforme del corpo ed il colore verde-azzurro del <strong>vetro</strong> riconducono<br />

l'esemplare ad una fase posteriore alla metà del I sec. d. C., quando si sviluppò su<br />

larga scala (e a scapito <strong>di</strong> produzioni più raff<strong>in</strong>ate e preziose) la produzione <strong>di</strong><br />

tipologie più comuni e tipizzate, create <strong>da</strong>gli artigiani <strong>in</strong> comune <strong>vetro</strong> <strong>in</strong>colore o<br />

verde-azzurro e rispondenti ad esigenze più utilitaristiche che formali e stilistiche.<br />

L’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione della tipologia si basa soprattutto sulle caratteristiche del collo e<br />

sulla forma del corpo del contenitore; <strong>in</strong> ragione <strong>di</strong> quanto sopra, il <strong>balsamario</strong><br />

portato alla luce a <strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro potrebbe essere associato al tipo Is<strong>in</strong>gs<br />

82b, <strong>da</strong>tabile tra la metà del I e la f<strong>in</strong>e del II d.C.4.<br />

La casualità del r<strong>in</strong>venimento, ma soprattutto la mancanza <strong>di</strong> riferimenti precisi<br />

circa le circostanze del ritrovamento, non consentono allo stato attuale <strong>di</strong><br />

formulare un’ipotesi precisa circa il reale impiego <strong>di</strong> questo reperto, anche se, la<br />

vic<strong>in</strong>anza del luogo <strong>di</strong> r<strong>in</strong>venimento con l’antico tracciato della via Annia<br />

lascerebbe supporre che tale oggetto possa essere associato ad un corredo<br />

funerario.<br />

Marco Zanon<br />

2 Da prodotto riservato all'élite sociale, il <strong>vetro</strong> entra nella vita quoti<strong>di</strong>ana <strong>di</strong> tutti i ceti accanto al<br />

vasellame ceramico e metallico <strong>di</strong> cui spesso imita le forme. Nella fase <strong>in</strong>iziale della produzione<br />

frequente è l'uso del <strong>vetro</strong> soffiato colorato ottenuto con l'ad<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong> metallici (foto 1);<br />

<strong>da</strong>lla metà circa del I secolo d.C. prevale l'uso del <strong>vetro</strong> naturale <strong>di</strong> colorazione azzurra (foto 2)<br />

mentre verso la f<strong>in</strong>e del I secolo si torna a pre<strong>di</strong>ligere il <strong>vetro</strong> <strong>in</strong>colore, sottile e trasparente<br />

3 G. DE TOMMASO, Ampullae Vitreae. Contenitori <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> <strong>di</strong> unguenti e sostanze aromatiche<br />

dell'Italia <strong>romana</strong> (I sec. a.C. - III sec. d.C.), Roma, 1990<br />

4 Cfr. <strong>in</strong> tal senso C. ISINGS, Roman Glass from <strong>da</strong>ted f<strong>in</strong>ds, Gron<strong>in</strong>gen – Djakarta, 1957.<br />

3