Studi vetrallesi 07 - Davide Ghaleb Editore

Studi vetrallesi 07 - Davide Ghaleb Editore

Studi vetrallesi 07 - Davide Ghaleb Editore

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

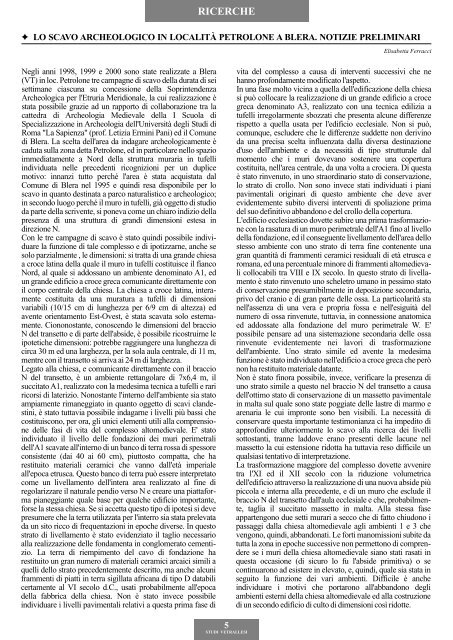

RICERCHELO SCAVO ARCHEOLOGICO IN LOCALITÀ PETROLONE A BLERA. NOTIZIE PRELIMINARIElisabetta Ferraccivita del complesso a causa di interventi successivi che nehanno profondamente modificato l'aspetto.In una fase molto vicina a quella dell'edificazione della chiesasi può collocare la realizzazione di un grande edificio a crocegreca denominato A3, realizzato con una tecnica edilizia atufelli irregolarmente sbozzati che presenta alcune differenzerispetto a quella usata per l'edificio ecclesiale. Non si può,comunque, escludere che le differenze suddette non derivinoda una precisa scelta influenzata dalla diversa destinazioned'uso dell'ambiente e da necessità di tipo strutturale dalmomento che i muri dovevano sostenere una coperturacostituita, nell'area centrale, da una volta a crociera. Di questaè stato rinvenuto, in uno straordinario stato di conservazione,lo strato di crollo. Non sono invece stati individuati i pianipavimentali originari di questo ambiente che deve averevidentemente subito diversi interventi di spoliazione primadel suo definitivo abbandono e del crollo della copertura.L'edificio ecclesiastico dovette subire una prima trasformazio-ne con la rasatura di un muro perimetrale dell'A1 fino al livellodella fondazione, ed il conseguente livellamento dell'area dellostesso ambiente con uno strato di terra fine contenente unagran quantità di frammenti ceramici residuali di età etrusca eromana, ed una percentuale minore di frammenti altomedievalicollocabili tra VIII e IX secolo. In questo strato di livella-mento è stato rinvenuto uno scheletro umano in pessimo statodi conservazione presumibilmente in deposizione secondaria,privo del cranio e di gran parte delle ossa. La particolarità stanell'assenza di una vera e propria fossa e nell'esiguità delnumero di ossa rinvenute, tuttavia, in connessione anatomicaed addossate alla fondazione del muro perimetrale W. E'possibile pensare ad una sistemazione secondaria delle ossarinvenute evidentemente nei lavori di trasformazionedell'ambiente. Uno strato simile ed avente la medesimafunzione è stato individuato nell'edificio a croce greca che perònon ha restituito materiale datante.Non è stato finora possibile, invece, verificare la presenza diuno strato simile a questo nel braccio N del transetto a causadell'ottimo stato di conservazione di un massetto pavimentalein malta sul quale sono state poggiate delle lastre di marmo earenaria le cui impronte sono ben visibili. La necessità diconservare questa importante testimonianza ci ha impedito diapprofondire ulteriormente lo scavo alla ricerca dei livellisottostanti, tranne laddove erano presenti delle lacune nelmassetto la cui estensione ridotta ha tuttavia reso difficile unqualsiasi tentativo di interpretazione.La trasformazione maggiore del complesso dovette avveniretra l'XI ed il XII secolo con la riduzione volumetricadell'edificio attraverso la realizzazione di una nuova abside piùpiccola e interna alla precedente, e di un muro che esclude ilbraccio N del transetto dall'aula ecclesiale e che, probabilmen-te, taglia il succitato massetto in malta. Alla stessa faseappartengono due setti murari a secco che di fatto chiudono ipassaggi dalla chiesa altomedievale agli ambienti 1 e 3 chevengono, quindi, abbandonati. Le forti manomissioni subite datutta la zona in epoche successive non permettono di compren-dere se i muri della chiesa altomedievale siano stati rasati inquesta occasione (di sicuro lo fu l'abside primitiva) o secontinuarono ad esistere in elevato, e, quindi, quale sia stata inseguito la funzione dei vari ambienti. Difficile è ancheindividuare i motivi che portarono all'abbandono degliambienti esterni della chiesa altomedievale ed alla costruzionedi un secondo edificio di culto di dimensioni così ridotte.Negli anni 1998, 1999 e 2000 sono state realizzate a Blera(VT) in loc. Petrolone tre campagne di scavo della durata di seisettimane ciascuna su concessione della SoprintendenzaArcheologica per l'Etruria Meridionale, la cui realizzazione èstata possibile grazie ad un rapporto di collaborazione tra lacattedra di Archeologia Medievale della I Scuola diSpecializzazione in Archeologia dell'Università degli <strong>Studi</strong> diRoma "La Sapienza" (prof. Letizia Ermini Pani) ed il Comunedi Blera. La scelta dell'area da indagare archeologicamente ècaduta sulla zona detta Petrolone, ed in particolare nello spazioimmediatamente a Nord della struttura muraria in tufelliindividuata nelle precedenti ricognizioni per un duplicemotivo: innanzi tutto perché l'area è stata acquistata dalComune di Blera nel 1995 e quindi resa disponibile per loscavo in quanto destinata a parco naturalistico e archeologico;in secondo luogo perché il muro in tufelli, già oggetto di studioda parte della scrivente, si poneva come un chiaro indizio dellapresenza di una struttura di grandi dimensioni estesa indirezione N.Con le tre campagne di scavo è stato quindi possibile individuarela funzione di tale complesso e di ipotizzarne, anche sesolo parzialmente , le dimensioni: si tratta di una grande chiesaa croce latina della quale il muro in tufelli costituisce il fiancoNord, al quale si addossano un ambiente denominato A1, edun grande edificio a croce greca comunicante direttamente conil corpo centrale della chiesa. La chiesa a croce latina, interamentecostituita da una muratura a tufelli di dimensionivariabili (10/15 cm di lunghezza per 6/9 cm di altezza) edavente orientamento Est-Ovest, è stata scavata solo esternamente.Ciononostante, conoscendo le dimensioni del braccioN del transetto e di parte dell'abside, è possibile ricostruirne leipotetiche dimensioni: potrebbe raggiungere una lunghezza dicirca 30 m ed una larghezza, per la sola aula centrale, di 11 m,mentre con il transetto si arriva ai 24 m di larghezza.Legato alla chiesa, e comunicante direttamente con il braccioN del transetto, è un ambiente rettangolare di 7x6,4 m, ilsuccitato A1, realizzato con la medesima tecnica a tufelli e rariricorsi di laterizio. Nonostante l'interno dell'ambiente sia statoampiamente rimaneggiato in quanto oggetto di scavi clandestini,è stato tuttavia possibile indagarne i livelli più bassi checostituiscono, per ora, gli unici elementi utili alla comprensionedelle fasi di vita del complesso altomedievale. E' statoindividuato il livello delle fondazioni dei muri perimetralidell'A1 scavate all'interno di un banco di terra rossa di spessoreconsistente (dai 40 ai 60 cm), piuttosto compatta, che harestituito materiali ceramici che vanno dall'età imperialeall'epoca etrusca. Questo banco di terra può essere interpretatocome un livellamento dell'intera area realizzato al fine diregolarizzare il naturale pendio verso N e creare una piattaformapianeggiante quale base per qualche edificio importante,forse la stessa chiesa. Se si accetta questo tipo di ipotesi si devepresumere che la terra utilizzata per l'interro sia stata prelevatada un sito ricco di frequentazioni in epoche diverse. In questostrato di livellamento è stato evidenziato il taglio necessarioalla realizzazione delle fondamenta in conglomerato cementizio.La terra di riempimento del cavo di fondazione harestituito un gran numero di materiali ceramici arcaici simili aquelli dello strato precedentemente descritto, ma anche alcuniframmenti di piatti in terra sigillata africana di tipo D databilicertamente al VI secolo d.C., usati probabilmente all'epocadella fabbrica della chiesa. Non è stato invece possibileindividuare i livelli pavimentali relativi a questa prima fase di5STUDI VETRALLESI