as imagens da água nas poesias hilstianas - ppgel/ileel/ufu

as imagens da água nas poesias hilstianas - ppgel/ileel/ufu

as imagens da água nas poesias hilstianas - ppgel/ileel/ufu

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AS IMAGENS DA ÁGUA NAS POESIAS HILSTIANAS<br />

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

Marlúcia S. Braga (UFU) 1<br />

N<br />

<strong>as</strong>ci<strong>da</strong> em Jaú, São Paulo, em abril de 1930, Hil<strong>da</strong> Hilst é uma autora<br />

contemporânea que, por cerca de cinqüenta anos, escreveu uma obra<br />

multifaceta<strong>da</strong> e singular, segundo seus críticos. Publicou seu primeiro livro,<br />

Presságio, em 1.950 e o último, Do amor, em 1.999, alguns anos antes de sua morte. Durante<br />

esse tempo foi agracia<strong>da</strong> com os mais importantes prêmios literários br<strong>as</strong>ileiros e viu vári<strong>as</strong> de<br />

su<strong>as</strong> obr<strong>as</strong> serem traduzid<strong>as</strong> para diversos idiom<strong>as</strong>.<br />

Poeta, dramaturga, cronista e ficcionista, Hilst tem sua obra constantemente envolta por<br />

uma aura de impenetrabili<strong>da</strong>de reforça<strong>da</strong> pela mescla desta obra com seus <strong>da</strong>dos biográficos,<br />

que revelam a personali<strong>da</strong>de ímpar <strong>da</strong> mulher que, vivendo reclusa em uma chácara em<br />

Campin<strong>as</strong> desde 1.965, a qual chamou “A c<strong>as</strong>a do sol”, instituiu um certo mistério à sua<br />

existência, transformando a vitali<strong>da</strong>de <strong>da</strong> mulher encanta<strong>da</strong> com vi<strong>da</strong> mun<strong>da</strong>na em energia<br />

interior.<br />

Tendo declarado por divers<strong>as</strong> vezes a inconformi<strong>da</strong>de com a pouca atenção do público<br />

leitor dirigi<strong>da</strong> à sua obra, Hil<strong>da</strong> forneceu mais subsídio à imprensa que se encarregou em<br />

difundir o mito <strong>da</strong> escritora genial e incompreendi<strong>da</strong>. Entretanto, mesmo reconhecendo que<br />

por algum tempo realmente não houve espaço de destaque para sua produção literária, seria<br />

hipocrisia não considerar hoje o gra<strong>da</strong>tivo aumento dos estudos hilstianos, bem como a atenção<br />

dispensa<strong>da</strong> por importantes críticos à sua obra, entre eles Anatol Rosenfeld, Nelly Novaes<br />

Coelho e Alcir Pécora, organizador de su<strong>as</strong> obr<strong>as</strong> quando <strong>da</strong> publicação dest<strong>as</strong> pela editora<br />

Globo.<br />

Hilst apostava em tem<strong>as</strong> tidos como socialmente desconcertantes, por exemplo, o<br />

lesbianismo e a homossexuali<strong>da</strong>de, m<strong>as</strong>, também, tem<strong>as</strong> que revelavam seu grande<br />

conhecimento erudito, recorrendo por vezes a idéi<strong>as</strong> filosófic<strong>as</strong>, religios<strong>as</strong> e mític<strong>as</strong>, que exigiam<br />

uma expressão verbal própria e original. Entretanto, ess<strong>as</strong> característic<strong>as</strong> renderam à sua obra<br />

um caráter hermético que ajudou a mantê-la af<strong>as</strong>ta<strong>da</strong> do público acostumado à facili<strong>da</strong>de <strong>da</strong><br />

cultura midiática de m<strong>as</strong>sa, predominante no Br<strong>as</strong>il n<strong>as</strong> últim<strong>as</strong> décad<strong>as</strong>.<br />

Como trabalha muito com a imagem, Hilst buscou no léxico de nossa língua, por<br />

exemplo, aquele que desperta em nosso imaginário <strong>as</strong> <strong>imagens</strong> dos quatro elementos – <strong>água</strong>, ar,<br />

terra e fogo – muito recorrentes em sua poesia. Destes, o que mais interessa a este estudo é a<br />

<strong>água</strong> e o modo como este elemento é apresentado na literatura hilstiana, <strong>as</strong>sumindo <strong>as</strong> mais<br />

diferentes significações.<br />

Considerando que a imagem <strong>da</strong> <strong>água</strong> possui divers<strong>as</strong> simbologi<strong>as</strong>, de acordo com a<br />

cultura que a elabora e apresenta, conhecer essa simbologia torna-se imprescindível para<br />

compreensão e interpretação d<strong>as</strong> obr<strong>as</strong> hilstian<strong>as</strong>, além de ser essencial para o estudo <strong>da</strong><br />

imagem perceber o seu feixe de significações afinal, como ressalta Mircea Eliade em sua obra<br />

Imagens e Símbolos (1.979, p. 15), “Traduzir uma imagem numa terminologia concreta,<br />

1 E-mail: malubragalet@yahoo.com.br<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 39

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

reduzindo-a a um só dos seus planos de referência, é pior do que mutilá-la: é aniquilá-la, anulá-la<br />

como instrumento de conhecimento”. Por isso, propõe-se agora uma apresentação do que foi<br />

pesquisado a esse respeito, apontando algum<strong>as</strong> considerações mais recorrentes ao projeto<br />

desenvolvido.<br />

De acordo com O Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1.990,<br />

p.15), a <strong>água</strong> está sugestivamente liga<strong>da</strong> a três tem<strong>as</strong> dominantes – fonte de vi<strong>da</strong>, meio de<br />

purificação, centro de regenerescência – sendo que “esses três tem<strong>as</strong> se encontram n<strong>as</strong> mais<br />

antig<strong>as</strong> tradições e formam <strong>as</strong> mais variad<strong>as</strong> combinações imaginári<strong>as</strong>”. Na obra de Hil<strong>da</strong> Hilst,<br />

ess<strong>as</strong> combinações remetem a questões como a sensuali<strong>da</strong>de, o feminino ou o m<strong>as</strong>culino, a<br />

pureza, o tempo que p<strong>as</strong>sa como <strong>as</strong> águ<strong>as</strong> correntes, a morte, etc.<br />

Em G<strong>as</strong>ton Bachelard, A Água e os sonhos (1.997, p. 17/18), pode-se perceber que o<br />

autor desenvolve uma teoria atraente sobre a imaginação poética. A maioria dos exemplos<br />

utilizados sobre a <strong>água</strong> são extraídos <strong>da</strong> poesia porque, segundo ele, to<strong>da</strong> psicologia <strong>da</strong><br />

imaginação somente pode ser esclareci<strong>da</strong> pelos poem<strong>as</strong> que ela inspira. “A imaginação não é,<br />

como sugere a etimologia, a facul<strong>da</strong>de de formar <strong>imagens</strong> <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de; é a facul<strong>da</strong>de de formar<br />

<strong>imagens</strong> que ultrap<strong>as</strong>sam a reali<strong>da</strong>de, que cantam a reali<strong>da</strong>de”.<br />

Na antologia organiza<strong>da</strong> por Antônio Carlos Diegues e intitula<strong>da</strong> A Imagem d<strong>as</strong> Águ<strong>as</strong><br />

(2.000, p. 16), a antropóloga Lúcia Helena de Oliveira Cunha, em seu artigo Significados<br />

Múltiplos d<strong>as</strong> Águ<strong>as</strong>, afirma que por mais impalpável e simbólica, a <strong>água</strong> não deixa de ser<br />

matéria e, por mais material que seja, inspira a poesia bem como embala sonhos. Levar essa<br />

teoria de encontro à poesia de Hilst seria dizer que nesta poesia a <strong>água</strong> está presente, <strong>as</strong>sim<br />

como a poesia está presente na <strong>água</strong> enquanto matéria.<br />

É possível afirmar que a <strong>água</strong> está ao mesmo tempo na natureza e na cultura, nos mitos<br />

e na história, n<strong>as</strong> estações do ano: <strong>as</strong> águ<strong>as</strong> de janeiro, primeir<strong>as</strong> águ<strong>as</strong>, “<strong>as</strong> águ<strong>as</strong> de março<br />

fechando o verão”, como canta Tom Jobim, <strong>as</strong> águ<strong>as</strong> de outono ou primaveris. Encontra-se,<br />

também, na vi<strong>da</strong> dos amantes, nos beijos molhados, nos corpos umedecidos pelo suor que se<br />

enlaçam e se fundem no ato do amor. Está na vi<strong>da</strong> e na morte, nos cerimoniais do adeus a <strong>água</strong><br />

<strong>da</strong> lágrima, no batismo, a <strong>água</strong> benta simbolizando a purificação divina. Portanto, está presente<br />

não só na cultura considera<strong>da</strong> erudita, como também na cultura popular, no conhecimento<br />

cotidiano.<br />

Com todos esses sentidos, a <strong>água</strong> <strong>as</strong>sume característic<strong>as</strong> que perp<strong>as</strong>sam <strong>as</strong> <strong>da</strong> matéria,<br />

p<strong>as</strong>sando a ter cor, gosto e cheiro: são clar<strong>as</strong> ou escur<strong>as</strong>, doces ou salgad<strong>as</strong>, branc<strong>as</strong> ou turv<strong>as</strong>.<br />

São profund<strong>as</strong> ou superficiais (inferior ou superior), vêm do céu, chuva, ou estão no mar<br />

(simbolicamente alto ou baixo), representam não só ess<strong>as</strong> duali<strong>da</strong>des como também o<br />

constante p<strong>as</strong>sar do tempo, <strong>as</strong> águ<strong>as</strong> correntes, ou ain<strong>da</strong> a morte, <strong>as</strong> águ<strong>as</strong> parad<strong>as</strong> ou<br />

dormentes, usando o vocabulário bachelardiano (1.997, p. 49).<br />

Para Chevalier e Gheerbrant (1.990, p. 21), a <strong>água</strong> pl<strong>as</strong>ma, doce, lacustre, é feminina,<br />

enquanto a do oceano, fecun<strong>da</strong>nte, é m<strong>as</strong>culina. De acordo com Bachelard (1.997, p. 121) a<br />

<strong>água</strong> pode ser representa<strong>da</strong> por metáfor<strong>as</strong> lácte<strong>as</strong> à medi<strong>da</strong> que para a imaginação material todo<br />

líquido é <strong>água</strong> e, em seu significado mais profundo (inconsciente), to<strong>da</strong> <strong>água</strong> é leite. “Se agora<br />

levarmos mais longe nossa busca no inconsciente, (...), deveremos dizer que to<strong>da</strong> <strong>água</strong> é um<br />

leite”. Para este autor <strong>as</strong> <strong>imagens</strong> literári<strong>as</strong> tendem a sugerir que tod<strong>as</strong> <strong>as</strong> águ<strong>as</strong>, inclusive <strong>as</strong> dos<br />

próprios mares, são maternais, feminin<strong>as</strong>, pois recebem <strong>as</strong> aparênci<strong>as</strong> leitos<strong>as</strong>, <strong>as</strong> metáfor<strong>as</strong><br />

lácte<strong>as</strong>.<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 40

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

Ilustrando o que foi exposto até o momento, p<strong>as</strong>sa-se a breves análises de poesi<strong>as</strong> de<br />

Hil<strong>da</strong> Hilst, enfatizando nel<strong>as</strong> o tema que é a b<strong>as</strong>e deste estudo, com o objetivo de mostrar<br />

como sua obra se relaciona com <strong>as</strong> teori<strong>as</strong> do imaginário que se desenvolveram em torno d<strong>as</strong><br />

significações do elemento <strong>água</strong>.<br />

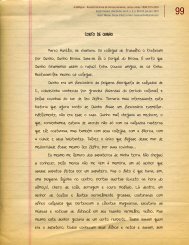

A primeira poesia analisa<strong>da</strong> será o canto II <strong>da</strong> obra Cantares do Sem Nome e de Parti<strong>da</strong>.<br />

Esta obra foi lança<strong>da</strong> no ano de 1.995 e é forma<strong>da</strong> por outros nove cantos que, apesar de se<br />

relacionarem, <strong>as</strong>sumem, quando sozinhos, sua própria autonomia. É o que se verifica a seguir:<br />

II<br />

E só me veja<br />

No não merecimento d<strong>as</strong> conquist<strong>as</strong>.<br />

De pé. N<strong>as</strong> plataform<strong>as</strong>, n<strong>as</strong> escad<strong>as</strong><br />

Ou através de um<strong>as</strong> janel<strong>as</strong> baç<strong>as</strong>:<br />

Uma mulher no trem: perfil desabitado de caríci<strong>as</strong>.<br />

E só me veja no não merecimento e interdita:<br />

Papéis, valises, tomos, sobretudos<br />

Eu-alguém travesti<strong>da</strong> de luto. (E umolhar<br />

de púrpura e desgosto, vendo através de mim<br />

navios e dorsos.)<br />

Dorsos de luz de águ<strong>as</strong> mais profund<strong>as</strong>. Peixes.<br />

M<strong>as</strong> sobre mim, intens<strong>as</strong>, ilharg<strong>as</strong> juvenis<br />

Machucad<strong>as</strong> de gozo.<br />

E que jamais perceba o rocio <strong>da</strong> chama:<br />

Este molhado fulgor sobre o meu rosto.<br />

(HILST, 2.004, p. 18)<br />

Hil<strong>da</strong> Hilst, no conjunto de poem<strong>as</strong> do qual este faz parte, usa o amor como tema<br />

central. No entanto, nesse canto (canto II) o vocábulo “amor” não aparece, nem por isso deixa<br />

de subentender-se ao leitor que o percebe no todo do poema. Para corroborar esta afirmação<br />

segue-se a apresentação do 1º verso do canto I:<br />

Que este amor não me cegue nem me siga.<br />

No 1º verso do canto II (no qual se resume a 1ª estrofe), o verbo “ver”, conjugado na 3ª<br />

pessoa do singular, sugere a presença de um sujeito que está oculto. Sabe-se, como já foi visto,<br />

que esse sujeito é o amor, que para o eu lírico é incógnito, “sem nome”. Esse 1º verso é ligado<br />

semanticamente ao 2º por meio do enjambement; entretanto, se analisado sozinho, pode-se<br />

entender a palavra “só” não apen<strong>as</strong> como o ato de ver somente, m<strong>as</strong> também como solidão, a<br />

solidão de um eu feminino que se af<strong>as</strong>ta do amor, que está reclusa em si mesma, “interdita”.<br />

Percebe-se que apesar do uso <strong>da</strong> forma dos cantares bíblicos feito pela poeta, essa obra não é a<br />

celebração sensualíssima d<strong>as</strong> núpci<strong>as</strong>, m<strong>as</strong> sim, o registro de uma guerra vital ain<strong>da</strong> amorosa,<br />

m<strong>as</strong> precocemente perdi<strong>da</strong>.<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 41

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

Existe no canto analisado uma alternância entre o tom pesaroso e o francamente<br />

belicoso. No 2º verso esse tormento aparece como a lucidez do eu lírico que descobre, com<br />

pesar, a ausência de merecimento no amor, sendo que este eu aceita o af<strong>as</strong>tamento, o<br />

distanciamento do amor como em uma guerra na qual o perdedor aceita a derrota de cabeça<br />

ergui<strong>da</strong>. Reforça essa idéia <strong>as</strong> <strong>imagens</strong> do 3º verso, pois como se pode ver na obra de Gilbert<br />

Durand, um dos teóricos mais importantes no estudo do imaginário, As Estrutur<strong>as</strong><br />

Antropológic<strong>as</strong> do Imaginário (1.997, p. 126), plataform<strong>as</strong>, escad<strong>as</strong>, <strong>as</strong>sim como estar de pé,<br />

são símbolos de <strong>as</strong>censão, elevação moral.<br />

Há, nos versos 3, 4, 5 e 7, palavr<strong>as</strong> que sugerem uma viagem, o que reforça o<br />

af<strong>as</strong>tamento mencionado. Entretanto, essa viagem não se dá no plano <strong>da</strong> reali<strong>da</strong>de, não tem<br />

como destino um lugar comum, e sim o mais íntimo <strong>da</strong> alma, onde o amor por uma <strong>as</strong>piração<br />

metafísica seja sublimado, elevando-se em relação ao amor carnal.<br />

A mulher no trem, com seu perfil desabitado de caríci<strong>as</strong>, tende a sugerir solidão,<br />

nostalgia. Contudo, ter o perfil desabitado de caríci<strong>as</strong> pressupõe a idéia de que em outro<br />

momento já esteve habitado, ou seja, houve um amor carnal, erótico, cuj<strong>as</strong> lembranç<strong>as</strong> e a falta<br />

trazem desgosto, por isso o luto, (conforme 3ª estrofe), uma vez que se tem consciência do<br />

af<strong>as</strong>tamento desse amor.<br />

Ain<strong>da</strong> na 3ª estrofe, a digressão feita entre parênteses sugere a imagem <strong>da</strong> <strong>água</strong>,<br />

enquanto matéria, profun<strong>da</strong>, densa, capaz de sustentar navios e dorsos. Enquanto símbolo se<br />

relaciona com a profundi<strong>da</strong>de do devaneio de um “eu criador”, que vê através de si emoções<br />

contraditóri<strong>as</strong>, representad<strong>as</strong> pelo navio (viagem, af<strong>as</strong>tamento, desgosto) e pelo dorso<br />

(especificado na estrofe e no parágrafo seguinte).<br />

Na quarta estrofe acentua-se claramente a imagem d<strong>as</strong> águ<strong>as</strong> profund<strong>as</strong>, que podem ser<br />

vist<strong>as</strong> também como escur<strong>as</strong>, pesad<strong>as</strong>. Águ<strong>as</strong>, <strong>as</strong>sim, freqüentemente são relacionad<strong>as</strong> com a<br />

morte, o luto. Porém, na estrofe em questão, os “dorsos de luz” dest<strong>as</strong> águ<strong>as</strong> apontam para a<br />

existência de uma força, que impulsiona o eu lírico à vi<strong>da</strong>. A profundi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> <strong>água</strong> simboliza o<br />

subconsciente do ser que na profundi<strong>da</strong>de de sua alma encontra resistência para superar a<br />

situação adversa provoca<strong>da</strong> pela ausência do amor. O peixe, também presente nesta estrofe, é<br />

recorrente por simbolizar o movimento, por não se deixar paralisar por qualquer obstáculo, por<br />

seguir em frente, confirmando a força psíquica desse eu que não se deixa abater, ou não quer se<br />

deixar abater. Para Chevalier e Gheerbrant, (1.990, p. 22), “O peixe é um animal psíquico”.<br />

A esse eu profundo, sombrio, se sobrepõem às <strong>imagens</strong> d<strong>as</strong> “ilharg<strong>as</strong> juvenis” (verso<br />

12), que imediatamente são relacionad<strong>as</strong> à imagem <strong>da</strong> <strong>água</strong>. Supõe-se que est<strong>as</strong> águ<strong>as</strong> são<br />

superficiais, clar<strong>as</strong>, “alegres”. Segundo Bachelard, (1.997, p. 49) “O devaneio começa por vezes<br />

diante <strong>da</strong> <strong>água</strong> límpi<strong>da</strong>, todo em reflexos imensos (...). Ele acaba no âmago de uma <strong>água</strong> triste e<br />

sombria”. Reforçando o que já foi dito, ess<strong>as</strong> ilharg<strong>as</strong> juvenis “machucad<strong>as</strong> de gozo” remetem a<br />

algo bom que ficou desse amor, embora tenha se transformado em ressentimento, dor.<br />

A última estrofe sugere uma orientação de leitura que reforça a idéia inicial: o eu lírico<br />

se dirige ao amor explicando o modo com o qual este deveria vê-la e mostra seu desejo de não<br />

deixar perceber em si o rocio <strong>da</strong> chama, o molhado fulgor sobre o seu rosto.<br />

A frescura do orvalho (rocio) adjetivado com o vocábulo antitético “chama” mostram <strong>as</strong><br />

marc<strong>as</strong> que ficaram <strong>da</strong> paixão, do erotismo em um eu lírico que aceita o af<strong>as</strong>tamento do amor,<br />

m<strong>as</strong>, tem em si os duplos <strong>da</strong> imaginação que soube condensar em uma só existência o amor<br />

ardente, fogo; e o amor sublime, puro, rocio.<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 42

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

Como já foi mencionado anteriormente, a <strong>água</strong> é um elemento que representa não só a<br />

virtude, a purificação, a beleza que reflete, o erotismo, como também simboliza destruição e<br />

morte. A próxima obra escolhi<strong>da</strong> para análise se a<strong>da</strong>pta perfeitamente a essa afirmação.Trata-se<br />

do canto I <strong>da</strong> seção Tempo-Morte encontra<strong>da</strong> no livro Da Morte. Odes Mínim<strong>as</strong><br />

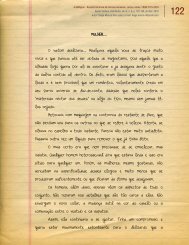

I<br />

Corroendo<br />

As grandes escad<strong>as</strong><br />

Da minha alma.<br />

Água. Como te cham<strong>as</strong>?<br />

Tempo.<br />

Vívi<strong>da</strong> antes<br />

Revesti<strong>da</strong> de laca<br />

Minha alma tosca<br />

Se desfazendo.<br />

Como te cham<strong>as</strong>?<br />

Tempo.<br />

Águ<strong>as</strong> corroendo<br />

Car<strong>as</strong>, coração<br />

Tod<strong>as</strong> <strong>as</strong> cord<strong>as</strong> do sentimento.<br />

Como te cham<strong>as</strong>?<br />

Tempo.<br />

Irreconhecível<br />

Me procuro lenta<br />

Nos teus escuros.<br />

Como te cham<strong>as</strong>, breu?<br />

Tempo.<br />

(HILST, 2.003, P. 71)<br />

A obra, na qual se insere o poema em questão, foi publica<strong>da</strong> pela primeira vez em 1.980.<br />

Nela chama atenção a forma poética <strong>da</strong> “ode”, toma<strong>da</strong> como objeto de celebração e como um<br />

modo de falar solene, que Hilst usa para tratar o tema “morte”.<br />

As odes do livro Da Morte. Odes Mínim<strong>as</strong> são compost<strong>as</strong> b<strong>as</strong>icamente <strong>da</strong> construção de<br />

uma interlocução <strong>da</strong> morte, ou seja, é diante <strong>da</strong> morte que o eu lírico tece su<strong>as</strong> considerações e<br />

devaneios reflexivos. Isso explica o vocabulário que celebra a morte e a descreve como<br />

ocorrência de certa duração e demora no âmago de uma existência.<br />

O poema escolhido para análise mostra a observação minuciosa do lento consumir <strong>da</strong><br />

vi<strong>da</strong> pelo tempo, tema central desse poema, que é, metaforicamente, representado pela imagem<br />

<strong>da</strong> <strong>água</strong>.<br />

Na 1ª estrofe a “<strong>água</strong>-tempo” é o sujeito que corrói <strong>as</strong> grandes escad<strong>as</strong> <strong>da</strong> alma. O verbo<br />

corroer no gerúndio sugere a idéia de continui<strong>da</strong>de, pois, a <strong>água</strong> só corrói se continuamente<br />

p<strong>as</strong>sar pelo mesmo caminho ou gotejar sempre no mesmo lugar. Portanto, a <strong>água</strong> aqui<br />

representa o insistente p<strong>as</strong>sar <strong>da</strong> vi<strong>da</strong>. Para Chevalier e Gheerbrant (1.990, p. 21) “a ribeira, o<br />

rio, o mar representa o curso <strong>da</strong> existência humana”. Essa continui<strong>da</strong>de se relaciona também à<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 43

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

semântica do tempo que sempre p<strong>as</strong>sa insistentemente e qu<strong>as</strong>e imperceptivelmente, como a<br />

<strong>água</strong> flui<strong>da</strong>. O corroer d<strong>as</strong> “escad<strong>as</strong> <strong>da</strong> alma” mostra que o eu lírico ressalta os <strong>as</strong>pectos<br />

maléficos do tempo que destrói <strong>as</strong> conquist<strong>as</strong> <strong>da</strong> alma, representad<strong>as</strong> pela imagem <strong>as</strong>cendente<br />

d<strong>as</strong> escad<strong>as</strong>.<br />

Na 2ª estrofe pode-se fazer uma ligação semântica com a anterior, <strong>as</strong>sim a <strong>água</strong> continua<br />

a ser o sujeito ao qual são atribuíd<strong>as</strong> <strong>as</strong> característic<strong>as</strong> de ser vívi<strong>da</strong> antes, revesti<strong>da</strong> de laca. A cor<br />

laca é recorrente por ser forte, vitalícia, quente. M<strong>as</strong> o eu lírico reforça que sua alma, agora<br />

tosca, continua sendo desfeita por esta <strong>água</strong>, pela “<strong>água</strong>- tempo”.<br />

É na 3ª estrofe que o eu lírico percebe que a “<strong>água</strong>-tempo” não corrói apen<strong>as</strong> <strong>as</strong><br />

conquist<strong>as</strong> <strong>da</strong> alma, m<strong>as</strong> também a matéria fisiológica do corpo – car<strong>as</strong>, coração – bem como <strong>as</strong><br />

cord<strong>as</strong> dos sentimentos que se desfazem, que são corroíd<strong>as</strong> pelo p<strong>as</strong>sar do tempo.<br />

Chega o momento que o ser se torna “irreconhecível” (3ª estrofe) e a “<strong>água</strong>-tempo” se<br />

torna escura por carregar tant<strong>as</strong> substânci<strong>as</strong> efêmer<strong>as</strong> <strong>da</strong> alma, do corpo, dos sentimentos.<br />

Bachelard (1.997, p. 58) afirma que <strong>as</strong> “águ<strong>as</strong> preencheram uma função psicológica essencial:<br />

absorver <strong>as</strong> sombr<strong>as</strong>, oferecer um túmulo cotidiano a tudo o que, diariamente, morre em nós”.<br />

A <strong>água</strong>, tempo neste poema, de vívi<strong>da</strong>, vesti<strong>da</strong> de laca, p<strong>as</strong>sa a ser escura, como o breu.<br />

Para Bachelard (1.997, p. 49) “(...) to<strong>da</strong> <strong>água</strong> primitivamente clara (...) é uma <strong>água</strong> que deve<br />

escurecer, (...). To<strong>da</strong> <strong>água</strong> viva é uma <strong>água</strong> que está a ponto de morrer”. Assim como a<br />

existência humana, que se esvai aos poucos, que é efêmera.<br />

O eu lírico não se reconhece nessa escuridão, nesse “breu” e se procura, pois se sente<br />

perdido em meio a esse tempo, a essa <strong>água</strong> escura que nunca pára.<br />

A relação desta poesia com a morte está na constatação <strong>da</strong> presença <strong>da</strong> morte ain<strong>da</strong> em<br />

vi<strong>da</strong>, muito antes de sua hora definitiva, porque o eu lírico percebe que morre um pouco a ca<strong>da</strong><br />

instante que p<strong>as</strong>sa. A morte p<strong>as</strong>sa a ser então uma companheira <strong>da</strong> vi<strong>da</strong> e não um instante<br />

estagnado que irá chegar.<br />

Com a análise dest<strong>as</strong> poesi<strong>as</strong> conclui-se que Hil<strong>da</strong> Hilst usa <strong>as</strong> <strong>imagens</strong> <strong>da</strong> <strong>água</strong> de forma<br />

peculiar, com uma organização própria na relação com outros elementos, ou seja, reconstrói a<br />

imagem simbólica <strong>da</strong> <strong>água</strong> interrelacionando-a a outr<strong>as</strong> <strong>imagens</strong>, organizando, <strong>as</strong>sim, um todo<br />

simbólico que sustenta seus devaneios e su<strong>as</strong> reflexões psíquic<strong>as</strong>.<br />

Torna-se necessário, portanto, o envolvimento com outr<strong>as</strong> áre<strong>as</strong> do conhecimento para<br />

se entender, de forma mais precisa, algum<strong>as</strong> d<strong>as</strong> perspectiv<strong>as</strong> considerad<strong>as</strong> por essa autora que<br />

é, sem dúvi<strong>da</strong>, um importante nome para a literatura contemporânea do Br<strong>as</strong>il.<br />

REFERÊNCIAS:<br />

BACHELARD, G<strong>as</strong>ton. A <strong>água</strong> e os sonhos: ensaio sobre a imaginação <strong>da</strong> matéria. Trad. Antônio de Pádua Danesi.<br />

São Paulo: Martins Fontes, 1997.<br />

BACHELARD, G<strong>as</strong>ton. A poética do devaneio. Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2001.<br />

CANDIDO, Antonio. Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985.<br />

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Trad. Vera <strong>da</strong> Costa Silva. Rio de Janeiro: José<br />

Olympio, 1990.<br />

DIEGUES, Antônio Carlos (Org.). A imagem d<strong>as</strong> águ<strong>as</strong>. São Paulo: Hucitec, 2000.<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 44

Revista Eletrônica de Ciênci<strong>as</strong> Human<strong>as</strong>, Letr<strong>as</strong> e Artes<br />

DUARTE, Edson Costa. Hil<strong>da</strong> Hilst: a poética <strong>da</strong> agonia e do gozo. Disponível em:<br />

. Acesso em: 15 dez. 2007.<br />

DURAND, Gilbert. As estrutur<strong>as</strong> antropológic<strong>as</strong> do imaginário. Trad. Hélder Godinho. São Paulo: Martins Fontes,<br />

1997.<br />

DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca d<strong>as</strong> ciênci<strong>as</strong> e <strong>da</strong> filosofia <strong>da</strong> imagem. Trad. Renée Eve Levié. Rio<br />

de Janeiro: Difel, 2004.<br />

ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos. Trad. Maria Adozina Oliveira Soares. Lisboa: Arcádia, 1979.<br />

GRANDO, Cristiane. Hil<strong>da</strong> Hilst: a morte e seu duplo. Disponível em:<br />

. Acesso em: 16 dez. 2007.<br />

HILST, Hil<strong>da</strong>. Cantares. São Paulo: Globo, 2004.<br />

HILST, Hil<strong>da</strong>. Da morte: odes mínim<strong>as</strong>. São Paulo: Globo, 2003.<br />

MARTINS, Cândido J. Campos do imaginário de Gilbert Durand. Disponível em:<br />

. Acesso em: 24 jan. 2008.<br />

NEVES, Josélia. Reflexões sobre a ciência do imaginário e <strong>as</strong> contribuições de Durand: um olhar iniciante.<br />

Disponível em: . Acesso em: 24 jan. 2008.<br />

PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciação à teoria do imaginário de Gilbert Durand. Rio de Janeiro: Atlântica, 2005.<br />

QUEIROS, Vera. Hil<strong>da</strong> Hilst e a arquitetura dos escombros. Disponível em:<br />

. Acesso em: 16 mar. 2007.<br />

TADIÉ, Jean-Yves. A crítica literaria no século XX. Trad. Wilma Freit<strong>as</strong> Ronald de Carvalho. Rio de Janeiro:<br />

Bertrand, 1992.<br />

TURCHI, Maria Zaira. Literatura e antropologia do imaginário. Br<strong>as</strong>ília: Ed. UnB, 2003.<br />

A MARgem - Estudos, Uberlândia - MG, ano 1, n. 1, p. 39-45, jan./jun. 2008 45