Vlachen: Aromunen und Meglenorumänen in Makedonien 1 ...

Vlachen: Aromunen und Meglenorumänen in Makedonien 1 ...

Vlachen: Aromunen und Meglenorumänen in Makedonien 1 ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Vlachen</strong>: <strong>Aromunen</strong> <strong>und</strong> <strong>Meglenorumänen</strong> <strong>in</strong> <strong>Makedonien</strong><br />

1. Gruppenbezeichnungen<br />

2. Sprache<br />

3. Statistik <strong>und</strong> Demographie<br />

4. Siedlungsgebiet <strong>und</strong> -schwerpunkte<br />

5. Siedlungs- <strong>und</strong> Gruppengeschichte<br />

6. Religion, konfessionelle Struktur<br />

7. Politische <strong>und</strong> kulturelle Selbstorganisation<br />

8. Schulwesen<br />

9. Medien<br />

1.<br />

Das Wort Vlache dient als Fremdbezeichnung für <strong>Aromunen</strong> <strong>und</strong> <strong>Meglenorumänen</strong>:<br />

Vlaf (pl. Vlasi) heißen sie im Slawomakedonischen, Vlah (pl. Vlasi) im Serbischen<br />

<strong>und</strong> Bulgarischen, Vláchos (pl. Vláhi) im Griechischen, Ullah (pl. Ullahlar) im<br />

Türkischen. Andere Namen wie Kutsovlachen, Makedorumänen, haben <strong>in</strong><br />

<strong>Makedonien</strong> weniger Verbreitung gef<strong>und</strong>en, eher bekannt ist das serbische Z<strong>in</strong>zaren<br />

(c<strong>in</strong>cari). Die Eigenbezeichnung der <strong>Aromunen</strong> ist Armân (pl. Armâń i ) – diejenige der<br />

<strong>Meglenorumänen</strong> Vlau (pl. Vlaş i ).<br />

2.<br />

Das Aromunische gilt neben dem Meglenorumänischen, dem Istrorumänischen <strong>und</strong><br />

dem Dakorumänischen als e<strong>in</strong>er der vier Dialekte des Balkanromanischen<br />

(Rumänischen im weitesten S<strong>in</strong>ne). In der Republik <strong>Makedonien</strong> existiert e<strong>in</strong>e<br />

standardisierte Rechtschreibung, sie wird jedoch von vielen <strong>Aromunen</strong> Rumäniens<br />

<strong>und</strong> Griechenlands nicht akzeptiert.

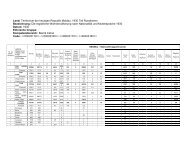

3.<br />

Laut Volkszählung von 1994 bezeichneten sich 8.462 Personen als <strong>Vlachen</strong>, 1991<br />

sogar nur 7.764.<br />

4.<br />

Die <strong>Aromunen</strong> <strong>Makedonien</strong>s s<strong>in</strong>d vor allem im Südwesten des Landes zu f<strong>in</strong>den: Im<br />

Pelister-Gebirge (Pelagonien), genauer <strong>in</strong> den Dörfern Magarevo, Trnovo, Malovište,<br />

Nižopole, Gopeš sowie <strong>in</strong> Bitola. Die Dörfer am Pelister stehen heute im W<strong>in</strong>ter fast<br />

leer haben heute vor allem Funktion von Sommerfrischen. Größte Siedlung der<br />

<strong>Aromunen</strong> ist Kruševo (aromunisch Cruşuva) bei Prilep. Daneben gibt es zahlreiche<br />

Dörfer im Raum um Štip, Sveti Nikole <strong>und</strong> V<strong>in</strong>ica; Städte mit großem aromunischen<br />

Bevölkerungsanteil s<strong>in</strong>d auch Skopje <strong>und</strong> Veles. Die meglenitischen <strong>Vlachen</strong> leben<br />

ursprünglich <strong>in</strong> den Gebirgen Kožuf <strong>und</strong> Páiko. Ihr Siedlungsgebiet <strong>in</strong> der Republik<br />

<strong>Makedonien</strong> ist auf das verlassene Dorf Huma beschränkt, dessen Bevölkerung nach<br />

Gevgelija abgewandert ist.<br />

5.<br />

Die Rekonstruktion der Herkunft der <strong>Aromunen</strong> <strong>und</strong> <strong>Meglenorumänen</strong> fällt aufgr<strong>und</strong><br />

des Mangels historischer Belege früher Balkangeschichte <strong>und</strong> des späten E<strong>in</strong>setzens<br />

von Schriftzeugnissen schwer. Durch die Vermittlung des germanischen Wortes<br />

„Vlach“ durch das Slawische s<strong>in</strong>d <strong>Vlachen</strong> im 8. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er griechischen<br />

Aufzeichnung des Klosters Kastamonítu auf dem Athos als Vlachorynchíni<br />

(Βλαχορυγχίνοι) erstmals schriftlich nachzuweisen. Bei der Lokalisierung der<br />

aromunischen „Urheimat“ stehen sich Theorien von der Autochthonie <strong>in</strong> ihren<br />

heutigen Stammgebieten (P<strong>in</strong>dos) <strong>und</strong> Theorien von ihrer E<strong>in</strong>wanderung aus<br />

nördlichen Gebieten gegenüber.<br />

Die <strong>Meglenorumänen</strong> (auch meglenitischen <strong>Vlachen</strong>) heben sich vor allem durch<br />

unterschiedliche Lebensweise (halbagrarisch, Seidenraupenzucht), Dialekt <strong>und</strong><br />

materielle Kultur (v.a. makedoslawische Bee<strong>in</strong>flussung) von den <strong>Aromunen</strong> ab.

E<strong>in</strong>igkeit herrscht darüber, dass sie sich später von der gesamtromanischen<br />

Bevölkerung des Balkans gelöst haben <strong>und</strong> daher länger mit den späteren<br />

Dakorumänen zusammen lebten als die <strong>Aromunen</strong>, weshalb das<br />

Meglenorumänische dem Dakorumänischen näher steht als das Aromunische.<br />

Unabhängig von den Betrachtungen zur aromunischen Ethnogenese kann der<br />

Raum, <strong>in</strong> dem sich aromunische Kultur <strong>und</strong> Sprache zuletzt nachweislich am<br />

längsten ausbilden konnte, e<strong>in</strong>deutig auf das P<strong>in</strong>dos-Gebirge festgelegt werden.<br />

Ursprünglich Wanderhirten, wurden sie <strong>in</strong> großen Sommersiedlungen sesshaft <strong>und</strong><br />

widmen sich dem Handel <strong>und</strong> Warentransport. Ihre Zentren, die bis heute oft nur<br />

noch als Wüstungen vorzuf<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d, erlebten im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong> 18.<br />

Jahrh<strong>und</strong>ert ihre demographische <strong>und</strong> wirtschaftliche Blüte. Die meist re<strong>in</strong> christliche<br />

Bevölkerung, der seitens der osmanischen Herrscher vor allem steuerliche Vorrechte<br />

zugestanden wurden, zeichnete sich durch Wohlhabenheit <strong>und</strong> hohen Bildungsstand<br />

aus. In ihren Siedlungen gab es ke<strong>in</strong>e türkischen Verwaltungsgebäude, Moscheen<br />

oder Hamams. In Moschópolis (heute Voskopojë <strong>in</strong> Albanien) war es den<br />

osmanischen Türken verboten, <strong>in</strong> der Stadt zu wohnen. Die frühesten<br />

Auswanderungen aus ihren Stammgebieten (im 15./16. Jahrh<strong>und</strong>ert) waren durch<br />

Epidemien <strong>und</strong> Überweidung motiviert, später erfolgte e<strong>in</strong>e starke Abwanderung der<br />

urbanisierten Bevölkerung <strong>in</strong> Folge der aromunischen Handelsexpansion (17./18.<br />

Jahrh<strong>und</strong>ert) <strong>in</strong> städtische Zentren des gesamten südosteuropäischen Raumes. In<br />

diese Zeit fallen auch die erste Ansiedlungen von <strong>Aromunen</strong> <strong>in</strong> vielen Städten der<br />

späteren Republik <strong>Makedonien</strong>s. Vor allem seit Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts nahm<br />

das wirtschaftliche Wohlergehen vieler aromunischer Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong> abruptes Ende,<br />

als albanisch-muslimische Plünderer, allen voran Ali Pascha (1744–1822),<br />

begannen, aromunische Sommerdörfer <strong>und</strong> -städte <strong>in</strong> den Gebirgen zu zerstören.<br />

Neuansiedlungen erfolgten bevorzugt dort, wo sich die gelernte Tätigkeit fortsetzen<br />

ließ, im Fall urbaner Bevölkerung also <strong>in</strong> Städten, im Fall der Hirtenbevölkerung <strong>in</strong><br />

hohen Gebirgen. Die geflohenen urbanisierten <strong>Aromunen</strong> ließen sich teilweise <strong>in</strong><br />

bereits bestehenden Siedlungen nieder wie z.B. <strong>in</strong> <strong>in</strong> der bis heute größten<br />

aromunischen Siedlung der Republik <strong>Makedonien</strong> Kruševo. Teilweise gründeten sie<br />

aber auch neue re<strong>in</strong> aromunische Ortschaften wie z.B. Magarevo, Trnovo, Nižepole<br />

am Pelister. Die geflohenen Hirten ließen vorzugsweise östlich des Vardar nieder, im<br />

ganzen östlichen <strong>Makedonien</strong> <strong>und</strong> <strong>in</strong> Ost-Rumelien

6.<br />

Sowohl die <strong>Aromunen</strong> als auch die meglenitischen <strong>Vlachen</strong> der Republik s<strong>in</strong>d<br />

orthodoxe Christen. Die Kirche des Heiligen Peter (Sumchetru) <strong>in</strong> Malovište sowie<br />

die Kirchen des Heiligen Demeter (Dimitri) <strong>in</strong> Magarevo <strong>und</strong> Bitola wurden als<br />

"griechische" Kirchen aufgebaut. Von rumänophilen <strong>Aromunen</strong> h<strong>in</strong>gegen wurden die<br />

Heilandskirche (Sutira) <strong>in</strong> Gopeš <strong>und</strong> die Kirche des Heiligen Konstant<strong>in</strong> <strong>und</strong> der<br />

Heiligen Helena (Custand<strong>in</strong> şi Elena) <strong>in</strong> Bitola erbaut. Die Streitereien zwischen<br />

rumänisch <strong>und</strong> griechisch ges<strong>in</strong>nten <strong>Aromunen</strong> wurden kompliziert, als es den<br />

Bulgaren gelang, e<strong>in</strong>e unabhängige Kirche mit eigenem Millet-Status <strong>in</strong>nerhalb des<br />

Osmanischen Reiches zu erlangen. Kirchen <strong>und</strong> Schulen waren somit nicht nur von<br />

griechischen <strong>und</strong> rumänischen Nationalbewegungen bee<strong>in</strong>flusst, sondern auch von<br />

der bulgarischen. E<strong>in</strong>e Besonderheit unter den aromunischen E<strong>in</strong>richtungen des<br />

Landes s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Bitola der „Cimitir armânescu“ (Aromunischer Friedhof), der auch auf<br />

se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>gangstor als solcher ausgezeichnet ist. In der Mitte dieses Kirchhofs liegt<br />

Apostol Margarit begraben, nicht weit von ihm Constant<strong>in</strong> Belimace <strong>und</strong> schließlich<br />

auch Milton Manaki. In den rumänischen Kirchen von Bitola <strong>und</strong> Kruševo wird<br />

gelegentlich <strong>in</strong> Aromunisch zelebriert.<br />

7.<br />

2001 <strong>und</strong> 2003 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Skopje zwei aromunische M<strong>in</strong>derheitenparteien gegründet<br />

worden. Die zahlreichen regionalen aromunischen Vere<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong>er<br />

Dachverband, der „Liga der <strong>Vlachen</strong>“, mite<strong>in</strong>ander verb<strong>und</strong>en. E<strong>in</strong>e starke Aktivität<br />

haben neuerd<strong>in</strong>gs aromunische Folkloregruppen entwickelt. Kulturelle <strong>und</strong> politische<br />

Veranstaltungen führen die <strong>Aromunen</strong> <strong>in</strong> der Republik <strong>Makedonien</strong> besonders am<br />

22.5. durch, dem Gedenktag der Anerkennung der <strong>Vlachen</strong> als Millet, der zum<br />

Nationalfeiertag der <strong>Aromunen</strong> erklärt wurde.

8.<br />

Die makedonische Regierung ermöglichte im März 1995 die E<strong>in</strong>führung fakultativer<br />

Kurse des Aromunischen an den Volksschulen. Zu dieser Zeit existierte bereits e<strong>in</strong><br />

Aromunisch-Kurs <strong>in</strong> Bitola. Bed<strong>in</strong>gung für das Zustandekommen der Kurse ist die<br />

M<strong>in</strong>destzahl von zehn Kursteilnehmern. Nach me<strong>in</strong>en eigenen Beobachtungen auf<br />

Kurzvisiten im Aromunisch-Unterricht ist der Erfolg noch mäßig zu nennen.<br />

Schulfibeln, aromunische Textsammlungen <strong>und</strong> sonstige aromunische Publikationen<br />

haben aber e<strong>in</strong>e erstaunliche Verbreitung gef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> täuschen über die Tatsache<br />

h<strong>in</strong>weg, dass die Sprache weiterh<strong>in</strong> von der Mehrheit der aromunischen Bevölkerung<br />

nicht geschrieben werden kann.<br />

9.<br />

Um die Jahrh<strong>und</strong>ertwende wurden auf heute makedonischem Boden e<strong>in</strong>ige der<br />

wichtigsten aromunischen Zeitschriften herausgegeben, allen voran die<br />

umfangreiche Zeitschrift Lum<strong>in</strong>a. Nach e<strong>in</strong>er Pause von über 80 Jahren ersche<strong>in</strong>en<br />

hier heute aromunische Schulbücher, Poesiebände <strong>und</strong> Zeitschriften wie <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em<br />

anderen Land Südosteuropas. Die alle zwei Monate ersche<strong>in</strong>ende Zeitschrift Fenix<br />

(Phönix; Skopje 1993-1998, ab 1999 Bitola) berichtet ausschließlich <strong>in</strong> aromunischer<br />

Sprache. Seit 1997 ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> Skopje das Informationsblatt aromunischer Frauen<br />

Armâna Machedona (Die aromunische Makedonier<strong>in</strong>), 1998 wurde die Zeitschrift<br />

Grailu Armânescu (Die aromunische Sprache) gegründet, im Frühjahr 1999 folgte<br />

e<strong>in</strong>e weitere namens Lânduricâ (Schwälbchen), die sich vor allem an K<strong>in</strong>der richtet.<br />

Sie werden ohne jegliche Unterstützung durch den rumänischen Staat f<strong>in</strong>anziert <strong>und</strong><br />

verwenden ausschließlich das Aromunische. Gemessen an der ger<strong>in</strong>gen Zahl der<br />

<strong>Aromunen</strong> ist die Republik <strong>Makedonien</strong> derjenige Staat mit den weltweit meisten<br />

spezifisch aromunischen Aktivitäten. Die aromunische Fernsehsendung Scanteauā<br />

("Der Funken") überträgt drei Mal <strong>in</strong> der Woche im Sender MTV3 für jeweils e<strong>in</strong>e<br />

halbe St<strong>und</strong>e. Sie br<strong>in</strong>gt Interviews mit älteren <strong>Aromunen</strong> oder mit aromunischen<br />

Aktivisten aus der ganzen Welt sowie Beiträge zu literarischen, kulturellen <strong>und</strong><br />

künstlerischen Aktivitäten der <strong>Aromunen</strong> sowie Berichte über Tagungen. Die<br />

Sendungen tragen wesentlich zu e<strong>in</strong>em besseren Image des Aromunischen bei,

allerd<strong>in</strong>gs werden sie nicht von allen <strong>Aromunen</strong> gleichermaßen akzeptiert. E<strong>in</strong>e<br />

aromunische Radiosendung strahlt täglich e<strong>in</strong>e St<strong>und</strong>e aromunische Nachrichten<br />

<strong>und</strong> andere Texte aus. In Gevgelija gab es von 1993 bis 1998 auch e<strong>in</strong> lokales<br />

Radioprogramm, das zweimal pro Woche jeweils e<strong>in</strong>e halbe St<strong>und</strong>e vlachische<br />

Sendungen im meglenitischen Dialekt brachte. Die meglenitischen <strong>Vlachen</strong> erfreuen<br />

sich aufgr<strong>und</strong> ihrer ger<strong>in</strong>gen Zahl ke<strong>in</strong>er sonderlichen Würdigung durch die<br />

aromunischen Medien.<br />

Thede Kahl