Tagungsunterlagen (PDF, 380 KB) - Dekade Thüringen

Tagungsunterlagen (PDF, 380 KB) - Dekade Thüringen

Tagungsunterlagen (PDF, 380 KB) - Dekade Thüringen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Das Individuum zwischen Konkurrenz und Kooperation in<br />

der Informationsgesellschaft<br />

Kongressprogramm zur Veranstaltung

Impressum:<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

StipendiatInnengruppe Erfurt Hans-Böckler-Stiftung<br />

c/o Rita Herwig<br />

mail: RitaHerwig@web.de<br />

www.boeckler-stipendiaten-erfurt.de<br />

Verbundkolleg Berlin Alcatel SEL Stiftung<br />

www.verbundkolleg-berlin.de<br />

www.stiftungaktuell.de<br />

2

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Der Studierendenkongress wurde im Januar 2006 nach erfolgtem Auswahlverfahren als offizielles<br />

Event der UN-Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet.<br />

Der Studierendenkongress ist eine Veranstaltung der StipendiatInnengruppe Erfurt der<br />

Hans-Böckler-Stiftung und des Stiftungsverbundkollegs Informationsgesellschaft Berlin<br />

der Alcatel SEL Stiftung.<br />

Konzeptionell basiert die Veranstaltung auf der Verbindung von wissenschaftlichen, praktischen<br />

und künstlerischen Anteilen. Konkurrenz und/oder Kooperation? Unter diesem<br />

Kontext werden zu den Schwerpunkten Medien, Arbeitswelt, Bildung übergreifende Fragestellungen<br />

thematisiert und diskutiert. Begleitend zu den Vorträgen findet ein Kunstworkshop<br />

statt. Darüber hinaus stellen sich innovative selbstorganisierte Praxisprojekte<br />

vor.<br />

Unterstützt wird die Veranstaltung von folgenden Kooperationspartnern:<br />

Landesbezirksfachbereich 5 (Bildung, Wissenschaft, Forschung) der ver.di <strong>Thüringen</strong>,<br />

Sachsen und Sachsen-Anhalt; Koordinationsstelle <strong>Dekade</strong> <strong>Thüringen</strong>; Heinrich Böll Stiftung<br />

<strong>Thüringen</strong>; Bildungsstätte/Tagungshaus Rittergut e.V. Lützensömmern; KommPott-<br />

Pora e.V. Gotha<br />

3

Inhaltsverzeichnis<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ – Zur UN-Weltdekade<br />

Michael Brodowski<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Das Individuum zwischen Konkurrenz und Kooperation in der Informationsgesellschaft<br />

Zum Kongress<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

Multimediale Kommunikation ohne Grenzen?<br />

Informationsgesellschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

»Lifestyle-TV« und Alltagsleben<br />

Zur Formierung von Selbst- und Weltauffassungen in einer Medienkultur<br />

Jun.-Prof. Dr. Tanja Thomas<br />

"Glotzt nicht so romantisch"<br />

Der Mythos der Medien als Methodologie des Studienerfolges<br />

Ein interaktiver Diskurs über den Entfremdungseffekt an den Hochschulen<br />

Dr. Wolf Siegert<br />

Innovation durch Kooperation<br />

Zur Bedeutung organisationalen Lernens für die Arbeitswelt von morgen<br />

Dr. Jan Schilling<br />

Erfolgreiche Karrieren –<br />

Voraussetzungen und Konsequenzen<br />

Prof. Dr. Heinz Mandl<br />

Lernen neben der Schule – Informelle Bildung im modernen Jugendalltag<br />

Prof. Dr. Claus J. Tully<br />

Workshop Kunst<br />

Mario Leibner (JKL)<br />

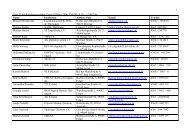

Aus der Praxis / Selbstorganisierte Initiativen und Netzwerke 17<br />

Über den Tellerrand – Kooperation oder Konkurrenz „Die Zukunft gestalten, aber wie?“<br />

Zur Abschlussdiskussion<br />

Michael Brodowski<br />

Thesen / Statements zur Abschlussdiskussion<br />

Prof. Dr. Bernd Overwien<br />

Günther Reißmann<br />

Michael Brodowski<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

Verzeichnis der ReferentInnen 27<br />

4<br />

5<br />

6<br />

8<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

23<br />

25

Zur UN-Weltdekade<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Michael Brodowski<br />

UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“<br />

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist Teil einer übergreifenden Bildungsaufgabe<br />

mit der Intention, bei der breiten Bevölkerung, insbesondere der heranwachsenden Generation,<br />

zur Humanisierung der Lebensverhältnisse und zu einem verständigen Umgang<br />

mit der Lebenswelt beizutragen. Von der UNESCO wurde von 2005 – 2014 die Weltdekade<br />

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen. Alle Länder wurden zur Beteiligung<br />

aufgefordert. Deutschland nimmt seit 2005 - mit dem Bekenntnis der deutschen U-<br />

NESCO Kommission und der Bildung des Runden Tisches - diese Herausforderung an.<br />

Ziel ist es, einen vitalen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten,<br />

ohne eine "Verzweckung des Individuums" - also eine Instrumentalisierung für ein fixes<br />

Ideal – zu Grunde zu legen. Dies baut auf dem Paradigma der nachhaltigen Entwicklung<br />

auf, „den gegenwärtigen Bedarf zu decken, ohne Fähigkeiten kommender Generationen<br />

zu schmälern, ihre Bedürfnisse zu befriedigen“.<br />

Für die Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es kein allgemein verwendbares<br />

Schema. Es ist ein Prozess der partizipativen Entwicklung von Bildungs- und<br />

Vermittlungsmodellen, aber auch der Träger übergreifenden Schaffung optimaler Rahmenbedingungen<br />

für lebenslanges, informelles sowie selbstorganisiertes Lernen. Das<br />

Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist dynamisch, daher erfordert auch die Bildung<br />

eine dynamische und mitbestimmte Herangehensweise. Endgültige Antworten sind nicht<br />

zu erwarten, wohl aber Formen kooperativer Weiterentwicklung, Diskurse und Debatten,<br />

etwa über die Zukunft der Bildung unter Einbeziehung breiter Bevölkerungsschichten.<br />

Unbestritten ist, dass nachhaltige Entwicklung eine Neuorientierung der Bildung erfordert,<br />

die den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit unterstützt. Bildung für nachhaltige<br />

Entwicklung ist eine Chance, die bildungstheoretischen Prämissen der Offenheit, Reflexivität,<br />

Mitbestimmung und Zukunftsfähigkeit in interdisziplinäre Prozesse zu integrieren.<br />

Besonders Selbstbestimmung und verantwortungsvolles Mitgestalten stellen einen inhärenten<br />

Bestandteil dieser Neuorientierung dar.<br />

Gelernt (auch informell, selbstorganisiert!) und ausprobiert werden sollen vor allem Modelle<br />

des reflektierten Handelns (Handlungskompetenz), Gestaltens (Gestaltungskompetenz),<br />

Reflektierens (Reflexionskompetenz) und begründeten Argumentierens (Argumentationskompetenz).<br />

Diese Prozesse unterstützend sollen zudem Formen informellen,<br />

selbstorganisierten, kooperativ/ kollektiven und organisationalen Lernens entwickelt<br />

werden. Das stellt eine besondere Herausforderung für die Wissenschaft dar, die durch interdisziplinäre<br />

Forschung jedoch wichtige Grundlagen liefern kann.<br />

Insofern trägt der II. Studierendenkongress „Mein Wissen - unser Wissen!?“ mit Berechtigung<br />

das UN-Siegel und die Auszeichnung als offizielles Event der UN-Weltdekade „Bildung<br />

für nachhaltige Entwicklung“.<br />

5

Zum Kongress<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Offensichtlich sind nun „alle“ in der Informationsgesellschaft angekommen. Zumindest<br />

vermuten wir das leichtfertig von den hier Anwesenden. Das Motto des Kongresses „Das<br />

Individuum zwischen Konkurrenz und Kooperation in der Informationsgesellschaft“<br />

scheint auf den ersten Blick unsere eigenen Positionen zu treffen. Und wenn wir real und<br />

virtuell zwischen den beiden Alternativen Konkurrenz und Kooperation hin- und hertreiben,<br />

dann bewegen uns Beschleunigungskräfte, die bestehende gesellschaftliche Strukturen<br />

erschüttern – so wie es auch beim Wechsel zur Industriegesellschaft geschah. Die Informationsgesellschaft<br />

mit einem allgegenwärtigen Kommunikationsnetzwerk, mit einer<br />

abnehmenden Halbwertszeit für die Relevanz von Information prägt unsere medienbestimmte<br />

Kultur, unsere Wirtschaft, unser soziales Leben.<br />

Da lohnt sich eine erneute Wertebestimmung für Kooperation - einerseits unabhängig von<br />

gesellschaftlichen Gegebenheiten, andererseits aber auch neues, gemeinsames Handeln<br />

angesichts der Strukturveränderungen mit neuen Parametern der Gleichberechtigung,<br />

Freiheit und Emanzipation.<br />

Das durchgängige Prinzip der Digitalisierung und Fragmentierung verleiht Macht dem<br />

Mächtigen, aber auch Macht und Möglichkeiten dem Individuum. So bietet es sich an, angesichts<br />

der Segnungen und Flüche fortgeschrittener Informationstechnik Werte und Unwerte<br />

der Konkurrenz neu zu bestimmen, die angeblich profitiert von neuen anregenden,<br />

inspirierenden und spielerischen virtuellen Möglichkeiten oder mächtiger und wirkungsvoller<br />

denn je virtuell organisiert werden kann.<br />

Zum Auftakt des Kongresses spannen wir zunächst einen Bogen von diesen generellen Betrachtungen<br />

zu einzelnen Beiträgen und gehen dann ausführlicher auf den Schlüssel zur<br />

Informationsgesellschaft, die „Multimediale Kommunikation ohne Grenzen“ ein. Über die<br />

Bedeutung des Wortes „Grenzen“ wird zu reden sein, ebenso sprechen wir über Multimedia,<br />

den Betrug der Bilder, die Explosion der Datenmengen und das durchgängige Prinzip<br />

digitaler Fragmentierung und stoßen zwangsläufig auf Konvergenzen und Divergenzen<br />

der Wirklichkeiten und Ansprüche. Zwangsläufig landen wir auch bei Triumphen und<br />

Katastrophen der Informationsgesellschaft, insbesondere ihrer Technologien und Wertemaßstäbe<br />

und regen Sie an, über Auswirkungen auf gesellschaftliche Konzepte, Politik,<br />

Ökonomie, Arbeit, Technik, Wissen/Medienethik und Recht – oder was auch immer Sie<br />

bewegt – im Verlaufe des Kongresses weiter nachzudenken und sich auszutauschen.<br />

6

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Eröffnungsvorträge / Fachforen<br />

Donnerstag, 04.05. und Freitag, 05.05.2006<br />

Abstracts<br />

7

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

Multimediale Kommunikation ohne Grenzen?<br />

Informationsgesellschaft zwischen Anspruch und Wirklichkeit<br />

Next Generation Information Society - Informationsgesellschaft -, irgendetwas<br />

treibt uns, die Begrifflichkeiten der Generation „Industriegesellschaft“ hinter uns<br />

zu lassen und auf etwas Neues hinzuweisen. Und tatsächlich, es gibt eine Häufung<br />

ungewöhnlicher Nachrichten und Dinge, so dass wir seit einiger Zeit von etwas<br />

Neuem sprechen dürfen. Unsere „neue Zeit“ ist geprägt durch:<br />

• Übersicht über scheinbar unendliche Datenmengen,<br />

• Beherrschung einer unüberschaubaren Komplexität von Zusammenhängen per<br />

Computer in Form von Benutzungsschnittstellen, Anwendungs-Software, Datenbanken,<br />

• scheinbar grenzenlose Transportmöglichkeit von Daten an jeden auch mobilen<br />

Ort zu jeder Zeit (das Internet),<br />

• den Siegeszug von Mehrwerten, der sich durch lokal und weltweit vernetzte Kooperation<br />

ergibt,<br />

• digitale Integration sämtlicher existierender Sensorik und Aktorik über die obigen<br />

digitalen Wirkungskreise, ob für die Gesundheit im Körper des Menschen,<br />

ob für Sicherheit und Komfort im Auto, ob für die Kassierer der Autobahn-Maut,<br />

für Mobbing, Krieg und Vernichtung, zur Nordpolerforschung oder zur Filmproduktion<br />

und für Kunstwerke sowie nicht zu vergessen:<br />

• umfassende digitale Erschließung von Text, Bild, Bewegtbild und Ton und damit<br />

die Nutzbarkeit aller hier genannten Errungenschaften auch für Medien, sei es<br />

zur Erzeugung von Emotionen, zur Beeinflussung von Bürgern, zur Bildung der<br />

Gesellschaft oder zum Geldverdienen.<br />

Das scheint sich alles grenzenlos und in einer gewissen „Beliebigkeit“ zu entwickeln,<br />

aber die Wirkungen sind in vielen Bereichen des Lebens konkret und nachhaltig<br />

fühlbar. Diese „Beliebigkeit“ hat Änderungen in einem Maße zur Folge, so<br />

dass wir vor weiteren großen Herausforderungen stehen - als wenn der Globus<br />

nicht genug mit Problemen, Katastrophen und Ungerechtigkeiten alleine der Industriegesellschaft<br />

gebeutelt würde. Eingetretene Wirklichkeiten der Informationsgesellschaft<br />

scheinen Individuen, Gruppen, gesellschaftliche Akteure und Regierungen<br />

in nie da gewesener Intensität zu fördern aber, auch zu fordern. Einige<br />

sprechen von Überforderung durch zu raschen Wertewandel und mahnen die ge-<br />

8

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

zielte Verlangsamung an, anderen kann es nicht schnell genug gehen. Woraus<br />

schließen wir eigentlich, dass Menschen die Informationsgesellschaft genau mit ihren<br />

eigenen Entwicklungen bewältigen können – nämlich mit dem virtualisierten,<br />

vernetzten und automatisch verwaltbar gemachten Wissen, das in seiner Wirkung<br />

scheinbar allmächtig und segensreich sein soll? Wird der Anspruch an die sogenannte<br />

Wissensgesellschaft in eine neue „ Wirklichkeit“ führen? Mit neuen Kompetenzen?<br />

Mit neuen Qualitäten der Kooperation oder Konkurrenz? Ihr Mitwissen<br />

und Mitwirken ist gefragt!<br />

9

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Jun.- Prof. Dr. Tanja Thomas<br />

»Lifestyle-TV« und Alltagsleben<br />

Zur Formierung von Selbst- und Weltauffassungen in einer Medienkultur<br />

Häufig wird die grundlegende Annahme vertreten, dass mediale Unterhaltungsangebote<br />

in „postmodernen Gesellschaften“ immer mehr an die Stelle der direkten eigenen<br />

Erfahrung treten und Selbst- und Weltauffassungen prägen. Tatsächlich gilt<br />

es inzwischen als kommunikations-, medien-, kulturwissenschaftlicher wie (medien-)soziologischer<br />

Gemeinplatz, dass Medien generell bei der sozialen Organisation<br />

und Strukturierung des Alltags unterstützen, dass sie einstimmen auf verschiedene<br />

Phasen des Alltags, dass sie individuelle Lebensläufe mit dem „Alltag“<br />

der Gesellschaft synchronisieren oder etwa helfen, Belastungen und Konflikte zu<br />

bewältigen und die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und den Geschlechtern<br />

zu regeln. Das Fernsehen beispielsweise dient als Zeitkoordinator, Gemeinschaftsstifter,<br />

Lieferant von Themen und Ansichten, Hilfe zur Konfliktvermeidung<br />

– aber auch als Mittel der Abgrenzung von „den anderen“, als Status- und<br />

Rollenmerkmal, als Kampffeld um individuelle Rechte und Selbstständigkeit – und<br />

ist so beteiligt an der (Re-) Produktion sozialer Beziehungen und Verhältnisse.<br />

Vor diesem Hintergrund wurde bereits gefordert, TV-Genres als Teil einer umfassenden<br />

(neoliberalen) Machttechnologie zu analysieren: Es wird konstatiert, dass<br />

etwa Genres des Reality-TV dazu beitragen, einen erwünschten Umgang mit sich<br />

‚Selbst’, Modelle ‚normaler‘ Subjektivität und akzeptabler Auffassung von Welt (inklusive<br />

bestimmter Ungleichheiten) zu produzieren. Wenn deren Verbreitung und<br />

Akzeptanz ohne Analysen medialer Angebote und ihrer Aneignung nicht mehr zu<br />

verstehen sind, so müssen empirische Untersuchungen – beispielsweise aktueller<br />

Unterhaltungsformate – rückgebunden werden an die Analyse zeitgenössischer,<br />

gesellschaftlich dominanter Diskurse, in denen u.a. Konkurrenz, Selektion und Kooperation<br />

als Paradigmen bezeichnet werden können. Vor diesem Hintergrund<br />

werde ich exemplarisch (transnational verbreitete, hier an den deutschen Markt<br />

spezifisch angepasste) Unterhaltungsformate – konkret die Modelshow „Germany’s<br />

next Top Model“, die OP- bzw. Makeover-Show „The Swan“ und die<br />

Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – als Modi der Vergesellschaftung<br />

im Zeitalter des Neoliberalismus interpretieren und freue mich auf angeregte Diskussionen<br />

mit den TeilnehmerInnen der Konferenz.<br />

10

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Dr. Wolf Siegert<br />

"Glotzt nicht so romantisch"<br />

Der Mythos der Medien als Methodologie des Studienerfolges<br />

Ein interaktiver Diskurs über den Entfremdungseffekt an den Hochschulen<br />

Als Medienexperte und -nutzer stellt sich der Referent einer besonderen Herausforderung:<br />

über die Medien, ihre Nutzung und ihren Nutzen zu reden, ohne diese<br />

im Vortrag selber einzusetzen. Jenseits jeglicher Power-Point-Pointen soll hier hic et<br />

nunc, jetzt und vor Ort, versucht werden, einen Diskurs zu entfalten, in dem das<br />

Ritual von Vortrag und Fragen vom Kopf auf die Füße gestellt werden kann. Die<br />

für den Vortrag vorbereiteten Thesen zur selbst gestellten Frage: "Medien: Mediatoren<br />

oder Methadon?" sollen möglichst als Erfahrungswissen entfaltet werden - will<br />

sagen, sie sollen nach Möglichkeit Antworten stimulieren, die auch latent für das<br />

Auditorium von Bedeutung sind. Also sind alle Interessierte, Neugierige, Ungeduldige,<br />

..., eingeladen, auch ihre Fragen schon vorab zu stellen. Gemäß dem Motto:<br />

„Wer nicht fragt, der nicht gewinnt!“ kann man dieses schon vorab per Mail tun<br />

an "wolf.siegert@iris-media.com" oder noch mit einem Zettel direkt vor Ort. Ja,<br />

selbst während der Vortrages ist es gestattet, per SMS zu intervenieren. In der<br />

Spannung zwischen der Aufgabe, einen "schönen Vortrag" zu halten (Methadon)<br />

und/oder einen Dialog vor und mit dem Auditorium zu inszenieren (Mediation)<br />

wird das Thema der Medien selbst zum "Kino im Kopf": "Verehrtes Publikum, los,<br />

such dir selbst den Schluss! Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss!" *)<br />

*) Brecht: "Der gute Mensch von Sezuan." Epilog, 1938.<br />

11

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Dr. Jan Schilling<br />

Innovation durch Kooperation<br />

Zur Bedeutung organisationalen Lernens für die Arbeitswelt von morgen<br />

Die Forschung und Literatur zum Thema organisationales Lernen ist in weiten Teilen<br />

von einem stark optimistischen Grundton in Bezug auf die Möglichkeiten und<br />

Effekte von Lernen im Unternehmen gekennzeichnet. Strategien, Strukturen und<br />

Werte zur Unterstützung von organisationalem Lernen könnten bei entsprechender<br />

Einbeziehung aller Organisationsmitglieder (leicht) implementiert werden und erbrächten<br />

entsprechend positive Ergebnisse für Unternehmen (z.B. innovative Produkte<br />

und Prozesse, erhöhte Produktivität, Qualität und Marktanteile) und Mitarbeiterschaft<br />

(z.B. interessantere Tätigkeiten, zusätzliche Qualifikation, Aufstiegschancen).<br />

Dieser teilweise naive Optimismus verhindert die notwendige Auseinandersetzung<br />

mit den Hindernissen und Barrieren, die bei der Gestaltung organisationaler<br />

Lernprozesse zu beachten gilt. Im Rahmen des Vortrags sollen zunächst<br />

das Verhältnis der Begriffe ‚Lernen’ und ‚Organisation’ betrachtet, organisationales<br />

von individuellem Lernen abgegrenzt und die Beziehung von organisationalem<br />

Lernen und lernenden Organisationen geklärt werden. Davon ausgehend wird ein<br />

Modell des organisationalen Lernzyklus und den daran beteiligten sozialpsychologischen<br />

und mikropolitischen Prozessen vorgestellt. Im Weiteren werden anhand<br />

dieses Modells sieben Barrieren organisationalen Lernens (learning under ambiguity,<br />

role-constrained learning, audience learning, fragmented learning, superstitious<br />

learning, situational learning, opportunistic learning) und hierzu beitragende Faktoren<br />

im Spiegel von Theorie und empirischer Forschung vorgestellt. In der abschließenden<br />

Diskussion wird auf Implikationen des Modells für die zukünftige<br />

Forschung und Unternehmenspraxis hingewiesen.<br />

12

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Prof. Dr. Heinz Mandl<br />

Erfolgreiche Karrieren –<br />

Voraussetzungen und Konsequenzen<br />

Ausgehend von verschiedenen Karriereorientierungen wie Vorankommen, Sicherheit,<br />

Freiheit, Exzellenz und Balance wird Karriereerfolg als Verbindung von individuellen<br />

Merkmalen der Person und beruflichen Kontextfaktoren betrachtet.<br />

Grundlegende Schlüsselqualifikationen für die Karriereentwicklung sind neben<br />

fundiertem Fachwissen Teamfähigkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, Kreativität,<br />

Selbstmanagement, Ausdauer und Belastbarkeit und Ausstrahlung. Förderliche<br />

und hinderliche Aufstiegsfaktoren in der Karriereentwicklung von Frauen<br />

werden aufgezeigt.<br />

13

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

PD Dr. Claus J. Tully<br />

Lernen neben der Schule –<br />

Informelle Bildung im modernen Jugendalltag<br />

Die Jugendphase scheint weitgehend von organisiertem Lernen in Schulen bestimmt.<br />

In den letzten Jahren hat eine umfangreiche Diskussion um die Öffnung<br />

und Weiterentwicklung der Schule stattgefunden. Die eigentlichen Adressaten,<br />

nämlich die Jugendlichen als lernende Individuen, spielen bislang noch eher eine<br />

Nebenrolle. Sie werden vorwiegend aus dem Blickwinkel der Institution Schule betrachtet.<br />

Die Modernisierung des gesellschaftlichen Alltags macht einen differenzierten<br />

Blick auf Bildung und Lernen im Jugendalltag erforderlich. Jugendliche lernen<br />

in ganz vielen Kontexten, von ihren Peers, wenn sie ihre digitalen Apparate<br />

nutzen, wenn sie jobben, wenn sie sich in sozialen Diensten engagieren usw. Informelle<br />

Bildungsprozesse haben eine wachsende Bedeutung. Diesem Sachverhalt<br />

geht der Vortrag nach.<br />

14

Abstract<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Mario Leibner JKL<br />

Workshop Kunst<br />

Auch zu diesem Studierendenkongress findet wieder – wie im vergangenen Jahr -<br />

ein Kunstworkshop statt. Parallel zu den Vorträgen der FachexpertInnen und der<br />

Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen wird es<br />

wieder über den Zeitraum des Kongresses die Möglichkeit geben, sich gedankenvoll<br />

künstlerischen Aspekten zu widmen und eigene Ideen mit künstlerischen Mitteln<br />

darzustellen.<br />

Das übergreifende Thema „Mein Wissen – unser Wissen!?“ bietet zudem, um auf<br />

die Kunst zu kommen, reizvolle und ideenformende Aspekte, die man auf Leinwand<br />

oder auf gutes Büttenpapier bringen kann. Es wird dabei um die Frage gehen:<br />

Wie kann sich Kunst mit diesem Thema auseinandersetzen, wird sie doch<br />

selbst oft als fremd empfunden und ruft ebenso wie das Fremde Bewunderung und<br />

Ablehnung in gleichem Maße hervor? Die Idee, Kunst im Rahmen dieser Thematik<br />

mit Spaß und Fantasie zu verwirklichen, schlummert in vielen Köpfen. Jedoch bedarf<br />

es manchmal nur einer kleinen Anleitung, Farben anzumischen oder einen<br />

Druckstock herzustellen, um die Anfangshemmungen für drei Tage zu vergessen.<br />

Angeboten werden wieder Acrylmalerei, Arbeit mit Ton, Linolschnitt und Aquarellmalerei.<br />

Jedoch genügt es auch manchmal, einen Bleistift in die Hand zu nehmen<br />

und einfach auf einem weißen Blatt Papier zu zeichnen - dies ist bereits eine<br />

Keimzelle der künstlerischen Produktion. Unser Atelierraum dient als Labor für<br />

die künstlerische Arbeit.<br />

Bei unserem Workshop sind keine Grenzen gesetzt. Die Kunst bleibt frei, es gibt<br />

kein Zeitlimit und das Arbeitsmaterial, mit dem wir etwas herstellen, ist ausreichend<br />

vorhanden. Es geht darum, individuell oder gemeinsam etwas auszuprobieren.<br />

Der Versuch sollte ein Endergebnis werden. Diesen Teil der Kunst kann man<br />

weiter tragen. Die künstlerische Herangehensweise ähnelt in dem suchenden Vorgehen<br />

und dem Ausgehen von Visionen dem Betrachten, Innehalten und Finden<br />

von Möglichkeiten, die Kunst - und wir. Wir müssen uns nicht beweisen, sondern<br />

es geht darum, neue Sichtweisen für uns zu eröffnen.<br />

15

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Aus der Praxis<br />

Selbstorganisierte Initiativen und Netzwerke<br />

Freitag, 05.05.2006 von 16 bis 18 Uhr<br />

Kurzvorstellungen<br />

16

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

hEFt für literatur, stadt & alltag<br />

Das Magazin hEFt soll zum einen Podium für nicht-etablierte AutorInnen und Projekte/Initiativen<br />

sein. Zum anderen sollen die Diskussionen (Kultur/Politik) in der<br />

Stadt widergespiegelt werden. Das hEFt erscheint vierteljährlich zum Jahreszeitenbeginn<br />

und liegt kostenlos an ausgewählten Plätzen in Erfurt aus.<br />

Auflage: 2.000 Stück, kostenlos<br />

Herausgeber: Kulturrausch Erfurt<br />

E-Mail: heft@kulturrausch.net<br />

Radio F.R.E.I.<br />

Radio F.R.E.I. ist ein selbstverwaltetes, nichtkommerzielles Lokalradio auf Vereinsbasis.<br />

Es ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und durch Verzicht auf Rundfunk-<br />

Werbung von kommerziellen Interessengruppen unabhängig. Es lebt von aktiver<br />

BürgerInnenbeteiligung. Durch ein offenes, basisdemokratisches Redaktionsprinzip<br />

wird die Instrumentalisierung durch einzelne Gruppen ausgeschlossen. Keine<br />

Gruppe, Organisation oder Einzelperson darf eine Vorrangstellung im Sender einnehmen.<br />

Aus diesem Gedanken heraus werden keine Sendeplätze vergeben. Stattdessen gilt<br />

das Angebot, unmittelbar an der Gestaltung des Radiosenders mitzuarbeiten, sich<br />

mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und auf diesem Wege das bestmögliche<br />

Programm zu entwickeln<br />

Dem Programm von Radio F.R.E.I. liegt ein von seinen AkteurInnen gemeinsam<br />

entworfenes Konzept zugrunde. Über die Platzierung von Magazinen, Konzeptsendungen,<br />

Einzelbeiträgen, Trailern,..., kurz, über das Gesicht des Radios und<br />

die Struktur, entscheiden alle in wöchentlichen und monatlichen Plenen gleichberechtigt.<br />

So versucht Radio F.R.E.I. gegenüber willkürlichen Einzelentscheidungen<br />

("Chefs"), gegen einen politischen oder finanziellen Maulkorb unabhängig zu bleiben.<br />

www.radio-frei.de<br />

17

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Zughafen Erfurt<br />

Der Zughafen ist ein freies Netzwerk von Künstlern, Organisatoren, Firmen und<br />

Projekten mit Sitz im alten Erfurter Güterbahnhof. Ausgehend von zwei Musikstudios<br />

und einem kleinen Team um den Künstler Clueso hat sich der Zughafen zu einem<br />

Anziehungspunkt kreativer Köpfe entwickelt.<br />

Heute bilden neben allen Leistungen rund um das "Produkt Musik" die Bereiche<br />

Events, Management sowie Digital- und Printmedien die wichtigsten Aktionsfelder.<br />

www.zughafen.de<br />

Für Demokratie Courage zeigen!<br />

Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC)<br />

Das NDC steht für die Ächtung von Rassismus. Wir bestärken den Mut zum Antirassismus<br />

in einer von rechten Gedanken beeinflussten Alltagskultur. Es geht uns<br />

nicht darum, handfeste Nazis zu bekehren. Wir fordern Zivilcourage eines jeden<br />

Einzelnen heraus - nur wer selbst aktiv wird, kann etwas verändern. Wir stärken<br />

soziale Kompetenzen.<br />

Wir kommen mit Jugendlichen ins Gespräch, indem wir ehrenamtlich an Schulen<br />

gehen. Unsere Methode sind die Projekttage "Für Demokratie Courage zeigen".<br />

Diese führen wir flächendeckend an verschiedensten Schulen in den Regionen<br />

durch. Wir beleuchten zusammen mit den Jugendlichen verschiedene Aspekte von<br />

Demokratie, Mitbestimmung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Europa,<br />

Medien und Jugendkultur, zeigen Widersprüche auf und regen zum Nachdenken<br />

an, um Vorurteilen entgegenzutreten. Unser Netzwerk ist unsere gemeinsame<br />

Handlungsplattform. Das Netzwerk bündelt viele Menschen und Organisationen.<br />

Deren vielfältiges Know-How, Ideen und Erfahrungen – das macht unser Potential<br />

und unsere Kompetenz aus.<br />

www.netzwerk-courage.de<br />

18

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Tagungshaus Rittergut<br />

Mitten im Herzen Deutschlands - im Thüringer Becken – liegt Lützensömmern. Da<br />

wiederum gibt es eine seit über zehn Jahren funktionierende Jugendbildungsstätte<br />

– das Tagungshaus Rittergut. Das Gelände der Einrichtung verfügt über 3 ha. Neben<br />

einer weitläufigen Parkanlage mit angelegten Trockenbiotopen, Lehmöfen und<br />

Lagerfeuerstelle befinden sich im Gesamtensemble eines Dreiseitenhofes unterschiedliche<br />

Häuser mit verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten (Ferienwohnungen,<br />

Mehr- und Zweibettzimmer). Parallel dazu sind Seminarräume und ein<br />

großer Veranstaltungsraum vorhanden. Beim Aufbau der Einrichtung wurde und<br />

wird sehr großer Wert auf naturnahe und umweltfreundliche Bauweise gelegt. Ein<br />

Großteil der Dachflächen ist als Gründach ausgebaut. Wärme wird sowohl über eine<br />

Solaranlage als auch über eine Holzvergaserheizung gewonnen. Um das Holz<br />

von morgen kümmern sich die Rittergütler mittels ihres 3,5 ha großen Aufforstungsprogramms<br />

am Dorfrand. Zentral im Innenhofbereich des Ritterguts befindet<br />

sich ein Feuchtbiotop, und es wäre noch vieles mehr hier aufzuzählen...<br />

Aber hier wird natürlich nicht nur das schöne Landleben genossen, sondern auch<br />

zukunftsträchtig gearbeitet. Als landesweit anerkannter Träger der freien Jugendhilfe<br />

widmet sich der Verein hauptsächlich der Kinder- und Jugendbildung im außerschulischen<br />

und im schulischen Bereich. Die Schwerpunkte der Bildungsarbeit<br />

liegen in den unterschiedlichsten Bereichen. Eine Segmentierung wie im KJHG<br />

wird hier nicht vollzogen. Besonders günstig ist im Rittergut vor allem, dass Kinder<br />

und Jugendliche hier erleben, dass vermittelte Werte nicht rein theoretischer Art<br />

sind, sondern auch und gerade praktische Anwendung finden bzw. im Leben derjenigen,<br />

die Bildung vermitteln, fest verankert sind.<br />

Parallel dazu werden auch andere Maßnahmen sowohl im Bereich der Kinder- und<br />

Jugenderholung als auch im integrativen und im internationalen Sektor durchgeführt.<br />

Daneben findet die Förderung ehrenamtlichen Engagements Berücksichtigung in<br />

der inhaltlichen Arbeit. So ist das Rittergut neben einem arbeitsmarktpolitischen<br />

Faktor in der Region Einsatzstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr und für den<br />

Europäischen Freiwilligendienst. Ein Großteil der Maßnahmen wie die Thüringer-<br />

TheaterTage, Kinderferienlager, Internationales Intergeneratives Singetreffen und<br />

die Internationalen Workcamps wären ohne die Hilfe der Ehrenamtler gar nicht<br />

umsetzbar.<br />

www.rittergut.de<br />

19

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Solidaritätsfond der Hans-Böckler-Stiftung<br />

Die Gründung des Solidaritätsfonds geht auf eine Initiative von StipendiatInnen<br />

der Hans-Böckler-Stiftung zurück, die sich aus Anlass des faschistischen Militärputsches<br />

in Chile 1973 entschlossen hat, freiwillig einen Teil ihres Stipendiums in<br />

einen Fond einzuzahlen, um die weltweite Solidaritätsarbeit für ein demokratisches<br />

Chile zu unterstützen.<br />

Mit dem Ende der Militärdiktatur in Chile 1992 wollte sich der Solidaritätsfond<br />

nicht mehr nur auf Chile konzentrieren und veränderte seine Ausrichtung. Seitdem<br />

wird mit den Mitteln des Fonds nationale und internationale Solidaritätsarbeit gefördert,<br />

die emanzipatorische Ansätze mit den Schwerpunkten Bildung, Unterstützung<br />

demokratischer Strukturen und gewerkschaftlicher Aktivitäten sowie den<br />

Themen Antifaschismus, Antirassismus und dem Kampf gegen Antisemitismus<br />

zum Inhalt hat.<br />

Durch die Spenden der StipendiatInnen, die materielle Unterstützung der VertrauensdozentInnen<br />

der Stiftung und nicht zuletzt durch die großzügige Verdoppelung<br />

aller eingegangenen Spenden durch die Hans-Böckler-Stiftung können jährlich annähernd<br />

einhundert Projekte mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € und mehr<br />

gefördert werden.<br />

Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine paritätisch besetzte Kommission aus<br />

gewählten StipendiatInnen, VertrauensdozentInnen und jeweils einem Vertreter<br />

des DGB und der Stiftung, die sich dreimal im Jahr trifft.<br />

Leitfaden zur Antragsstellung und weitere Informationen unter:<br />

www.boeckler.de.<br />

20

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

KommPottPora e.V.<br />

KommPottPora- ein Verein für soziokulturelle und internationale Zusammenarbeit<br />

(e.V.) - wurde 1998 als Netzwerk verschiedener Vereine, Initiativen und Arbeitsgemeinschaften<br />

gegründet. Die grundsätzliche Intention des KommPottPora e.V.<br />

Gotha besteht darin, Beiträge zur Entwicklung zivilgesellschaftlicher Handlungsformen<br />

und Strukturen zu leisten. In Abgrenzung zu anderen Auffassungen verstehen<br />

wir unter Zivilgesellschaft ein Konzept des sozialen Zusammenlebens, welches<br />

von Solidarität, Respekt, Verantwortung und Gemeinsinn getragen wird und<br />

den Menschen ermöglicht, ihre Belange weitgehend selbst zu regeln wie auch die<br />

Gestaltung ihrer Lebenswelt selbstbestimmt zu realisieren.<br />

Mit dieser Zielstellung arbeitet der Verein hauptsächlich in den Bereichen der Soziokultur<br />

und Bildung nach dem Arbeitsprinzip emanzipatorischer Gemeinwesenarbeit.<br />

www.kommpottpora.de<br />

Offener Raum<br />

„Der Versuch eines Offenen Raums zum Sozialforum in Erfurt“ - Bericht<br />

Im Rahmen des 1. Sozialforums in Deutschland gab es ein Experiment:<br />

Es wurde versucht, Herrschaftsfreiheit zu leben. Dazu wurde eine Schule als offener<br />

Raum eingerichtet, in dem man wohnte, diskutierte und feierte. Als "offener<br />

Raum" kann ein Aktionsfeld bezeichnet werden, in dem es keine Beschränkungen<br />

gibt, diesen zu nutzen und zu füllen. Ein Raum und seine Ausstattung ist dann offen,<br />

d.h. gleichberechtigt für alle nutzbar, wenn die Beschränkungen physisch und<br />

praktisch nicht bestehen. Wissensbarrieren dürfen nicht hingenommen werden.<br />

Dieses bedarf in der Regel eines aktiven Handelns, um Transparenz herzustellen,<br />

Zugänge zu Informationen zu ermöglichen und Erklärungen z.B. für technische<br />

Geräte bereitzustellen. Und das Pikanteste daran sind vielleicht die Kosten für das<br />

Projekt: 0 Euro.<br />

21

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Abschlussdiskussion<br />

zum Thema:<br />

Über den Tellerrand – Kooperation oder Konkurrenz<br />

„Die Zukunft gestalten, aber wie?“<br />

Samstag, 06.05.2006 von 9.00 bis 11.00 Uhr<br />

Statements / Thesen<br />

22

Zur Abschlussdiskussion<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Michael Brodowski<br />

Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Eine komplexe Frage, die - soll sie nicht im<br />

individuellen Planungsversuch persönlicher Lebensentwürfe stecken bleiben, sondern an<br />

systemische Überlegungen einer globalen Wechselbeziehung von Ökologie, Ökonomie,<br />

Sozialem und Politik anschlussfähig sein - erhebliche kognitive Anstrengungen voraussetzt.<br />

Da haben wir schon das erste Problem identifiziert: Wenn alles global ist, alles mit<br />

allem zusammenhängt, wie lässt sich dann diese fast unüberschaubare Komplexität überhaupt<br />

noch fassen bzw. auf ein bearbeitbares Maß reduzieren? Und ehrlich gesagt ist es<br />

für viele, und hier kann man nur allzu oft vor Überforderung warnen, schon anstrengend<br />

genug, ihre eigenen Lebens- bzw. Arbeitsverhältnisse zu durchschauen, hier gestalterisch<br />

zu wirken, tatsächlich Veränderungen für sich selbst und vielleicht auch Verbesserungen<br />

für andere herbeizuführen. Überdies bietet derartige Komplexität eine Spielfläche für<br />

Wirtschaftsweise, Verbandhäuptlinge, Politikschamanen und Regentänze der Unverbindlichkeit<br />

im Talkshow–Alltag, sodass Frau und Mann nur eins sicher weiß: Was immer sie<br />

oder er auch für eine Lösung für sich gefunden zu haben glaubt, sie ist – spätestens am<br />

nächsten Sonntag – so was von falsch.<br />

Wir müssen die Menschen durch Bildung dazu befähigen, ihre Zukunft gemeinsam mit<br />

anderen gestalten zu können. So zumindest äußert sich sinngemäß die UN-Kommission<br />

zur DEKADE einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Auf den ersten Blick ein gangbarer<br />

Weg, auf den zweiten Blick mindestens ebenso schwierig wie die Komplexität des<br />

Globalen zu reduzieren. Die Menschen müssen zukünftig lebenslang Lernen, so lautet eine<br />

Forderung. Bei vielen ruft dieses Wort jedoch eher die Assoziation einer lebenslangen<br />

Strafverurteilung hervor, deren Foltermethode darin besteht, sich und seine Lebensplanung<br />

permanent selbst in Frage zu stellen. Zu sehr ist die Bildung noch an die für viele mit<br />

Leiden verbundene Rückschau auf Schule oder Lehrausbildung, Prüfungsangst, undurchsichtiges<br />

Bewerten und - trotz eingepaukter Informationen - Enttäuschtwerden verbunden.<br />

Bildungsprozesse schaffen also nicht automatisch Kompetenzen, sie ver- bzw. behindern<br />

häufig auch Kompetenzentwicklung. Bildungsinstitutionen/-systeme schaffen nicht<br />

nur Zukunftschancen, sie teilen sie vielmehr auf nicht immer nachvollziehbare, sehr subjektive<br />

Weise und zunehmend ungerechter, zu. Wie sollen wir Zukunft gestalten, wenn<br />

die Menschen durch zunehmende Zertifizierung und Formalisierungswahnsinn nur noch<br />

an formal regulatorischen Lerngründen interessiert sind? Die Lehrenden wie die Lernenden<br />

versuchen dann vernünftigerweise, den Bildungsanforderungen möglichst ökonomisch<br />

auszuweichen.<br />

Es wird auf dem Podium darüber zu reden sein, wie in Zukunft gelernt werden soll. Ebenso<br />

soll diskutiert werden, ob heutige Organisations- und Arbeitsverhältnisse zukünftige<br />

Gestaltung eher fördern, be- oder sogar verhindern. Was ist mit der viel zitierten „Lernenden<br />

Organisation“? Ein Mythos wie Nimmerland für die kleinen angestellten Peter<br />

23

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Pans der Informationsgesellschaft, in das man sich in der Büropause, auf dem immerhin<br />

ergonomisch geformten Stuhl, träumt? Aber Peter Pan wurde nie mit drohender Erwerbslosigkeit<br />

unter Druck gesetzt, vom Chef (wer sollte das auch sein in einer der letzten demokratischen<br />

Kinderbewegungen?) nicht zurückgepfiffen, wenn er eine gute Idee hatte. Er<br />

wurde nicht gemobbt, nicht mit sinnlosen Tätigkeiten als Bestrafung für hohes Engagement<br />

kaltgestellt, nicht mit 50 in Frührente geschickt, was nebenbei auch nicht gegangen<br />

wäre, weil man ja in Nimmerland nie älter wurde.<br />

Konkurrenz oder Kooperation in Lernverhältnissen, was bringt uns weiter? Wie voraussetzungsvoll<br />

muss Bildung gestaltet sein, wenn sie nachhaltig wirken und Menschen befähigen<br />

soll, die Zukunft (selbst) zu gestalten? Was bietet die Wissenschaft für Grundlagen<br />

an? Wie weit sind wir in Bezug auf die Analyse informellen, selbstorganisierten, organisationalen<br />

Lernens? Dies sind Fragen, über die zu diskutieren sein wird und vielleicht gelingt<br />

ein Rückblick auf die vorangegangenen Themen des zurückliegenden Kongresses<br />

und ein Ausblick auf einen Studierendenkongress 2007.<br />

24

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Prof. Dr. Bernd Overwien<br />

Angesichts einer sprunghaften Zunahme der Diskussionsbeiträge und Untersuchungen<br />

zum informellen Lernen stellen sich die Fragen nach dem Charakter dieses<br />

Phänomens und die nach den Gründen. Immer wieder wird dabei auf Entwicklungen<br />

hin zur „Informations- und Wissensgesellschaft“ hingewiesen und auf Globalisierungsprozesse.<br />

Globalisierung bedeutet u. a. eine zunehmend weltweite Organisation<br />

von sogenannten Wertschöpfungsketten. Als Folge davon werden Arbeitsprozesse<br />

stärker als je zuvor transnational organisiert und Arbeitsmärkte<br />

räumlich entgrenzt. Hinter diesen Entwicklungen verbergen sich auch Herausforderungen<br />

an die Kompetenzen der Beschäftigten. Hinzu kommt, dass sich Lebens-<br />

und Arbeitswelt immer mehr entgrenzen, sich damit die Arbeitswelt Stück für<br />

Stück in die Lebenswelt hinein fortsetzt. Umgedreht gewinnt Lernen außerhalb der<br />

Arbeit an Relevanz für berufliche Tätigkeiten. Informelles Lernen, ob Begleiterscheinung<br />

des Alltagslebens oder gezielte Aktivität, gewinnt eine größere Bedeutung.<br />

Informelles Lernen wird unter der Perspektive lebenslangen Lernens inzwischen<br />

als eine wichtige, bisher oft unterschätzte Art des Lernens betrachtet. Nicht zufällig<br />

liegt ein Schwerpunkt der Diskussion auf arbeitsbezogenem Lernen. Es sind also<br />

Bildungs- und Weiterbildungskonzepte zu entwickeln, die informelles Lernen berücksichtigen,<br />

bereits informell erworbene Kompetenzen anerkennen und gesellschaftliche<br />

Integration begleiten. Dabei sind soziale Lerngrenzen zu beachten, aber<br />

auch Strategien der Menschen, diese Grenzen zu überschreiten.<br />

Michael Brodowski<br />

• Wir müssen die Menschen durch Bildung dazu befähigen, ihre Zukunft gemeinsam<br />

mit anderen gestalten zu können.<br />

• ABER: Bildungsprozesse schaffen nicht automatisch Kompetenzen, sie ver- bzw.<br />

behindern häufig auch Kompetenzentwicklung.<br />

• Bildungsinstitutionen/-systeme schaffen nicht nur Zukunftschancen, sie teilen<br />

sie vielmehr auf nicht immer nachvollziehbare, sehr subjektive Weise und zunehmend<br />

ungerechter, zu.<br />

25

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Günther Reißmann<br />

• Der Betriebsrat ist das Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft.<br />

Mitbestimmung kann in diesem Kontext auch in Fragen der Unternehmensführung<br />

als Co-Management betrachtet werden. Betriebsräte müssen sich zukünftig<br />

zum Co-Manager entwickeln.<br />

• Nur ein wissender Betriebsrat kann auf gleicher Augenhöhe mit der Geschäftsleitung/dem<br />

Vorstand verhandeln. Dazu benötigt er einerseits das Wissen der<br />

Belegschaften, was eine kooperative Vertrauensbasis voraussetzt und andererseits<br />

ein hohes, stetig zu aktualisierendes Fachwissen, was die Motivation und<br />

Fähigkeit zu lebenslangem Lernen voraussetzt.<br />

• Europäische Mitbestimmung ist schlecht umsetzbar. Das nationale Recht wirkt<br />

hier als Hemmschuh. Grundsätzlich ist jedoch eine stärkere internationale,<br />

selbstorganisierte Kooperation der Belegschaften zu befördern.<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

Unsere Zukunft lässt sich (auch durch uns Individuen) gestalten. Insbesondere<br />

beim Strukturwandel durch Informations- und Kommunikationstechnologien ist<br />

jede/r gefordert!<br />

• Informationstechnologie und Kommunikationsnetze beschleunigen das berufliche<br />

Leben, aber sie unterstützen auch Kunst, Kultur und private Entschleunigung!<br />

(Nutzen von Personal Computing, Google, Blog, eBay, Wikipedia vs. Digital<br />

Divide und ungebändigte Globalisierung).<br />

• Ja, es gibt neue Kräfte für Kooperation, die die Informationsgesellschaft entwickelt<br />

hat! (Erreichbarkeit, Kommunikation und Kooperation über Netze und<br />

Medien, Communities, Hilfe zur Selbsthilfe, Gesundheit). Eine Chance für jeden,<br />

der sich der Techniken und Medien bedient.<br />

• Wer hofft, dass Konkurrenz in der Informationsgesellschaft zu einer friedlichen<br />

Ökonomie führt, der träumt! (Billing, Accounting, Data Mining, Sensor Netze,<br />

RFIDs - die Virtualisierung der wirtschaftlichen Prozesse macht den wirtschaftlichen<br />

Konkurrenzkampf -über Netz und Globalisierung – härter.)<br />

26

Verzeichnis der ReferentInnen<br />

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Brodowski, Michael<br />

Dipl. Päd. Michael Brodowski<br />

Leiter der Koordinationsstelle zur Umsetzung der UN-<strong>Dekade</strong> Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung<br />

(<strong>Thüringen</strong>)<br />

2005 Promotion zum Thema Theorieentwicklung organisationalen und kooperativ/ kollektiven<br />

Lernens an der Universität Erfurt (erfolreich verteidigt)<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Lerntheoretische Analyse organisationalen Wandels,<br />

Selbstorganisierte kooperativ/ kollektive Lernprozesse, Bildungsplanung/ Bildungsmanagement.<br />

http://www.dekade-thueringen.de<br />

Leibner, Mario<br />

Mario Leibner (JKL)<br />

Freier ünstler, seit 1987 über 20 Kunstaussteellungen. Seit 2002 Studium der Freien Kunst / Plastik<br />

an der Bauhaus Universitöt Weimar. Stipendiat der Hans Böckler Stiftung.<br />

http://www.jkleibner.de<br />

Mandl, Heinz<br />

Prof. Dr. Heinz Mandl<br />

Lehrstuhlinhaber am Institut für Pädagogische Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität<br />

München<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Wissen und Handeln, Wissensmanagement, Transfer von<br />

Wissen, Selbstgesteuertes und kooperatives Lernen, Qualitätssicherung in der Weiterbildung<br />

http://www.lsmandl.emp.paed.uni-muenchen.de/staff/mandl_d.html<br />

Overwien, Bernd<br />

Prof. Dr. Bernd Overwien<br />

Gastprofessur für Didaktik der politischen Bildung TU Berlin<br />

Leitung der Arbeitsstelle für Globales Lernen und Internationale Kooperation<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Kinder und Arbeit, Informelles Lernen – Bildungsfragen<br />

im globalen Kontext<br />

http://www.bernd-overwien.de<br />

Rebensburg, Klaus<br />

Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg<br />

Professur am Institut für Informatik der Universität Potsdam<br />

Leiter des fachbereichsübergreifenden Forschungsschwerpunktes FSP-PV der Technischen Universität<br />

Berlin<br />

1999 -2002 Beauftragter für Information und Kommunikation der TU Berlin<br />

Sprecher des Stiftungsverbundkollegs Berlin der Alcatel SEL Stiftung („Informationsgesellschaft“)<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Fachgebiete Netzwerktechnologien und Multimedia Anwendungen,<br />

Internet, Medienproduktion und Nichtlineare Medien<br />

http://wwwpc.prz.tu-berlin.de/klaus<br />

Reißmann, Günther<br />

Günther Reißmann<br />

Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der JENOPTIK AG, Jena<br />

http://www.jenoptik.com/cps/rde/xchg/jenoptik<br />

27

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

Schilling, Jan<br />

Dr. Jan Schilling<br />

Seit Oktober 2002 Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Betriebs- und Organisationspsychologie<br />

der RWTH Aachen<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Führung- und Führungskräfteentwicklung, Arbeits- und<br />

Organisationsanalyse, Personal- und Organisationsentwicklung<br />

http://www.bopsych.rwth-aachen.de/contenido/cms/front_content.php?idcat=23<br />

Siegert, Wolf<br />

Dr. Wolf Siegert<br />

Direktor Iris ® Media, Berlin<br />

Hg. & Autor: Day by Day<br />

2004 Lehrbeauftragter des Masterstudiengangs „Multimedia Produktion“ FH Kiel<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Paradigmenwechsel von alten in neue Medien<br />

http://www.iris-media.com<br />

http://www.iris-media.info<br />

Thomas, Tanja<br />

Jun.- Prof. Dr. Tanja Thomas<br />

Jun. Professur für Kommunikationswissenschaft und Medienkultur, Universität Lüneburg<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Cultural Studies, Mediensoziologie, Medien- und Alltagskulturen,<br />

Identität, Rassismus, Nationenkonzepte, Nationalismus, Banale Militarisierung<br />

http://www.uni-lueneburg.de/fb3/suk/thomas/thomas.php<br />

Tully, Claus J.<br />

Prof. Dr. Claus J. Tully<br />

Seit 2005 Professur Universität Quilmas (Buenos Aires, Argentinien)<br />

Seit 2003/04 Vertragsprofessur FU Bozen (Italien), Erziehungswissenschaftliche Fakultät<br />

Seit 2000 Lehrbeauftragter Soziologie TU München<br />

Deutsches Jugendinstitut (DJI ) München<br />

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Jugend, Bildung, Medien, Modernisierung der Gesellschaft,<br />

Technik und Umwelt<br />

http://cgi.dji.de/cgi-bin/Mitarbeiter/homepage/mitarbeiterseite.php?mitarbeiter=156<br />

28

Mein Wissen – unser Wissen!?<br />

29