8 Kolorimetrie

8 Kolorimetrie

8 Kolorimetrie

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

und (xb, yb) die Spektralfarbe mit gleicher dominanter Wellenlänge wie (x,<br />

y), dann ist die Reinheit (purity) p = (x – xw) / (xb – xw) [sollte der Nenner zu<br />

klein sein, dann nimmt man die y-Werte]. Die Reinheit einer Farbe ist nahe<br />

verwandt mit dem Begriff der Sättigung, aber nicht genau dasselbe.<br />

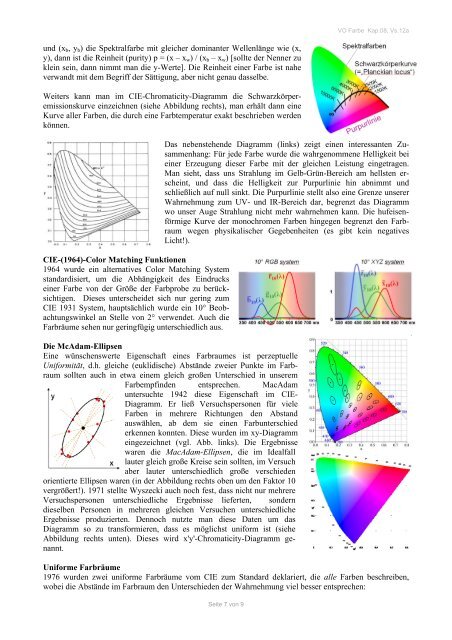

Weiters kann man im CIE-Chromaticity-Diagramm die Schwarzkörperemissionskurve<br />

einzeichnen (siehe Abbildung rechts), man erhält dann eine<br />

Kurve aller Farben, die durch eine Farbtemperatur exakt beschrieben werden<br />

können.<br />

CIE-(1964)-Color Matching Funktionen<br />

1964 wurde ein alternatives Color Matching System<br />

standardisiert, um die Abhängigkeit des Eindrucks<br />

einer Farbe von der Größe der Farbprobe zu berücksichtigen.<br />

Dieses unterscheidet sich nur gering zum<br />

CIE 1931 System, hauptsächlich wurde ein 10° Beobachtungswinkel<br />

an Stelle von 2° verwendet. Auch die<br />

Farbräume sehen nur geringfügig unterschiedlich aus.<br />

Seite 7 von 9<br />

VO Farbe Kap.08, Vs.12a<br />

Das nebenstehende Diagramm (links) zeigt einen interessanten Zusammenhang:<br />

Für jede Farbe wurde die wahrgenommene Helligkeit bei<br />

einer Erzeugung dieser Farbe mit der gleichen Leistung eingetragen.<br />

Man sieht, dass uns Strahlung im Gelb-Grün-Bereich am hellsten erscheint,<br />

und dass die Helligkeit zur Purpurlinie hin abnimmt und<br />

schließlich auf null sinkt. Die Purpurlinie stellt also eine Grenze unserer<br />

Wahrnehmung zum UV- und IR-Bereich dar, begrenzt das Diagramm<br />

wo unser Auge Strahlung nicht mehr wahrnehmen kann. Die hufeisenförmige<br />

Kurve der monochromen Farben hingegen begrenzt den Farbraum<br />

wegen physikalischer Gegebenheiten (es gibt kein negatives<br />

Licht!).<br />

Die McAdam-Ellipsen<br />

Eine wünschenswerte Eigenschaft eines Farbraumes ist perzeptuelle<br />

Uniformität, d.h. gleiche (euklidische) Abstände zweier Punkte im Farbraum<br />

sollten auch in etwa einem gleich großen Unterschied in unserem<br />

Farbempfinden entsprechen. MacAdam<br />

untersuchte 1942 diese Eigenschaft im CIE-<br />

Diagramm. Er ließ Versuchspersonen für viele<br />

Farben in mehrere Richtungen den Abstand<br />

auswählen, ab dem sie einen Farbunterschied<br />

erkennen konnten. Diese wurden im xy-Diagramm<br />

eingezeichnet (vgl. Abb. links). Die Ergebnisse<br />

waren die MacAdam-Ellipsen, die im Idealfall<br />

lauter gleich große Kreise sein sollten, im Versuch<br />

aber lauter unterschiedlich große verschieden<br />

orientierte Ellipsen waren (in der Abbildung rechts oben um den Faktor 10<br />

vergrößert!). 1971 stellte Wyszecki auch noch fest, dass nicht nur mehrere<br />

Versuchspersonen unterschiedliche Ergebnisse lieferten, sondern<br />

dieselben Personen in mehreren gleichen Versuchen unterschiedliche<br />

Ergebnisse produzierten. Dennoch nutzte man diese Daten um das<br />

Diagramm so zu transformieren, dass es möglichst uniform ist (siehe<br />

Abbildung rechts unten). Dieses wird x'y'-Chromaticity-Diagramm genannt.<br />

Uniforme Farbräume<br />

1976 wurden zwei uniforme Farbräume vom CIE zum Standard deklariert, die alle Farben beschreiben,<br />

wobei die Abstände im Farbraum den Unterschieden der Wahrnehmung viel besser entsprechen: