Klausur 2005F_neu2

Klausur 2005F_neu2

Klausur 2005F_neu2

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

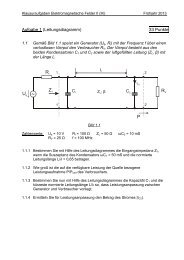

<strong>Klausur</strong>aufgaben Hochfrequenztechnik I und II Frühjahr 2005<br />

5.3 Nun wird eine Satellitenübertragungsstrecke betrachtet. Der Sender im<br />

Satelliten (Sendeleistung P S ) enthält eine rechteckförmige Aperturantenne<br />

mit den Abmessungen a und b. Die Empfangsantenne besitzt eine<br />

kreisförmige Apertur (Radius R E ). Beide Antennen sind verlustlos und<br />

optimal aufeinander ausgerichtet. Allseitige Anpassung ist gegeben.<br />

Der jeweilige Flächenwirkungsgrad beträgt q S = q E = 0,5.<br />

5.3.1 Bestimmen Sie allgemein die Empfangsleistung P E .<br />

5.3.2 Ermitteln Sie allgemein die verfügbare Rauschleistung P r0 = kT A ∆f der hoch<br />

bündelnden Empfangsantenne (Gewinn G E = 10 4 im Bereich des Raumwinkels<br />

Ω A = 4π/G E , sonst G E = 0), wenn diese vollständig auf den Weltraum<br />

(Temperatur T W = 3,2 K) ausgerichtet ist (Bild 5.2).<br />

Hinweis: Abschattungs- bzw. Reflexionseinflüsse durch den Satelliten sollen<br />

vernachlässigt werden.<br />

5.3.3 Welche Rauschleistung P r0 ‘ = kT A ‘∆f ergibt sich allgemein, falls sich die Sonne<br />

(Temperatur T H = 6000K; Raumwinkel von der Erde gesehen Ω H = 6,5⋅10 -5 sr)<br />

vollständig innerhalb der Halbwertsbreite der Empfangsantenne befindet<br />

(Bild 5.3)?<br />

5.3.4 Wie groß ist der Unterschied P r0 ‘/P r0 in dB (Zahlenwert)?<br />

Sonne<br />

T H<br />

T W<br />

0<br />

H<br />

A<br />

T W A<br />

0<br />

G<br />

G<br />

P r0<br />

P r0<br />

I<br />

Bild 5.2 Bild 5.3