Grundschaltungen Elektronik 3 - Buch.de

Grundschaltungen Elektronik 3 - Buch.de

Grundschaltungen Elektronik 3 - Buch.de

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

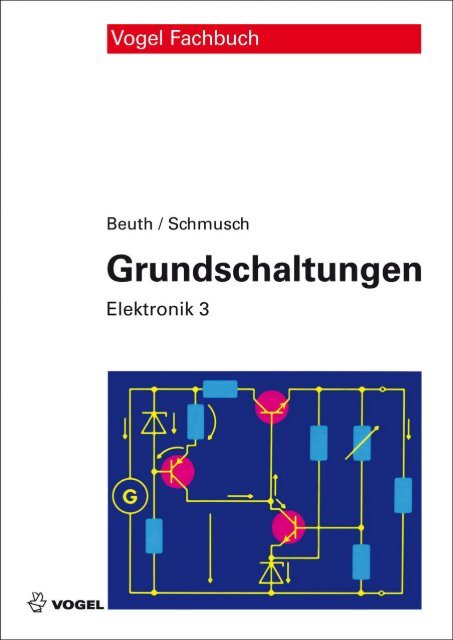

Beuth/Schmusch<br />

<strong>Grundschaltungen</strong>

<strong>Elektronik</strong> 3<br />

Klaus Beuth / Wolfgang Schmusch<br />

<strong>Grundschaltungen</strong><br />

17., überarbeitete Auflage<br />

unter Mitwirkung von Olaf Beuth<br />

Vogel <strong>Buch</strong>verlag

Weitere Informationen:<br />

www.vogel-buchverlag.<strong>de</strong><br />

http:/twitter.com/vogelbuchverlag<br />

www.facebook.com/vogel.buchverlag<br />

www.vogel-buchverlag.<strong>de</strong>/rss/buch.rss<br />

ISBN 978-3-8343-3286-8<br />

17. Auflage. 2013<br />

Alle Rechte, auch <strong>de</strong>r Übersetzung, vorbehalten.<br />

Kein Teil <strong>de</strong>s Werkes darf in irgen<strong>de</strong>iner Form (Druck,<br />

Fotokopie, Mikrofilm o<strong>de</strong>r einem an<strong>de</strong>ren Verfahren)<br />

ohne schriftliche Genehmigung <strong>de</strong>s Verlages reproduziert<br />

o<strong>de</strong>r unter Verwendung elektronischer Systeme<br />

verarbeitet, vervielfältigt o<strong>de</strong>r verbreitet wer<strong>de</strong>n.<br />

Hiervon sind die in §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich<br />

genannten Ausnahmefälle nicht berührt.<br />

Printed in Germany<br />

Copyright 1976 by Vogel Business Media<br />

GmbH & Co. KG, Würzburg<br />

Das Umschlagbild ist eine freie grafische<br />

Umsetzung von Bild 4.14

5<br />

Vorwort<br />

Mit <strong>de</strong>m vorliegen<strong>de</strong>n Band «<strong>Elektronik</strong> 3, <strong>Grundschaltungen</strong>» wird die <strong>Elektronik</strong>-<br />

Reihe fortgesetzt. In dieser Auflage wur<strong>de</strong>, wie in an<strong>de</strong>ren Bän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>Elektronik</strong>-<br />

Reihe auch, die Gestaltung <strong>de</strong>s Themas weiterentwickelt. Das neue Layout orientiert<br />

sich optisch an verän<strong>de</strong>rte Lese- und Lerngewohnheiten. Leben<strong>de</strong> Kolumnentitel<br />

erleichtern die Orientierung im Text, mit Icons ausgezeichnete Kernpunkte halten<br />

Wesentliches fest. Das Schriftbild ist gefälliger, wichtige Formeln und Gleichungen<br />

wur<strong>de</strong>n mit rotem Rahmen besser hervorgehoben und bleiben so leichter im Gedächtnis.<br />

Beispiele sind jetzt beson<strong>de</strong>rs ausgewiesen und somit beim Nachschlagen<br />

leicht auffindbar.<br />

Die Verfasser haben sich die Aufgabe gestellt, nach <strong>de</strong>n im Band «<strong>Elektronik</strong> 2»<br />

behan<strong>de</strong>lten elektronischen Bauelementen <strong>de</strong>m Leser die Kenntnis <strong>de</strong>r grundlegen<strong>de</strong>n<br />

elektronischen Schaltungen zu vermitteln. Dabei wird beson<strong>de</strong>rer Wert auf<br />

klare systematische Darstellung und möglichst große Anschaulichkeit gelegt.<br />

Sehr viele Skizzen, Bil<strong>de</strong>r und Diagramme erleichtern das Verstehen. Das Erarbeiten<br />

<strong>de</strong>s teilweise komplizierten Stoffes wird nicht durch eine ebenfalls komplizierte,<br />

fremdwortreiche «Wissenschaftssprache» zusätzlich erschwert. Mit einfachen<br />

Formulierungen wird das Wesentliche herausgestellt. Auf mathematische Ableitungen<br />

konnte zwar nicht ganz verzichtet wer<strong>de</strong>n, sie wur<strong>de</strong>n jedoch auf ein sinnvolles,<br />

<strong>de</strong>r Praxis angemessenes Maß beschränkt. Höhere Mathematik ist zum Verständnis<br />

nicht erfor<strong>de</strong>rlich.<br />

Die Wirkungsweisen und Anwendungsmöglichkeiten <strong>de</strong>r Schaltungen wer<strong>de</strong>n an<br />

Beispielen dargestellt, die <strong>de</strong>r Praxis entnommen wur<strong>de</strong>n. Für die Schaltungsbemessung<br />

sind ausführlich dargestellte Berechnungen mit <strong>de</strong>n notwendigen Begründungen<br />

angegeben. Auf integrierte Schaltungen <strong>de</strong>r Analog- und Digitaltechnik wird<br />

beson<strong>de</strong>rs eingegangen. Ein zweckmäßiger Einsatz integrierter Schaltungen setzt die<br />

Kenntnis <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n <strong>Grundschaltungen</strong> voraus.<br />

Die einzelnen Abschnitte sind – wie in Band «<strong>Elektronik</strong> 2» – so aufgebaut, dass<br />

ein Selbststudium ohne Schwierigkeiten möglich ist, obwohl das <strong>Buch</strong> in erster<br />

Linie als unterrichtsbegleiten<strong>de</strong>s Lernmittel für Schulen und Fortbildungskurse<br />

gedacht ist. Es ist auf die Bedürfnisse <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Praxis stehen<strong>de</strong>n Ingenieure, Meister,<br />

Techniker und Facharbeiter verschie<strong>de</strong>nster Berufszweige zugeschnitten, die über<br />

Kenntnisse <strong>de</strong>r Arbeitsweise elektronischer Bauelemente verfügen und sich in die<br />

elektronische Schaltungstechnik einarbeiten wollen. Auch Nichttechniker mit entsprechen<strong>de</strong>n<br />

Vorkenntnissen können das <strong>Buch</strong> mit Erfolg nutzen.<br />

Waldkirch und Freiburg Br.<br />

Klaus Beuth<br />

Wolfgang Schmusch

6<br />

Zur Fachbuchreihe «<strong>Elektronik</strong>»<br />

gehören die Bän<strong>de</strong>:<br />

Klaus Beuth/Olaf Beuth:<br />

Elementare <strong>Elektronik</strong><br />

Heinz Meister:<br />

Elektrotechnische Grundlagen<br />

(<strong>Elektronik</strong> 1)<br />

Klaus Beuth:<br />

Bauelemente<br />

(<strong>Elektronik</strong> 2)<br />

Klaus Beuth/Wolfgang Schmusch:<br />

<strong>Grundschaltungen</strong><br />

(<strong>Elektronik</strong> 3)<br />

Klaus Beuth:<br />

Digitaltechnik<br />

(<strong>Elektronik</strong> 4)<br />

Helmut Müller/Lothar Walz:<br />

Mikroprozessortechnik<br />

(<strong>Elektronik</strong> 5)<br />

Wolfgang Schmusch:<br />

Elektronische Messtechnik<br />

(<strong>Elektronik</strong> 6)<br />

Klaus Beuth/Richard Hanebuth/Günter Kurz/Christian Lü<strong>de</strong>rs:<br />

Nachrichtentechnik<br />

(<strong>Elektronik</strong> 7)<br />

Wolf-Dieter Schmidt:<br />

Sensorschaltungstechnik<br />

(<strong>Elektronik</strong> 8)<br />

Olaf Beuth/Klaus Beuth:<br />

Leistungselektronik<br />

(<strong>Elektronik</strong> 9)

7<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Vorwort ....................................................... 5<br />

1 Das Oszilloskop als vielseitiges Messgerät ....................... 15<br />

1.1 Kenndaten eines Oszilloskops ............................ 15<br />

1.1.1 Empfindlichkeit – Ablenkkoeffizient ................. 15<br />

1.1.2 Anstiegszeit .................................... 16<br />

1.1.3 Bandbreite ..................................... 17<br />

1.1.3.1 Y-Verstärker ............................ 17<br />

1.1.3.2 Zeitbasis .............................. 18<br />

1.1.3.3 X-Verstärker ........................... 18<br />

1.1.4 Eingangswi<strong>de</strong>rstand ............................. 19<br />

1.1.5 Eingangskapazität ............................... 19<br />

1.2 Tastköpfe ............................................ 19<br />

1.2.1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Tastköpfen ...... 20<br />

1.2.1.1 1 : 1-Tastkopf ........................... 20<br />

1.2.1.2 10 : 1-Tastkopf .......................... 21<br />

1.2.1.3 Gleichrichter-Tastkopf .................... 22<br />

1.2.2 Abgleich von Tastköpfen .......................... 23<br />

1.3 Ausführungsformen von Oszilloskopen ..................... 24<br />

1.3.1 Zweistrahloszilloskop ............................ 24<br />

1.3.2 Zweikanaloszilloskop ............................ 24<br />

1.3.3 Speicheroszilloskop .............................. 25<br />

1.3.3.1. Analog-Speicheroszilloskop ................ 26<br />

1.3.3.2 Digitalspeicheroszilloskop ................. 27<br />

1.4 Einsatzmöglichkeiten <strong>de</strong>s Oszilloskops ...................... 32<br />

1.4.1 Darstellung und Messung von periodischen Spannungen . 33<br />

1.4.2 Darstellung und Messung von einmaligen<br />

Spannungssprüngen ............................. 33<br />

1.4.3 Frequenzmessung und Phasenmessung ............... 34<br />

1.4.3.1 Verwendung <strong>de</strong>r Zeitbasis ................. 34<br />

1.4.3.2 Auswertung <strong>de</strong>r Lissajous-Figuren ........... 35<br />

1.4.4 Darstellung einer Kennlinie ........................ 37<br />

1.4.5 Wobbeln eines Filters ............................ 37<br />

2 Gleichrichterschaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

2.1 Allgemeines .......................................... 41<br />

2.2 Netzgleichrichterschaltungen ............................. 41<br />

2.2.1 <strong>Grundschaltungen</strong> ............................... 41<br />

2.2.2 Gleichrichterschaltungen mit ohmscher Belastung . ...... 43<br />

2.2.2.1 Einweg-Gleichrichterschaltung<br />

(Einpuls-Mittelpunktschaltung M1) .......... 43<br />

2.2.2.2 Brücken-Gleichrichterschaltung<br />

(Zweipuls-Brückenschaltung B2) ............ 45

8<br />

2.2.2.3 Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung<br />

(Zweipuls-Mittelpunktschaltung M2) ........ 47<br />

2.2.3 Gleichrichterschaltungen mit kapazitiver Belastung ...... 49<br />

2.2.4 Gleichrichterschaltungen mit induktiver Belastung ...... 52<br />

2.3 Siebschaltungen ....................................... 54<br />

2.3.1 La<strong>de</strong>kon<strong>de</strong>nsator ............................... 54<br />

2.3.2 Siebglie<strong>de</strong>r ..................................... 55<br />

2.3.2.1 RC-Siebglie<strong>de</strong>r .......................... 56<br />

2.3.2.2 LC-Siebglie<strong>de</strong>r .......................... 58<br />

2.4 Dimensionierung von Netzgleichrichterschaltungen ............ 60<br />

2.5 Spannungsverdopplerschaltungen ......................... 63<br />

2.5.1 Delon-Schaltung (Zweipuls-Verdopplerschaltung D2) .... 63<br />

2.5.2 Villard-Schaltung (Einpuls-Verdopplerschaltung D1) .... 64<br />

2.6 Spannungsvervielfacher-Schaltungen ....................... 66<br />

2.7 Schaltnetzteile ........................................ 68<br />

2.7.1 Schaltnetzteil-Prinzip ............................. 68<br />

2.7.2 Primärgetaktete Schaltnetzteile ..................... 69<br />

2.7.2.1 Durchflusswandler ....................... 70<br />

2.7.2.2 Sperrwandler ........................... 71<br />

2.7.3 Sekundärgetaktete Schaltnetzteile ................... 72<br />

2.7.4 Schaltnetzteil mit Gegentaktflusswandler ............. 73<br />

2.8 Kon<strong>de</strong>nsatornetzteile ................................... 74<br />

3 Verstärkerschaltungen ....................................... 77<br />

3.1 Grundschaltung <strong>de</strong>s Transistors ........................... 77<br />

3.2 Ersatzschaltung <strong>de</strong>s Transistors bei Kleinsignalaussteuerung ..... 78<br />

3.2.1 Der differentielle Eingangswi<strong>de</strong>rstand r BE<br />

(Vierpolparameter h 11e ) ........................... 78<br />

3.2.2 Differentieller Ausgangswi<strong>de</strong>rstand r CE<br />

(Vierpolparameter 1/h 22e ) ......................... 79<br />

3.2.3 Rückwirkung .................................. 80<br />

3.2.4 Eingangs- und Ausgangskapazität ................... 81<br />

3.2.5 Ersatzschaltbild nach Giacoletto .................. 81<br />

3.2.6 h-Parameter-Ersatzschaltbild ....................... 82<br />

3.3 Emitterschaltung ...................................... 83<br />

3.3.1 Arbeitspunkteinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

3.3.1.1 Arbeitspunkteinstellung mit Spannungsteiler . . . 85<br />

3.3.1.2 Arbeitspunkteinstellung mit Vorwi<strong>de</strong>rstand .... 86<br />

3.3.2 Arbeitspunktstabilisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

3.3.2.1 Stabilisierung durch Temperaturkompensation .. 88<br />

3.3.2.2 Stabilisierung durch Gegenkopplung ......... 88<br />

3.3.3 Kleinsignalverhalten <strong>de</strong>r Emitterschaltung . . . . . . . . . . . . . 93<br />

3.3.3.1 Verstärkung <strong>de</strong>r Emitterschaltung ........... 93<br />

3.3.3.2 Eingangs- und Ausgangswi<strong>de</strong>rstand .......... 96<br />

3.3.3.3 Ankopplung <strong>de</strong>s Verbraucherwi<strong>de</strong>rstan<strong>de</strong>s ..... 98<br />

3.3.3.4 Berechnung einer Emitterschaltung ......... 100<br />

3.3.4 Kleinsignalverhalten <strong>de</strong>r Emitterschaltung mit Stromund<br />

Spannungsgegenkopplung .................... 103

3.3.4.1 Stromgegenkopplung .................... 104<br />

3.3.4.2 Spannungsgegenkopplung ................ 107<br />

3.3.5 Anwendung <strong>de</strong>r Emitterschaltung .................. 109<br />

3.4 Kollektorschaltung (Emitterfolger) ........................ 109<br />

3.4.1 Arbeitspunkteinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

3.4.2 Kleinsignalverhalten <strong>de</strong>r Kollektorschaltung .......... 111<br />

3.4.2.1 Verstärkung ........................... 111<br />

3.4.2.2 Eingangs- und Ausgangswi<strong>de</strong>rstand ......... 113<br />

3.4.3 Kollektorschaltung als Impedanzwandler ............ 115<br />

3.4.4 Bootstrap-Schaltung ............................ 116<br />

3.4.5 Darlington-Schaltung ........................... 116<br />

3.5 Basisschaltung ....................................... 118<br />

3.5.1 Arbeitspunkteinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />

3.5.2 Kleinsignalverhalten <strong>de</strong>r Basisschaltung ............. 118<br />

3.5.2.1 Eingangs- und Ausgangswi<strong>de</strong>rstand ......... 119<br />

3.5.2.2 Verstärkung ........................... 120<br />

3.6 Wechselspannungsverstärker ............................. 123<br />

3.6.1 Kenngrößen <strong>de</strong>s Wechselspannungsverstärkers ........ 123<br />

3.6.1.1 Verstärkung ........................... 123<br />

3.6.1.2 Spannungsfrequenzgang .................. 124<br />

3.6.1.3 Phasenverschiebung ..................... 127<br />

3.6.1.4 Signalverzerrungen – Klirrfaktor ........... 127<br />

3.6.1.5 Störspannungen ........................ 128<br />

3.6.2 Mehrstufige Verstärker .......................... 130<br />

3.6.2.1 Verstärkung und Bandbreite ............... 130<br />

3.6.2.2 Kopplung mehrstufiger Verstärker .......... 132<br />

3.6.3 Breitbandverstärker ............................. 134<br />

3.6.3.1 Untere Grenzfrequenz f gu ................. 135<br />

3.6.3.2 Obere Grenzfrequenz .................... 138<br />

3.6.3.3 Erhöhung <strong>de</strong>r Bandbreite durch<br />

Gegenkopplung ........................ 140<br />

3.6.4 Nf-Vorverstärker ............................... 142<br />

3.6.4.1 Anfor<strong>de</strong>rungen ......................... 142<br />

3.6.4.2 Schaltungsbeispiele mit bipolaren Transistoren 143<br />

3.6.4.3 Schaltungsbeispiele mit Fel<strong>de</strong>ffekt-Transistoren 146<br />

3.6.5 Nf-Leistungsverstärker .......................... 148<br />

3.6.5.1 Anfor<strong>de</strong>rungen ......................... 148<br />

3.6.5.2 Verstärkerarten ........................ 149<br />

3.6.5.3 Kollektorschaltung als Leistungsverstärker<br />

im A-Betrieb ........................... 152<br />

3.6.5.4 Kollektorschaltung im Gegentaktbetrieb ..... 153<br />

3.7 Gleichspannungsverstärker ............................. 158<br />

3.7.1 Anfor<strong>de</strong>rungen ................................ 158<br />

3.7.2 Differenzverstärker ............................. 159<br />

3.7.2.1 Grundschaltung <strong>de</strong>s Differenzverstärkers ..... 159<br />

3.7.2.2 Asymmetrischer Ausgang ................. 162<br />

3.7.2.3 Anwendungen <strong>de</strong>s Differenzverstärkers ...... 166<br />

3.8 Operationsverstärker .................................. 167<br />

9

10<br />

3.8.1 Betriebsarten <strong>de</strong>s Operationsverstärkers ............. 168<br />

3.8.2 Kenngrößen <strong>de</strong>s Operationsverstärkers .............. 168<br />

3.8.2.1 Ruhegleichstrom – Stromoffset . . . . . . . . . . . . . 169<br />

3.8.2.2 Eingangs- und Ausgangswi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> ........ 171<br />

3.8.2.3 Frequenzgang <strong>de</strong>r Leerlaufverstärkung ....... 173<br />

3.8.2.4 Spannungsoffset ........................ 175<br />

3.8.2.5 Gleichtaktverstärkung und<br />

Gleichtaktunterdrückung ................. 177<br />

3.8.2.6 Zusammenfassung <strong>de</strong>r Eingangsspannungen . . 180<br />

3.8.2.7 Aussteuerbereich <strong>de</strong>s OPV ................ 181<br />

3.8.2.8 Maximale Anstiegsgeschwindigkeit ......... 182<br />

3.8.2.9 Zusammenstellen von Datenblattwerten ..... 182<br />

3.8.3 <strong>Grundschaltungen</strong> <strong>de</strong>r Gegenkopplung .............. 183<br />

3.8.3.1 Gegenkopplungsarten <strong>de</strong>s OPV ............ 183<br />

3.8.3.2 Wirkungsweise <strong>de</strong>r Gegenkopplung ......... 185<br />

3.8.3.3 Schleifenverstärkung – Grenzen <strong>de</strong>r<br />

Gegenkopplung ........................ 188<br />

3.8.3.4 Linearität, Bandbreite und Phasenverschiebung<br />

<strong>de</strong>s gegengekoppelten Verstärkers .......... 189<br />

3.8.3.5 Stabilität <strong>de</strong>s gegengekoppelten Verstärkers . . . 192<br />

3.8.4 Ausgewählte gegengekoppelte Schaltungen ........... 192<br />

3.8.4.1 Nichtinvertieren<strong>de</strong>r Verstärker<br />

(Elektrometerverstärker) ................. 193<br />

3.8.4.2 Invertieren<strong>de</strong>r Verstärker ................. 196<br />

3.8.4.3 Summierverstärker ...................... 200<br />

3.8.4.4 Subtrahierverstärker – Differenzverstärker .... 201<br />

3.8.4.5 Umschalten von invertieren<strong>de</strong>m Betrieb auf<br />

nichtinvertieren<strong>de</strong>n Betrieb ............... 203<br />

3.8.4.6 Filterschaltungen ....................... 203<br />

3.8.4.7 Integrierverstärker ...................... 210<br />

3.8.4.8 Stromquellen und Stromverstärker .......... 213<br />

3.8.4.9 Prinzip <strong>de</strong>s Regelverstärkers ............... 215<br />

3.8.4.10 Instrumentierungsverstärker ............... 216<br />

3.8.4.11 Transimpedanzverstärker ................. 217<br />

4 Schaltungen zur Stabilisierung von Spannungen und Strömen ........ 223<br />

4.1 Einführung .......................................... 223<br />

4.2 Konstantspannungsquelle ............................... 223<br />

4.3 Konstantstromquelle .................................. 226<br />

4.4 Stabilisierung ........................................ 226<br />

4.4.1 Spannungsstabilisierung ......................... 227<br />

4.4.1.1 Kenngrößen <strong>de</strong>r Stabilisierung ............. 227<br />

4.4.1.2 Parallelstabilisierung .................... 228<br />

4.4.1.3 Serienstabilisierung ..................... 236<br />

4.4.2 Stromstabilisierung ............................. 248<br />

4.4.2.1 Transistoren als Stromquelle .............. 248<br />

4.4.2.2 Stromquelle mit Operationsverstärker ....... 250<br />

4.4.2.3 Stromquelle für höhere Ströme ............. 250

11<br />

4.4.3 Strombegrenzung .............................. 252<br />

4.4.3.1 Überstromsicherung ..................... 253<br />

4.4.3.2 Strombegrenzung durch Wi<strong>de</strong>rstand ........ 254<br />

4.4.3.3 Stromregelung ......................... 257<br />

4.4.4 Spannungsstabilisierung mit Schaltregler ............. 262<br />

4.4.4.1 Prinzip eines Schaltreglers mit Speicherdrossel<br />

(Durchflusswandler) ..................... 263<br />

4.4.4.2 Schaltregler nach <strong>de</strong>m Sperrwandlerprinzip . . . 270<br />

4.4.4.3 Regelung <strong>de</strong>s Tastverhältnisses ............. 275<br />

4.4.4.4 Integrierte Festspannungsregler ............ 280<br />

5 Transistor-Schalterstufen ................................... 285<br />

5.1 Allgemeines ......................................... 285<br />

5.2 Betriebsarten ........................................ 286<br />

5.2.1 Nichtübersteuerter Betrieb ....................... 286<br />

5.2.2 Übersteuerter Betrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288<br />

5.3 Schaltvorgänge und Schaltzeiten ......................... 290<br />

5.3.1 Schalten in <strong>de</strong>n Durchlasszustand .................. 290<br />

5.3.2 Schalten in <strong>de</strong>n Sperrzustand ...................... 292<br />

5.3.3 Beeinflussung <strong>de</strong>r Schaltzeiten ..................... 294<br />

5.4 Schalten bei verschie<strong>de</strong>nartiger Belastung ................... 295<br />

5.4.1 Schalten bei ohmscher Belastung ................... 295<br />

5.4.2 Schalten bei kapazitiver Belastung .................. 296<br />

5.4.3 Schalten bei induktiver Belastung .................. 298<br />

5.4.4 Schalten von Heiß- und Kaltleitern ................. 300<br />

5.5 Belastbarkeit ........................................ 301<br />

5.5.1 Höchstzulässige Verlustleistung .................... 301<br />

5.5.2 Mittlere Verlustleistung .......................... 303<br />

5.5.3 Impulsverlustleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307<br />

5.6 Mehrstufige Transistorschalter ........................... 310<br />

6 Schaltungen mit Mehrschichtdio<strong>de</strong>n, Diac und Triac .............. 313<br />

6.1 Vierschichtdio<strong>de</strong> als elektronischer Schalter ................. 313<br />

6.2 Thyristor als elektronischer Schalter ...................... 314<br />

6.2.1 Zündschaltungen .............................. 314<br />

6.2.1.1 Allgemeines ........................... 314<br />

6.2.1.2 Phasenanschnittsteuerung ................ 317<br />

6.2.1.3 Vollwellensteuerung (Wellenpaketsteuerung) . . 322<br />

6.2.2 Anwendungen <strong>de</strong>s Thyristors ..................... 323<br />

6.2.2.1 Vollweg-Leistungssteuerung ............... 323<br />

6.2.2.2 Einstellbarer Gleichrichter ................ 324<br />

6.2.2.3 Vollwellenschaltung ..................... 324<br />

6.3 Diac und Triac als elektronische Schalter ................... 325<br />

6.3.1 Phasenanschnittsteuerung ........................ 325<br />

7 Kippschaltungen .......................................... 327<br />

7.1 Bistabile Kippstufe .................................... 327<br />

7.1.1 Arbeitsweise .................................. 327

12<br />

7.1.2 Ansteuerungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330<br />

7.1.3 Bistabile Kippstufen mit beson<strong>de</strong>ren Eigenschaften ..... 333<br />

7.1.4 Anwendungsbeispiele ........................... 334<br />

7.1.4.1 Bistabile Kippstufe als Frequenzteiler ........ 334<br />

7.1.4.2 Bistabile Kippstufe als Signalspeicher ........ 335<br />

7.1.5 Bemessung bistabiler Kippstufen ................... 336<br />

7.2 Monostabile Kippstufe ................................. 338<br />

7.2.1 Arbeitsweise .................................. 338<br />

7.2.2 Monostabile Kippstufe mit Schutzdio<strong>de</strong> ............. 341<br />

7.2.3 Ansteuerungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341<br />

7.2.4 Anwendungsbeispiele ........................... 343<br />

7.2.4.1 Schaltung zur Impulsverlängerung .......... 343<br />

7.2.4.2 Schaltung zur Impulsregenerierung . . . . . . . . . . 343<br />

7.2.5 Schaltzeichen .................................. 345<br />

7.2.6 Bemessung monostabiler Kippstufen ................ 345<br />

7.3 Astabile Kippschaltung (Multivibrator) .................... 347<br />

7.3.1 Arbeitsweise .................................. 348<br />

7.3.2 Schaltungsaufbau und Impuls-Pausen-Verhältnis ....... 350<br />

7.3.3 Bemessung von astabilen Kippschaltungen ........... 353<br />

7.3.4 Anwendungsbeispiele ........................... 356<br />

7.3.4.1 Impulsgeber ........................... 356<br />

7.3.4.2 Rechteckgenerator ...................... 357<br />

7.3.4.3 Einfache Blinkschaltung .................. 357<br />

7.3.5 Synchronisierte astabile Kippschaltung .............. 357<br />

7.3.6 Schaltzeichen .................................. 358<br />

7.4 Kippschaltungen mit Operationsverstärker ................. 359<br />

7.4.1 Bistabile Kippstufe ............................. 359<br />

7.4.2 Monostabile Kippstufe .......................... 359<br />

7.4.3 Astabile Kippstufe .............................. 360<br />

8 Generatorschaltungen ...................................... 361<br />

8.1 Prinzip einer Generatorschaltung ......................... 361<br />

8.1.1 Allgemeine Schwingbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363<br />

8.2 Erzeugung rechteckförmiger Spannungen ................... 364<br />

8.3 Erzeugung von sägezahnförmigen Spannungen .............. 365<br />

8.3.1 Sägezahngenerator mit Stromquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 367<br />

8.3.2 Miller-Integrator ............................... 368<br />

8.3.3 Sperrschwinger ................................ 373<br />

8.3.4 Synchronisierung eines Sägezahngenerators . . . . . . . . . . . 374<br />

8.4 Erzeugung sinusförmiger Spannungen ..................... 376<br />

8.4.1 LC-Generatoren ............................... 377<br />

8.4.1.1 Meißner-Oszillator ...................... 377<br />

8.4.1.2 Induktive Dreipunktschaltung<br />

(Hartley-Oszillator) ..................... 378<br />

8.4.1.3 Kapazitive Dreipunktschaltung<br />

(Colpitts-Oszillator) ..................... 379<br />

8.4.2 Quarzgeneratoren .............................. 381<br />

8.4.3 RC-Generatoren ............................... 384

13<br />

8.4.3.1 Phasenschiebergenerator ................. 385<br />

8.4.3.2 Wien-Robinson-Generator ................ 386<br />

9 Impulsformerschaltungen ................................... 389<br />

9.1 Zeitfunktionen von Strom und Spannung .................. 389<br />

9.2 Begrenzerschaltungen .................................. 391<br />

9.2.1 Begrenzerschaltungen mit Dio<strong>de</strong>n .................. 391<br />

9.2.2 Begrenzerschaltungen mit Transistoren .............. 395<br />

9.3 Integrierglied ........................................ 396<br />

9.3.1 Arbeitsweise <strong>de</strong>s RC-Glie<strong>de</strong>s ...................... 396<br />

9.3.2 Mathematische und elektrische Integration ........... 398<br />

9.4 Differenzierglied ...................................... 399<br />

9.4.1 Arbeitsweise <strong>de</strong>s CR-Glie<strong>de</strong>s ...................... 399<br />

9.4.2 Mathematische und elektrische Differentiation ........ 402<br />

9.5 Schmitt-Trigger ...................................... 404<br />

9.5.1 Arbeitsweise .................................. 404<br />

9.5.2 Bemessung eines Schmitt-Triggers .................. 406<br />

9.5.3 Anwendungsbeispiele ........................... 409<br />

9.5.3.1 Schwellwertschalter ..................... 409<br />

9.5.3.2 Sinus-Rechteck-Spannungswandler .......... 411<br />

9.5.4 Schaltzeichen .................................. 412<br />

10 Grundlagen <strong>de</strong>r Regelungstechnik ............................ 415<br />

10.1 Allgemeines ......................................... 415<br />

10.1.1 Begriffe <strong>de</strong>r Regelungstechnik ..................... 416<br />

10.1.2 Darstellung <strong>de</strong>s Regelkreises ...................... 417<br />

10.2 Zeitverhalten <strong>de</strong>r Regelkreisglie<strong>de</strong>r ....................... 420<br />

10.2.1 Unstetige Regeleinrichtungen ..................... 420<br />

10.2.2 Stetige Regeleinrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422<br />

10.2.2.1 Proportionale Regeleinrichtung (P-Regelung) . . 422<br />

10.2.2.2 Integrieren<strong>de</strong> Regeleinrichtung (I-Regelung) . . . 425<br />

10.2.2.3 PI-Regeleinrichtung ..................... 427<br />

10.2.2.4 D-Regeleinrichtung ..................... 428<br />

10.2.2.5 PD-Regeleinrichtung .................... 429<br />

10.2.2.6 PID-Regeleinrichtung . ................... 430<br />

10.3 Beispiele für einfache Regelkreise ......................... 430<br />

10.3.1 Temperaturregelung ............................ 430<br />

10.3.2 Drehzahlregelung von Kleinmotoren . ............... 433<br />

11 Einführung in die Digitaltechnik . ............................. 435<br />

11.1 Grundbegriffe ....................................... 435<br />

11.1.1 Analoge und digitale Signale ...................... 435<br />

11.1.2 Logische Zustän<strong>de</strong> «0» und «1» ................... 437<br />

11.2 Logische Verknüpfungen ............................... 438<br />

11.2.1 UND-Verknüpfung ............................. 438<br />

11.2.2 ODER-Verknüpfung ............................ 441<br />

11.2.3 Verneinung ................................... 443<br />

11.2.4 NAND-Verknüpfung . ........................... 444

14<br />

11.2.5 NOR-Verknüpfung ............................. 445<br />

11.3 Schaltungen logischer Glie<strong>de</strong>r ........................... 447<br />

11.3.1 Schaltungen in Relais-Technik . .................... 447<br />

11.3.2 Schaltungen in DTL-Technik ...................... 448<br />

11.3.3 Schaltungen in TTL-Technik ...................... 450<br />

11.3.4 Schaltungen in MOS-Technik ..................... 451<br />

11.4 Pegelangaben «Low» und «High» ........................ 453<br />

11.4.1 Allgemeines ................................... 453<br />

11.4.2 Positive Logik ................................. 454<br />

11.4.3 Negative Logik ................................ 455<br />

11.5 Schaltungsanalyse .................................... 456<br />

11.5.1 Allgemeines ................................... 456<br />

11.5.2 Soll-Verknüpfung .............................. 457<br />

11.5.3 Ist-Verknüpfung ............................... 459<br />

11.6 Schaltalgebra ........................................ 459<br />

11.6.1 Grundlagen ................................... 459<br />

11.6.2 Bestimmung <strong>de</strong>r Funktionsgleichung einer Schaltung . . . 460<br />

11.6.3 Darstellung <strong>de</strong>r Schaltung nach <strong>de</strong>r Funktionsgleichung . 462<br />

11.6.4 Funktionsgleichung und Kontaktschema . ............ 462<br />

11.6.5 Nutzungsmöglichkeiten <strong>de</strong>r Schaltalgebra . ........... 463<br />

11.7 Schaltungssynthese . ................................... 464<br />

12 Digitale Co<strong>de</strong>s und digitale Zähl- und Speichertechnik . ............ 467<br />

12.1 Darstellung von Ziffern und Zahlen . ...................... 467<br />

12.1.1 Duales Zahlensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467<br />

12.1.2 BCD-Co<strong>de</strong> (8-4-2-1-Co<strong>de</strong>) ....................... 469<br />

12.1.3 Weitere Binär-Co<strong>de</strong>s ............................ 471<br />

12.2 Schaltungen zum Codieren und Decodieren ................. 472<br />

12.2.1 Umsetzen von Dezimalziffern in Dualzahlen .......... 472<br />

12.2.2 Umsetzen von Dualzahlen in Dezimalziffern .......... 473<br />

12.3 Rechnen mit Dualzahlen ............................... 474<br />

12.3.1 Umwandlung von Zahlen ........................ 474<br />

12.3.2 Addition von Dualzahlen ........................ 477<br />

12.3.3 Subtraktion von Dualzahlen ...................... 479<br />

12.4 Speichern und Verschieben digitaler Signale ................. 480<br />

12.4.1 Flipflop-Arten ................................. 480<br />

12.4.2 Schieberegister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486<br />

12.4.3 Flipflop-Speicher ............................... 492<br />

12.5 Zählerschaltungen .................................... 494<br />

12.5.1 Frequenzteiler ................................. 494<br />

12.5.2 Vorwärtszähler ................................ 496<br />

12.5.3 Rückwärtszähler ............................... 499<br />

12.5.4 Zähl<strong>de</strong>ka<strong>de</strong>n .................................. 499<br />

Stichwortverzeichnis ........................................... 503

15<br />

1 Das Oszilloskop als vielseitiges Messgerät<br />

Elektronische Schaltungen haben die Aufgabe, Gleich- und Wechselspannungen so<br />

zu verän<strong>de</strong>rn, dass sie einem geplanten Zweck dienen können. Zur Funktionskontrolle<br />

steht uns eine große Zahl von Messgeräten zur Verfügung. Solange die elektrische<br />

Größe zeitlich konstant bleibt, genügt die Erfassung <strong>de</strong>s Betrages mit Hilfe<br />

eines Instrumentes. Zur Kennzeichnung einer Wechselstromgröße gehören aber<br />

zusätzliche Angaben über die Kurvenform, die Perio<strong>de</strong>ndauer o<strong>de</strong>r Frequenz und<br />

<strong>de</strong>n Maximalwert. Gera<strong>de</strong> die Kurvenform einer Wechselgröße kann so vielfältig<br />

sein, dass sie nur durch ein Bild ausreichend beschrieben wer<strong>de</strong>n kann. Diese Bilddarstellung<br />

elektrischer Größen ist beinahe selbstverständlich gewor<strong>de</strong>n. Bestimmte<br />

elektrische Vorgänge wer<strong>de</strong>n gleichsam in einer Bildsprache beschrieben und nur<br />

so verständlich. Wir kennen <strong>de</strong>n «sinusförmigen» Wechselstrom, die «Sägezahn»-<br />

Spannung und <strong>de</strong>n «Rechteck»-Impuls, um nur einige solcher Bil<strong>de</strong>r anzusprechen.<br />

Als Vermittler <strong>de</strong>rartiger «elektrischer» Bil<strong>de</strong>r ist uns das Oszilloskop in <strong>de</strong>r<br />

mo<strong>de</strong>rnen <strong>Elektronik</strong> unentbehrlich. Vielfach ersetzt es eine ganze Reihe von Einzelinstrumenten:<br />

Spannungsmesser, Strommesser, Frequenzmesser, Phasemesser usw.<br />

Die prinzipielle Funktionsweise <strong>de</strong>s Oszilloskops ist in «Beuth, <strong>Elektronik</strong> 2»,<br />

dargestellt. Hier sollen zunächst die Kenndaten erläutert wer<strong>de</strong>n.<br />

1.1 Kenndaten eines Oszilloskops<br />

1.1.1 Empfindlichkeit – Ablenkkoeffizient<br />

Die Darstellung <strong>de</strong>s zeitlichen Verlaufes einer Spannung erfolgt durch Ablenkung<br />

<strong>de</strong>s Elektronenstrahles in Y- und X-Richtung. In <strong>de</strong>r vertikalen Y-Richtung wird<br />

entsprechend einem Koordinatensystem <strong>de</strong>r Betrag <strong>de</strong>r Spannung angezeigt, während<br />

in <strong>de</strong>r horizontalen X-Richtung die Zeitablenkung erfolgt.<br />

Die Ablenkspannung für die Y-Richtung liefert <strong>de</strong>r Y-Verstärker, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>m zu<br />

messen<strong>de</strong>n Eingangssignal gespeist wird. Die X-Ablenkung erfolgt entwe<strong>de</strong>r durch<br />

die Zeitbasis o<strong>de</strong>r über <strong>de</strong>n X-Verstärker von einem externen Signal.<br />

Je größer die Verstärkung <strong>de</strong>s Y- und X-Verstärkers ist, <strong>de</strong>sto empfindlicher reagiert<br />

<strong>de</strong>r Elektronenstrahl auf Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Y- und X-Eingangsspannung.<br />

Grundsatz<br />

Die Empfindlichkeit o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Ablenkkoeffizient <strong>de</strong>s Oszilloskops gibt an, welche<br />

Spannungsän<strong>de</strong>rung am Y- bzw. X-Eingang nötig ist, um <strong>de</strong>n Strahl um 1 cm o<strong>de</strong>r 1<br />

Rastereinheit in Y- o<strong>de</strong>r X-Richtung zu verschieben.<br />

<br />

Die Empfindlichkeit in Y-Richtung kann durch einen Spannungsteiler, Abschwächer<br />

genannt, am Eingang <strong>de</strong>s Y-Verstärkers in weiten Grenzen verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n und<br />

so <strong>de</strong>r Größe <strong>de</strong>s Eingangssignals angepaßt wer<strong>de</strong>n.<br />

Die Verstärkung <strong>de</strong>s X-Verstärkers liegt meist fest o<strong>de</strong>r kann nur in 2 o<strong>de</strong>r 3<br />

Stufen geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.