Der Reichsbankschatz - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH

Der Reichsbankschatz - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH

Der Reichsbankschatz - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Deutsche</strong> <strong>Wertpapierauktionen</strong> <strong>GmbH</strong><br />

<strong>Der</strong> <strong>Reichsbankschatz</strong><br />

Los 1228<br />

8. Spezialauktion<br />

am 27. April 2013 in Wolfenbüttel

Programm<br />

Anreise<br />

Auktionsort<br />

Zentrum für Historische Wertpapiere<br />

Salzbergstraße 2<br />

D-38302 Wolfenbüttel<br />

Programm<br />

Freitag, 26. April 2013<br />

9 - 18 Uhr Tag der offenen Tür beim<br />

Benecke und Rehse Wertpapierantiquariat<br />

18.30 Uhr Sammlertreffen in der Gaststätte<br />

»Zum Eichenwald«<br />

Braunschweig-Mascherode<br />

Salzdahlumer Straße 313<br />

Sonnabend, 27. April 2013<br />

8 - 11 Uhr Vorbesichtigung der<br />

Auktionslose<br />

11.00 Uhr 8. Spezial-Auktion<br />

»<strong>Der</strong> <strong>Reichsbankschatz</strong>«<br />

Übernachtungen<br />

Arcadia Hotel (4 Sterne)<br />

ehemals PLAY OFF<br />

Salzdahlumer Straße 137<br />

38126 Braunschweig-Südstadt<br />

(ca. 5 km vom Veranstaltungsort entfernt)<br />

Telefon 0531 - 26310<br />

Fax 0531 - 67119<br />

eMail info.braunschweig@ahmm.de<br />

Web www.arcardia-hotel.de<br />

Sonderpreis für unsere Auktionsbesucher:<br />

50 E pro Zimmer/Nacht<br />

(EZ oder DZ, plus Frühstück p.P. 15 E)<br />

kostenfrei: Parkplatz sowie Nutzung<br />

von Sauna und Fitnessräumen<br />

… von der A 2 kommend:<br />

am Kreuz Braunschweig-Nord auf die<br />

A 391 Richtung Salzgitter/Kassel<br />

… von der A 7 kommend:<br />

am Salzgitter-Dreieck auf die A 39<br />

Richtung Braunschweig/Berlin<br />

in beiden Fällen dann weiter:<br />

– am Dreieck Braunschweig-Südwest<br />

einordnen auf die A 39 Richtung Berlin<br />

– am Kreuz Braunschweig-Süd rechts<br />

ausfahren auf die A 395 Richtung<br />

Wolfenbüttel/Bad Harzburg/Goslar<br />

– 3. Ausfahrt Stöckheim/Mascherode<br />

(nach dem Lärmschutzwall auf der<br />

rechten Seite) ausfahren, am Ende der<br />

Ausfahrtrampe links fahren Richtung<br />

Mascherode<br />

Fragen zur<br />

Auktion?<br />

Michael Weingarten, Tel. 05331-9755-33<br />

Kurt Arendts, Tel. 05331-9755-22<br />

Michael Rösler, Tel. 05331-9755-21<br />

Immer einen Besuch wert:<br />

<strong>Der</strong> Harz<br />

wenn Sie jetzt erst zum Hotel wollen:<br />

– in Mascherode am Kreisverkehr<br />

3. Abbie gung ausfahren Richtung<br />

Braunschweig-Heidberg (nach 30 m<br />

kommen Sie jetzt am »Eichenwald«<br />

vorbei, wo Freitag Sammlertreffen ist)<br />

– aus Mascherode herausfahren, die<br />

Straße schlängelt sich durch ein Wäldchen,<br />

nach ca. 1,5 km ist links das<br />

Hotel (rechts liegt eine Star-Tankstelle,<br />

hat meist sehr günstige Spritpreise)<br />

wenn Sie jetzt direkt zu unserem<br />

Firmensitz wollen:<br />

– in Mascherode am Kreisverkehr<br />

1. Abbiegung rechts fahren Richtung<br />

Salzdahlum<br />

– in Salzdahlum 100 m nach dem Ortseingangsschild<br />

links abbiegen Richtung<br />

Sickte<br />

– nach ca. 700 m auf der Landstraße<br />

fahren Sie geradeaus direkt auf unser<br />

Firmengelände<br />

wenn Sie vom Hotel zu unserem<br />

Firmensitz wollen:<br />

zurückfahren Richtung Mascherode, dort<br />

geradeaus durchfahren, in Salzdahlum<br />

s.o.<br />

wenn Sie mit der Bahn anreisen:<br />

Zielbahnhof: Braunschweig-Hbf., von dort<br />

mit dem Taxi (zum Hotel ca. 8 Min., zu<br />

unserem Firmensitz ca. 15 Min.)<br />

Die Reservierung machen wir gern für<br />

Sie, bitte rufen Sie uns an!<br />

Mindestgebot: 80 % vom unteren Schätzpreis

Ein unenTbehrliches<br />

Nachschlagewerk<br />

suppes-special<br />

„<strong>Der</strong> Reichsbank-Schatz“<br />

Die endgültige Übersicht aller im<br />

Reichsbank-Schatz vorhandenen<br />

Papiere!<br />

15.000 Listungen*<br />

mit nützlichen, noch nie<br />

veröffentlichten Detail-Angaben!<br />

49,– €<br />

Best.-Nr. 187887<br />

Dieses Kennzeichen sagt, ob auch<br />

nicht entwertete Stücke bekannt<br />

Firmenname Ausgabeort Art Nennwert Datum Auflage Schatz Erh. Jahr<br />

A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 2.1.1913 550 9 III/IV 2009<br />

A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 1.1.1922 1.000 9 III/IV 2009<br />

A. Busse & Co. AG Berlin Aktie 1.000 Mark 1.4.1900 6.000 6 III 2009<br />

A. Doehner AG Chemnitz Aktie 100 RM 25.4.1925 2.000 1.250 II 2003<br />

A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 100 RM 28.6.1929 90 20 II/III 2009<br />

A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 1.000 RM 28.6.1929 91 90 II 2008<br />

A. Frohmuth Holzwaren- und Holzstoff-Fabrik AG Mellenbach Aktie 1.000 Mark 15.12.1923 10.000 165 II/III 2006<br />

A. Glaser Nachfl. AG Penig Aktie 100 RM 1.6.1932 1.920 1.500 II 2003<br />

A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 20.7.1923 5.000 30 II/III 2008<br />

A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 10.8.1923 5.000 13 II/III 2009<br />

A. Hagedorn & Co. Celluloid- und Korkwaren-Fabrik AG Osnabrück Aktie 1.000 Mark 28.2.2007 1.000 58 III 2008<br />

A. Ludwig Steinmetz AG Remscheid Aktie 100 RM März 1938 2 III/IV 2009<br />

A. Prang Dampf- und Wassermühlenwerke AG Gumbinnen Aktie 100 RM Sept. 1927 8.000 3 III/IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Jan. 1899 2.000 1 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Febr. 1909 3.000 1 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1911 7.000 3 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1912 6.500 1 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. 4,5 % Schuldv. 1.000 Mark Okt. 1920 5 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 200 RM Aug. 1943 2.760 900 II/III 2006<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 1000 RM Aug. 1943 73.620 5.000 II/III 2006<br />

. Th. Meiflner AG Stadtilm Aktie 100 RM 26.2.1925 6.400 33 III 2008<br />

. Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. A 100 RM 3.12.1925 1.700 44 III 2008<br />

Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. C 100 RM 30.9.1940 1.960 8 III 2009<br />

chener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Actie 1.200 Mark 5.6.1896 1.500 500 III/IV 2005<br />

hener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 4.6.1907 1.000 600 III 2005<br />

hener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 1.10.1912 500 400 II/III 2005<br />

ener Lederfabrik AG Aachen Aktie 200 RM 3.6.1929 1.740 210 III 2006<br />

ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 400 Thaler 28.5.1853 3.000 600 IV 2006<br />

ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 1.200 Mark 15.11.1895 3.000 750 III 2006<br />

er Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 1.1.1921 4.000 1.050 III/IV 2006<br />

er Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 6.3.1923 15.000 3.000 III/IV 2006<br />

r Stahlwaarenfabrik Fafnir-Werke AG Aachen Aktie 1.000 Mark 1.4.1912 800 3 IV 2009<br />

Thermalwasser Kaiserbrunnen AG Aachen Aktie 100 RM März 1929 250 8 II/III 2009<br />

Diese Stückzahl lag im Reichsbank-Schatz<br />

Benecke<br />

&<br />

Rehse<br />

* außer Pfandbriefe u.ä.<br />

Erhaltung<br />

Auktion im Jahr<br />

Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere<br />

– Wertpapierantiquariat –<br />

Salzbergstraße 2 · 38302 Wolfenbüttel<br />

Telefon 05331.975521 · Telefax 05331.975555

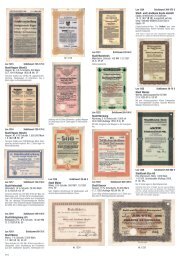

Los 4 Schätzwert 50-150 €<br />

Aachener Kleinbahn-Gesellschaft<br />

Aachen, Actie 1.200 Mark 5.6.1896<br />

(Auflage 1500, R 4) EF-VF<br />

Geschichte siehe voriges Los.<br />

Los 1 Schätzwert 30-60 €<br />

A. Frohmuth Holzwaren- und<br />

Holzstoff-Fabrik AG<br />

Mellenbach, Aktie 1.000 Mark<br />

15.12.1923. Gründeraktie (Auflage<br />

10000, R 5) EF<br />

Gegründet zur Weiterführung der Fabrik der Fa. Alfred Frohmuth.<br />

Nach der Inflation kam die Firma in’s Straucheln: 1926<br />

verschaffte ein Zwangsvergleich noch einmal kurz Luft, aber<br />

schon 1929 ließ sich der Konkurs doch nicht mehr vermeiden.<br />

Los 2 Schätzwert 30-60 €<br />

A. Riebeck’sche Montanwerke AG<br />

Halle (Saale), Aktie 200 RM Aug. 1943<br />

(Auflage 2760, R 3) EF<br />

Das von Kommerzienrat Riebeck begründete Unternehmen wurde<br />

1883 im Zuge der Auseinandersetzung unter seinen Erben eine<br />

AG, 1888 übernahm ein Bankenkonsortium alle Aktien.<br />

Grundlage des Unternehmens waren Dutzende von Braunkohlengruben<br />

(teils Tiefbau, teils Tagebau) im Oberröblinger, Zeitz-Weissenfelser<br />

und im Halle’schen Bezirk. Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig<br />

war die Verarbeitung des in Schwelereien gewonnenen<br />

Teers auf Mineralöle und Paraffin. Im Laufe der Jahre wurden<br />

eine Reihe benachbarter Bergwerksunternehmen übernommen.<br />

1923 weitere Ausdehnung des Bergwerksbesitzes mit dem<br />

Erwerb der Gewerkschaft Messel bei Darmstadt (1954 als “Paraffin-<br />

und Mineralölwerk Messel” ausgegliedert, 1959 an die<br />

schwedische Ytong AB verkauft; der ehemalige Braunkohlentagebau<br />

Grube Messel gehört heute übrigens als überragender<br />

Fossilien-Fundort zum Weltkulturerbe). Ebenfalls 1923 Übernahme<br />

wesentlicher Mineralöl-Interessen aus dem Stinnes-Einflussbereich,<br />

in diesem Zusammenhang für kurze Zeit Umfirmierung<br />

in “Hugo Stinnes-Riebeck Montan- und Oelwerke AG”. 1926 Abschluss<br />

eines Interessenvertrages mit der I.G. Farbenindustrie<br />

AG, wonach jeder Aktionär seine Aktien 2:1 in I.G. Farben-Aktien<br />

tauschen konnte (diese Klausel war übrigens noch bis Ende der<br />

80er Jahre Gegenstand vielbeachteter Prozesse zwischen beiden<br />

Gesellschaften). 1931 übernahmen die Rheinischen Stahlwerke<br />

ein großes Paket Riebeck-Aktien von der I. G. Farben und waren<br />

dann mit 87 % Mehrheitsaktionär. 1945 zu Gunsten des Landes<br />

Sachsen-Anhalt enteignet. Nach dem Krieg lagen neben geringfügigem<br />

Streubesitz die Riebeck-Aktien wieder bei I. G. Farben<br />

(rd. 50 %) und Rheinstahl (rd. 40 %). 1966 Sitzverlegung von<br />

Halle (Saale) nach Frankfurt (Main),<br />

Los 3 Schätzwert 80-185 €<br />

Aachener und Burtscheider<br />

Pferdeeisenbahn-Gesellschaft<br />

Berlin, Aktie 500 Mark 15.6.1881<br />

(Auflage 1400, R 4) VF-<br />

Gründung 1880 als Aachener und Burtscheider Pferdeeisenbahn,<br />

Dampfbetrieb ab 1884, elektrischer Betrieb ab 1895.<br />

Zeitweise über 200 km Betriebslänge. 1894 Umfirmierung in<br />

Aachener Kleinbahn, seit 1942 (die bis heute börsennotierte)<br />

Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG. Großaktionäre<br />

sind seit langer Zeit Stadt und Landkreis Aachen.<br />

Los 5 Schätzwert 50-125 €<br />

Aafa-Film AG<br />

Berlin, Aktie 100 RM 29.4.1933 (Auflage<br />

4000, R 5) EF<br />

Gründung 1920 als Radio-Film AG, Firma 1921-25 Aafa-Althoff-Ambos-Film<br />

AG. Herstellung und Verleih von Filmen, Betrieb<br />

von Lichtspieltheatern. Börsennotiz: Freiverkehr Hannover.<br />

Die Gesellschaft produzierte eine große Menge an Filmen in<br />

der Stummfilm-Ära, vor allem im Filmwerk Staaken. Darunter<br />

waren auch Produktionen mit Filmgrößen wie Leni Riefenstahl<br />

(z.B. Stürme über dem Montblanc). <strong>Der</strong> Film “Kunterbunt” wurde<br />

1932 von der Zensur mit Jugendverbot belegt. 1934 ging<br />

die Gesellschaft in Konkurs, vermutlich unter dem Druck der<br />

Nationalsozialisten.<br />

Los 6 Schätzwert 175-300 €<br />

Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />

Essen, Prior.-Stamm-Actie 2.000 Mark<br />

31.12.1897 (Auflage nur 90 Stück, R 6)<br />

UNC-EF<br />

Mit Originalunterschriften (u.a. Carl Funke als AR-<br />

Vorsitzender).<br />

Gründung 1872. Übernommen wurden später die Phönix-<br />

Brauerei <strong>GmbH</strong> in Essen (1931), die Kronen-Brauerei AG in Essen-Borbeck<br />

(1932), die Dortmunder Stifts-Brauerei Carl Funke<br />

AG (1936). 1939 Erwerb der Aktienmehrheit bei der Dom-<br />

Brauerei Carl Funke AG und der Hitdorfer Brauerei AG in Köln-<br />

Hitdorf, gleichzeitig Umfirmierung in Essener Aktien-Brauerei<br />

Carl Funke AG. 1963 erneute Umfirmierung in Stern-Brauerei<br />

Carl Funke AG. 1969 Erwerb der Brauerei zum Schiff J. Peter<br />

Wahl <strong>GmbH</strong> in Kaufbeuren. 1998 Sitzverlegung nach Köln, umfirmiert<br />

in Dom-Brauerei AG, Spezialitäten sind DOM Kölsch<br />

und Rats Kölsch. Bis 1934 in Essen, danach in Düsseldorf börsennotiert.<br />

Seit 2008 nach Insolvenz als <strong>GmbH</strong> weitergeführt.<br />

Los 8 Schätzwert 250-400 €<br />

Actien-Brauerei Feldschlösschen<br />

Minden, Actie Lit. A 1.000 Mark<br />

25.3.1898 (Auflage 300, R 7) VF<br />

Originalunterschriften.<br />

1865 Gründung der Brauerei Brettholz & Denkmann. AG seit<br />

1888. 1918 Ankauf der Mindener Stiftsbrauerei, 1922 Erwerb<br />

des Braukontingents der Kronenbrauerei Bückeburg. 1924 Ankauf<br />

der Städt. Brauerei Hempel & Co. in Stadthagen. Neben<br />

verschiedenen Wirtschaftsanwesen gehörte der Gesellschaft<br />

auch die Tonhalle in Minden. Die Aktien notierten seit 1890 bei<br />

äußerst sporadischen Umsätzen an der Börse Hannover, später<br />

im ungeregelten Freiverkehr Düsseldorf. Großaktionär war zuletzt<br />

mit über 98 % die Berliner Schultheiss-Brauerei AG. 1978<br />

auf die Dortmunder Union-Schultheiss-Brauerei AG (1988 umbenannt<br />

in Brau und Brunnen AG, seit 2004 Teil der Radeberger<br />

Gruppe) verschmolzen.<br />

Los 9 Schätzwert 60-120 €<br />

Actien-Brauerei Ohligs<br />

Ohligs, 6 % Teilschuldv. 1.000 Goldmark<br />

20.5.1926 (Auflage 1000, R 5) VF<br />

Gründung 1899 durch die Brauerei C. Beckmann in Solingen,<br />

die für die ersten 10 Jahre auch eine Dividendengarantie abgab.<br />

Neben der Brauerei und Mälzerei auch Eisfabrikation, außerdem<br />

Wirtschaftsanwesen in Köln, Düsseldorf und Solingen-<br />

Ohligs. 1972 Fusion mit der schon 1753 gegründeten Brauerei<br />

Beckmann AG in Solingen, 1973 Umfirmierung in Aktien-<br />

Brauerei Beckmann AG. 1991 Einstellung des Braubetriebes<br />

und erneute Umfirmierung in Beckmann Beteiligungs-AG,<br />

1996 Sitzverlegung nach Düsseldorf. Zuletzt an etwa 10 Autohäusern<br />

in Bielefeld, Oberhausen, Duisburg, Ansbach, Gera sowie<br />

in Frankreich beteiligt.<br />

Los 11 Schätzwert 75-150 €<br />

Aeternitas AG für naturwissen schaft -<br />

liche u. medizinische Dauerpräparate<br />

Berlin-Dahlem, Aktie 1.000 RM Sept.<br />

1928 (Auflage 150, R 7) EF<br />

Vorher nicht bekannt gewesen.<br />

Gründung 1927 zur Verwertung des von Prof. Hochstetter und<br />

Dr. Gustav Schmeidel in Wien erfundenen Verfahrens zur Dauerkonservierung<br />

von Menschen, Tieren und Pflanzen. Aeternitas,<br />

lateinisch = Ewigkeit. Das Geschäft mit der Ewigkeit hielt<br />

nicht ewig, im Febr. 1934 wurde die Firma gelöscht.<br />

Los 12 Schätzwert 75-150 €<br />

AG Breslauer Zoologischer Garten<br />

Breslau, Aktie 1.000 RM Juli 1938<br />

(Auflage 202, R 5) EF<br />

Kleiner Tigerkopf im Unterdruck.<br />

Nach dem großen Erfolg bei der Gründung des Berliner Zoos<br />

kam 1858 auch in Breslau der Wunsch nach einem eigenen<br />

Tiergarten auf. Unter Führung des damaligen Oberbürgermeisters<br />

Geheimrat Dr. Elwanger nahm eine Gruppe von Interessenten<br />

im Febr. 1863 die ersten Vorarbeiten zu ihrem Vorhaben<br />

auf. Nachdem ein Grundkapital von 30.000 Thalern, eingeteilt<br />

in 600 Aktien à 50 Thaler gezeichnet wurde, konstituierte sich<br />

die AG Breslauere Zoologischer Garten am 10.Juli 1865. <strong>Der</strong><br />

Zoo war sehr beliebt, die Besucherzahler waren hoch (an einem<br />

verbilligten Sonntag kamen 6000 Personen). Auf Grund der Folgen<br />

des Ersten Weltkrieges mußte der Zoo im Jahr 1921 für<br />

mehrere Jahre geschlossen werden. Bis 1927 wurde er als<br />

Konzertgarten geführt. Durch finanziele Unterstützungen konnte<br />

der Tierbestand 1927 stark erweitert werden, so daß bei Wiedereröffnung<br />

ca. 1850 Tiere in 480 Arten gezeigt werden konnten.<br />

Bei der Sanierung im Jahr 1937 zeichneten die Stadt Breslau<br />

und die Provinz Schlesien den größten Teil einer Kapitalerhöhung,<br />

mit der der Zoo sogar erweitert und mit einer Robbenund<br />

Bären sowie einer Pavian-Freianlage ausgebaut werden<br />

konnte. Während des Zweiten Weltkrieges wurden zahlreiche<br />

Tiere aus anderen deutschen Zoos nach Breslau evakuiert. In<br />

den letzten Monaten des Krieges litt Breslau unter den Folgen<br />

der Bombenangriffe. Nur 70% des Tierbestandes überlebte den<br />

Krieg. Anfang Juni 1945 erhielt der damalige Direktor Dr.<br />

Schlött die Anweisung, alle noch im Zoo befindlichen Tiere nach<br />

Polen in die Städte Lodz, Posen, Warschau und Krakau zu transportieren.<br />

1948 wurde der Zoo wiedereröffnet als Miejski Ogrod<br />

Zoologiczny, Wroclaw. Seit 1952 ist der Zoo in der Hand der<br />

Stadt, die ihn mit staatlicher Unterstützung betreibt.<br />

Nr. 4<br />

Los 7 Schätzwert 100-200 €<br />

Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />

Essen, Aktie 1.000 Mark 3.3.1908<br />

(Auflage 500, R 5) EF<br />

Mit Originalunterschriften (u.a. Carl Funke).<br />

Los 10 Schätzwert 30-60 €<br />

Aelteste Volkstedter Porzellanfabrik AG<br />

Rudolstadt-Volkstedt, Aktie 100 RM März<br />

1933 (Auflage 6330, R 4) EF<br />

Gründung 1898. 1936 Vergleichsverfahren infolge Verschlechterung<br />

der Geschäftslage auf den Auslandsmärkten. 1937<br />

Gründung der Auffanggesellschaft “Thüringische Porzellan-<br />

Manufaktur vorm. Aelteste Volkstedter <strong>GmbH</strong>”. 1972 VEB Aelteste<br />

Volkstedter Porzellanmanufaktur, nach 1990 Aelteste<br />

Volkstedter Porzellanmanufaktur <strong>GmbH</strong>.<br />

Los 13 Schätzwert 60-120 €<br />

AG Eintracht Braunkohlenwerke<br />

und Briketfabriken<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark Juni 1900<br />

(Auflage 1000, R 3) VF<br />

Gründung 1887 unter Übernahme der früheren Gewerkschaft<br />

Eintracht I (letztere gegründet 1881 auf dem verliehenen Bergwerk<br />

Gustav Ferdinand bei Bennfeld im Mansfelder Seekreis).<br />

Zunächst Erwerb der Grube Louise bei Domsdorf (Kreis Liebenwerda),<br />

hinzu kamen 1883 die Grube Emilie in Hennersdorf<br />

und 1886 die Grube Henriette in Sallgast. 1887 Umwandlung<br />

in eine AG, danach 1892 Erwerb der Kohlenfelder in Welzow<br />

und Aufschluß der Grube Clara-Welzow. Hier entstanden die<br />

2

Hauptbetriebe, deshalb 1905 Sitzverlegung nach Neu-Welzow,<br />

N.-L. Zuletzt waren mit über 3.000 Mann Belegschaft in Betrieb<br />

in der Niederlausitz die Gruben Clara in Welzow (Kr.<br />

Spremberg), Henriette (1932 wegen Erschöpfung der Vorräte<br />

stillgelegt) und Louise in Domsdorf b. Beutersitz sowie in der O-<br />

berlausitz die Grube Werminghoff (Kreis Hoyerswerda) und Clara<br />

III bei Zeißholz (1934 wegen Erschöpfung der Vorräte stillgelegt).<br />

Außerdem Betrieb von 9 Brikettfabriken. Die zuletzt<br />

zum tschechischen Petschek-Konzern gehörende Gesellschaft<br />

wurde 1939 auf Beschluß des Treuhänders des Reichswirtschaftsministers<br />

aufgelöst, den Aktionären wurde von Bankseite<br />

ein Ankaufsangebot zu 185% gemacht (Börsennotiz bis dahin<br />

Berlin und Leipzig).<br />

Los 16 Schätzwert 75-125 €<br />

AG Ferd. Lipfert<br />

Annaberg, Erzgeb., Aktie 100 RM Dez.<br />

1937 (Auflage 200, R 6) EF<br />

Gründung 1923. Ausführung von Bankgeschäften aller Art, insbesondere<br />

Übernahme von Haftungen und Garantien für Dritte.<br />

1925 wurde mit der Girozentrale Sachsen -öffentliche Bankanstalt-<br />

Dresden (heute Landesbank Sachsen) der Ausbau zu einer<br />

Zweiganstalt der Girozentrale unter voller Wahrung der wirtschaftlichen<br />

und rechtlichen Selbständigkeit der Bank vereinbart.<br />

Los 14 Schätzwert 225-300 €<br />

AG “Ems”<br />

Emden, Actie 1.000 Mark 1.6.1908<br />

(Auflage 350, R 7) EF<br />

Gründung 1843 als Dampfschiffsgesellschaft Concordia, 1889<br />

Umwandlung in die Actien-Gesellschaft “Ems”. Fährverbindungen<br />

Emden-Borkum, Borkum-Helgoland, Borkum-Norderney,<br />

Borkum-Delzijl, Norderney-Helgoland. 2 der 5 Personendampfer<br />

gingen im 2. Weltkrieg verloren. 1949 Neubau einer Großgarage<br />

bei der Abfahrtstelle in Emden-Außenhafen, nachdem<br />

sich der Fährverkehr nach Borkum immer mehr zum wirtschaftlichen<br />

Rückgrat der AG entwickelte. Außerdem besitzt die<br />

AG “Ems” die “Borkumer Kleinbahn- und Dampfschiffahrt AG”<br />

(heute eine <strong>GmbH</strong>), das Inselhotel VierJahresZeiten auf Borkum<br />

sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Ostfriesische Lufttransport<br />

<strong>GmbH</strong> (22 Flugzeuge) und der Ostsee-Flug Rügen <strong>GmbH</strong>.<br />

Los 17 Schätzwert 75-125 €<br />

AG für Biervertrieb<br />

Berlin, Aktie 1.000 RM Jan. 1928 (Auflage<br />

150, R 6) EF<br />

Die 1900 gegründete AG übernahm die Berliner Generalvertretung<br />

der Pilsener Genossenschaftsbrauerei. Über vier Töchter-<br />

<strong>GmbH</strong>’s, Bierimport und Biervertrieb in Kannen und Flaschen.<br />

Als Alleinaktionär ist 1950 ein Mr. Arthur Kallman aus New York<br />

angegeben. 1953 nach Abschluß der Abwicklung gelöscht.<br />

Los 18 Schätzwert 50-150 €<br />

AG für Elektrizitäts-Industrie<br />

Hamburg, Aktie 1.000 Mark Sept. 1913.<br />

Gründeraktie (Auflage 1000, R 3) EF<br />

Gründung am 18.9.1912. Handel mit Erzeugnissen der Elektrizitätsindustrie.<br />

1929/30 übernahm die Gesellschaft die <strong>Deutsche</strong><br />

Leuchtröhren <strong>GmbH</strong> in Berlin. 1931 Umbennung in Agelindus<br />

AG, Hamburg. Niederlassungen in Berlin, Dresden,<br />

Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München,<br />

Nürnberg, Stuttgart. 1938 Sitzverlegung nach Berlin, Wilhelmstrasse<br />

6. Haupttätigkeit: mietweise Lieferung von Glühlampen<br />

und Lichtreklame-Anlagen. Betrieb während des Krieges ausgebombt<br />

und stillgelegt.<br />

Gegründet 1921 durch die <strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-Gesellschaft<br />

als STASSFURTER EISENBAHNGESELLSCHAFT AG mit<br />

Sitz in Stassfurt. 1923 umfirmiert in Niederrheinische Elektrobank<br />

AG, ohne dass zunächst ein Geschäftsbetrieb aufgenommen<br />

wurde, zugleich Sitzverlegung nach Rheydt (in Rheydt betrieb<br />

die Contigas nach Erwerb der Werke von der Stadtgemeinde<br />

die Strom- und Wasserversorgung und war außerdem<br />

an der Elektrotechnischen Fabrik vorm. Max Schorch beteiligt).<br />

1926 Sitzverlegung zum Alleinaktionär nach Dessau und erneut<br />

umfirmiert in “Vereinigte Elektrizitäts- und Gaswerke Mitteldeutschlands<br />

AG”. Die Ges. hielt nun jeweils 100 %ige Beteiligungen<br />

an der Gewerkschaft Bornsdorf (Braunkohlenbergbau,<br />

rugender Betrieb), der Herzberger Licht- und Kraftwerke<br />

<strong>GmbH</strong> in Herzberg/Harz und der Berlin-Anhaltisches Handelskontor<br />

für Gas- und Elektrizitätswerke <strong>GmbH</strong>. Letzte Umfirmierung<br />

in “AG für Grundstücks- und Industriewerte” dann 1938.<br />

Los 21 Schätzwert 75-125 €<br />

AG für hygienischen Lehrbedarf<br />

Dresden, Sammelaktie 500 RM o.D. (R 6)<br />

EF-VF<br />

Ausgegeben wohl nach 1943.<br />

Gegründet 1923 zwecks Fortführung der Lehrmittelwerkstätten<br />

des <strong>Deutsche</strong>n Hygiene-Museums <strong>GmbH</strong> und des Pathoplastischen<br />

Instituts <strong>GmbH</strong> in Dresden. Die Gründung des <strong>Deutsche</strong>n<br />

Hygiene-Museums (1912) geht auf die Initiative des Dresdner<br />

Industriellen und Odol-Fabrikanten Karl August Lingner (1861-<br />

1916) zurück. Lingner war 1911 einer der Mitgestalter der I.<br />

Internationalen Hygiene-Ausstellung, zu der über 5 Mio. Besucher<br />

nach Dresden gekommen waren. Immer auf dem neuesten<br />

Stand der Wissenschaft, trug das Museum während der<br />

Weimarer Republik mit seinen allgemeinverständlichen Präsentationsformen<br />

maßgeblich zu einer Demokratisierung des<br />

Gesundheitswesens bei. Nach 1933 wurde das volksaufklärerische<br />

Gedankengut des Museums in den Dienst der nationalsozialistischen<br />

Rassenideologie gestellt. Während der DDR-Zeit<br />

nahm das Museum eine vergleichbare Aufgabe wahr, wie in der<br />

BRD die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.<br />

Los 22 Schätzwert 25-50 €<br />

AG für Industrie-Unternehmungen<br />

am Friedrichshain<br />

Berlin, Aktie 100 RM Berlin April 1930<br />

(Auflage 12500, R 2, nach Kapital -<br />

herabsetzung 1937 noch 5000) EF<br />

Gründung 1868 als Aktien-Brauerei Friedrichshain. 1920 Verkauf<br />

der Brauerei unter Ausschluß des Grundbesitzes an die<br />

Löwenbrauerei AG in Berlin-Hohenschönhausen gegen 2,7<br />

Mio. M in bar und 1,2 Mio. M in Löwenbrauerei-Aktien (mit 7,5<br />

% Dividendengarantie für 8 Jahre), zugleich Umfirmierung in<br />

“AG für Brauereiunternehmungen”. Erneute Umbenennung<br />

1926 in AG für Industrie-Unternehmungen am Friedrichshain<br />

und 1934 (auf Verlangen des Registergerichts) in AG für<br />

Grundstücksverwaltung am Friedrichshain. 1935/36 Verkauf<br />

des Grundstücks Am Friedrichshain 16-23, 1937 Verkauf des<br />

letzten bebauten Grundstücks in Berlin-Grunewald. 1960 wegen<br />

Nichtaufstellung einer DM-Eröffnungsbilanz aufgelöst.<br />

Los 23 Schätzwert 600-750 €<br />

AG für Korbwaarenindustrie<br />

vormals Amédée Hourdeaux<br />

Lichtenfels, Aktie 1.000 Mark 30.1.1890.<br />

Gründeraktie (Auflage 500, R 10) EF-VF<br />

Originalunterschriften Amédée Hourdeaux und Georg<br />

Saussenthaler für den Vorstand sowie Kommerzienrat<br />

Dr. Gustav Strupp (Bank für Thüringen<br />

vorm. B. M. Strupp) als AR-Vorsitzender. Sämtliche<br />

Vorkriegs-Ausgaben dieser Ges. waren bislang vollkommen<br />

unbekannt. Diese nach der Inflation zunächst<br />

auf 60 RM umgestellten Aktien wurden 1928<br />

an sich komplett in neue Stücke zu 100 und 1.000<br />

RM getauscht. Nur 5 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>,<br />

dies ist jetzt das letzte noch verfügbare.<br />

Kinderwagen von 1957 der Hourdeaux-<br />

Bergmann AG<br />

Aus dem im 18. Jh. noch zunftmäßig organisierten Handwerk<br />

der Weißkorbmacher entwickelte sich im Obermaingebiet eine<br />

vielfältige Korbindustrie, seit 1825 ein lizenzpflichtiges Gewerbe.<br />

In manchen Orten war 1/3 der gesamten Bevölkerung in der<br />

Korbmacherei beschäftigt. Davon zeugt noch heute das <strong>Deutsche</strong><br />

Korbmuseum in Michelau. Für den Absatz sorgten Korbhändler<br />

mit einem weltweiten Absatznetz selbst bis nach Amerika,<br />

Australien und Südafrika. Die wichtigsten Korbhandelshäuser<br />

wurden in Lichtenfels ansässig, wobei interessanter Weise<br />

nahezu alle der wohlhabenden Korbhandelsherren keine Einheimischen<br />

waren, sondern Zugewanderte wie der Franzose Amédée<br />

Hourdeaux. Er wandelte seine Firma 1890 in die “AG für<br />

Korbwaarenindustrie vormals Amédée Hourdeaux” um, und<br />

Los 15 Schätzwert 200-250 €<br />

AG “Ems”<br />

Emden, Actie 1.000 Mark 20.5.1922<br />

(Auflage 350, R 7) EF<br />

Los 19 Schätzwert 30-80 €<br />

AG für Gas und Elektrizität<br />

Breslau, Aktie 1.000 RM März 1940<br />

(Auflage 600, R 4) UNC-EF<br />

Gasversorger, gegründet 1887 in Solingen, Sitz zeitweilig in<br />

Köln, Breslau, ab 1943 Berlin. 1961 verlagert nach Bad Oeynhausen,<br />

1972 erloschen.<br />

Los 20 Schätzwert 400-500 €<br />

AG für Grundstücksund<br />

Industriewerte<br />

Dessau, Interimsschein über 1.000 Aktien<br />

zu 500 RM und 500 Aktien zu 1.000 RM<br />

vom 31.3.1939 (verbriefte 100 % des<br />

Kapitals, R 12), ausgegeben an den<br />

Alleinaktionär <strong>Deutsche</strong> Continental-Gas-<br />

Gesellschaft, Dessau F<br />

Maschinenschriftliche Ausführung auf Firmenbriefbogen,<br />

mit Originalunterschriften.<br />

Nr. 23<br />

3

zwar mit Hilfe der Bank für Thüringen vorm. B. M. Strupp in Meiningen<br />

und des Dresdner Bankhauses Gebr. Arnhold. 1908 mit<br />

dem Erwerb der Kinderwagen- und Holzwarenfabrik <strong>GmbH</strong> i.L.<br />

in Wasungen (1910 stillgelegt) Einstieg auch in die Produktion.<br />

1909 Fusion mit dem Mitbewerber Bergmann & Co. in Hirschaid<br />

und Lichtenfels, deshalb Umfirmierung in “AG für Korbwaren-<br />

und Kinderwagen-Industrie Hourdeaux-Bergmann”.<br />

Hergestellt wurden jetzt Kinder-, Puppen- & Stubenwagen, Holzwaren<br />

wie z.B. Kinderstühle, ferner Puppensportwagen, Schlitten,<br />

Korbwaren und Korbmöbel, Polstermöbel. 1921 Interessengemeinschaft<br />

mit der Bing-Werke AG in Nürnberg und Ausgliederung<br />

der Korbwarenabteilung in das Gemeinschaftsunternehmen<br />

Hourdeaux-Bing <strong>GmbH</strong> (1931/38 nach dem Zusammenbruch<br />

der Bing-Werke wieder zurück eingegliedert). 1924<br />

Börseneinführung in Berlin (nach dem Krieg dann in München<br />

notiert). 1943 bestanden Werke in Lichtenfels, Seubelsdorf, Hirschaid<br />

und Zapfendorf. Dann mußte das Werk Hirschaid auf höheren<br />

Befehl zur Rüstungsproduktion der Firma Kugelfischer in<br />

Schweinfurt zur Verfügung gestellt werden. 1952 Umfirmierung<br />

in Hourdeaux-Bergmann AG sowie Verlegung der Holzwarenfertigung<br />

von Seubelsdorf nach Hirschaid und Umsiedlung der Polstermöbelfertigung<br />

vom Werk Lichtenfels nach Seubelsdorf.<br />

Nach einem erneuten Aufschwung, der die Beschäftigtenzahl<br />

auf über 1.000 brachte, musste 1971 die Produktion eingestellt<br />

werden. Danach nur noch Verpachtung und schrittweise Verwertung<br />

der Grundstücke, der Sitz wurde nach Köln verlegt.<br />

1978 wurde die AG aufgelöst.<br />

Richter im Besitz der Vereinigte <strong>Deutsche</strong> Metallwerke AG<br />

(VDM AG), heute mgvv ag.<br />

Los 27 Schätzwert 275-350 €<br />

AG für Steinindustrie<br />

Rengsdorf bei Neuwied, Aktie 1.000 RM<br />

15.11.1929 (Auflage nur 30 Stück, R 9) VF<br />

Interessante Gestaltung im geometrischen Art Déco.<br />

Stücke dieser Ges. waren zuvor unbekannt gewesen!<br />

Kleine Randschäden fachgerecht restauriert.<br />

leichter interessieren konnte. Immerhin wurden ab 1892 bis<br />

zum 1. Weltkrieg ca. 300 Kleinbahnen gegründet. 1/3 davon<br />

baute die Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, deren Hausbank die BHG war.<br />

Nach Fusionen mit der Allg. <strong>Deutsche</strong>n Eisenbahn-Ges. (1927),<br />

der Westdeutschen Eisenbahn-Ged. (1928) und der <strong>Deutsche</strong>n<br />

Eisenbahn-Ges. AG (1929) gehörten 102 Bahnen mit 4.100<br />

km Gesamtlänge über Betriebsführungsverträge zum Konzern,<br />

außerdem war die AGV Aktionärin dutzender weiterer Kleinbahnen.<br />

1949 Sitzverlegung nach Hamburg, 1954 nach Frankfurt.<br />

1973 Fusion mit der ALOKA Allgemeine Organisations- und<br />

Kapitalbeteiligungs-AG (früher: Allgemeine Lokal- und Straßenbahn<br />

AG) zur AG für Industrie und Verkehrswesen, kurz AGIV.<br />

Mit der BHF-Bank als Großaktionär jahrzehntelang eine Holding<br />

mit Beteiligungen im Maschinenbau-, Eisenbahn-, Verkehrs-,<br />

Energie- und Immobilienbereich. Ab 2000 Verkauf aller übrigen<br />

Aktivitäten und 2003 Verschmelzung mit der HBAG Real Estate<br />

AG (ehemals Kühltransit AG) zur “neuen” AGIV, danach ausschließlich<br />

im Immobiliengeschäft tätig. Ende 2004 endet die<br />

einst glorreiche Firmengeschichte mit dem Insolvenzantrag.<br />

Ehrendfeld und Köln-Müngersdorf (Herbrandwerk) sowie Bautzen<br />

(Busch-Werke) wurden Güter-, Personen- und Straßenbahnwagen,<br />

Triebwagen, Dampf-, Diesel- und E-Lokomotiven,<br />

Dieselmotoren und Dampfkesselanlagen hergestellt, im (1934<br />

verkauften) Werk Warmbrunn bei Hirschberg (Füllnerwerk) Maschinen<br />

für Papierherstellung und -verarbeitung. 1934 wurde<br />

das operative Geschäft in die neugegründete Linke-Hofmann-<br />

Werke AG ausgegliedert (nach 1945 nach Salzgitter verlagert,<br />

heute Alsthom), die AG für Waggonbau-Werte wurde nach Verwertung<br />

des Restvermögens 1943 gelöscht.<br />

Los 31 Schätzwert 25-50 €<br />

AG für Webwaren und Bekleidung<br />

Breslau, Aktie 1.000 RM Juli 1940<br />

(Auflage 800, R 3) EF<br />

Gegründet 1921. Hergestellt und verkauft wurde Herrenoberbekleidung.<br />

1947 verlagert nach Herford, 1952 erloschen.<br />

Los 24 Schätzwert 20-40 €<br />

AG für Kraftstoff-Anlagen<br />

Dresden, 4 % Teilschuldv. 10.000 RM<br />

Nov. 1941 (Auflage 750 in 15 Serien zu<br />

50, R 4) EF<br />

Gründung 1940 durch die <strong>Deutsche</strong> Revisions- und Treuhand<br />

AG und die Garantie-Abwicklungsges. mbH (beide Berlin) und<br />

die Sächsische Staatsbank, die Sächsische Bank und die Industriefinanzierungs-Ges.<br />

mbH (alle Dresden) zur Errichtung von<br />

Anlagen für die Erzeugung von Kraftstoff. Die staatlich gelenkte<br />

Finanzierungsgesellschaft mit 150 Mio. RM Aktienkapital<br />

und 205 Mio. RM in drei Anleihen übernahm Beteiligungen bei<br />

den rechtlich selbständigen Hydrierwerks-Betreiberfirmen. Hintergrund<br />

war der kriegsbedingt immense Bedarf an synthetischem<br />

Kraftstoff, nachdem dem <strong>Deutsche</strong>n Reich nur in Rumänien<br />

eigene Erdölreserven zugänglich waren, und auch das<br />

nur bedingt. Deshalb entschied man sich etwa 1935 zum Bau<br />

von Hydrierwerken, in denen durch Hochdrucksynthese Benzin<br />

aus Kohle gewonnen wurde. Zur Anwendung kamen zwei Verfahren:<br />

Das Verfahren Bergius (der dafür 1931 den Chemie-<br />

Nobelpreis erhalten hatte) und das Fischer-Tropsch-Verfahren.<br />

Die größten Anlagen mit 400.000 t Jahreskapazität standen in<br />

Leuna-Merseburg, Pölitz bei Stettin (Bergius) sowie Schwarzheide<br />

(FT). Nach dem Krieg wurde die Technologie wegen des<br />

billigen Rohöls bedeutungslos, wurde aber in den 1970er Jahren<br />

in Südafrika wieder aufgegriffen (Anlagen Sasol 1 bis 3),<br />

nachdem gegen das Land wegen der Apartheid-Politik ein Ö-<br />

lembargo verhängt worden war.<br />

Los 25 Schätzwert 50-100 €<br />

AG für Licht- und Kraftversorgung<br />

München, Aktie 100 RM Aug. 1929<br />

(Auflage 3300, R 4) EF<br />

Gründung 1904 als AG Gaswerk Volkach, ab 1913 AG für<br />

Licht- und Kraftversorgung Dresden, 1919 Sitzverlegung nach<br />

München. Die 1923 gegründete Fränkische Licht- und Kraftversorgung<br />

AG, Bamberg, war die erste von zuletzt 15 größeren<br />

Beteiligungen (außer der Frankenluk auch beim Fränkischen<br />

Überlandwerk und der Württ. Elektrizitäts-AG). Unmittelbar<br />

wurden mit Schwerpunkt in der Pfalz über 1.000 Orte mit<br />

Strom und fast 200 Orte mit Gas versorgt. Börsennotiz München,<br />

1978 mit dem Großaktionär ThüGa fusioniert.<br />

Tagebau der AG für Steinindustrie<br />

Bei der Gründung 1921 durch Hermann und Robert Tedden mit<br />

Sitz in Rengsdorf, Kreis Neuwied (bis 1938, danach in Oberhausen,<br />

ab 1949 Neuwied) sicherte man sich erste Abbaurechte<br />

an enormen Vorkommen von Bims, Kies und Lava im<br />

Neuwieder Becken und in der Vordereifel, die die bis heute bestehende<br />

AG aus heutiger Sicht für noch einmal 80 Jahre beschäftigen<br />

können. Zunächst Bimsgewinnung auf einem vom<br />

Fürsten zu Wied gepachteten Gelände, 1922 Errichtung einer<br />

Bimssteinfabrik beim Bahnhof Neuwied und Erwerb der<br />

Schwemmsteinfabrik auf dem Werftgelände in Bendorf. 1931<br />

Beginn der Produktion von Hohlblocksteinen. 1942/43 kriegsbedingte<br />

Betriebsstilllegung. Die Gründer Hermann und Robert<br />

Tedden scheiden 1949 aus Altersgründen aus, Friedrich Wilhelm<br />

7. Fürst zu Wied wird Hauptaktionär. Ab 1969, nach Abbau<br />

und Rekultivierung aller rechtsrheinischen Flächen, wird<br />

massiv in neue Vorkommen in der Vordereifel investiert. 1992<br />

Erwerb eines Perlite-Vorkommens in Marokko. 2009 verkauft<br />

das Fürstenhaus die Aktienmehrheit an Erwin Hassel. Ein noch<br />

heute bedeutender Hersteller von Bau- und Zuschlagstoffen<br />

insbesondere für wärme- und schalldämmende Bausteine.<br />

Los 28 Schätzwert 20-50 €<br />

AG für Verkehrswesen<br />

Berlin, Aktie 1.000 RM Mai 1929 (Auflage<br />

20000, R 3) EF<br />

Schöner G&D-Druck, Flügelrad-Vignette.<br />

Gründung 1901 durch die BHG unter Carl Fürstenberg (als<br />

BHF-Bank noch bis 1999 Großaktionär der AGIV) und die Privatbanken<br />

Rob. Warschauer & Co. (Berlin) sowie den A. Schaafhausen’schen<br />

Bankverein (Köln). Grundlegende Idee war, die<br />

im einzelnen eher unverkäuflichen Kleinbahnaktien in eine Holding<br />

einzubringen, für die man das anlagesuchende Publikum<br />

Los 29 Schätzwert 75-100 €<br />

AG für Verwertung<br />

von Kartoffelfabrikaten<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark Mai 1923<br />

(Auflage 18000, R 8) EF<br />

Gründung 1912 zwecks Übernahme und Fortführung der Geschäftsbetriebe<br />

der “Verwertungsstelle für Kartoffelfabrikate<br />

mbH” in Berlin und der “Fabriken für Kartoffelfabrikate Frankfurt<br />

a.O. und Wronke <strong>GmbH</strong> i.L.”. Herstellung und Verwertung<br />

von Kartoffelmehl, Stärke, Sirup, Bonbonzucker, Dextrin und<br />

anderen Kartoffelfabrikaten. Fabriken zuletzt in Frankfurt a.O.,<br />

Zörbig und Rosenig, während die Fabriken in Wronke, Bronislaw<br />

und Birnbaum als Folge des 1. Weltkrieges 1919/20 an eine<br />

zu diesem Zweck neu gegründete poln. AG abgegeben werden<br />

mussten. Ab 1921 in Berlin börsennotiert. Ende 1925 nach<br />

erheblichen Verlusten in Liquidation gegangen.<br />

Los 30 Schätzwert 30-75 €<br />

AG für Waggonbau-Werte<br />

Berlin, Aktie 100 RM Juli 1934 (Auflage<br />

2195, R 4) EF<br />

Gründung 1871 als “Breslauer AG für Eisenbahn-Wagenbau”,<br />

bis 1934 als Linke-Hofmann-Busch-Werke AG firmierend. In<br />

den Werken Breslau (Linke-Werk und Hofmann-Werk), Köln-<br />

Los 32 Schätzwert 20-50 €<br />

AG für Zellstoffund<br />

Papierfabrikation<br />

Aschaffenburg, Aktie 1.000 Mark<br />

12.5.1917 (Auflage 10500, R 2) EF<br />

Großformatig. Umrandung mit keltischem Flechtband.<br />

Gründung 1872 als AG für Maschinenpapier-Fabrikation. Papierfabriken<br />

in Aschaffenburg und Memel. Ihren Holzbedarf<br />

deckte die Gesellschaft aus mehreren eigenen Waldgütern in<br />

Deutschland und Österreich-Ungarn, vor allem aber in Russland<br />

in den Gouvernements Pskow, Nowgorod und Oleniz. 1936 umfirmiert<br />

in Aschaffenburger Zellstoffwerke AG. 1970 Fusion mit<br />

der Zellstofffabrik Waldhof (gegr. 1884) zur PWA Papierwerke<br />

Waldhof-Aschaffenburg AG mit Sitz in München. 1998 vom<br />

schwedischen Konkurrenten Svenska Cellulosa AB übernommen<br />

und in SCA Hygiene Products AG umfirmiert. Das Werk A-<br />

schaffenburg-Stockstadt firmierte ab 1999 unter Modo Paper<br />

<strong>GmbH</strong>. 2000: Übernahme des Modo-Konzerns durch die finnische<br />

Metsä-Serla. Es entstand die größte Feinpapiergruppe in<br />

Europa. 2001: Umfirmierung des Mutterkonzerns in M-real und<br />

des Werkes Aschaffenburg-Stockstadt in M-real <strong>GmbH</strong>.<br />

Los 33 Schätzwert 125-250 €<br />

AG Gaswerk Bensheim<br />

Bensheim, Aktie 1.000 Mark Juni 1887.<br />

Gründeraktie (Auflage 180, R 5) EF-<br />

Gegründet 1886 als “Gaswerk Bensheim AG”, umfirmiert 1909<br />

nach Anschluß auch der Gemeinden Auerbach, Zwingenberg,<br />

Alsbach, Jugenheim, Bickenbach und Hähnlein in “Gruppengaswerk<br />

Bergstraße AG” und nach Aufnahme auch der Stromversorgung<br />

1914 in ”Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße<br />

AG”. Aktionäre: Die Städte Bensheim (63,1 %) und<br />

Zwingenberg (13,3 %) und die Gemeinden Alsbach (5,8 %),<br />

Bickenbach (5,1 %), Jugenheim (7,9 %), Seeheim (1,0 %) und<br />

Hähnlein (3,9 %). In dieser Struktur besteht das GGEW noch<br />

heute, macht mit ca. 150 Mitarbeitern rd. 160 Mio. € Jahresumsatz<br />

und beliefert rd. 140.000 Kunden. <strong>Der</strong> Strom wird von<br />

der Heag bezogen, Ferngas von der Südhessischen Gas- und<br />

Wasser AG in Darmstadt.<br />

Los 26 Schätzwert 125-200 €<br />

AG für Metallindustrie<br />

vormals Gustav Richter<br />

Pforzheim, Aktie 1.000 Mark 17.10.1899.<br />

Gründeraktie (Auflage 400, R 6) EF<br />

Gründung 1899 in Pforzheim zwecks Fortführung des Betriebes<br />

der Fa. Gustav Richter Tubenfabrik. Herstellung von Tuben,<br />

Tubenhütchen, Spritzkorken und Dosen. 1920 Sitzverlegung<br />

nach Karlsruhe. 1955 AG für Metallindustrie vorm. Gustav<br />

Nr. 27<br />

Nr. 37<br />

4

Nr. 33<br />

Los 34 Schätzwert 80-185 €<br />

AG Gesellschaft für<br />

Markt- & Kühlhallen<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark 1.4.1893<br />

(Auflage 1000, R 5) VF<br />

Originalsignaturen.<br />

Gründung 1890 in Berlin, dann 1895-1909 in München ansässig,<br />

1909 Sitzverlegung nach Hamburg. An der Gründung war<br />

Dr. Carl von Linde maßgeblich beteiligt. Die Gesellschaft besaß<br />

zunächst Kühlhäuser und Eisfabriken in Hamburg und Berlin,<br />

heute ist sie der größte deutsche Kühlhausbetreiber und Marktführer<br />

im Bereich der Tiefkühllogistik. Neben der Zentrale im<br />

Norden von München gibt es heute 26 MUK-Niederlassungen.<br />

Dr. Carl von Linde 1872<br />

Los 35 Schätzwert 75-150 €<br />

AG Gesellschaft für<br />

Markt- & Kühlhallen<br />

München, Aktie 1.000 Mark 27.4.1899<br />

(Auflage 1500, R 4) EF-VF<br />

Für den Aufsichtsrat<br />

unterschrieb die Aktie<br />

original der seinerzeitige<br />

Vorsitzende<br />

Dr. Carl von<br />

Linde (*1842 in<br />

Berndorf/Oberfranken,<br />

+1934 in München).<br />

Linde entwikkelte<br />

1873-76 die<br />

Ammoniak-Kompressionskältema-<br />

schine und gründete<br />

1879 die “Gesellschaft<br />

für Linde’s<br />

Eismaschinen”, die heutige Linde AG. 1895 gelang<br />

es ihm, Luft in kontinuierlichem Betrieb zu<br />

verflüssigen, woraus die weitere bedeutende<br />

Sparte “Technische Gase” seiner Firma entstand.<br />

Ein wichtiger Industrie-Autograph.<br />

Identische Gestaltung wie voriger Titel.<br />

Los 36 Schätzwert 60-120 €<br />

AG Gesellschaft für<br />

Markt- & Kühlhallen<br />

Hamburg, Aktie 1.000 Mark 2.12.1922<br />

(Auflage 8000, R 10) EF<br />

Großformatig, dekorative Ornamentumrandung. E-<br />

benfalls mit Originalunterschriften, für den Aufsichtsrat:<br />

Prof. Dr. Carl von Linde.<br />

Los 37 Schätzwert 125-250 €<br />

AG Glashüttenwerke “Adlerhütten”<br />

Penzig bei Görlitz, Aktie 1.000 Mark<br />

1.6.1900 (Auflage 1000, R 5) VF<br />

Sehr großformatig, mit prächtiger Umrahmung im<br />

Historismus-Stil in kräftigen Farben. Originalunterschriften.<br />

Wie auch das folgende Los ein zuvor völlig<br />

unbekannt gewesener Jahrgang!<br />

Nach Inbetriebnahme der Eisenbahn Kohlfurt-Görlitz im Jahr<br />

1846 siedelte sich 1858 in Penzig (13 km nördlich von Görlitz am<br />

Ostufer der Lausitzer Neisse, aber stadtrechtlich zu Görlitz gehörend,<br />

heute Piensk) die erste von später insgesamt 8 Glashütten<br />

an, begünstigt durch die nahe gelegenen Rohstoffvorkommen<br />

(Sand aus der Görlitzer Heide und reichlich Braunkohle). Die Einwohnerzahl<br />

des einstigen Bauerndorfes Penzig verzehnfachte<br />

sich dadurch bis zur Jahrhundertwende auf ca. 7.000. Die größte<br />

Penziger Glashütte war die 1887 gegründete und 1896 in eine<br />

AG umgewandelte “Adlerhütte”, mit 1200 Beschäftigten genauso<br />

gross wie Osram im benachbarten Weißwasser. Sie stellte<br />

zunächst Medizingläser her, ab 1900 auch Hohl-, Press- und<br />

Schleifglas. Eine besondere Spezialität waren Konservengläser,<br />

von denen riesige Mengen die Fabrik verließen (der Schlüssel<br />

zum späteren Interesse der Fa. Weck). Börsennotiz in Berlin und<br />

Breslau, Großaktionär waren die von Poncet Glashüttenwerke AG,<br />

Friedrichshain N.L. Beteiligt an der <strong>Deutsche</strong>n Luxor Prismen Ges.<br />

mbH, Berlin-Weisensee und der Adler Glashüttenwerke Verkaufsgesellschaft<br />

in Oeflingen (Baden). 1944 wurde in der Adlerhütte<br />

der erste Tonfilm über die Glasherstellung gedreht (der heute im<br />

Hessischen Glasmuseum in Immenhausen bei Kassel aufbewahrt<br />

wird). Gegen Ende des 2. Weltkrieges wurde Penzig weitgehend<br />

zerstört. Nach Vertreibung der deutschen Bewohner bauten die<br />

Polen drei der zerstörten Glashütten wieder auf. Piensk wurde erneut<br />

ein bedeutender Standort der Glasproduktion. Die AG selbst,<br />

ihres Werkes in Penzig verlustig gegangen, verlegte 1949 ihren<br />

Sitz nach Fürstenhagen bei Kassel. 1951 Umwandlung in <strong>GmbH</strong>.<br />

1958 in der Fa. J. Weck u. Co. KG aufgegangen, die mit ihren Einmachgläsern<br />

(“Einwecken”) eine heute verloren gegangene Haushaltstradition<br />

mit ihrem Namen prägte.<br />

Nr. 41 Nr. 46<br />

Los 39 Schätzwert 125-200 €<br />

AG Isselburger Hütte<br />

vorm. Johann Nering Bögel & Cie.<br />

Isselburg, Aktie 1.000 Mark 7.3.1906<br />

(Auflage 125, R 6) EF<br />

Faksimile-Unterschrift J.D. Nering-Bögel.<br />

Gegründet 1794 als Eisenhütte Minerva, AG ab 1874 als AG Isselburger<br />

Hütte vorm. Johann Nering Bögel & Cie., ab<br />

1.7.1939 Klöckner-Humboldt-Deutz Isselburger Hütte AG. Motorenguß,<br />

Bearbeitung von Eisen- und Stahlguß, Bau von Verbrennungsmotoren.<br />

1988 wurde das Werk Isselburg an die<br />

niederländische Gießereigruppe VGN verkauft. Heute Isselburg<br />

Guss und Bearbeitung <strong>GmbH</strong>.<br />

Anstrichfarben, Dichtungsmitteln und Dachpappen (Werk HH-<br />

Eidelstedt, Ottensener Str. 2-4) sowie von Nähr-, Stärkungsund<br />

Entfettungsmitteln, insbesondere Kindernährzucker in der<br />

Nährmittelfabrik München <strong>GmbH</strong>, Berlin-Spandau. 1951 Auflösungsbeschluß,<br />

1952 Vergleich, 1956 Fortsetzungsbeschluß.<br />

Sitzverlegungen 1959 nach Hamburg und 1975 nach Köln. E-<br />

benfalls 1975 Produktionseinstellung, fortan nur noch Verwaltung<br />

des Fabrikareals in Hamburg sowie von Gewerbeimmobilien<br />

in Köln, Berlin und Wuppertal. Seit 1990 fokussierte sich<br />

die immer noch börsennotierte Jeserich AG auf Logistikimmobilien<br />

und Gewerbeparks. Nach größeren Mietausfällen 2004<br />

insolvent geworden.<br />

Los 41 Schätzwert 300-500 €<br />

AG Norddeutsche Steingutfabrik<br />

Grohn bei Vegesack, Actie 1.000 Mark Mai<br />

1899 (Auflage nur 40 Stück, R 8) VF<br />

Gründung 1869 in Lesum. Auf dem 120.000 qm großen<br />

Werksgelände zwischen dem Bahnhof Grohn-Vegesack und<br />

der Lesummündung werden glasierte Wand- und Bodenfliesen<br />

hergestellt, bis 1890 auch Haushaltsgeschirr. 1920 Übernahme<br />

der benachbarten Mitbewerber Steingutfabrik Witteberg AG<br />

in Farge und Grohner Wandplattenfabrik AG. Die in Bremen,<br />

Berlin und Hamburg börsennotierte AG ist noch heute eines der<br />

erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche.<br />

Los 42 Schätzwert 100-200 €<br />

AG Norddeutsche Steingutfabrik<br />

Grohn bei Vegesack, Actie 1.000 Mark<br />

1.10.1905 (Auflage 200, R 5) VF<br />

Gründung 1869 in Lesum. Auf dem 120.000 qm großen<br />

Werksgelände zwischen dem Bahnhof Grohn-Vegesack und<br />

der Lesummündung werden glasierte Wand- und Bodenfliesen<br />

hergestellt, bis 1890 auch Haushaltsgeschirr. 1920 Übernah-<br />

Nr. 36<br />

Los 38 Schätzwert 50-175 €<br />

AG Glashüttenwerke “Adlerhütten”<br />

Penzig bei Görlitz, Aktie 1.000 Mark<br />

1.7.1901 (Auflage 500, R 4) VF<br />

Originalunterschriften.<br />

Los 40 Schätzwert 25-50 €<br />

AG Johannes Jeserich<br />

Berlin-Charlottenburg, Aktie 100 RM Okt.<br />

1936 (Auflage 3000, R 3, kpl. Aktien-<br />

Neudruck) EF+<br />

Gründung 1862, Umwandlung 1888 in die “AG für Asphaltierung<br />

und Dachbedeckung vorm. Johannes Jeserich”, seit 1913<br />

kurz “AG Johannes Jeserich”. Straßen- und Straßendeckenbau<br />

(Niederlassungen in Berlin-Charlottenburg, Königsberg i.Pr.,<br />

Breslau, Stettin und Posen), Herstellung von Rostschutz- und<br />

me der benachbarten Mitbewerber Steingutfabrik Witteberg AG<br />

in Farge und Grohner Wandplattenfabrik AG. Die in Bremen,<br />

Berlin und Hamburg börsennotierte AG ist noch heute eines der<br />

erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche.<br />

Mindestgebot: 80 %<br />

vom unteren Schätzwert<br />

5

Los 43 Schätzwert 125-200 €<br />

AG Portland-Cementwerk Berka a. Ilm<br />

Bad Berka, 5,5 % Teilschuldv. 1.000 Mark<br />

2.1.1918 (Auflage 600, R 7) EF-<br />

1926 aufgewertet auf 120 RM.<br />

Bereits 1899 trafen sich 30 finanzkräftige lokale Investoren unter<br />

Führung des Weimarer Bankhauses Elkan im Hotel “Russischer<br />

Hof” in Weimar, um das Projekt zu diskutieren. 1901<br />

wurde die AG gegründet, noch im gleichen Jahr ging das Zementwerk<br />

nahe dem Haltepunkt Schloßberg der Weimar-Berkaer<br />

Bahn mit 77 Arbeitern und 10 Angestellten in Betrieb. <strong>Der</strong><br />

dort bis zu 80 m hoch anstehende Muschelkalkstein wurde<br />

nördlich der Ilm an der Rauschenburg abgebaut und per Seilbahn<br />

in das 80 m tiefer liegende Zementwerk geschafft. <strong>Der</strong><br />

notwendige Mergelton kam per Kippwagen aus einer Tongrube<br />

im Ilmtal. Außerdem betrieb die Ges. ab 1908 auch eine Ueberlandzentrale<br />

und versorgte den bekannten Kurort Bad Berka<br />

bei Weimar und umliegende Ortschaften mit elektrischer E-<br />

nergie. Technische Probleme beeinträchtigten das relativ kleine<br />

Werk immer wieder, das schließlich nur noch saisonal produzierte<br />

und 1939 vorläufig ganz stillgelegt wurde; die Gebäude<br />

wurden zu Lagerzwecken an die Wehrmacht vermietet. 1946<br />

wurde die Zementproduktion wieder aufgenommen, 1948 enteignet<br />

und als VEB Zementwerk Bad Berka der VVB Zement<br />

Halle unterstellt (1964 Anschluss an den VEB Zementwerke<br />

Göschnitz und 1968 an den VEB Zementwerke Karsdorf). Gegen<br />

eine 1961 geplante Werkserweiterung liefen wegen der<br />

erhöhten Staubbelastung der Luft vor allem die örtlichen Kureinrichtungen<br />

Sturm und setzten sich auch durch: Statt Zement<br />

wurden in dem Werk an der Ilm ab 1971 Dämmstoffe (Mineralwolle)<br />

produziert. Nach der Wende 1991 zunächst als “Vereinigte<br />

Dämmstoffwerke und Mineralwolle <strong>GmbH</strong>” tätig. <strong>Der</strong><br />

Gesamtvollstreckung 1993 folgte eine Neugründung als Berkatherm<br />

<strong>GmbH</strong> (ab 1994 Thüringer Dämmstoffwerke <strong>GmbH</strong>).<br />

Nach Investitionen von über 30 Mio. DM mit rd. 160 Mitarbeitern<br />

am Markt sehr erfolgreich, 1999 durch die österreichische<br />

Heraklith-Gruppe übernommwn worden.<br />

Los 45 Schätzwert 20-40 €<br />

AG Schwabenbräu<br />

Düsseldorf, Aktie 100 RM Jan. 1929<br />

(Auflage 3000, R 2) EF<br />

Mit Firmensignet.<br />

Gründung 1875 zum Fortbetrieb der seit 1823 bestehenden<br />

“Brauerei-Gesellschaft Schwabenbräu Kels & Wiedemeyer”<br />

(die in der Münster Straße gelegene Brauerei existierte schon<br />

seit 1755). Übernommen wurden ferner die Alemannia-Brauerei<br />

in Rheydt und die Gambrinus-Brauerei in Moers (1905), die<br />

Adler-Brauerei in Düsseldorf (1918), die Brauerei Tivoli in Krefeld<br />

(1921) sowie die bis heute für ihr Altbier weit bekannte<br />

Brauerei Schlösser <strong>GmbH</strong> in Düsseldorf (1929). Ferner besaß<br />

die AG das Hotel “Fürstenhof” am Kölner Dom. Bis 1944 in Berlin,<br />

ab 1948 in Düsseldorf börsennotiert. 1967 Eingliederung in<br />

den DUB-Konzern (heute Brau und Brunnen AG).<br />

Los 46 Schätzwert 500-625 €<br />

AG Thonwerke Kandern<br />

Kandern, Namensaktie 1.000 Mark<br />

1.7.1899 (Auflage nur 82 Stück, R 9),<br />

ausgestellt auf den seinerzeitigen<br />

Vorstand der Gesellschaft A. Dewitz EF-<br />

Großformatiges Papier, sehr dekorativ verziert.<br />

Gründung 1889, hervorgegangen aus der schon seit 1837 im<br />

badischen Kandern bestehenden Firma Wolman, Dewitz & Co. In<br />

zwei Werken in Kandern mit rd. 150 Mann Belegschaft wurden in<br />

drei Brennöfen Dachziegel aller Art und Backsteine hergestellt.<br />

Großaktionär war mit zuletzt über 80 % die Badische Bank,<br />

Karlsruhe. 1954 Umwandlung in die Tonwerke Kandern Georg<br />

Gott <strong>GmbH</strong>. 1998 schließlich wurde der Betrieb stillgelegt.<br />

Los 48 Schätzwert 150-250 €<br />

AG Vereinigte Gaswerke<br />

Augsburg, Aktie 4. Em. 1.000 Mark<br />

11.3.1910 (Auflage 1000, R 6) EF-<br />

Originalunterschrift Gust. Riedinger (aus der Familie<br />

der Textilfabrikanten) für den Vorsitzenden.<br />

Wertpapiere dieser einstmals bedeutenden Ges.<br />

waren zuvor vollkommen unbekannt!<br />

Nach der Gründung 1883 durch Augsburger Kaufleute und Industrielle<br />

wurden 24 Gasanstalten erbaut oder erworben (Asch,<br />

Baja, Bozen, Chrudim, Donzdorf, Göggingen, Grosswardein,<br />

Gunzenhausen, Isola, Kalisch, Königenhof, Langenschwalbach,<br />

Neusatz, Osiwecim, Parenzo, Petrikau, Pirano, Rovigo, Sennheim,<br />

Stuhlweissenburg, Szczakowa, Tomaschow, Warnsdorf)<br />

sowie 7 Elektrizitätswerke (Chrudim, Gunzenhausen, St. Joachimstal,<br />

Königswart, Langenschwalbach, Lussin, Pirano), außerdem<br />

Betrieb der elektrischen Strassenbahn Pirano-Portorose-Santa<br />

Lucia im Südwesten des heutigen Slowenien. Ab 1910<br />

in Augsburg börsennotiert. Als Folge des 1. Weltkrieges gingen<br />

die meisten Werke verloren, der Rest bis auf das 1911 in Betrieb<br />

genommene Gaswerk Göggingen wurde später verkauft. 1937<br />

Sitzverlegung nach München, nachdem die AG für Licht- und<br />

Kraftversorgung die Aktienmehrheit erworben hatte. Diese stellte<br />

im Rahmen eines Beratungs- und Betriebsführungsvertrages<br />

auch den Vorstand und die leitenden Angestellten, die AG selbst<br />

hatte nur noch 16 Beschäftigte im Gaswerk Göggingen (Bayerstr.<br />

135, Einstellung der Eigenerzeugung 1951 nach Anschluss<br />

an das Ferngasnetz, heute ist auf dem Gelände die Erdgas<br />

Schwaben ansässig). 1979 aufgegangen in der Thüga.<br />

Das Gaswerk in Göggingen (mit zwei Gasbehältern)<br />

keller in der Chemnitzer Straße lieferte Biersorten wie Pilsperle,<br />

Kernbräu und Lagerkeller Kulm. Ab 1911 auch kgl. sächsischer<br />

Hoflieferant. 1920 wurde der Betrieb für 15 Jahre an die<br />

Schloßbrauerei Niederporytz e<strong>GmbH</strong> verpachtet. Wegen unzureichender<br />

Erträge führten beide Brauereien danach lange Prozesse,<br />

die Vertragskündigung 1938 zog einen erneuten Prozeß<br />

nach sich. Später firmierte die Brauerei als “Falkenbrauerei<br />

<strong>GmbH</strong>” (Marke Bärenbräu). 1980 nach Fertigstellung der neuen<br />

Großbrauerei in Dresden-Coschütz endgültig stillgelegt.<br />

Los 51 Schätzwert 125-200 €<br />

Aktien-Brauerei Cöthen AG<br />

Cöthen, VZ-Aktie 25.000 Mark 11.8.1923<br />

(Auflage 140, R 7) EF-<br />

Gründung 1861, AG 1883 (ABC). In der Brauerei in der Stiftstr.<br />

7 wurden untergärige Biere (Cöthener Pilsener und Cöthener<br />

Meisterbräu), obergäriges Cöthener Malzbier, alkoholfreie Getränke,<br />

Eis und Futtermittel produziert. Großaktionär war die<br />

Engelhardt-Brauerei AG, Berlin. 2003 zog die Köthener Brauerei<br />

<strong>GmbH</strong>, die im Jahr 1992 aus der ehemaligen Brauerei Köthen<br />

entstand, aus den historischen Gemäuern um, in ein modernes,<br />

neu gebautes Logistikzentrum. Neben dem Köthener<br />

und dem Hubertus Sortiment vertreibt die Köthener Brauerei<br />

auch das neue Köthener Brauhaus Premium Pils.<br />

Los 44 Schätzwert 175-300 €<br />

AG Reederei “Norden-Frisia”<br />

Norderney, Aktie 1.000 Mark 1.12.1917<br />

(Auflage 322, R 7) VF+<br />

Minimale Randeinrisse fachgerecht restauriert,<br />

insgesamt weit über Durchschnitt erhalten.<br />

1871 Gründung der Dampfschiffs-Reederei “Norden” als Partenreederei,<br />

1872 Eröffnung des Sommerverkehrs auf der Linie<br />

Norddeich-Norderney, ab 1888 auch fahrplanmäßige Verbindung<br />

Norddeich-Juist. Die Hotels “Fährhaus” und “Norddeich”<br />

in Norddeich gehörten ebenfalls der Reederei. 1898 Bau<br />

einer Pferdeeisenbahn zwischen der Juister Landungsbrücke<br />

und dem Inselbahnhof, 1899 wird die Bahn motorisiert. 1906<br />

erscheint mit der Dampfschiffs-Reederei “Frisia” ein Konkurrent<br />

auf der Linie Norddeich-Norderney, 1917 fusionieren beide<br />

Linien zur “AG Reederei Norden-Frisia”, nachdem die Reederei<br />

“Norden” 1910 in eine AG umgewandelt worden war.<br />

1920 Fusion mit der AG Reederei “Juist”, die erst 1908 aus der<br />

Reederei “Norden” ausgegliedert worden war. 1931 Inbetriebnahme<br />

der ersten Großgarage in Norddeich. 1969 Gründung<br />

der FRISIA Luftverkehr <strong>GmbH</strong> für Flüge zwischen dem Festland<br />

und den Nordseeinseln.<br />

Los 47 Schätzwert 75-150 €<br />

AG Tonwerke Kandern<br />

Kandern, Namensaktie 1.000 Mark<br />

15.12.1921 (Auflage 400, R 7) EF-<br />

Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet.<br />

Nr. 48<br />

Los 49 Schätzwert 30-75 €<br />

Aktien-Bierbrauerei Mittweida<br />

Mittweida, Aktie 100 RM 7.5.1930<br />

(Auflage 2950, R 3, kompletter<br />

Aktienneudruck) UNC-EF<br />

Im Unterdruck Ansicht einer Oase mit zwei Löwen<br />

an der Tränke.<br />

Gründung 1900 unter Übernahme der 1874 errichteten Brauerei<br />

von Keilhauer & Liebers in der Bahnhofstr. 15; eine Niederlage<br />

bestand in Chemnitz. <strong>Der</strong> kleine Betrieb (mit ca. 50<br />

Mitarbeitern wurden knapp 40.000 hl jährlich gebraut) war mit<br />

oft zweistelligen Dividenden hochrentabel. 1953 verstaatlicht<br />

und als “VEB Mittweidaer Löwenbräu” fortgeführt, 1968 Anschluß<br />

an das Getränkekombinat Karl-Marx-Stadt. Dem Mittweidaer<br />

Betrieb zugeordnet wurden 1981 auch die Brauereien<br />

Penig und Hartmannsdorf sowie die Erfrischungsgetränke<br />

Burgstadt. 1994 wurde die inzwischen unter Denkmalschutz<br />

stehende Mittweidaer Löwenbräu <strong>GmbH</strong> als letzte sächsische<br />

Brauerei wieder privatisiert.<br />

Los 50 Schätzwert 125-200 €<br />

Aktien-Bierbrauerei zum Lagerkeller<br />

Dresden, VZ-Aktie 1.000 Mark Sept. 1921<br />

(Auflage 150, R 6) EF-VF<br />

1872 Gründung als Actien-Bierbrauerei zum Plauenschen Lagerkeller<br />

(1919 umbenannt wie oben). <strong>Der</strong> Plauensche Lager-<br />

Los 52 Schätzwert 20-40 €<br />

Aktien-Maschinenfabrik<br />

“Kyffhäuserhütte” vormals Paul Reuß<br />

Artern, Aktie 100 RM 20.9.1941 (Auflage<br />

1300, R 3) EF<br />

Gründung 1881, AG seit 1897. Die Gesellschaft stellte landwirtschaftliche<br />

Maschinen her (Milch-Separatoren, Dämpfapparate,<br />

Lupinen-Entbitterungs-Anlagen, Kartoffel-Waschmaschinen,<br />

Schrotmühlen, Jaucheschleudern und -pumpen).<br />

1910 Aufnahme der Produktion von Motoren durch Fusion mit<br />

der Ergon-Kosmos AG in Karlsruhe. 1912 Angliederung der<br />

Ruhrwerke Motoren- und Dampfkesselfabrik AG in Duisburg.<br />

1937/38 Erweiterung bzw. Errichtung von Filialen in Elbing und<br />

Nürnberg. Börsennotiz Berlin und Halle, später Leipzig. Zu<br />

DDR-Zeiten war die Kyffhäuserhütte der größte Hersteller von<br />

Molkereimaschinen. Nach der Wende von der Treuhandanstalt<br />

privatisiert, bald darauf stillgelegt: 2200 Menschen wurden arbeitslos.<br />

Los 53 Schätzwert 100-200 €<br />

Aktien-Ziegelei Langensalza AG<br />

Langensalza, Aktie 1.000 Mark 29.1.1891<br />

(überdruckt 4.6.1923; Auflage 387, R 5) EF<br />

Sehr dekorative Umrahmung im Historismus-Stil.<br />

Über ein halbes Jahrhundert lang backte der Betrieb im Tal der<br />

Unstrut (knapp 30 km nordwestlich von Erfurt) tagein, tagaus<br />

nichts als Ziegel. Besonderen Ehrgeiz kann der Chronist dem<br />

Vorstand Kurt Petersilie nicht bescheinigen: 100.000 Mark<br />

6

Jahresumsatz durfte man schon als Spitzenwert betrachten.<br />

Meist reichte es dennoch zu einer Dividende. Nach 1945 dann<br />

enteignet.<br />

Los 54 Schätzwert 30-50 €<br />

Albingia-Keks-Werke<br />

Bolle & Heinrich AG<br />

Schönebeck-Elbe, Aktie 1.000 Mark Juni<br />

1923 (Auflage 21000, R 6) EF<br />

Gründung 1923 unter Übernahme und Fortführung des von der<br />

oHG Albingia-Keks-Werke Bolle & Heinrich betriebenen Handelsgeschäftes.<br />

1925 bereits Konkurs.<br />

Los 55 Schätzwert 75-125 €<br />

Alfred Gutmann AG<br />

für Maschinenbau<br />

Hamburg, Aktie 1.000 RM Mai 1931<br />

(Auflage 354, R 6) EF<br />

Gründung 1898 unter Übernahme der 1885 gegründeten Firma<br />

Alfred Gutman, Altona-Ottensen. Erzeugnisse: Sandstrahlgebläse<br />

für alle Zweige der Industrie, Formmaschinen, Kupolöfen,<br />

Misch- und Mahlmühlen, Begichtungsanlagen, Aufzüge,<br />

Hebezeuge, Schmelzöfen, Zerkleinerungsmaschinen, Wasserfilter.<br />

Ab 1998 mehrfacher Besitzerwechsel, zuletzt, 2004 an<br />

die Wheelabrator mit Sitz in Köln. Die letzten Produktionsstandorte<br />

der vormaligen Alfred Gutmann Ges. für Maschinenbau<br />

<strong>GmbH</strong> wurden 2006 geschlossen.<br />

Los 57 Schätzwert 25-50 €<br />

Allgemeine Baugesellschaft<br />

Lenz & Co. (Kolonial-Gesellschaft)<br />

Berlin, Anteil 1.000 RM Jan. 1933<br />

(Auflage 1800, R 3) EF<br />

1881 Gründung der Baufirma Friedrich Lenz. Ausführung von<br />

Hoch- und Tiefbauarbeiten, insbesondere Ausbau des deutschen<br />

Eisenbahnnetzes, vor allem in Pommern und Mecklenburg.<br />

1892 Umwandlung in Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>. 1901 Gründung<br />

der AG für Verkehrswesen in Berlin als Finanzierungsgesellschaft<br />

der Firma Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, gleichzeitig Sitzverlegung<br />

von Stettin nach Berlin. Als 1904 große Tiefbauten, vorwiegend<br />

Eisenbahnbauten in den deutschen Kolonien in Afrika, begonnen<br />

wurden, gründete die AG für Verkehrswesen 1905 die<br />

<strong>Deutsche</strong> Kolonial-Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft.<br />

Diese teilte sich mit der Lenz & Co. <strong>GmbH</strong> die Tätigkeit in den<br />

Kolonien. Von den insgesamt 4.348 km fertiggestellten afrikanischen<br />

Bahnen wurden allein 1.702 km von diesen beiden<br />

Gesellschaften erstellt. Mit dem Ende der Kolonialtätigkeit<br />

durch den 1. Weltkrieg verlagerten sich die Interessen wieder<br />

nach Deutschland. 1927 änderte die <strong>Deutsche</strong> Kolonial-Eisenbahnbau<br />

ihren Namen in Allgemeine Baugesellschaft Lenz &<br />

Co. (Kolonial-Gesellschaft) und übernahm das Personal sowie<br />

den gesamten Bestand an Bauaufträgen der Lenz & Co <strong>GmbH</strong>.<br />

1947 Umwandlung in Allgemeine Baugesellschaft Lenz & Co.<br />

AG. 1948 Sitzverlegung nach Hamburg. 1952 Umbenennung<br />

in Lenz-Bau AG. 1976 in Konkurs.<br />

Los 58 Schätzwert 200-250 €<br />

Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Credit-Anstalt<br />

Leipzig, Aktie Lit. B 100 RM 8.3.1928<br />

(Auflage 20000, R 9) EF<br />

Zuvor ganz unbekannt gewesener Jahrgang, nur 7<br />

schon alt entwertete Stücke lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>.<br />

Die ADCA entstand 1858 nach dem Vorbild des französischen<br />

Credit Mobilier auf Initiative seinerzeit maßgeblicher Kaufleute<br />

und Politiker wie Gustav Harkort und A. Dufour-Feronce. Sie<br />

war die erste Aktienbank moderner Prägung in ganz Deutschland.<br />

Anfangs stand das Gründungs- und Beteiligungsgeschäft<br />

im Vordergrund. So gehörte die ADCA z.B. zu den Mitgründern<br />

der Lübecker Handelsbank (heute <strong>Deutsche</strong> Bank Lübeck) und<br />

der Schweizerischen Creditanstalt in Zürich. Bis nach der Jahrhundertwende<br />

dehnte sie sich durch stetige Übernahme anderer<br />

Institute soweit aus, dass sie zu den Großbanken gezählt<br />

wurde. Nach 1945 wurde der ADCA ihre schwerpunktmäßige<br />

Betätigung in Mitteldeutschland zum Verhängnis. Erst 1964<br />

konnte, aufbauend auf der einzig verbliebenen Berliner Niederlassung,<br />

ein Neuanfang versucht werden. Nach glückloser Entwicklung<br />

und mehrfachem Aktionärswechsel (u.a. Wells Fargo<br />

und die NORD/LB) wurde die ADCA schließlich Anfang der<br />

1990er Jahre von der niederländischen Rabobank übernommen<br />

und entsprechend umbenannt.<br />

Los 59 Schätzwert 40-80 €<br />

Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Credit-Anstalt<br />

Leipzig, Aktie Lit. B 100 RM 4.6.1932<br />

(Blankette, R 5) EF<br />

Geschichte siehe voriges Los.<br />

Los 60 Schätzwert 75-125 €<br />

Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Ziegel-AG<br />

Berlin, Aktie 1.000 RM März 1933<br />

(Auflage 150, R 7) EF<br />

Gründung im Aug. 1929. Herstellung und Vetrieb von Ziegeleierzeugnissen.<br />

3 Ziegeleien in Weseram und Götz bei Brandenburg<br />

und in Nitzow bei Havelberg. Ab 1937 in stiller Abwicklung.<br />

Los 61 Schätzwert 75-125 €<br />

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft<br />

Berlin, 7 % Gold Debenture 500 $<br />

15.1.1925 (R 5) VF<br />

Olivgrün/schwarzer Stahlstich, allegorische Vignette<br />

mit Elektromotor.<br />

Allgemeine <strong>Deutsche</strong> Credit-Anstalt um 1935<br />

Gründung 1883 durch Emil Rathenau als “<strong>Deutsche</strong> Edison-<br />

Gesellschaft für angewandte Elektricität”, 1887 Umfirmierung<br />

in AEG. Beim Besuch der Weltausstellung in Philadelphia lernte<br />

Emil Rathenau die epochemachenden Erfindungen von Thomas<br />

A. Edison kennen. Es gelang ihm, die Patente für Deutschland<br />

zu erwerben. Zu Recht wird Rathenau als der Begründer<br />

der elektrischen Großindustrie in Deutschland bezeichnet. Was<br />

mit der Herstellung von Glühlampen begann, entwickelte sich<br />

bald zu einem Unternehmen, das auf allen Gebieten der Elektrotechnik<br />

eine führende Rolle spielte - lange blieb der Wettstreit<br />

mit Siemens & Halske um den ersten Platz unentschieden.<br />

<strong>Der</strong> Niedergang nach dem 2. Weltkrieg mündete schließlich<br />

1985 in der Mehrheitsübernahme durch den Daimler-<br />

Benz-Konzern, der unter dem Vorstandsvorsitzenden Edzard<br />

Reuter (Sohn des legendären Berliner Nachkriegs-OB) vom<br />

Aufbau eines umfassenden Technologiekonzerns als Welt-AG<br />

träumte. Als auch dieser Traum ausgeträumt war, löste Daimler-Benz<br />

(nun unter Reuters Nachfolger Jürgen Schrempp) die<br />

AEG 1996 auf.<br />

Los 62 Schätzwert 225-375 €<br />

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft<br />

Berlin, Sammelaktie 1.000 x 1.000 RM<br />

März 1943 (R 7) UNC<br />

Geschichte siehe voriges Los.<br />

Los 63 Schätzwert 75-125 €<br />

Allgemeine Elementar-Versicherung<br />

Wien, Aktie 300 RM Sept. 1940 (Auflage<br />

20000, R 6) EF<br />

Gründung 1898 zum Zwecke, dem 1896 gegründeten Versicherungsverband<br />

österr. und ung. Industrieller Rückendeckung<br />

zu gewähren. 1901 wurde die Transportversicherung, 1902<br />

und 1903 die Unfall- und Haftpflicht und 1909 die Versicherung<br />

gegen Einbruchdiebstahl und die Versicherung von Renn-<br />

, Luxus- und höherwertigen Pferden aufgenommen. Ab 1921<br />

Anglo-Elementar-Versicherungs-AG, ab 1939 Allgemeine Elementar<br />

Versicherungs-AG, seit 1946 wie vorher. 1997 endgültige<br />

Eingliederung in den Allianz-Konzern (Allianz Elementar<br />

Versicherungs-AG, Wien).<br />

Los 64 Schätzwert 125-250 €<br />

Allgemeine Gold- &<br />

Silber-Scheide-Anstalt<br />

Pforzheim, (Interims)-Namens-Actie 500<br />

Mark 1.4.1897 (Auflage 500, R 5) UNC-<br />

Blumenrankwerk-Umrahmung, Originalunterschriften,<br />

u.a. Ferd. Kiehnle als Vorsitzender des<br />

Aufsichtsrates und Carl Mondon als Direktor.<br />

Gründung 1891 in Pforzheim, bis heute das Zentrum der deutschen<br />

Schmuck- und Uhrenindustrie. Das Werk in der Kanzler-<br />

Los 56 Schätzwert 75-125 €<br />

Allgemeine Baugenossenschaft<br />

Stettin e<strong>GmbH</strong><br />

Stettin, 4,5 % Teilschuldv. 100 Mark Sept.<br />

1912 (Auflage 2121, R 7) EF-.<br />

<strong>Der</strong> Baugenossenschaft gehörten in Stettin Wohnhäuser am<br />

Hans-Hoffmann-, Graßmann-, Lorenz- und Hildebrandt-Weg.<br />

Nr. 58 Nr. 62<br />

7

die “freiwillige Gleichschaltung”, der Stahlhelm<br />

wurde in die Sturmabteilungen (SA) als so genannte<br />

SA Reserve I eingegliedert. Das Stahlhelmheim<br />

wurde bis 1945 von der SA genutzt. Nach Ende<br />

des II. WK übernehm der Freie <strong>Deutsche</strong> Gewerkschaftsbund<br />

(FDGB) das Objekt und betrieb es als<br />

Erholungsheim. Seit 1989 steht es leer.<br />

Umwandlung der Gewerkschaft Zeche Anhalt in eine AG (Anhaltische<br />

Kohlenwerke). 1908 Sitzverlegung von Frose nach<br />

Halle a.S. und 1940 nach Berlin. Die Betriebe in der Sowjetzone<br />

wurden nach 1945 entschädigungslos enteignet. 1950 verlagert<br />

nach Berlin (West), 1983 umgewandelt in AK-Vermögensverwaltungs-<strong>GmbH</strong>,<br />

Berlin (West), heute mit Geschäftssitz<br />

in Düsseldorf.<br />

Identische Gestaltung wie folgendes Los.<br />

strasse wurde im Laufe der Zeit zu einer der führenden Scheideanstalten<br />

in Europa ausgebaut. Neben der Scheidung von<br />

gold- und silberhaltigen Barren und dem Verkauf von Feingold<br />

und Feinsilber sind auch die für die Schmuckwarenfabrikation<br />

erforderlichen Chemikalien und Edelmetall-Legierungen im<br />

Lieferprogramm. Bis hin nach Thailand werden vor allem Goldschmiedewerkstätten<br />

beliefert. Daneben auch eigene Kupfer-<br />

Elektrolyse sowie Aufbereitung von und Handel mit Basismetallen<br />

aller Art. In den 60er Jahren begann der Frankfurter Konkurrent<br />

Degussa die im Frankfurter Telefonverkehr notierten A-<br />

gosi-Aktien aufzukaufen und besaß zuletzt über 90 %. 2002<br />

ging das Aktienpaket an die belgische Umicore-Gruppe.<br />

Los 65 Schätzwert 25-50 €<br />

Allgemeine Lokalbahnund<br />

Kraftwerke-AG<br />

Berlin, Aktie 1.000 RM Jan. 1942 (Auflage<br />

6000, R 3) EF+<br />

<strong>Der</strong> 1880 gegründeten “<strong>Deutsche</strong> Lokal- und Strassenbahn-Gesellschaft”<br />

gelang ein atemberaubender Aufstieg: Alles begann<br />

mit der gerade einmal 6 km langen Pferdebahn Mönchengladbach-Rheydt,<br />

am Ende war die 1890 in “Allgemeine Lokal- und<br />

Straßenbahn-Gesellschaft” umbenannte Firma der größte deutsche<br />

Straßenbahn-Konzern. Die Beteiligungen reichten von der<br />

Zugspitzbahn bis zu den Verkehrsbetrieben Danzig-Gotenhafen.<br />

1890 übernahm die AEG die Mehrheit, um sich bei der Umstellung<br />

der bis dahin pferde- oder dampfbetriebenen Bahnen auf<br />

elektrischen Antrieb einen bedeutenden Absatz der eigenen Produkte<br />

zu sichern. 1923 Umfirmierung in Allgemeine Lokalbahnund<br />

Kraftwerke AG. Sitzverlegungen 1949 nach Hannover und<br />

1954 nach Frankfurt/Main. 1974 Aufnahme der AG für Verkehrswesen<br />

und Verschmelzung zur AGIV, einer Verkehrs-, Bauund<br />

Maschinenbau-Holding, die bis zu ihrer Zerschlagung 2002<br />

mehrheitlich der BHF-Bank gehörte.<br />

Los 66 Schätzwert 150-250 €<br />

Allgemeine Speditions-Gesellschaft AG<br />

Duisburg, Aktie 1.000 Mark 1.1.1916<br />

(Auflage 300, R 7) EF-VF<br />

Gründung 1910 unter Übernahme der Firma Aug. Heuser<br />

<strong>GmbH</strong>, Duisburg. Schifffahrt sowie Spedition und Lagereibetrieb.<br />

Gehörte zur Bayerischen Rheinschiffahrtsgruppe (Rhenania-Konzern).<br />

Heute gehört Rhenania zur Wicaton Gruppe.<br />

Los 67 Schätzwert 150-200 €<br />

Allgemeine Wohnungs- und Spar -<br />

genossenschaft zu Kassel e<strong>GmbH</strong><br />

Kassel, 6 % Schuldv. Reihe A 1.000 RM<br />

1.1.1928 (R 10) VF<br />

Nur 2 Stück lagen im <strong>Reichsbankschatz</strong>. Randschäden<br />

fachgerecht restauriert.<br />

Gründung 1902. Aufgegangen in der Vereinigte Wohnstätten<br />

1889 eG, Kassel.<br />

Los 68 Schätzwert 75-150 €<br />

Alsterthal-Terrain-AG<br />

Wellingsbüttel, Aktie 1.000 Mark<br />

15.11.1912. Gründeraktie (Auflage 4000,<br />

R 5) EF-VF<br />

Aparte Gestaltung, viele Liquidationsstempel der<br />

Vereinsbank in Hamburg.<br />

Die Gesellschaft besaß in Wellingsbüttel, Poppenbüttel und Sasel<br />

fast 4 Mio. qm Land mit 3,2 km Frontlänge zur Alster. Zur<br />

besseren Erschließung ihrer Terrains ließ die Gesellschaft die<br />

preußische Staatsbahn Blankenese-Altona-Hamburg auf eigene<br />

Kosten bis nach Poppenbüttel verlängern.<br />

Los 69 Schätzwert 30-60 €<br />

Altmärkischer Heimstättenverein e.V.<br />

Stendal, 4 % Teilschuldv. 500 RM Sept.<br />

1936 (Auflage 160, R 6) VF+<br />