Gewerkschaft Westfalen Gladbacher Rückvers.-AG Gladbacher ...

Gewerkschaft Westfalen Gladbacher Rückvers.-AG Gladbacher ...

Gewerkschaft Westfalen Gladbacher Rückvers.-AG Gladbacher ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

fündigen Tiefbohrungen kam der bis auf 600 m abgeteufte<br />

Schacht (untertägig durchschlägig mit Teutonia) 1917 mit 200<br />

Mann Belegschaft in Förderung, gefördert wurde zunächst nur<br />

Steinsalz. Die Kuxe wurden im Freiverkehr Essen-Düsseldorf<br />

und Hannover gehandelt. 1921 bot der Neu-Staßfurt-Konzern<br />

für 1 Wendland-Kux 5 junge Friedrichshall-Aktien und erreichte<br />

damit eine 3/4-Mehrheit. Bereits 1926 wurde die Förderung<br />

eingestellt, 1943 waren die Anlagen abgebrochen. Vor allem<br />

wegen Gorleben sind die Salzstöcke dieser Gegend aber bis<br />

heute bundesweit bekannt.<br />

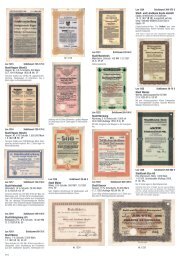

Los 684 Schätzwert 75-150 €<br />

<strong>Gewerkschaft</strong> <strong>Westfalen</strong><br />

Ahlen, Kuxschein 1 Kux von 10.000<br />

23.6.1910 (R 4) EF<br />

Die Bergwerksgesellschaft <strong>Westfalen</strong> wurde am 15.6.1902 in<br />

Essen gegründet. 1911 Sitzverlegung nach Ahlen. Gerechtsame:<br />

31 preußische Maximalfelder in den Gemeinden Ahlen, Dolberg,<br />

Heeßen, Werries, Haaren, Neu-Ahlen, Beckum-Land,<br />

Beckum-Stadt, Gemmerich, Guissen und Neu-Beckum. Kohlenart<br />

war Fettkohle. Seit 1916 besaß die Bergwerksgesellschaft<br />

Georg von Giesche’s Erben in Breslau 80 % der Kuxe. 1927<br />

ging die Kuxenmehrheit auf die Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft,<br />

Dessau über. 1951 wurde die <strong>Gewerkschaft</strong> <strong>Westfalen</strong><br />

in die Steinkohlenbergwerk <strong>Westfalen</strong> <strong>AG</strong> umgewandelt.<br />

Los 685 Schätzwert 50-175 €<br />

<strong>Gladbacher</strong> <strong>Rückvers</strong>.-<strong>AG</strong><br />

M.-Gladbach, Namensaktie 1.500 Mark<br />

15.8.1877, gedruckt auf weißem Papier.<br />

Gründeraktie (Eintragungs-Certificat,<br />

Auflage 2000, R 5), zunächst mit 20 %<br />

eingezahlt, 1920/23 aus<br />

Gesellschaftsmitteln vollgezahlt, davon<br />

nur 1923 abgestempelt VF-<br />

Aparter Druck mit schöner Umrandung, Originalunterschriften.<br />

Die Gründeraktien gibt es sowohl<br />

auf blaugrauem wie auch auf weißem Papier. Der<br />

Grund dafür ist unbekannt, zumal der Unterschied<br />

quer durch alle Nummernkreise geht. Einschlägige<br />

blaugraue Randverfärbungen an einigen sonst<br />

weißen Aktien lassen vermuten, daß der Grund<br />

chemische Reaktionen im Papier waren. Weiterhin<br />

gibt es Unterschiede bei den Einzahlungsstempeln:<br />

Gar kein Stempel, nur von 1920, nur von<br />

1923 und beide Stempel 1920 + 1923 kommen<br />

vor, je nachdem wann und wie oft die Aktie der Gesellschaft<br />

zur Umschreibung vorlag.<br />

Gründung 1877. Großaktionär war die <strong>Gladbacher</strong> Feuerversicherungs-<strong>AG</strong><br />

(bei der auch die Aachener und Münchener Feuer<br />

engagiert war), beide Gesellschaften wurden in Personalunion<br />

geführt. 1970 auf die Colonia-Versicherung in Köln verschmolzen<br />

(heute AXA-Colonia).<br />

Los 686 Schätzwert 50-100 €<br />

<strong>Gladbacher</strong> Wollindustrie <strong>AG</strong><br />

vorm. L. Josten<br />

M.-Gladbach, Aktie 800 RM Dez. 1925<br />

durch Überdruck geändert in Jan. 1927<br />

(R 5) EF<br />

Gründung 1895 unter Übernahme der seit 1882 bestehenden<br />

Fa. L. Josten in M.Gladbach, Rudolfstraße (Werk I). Hergestellt<br />

wurden von wollene und halbwollene Stoffe für Herren-, Damen-<br />

und Knabenkleidung, Uniformtuche und Wolldecken.<br />

1925/26 Übernahme der <strong>Gladbacher</strong> Textilwerke <strong>AG</strong> vorm.<br />

Schneider & Irmen zu M.Gladbach, deren Betrieb in der Burkgrafenstraße<br />

als Werk II weitergeführt wurde. Nach dem Krieg<br />

wurde die Produktion schließlich im Werk I konzentriert und immer<br />

stärker auf textile Bodenbeläge ausgerichtet. Börsennotiz<br />

in Berlin und Düsseldorf, Großaktionäre waren Dr. Hugo Henkel,<br />

Düsseldorf (40%) und später auch das Kölner Bankhaus Sal.<br />

Oppenheim jr. & Cie. (25 %). Den Aufsichtsratsvorsitz führte<br />

jahrzehntelang der später als “Bankier Adenauers” bekannt gewordene<br />

Kölner Bankier Dr. Robert Pferdmenges. 1970 in eine<br />

GmbH umgewandelt.<br />

Los 687 Schätzwert 20-60 €<br />

<strong>Gladbacher</strong> Wollindustrie <strong>AG</strong><br />

vorm. L. Josten<br />

M.-Gladbach, Aktie 100 RM April 1930<br />

(Auflage 3400, R 3) EF<br />

Mit Faksimile-Unterschrift Rob. Pferdmenges als<br />

AR-Vorsitzender.<br />

Los 688 Schätzwert 30-75 €<br />

Glasfabrik <strong>AG</strong><br />

Brockwitz, Bez. Dresden, Aktie 100 RM<br />

9.2.1933 (Auflage 1500, R 3, kpl.<br />

Aktienneudruck nach Kapitalschnitt) EF+<br />

Gründung 1903. Herstellung von Preßglas, Hohlglas und<br />

Schleifglasartikel. 1922 Erwerb der Abt. Glas der Steingutfabrik<br />

Ag Sörnewitz, 1923 Inbetriebnahme des Werkes Ottendorf-<br />

Okrilla (1929 bereits wieder stillgelegt). 1932 ein spätes Opfer<br />

der Weltwirtschaftskrise: Der Betrieb wurde zahlungsunfähig<br />

und lag fast ein Jahr lang still, anschließend Kapitalzusammenlegung<br />

16:1. Bei der anschließenden erfolgreichen Sanierung<br />

wandelten die Gläubiger (u.a. ADCA und Commerzbank)<br />

ihre Forderungen in Aktien um, die General Mortgage & Credits<br />

Corp. Inc. aus New York, die der <strong>AG</strong> 1929 einen Dollar-Kredit<br />

verschafft hatte, wurde Großaktionär der in Berlin und (bis<br />

1933) Dresden börsennotierten <strong>AG</strong>. Im 2. Weltkrieg Rüstungsproduktion,<br />

1945 demontiert. Nach langjährigem Aufbau Neuformierung<br />

1957 als Institut für Glastechnik Coswig, später<br />

aufgeteilt in VEB Glaswerk Coswig und VEB Glasmaschinen<br />

Coswig. Nach der Wende dieGlamaco Maschinenbau GmbH,<br />

jetzt zu 100% in Schweizer Besitz.<br />

Los 689 Schätzwert 30-75 €<br />

Glasfabrik Alexanderhütte<br />

vorm. J. N. Heinz & Sohn <strong>AG</strong><br />

Alexanderhütte (Oberfranken), Aktie 1.000<br />

Mark 12.6.1923 (Auflage 6800, R 5) EF-<br />

Gründung 1921 zum Fortbetrieb der unter der früheren Firma<br />

J.N. Heinz & Sohn in Alexanderhütte bestandenen Glasfabrik,<br />

Anfertigung von Glaswaren aller Art. 1925 Konkurs.<br />

Los 690 Schätzwert 100-150 €<br />

Glashütte<br />

vormals Gebrüder Siegwart & Cie.<br />

Stolberg bei Aachen, Aktie 1.000 Mark<br />

1.8.1922 (Auflage 2000, R 8) EF<br />

1790 gründete ein Konsortium aus fünf Stolberger Kupfermeistern<br />

eine Glashütte, die zwei Jahre später von den Gebrüdern<br />

Siegwart übernommen wurde, einer ursprünglich aus dem<br />

Schwarzwald stammenden Glasmacher-Dynastie. 1872 in eine<br />

<strong>AG</strong> umgewandelt. Hergestellt wurden Hohl-, Tafel-, Matt-,<br />

Mousselin-, Ornament-, Kathedral- und Drahtglas sowie Säureflaschen.<br />

Die verlustbringende Hohlglasfabriktaion wurde<br />

1909 eingestellt und die Hohlglashütte an die Glashüttenwerk<br />

Union GmbH verkauft. Börsennotiert in Köln. 1928 in Liquidation<br />

gegangen, die Fabrikgebäude mit allen Anlagen wurden<br />

1930 an eine holländische Firma auf Abbruch verkauft.<br />

Los 691 Schätzwert 75-125 €<br />

Glashüttenwerke Holzminden <strong>AG</strong><br />

Holzminden / Weser, Aktie 100 RM<br />

2.1.1941 (Auflage 150, R 6) EF<br />

Gründung 1904 als Biervertrieb vereinigter Brauereien <strong>AG</strong> mit<br />

Sitz in Dresden, die aus der Glashüttenwerke Holzminden<br />

GmbH hervorgegangen ist. 1921 Umbenennung in Glashüttenwerke<br />

Holzminden <strong>AG</strong> und Sitzverlegung dorthin. 1923 Abschluß<br />

einer Interessengemeinschaft mit Unternehmen in<br />

Niederländisch-Indien, wo die Ges. selbst eine Glashütte errichtete.<br />

1959 in eine GmbH & Co. umgewandelt.<br />

Los 692 Schätzwert 30-75 €<br />

Glückauf <strong>AG</strong> für<br />

Braunkohlenverwertung<br />

Lichtenau, Aktie 100 RM Juni 1937<br />

(Auflage 750, R 4) UNC-EF<br />

Gründung 1871, Sitz bis 1913 in Berlin. Bis 1936 waren alle<br />

Schachtanlagen erschöpft; der Abbau auf der neu aufgeschlossenen<br />

Glückaufschachtanlage wurde durch Wassereinbrüche<br />

sehr erschwert, so daß die Gesellschaft 1937 saniert<br />

werden mußte. In diesem Zusammenhang wurden die Aktien<br />

neu ausgedruckt. Börsennotiz Berlin.<br />

Los 693 Schätzwert 75-150 €<br />

Göltzschtalbank <strong>AG</strong><br />

Auerbach (Vogtl.), Aktie 1.000 RM Juli<br />

1933 (Auflage nur 60 Stück, R 6) EF<br />

Gründung 1925 als Auerbacher Stadtbank, ab 1927: Göltzschtalbank<br />

<strong>AG</strong>. Betrieb von Bankgeschäften jeder Art. Die Führung<br />

der Konten der Gesellschaft besorgte aufgrund eines Vertrages<br />

die Girozentrale Sachsen, Zweiganstalt Auerbach. 1935 erfolgte<br />

die Überleitung der Geschäfte der Niederlassung Auerbach<br />

i.Vogt. der Landesbank Westsachsen <strong>AG</strong> auf die mit der Gesellschaft<br />

im Vertragsverhältnis stehende Girozentrale Sachsen<br />

-öffentliche Bankanstalt- Zweiganstalt Auerbach.<br />

Los 694 Schätzwert 50-125 €<br />

Gontard & Henny <strong>AG</strong><br />

Leipzig, Aktie 1.000 Mark 30.1.1922<br />

(Auflage 750, R 5) EF<br />

Gründung 1915. Herstellung und Vertrieb von Seife und anderen<br />

chemischen und technischen Erzeugnissen, insbesondere<br />

die Übernahme und Fortführung der bisher unter der Firma<br />

Gontard & Henny in Leipzig-Plagwitz betriebenen Seifenfabrik.<br />

Los 695 Schätzwert 20-50 €<br />

Gorkauer Societäts-Brauerei <strong>AG</strong><br />

Gorkau Kr. Schweidnitz, Aktie 1.000 Mark<br />

25.10.1921 (Auflage 3000, R 4) EF<br />

Großformatiges Papier, sehr dekorativ gestaltet.<br />

Gründung 1858 als KGaA, <strong>AG</strong> ab 1886. Brauerei, Mälzerei und<br />

Limonadenfabrik. Hinzuerworben wurde die Genossenschaftsbrauerei<br />

Croischwitz (1920), das Waldenburger Brauhaus, die<br />

Stadtbrauerei Neurode und die Kastnersche Lagerbierbrauerei<br />

Habelschwerdt (1921) sowie das Braurecht des Frankensteiner<br />

Brauhauses (1922). Braustätten dann in Gorkau, Waldenburg<br />

und Neurode, Bierniederlagen in ganz Schlesien. Börsennotiz<br />

Breslau und Leipzig, Großaktionär war die Bank für Brauindustrie,<br />

Berlin-Dresden (heute Oetker-Konzern). Die Betriebe lagen<br />

nach 1945 auf polnischem Gebiet, die <strong>AG</strong> wurde im Westen<br />

abgewickelt und 1971 aufgelöst.<br />

Los 696 Schätzwert 175-300 €<br />

Gottfried Lindner <strong>AG</strong><br />

Ammendorf b. Halle a.S., Aktie 1.000<br />

Mark 15.6.1922 (Auflage 8000, R 7) EF<br />

Großes Hochformat, breite Umrahmung. “Ungültig”<br />

perforiert. Schon beim Aktienneudruck 1930<br />

aus dem Verkehr gezogen worden. Dieses Belegexemplar<br />

aus dem Firmenarchiv landete erst später<br />

(Abgabepflicht für alle Wertpapiere in der DDR)<br />

durch Zufall ebenfalls im Reichsbankschatz. Alle<br />

Lindner-Emissionen vor 1930 waren bislang völlig<br />

unbekannt!<br />

Gründung 1823, <strong>AG</strong> seit 1905. Erzeugnisse: Waggons, Straßenbahnwagen,<br />

Omnibusaufbauten, Lastanhänger, Flachsraufmaschinen.<br />

Werke in Ammendorf, Berlin, Dresden, Gaggenau,<br />

Köln, Königsberg, Hamburg und Nürnberg. Der Karosseriebau<br />

wurde 1928 an die Ambi-Budd-Presswerke in Berlin verkauft.<br />

1949 teilte sich die Geschichte: In Nürnberg wurde der zweite<br />

Hauptsitz angemeldet, die Werke Nürnberg, Gaggenau (Baden),<br />

Berlin-Tempelhof und Köln gingen wieder in Betrieb. 1952 Abschluß<br />

eines Pacht- und Lizenzvertrages mit der Waggonfabrik<br />

<strong>AG</strong> in Rastatt, dessen Kündigung 1956 wegen nicht ausreichender<br />

Rentabiliät der Anfang vom Ende war: 1965 kam im<br />

Westen der Konkurs. Das Werk Ammendorf wurde 1949 entschädigungslos<br />

von einer sowjetischen Aktiengesellschaft in<br />

Besitz genommen. Nach der Wende gehörte es zuletzt zur Daimler-Tochter<br />

Adtranz, die dann von Bombardier übernommen<br />

wurde. 2004 kam trotz erbitterter Gegenwehr von Belegschaft<br />

und Landesregierung das Aus auch für das traditionsreiche<br />

Ammendorfer Werk.<br />

59

Los 697 Schätzwert 600-750 €<br />

Gottfried Lindner <strong>AG</strong><br />

Ammendorf b. Halle a.S., Aktie 5.000 Mark<br />

14.4.1923 (Auflage 2000, R 12) VF+<br />

Großes Hochformat, breite Umrahmung. “Ungültig”<br />

perforiert. Schon beim Aktienneudruck 1930<br />

aus dem Verkehr gezogen worden. Dieses Belegexemplar<br />

aus dem Firmenarchiv landete erst später<br />

(Abgabepflicht für alle Wertpapiere in der DDR)<br />

durch Zufall ebenfalls im Reichsbankschatz. Alle<br />

Lindner-Emissionen vor 1930 waren bislang völlig<br />

unbekannt! Dieser Jahrgang ist ein Unikat aus<br />

dem Reichsbankschatz!<br />

Los 698 Schätzwert 800-1000 €<br />

Gottschalk & Co. <strong>AG</strong><br />

Kassel, Aktie 1.000 Mark 5.7.1905.<br />

Gründeraktie (Auflage 1500, R 10) VF<br />

Aktien dieser bedeutenden Textilfirma waren zuvor<br />

völlig unbekannt gewesen. Von der Gründeraktie<br />

wurden nur 3 Stück im Reichsbankschatz gefunden,<br />

dies ist jetzt das allerletzte noch verfügbare.<br />

Moritz Gottschalk und Johannes Coenning gründeten 1881 die<br />

Segeltuch und Schwerweberei Gottschalk. 1884 kauften sie<br />

das Gelände der Casseler Eisengießerei, die sich im damaligen<br />

Seilerweg, der späteren Schlachthofstr., befand. Ein Jahr später<br />

wurden hier Garne, Stoffe, Zelte, wasserdichte Wagendekken<br />

usw. produziert. 1905 Umwandlung in eine <strong>AG</strong> und Kauf<br />

der Weberei Dieterich und Lebon in Eschenstruth, die bis 1959<br />

eine Filiale blieb. 1938 hatten die Nationalsozialisten die Gottschalk<br />

& Co. <strong>AG</strong> enteignet (Moritz Gottschalk war Jude) und<br />

60<br />

Nr. 697 Nr. 714<br />

Nr. 698<br />

“arisiert”. Das Unternehmen wurde mit den Textilwerken Baumann<br />

& Lederer zusammengefasst, die Mehrheit an den neuen<br />

Unternehmen, der Hansa-Schwerweberei, hielt die Kasseler<br />

Industriellenfamilie Henschel. Gottschalk starb 1943 in Berlin.<br />

Seit 1965 ist die Straße in der Kasseler Nordstadt, in der sich<br />

seine Fabrik befand, nach ihm benannt. Gottschalks Enkelin<br />

Leni Frenzel, die nach Kriegsende aus dem Exil zurückkehrte,<br />

erhielt das Unternehmen zurück und baute die Fabrik ab Sommer<br />

1945 neu auf. An drei Standorten in Kassel, Gensungen<br />

und Zierenberg waren 1970 rund 600 Mitarbeiter beschäftigt,<br />

die Segeltuche, kunststoffbeschichtete Gewebe, Markisenstoffe,<br />

Zelte, Planen und Gartenschirme herstellten. 1990 kaufte<br />

die Fuldaer Mehler <strong>AG</strong> die Mehrheit. 1996 gingen zwei Bereiche<br />

der Weberei an das schwedische Unternehmen Borgstena<br />

AB. Ende der 90er Jahre lief die Produktion nach und nach<br />

aus. 2002 kaufte das Land Hessen das Gelände mit Blick auf<br />

die Erweiterung der benachbarten Universität. Während der do-<br />

Ai Wei posiert 2007 in Kassel in der ehemaligen<br />

Gottschalk-Zwirnerei vor Schlafnischen für seine<br />

Documenta-Aktion „Fairytale“<br />

cumenta 12 im Jahr 2007 rückte der chinesische Künstler Ai<br />

Weiwei die Gottschalk-Fabrik auf ungewöhnliche Weise ins<br />

Blickfeld. Er holte 1000 seiner Landsleute nach Kassel, die gemeinsam<br />

das Kunstwerk “Fairytale” (Märchen) schufen. Untergebracht<br />

waren sie in der ehemaligen Gottschalk-Zwirnerei.<br />

Los 699 Schätzwert 225-300 €<br />

Gottschalk & Co. <strong>AG</strong><br />

Kassel, Aktie 1.000 Mark 28.6.1920<br />

(Auflage 1000, R 9) EF-VF<br />

Nennwert 1932 auf 300 RM herabgesetzt.<br />

Los 700 Schätzwert 75-150 €<br />

Graphitwerk Kropfmühl <strong>AG</strong><br />

München, Aktie 100 RM 11.7.1929<br />

(Auflage 1800, R 5) EF<br />

Gegründet 1870, <strong>AG</strong> seit 1916. Die Gesellschaft betreibt das<br />

einzige Bergwerk für makrokristallinen Graphit in der Europäischen<br />

Union. Außerdem Beteiligungen an Graphitbergwerken<br />

in China, Sri Lanka und Zimbabwe. Heute noch international tätiger,<br />

börsennotierter Graphit-Spezialist.<br />

Los 701 Schätzwert 75-150 €<br />

Graphitwerk Kropfmühl <strong>AG</strong><br />

München, Aktie 1.000 RM 11.7.1929<br />

(Auflage 300, R 6) EF<br />

Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />

Los 702 Schätzwert 50-125 €<br />

Grevener Baumwoll-Spinnerei <strong>AG</strong><br />

Greven i.W., Aktie 1.000 Mark<br />

15.10.1920 (Auflage 1000, R 4) EF<br />

Bereits 1855 wurde das Unternehmen gegründet, 1899/1900<br />

Umwandlung in eine <strong>AG</strong>. Erzeugt wurden in der Dreicylinderspinnerei<br />

in Greven Rohgarne, Effektgarne und Zwirne in allen<br />

Variationen aus Baumwolle, Zellwolle und Synthetiks. Zudem<br />

wurde in Coesfeld (Westf.) als Zweigbetrieb eine Baumwollbuntweberei<br />

übernommen. In der letzten großen Textilkrise En-<br />

de der 1980er Jahre schloß auch dieser Traditionsbetrieb. Die<br />

Vermögenswerte wurden abgewickelt, 1999 dann Verkauf des<br />

<strong>AG</strong>-Mantels. Heute die GBS Asset Management <strong>AG</strong>. Seit Juli<br />

2008 wieder börsennotiert.<br />

Los 703 Schätzwert 100-175 €<br />

Grosse Leipziger Strassenbahn<br />

Leipzig, Actie 1.000 Mark 10.11.1898<br />

(Auflage 2000, R 5) EF-VF<br />

Großformatiges Papier, dekorativ mit funkensprühendem<br />

geflügelten Rad.<br />

Gründung 1895. Später wurden übernommen: 1896 die Leipziger<br />

Pferde-Eisenbahn-<strong>AG</strong> (gegr. 1872), 1916 die Leipziger<br />

Elektrische Straßenbahn und die Leipziger Allg. Kraft-Omnibus-<br />

Gesellschaft. 1920 ging der Betrieb in Eigenregie der Stadt<br />

Leipzig über, die Aktionäre erhielten eine Abfindung teils in bar,<br />

teils in Leipziger Stadtanleihen.<br />

Los 704 Schätzwert 100-175 €<br />

Große Mühle Oels <strong>AG</strong><br />

Oels i. Schles., Namensaktie 1.000 RM<br />

Febr. 1931 (Auflage 200, R 7) EF<br />

Ausgestellt auf Rittergutsbes. Hugo und Klaus von<br />

Poser, Groß Naedlitz, aus einem alten schlesischen<br />

Adelsgeschlecht.<br />

Gründung 1922 in Breslau unter der Firma Bielschowsky-Weigert-Werke<br />

<strong>AG</strong>. 1930 Fusion mit der Landwirtschaftlichen Produkten-<br />

und Mühlenbetriebs-GmbH und Umbenennung in Große<br />

Mühle Oels <strong>AG</strong>.<br />

Los 705 Schätzwert 20-50 €<br />

Großenhainer Webstuhl-<br />

und Maschinen-Fabrik <strong>AG</strong><br />

Großenhain, Aktie 1.000 RM März 1928<br />

(Auflage 1200, R 3) EF<br />

Gründung 1852 durch Anton Zschille, seit 1872 <strong>AG</strong>. Herstellung<br />

und Vertrieb von Textilmaschinen, insbes. Webstühlen.<br />

1888 Übernahme des Konkurrenzbetriebes May & Kühling in<br />

Chemnitz, welcher 1899 stillgelegt wurde. Börsennotiz Berlin<br />

und Leipzig, zuvor auch Chemnitz und Dresden. Die Firma wurde<br />

nach dem Krieg nicht verlagert.

Los 706 Schätzwert 50-100 €<br />

Großkraftwerk Franken <strong>AG</strong><br />

Nürnberg, Aktie 1.000 RM Mai 1942<br />

(Auflage 10704, R 5) UNC-EF<br />

Gründung 1911 durch die Stadtgemeinden Nürnberg und Fürth<br />

sowie die Elektrizitäts-<strong>AG</strong> vorm. Schuckert & Co. 1913 Inbetriebsetzung<br />

des Dampfkraftwerks Gebersdorf. 1920-22 Ausbau<br />

einer Regnitzwasserkraft in Hausen bei Forchheim (Ofr.).<br />

Ab 1922 enge Zusammenarbeit mit der Rhein-Main-Donau <strong>AG</strong><br />

(u.a. gemeinsame Betriebsführung der RMD-Wasserkraftwerke<br />

Kachlet und Viereth). 1958 Inbetriebnahme des Pumpspeicherwerks<br />

Happurg. 1967 Fertigstellung des Kraftwerks Franken II<br />

in Kriegenbrunn. Stromlieferungen ausschließlich an Weiterverteiler<br />

(u.a. Energie- und Wasserversorgung <strong>AG</strong> sowie Verkehrs-<br />

<strong>AG</strong> Nürnberg und die Stadtwerke Fürth) und industrielle Großkunden.<br />

Mehrheitsaktionär war lange Zeit die Stadt Nürnberg.<br />

2001 in der E.ON Bayern <strong>AG</strong> aufgegangen.<br />

Los 707 Schätzwert 20-50 €<br />

Grosskraftwerk Mannheim <strong>AG</strong><br />

Mannheim, 5 % Teilschuldv. 500 RM<br />

1.4.1940 (Auflage 3000, R 4) EF<br />

Gründung 1921 durch die Stadt Mannheim, die Pfalzwerke,<br />

das Badenwerk, die Neckar-<strong>AG</strong> und die Rhein-Haardt-Bahngesellschaft.<br />

Betrieb eines Großkraftwerks und Abgabe des<br />

Stroms an die Großaktionäre zu Selbstkosten. Seit 1954 mit Inbetriebnahme<br />

des Werk II 600 m stromabwärts vom Stammwerk<br />

auch Stromlieferungen an die Deutsche Bundesbahn.<br />

Weitere Heizkraftwerksblöcke wurden in den 70er und 80er<br />

Jahren in Betrieb genommen. Seit 2002 ist die RWE Power <strong>AG</strong><br />

neuer Großaktionär.<br />

Los 708 Schätzwert 10-40 €<br />

Grün & Bilfinger <strong>AG</strong><br />

Mannheim, Aktie 1.000 RM Aug. 1941<br />

(Auflage 8000, R 1) UNC-EF<br />

Gründung 1880, seit 1906 <strong>AG</strong>. Die “Grünfinger” (so der prägnante<br />

Börsenname) übernahmen 1971 eine Mehrheitsbeteiligung<br />

an der Julius Berger-Bauboag <strong>AG</strong>, Wiesbaden (früher<br />

Berlin), 1975 dann zur Bilfinger + Berger Bau <strong>AG</strong> verschmolzen.<br />

Bis heute eine der drei großen börsennotierten Baufirmen.<br />

Los 709 Schätzwert 300-375 €<br />

Grüner-Bräu <strong>AG</strong><br />

Fürth, Aktie 200 RM 14.12.1936 (Auflage<br />

2250, R 9) UNC<br />

Zuvor völlig unbekannt gewesene Emission.<br />

Gründung 1863, <strong>AG</strong> ab 1896 als Aktienbrauerei Fürth vorm.<br />

Gebr. Grüner, ab 1926 Grüner-Bräu-<strong>AG</strong>. 1936 Übernahme der<br />

<strong>AG</strong> Brauerei Zirndorf bei Nürnberg, 1939/40 der Nürnberger<br />

Eisfabriken Hans Fürsattel. 1969 erwarb die Schickedanz-<br />

Gruppe 25% der Aktienanteile, 1972 wurde die Brauerei in die<br />

Patrizier-Bräu integriert. 1977 Einstellung der Produktion.<br />

1996 in die Tucher Bräu KG eingebracht, jetzt INKA-<strong>AG</strong> für Beteiligungen<br />

(Inselkammer-Gruppe).<br />

Nr. 709<br />

Los 710 Schätzwert 100-150 €<br />

Grünsteinwerke Rentzschmühle <strong>AG</strong><br />

Rentzschmühle, Aktie 100 RM 1.5.1941<br />

(Auflage 112, R 7) VF<br />

Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Gründung 1912 zur Übernahme des 1906 eröffneten Steinbruchbetriebs<br />

von Ing. Oskar Teuschler bei Greiz im Vogtland (3,5<br />

km südlich von Elsterberg) mit eigenem Bahnanschluß an die<br />

“untere Bahn” zwischen Plauen und Greiz. “Grünstein” oder<br />

“Grünporphyr” war die früher übliche Bezeichnung für grüngefärbte<br />

Eruptivgesteine wie Diabas und Diorit aus den selurischdevonischen<br />

Sedimentärschichten. Spezialität des Steinbruchs<br />

waren Rentzschmühler Grünsteine für Haussockel, Brücken und<br />

Ehrenmale (verwendet u.a. beim Bau des Zwickauer Bahnhofs<br />

und der Elstertalbrücke), vor allem aber wurde Schotter für Eisenbahnbauten<br />

im Raum Zwickau und Gera geliefert. Mit 14 Beschäftigten<br />

nahm die Firma ohne jede Ausrüstung nach dem 2.<br />

Weltkrieg den Betrieb wieder auf, wurde 1946 in Volkseigentum<br />

überführt (VEB Grünsteinwerke Rentzschmühle). 1963 Betriebsstilllegung<br />

wegen völlig ungenügender technischer Ausstattung,<br />

1964-67 Neubau einer vollmechanisierten Splitt- und Schotteranlage.<br />

1974 an den VEB Zuschlagstoffe und Natursteine Gera<br />

angegliedert. Nach der Wende übernahm 1990 die Neusser Firma<br />

Werhahn & Nauen (Basalt-Actien-Gesellschaft Linz) den<br />

Steinbruchbetrieb, der heute als einer von vier Produktionsstandorten<br />

zur “Hartsteinwerke Bayern/Thüringen” gehört.<br />

Los 711 Schätzwert 20-40 €<br />

Grund-Bank <strong>AG</strong><br />

Leipzig, Aktie 100 RM April 1936 (Auflage<br />

1000, R 2) EF<br />

Gründung 1931, nur wenige Jahre später wieder liquidiert.<br />

Los 712 Schätzwert 50-100 €<br />

Grundstücks-<strong>AG</strong> am Potsdamer Platz<br />

(Haus Vaterland)<br />

Berlin, Aktie 1.000 RM April 1940<br />

(Auflage 2000, R 5) EF<br />

Gründung 1909, bis 1911 Baugesellschaft am Potsdamer Platz, bis<br />

1937 Bank für Grundbesitz und Handel <strong>AG</strong>. Verwaltung der der Gesellschaft<br />

gehörenden Grundstücke (Vaterland-Gebäude), in dem<br />

u.a. die Universum-Film <strong>AG</strong> mit den „Kammerlichtspielen“ Mieter<br />

waren. Nach dem Krieg ein nutzloses Ruinengrundstück direkt an<br />

der Mauer, wurde nach der Wende das Areal mitten auf dem Pots-<br />

damer Platz Gegenstand heißester Spekulationen - schließlich kam<br />

es in den Besitz des inzwischen in Konkurs gegangenen Bauträgers<br />

Roland Ernst, der zur Erlangung des Grundstücks damals für die<br />

Haus-Vaterland-Aktien über 48.000 DM pro Stück zahlte.<br />

Los 713 Schätzwert 30-75 €<br />

Grundwert <strong>AG</strong><br />

Hamburg, Aktie 1.000 RM 11.5.1928<br />

(Auflage 1100, R 4) EF<br />

Gegründet 1927 durch die Dresdner Bank (bis 1972 mit knapp 95<br />

% Großaktionär) zwecks Erbauung grosser Lichtspieltheater und<br />

Geschäftshäuser. Die Gesellschaft errichtete und betrieb die größten<br />

Filmtheater in Hamburg, München, Ludwigshafen, Nürnberg<br />

und Dresden. Als letztes Bauprojekt wurde 1930 auf einem 1928<br />

erworbenen Grundstück in der Hamburger Dammtorstraße das bekannte<br />

“Deutschlandhaus” errichtet. 1944/45 Zerstörung sämtlicher<br />

Filmtheater bei Luftangriffen, der verbliebene Grundbesitz in<br />

Hamburg wurde durch die britische Militärregierung beschlagnahmt.<br />

1947/48 Einbau eines Behelfstheaters im erhalten gebliebenen<br />

Foyer des Filmtheaters in Nürnberg und erneuter Ausbau<br />

des großen Konzertkaffees im “Pfalzbau” in Ludwigshafen,<br />

1949/50 Umbau des Vordergebäudes des großen Lichtspieltheaters<br />

in München (Sonnenstr. 8) zu Bürozwecken. Der Grundbesitz in<br />

München wurde 1956 und der “Pfalzbau” in Ludwigshafen 1961 (<br />

an die Stadt Ludwigshafen) verkauft. Der verbleibende Grundbesitz<br />

in Nürnberg sowie das “Deutschlandhaus” in Hamburg, Drehbahn<br />

1 III gingen 1972 auf den Großaktionär Dresdner Bank <strong>AG</strong> über, auf<br />

den die Ges. am 31.10.1972 verschmolzen wurde.<br />

Los 714 Schätzwert 600-750 €<br />

Gruppen-Gasund<br />

Elektrizitätswerk Bergstraße <strong>AG</strong><br />

Bensheim, Sammelaktie 10 x 1.000 RM<br />

1.4.1925 (Auflage nur 20 Stück, R 12),<br />

ausgestellt auf die Gemeinde Jugenheim<br />

a.d.B EF-VF<br />

Großes Hochformat, schöne Umrahmung aus<br />

Weinlaub. Diese bislang unbekannt gewesene<br />

Emission ist ein Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />

Gegründet 1886 als “Gaswerk Bensheim <strong>AG</strong>”, umfirmiert 1909<br />

nach Anschluß auch der Gemeinden Auerbach, Zwingenberg,<br />

Alsbach, Jugenheim, Bickenbach und Hähnlein in “Gruppengaswerk<br />

Bergstraße <strong>AG</strong>” und nach Aufnahme auch der Stromversorgung<br />

1914 wie oben. Aktionäre: Die Städte Bensheim<br />

(63,1 %) und Zwingenberg (13,3 %) und die Gemeinden Alsbach<br />

(5,8 %), Bickenbach (5,1 %), Jugenheim (7,9 %), Seeheim<br />

(1,0 %) und Hähnlein (3,9 %). In dieser Struktur besteht<br />

das GGEW noch heute, macht mit ca. 150 Mitarbeitern rd. 160<br />

Mio. € Jahresumsatz und beliefert rd. 140.000 Kunden. Der<br />

Strom wird von der Heag bezogen, Ferngas von der Südhessischen<br />

Gas- und Wasser <strong>AG</strong> in Darmstadt.<br />

Nr. 715<br />

Nr. 722<br />

Los 715 Schätzwert 300-375 €<br />

Gruppengaswerk Bergstraße <strong>AG</strong><br />

Bensheim, Aktie 1.000 Mark 1.4.1911<br />

(Auflage nur 20 Stück, R 9), ausgestellt auf<br />

die Gemeinde Jugenheim (Hessen) EF+<br />

Großes Hochformat mit schöner Umrahmung und<br />

Kapitälchen, Originalunterschriften.<br />

Los 716 Schätzwert 50-125 €<br />

Gummiwerk Sonneberg <strong>AG</strong><br />

Sonneberg, Aktie 1.000 RM Sept. 1927<br />

(Auflage 150, R 5) UNC-EF<br />

Gründung 1925 zur Herstellung und zum Vertrieb von Gummiwaren<br />

aller Art. 1928 wurde bereits das Konkursverfahren eröffnet,<br />

1932 ist die Firma erloschen.<br />

Los 717 Schätzwert 50-125 €<br />

Gummiwerke Becker <strong>AG</strong><br />

Heidenheim a.d.Brenz, Aktie 100 RM<br />

31.3.1943 (Auflage 2368, R 5) UNC<br />

Fortbetrieb der 1906 von Gustav Becker gegründeten Fabrik, in<br />

der Gummiwalzen und technische Gummiwaren hergestellt<br />

wurden. Börsennotiz damals im Freiverkehr Stuttgart. 1951<br />

Neubau einer zweiten Fabrik in der Paulstrasse, 1967 Errichtung<br />

eines Zweigwerkes in Düren. Die auf Gummiwalzen für die<br />

Papierindustrie spezialisierte Firma bewegte sich konsequenterweise<br />

auf ihre Hauptabnehmer zu und baute 1987 sogar ein<br />

Reparaturwerk in Finnland. 1991 in eine GmbH umgewandelt.<br />

Los 718 Schätzwert 20-75 €<br />

Gustav Adolf Weitzel Dampfpflugund<br />

Dampfwalzenunternehmung <strong>AG</strong><br />

Eisleben, Aktie 1.000 Mark 15.6.1923<br />

(R 3) EF<br />

Gründung 1922. Dampfpflüge, Dampfdreschmaschinen und<br />

Dampfstraßenwalzen wurden im Lohnauftrag eingesetzt,<br />

außerdem Übernahme von Straßenbauarbeiten. 1919/20 übernahm<br />

im Zuge ihrer Umstellung auf Friedensarbeiten die Rheinische<br />

Metallwaaren- und Maschinenfabrik in Düsseldorf<br />

(Rheinmetall) eine Beteiligung.<br />

61

Los 719 Schätzwert 10-40 €<br />

H. Berthold Messinglinienfabrik<br />

und Schriftgiesserei <strong>AG</strong><br />

Berlin, Aktie 100 RM 23.6.1932 (Auflage<br />

10670, R 1, kpl. Aktienneudruck) UNC-EF<br />

Gründung 1858, <strong>AG</strong> seit 1896. Erzeugnisse: Schriften und Messinglinien<br />

für Buchdruckzwecke, Bedarfsartikel für das graphische<br />

Gewerbe. Berthold expandierte rasch: Übernommen wurde<br />

1897 die Schriftgießerei Bauer & Co. in Stuttgart und Düsseldorf,<br />

1899 Errichtung einer Fabrik in St. Petersburg, ferner<br />

übernommen 1905 J. H. Rust & Co. in Wien, 1917 Emil Gursch<br />

in Berlin, 1918 die Schriftgießereien Gottgried Böttger, F. A.<br />

Brockhaus, C. F. Rühl in Leipzig und A. Kahle Söhne in Weimar,<br />

1920 Julius Klinkhardt in Leipzig, 1922 C. Kloberg in Leipzig<br />

und 1928 die Schriftgießerei der A.-G. für Schriftgießerei und<br />

Maschinenbau in Offenbach/Main. In Riga bestand bei der H.<br />

Berthold Schriftgießerei H. Leunig & Co. eine 100 %ige Beteiligung,<br />

außerdem mit je 50 % bei der Erste ungarische Schriftgießerei<br />

<strong>AG</strong> in Budapest und der Haas’sche Schriftgießerei <strong>AG</strong><br />

in Münchenstein bei Basel beteiligt. Mit dem Niedergang des<br />

Buchdrucks mußte das Produktionsprogramm ab Ende der 60er<br />

Jahre völlig umgestellt werden: Berthold wurde zum größten<br />

Hersteller von Fotosetzmaschinen in Europa. 1971 umfirmiert in<br />

H. Berthold <strong>AG</strong>, 1979 Umzug in die vormalige Fabrik der Loewe<br />

Opta GmbH in Berlin-Steglitz. Die immensen Entwicklungskosten<br />

der völlig neuen Fotosatz-Technologie (bei der auch schon<br />

Lasertechnik zum Eisantz kam) wurden aber nie wieder eingespielt:<br />

1993 ging die Traditionsfirma in Konkurs.<br />

Los 720 Schätzwert 50-120 €<br />

H. Brüninghaus Söhne <strong>AG</strong><br />

Barmen, Aktie 100 RM 9.7.1927 (Auflage<br />

2600, R 5, kpl. Aktienneudruck) EF<br />

Gründung 1905, Betrieb einer Weberei in Barmen-Rittershausen<br />

(Schwarzbachstr. 9/13). Der Verlust einer großen Beteiligung<br />

in Österreich als Folge des 1. Weltkrieges machte 1919<br />

eine Kapitalherabsetzung erforderlich und schwächte die Firma<br />

dauerhaft. 1929 mußte als Folge hoher Zinslasten bei unzureichender<br />

Beschäftigung der Betrieb eingestellt werden, die <strong>AG</strong><br />

trat in Liquidation.<br />

Los 721 Schätzwert 30-75 €<br />

H. & F. Wihard <strong>AG</strong><br />

Liebau i. Schl., Aktie 500 RM Aug. 1929<br />

(Auflage 3000, R 5) EF<br />

Gründung 1857 als oHG, <strong>AG</strong> seit 1920. Leinenweberei. Erzeugt<br />

wurden Reinleinen, Halbleinen und Mischgewebe. Börsen-Notiz<br />

im Freiverkehr Berlin. Beteiligungen an der Wihardschen<br />

Flachsspinnerei GmbH, Liebau und den Flachswerken Wartheland<br />

<strong>AG</strong>, Wildschütz.<br />

Los 722 Schätzwert 200-250 €<br />

H. Förster & Co. <strong>AG</strong><br />

Leipzig, Aktie 1.000 Mark 25.9.1918.<br />

Gründeraktie (Auflage 750, R 9) VF<br />

Großes Querformat, fast ganzflächiger Unterdruck<br />

eines Flügels mit hochgeklapptem Deckel.<br />

1895 übernehmen die Klavierbauer Eduard Hermann Förster<br />

und Gottwerth Dimler in Leipzig die Klavierfabrik Serbser & Co.<br />

und führen sie als oHG H. Förster & Co. weiter. 1906 Aufnahme<br />

der Produktion pneumatischer Klaviere. 1908 - die Fabrik<br />

beschäftigt inzwischen 120 Arbeiter - Umzug in die neue Klavierfabrik<br />

in der Kohlgartenstr. 52 (außerdem Holzlager und -<br />

trocknung in der Comeniusstraße). 1918 Umwandlung in eine<br />

62<br />

<strong>AG</strong>. 1924 scheidet Hermann Förster aus der Firma aus. Bald<br />

darauf gerät die gesamte deutsche Pianoforteindustrie, deren<br />

unumstrittenes Zentrum die “Musikhauptstadt” Leipzig ist, in<br />

eine existentielle Krise. Das Geschäftsjahr 1928 schließt bei<br />

Förster nach Absatzeinbrüchen mit einem hohen Verlust ab, eine<br />

Produktionsumstellung erscheint nicht möglich. Daraufhin<br />

ziehen sich die Banken aus dem Aufsichtsrat der in Leipzig<br />

börsennotierten <strong>AG</strong> zurück und sperren die Kredite, Förster<br />

muß die Zahlungen einstellen. Während des 1929 beschlossenem<br />

gerichtlichen Vergleichsverfahrens wird der Betrieb fortgeführt,<br />

der Vergleich scheitert aber erneut am Verhalten der<br />

Banken. 1931 Konkurseröffnung mangels Masse abgelehnt.<br />

Los 723 Schätzwert 100-150 €<br />

H. Förster & Co. <strong>AG</strong><br />

Leipzig, Aktie 1.000 Mark 10.10.1923<br />

(Auflage 5000, R 9) EF<br />

Großer Flügel mit hochgeklapptem Deckel im<br />

Unterdruck. Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Los 724 Schätzwert 300-375 €<br />

H. Henninger-Reifbräu <strong>AG</strong><br />

Erlangen, Aktie 1.000 Mark 19.1.1922<br />

(Auflage 1400, R 8) VF<br />

Zuvor völlig unbekannt gewesen und die älteste<br />

verfügbare Ausgabe dieser regional jahrzehntelang<br />

bedeutsamen Brauerei.<br />

Gründung des Stammhauses bereits 1690, <strong>AG</strong> ab 1896 als Actienbrauerei<br />

Erlangen vorm. Gebr. Reif. Am 8.4.1905 wurde die<br />

Brauerei H. Henninger in Erlangen erworben, beide Betriebe<br />

vereinigt und die Firma umbenannt in H. Henninger-Reifbräu<br />

<strong>AG</strong>. 1918/19 Verkauf der Mälzerei an die Konsumgenossenschaft<br />

Erlangen. Erwerb der 1. Erlanger Aktienbrauerei vorm.<br />

Karl Niklas. Bis 1972 war die <strong>AG</strong> eigenständig, dann wurde sie<br />

in die neu gegründete “Patrizier-Bräu <strong>AG</strong>” in Nürnberg eingebracht.<br />

Los 725 Schätzwert 450-600 €<br />

H. Schomburg & Söhne <strong>AG</strong><br />

Berlin-Moabit, Aktie 1.000 Mark Okt. 1897.<br />

Gründeraktie (Auflage 1000, R 9) VF<br />

Schöne fast barocke Umrahmung mit Blütenornamentik.<br />

Daß diese zuvor völlig unbekannt gewesenen<br />

Aktien erhalten blieben ist ungewöhnlich, an<br />

sich hätten sie nach der Vollfusion mit der Porzellanfabrik<br />

Kahla 1927 aus dem Verkehr gezogen<br />

werden müssen. Minimale Randschäden perfekt<br />

restauriert.<br />

Ursprung des Unternehmens ist der 1854 gegründete “Thonwaren-<br />

und Braunkohlen-Actien-Verein Großdubrau”, wo einfache<br />

Tonwaren und Ziegel gefertigt wurden. Er nutzte den Umstand,<br />

daß bei dem um 1850 begonnenen Braunkohleabbau<br />

auch Ton- und Kaolinschichten im Erdreich zu Tage tragen. Zu<br />

Ehren der sächsischen Prinzessin Margarethe, einer Tochter des<br />

Königs Johann, erhielt das Werk 1857 den Namen “Margarethenhütte”.<br />

1872 kaufte der Berliner Unternehmer Hermann<br />

Schomburg die Margarethenhütte, 1897 wandelte die Familie<br />

die Firma erneut in eine <strong>AG</strong> um. Schomburg erkannte ungewöhnlich<br />

früh, welche Zukunftsaussichten die Kommunikationsund<br />

Elektrotechnik haben würde und spezialisierte die Fabrik<br />

auf die Herstellung von Isolatoren. Schomburg-Isolatoren wurden<br />

deutschlandweit eingesetzt, so in Telegrafenleitungen des<br />

Reichspostamtes ab 1876 und 1891 in der ersten deutschen<br />

Hochspannungsüberlandleitung von Lauffen am Neckar nach<br />

Frankfurt/Main. An der Wende zum 20. Jh. hatten Schomburg-<br />

Isolatoren Weltgeltung und wurden in aller Herren Länder exportiert.<br />

Der Erfolg gründete auf der technologischen Spitzen-<br />

Elektromast mit Langstab-Isolatoren der<br />

Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren GmbH<br />

stellung, die das Werk immer zu verteidigen vermochte. So wurde<br />

1900 das erste Hochspannungs-Prüffeld in Betrieb genommen,<br />

1913 folgte ein 300.000-Volt-Freileitungs-Versuchsfeld,<br />

1921 ging die damals weltweit modernste Tunnelofenhalle mit<br />

zwei 80 m langen gasbeheizten Tunnelöfen in Betrieb. 1921/22<br />

Übernahme von Mehrheitsbeteiligungen an der Tonwarenfabrik<br />

Schwandorf in Bayern und der Porzellanfabrik Josef Schachtel<br />

im schlesischen Sophienau (Kr. Waldenburg). In Roßlau a. Elbe<br />

bestand ein Zweigwerk zur Herstellung von Haushaltsporzellan<br />

(1932 stillgelegt). In der schwierigen Zeit nach dem 1. Weltkrieg<br />

kam es 1922 zu einer Interessengemeinschaft mit dem Hauptkonkurrenten,<br />

der Porzellanfabrik Kahla <strong>AG</strong> und im gleichen<br />

Jahr zur Gründung der HESCHO (Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren<br />

GmbH), die in Deutschland sofort Hauptlieferant von Hochspannungsisolatoren<br />

wurde. Die Aktien waren in Berlin börsennotiert,<br />

Großaktionär war seit den 1920er Jahren mit 92 % die<br />

Porzellanfabrik Kahla, was 1927 in der Vollfusion mit Kahla<br />

mündete. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Fabrik von den Russen<br />

vollständig demontiert, die Tunnelofenanlage und das<br />

Hauptfabrikationsgebäude wurden zerstört. Im April 1946 begann<br />

man in der völlig zerstörten Fabrik notdürftig wieder mit<br />

der Herstellung von Gebrauchsgeschirr, bald wurden auch wieder<br />

Isolatoren gefertigt. 1948 Enteignung und Weiterführung als<br />

“VEB Elektroporzellanwerk Margarethenhütte Großdubrau”. Die<br />

ständige Modernisierung des Betriebes war genau zur “Wende”<br />

1989 abgeschlossen, was sich allerdings als Ironie des Schikksals<br />

entpuppte: Mitte 1991 wird der Betrieb von der Treuhandanstalt<br />

geschlossen, am 28.5.1991 verlassen als letzte Lieferung<br />

Ventilableiter für ABB die Margarethenhütte. Eine der ältesten<br />

Fertigungsstätten von technischer Keramik in Deutschland<br />

wird heute vom Förderverein Margarethenhütte Großbubrau e.V.<br />

als Museum unterhalten. Gerade erst am 5.10.2009 öffnete<br />

das Museum für das Publikum.<br />

Los 726 Schätzwert 150-200 €<br />

H. Schomburg & Söhne <strong>AG</strong><br />

Grossdubrau i. Sa., Aktie 1.000 Mark Mai<br />

1923 (Auflage 24500, R 8) EF-VF<br />

Schöne fast barocke Umrahmung mit Blütenornamentik.<br />

Daß diese Aktien erhalten blieben ist ungewöhnlich,<br />

an sich hätten sie nach der Vollfusion<br />

mit der Porzellanfabrik Kahla 1927 aus dem Verkehr<br />

gezogen werden müssen.<br />

Nr. 724 Nr. 725<br />

Los 727 Schätzwert 500-625 €<br />

H. Stodiek & Co. <strong>AG</strong><br />

Bielefeld, Aktie 1.000 Mark Aug. 1902.<br />

Gründeraktie (Auflage 1000, R 8) EF<br />

Dekorative Umrandung im Historismusstil. Originalunterschriften.<br />

Sämtliche Stodiek-Vorkriegsausgaben<br />

waren zuvor völlig unbekannt gewesen!<br />

Gründung 1875 als KG, <strong>AG</strong> seit 1902. Erzeugung von Superphosphat<br />

und Mehrnährstoff-Dünger. Die Werke in Löhne (errichtet<br />

1878) und Kaarst (errichtet 1905) wurden 1951 an die<br />

KG Wilhelm Stodiek GmbH & Co. verpachtet und 1984 auf die<br />

Stodiek Dünger GmbH in Ludwigshafen übertragen. 1998 Reaktivierung<br />

des Börsenmantels, Umfirmierung in “Stodiek Europa<br />

Immobilien <strong>AG</strong>” und Sitzverlegung zum neuen Mehrheitsaktionär<br />

IVG nach Bonn.<br />

Los 728 Schätzwert 225-300 €<br />

H. Stodiek & Co. <strong>AG</strong><br />

Bielefeld, Aktie 500 RM März 1930<br />

(Auflage 3000, R 9) EF-<br />

Los 729 Schätzwert 20-50 €<br />

H. Th. Böhme <strong>AG</strong><br />

Chemnitz, Aktie 1.000 Mark 29.1.1921<br />

(Auflage 2000, R 3) EF-<br />

Großformatig und dekorativ, zwei Vignetten mit<br />

Ansichten der Fabriken in Chemnitz und Oberlichtenau.

Gründung 1881, <strong>AG</strong> seit 1909. Grosshandel mit Drogen, Farben,<br />

Chemikalien, Vegetabilien sowie Kräuterschneiderei. Außerdem<br />

Herstellung von Spezialseifen (hier wurde mit “Fewa” das erste<br />

synthetische Waschmittel der Welt entwickelt und produziert)<br />

und -ölen für die Textil- und Lederindustrie. Mit meist zweistelligen<br />

Dividenden ein hochrentables Unternehmen. Zweigniederlassung<br />

in Hamburg. 1950 Sitzverlegung nach Hamburg (Neuer<br />

Wall 19-23), anschließend in eine GmbH umgewandelt.<br />

Los 730 Schätzwert 600-750 €<br />

Hänsel & Co. <strong>AG</strong><br />

Forst (Lausitz) / Görlitz, Interimsschein<br />

1.522.000 RM aus dem Gründungsjahr<br />

der <strong>AG</strong> 1930, verbriefte den gesamten<br />

knapp 70 %igen Anteil des Aktionärs<br />

Bruno Henschke (R 12) VF+<br />

Mit mehrfachen Originalunterschriften von Heinrich<br />

Otto (Aufsichtsratsvorsitzender, Bankdirektor<br />

aus Görlitz) und Bruno Henschke (Vorstand). Interessant<br />

an der Sammelaktie ist insbesondere, daß<br />

Nennwertveränderungen auf Grund einer Kapitalherabsetzung<br />

1936 sowie einer Kapitalerhöhung<br />

aus Gesellschaftsmitteln 1942 auf der ursprünglichen<br />

Urkunde selbst nachgetragen wurden. Ein<br />

Unikat aus dem Reichsbankschatz.<br />

Gegründet 1923 als “Haargarnspinnerei <strong>AG</strong>” in Konstanz, 1925<br />

Sitzverlegung nach Steißlingen (Baden). 1930 Fusion mit der<br />

oHG Hänsel & Co. in Forst (Lausitz), zugleich Umfirmierung in<br />

Hänsel & Co. <strong>AG</strong> und Sitzverlegung nach Forst. Der Forster Betrieb<br />

war 1908 von Bruno Henschke mit gerade einmal 26 Mitarbeitern<br />

gegründet worden zur Weiterentwicklung der Erfindung<br />

von Oswald Hänsel, Rosshaare zu einem verwebbaren<br />

Faden zu verzwirnen. 1911 zerstörte ein Großbrand das Werk,<br />

doch Henschke machte unbeirrt weiter. Die ab 1927 für das<br />

Schneiderhandwerk erscheinende Werkszeitung “Hänsel-<br />

Echo” erreichte bis Kriegsbeginn 1939 eine reichsweit vertrie-<br />

bene Auflage von 120.000 Exemplaren. Die Hänselwerke<br />

deckten jetzt mit über 2.000 Mitarbeitern die Hälfte des deutschen<br />

Bedarfs an Einlagenstoffen für Herren- und Damen-<br />

Oberbekleidung. Alleinaktionäre waren die beiden Vorstandsmitglieder<br />

Bruno Henschke (knapp 70 %) und Carl Ersel (gut<br />

30 %). Zweigbetriebe bestanden in Franzendorf-Reichenberg<br />

im Sudetengau (Hänsel & Co.) sowie im schlesischen Langenbielau<br />

(Baumwollspinnerei Froehlich). Demontage und Enteignung<br />

machten dem Betrieb in der Lausitz ein Ende, die aus den<br />

Trümmern gegründete Hänselwerk VVEB kam nie richtig in<br />

Gang. Bruno Henschke konnte nach Hamburg fliehen und versuchte<br />

dort 1946 einen Neuanfang, 1948 ging er mit seiner<br />

Firma nach Iserlohn. Er starb 1950. Zwar wurde die Haargarnspinnerei,<br />

der Ursprung des Unternehmens, in den 1970er<br />

Jahren geschlossen, aber mit ständig neu entwickelten verstärkenden<br />

Stoffen gibt es die Hänsel-Textil GmbH mit 250 Mitarbeitern<br />

weltweit (seit 1991 als Teil der Finanzholding Kufner-<br />

Gruppe) bis heute. In Oktober 2008 feierte die Firma ihr 100jähriges<br />

Jubiläum, ein Jahr später war der Insolvenzantrag eine<br />

bittere Zäsur, der Betrieb produziert aber weiter.<br />

Logo der noch heute existierenden<br />

Hänsel Textil GmbH<br />

Los 731 Schätzwert 20-50 €<br />

Hafenmühle in Frankfurt am Main <strong>AG</strong><br />

Frankfurt a.M., Aktie 1.000 RM 22.7.1930<br />

(Auflage 1440, R 5) UNC-EF<br />

Gründung 1868 in Hausen als Mehl- und Brotfabrik der Firma<br />

May & Co., seit 1881 <strong>AG</strong>. 1908 Verkauf des Grundstückes in<br />

Hausen an die Stadt Frankfurt, 1911 Betriebseröffnung der<br />

neuen Mühle im Frankfurter Hafen (Franziusstr. 18-20) und aus<br />

diesem Anlass Umfirmierung in „Hafenmühle“. Großaktionär<br />

war ein Konsortium um das Bankhaus Alwin Steffan. Börsennotiz<br />

Frankfurt. 1964 in eine GmbH umgewandelt. Zusammen<br />

mit den ebenfalls im Osthafen ansässigen Wolff-Mühlenwerken<br />

später Teil der Hildebrandmühlen (Marke “Aurora” mit dem<br />

Sonnenstern) und damit des Konzerns der VK-Mühlen geworden.<br />

In 2010 kamen Schließungsgerüchte auf.<br />

Los 732 Schätzwert 30-75 €<br />

H<strong>AG</strong>EDA Handelsgesellschaft<br />

Deutscher Apotheker <strong>AG</strong><br />

Berlin, Aktie 1.000 RM 2.10.1926<br />

(Auflage 500, R 5) EF<br />

Gründung 1902 als “Einkaufsgenossenschaft der Apothekenbesitzer<br />

Berlins”. 1904 Umwandlung in die “Handelsgesellschaft<br />

deutscher Apotheker mbH”, seit 1921 <strong>AG</strong>. In rascher Folge wurden<br />

im ganzen Reich Zweigniederlassungen errichtet, so 1904 in<br />

München, 1905 in Köln, 1908 in Dresden, 1911 in Breslau und<br />

Hamburg, 1912 in Frankfurt (Main). 1906 Errichtung einer eigenen<br />

Verbandstoff-Fabrik, 1911 einer Fabrik für Ampullen. Gleichzeitig<br />

Ausbau der Abt. Reagenzien und der homöopathischen Abteilung.<br />

1915 Bau einer Salbenfabrik. Ab 1922 auch Herstellung<br />

bakteriologischer Präparate. 1924 Errichtung einer Tabletten-,<br />

Dragier- und Pillenfabrik in Berlin-Reinickendorf. Für den riesigen<br />

Fuhrpark bestand sogar ein eigener Karosseriebaubetrieb (die<br />

1920 gegründete Brandenburgische Automobil-Reparaturwerkstatt<br />

GmbH). 1950 Sitzverlegung nach Köln. Die <strong>AG</strong> ist bis heute<br />

börsennotiert und gehört mit fast 5 Mrd. € Jahresumsatz zu den<br />

führenden deutschen Pharmagroßhändlern. Großaktionär ist mit<br />

über 95 % die Familie Merckle in Blaubeuren.<br />

Los 733 Schätzwert 75-125 €<br />

Hallenbau Land und Stadt <strong>AG</strong><br />

Magdeburg, Aktie 1.000 RM März 1932<br />

(Auflage nur 90 Stück, R 6) VF.<br />

Gründung 1922 zum Bau und Betrieb einer Halle um Ausstellungen<br />

und Versteigerungen von Vieh, landwirtschaftlichen Maschinen,<br />

Geräten und Produkten zu veranstalten. Die Halle wurde<br />

in einer Stahlbetonskelettkonstruktion errichtet. Großaktionär<br />

war zuletzt die Stadt Magdeburg. In den 50er Jahren als Sporthalle<br />

benutzt. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz<br />

Los 734 Schätzwert 40-80 €<br />

Hallenbau Land und Stadt <strong>AG</strong><br />

Magdeburg, Aktie Reihe A 100 RM<br />

15.5.1939 (Auflage 350, R 5) EF<br />

Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />

Los 735 Schätzwert 20-60 €<br />

Hamburg-Amerikanische<br />

Packetfahrt-<strong>AG</strong><br />

Hamburg, Aktie 100 RM Juli 1936<br />

(Auflage 450000, nach tlw. Umtausch in<br />

1.000-RM-Aktien noch 110000, R 2) UNC<br />

Mit HAP<strong>AG</strong>-Flagge.<br />

Gründung 1847. Drei große Segler waren die ersten Fahrzeuge<br />

der Hamburg-Amerika-Linie, die aber bald durch Dampfschiffe<br />

ersetzt wurden. Ende des 19. Jh. war die Flotte auf über 40<br />

Dampfer angewachsen. Befahren wurden die Linien von Hamburg<br />

nach New York, Baltimore, Philadelphia, Boston, Canada,<br />

New Orleans, von Stettin nach New York sowie von Italien nach<br />

New York und nach Argentinien. Verträge sicherten der HAP<strong>AG</strong><br />

die Beförderung der deutschen, englischen, französischen,<br />

amerikanischen und italienischen Post über den Atlantik. Bis in<br />

die 1870er Jahre von eher nur regionaler Bedeutung, doch unter<br />

Albert Ballin (1857-1918), der 1899 Generaldirektor der HA-<br />

P<strong>AG</strong> wurde, entstand ein Unternehmen von weltumspannender<br />

Bedeutung. Seine absolute Blütezeit erreichte es 1914 mit einer<br />

Flotte von 1.360.000 Bruttoregistertonnen, darunter mit den<br />

Dampfern „Imperator“, „Vaterland“ und „Bismarck“ die größten<br />

Schiffe der Welt. Die Folgen des 1. Weltkrieges bedeuteten eine<br />

schwere Zäsur: Aufgrund des Versailler Vertrages musste die<br />

gesamte Flotte an die Entente-Staaten abgeliefert werden. Der<br />

Wiederaufbau war mühsam, erst mit der 1926 erfolgten Übernahme<br />

der Deutsch-Austral-, Kosmos- und Hugo-Stinnes-Linien<br />

kam die HAP<strong>AG</strong> wieder in die Reihe der größten Reedereien<br />

der Welt. 1930 kam mit dem Bremer Erzkonkurrenten,<br />

dem Norddeutschen Lloyd, ein Gemeinschaftsvertrag zustande,<br />

außerdem war die HAP<strong>AG</strong> Hauptvertreter der Deutschen Zeppelin-Reederei<br />

und Generalvertreter für die „Deutsche Lufthansa<br />

<strong>AG</strong>“. 1970 Fusion von HAP<strong>AG</strong> und dem 1857 gegründeten<br />

Norddeutschen Lloyd zur heutigen Hapag-Lloyd <strong>AG</strong>. Nun eine<br />

Tochter der früheren Preussag (heute TUI), tätig in den Bereichen<br />

Seeschifffahrt, Transport, Seehafenbetriebe, Reisebüros,<br />

Flugtouristik. Erst 2005 wurde diese TUI-Sparte durch Kauf der<br />

CP-Ships (Schiffahrtssparte der Canadian Pacific Railway) noch<br />

einmal kräftig gestärkt.<br />

Los 736 Schätzwert 125-175 €<br />

Hamburg-Bremer<br />

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />

Hamburg, Namensaktie 100 RM Nov.<br />

1925 (Auflage 15000, R 9) VF-<br />

Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Gründung 1854. Das <strong>Rückvers</strong>icherungsgeschäft wurde 1868<br />

in die Hamburg-Bremer <strong>Rückvers</strong>icherung ausgegliedert (1889<br />

durch Vereinigung rückgängig gemacht, 1892 erneut in eine<br />

eigenständige <strong>AG</strong> ausgegliedert). Von Anfang an Ausrichtung<br />

auf das Auslandsgeschäft mit Geschäftsstellen in Kopenhagen,<br />

Oslo, St. Thomas (Westindien), San Francisco, Hongkong, Habana,<br />

Mexico, London und Chicago. Durch die Erdbeben-Katastrophe<br />

in San Francisco 1906 wurde die Gesellschaft empfindlich<br />

getroffen, die zu regulierenden Schäden überschritten<br />

das Grundkapital. 1968 fusionierte die zu diesem Zeitpunkt älteste<br />

noch bestehende Hamburger Versicherung mit der 1857<br />

gegr. Nord-Deutsche Versicherungs-<strong>AG</strong> zur “Nord-Deutsche<br />

und Hamburg-Bremer Versicherungs-<strong>AG</strong>”. Aus dieser Gesellschaft<br />

wird im Jahr 1975 die Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-<strong>AG</strong>.<br />

Heute ein Unternehmen der ERGO Versicherungsgruppe.<br />

Los 737 Schätzwert 100-150 €<br />

Hamburg-Bremer<br />

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />

Hamburg, Namensaktie 1.000 RM Sept.<br />

1929 / 4.7.1933 (R 9) EF<br />

1942 umgestellt auf 500 RM.<br />

Los 738 Schätzwert 100-150 €<br />

Hamburg-Bremer<br />

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />

Hamburg, Namensaktie 1.000 RM Sept.<br />

1929 / 3.7.1937 (R 9) EF<br />

1942 umgestellt auf 500 RM.Identische Gestaltung<br />

wie voriges Los.<br />

Los 739 Schätzwert 100-150 €<br />

Hamburg-Bremer<br />

Feuer-Versicherungs-Gesellschaft<br />

Hamburg, Namensaktie 1.000 RM Sept.<br />

1929 / 20.1.1938 (R 9) EF<br />

1942 umgestellt auf 500 RM. Ebenfalls identisch<br />

gestaltet.<br />

Los 740 Schätzwert 75-125 €<br />

Hamburg-Bremer<br />

<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong><br />

Hamburg, Aktie (interim) 1.000 Mark<br />

25.9.1911 (Auflage 1000, R 6) EF<br />

Gegründet 1906 von der Hamburg-Bremer Feuer als Auffanggesellschaft<br />

für die „Hamburg-Bremer Allgemeine Rück“, die<br />

unter den Folgen der Erdbebenkatastrophe in San Francisco<br />

1906 zusammengebrochen war. Börsennotiz: Freiverkehr<br />

Hamburg. 1980 verschmolzen mit der HIR Hamburger Internationale<br />

<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong> (Konzerntochter der früheren<br />

Volksfürsorge Lebensversicherung <strong>AG</strong>); die HIR wurde 1982-<br />

84 “zerlegt”, teilverkauft; der Restmantel ist heute als HIR eine<br />

Chilington-Tochter und im run-off-Bereich tätig.<br />

Los 741 Schätzwert 40-75 €<br />

Hamburg-Bremer<br />

<strong>Rückvers</strong>icherungs-<strong>AG</strong><br />

Hamburg, Namensaktie 100 RM Juli<br />

1928 (Auflage 10000, R 6) EF<br />

Los 742 Schätzwert 100-125 €<br />

Hammerstein & Hofius <strong>AG</strong><br />

Frankfurt a. M., Anteilschein 12 RM<br />

10.2.1925 (R 9) EF-VF<br />

Übernommen wurde eine Fabrik in Lämmerspiel, Kreis Offenbach.<br />

Herstellung von Schrauben und Muttern, seit 1924 auch<br />

Fabrikation von Kopfhörern (Marke Primus). Börsennotiz Frankfurt.<br />

1927 wurde die Gesellschaft aufgelöst, 1928 gelöscht.<br />

Nr. 743<br />

Mindestgebot: 80 %<br />

vom unteren Schätzwert<br />

63

Los 743 Schätzwert 40-80 €<br />

Handels- und Diskont-<strong>AG</strong><br />

Berlin, Aktie 5.000 Mark Febr. 1923<br />

(Auflage 40000, R 5) EF<br />

Gründung 1921 als Deutsch-Niederländische Handels-<strong>AG</strong>.<br />

Ausführung von Bank-, Finanz- und Treuhandgeschäften aller<br />

Art im In- und Ausland, Errichtung und Umwandlung von Industrie-<br />

und Handelsunternehmungen, Vermögensverwaltung.<br />

1930 von Amts wegen gelöscht.<br />

Los 744 Schätzwert 60-80 €<br />

Handels- und Verkehrsbank <strong>AG</strong><br />

Hamburg, Aktie 100 RM April 1925 (R 9) EF<br />

Nur 10 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Gründung 1897 als „Viehmarktsbank“, 1906 Umfirmierung wie<br />

oben. 1929 Übernahme der Seehandelsbank <strong>AG</strong> in Altona, die<br />

als Filiale weitergeführt wurde. 1951 in Vergleich gegangen<br />

und dann abgewickelt.<br />

Los 745 Schätzwert 60-80 €<br />

Handels- und Verkehrsbank <strong>AG</strong><br />

Hamburg, Sammelaktie 5 x 100 RM April<br />

1925 (R 8) EF-VF<br />

Los 746 Schätzwert 100-125 €<br />

Handels- und Verkehrsbank <strong>AG</strong><br />

Hamburg, Sammelaktie 10 x 100 RM Okt.<br />

1940 (R 7) EF+<br />

Ausgegeben wegen Umwandlung von je fünf 20-<br />

RM-Aktien in eine 100-RM-Aktie.<br />

Los 747 Schätzwert 150-200 €<br />

Handels-<strong>AG</strong><br />

Wien, Aktie 1.000 RM Nov. 1939 (Auflage<br />

800, R 11) VF+<br />

Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Die Gesellschaft entstand aus der im Jahr 1780 gegr. Firma<br />

Weiß & Grohmann, ab 1895 <strong>AG</strong> “Handels-<strong>AG</strong> für Warenverkehr”,<br />

später umbenannt in “Handels-<strong>AG</strong>”. Geschäftsansässig<br />

Concordiaplatz 1, später Wien XX, Leystr. 86, in Prag und Preßburg<br />

bestanden früher Repräsentanzen. Vertriebene Waren<br />

hauptsächlich: Knöpfe, Wolle, Seide, Zwirne, Bänder, Litzen,<br />

Seidestoffe, Krawatten, Wirkwaren, Spitzen, Galanterie-, Hartgummi<br />

und Gummiwaren, Parfümerieartikel, Lederwaren,<br />

Spiel-, Papier- und Schreibwaren, in den 1950er Jahren noch<br />

erweitert um Rechen- und Schreibmaschinen, Uhren und<br />

Schirme. In Wien börsennotiert. 1971 in eine Kommanditgesellschaft<br />

umgewandelt.<br />

64<br />

Los 748 Schätzwert 30-75 €<br />

Handels-Kredit <strong>AG</strong><br />

Berlin, Aktie Serie B 200 RM Juli 1940<br />

(Auflage 1000, R 4) UNC-EF<br />

Gegründet 1926 als Elektrizitäts-Kredit <strong>AG</strong>, 1934 umbenannt<br />

wie oben. Finanzierung von Kauf- und Liefergeschäften auf<br />

dem Gebiet der Elektrizität und von Handelsgeschäften aller<br />

Art. 1967 Konkursverfahren, 1972 als Handels-Kredit <strong>AG</strong> i.L.,<br />

Reichelsheim, erloschen.<br />

Los 749 Schätzwert 10-40 €<br />

Handelsbank <strong>AG</strong><br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark 1.7.1923<br />

(Auflage 40000, R 1) EF<br />

Gründung 1893 als Berliner Viehcommissions- und Wechsel-<br />

Bank durch die führenden Berliner Fleischermeister. 1920 Umfirmierung<br />

in Handelsbank <strong>AG</strong>. 1922 wurde die Viehagentur-Abteilung<br />

als “Berliner Viehverkehrs-Bank <strong>AG</strong>” ausgegründet. Letzter<br />

Großaktionär war die Bayer. Hypotheken- & Wechselbank.<br />

1932 im Sog der Weltwirtschaftskrise Zahlungseinstellung,<br />

Zwangsvergleich mit 30 %iger Quotengarantie der (zu dieser<br />

Zeit staatseigenen) Dresdner Bank, anschließend in Liquidation.<br />

Los 750 Schätzwert 50-100 €<br />

Handelsbank in Lübeck<br />

Lübeck, Aktie 1.000 RM April 1941<br />

(Auflage 2000, R 5) EF<br />

Die älteste Lübecker Bank. Gründung 1856 als „Credit- und Versicherungsbank<br />

in Lübeck“, schon 1859 umbenannt in “Commerz-Bank<br />

in Lübeck”. 1937 Zusammenschluß mit der Lübeckischen<br />

Kreditanstalt (Staatsanstalt), 1938 Übernahme des Bankgeschäftes<br />

Alfons Frank & Co. 1940 Umfirmierung zur “Handelsbank<br />

in Lübeck”, um Verwechslungen mit der “großen” Commerzbank<br />

zu vermeiden. 1943 Verschmelzung mit dem Spar- und Vorschuß-<br />

Verein <strong>AG</strong>, Bad Schwartau. Mit 55 Geschäftsstellen die Regionalbank<br />

des Lübecker Raumes einschließlich der Kreise Stormarn,<br />

Ost-Holstein und Herzogtum Lauenburg. Börsennotiz Berlin und<br />

Hamburg. Lange war die Hansestadt Lübeck größter Aktionär, Ende<br />

der 70er Jahre kauften sich die Commezbank (über 25 %) und<br />

die Deutsche Bank (über 50 %) ein. 1988 umbenannt in “Deutsche<br />

Bank Lübeck <strong>AG</strong>”, 2003 nach squeeze-out der letzten Kleinaktionäre<br />

komplett in die Deutsche Bank eingegliedert.<br />

Los 751 Schätzwert 10-30 €<br />

Handelsgesellschaft für Grundbesitz<br />

Berlin, 5 % Genussrechtsurkunde 100 RM<br />

Jan. 1926 (R 4) EF<br />

Gründung 1898. Gehörte zum Einflussbereich der Berliner<br />

Handels-Gesellschaft, bestand bis 1950. Besitztum: über<br />

500.000 qm Grundstücke beiderseits des Hohenzollerndamms,<br />

ferner eine große Zahl von einzelnen Hausgrundstükken<br />

und Beteiligungen an verwandten Unternehmen.<br />

Los 752 Schätzwert 10-50 €<br />

Handelsvereinigung Dietz & Richter -<br />

Gebrüder Lodde <strong>AG</strong><br />

Leipzig, Aktie 100 RM 12.8.1925 (Auflage<br />

2750, R 2) EF<br />

Die Firma Dietz & Richter wurde bereits 1807 gegründet, 1920<br />

Vereinigung mit der Drogengroßhandlung Gebr. Lodde. Großhandel<br />

in Drogen, Chemikalien und Pharmazeutika. 1922 Umwand-<br />

lung in <strong>AG</strong>, zugleich Übernahme der seit 1835 bestehenden Firma<br />

Frölich & Co. in Münster (Westf.), die 1928 eine weitere<br />

Niederlassung in Hagen errichtete. 1934 Übernahme der Firma<br />

C. F. Cyriax & Co. und Pharmagotha in Gotha. Börsennotiz im<br />

Freiverkehr Leipzig. Nach Enteignung der mitteldeutschen Betriebe<br />

1953 Sitzverlegung nach Münster (Westf.). Die Niederlassung<br />

Hagen wurde 1954 im Zuge der vermögensrechtlichen<br />

Auseinandersetzung der Familienaktionäre der Familie Lodde<br />

übertragen. Mehrheitsaktionär ist danach der Apotheker Wiljelm<br />

Flach, später die Pharca GmbH in Essen, die am Ende fast 99 %<br />

der Aktien besitzt (gehört zum Pharmagroßhändler Noweda eG).<br />

Die von rd. 100 Mitarbeitern erzielten Umsätze steigen rasant,<br />

wobei vor allem 1983/84 ein Sprung von 60 auf 93 Mio. DM in-<br />

’s Auge fällt. 1975 vollständig in die Noweda eG eingegliedert.<br />

Los 753 Schätzwert 40-80 €<br />

Handwerksbau <strong>AG</strong> Thüringen<br />

Weimar, Namens-Aktie Ser. 1 200 RM<br />

April 1937 (Auflage 1095, R 5) EF<br />

Gründung 1936 als Wohnungsbaugesellschaft des thüringischen<br />

Handwerks. Die Handwerksbau <strong>AG</strong> Thüringen, Gemeinnützige<br />

Wohnungsgesellschaft, Weimar wurde bis 1990 nicht<br />

verlagert. 1992 Fortsetzung der Gesellschaft als Handwerksbau<br />

<strong>AG</strong> Thüringen Wohnungsgesellschaft, Weimar.<br />

Los 754 Schätzwert 125-200 €<br />

Handwerksbau Rheinpfalz-Saar <strong>AG</strong><br />

Kaiserslautern, Namensaktie 200 RM<br />

4.6.1937 (Auflage 2495, R 7) VF<br />

Mit Rostfleck.<br />

Gründung am 28.8.1936 zum Erwerb von Grundbesitz, Bau<br />

von Häusern zum Zwecke der Vermietung. 1942 hatte die<br />

Gesellschaft einen Wohnungsbestand von 364 Wohneinheiten.<br />

Los 755 Schätzwert 30-75 €<br />

Hanfwerke Füssen-Immenstadt <strong>AG</strong><br />

Füssen, Aktie 1.000 Mark 1.5.1920<br />

(Auflage 10000, R 4, kpl. Aktienneudruck<br />

nach Vollzug der Kapitalumstellung von<br />

Gulden auf Mark und Umfirmierung nach<br />

Übernahme der Mech. Bindfadenfabrik<br />

Immenstadt) EF<br />

Gründung am 2.9.1861 als „Mechanische Seilerwarenfabrik<br />

Füssen“ auf der Basis der Wasserkräfte des Lech. 1920 Umfirmierung<br />

in “Hanfwerke Füssen-Immenstadt <strong>AG</strong>” anlässlich der<br />

Fusion mit der 1855/57 gegründeten „Mechanischen Bindfadenfabrik<br />

Immenstadt“, die auf den Wasserkräften des Großen<br />

und Kleinen Albsees basierte (beide Seen waren übrigens bis zur<br />

Übernahme durch den Freistaat Bayern in den 1950er Jahren<br />

Privatbesitz der HFI). Erzeugnisse: Garne, technische Schnüre,<br />

Bindfaden, Erntebindegarne. Ein bedeutendes Unternehmen: Etwa<br />

die Hälfte der gesamten Produktion der deutschen Hanfspinnereien<br />

und Bindfadenfabriken war hier vereinigt. Nach dem<br />

Krieg wurde das Produktionsprogramm in Füssen um PVC-ummantelte<br />

Leinen sowie Selbstklebebänder erweitert, in Immenstadt<br />

entstand 1961 ein Kunsttoffwerk. Börsennotiz München<br />

und Frankfurt, größter Aktionär mit über 25 % war zuletzt die Hypobank.<br />

1970 erwirbt der Augsburger Maurermeister Hans Glöggler<br />

die Aktienmehrheit, der dabei ist, die größte deutsche Textilgruppe<br />

aufzubauen. Das hochspekulative Kartenhaus Glögglers<br />

stürzte und endete 1976 im Konkurs der Glöggler-Gruppe, anschließend<br />

verschwindet die HFI aus den Handbüchern.<br />

Los 756 Schätzwert 50-100 €<br />

Hanfwerke Oberachern <strong>AG</strong><br />

Oberachern/Baden, Aktie 100 RM<br />

1.11.1942 (R 5) UNC-EF<br />

Gründung 1875 als Hanfspinnerei und Bindfadenfabrik, <strong>AG</strong> seit<br />

1883, bis 1942 als Mechanische Bindfadenfabrik, Oberachern.<br />

Die Produktion sicherte den Unterhalt vieler Hanflieferanten der<br />

Umgebung. Die Waren wurden zum großen Teil nach England<br />

und nach Übersee exportiert. Heute managt und vermietet die<br />

<strong>AG</strong> Immobilien.<br />

Los 757 Schätzwert 75-150 €<br />

Hannoversche Immobilien-Gesellschaft<br />

Hannover, Aktie 1.000 Mark 7.1.1924<br />

(Auflage 1000, R 9) EF-VF<br />

Gründung 1890 durch den Baurat Wallbrecht, der 77 Immobilien<br />

in die Gesellschaft einbrachte, darunter das Geschäftshaus<br />

Continental mit Hotel, das Konzerthaus, das Luisenbad und den<br />

Palmengarten. Seit 1925 in Abwicklung. Die Tochtergesellschaft<br />

Union-Boden betreibt noch heute in Hannover mehrere<br />

Parkhäuser. Börsennotiz Berlin, Hamburg und Hannover. Letzter<br />

Mehrheitsaktionär war mit 59% die Stadt Hannover.<br />

Los 758 Schätzwert 300-375 €<br />

Hannoversche Kolonisationsund<br />

Moorverwertungs-<strong>AG</strong><br />

Berlin / Schwege, Kreis Wittlage,<br />

Interimsschein 726 x 100 RM 28.8.1931<br />

(R 11). Eine 1926 beschlossene, aber erst<br />

viel später in Tranchen durchgeführte<br />

Kapitalerhöhung um 240.000 RM wurde<br />

in 10 Interimsscheinen unterschiedlicher<br />

Stückelung verbrieft VF<br />

Maschinenschriftliche Ausführung, Originalunterschrift.<br />

Seit Beginn des 20. Jh. wird in Hunteburg Kreis Wittlage industriell<br />

Torfmoor abgebaut. Gründung der Hakumag 1909 als

GmbH, 1923 Umwandlung in eine <strong>AG</strong>. Erzeugt wurde mit rd.<br />

150 Beschäftigten Brenntorf, Torfstreu, Düngetorf und Torfbriketts.<br />

Die für die Mitarbeiter errichteten Beamten- und Arbeiterwohnhäuser<br />

sind noch heute als Schwegermoorsiedlung bekannt.<br />

In den 1920er und 1930er Jahren wurden in den Mooren<br />

auch Saisonarbeiter u.a. aus Holland und der Slowakei beschäftigt.<br />

Neben einem Bahnanschluß besaß die Ges. sogar einen<br />

eigenen Hafen an der Hunte. 1953 kamen Isolierplatten<br />

aus Torf zusätzlich ins Produktionsprogramm, außerdem Diversifizierung<br />

in den Maschinenbau mit der Herstellung von Hub-,<br />

Feil- und Sägemaschinen “Renard”. 1955 Verkauf von 181 ha<br />

abgetorftem Gelände an die Hannoversche Siedlungsgesellschaft,<br />

Hannover zur Errichtung von 10 Siedlerstellen für Vertriebene<br />

und Ankauf weiterer 75 ha Hochmoor zur Abtorfung<br />

von Weißtorf. 1965 in eine GmbH umgewandelt.<br />

Los 759 Schätzwert 50-100 €<br />

Hannoversche<br />

Portland-Cementfabrik <strong>AG</strong><br />

Hannover, Aktie 1.000 Mark 4.7.1921<br />

(Auflage 1000, R 5) EF<br />

1873 kauften Friedrich Kuhlemann und Albert Meyerstein eine<br />

auf den reichen Misburger Mergelvorkommen fußende Kalkbrennerei<br />

nördlich der Güterbahn Hannover-Lehrte, 1877 begannen<br />

sie auf dem Gelände den Bau der Hannoverschen Portland-Cementfabrik<br />

(HPC). Es war die erste der später sechs Zementfabriken<br />

im Raum Misburg. 1884 Umwandlung in eine<br />

<strong>AG</strong>. Die Zementfabrik, die durch einen eigenen Stichkanal an<br />

den Mittellandkanal angeschlossen war, produzierte mehr als<br />

ein Jahrhundert lang. 1988 wurde die Klinkerproduktion eingestellt,<br />

der Steinbruch wird seitdem gemeinsam mit der Landeshauptstadt<br />

Hannover renaturiert, das Mahlwerk wurde an<br />

den Großaktionär Teutonia Zementwerk <strong>AG</strong> verpachtet. Über<br />

Generationen im Familienbesitz, 2004 ging dann die Aktienmehrheit<br />

von Teutonia und damit auch von HPC an den HeidelbergCement-Konzern.<br />

Ende 2006 squeeze-out der wenigen<br />

noch verbliebenen Kleinaktionäre.<br />

Los 760 Schätzwert 100-175 €<br />

Hannoversche Waggonfabrik <strong>AG</strong> (Hawa)<br />

Hannover-Linden, Aktie 100 RM<br />

15.3.1926 (R 8) VF<br />

Gründung 1898 als „Hannoversche Holzbearbeitungs- u. Waggonfabriken<br />

(vorm. Max Menzel und Buschbaum & Holland)“.<br />

Herstellung von Eisenbahn- und Strassenbahnwagen: Salon-,<br />

Speise- und D-Zug-Wagen sowie Kesselwagen auf dem<br />

849.000 qm großen Fabrikareal gegenüber dem Bahnhof Linden-Fischerhof.<br />

1920 Fusion mit der Zuckerfabrik Linden. Ab<br />

1921 auch Herstellung von Dreschmaschinen und Automobil-<br />

Karosserien. Ab 1932 in Liquidation, im Juni 1942 nach beendeter<br />

Abwicklung erloschen.<br />

Los 761 Schätzwert 30-75 €<br />

Hans Eitner <strong>AG</strong><br />

Leipzig, Aktie 100 RM 24.8.1938 (Auflage<br />

400, R 5) EF<br />

Gründung 1866, <strong>AG</strong> seit 1922. Betrieb einer Spedition mit eigenen<br />

Lagerhäusern sowie Möbeltransporte, außerdem Großhandel<br />

mit Landesprodukten, Saat- und Speisekartoffeln. Börsen-Notiz:<br />

Freiverkehr Leipzig.<br />

Los 762 Schätzwert 20-60 €<br />

Hans Windhoff<br />

Apparate- und Maschinenfabrik <strong>AG</strong><br />

Berlin, Aktie 1.000 RM Aug. 1942<br />

(Auflage 1500, R 3) EF<br />

Gründung 1907 als GmbH, <strong>AG</strong> seit 1915. Das Werk in Berlin-<br />

Schöneberg (Bülowstraße) produzierte auf den Patenten von<br />

Dipl.-Ing. Hans Windhoff beruhende Kühler, die in Kraftfahrzeugen,<br />

aber auch in Flugzeugen Verwendung fanden. Anfang der<br />

1920er Jahre begann Windhoff mit der Entwicklung eines<br />

Zweitaktmotorrades bei der Tochter Windhoff Motorenbau<br />

GmbH in Johannistal (später Friedenau). Ab 1924 wurden diese<br />

Motorräder in Serie gefertigt und gewannen schon im Mai<br />

1925 beim Avus-Rennen die beiden ersten Plätze. 1928 wurden<br />

auf der Opel-Rennbahn mit Windhoff-Motorrädern zwei<br />

Weltrekorde aufgestellt. Kein Erfolg dagegen war die Entwikklung<br />

großvolumiger Viertakt-Modelle. Auch ein Zweizylinder-<br />

Boxer, der den damaligen BMW-Boxern sehr ähnelte, floppte<br />

am Markt. 1931 stellte Windhoff die Motorrad-Produktion wieder<br />

ein. Nach dem Krieg produzierten die zwei Werke in Friedenau<br />

und Neukölln dann wieder Wasser- und Ölkühler für<br />

PKW, Lastwagen und Diesellokomotiven sowie Anlagen für<br />

Sendestationen, Wärmetauscher für Bootsmotoren und Getriebe<br />

und Lager. 1976 wieder in eine GmbH umgewandelt.<br />

Los 763 Schätzwert 150-200 €<br />

Hansa-Bank Schlesien <strong>AG</strong><br />

Breslau, Aktie Ser. B 100 RM Aug. 1928<br />

(Auflage 2400, R 7) UNC<br />

Aktien dieser Bank waren zuvor völlig unbekannt<br />

gewesen!<br />

Gegründet 1869 als Genossenschaft, 1923 umgewandelt in eine<br />

<strong>AG</strong>. Filialen bestanden in Schweidnitz, Oels und Glatz,<br />

außerdem Depositen-Kassen in Breslau am Hauptbahnhof sowie<br />

am Sonnenplatz. 1943 auf die Mittelschlesische Bank <strong>AG</strong><br />

in Breslau übergegangen.<br />

Los 764 Schätzwert 300-375 €<br />

Hansa-Bank Schlesien <strong>AG</strong><br />

Breslau, Aktie Ser. B 100 RM Mai 1940<br />

(Auflage 600, R 11) VF<br />

Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz, dies ist<br />

das letzte noch verfügbare. Rostfleck am oberen<br />

Rand.<br />

Los 765 Schätzwert 50-100 €<br />

Hansa-Brauerei <strong>AG</strong><br />

Stendal, Namens-Aktie 100 Goldmark<br />

23.12.1924 (Auflage 1700, R 3) EF<br />

Gründung 1899 als Bergbrauerei <strong>AG</strong> zu Stendal. Produktion<br />

ober- und untergäriger Biere, alkoholfreier Getränke und Eis.<br />

1920 Übernahme der Aktien-Bierbrauerei Bürgerliches Brauhaus<br />

in Stendal, auf deren Gelände die Braustätten konzentriert<br />

wurden. Die alte Bergbrauerei wurde stillgelegt und das Grundstück<br />

an die Stadtgemeinde Stendal verkauft. Bierniederlagen<br />

(1943): Arneburg, Bismarck, Gardelegen, Goldbeck, Oebisfelde,<br />

Osterburg, Schönhausen, Tangerhütte, Tangermünde, Werben.<br />

1950 Hansa-Brauerei Stendal, Hogrefe & Co. KG, 1955<br />

VEB Hansa-Brauerei Stendal, 1990 Hansa-Getränke Stendal<br />

GmbH, 1990 Hansa-Brauerei Stendal GmbH, 1992 Schließung.<br />

Los 766 Schätzwert 75-150 €<br />

Hansa-Brauerei <strong>AG</strong><br />

Stendal, Namensaktie 1.000 Goldmark<br />

23.12.1924 (Auflage 300, R 6) EF-VF<br />

Identische Gestaltung wie voriges Los.<br />

Los 767 Schätzwert 150-250 €<br />

Hansa-Lloyd Werke <strong>AG</strong><br />

Bremen, Genußrechtsurkunde 100 RM<br />

Jan. 1926 (R 6) EF<br />

Gründung 1913 als Hansa Automobilwerke <strong>AG</strong> in Varel. 1914<br />

Übernahme der Norddeutsche Automobil- und Motoren-<strong>AG</strong> in<br />

Bremen. Lange Zeit eine der erfolgreichsten deutschen Automarken.<br />

Der Vertrieb erfolgte in 18 deutschen Großstädten durch<br />

die G.D.A., ein Gemeinschaftsunternehmen von Hansa-Lloyd,<br />

N<strong>AG</strong> und Brennabor. 1930 auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise<br />

in Konkurs gegangen. Marke und Produktionsanlagen<br />

übernahm 1931 der Selfmademan und vorherige Vorstand<br />

Carl Friedrich Wilhelm Borgward, der schon zuvor mit seiner Goliathwerke<br />

Borgward & Co. GmbH die Aktienmehrheit erworben<br />

hatte. Der 1890 in Altona als Sohn eines Kohlenhändlers geborene<br />

Schlosserlehrling hatte 1921 in Bremen eine Kühlerfabrik<br />

gegründet und 1924 mit dem Dreirad-”Blitzkarren” und dem Goliath-Transporter<br />

erste Erfolge im Automobilgeschäft gehabt.<br />

Trotz Weltwirtschaftskrise machte er auch Hansa wieder zu einem<br />

Spitzenunternehmen der Branche und stellte 1949 mit dem<br />

Borgward Hansa die erste deutsche PKW-Nachkriegs-Neukonstruktion<br />

vor. Die 1955 erschienene “Isabella” galt in jener Zeit<br />

als die sportlichste deutsche Limousine. Mit seinen drei Werken<br />

(Goliath, Lloyd und Borgward), in denen 19.000 Leute arbeiteten,<br />

war Borgward damals den Konkurrenten BMW und Porsche<br />

ebenbürtig. Doch in der Automobilflaute 1960/61 wurden nach<br />

einer Überprüfung der Kostenstrukturen die Banken zögerlich -<br />

am 31.1.1961 musste Borgward die Zahlungen einstellen. Ob<br />

das nötig war? Die Gläubiger wurden schließlich zu fast 100 %<br />

befriedigt, aber der “Ein-Mann-Konzern” des Selfmademans<br />

Borgward passte wohl nicht mehr in die Zeit - die Werke wurden<br />

demontiert und nach Mexiko verkauft, Borgward starb am<br />

28.7.1963 an Herzversagen, als der erste Frachter voller Maschinenteile<br />

den Bremer Freihafen verließ.<br />