Windmühle auf dem Windberg Standort: Windberg bei ...

Windmühle auf dem Windberg Standort: Windberg bei ...

Windmühle auf dem Windberg Standort: Windberg bei ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Nummer: A 1<br />

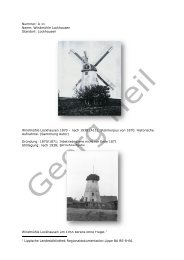

Name: Windmühle Lüdenhausen; Windmühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong><br />

<strong>Standort</strong>: <strong>Windberg</strong> <strong>bei</strong> Lüdenhausen<br />

Gründung: 1615/1616 (Konzession vom 20.08.1615)<br />

Stilllegung: 1909; nach Brand; Ersatz durch eine Motormühle im Dorf Lüdenhausen<br />

Windmühle Lüdenhausen 1615 – 1909 (A1). Steinkorpus von 1838. Historische<br />

Aufnahme. (Gemeindearchiv Kalletal)<br />

<strong>Standort</strong>gründer: Hermannus Cato, Krüger und Besitzer einer Kleinkötterstätte in<br />

Lüdenhausen<br />

Rechtsstellung: 1615 – 30.09.1616 konzessionierte Mühle; 01.10.1616 – 31.12.1870<br />

herrschaftliche Mühle; 1871 – 1909 Gewerbebetrieb; Ablösung 1878<br />

Beschreibung:<br />

I. Windmühle 1615 – vor 1666; Bockwindmühle<br />

II. Windmühle vor 1698 – 1702/1703; Erdholländer; strohbedeckter hölzerner Korpus;<br />

<strong>auf</strong> Steinsockel <strong>auf</strong>gesetzt; 1 Mahlgang mit Sichtemaschine, 1 Pellgang zur<br />

Graupenproduktion<br />

III. Windmühle 1703 – 1737; Galerieholländer; mit Holzschindeln bedeckter hölzerner<br />

Korpus; <strong>auf</strong> Steinsockel <strong>auf</strong>gesetzt; 2 Mahlgänge mit Sichtemaschinen, 1 Pellgang zur<br />

Graupenproduktion; errichtet von Müller Hans Henrich Piper aus <strong>dem</strong> Amt Vlotho<br />

IV. Windmühle 1737 – 1836; Bockwindmühle; 1 Mahlgang mit Sichtemaschine; errichtet<br />

von Mühlenbauer Meister Christian Pohlman und Müller Cord Harcke aus Escher,<br />

Schaumburg-Lippe<br />

V. Windmühle 1838 – 1909; Erdholländer; konischer Steinkorpus; nach 1895 Windrose;<br />

1 Mahlgang (später 2 Mahlgänge), 1 Graupenmühle; erbaut von Kunstmeister<br />

Kuhlemann aus Salzuflen<br />

Besonderheiten: III. Windmühle ungewöhnlich <strong>auf</strong>wendig gebaut; modernster<br />

Windmühlentyp der Zeit; neben Windmühle Müllerwohnhaus und Wirtschaftsgebäude; es<br />

lassen sich 35 Müller (Pächter) <strong>auf</strong> der Mühle nachweisen

Zustand: 1918 abgerissen; verschwunden; Wohnhaus in stark veränderten Zustand<br />

erhalten<br />

Quellen: StA Detmold L 92 C Tit.12 Nr.10 Vol. I – IV; L 92 N Nr. 1030; L 92 C Tit.I Nr.4;<br />

L 92 R Tit.VII Nr.3; L 92 R Tit. VII.6 Nr.1<br />

Die Lüdenhauser Windmühlen<br />

Im Nordlippischen Bergland, <strong>bei</strong> Lüdenhausen, liegt der 250 m hohe <strong>Windberg</strong>. Er war<br />

zwischen 1615 und 1909 nacheinander <strong>Standort</strong> von 5 Windmühlen, die die Bewohner<br />

der Bauerschaften Lüdenhausen, Asendorf und Henstorf mit Gemahl versorgten.<br />

Mindestens 35 Müllern diente der <strong>Windberg</strong> als Wohn- und Ar<strong>bei</strong>tsplatz.<br />

Die Windmühlen II. und III. gehörten wegen ihrer Bauart zu den modernsten, damals im<br />

deutschen Raum existierenden Windmühlen.<br />

I. Windmühle (1615 - vor 1666)<br />

a) Bauherr<br />

Bauherr der ersten Mühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> war Hermannus Cato aus Lüdenhausen.<br />

Cato stand bis 1600 im landesherrlichen Dienst <strong>bei</strong>m Amt Sternberg. Seine jährlichen<br />

Bezüge von 100 Tlr. deuten <strong>auf</strong> eine höhere Position in der Amtsverwaltung hin. Er besaß<br />

in Lüdenhausen eine Kleinkötterstätte mit etwa 10 Morgen Land und einen Krug. Vor<br />

1615 hatte er die Stätte verk<strong>auf</strong>t und sich <strong>auf</strong> eine Leibzuchtstätte begeben. 1 Das<br />

Privileg zum Bau und Betrieb einer Wind- oder Wassermühle <strong>bei</strong> Lüdenhausen, erhielten<br />

er und seine Ehefrau Lucien am 20.8.1615 von Graf Simon VII..<br />

b) Beschreibung der Mühle<br />

Die Mühle wurde 1615/1616 <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> <strong>bei</strong> Lüdenhausen erbaut. Von der Mühle<br />

existieren keine Beschreibungen. Es kann sich jedoch nur um eine Bockwindmühle<br />

gehandelt haben, da um 1615 in Deutschland, bis <strong>auf</strong> die steinerne Turmmühle, kein<br />

anderer Windmühlentyp errichtet wurde. 2 Ein Müllerwohnhaus und Nebengebäude<br />

werden nicht erwähnt.<br />

C) Besitz- und Rechtsverhältnisse<br />

Die Konzession zum Betrieb einer Mühle erhielten Cato und Ehefrau in Erbpacht. Mühle<br />

und Einrichtung waren Eigentum des Ehepaars. Sie konnten die Mühle frei vererben oder<br />

veräußern. Simon VII. verblieb lediglich ein Obereigentum, daß nur zum Tragen kam,<br />

wenn der Besitzer ohne Erben verstarb. Bei Verk<strong>auf</strong> und technischen Verbesserungen<br />

musste wahrscheinlich die Einwilligung Simons eingeholt werden. Mit Erteilung der<br />

Konzession wurden der Mühle Mahlgenossen zugewiesen. Sie durften nur <strong>auf</strong> dieser<br />

Mühle mahlen lassen. Bei Verstößen gegen diesen Mahlzwang wurden vom zuständigen<br />

Gogericht Geldbußen verhängt. Zu den Mahlgenossen gehörten die Bewohner von<br />

Lüdenhausen, Asendorf, Helberg, Herbrechtsdorf, Henstorf und Niedermeien 3 .<br />

Ursprünglich waren sie Mahlgenossen einer Wassermühle, gelegen an einem Quell<strong>auf</strong> der<br />

Alme im Hüttenhau, <strong>auf</strong> Sternbergischem Gebiet. Sie war <strong>auf</strong> Veranlassung Simon VI.<br />

1 Stöwer, H. u. Verdenhalven F., Salbücher der Grafschaft,(1969), Seite 258.<br />

2 Siehe hierzu: Notebaart, J.C., Windmühlen, (1972), Seite 297 ff..<br />

3 Wir haben hier den seltenen Fall einer konzessionierten Mühle, der Mahlgenossen<br />

zugewiesen wurden. Üblich war dies in der Regel nur <strong>bei</strong> herrschaftlichen Zeit- oder<br />

Erbpachtmühlen. 1616 beendete Simon VI. diese Ausnahme und erwarb die Mühle, was<br />

ihm eine höhere Rendite einbrachte.

erbaut worden, war jedoch vor 1614 wegen chronischen Wassermangels <strong>auf</strong>gegeben<br />

worden. 4 Durch die Erteilung der Konzession ersparte Simon den Lüdenhausern die bis<br />

dahin weiten Wege zu anderen Mühlen 5 . Für die Erteilung der Konzession zahlte Cato<br />

einen Weink<strong>auf</strong> von 50 Tlr. und eine jährliche Konzessionsgebühr von 20 Tlr. an das<br />

Amtshaus zu Varenholz. Am 1.10.1616 verk<strong>auf</strong>te Cato die Mühle für 320 Tlr. an Simon<br />

VII. Am 7.10.1616 ließ Simon die Mühle an den Müller Hans Voigten 6 in Zeitpacht <strong>auf</strong> ein<br />

Jahr vergeben. Voigten zahlte eine Pachtsumme von 120 Tlr. Er war bereits Müller unter<br />

Cato gewesen. Durch den Erwerb Simons erhielt die Mühle den rechtlichen Status einer<br />

herrschaftlichen Mühle, die in Zeitpacht vergeben wurde. Der Bezirk der<br />

Mahlgenossenschaft wurde nicht verändert. Interessant ist, das Voigten mit <strong>dem</strong><br />

Zeitpachtvertrag auch die Konzession erhielt, im Dorfe <strong>auf</strong> Kosten Simons eine<br />

Wassermühle mit einem Mahlgang zu erbauen. Die Wassermühle wurde jedoch nicht<br />

errichtet. 7<br />

d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />

Zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Mühle liegen nur spärliche Quellenaussagen vor.<br />

An Mahlgenossen waren der Mühle aus den Baurschaften Lüdenhausen, Asendorf<br />

(inkl.Herbrechtsdorf und Helberg) und Henstorf (inkl.Niedermein) etwa 82 Kolonate mit<br />

4 StADt L92 N Nr.1030. Die Mühle, die <strong>auf</strong> Lüdenhauser und Sternberger Gemeinheit lag,<br />

ist nach ihrer Stilllegung in eine Wohnstätte umgewandelt worden. Sie war die erste<br />

Wohnstätte im Hüttenhau. Vgl.: Stöwer, H. u. Verdenhalven, F., Salbücher der<br />

Grafschaft Lippe, (1969), Seite 258 Nr.1962 und Seite 311.<br />

5 Die nächstgelegenen Mühlen waren die Wassermühlen Göstrup im Amt Sternberg und<br />

Hillentrup im Amt Brake. 1614 schrieben die Lüdenhauser an Simon VII., der Weg nach<br />

Göstrup sei weit und beschwerlich, sie müssten "das Korn mitt großer Ar<strong>bei</strong>t <strong>auf</strong> den<br />

Achsell nach der Muhlen dragen". StADt C 92 N 1030.<br />

6 Hans Voigten (oder Voigt) war wahrscheinlich Inhaber einer Kleinkötterstätte in<br />

Lüdenhausen.<br />

Vgl. Stöwer, H. / Verdenhalven, F., Salbücher der Grafschaft Lippe, (1969), Seite 257,<br />

Nr.1947.<br />

7 Es scheint so, dass niemand mit <strong>dem</strong> Mühlenstandort <strong>Windberg</strong> so recht zufrieden war,<br />

denn immer wieder tauchen Pläne <strong>auf</strong>, im Dorf an der Osterkalle und anderen<br />

<strong>Standort</strong>en eine Wassermühle zu errichten. Nach<strong>dem</strong> die Windmühle irgendwann vor<br />

1666 abgebrannt war, wurde im Dorf tatsächlich an der Osterkalle 1666/1667 von <strong>dem</strong><br />

Müller Arndt Rügge eine Wassermühle erbaut. Sie ist jedoch nach 1678 wegen<br />

Wassermangels wieder eingegangen. Rügge war, wahrscheinlich bis 1651, 20 Jahre<br />

Müller <strong>auf</strong> der Göstruper Wassermühle gewesen und hatte 1651 eine Wohnstätte in<br />

Lüdenhausen erworben. StADt C 92 N 1030. Vgl. weiter zur Geschichte der Lüdenhauser<br />

Wassermühle: Heil, G., Wassermühle Lüdenhausen, (1985). Weiter Pläne zum Bau einer<br />

Wassermühle fassten 1733 der Lüdenhauser Johan Cord Krüger, der Windmüller Statius<br />

Hermann Harcke 1797 und der Windmüller Johan Christian Keßler 1822. Das sind<br />

Hinweise, dass der <strong>Standort</strong> <strong>Windberg</strong> für eine Windmühle nicht der günstigste war.<br />

1822 schrieb der Windmüller Keßler, <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> herrschten mangelnde Winde,<br />

die zu<strong>dem</strong> noch häufig die Richtung wechselten. Auch die häufigen Beschädigungen und<br />

mehrfachen Zerstörungen der Mühlen durch Unwetter deuten <strong>auf</strong> einen ungünstigen<br />

<strong>Standort</strong> hin.

ca. 588 Bewohnern zugewiesen. In der Bevölkerungsdichte unterschieden sich die<br />

Baurschaften nicht von den übrigen im nordlippischen Bergland. 8 Die Bodennutzung<br />

wurde vom Getreideanbau dominiert, wo<strong>bei</strong> Roggen das Leitgetreide darstellte. Wie alle<br />

herrschaftlichen Mühlen hatte die Lüdenhauser den Mehlbedarf der Bevölkerung zur Brotund<br />

Getreidebreiherrstellung, den wichtigsten Nahrungsmitteln der Bevölkerung,<br />

sicherzustellen. Vermahlen wurde vorwiegend Roggen. Roggenschrot wurde für die<br />

zahlreichen kleinen örtlichen Kornbrennereien produziert. Alle anderen Dienstleistungen,<br />

wie Schroten von Malz, Produktion von Weizenmehl, Hafergrütze und Gerstengraupen<br />

fielen, wie <strong>bei</strong> allen herrschaftlichen Zwangsmühlen, nicht unter den Mahlzwang. Für<br />

diese Dienstleistungen konnten sich die Mahlgäste unter den Mühlen der Umgebung frei<br />

entscheiden. 1791 heißt es in einem Schreiben der Varenholzer Amtsverwaltung, dass<br />

die Lüdenhauser Mühle "seit alten Zeiten schon (über) eine Handgrützemühle" verfüge,<br />

so das anzunehmen ist, dass bereits zu den Dienstleistungen der ersten Mühle die<br />

Produktion von Hafergrütze <strong>auf</strong> einer Handmühle gehörte. Zumindest in der Gründerzeit<br />

der Mühle bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein muss die Ertragslage der Mühle sehr<br />

gut gewesen sein, daß erklärt zum einen ihre Gründung, zum andern der hohe<br />

Zeitpachtzins von 120 Tlr. und Weink<strong>auf</strong> von 50 Tlr. 1666 wird berichtet, dass die Mühle<br />

"vor Jahren durch einen Unglücksfall" abgebrannt sei. Zugunsten einer kleinen<br />

Wassermühle im Dorf wurde sie nicht wieder <strong>auf</strong>gebaut (Vgl. Fußnote 8). Sie reichte<br />

scheinbar für den zurückgegangenen Mehlbedarf aus.<br />

e) Pächter und Müller<br />

Dokumentiert wird lediglich ein Zeitpächter: Hans Voigten, Zeitpächter. Kleinkötter aus<br />

Lüdenhausen. Erwähnt 1616.<br />

II. Windmühle (vor 1698 - 1702/1703)<br />

a) Bauherr<br />

Der Bauherr ist quellenmäßig nicht belegbar. Es kann jedoch nur der Landesherr<br />

gewesen sein. 1698, <strong>bei</strong> ihrer ersten Erwähnung, erscheint die Mühle wieder als<br />

herrschaftliche Zeitpachtmühle.<br />

b) Beschreibung der Mühle 9<br />

Das Mühlenhaus mit Stroh gedeckt - "Das von Stroh gemachte Dach". 10 Die Segel -<br />

"Flügell Lacken mit allen zubehörigen Seillern und Lienien".<br />

Die Böden: Der oberste Boden - "oberste Boden"; mit: Flügelwelle - "große Walle so die<br />

Flügel hält"; großes Achsrad - "große Kammradt"; Bremse - "Preße"; Stockgetriebe -<br />

"Dreff, so mit 4 Eißern Bänder umzogen ist" 11 .<br />

Der mittlere Boden - "mittelste Boden"; mit: Stirnrad - "groß Kamrad"; König - "große<br />

8 Asendorf wies 1617 eine Bevölkerungsdichte von 21 Einwohnern je km 2 <strong>auf</strong>, Henstorf<br />

von 27. Der Kirchort Lüdenhausen war mit 40 Einwohnern je km 2 naturgemäß dichter<br />

besiedelt. Alle Siedlungen verzeichneten bis 1648 einen Bevölkerungsrückgang, Asendorf<br />

<strong>auf</strong> 17, Henstorf <strong>auf</strong> 21 und Lüdenhausen einen besonders drastischen <strong>auf</strong> 25<br />

Einwohnern je km 2 . Zahlenangaben nach:<br />

Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954).<br />

9 Nach einer Inventarisation, angefertigt am 17.8.1702.<br />

10 Hochdeutsche Terminologie nach: Möhn, D., Fachsprache der Windmüller, (1986). In<br />

Anführungszeichen die in den benutzten lippischen Quellen verwandte Terminologie, die<br />

ein Gemisch von Mundart und Hochsprache (Schriftsprache) darstellt.<br />

11 Zum Begriff "Dreff": Drube, F., Mühlen in Schleswig Holstein, (1935), Seite 75 f. Nr.11<br />

- Begriff "Gedrief" bzw. "driff".

stehende Walle"; 2 Stockgetriebe - "2 dreffe"; 2 Mahlgangsspindeln - " 2 kleine stehende<br />

Wallen"; Sack<strong>auf</strong>zug - "Rad mit eisernen Krönken und groß Seill damit das Korn<br />

<strong>auf</strong>gewonnen wird".<br />

Der unterste Boden - "Unterste Boden"; mit: Mahlgang und Pellgang - "zwey große<br />

Mühlsteine zum mahlen, mit einer Bohnen und Rump (Steinkiste und Trichter) und zwey<br />

kleine Steine zur Perrelmühle (Perlmühle), mit Brettern bedeckedt und kleiner Rump.<br />

Zwey Coupen 12 mit durchgeschlagenen Blech zur Perrelmühle". Reinigungsvorrichtung<br />

zur Vorreinigung der zum Pellen bestimmten Gerste - "Sechterey mit einer ledernen<br />

Sevet" 13<br />

Erdgeschoß - "Unten in der Mühle"; mit: Sichtmaschine des Mahlganges - "Beutelt und<br />

Sichtetrog von der großen Mahlmühlen"; "Weyzerey mit aller ihrer Zubehör" (?); zwei<br />

Türen.<br />

Kappe und Hebelbalken zum Drehen der Kappe - "der Schwantz, womit das Tach herum<br />

gedrehet wird".<br />

Die vor <strong>dem</strong> Jahre 1698 errichtete II. Windmühle war eine Mühle mit drehbarer Kappe,<br />

die mittelst eines bis zum Erdboden herabreichenden Hebelbalkens in den Wind gedreht<br />

werden konnte. Das Mühlenhaus war eine mit Stroh bedeckte dreistöckige<br />

Holzkonstruktion, die <strong>auf</strong> einem massiven Steinsockel <strong>auf</strong>gesetzt war 14 . Auf <strong>dem</strong> ersten<br />

Boden befanden sich ein Mahlgang zur Schrot- und Mehlproduktion und ein Pellgang zur<br />

Graupenproduktion. Im Erdgeschoß befand sich eine Sichtemaschine zur Mehlproduktion.<br />

Nach der Beschreibung läßt sich die Mühle als ein sogenannter "Holländer", genauer<br />

gesagt als "Erdholländer" oder Bodensegler identifizieren.<br />

Die Mühle ist zwischen August 1702 und Februar 1703 abgebrannt.<br />

Zur Windmühletypologie 15 :<br />

Für Westfalen-Lippe liegt bisher keine Untersuchung über die Typologie der in diesem<br />

Raum errichteten Windmühlen vor. Wegen des Fehlens einer regionalen Typologie ist der<br />

Autor gezwungen ein System zur Bestimmung der Typologie der verschiedenen<br />

Lüdenhauser Windmühlen zu nutzen, die das Einordnen dieser Mühlen in bereits<br />

vorhandene regionale Typologien ermöglicht. Hier bietet sich die Typologie von<br />

J.C.Notebaart an, die es erlaubt, sämtliche bekannte Windmühlen der Welt zu erfassen<br />

und zu vergleichen. Da<strong>bei</strong> konzentriert er sich <strong>auf</strong> die äußeren Erscheinungsformen der<br />

Windmühle, die wie er zeigt, in der ganzen Welt <strong>auf</strong> eine relativ geringe Anzahl von<br />

Formen zurückgeführt werden können. Andere Aspekte, wie technische, funktionale,<br />

rechtliche u.a. berücksichtigt er nicht. Notebaarts Typologie unterscheidet Hauptklassen,<br />

Klassen, Typen und Varianten. Von den 2 Hauptklassen ist für den deutschen Raum nur<br />

die Hauptklasse B - die vertikale Windmühle - von Bedeutung. Er unterteilt sie in 3<br />

Klassen - I. die nicht drehbare Mühle/ II. die Mühle mit drehbarem Gehäuse/ III. die<br />

Mühle mit drehbarer Haube. Die II. Lüdenhauser Windmühle gehört ohne Zweifel zur<br />

Klasse III. 16 Schwieriger ist es den Typ zu bestimmen - Notebaart unterscheidet deren 4,<br />

wo<strong>bei</strong> ein Typ noch 2 Varianten <strong>auf</strong>weist. Die Schwierigkeit erklärt sich aus <strong>dem</strong><br />

12 Hölzerne Verkleidung der Steine, die mit gelochtem Blech beschlagen war. Die nach<br />

Innen stehenden scharfen Kanten ergaben die Wirkung einer Reibe.<br />

13 Vgl.: Drube, F., Mühlen in Schleswig - Holstein, (1935), Seite 86 f.<br />

14 Zum Vorhandensein eines Steinsockels vgl. Fußnote 19.<br />

15 Literatur: Notebaart, J.C., Windmühlen, (1972).<br />

16 Die I. Lüdenhauser Windmühle ist der Klasse II, der Mühlen mit drehbarem<br />

Mühlenhaus, zuzuordnen.

Umstand, dass die Quelle nur dürftig die äußere Erscheinung der Mühle dokumentiert.<br />

Durch das Inventarium ist belegt, dass das Mühlenhaus aus Holz erbaut und die<br />

Mühlenbekleidung aus Stroh bestand. Typ a. - die zylindrische Turmmühle - scheidet<br />

aus, da für sie als Baumaterial Holz nicht benutzt wurde. Typ b. - die leicht konische<br />

Turmmühle - weist als Baumaterial ebenfalls nur Haus- oder Backsteine <strong>auf</strong>, mit<br />

Ausnahme eines Gebietes in Polen. Er scheidet ebenfalls aus. Typ c. - die konische<br />

Turmmühle - wurde "meistenteils" aus Backstein, "aber auch" Hausstein errichtet,<br />

"selten" aus Holz. Typ d. - die eckige Turmmühle - wies "gewöhnlich" acht Seitenwände<br />

<strong>auf</strong> und wurde "gewöhnlich" aus Holz erbaut, "manche" aber auch aus Stein. Sie<br />

weisen oft einen senkrechten Unterbau aus Stein oder Holz <strong>auf</strong>. Typ d./ Variante 1 -<br />

zeigt eine nicht - taillierte Form <strong>auf</strong>. Typ d./ Variante 2 - zeigt eine taillierte Form. Die<br />

Lüdenhauser Mühle kann also <strong>dem</strong> Typ c. (weniger wahrscheinlich) oder <strong>dem</strong> Typ d., mit<br />

<strong>bei</strong>den Varianten, zugeordnet werden. Zur näheren Eingrenzung können die Art und<br />

Weise wie die Mühle gegen den Wind gerichtet wird vernachlässigen werden. Es<br />

existieren zwar mehrere Möglichkeiten, die aber mehr oder weniger <strong>bei</strong> allen Typen zu<br />

beobachten sind. Als weiteres Kriterium bietet sich zunächst das "Verbreitungsgebiet" an.<br />

Es schließt noch einmal die Typen a. und b. aus, da sie Mühlen des Mittelmehrgebietes<br />

sind. Typ c. und d. sind <strong>bei</strong>de "typisch für Nord - Europa". Sie werden gewöhnlich als<br />

"holländische Mühle" bezeichnet. Zur weiteren Eingrenzung können <strong>bei</strong> <strong>bei</strong>den Typen<br />

folgende Unterscheidungen gemacht werden: 1. Mühlen deren Flügel <strong>bei</strong>m Drehen<br />

<strong>bei</strong>nahe den Boden berühren. 2. Mühlen die <strong>auf</strong> künstlichen Bodenerhöhungen oder <strong>auf</strong><br />

Wälle gesetzt sind, um sie höher an den Wind zu bringen. 3. Mühlen mit hoch<br />

<strong>auf</strong>geführten Mühlenhäusern, die mit einem L<strong>auf</strong>steg versehen sind, um die Flügelsegel<br />

ausspannen oder reffen zu können. Die unter 2. gefassten Mühlen sind für die<br />

Lüdenhauser ausschließen, da eine künstliche Bodenerhöhung <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> exponiert<br />

liegenden <strong>Windberg</strong> sicher nicht nötig war. Die unter 3. gefassten Mühlen können<br />

ebenfalls ausgeschlossen werden, da die Mühle über keinen L<strong>auf</strong>steg verfügte. Er wäre<br />

im Inventarium erwähnt worden. Bleiben die unter 1. gefassten Mühlen. Sie werden <strong>bei</strong><br />

uns in Deutschland gewöhnlich als "Erdholländer" bezeichnet. Notebaart zieht die<br />

neutrale Bezeichnung "Bodenmühle" oder "Bodensegler" vor. Näher ist die Typologie der<br />

II. Lüdenhauser Windmühle nicht zu bestimmen. Es muss offen bleiben, ob sie <strong>dem</strong> Typ<br />

c. oder d. angehört. Einiges spricht aber für Typ d., die eckige Turmmühle, entweder mit<br />

taillierter oder nicht taillierter Form.<br />

c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />

Bis zu ihrer Zerstörung waren ausschließlich Zeitpächter <strong>auf</strong> der Mühle. Die Mühle befand<br />

sich im Eigentum des Landesherrn, war also eine herrschaftliche Zeitpachtmühle, der ein<br />

Zwangsrecht <strong>auf</strong> die zugewiesenen Mahlgenossen zustand.<br />

d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />

1703 gehörten an Mahlgenossen etwa 102 Kolonate mit ca.620 Menschen zur Mühle. 17<br />

Der vorletzte Zeitpächter der Mühle (Müller Bulte) musste im Dezember 1700 die Mühle<br />

heimlich verlassen, da gegen ihn die "Execution" (Pfändung) verfügt worden war. Das er<br />

den Pachtzins nicht <strong>auf</strong>bringen konnte, weist <strong>auf</strong> eine schlechte Ertragslage hin. Um<br />

einen Nachfolger zu finden, was sich anscheinend <strong>bei</strong> der schlechten Ertragslage<br />

schwierig gestaltete, schlug der Amtmann Wistinghausen vor, <strong>auf</strong> einen Pachtzins in Geld<br />

zu verzichten und statt dessen vom Müller den 3. oder 4. Teil des Mattkorns 18 zu<br />

erheben, oder aber <strong>dem</strong> Müller einen "Tagelohn" zu geben, da er dann "wenig nach<br />

frage, ob viel oder wenig zu mahlen sei".<br />

17 Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.<br />

18 Mattkorn - der Anteil den der Müller vom Mahlgut als Bezahlung für seine<br />

Dienstleistung mattet (ausmißt).

Erst im August 1702 übernahmen zwei neue Zeitpächter die Mühle, nach<strong>dem</strong> sie mit<br />

großem Aufwand repariert worden war. Amtmann Wistinghausen schreibt, dass allein<br />

zum Heranfahren des Baumaterials über 100 Fuhren erforderlich waren.<br />

1703 wurde <strong>bei</strong> der Mühle ein Müllerwohnhaus <strong>auf</strong> Landesherrliche Kosten errichtet.<br />

e) Pächter und Müller<br />

Bulte, Zeitpächter.<br />

Flieht im Dez.1700 von der Mühle.<br />

Koch, Henrich, Zeitpächter.<br />

Ab <strong>dem</strong> 17.8.1702.<br />

Piper, Hans Henrich (Hindrick).<br />

Zeitpächter seit <strong>dem</strong> 17.8.1702.<br />

III. Windmühle (1703 - 1737)<br />

a) Bauherr<br />

Bauherr war der Landesherr Friedrich Adolf. Verantwortlich für die Durchführung des<br />

Baues und Zahlung der Baukosten war die Rentkammer. Vor Ort waren verantwortlich<br />

der Vogt der Vogtei Hohenhausen, Johan Christopf Wistinghausen (Überwachung der<br />

Bauar<strong>bei</strong>ten und Abrechnung) und der hochgräfl. lipp. Waldvogt Hermann Adolph Böger<br />

(Auszahlung der Rechnungsbeträge an die Ar<strong>bei</strong>ter, Handwerker und Lieferanten).<br />

Errichtet wurde die Mühle von Henrich Piper, in der Bauakte mit "Mühlenbauherr"<br />

betitelt.<br />

Baugeschichte<br />

Bauzeit 18.9.1703 - 21.8.1705.<br />

a. Grundgerüst <strong>auf</strong>gerichtet 6.12.1704.<br />

b. Mühle äußerlich fertiggestellt 14.1.1705.<br />

c. Mühlenbau beendet 21.8.1705.<br />

Ar<strong>bei</strong>ten zu a.:<br />

18.9.1703 bis 9.2.1704 - 92 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />

Fällen Bauholz in herrschaftlichen Forst, Zubereitung und Zuschneiden durch Piper,<br />

seinen Knecht und 6 "Sägeschneider". Anfertigung "Kam- und Tackrad" durch Piper und<br />

Knecht.<br />

11.2.1704 bis 6.12.1704 - 252 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />

Zimmermannsar<strong>bei</strong>ten durch Piper, Knechte und Tagelöhner aus umliegenden Orten.<br />

bis 6.10.1704 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />

U.a. eiserne Bänder um die Wellen und Dreffscheiben, d.h. Ar<strong>bei</strong>ten am gehenden Werk.<br />

August 1704 - Maurerar<strong>bei</strong>ten - 10 1/2 Tage.<br />

U.a. Setzen von Gründen unter das Grundgerüst 19 , Einsetzen eines herrschaftlichen<br />

Wappen.<br />

Material<br />

Nicht näher bezifferte Mengen an Buchen-, Eichen-, Fichten- und Pappelholz aus <strong>dem</strong><br />

herrschaftlichen Forst. Ein großes Seil (Gewicht ca.142 kg). Zwei Fuder Kalk. 2.000<br />

Nägel ("halbe Kavennägel"). 2 Rollen "Kanfas" (?), 8 Ellen "Hollans Dock" (?), 4 Stücke<br />

Segelgarn und 4 Seilnadeln (zur Herstellung der Segel). Große Anzahl an<br />

Metallgegenständen, wie Türhespen, Bolzen, Eisenbänder um die Wellen, Klammern,<br />

Ringe, Metallplatten usw. und 1.050 Nägel unterschiedlicher Größe. 200 Ziegelsteine<br />

19 Während des Mühlenbaus finden keine Fundamentierungsar<strong>bei</strong>ten und keine Ar<strong>bei</strong>ten<br />

zur Errichtung eines massiven Sockels, <strong>auf</strong> den das Grundgerüst <strong>auf</strong>gesetzt wird, statt.<br />

Im August 1704 schlagen, laut Baurechnung, jedoch die Maurer "durch das Mauerwerk"<br />

2 Türen. Da die Baurechnungen komplett vorliegen, ist davon auszugehen, daß der<br />

Steinsockel bereits vorhanden war. Er kann nur von der Vorgängermühle stammen.

("Dach Ziegelsteine"). 209 mtr. Eichenbretter. Handwerker 20 und Lieferanten<br />

Meister Piper und Tagelöhner.<br />

Schmied Jobst Lüderssen aus Obernkirchen. Maurermeister mit Sohn und Helfer.<br />

Reipschläger<br />

Meister Peter Wißmanns Witwe, Detmold.<br />

Friedrich Volmers und Dietrich Nauteß (Bremen?).<br />

Ziegelei Varenholz.<br />

Ar<strong>bei</strong>ten zu b.:<br />

8.12.1704 bis 14.1.1704 - 29 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />

Zimmermannsar<strong>bei</strong>ten durch Piper, Knechte und Tagelöhner.<br />

Nov./Dez. 1704 - Verkleiden des Mühlengerüstes.<br />

Zuschneiden der Holzschindeln ("Späne") durch einen Meister und 2 Helfer. Insgesamt<br />

38 Ar<strong>bei</strong>tstage. Aufnageln der Holzschindeln <strong>auf</strong> Grundgerüst und Türen.<br />

bis 8.1.1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />

Ar<strong>bei</strong>ten am gehenden Werk, u.a. Anfertigung von eisernen Stockgetrieben ("trielen"),<br />

eiserne Bänder um die Wellen, Ausbesserung der Windfahne, Ar<strong>bei</strong>ten am<br />

Mühlenschwanz ("Schwanß") und Ar<strong>bei</strong>ten an der Presse.<br />

Material<br />

37.000 Nägel zum Aufnageln der Holzschindeln <strong>auf</strong> das Grundgerüst. Nicht bezifferte<br />

Anzahl von Holzschindeln 21 . 90 Bretter ("1 1/2 Schock Dielen"). 595 Nägel<br />

unterschiedlicher Größe ("Dielnägell, kleine Nägel"). Bolzen und Metallplatten für<br />

Stockgetriebe, eiserne Bänder um die Wellen, Hespen und Haken, Eisenplatten u.a..<br />

237 mtr. Eichenbretter.<br />

Handwerker und Lieferanten<br />

Meister Piper und Tagelöhner.<br />

Schmied Jobst Lüderssen, Obernkirchen.<br />

Meister Hanß Schnitker und 2 Helfer (Holzschindeln schneiden).<br />

Herm. Sülwold, Hohenhausen (Holzschindeln <strong>auf</strong>bringen).<br />

Herman Dohm, Rinteln (Holzlieferant).<br />

Schmied Henrich Kisow, Lüdenhausen.<br />

Ar<strong>bei</strong>ten zu c.:<br />

bis 5.3.1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />

20 Gezahlte Tagelöhne:<br />

Meister Piper 12 gr. und 4 Maaß Bier a 8 Pf. bzw. 18gr. und 2 Maaß Bier a 8 Pf. (1 Maaß<br />

= 1,25 Ltr.)<br />

Holzfäller 12 gr. und 2 Maaß Bier.<br />

Sägeschneider 8 gr. und 2 Maaß Bier.<br />

Knechte und Tagelöhner 8 gr. und 2 Maaß Bier.<br />

Maurermeister 9 gr.<br />

Maurermeister mit Sohn 16 gr.<br />

Spänemacher 8 gr.<br />

Helfer 7gr.<br />

Schmie<strong>dem</strong>eister 14 gr.<br />

21 Zum Vergleich: Die im Westfälischen Freilichtmuseum Detmold <strong>auf</strong>gestellte<br />

Kappenwindmühle ist mit 12.000 Eichenschindeln bedeckt. Großmann, G.U. u. Schulte<br />

I., Die Kappenwindmühle, (1980), Seite 25.<br />

Die im Museumsdorf Cloppenburg befindliche "Bokeler Mühle" ist sogar mit über 20.000<br />

genagelten Holzschindeln bedeckt. Brüning, H., Die Mühlen des Museumsdorfes<br />

Cloppenburg, (1988), Seite 26.

Anfertigung vieler Nägel unterschiedlicher Größe.<br />

bis 21.8.1705 - Zimmermannsar<strong>bei</strong>ten.<br />

Durch Piper und Knechte.<br />

Mai 1705 - Maurerar<strong>bei</strong>ten.<br />

Untermauern der Ständer der Galerie. ("Schwickstellunge"), Balken der Galerie<br />

zugemauert. 4 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />

bis Mai 1705<br />

Anfertigung der Segel ("Flügellacken").<br />

bis Juli 1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />

u.a. Anfertigung einer Haue ("Mühlen Kreutz"), Bicken geschärft, Anfertigung einer<br />

Spindel ("Mühlen spillen an die Perrel Mühlen"), einer Fußspindel ("unterste Spillen"),<br />

eines gelochten Blechs für die Perlmühle, Ar<strong>bei</strong>ten an den Flügeln.<br />

bis August 1705 - Schmiedear<strong>bei</strong>ten.<br />

U.a. Ar<strong>bei</strong>ten am Beutelgang.<br />

August 1705<br />

Anbringen der Segel an die Flügel.<br />

7 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />

Material<br />

178 mtr. Eichenbretter. 48 mtr. Bretter. 3.326 Nägel unterschiedlicher Größe<br />

("Diellennägell, kleine Nägell, Lattennägell, große Nägell"), 50 Eisenringe, Bolzen u.a.. 18<br />

kg Stricke für die Segel. Ein Strick von 5 kg zum Aufziehen der Mühlsteine. 5,6 kg<br />

Haartuch (Haartuchsieb für Beutelgang). 40 Blechtafeln. Große Anzahl Eisengeräte, wie<br />

eiserne Bänder um die Wellen, Zapfen ("Tappen"), Bügel, Hespen, Spillen, Bolzen, Stifte,<br />

Haken, 2 Flaschenzüge ("Blöcke mit Eisen Räder"), Ringe, 2 Bicken, 2 Schlösser, Ketten<br />

und 402 Nägel unterschiedlicher Größe. 30 Fichtenbretter ("Tannen Bohlen/ Tannen<br />

Dielen"). 3.320 Nägel unterschiedlicher Größe ("Hespe Negel, Lattennegel, Stakenegel,<br />

Mittlnegel, kleine Diköppe, Langstiffte, Cuphnegel"). Teer und Baumöl. Eine Kuhhaut für<br />

den Beutelgang. 16 Metallkrampen an die Flügel. 4 Fichtenbalken a 24,65 m (aus<br />

Hameln).<br />

Handwerker und Lieferanten<br />

Meister Piper (Abb.2)<br />

Schmied Henrich Kisow, Lüdenhausen.<br />

Reibschläger Hans Herman Schabbehaar, Varenholz.<br />

Blechschläger Christoffer Gießeken, Lemgo.<br />

Maurermeister und Sohn.<br />

Schmied Johann Helling.<br />

Schmied Johan Henrich Sasse, Lüdenhausen.<br />

Baukosten<br />

Lohnkosten ca. 700 Tlr.<br />

Materialkosten ca. 400 Tlr.<br />

b )Beschreibung der Mühle 22<br />

a. Mühlengetriebe<br />

Flügelwelle - "große Walle"; Bremse - "Preße"; große Achsrad - "große Kamrath";<br />

Stirnrad - "Tackrath".<br />

b. Mahlgänge<br />

2 Mahlgänge - "große und kleine Mühle"; ein großer und ein kleiner Bodenstein -<br />

"Unterleger"; ein großer und ein kleiner Läuferstein - "Leuffer"; Steinverkleidung -<br />

"Böhnen"; Trichter - Rump"; Rüttelschuh - "Schu"; Schlitten - "Stuel". 2 Beutelgänge<br />

(Sichtemaschinen) - "Mehlkasten oder Sichttröge"<br />

22 Nach einer Inventarisation, angefertigt 1722.

Abb.2 Rechnung des Hindrick Piper: „Vom 22. (Okto-)bris 1703 biß den 9. Febr. 1704<br />

<strong>auf</strong>f beyden seiten inclusive, habe ich nebst meinem Knechte an <strong>dem</strong> mühlenwercke<br />

behueff Lüdenhauser windmühle gear<strong>bei</strong>tet in Summa – 92 tage, verdienet täglich<br />

zusammen – 12 gr. (Groschen) 4 maaß bier jede a 8 d. (Pfennige), facit – 37 ß (Taler)<br />

17 gr. 4 d. Hindrik Piper<br />

Auf Mstr. (Meister) henrich Pieper Vorgesetzter Maßen bey Verfertigung des Kam= und<br />

Tack Rades mit seinem Knecht gearbeytet und desfals auch von <strong>dem</strong> H.<br />

(Herrschaftlichen?) Wald Vogt Bögern mit dreißig Sieben Tlr. (Taler) bezahlet worden.<br />

Attestiret Wistinghausen. Lüdenhausen 28. Febr. 1704<br />

(StADt. L 92 C Tit. 12 Nr. 10 Vol. I)<br />

c. Pellgang<br />

2 Steine mit Blech umgeben - "Perrelmühle mit Blech umschlagen"; hölzerne Verkleidung<br />

- "Kupe".<br />

d. Mühlenhaus<br />

Steinsockel - "Mauerwerk"; Galerie - "Zwickstellung".

Die 1705 in Betrieb genommene III. Windmühle verfügte über eine drehbare Kappe, die<br />

mittelst eines bis zur Galerie herunterreichenden Hebelbalkens gedreht werden konnte.<br />

Das Mühlenhaus war eine mit Holzschindeln bedeckte Holzkonstruktion, die <strong>auf</strong> einen<br />

Steinsockel <strong>auf</strong>gelegt war.<br />

Sie verfügte über zwei Mahlgänge und einen Pellgang. Die Mahlgänge waren mit<br />

Sichtemaschinen zur Mehlproduktion ausgestattet. Der Typologie Notebaarts folgend<br />

kann die Windmühle der Hauptklasse B - vertikale Windmühlen - und der Klasse III -<br />

Mühle mit drehbarer Haube - zuordnet werden. Wie die II. Lüdenhauser Windmühle<br />

gehört sie zum Typ c. oder d., wo<strong>bei</strong> eine hohe Wahrscheinlichkeit für Typ d. - die eckige<br />

Turmwindmühle - spricht. Die <strong>bei</strong>den Varianten - taillierte bzw. nicht taillierte Form -<br />

lassen sich nicht bestimmen. Anders als <strong>bei</strong> der II. Lüdenhauser Mühle nähern die Flügel<br />

sich nicht <strong>dem</strong> Erdboden, sondern sind höher an den Wind gebracht. Flügelsegel und<br />

Hebelbalken werden von einem L<strong>auf</strong>steg - Galerie - aus bedient. Die Mühle lässt sich<br />

damit als "Holländer", genauer gesagt, als "L<strong>auf</strong>stegmühle" bestimmen. Dieser<br />

Mühlentyp wird oft auch "Galerieholländer" genannt. 23<br />

c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />

Bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1737 waren ausschließlich Zeitpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />

Sie war eine herrschaftliche Zeitpachtmühle, der ein Zwangsrecht <strong>auf</strong> die zugewiesenen<br />

Mahlgenossen zustand.<br />

d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />

Von 1703 bis 1737 erhöhte sich die Anzahl der potentiellen Mahlgenossen nur<br />

unwesentlich <strong>auf</strong> etwa 660 Personen 24 . Von Beginn an stellt sich die Ertragslage der<br />

Mühle ungünstig dar, obwohl den Pächtern der damals modernste Windmühlentyp zur<br />

Verfügung stand und der Zeitpachtzins mit 40 Tlr. jährlich sehr gering war. Die Ursachen<br />

sind vielfältig und zum Teil Resultat der damaligen prekären wirtschaftlichen Lage der<br />

Grafschaft Lippe. 1711 erhielt der Zeitpächter Piper <strong>bei</strong>spielsweise einen 3jährigen<br />

Zeitpachtvertrag, in <strong>dem</strong> er sich verpflichtete, alle Unterhaltskosten der Mühle zu<br />

übernehmen, auch die, die durch "Unglücksfälle, durch Feuer oder sonsten" entstanden.<br />

Die Rentkammer entlastete sich damit von allen Unterhaltskosten. Lediglich das<br />

notwendige Bauholz wurde frei angewiesen. Weiter war es offensichtlich ein Fehler<br />

gewesen, eine Mühle nach <strong>dem</strong> neuesten Stand der Technik zu errichten. Sie war<br />

technisch noch nicht genügend ausgereift; die Mühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong> <strong>dem</strong> Wetter zu<br />

exponiert ausgesetzt, was die vielen Schäden und Reparaturen verdeutlichen. Auch<br />

scheinen viele Pächter Probleme mit der Handhabung der Technik gehabt zu haben.<br />

Immerhin war die Technik so kompliziert und umfangreich, daß sie der Müller nicht<br />

allein, sondern nur mit Hilfe eines Mühlenknechtes vornehmen konnte. Die ständige<br />

Beschäftigung eines Knechtes erhöhte die bereits hohen Unterhaltskosten zusätzlich.<br />

1713 weigert sich Piper die Mühle weiterhin zu pachten. Es wird festgestellt, daß der<br />

Schlitten <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> großen Mahlgang zerbrochen ist. 1722 ist dieser Schaden immer noch<br />

nicht behoben, so daß davon auszugehen ist, daß in den 9 Jahren nur ein Mahlgang<br />

benötigt worden ist. Weiter sind 1713 <strong>bei</strong>de Beutelgänge (Sichtemaschinen)<br />

unbrauchbar. Die Galerie ist b<strong>auf</strong>ällig.<br />

Am 5.3.1714 zerstört ein Sturm die Flügel und zerbricht die Flügelwelle. Die Mühle steht<br />

längere Zeit still. 1718 wird der Zeitpächter Bauer von den Mahlgenossen beschuldigt zu<br />

ihren Ungunsten zu matten. Derartige Betrügereien der Müller können <strong>auf</strong> eine schlechte<br />

23 Die im Westfälischen Freilichtmuseum Detmold <strong>auf</strong>gebaute "Kappenwindmühle" gehört<br />

<strong>dem</strong> Typ des "Galerieholländers" an. Ähnlich, vielleicht mit einem konischen Mühlenhaus,<br />

muß die Lüdenhauser Windmühle ausgesehen haben.<br />

24 Schätzung nach: Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.

Ertragslage der Mühle hinweisen. 25 Im Januar 1722 ist die Galerie verfallen und der<br />

"Cupring" 26 so "verschoben und verdorben", daß die Kappe <strong>bei</strong> Sturm nur schwer<br />

umgedreht werden kann. Von April 1722 bis Oktober 1722 steht die Mühle wegen<br />

Reparaturar<strong>bei</strong>ten still. Bauer flüchtet im April 1722, unter Hinterlassung von 30 Tlr.<br />

Schulden, von der Mühle. Im Juni 1724 muss der Zeitpächter Kühnemann vor <strong>dem</strong><br />

Gogericht gegen die Mahlgenossen klagen, da sie die Mühle nicht mehr <strong>auf</strong>suchen,<br />

sondern umliegende Wassermühlen. Zu<strong>dem</strong> verlangt er eine Verfügung, daß das Korn 3<br />

Tage vor der Vermahlung <strong>auf</strong> die Mühle zu bringen sei. Zu diesen Wartezeiten waren die<br />

Mahlgenossen sicher nicht bereit. Im Dezember 1724 zerstört ein Sturm die Flügel und<br />

reißt die Flügelwelle herunter. Das große Achsrad und die Bremse werden ebenfalls<br />

zerstört, die Kappe und die Galerie durch die herunterfallende Flügelwelle beschädigt. Bei<br />

der Besichtigung der Schäden erweist sich der König als vermodert, da es bereits seit<br />

längerem in die Mühle hinein regnete. 1726 müssen neue Flügel angeschafft werden.<br />

1733 steht der Zeitpächter Frevert vor <strong>dem</strong> Ruin und kann sich nur durch Entlassung aus<br />

<strong>dem</strong> Zeitpachtvertrag retten. 1734 beschädigt ein Sturm erneut die Mühle. Sie wird nicht<br />

wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt, sondern bleibt wüst liegen.<br />

Anscheinend bringt die Rentkammer die notwendigen Gelder für eine Reparatur nicht<br />

mehr <strong>auf</strong>. 1737 zerstört ein Sturm die Mühle vollständig. Die Reste der Mühle (Holz, 1<br />

Mühlstein und 1 Stück Eisen) werden 1738 für 16 1/2 Tlr. öffentlich versteigert. Der<br />

übriggebliebene steinerne Sockel wurde von <strong>dem</strong> nachfolgenden Pächter Harcke mit<br />

einem primitiven Dach versehen und dient zum Unterstellen der Pferde der<br />

Mahlgenossen, die die Harckes neue Mühle <strong>auf</strong>suchen.<br />

e) Pächter und Müller<br />

Hans Henrich Piper, Müller und Zeitpächter 1702 - 1713.<br />

Piper ist offensichtlich mit jenem im Lüdenhauser Kirchenbuch verzeichneten Henrich<br />

Jantzen Pipers identisch, der aus <strong>dem</strong> preußischen Amt Vlotho stammte und am<br />

7.1.1703 Philippina Elisabeth Freundts aus Lüdenhausen heiratete (StADt L 112 A<br />

Lüdenhausen Nr.3). Piper muss, wahrscheinlich von holländischen Mühlenbauern, das<br />

Mühlenbauhandwerk erlernt haben.<br />

Johan Dietrich Röteken, Zeitpächter 1713 - 1716. Forstverwalter zu Hohenhausen, dort<br />

u.a. Eigentümer der unteren Mühle (Althoffs Mühle). Er hatte einen namentlich nicht<br />

bekannten angestellten Müller oder Afterpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />

Johan Henrich Bauer, Müller und Zeitpächter 1716 - 1722. Flieht 1722 heimlich von der<br />

Mühle.<br />

Johan Berndt Kamp, Müller und Zeitpächter 1722.<br />

Tönnies Lau, Müller und Zeitpächter 1723 - 1724. Aus der Grafschaft Bückeburg.<br />

Cordt Philip Kühnemann, Müller und Zeitpächter 1724 - 1726.<br />

25 Siehe zum Vorwurf des betrügerischen Mattens: StADt L 89 AI Nr.342 , S. 317, Wruge<br />

des Küsters zu Lüdenhausen gegen Windmüller Bauer, Jahre 1718. Durch den Verdacht<br />

der Betrügerei verlor Bauer anscheinend viele Mahlgenossen, denn 1719 wrugt er vor<br />

<strong>dem</strong> Gogericht gegen 16 Mahlgenossen, weil sie nicht <strong>bei</strong> ihm mahlen lassen (S.397).<br />

26 Die bewegliche Lagerung der Kappe, "womit die oberste gantze Mühle regiret und <strong>auf</strong><br />

eiserne gegossene Trilen hin und her gedrehet werden muß". Der "Cupring" besteht aus<br />

einem "Krantz von Eichenholz worin die Trilen gehen". Beschreibung des "Cupringes" der<br />

Lüdenhauser Windmühle im März 1722.

Phillip Frevert, Müller und Zeitpächter 1726.<br />

Hans Henrich Frevert, Müller und Zeitpächter 1726 - 1734. Bruder von Phillip Frevert,<br />

<strong>bei</strong>de aus Niedermeien.<br />

IV. Windmühle (1737 - 1836)<br />

a) Bauherr<br />

Der 4. Mühlenbau erfolgte unter der vormundschaftlichen Regierung der Gräfin<br />

Johannette Wilhelmine. Errichtet wurde die Mühle <strong>auf</strong> Kosten des Müllers und<br />

Zeitpächters Cord Harcke. Die Rentkammer verrechnete Harcke die Baukosten mit einer<br />

6jährigen Befreiung vom Zeitpachtzins. Errichtet wurde die Mühle von Meister Christian<br />

Pohlman. 27<br />

Baugeschichte<br />

Bauzeit 24.4.1737 bis 24.8.1737.<br />

Meister Pohlman und 3 Gesellen - 104 Ar<strong>bei</strong>tstage.<br />

Festpreis bis zur Fertigstellung 100 Tlr.( Abb.3). Kost Meister (tägl. 4 gr.) 11 Tlr. 20 gr.<br />

Vorkost und Gedeck. Gesellen (a 2 gr.) 17 Tlr. 12 gr..<br />

Meister Christoff Böcken aus Asendorf für Tischlerar<strong>bei</strong>ten 25 Tlr..<br />

Christian Sieker und Helfer für Holz fällen und schneiden 14 Tlr. 20 gr..<br />

Jost Herman Bigeman Abtransport Bäume 18 gr..<br />

Diederich Bode von Heidelbeck für Holz schneiden 4 Tlr. 34 gr..<br />

Christoff Henrich Bekendorf aus Seltze liefert eine "eiserne Dreff", eine neue "Haue,<br />

Spille und Pfanne 28 ". 35 Tlr..<br />

Schmied Hanß Herman Kisau aus Lüdenhausen für Schmiedear<strong>bei</strong>ten 38 Tlr. 35 gr..<br />

Maurer Johann Henrich Spangenberg aus Lüdenhausen für Maurerar<strong>bei</strong>ten 6 Tlr. 4 gr..<br />

Hans Cord Böcken aus Asendorf liefert Kalk 3 Tlr..<br />

Der Ziegelmeister Frantz Hille von Möllenbeck liefert 400 Hangsteine, 100 Backsteine und<br />

24 "Krimpsteine" 4 Tlr. 3 gr..<br />

Schmied Otto Wilhelm Lüdersen aus Silixen für die Lieferung von 2.750 Nägeln 6 Tlr. 7<br />

gr..<br />

Johan Diderich Starcke für die Anfertigung von Fensterrahmen und Türen 1 Tlr. 14 gr..<br />

Glaser Arendt Dieterich Wege aus Lemgo für die Lieferung und Einsetzen von Fensterglas<br />

2 Tlr. 30 gr..<br />

Windmüller Cord Harcke für 4 Monate Ar<strong>bei</strong>t <strong>bei</strong>m Mühlenbau 16 Tlr..<br />

Gesamtkosten Mühlenbau 287 Tlr. 17 gr..<br />

27 Einer der Nachkommen des Mühlenbaumeisters Christian Pohlman war vielleicht jener<br />

Johann Heinrich Pohlmann, der 1787 die Bockwindmühle zu Machtsum (Harsum, Kreis<br />

Hildesheim - Marienburg) erneuerte. Zur Bockwindmühle zu Machtsum siehe:<br />

Großmann, G.U./ Schulte I., Die Bockwindmühle, (1986), Seite 77.<br />

28 Eisernes Lager für die Spille, die den Läuferstein trägt.

Abb. 3 Zahlungsbeleg von Meister Christian Pohlman: „Daß ich Endes benanter habe von<br />

cordt Harcken vor die neuen windt Mühlen zu bauen habe Endtfangen 100 Tlr. schreibe<br />

Hundert thaler bezahlet und einen freyen thisch und vor meine gesellen die vorkost<br />

solches wirt hirmit quitiret und bescheiniet dießes<br />

Lühn haußen d. 24ten august 1737. Mstr. Christian Pohlman“<br />

(StADt L 92 C Tit. 12 Nr. 10 Vol. II)<br />

Weitere Ausgaben:<br />

Ein neuer Mühlenstein 32 Tlr..<br />

Meister Christian Pohlmann für die Zubereitung und Aufbringung des Steines 5 Tlr..<br />

Schmied Hanß Hermann Kisau für Anbringung eines eisernen Bandes um den Stein und<br />

Anfertigung von Ar<strong>bei</strong>tszeug (?) 4 Tlr. 31 gr..<br />

Der Reipschläger Jacob Schamhard für 2 neue Seile (Gewicht 32 Pf. = 15 kg) für<br />

Sackwinde 4 Tlr. 20 gr..

Jacob Schamhard für ein neues Steinseil (Zum Abheben der Mühlsteine 29 / Gewicht 28<br />

kg) 7 Tlr. 13 gr..<br />

b) Beschreibung der Mühle 30<br />

Mühlenhaus mit Fichtenbrettern bekleidet. Hebelbalken zu Drehen des Mühlenhauses -<br />

"Der Stehrt womit die Mühle umgedrehet wird". Treppen<strong>auf</strong>gang - "Treppe an der<br />

Mühle". Eingang - "Tür vor der Mühlen". Fenster unterste Boden - "3 runde Aus Lüchte,<br />

inwendig mit hölzernen Schufers (Schieber, Anm. Autor) versehen". Fenster oberste<br />

Boden - "An <strong>bei</strong>den Seiten 2 runde Aus Lüchte, welche mit 2 inwendigen Schöfers<br />

versehen." Ladeluke oberster Boden -Hinterwärts die Lucke, wofür eine Tür". Flügel -<br />

"<strong>bei</strong>de Flügel mit Lackens". Das Dach mit Holzschindeln gedeckt. Der Bock 31 : Untere und<br />

obere Schwelle - "Gründe unter der Mühle". Streben - "8 Schrath Stender unter der<br />

Mühlen". Hausbaum - "Mühlen Pfahl". Hammer - "Mehl Balcken". Unterste Boden oder<br />

Mehlboden: Dielenlage - "Unterste Beschuß in der Mühlen aus Dannen Pösten".<br />

Sichtemaschine - "Mehlkasten und Trog". Treppen<strong>auf</strong>gang zum obersten Boden oder<br />

Steinboden - "Vom untersten Theil der Mühle gehet man mittelst einer aus 9 Tritte<br />

befindlichen Treppe <strong>auf</strong> den obersten Theil der Mühle". Oberste Boden oder Steinboden:<br />

Auflager des Bodensteins und Steinkiste - "Mühlenbett benebst der Bühne". Läuferstein -<br />

"Oberläufer 14 Zoll dick (340 mm), 5 1/2 Fuß lang (Durchmesser 1,595 mtr.)".<br />

Bodenstein - "Unterste Mühlenstein 1 Fuß dick (290 mm), 5 1/2 Fuß lang". Trichter -<br />

"der Rump". Mühleisen - "Spille". Kammrad und Flügelwelle - "Kam Radt und die Welle<br />

im Kam Radt". Bremse - "die Preße mit 2 Ketten". Halsblock und Ahnwellbalken (Lager<br />

der Flügelwelle) - "Halß Balcken worin die Welle läuft" und "der Tref Balcke (?)".<br />

Sackwinde - "die Winde wor<strong>auf</strong> das Korn <strong>auf</strong>gezogen". Sichtemaschine - "Stecke (?),<br />

nebst denen Beutel und Sieben".<br />

Einer Inventarisation vom Januar 1833 und zwei Protokollen des Lüdenhauser<br />

Zimmermeisters Nacken aus den Jahren 1804 und 1823 sind folgende Maße zu<br />

entnehmen: Schwellen - 26 Fuß lang und 26 Zoll Kantenhöhe (7,54 m/ 620 mm).<br />

Streben - 14 Fuß lang und 12 Zoll Kantenhöhe (4,06 m/ 289 mm). Hebelbalken - 42 Fuß<br />

lang und 18 Zoll Kantenhöhe (12,18m/ 434 mm). Ortständer (Eckständer Mühlenhaus) -<br />

22 Fuß lang und 12 Zoll Kantenhöhe (6,38 m/ 289 mm; das Mühlenhaus hat damit eine<br />

max. Höhe bis Dachkante von 6,38 m). Halsblock - 14 Fuß lang und 24 Zoll Kantenhöhe<br />

(4,06 m/ 579 mm). Flügelwelle - 21 Fuß 2 Zoll lang lang und 2 Fuß Durchmesser (6,14<br />

m/ 580 mm). Flügelkreuz - 66 Fuß im Durchmesser (19,14 m). Kammrad - 10 Fuß im<br />

Durchmesser (2,90 m) mit 84 Kämme. Stockgetriebe - mit 12 Stöcke ("Stecken").<br />

Firstpfette - 22 Fuß lang (6,38 m). Bremse - 37 Fuß lang (10,73 m). Bodenstein - 5 Fuß<br />

5 Zoll Durchmesser (1,57 m). Läufer - 3 Fuß 6 Zoll Durchmesser (1,015 m).<br />

Notebaarts Typologie folgend gehört die Mühle zur Hauptklasse B und zur Klasse II., den<br />

Mühlen mit drehbarem Mühlenhaus. Er unterscheidet da<strong>bei</strong> in 4 Typen. Die Lüdenhauser<br />

Mühle gehört <strong>dem</strong> Typ a. an, der "Bockmühle" 32 , d.h.,"das ganze Mühlenhaus ist drehbar<br />

um einen dicken, runden Pfahl gebaut, den sogenannten Bock". Weiter unterscheidet er<br />

in 4 Varianten, die sich entweder an der Konstruktion des Bockes (Variante 1. und 2.)<br />

orientiert, oder aber an der Form des Schutzes des Bockes vor Witterungseinflüsse<br />

29 Vorläufer des Steinkrans.<br />

30 Nach einer Inventarisation vom 21.9.1765.<br />

31 Hochdeutsche Terminologie nach: Großmann, G.U. u. Schulte I., Die Bockwindmühle,<br />

(1986).<br />

32 Windmühlen, S.15, S.18 ff. Die anderen Typen: b. die Wipp- oder Köchermühle, c. die<br />

Paltrockmühle, d. die Schreckmühle.

(Variante 3. und 4.). Da sich Baulichkeiten zum Schutz des Bockes <strong>bei</strong> der Lüdenhauser<br />

Mühle quellenmäßig nicht belegen lassen, läßt sie sich der Variante 2. zuordnen, <strong>bei</strong> der<br />

der Bock "durch einige schräge Balken gestützt" wird 33 . Notebaart bezeichnet diese<br />

Variante als "offene Bockmühle". Der <strong>bei</strong> uns gewöhnlich verwendete Ausdruck für die<br />

"Bockmühle" ist Bockwindmühle. 1837 wird die Lüdenhauser Mühle "Pfahlwindmühle"<br />

genannt. Cord Harcke schreibt 1736, er wolle die Mühle "uff einen Pfahl" bauen.<br />

c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />

Auch diese Mühle blieb Zeit ihres Bestehens eine herrschaftliche Mühle mit zugeordneten<br />

Zwangsmahlgästen. Seit 1765 wurde sie jedoch in Erbpacht vergeben. Sie war damit die<br />

letzte herrschaftliche Mühle im Amt Varenholz, deren Zeitpacht in eine Erbpacht<br />

umgewandelt wurde 34 . Die Umwandlung des Pachtverhältnisses wurde, wie <strong>bei</strong> vielen<br />

herrschaftlichen Mühlen, aktiv von der Rentkammer betrieben, um von den Unterhalts- ,<br />

Reparatur- und Baukosten entlastet zu werden. In Johan Henrich Harcke hatte man den<br />

geeigneten, vertrauenswürdigen Partner gefunden. Bereits sein Vater hatte 22 Jahre zur<br />

Zufriedenheit der Rentkammer der Mühle vorgestanden. Denn die Rentkammer hatte <strong>bei</strong><br />

der Erbverpachtung auch eine wichtige Funktion der herrschaftlichen Mühlen Rechnung<br />

zu tragen, nämlich als öffentliche Versorgungseinrichtung der Wohlfahrt der Untertanen<br />

zu dienen. Sie hatten die Mahlgenossen jederzeit mit ausreichend und qualitativ gutem<br />

Brotmehl zu versorgen. War die Rentkammer mit einem Zeitpächter nicht zufrieden,<br />

konnte sie ihn nach Abl<strong>auf</strong> der Pachtzeit leicht von der Mühle setzen. Beim Erbpächter<br />

gestaltete sich dies schwieriger. Laut den standardisierten Erbpachtbriefen war dies nur<br />

möglich, wenn der Erbpächter den Erbpachtzins für ein ganzes Jahr "drey Monate über<br />

die Verfallzeit unabgeführet" ließ, oder die Mühle "nicht im gehörigen Stand und Bau"<br />

erhielt. 35 Hielt er sich an diese Bedingungen waren er und seine Erben im Besitz der<br />

Mühle geschützt.<br />

d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />

Von 1737 bis 1836 nahm die Bevölkerung in allen 3 Baurschaften beträchtlich zu. Von<br />

etwa 660 Personen <strong>auf</strong> etwa 1500 36 . Cordt Harcke hatte 1737 mit <strong>dem</strong> Bau einer<br />

Bockwindmühle mit einem Mahlgang eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung<br />

getroffen. Zusammen mit einer Handgrützemühle reichte der Mahlgang aus, die<br />

Grundbedürfnisse der Bevölkerung abzudecken. Die einfache und althergebrachte<br />

Technik der Bockwindmühle verursachte über Jahrzehnte kaum Kosten an Reparaturen<br />

und Verdienstausfall während des Stillstandes der Mühle. Lediglich 1757 und 1758 waren<br />

kleinere Reparaturen erforderlich. 1765 mußten allerdings der Hammer, eine Welle, ein<br />

33 Diese Beschreibung ist nicht korrekt. Die Hauptfunktion der "schrägen Balken", die<br />

besser als "Streben" zu bezeichnen sind, ist nicht das "Stützen" des Pfahls oder<br />

Hausbaumes, sondern die, das Gewicht des Mühlenhauses <strong>auf</strong> die Steinsockel unter den<br />

Gründen abzuleiten. Es sei noch dar<strong>auf</strong> hingewiesen, daß die Verwendung "doppelter<br />

Streben" (d.h. statt 4 Streben deren 8 Streben) wie <strong>bei</strong> der Lüdenhauser Mühle<br />

belegbar, einem älteren Konstruktionsprinzip entspricht. In neuerer Zeit wurden nur 4<br />

Streben verwandt. Vgl. hierzu: Großmann, G.U. u. Schulte I., Die Bockwindmühle,<br />

(1986), Seite 38 f. und Seite 77.<br />

34 Zusammen mit der Steinmühle <strong>bei</strong> Lemgo, die ebenfalls erst 1765 in Erbpacht<br />

vergeben wurde.<br />

Die anderen herrschaftlichen Mühlen des Amtes Varenholz: Erbpachtmühle<br />

Langenholzhausen 1659; Stemmer Mühle 1694; Niedernmühle 1659.<br />

35 Zitat: Erbpachtbrief für Statius Hermann Harcke vom 15.1.1788.<br />

36 Geschätzt nach: Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.

Flügelbalken und eine Schwelle erneuert werden. Auch hatte die Rentkammer in der<br />

Müllerfamilie Harcke Pächter gefunden, die ihr Handwerk verstanden und mit<br />

Gewissenhaftigkeit über mehrere Generationen versahen. Die Rentkammer konnte ohne<br />

Protest Cordt Harckes den Erbpachtzins von 50 Tlr. im Jahre 1737 bis 1754 <strong>auf</strong> 108 Tlr.<br />

erhöhen; Zeichen einer guten Ertragslage. So nahmen Ar<strong>bei</strong>t und Leben <strong>auf</strong> <strong>dem</strong><br />

<strong>Windberg</strong> bis in die 70er Jahre einen ruhigen L<strong>auf</strong>. Erst die Krisenjahre zu Beginn der<br />

70er Jahre, in denen nur wenig Korn <strong>auf</strong> die Mühlen zum Mahlen gebracht wird, bringen<br />

die Lüdenhauser Mühle in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Allerdings liegen von Harcke,<br />

im Gegensatz zu anderen Müllern des Amtes Varenholz, keine Gesuche um Minderung<br />

des Erbpachtzinses vor. Die wirtschaftliche Situation war jedoch so schlecht, daß die<br />

Wartung der Mühle vernachlässigt werden musste. So muss Statius Hermann Harcke<br />

1787, nach <strong>dem</strong> Tode seines Vaters, der Rentkammer melden, daß die Mühle sich in<br />

"einem erbärmlichen Zustand" befinde. Wegen der schlechten Ertragslage versucht<br />

Harcke 1790 eine Verringerung des Erbpachtzinses zu erreichen, und begründet dies<br />

besonders mit <strong>dem</strong> "starken Kartoffelanbau" der dazu führe, "daß viel weniger Korn<br />

gemahlen und geschrotet wird". 1791 schreibt er der Rentkammer: "Ich könnte die<br />

Mühle in Erbpacht, wenn ich ein ehrlicher Mann dabey bleiben solle, gewißenhaft nicht<br />

behalten". 1801 verstirbt Statius Hermann im 38. Lebensjahr und hinterlässt 6<br />

unmündige Kinder. Die Obervormundschaft für die Kinder übernimmt das Amt Varenholz,<br />

die Vormundschaft der "Chirurgus" Diederich Adolpf Mosel aus Silixen, Großvater<br />

mütterlicherseits der Kinder und der Bruder des Verstorbenen, Müller Johann Henrich<br />

Harcke, Pächter der Langenbrücker Mühle zu Lemgo. Die Afterpacht der Windmühle<br />

übernimmt Mosel. 1804 sucht Mosel um Verringerung der Pacht nach und weist <strong>auf</strong> den<br />

schlechten baulichen Zustand der Mühle hin, die umfangreiche Reparaturen erforderlich<br />

macht. Auch das Wohnhaus und das Backhaus waren reparaturbedürftig. Die Ertragslage<br />

der Mühle hat sich weiter verschlechtert, da die <strong>bei</strong>den Branntweinbrennereien Bode und<br />

Freund in Lüdenhausen ihren Betrieb eingestellt hatten und der Mühle damit wöchentlich<br />

18 Scheffel Schrotkorn verloren gegangen waren (etwa 720 kg Roggen). Die Reparatur<br />

der Mühle, die laut Mosel vor <strong>dem</strong> Einsturz stand, unterblieb. Mosel gibt die Mühle <strong>auf</strong>,<br />

Hußmann, der nächste Afterpächter, muss nachts heimlich von der Mühle fliehen. Der<br />

nächste Müller, Afterpächter Pätig, vormals Pächter der St.Johannis Mühle in Lemgo, ist<br />

bereits nach einem Jahr wirtschaftlich ruiniert. Er hatte die Mühle nach Stellung einer<br />

Kaution von 440 Tlr., der Übernahme des Pachtzinses von 108 Tlr. und zusätzlich 22 Tlr.<br />

an den Vormund der Harckschen Kinder übernommen. 1810 schreibt er der<br />

Rentkammer, er könne "trotz allen Fleiß und Wissen nicht von der Mühle leben". Für die<br />

Reparatur der Mühle blieb kein Geld, so daß sie weiter verfiel. Zu allem Unglück<br />

erkrankte Pätig schwer, so daß seine Familie Hunger leiden musste. Nach Pätig wird in<br />

den Jahren 1815/1816 noch ein Pächter Bock erwähnt. Im Dezember 1816 tritt<br />

schließlich Statius Hermanns ältester Sohn Bernhard Wilhelm August im Alter von 26<br />

Jahren die Erbpacht an und übernimmt die Mühle; verlässt sie jedoch im Januar 1819<br />

wieder, nach<strong>dem</strong> die Rentkammer einer Verringerung des Erbpachtzinses nicht<br />

zugestimmt hatte. Im März 1819 verk<strong>auf</strong>t er Mühle und Erbpacht für 1.500 Tlr. an den<br />

Müllergesellen Johan Christian Keßler aus Heidelbeck. Mit Antritt der Erbpacht Ostern<br />

1722 setzt er mittelst hoher Investitionskosten die Mühle wieder in Stand. Am<br />

31.10.1823, morgens 9 Uhr, wirft ein Sturm die Mühle um. Der inzwischen vollkommen<br />

verarmte Keßler ist nicht mehr in der Lage die Mühle aus eigenen Mitteln wieder<br />

<strong>auf</strong>zubauen. Mit finanzieller Hilfe aus der Leihkasse investiert Keßler 400 Tlr. <strong>bei</strong>m<br />

Wieder<strong>auf</strong>bau der Mühle. Aufgebaut hat die Mühle ein Mühlenbaumeister aus Minden.<br />

Keßler wollte auch noch einen Graupengang einrichten, um mit den umliegenden Mühlen<br />

konkurrieren zu können, die seine Mahlgenossen mehr und mehr <strong>auf</strong>suchten. Sie gaben<br />

sich nicht mehr mit der Qualität des Brotmehls zufrieden, die Keßler mit seinem<br />

Mahlgang erzielen konnte. Sie verlangten nun, daß vor der Vermahlung das Brotkorn<br />

(Roggen und Gerste) <strong>auf</strong> einem Graupengang geschält wird, um feineres Mehl zu

erhalten. Die finanziellen Mittel Keßlers reichten jedoch nicht mehr zu dieser Investition.<br />

1826 konnte sich Keßler nur durch einen Vergleich mit seinen Gläubigern vor <strong>dem</strong><br />

Konkurs retten. Gesuche um Senkung der Erbpacht werden von der Rentkammer<br />

abgelehnt. 1826 verpachtet Keßler die Mühle an den Müller Heinrich Krüger aus<br />

Herbrechtsdorf. Nach dessen Tod Ende 1827 übernimmt der Müller Henrich Friedrich<br />

Meyer aus Flegesen als Afterpächter des inzwischen unter Subhastation stehenden<br />

Keßler die Mühle. Ihm folgt der Müller Henrich Meier aus Heinbüchenbruch. Im Oktober<br />

1836 verlässt auch er die Mühle. Ein mehrmaliger Versuch der Rentkammer die Erbpacht<br />

zu versteigern scheitert, da niemand an ihrer Übernahme interessiert ist. In ihrem<br />

Auftrage betreibt der Zimmermeister Nacke aus Lüdenhausen bis Oktober die Mühle. Der<br />

bauliche Zustand der Mühle ist jedoch bereits so desolat, daß sie kaum noch betrieben<br />

werden kann. Schließlich weigert sich Nacke die Mühle weiter zu betreiben, da er um sein<br />

Leben fürchtet. In der Nacht vom 29.11.1836 wird die Mühle durch einen Sturm<br />

vollständig zerstört. Da<strong>bei</strong> verletzte der berstende Mühlenschwanz den Müllergesellen<br />

Petig schwer, der mit mehreren Mahlgenossen vermutlich versucht hatte, die Mühle zu<br />

retten. Am 3.12.1836 wird ein Teil des Holzes meistbietend für 24 Tlr. öffentlich<br />

versteigert.<br />

e) Pächter und Müller<br />

Cord Harcke, Müller und Zeitpächter 37 .<br />

* 1699, # 9.12.1759 Lüdenhausen. ? * 1700,<br />

# 25.1.1761 Lüdenhausen.<br />

Bis 1737 Windmüller zu Escher, Kreis Schaumburg Lippe.<br />

1737 - 1759 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Kd. 1 S./1 T., weitere nicht bekannt.<br />

Johan Henrich Harcke, Müller und Zeitpächter,<br />

seit 1765 Erbpächter.<br />

Sohn von Cord Harcke.<br />

* 3.1727, # 14.4.1786 Lüdenhausen. 6.4.1753 Lüdenhausen Webers, Anna Margarete<br />

(aus Göstrup, Kolonat Nr.21 im Hüttenhau).<br />

1759 - 1786 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Kd. 5 S./5 T.<br />

Statius Hermann Harcke, Müller und Erbpächter.<br />

4. Kind von Johan Henrich Harcke.<br />

~ 27.8.1762 Lüdenhausen, + 24.2.1801 Lüdenhausen.<br />

21.9.1787 Lüdenhausen Mosels, Marie Elisabeth (aus Silixen).<br />

1782 - 1784 Geselle <strong>auf</strong> der Bergischen Windmühle im Amt Pyrmont <strong>bei</strong> Müller Hermann<br />

Ernst Herbst.<br />

1787 - 1801 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Kd. 5 S./1 T.<br />

Diederich Adolpf Mosel, Afterpächter, "Chirurgus" zu Silixen, Schwiegervater von Statius<br />

Hermann Harcke, Vormund von Bernhard Wilhelm August Harcke.<br />

37 Quellen zur Genealogie der Familie Harcke: StADt L 112 A Lüdenhausen<br />

Bd.3/Bd.4/Bd.5.<br />

StADt Kirchenbuchkartei, Kirchengemeinde Bad Salzuflen.<br />

Abkürzungen: # - begraben/ + verstorben/ * - geboren/ ~ - get<strong>auf</strong>t/ verheiratet/ Kd. -<br />

Kinder/ S. - Sohn/ T. - Tochter

Afterpächter 1801 - ?.<br />

Hußmann (oder Hausmann), Müller und Afterpächter.<br />

Afterpächter frühestens 1805 bis 1809.<br />

Friederich Wilhelm Petig, Müller und Afterpächter.<br />

Vorher Pächter der St.Johannis Mühle zu Lemgo.<br />

Afterpächter 1809 - 1815.<br />

Bock, Müller und Afterpächter.<br />

Später <strong>auf</strong> der Steinmühle <strong>bei</strong> Lemgo.<br />

Afterpächter 1815 - 1816.<br />

Bernhard August Wilhelm Harcke, Müller und Erbpächter.<br />

2. Kind von Statius Hermann Harcke.<br />

* 24.4.1790 Lüdenhausen, + 27.2.1851 Salzuflen.<br />

21.12.1813 Salzuflen Kuhlemann, Johanne Friederike Henriette (aus Salzuflen).<br />

1816 - 1819 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Lebte seit 1819 als Salinenar<strong>bei</strong>ter und Zimmermann in Bad Salzuflen.<br />

Kd. 3 S./1 T.<br />

Johan Christian Keßler, Müller und Erbpächter.<br />

1819 - 1822 Afterpächter, Erbpächter bis 1837.<br />

* Heidelbeck.<br />

3 Jahre Lehre <strong>auf</strong> der Schlingmühle <strong>bei</strong> Müller Hillebrecht. 8 Jahre Müllergeselle <strong>auf</strong> der<br />

Niedernmühle Kalldorf.<br />

1819 - 1826 Windmüller zu Lüdenhausen. Erbpacht bis 1837 unter Zwangsverwaltung<br />

(Verwalter Bürgermeister Petri, Lemgo). Verzieht nach Lachendorf <strong>bei</strong> Celle.<br />

Heinrich Krüger, Müller und Afterpächter.<br />

Aus Herbrechtsdorf.<br />

1826 - 1827 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Heinrich Friedrich Meyer, Müller und Afterpächter.<br />

Aus Flegesen.<br />

1828 - 1831 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Verzieht nach Schönhagen.<br />

Henrich Meyer, Müller und Afterpächter.<br />

1831 bis 1836 Windmüller zu Lüdenhausen.

Seit 1837 Windmühlenpächter zu Eisbergen <strong>bei</strong> Rinteln..<br />

V. Windmühle 1838 - 1909<br />

a) Bauherr<br />

Während des 3.Versteigerungstermin im Mai 1837 wurde die vakante Erbpacht <strong>dem</strong><br />

bisherigen Posthalter aus Uchte ,Heinrich Ludewig Thiermann, zugesprochen. Der am<br />

7.7.1837 von der Rentkammer ausgestellte Erbpachtbrief gestattete Thiermann Bau und<br />

Betrieb einer Windmühle mit einem Mahl- und einem Graupengang. An der Errichtung<br />

der Mühle war die Rentkammer weder finanziell noch sonst beteiligt. Baubeginn war<br />

1838; in Betrieb gehen konnte die Mühle Anfang März 1839. Errichtet wurde sie von <strong>dem</strong><br />

"Kunstmeister" Kuhlemann aus Salzuflen. Thiermann gab gegenüber der Rentkammer<br />

an, daß die Baukosten <strong>bei</strong> etwa 4.000 Tlr. gelegen hätten. Für das Brandkataster wurde<br />

die Mühle wie folgt taxiert:<br />

Mauerwerk 507 Tlr. 27gr. 3 Pf..<br />

hölzerne Teile 367 Tlr. 27gr. 3 Pf..<br />

Schmiedesachen 295 Tlr. 32gr. - Pf..<br />

gehende Werk 992 Tlr. 5gr. 3 Pf..<br />

Gesamtwert 2.163 Tlr. 20gr. 3 Pf..<br />

b) Beschreibung der Mühle<br />

Die Windmühle ist nach "Art der Holländischen" erbaut worden und wird von Thiermann<br />

als "Massive Holländische Windmühle" bezeichnet. D.h. die Mühle verfügte über eine<br />

drehbare Kappe und das Mühlenhaus war aus Stein (wahrscheinlich Naturstein) errichtet.<br />

Die "hölzernen Teile": Hebelbalken - "Drehbaum" 38 Fuß lang (11,02 m), Stärke am Fuß<br />

14 x 16 Zoll (337 mm x 386 mm), an der Spitze 8 x 9 Zoll (193 mm x 217 mm),<br />

Eichenholz.<br />

Die Kappe: Bewegliche Lagerung der Kappe - "Drehkranz", Eichenholz. Windbalken -<br />

"Windbalken", Eichenholz. Schwertbalken 38 - "langes Spret", Eichenholz. Fughölzer - "2<br />

Lochbalken" a 22 Fuß lang (6,38 m), Eichenholz.<br />

Die Flügel: Bruststücke - "2 Blockruten" a 40 Fuß lang (11,6 m), Eichenholz. Spitzen - "4<br />

Spitzen zum Flügel" a 36 Fuß lang, 13 Zoll Kantenhöhe (10,44 m/314 mm), Fichtenholz.<br />

Das Mühlengetriebe: Sprüütbalken - "2 Spillbalken" a 9 Fuß (2,61 m), Eichenholz.<br />

Flügelwelle - "Hauptwelle", Eichenholz. König - "Kronwelle", Eichenholz. Stirnrad -<br />

"Kronspille", 10 Fuß Durchmesser (2,9 m), Eichenholz. Mahlgangsspindeln -<br />

"Spindel", 14 Fuß lang (4,06 m); "Spindel", 26 Fuß lang (7,54 mtr.), Fichtenholz 39 .<br />

Steinhebevorrichtung: Ständer - "2 Stender zum Stege", Eichenholz. Brüggbalk - "1<br />

Stech", 8 1/2 Fuß lang (2,46 m), Eichenholz.<br />

An Mahlgängen verfügte die Mühle über einen Roggenmahlgang und eine Graupenmühle<br />

(Pellgang).<br />

1839 besichtigte der Mühlenbauer Lambrecht aus Pötzen die Mühle und attestierte, er<br />

kenne "im ganzen Lippischen Lande und Umgebung keine Windmühle, die zweckmäßiger<br />

und vollkommender eingerichtet" sei.<br />

Die 1839 in Betrieb genommene V. Windmühle verfügte über eine drehbare Kappe, die<br />

mittelst eines Hebelbalkens gedreht werden konnte. Das Mühlenhaus war massiv aus<br />

Steinen <strong>auf</strong>geführt. Sie verfügte über einen Mahlgang und einen Pellgang (später 2<br />

Mahlgänge). Nach Notebaarts ist sie der Hauptklasse B - vertikale Windmühlen - und der<br />

Klasse III - Mühle mit drehbarer Haube - zuzuordnen. Erhaltene Abbildungen (Abb. 4, 5,<br />

6, 7) erlauben, sie <strong>dem</strong> Typ c. - konische Turmmühle - zuzuordnen. Bei der Mühle<br />

handelte es sich um einen sogenannter "Holländer", genauer gesagt ein "Bodensegler"<br />

38 Langer Balken, der <strong>auf</strong> <strong>bei</strong>den Seiten aus der Kappe herausragt. Mit einem zweiten,<br />

kürzeren Balken, dient er als Hebelarm zum Drehen der Kappe, wozu sie mit <strong>dem</strong><br />

Hebelbalken verbunden sind.<br />

39 Die unterschiedliche Länge der Mahlgangsspindeln läßt den Schluß zu, daß die<br />

Graupenmühle einen Boden tiefer als der Mahlgang lag.

oder "Erdholländer".<br />

Nach 1895 hat die Mühle eine neue Kappe mit einer Windrose erhalten (Umbau<br />

wahrscheinlich nach einem Brand).<br />

c) Eigentums- und Rechtsverhältnisse<br />

Bis 1878 blieb die Mühle eine herrschaftliche Erbpachtmühle. 1878 löste der<br />

Erbpachtmüller Karl Meyer die Erbpacht mit einer Zahlung von 7.000 RM ab. Die Mühle<br />

ging damit in alleiniges Eigentum Meyers über. Als Gewerbebetrieb existierte die Mühle<br />

bis 1909. Die Zwangsmahlgäste, durch den Erbpachtbrief vertraglich zugesprochen,<br />

verlor die Erbpachtmühle faktisch 1871 durch die Einführung der Gewerbefreiheit 40 in<br />

Lippe. Die Mahlgäste konnten sich frei zwischen den vorhandenen Mühlenbetrieben<br />

entscheiden.<br />

d) Konjunkturverl<strong>auf</strong><br />

Abb.4 Dorf Lüdenhausen mit Windmühle <strong>auf</strong> <strong>dem</strong> <strong>Windberg</strong>, um 1900. (Weltpostkarte.<br />

Kommunalarchiv Kalletal)<br />

1838 lebten in den 3, der Mühle zugeordneten Baurschaften, ca. 1.550 Menschen, die bis<br />

1880 <strong>auf</strong> etwa 1900 41 anwuchs. Ursprünglich wollte Thiermann im Erdgeschoß der Mühle<br />

noch eine Flachs - Bockemühle einbauen, einen Plan den er jedoch fallen ließ, zu Gunsten<br />

eines 2. Mahlganges, für den er problemlos eine Konzession von der Rentkammer erhielt.<br />

40 Bundes - Gewerbe - Ordnung vom 21.6.1869, Paragraphen 7 - 10. Lippische<br />

Landesverordnung vom 3.8.1870, Gesetzessammlung Nr.14, "die Aufhebung<br />

ausschließlicher Gewerbeberechtigungen, so wie der Berechtigungen zur Ertheilung<br />

gewerblicher Concessionen und zur Auferlegung gewerblicher Abgaben".<br />

41<br />

Kuhlmann, M., Bevölkerungsgeographie, (1954), Seite 115.

Abb.5 Windmühle Lüdenhausen, 1895. (Zeichnung Ernst Meier - Niedermeien.<br />

Kommunalarchiv Kalletal)<br />

Wahrscheinlich konnte er die gehobenen Ansprüche der Mahlgäste in Hinsicht <strong>auf</strong><br />

Feinheit und Qualität des Mehls nur so erfüllen. Noch vor Errichtung des 2. Mahlganges<br />

gerät Thiermann in finanzielle Schwierigkeiten und muss um Pachterlaß <strong>auf</strong> einige Jahre<br />

bitten. Die Rentkammer senkt 1839 den Erbpachtzins von 70 <strong>auf</strong> 30 Tlr. 1840 legt<br />

Thiermann schließlich einen neuen Mahlgang und eine neue Graupenmühle an, eine<br />

Investition die ihn scheinbar finanziell überforderte, denn 1842 verk<strong>auf</strong>t er die Mühle an<br />

den Müller Johann Heinrich Mohrlüder. Neben finanziellen Schwierigkeiten wird<br />

Thiermann wohl daran gescheitert sein, daß er berufsunerfahren war und das<br />

Müllerhandwerk seit 1837 sozusagen in einem "Crashkurs" erlernt hatte. Unverständlich<br />

bleibt, wie die Rentkammer <strong>bei</strong> der Versteigerung der Erbpacht 1837 diese Thiermann<br />

zuschlagen konnte, der der Rentkammer auch offen erklärt hatte, er "habe das<br />

Mühlenwesen bisher nicht betrieben, wolle es noch lernen". Da<strong>bei</strong> hatten gelernte Müller<br />

zum Teil ein höheres Pachtzinsangebot abgegeben. 1843 wird der Antrag Mohrlüders <strong>auf</strong><br />

Erteilung einer Konzession für einen Weizengang von der Rentkammer abgelehnt. Er<br />

begründete seinen Antrag, er habe zwar 2 Mahlgänge, "wor<strong>auf</strong> auch Weizenmehl<br />

verfertigt werden kann, daß Publikum verlangt aber eine besondere sogenannte<br />

Weizenmühle". Er müsse "sie anlegen, wenn er weiter von der Mühle leben will". Das<br />

Zitat zeigt deutlich, wie sehr sich mittlerweile auch ein Erbpachtmüller nach den<br />

Wünschen seiner Zwangsmahlgäste richten musste, um sie nicht an die Konkurrenz zu<br />

verlieren. Versuche die Zwangsmahlgäste durch mögliche juristische Mittel wieder an die<br />

Mühle zu binden, unternahmen weder Mohrlüder noch die Rentkammer. Unverständlich<br />

ist, daß die Rentkammer vor diesem Hintergrund den Weizenmahlgang nicht

konzessionierte. Denkbar ist, daß sie sich anderen konzessionierten Müllern gegenüber<br />

verpflichtet fühlte. Mohrlüder legt trotz fehlender Konzession 1844 einen<br />

Weizenmahlgang an,<br />

Abb.6 Windmühle Lüdenhausen, um 1900. (Zeichnung Ernst Meier - Niedermeien.<br />

Kommunalarchiv Kalletal)<br />

der nachträglich konzessioniert wird. Insgesamt erhöhte sich der Erbpachtzins dadurch<br />

<strong>auf</strong> 86<br />

Tlr.. Seit 1848 gerät Mohrlüder in wirtschaftliche Schwierigkeiten und verk<strong>auf</strong>t Mühle und<br />

Erbpacht. Seit <strong>dem</strong> Erbpachtmüller Friedrich Krüger wird die Mühle offensichtlich zu<br />

einem Spekulationsobjekt und wird bis 1877 siebenmal verk<strong>auf</strong>t (Reihenfolge und Name<br />

der Erbpächter siehe e. Pächter und Müller). Der Verkehrswert und Erbpachtzins der<br />

Mühle entwickelte sich da<strong>bei</strong> folgendermaßen:<br />

1852 8.125 Tlr. (Erbpacht 82 Tlr. 15 sgr.)<br />

1859 6.600 Tlr. (Erbpacht 102 Tlr.)<br />

1862 9.250 Tlr. (Erbpacht 102 Tlr.)<br />

1868 3.950 Tlr. (Erbpacht 102 Tlr.)<br />

Die Minderung des Verkehrswertes 1859 erklärt sich aus der Anlage der Bavenhauser<br />

Windmühle 1853, die sich zur bedeutenden Konkurrenz der Lüdenhauser Mühle<br />

entwickelte. Die Mahlgenossen suchten lieber diese Mühle <strong>auf</strong>, um sich den<br />

beschwerlichen Weg <strong>auf</strong> den <strong>Windberg</strong> zu ersparen. Später ist deshalb wegen der<br />

schlechten Erreichbarkeit der Mühle der Erbpachtzins um 3 Tlr. gemindert worden. Beim<br />

Verk<strong>auf</strong> 1868 waren sowohl das Wohnhaus als auch die Mühle in einem schlechten<br />

baulichen Zustand. Über lange Zeit verfügte die Mühle nur über einen Flügel. Der<br />

verantwortliche Erbpächter Karl Meyer ist 1868 in Konkurs gegangen. In dieser Zeit ist<br />

wohl der Mühle vom Volksmund der Beiname "Bankrottmühle" gegeben worden 42 . Nach<br />

Einführung der Gewerbefreiheit zum 1.1.1771 verschärft sich die wirtschaftliche Situation<br />

der Mühle weiter, bedingt durch die nun zahlreich möglich gewordenen<br />

42 Schäfer, H., Beiträge zur Geschichte des Dorfes Lüdenhausen, (1979), Seite 67.

Mühlenneugründungen. Der Müller Karl Meyer, seit 1877 Erbpächter, löst die Erbpacht<br />

1878 ab. Er wird 1894 wegen "Verschwendung" entmündigt 43 und der in Konkurs<br />

geratene Besitz im gleichen Jahr versteigert. Unter <strong>dem</strong> neuen Eigentümer, Müller<br />

Heinrich Meier aus Göstrup, brannte die Mühle wahrscheinlich ab 44 , und wurde noch<br />

einmal <strong>auf</strong>gebaut. 1909 gibt Meyer den Mühlenstandort <strong>auf</strong>, verk<strong>auf</strong>t den Besitz an den<br />

Landwirt Schnormeier und errichtet im Dorf eine Motormühle. Schnormeier lässt die<br />

Windmühle abreißen und verwendet die Steine zum Bau einer Stallung.<br />

Abb.7 Windmühle Lüdenhausen, um 1909. Foto, Kommunalarchiv Kalletal)<br />

e) Pächter und Müller<br />

Heinrich Ludwig Thiermann, Erbpächter.<br />

Posthalter aus <strong>dem</strong> Hannoverschen Amt Uchte.<br />

Erbauer der V.Windmühle.<br />

1837 - 1843 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Johann Heinrich Mohrlüder, Müller und Erbpächter.<br />

Aus Muntze, Amt Blumenau.<br />

Hat zeitweise Afterpächter <strong>auf</strong> der Mühle.<br />

1843 - 1851 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Reitemeier, Afterpächter von Mohrlüder.<br />

1843 - ?.<br />

Aus Vallentrup.<br />

Heinrich Scharringhausen, Müllergeselle und Afterpächter des Mohrlüder.<br />

Friedrich Krüger, Erbpächter.<br />

Bedienter zu Hannover, anschließend mehrere Jahre Eigentümer des Kruges zu Almena.<br />

Nach Verk<strong>auf</strong> des Kruges Erwerb der Mühle.<br />

1851 - 1852 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Frevert (oder Klemme), Müller und Erbpächter.<br />

Vor Mühlenpacht Landwirt <strong>auf</strong> Nr.26 zu Henstorf.<br />

43 Amtsblatt Nr.36, vom 5.5.1894.<br />

44 Schäfer, H., Beiträge zur Geschichte des Dorfes Lüdenhausen, (1979), Seite 67.

1852 - 1857 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Richterberg, Erbpächter.<br />

Von Lüdenhausen Nr.7.<br />

1857 - 1859 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Georg Quadfasel, Müller und Erbpächter.<br />

1859 - 1862 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Heinrich Kracke, Müller und Erbpächter.<br />

Aus Sehnde <strong>bei</strong> Burgdorf.<br />

1862 - 1864 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />

Karl Meyer, Müller und Erbpächter.<br />

Aus Hannover.<br />

1868 in Konkurs gegangen.<br />

1864 - 1868 Windmüller zu Lüdenhausen.<br />