Ausgabe Nr. 49 vom 05. Dezember 2013, Teil I - Rutesheim

Ausgabe Nr. 49 vom 05. Dezember 2013, Teil I - Rutesheim

Ausgabe Nr. 49 vom 05. Dezember 2013, Teil I - Rutesheim

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Stadtnachrichten<br />

<strong>Rutesheim</strong><br />

gefüllten Korb. Sie stellte ihre Mutter Friederike Berner dar,<br />

die bei alt-eingesessenen <strong>Rutesheim</strong>ern besser bekannt ist<br />

als „Stricke-Rike“. Wer war diese Frau mit dem merkwürdigen<br />

Beinamen?<br />

Katharina Friederike Philippin kam am 5. August 1871 in <strong>Rutesheim</strong><br />

in der Holderstraße zur Welt. Sie wurde einen Tag<br />

später <strong>vom</strong> evangelischen Pfarrer Hermann Schmidgall getauft.<br />

Ihre Eltern waren Johann Jakob Philippin und seine Ehefrau<br />

Maria Friederike geborene Epple. Friederike Philippin besuchte<br />

die hiesige Volksschule. Am 30. November 1893 heiratete sie<br />

mit 22 Jahren den Landwirt Georg Friedrich Berner (geboren<br />

am 6. Januar 1871). Die Trauung vollzog Pfarrer Ludwig Holzbaur.<br />

Das Ehepaar wohnte in der Pforzheimer Straße im Haus<br />

neben der Johanneskirche. Friederike und Friedrich Berner<br />

hatten sechs Kinder: Gottlieb, Wilhelm, Friedrich, Jakob, Emilie<br />

und Anna. Friederike arbeitete mit ihrem Mann in der Landwirtschaft.<br />

Bereits am 5. Juni 1932 verstarb Friedrich Berner<br />

mit 61 Jahren.<br />

Nach dem Tod ihres Mannes war Friederike Berner wohl nicht<br />

mehr in der Landwirtschaft tätig. Sie übernahm die Aufgaben<br />

einer Botin. In württembergischen Dörfern, aber auch in anderen<br />

Gegenden Deutschlands, gab es bis ins 20. Jahrhundert<br />

hinein private Boten und Botinnen, die regelmäßig in die<br />

nächste größere Stadt fuhren und dort Aufträge für die Dorfbevölkerung<br />

erledigten. Sie kauften ein oder gingen auf Ämter,<br />

um dort Dinge für andere Menschen zu regeln. „Dr Bott“ oder<br />

“d´Bötte“ galten als erfahrene und weitgereiste Personen im<br />

Dorf. Friederike Berner kaufte als Botin viele Jahre in Stuttgart<br />

Waren ein, die die <strong>Rutesheim</strong>er bei ihr bestellt hatten. Kontakte<br />

mit Ämtern hatte sie anscheinend nicht.<br />

Friederike strickte gerne für ihre Kinder und Enkelkinder, vor<br />

allem Socken, Strümpfe und Mützen. Dies tat sie auch, wenn<br />

sie mit der Eisenbahn zum Einkaufen nach Stuttgart fuhr. Bald<br />

war sie bei den <strong>Rutesheim</strong>ern und auch bei den Mitreisenden<br />

im Zug als „Stricke-Rike“ bekannt.<br />

Friederike Berner besuchte für ihre Auftraggeber in Stuttgart vor<br />

allem Kaufhäuser, wie z.B. Spieker am Marktplatz (bis 1936 war<br />

dieses Kaufhaus in jüdischem Besitz unter dem Namen Brüder<br />

Landauer.), Schocken in der Eberhardstraße (diese Firma wurde<br />

im Dritten Reich ebenfalls „arisiert“ und trug ab 1939 den<br />

Namen Merkur), Eduard Breuninger in der Marktstraße, Tietz<br />

in der Königstraße(auch „arisiert“; ab 1936 Union-Vereinigte<br />

Kaufstätten). Die Botin kaufte dort die Sachen ein, die es in<br />

<strong>Rutesheim</strong> nicht gab, bzw. nicht in so großer Auswahl vorhanden<br />

waren: Stoffe, Tischtücher, Kurzwaren, Kleidungsstücke<br />

und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Manchmal begleitete<br />

sie Kunden nach Stuttgart und zeigte ihnen, wo sie am besten<br />

und günstigsten einkaufen konnten. Sie beriet auch ihre Kunden<br />

bei Einkäufen, falls diese es wünschten. Kaufhäuser waren<br />

für Menschen, die auf dem Land wohnten, in den Dreißiger und<br />

Vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts noch etwas Besonderes.<br />

Das Angebot war groß; Waren konnten <strong>vom</strong> Käufer in<br />

die Hand genommen, geprüft und wieder zurückgelegt werden.<br />

Man konnte sie bei Nichtgefallen oder Fehlern umtauschen. Die<br />

„Stricke-Rike“ besuchte auch Fachgeschäfte, z.B. für Haushaltswaren<br />

(Tritschler, Franz Freund usw.) oder Geschäfte für<br />

Stoffe und Modewaren (Stoff-Lorenz, Hanke und Kurtz usw.)<br />

und besorgte dort das, was sie nicht in den Kaufhäusern<br />

finden konnte. Außerdem kaufte sie in Stuttgart Hefe für die<br />

<strong>Rutesheim</strong>er Bäcker ein. Immer wieder nahm sie auch Pilze,<br />

Beeren und von ihr selbst hergestelltes Hägenmark und Hagebuttentee<br />

in ihrem Korb mit und verkaufte diese Dinge in der<br />

Markthalle auf eigene Rechnung oder im Auftrag ihrer Kunden.<br />

Wenn Friederike Berner in die Großstadt reiste, trug sie einfache,<br />

unauffällige Kleidung in dunklen, gedeckten Farben,<br />

meist einen Rock und eine Schlupf-Schürze. Oft hatte sie<br />

einen Schal um den Hals gebunden. Die in Stuttgart gekauften<br />

Waren transportierte die zierliche und nur 155 cm große<br />

Frau in einem Korb, den sie auf dem Kopf trug und manchmal<br />

mit einer Hand stützte. Ein gut gepolstertes „Bäuschtle“<br />

zwischen Kopf und Korb, im Aussehen ähnlich wie ein<br />

kleiner flacher Brotlaib, mit einem Loch zum Greifen in der<br />

Mitte, erleichterte das Tragen. Die Gewohnheit, Lasten auf<br />

dem Kopf zu tragen, war früher weit verbreitet. Viele Sachen,<br />

<strong>vom</strong> Brunnenwasser in der „Gelt“ bis zu Körben mit verderblichen<br />

Früchten, wurden von Frauen auf dem Kopf getragen.<br />

Nummer <strong>49</strong><br />

Donnerstag, 5. <strong>Dezember</strong> <strong>2013</strong> 15<br />

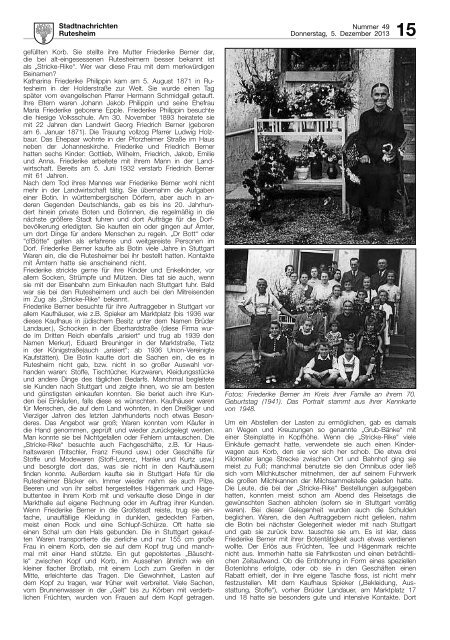

Fotos: Friederike Berner im Kreis ihrer Familie an ihrem 70.<br />

Geburtstag (1941). Das Portrait stammt aus ihrer Kennkarte<br />

von 1948.<br />

Um ein Abstellen der Lasten zu ermöglichen, gab es damals<br />

an Wegen und Kreuzungen so genannte „Grub-Bänke“ mit<br />

einer Steinplatte in Kopfhöhe. Wenn die „Stricke-Rike“ viele<br />

Einkäufe gemacht hatte, verwendete sie auch einen Kinderwagen<br />

aus Korb, den sie vor sich her schob. Die etwa drei<br />

Kilometer lange Strecke zwischen Ort und Bahnhof ging sie<br />

meist zu Fuß; manchmal benutzte sie den Omnibus oder ließ<br />

sich <strong>vom</strong> Milchkutscher mitnehmen, der auf seinem Fuhrwerk<br />

die großen Milchkannen der Milchsammelstelle geladen hatte.<br />

Die Leute, die bei der „Stricke-Rike“ Bestellungen aufgegeben<br />

hatten, konnten meist schon am Abend des Reisetags die<br />

gewünschten Sachen abholen (sofern sie in Stuttgart vorrätig<br />

waren). Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Schulden<br />

beglichen. Waren, die den Auftraggebern nicht gefielen, nahm<br />

die Botin bei nächster Gelegenheit wieder mit nach Stuttgart<br />

und gab sie zurück bzw. tauschte sie um. Es ist klar, dass<br />

Friederike Berner mit ihrer Botentätigkeit auch etwas verdienen<br />

wollte. Der Erlös aus Früchten, Tee und Hägenmark reichte<br />

nicht aus. Immerhin hatte sie Fahrtkosten und einen beträchtlichen<br />

Zeitaufwand. Ob die Entlohnung in Form eines speziellen<br />

Botenlohns erfolgte, oder ob sie in den Geschäften einen<br />

Rabatt erhielt, der in ihre eigene Tasche floss, ist nicht mehr<br />

festzustellen. Mit dem Kaufhaus Spieker („Bekleidung, Ausstattung,<br />

Stoffe“), vorher Brüder Landauer, am Marktplatz 17<br />

und 18 hatte sie besonders gute und intensive Kontakte. Dort