Grundsätzliche Aspekte einer arbeits- und berufsorientierten ...

Grundsätzliche Aspekte einer arbeits- und berufsorientierten ...

Grundsätzliche Aspekte einer arbeits- und berufsorientierten ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

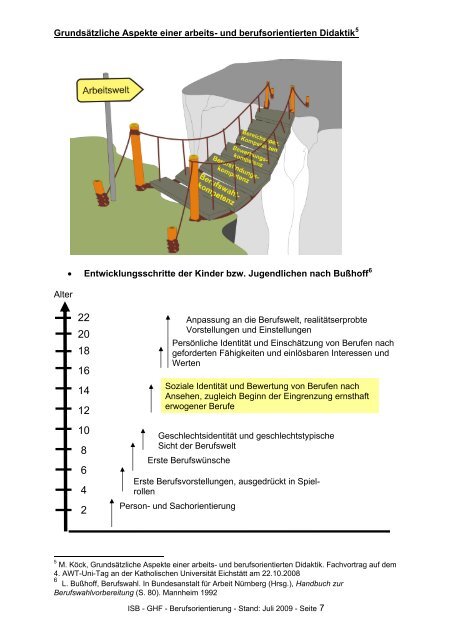

Gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>Aspekte</strong> <strong>einer</strong> <strong>arbeits</strong>- <strong>und</strong> <strong>berufsorientierten</strong> Didaktik 5<br />

Alter<br />

• Entwicklungsschritte der Kinder bzw. Jugendlichen nach Bußhoff 6<br />

22<br />

20<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

Persönliche Identität <strong>und</strong> Einschätzung von Berufen nach<br />

geforderten Fähigkeiten <strong>und</strong> einlösbaren Interessen <strong>und</strong><br />

Werten<br />

Soziale Identität <strong>und</strong> Bewertung von Berufen nach<br />

Ansehen, zugleich Beginn der Eingrenzung ernsthaft<br />

erwogener Berufe<br />

Geschlechtsidentität <strong>und</strong> geschlechtstypische<br />

Sicht der Berufswelt<br />

Erste Berufswünsche<br />

Erste Berufsvorstellungen, ausgedrückt in Spielrollen<br />

Person- <strong>und</strong> Sachorientierung<br />

Anpassung an die Berufswelt, realitätserprobte<br />

Vorstellungen <strong>und</strong> Einstellungen<br />

5 M. Köck, Gr<strong>und</strong>sätzliche <strong>Aspekte</strong> <strong>einer</strong> <strong>arbeits</strong>- <strong>und</strong> <strong>berufsorientierten</strong> Didaktik. Fachvortrag auf dem<br />

4. AWT-Uni-Tag an der Katholischen Universität Eichstätt am 22.10.2008<br />

6 L. Bußhoff, Berufswahl. In B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit Nürnberg (Hrsg.), Handbuch zur<br />

Berufswahlvorbereitung (S. 80). Mannheim 1992<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 7

Methodisches Repertoire - Auswahl nach dem Profil der Methoden<br />

Inhaltliche <strong>Aspekte</strong><br />

Unterweisung<br />

Fertigungsaufgabe<br />

Konstruktionsaufgabe<br />

Betriebsbesichtigung<br />

Zielgruppenspezifische<br />

<strong>Aspekte</strong><br />

Beratung/Begleitung<br />

Bewerbungstraining<br />

Betriebspraktikum<br />

Kommunikations- <strong>und</strong><br />

Moderationstechniken<br />

Projekt<br />

Betriebserk<strong>und</strong>ung<br />

Fallstudie<br />

Leittextmethode<br />

Planspiel<br />

Zukunftswerkstatt<br />

Rollenspiel<br />

Szenario-Technik<br />

Berufswahlordner<br />

Lernpsychologische<br />

<strong>Aspekte</strong><br />

Individual- <strong>und</strong> sozialpsychologische<br />

<strong>Aspekte</strong><br />

Betriebserk<strong>und</strong>ungen, Fallstudien <strong>und</strong> Leittextmethoden berücksichtigen im unterschiedlichen<br />

Maße inhaltliche, lernpsychologische, individual- <strong>und</strong> sozialpsychologische<br />

<strong>und</strong> zielgruppenspezifische <strong>Aspekte</strong>.<br />

(siehe farbliche Zuordnung in der Grafik)<br />

• Methodisches Repertoire <strong>einer</strong> Arbeits- <strong>und</strong> Berufsorientierten Didaktik<br />

– Arbeitsaufgabe => Vollständige Handlung<br />

6. Was muss<br />

beim nächsten<br />

mal anders gemacht<br />

werden?<br />

Fachgespräch<br />

mit dem Lehrer,<br />

Lernpass<br />

6. Bewerten<br />

1. Was soll getan<br />

werden? Leitfragen,<br />

Leitsätze<br />

1. Informieren<br />

2. Planen<br />

2. Wie geht man<br />

vor? Arbeitsplan,<br />

Kontrollbogen,<br />

Liste der Arbeitsmittel<br />

5. Ist die Arbeit<br />

fach- <strong>und</strong> sachgerecht<br />

durchgeführt?<br />

Kontrollbogen<br />

5. Kontrollieren<br />

4. Ausführen<br />

4. Fertigung des<br />

Werkstücks bzw.<br />

Aufgabenbearbeitung<br />

3. Entscheiden<br />

3. Fertigungsweg<br />

<strong>und</strong> Betriebsmittel<br />

festlegen,<br />

Fachgespräch<br />

mit dem Lehrer<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 8

Berufsorientierender Unterricht in der Haupt-/Mittelschule<br />

Die Haupt-/Mittelschule begleitet die Schüler bei ihrem Übergang von der Schule ins<br />

Berufsleben. Sie gestaltet diesen Übergang methodisch <strong>und</strong> didaktisch als ganzheitlichen<br />

Prozess, der sich über mehrere Schuljahre erstreckt. Er beginnt am Ende der<br />

6. Klasse, wo die Schüler Überlegungen zu ihrer weiteren Schullaufbahn anstellen. In<br />

der 7. Klasse machen sich die Schüler erste Gedanken über den Zusammenhang<br />

von eigener Lebensgestaltung, Arbeit <strong>und</strong> Beruf. Zentrum des Berufsorientierungsprozesses<br />

ist das Betriebspraktikum in den Klassen 8 <strong>und</strong> 9. Daneben finden in den<br />

Klassen 7 bis 9/10 viele weitere schulische Veranstaltungen statt, z. B. praktisches<br />

Arbeiten, die Erk<strong>und</strong>ung des Berufsinformationszentrums, Gespräche mit dem Berufsberater,<br />

Betriebserk<strong>und</strong>ungen usw.<br />

In diesem Berufsorientierungsprozess hat die Schule folgende Aufgaben: Im Unterricht<br />

in den Fächern Arbeit-Wirtschaft-Technik, Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Soziales<br />

werden die Schüler motiviert, ihren Berufswahlprozess selbstständig, eigeninitiativ<br />

<strong>und</strong> eigenverantwortlich zu gestalten; darüber hinaus erhalten die Schüler Orientierungs-<br />

<strong>und</strong> Entscheidungshilfen; es werden ihnen wichtige Informationen zur Verfügung<br />

gestellt, <strong>und</strong> sie werden angeleitet, sich über die Berufs- <strong>und</strong> Arbeitswelt zu<br />

informieren; die Schüler lernen, wie sie die vielen Informationen, Fakten, Beobachtungen,<br />

Eindrücke <strong>und</strong> Erfahrungen ordnen <strong>und</strong> systematisieren können; sie werden<br />

vor allem in den Fächern Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Soziales <strong>und</strong> in den Betriebspraktika<br />

darin unterstützt, ihre eigenen Vorstellungen <strong>und</strong> Ziele zu klären, ihre Neigungen,<br />

Talente, Fähigkeiten <strong>und</strong> Stärken zu entdecken, aber auch sich selbst reflektiert <strong>und</strong><br />

kritisch einzuschätzen <strong>und</strong> eigene Schwächen <strong>und</strong> Grenzen wahrzunehmen.<br />

Der Unterricht leistet so konkrete Hilfe bei der Entwicklung eines Selbstkonzepts für<br />

die die eigne Persönlichkeit.<br />

Alle unterrichtlichen Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass Schüler den Wert <strong>einer</strong><br />

qualifizierten Berufsausbildung erkennen <strong>und</strong> einsehen, wie sehr es in allen Berufen<br />

neben fachlichen Können auch auf soziale <strong>und</strong> personale Kompetenzen ankommt.<br />

Am Ende dieses Prozesses sollen Schüler vorbereitet sein, selbst Verantwortung zu<br />

übernehmen, indem sie sich für den Erstberuf entscheiden <strong>und</strong> schließlich auch erfolgreich<br />

bewerben.<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 9

Strukturierte Berufsorientierung an der Haupt-/Mittelschule<br />

[Hajek/Schönstetter]<br />

5./6.Jahrgangsstufe Tastschreiben <strong>und</strong> richtiger Umgang am PC<br />

7. Jahrgangsstufe<br />

Sozialkompetenztraining – Softskills im AWT-Unterricht<br />

• Gr<strong>und</strong>lagenvermittlung in den drei berufsorientierenden<br />

Zweigen Technik, Wirtschaft, Soziales – Interesse<br />

wecken<br />

• Eltern- <strong>und</strong> Schülerinfoabend<br />

• Aufnahmegespräch bei der Agentur für Arbeit<br />

• Besuch des Berufsinformationszentrums, BiZmobil<br />

• Technik-Rallye bbw<br />

• Berufsinformationstag z. B. ZöBuS<br />

• Zugangs- <strong>und</strong> Arbeitsplatzerk<strong>und</strong>ung<br />

• Vertiefte Berufsorientierung: Orientierungspraktikum<br />

in <strong>einer</strong> überbetrieblichen Einrichtung<br />

• Projekt: arbeiten <strong>und</strong> wirtschaften für einen Markt<br />

• Berufspaten <strong>und</strong> ggf. „fit for life“<br />

8. Jahrgangsstufe<br />

• Berufsähnliche Tätigkeiten in den berufsorientierenden<br />

Zweigen erproben (Voraussetzungen – Fähigkeiten)<br />

• Vertiefte Berufsorientierung z. B. AiS<br />

• Eltern- <strong>und</strong> Schülerinfoabend<br />

• Berufsberatung<br />

• mindestens 2-3 Wochen Betriebspraktika<br />

• Berufsinformationstag z. B. ZöBuS<br />

• Besuch <strong>einer</strong> Bildungs- bzw. Ausbildungsmesse<br />

• Projekte<br />

• Betriebserk<strong>und</strong>ungen<br />

• Professionelle Unterstützung bei der Bewerbung<br />

• Einbezug von Paten beim Bewerbungsschreiben<br />

9. Jahrgangsstufe<br />

• Bewerbungsbegleitung durch Klassenleiter, Fachlehrer<br />

<strong>und</strong> ggf. Berufspaten<br />

• Berufsberatung<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 10

Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen für einen berufsorientierenden Unterricht<br />

Berufsorientierung = Interaktiver Prozess<br />

Annäherung <strong>und</strong> Abstimmung von:<br />

Interesse, Wünsche,<br />

Wissen <strong>und</strong> Können<br />

der Schüler<br />

Bedarf <strong>und</strong> Anforderung<br />

der Arbeits- <strong>und</strong><br />

Berufswelt<br />

Berufsorientierter Unterricht:<br />

• Möglichkeiten bieten, Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten zu entdecken <strong>und</strong> zu<br />

entwickeln …<br />

• Reflexionsphasen (Selbst- <strong>und</strong> Fremdeinschätzung)<br />

• Entwickeln eines persönlichen Selbstkonzepts<br />

• Ein vom St<strong>und</strong>enplan festgelegter Wochentag, an dem die Schüler <strong>einer</strong><br />

Jahrgangsstufe in den<br />

„Berufsorientierenden Zweigen“<br />

Technik<br />

Wirtschaft<br />

Soziales<br />

<strong>und</strong> im Fach AWT unterrichtet werden.<br />

Dieser Tag wird als schulischer Praxistag bezeichnet<br />

<strong>und</strong> kann als betrieblicher Praxistag genutzt werden, d.h. der Schüler verbringt<br />

diesen Tag in einem Praktikumsbetrieb.<br />

Der pädagogische Mehrwert des Praxistags<br />

• ermöglicht die Kooperation der AWT- <strong>und</strong> Fachlehrer<br />

(Projektplanung <strong>und</strong> Schülerbeobachtungen)<br />

• Zeit <strong>und</strong> Raum für berufsorientierende Projekte <strong>und</strong> Aktionen.<br />

z. B. Betriebserk<strong>und</strong>ungen, Berufsinformationstag,...<br />

• ermöglicht Organisationsformen z. B. modularer Unterricht,<br />

Semesterlösungen etc., die eine breites <strong>und</strong> vertieftes Angebot für den<br />

Schüler an Berufsorientierung ermöglichen.<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 11

St<strong>und</strong>enplan <strong>und</strong> Jahresplanung<br />

Beispiel eines St<strong>und</strong>enplans *<br />

Diese Schule hat drei achte Klassen.<br />

Die Belegung der Zweige ergab in<br />

dieser Jahrgangsstufe zwei Kurse<br />

pro Zweig. In der ersten St<strong>und</strong>e<br />

haben die Schüler im Klassenverband<br />

den AWT-Unterricht. Ab der<br />

zweiten St<strong>und</strong>e löst sich der<br />

Klassenverband auf <strong>und</strong> die Schüler<br />

belegen den Unterricht ggf. das<br />

angebotene Modul in dem gewählten<br />

Zweig bzw. Zweigen. Am Nachmittag werden Arbeitsgemeinschaften angboten, die<br />

ebenfalls zur Berufsorientierung beitragen können, so z. B. AP = Altenpflegeheim-<br />

Patenprojekt.<br />

Die Kombination mit der Ganztagesklasse bietet für alle Klassen einen Mehrwert.<br />

A 10 ist z. B. ein Angebot der Geb<strong>und</strong>enen Ganztagesklasse mit berufsorientierenden<br />

Inhalten.<br />

* Das St<strong>und</strong>enplanprogramm verwendet noch die Abkürzungen der alten Fächerbezeichnungen.<br />

Praxistag: Beispiel für eine Jahresübersicht 2007/08<br />

Beispiel: Hauptschule Kümmersbruck [Gräss]<br />

Aktionen <strong>und</strong> Projekte am schulischen Praxistage <strong>und</strong> Betriebspraktika müssen langfristig<br />

festgelegt <strong>und</strong> geplant werden.<br />

Eine Jahresplanung stellt für alle Beteiligten eines Praxistages eine zuverlässige<br />

Planungsgr<strong>und</strong>lage dar:<br />

►für Schüler<br />

►für Lehrkräfte<br />

►für Schulleitung<br />

►für externe Partner (z. B. Betriebe)<br />

In der Jahresplanung müssen auch Schulwochen ohne Praxistag eingeplant werden.<br />

Wochenende Ferien 154 Schultage Praxistage <strong>und</strong> Praktika<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 12

Fremd- <strong>und</strong> Selbsteinschätzung – Abgleich durch Schülerbeobachtungen<br />

Beispiel Hauptschule Ampfing<br />

[Hajek]<br />

Ein berufsorientierender Unterricht bietet dem Schüler ein<br />

breites Angebot an Informationen, Fakten, Beobachtungen,<br />

Eindrücke <strong>und</strong> Erfahrungen. Diese müssen geordnet <strong>und</strong><br />

systematisiert werden. Der Schüler muss lernen, sich selbst zu<br />

reflektieren <strong>und</strong> sich selbst kritisch einzuschätzen. Nach<br />

berufsorientierenden Veranstaltungen, Aktionen, Projekten<br />

<strong>und</strong> vor allem Praktika dienen Reflexionsbögen z. B. „Meine<br />

persönliche Auswertung“ dazu, ein „Selbstkonzept“ zu<br />

entwickeln. Diese Auswertung soll der Schüler dann in<br />

seinen Berufswahlpass aufnehmen.<br />

Bescheinigungen <strong>und</strong> Zertifikate geben dem Schüler<br />

Rückmeldung über seine Kompetenzen. Die Kompetenzen<br />

sollen den individuellen Stand des Schülers<br />

aufzeigen. Der Schüler soll dadurch seine eigenen<br />

Stärken <strong>und</strong> Schwächen erkennen.<br />

Die unterschiedlichen Rückmeldungen<br />

<strong>und</strong> Auswertungen<br />

bündelt der Klassenlehrer in<br />

seinen Schülerbeobachtungen/-<br />

beurteilungen, damit er den<br />

Schüler kompetent beraten<br />

bzw. begleiten kann.<br />

ISB - GHF - Berufsorientierung - Stand: Juli 2009 - Seite 13