Ãberlegungen zu Baugrund und Baugestein - Geopark Harz

Ãberlegungen zu Baugrund und Baugestein - Geopark Harz

Ãberlegungen zu Baugrund und Baugestein - Geopark Harz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

7<br />

Blaich, M. C. & Zellmer, H. (2008): Die ottonische Pfalz Werla – Überlegungen <strong>zu</strong> <strong>Baugr<strong>und</strong></strong> <strong>und</strong> <strong>Baugestein</strong>. – In:<br />

Röhling, H.-G. & Zellmer, H. (Hrsg.): GeoTop 2008 „Landschaften lesen lernen“, 12. Internationale Jahrestagung der<br />

Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 30. April – 4. Mai 2008 in Königslutter im <strong>Geopark</strong><br />

<strong>Harz</strong> . Braunschweiger Land . Ostfalen. – Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Heft<br />

56, 27-39; Hannover.<br />

Die ottonische Pfalz Werla – Überlegungen <strong>zu</strong> <strong>Baugr<strong>und</strong></strong> <strong>und</strong> <strong>Baugestein</strong><br />

Markus C. Blaich 1 , Henning Zellmer 2<br />

1<br />

Archäologischer Park „Kaiserpfalz Werla“, Am Weinberg 9, D-38315 Schladen, markus.blaich@schladen.de<br />

2<br />

FEMO e.V. / <strong>Geopark</strong> <strong>Harz</strong> . Braunschweiger Land . Ostfalen, An der Stadtkirche 2, D-38154 Königslutter<br />

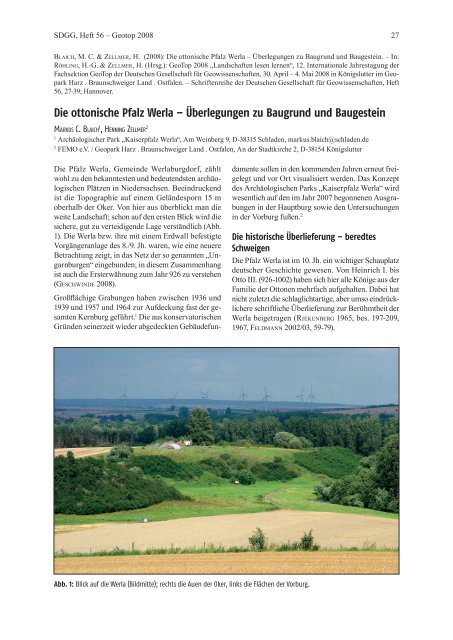

Die Pfalz Werla, Gemeinde Werlaburgdorf, zählt<br />

wohl <strong>zu</strong> den bekanntesten <strong>und</strong> bedeutendsten archäologischen<br />

Plätzen in Niedersachsen. Beeindruckend<br />

ist die Topographie auf einem Geländesporn 15 m<br />

oberhalb der Oker. Von hier aus überblickt man die<br />

weite Landschaft; schon auf den ersten Blick wird die<br />

sichere, gut <strong>zu</strong> verteidigende Lage verständlich (Abb.<br />

1). Die Werla bzw. ihre mit einem Erdwall befestigte<br />

Vorgängeranlage des 8./9. Jh. waren, wie eine neuere<br />

Betrachtung zeigt, in das Netz der so genannten „Ungarnburgen“<br />

eingeb<strong>und</strong>en; in diesem Zusammenhang<br />

ist auch die Ersterwähnung <strong>zu</strong>m Jahr 926 <strong>zu</strong> verstehen<br />

(Geschwinde 2008).<br />

Großflächige Grabungen haben zwischen 1936 <strong>und</strong><br />

1939 <strong>und</strong> 1957 <strong>und</strong> 1964 <strong>zu</strong>r Aufdeckung fast der gesamten<br />

Kernburg geführt. 1 Die aus konservatorischen<br />

Gründen seinerzeit wieder abgedeckten Gebäudefun-<br />

damente sollen in den kommenden Jahren erneut freigelegt<br />

<strong>und</strong> vor Ort visualisiert werden. Das Konzept<br />

des Archäologischen Parks „Kaiserpfalz Werla“ wird<br />

wesentlich auf den im Jahr 2007 begonnenen Ausgrabungen<br />

in der Hauptburg sowie den Untersuchungen<br />

in der Vorburg fußen. 2<br />

Die historische Überlieferung – beredtes<br />

Schweigen<br />

Die Pfalz Werla ist im 10. Jh. ein wichtiger Schauplatz<br />

deutscher Geschichte gewesen. Von Heinrich I. bis<br />

Otto III. (926-1002) haben sich hier alle Könige aus der<br />

Familie der Ottonen mehrfach aufgehalten. Dabei hat<br />

nicht <strong>zu</strong>letzt die schlaglichtartige, aber umso eindrücklichere<br />

schriftliche Überlieferung <strong>zu</strong>r Berühmtheit der<br />

Werla beigetragen (Riekenberg 1965, bes. 197-209,<br />

1967, Feldmann 2002/03, 59-79).<br />

Abb. 1: Blick auf die Werla (Bildmitte); rechts die Auen der Oker, links die Flächen der Vorburg.

28 SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

Im 10. Jh. wurde die Pfalz mit ihren beiden Vorburgen<br />

<strong>zu</strong>r größten befestigten Siedlung Nordeuropas ausgebaut.<br />

Die ovale Hauptburg misst etwa 130 m im<br />

Durchmesser, die beiden Vorburgen umfassen eine<br />

Fläche von annähernd 600 x 600 m. Im Zentrum der<br />

Hauptburg standen neben einer Versammlungshalle<br />

(aula regia) ein repräsentativer steinerner Wohnbau<br />

<strong>und</strong> eine Kirche (Abb. 2 u. 3). Zahlreiche Wirtschaftsgebäude<br />

in den Vorburgen dienten als Produktionsstätten<br />

<strong>und</strong> <strong>zu</strong>r Versorgung der kaiserlichen Hofhaltung. 3<br />

Im Herbst 1180 war die Werla <strong>zu</strong>m letzten Mal Schauplatz<br />

eines Ereignisses von europäischer Bedeutung,<br />

als hier Kaiser Friedrich I. Barbarossa den Prozess<br />

gegen Heinrich den Löwen abschloss.<br />

Abb. 2: Die Grabungen auf der Hauptburg der Werla (Sommer 2007). Links das Westtor, in der Bildmitte <strong>und</strong> rechts die Gebäudeflucht<br />

zwischen sog. Kemenate, Zwischenbau <strong>und</strong> Kapelle.<br />

Graben<br />

Nordtor<br />

Gedenkstein<br />

Kapelle<br />

Westtor<br />

Palas I mit<br />

Hei<strong>zu</strong>ng<br />

Abb. 3: Pfalz Werla; die wichtigsten Baubef<strong>und</strong>e<br />

auf der Hauptburg.

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

Für die Jahre von 926 bis 1035 sind für die Werla<br />

insgesamt 15 Aufenthalte von Königen bzw. Kaisern<br />

bezeugt; ferner sind mindestens vier so genannte<br />

„sächsische Stammesversammlungen“, d.h.<br />

Versammlungen der führenden Adligen, überliefert.<br />

Dies ist eine – verglichen mit anderen Pfalzen – recht<br />

schüttere Zahl. Auch spielte die Werla <strong>zu</strong> keiner Zeit<br />

im Jahreslauf der Ottonen eine besondere Rolle, z.B.<br />

als so genannte „Weihnachts-“ oder „Osterpfalz“. 4<br />

Diesen Beobachtungen steht gegenüber, dass auf der<br />

Werla mindestens dreimal über eine Königsnachfolge<br />

entschieden wurde; auch wird Kaiser Barbarossa<br />

nicht ohne Gr<strong>und</strong> gerade an diesem Ort, mitten im<br />

sächsischen Herzogtum, den Prozess gegen Heinrich<br />

den Löwen abgeschlossen haben.<br />

In ihrer Gesamtschau lassen die vorliegenden Quellentexte<br />

demnach viele Fragen unbeantwortet. Ihre<br />

knappe Form, die offensichtlich bei den zeitgenössischen<br />

Lesern viel Bekanntes voraussetzt, erschwert<br />

uns Heutigen das Verständnis.<br />

Die archäologische Forschung – mehr Interpretation<br />

als Argumentation<br />

Abb. 4: Das Westtor der Werla, Blick von innen nach außen.<br />

Im Hintergr<strong>und</strong> die Wehrmauer, am rechten Bildrand das F<strong>und</strong>ament<br />

des Erdwalls.<br />

Aber auch die Geschichte der archäologischen Forschung,<br />

die wechselnden Deutungen der ergrabenen<br />

Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> vor allem deren Abhängigkeit vom jeweiligen<br />

Zeitgeist mögen <strong>zu</strong>r besonderen Faszination<br />

der Werla beigetragen haben.<br />

Beispielhaft lässt sich dies an der zwischen 1938/39<br />

<strong>und</strong> 1979 immer wieder geführten Diskussion um<br />

Bauabfolge auf der Hauptburg verdeutlichen (vgl. Gauert<br />

1979; Streich 1984, 153-156; Feldmann 2002/03,<br />

43-44; 52-55): die Interpretation des Gesamtbef<strong>und</strong>es<br />

durch die verschiedenen Bearbeiter war immer abhängig<br />

von der archäologischen Datierung der einzelnen<br />

Gebäude. Diese beruhte aber von Anbeginn<br />

an auf historischen Überlegungen <strong>und</strong> wurde nicht<br />

anhand des geborgenen F<strong>und</strong>materials begründet. H.<br />

Schroller <strong>und</strong> der ihn unterstützende Architekt M.<br />

Rudolph dachten eine ottonische Pfalz nach<strong>zu</strong>weisen,<br />

gewissermaßen das Vorbild aller Pfalzen des Deutschen<br />

Reiches überhaupt <strong>und</strong> damit die „Wiege des<br />

Ersten Reiches“ (Schroller 1940, 144). Es ist ganz offensichtlich,<br />

wie hier der Zeitgeist die archäologische<br />

Bewertung der Grabungsergebnisse bestimmte: König<br />

Heinrich I. (919-936) galt in der politischen Ideologie<br />

des „3. Reiches“ als vermeintlicher Begründer des<br />

„1. Reiches“, <strong>und</strong> diese Überhöhung fand ihre Entsprechung<br />

in der Deutung der freigelegten Bef<strong>und</strong>e<br />

(Blaich & Weber 2007).<br />

Die archäologischen Ausgrabungen des Jahres<br />

2007<br />

Die Untersuchungen des Jahres 2007 stellen Vorarbeiten<br />

für die Konzeption des Archäologischen<br />

Parks „Kaiserpfalz Werla“ dar. Sie konzentrierten sich<br />

auf das Tor II (West-Tor) <strong>und</strong> die Kapelle mit ihren<br />

zahlreichen Anbauten, ferner rückten die Vorburgen<br />

in den Blick der Forschung.<br />

Zunächst war die Erhaltung des Mauerwerks <strong>zu</strong> prüfen,<br />

vor allem unter dem Blickwinkel von Sicherung<br />

<strong>und</strong> Konservierung. Ferner galt es, offensichtliche Lücken<br />

der alten Grabungen <strong>zu</strong> schließen. So sollten beispielsweise<br />

Hinweise auf die genauere, archäologisch<br />

<strong>zu</strong> begründende Datierung der einzelnen Gebäude gewonnen<br />

werden, <strong>zu</strong>dem galt es, Fragen <strong>zu</strong> möglichen<br />

Umbauten bzw. Veränderungen an den Gebäuden <strong>zu</strong><br />

klären. 5<br />

Das Westtor gilt seit seiner ersten Untersuchung in den<br />

Jahren 1937 <strong>und</strong> 1938 als ein Bauwerk des 10. Jh.; es<br />

handelt sich um ein Zwei-Kammer-Tor (Abb. 4). 6 Da<br />

es, im Gegensatz <strong>zu</strong>m Tor I (Nordtor) nicht durch halbr<strong>und</strong>e,<br />

vorgesetzte Türme nachträglich verändert wurde,<br />

sahen die Ausgräber in diesem Tor eine weniger<br />

repräsentative Anlage, die vor allem der Versorgung<br />

der Kernburg diente. In dieses Bild fügte sich trefflich<br />

ein, dass von diesem Tor aus der heutige Ort Schladen<br />

mit seiner am Ortsrand gelegenen, allerdings erst für<br />

9

30 SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

das Hochmittelalter bezeugten Domäne gut <strong>zu</strong> erreichen<br />

ist (Seebach 1967, 41-42).<br />

Nicht <strong>zu</strong>letzt bei diesem Bau galt es, die Erhaltung<br />

des Mauerwerks hinsichtlich einer möglichen Präsentation<br />

bzw. späteren Visualisierung <strong>zu</strong> prüfen. Soweit<br />

sich dies anhand der wenigen, neu geborgenen F<strong>und</strong>e<br />

beurteilen lässt, kann an der Datierung des Tores in<br />

das 10. Jh. festgehalten werden. Nicht nur das gesamte<br />

F<strong>und</strong>ament (sieben Steinlagen), sondern auch Teile<br />

des aufgehenden Mauerwerks (zwei Lagen) wurden<br />

erfasst (Abb. 5). Die Erhaltung der Anlage ist demnach<br />

als ausgesprochen gut <strong>zu</strong> bezeichnen. Wie die<br />

Untersuchung des Steinmaterials ergab, wurde für das<br />

F<strong>und</strong>ament sowohl Buntsandstein als auch Kalkstein<br />

verwendet; das F<strong>und</strong>ament wurde mit kleinen, handgroßen<br />

Bruchsteinen gestickt. 7 Das aufgehende Mauerwerk<br />

hingegen wurde – soweit sich dies überhaupt<br />

noch erkennen lässt – aus großen Quadern gefertigt;<br />

hier wurde einheitlich Kalkstein verbaut. Reste kalkhaltigen<br />

Verputzes belegen, dass das ehemals wohl<br />

zweistöckige Gebäude weiß gehalten war (Geilmann<br />

1956). Da keinerlei Hinweise auf Dachziegel oder<br />

Schieferdeckung vorliegen, wird man nicht fehlgehen,<br />

wenn man eine Dachdeckung mit Spaltbohlen<br />

voraussetzt. Das Tor wurde, wie seine Anbindung an<br />

die Befestigung zeigt, mit den anschließenden Teilen<br />

der Umfassungsmauer in einem Zuge errichtet.<br />

Abb. 5: Das Mauerwerk des Westtores; deutlich <strong>zu</strong> erkennen<br />

ist die unterschiedliche Ausführung von F<strong>und</strong>ament <strong>und</strong> aufgehendem<br />

Mauerwerk.<br />

Abb. 6: Blick auf die F<strong>und</strong>amente der sog. Kemenate mit dem<br />

Gipsestrich (Vordergr<strong>und</strong>) <strong>und</strong> des sog. Zwischenbaus (Hintergr<strong>und</strong>).<br />

Im Bereich der so genannten Kemenate zeigte sich,<br />

dass der bereits 1938 ergrabene Estrichboden noch<br />

vollständig erhalten ist (Seebach 1967, 49-50 bzw. 61-<br />

63; Abb. 6). Dies bietet für die oben bereits angedeutete<br />

spätere Visualisierung vor Ort eine hervorragende<br />

Ausgangslage.<br />

Überraschend ist die Erkenntnis, dass im Bereich<br />

dieses Gebäudes sowie im östlich anschließenden<br />

so genannten Zwischenbau die Grabungen 1937/38<br />

nicht <strong>zu</strong> Ende geführt worden waren; dies lässt sich<br />

beispielsweise an den unterschiedlichen, ebenfalls<br />

noch erhaltenen Laufniveaus erkennen. Die Dokumentation<br />

dieser Bef<strong>und</strong>e erlaubt es, bisher noch offene<br />

Fragen <strong>zu</strong>m zeitlichen Verhältnis der verschiedenen<br />

Umbauten <strong>zu</strong> beantworten. Dem<strong>zu</strong>folge ist die<br />

Kemenate <strong>zu</strong> den ältesten Gebäuden auf der Werla<br />

<strong>zu</strong> rechnen (10. Jh.), wohingegen der Zwischenbau<br />

deutlich jünger ist (12./13. Jh.). Allerdings stellt dieser<br />

nicht, wie bisher vermutet, einen Anbau an die<br />

Kemenate dar; vielmehr wurde diese vor Errichtung<br />

des Zwischenbaus abgerissen <strong>und</strong> durch das jüngere<br />

Gebäude gewissermaßen ersetzt. Über die Gründe für<br />

diese umfassende Umgestaltung im Kernbereich der<br />

Hauptburg kann beim derzeitigen Stand der Grabung<br />

nur spekuliert werden.<br />

Die Kapelle verfügt über ein langrechteckiges Kirchenschiff<br />

<strong>und</strong> eine halbr<strong>und</strong>e Apsis, ihre Maße betragen<br />

31,0 x 7,80 m (Seebach 1967, 42-47). 8 Von ihren<br />

mächtigen F<strong>und</strong>amente sind nur noch spärliche Reste<br />

erhalten (Abb. 7), doch lässt die Dicke der Mauern<br />

den Schluss <strong>zu</strong>, dass der Innenraum über eine Höhe<br />

von zwei Stockwerken verfügte. Ein querverlaufendes<br />

F<strong>und</strong>ament im westlichen Teil des Langhauses zeigt,<br />

dass der Bau über ein Westwerk verfügte, vermutlich

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008 31<br />

Abb. 7: Pfalz Werla; Apsis <strong>und</strong> Vierung der Kapelle während der Ausgrabung 1938. Deutlich<br />

sind die ergänzenden Rasenbänke sowie die wenigen Reste der originalen F<strong>und</strong>amente<br />

<strong>zu</strong> erkennen.<br />

einen vom eigentlichen Hauptschiff durch eine Mauer<br />

abgetrennten Eingangsbereich. Gerade dieses Westwerk<br />

war in der bisherigen Forschung umstritten; die F<strong>und</strong>amentmauern<br />

galten zeitweilig sogar als nachträgliche<br />

Hin<strong>zu</strong>fügung der Ausgräber (vgl. Blaich & Weber<br />

2007). Auch wenn nicht alle mit diesem Westwerk<br />

verb<strong>und</strong>enen baugeschichtlichen Fragen geklärt werden<br />

konnten, ist doch die Erkenntnis, dass es sich tatsächlich<br />

um originales Mauerwerk handelt, für die Bewertung<br />

dieses Kirchenbaus von großer Bedeutung.<br />

Aussagen <strong>zu</strong>r Ausgestaltung<br />

der Kapelle können nur unter<br />

großem Vorbehalt getroffen<br />

werden. Spärliche Reste weißen<br />

Verputzes deuten auf die Gestaltung<br />

der Wände hin (Geilmann<br />

1956), an einer Stelle haben sich<br />

Reste des gepflasterten Fußbodens<br />

erhalten. Mehrfach wurden<br />

an den Innenseiten der Mauern<br />

Spuren eines Estrichbodens dokumentiert;<br />

auch diese Bef<strong>und</strong>e<br />

waren in den Ausgrabungen der<br />

Jahre 1934/36 bzw. 1938 unbeobachtet<br />

geblieben. Die bei den<br />

Grabungen gef<strong>und</strong>enen Reste bemalter<br />

bzw. glasierter Ziegel zeigen,<br />

dass das Dach des Gebäudes<br />

aufwändig gedeckt war. 9<br />

Seit ihrer ersten Freilegung galt die Kapelle auf der<br />

Werla als ein Musterbeispiel früher ottonischer Kirchenarchitektur<br />

(Rudolph 1938, 110-113). Nach einer<br />

ersten Auseinanderset<strong>zu</strong>ng um die Gestalt der Apsis<br />

<strong>und</strong> die mögliche Innengliederung des Langhauses<br />

setzte sich der von C.-H. Seebach vertretene Gr<strong>und</strong>riss<br />

allgemein durch (Schroller 1938, 48; Taf. 15 Abb. 2;<br />

Seebach 1967, 42; Abb. 8). Saalkirchen mit kreuzförmigem<br />

Gr<strong>und</strong>riss scheinen nur für die zweite Hälfte<br />

des 10. Jh. bzw. die Zeit um 1000 eigentümlich <strong>zu</strong><br />

Abb. 8: Pfalz Werla; Gr<strong>und</strong>riss der Kapelle nach C.-H. Seebach.

32 SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

sein. Als <strong>zu</strong>r Werla geographisch nächstgelegener Vergleich<br />

ist die Stiftskirche von Walbeck <strong>zu</strong> berücksichtigen<br />

(Jacobsen, Lobbedey & v. Winterfeld 2001, 267<br />

Abb. 18; Puhle 2001, Bd. 2, 27-32). Der Bautyp der<br />

kreuzförmigen Saalkirche ist diejenige Kirchenform,<br />

die bevor<strong>zu</strong>gt an den herrschaftlichen Zentren der Ottonenzeit<br />

errichtet wurde; auffällig ist die mehrfache<br />

persönliche Bindung der Stiftungen an Otto I. (Donat<br />

1999, 28-35).<br />

Damit lässt sich die Errichtung der Kapelle nicht mehr<br />

mit Heinrich I. verbinden (vor 936 oder gar vor 924),<br />

sondern mit seinen Nachfolgern. 10 Aus historischen<br />

Überlegungen heraus käme <strong>zu</strong>nächst Otto I. in Frage,<br />

dessen Politik auf eine Stärkung des sächsischen Herzogtums<br />

abzielte; dementsprechend häufig hielt er sich<br />

im <strong>Harz</strong>vorland auf (vgl. Schulze 2001), seine rege<br />

Bautätigkeit in dieser Landschaft mag als <strong>zu</strong>sätzlicher<br />

Beleg dienen. Es wäre aber auch noch Otto III. <strong>zu</strong><br />

berücksichtigen, der die Umset<strong>zu</strong>ng der so genannten<br />

„ottonischen Kirchenpolitik“ besonders energisch<br />

betrieb <strong>und</strong> in diesem Zusammenhang zahlreiche Kirchen<br />

<strong>und</strong> Stifte gründete (vgl. Schieffer 1998; Streich<br />

2001).<br />

Die Pfalz Werla – Überlegungen <strong>zu</strong> <strong>Baugr<strong>und</strong></strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Baugestein</strong><br />

Die Errichtung der Pfalz <strong>und</strong> insbesondere der Gebäude<br />

in der Kernburg stellte für die damalige Zeit eine<br />

Großbaustelle dar, deren Einrichtung <strong>und</strong> Unterhalt<br />

die nähere <strong>und</strong> weitere Umgebung erheblich belastet<br />

haben dürfte. Beispielhaft sei allein auf die Versorgung<br />

der Bauleute mit Lebensmitteln <strong>und</strong> möglichen<br />

Unterkünften verwiesen. Gewinnung <strong>und</strong> Transport<br />

der Baumaterialien erlauben Rückschlüsse auf die<br />

Zahl der Beschäftigten, auf den Ein<strong>zu</strong>gsbereich der<br />

Baustelle <strong>und</strong> damit letztlich auf die Gesamtorganisation<br />

des Unterfangens. Weitere Gesichtspunkte, wie<br />

beispielsweise die Planung <strong>und</strong> Vorbereitung der Bauarbeiten<br />

oder die Organisation der Arbeitsabläufe, sollen<br />

hier unberücksichtigt bleiben (vgl. hier<strong>zu</strong> Binding<br />

& Linscheid-Burdich 2002, 13-24; 73-156).<br />

Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> verdient das verwendete<br />

Baumaterial, insbesondere das <strong>Baugestein</strong>, doppelte<br />

Aufmerksamkeit. Die folgenden Ausführungen<br />

sollen an zwei aussagekräftigen Beispielen, nämlich<br />

der Wehrmauer <strong>und</strong> der Pfalzkapelle, diese Gesichtspunkte<br />

näher beleuchten. Die weiteren, zeitgleichen<br />

Gebäude (Palas I <strong>und</strong> Kemenate) bleiben außen vor.<br />

In einem ersten Schritt ist dabei das verwendete Gestein<br />

<strong>zu</strong> behandeln, die weiteren benötigten <strong>und</strong> auch<br />

verwendeten Baustoffe wie Holz, Ziegel/Schiefer für<br />

die Dachdeckung, Gips/ Kalk, Eisen <strong>und</strong> Glas werden<br />

nur teilweise berücksichtigt.<br />

Für beide Bauwerke ist <strong>zu</strong>nächst die bemerkenswerte<br />

Anpassung der Bautechnik an den jeweils unterschiedlichen<br />

<strong>Baugr<strong>und</strong></strong> fest<strong>zu</strong>halten.<br />

Das Westtor ist auf einen verhältnismäßig unsicheren<br />

Untergr<strong>und</strong> gegründet (vgl. Abb. 4 u. 5). Die als F<strong>und</strong>amentlagen<br />

dienenden kleinteiligen Bruchsteine<br />

ermöglichen ein Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit<br />

(Kapillarwirkung). Die Bettung in Lehm ermöglicht<br />

<strong>zu</strong>dem, dass Bewegungen im Untergr<strong>und</strong> – beispielsweise<br />

in Folge von Bodenfrost – für das Bauwerk<br />

ohne Schaden bleiben. Betrachtet man die Statik<br />

des F<strong>und</strong>amentes (Breite, Gründung <strong>und</strong> Material),<br />

so kann sowohl für die Mauer als auch den Torturm<br />

ohne größere Vorbehalte eine Höhe von 5,00 - 6,00 m<br />

veranschlagt werden; die Dicke der Mauern betrug<br />

0,80 - 1,00 m. Das aufgehende Mauerwerk aus großen,<br />

quaderförmigen Blöcken dürfte auf die damalige<br />

Bevölkerung eine eindrückliche Wirkung gehabt haben;<br />

diese wurde durch die prominente Lage oberhalb<br />

der Oker noch verstärkt. Hin<strong>zu</strong> kommt noch, dass die<br />

gesamte Wehrmauer weiß verputzt war, mithin als<br />

„Landmarke“ weithin sichtbar war.<br />

Für Kemenate, Zwischenbau <strong>und</strong> Kapelle ist <strong>zu</strong> beobachten<br />

(vgl. Abb. 6 u. 7), dass die F<strong>und</strong>amentmauern<br />

kaum in den anstehenden, kiesigen Untergr<strong>und</strong> eingetieft<br />

waren. Offensichtlich bot dieser die erforderliche<br />

Festigkeit, Schutz vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit<br />

<strong>und</strong> damit Sicherheit vor Verschiebung bzw. -versturz.<br />

Auch hier mag man angesichts der Mächtigkeit der<br />

Gr<strong>und</strong>mauern (0,80 - 1,00 m) von einer Zweistockigkeit<br />

der Gebäude ausgehen; eine herrschaftliche Ausgestaltung<br />

ist aus den spärlich erhaltenen Hinweisen<br />

(s.o.) <strong>zu</strong> erschließen.<br />

Neben diesen den <strong>Baugr<strong>und</strong></strong> betreffenden Überlegungen<br />

können weiterführende Gedanken <strong>zu</strong>m Baumaterial<br />

angestellt werden. Bei den Bausteinen sind<br />

die benötigte Menge, bautechnische Eigenschaften<br />

<strong>und</strong> vor allem die mögliche Herkunft von Interesse.<br />

Die Umfassungsmauer hat eine Länge von etwa 480 m<br />

(vgl. Seebach 1967, Gesamtplan; Taf. 6 u. 7). 11 Bei einer<br />

archäologisch gesicherten Breite von durchschnittlich<br />

1,20 m <strong>und</strong> einer errechneten Höhe von 5,00 - 6,00 m<br />

wurden allein für dieses Bauwerk etwa 2 900 - 3 500<br />

Kubikmeter Baumaterial verwendet. 12<br />

Das Westtor ist als Doppelkammertore angelegt. Die<br />

beiden Torwangen haben eine Gesamtlänge von 22,50<br />

m, die Durchfahrt eine Breite von 5,50 m. Die innere<br />

Torkammer verfügt über eine Gr<strong>und</strong>fläche von etwa<br />

5,80 x 5,50 m. Die erhaltenen F<strong>und</strong>amente (Dicke ca.<br />

1,00 m) erlauben eine mindestens einstöckige Rekonstruktion,<br />

d.h. dass auch der Turm über der hinteren<br />

Kammer mindestens einstöckig aufgemauert war.<br />

Man möchte hier eine Raumhöhe von 2,20 m veranschlagen.<br />

Legt man die genannten Zahlen <strong>zu</strong>gr<strong>und</strong>e,

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008 33<br />

so wurden am Westtor etwa 160 Kubikmeter Steinmaterial<br />

verbaut. Da die beiden Tore der Umfassungsmauer<br />

identisch ausgeführt wurden, ist für beide<br />

Anlagen ein Gesamtbedarf von 320 Kubikmeter <strong>zu</strong><br />

veranschlagen.<br />

Die Kapelle verfügt über ein langrechteckiges Kirchenschiff<br />

<strong>und</strong> eine halbr<strong>und</strong>e Apsis (Seebach 1967,<br />

43 Abb. 19). Das Haupthaus misst etwa 7,80 x 15,0<br />

m, die Apsis hat einen Durchmesser von etwa 7,00<br />

m. Die beiden Querschiffe messen etwa 7,50 x 3,00<br />

m. Die erhaltenen F<strong>und</strong>amente (Dicke 1,20 m) lassen<br />

den Schluss <strong>zu</strong>, dass der Innenraum über eine Höhe<br />

von zwei Stockwerken verfügte. Man möchte hier,<br />

wie der Vergleich mit der Stiftskirche von Walbeck<br />

zeigt, eine Höhe von 10,0 - 15, 00 m veranschlagen<br />

(Jacobsen, Lobbedey & v. Winterfeld 2001, 267 Abb.<br />

18; Puhle 2001, Bd. 2, 27-32). Legt man die genannten<br />

Zahlen <strong>zu</strong>gr<strong>und</strong>e, so wurden an der Kapelle etwa<br />

1 100 - 1 600 Kubikmeter Steinmaterial verbaut.<br />

Diese Gesamtmenge von 4 320 - 5 420 Kubikmetern<br />

galt es, in angemessener Zeit ab<strong>zu</strong>bauen, heran<strong>zu</strong>schaffen<br />

<strong>und</strong> auf<strong>zu</strong>mauern (vgl. hier<strong>zu</strong> Binding &<br />

Linscheid-Burdich 2002, 227-244). Man wird demnach<br />

jeweils eine Arbeitskolonne für den Abbau im<br />

Steinbruch, für den Transport mit Auf- <strong>und</strong> Abladen<br />

sowie eine dritte Mannschaft auf der Baustelle voraussetzen<br />

dürfen.<br />

Bevor weitere Überlegungen <strong>zu</strong>m Arbeitsablauf <strong>und</strong><br />

-aufwand, also <strong>zu</strong>m eigentlichen Baugeschehen, angestellt<br />

werden, ist noch das verwendete Baumaterial<br />

<strong>zu</strong> betrachten. 13<br />

Auf der Werla wurden im wesentlichen Hilssandstein<br />

sowie verschiedene Kalksteine verbaut; bei den letztgenannten<br />

fallen insbesondere Rogenstein <strong>und</strong> Trochitenkalk<br />

auf. Buntsandstein <strong>und</strong> andere Kalksteine treten<br />

demgegenüber <strong>zu</strong>rück, was vor allem mit ihren Materialeigenschaften<br />

<strong>zu</strong> erklären ist (Grimm 1990). 14<br />

Sandsteine aus der Älteren <strong>und</strong> Mittleren Buntsandsteinzeit<br />

sind feinkörnig, glimmerreich, meist rot,<br />

seltener graugrün gefärbt <strong>und</strong> eignen sich im Braunschweiger<br />

Land nur bedingt als Baustein. Die Ursache<br />

liegt in der intensiven Zerklüftung der Salzsättel,<br />

in deren Kern der Buntsandstein aufgeschlossen ist<br />

(Asse, Harli, Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g, Heeseberg, Huy).<br />

Da die Buntsandsteine entlang von glimmerreichen<br />

Lagen leicht <strong>zu</strong> spalten bzw. durch eingeschaltete<br />

Tonsteinlagen ohnehin dünnbankig sind, wurden sie<br />

häufig als Bodenfliesen oder Begren<strong>zu</strong>ngsplatten, z.B.<br />

in Stallungen, verwendet. Die der Werla nächstgelegenen<br />

Aufschlüsse befinden sich im Harli, im Salzgitter<br />

Höhen<strong>zu</strong>g <strong>und</strong> in der Asse.<br />

Der Rhätsandstein aus der jüngeren Keuperzeit ist ein<br />

feinkörniger grauweißer bis gelblicher Sandstein mit<br />

sehr schwankender Festigkeit. Die Festigkeit <strong>und</strong> damit<br />

die Verwitterungsresistenz hängen sehr von der Ausbildung<br />

des kieseligen bzw. des tonig-karbonatischen<br />

Bindemittels ab. Seltener kommen auch grünliche,<br />

unreine (tonhaltige) Sandsteinbänke vor. Östlich der<br />

Werla, am Fuchsberg bei Seinstedt, kommen ausgedehnte<br />

Steinbrüche im Rhätsandstein vor.<br />

Der Hilssandstein aus der Älteren Kreidezeit ist der<br />

dritte Sandstein der Region, der eine Verwendung als<br />

Baustein fand. Er ist fein- bis mittelkörnig <strong>und</strong> weist<br />

im frischen Zustand oft einen hohen Glaukonitgehalt<br />

auf, der das Gestein grünlich färbt. Das Bindemittel ist<br />

karbonatisch <strong>und</strong> tonig-kaolinig, seltener kieselig. Es<br />

kommen auch bräunliche bis helle Hilssandsteine vor,<br />

in denen der Glaukonit (ein eisenhaltiges Schichtsilikat)<br />

oxidiert <strong>und</strong> teilweise herausgelöst wurde. Hilssandstein<br />

lässt sich gut bearbeiten <strong>und</strong> verbauen, ist<br />

aber infolge des Glaukonit-, Kaolin- <strong>und</strong> Karbonatgehalts<br />

mäßig verwitterungsbeständig. Die braune Variante<br />

weist die günstigste Widerstandsfähigkeit auf.<br />

Die Eignung des Hilssandsteins als Baumaterial ist<br />

vergleichsweise schlecht; unter den drei beschriebenen<br />

Sandsteinen hat er die ungünstigsten Materialeigenschaften.<br />

Allerdings liegen die Aufschlüsse im südlichen<br />

Oderwald transporttechnisch am günstigsten,<br />

außerdem gibt es Vorkommen im Kleinen Fallstein<br />

bei Hornburg.<br />

Unter den Kalksteinen sind auf der Werla vor allem<br />

der Rogenstein <strong>und</strong> Trochitenkalk, gelegentlich noch<br />

Schaumkalke, vertreten.<br />

Der Rogenstein ist ein rötlicher, selten graugrüner oolithischer<br />

Kalkstein, der sich hervorragend als Baustein<br />

eignet. Die Größe der konzentrisch-schaligen Kalkkügelchen,<br />

aus denen der Kalkstein besteht, schwankt<br />

zwischen 0,1 mm <strong>und</strong> 1,0 cm, liegt aber <strong>zu</strong>meist bei<br />

2,0 - 5,0 mm. Aufschlüsse von finden sich im Harli, im<br />

Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g <strong>und</strong> im Asse-Heeseberg-Zug.<br />

Die als Schaumkalk bezeichneten oolithischen grauen,<br />

feinkörnigen Kalksteine der Unteren Muschelkalkzeit<br />

– auch Werksteinbänke genannt – eignen sich ebenfalls<br />

hervorragend als Baustein. Die Ooide sind deutlich<br />

feinkörniger als im Rogenstein. Außerdem ist stets<br />

ein deutlicher Gehalt an Muschel- <strong>und</strong> Schneckenschill<br />

vorhanden. Aufschlüsse befinden sich im Harli, an der<br />

Asse <strong>und</strong> im Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g.<br />

Der Trochitenkalk aus der Jüngeren Muschelkalkzeit<br />

ist an den namengebenden Stielgliedern von Seelilien<br />

(Trochiten) <strong>und</strong> dem Gehalt an grobem Muschelschill<br />

erkennbar. Er ist ein guter Baustein, allerdings aufgr<strong>und</strong><br />

der hohen Porosität verwitterungsanfälliger als<br />

der Schaumkalk. Aufschlüsse sind vom Harli, dem<br />

Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g <strong>und</strong> der Asse bekannt.

34 SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

In der Jüngeren Kreidezeit bildeten sich weiße, rötliche<br />

<strong>und</strong> graue Kalksteine („Plänerkalk“) <strong>und</strong> Mergel, die<br />

sich aufgr<strong>und</strong> der fehlenden Verwitterungsbeständigkeit<br />

nicht als Bausteine eignen. Sie dienten allerdings<br />

als wichtiger Gr<strong>und</strong>stoff für die Kalkmörtelherstellung.<br />

Aufschlüsse befinden sich im Oderwald, im<br />

Kleinen Fallstein <strong>und</strong> am Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g.<br />

Da von den Gebäuden auf der Werla nur die F<strong>und</strong>amente<br />

erhalten sind, können über die unterschiedliche<br />

Verwendung der Bausteine nur Vermutungen angestellt<br />

werden. Es fällt auf, dass die wenigen Reste des<br />

aufgehenden Mauerwerks überwiegend aus Kalkstein<br />

sind. Dieser dürfte den Gebäuden eine weißliche bzw.<br />

hellgraue Farbe verliehen haben. Wurden die farbigeren<br />

Buntsandsteine vielleicht da<strong>zu</strong> verwandt, die<br />

Oberflächen beispielsweise durch Simse <strong>zu</strong> strukturieren<br />

oder bestimmte Elemente wie Fensterlaibungen<br />

oder Türöffnungen farblich ab<strong>zu</strong>setzen?<br />

Neben den oben beschriebenen, für die Mauerzüge<br />

verwendeten Materialien verdient <strong>zu</strong>mindest noch<br />

Gips besondere Erwähnung, verfügten doch mehrere<br />

Gebäude – darunter die repräsentative Kemenate<br />

– über Estrichfußböden aus diesem Material (vgl. Abb.<br />

6). 15 Rötgips (Jüngere Buntsandsteinzeit) <strong>und</strong> Zechsteingips<br />

kommen in den Sattelkernen der Salzstrukturen<br />

(„Gipshut“) der Umgebung vor, so z.B. im Salzgitter<br />

Höhen<strong>zu</strong>g bei Liebenburg <strong>und</strong> in der Asse. Bekannt<br />

sind auch Gipsgruben im Reitlingstal am Elm<br />

(Rötgips) <strong>und</strong> im Gips der Mittleren Muschelkalkzeit<br />

bei Gebhardshagen.<br />

Dunkle Tonschiefer aus der Devon-Zeit wurden gerne<br />

als Dachschiefer-Platten verbaut. 16 Das naheliegendste<br />

Abb. 9: Geologische Karte 1:200 000 (Ausschnitt aus GÜK 200, Blatt 3926 Braunschweig + 4726 Goslar, hg. von der B<strong>und</strong>esanstalt<br />

für Geowissenschaften <strong>und</strong> Rohstoffe, Hannover.)

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008 35<br />

Vorkommen ist der Wissenbach-Schiefer<br />

bei Goslar am <strong>Harz</strong>rand.<br />

Kreidezeitliche Tonsteine sind als<br />

Gr<strong>und</strong>stoff für die Herstellung von Ziegelsteinen<br />

geeignet. 17 Sie kommen ganz<br />

in der Nähe der Werla am Ostrand des<br />

Oderwaldes bei Heiningen vor.<br />

Sande <strong>und</strong> Kiese schließlich fanden<br />

als Zuschlagsstoff in Mörteln oder als<br />

Wegebaumaterial Verwendung. 18 Aufschlüsse<br />

sind in den Flußterrassen rings<br />

um die Werla <strong>und</strong> in anderen eiszeitlichen<br />

Ablagerungen vorhanden.<br />

Die strategisch günstig gelegene <strong>und</strong><br />

gut <strong>zu</strong> verteidigende Lage der Werla<br />

(vgl. Abb. 1) war jedoch von entscheidendem<br />

Nachteil, was den Antransport<br />

des Baumaterials betrifft (Abb. 9).<br />

Gutes Steinmaterial musste vom Harli<br />

(8 km Entfernung), aus Seinstedt (6 km<br />

Entfernung), vom Großen bzw. Kleinen<br />

Fallstein (je 7 - 8 km Entfernung), von<br />

der Asse (13 km Entfernung) <strong>und</strong> aus dem Salzgitter<br />

Höhen<strong>zu</strong>g (13 km Entfernung) herangeschafft werden.<br />

19 Der Höhenrücken des Harli liegt südlich der<br />

Werla, der Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g westlich; das Gelände<br />

ist verhältnismäßig flach, so dass Fuhrwerke ohne<br />

größere Schwierigkeiten fahren konnten. Die anderen<br />

möglichen Abbaugebiete liegen östlich der Oker, waren<br />

also nur unter Schwierigkeiten <strong>zu</strong> erreichen, denn<br />

die feuchte <strong>und</strong> breite Okerniederung musste mehrfach<br />

überquert werden.<br />

Der Hilssandstein liegt zwar günstig im südlichen<br />

Oderwald (3 - 4 km Entfernung), war aber aufgr<strong>und</strong><br />

seiner Verwitterungsanfälligkeit <strong>und</strong> sehr variierenden<br />

Qualität im Gegensatz <strong>zu</strong> Muschelkalk, Rogenstein<br />

<strong>und</strong> Rhätsandstein kein Baustein für die Ewigkeit!<br />

Auch für den Transport über Land sind einigermaßen<br />

verlässliche Größen <strong>zu</strong> benennen. 20 Im (Frühen)<br />

Mittelalter wurden schwerere Lasten mit zwei- oder<br />

vierrädrigen Karren bewegt (Ohler 1988, 36;<br />

40-41). Dabei konnte ein Ochsengespann bis<br />

<strong>zu</strong> 15 km am Tag <strong>zu</strong>rücklegen. Für Pferdegespanne<br />

ist die Transportleistung von bis <strong>zu</strong> 1 to<br />

überliefert, bei einer Wegstrecke von etwa 20<br />

km am Tag (Ohler 1988, 138-140 mit Tabelle<br />

auf S. 141). Beide Fuhrwerke setzen <strong>zu</strong>mindest<br />

einen Kutscher voraus, u. U. auch eine weitere<br />

Begleitperson (Abb. 10). 21 Die genannten Entfernungen<br />

entsprechen recht genau der Distanz<br />

<strong>zu</strong> den Abbaugebieten am Harli bzw. dem Salzgitter<br />

Höhen<strong>zu</strong>g.<br />

Der mit der Materialbeschaffung verb<strong>und</strong>ene<br />

Aufwand kann überschlagen werden, wenn<br />

Abb. 10: Buchmalerei (1478): Transport von Baumaterial mit zwei- <strong>und</strong> vierrädrigen<br />

Karren sowie Arbeiten an einer Stadtmauer.<br />

man das spezifische Gewicht (Rohdichte) der Steine<br />

mit den oben erwähnten Transportleistungen verbindet<br />

(Abb. 11).<br />

Für die aus Kalkstein errichtete Tore (Bauvolumen je<br />

320 m³) wurden bei einer für die Berechnungen <strong>zu</strong><br />

Gr<strong>und</strong>e gelegten durchschnittlichen Dichte von 2,5<br />

g/cm 3 insgesamt 800 t Material verbaut. Bei einer<br />

veranschlagten Transportleistung von 500 bzw. 750<br />

kg je Fuhrwerk oder Karren waren also beinahe 1 070<br />

Fahrten vonnöten, um das Steinmaterial heran<strong>zu</strong>schaffen.<br />

Setzt man voraus, dass jedes Fuhrwerk von zwei<br />

Personen begleitet wurde, <strong>und</strong> dass die Transporte<br />

von einer Kolonne mit zwanzig Wagen (53 Fahrten<br />

pro Fahrzeug) bewältigt wurde, so dürfte allein dieser<br />

Antransport 40 Personen für etwa acht bis neun Wochen<br />

geb<strong>und</strong>en haben.<br />

Auch die Wehrmauer war überwiegend aus Kalkstein<br />

errichtet. Verbaut wurde ein Volumen von 2 900 -<br />

3 500 m³, was einem Gewicht von 7 250 - 8 750 t ent-<br />

Naturstein /<br />

Volumen von<br />

Rohdichte (g/cm<br />

Baumaterial<br />

)<br />

500 kg (m³)<br />

Buntsandstein 2,28 0,22<br />

Rhätsandstein 2,15 0,23<br />

Hilssandstein 2,10 0,24<br />

Muschelkalk 2,64 0,19<br />

Sandstein insgesamt 2,00 - 2,65 0,25 - 0,19<br />

Kalkstein insgesamt 2,45 - 2,80 0,2 - 0,18<br />

Schiefer 2,60 - 2,80 0,19 - 0,18<br />

Abb. 11: Pfalz Werla; Rohdichte der wichtigsten <strong>Baugestein</strong>e <strong>und</strong> geschätzte<br />

Volumina für eine Transportfahrt.

36 SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

spricht. Hier wäre eine Transportleistung zwischen<br />

9 670 <strong>und</strong> 11 670 Fahrten voraus<strong>zu</strong>setzen. Setzt man<br />

voraus, dass diese Fahrten von einer vergleichbaren<br />

Kolonne <strong>zu</strong> leisten waren, so wären für 484 bis 584<br />

Fahrten eine Arbeitsdauer von 81 bis 97 Wochen benötigt<br />

worden.<br />

Beim Bau der Kapelle wurde vor allem Sandstein verwendet<br />

(1 100 - 1 600 m³; 2 750 - 4 000 t); dies ist mit<br />

einer Transportleistung von 3 670 bis 5 340 Fahrten<br />

gleich<strong>zu</strong>setzen, was einem Zeitaufwand von 31 bis 45<br />

Wochen entspricht.<br />

Abb. 12: Pfalz Werla; Mörtelbecken aus dem Bereich nördlich<br />

der Kapelle.<br />

Bereits diese einfache, überschlagsmäßige Rechnung<br />

zeigt, dass allein mit dem Antransport des für die Kernburg<br />

der Pfalz benötigten Steinmaterials eine Gruppe<br />

von etwa 40 Personen zwei bis drei Jahre beschäftigt<br />

gewesen wäre. Selbst wenn man davon ausgeht, dass<br />

für ein Bauvorhaben dieser Größenordnung mehr als<br />

zwanzig Fahrzeuge bereitgestellt werden konnten,<br />

die genannten Zahlen also <strong>zu</strong> verringern wären, wird<br />

doch deutlich, dass der Bau der Pfalz Werla eine sehr<br />

große Zahl von Arbeitskräften über einen mehrere<br />

Jahre währenden Zeitraum geb<strong>und</strong>en hat. Einrichtung<br />

<strong>und</strong> Unterhalt der Baustelle wird also die Ressourcen<br />

der umgebenden Landschaft stark beansprucht, sehr<br />

wahrscheinlich sogar (teilweise) zerstört haben.<br />

Schließlich sollen noch Überlegungen <strong>zu</strong>m Baugeschehen<br />

vorgestellt werden. Man möchte davon<br />

ausgehen, dass die Gesamtleitung in den Händen einer<br />

erfahrenen Werkstatt, einer Art Bauhütte, lag (Binding<br />

& Linscheid-Burdich 2002, 45-52). Diese Hütten<br />

nahmen größere Aufträge an <strong>und</strong> verantworteten die<br />

sachgerechte Abwicklung, zogen also von Baustelle<br />

<strong>zu</strong> Baustelle. Für das 9./10. Jh. ist ein entsprechender<br />

Beleg nicht bekannt. Man wird aber nicht fehlgehen,<br />

wenn man die beispielsweise für die staufischen Pfalzen<br />

im Rhein-Main- <strong>und</strong> Neckar-Gebiet gewonnenen<br />

Erkenntnisse auf die älteren, in ihrer Struktur aber<br />

vergleichbaren Bauvorhaben überträgt<br />

(Binding 2005).<br />

Die gewöhnlichen Arbeitskräfte, Fuhrleute<br />

<strong>und</strong> Handlager werden aus den<br />

umlegenden Ansiedlungen im Rahmen<br />

des Frondienstes (Hand- <strong>und</strong><br />

Spanndienste) herangezogen worden<br />

sein (Rösener 1991). Leider ist es für<br />

die Werla kaum möglich, diesen Personenkreis<br />

sowie seine Anzahl genauer<br />

<strong>zu</strong> erfassen.<br />

Die in der Kernburg mehrfach aufgedeckten<br />

Mörtelbecken (Abb. 12)<br />

sind verhältnismäßig klein (ca. 1,00 m<br />

Durchmesser), sie liegen – <strong>zu</strong>mindest<br />

bei der Kapelle <strong>und</strong> dem Westtor – entlang<br />

der Außenmauern. So ist an<strong>zu</strong>nehmen, dass an<br />

einem Gebäude mehrere kleinere Trupps gleichzeitig<br />

arbeiteten. Man könnte an eine Kolonne mit Vorarbeiter<br />

<strong>und</strong> zwei oder drei Handlagern denken. Wahrscheinlich<br />

wurden gr<strong>und</strong>legende Arbeiten, wie das<br />

Ausheben der F<strong>und</strong>amentgräben oder der Aufbau<br />

der Gerüste gemeinsam bewältigt, dann wurden die<br />

Arbeiten an mehreren Stellen gleichzeitig fortgesetzt. 22<br />

Dass die Baustelle insgesamt einen lebhaften <strong>und</strong> betriebsamen,<br />

auch lautstarken Eindruck gemacht haben<br />

dürfte, versteht sich von selbst (Abb. 13).<br />

Welche besondere Wertschät<strong>zu</strong>ng das für die Werla<br />

verwendete Baumaterial genoss, zeigt dessen beinahe<br />

vollständige Weiter- bzw. Wiederverwendung. Etwa<br />

5 km nördlich der Pfalz liegt das im Jahr 1013 gegründete<br />

Kloster Heiningen. 23 Das Bistum Hildesheim<br />

wurde für seine Unterstüt<strong>zu</strong>ng in der Auseinanderset<strong>zu</strong>ng<br />

mit Heinrich dem Löwen von Kaiser Friedrich<br />

Abb. 13: Buchmalerei (um 1450): Arbeiten an einer größeren Kirche.

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008 37<br />

Abb. 14: Kloster Heiningen; Zeichnung aus dem Jahr 1809<br />

I. Barbarossa belohnt. Kloster Heiningen, dem Bistum<br />

Hildesheim <strong>zu</strong>gehörig, besaß seit 1174 bzw. 1178<br />

kleinere Ländereien im Umland der Werla <strong>und</strong> erhielt<br />

1240 den gesamten Zehnten von der Werla übertragen.<br />

Diese Einnahmen trugen, da sie den Ankauf weiterer<br />

Besit<strong>zu</strong>ngen ermöglichten, wesentlich <strong>zu</strong>m wirtschaftlichen<br />

Aufstieg des Klosters im mittleren 13. Jh. bei<br />

(Taddey 1966, 30-34; 45-51; 63-71).<br />

Spätestens im Jahr 1550 war die (Pfarr)Kirche auf<br />

der Werla wüstgefallen; sie wurde abgerissen <strong>und</strong> <strong>zu</strong><br />

Gunsten der neu errichteten Kapelle auf dem nahe<br />

gelegenen Kreuzberg aufgegeben. Gleichzeitig erfuhr<br />

Kloster Heiningen – bis <strong>zu</strong> seiner Plünderung<br />

im Jahr 1542 – eine besondere Blüte. Diese setzte sich,<br />

unterbrochen durch den 30jährigen Krieg, nach der<br />

Rekatholisierung fort <strong>und</strong> gipfelte schließlich in einer<br />

Umgestaltung des Geländes: in den Jahren von 1654<br />

bis 1658 bzw. 1697 wurden jene großen Wirtschafts<strong>und</strong><br />

Speicherbauten errichtet, die bis heute das Gelände<br />

in östliche Richtung <strong>zu</strong>r Oker hin abschließen<br />

(Taddey 1966, 35-37; 112-117; 186-194). Eine Begehung<br />

dieser Gebäude ergab, dass hier überwiegend<br />

jene großen Quader aus Kalkstein verbaut sind, wie<br />

sie beispielsweise aus dem nördlichen Querhaus der<br />

Kapelle auf der Werla bekannt sind. 24<br />

Im Jahr 1809 wurde Kloster Heiningen säkularisiert;<br />

der Vermögensaufnahme sind ein Gr<strong>und</strong>riss <strong>und</strong> eine<br />

Handzeichnung beigefügt (Abb. 14), die wahrscheinlich<br />

von der Hand des damaligen Domänendirektors<br />

Hantelmann stammen. Sie zeigen den Zustand des<br />

Kloster in jenem Jahr – <strong>und</strong> damit wohl die Gebäude,<br />

25 die aus den Steinen von der Pfalz Werla errichtet<br />

wurden!<br />

Zusammenfassung<br />

Die Errichtung der Pfalz <strong>und</strong> insbesondere der Gebäude<br />

in der Kernburg stellte für die damalige Zeit eine<br />

Großbaustelle dar, deren Einrichtung <strong>und</strong> Unterhalt<br />

die nähere <strong>und</strong> weitere Umgebung erheblich belastet<br />

haben dürfte. Gewinnung <strong>und</strong> Transport der Baumaterialien<br />

erlauben Rückschlüsse auf die Zahl der<br />

Beschäftigten, auf den Ein<strong>zu</strong>gsbereich der Baustelle<br />

<strong>und</strong> damit letztlich auf die Gesamtorganisation des<br />

Unterfangens.<br />

Am Beispiel zweier Gebäude, der Wehrmauer <strong>und</strong> der<br />

Pfalzkapelle, konnten diese Gesichtspunkte näher beleuchtet<br />

werden. Es wurde deutlich, dass für die Errichtung<br />

dieser repräsentativen, der Inszenierung von<br />

Macht <strong>und</strong> Herrschaft dienenden Bauwerke große<br />

Anstrengungen unternommen werden mussten, die<br />

für die Bevölkerung der umgebenden Ansiedlungen<br />

mit schweren, langfristigen Belastungen verb<strong>und</strong>en<br />

waren.<br />

Neben den unmittelbaren Belastungen, beispielsweise<br />

durch die Erbringung von Arbeitskraft oder Fuhr-

38 SDGG, Heft 56 – Geotop 2008<br />

werken, sollten auch die mittelbaren Folgen erwähnt<br />

werden. Landwirtschaftliche Tätigkeiten mussten eingeschränkt<br />

oder gar unterbrochen werden, Einbußen<br />

oder gar Lücken bei der eigenen Versorgung waren<br />

<strong>zu</strong> ertragen, <strong>zu</strong>sätzliche Bürden wie die Versorgung<br />

der Bauleute mit Lebensmitteln <strong>und</strong> möglichen Unterkünften<br />

kamen hin<strong>zu</strong>.<br />

Einrichtung <strong>und</strong> Unterhalt der Baustelle hatten gravierende<br />

Veränderungen in der Umwelt <strong>zu</strong>r Folge.<br />

Diese massiven Eingriffe in die Landschaft dürften<br />

zeitweise bzw. an manchen Orten die Ressourcen der<br />

umgebenden Landschaft stark beansprucht haben,<br />

sehr wahrscheinlich sogar vernichtet haben.<br />

Der moderne Mensch pflegt mehrheitlich einen verklärten<br />

Blick auf das Mittelalter; die Vorstellung von einer<br />

scheinbar romantischen „heilen Welt“ verträgt sich aber<br />

nur bedingt mit den hier vorgestellten Überlegungen <strong>zu</strong><br />

Umweltveränderungen <strong>und</strong> -schäden als unmittelbare<br />

Folge der mittelalterlichen Wirtschaftsweise.<br />

Literatur<br />

Binding, G. (1996): Deutsche Königspfalzen. Von Karl dem<br />

Großen bis Friedrich II. (765-1240); Darmstadt.<br />

Binding, G. (2001): Der mittelalterliche Baubetrieb in zeitgenössischen<br />

Abbildungen; Darmstadt .<br />

Binding, G. (2005): Wanderung von Werkmeistern <strong>und</strong> Handwerkern<br />

im Frühen <strong>und</strong> Hohen Mittelalter, unter besonderer<br />

Berücksichtigung des Rhein-Main-Gebietes. – Sit<strong>zu</strong>ngsberichte<br />

der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der J. W.<br />

Goethe-Universität Frankfurt, Band 43; Stuttgart.<br />

Binding, G. & Linscheid-Burdich, S. (2002): Planen <strong>und</strong> Bauen<br />

im frühen <strong>und</strong> hohen Mittelalter nach den Schriftquellen<br />

bis 1250; Darmstadt 2002.<br />

Blaich, M. C. & Weber, J. (2007): Im Banne des Zeitgeistes<br />

– Hermann Schroller <strong>und</strong> die Ausgrabungen auf der Pfalz<br />

Werla von 1936 bis 1939. – Die K<strong>und</strong>e N.F. 75, (im Druck).<br />

Borchers, C. (1935): Werla-Regesten. – <strong>Harz</strong>-Zeitschrift, 68,<br />

15-27.<br />

Brandi, K. (1935): Altsächsische Landtage in Werla. – <strong>Harz</strong>-<br />

Zeitschrift, 68, 44-49.<br />

Donat, P. (1999): Gebesee – Klosterhof <strong>und</strong> königliche Reisestation<br />

des 10.-12. Jahrh<strong>und</strong>erts. – Weimarer Monographien<br />

<strong>zu</strong>r Ur- <strong>und</strong> Frühgeschichte, Band 34; Stuttgart.<br />

Feldmann, P. (2002/03): Die ottonische Kaiserpfalz Werla.<br />

– <strong>Harz</strong>-Zeitschrift, 54/55, 43-83.<br />

Flechsig, W. (1965): Der Wortstamm «Wer» in ostfälischen<br />

Orts-, Flur- <strong>und</strong> Gewässernamen. Ein namenk<strong>und</strong>licher<br />

Beitrag <strong>zu</strong>m Streit um die Werla. – In: Deutsche Königspfalzen.<br />

Beiträge <strong>zu</strong> ihrer historischen <strong>und</strong> archäologischen<br />

Erforschung. – Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts<br />

für Geschichte, Band 11/2, 167-173; Göttingen.<br />

Frebold, G. (1938): <strong>Baugestein</strong> <strong>und</strong> Gesteinsbearbeitung der<br />

Werlabauten. – Die K<strong>und</strong>e, 6, 61-64;<br />

Gauert, A. (1979): Das Palatium der Pfalz Werla. Archäologischer<br />

Bef<strong>und</strong> <strong>und</strong> schriftliche Überlieferung. – In:<br />

Deutsche Königspfalzen. Beiträge <strong>zu</strong> ihrer historischen<br />

<strong>und</strong> archäologischen Erforschung. – Veröffentlichungen<br />

des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 11/3, 263-<br />

277; Göttingen.<br />

Geilmann, W. (1956): Der Mörtel der Kaiserpfalz Werla. – Die<br />

K<strong>und</strong>e, N.F. 7, 96-113.<br />

Geschwinde, M. 2008: Die Steterburg: Mythos, Geschichte <strong>und</strong><br />

Archäologie einer Burganlage des 10. Jh. – In: Nachrichten<br />

aus Niedersachsens Urgeschichte (im Druck).<br />

Grimm, W.-D. (1990): Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der<br />

B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. – Bayerisches Landesamt<br />

für Denkmalpflege, Arbeitshefte 50; München .<br />

Heine, H.-W. (1995): Frühe Burgen <strong>und</strong> Pfalzen in Niedersachsen.<br />

– Wegweiser <strong>zu</strong>r Vor- <strong>und</strong> Frühgeschichte Niedersachsens,<br />

Band 17; Hildesheim.<br />

Hesse, S. (2003): Niedersachsen. – Theiss Archäologieführer;<br />

Stuttgart.<br />

Jacobsen, W., Lobbedey, U. & von Winterfeld, D. (2001): Ottonische<br />

Baukunst. – In: Puhle, M. (Hrsg.), Otto der Große.<br />

Magdeburg <strong>und</strong> Europa,. – Ausstellungskatalog Magdeburg<br />

2001, 251-282; Mainz.<br />

Krüger, S. (1965): Einige Bemerkungen <strong>zu</strong>r Werla-Forschung.<br />

– In: Deutsche Königspfalzen. – Beiträge <strong>zu</strong> ihrer historischen<br />

<strong>und</strong> archäologischen Erforschung. Veröffentlichungen<br />

des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band<br />

11/2, 210-264; Göttingen.<br />

Ohler, N. (1988): Reisen im Mittelalter; München.<br />

Puhle, M. (Hrsg.) (2001): Otto der Große. Magdeburg <strong>und</strong><br />

Europa. – Ausstellungskatalog Magdeburg 2001, 251-282;<br />

Mainz.<br />

Rieckenberg, H. J. (1938): Wann fanden die Landtage <strong>zu</strong> Werla<br />

statt? – Die K<strong>und</strong>e, 6, 65-68;<br />

Ring, E. (1985): Bibliographie <strong>zu</strong>r Werla-Forschung. – <strong>Harz</strong>-<br />

Zeitschrift, N.F. 37, 11-35.<br />

Ring, E. (1990): Die Königspfalz Werla. Die mittelalterliche<br />

Keramik. – Forschungen <strong>und</strong> Berichte des Braunschweigischen<br />

Landesmuseums, Band 1; Braunschweig.<br />

Rösener, W. (1991): Artikel „Fronhof“. – In: Lexikon des Mittelalters,<br />

Band 4, Sp. 989 f.; Stuttgart.<br />

Rudolph, M. V. (1938): Pfalz Werla. Die baugeschichtlichen<br />

Ergebnisse der Ausgrabungen 1937. – Die K<strong>und</strong>e, 6, 106-<br />

118.<br />

Schieffer, R. (1998): Karolingische <strong>und</strong> ottonische Kirchenpolitik.<br />

– In: Bauer, D. et al. (Hrsg.): Mönchtum – Kirche<br />

– Herrschaft 750-1000, 311-325; Sigmaringen.<br />

Schröder, E. (1935): Der Name Werla. – <strong>Harz</strong>-Zeitschrift, 68,<br />

37-43.<br />

Schroller, H. (1938): Die Untersuchung der sächsischen Königspfalz<br />

Werla bei Goslar. – Die K<strong>und</strong>e, 6, 39-60.<br />

Schroller, H. (1939): Die Untersuchung der sächsischen Königspfalz<br />

Werla bei Goslar. – Die K<strong>und</strong>e 7, 53-78.<br />

Schroller, H. (1940): Die Friesen <strong>und</strong> Sachsen. – In: H. Reinerth<br />

(Hrsg.): Vorgeschichte der deutschen Stämme, Band 1: Urgermanen<br />

<strong>und</strong> Westgermanen, 67-160; Leipzig.<br />

Schulze, H. K. (2001): Sachsen als ottonische Königslandschaft.<br />

– In: Puhle, M. (Hrsg.): Otto der Große.<br />

Magdeburg <strong>und</strong> Europa. – Ausstellungskatalog Magdeburg<br />

2001, 30-52; Mainz.<br />

Seebach, C.-H. (1967): Die Königspfalz Werla. Die baugeschichtlichen<br />

Untersuchungen. – Göttinger Schriften <strong>zu</strong>r<br />

Vor- <strong>und</strong> Frühgeschichte, Band 8; Neumünster.<br />

Slawski, R. (2005): Die Königspfalz Werla – Forschungsreise<br />

in das 10. Jahrh<strong>und</strong>ert; Braunschweig.

SDGG, Heft 56 – Geotop 2008 39<br />

Streich, G. (1984): Burg <strong>und</strong> Kirche während des deutschen<br />

Mittelalters. – Untersuchungen <strong>zu</strong>r Sakraltopographie<br />

von Pfalzen, Burgen <strong>und</strong> Herrensitzen. Teil I: Pfalz- <strong>und</strong><br />

Burgkapellen bis <strong>zu</strong>r staufischen Zeit. – Vorträge <strong>und</strong> Forschungen,<br />

Sonderband 29; Sigmaringen.<br />

Streich, G. (2001): Bistümer, Klöster <strong>und</strong> Stifte im ottonischen<br />

Sachsen. – In: M. Puhle (Hrsg.): Otto der Große. Magdeburg<br />

<strong>und</strong> Europa. – Ausstellungskatalog Magdeburg 2001,<br />

75-88; Mainz.<br />

Taddey, G. (1966): Das Kloster Heiningen von der Gründung<br />

bis <strong>zu</strong>r Aufhebung. – Veröffentlichungen des Max-Planck-<br />

Instituts für Geschichte, Band 14 (= Studien <strong>zu</strong>r Germania<br />

Sacra, Band 4); Göttingen.<br />

Abbildungsnachweis<br />

Abb. 1, 3-6, 12: H. Meyer, Grabung Werla; Abb. 2: A. Grüttemann<br />

/ H. Meyer, Grabung Werla; Abb. 7: Schroller 1939,<br />

Taf. 29; Abb. 8: Seebach 1967, 43 Abb. 19; Abb. 9: H. Zellmer,<br />

Königslutter (Quelle korrekt); Abb. 10: Binding 2001, 33 Abb.<br />

77; Abb. 11: H. Zellmer, Königslutter (Angaben nach Grimm<br />

1990, passim); Abb. 13: Binding 2001, 43 Abb. 106; Abb. 14:<br />

Taddey 1966, Taf. Vs.<br />

Anmerkungen<br />

1<br />

Zur Forschungsgeschichte ausführlich Seebach 1967, 18-34, <strong>zu</strong>r Rezeption<br />

vgl. Ring 1985. Eine wissenschaftlichen Maßstäben genügende<br />

Gesamtdarstellung bieten Heine 1995, 55-57 <strong>und</strong> Binding 1996, 168-178.<br />

Eine populäre Einführung gibt Hesse 2003, 168-170, empfohlen sei <strong>zu</strong>dem<br />

die kleine Monographie von R. Slawski (2005).<br />

2<br />

Träger dieses Maßnahmen sind – neben der Gemeinde Werlaburgdorf <strong>und</strong><br />

der Samtgemeinde Schladen – der Landkreis Wolfenbüttel, das Niedersächsische<br />

Landesamt für Denkmalpflege (Stützpunkt Braunschweig),<br />

der GeoPark <strong>Harz</strong>.Braunschweiger Land.Ostfalen, die ARGE Wolfenbüttel<br />

<strong>und</strong> das Arbeitsamt Goslar. Als wissenschaftliche Kooperationspartner<br />

sind das Braunschweigische Landesmuseum, Referat Ur- <strong>und</strong><br />

Frühgeschichte (Wolfenbüttel) sowie die Johannes Gutenberg-Universität<br />

Mainz, Institut für Vor- <strong>und</strong> Frühgeschichte, <strong>zu</strong> nennen. Erhebliche<br />

fachliche Unterstüt<strong>zu</strong>ng bieten das Ingenieurbüro Gockel+Partner (Baunatal),<br />

HPM Vermessung (Wolfenbüttel) <strong>und</strong> die Firma Schweitzer-GPI<br />

(Burgwedel). Als wichtigste Sponsoren konnten bisher die Curt Mast-<br />

Jägermeisterstiftung (Wolfenbüttel), die Stiftung Braunschweigischer<br />

Kulturbesitz (Braunschweig) <strong>und</strong> die Zürich Versicherung AG (Hannover)<br />

gewonnen werden.<br />

3<br />

Zur schwankenden Ansprache der einzelnen Gebäude <strong>und</strong> der damit<br />

verb<strong>und</strong>enen wechselnden historischen Deutung vgl. Binding 1996, 168.<br />

Eine griffige Gesamtbeschreibung gibt Feldmann 2002/03, 44-52.<br />

4<br />

Diese Angaben nach Borchers 1935. Zu den sog. „Altsächsischen Landtagen“<br />

siehe Brandi 1935 <strong>und</strong> Rieckenberg 1938. Bei näherer Betrachtung<br />

der relevanten Quellen ergibt sich allerdings, dass die vermeintliche<br />

Regelmäßigkeit dieser Landtage <strong>und</strong> insbesondere ihre Datierung in<br />

den März eines jeden Jahres nicht gesichert ist, vgl. Krüger 1965. Zur<br />

Deutung des Ortsnamens vgl. Schröder 1935 mit Flechsig 1965.<br />

5<br />

Der Grabungsmannschaft sei für ihren großen, hoch motivierten Einsatz<br />

während der gesamten Kampagne herzlich gedankt. Die gesamte<br />

Dokumentation, insbesondere die steingerechten Pläne <strong>und</strong> Messbilder,<br />

leistete die Grabungstechnikerin S. Harnack (Quedlinburg), unterstützt<br />

von H. Meyer (Hornburg) <strong>und</strong> I. Försterling (Wolfenbüttel).<br />

6<br />

Die bis heute gr<strong>und</strong>legende Monographie stammt von C.-H. Seebach<br />

(1967); sie entstand zwischen 1963 <strong>und</strong> 1966. C.-H. Seebach fasst hier<br />

die Ergebnisse aller Grabungen <strong>zu</strong>sammen, allerdings mit Beschränkung<br />

auf die Baugeschichte <strong>und</strong> ohne nähere Auswertung des F<strong>und</strong>materials.<br />

Trotz aller berechtigten Kritik (z.B. Zeitschr. f. Arch. 3, 1969, 151-154)<br />

muss diese Publikation bis heute als maßgeblich gelten.<br />

7<br />

Nicht aufrecht erhalten lässt sich die Vermutung, anhand des verwendeten<br />

Baumaterials könnten die einzelnen Gebäude zeitlich geordnet werden<br />

(so noch Seebach 1967, passim). Die Bautechnik als solche erlaubt allerdings<br />

eine grobe Einordnung. Für diesbezügliche Hinweise danken wir<br />

Dr. M. Geschwinde (Braunschweig) <strong>und</strong> Dr. H. Heine (Hannover).<br />

8<br />

Die in der Literatur genannten Maße von 22,0 x 5,80 m (Seebach 1967,<br />

44) beziehen sich ausschließlich auf den Innenraum. Zudem wird hierbei<br />

davon ausgegangen, dass der westliche Teil der Kapelle ein jüngerer<br />

Anbau ist. Da diese Überlegungen aber hinfällig sind, sind auch die<br />

Maße des Gebäudes <strong>zu</strong> berichtigen!<br />

9<br />

Auch für den Innenraum wird man eine entsprechende Ausgestaltung<br />

vermuten dürfen, wie die entsprechenden Bef<strong>und</strong>e beispielsweise aus Ingelheim<br />

oder Paderborn belegen. Für die Werla ist dergleichen nicht überliefert,<br />

den einzigen entsprechenden Hinweis stellen eine verschleppte<br />

Säulenbasis (Seebach 1967, Taf. 27.3) <strong>und</strong> ein kleines Kapitell dar.<br />

10<br />

Auch anhand der geborgenen Keramik kann die Errichtung der Kapelle<br />

in das 10. Jh. datiert werden. Ein erster Umbau fand wohl im 13. Jh. statt,<br />

ein zweiter deutet sich für das 14. Jh. an, kann aber nicht sicher bewiesen<br />

werden (Seebach 1967, 45; 47; Ring 1990, 52).<br />

11<br />

Der Einfachheit halber wurde für die tatsächlich ovale Kernburg ein<br />

r<strong>und</strong>er Gr<strong>und</strong>riss (Dm. 150 m) vorausgesetzt. Der Umfang U errechnet<br />

sich demnach mit U = 2 * r * π = 150 * 3,14159 = 471,23 m.<br />

12<br />

Aus der Dicke des F<strong>und</strong>amentes lässt sich eine Mauerhöhe von mindestens<br />

4,00 m <strong>und</strong> höchstens 6,00 m ableiten; der sicherlich vorhandene<br />

Zinnenring wurde für diese Berechnung pauschal mit der Höhe von 1,00<br />

m veranschlagt.<br />

13<br />

Erste Ansätze hier<strong>zu</strong> bei Frebold 1938. Leider wurden diese Überlegungen<br />

bei den weiteren Grabungen bis 1964 nicht mehr aufgegriffen.<br />

14<br />

Nicht verbaut wurden Ceratitenkalke <strong>und</strong> Travertin (Duckstein). Die<br />

Ceratitenkalke, auch Tonplatten genannt, wurden in der Jüngeren Muschelkalkzeit<br />

nach dem Trochitenkalk gebildet. Sie sind feinkörniger,<br />

mergeliger <strong>und</strong> dünnbankiger. Anders als der Wellenkalk aus der Älteren<br />

Muschelkalkzeit sind die Ceratitenkalkbänke aber oft so dickbankig,<br />

dass sie sich nur als minderwertiger Baustein verwenden lassen. Aufschlüsse<br />

gibt es im Salzgitter Höhen<strong>zu</strong>g, im Harli, in der Asse <strong>und</strong> am<br />

Großen Fallstein. Travertin (Duckstein) ist ein sehr poröser <strong>und</strong> deshalb<br />

gut wärmedämmender, aber wasserdurchlässiger Baustein, der sich in<br />

den Zwischeneiszeiten <strong>und</strong> im Holozän entlang von kalkhaltigen Quellen<br />

gebildet hat. Ein bedeutendes Vorkommen befindet sich am Großen<br />

Fallstein nördlich von Rhoden.<br />

15<br />

Gips als Bindemittel (Mörtel) ist nicht belegt; auf der Werla wurde<br />

– soweit dies bisher <strong>zu</strong> ersehen ist – ausschließlich mit Kalkmörteln<br />

gearbeitet.<br />

16<br />

Entsprechende F<strong>und</strong>e stammen beispielsweise aus dem Bereich des Zwischenbaus.<br />

17<br />

Entsprechende F<strong>und</strong>e stammen beispielsweise aus dem Bereich der Kemenate<br />

<strong>und</strong> der Kapelle.<br />

18<br />

Entsprechende Bef<strong>und</strong>e sind von beiden Toren sowie mehrfach aus der<br />

Innenfläche der Kernburg belegt.<br />

19<br />

Die Entfernungsangaben beziehen sich jeweils auf die Luftlinie.<br />

20<br />

Die Möglichkeit, dass Baustoffe auf der Oker herantransportiert wurden,<br />

ist wohl aus<strong>zu</strong>schließen. Dieser flache, weit mäandrierende Bach wurde<br />

erst im 18. Jh. kanalisiert.<br />

21<br />

Auch wenn man den ausschnitthaften Charakter der Bildquellen, ihre<br />

mit Versatzstücken <strong>und</strong> Topoi behaftete Darstellung voraussetzt, ist doch<br />

ihre historische Aussagekraft nicht hoch genug ein<strong>zu</strong>schätzen (Binding<br />

2001, 9-12).<br />

22<br />

Hier ist <strong>zu</strong> bedenken, dass mehrere Kolonnen mit mehreren Vorarbeitern<br />

eine größere Gesamtleitung erforderlich machen.<br />

23<br />

Das Gründungsjahr ist nicht sicher belegt, aber sehr wahrscheinlich;<br />

demgegenüber ist die persönliche Mitwirkung des Bischofs Bernward<br />

von Hildesheim wohl in den Bereich der Legende <strong>zu</strong> verweisen: Taddey<br />

1966, 13-16; 22-24.<br />

24<br />

Begehung durch B. Gockel <strong>und</strong> M. C. Blaich (1. 8. 2007). Dem Besitzer<br />

von Klostergut Heiningen, Herrn A. Degener, danken wir sehr für die<br />

Erlaubnis <strong>zu</strong> dieser Besichtigung.<br />

25<br />

Es handelt sich um die querstehenden Wirtschaftsgebäude im Bildhintergr<strong>und</strong>.