Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb ...

Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb ...

Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong><br />

funktionsteiliger Mittelzentren im Land Brandenburg<br />

Gutachten im Auftrag <strong>der</strong> Gemeinsamen Landesplanungsabteilung <strong>der</strong><br />

Län<strong>der</strong> Berlin und Brandenburg<br />

Endbericht<br />

Juni 2012

Auftraggeber:<br />

Gemeinsame Landesplanungsabteilung<br />

<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> Berlin und Brandenburg (GL)<br />

Lindenstraße 34a<br />

14467 Potsdam<br />

Ansprechpartner:<br />

Uwe Rühl,<br />

Referat GL 3<br />

Bearbeitung<br />

Regionomica GmbH<br />

Friedrichstr. 94<br />

D-10117 Berlin<br />

Telefon 030 / 28 44 49-0<br />

Fax 030 / 28 44 49-17<br />

Email info@regionomica.de<br />

Internet www.regionomica.de

Inhalt<br />

Kurzfassung .......................................................................................................................... I<br />

1. Ausgangssituation, Ziele und Arbeitsprogramm ................................................. 1<br />

2. Rahmenbedingungen und Methodik ..................................................................... 4<br />

2.1 Situation in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n ........................................................................ 4<br />

2.2 Aktueller Forschungsstand..................................................................................... 13<br />

2.3 Angewandte Evaluationsmethodik ......................................................................... 18<br />

3. Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Mittelzentren ......................................................................................................... 23<br />

3.1 Übergreifende Betrachtung .................................................................................... 23<br />

3.2 Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Detail .................................................................. 27<br />

3.2.1 Elsterwerda – Bad Liebenwerda ............................................................................. 27<br />

3.2.2 Lauchhammer – Schwarzheide .............................................................................. 33<br />

3.2.3 Perleberg – Wittenberge ........................................................................................ 39<br />

3.2.4 Pritzwalk – Wittstock/ Dosse .................................................................................. 45<br />

3.2.5 Schönefeld – Wildau .............................................................................................. 52<br />

3.2.6 Senftenberg – Großräschen ................................................................................... 57<br />

3.2.7 Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz ........................................................................................ 62<br />

3.2.8 Zehdenick – Gransee ............................................................................................. 67<br />

4. Zusammenfassende Bewertung .......................................................................... 73<br />

5. Empfehlungen ...................................................................................................... 83<br />

Anhang

Kurzfassung<br />

Mit dem im Mai 2009 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg<br />

wurden acht Städtepaare als funktionsteilige Mittelzentren festgelegt. Es handelt<br />

sich dabei um Elsterwerda – Bad Liebenwerda, Lauchhammer – Schwarzheide, Per-<br />

leberg – Wittenberge, Pritzwalk – Wittstock/ Dosse, Schönefeld – Wildau, Senften-<br />

berg – Großräschen, Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz und Zehdenick – Gransee.<br />

Gleichzeitig wurde dabei eine Überprüfung <strong>der</strong> zentralörtlichen Einstufung dieser<br />

funktionsteiligen Mittelzentren drei Jahre nach Inkrafttreten des Landesentwicklungs-<br />

plans vorgegeben. Im Juli 2011 wurde deshalb die Regionomica GmbH mit <strong>der</strong><br />

Durchführung <strong>der</strong> „<strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong><br />

funktionsteiliger Mittelzentren im Land Brandenburg“ beauftragt. Zwei Untersu-<br />

chungsfragen standen im Mittelpunkt <strong>der</strong> <strong>Evaluierung</strong>:<br />

1. Sichern Vereinbarungen zwischen den kooperierenden Gemeinden die mittel-<br />

zentralen Funktionen?<br />

2. Wie ist <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation?<br />

Das Arbeitsprogramm bestand aus zwei Leistungsbereichen. Die Bearbeitung des<br />

ersten Leistungsbereiches (Entwicklung <strong>der</strong> Evaluationsmethodik) erfolgte vom Juli<br />

bis zum Dezember 2011. Der zweite Leistungsbereich (Durchführung <strong>der</strong> Evaluation)<br />

wurde vom Januar bis zum Juli 2012 bearbeitet und fand mit dem vorliegenden Eva-<br />

luationsbericht seinen Abschluss. Zwischenergebnisse wurden den Kommunen<br />

übermittelt und auf zwei Workshops im November 2011 (Untersuchungsmethodik)<br />

und im Juni 2012 (Ergebnisse und Erstbewertung) vorgestellt.<br />

Methodische Schwerpunkte <strong>der</strong> Untersuchung bildeten vor allem leitfadengestützte<br />

Einzelgespräche mit den Hauptverwaltungsbeamten in den 16 Städten <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Mittelzentren sowie eine vor- bzw. nachgeschaltete Dokumenten- und Daten-<br />

analyse. Ergänzend dazu wurden weitere 22 persönliche o<strong>der</strong> telefonische Interviews<br />

mit Akteuren aus den jeweiligen Regionen bzw. involvierten Entwicklungsgesellschaften,<br />

Beratern o<strong>der</strong> Experten geführt.<br />

Zur Entwicklung und Absicherung <strong>der</strong> Untersuchungsmethodik erfolgte eine umfas-<br />

sende Literaturanalyse und eine Bewertung des aktuellen Forschungsstandes. Hierbei<br />

zeigte sich ein übergreifen<strong>der</strong> Konsens in den Handlungsempfehlungen in <strong>der</strong><br />

Literatur. So sind allen Experten zufolge Kooperationsvereinbarungen inklusive einer<br />

<strong>Evaluierung</strong> unerlässlich, um die ausgewiesenen funktionsteiligen Zentralen Orte in<br />

K-I

ihren Aufgaben und Zielen sowohl zu unterstützen als auch zu überprüfen. Die Vor-<br />

gabe einer Evaluation för<strong>der</strong>t grundsätzlich die Motivation und die Bereitschaft zur<br />

<strong>Zusammenarbeit</strong>. Es muss allerdings auch konstatiert werden, dass praktische Erfahrungen<br />

und damit auch Vergleichswerte für eine Evaluation <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Zentralen Orte bisher so gut wie nicht vorhanden sind.<br />

Um diese Einschätzungen zu überprüfen, wurden Interviews mit den für die Landesplanung<br />

und ganz speziell für die Thematik funktionsteiliger Zentren Verantwortli-<br />

chen in den Flächenlän<strong>der</strong>n geführt. In fast allen Landesentwicklungsplänen <strong>der</strong> Flä-<br />

chenlän<strong>der</strong> lassen sich Festlegungen zu funktionsteiligen Zentralen Orten finden. Nur<br />

in Nordrhein-Westfalen gibt es keine entsprechenden Festlegungen. Derzeit sind in<br />

den deutschen Bundeslän<strong>der</strong>n insgesamt 80 funktionsteilige hochstufige Zentrale<br />

Orte (Ober- und Mittelzentren) mit 196 Städten ausgewiesen. Es bestätigte sich, dass<br />

für die vorzunehmende Untersuchung nur auf geringe Erfahrungen in an<strong>der</strong>en Bun-<br />

deslän<strong>der</strong>n und Vergleichsuntersuchungen zurückgegriffen werden konnte. Einzig<br />

Thüringen hat bisher entsprechende Erfahrungen mit einer solchen Evaluation, die<br />

allerdings hinsichtlich <strong>der</strong> Methode nicht geeignet erschien.<br />

Die Darstellung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren im Land<br />

Brandenburg, die einen Großteil <strong>der</strong> Evaluation ausmacht, erfolgte nach den folgenden<br />

vier Aspekten:<br />

- Basisdaten<br />

- Rahmenbedingungen und Kontext<br />

- Vereinbarungen zur Kooperation<br />

- Umsetzung.<br />

Die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Analyse und Bewertung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong><br />

funktionsteiligen Mittelzentren lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />

� Die verbindlichen Regelungen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen Mit-<br />

telzentren bzw. entsprechende Kooperationsverträge stellen eines von zwei<br />

wichtigen Evaluationskriterien dar. In sieben funktionsteiligen Mittelzentren im<br />

Land Brandenburg existieren entsprechende Vereinbarungen zur Zusammen-<br />

arbeit, dieses Evaluationskriterium ist damit von diesen funktionsteiligen Mittelzentren<br />

erfüllt. Im funktionsteiligen Mittelzentrum Senftenberg – Großräschen<br />

wurde ein solcher Vertrag bisher noch nicht abgeschlossen. Bei Betrachtung<br />

<strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Kooperationsverträge zeigt sich insbeson<strong>der</strong>e, dass – mit Ausnahme<br />

von Zehdenick – Gransee – die funktionsteiligen Mittelzentren bei den<br />

K-II

Regelungen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Mittelbereiches und<br />

zu den Regelungen zur Finanzierung übergreifend sehr vorsichtig vorgegangen<br />

sind. Hierbei handelt es sich um Aspekte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>, die von den jeweiligen<br />

Partnern weitergehende Zugeständnisse und eine nachprüfbare und<br />

belastbare Kooperation verlangen. Diese beiden Punkte sollten zukünftig stär-<br />

ker berücksichtigt und zu gegebener Zeit vielleicht auch vertraglich angepasst<br />

werden.<br />

� Bei einer Betrachtung sämtlicher Kooperationsaktivitäten über alle funktions-<br />

teiligen Mittelzentren ist einerseits festzustellen, dass alle funktionsteiligen Mittelzentren<br />

miteinan<strong>der</strong> kooperieren. Die Intensität und auch die Breite <strong>der</strong> Ko-<br />

operation variiert an<strong>der</strong>erseits zwischen den funktionsteiligen Mittelzentren<br />

spürbar. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> in den „klassischen“ Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> öffentlichen Daseinsvorsorge<br />

ist insgesamt eher schwach ausgeprägt. Eine Kooperation in<br />

diesen Fel<strong>der</strong>n ist offensichtlich schwierig und erschließt sich – wenn überhaupt<br />

– erst mittel- und langfristig. Damit bestätigen sich hier auch die bisherigen wissenschaftliche<br />

Einschätzungen aus an<strong>der</strong>en Studien. Dagegen sind in Berei-<br />

chen wie beispielsweise <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, des Tourismus o<strong>der</strong> des<br />

Standortmarketings häufiger Kooperationsprojekte und Aktivitäten zu erkennen.<br />

In diesen eher „weichen“ Fel<strong>der</strong>n ergeben sich überwiegend schnell und einfa-<br />

cher Kooperationsansätze.<br />

� Die <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. die Einbindung aller Gemeinden <strong>der</strong> jeweiligen<br />

Mittelbereiche wird von einigen Mittelzentren nicht bzw. nur teilweise umge-<br />

setzt. In den meisten funktionsteiligen Mittelzentren sind die übrigen Gemein-<br />

den und Ämter zwar informell in die Kooperationsaktivitäten eingebunden, eine<br />

unmittelbare Projekteinbindung erfolgt aber nur in Ausnahmen. Beispielhaft ge-<br />

löst ist die Einbindung des gesamten Mittelbereichs im funktionsteiligen Mittel-<br />

zentrum Zehdenick – Gransee. Auch in den meisten RWK o<strong>der</strong> im funktionsteiligen<br />

Mittelzentrum Pritzwalk – Wittstock/ Dosse erfolgt eine <strong>Zusammenarbeit</strong><br />

mit weiteren Gemeinden, hier sollte aber verstärkt für die Einbindung aller Ge-<br />

meinden des Mittelbereichs Sorge getragen werden.<br />

� Betrachtet man die dargelegten Aktivitäten und Evaluationskriterien über alle<br />

funktionsteiligen Mittelzentren, sind die Städtepaare Zehdenick – Gransee, Per-<br />

leberg – Wittenberge, Pritzwalk – Wittstock/ Dosse sowie Lauchhammer –<br />

Schwarzheide als beson<strong>der</strong>s aktiv bei <strong>der</strong> Untersetzung und Umsetzung <strong>der</strong><br />

Kooperation zu bezeichnen. Deutliche Entwicklungsotenziale haben die Koope-<br />

rationsstrukturen noch in Schönefeld – Wildau und in Elsterwerda – Bad Liebenwerda.<br />

K-III

� Dabei muss aber auch auf die Rahmenbedingungen hingewiesen werden, die<br />

sowohl für alle funktionsteiligen Mittelzentren insgesamt, als auch für einzelne<br />

Städtepaare gelten. Dazu gehört beispielsweise die relativ kurze Zeitspanne<br />

von drei Jahren seit Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans bis zur Evalua-<br />

tion. Auch Aspekte wie die Überlagerung mit RWK-Aktivitäten o<strong>der</strong> die Lage im<br />

Raum prägen die Form und die Inhalte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> wesentlich. So haben<br />

beispielsweise die beiden funktionsteiligen Mittelzentren im Berliner Um-<br />

land einen an<strong>der</strong>en Kooperationsbedarf als funktionsteilige Mittelzentren in pe-<br />

riphereren Regionen des Landes Brandenburg.<br />

Auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Evaluationsergebnisse ergeben sich die nachfolgenden Empfeh-<br />

lungen, die sich zum einen an die funktionsteiligen Mittelzentren und zum an<strong>der</strong>en<br />

an das Land Brandenburg richten.<br />

Empfehlungen für die funktionsteiligen Mittelzentren<br />

� Die Kooperation in den funktionsteiligen Mittelzentren muss insgesamt intensi-<br />

viert und dabei insbeson<strong>der</strong>e auf alle Bereiche <strong>der</strong> Daseinsvorsorge ausgeweitet<br />

werden. Die verantwortlichen Akteure sollten dabei vorbehaltloser an die Zu-<br />

sammenarbeit herangehen und keine Themen von vornherein ausschließen. Es<br />

müssen entsprechende gemeinsame Strategien und Projekte zwischen den<br />

funktionsteiligen Mittelzentren entwickelt werden. Dies betrifft insbeson<strong>der</strong>e die<br />

Bereiche Gesundheitsversorgung, Kultur und Freizeit, Verkehrsdienstleistungen<br />

und die Erreichbarkeit von Infrastrukturen, eine gemeinsame Flächenplanung<br />

und –ausweisung sowie Ansiedlungsakquisition.<br />

� Ein weiterer Bereich, <strong>der</strong> sich für eine Intensivierung <strong>der</strong> Kooperationsaktivitä-<br />

ten anbietet ist die Verwaltungszusammenarbeit. Hier sollten allerdings Erwartungen<br />

an schnelle und übermäßige „Spareffekte“ nicht zu hoch gesteckt<br />

werden.<br />

� Die Kooperation in den funktionsteiligen Mittelzentren sollte systematisch vorbereitet<br />

und begleitet werden. In <strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />

übernehmen beispielsweise Versorgungskonzepte o<strong>der</strong> vergleichbare Konzepte<br />

diese Funktion und haben sich bewährt.<br />

� Die Einbindung <strong>der</strong> übrigen Gemeinden und Ämter <strong>der</strong> Mittelbereiche muss<br />

konsequent umgesetzt und forciert werden. Die bisherige informelle Einbindung<br />

in vielen funktionsteiligen Mittelzentren sollte um eine tatsächliche Mitwirkung in<br />

Projekten und Maßnahmen erweitert werden.<br />

K-IV

� Die Verwendung des Mehrbelastungsausgleichs für Mittelzentren aus dem<br />

Finanzausgleichsgesetz sollte transparenter erfolgen.<br />

� Konkrete Umsetzungsprogramme bzw. Maßnahmenlisten mit eventuell jährlichen<br />

Schwerpunktsetzungen unterstützen diese Transparenz und ermöglichen<br />

eine systematische und zielführende Abwicklung. Gleichzeitig ermöglichen sol-<br />

che Programme die Selbstevaluation bzw. Kontrolle <strong>der</strong> Aktivitäten. Eine solche<br />

Selbstevaluation in regelmäßigen Abständen wäre grundsätzlich ratsam, um<br />

Ziel- und Maßnahmenanpassungen vornehmen zu können.<br />

� Die Kommunikation <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> und die Öffentlichkeitsarbeit sollte<br />

von allen funktionsteiligen Mittelzentren ausgebaut werden, um das Verständnis<br />

und die Akzeptanz in <strong>der</strong> Öffentlichkeit zu erhöhen.<br />

Empfehlungen für das Land<br />

� Das Land sollte die Kooperationsbemühungen <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzen-<br />

tren weiterhin aktiv unterstützen. Bei Bedarf sollte ein themen- bzw. projekt-<br />

bezogener Informationsaustausch angeboten bzw. organisiert werden. Wünschenswert<br />

und hilfreich wäre auch eine intensivere Unterstützung durch die<br />

Kommunalaufsicht, beispielsweise durch „Handreichungen“ o<strong>der</strong> Hilfestellun-<br />

gen bei vertraglichen und konzeptionellen Vorarbeiten.<br />

� Gemeinsam mit den funktionsteiligen Mittelzentren sollten das Land und ganz<br />

speziell die Gemeinsame Landesplanungsabteilung die Stärkung und die Ak-<br />

zeptanz des Instruments „funktionsteiliges Mittelzentrum“ bei an<strong>der</strong>en Akteuren<br />

im Land weiter vorantreiben.<br />

� Im Falle <strong>der</strong> Fortschreibung des Landesentwicklungsplans sollten die räumli-<br />

chen Abgrenzungen einzelner Mittelbereiche überprüft und bei Bedarf verän<strong>der</strong>t<br />

werden. Dies könnte unter Umständen die <strong>Zusammenarbeit</strong> von einzel-<br />

nen funktionsteiligen Mittelzentren mit allen beteiligten Gebietskörperschaften<br />

erleichtern.<br />

� Vom funktionsteiligen Mittelzentrum Senftenberg – Großräschen sollte die<br />

Umsetzung <strong>der</strong> Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan und <strong>der</strong> Abschluss<br />

einer verbindlichen Kooperationsvereinbarung eingefor<strong>der</strong>t werden.<br />

K-V

1. Ausgangssituation, Ziele und Arbeitsprogramm<br />

Mit dem im Mai 2009 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg<br />

(LEP B-B) 1<br />

wurden die folgenden acht Städtepaare als funktionsteilige Mittelzen-<br />

tren festgelegt:<br />

� Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />

� Lauchhammer – Schwarzheide<br />

� Perleberg – Wittenberge<br />

� Pritzwalk - Wittstock/Dosse<br />

� Schönefeld – Wildau<br />

� Senftenberg – Großräschen<br />

� Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz und<br />

� Zehdenick – Gransee.<br />

Neben <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> grundsätzlichen Ziele und Aufgabenstellungen <strong>der</strong> Funkti-<br />

onsteilung, <strong>der</strong> Rahmenbedingungen und notwendiger Strukturen wurde „… eine<br />

Überprüfung <strong>der</strong> zentralörtlichen Einstufung dieser funktionsteilig agierenden Mittel-<br />

zentren drei Jahre nach Inkrafttreten des Landesentwicklungsplanes …“ fest geschrieben.<br />

2<br />

Mit <strong>der</strong> Durchführung dieser „<strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong><br />

<strong>innerhalb</strong> funktionsteiliger Mittelzentren im Land Brandenburg“ wurde die<br />

Regionomica GmbH im Juli 2011 beauftragt.<br />

Ziel <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung war es, entsprechend <strong>der</strong> im LEP B-B vorgegebenen<br />

Dreijahresfrist die entsprechende Überprüfung vorzunehmen und somit Infor-<br />

mationen über die Umsetzung <strong>der</strong> Einstufung <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren zu<br />

erlangen. Bei Bedarf sollte die Untersuchung auch Grundlagen für die Entscheidungsfindung<br />

des Auftraggebers über eventuelle Anpassungen bereitstellen. Neben<br />

dieser unmittelbaren Zielsetzung <strong>der</strong> Evaluation ergeben sich erfahrungsgemäß aus<br />

einer solchen Evaluation auch viele Hinweise und Anregungen für die Betroffenen, in<br />

1<br />

2<br />

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009, Gesetz- und<br />

Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil II, Jahrgang 20, Nummer 13.<br />

Ebenda S. 205.<br />

1

diesem Fall die funktionsteiligen Mittelzentren selbst. Durch die Diskussionen und<br />

Ergebnisse und nicht zuletzt auch die gemeinsamen Workshops sollten Möglichkei-<br />

ten eröffnet werden, damit die eigenen Aktivitäten besser reflektiert und Verbesserungsmöglichkeiten<br />

aufgezeigt werden.<br />

Zwei Untersuchungsfragen sind durch den LEP B-B eindeutig vorgegeben und<br />

standen deshalb im Mittelpunkt <strong>der</strong> Evaluation: 3<br />

3. Sichern Vereinbarungen zwischen den kooperierenden Gemeinden die mittel-<br />

zentralen Funktionen?<br />

4. Wie ist <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation?<br />

Sie bestimmen wesentlich die angewandte Methodik und das Arbeitsprogramm, das<br />

ebenfalls aus zwei Leistungsbereichen bestand. Die Bearbeitung des ersten Leis-<br />

tungsbereiches (Entwicklung Evaluationsmethodik) erfolgte vom Juli bis zum Dezember<br />

2011. Der zweite Leistungsbereich (Durchführung <strong>der</strong> Evaluation) wurde vom<br />

Januar bis zum Juli 2012 bearbeitet und endete mit dem vorliegenden Evaluationsbe-<br />

richt.<br />

Der vorliegende Evaluationsbericht ist wie folgt geglie<strong>der</strong>t:<br />

� Im folgenden zweiten Kapitel werden in fokussierter Form die Situation und Hand-<br />

habung vergleichbarer Modelle sowie <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Forschung beschrieben. An-<br />

schließend wird darauf aufbauend die angewandte Methodik und die eingesetzten<br />

Instrumente näher erläutert. Es handelt sich dabei weitgehend um die Arbeitser-<br />

gebnisse des ersten Leistungsbereiches, <strong>der</strong> in 2011 abgearbeitet wurde.<br />

� Das dritte Kapitel enthält die detaillierte Darstellung <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Zusammen-<br />

3<br />

arbeit <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren. Zuerst erfolgt einer Betrachtung wichtiger<br />

Kriterien für die Gesamtheit <strong>der</strong> Mittelzentren (Kap. 3.1). Anschließend werden auf<br />

<strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Untersuchungsleitfragen die Ergebnise für die einzelnen Mittelzentren<br />

einheitlich dargestellt und bewertet.<br />

In den Begründungen zu den Festlegungen zu 2.11 (G), Abs. 5 heißt es: „Dabei ist zu prüfen, ob Vereinbarungen<br />

zwischen den kooperierenden Gemeinden die mittelzentralen Funktionen sichern, und wie <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong><br />

Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ist.“ Ebenda.<br />

2

� Das vierte Kapitel enthält dann eine zusammenfassen Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />

und eine Einschätzung guter und weniger guter Umsetzungsbeispiele.<br />

� Im letzten und fünften Kapitel werden Handlungsbedarfe aufgezeigt und Empfeh-<br />

lungen aus Gutachtersicht vorgestellt. Dabei werden die Empfehlungen hinsichtlich<br />

unterschiedlicher Empfänger strukturiert.<br />

3

2. Rahmenbedingungen und Methodik<br />

Nachfolgend werden wichtige Rahmenbedingungen erläutert und methodische<br />

Grundlagen für die Evaluation abgeleitet. In <strong>der</strong> gebotenen Kürze wird die Situation<br />

und Handhabung <strong>der</strong> Ausweisung und Evaluation funktionsteiliger Mittelzentren 4<br />

in<br />

an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n dargestellt (Kap. 2.1). Anschließend wird in ebenso kompri-<br />

mierter Form ein Abriß des aktuellen Forschungsstandes und herausgehobener Untersuchungen<br />

zu diesem Thema gegeben (Kap. 2.2). Darauf aufbauend wird die an-<br />

gewandte Methodik und vor allem das wichtigste Untersuchungsinstrument abgeleitet<br />

und erläutert (Kap. 2.3).<br />

2.1 Situation in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n<br />

Im Rahmen des Vergleichs <strong>der</strong> Raumordnungspläne (Landesentwicklungsprogramme<br />

und Landesentwicklungspläne) <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en deutschen Bundeslän<strong>der</strong> hinsichtlich <strong>der</strong><br />

jeweiligen Ausgestaltung des Zentrale-Orte-Konzepts bezogen auf funktionsteilige<br />

Mittelzentren kann festgestellt werden, dass sich in fast allen Landesentwicklungsplänen<br />

<strong>der</strong> Flächenlän<strong>der</strong> Festlegungen zu funktionsteiligen Zentralen Orten finden<br />

lassen. Nur in Nordrhein-Westfalen gibt es keine entsprechenden Festlegungen.<br />

Auffallend ist dabei, dass für funktionsteilige Zentrale Orte in jedem Raumordnungsplan<br />

an<strong>der</strong>e Begrifflichkeiten verwendet werden, obwohl vergleichbare Inhalte und<br />

Ziele hinter den unterschiedlichen Bezeichnungen stehen (vgl. Tab. 1).<br />

4<br />

Aus Vereinfachungsgründen wird die Bezeichung „funktionsteilige Mittelzentren“ durchgängig verwendet, auch<br />

wenn in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n teilweise an<strong>der</strong>e Begriffe benutzt werden.<br />

4

Tab. 1: Bezeichnungen funktionsteiliger Zentraler Orte nach Bundeslän<strong>der</strong>n<br />

Bundesland Kooperationsname<br />

Baden-Württemberg Doppel- o<strong>der</strong> Mehrfachzentrum<br />

Bayern Zentrale Doppel- o<strong>der</strong> Mehrfachorte<br />

Brandenburg Mittelzentren in Funktionsteilung<br />

Hessen Funktionale Ergänzung benachbarter ZO<br />

Mecklenburg-Vorpommern Gemeinsame Zentrale Orte<br />

Nie<strong>der</strong>sachsen Zentrenverbünde<br />

Rheinland-Pfalz Kooperationsräume<br />

Saarland Kooperation zwischen benachbarten Orten<br />

Sachsen Städteverbünde<br />

Sachsen-Anhalt Orte mit gemeinsamen Verflechtungsbereich<br />

Schleswig-Holstein Mittelzentrum zusammen mit [...]<br />

Thüringen Funktionsteilige Zentrale Orte<br />

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf aktuellen LEP <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />

Die erste Ausweisung von Zentralen Orten in Funktionsteilung wurde 1971 in Bayern<br />

vorgenommen 5<br />

, nachdem die Ministerkonferenz für Raumordnung 1968 beschlossen<br />

hatte, dass es in Einzelfällen auch Verflechtungsbereiche mit mehreren zentralen<br />

Orten in Funktionsteilung geben kann. 6<br />

Derzeit sind in den deutschen Bundeslän<strong>der</strong>n<br />

insgesamt 80 funktionsteilige zentrale Orte mit 196 Städten ausgewiesen. Die folgen-<br />

de Abbildung 1 gibt einen Überblick über die regionale Verteilung <strong>der</strong> Ausweisung<br />

funktionsteiliger zentraler Orte. In <strong>der</strong> danach folgenden Tabelle 2 sind noch einmal<br />

sämtliche zentrale Orte nach Bundeslän<strong>der</strong>n und Hierarchiestufen systematisch zu-<br />

sammen gefasst.<br />

5<br />

6<br />

BMVBS 2008, S. 25.<br />

Ebenda S. 13.<br />

5

Abb. 1: Funktionsteilige Ober- und Mittelzentren in Deutschland<br />

Quelle: eigene Darstellung nach BBSR „Raumabgrenzungen und Raumtypen des BBSR, 2012, nach aktuellen LEP <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />

6

Tab. 2: Funktionsteilige Zentrale Orte in den Bundeslän<strong>der</strong>n<br />

Bundesland<br />

Anzahl <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Zentralen Orte<br />

Anzahl <strong>der</strong><br />

Kommunen<br />

7<br />

Verteilung nach Hierarchiestufen<br />

OZ<br />

teilfunktionale<br />

OZ<br />

Baden-Württemberg 14 30 5 1, 2 - 9<br />

Bayern 18 3 39 2 1 1 15<br />

Brandenburg 8 16 - - 8<br />

Hessen 4 9 1 1 2<br />

Mecklenburg-<br />

Vorpommern<br />

1 2 1 - -<br />

Nie<strong>der</strong>sachsen 2 9 1 - 1<br />

Rheinland-Pfalz 22 60 - 1, 2 - 22<br />

Sachsen 4 16 1 - 3<br />

Schleswig-Holstein 1 2 - - 1<br />

Thüringen 6 13 - 2 4<br />

Gesamt 80 196 11 4 65<br />

1) Ulm - Neu-Ulm wurde nur für Baden-Württemberg berücksichtigt, 2) Ludwigshafen am Rhein - Mannheim wurde nur für Baden-<br />

Württemberg berücksichtigt, 3) Die drei grenzübergreifenden zentralen Orte in Bayern (mit Österreich / Tschechien) sind in <strong>der</strong><br />

Erhebung nicht mit einbezogen worden.<br />

Quelle: verän<strong>der</strong>t nach Bartsch, Robert (2006): Funktionsteilige zentrale Orte in Deutschland. S. 93. Aktualisiert nach aktuellen LEP<br />

des Län<strong>der</strong><br />

Neben den unterschiedlichen Bezeichnungen existieren in den einzelnen Bundeslän<strong>der</strong>n<br />

auch differenzierte Ausweisungs- und Umsetzungskriterien, in einigen wenigen<br />

Bundeslän<strong>der</strong>n gibt es weiterführende Empfehlungen bzw. Vorgaben für eine Bewer-<br />

tung bzw. Evaluation:<br />

� So werden in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen und Mecklenburg-<br />

Vorpommern lediglich die Funktionen und Aufgaben Zentraler Orte nach Hierar-<br />

chiestufe genannt, detaillierte Kriterien für die Ausweisung funktionsteiliger Zentra-<br />

ler Orte lassen sich hingegen nicht finden.<br />

� Rheinland-Pfalz stellt ebenfalls keine Kriterien auf, welche Vorraussetzungen ein<br />

funktionsteiliger Zentraler Ort erfüllen muss. Dazu wird lediglich ausgeführt, dass,<br />

wenn <strong>innerhalb</strong> eines Mittelbereichs mehrere zentrale Orte <strong>der</strong> mittel- und ober-<br />

zentralen Stufe einen Beitrag zur mittelzentralen Versorgung leisten, es sich um ei-<br />

MZ

nen so genannten “mittelzentralen Verbund kooperieren<strong>der</strong> Zentren“ handelt 7<br />

. In<br />

<strong>der</strong> Begründung zu dieser Festlegung wird allerdings darauf verwiesen, dass die in-<br />

terkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> vertraglich geregelt werden soll.<br />

� Sachsen-Anhalt legt im LEP fest, dass lediglich „in dünn besiedelten und in schwer<br />

erreichbaren Gebieten [...] die zentralörtlichen Funktionen zur Versorgung <strong>der</strong> Be-<br />

völkerung zwischen benachbarten Orten o<strong>der</strong> Orten mit gemeinsamem Verflech-<br />

tungsbereich aufgeteilt werden [können]“ und funktionsteilige Zentrale Orte ausge-<br />

wiesen werden dürfen; bisher wurde davon allerdings noch nicht Gebrauch gemacht.<br />

8<br />

� Im LEP Nie<strong>der</strong>sachsen wird ebenfalls eine Vorgabe zur Ausweisung getroffen:<br />

„Zwischen räumlich und funktional verflochtenen Zentralen Orten ist eine Aufgaben-<br />

teilung und gegenseitige Ergänzung im Verbund möglich. Der Verbund soll <strong>der</strong><br />

Stärkung des jeweiligen Teilraumes und <strong>der</strong> Sicherung und Entwicklung einer tragfähigen<br />

Versorgungsstruktur bei angemessener Erreichbarkeit dienen.“ 9<br />

So wird<br />

weiterhin auch auf Funktionen eines funktionsteiligen Zentralen Ortes eingegan-<br />

gen, weitere Kriterien fehlen jedoch im LEP und sollen erst auf regionalplanerischer<br />

Ebene erfolgen. 10<br />

� Vergleichbar wird im LEP Saarland in <strong>der</strong> Fassung <strong>der</strong> <strong>der</strong> Ergänzung von 2006 die<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

Möglichkeit zur Ausweisung ergänzt und konkrete Vorgaben gemacht, was funkti-<br />

onsteilige Zentrale Orte leisten müssen (Wirksamkeit des Zentrale Orte Konzepts<br />

ergänzen und flexibilisieren, die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> för<strong>der</strong>n und<br />

Konkurrenz vermin<strong>der</strong>n, die Daseinsvorsorge sicherstellen, die Auslastung zentral-<br />

örtlicher Einrichtungen gewährleisten sowie großräumige Infrastruktur besser nutz-<br />

bar machen). Trotz dieser Konkretisierung wurden bisher keine funktionsteiligen<br />

ISIM Rheinland – Pfalz (2008): LEP Rheinland – Pfalz (LEP IV), S.86.<br />

MLV Sachsen – Anhalt (2010): LEP Sachsen – Anhalt, S.15.<br />

ML Nie<strong>der</strong>sachsen (2008): LRP Nie<strong>der</strong>sachsen, S.14.<br />

Ebenda S. 14.<br />

8

Zentralen Orte im Saarland festgelegt, lediglich die Mittelzentren Merzig und Wa<strong>der</strong>n<br />

werden in diesem Zusammenhang genannt. 11<br />

� Der LEP Sachsen legt für die ober- und mittelzentralen Städteverbünde konkrete<br />

Vorgaben fest. So sollen funktionsteilige Oberzentren auf Grund ihrer Lage, ihrer<br />

vergleichbaren Einwohnerzahl, ihrer zentralörtlichen Ausstattung sowie einer ei-<br />

genständigen Ausprägung eines Verflechtungsbereichs gemeinsam die Funktion<br />

eines Oberzentrums ausüben. Funktionsteilige Mittelzentren werden durch ihre<br />

Nachbarschaftslage o<strong>der</strong> einen direkten baulichen Zusammenhang, ihrer zentral-<br />

örtlichen Ausstattung und einer verstetigten <strong>Zusammenarbeit</strong> nach § 204 Abs. 1<br />

BauGB gemeinsam die Funktion eines Zentralen Ortes ausüben. 12<br />

Sachsen stellt<br />

mit dieser Definition klare Vorgaben auf, die so in den vorangegangen LEP nicht zu<br />

finden sind.<br />

� Im LEP Thüringen wird ausführlich auf die Kriterien und Vorgaben zu funktionsteiligen<br />

Zentralen Orten eingegangen. 13<br />

Durch einen raumordnerischen Vertrag bzw.<br />

durch Zusammenschluss zu Planungsverbänden zur gemeinsamen Flächennut-<br />

zungsplanung für einen gemeinsamen Versorgungsbereich sollen Bedingungen für<br />

die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> geschaffen werden. Des Weiteren werden<br />

explizite Ausweisungskriterien, wie z. B. Entfernungen zwischen den Zentralen Or-<br />

ten in Funktionsteilung aufgeführt. Hervorzuheben ist auch, dass die funktionsteili-<br />

gen Zentralen Orte lediglich auf Zeit ausgewiesen wurden. Nach drei Jahren erfolg-<br />

te eine Evaluation <strong>der</strong> Landesplanung hinsichtlich Vorgaben und Umsetzung, in <strong>der</strong>en<br />

Ergebnis alle ausgewiesenen Zentren bestätigt wurden. 14<br />

� Der LEP Bayern benennt als explizites Ziel, dass Orte gleicher Stufe für einen einheitlichen<br />

Verflechtungsbereich zentralörtliche Aufgaben übernehmen sollen. 15<br />

In<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

den weiterführenden Begründungen im LEP werden zudem genaue Vorrausset-<br />

Ministerium für Inneres und Sport des Saarlands (2006): LEP Saarland, S. 974-975.<br />

SMI Sachsen (2003): LEP Sachsen, S.9.<br />

TMBLV (2004): LEP Thüringen, S.17.<br />

Ebenda S.18.<br />

STMWIVT Bayern (2006): LEP Bayern, S.22.<br />

9

zungen für die funktionsteiligen Zentralen Orte genannt (z. B. bauliche und funkti-<br />

onale Ergänzung durch die Kommunen, günstig zugeordnete Versorgungseinheiten<br />

<strong>der</strong> Daseinsvorsorge). Weiterhin werden landesplanerische Verträge gefor<strong>der</strong>t,<br />

welche die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> sichern sollen. Wie in Thüringen ist<br />

die Festlegung befristet, allerdings hier auf fünf Jahre. Eine Evaluation ist nach<br />

Kenntnis des Gutachters bisher allerdings noch nicht erfolgt.<br />

Wie gezeigt, lassen sich auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> LEP <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> nur<br />

bedingt Schlussfolgerungen für die vorzunehmende Evaluation und die Entwicklung<br />

einer entsprechenden Methodik ziehen. Nur in einigen Län<strong>der</strong>n existieren entsprechend<br />

operationalisierte Vorgaben und Kriterien. Hinweise auf eine Evaluation bzw.<br />

zugrunde zu legende Kriterien sind nur in den LEP von Thüringen und Bayern zu fin-<br />

den. Darüber hinaus wurde nur in Thüringen eine solche Evaluation bisher durchgeführt<br />

und veröffentlicht (vgl. Fußnote auf dieser Seite).<br />

Um diesen Befund zu verifizieren und eventuell doch noch Anregungen für die vorlie-<br />

gende Evaluation zu erhalten, wurden im August 2011 die für die Landesplanung und<br />

ganz speziell die Thematik funktionsteiliger Zentren Landesplaner und Landesplane-<br />

rinnen in den Flächenlän<strong>der</strong>n kontaktiert. Insgesamt wurden 11 Telefoninterviews und<br />

ein persönliches Fachgespräch geführt (vgl. Anhang 1). Die Ergebnisse dieser Gespräche<br />

lassen sich hinsichtlich <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Evaluationsmethodik wie folgt<br />

zusammen fassen:<br />

- Die meisten Gesprächspartner waren insgesamt sehr an <strong>der</strong> Untersuchung und<br />

den zukünftigen Ergebnissen interessiert. Einige regten sogar eine Vorstellung<br />

<strong>der</strong> Ergebnisse in einem geeigneten Rahmen an. Die Gesprächspartner aus<br />

den Län<strong>der</strong>n, die keine funktionsteiligen Zentren ausgewiesen haben, waren<br />

nachvollziehbar deutlich weniger interessiert.<br />

- Für die Entwicklung <strong>der</strong> Evaluationsmethodik konnten – mit Ausnahme des Ge-<br />

sprächs mit dem Thüringer Vertreter – allerdings nur wenige konkrete Anregungen<br />

abgeleitet o<strong>der</strong> Hinweise auf bereits durchgeführte Evaluationen aufge-<br />

nommen werden.<br />

- In Thüringen wurde in einem längeren Prozess eine Überprüfung ausgewählter<br />

zentraler Orte sowie funktionsteiliger Zentren entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im<br />

Landesentwicklungsplan (LEP) 2004 Thüringen vorgenommen und 2009 in ei-<br />

10

nem Abschlussbericht 16<br />

sowie einem Bericht des Thüringer Ministeriums für<br />

Bau, Landesentwicklung und Medien an den Landtag vorgelegt. 17<br />

Betrachtet<br />

wurden die zentralen Orte Bad Lobenstein und Stadtroda sowie die funktionsteiligen<br />

Zentren Hermsdorf/ Bad Klosterlausnitz, Neuhaus a. Rwg./ Lauscha,<br />

Schmölln/ Gößnitz, und Zeulenroda-Triebes. Die funktionsteiligen Zentren<br />

Suhl/ Zella-Mehlis und Saalfeld/ Rudolstadt/ Bad Blankenburg wurden nur einer<br />

Teilbewertung unterzogen (vgl. eingekreiste Städte in Abb. 2).<br />

Abb. 2: Auszug aus LEP Thüringen 2004, Raumstruktur<br />

Quelle: Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr: Landesentwicklungsplan 2004, Kartenteil S. 95, Erfurt, 2004<br />

16<br />

17<br />

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien: Abschlussbericht zur Überprüfung einiger Zent-<br />

raler Orte höherer Stufe entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im Landesentwicklungsplan (LEP) 2004 Thüringen, Er-<br />

furt, Mai 2009.<br />

Vgl. dazu: Drucksache 4/5373 des Thüringer Landtags vom 2. Juli 2009, Die Bedeutung <strong>der</strong> Oberzentren und<br />

Mittelzentren für die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens, insbeson<strong>der</strong>e des ländli-<br />

chen Raums im Freistaat Thüringen.<br />

11

- Nach einem Zwischenbericht 2006 folgten Stellungnahmen <strong>der</strong> Gemeinden,<br />

eine Anhörung im Landtagsausschuss, <strong>der</strong> Entwurf des Endberichts und wie-<br />

<strong>der</strong>um diverse Stellungnahmen, bevor 2009 <strong>der</strong> Abschlußbericht veröffentlicht<br />

wurde. Als Indikatoren wurden beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung,<br />

die Arbeitsplatzentwicklung, <strong>der</strong> Nahverkehr o<strong>der</strong> die gemeinsame Flächennutzungsplanung<br />

herangezogen. 18<br />

Kritik wurde im Rahmen einer Anhörung im<br />

Ausschuss für Bau und Verkehr des Thüringer Landtags u. a. durch die Regi-<br />

onalen Planungsgemeinschaften an diesen Kriterien geäußert, da die Indika-<br />

toren von vielen an<strong>der</strong>en Einflüssen abhängen und von den Gemeinden nicht<br />

o<strong>der</strong> nur wenig beeinflussbar sind. 19<br />

Darüber hinaus wurde die kurze Zeit-<br />

spanne von <strong>der</strong> Ausweisung bis zur Bewertung bemängelt. Insgesamt wurden<br />

als Ergebnis <strong>der</strong> Bewertung alle Mittelzentren bestätigt und den funktionsteiligen<br />

Mittelzentren wurde überwiegend eine Verbesserung <strong>der</strong> Zusammenar-<br />

beit testiert.<br />

- Eine zukünftig stärkere Ausgestaltung und Befassung mit diesem Thema ist<br />

darüber hinaus in den folgenden Län<strong>der</strong>n geplant:<br />

18<br />

19<br />

20<br />

o Rheinland-Pfalz: Mit <strong>der</strong> Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans wird<br />

das System <strong>der</strong> Zentralen Orte überprüft. Aus heutiger Sicht ist eine Befragung<br />

<strong>der</strong> „mittelzentralen Verbünde“ angedacht.<br />

o Sachsen-Anhalt: Eine Funktionsteilung Zentraler Orte ist nur in Ausnahme-<br />

fällen vorgesehen. Grundlage <strong>der</strong> Funktionsteilung sind konkrete vertragliche<br />

Regelungen zwischen <strong>der</strong> Regionalen Planungsgemeinschaft und den<br />

beteiligten Orten. Die Realisierung <strong>der</strong> vertraglichen Regelung ist nach<br />

zehn Jahren zu überprüfen. 20<br />

o Sachsen: Die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans ist beschlos-<br />

sen. Das Instrument eines landesplanerischen Vertrages zur Sicherung <strong>der</strong><br />

Funktionsteiligkeit wird voraussichtlich darin festgeschrieben. Die Planungen<br />

bzw. die Bauleitplanungen sollen einvernehmlich abgestimmt werden.<br />

Folgende Kriterien wurden betrachtet (Stand und Entwicklung): Bevölkerung, Arbeitsplätze, Bildungs- und<br />

Ausbildungsfunktion, kulturelle Angebote, Nahverkehr, Einzelhandel und Dienstleistungen, Gesundheit und So-<br />

zialwesen, Funktionsteilige <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. gemeinsame Flächennutzungsplanung.<br />

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien, a. a. O., S. 5.<br />

Vgl. Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt 2010, Begründung zu Z 32.<br />

12

Im Entwurf des LEP befindet sich ein Hinweis darauf, dass die „Einhaltung<br />

zu evaluieren ist“.<br />

o Bayern: Für die ab April 2003 neu definierten zentralen Doppelorte sollten<br />

landesplanerische Verträge erstellt und Evaluationen durchgeführt werden.<br />

Nach Auskunft des Gesprächspartner ist eine Neuausweisung erfolgt, für<br />

<strong>der</strong>en Durchführung und Überprüfung aber dann die Regionalplanung zuständig<br />

ist.<br />

o Hessen: Im neuen Landesentwicklungsplan wird es eventuell konkrete Re-<br />

gelungen zu den funktionsteiligen Orten geben (u. a. Organisation/Struktur,<br />

Aufteilung <strong>der</strong> Funktionen, Zeitplanung).<br />

Insgesamt lässt sich feststellen, dass in den Raumordnungsplänen <strong>der</strong> Bundeslän-<br />

<strong>der</strong>n nur wenige bzw. keine operationalisierte Kriterien für die Ausweisung und Evaluation<br />

von funktionsteiligen Zentralen Orten festgelegt sind und es auch kaum prak-<br />

tische Erfahrungen mit <strong>der</strong> Evaluation funktionsteiliger Zentren gibt. Einzig Thüringen<br />

hat bisher entsprechende Erfahrungen mit einer solchen Evaluation, die allerdings<br />

hinsichtlich <strong>der</strong> Methode auf eine statistisch-deskriptive Aus- und Bewertung zurück-<br />

gegriffen haben. Von daher konnte für die vorzunehmende Untersuchung nur auf ge-<br />

ringe Erfahrungen in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n und Vergleichsuntersuchungen zurückgegriffen<br />

werden.<br />

2.2 Aktueller Forschungsstand<br />

Während <strong>der</strong> gesamten Projektlaufzeit erfolgte die Recherche und Analyse aktueller<br />

Forschungsergebnisse. Insgesamt wurden knapp zehn Quellen gefunden, die einen<br />

mehr o<strong>der</strong> weniger engen Bezug zum Thema haben und sich mit funktionsteiligen<br />

Zentren beschäftigen (vgl. Anhang 2). Dabei ist festzustellen, dass zwar eine breite<br />

Auswahl an Literatur zum Thema <strong>der</strong> Zentralen Orte insgesamt existiert, die funkti-<br />

onsteiligen Zentralen Orte werden hingegen eher wenig betrachtet. In den letzten<br />

Jahren wird sich diesem Thema seitens <strong>der</strong> Wissenschaft etwas stärker gewidmet,<br />

teilweise auch unter dem Blickwinkel des übergreifenden Themas <strong>der</strong> Städtekoopera-<br />

tionen und -verbünde. Vor diesem Hintergrund ist es insgesamt wenig verwun<strong>der</strong>lich,<br />

dass auch für das Thema <strong>der</strong> Evaluation von funktionsteiligen Zentralen Orten nur<br />

geringe Erfahrungswerte o<strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse existieren.<br />

Als beson<strong>der</strong>s relevant für die vorliegende Evaluation haben sich die in <strong>der</strong> folgenden<br />

Tabelle 3 dargestellten Studien erwiesen.<br />

13

Tab. 3: Ausgewählte Literatur mit Bezug zum Thema<br />

Autor/ Herausgeber Bibliographische Angaben<br />

Jörg Lippert Sonneberg – Neustadt bei Coburg, Zur Möglichkeit eines grenzüberschreitenden<br />

Doppelzentrums, Schriften <strong>der</strong> Hochschule für Architektur<br />

und Bauwesen Weimar, Weimar, 1994.<br />

Bernhard Müller, Burkhard<br />

Beyer<br />

Regionalentwicklung im kommunalen Verbund. Städteverbünde in<br />

Sachsen - Region und Stadt. Dresdner Materialien zur räumlichen<br />

Planung, Bd. 3, 1999.<br />

Antonia Leitz Zur Ausweisung gemeinsamer Zentraler Orte, Schriften zur Raumordnung<br />

und Landesplanung 7, Augsburg/ Kaiserslautern, 2001.<br />

Hans H. Blotevogel (Hrsg.) Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts, Forschungs- und Sitzungsberichte<br />

ARL; Bd. 217, Hannover 2002.<br />

Robert Bartsch Funktionsteilige zentrale Orte in Deutschland, Schriftenreihe des Lehrstuhls<br />

für Wirtschaftsgeographie und Regionalentwicklung <strong>der</strong> Friedrich-Schiller-Universität<br />

Jena, Jena, 2006.<br />

Thüringer Ministerium für<br />

Bau, Landesentwicklung<br />

und Medien<br />

Bundesministerium für<br />

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />

und Bundesamt<br />

für Bauwesen und Raumordnung<br />

(Hrsg.)<br />

Julia Kern<br />

Bundesministerium für<br />

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />

und Bundesinstitut<br />

für Bau-, Stadt- und<br />

Raumforschung<br />

Abschlussbericht zur Überprüfung einiger Zentraler Orte höherer Stufe<br />

entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im LEP 2004 Thüringen, 2009.<br />

Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen. Praxiserfahrungsstudie,<br />

Werkstatt: Praxis Heft 53, Bonn, 2008.<br />

Städteverbünde als Instrument <strong>der</strong> Raumordnung - Untersuchung <strong>der</strong><br />

mittelzentralen Städteverbünde im Ländlichen Raum <strong>der</strong> neuen Bundeslän<strong>der</strong><br />

sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Freistaat<br />

Thüringen, Diplomarbeit an <strong>der</strong> Justus-Liebig-Universität Gießen,<br />

Institut für Geographie, 2010.<br />

Regionalstrategie Daseinsvorsorge - Denkanstöße für die Praxis, Berlin,<br />

2011.<br />

Insbeson<strong>der</strong>e die Publikationen „Funktionsteilige Zentrale Orte in Deutschland“ von<br />

Robert Bartsch sowie „Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen. Pra-<br />

xiserfahrungsstudie“ vom BMVBS und BBR bzw. einem Autorenteam um Greiving<br />

haben sich explizit auch mit Evaluationen von Mittelzentren in Funktionsteilung be-<br />

schäftigt. Als einziges Bundesland evaluierte bisher zudem Thüringen seine funkti-<br />

onsteiligen Mittelzentren. Der bereits erwähnte Bericht „Die Bedeutung <strong>der</strong> Oberzentren<br />

und Mittelzentren für die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen<br />

Lebens, insbeson<strong>der</strong>e des ländlichen Raums im Freistaat Thüringen“ kann somit par-<br />

14

tiell als Vergleich herangezogen werden. Im Folgenden werden die wichtigsten As-<br />

pekte <strong>der</strong> genannten Arbeiten für die hier vorliegende Evaluationsstudie aufgeführt<br />

und somit ein kurzer Abriss des Forschungsstandes gegeben.<br />

- Eine sehr umfassende und systematische Betrachtung <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

zentralen Orte hat Bartsch 2006 vorgelegt. Er arbeitet neben einer Definition,<br />

den Unterschieden zwischen funktionsteilige zentralen Orten und Städtenetzen<br />

beispielsweise auch Kriterien für eine erfolgreiche <strong>Zusammenarbeit</strong> von funkti-<br />

onsteiligen zentralen Orten heraus. So sollten sich die kooperierenden Kom-<br />

munen beispielsweise über die gemeinsamen Motive <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> klar<br />

sein. Des Weiteren soll auf positiven Erfahrungswerten aufgebaut werden, die<br />

eventuell schon vorhanden sind o<strong>der</strong> sich durch externe Anstöße an<strong>der</strong>er Ko-<br />

operationsprozesse motivieren lassen. Zudem sollte ein Kooperationskonzept<br />

bzw. -vertrag vorliegen, in dem die Ziele, Strategien und Maßnahmen schriftlich<br />

fixiert sind. Die dort festgelegten Maßnahmen und Kooperationsprojekte erfor-<br />

<strong>der</strong>n zudem ein fähiges Management, hinsichtlich Organisation, För<strong>der</strong>mittelerschließung<br />

und Projektumsetzung. Abschließend sollten Entscheidungen, Pro-<br />

zesse und Vorgehen transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, um die<br />

gemeinsame <strong>Zusammenarbeit</strong> zu stärken. 21<br />

. Des Weiteren stellt Bartsch Bewertungskriterien<br />

bzw. besser -fragen für die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong><br />

auf. 22<br />

Insgesamt sieht er bei einer Vielzahl funktionsteiliger Zentraler Orte nur<br />

eine formale Ausweisung und erheblichen Bedarf bei einer realen Ausgestaltung<br />

bzw. Umsetzung<br />

- Bereits 1999 haben Müller und Beyer eine Untersuchung <strong>der</strong> sächsischen<br />

21<br />

22<br />

23<br />

Städteverbünde vorgelegt, die einen längeren Untersuchungszeitraum umfasste<br />

und vornehmlich auf fünf Bewertungskriterien abstellte (Versorgungsfunktion,<br />

gemeinsame Einrichtungen, <strong>Zusammenarbeit</strong> in an<strong>der</strong>en zentralörtlichen Berei-<br />

chen, <strong>Zusammenarbeit</strong> in an<strong>der</strong>en weichen Bereichen, koordinierende Zentraleinheit,<br />

verbindliche Organisationsformen). Interessant ist im vorliegenden Kon-<br />

text die Aussage, dass in den meisten Fällen die <strong>Zusammenarbeit</strong> im zentralört-<br />

lichen Bereich nur eine nachrangige Bedeutung hatte und eine Kooperation<br />

vielmehr auf „weichem“ und vor allem im kulturellen Bereich erfolgte. 23<br />

Vgl. R. Bartsch, 2006, S. 48f.<br />

Ebenda 108f.<br />

Vgl. B. Müller/ B. Beyer, 1999, S. 213<br />

15

- Auch Leitz stellt 2001 in ihrer Untersuchung die Chancen und Probleme von<br />

gemeinsamen Zentralen Orten ausführlich dar. Als offensichtlichster Vorteil ei-<br />

nes gemeinsamen Zentralen Ortes wird die Beseitigung des Versorgungsdefizits<br />

im Mittelbereich angesehen. Damit verbunden ist die Bindung <strong>der</strong> Umland-<br />

gemeinden an die Zentren und daraus resultierende Agglomerationsvorteile für<br />

Bevölkerung und Wirtschaft. 24<br />

Darüber hinaus beschäftigt sie sich ausführlich<br />

mit den Inhalten entsprechen<strong>der</strong> landesplanerischer Verträge. Inhaltlich sollen<br />

diese die freiwillige vertragliche <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> Kommunen regeln und die<br />

Kommunen zur Verpflichtung bestimmter Umsetzungsstrukturen anregen. Wichtig<br />

ist ihr auch die vertragliche Verpflichtung zu einer <strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> inter-<br />

kommunalen <strong>Zusammenarbeit</strong>. Diese soll beispielsweise in Form von Bilanz-<br />

workshops und regelmäßigen Zusammenkünften stattfinden, welche die Effektivität<br />

und den Wirkungsgrad <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> eruieren. 25<br />

Weiterhin stellt<br />

Leitz dar, dass die <strong>Evaluierung</strong> zwar nach klassischen „harten“ Kriterien – wie<br />

es in Thüringen <strong>der</strong> Fall war – bewertet werden kann, die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong><br />

aber mittels „weicher“ qualitativer Faktoren gemessen werden<br />

soll. 26<br />

- Aus den von vielen Autoren dargestellten Chancen und Problemen für funktionsteilige<br />

Zentrale Orte ergeben sich diverse Handlungsbedarfe, um eine er-<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

folgreiche interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> zu gewährleisten, die auch von<br />

Greiving et al. 2008 in <strong>der</strong> Studie des BMVBS aufgegriffen werden. Auch er<br />

sieht wie Bartsch die Mehrzahl an Kooperationen stagnieren und for<strong>der</strong>t externe<br />

Impulse, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. 27<br />

Für die vorliegende<br />

Untersuchung anregend waren die entsprechenden Empfehlungen für die gefor<strong>der</strong>ten<br />

Evaluationen. Die Erfolgskontrolle <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> Zusammen-<br />

arbeit setzt nach Greiving jedoch voraus, dass klar definierte und operationali-<br />

sierte Ziele bzw. Evaluanden vorhanden sind, die es zu überprüfen gilt. Das ersichtlichste<br />

Evaluandum stellt nach Greivings Auffassung <strong>der</strong> Kooperationsver-<br />

trag und die dort getroffenen Vereinbarungen dar. Des Weiteren soll evaluiert<br />

werden, wie <strong>der</strong> Kooperationsprozess <strong>der</strong> Kommunen gestaltet ist und wie beispielsweise<br />

die Aufgaben <strong>innerhalb</strong> des Städteverbunds verteilt sind. Als letztes<br />

Vgl. A. Leitz, 2001, S. 34ff.<br />

Ebenda S. 69.<br />

Ebenda S. 77.<br />

BMVBS 2008, S. 57.<br />

16

Evaluandum werden <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> im Vertrag und Prozess vereinbarten Projekte<br />

und Aufgaben genannt. 28<br />

Abschließend wird ein dreiphasiges Evaluations-<br />

modell empfohlen, welches in einem Zeitraum von mehreren Jahren den Kooperationsprozess<br />

analysieren und bewerten soll. In Phase 1 soll geprüft wer-<br />

den, ob ein Vertrag sowie ein Kooperationsgremium vorhanden ist. Zudem soll<br />

erörtert werden, ob es festgelegte Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kommunen gibt. Dies<br />

soll nach etwa drei Jahren geschehen. Nach fünf Jahren soll in <strong>der</strong> zweiten<br />

Phase geprüft werden, ob die vereinbarten Umsetzungen tatsächlich stattge-<br />

funden haben und ob eine abgestimmte Planung, z. B. in Form von Flächennutzungsplänen,<br />

existiert. In Phase 3 soll nach zehn Jahren die räumliche Wir-<br />

kung auf den Versorgungsbereich, hinsichtlich Arbeitsmarkt, Pendler, Kaufkraft,<br />

etc. evaluiert werden. 29<br />

- Die einzige bisher durchgeführte und veröffentlichte Evaluation <strong>der</strong> gemeinsa-<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

men Zentralen Orte erfolgte in Thüringen durch das Ministerium für Bau, Lan-<br />

desentwicklung und Medien im Jahre 2009. Als Kriterien zur Überprüfung <strong>der</strong><br />

ausgewählten Kommunen wurden folgende Punkte gewählt: Bevölkerung, Ar-<br />

beitsplätze, Bildungs- und Ausbildungsfunktion, kulturelle Angebote, Nahver-<br />

kehr, Einzelhandel und Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen sowie<br />

die funktionsteilige <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. gemeinsame Flächennutzungsplanung.<br />

30<br />

Im Untersuchungszeitraum wurden hinsichtlich dieser Kriterien keine<br />

erheblichen Funktionsverluste beobachtet, bzw. bezüglich <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong><br />

Kooperation sei sogar eine Verbesserung eingetreten. 31<br />

Zwar bestehen noch<br />

immer erhebliche Verbesserungspotenziale, jedoch wird als Erfolg gewertet,<br />

dass bereits die Ankündigung einer Evaluation die <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Mittelzentren erhöhte. 32<br />

Kritisch zu sehen an dieser Evaluation ist<br />

jedoch, dass die Indikatoren zur Überprüfung kaum durch die Kommunen o<strong>der</strong><br />

an<strong>der</strong>e Instanzen beeinflussbar sind. Die Umsetzung <strong>der</strong> funktionsteiligen <strong>Zusammenarbeit</strong><br />

wird in dieser Arbeit nur ansatzweise erörtert.<br />

Ebenda S.62.<br />

Ebenda S. 66.<br />

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien: „Abschlussbericht zur Überprüfung einiger<br />

Zentraler Orte höherer Stufe entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im Landesentwicklungsplan 2004 in Thüringen“,<br />

2009, S. 6ff.<br />

Ebenda S. 16.<br />

Ebenda S. 17.<br />

17

Insgesamt macht die ausgewertete Literatur deutlich, dass ein übergreifen<strong>der</strong> Kon-<br />

sens in den Handlungsempfehlungen existiert. So sind allen Experten zufolge Koope-<br />

rationsvereinbarungen inklusive einer <strong>Evaluierung</strong> unerlässlich, um die ausgewiesenen<br />

funktionsteiligen Zentralen Orte in ihren Aufgaben und Zielen sowohl zu unter-<br />

stützen als auch zu überprüfen. Die Vorgabe einer Evaluation för<strong>der</strong>t grundsätzlich<br />

die Motivation und die Bereitschaft zur <strong>Zusammenarbeit</strong>. Es muss allerdings auch<br />

konstatiert werden, dass die praktischen Erfahrungen und damit auch Vergleichswer-<br />

te für eine Evaluation <strong>der</strong> funktionsteiligen Zentralen Orte bisher nur auf eine Evalua-<br />

tion in Thüringen beschränkt ist und die angewandte Methodik hierzu aber nicht<br />

übernommen werden kann.<br />

2.3 Angewandte Evaluationsmethodik<br />

Die für die Evaluation untersuchungsleitenden Fragestellungen sind im Landes-<br />

entwickungsplan bereits explizit vorgegeben. Dort heißt es in den Begründungen zu<br />

Punkt 2.11 (G) im Absatz 5: „Dabei ist zu prüfen, ob Vereinbarungen zwischen den<br />

kooperierenden Gemeinden die mittelzentralen Funktionen sichern, und wie <strong>der</strong><br />

Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ist.“ 33<br />

Damit sind die beiden wichtisten Bewer-<br />

tungsaspekte, zum einen die Vereinbarungen und zum an<strong>der</strong>en <strong>der</strong> Umsetzungsstand<br />

<strong>der</strong> Kooperation, vorgegeben.<br />

Zu den Inhalten <strong>der</strong> Vereinbarungen wird im Absatz 4 weiter konkretisiert: „Es sollen<br />

ausgehend von den Funktionszuordnungen Festlegungen dahingehend getroffen<br />

werden, in welcher Form die Funktionen weiterentwickelt, wie die Finanzierung si-<br />

chergestellt, welche gemeindeübergreifenden Gremien gebildet und wie die Zusam-<br />

menarbeit mit den Gemeinden des Verflechtungsbereiches entwickelt werden soll.<br />

Entsprechende Vereinbarungen können auch weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation um-<br />

fassen, insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich einer Abstimmung <strong>der</strong> Planung, die Konkurrenzen<br />

bei <strong>der</strong> Siedlungsflächen- und Infrastrukturentwicklung verhin<strong>der</strong>n hilft.“ 34<br />

Aus diesen Ausführungen im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg ergibt sich<br />

auch, dass in <strong>der</strong> Evaluation die Betrachtung von Ergebnissen o<strong>der</strong> Wirkungen eine<br />

eher nachrangige Rolle spielen. Die Betrachtung <strong>der</strong> Rahmenbedingungen und des<br />

Kontextes des Evaluationsgegendstandes sowie <strong>der</strong> Rahmenbedingungen in den<br />

33<br />

34<br />

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), a. a. O., S. 205.<br />

Ebenda.<br />

18

einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren ist dagegen eine zwingende Notwendigkeit.<br />

Nur so kann eine realistische und faire Bewertung erfolgen.<br />

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die in <strong>der</strong> nachfolgenden Abbildung 3 dargestellte<br />

Evaluationsstruktur, die eine systematische Unterteilung <strong>der</strong> Evaluations-<br />

struktur in die vier Bereiche Rahmenbedingungen und Kontext, Kooperationskonzept<br />

und Vereinbarungen, Umsetzung sowie Ergebnisse und Auswirkungen ermöglicht.<br />

Abb. 3: Evaluationsstruktur<br />

Rahmenbedingungen und Kontext<br />

Kooperationskonzept und Vereinbarungen<br />

Umsetzung<br />

Ergebnisse und Auswirkungen<br />

19<br />

Vertrag<br />

Gremien/ Finanzierung<br />

Zuordnung/ Weiterentw.<br />

Verflechtungsbereich<br />

Weitere Koop.-elemente..<br />

Funktionsteilung<br />

Weiterentwicklung<br />

Sonstige Projekte<br />

In <strong>der</strong> vorliegenden Evaluation werden vornehmlich die ersten drei Bereiche betrachtet:<br />

Rahmenbedingungen<br />

und Kontext:<br />

In kompakter Form muss auf die räumlichen und struk-<br />

turellen Kooperationsvoraussetzungen eingegangen<br />

werden. Dazu gehören auch Kooperationsbemühun-<br />

gen <strong>der</strong> Vergangenheit und die <strong>Zusammenarbeit</strong> in<br />

an<strong>der</strong>en Strukturen. So spielt – wie später noch im<br />

Detail zu zeigen sein wird – die Zugehörigkeit bzw.<br />

Mitarbeit von Städten und Gemeinden in einem Regio-

Kooperationskonzept<br />

und Vereinbarungen<br />

nalen Wachstumskern (RWK) 35<br />

20<br />

für die jeweiligen Mit-<br />

telzentren eine erhebliche Rolle. Insgesamt muss die<br />

Unterschiedlichkeit <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />

im Blick behalten und ausreichend bei einer Bewertung<br />

berücksichtigt werden.<br />

Auch die Beachtung des insgesamt kurzen Zeitraums<br />

von drei Jahren vom Inkrafttreten des Landesentwick-<br />

lungsplans Berlin-Brandenburg bis zur vorliegenden<br />

Evaluation gehört zu diesen Rahmenbedingungen.<br />

Betrachtet werden die konzeptionellen und die darauf<br />

aufbauenden vertraglichen Vereinbarungen. Neben<br />

dem Vorhandensein einer Vereinbarung gehören solche<br />

Aspekte wie beispielsweise die Festlegungen zu<br />

gemeindeübergreifenden Gremien o<strong>der</strong> die Zusam-<br />

menarbeit mit an<strong>der</strong>en Gemeinden im Verflechtungsbereich<br />

zu bewertungsaspekten.<br />

Umsetzung Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Betrachtung steht hier die Umset-<br />

zung <strong>der</strong> getroffenen vertraglichen Vereinbarungen,<br />

wobei Versorgungsfunktionen sowie diesbezügliche<br />

Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte beson<strong>der</strong>s wich-<br />

tig sind. Ergänzend werden an<strong>der</strong>e Kooperationsformen<br />

in die Bewertung aufgenommen.<br />

Die genannten Evaluationsschwerpunkte wurden mit dem Auftraggeber abgestimmt<br />

und im Rahmen eines Workshops im November 2011 mit Vertretern <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Mittelzentren diskutiert. Einig waren sich alle Beteiligten, dass bei <strong>der</strong> Evaluati-<br />

on ein pragmatisches Vorgehen und eine auf die spezifischen Verhältnisse angepass-<br />

te Methodik angewandt werden muss.<br />

35<br />

Im Rahmen einer Neuausrichtung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politik hat das Land Brandenburg im November 2005 15 Regionale<br />

Wachstumskerne (RWK) ausgewiesen. Neben dieser regionalen erfolgte gleichzeitig eine sektorale Ausrichtung<br />

und Konzentration. Die Neuausrichtung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politik auf RWK soll u. a. dazu beitragen die Schaffung von<br />

Arbeitsplätzen zu unterstützen, die Abwan<strong>der</strong>ung von Einwohnern zu verringern und auch die rückläufigen För-<br />

<strong>der</strong>mittel effizienter einzusetzen. Die 15 RWK setzen sich aus insgesamt 26 Städte und Gemeinden zusammen,<br />

die über beson<strong>der</strong>e wirtschaftliche bzw. wissenschaftliche Potenziale und über eine Mindesteinwohnerzahl ver-<br />

fügen (Vgl. dazu http://www.stk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.138294.de, eingesehen am<br />

18.06.2012).

Methodische Schwerpunkte des abgearbeiten Arbeitsprogramm waren – neben den<br />

vorbereitenden Arbeitsschritten (vgl. Kap. 2.1 und 2.2) – leitfadengestützte Einzelge-<br />

spräche mit den Hauptverwaltungsbeamten in den 16 Städten <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />

Mittelzentren sowie eine vor- bzw. nachgeschaltete Dokumenten- und Datenanalyse.<br />

Ergänzend dazu wurden weitere 22 persönliche o<strong>der</strong> telefonische Interviews mit Akt-<br />

euren aus den jeweiligen Regionen bzw. involvierten Entwicklungsgesellschaften,<br />

Beratern o<strong>der</strong> Experten geführt 36<br />

. Zwischenergebnisse und vor allem die Erstbewer-<br />

tungen für die einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren wurden den Kommunen<br />

übermittelt und auf einem weiteren Workshop Ende Mai 2012 vorgestellt. Zeitgleich<br />

bestand die Möglichkeit ergänzen<strong>der</strong> Konsultationen mit dem Gutachter. Abgeschlos-<br />

sen wurde die Evaluation mit einer qualitativen Bewertung und Einschätzung durch<br />

den Gutachter und die Ableitung entsprechen<strong>der</strong> Empfehlungen.<br />

Der für die Fachgespräche benutzte Leitfaden bestand aus vier Abschnitten mit den<br />

folgenden Leitfragen (vgl. Anhang 4):<br />

1. Rahmenbedingungen<br />

- Wie stellen sich die funktionalen, historischen und politischen Bezüge (zwi-<br />

schen den Gemeinden und im gemeinsamen Mittelbereich) dar?<br />

- Wie kann man den Anlass und den Verlauf <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> beschreiben?<br />

- Welche Akteure sind involviert?<br />

2. Verbindliche Regelungen<br />

- Existieren verbindliche Regelungen über die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong>?Sind<br />

in diesen Festlegungen enthalten<br />

36<br />

o zu gemeindeübergreifenden Gremien<br />

o zur Funktionszuordnung und zur Weiterentwicklung <strong>der</strong> Funktionen<br />

o zur Finanzierung<br />

o zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Verflechtungsbereiches<br />

Vgl. Anhang 3.<br />

21

- Enthalten die Vereinbarungen weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation, wenn ja wel-<br />

che?<br />

3. Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation<br />

- Wie erfolgt die organisatorische Umsetzung <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> Zusammen-<br />

arbeit?<br />

- Wie wurde die Kooperation bisher inhaltlich untersetzt bzw. auf welchen Gebieten<br />

ist sie geplant?<br />

- Sind die Gemeinden des gemeinsamen Mittelbereiches eingebunden?<br />

- Wie kann die Umsetzung belegt werden?<br />

4. Ergebnisse / Wirkungen<br />

- Gibt es erste Ergebnisse/ Projekte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>?<br />

- Wie schätzen die Gesprächspartner die Entwicklung ein?<br />

- Sehen Sie Verbesserungs- und/o<strong>der</strong> Unterstützungsbedarf?<br />

22

3. Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong> <strong>der</strong><br />

funktionsteiligen Mittelzentren<br />

Das folgende Kapitel drei bildet den Hauptteil <strong>der</strong> vorliegenden Evaluation. Es enthält<br />

einleitend eine vergleichende Betrachtung wichtiger Aspekte und Indikatoren für alle<br />

funktionsteiligen Mittelzentren (vgl. Kap. 3.1). Anschließend werden die einzelnen<br />

funktionsteiligen Mittelzentren im Detail betrachtet. Die Darstellung erfolgt dabei nach<br />

folgen<strong>der</strong> Struktur:<br />

- Basisdaten<br />

- Rahmenbedingungen und Kontext<br />

- Vereinbarungen zur Kooperation<br />

- Umsetzung.<br />

3.1 Übergreifende Betrachtung<br />

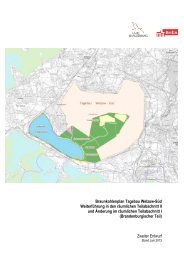

Die nachfolgende Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Lage <strong>der</strong> Zentralen Orte<br />

und Mittelbereiche im Land Brandenburg. Die funktionsteiligen Mittelzentren sind jeweils<br />

als Paar und in ihrer räumlichen Beziehungen zueinan<strong>der</strong> ausgewiesen (vgl.<br />

Abb. 4).<br />

Die funktionssteiligen Mittelzentren in Brandenburg sind unterschiedlich im Land verteilt.<br />

Der Mittelbereich des funktionsteiligen Mittelzentrums Schönefeld – Wildau<br />

grenzt beispielsweise unmittelbar an Berlin an. Der Mittelbereich Wer<strong>der</strong> (Havel) –<br />

Beelitz grenzt an die Landeshauptstadt Potsdam und liegt auch in einer günstigen<br />

Entfernung zu Berlin mit einer entsprechend guten Anbindung. Die an<strong>der</strong>en sechs<br />

funktionsteiligen Mittelzentren liegen in deutlicher Entfernung zur Bundeshauptstadt<br />

in eher peripheren Regionen, dem sog. „weiteren Metropolenraum“ <strong>der</strong> Hauptstadtregion.<br />

Vier <strong>der</strong> acht funktionsteiligen Mittelzentren sind zugleich Regionaler Wachs-<br />

tumskern. Die funktionsteiligen Mittelzentren Lauchhammer – Schwarzheide sowie<br />

Senftenberg – Großräschen bilden gemeinsam mit Finsterwalde den RWK Westlausitz.<br />

Das funktionsteilige Mittelzentrum Perleberg – Wittenberge ergänzt durch Kar-<br />

städt bilden den RWK Prignitz. Königs Wusterhausen und das funktionsteilige Mittel-<br />

zentrum Schönefeld – Wildau prägen den RWK Schönefel<strong>der</strong> Kreuz aus.<br />

23

Abb. 4: Zentrale Orte im Land Brandenburg<br />

Quelle: http://www.berlin-brandenburg.de/daten-fakten/regionalmonitoring/index_rm.php (erstellt am 2.05.2012)<br />

Weitere Grunddaten sind in <strong>der</strong> folgenden Tabelle 4 aufgeführt. Die durchschnittliche<br />

Entfernung zwischen den jeweiligen Verwaltungssitzen beträgt beispielsweise rund<br />

15,5 km. Die kürzeste Entfernung kann zwischen Lauchhammer und Schwarzheide<br />

mit nur knapp 10 km, die weiteste Entfernung zwischen Pritzwalk und<br />

Wittstock/ Dosse mit 23,4 km gemessen werden. Die durchschnittliche Bevölke-<br />

rungszahl in den funktionsteiligen Mittelzentren lag 2010 bei rd. 27.300 Einwohnern.<br />

Die geringste Einwohnerzahl weist dabei das funktionsteilige Mittelzentrum Elster-<br />

werda – Bad Liebenwerda mit etwa 18.700 Einwohnern auf. Senftenberg – Groß-<br />

räschen führt diesen Größenvergleich mit knapp 36.800 Einwohnern an. Den größten<br />

Mittelbereich unter den funktionsteiligen Mittelzentren mit knapp 57.500 Einwohner<br />

bildet Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz, den kleinsten mit gut 30.000 Einwohnern Zehdenick –<br />

Gransee.<br />

24

Tab. 4: Grunddaten <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />

Elsterwerda - Bad<br />

Liebenwerda<br />

Lauchhammer -<br />

Schwarzheide<br />

Perleberg -<br />

Wittenberge<br />

Pritzwalk -<br />

Wittstock/Dosse<br />

Schönefeld -<br />

Wildau<br />

Senftenberg -<br />

Großräschen<br />

Wer<strong>der</strong> (Havel) -<br />

Beelitz<br />

Zehdenick -<br />

Gransee<br />

Entfernung <strong>der</strong><br />

Mittelzentren 37<br />

In km in h<br />

in Mittelzentren<br />

25<br />

Einwohner 2010 Fläche<br />

im Mittelbe- Anteil <strong>der</strong><br />

in km²<br />

reich Mittelzentren<br />

13,2 0:25 18.667 38.898 47,9 % 521,2<br />

9,9 0:19 23.009 37.215 61,8 % 330,0<br />

12,9 0:20 27.833 46.331 60,1 % 1.049,4<br />

23,4 0:31 30.903 51.952 59,5 % 1.485,8<br />

16,2 0:38 23.154 47.465 48,8 % 115,3<br />

13,1 0:26 36.792 50.352 73,1 % 475,1<br />

22,9 0:30 34.917 57.499 60,7 % 477,3<br />

12,7 0:15 23.220 30.188 76,9 % 753,6<br />

Durchschnitt 15,5 0:25 27.312 44.988 61,1 % 651,0<br />

Quelle: eigene Berechnungen, Amt für Statistik Berlin Brandenburg. Im Internet: http://www.statistik-berlinbrandenburg.de/Publikationen/Stat_Berichte/2011/SB_A6-12_j01-10_BB.pdf<br />

(eingesehen am 12.06.2012), LBV-Mittelbereichsprofile<br />

(http://www.lbv.brandenburg.de/2068.htm, eingesehen am 11.06.2012)<br />

Auffällig ist in den Mittelbereichen zudem <strong>der</strong> hohe Anteil <strong>der</strong> in den Mittelzentren<br />

lebenden Bevölkerung im Gegensatz zu den jeweiligen Verflechtungsbereichen. Im<br />

Schnitt leben über 61 % <strong>der</strong> Einwohner in einem <strong>der</strong> beiden funktionsteiligen Mittel-<br />

zentren, lediglich Elsterwerda – Bad Liebenwerda, aber auch Schönefeld – Wildau<br />

liegen mit knapp unter 50% weit unter dem Durchschnitt. Weit über diesem Wert lie-<br />

gen Zehdenick – Gransee mit fast 77 % gefolgt von Senftenberg – Großräschen mit<br />

etwas über 73 % <strong>der</strong> Einwohner.<br />

37<br />

Verkehrliche Anbindung von Amtssitz zu Amtssitz nach kürzester Strecke Routenplaner auf www.falk.de (Zu-<br />

griff 28.02.2012). Dabei kann es bei einer Betrachtung des schnellsten Fahrweges zu teilweise erheblichen Un-<br />

terschieden kommen. So beträgt <strong>der</strong> kürzeste Weg zwischen dem Verwaltungssitz in Schönefeld und dem Ver-<br />

waltungssitz in Wildau 16,2 km, für den man rund 38 Minuten benötigt. Die schnellste Variante ist dagegen<br />

23,4 km lang und man benötigt nur rund 20 Minuten.

Allein diese knappe Gegenüberstellung zeigt die Vielfalt und die teilweise deutlich<br />

voneinan<strong>der</strong> abweichenden Rahmenbedingungen und Strukturen in den funktionstei-<br />

ligen Mittelzentren.<br />

26

3.2 Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Detail<br />

3.2.1 Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />

Neben dem funktionsteiligen Mittelzentrum Elsterwerda – Bad Liebenwerda gehören<br />

die amtsfreien Gemeinden Mühlberg/ Elbe und Rö<strong>der</strong>land sowie die Ämter Plessa<br />

(fünf Gemeinden) und Schradenland (vier Gemeinden) zum entsprechenden Mittelbe-<br />

reich (vgl. Abb. 5).<br />

Abb. 5: Mittelbereich Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />

Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010, S.3.<br />

Bad Liebenwerda ist die größte Stadt im Mittelbereich und besitzt knapp 10.000 Ein-<br />

wohner, Elsterwerda hat rund 8.700 Einwohner. Die Gemeinden und Ämter des übri-<br />

gen Mittelbereiches weisen eine Einwohnerzahl von über 20.000 Einwohnern auf<br />

(vgl. Tab. 5).<br />

Die beiden Städte Elsterwerda und Bad Liebenwerda sind über die B 101 und diverse<br />

Kreisstraßen miteinan<strong>der</strong> verbunden. Die Entfernung zwischen ihnen liegt bei ca.<br />

13,2 km und die Fahrtzeit beträgt etwa 25 Minuten (vgl. Tab. 4). Zwischen den Städ-<br />

ten liegt zu einem Großteil die Gemeinde Rö<strong>der</strong>land.<br />

In Elsterwerda befinden sich ein Krankenhaus, eine Bibliothek, diverse Ärzte, Kreditinstitute,<br />

eine Oberschule und ein Gymnasium. In Bad Liebenwerda ist kein Kranken-<br />

27

haus, dafür aber u. a. ein medizinisches Versorgungszentrum angesiedelt, es gibt<br />

kein eigenes Gymnasium mehr. 38<br />