Jahresbericht 08 | 09 Partner für - kvw

Jahresbericht 08 | 09 Partner für - kvw

Jahresbericht 08 | 09 Partner für - kvw

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

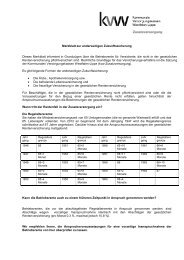

4,35<br />

545<br />

112.48<br />

11.000<br />

17,12<br />

<strong>Jahresbericht</strong> <strong>08</strong> | <strong>09</strong><br />

<strong>Partner</strong> <strong>für</strong><br />

Beamtenpensionen<br />

Beihilfen<br />

Versorgungsfonds<br />

Kindergeld<br />

Betriebsrenten<br />

PlusPunktRenten

2<br />

20.<strong>09</strong>0<br />

aktive Beamtinnen und Beamte<br />

14.541<br />

Pensionärinnen und Pensionäre<br />

545<br />

Mitglieder in der Beamtenversorgung<br />

112.481<br />

Beihilfeanträge<br />

289<br />

Mitglieder in der<br />

Beihilfekasse<br />

94,35<br />

Mio. Euro ausgezahlte Beihilfen<br />

312,43<br />

Mio. Euro Rentenleistungen<br />

11.000<br />

Kindergeldzahlfälle<br />

73.500<br />

Rentnerinnen und Rentner

825 Mio.<br />

Mitglieder in der Zusatzversorgung<br />

17,12<br />

440,02<br />

Mio. Euro Pensionsleistungen<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Euro ausgezahltes Kindergeld<br />

20<br />

Mitglieder in der<br />

Familienkasse<br />

S. 04 Vorwort<br />

S. 06 Das Jahr 20<strong>08</strong> / 20<strong>09</strong> im Überblick<br />

S. <strong>08</strong> <strong>kvw</strong>-Spezial: 10 Jahre Kassenausschussvorsitzender<br />

S. 10 <strong>kvw</strong>-Spezial: Digitale Akten – Einblick in das d.3-Projekt der <strong>kvw</strong><br />

S. 12 Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Geschäftsbereiche<br />

S. 12 <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

S. 22 <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />

S. 30 <strong>kvw</strong>-Familienkasse<br />

S. 34 <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten<br />

S. 44 <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-PlusPunktRenten<br />

S. 48 <strong>kvw</strong>-Spezial: Rückblick auf die <strong>kvw</strong>-Fachtagung 20<strong>08</strong><br />

S. 50 <strong>kvw</strong>-Spezial: Altersversorgung in einer zunehmend globalisierten<br />

Gesellschaft<br />

S. 52 Die <strong>kvw</strong> stellen sich vor<br />

S. 56 Impressum<br />

Das Wichtigste <strong>für</strong> einen Dienstleister sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb stellen sich<br />

in diesem <strong>Jahresbericht</strong> <strong>kvw</strong>-Beschäftigte aus unseren fünf Geschäftsbereichen an ihrem Arbeitsort vor.<br />

263.000<br />

Rentenversicherte<br />

3

Vorwort<br />

Liebe Leserinnen und Leser,<br />

4<br />

Dr. Wolfgang Kirsch<br />

Kassenleiter der <strong>kvw</strong><br />

der <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> geht nun im 10. Jahr an unsere Kassenmitglieder und an die<br />

interessierte Öffentlichkeit. Er gibt Ihnen einmal im Jahr einen aktuellen Eindruck<br />

vom Leistungsspektrum der Kassen. Seit fünf Jahren stellen wir zusätzlich auf unserer<br />

jährlichen Mitglieder-Fachtagung aktuelle Themen aus der Altersversorgung,<br />

der Beihilfe oder dem Kindergeld vor. Hier kommen wir mit unseren Mitgliedern<br />

ins Gespräch und können daraus Anregungen <strong>für</strong> die Fortentwicklung unseres<br />

Angebots gewinnen.<br />

Die kommunal geprägte Mitgliederstruktur verpflichtet: Richtschnur unseres Handelns<br />

ist das Bestreben, maßgeschneiderte Angebote <strong>für</strong> die Kommunen zu entwickeln,<br />

diese so wirtschaftlich wie möglich umzusetzen und da, wo es erforderlich<br />

ist, besondere Risiken durch Solidargemeinschaften abzufedern. Auf diese Weise<br />

werden Gemeinden, Städte und Kreise von rechtlich komplexer Personalsachbearbeitung<br />

entlastet und erhalten Planungssicherheit <strong>für</strong> ihre Haushalte. Über diese<br />

strikte Orientierung an den Bedarfen unserer Mitglieder wachen die Kassengremien,<br />

in denen die Vertreterinnen und Vertreter unserer kommunalen Mitglieder aus<br />

Westfalen-Lippe das Sagen haben.<br />

Dass hier immer wieder Anpassungen nötig sind, um auftretende Bedarfe zu<br />

decken, zeigt die Entwicklung der letzten Jahre: Die Einführung einer freiwilligen<br />

Versicherung mit Ausnutzung staatlicher Förderung, die Errichtung eines Versorgungsfonds,<br />

um mitgliedsbezogen Kapital <strong>für</strong> künftig steigende Pensionslasten<br />

anzusparen, die Gründung der Beihilfekasse sowie der Familienkasse oder aktuell<br />

die Überlegungen zur Abdeckung von Spitzenrisiken in der Beihilfe sind da<strong>für</strong> die<br />

prominentesten Beispiele. Zugleich sind wir fortwährend bestrebt, die Wirtschaftlichkeit<br />

unserer Aufgabenerfüllung weiter zu verbessern. Lesen Sie hierzu in<br />

diesem <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> den Beitrag zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems,<br />

mit dem die digitale Akte in den <strong>kvw</strong> Einzug hält. Dadurch können<br />

Aktenarchive aufgelöst, Büroraum gewonnen, die Fallbearbeitung beschleunigt<br />

sowie die Beratung optimiert werden. Verbesserter Service bei höherer Effizienz –<br />

das zeichnet einen modernen Dienstleister aus.

Nach der Kommunalwahl hat unsere Beamtenversorgung wieder „Bürgermeister-<br />

Saison“. Ausgeschiedene Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamte wechseln in<br />

den Ruhestand. Wir berechnen und zahlen ihnen die wohlverdiente Pension. Unter<br />

den neuen Pensionären sind zahlreiche Mitglieder des Verwaltungsrates und des<br />

Kassenausschusses, u. a. Herr Jürgen Hoffstädt, bisher Bürgermeister in Ostbevern<br />

und gleichzeitig Vorsitzender des Kassenausschusses, und Herr Aloys Steppuhn,<br />

bisher Landrat im Märkischen Kreis und Vorsitzender des Verwaltungsrates. Allen<br />

ausgeschiedenen Gremienmitgliedern, insbesondere aber den beiden Vorsitzenden,<br />

danke ich ganz herzlich <strong>für</strong> ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement an sehr<br />

verantwortungsvoller Stelle. Ihnen alles Gute <strong>für</strong> den Ruhestand.<br />

Bei der Lektüre des 10. <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong>s wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen<br />

und Leser, viele Anregungen <strong>für</strong> Ihre tägliche Arbeit in Ihrem Verantwortungsbereich.<br />

Ihre Anmerkungen und Fragen nehmen wir gerne auf.<br />

Ihr<br />

Matthias Löb<br />

Geschäftsführer der <strong>kvw</strong><br />

Dr. Wolfgang Kirsch<br />

LWL-Direktor und Kassenleiter<br />

Dr. Walter Bakenecker<br />

stellv. Geschäftsführer der <strong>kvw</strong><br />

5

Das Jahr 20<strong>08</strong> / 20<strong>09</strong> im Überblick<br />

In der Beamtenversorgung<br />

• wurde zur Kommunalwahl in NRW pünktlich – wie versprochen – die Versorgung der ausscheidenden Hauptverwaltungsbeamtinnen<br />

und -beamten berechnet.<br />

• steht die Verteilung der Versorgungslasten bei einem Dienstherrenwechsel auf einer neuen rechtlichen Grundlage.<br />

• wurden die Bezüge von 14.500 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern zum 01.07.20<strong>08</strong> angepasst.<br />

In der Beihilfekasse<br />

• wird derzeit über die Einrichtung einer Beihilfeumlagegemeinschaft diskutiert.<br />

• wurde im November 20<strong>08</strong> der 100.000 Beihilfeantrag eingereicht. Für das Jahr 20<strong>09</strong> werden 126.000 Anträge erwartet.<br />

• sind die neuen Rechtsentwicklungen zur Kostendämpfungspauschale und zur Implantatversorgung umgesetzt worden.<br />

• verursacht die Herausrechnung nicht verschreibungspflichtiger Medikamente weiterhin hohen Verwaltungsaufwand.<br />

In der Familienkasse<br />

• sind 10 weitere Kommunen Mitglied geworden. Das gute Preis-/Leistungsangebot überzeugte sie.<br />

• wurden zum Jahresbeginn 20<strong>09</strong> – wie im Konjunkturpaket II kurzfristig beschlossen – die Kindergelderhöhung und der<br />

Kinderbonus umgesetzt.<br />

• wurde auf ein einheitliches Abrechnungssystem <strong>für</strong> die Beschäftigten aller Mitglieder umgestellt.<br />

In der Zusatzversorgung – Betriebsrenten<br />

• konnte mit dem kommunalen Arbeitgeberverband eine Regelung <strong>für</strong> Personalgestellungen vereinbart und anschließend<br />

in der Satzung verankert werden.<br />

• wurde die Umstellung auf das Punktemodell im Grundsatz <strong>für</strong> rechtmäßig erklärt.<br />

• ergaben sich aus der Finanzkrise dank rechtzeitiger Sicherung der Vermögensanlagen nur geringe Auswirkungen.<br />

• blieb es nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz beim Passivierungswahlrecht <strong>für</strong> Mitglieder im umlagefinanzierten<br />

Abrechnungsverband I.<br />

• erfolgte ab 20<strong>08</strong> ein langsamer Einstieg in die Steuerfreistellung von Umlagezahlungen.<br />

In der Zusatzversorgung – PlusPunktRenten<br />

• können Arbeitgeber nun auch die Entgeltumwandlung ihrer Beschäftigten mit Zuzahlungen fördern.<br />

• wurde die Attraktivität der Riester-Förderung durch den „Berufseinsteiger-Bonus“ weiter erhöht.<br />

• entschieden sich 600 zusätzliche Versicherte <strong>für</strong> die PlusPunktRente.<br />

7

<strong>kvw</strong> – Spezial<br />

10 Jahre Kassenausschussvorsitzender<br />

Ein Rück- und Ausblick von Jürgen Hoffstädt,<br />

Bürgermeister a. D. der Gemeinde Ostbevern<br />

Jürgen Hoffstädt ist am 23.10.20<strong>09</strong> als Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern aus der aktiven Kommunalpolitik<br />

ausgeschieden. Gleichzeitig hat er damit seine Arbeit als Vorsitzender des Kassenausschusses der<br />

<strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung beendet. In einem Interview mit den <strong>kvw</strong> hält er Rückschau auf seinen Vorsitz.<br />

<strong>kvw</strong>: Herr Hoffstädt, was haben Sie nach fast 10 Jahren als Vorsitzender des Kassenausschusses<br />

besonders in Erinnerung?<br />

Hoffstädt: Ich bin in einer Zeit zum Vorsitzenden des Kassenausschusses gewählt worden, in der wir die<br />

Zusatzversorgung <strong>für</strong> die Zukunft fit machen mussten. Mit dem modernen Punktesystem verabschiedeten<br />

wir uns vom (teureren) Gesamtversorgungssystem. Wir riefen die PlusPunktRente als freiwillige<br />

Versicherung mit staatlicher Förderung ins Leben. Und wir legten den Grund <strong>für</strong> einen neuen kapitalgedeckten<br />

Abrechnungsverband II, um auch jungen kommunalen Unternehmen einen sinnvollen Weg <strong>für</strong><br />

ihre Altersversorgung anbieten zu können.<br />

Die meisten Mitglieder der <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung gehören dem umlagefinanzierten<br />

System an. Ist Umlagefinanzierung heute nicht längst überholt?<br />

Hoffstädt: Nein, ich glaube ganz im Gegenteil: Gerade die aktuelle Finanzkrise zeigt, wie gewagt es sein<br />

kann, sich vollständig den Finanzmärkten auszuliefern. Umlagefinanzierung ist hier weniger anfällig, man<br />

könnte fast sagen: finanzkrisenfest. Und bei der Zusatzversorgung kommt noch ein ansehnlicher Vermögensbestand<br />

hinzu, der <strong>für</strong> eine gleichmäßigere Belastung der Mitglieder im Zeitablauf sorgt. Das macht<br />

diesen Abrechungsverband auch gegenüber den demografischen Herausforderungen noch ein ganzes<br />

Stück widerstandsfähiger.<br />

Und der kapitalgedeckte Abrechnungsverband II?<br />

Hoffstädt: Hier habe ich mich <strong>für</strong> die <strong>kvw</strong> besonders gefreut, dass die Städtischen Kliniken Bielefeld den<br />

Weg zu ihnen gefunden haben. Auch viele jüngere Unternehmen klopfen bei den <strong>kvw</strong> an. Die Mitglieder<br />

trauen den <strong>kvw</strong> zu, dass sie solide wirtschaften und langfristig die nötigen Renditen erwirtschaften. Ein<br />

großes Plus haben die <strong>kvw</strong>: Sie müssen aus ihren Erträgen keine Boni und Provisionen abzweigen. Das<br />

Geld wird 1:1 den Konten der Beschäftigten gutgeschrieben. Wo gibt es das sonst?<br />

Die <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung legt an Kapitalmärkten an, in denen sich auch Investmentbanken<br />

und Hedgefonds tummeln. Können die <strong>kvw</strong> da überhaupt mithalten?<br />

Hoffstädt: Ja, absolut. Glücklicherweise waren wir uns im Kassenausschuss immer einig: Mit Geldern<br />

der Arbeitgeber und der Versicherten wird nicht gezockt. Die langfristige, breit gestreute Kapitalanlage<br />

der <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung ist uns sehr wichtig. Das macht die Kasse robuster und zukunftsfester als die<br />

Anleger, die jedem zehntel Prozent hinterherlaufen und sich die Risiken an den Kapitalmärkten schönreden.<br />

Wie sehen Sie die <strong>kvw</strong> insgesamt am Markt positioniert? Geben Sie uns einen Einblick.<br />

Hoffstädt: Als ich mein Amt als Kassenausschussvorsitzender aufgenommen habe, sind die Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeiter aus der Beamten- und Zusatzversorgung gerade gemeinsam in ein modernes<br />

Gebäude in der Zumsandestraße gezogen. Dadurch ist es gelungen, die mittlerweile sechs Produktbereiche<br />

besser zu vernetzen. Ich bin davon überzeugt: Die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten kommunizieren besser,<br />

die Entscheidungswege sind kurz und die Effzienz ist weiter gestiegen. Das merken dann auch die<br />

Menschen, <strong>für</strong> die die <strong>kvw</strong> tätig sind. So werden die <strong>kvw</strong> sich in unserem kommunalen Umfeld auch<br />

weiterhin gut behaupten können.<br />

8

Jedenfalls werde ich<br />

die Füße nicht hochlegen.<br />

Was geben Sie den <strong>kvw</strong> <strong>für</strong> die Zukunft mit auf den Weg?<br />

Hoffstädt: Entscheidend ist <strong>für</strong> mich, dass die <strong>kvw</strong> ihre Ohren weiterhin ganz nah an ihren Mitgliedern<br />

und den Menschen haben, <strong>für</strong> die sie da sind. Wenn sich die <strong>kvw</strong> auch weiterhin als Dienstleister <strong>für</strong><br />

die kommunalen Mitglieder positionieren, wenn sie gefragte Zusatzangebote schaffen – und vor allem:<br />

wenn sie am Kapitalmarkt so umsichtig wie bisher bleiben – dann, finde ich, stehen die <strong>kvw</strong> ganz gut da.<br />

Wie werden Sie nun Ihren neuen Lebensabschnitt als Pensionär gestalten?<br />

Hoffstädt: Für diese Zeit habe ich viele Ideen. Jedenfalls werde ich „die Füße nicht hochlegen“. Wie<br />

manche vielleicht wissen, bin ich seit einigen Jahren Wohnmobilist. Künftig werde ich sicherlich ein<br />

wenig mehr auf Achse sein. Und wenn ich dann irgendwo in Europa am Automaten mein Geld ziehe,<br />

dann denke ich vielleicht auch mal an die <strong>kvw</strong>, die sich schließlich auch um meine Pension kümmern.<br />

Herr Hoffstädt, alles Gute <strong>für</strong> den neuen Lebensabschnitt.<br />

Für die kompetente, engagierte und freundliche Leitung der Kassenausschuss-Sitzungen<br />

ganz herzlichen Dank.<br />

9

Digitale Akten –<br />

Einblick in das d.3-Projekt der <strong>kvw</strong><br />

Ein Interview mit Dieter Skirde (Referatsleiter Informationstechnologie)<br />

& Elisabeth Boor-Kamender (Projektmanagerin d.3-Projekt)<br />

2006 fiel in den <strong>kvw</strong> die Entscheidung, in einem Projekt ein digitales Dokumentenmanagementsystem<br />

aufzubauen. Warum das sogenannte d.3.-Projekt aufgelegt wurde und wie der derzeitige Stand im Projekt<br />

ist, schildern der <strong>kvw</strong>-Referatsleiter Informationstechnologie, Dieter Skirde, und die Projektmanagerin,<br />

Elisabeth Boor-Kamender, in einem Interview.<br />

Warum wurde das d.3-Projekt aufgelegt?<br />

10<br />

Think big,<br />

start small.<br />

Skirde: Uns erreicht über viele verschiedene Kommunikationskanäle Post: Auf dem klassischen Weg<br />

per Brief, über Fax und immer mehr auch via E-Mail. Außerdem versenden wir jährlich über 3 Mio.<br />

Druckseiten an unsere Kunden und Geschäftspartner. Wie stellen Sie da sicher, dass Ihr Papierarchiv<br />

ordnungsgemäß und vollständig ist? Für uns konnte der Weg deshalb nur lauten: Aufbau eines digitalen<br />

Dokumentenmanagementsystems. Damit sind wir zudem einfach auch kundennäher: Auf einen Klick<br />

können Kundenakten am PC-Arbeitsplatz aufgerufen werden. Wir müssen die Akte nicht erst noch aus<br />

dem Papierarchiv heraussuchen. Es entfallen auch riesige Lagerflächen <strong>für</strong> das Papierarchiv; also auch<br />

eine deutliche Kosteneinsparung.<br />

Wie sind Sie bei der Projektplanung vorgegangen?<br />

Boor-Kamender: Uns war klar, dass mit dem Auflösen der Papierakten – immerhin fast 7 Mio. DIN-A4-<br />

Seiten – und dem elektronischen Geschäftsdurchlauf der Eingangspost ein massiver Eingriff in vertraute<br />

Arbeitsabläufe der Fachbereiche verbunden ist. So war der Leitgedanke bei der Projektplanung „Think<br />

big, start small“. Wir setzen das Projekt über eine Laufzeit von vier Jahren stufenweise um. Das Unternehmen<br />

T-Systems unterstützt uns dabei mit seinem fachlichen Know-how.

<strong>kvw</strong> – Spezial<br />

Was haben die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten zu dem d.3-Projekt gesagt?<br />

Skirde: Wir haben die einzelnen Fachbereiche sofort eingebunden und die Vorteile präsentiert. So haben<br />

wir viele schnell begeistert. Außerdem lässt sich so ein Projekt nur umsetzen, wenn sich die Beschäftigten<br />

einbringen: Denn nur mit ihnen hatten wir die Chance, dass die Übernahme der alten Papierakten<br />

klappt und die neuen digitalen Aktenpläne sinnvoll sind. Mit dem Wissen haben wir ein anwenderfreundliches<br />

System aufbauen können, das sicherlich noch der einen oder anderen Optimierung bedarf, letztlich<br />

die Arbeitsabläufe aber wirklich erleichtert.<br />

Was haben Sie bisher umgesetzt? Was steht in den nächsten Monaten an?<br />

Boor-Kamender: Alle bestehenden Papierakten aus den einzelnen Fachbereichen liegen eingescannt vor.<br />

Die Basistechnologie ist in allen Fachbereichen eingeführt. Im September 20<strong>09</strong> haben wir den Startschuss<br />

<strong>für</strong> das sogenannte frühe Erfassen zunächst als Pilotprojekt in der Beamtenversorgung gegeben:<br />

Alle Posteingänge werden von unserer Registratur eingescannt und digital an die zuständige Sachbearbeitung<br />

verteilt. Dort werden sie über das bereitgestellte Fachverfahren bearbeitet. Damit Posteingänge<br />

und Fachverfahren parallel genutzt werden können, wurden alle Arbeitsplätze mit zwei Flachbildschirmen<br />

ausgestattet. Postausgänge werden ebenfalls in der digitalen Akte abgelegt und automatisch an unseren<br />

Druckdienstleister <strong>für</strong> Ausdruck, Kuvertierung und Versand weitergeleitet. Die Erfahrungen aus dem<br />

Pilotprojekt werden wir auswerten, den Prozess optimieren und ihn dann nach und nach in den anderen<br />

<strong>kvw</strong>-Geschäftsbereichen einführen.<br />

Viel Erfolg bei den nächsten Projektschritten. Vielen Dank <strong>für</strong> das Interview.<br />

So haben wir viele<br />

schnell begeistert.

Eric Telgmann setzt Versorgungsbezüge fest,<br />

berät aktive Beamtinnen und Beamte,<br />

Pensionäre und Mitglieder.

Kapitel<br />

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

Überblick<br />

<strong>für</strong> 545 Mitglieder<br />

• kostenlose Beratung und Unterstützung in allen mit dem Versorgungsrecht in Zusammenhang stehenden<br />

beamtenrechtlichen Bestimmungen<br />

• Ausgleich von Versorgungsrisiken durch die Bildung von Finanzierungsgemeinschaften<br />

• Angebot neuer Finanzierungswege durch Kapitalbildung<br />

• Berechnung von Pensionsrückstellungen nach den Regelungen des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement)<br />

• Entlastung der Mitglieder durch die Übertragung der Festsetzungsbefugnisse auf die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

• kostenlose Schulungsveranstaltungen<br />

• Unfall<strong>für</strong>sorgeleistungen <strong>für</strong> gemeldete Beamtinnen und Beamte<br />

• Informationen über aktuelle Entwicklungen durch Rundschreiben<br />

<strong>für</strong> ca. 20.000 aktive Beamtinnen und Beamte<br />

• fachkundige Beratung<br />

• individuelle Berechnungen der erworbenen Pensionsansprüche<br />

• Auskünfte an Familiengerichte, gesetzliche Rentenversicherung<br />

• informativer Internetauftritt<br />

<strong>für</strong> ca. 14.500 Pensionärinnen und Pensionäre sowie Hinterbliebene<br />

• zeitnahe Pensionsfestsetzungen<br />

• zuverlässige Auszahlungen der Pensionen in Höhe von insgesamt über 440 Mio. Euro jährlich<br />

• fachkundige telefonische und persönliche Betreuung<br />

• informativer Internet-Auftritt<br />

13

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

Aktuelles<br />

Juli 20<strong>08</strong><br />

Anpassung der Versorgungsbezüge<br />

Mit Wirkung vom 01.07.20<strong>08</strong> wurden die Versorgungsbezüge<br />

der rund 14.500 Ruhegehaltempfänger und Hinterbliebenen<br />

um 2,9 % erhöht. Bei den Empfängern von Festbeträgen<br />

erfolgte die Anpassung um 2,8 %. Rechtsgrundlage ist das<br />

Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge<br />

vom 20.10.2007 (GV.NW.2007 S. 750 ff).<br />

November 20<strong>08</strong><br />

Pensionsrückstellung / Versorgungslastenverteilung<br />

Ein Dauerthema war im Berichtsjahr die Berechnung der Pensionsrückstellungen.<br />

Im Zusammenhang mit der Einführung<br />

des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die<br />

Kommunen verpflichtet, in ihren Haushalten Pensionsrückstellungen<br />

auszuweisen. Bis spätestens Ende 2010 sind <strong>für</strong> alle<br />

aktiven Beamten die jeweiligen Versorgungsanwartschaften<br />

individuell zu ermitteln. Die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung führt<br />

<strong>für</strong> ihre kommunalen Mitglieder die hier<strong>für</strong> notwendigen<br />

Berechnungen durch. Es werden die individuellen Daten aller<br />

aktiven Beamten erfasst. Mit Stand Ende 20<strong>08</strong> konnten <strong>für</strong><br />

alle kreisangehörigen Gemeinden die Pensionsrückstellungen<br />

berechnet werden.<br />

Das mit Wirkung vom 18.11.20<strong>08</strong> in Kraft getretene Versorgungslastenverteilungsgesetz<br />

des Landes NRW (VLVG) regelt<br />

die Versorgungslastenverteilung beim Wechsel einer Beamtin<br />

oder eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn. Jeder<br />

Dienstherrenwechsel wird damit künftig auch Auswirkungen<br />

auf die Bilanzen der beteiligten Kommunen haben, sei es als<br />

Forderung beim abgebenden oder als Verbindlichkeit beim<br />

aufnehmenden Dienstherrn. In der gegenwärtigen Fassung<br />

sieht das Gesetz noch eine Rückwirkung auf Dienstherrenwechsel<br />

vor dem Inkrafttreten des VLVG vor. Wegen des<br />

damit zusammenhängenden kaum zu bewältigenden Verwaltungsaufwandes<br />

gibt es zwischenzeitlich allerdings Bestrebungen,<br />

das VLVG in diesem Punkt zu ändern.<br />

14<br />

Dezember 20<strong>08</strong><br />

Umzug der <strong>kvw</strong>-Beschäftigten<br />

aus der Beamtenversorgung<br />

Im Dezember 20<strong>08</strong> sind die 36 Beschäftigten aus der<br />

<strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung in neue Büroräume an der Wolbecker<br />

Straße in Münster umgezogen. Hintergrund ist die<br />

wachsende Nachfrage von Kommunen, ihre Beihilfe- und<br />

Kindergeldberechnungen an die <strong>kvw</strong> auszulagern. Dadurch<br />

mussten neue Beschäftigte <strong>für</strong> die Beihilfebearbeitung und<br />

die Familienkasse eingestellt werden. Die Büroräume in der<br />

Zumsandestraße 12 reichten nicht mehr <strong>für</strong> alle Beschäftigten<br />

aus. Die Wirtschaftsförderung Münster GmbH vermittelte<br />

deshalb eine Büroetage mit ausreichender Fläche <strong>für</strong> die<br />

<strong>kvw</strong>-Beschäftigten in der Beamtenversorgung. Es konnte ein<br />

Standort gefunden werden, der in unmittelbarer Nähe des<br />

Hauptgebäudes in der Zumsandestraße liegt.<br />

Ebenfalls im Dezember begann die Umstellung der Akten<br />

der <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung im Rahmen des d.3-Projektes<br />

auf ein elektronisches Aktensystem. Neben der Einführung<br />

einer modernen zeitgemäßen Technologie waren vor allem<br />

auch die fehlenden Raumkapazitäten <strong>für</strong> die Aktenablage<br />

maßgebend.

Geschäftsverlauf<br />

Die Beamtenversorgung der Kommunalen Versorgungskassen<br />

<strong>für</strong> Westfalen-Lippe (<strong>kvw</strong>)<br />

• berechnet und zahlt die Versorgungsleistungen <strong>für</strong><br />

kommunale Beamte,<br />

• berät und unterstützt ihre Mitglieder in Fragen des<br />

Beamtenversorgungsrechts.<br />

1. MItGlIEDER<br />

Im Jahr 20<strong>08</strong> nutzten 545 Mitglieder unseren Service. Für<br />

kreisangehörige Gemeinden ist die Mitgliedschaft in den Versorgungskassen<br />

Pflicht. Freiwillige Mitglieder sind nahezu alle<br />

kreisangehörigen Städte, alle Kreise, sonstige Körperschaften,<br />

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Daneben<br />

können auch juristische Personen des privaten Rechts beitreten,<br />

an denen überwiegend Gemeinden oder Gemeindeverbände<br />

beteiligt sind oder die kommunale Aufgaben erfüllen.<br />

Die zentrale Abwicklung bietet den Mitgliedern der <strong>kvw</strong>-<br />

Beamtenversorgung viele Vorteile: Kostengünstig bündelt sie<br />

das erforderliche technische und fachliche Know-how. Dies<br />

führt zur Reduzierung der fachlich-rechtlichen Risiken <strong>für</strong> die<br />

Mitglieder. Die <strong>kvw</strong>-Mitglieder bilden außerdem eine große<br />

Solidargemeinschaft. Dadurch minimieren sie finanzielle<br />

Risiken.<br />

2. lEIStUNGEN<br />

20<strong>08</strong> betreute die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung insgesamt<br />

14.541 Pensionäre und Hinterbliebene. Die ausgezahlten Versorgungsleistungen<br />

stiegen um 0,7 % auf 440,02 Mio. Euro.<br />

Sie ergeben sich aus den Beamtengesetzen.<br />

2.1 Ruhegehaltempfänger<br />

20<strong>08</strong> erhöhte sich die Zahl der Ruhegehaltempfänger von<br />

9.495 im Vorjahr auf 9.534. Im Laufe des Jahres kamen<br />

417 hinzu, 378 verstarben. Dies entspricht einer normalen<br />

Altersentwicklung.<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

15<br />

14,5<br />

14<br />

13,5<br />

13<br />

‘94<br />

‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />

Entwicklung der Versorgungsleistungen seit 1993 in Mio. EUR<br />

‘94<br />

‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />

Entwicklung der Versorgungsfälle seit 1993 in Tausend<br />

15

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

Gründe <strong>für</strong> den Eintritt in den Ruhestand:<br />

Die gesetzliche Altersgrenze erreichten<br />

188 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,97 %<br />

Das 63. Lebensjahr vollendeten<br />

50 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,23 %<br />

Ab dem 60. Lebensjahr schwerbehindert waren<br />

32 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,82 %<br />

Einstweiliger Ruhestand, Abwahl oder Ende der<br />

Amtszeit betrafen<br />

38 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,29 %<br />

Dienstunfähig wurden<br />

101 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,69 %<br />

Davon waren<br />

16 Personen . . . . . . . . . . . . . . im 60. Lebensjahr und älter,<br />

34 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . im 55. – 59. Lebensjahr,<br />

27 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . im 50. – 54. Lebensjahr,<br />

10 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . im 45. – 49. Lebensjahr,<br />

14 Personen . . . . . . . . . . . . .im 44. Lebensjahr und jünger.<br />

Der älteste Ruhegehaltempfänger war 100 Jahre, der jüngste<br />

34 Jahre alt.<br />

150<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

16<br />

‘94<br />

Versorgungsleistungen<br />

‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />

Entwicklung der Versorgungsleistungen und -fälle<br />

im Vergleich seit 1993 (1993 = Index 100)<br />

Versorgungsfälle<br />

Der Anteil der Beamten, die erst mit Erreichen der Altersgrenze<br />

in den Ruhestand treten, steigt weiter an. Hier<strong>für</strong> dürfte<br />

nach wie vor die Abschlagsregelung die Ursache sein, die<br />

bei einem vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand greift. Dieser<br />

Trend ist allerdings bei den Ruhegehaltempfängern rückläufig,<br />

die vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand<br />

gehen. Denn im Vergleich zum Vorjahr ist in den Fällen ein<br />

leichter Anstieg zu beobachten.<br />

2.2 Hinterbliebenenversorgung<br />

Ende 20<strong>08</strong> erhielten 5.007 Hinterbliebene Leistungen von<br />

der <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung. Im Vorjahr waren es 5.053:<br />

Es kamen 294 Hinterbliebene im Berichtsjahr hinzu, 340<br />

verstarben. Die älteste Witwe war 106 Jahre, die jüngste 27<br />

Jahre alt.<br />

2.3 Dynamisierung der Versorgungsbezüge 20<strong>08</strong><br />

Zum 01.07.20<strong>08</strong> wurden die Versorgungsbezüge um 2,9 %<br />

erhöht, die Festbeträge um 2,8 %. Damit wurde eine weitere<br />

Absenkung des Versorgungsniveaus bis zur geplanten Zielgröße<br />

von 71,75 % der letzten Bezüge vorgenommen.<br />

2.4 Bemessung der Sonderzahlung<br />

Im Jahr 2003 wurde auf Bundesebene das Gesetz über die<br />

Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung aufgehoben.<br />

Gleichzeitig wurde den Ländern damals über eine Öffnungsklausel<br />

das Recht eingeräumt, eine eigene landesrechtliche<br />

Regelung zu treffen. Das Land NRW hat hiervon zunächst<br />

im Jahr 2003 Gebrauch gemacht und <strong>für</strong> die Bemessung der<br />

Sonderzuwendung die Faktoren abgesenkt. 2006 erfolgte<br />

eine weitere Absenkung. Aktuell erhalten demnach Beamte<br />

der Besoldungsgruppen A 1 bis A 6 60 % , in den Besoldungsgruppen<br />

A 7 bis A 8 39 % und in den Besoldungsgruppen<br />

ab A 9 22 % ihrer Dezemberbezüge als Sonderzahlung.<br />

Bemessungsgrundlage sind die Versorgungsbezüge des<br />

Monats Dezember.

Sonderzahlung Bund<br />

Die <strong>kvw</strong> betreuen u. a. auch die Versorgungsempfänger der<br />

Vereinigten IKK, <strong>für</strong> die Bundesrecht gilt. Versorgungsempfänger,<br />

die nach diesen Regelungen zu betreuen sind, erhalten<br />

eine Sonderzahlung in Höhe von 2,036 % der Jahresbezüge<br />

vor Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften.<br />

Aufgrund der wirkungsgleichen Übertragung von Regelungen<br />

der sozialen Pflegeversicherung in das Dienstrecht wurde<br />

dieser so ermittelte Betrag zusätzlich um einen Betrag <strong>für</strong><br />

Pflegeleistungen in Höhe von 0,9125 % der Jahresversorgung,<br />

höchstens aber um 0,9125 % der Beitrags-<br />

bemessungsgrenze reduziert.<br />

2.5 Anrechnung von Renten<br />

In 9.773 Fällen wurden Renten auf die Versorgungsbezüge<br />

angerechnet (§ 55 BeamtVG). Dies sind ca. 67 % der vorhandenen<br />

Versorgungsfälle. Der aktuelle Rentenwert wurde 20<strong>08</strong><br />

durch das Rentenanpassungsgesetz erhöht. Dadurch ergaben<br />

sich auch Auswirkungen auf die Höhe der Versorgung.<br />

2.6 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner<br />

Im Berichtsjahr rechnete die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung mit 91<br />

Krankenkassen die Beiträge <strong>für</strong> die Krankenversicherung der<br />

Rentnerinnen und Rentner ab: Rund 636.000 Euro <strong>für</strong> die Pflege-<br />

und 10,<strong>09</strong> Mio. Euro <strong>für</strong> die Krankenversicherung wurden<br />

ausgezahlt.<br />

2.7 Unfall<strong>für</strong>sorge<br />

Von den Mitgliedern wurden im Jahr 20<strong>08</strong> 448 Dienstunfälle<br />

gemeldet. Rund 1,17 Mio. Euro zahlten die <strong>kvw</strong> hier<strong>für</strong><br />

gemäß dem Beamtenversorgungsgesetz und ihrer Satzung<br />

an die betroffenen Beamten und Versorgungsberechtigten. Es<br />

handelt sich dabei in der Hauptsache um Wegeunfälle und um<br />

Unfälle von Feuerwehrbeamten im Einsatz.<br />

2.8 Versorgungsausgleiche<br />

Im Falle der Ehescheidung ist auch in der Beamtenversorgung<br />

ein Versorgungsausgleich zwischen den ehemaligen Ehepartnern<br />

durchzuführen. Im Jahr 20<strong>08</strong> erteilte die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

in 146 Fällen Auskünfte an Familiengerichte.<br />

Für den Aufbau einer Rentenanwartschaft von ausgleichsberechtigten<br />

Ehepartnern erhielten die Rententräger einen<br />

Versorgungsausgleich von 2,91 Mio. Euro.<br />

2.9 Nachversicherung<br />

Bei Ausscheiden einer Beamtin oder eines Beamten aus dem<br />

Beamtenverhältnis ohne Versorgungsberechtigung wird in<br />

der gesetzlichen Rentenversicherung durch Nachversicherung<br />

eine eigenständige Anwartschaft begründet. Im Berichtsjahr<br />

wurden <strong>für</strong> 71 Personen insgesamt 1,55 Mio. Euro zur Nachversicherung<br />

in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt<br />

(im Vorjahr 2,02 Mio. Euro <strong>für</strong> 102 Personen).<br />

2.10 Betriebsrenten<br />

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind<br />

ausgeschiedene Dienstordnungsangestellte oder Angestellte<br />

mit beamtenrechtlicher Versorgungszusage nicht mehr nachzuversichern,<br />

wenn sie vorzeitig ohne Versorgung aus dem<br />

öffentlichen Dienst ausscheiden. Stattdessen erwerben sie<br />

einen Anspruch auf eine Betriebsrente nach dem Betriebsrentengesetz.<br />

Für 32 ehemalige Angestellte, die aus dem Dienst<br />

ausgeschieden sind, wurde eine Betriebsrentenanwartschaft<br />

berechnet. Im Rentenfall erfolgt die Zahlung von der <strong>kvw</strong>-<br />

Beamtenversorgung.<br />

17

Angela Engel berät aktive Beamtinnen<br />

und Beamte, Pensionäre sowie Mitglieder<br />

und setzt Versorgungsbezüge fest.<br />

18

Vermögens-, Finanz-<br />

und Ertragslage<br />

1. FINANZIERUNG<br />

Die Finanzierung der Leistungen der Versorgungskasse erfolgt<br />

in einem Mischsystem aus Umlage und Erstattung.<br />

Das bisherige Umlageverfahren wurde im Jahr 2007<br />

durch dieses System ersetzt. Dabei werden Versorgungsaufwendungen<br />

nach ihrer Vorhersehbarkeit unterschieden. Der<br />

Versorgungsaufwand von kalkulierbaren Risiken, wie z. B.<br />

Eintritt in den Ruhestand mit Erreichen der Altersgrenze, wird<br />

künftig im Erstattungswege aufgebracht. Ein Risikoausgleich<br />

<strong>für</strong> nicht vorhersehbare Ereignisse, wie z. B. Eintritt in den<br />

Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, findet dagegen in einem<br />

Umlageverfahren statt.<br />

Eine Aufteilung in zwei Umlagegemeinschaften gewährleistet<br />

dabei möglichst homogene Strukturen. Im Jahr 20<strong>08</strong><br />

zahlten die kreisangehörigen Gemeinden und Städte rund<br />

179,7 Mio. Euro, die Kreise rund 75,7 Mio. Euro.<br />

2. VERSORGUNGSFONDS<br />

Mit Wirkung vom 01.01.2005 trat das Gesetz über ein Neues<br />

Kommunales Finanzmanagement <strong>für</strong> Gemeinden im Land<br />

Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) in Kraft. Mit der Einführung<br />

des NKFG NRW entfällt zwar die Verpflichtung, fungibles<br />

Vermögen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen<br />

anzusammeln. Nach dem NKFG sollen nunmehr die Pensionsverpflichtungen<br />

auf der Passivseite bilanziert werden. Diesen<br />

Verpflichtungen sollen Aktiva gegenüberstehen, die sicherstellen,<br />

dass die jederzeitige Erfüllbarkeit dieser Verpflichtungen<br />

gewährleistet ist. Fraglich erscheint jedoch, ob diese Aktiva<br />

künftig tatsächlich dem Zweck dienen können, Pensionsverpflichtungen<br />

zu finanzieren. Dann müsste die Gemeinde willens<br />

und rein rechtlich sowie tatsächlich in der Lage sein, bei<br />

Bedarf diese Vermögensgegenstände zu veräußern. Ein Blick<br />

auf die Aktivseite von Kommunalbilanzen zeigt jedoch, dass<br />

eine Veräußerung, ohne die Aufgabenerfüllung zu vernachlässigen,<br />

häufig nicht möglich ist oder aber wegen fehlender<br />

Marktfähigkeit ausscheidet. Man stelle sich beispielhaft nur<br />

den Verkauf einer kommunalen Straße vor, weil Geld <strong>für</strong> die<br />

Beamtenpensionen benötigt wird. Es führt also kein Weg daran<br />

vorbei, dass man über liquide Mittel verfügt und nicht über<br />

illiquide Vermögensgegenstände. Im Grundsatz ist es möglich,<br />

diese liquiden Mittel erst zum Auszahlungszeitpunkt über die<br />

traditionellen kommunalen Einnahmen zu beschaffen. Das<br />

verursacht bei steigenden Belastungen aus Beamtenpensionen<br />

im Zeitablauf steigende Haushaltsbelastungen und damit<br />

unerwünschte intertemporale Verteilungseffekte, die unter<br />

dem Stichwort „Generationengerechtigkeit“ diskutiert<br />

werden. Die <strong>kvw</strong> empfehlen deshalb dringend, mindestens<br />

die bisherigen Pflichtzuführungen aus der kameralen Welt<br />

auch in der doppischen Welt fortzuführen, nach Möglichkeit<br />

diese aber aufzustocken.<br />

Um die Finanzierungsbelastung aus der Beamtenversorgung<br />

im Zeitablauf <strong>für</strong> die kommunalen Haushalte gleichmäßiger<br />

zu gestalten, gibt es bei den <strong>kvw</strong> den Versorgungsfonds,<br />

dessen Kapital entsprechend dem Auftrag breit an den Kapitalmärkten<br />

gestreut wird. Die Mitglieder können hier flexibel<br />

je nach individueller Ausgangssituation und Zielsetzung Einzahlungen<br />

in unterschiedlicher Höhe und zu unterschiedlichen<br />

Zeitpunkten vornehmen und die Auszahlungen planen. Die<br />

unterschiedlichen Ausgangssituationen und unterschiedlichen<br />

Zielsetzungen sind dabei so vielfältig wie die kommunale<br />

Welt. Hier ist individuelle Beratung <strong>für</strong> die Mitglieder gefragt;<br />

die <strong>kvw</strong> sind gerne dazu bereit.<br />

Dem Fonds gehörten zum 31.12.20<strong>08</strong> insgesamt<br />

266 Mitglieder an.<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

‘94<br />

kreisang. Gemeinden und Städte<br />

‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />

Entwicklung der Umlageeinnahmen im Zeitablauf<br />

in Mio. EUR<br />

Kreise<br />

19

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

15<br />

12<br />

20<br />

0<br />

9<br />

6<br />

3<br />

0<br />

‘99 ‘00<br />

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />

Entwicklung des Gesamtfondsvermögens (Kurswert)<br />

in Mio. EUR<br />

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />

Fondszuflüsse seit 2000 in Mio. EUR<br />

Freiwillige Zuführungen<br />

Pflichtzuführungen<br />

(seit 2005 analog EFoG)<br />

Das zulässige Anlagespektrum des Fonds richtet sich nach<br />

der Anlageverordnung, die auch <strong>für</strong> die Kapitalanlagen von<br />

Versicherungsunternehmen gilt. Die Einschätzung der Kapitalmärkte<br />

ist <strong>für</strong> den Erfolg des Versorgungsfonds von großer<br />

Bedeutung. Hier kann der Versorgungsfonds vom Know-how<br />

der <strong>kvw</strong> in der Zusatzversorgung profitieren, wo noch wesentlich<br />

größere Volumina über Spezialfonds verwaltet werden.<br />

Hierdurch kann zugleich auch eine günstige Gebührenstruktur<br />

gewährleistet werden.<br />

Zum Stichtag 31.12.20<strong>08</strong> ergab sich ein Gesamtfondsvermögen<br />

(Kurswert) von rund 147 Mio. Euro, das <strong>für</strong> die<br />

Mitglieder treuhänderisch verwaltet wird.<br />

Von den Mitgliedern wird verstärkt die Möglichkeit genutzt,<br />

zusätzlich in den Versorgungsfonds einzuzahlen. Hierbei<br />

steht es den Mitgliedern frei, in welcher Größenordnung sie<br />

fungibles Vermögen einzahlen, um ihre künftig steigenden<br />

Versorgungsverpflichtungen abfedern zu können.<br />

Die bisherigen Einzahlungen in den Versorgungsfonds –<br />

aufgeteilt nach Pflichtzuführungen entsprechend dem Entlastungsfondsgesetz<br />

und nach freiwilligen Zuführungen – sind in<br />

der nebenstehenden Grafik abgebildet.<br />

Gerne unterstützt die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung ihre Mitglieder<br />

auch dabei, ein Konzept zur langfristigen Sicherung der Finanzierung<br />

des individuellen Versorgungsaufwandes zu erstellen.<br />

Dadurch bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, über<br />

den Versorgungsfonds die von ihnen gewünschte Kapitalisierung<br />

der Pensionen und Beihilfen sicherzustellen.

Ausblick<br />

Pensionsrückstellungen/<br />

Versorgungslastenverteilung<br />

Die Berechnungen der Versorgungsanwartschaften <strong>für</strong> etwa<br />

14.000 Beamte zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen<br />

<strong>für</strong> die Mitglieder der <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung werden 20<strong>09</strong><br />

und 2010 weiterhin erheblichen Aufwand verursachen. Auch<br />

das neue Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW ist bei<br />

abgeschlossenen wie auch bei künftigen Pensionsrückstellungsberechnungen<br />

zu beachten. Es bleibt zu hoffen, dass<br />

der Gesetzgeber die in der derzeitigen Gesetzesfassung<br />

bestehende Rückwirkung <strong>für</strong> lange zurückliegende Dienstherrenwechsel<br />

wieder aufhebt, damit der Verwaltungsaufwand<br />

beherrschbar bleibt.<br />

Versorgung der Hauptverwaltungs-<br />

beamtinnen und -beamten<br />

Mit der Kommunalwahl 20<strong>09</strong> wurden die Bürgermeisterinnen<br />

und Bürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte in den<br />

Kommunen und Kreisen neu gewählt. Bei den Mitgliedern<br />

der <strong>kvw</strong> sind 72 Hauptverwaltungsbeamte aus ihren Ämtern<br />

ausgeschieden. Da rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen<br />

getroffen wurden, ist sichergestellt, dass zum Zeitpunkt des<br />

Amtswechsels, am 21.10.20<strong>09</strong>, die Versorgungsbezüge pünktlich<br />

ausgezahlt werden können.<br />

Neuregelung des Versorgungsausgleichs<br />

Der Deutsche Bundestag hat am 12.02.20<strong>09</strong> die Strukturreform<br />

des Versorgungsausgleichs beschlossen. Das Gesetz ist<br />

zum 01.<strong>09</strong>.20<strong>09</strong> in Kraft getreten.<br />

Hauptziele der Reform sind eine gerechtere Verteilung der<br />

während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanwartschaften<br />

auf die Ehegatten und eine deutliche Vereinfachung der<br />

komplexen Rechtsmaterie. Die Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit<br />

soll in der Hauptsache dadurch verwirklicht<br />

werden, dass künftig jedes Versorgungsanrecht intern, also<br />

innerhalb des Versorgungssystems des ausgleichspflichtigen<br />

Ehegatten, geteilt wird.<br />

Nach einer ersten Einschätzung werden durch die interne<br />

Teilung beamtenrechtliche Versorgungsanwartschaften<br />

auf den ausgleichsberechtigten Ehegatten übertragen, die<br />

zusätzlich zu der Versorgung durch den Dienstherrn bzw. die<br />

<strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung zu administrieren sind.<br />

Aufgrund der Föderalismusreform müssen die Länder<br />

eigene Regelungen zur internen Teilung im Rahmen des<br />

Versorgungsausgleichs schaffen. In NRW und den übrigen<br />

Bundesländern gibt es bislang keine entsprechenden Vorschriften.<br />

Wie die Familiengerichte damit bis zum Erlass einer<br />

landesrechtlichen Regelung umgehen, die eigentlich auch bis<br />

zum 01.<strong>09</strong>.20<strong>09</strong> hätte vorliegen müssen, bleibt abzuwarten.<br />

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge<br />

Nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge<br />

20<strong>09</strong> / 2010 im Land NRW wurden die Versorgungsbezüge<br />

zum 01.03.20<strong>09</strong> um einen Festbetrag von 20<br />

Euro und um einen dynamischen Faktor von 3 % und zum<br />

01.03.2010 um einen dynamischen Faktor von 1,2 % erhöht.<br />

Mit diesen Erhöhungen ist eine Fortschreibung des Anpassungsfaktors<br />

aufgrund des Versorgungsänderungsgesetzes<br />

2001 verbunden, womit in Angleichung an das Rentenrecht<br />

das Versorgungsniveau von 75 % auf 71,75 % abgesenkt<br />

wird. Die Festbeträge werden um 2,9 bzw. um 1,1 % erhöht.<br />

Föderalismusreform<br />

Im Rahmen der Föderalismusreform ist mit der Aufhebung<br />

des Art. 74 des Grundgesetzes die bisher konkurrierende<br />

Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der Besoldung und<br />

Versorgung der Landesbeamten in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz<br />

der Länder gefallen. Das Land NRW hat<br />

im Rahmen der Anpassungen der Besoldungs- und Versorgungsbezüge<br />

in den Jahren 20<strong>08</strong>, 20<strong>09</strong> und 2010 mit eigenen<br />

landesrechtlichen Regelungen hiervon Gebrauch gemacht.<br />

Im Übrigen gelten das bisherige Bundesbesoldungs- und das<br />

Beamtenversorgungsgesetz des Bundes, Stand 31.<strong>08</strong>.2006,<br />

zunächst weiter. Die Ablösung dieser Vorschriften durch eigenes<br />

Landesrecht wird voraussichtlich nach 2010 erfolgen.<br />

Welche Auswirkungen die Föderalismusreform haben<br />

kann, zeigt sich an der Versorgungslastenverteilung. Das<br />

Versorgungslastenverteilungsgesetz des Landes NRW gilt nur<br />

<strong>für</strong> die Beamten, die unter das LBG NRW fallen, bei einem<br />

Dienstherrenwechsel innerhalb des Landes NRW. Bei einem<br />

länderübergreifenden Wechsel oder bei einem Wechsel vom<br />

Bund zum Land oder zu einer Kommune in NRW erfolgt die<br />

Versorgungslastenverteilung zunächst noch gemäß § 107b<br />

BeamtVG, später durch einen Staatsvertrag zwischen dem<br />

Bund und den Ländern mit anderen Regelungsinhalten.<br />

Aufgrund der Föderalismusreform sind auch parallel die<br />

Änderungen des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes des Bundes<br />

in die EDV zu übernehmen, da die Versorgungsbezüge <strong>für</strong><br />

Dienstordnungsangestellte der IKK Signal-Iduna auch nach der<br />

Föderalismusreform nach Bundesrecht berechnet werden. An<br />

diesen Beispielen wird deutlich, dass die Föderalismusreform<br />

die Verwaltungstätigkeit durch die unterschiedliche Ausgestaltung<br />

künftig erheblich belasten wird.<br />

21

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />

Überblick<br />

Die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse hat im Jahr 20<strong>08</strong> <strong>für</strong> 289 Mitglieder nahezu 112.500 Anträge berechnet und die<br />

entsprechenden Beihilfebeträge ausgezahlt. Immer mehr kommunale und andere öffentlich-rechtliche<br />

Einrichtungen machen Gebrauch von diesem Service.<br />

... Ihre Vorteile<br />

• Entlastung von personalintensiven Aufgaben<br />

• kein Aufwand <strong>für</strong> Schulung und Fortbildung<br />

• zeitgerechte und qualifizierte Sachbearbeitung<br />

• Dienstleistungen aus einer Hand<br />

• planbare Verwaltungskosten durch Festpreis von 25 Euro pro Antrag<br />

... Unser Service<br />

• Beihilfeberechnungen im Rechtsgebiet NRW<br />

• schnelle Bearbeitungszeit<br />

• Beratung der Beihilfeberechtigten<br />

• Bescheiderteilung und Auszahlung<br />

• Informationen über Rechtsänderungen<br />

22

Eugenia Wall ist seit 20<strong>08</strong> bei der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse.<br />

Sie bearbeitet Beihilfeanträge, berät Beihilfeberechtigte<br />

und Mitglieder zur Beihilfe.<br />

23

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />

Aktuelles<br />

Januar 20<strong>08</strong><br />

11 Jahre Wachstum der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />

Am 01.01.20<strong>08</strong> bestand die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse 11 Jahre. Der<br />

starke kontinuierliche Anstieg der Mitgliederzahlen und der<br />

Anzahl der bearbeiteten Anträge während dieser Zeit veranschaulicht<br />

die Grafik auf Seite 27.<br />

Seit Anfang 2007 ist zwischen verschreibungspflichtigen<br />

und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten zu unterscheiden.<br />

Die notwendigen Informationen müssen sich die<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Internet besorgen.<br />

Aus einer sogenannten „Roten“ und einer „Gelben“ Liste,<br />

in der insgesamt etwa 11.000 Arzneimittel hinterlegt sind, ermitteln<br />

sie, ob es sich um ein verschreibungspflichtiges oder<br />

nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt. Letztere<br />

sind nur noch ausnahmsweise und bei bestimmten Diagnosen<br />

mit ärztlicher Bescheinigung beihilfefähig. Da diese meist<br />

nachgereicht werden, entsteht hoher bürokratischer Aufwand;<br />

Einsparungen sind – wie von Fachleuten prognostiziert – zu<br />

bezweifeln. Dieser Mehraufwand hat dazu geführt, dass die<br />

Bearbeitungszeiten erheblich gestiegen sind. Das ist vor<br />

allem <strong>für</strong> die Beihilfeberechtigten unerfreulich, die häufig die<br />

Arztrechnungen früher bezahlen müssen.<br />

Mitgliederentwicklung<br />

Juni 20<strong>08</strong><br />

Eine kreisangehörige Stadt musste kurzfristig aufgenommen<br />

werden. Der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse wurden ca. 1.500 Anträge aufs<br />

Jahr bezogen zugeführt.<br />

November 20<strong>08</strong><br />

„Es war abzusehen, dass wir die Marke von 100.000 Beihilfeanträgen<br />

vor Jahresschluss erreichen“, sagt Kurt Pölling,<br />

Referatsleiter der Beihilfekasse.<br />

Die Bearbeitungszeit von Beihilfeanträgen konnte in<br />

diesem Jahr wieder auf durchschnittlich 10 Arbeitstage je<br />

Antrag - gemessen vom Antragseingang bei den <strong>kvw</strong> bis zur<br />

Absendung des Bescheides - zurückgefahren werden. Selbst<br />

in den Sommermonaten, in denen die Zahl der eingereichten<br />

Beihilfeanträge bisweilen Jahresspitzenwerte erreichte, hielt<br />

die Beihilfekasse durch Überstunden auch an Samstagen ihr<br />

Serviceversprechen ein.<br />

Dezember 20<strong>08</strong><br />

Ein weiteres Mitglied mit einem Antragsvolumen von über<br />

6.000 Anträgen wollte möglichst kurzfristig in die Beihilfekasse<br />

aufgenommen werden. Mit dem Angebot, die<br />

Übernahme in 3 Chargen nach Antragstellergruppen zeitlich<br />

24<br />

aufzuteilen, konnte dem Mitglied geholfen werden. So sind<br />

der 01.04.20<strong>09</strong>, der 01.10.20<strong>09</strong> und der 01.04.2010 als weitere<br />

Übernahmetermine vorgesehen. Das bedeutet wiederum so<br />

schnell wie möglich weiteres Personal einzustellen.<br />

Spagat zwischen Prüfgenauigkeit und Kosten<br />

Die hohe Nachfrage nach einer Mitgliedschaft in der<br />

<strong>kvw</strong>-Beihilfekasse forderte die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten:<br />

Einerseits wollten wir sehr rasch möglichst vielen<br />

Kommunen den Zugang ermöglichen; andererseits<br />

sollte die Bearbeitungsqualität nicht leiden. Unseren<br />

Mitgliedern hätte es nicht genutzt, zwar relativ geringe<br />

Verwaltungskosten, da<strong>für</strong> aber umso mehr an Beihilfen<br />

zu zahlen. Es galt und gilt, mit dem Geld unserer Mitglieder<br />

verantwortungsbewusst und sparsam umzugehen.<br />

Dazu sind eine fundierte Ausbildung und effektive<br />

Gegenprüfungen besonders wichtig.<br />

Personalentwicklung<br />

Januar 20<strong>09</strong><br />

Drei neue Gruppenleitungen in der Beihilfekasse<br />

Die Personalentwicklung in der Beihilfekasse machte es<br />

erforderlich, die Führungsstrukturen neu zu organisieren. Die<br />

Mitarbeiterzahl war inzwischen auf über 60 Beschäftigte in<br />

Voll- und Teilzeitstellen angewachsen, die bis dahin in drei<br />

Gruppen aufgeteilt wurden. Eine geringere Gruppengröße<br />

ermöglicht eine effizientere Arbeitsaufteilung. Derzeit besteht<br />

die Beihilfesachbearbeitung aus 7 Gruppen mit durchschnittlich<br />

9 Beschäftigten und einem DV-Koordinationsteam mit<br />

2 Beschäftigten.<br />

Rechtsentwicklung<br />

Kostendämpfungspauschale<br />

In verschiedenen Urteilen des Oberverwaltungsgerichtes<br />

NRW in Münster wurde die pauschale Kürzung der Beihilfe<br />

durch die Kostendämpfungspauschale mit dem verfassungsrechtlichen<br />

Grundsatz der Fürsorgepflicht des Dienstherrn<br />

<strong>für</strong> nicht vereinbar gehalten. Das Bundesverwaltungsgericht<br />

hat mit Urteilen vom 20.03.20<strong>08</strong> in mehreren Revisionsverfahren<br />

diese Auffassung nicht bestätigt. Darin wird ausgeführt,<br />

dass sich die pauschalierten Eigenbeteiligungen an<br />

den Krankheitskosten als Besoldungskürzungen auswirken.<br />

Daher können sie Anlass geben zu prüfen, ob das Netto-

einkommen der Beamten noch das Niveau aufweist, das der<br />

verfassungsgerechte Grundsatz der Gewährleistung eines<br />

angemessenen Lebensunterhaltes fordert. Nach diesem<br />

Grundsatz muss der Gesetzgeber da<strong>für</strong> Sorge tragen, dass<br />

die Beamtenbesoldung nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung<br />

abgekoppelt wird, d. h. deutlich hinter<br />

dieser Entwicklung zurückbleibt. Genügt das Nettoeinkommen<br />

der Beamten eines Bundeslandes diesen verfassungsrechtlich<br />

vorgegebenen Anforderungen nicht mehr, so muss<br />

der Gesetzgeber diesen Zustand beenden. Dabei sind ihm<br />

keine bestimmten Maßnahmen vorgegeben. So kann er die<br />

Dienstbezüge erhöhen, aber auch die Kostendämpfungspauschale<br />

streichen oder die Absenkung der jährlichen Sonderzuwendung<br />

rückgängig machen. Aufgrund dieses Gestaltungsspielraums<br />

kann das Einkommensniveau der Beamten nicht<br />

im Rahmen der Klagen auf höhere Beihilfe überprüft werden.<br />

Vielmehr sind sie darauf verwiesen, Klagen auf Feststellung<br />

zu erheben, dass sich bei Anwendung der besoldungsrechtlich<br />

relevanten Gesetze in ihrer Gesamtheit ein verfassungswidrig<br />

zu niedriges Nettoeinkommen ergibt. (BVerwG 2 C<br />

49.07, 2 C 52.07, 2 C 63.07 – Urteile vom 20.03.20<strong>08</strong>)<br />

Implantatversorgung<br />

Das OVG Münster hat zur Implantatversorgung entschieden,<br />

dass die gegenwärtige Regelung über keine ausreichende<br />

Ermächtigungsgrundlage <strong>für</strong> diesen engen, einschränkenden<br />

Indikationsbereich der Versorgung mit Implantaten verfügt.<br />

Aber auch die medizinische Notwendigkeit und Angemessenheit<br />

lassen im Einzelfall eine Implantatversorgung geeigneter<br />

erscheinen als die bisherige konventionelle Versorgung mit<br />

Brücken oder überkronten Zähnen. Das Land NRW beabsichtigt<br />

als Verordnungsgeber die Beihilfeverordnung entsprechend<br />

anzupassen.<br />

Erstattung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel<br />

Verwaltungsgerichte haben die Ausgestaltung der bis Ende<br />

März 20<strong>09</strong> gültigen Ermächtigungsnorm in § 88 LBG a. F.<br />

auch hier nicht <strong>für</strong> ausreichend gehalten, Arzneimittel von der<br />

Beihilfefähigkeit auszuschließen.<br />

Das Land NRW hat deshalb kurzfristig die entsprechende Vorschrift<br />

in der Beihilfeverordnung zum Gesetz erhoben. Auch<br />

wurde die Ermächtigungsgrundlage im Landesbeamtengesetz<br />

dieser Rechtsprechung angepasst.<br />

Geschäftsverlauf<br />

1. MItGlIEDER<br />

Kommunale Arbeitgeber können die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse beauftragen,<br />

die Beihilfen <strong>für</strong> Beschäftigte und Versorgungsempfänger<br />

dem Beamtenrecht entsprechend festzusetzen und<br />

auszuzahlen. Die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse trifft dann im Namen des<br />

Mitglieds die notwendigen Entscheidungen und führt gegebenenfalls<br />

auch gerichtliche Auseinandersetzungen. Überträgt<br />

ein Mitglied die Beihilfegewährung an die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse,<br />

so ist es vollständig von allen zugehörigen Aufgaben entlastet.<br />

Finanzielle Beihilfen zu den Kosten bei Krankheit, Geburt<br />

und Todesfällen ergänzen die von den Beihilfeberechtigten<br />

selbst abgeschlossenen Versicherungen. Sie gehören zur Fürsorgepflicht<br />

des Dienstherrn. Sein Anteil wird dabei individuell<br />

so berechnet, dass Beihilfen und Krankenversicherung die<br />

Kosten gemeinsam annähernd oder sogar vollständig decken.<br />

Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Körperschaften<br />

werden dazu freiwillige Mitglieder der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse. Nutzen<br />

können diesen Service zudem Körperschaften, Anstalten<br />

und Stiftungen im Sinne von § 4 VKZVKG, auch wenn sie das<br />

übrige Leistungsangebot der <strong>kvw</strong> nicht in Anspruch nehmen<br />

und ihnen bisher auch nicht angehörten. Am 31.12.20<strong>08</strong> hatte<br />

die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse 289 Mitglieder.<br />

31 %<br />

15 %<br />

7 %<br />

23 %<br />

24 %<br />

89 Städte<br />

44 Gemeinden<br />

21 Kreise<br />

68 Sparkassen<br />

67 Sonstige Organisationen (einschl. des LWL<br />

Zusammensetzung der Mitglieder nach Rechtsform<br />

25

26<br />

Andreas Groll bearbeitet Beihilfeanträge,<br />

berät Mitglieder und Leistungsberechtigte<br />

rund um die Beihilfe.

2. lEIStUNGEN<br />

20<strong>08</strong> hat die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse 112.481 Anträge mit einem<br />

Volumen von 94,35 Mio. Euro bearbeitet, davon:<br />

76.756 Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von Beamten,<br />

32.636 Anträge . . . . . . . . . . . . . von Versorgungsempfängern,<br />

2.511 Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von Angestellten<br />

(Pflichtversicherte und freiwillig Versicherte<br />

ohne Arbeitgeberzuschuss),<br />

578 Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von Angestellten<br />

(freiwillig Versicherte mit Arbeitgeberzuschuss).<br />

Für das Jahr 20<strong>09</strong> werden ca. 126.000 Anträge über ca.<br />

103,5 Mio. Euro erwartet.<br />

Das Beihilferecht wurde im Laufe der Jahre mehrfach<br />

geändert. Dabei erhöhte sich ab 01.01.2003 auch die Eigenbeteiligung<br />

der Berechtigten durch die sogenannten Kostendämpfungspauschalen<br />

um 50 %.<br />

Sie sind nach Besoldungsgruppen gestaffelt und betragen:<br />

Stufe Besoldungsgruppe Betrag<br />

1 A 7 – A 11 150 €<br />

2 A 12 – A 15, B 1, C 1, C 2, H 1 – H 3, R 1 300 €<br />

3 A 16, B 2 + B 3, C 3, H 4 + H 5, R 2 + R 3 450 €<br />

4 B 4 – B 7, C 4, R 4 – R 7 600 €<br />

5 Höhere Besoldungsgruppen 750 €<br />

Pro Kind vermindert sich die Eigenbeteiligung seit Januar<br />

2004 um 60 Euro.<br />

Für Ruhestandsbeamte werden die Kostendämpfungspauschalen<br />

weiterhin nach dem Ruhegehaltssatz bemessen.<br />

Sie betragen jedoch höchstens 70 % der oben genannten<br />

Beträge. Für Witwen und Witwer bemessen sie sich nach<br />

60 % des Ruhegehaltssatzes.<br />

Die Herausforderungen 20<strong>09</strong><br />

Heute bearbeiten 68 <strong>kvw</strong>-Beschäftigte (rund 61 Vollzeitstellen)<br />

rund 112.500 Anträge im Jahr <strong>für</strong> 289 kommunale<br />

Mitglieder. Im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs-<br />

und Umweltverwaltung erwarten wir von den<br />

neuen Aufgabenträgern, den Kreisen, kreisfreien Städten<br />

und dem Landschaftsverband, in deren Geschäftsbereich<br />

die ehemaligen Landesbediensteten übernommen<br />

wurden, ca. 600 zusätzliche Anträge. Aufgrund aktueller<br />

Anfragen wird 20<strong>09</strong> mit weiteren Mitgliedschaften<br />

gerechnet. Wir erwarten <strong>für</strong> 20<strong>09</strong> ein Aufkommen von<br />

insgesamt 126.000 Anträgen.<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

‘98 ‘99 ‘00<br />

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />

Entwicklung der Mitgliederzahlen der Beihilfekasse<br />

seit Gründung<br />

‘98 ‘99 ‘00<br />

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />

Anzahl der Beihilfeanträge seit 1997 in Tausend<br />

27

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />

Ausblick<br />

Einführung eines Umlagesystems<br />

Expandierende Kosten im Gesundheitswesen sind nicht nur in<br />

den Krankenversicherungssystemen ein Thema. Sie belasten<br />

auch zunehmend die kommunalen Haushalte, aus denen die<br />

Beihilfeaufwendungen <strong>für</strong> die Beamten zu finanzieren sind.<br />

So können die Kosten <strong>für</strong> Krankenhausaufenthalte, Operationen<br />

und spezielle Therapien schnell fünf- bis sechsstellige<br />

Summen erreichen. Selten sind solche Ereignisse vorhersehbar.<br />

Bei den Haushaltsplanungen stützt man sich regelmäßig<br />

auf die Zahlen der vergangenen Jahre und hofft, dass man<br />

von höheren Kosten verschont bleibt.<br />

Die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse ist nunmehr seit über 11 Jahren tätig.<br />

Inzwischen lassen ca. 22.000 beihilfeberechtigte Beamte und<br />

Versorgungsempfänger von 306 Mitgliedskörperschaften ihre<br />

Beihilfen durch sie berechnen. Im Jahr 20<strong>08</strong> wurden 112.500<br />

Anträge mit einem Finanzvolumen von 94,35 Mio. Euro<br />

berechnet und ausgezahlt. Dies ist inzwischen eine Größe,<br />

die es zulässt, neben der Berechnung und Auszahlung der<br />

Beihilfen auch eine Beihilferisikoabsicherung einzuführen.<br />

Zurzeit wird der Beihilfeaufwand von den Mitgliedern<br />

jeweils im Erstattungswege aufgebracht. Damit trägt jedes<br />

Mitglied die nicht vorhersehbaren Risiken, die im Gesundheitswesen<br />

liegen, selber. Zusätzlich werden dauerhaft<br />

Kostensteigerungen erkennbar, die mit der demografischen<br />

Entwicklung, insbesondere bei den Pensionären, in Zusammenhang<br />

stehen. Daher ist es nur zu verständlich, dass vor<br />

allem bei kleineren Kommunen immer häufiger der Wunsch<br />

besteht, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, um derartigen Risiken<br />

und Entwicklungen zu begegnen.<br />

Ein Ausweg wird häufig in einer Beihilferückdeckungsversicherung<br />

gesehen, wie sie inzwischen von verschiedenen<br />

Versicherungsunternehmen angeboten wird. Dabei geht man<br />

von der Überlegung aus, dass die finanziellen Belastungen im<br />

Beihilfebereich mit einer Beihilferückdeckungsversicherung <strong>für</strong><br />

den Gemeindehaushalt dauerhaft kalkulierbar bleiben.<br />

Fraglich ist allerdings, ob dies mit einer Beihilferückdeckungsversicherung<br />

auch gelingt. Erfahrungen einiger Kommunen,<br />

die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen,<br />

28<br />

zeigen, dass die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen<br />

mit einer Beihilferückdeckungsversicherung nur scheinbar<br />

Planungssicherheit <strong>für</strong> die kommenden Haushalte bieten.<br />

Steigende Ausgaben <strong>für</strong> Beihilfeaufwendungen bleiben in<br />

den Folgejahren nicht ohne Auswirkung auf die Beitragsprämien<br />

der Versicherungen. Es gibt Kommunen, die inzwischen<br />

ihre Mitgliedschaft in einer Beihilfeversicherung gekündigt<br />

haben, da die Beitragsentwicklung bereits nach 2 Jahren an<br />

die Kostenentwicklung der Beihilfeaufwendungen angepasst<br />

wurde. Außerdem sind dort – wie bei jeder Versicherung –<br />

Risikozuschläge und Aufschläge <strong>für</strong> Steuern, Ausschüttungen<br />

an Anteilseigner sowie die Provisionen des Außendienstes zu<br />

finanzieren. All dies benötigen die <strong>kvw</strong> nicht.<br />

Vor diesem Hintergrund wächst die Bereitschaft, innerhalb<br />

der kommunalen Familie einen Risikoausgleich zu organisieren.<br />

Hierbei können die <strong>kvw</strong> die Erfahrungen, die sie in der<br />

Neuorganisation des Umlagesystems in der Beamtenversorgung<br />

gewonnen haben, nutzen, um auch in der Beihilfekasse<br />

einen Risikoausgleich aufzubauen. Erkenntnisse und Erfahrungen<br />

kommunaler Versorgungskassen aus anderen Bundesländern,<br />

die bereits über Risikoausgleichssysteme verfügen,<br />

können zusätzlich ausgewertet werden. Inzwischen gibt es<br />

hier Überlegungen, in einen Risikoausgleich auch andere<br />

Versorgungskassen einzubeziehen. Je größer die Ausgleichsgemeinschaft<br />

ist, desto geringer sind die Belastungen <strong>für</strong> den<br />

Einzelnen. Eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter verschiedener<br />

kommunaler Versorgungskassen mitarbeiten, entwickelt<br />

derzeit Vorschläge <strong>für</strong> eine solche Risikogemeinschaft, die<br />

möglicherweise sogar länderübergreifend gestaltet werden<br />

könnte.<br />

Ein hier entwickeltes Konzept, das die Absicherung von<br />

Einzelrisiken basierend auf den Zahlen der Jahre 2007 und<br />

20<strong>08</strong> vorsieht, stieß bei Bürgermeisterkonferenzen auf<br />

hohes Interesse. In Rundschreiben an alle Kommunen des<br />

Geschäftsbereichs der <strong>kvw</strong> werden wir darüber informieren<br />

und die Bereitschaft zu einer Beteiligung an einer solchen<br />

Risikoausgleichsgemeinschaft erfragen.

André Borken arbeitet neue Kolleginnen und Kollegen in der <strong>kvw</strong>-<br />

Beihilfekasse ein, prüft Beihilfeanträge gegen, beantwortet Mitgliedern<br />

und Beihilfeberechtigten Fragen zur Beihilfeverordnung (BVG).<br />

29

Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Familienkasse<br />

Überblick<br />

Die Familienkasse der <strong>kvw</strong> erfüllt <strong>für</strong> ihre<br />

kommunalen Mitglieder alle Aufgaben rund um das Kindergeld.<br />

Sie ist in dieser Funktion Bundesfinanzbehörde („landesfamilienkasse“).<br />

• Sie entscheidet über die Ansprüche auf Kindergeld.<br />

• Sie erteilt Bescheide über die Festsetzung des Kindergeldes und dessen Aufhebung.<br />

• Sie zahlt das Kindergeld direkt an die Berechtigten aus.<br />

• Sie führt die vorgeschriebenen Einkommensüberprüfungen durch.<br />

• Sie bearbeitet Einsprüche.<br />

• Sie führt – wenn erforderlich – die Prozesse vor dem Finanzgericht.<br />

• Sie berät die Berechtigten.<br />

• Mit ihren Entscheidungen zum Kindergeld liefert sie den Arbeitgebern eine Entscheidungsbasis <strong>für</strong> weitere<br />

kinderbezogene Leistungen in Vergütung und Besoldung.<br />

• Sie erledigt alle Meldepflichten und statistischen Aufgaben, die mit dem Kindergeld verbunden sind.<br />

30<br />

Sibylle Pölking setzt Kindergeld<br />

fest, zahlt es aus und<br />

berät Mitglieder sowie<br />

Kindergeldberechtigte<br />

von A-Z in Kindergeld-<br />

angelegenheiten.

Aktuelles<br />

Für die Familienkasse war das Jahr 20<strong>08</strong> ein Jahr<br />

der Reorganisation:<br />

Januar – Mai 20<strong>08</strong><br />

Durchführung und Abschluss einer gründlichen<br />

Geschäftsprozessanalyse<br />

Vor dem Hintergrund zunehmender Mitgliederzahlen und<br />

steigender fachlicher Anforderungen wurden interne Arbeitsabläufe<br />

überprüft, teilweise neu organisiert und optimiert.<br />

Mai 20<strong>08</strong><br />

<strong>kvw</strong>-Familienkasse zieht um<br />

Aus Platzmangel im Gebäude der <strong>kvw</strong> an der Zumsandestraße<br />

zieht die Familienkasse in ehemalige Büroräume der<br />

Telekom an der Oststraße.<br />

Juni 20<strong>08</strong> – Mai 20<strong>09</strong><br />

Die Einführung einer elektronischen Kindergeldakte<br />

wurde vorbereitet und abgeschlossen<br />

Alle in der Kindergeldakte vorhandenen Dokumente wurden<br />

in einer elektronischen Akte erfasst und stehen dem Sachbearbeiter<br />

nun jederzeit zur Verfügung, um Auskünfte zu geben<br />

und Anträge ohne Aktensuche bearbeiten zu können.<br />

Eingehende und ausgehende Schreiben werden digitalisiert<br />

gespeichert und ermöglichen dem Bearbeiter einen jederzeitigen<br />

schnellen Zugriff.<br />

August – Dezember 20<strong>08</strong><br />

Alle Kindergeldauszahlungen wurden auf ein<br />

einheitliches Abrechnungssystem umgestellt<br />

Für einige Mitglieder erfolgte die Auszahlung des Kindergeldes<br />

noch gemeinsam mit dem Gehalt über das Mitglied.<br />

Durch die Einführung eines einheitlichen Abrechnungsverfahrens<br />

war es möglich, dass die Familienkasse das Kindergeld<br />

<strong>für</strong> alle Mitglieder direkt auszahlt. Alle zahlungsrelevanten<br />

Daten, einschließlich evtl. Rückforderungen und Einzahlungen,<br />

stehen nun übersichtlich zur Verfügung. Bescheide, Anforderungsschreiben<br />

und Information der Mitglieder können<br />

seitdem <strong>für</strong> alle Berechtigten systemunterstützt bzw. automatisiert<br />

erstellt werden.<br />

Rechtlich änderte sich Folgendes:<br />

Dezember 20<strong>08</strong><br />

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Kürzung<br />

der Entfernungspauschale <strong>für</strong> verfassungswidrig<br />

Kindergeldanträge, die 2007 und 20<strong>08</strong> wegen zu hoher<br />

Einkünfte der Kinder abgelehnt werden mussten, werden<br />

wieder aufgegriffen und vielfach mit positivem Ergebnis <strong>für</strong><br />

die Berechtigten neu beschieden.<br />

Am 19.12.20<strong>08</strong> entscheidet der Bundesrat über die<br />

Kindergelderhöhung auf 164 Euro <strong>für</strong> die Kinder 1 und 2,<br />

auf 170 Euro <strong>für</strong> Kind 3 und 195 Euro ab Kind 4<br />

Durch die Umstellung der Kindergeldauszahlung auf ein einheitliches<br />

System konnte schnell gehandelt und das erhöhte<br />

Kindergeld pünktlich zum 01.01.20<strong>09</strong> ausgezahlt werden.<br />

31

Tanja Kitten prüft<br />

Kindergeldansprüche,<br />

setzt Kindergeld fest,<br />

zahlt es aus und berät<br />

Kindergeldberechtigte<br />

sowie Mitglieder zu<br />

Kindergeldangelegenheiten.<br />

Geschäftsverlauf<br />

Seit dem 01.01.2007 kann die <strong>kvw</strong>-Familienkasse als Landesfamilienkasse<br />

die Kindergeldbearbeitung <strong>für</strong> die Mitglieder<br />

übernehmen, wenn sie damit beauftragt wird. Ermächtigungsgrundlage<br />

da<strong>für</strong> ist die Landesfamilienkassenverordnung. Sie<br />

ist seither als Landesfamilienkasse tätig.<br />

Kommunale Arbeitgeber mit Sitz im Gebiet der Kommunalen<br />

Versorgungskassen Westfalen-Lippe können danach die<br />

<strong>kvw</strong> beauftragen, <strong>für</strong> ihre Beschäftigten das Kindergeld festzusetzen<br />

und direkt an sie auszuzahlen.<br />

Die Übertragung der Aufgaben erfolgt im Zusammenhang<br />

mit der Aufnahme als Mitglied durch schriftliche Vereinbarung,<br />

worin die gegenseitigen Rechte und Pflichten, der Zeitpunkt<br />

des Aufgabenübergangs und die Kostentragung geregelt<br />

werden.<br />

32<br />

Die Mitglieder<br />

• entlasten sich damit vollständig von diesen Aufgaben,<br />

• reduzieren ihre Personal- und Sachkosten,<br />

• sichern sich die qualifizierte, rasche und kostengünstige<br />

Bearbeitung,<br />

• erhalten Entscheidungshilfen <strong>für</strong> die tariflichen und besoldungsrechtlichen<br />

Leistungen, die an Kinder gezahlt werden,<br />

• ersparen sich die Auszahlung und Nachweisung des Kindergeldes<br />

und<br />

• ersparen sich den Zeitaufwand, der mit Steuerprüfungen<br />

und Statistiken verbunden ist.<br />

Seit 1996 ist das Kindergeld ein „Familienleistungsausgleich“,<br />

der nach dem Steuerrecht festgesetzt wird. Das Verfahrensrecht<br />

bestimmt die Abgabenordnung. Arbeitgeber des<br />

öffentlichen Dienstes sind zugleich Familienkasse <strong>für</strong> ihre Beschäftigten.<br />

Mit dieser Aufgabe wurden allerdings zunehmend<br />

Ressourcen gebunden: Rechtsprechungen der Finanzgerichte,<br />

diverse Meldepflichten, statistische Erhebungen und umfangreiche<br />

Dienstanweisungen erfordern nämlich fortlaufende

Schulungen und machen die Tätigkeiten komplexer. Insbesondere<br />

bei kleineren Arbeitgebern führt das häufig zu einer<br />

unverhältnismäßig hohen Arbeitsbelastung. Daher plädierten<br />

die öffentlichen Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen <strong>für</strong> eine<br />

zentrale Bearbeitung, was zum Erlass der Landesfamilienkassen-Verordnung<br />

führte. Ergänzend schuf das Bundesfinanzministerium<br />

Ende 2006 die rechtlichen Voraussetzungen, um<br />

im öffentlichen Dienst Kindergeld unabhängig vom Entgelt<br />

und von der Steuerbescheinigung direkt an die Berechtigten<br />

auszuzahlen.<br />

1. MItGlIEDER<br />

Die Landesfamilienkasse der <strong>kvw</strong> hat im Jahr 20<strong>08</strong> 7 neue<br />

Mitglieder aufgenommen und betreute im Dezember 20<br />

kommunale Mitglieder mit rund 11.000 Zahlfällen. Durch die<br />

Begrenzung der Kindergeldberechtigung auf das 25. Lebensjahr<br />

fielen 20<strong>08</strong> allerdings drei Jahrgänge (1981, 1982 und<br />

1983) aus der Kindergeldzahlung, sodass die Zahlfälle trotz<br />

steigender Mitgliederzahlen rückläufig waren.<br />

Das Interesse an einer Übernahme der Kindergeldbearbeitung<br />

ist nach wie vor hoch. Für viele Mitglieder ist bei der Abgabe<br />

der Aufgaben entscheidend, dass neben dem Personal- auch<br />

der Schulungsaufwand deutlich reduziert werden kann. Die<br />

teilweise komplizierten Anspruchsvoraussetzungen aus dem<br />

Steuerrecht und die ständige Weiterentwicklung des Rechts<br />

durch die Finanzgerichte zwingen zu einer permanenten<br />

Aktualisierung der Fachkenntnisse. Nur mit diesen Kenntnissen<br />

können die Standards eingehalten werden, die von der<br />

Fachaufsicht vorgegeben sind.<br />

2. lEIStUNGEN<br />