Bericht WvB 9235 2008 2008-10-21 - Wernher von Braun Schule

Bericht WvB 9235 2008 2008-10-21 - Wernher von Braun Schule

Bericht WvB 9235 2008 2008-10-21 - Wernher von Braun Schule

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Hessisches KultusministeriumInstitut für Qualitätsentwicklung<strong>Bericht</strong>zur Inspektion der<strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong>Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschulein NeuhofSchulbesuch: vom 19.08. bis 22.08.<strong>2008</strong>Schulnummer: <strong>9235</strong>Inspektionsteam: Dr. Ulf BrüdigamAnke KlieweChristian LarfeldOtto Prilop

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof2 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofInhalt:1. Erhebungsmethoden und -instrumente 62. Verwendete Datenquellen und Systematik der Datensammlung <strong>10</strong>3. Charakteristische Merkmale der <strong>Schule</strong> 133.1 Stärken der <strong>Schule</strong> 133.2 Schwächen der <strong>Schule</strong> 134. Qualitätsprofil der <strong>Schule</strong> 154.1 Voraussetzungen und Bedingungen 154.2 Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung 224.3 Führung und Management 254.4 Professionalität 314.5 Schulkultur 364.6 Lehren und Lernen 434.7 Ergebnisse und Wirkungen 57Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 3

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofVorwortDie externe Evaluation <strong>von</strong> <strong>Schule</strong> basiert auf dem „Hessischen Referenzrahmen Schulqualität“1 (HRS). Bei der Schulinspektion werden ausgewählte (priorisierte) Qualitätskriteriendieses Referenzrahmens betrachtet und als Ausgangspunkt für die Evaluation genutzt.Die Dokumentation dieser Kriterien sowie die Darstellung des Verfahrens der Schulinspektionsind dem HRS und dem „Handbuch Schulinspektion“ 2 zu entnehmen.Im folgenden <strong>Bericht</strong> werden die vom Evaluationsteam ermittelten Befunde dargestellt undder <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> sowie der zuständigen Schulaufsicht übergeben. Im erstenTeil werden die verwendeten Erhebungsinstrumente und -methoden der Schulinspektionbeschrieben. Dazu wird auch eine zusammenfassende Tabelle präsentiert, die einen Überblickdarüber verschafft, welche Qualitätskriterien mit welchen Evaluationsinstrumentenerfasst wurden. Im zweiten Teil werden die charakteristischen Merkmale der <strong>Schule</strong> alsStärken und Schwächen benannt. Der dritte Teil enthält die ausführliche Beschreibung derEvaluationsbefunde für die sieben Qualitätsbereiche des HRS.Das Evaluationsteam bedankt sich bei allen an der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> arbeitendenPersonen für die freundliche Aufnahme und die Unterstützung dieser Evaluationsmaßnahme.1 Hessischer Referenzrahmen Schulqualität (HRS). Qualitätsbereiche – Qualitätsdimensionen – Qualitätskriterien.Dritte Fassung, Februar <strong>2008</strong>.http://www.iq.hessen.de2Handbuch Schulinspektion, Informationen zu Konzept, Verfahren und Ablauf der Schulinspektion inHessen. Dritte veränderte Auflage vom April <strong>2008</strong>.http://www.iq.hessen.deInstitut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 5

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof1. Erhebungsmethoden und -instrumenteDas Evaluationsteam bediente sich bei der Inspektion der bei Evaluationen im Bildungsbereichüblichen Datenerhebungsmethoden Dokumentenanalyse, Fragebögen, Beobachtungenund Interviews.■SchulportfoliosVor dem Schulbesuch bearbeitet der Schulleiter (gegebenenfalls unter Beteiligung der erweitertenSchulleitung) das Schulportfolio. Informationen des Schulportfolios nutzen demTeam der Schulinspektion zur Vorbereitung des Schulbesuchs. Das Schulportfolio bestehtaus zwei Teilen (Teil A und Teil B). Im Teil A werden• Grunddaten der <strong>Schule</strong>,• Angaben zu Schülerinnen und Schülern sowie• Angaben zum Personalerfasst. Im Teil B des Schulportfolios nimmt der Schulleiter Stellung zu einzelnen Qualitätsbereichender <strong>Schule</strong>.■DokumentenanalyseGrundlage des <strong>Bericht</strong>s waren folgende Dokumente:• Schulprogramm,• Auszüge aus Konferenzprotokollen (Gesamt-, Schul-, Fachkonferenzen),• Einladungen und Protokolle <strong>von</strong> Dienstversammlungen und Schulleitungssitzungen,• Handreichungen: Soziales Lernen, Methodenlernen, Außerschulische Lernorte, KonzentrationslagerBuchenwald,• Konzeption Schulmediothek,• Ordner Fortbildung,• Ordner Europäische Projekte Litauen,• Beispiele individueller Förderpläne,• Broschüren (u. a. Vorbereitung auf Prüfungen, <strong>10</strong>. Hauptschuljahr, Pädagogische Mittagsbetreuung),• Bausteine eines Konzeptes zur Leseförderung,6 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Terminplan der <strong>Schule</strong>,• Auswahl der Presseartikel,• Festschrift 1973-<strong>2008</strong>,• Rundschreiben,• Informationsbroschüre des Fördervereins,• Lehrberichte, Schul- und Klassenarbeitshefte (Stichproben),• Stunden- und Lehrerpläne inklusive der aktuellen Vertretungspläne.■FragebögenZur Beurteilung der <strong>Schule</strong> wurden Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler befragt.Den Eltern wurden dabei 42, den Schülerinnen und Schülern 66 und den Lehrkräften82 Items (Aussagen) zu den Qualitätsbereichen des Hessischen Referenzrahmens Schulqualitätvorgelegt. Auf die Items kann mit den Antwortkategorien „trifft nicht zu“, „trifft ehernicht zu“, „trifft eher zu“, „trifft zu“ reagiert werden.Zu jedem Kriterium des HRS, auf das sich die Schulinspektion bei der externen Evaluation<strong>von</strong> <strong>Schule</strong>n bezieht, werden in den Fragebögen mehrere Items genannt. Diejenigen Items,die sich inhaltlich auf die gleichen Qualitätsmerkmale (Kriterien) der <strong>Schule</strong> beziehen, werdenbei jeder der befragten Gruppen zusammengefasst.196 Elternteile (die Zahl entspricht einer Quote <strong>von</strong> ca. 14,7 % der Elternschaft bezogen aufdie Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler), 33 Lehrkräfte (ca. 45,2 % des Kollegiums)und 397 Schülerinnen und Schülern (ca. 29,8 % der Schülerschaft) beteiligten sich ander Online-Befragung.Verantwortlich für die Organisation der Befragung der jeweiligen Gruppen <strong>von</strong> Schulgemeindemitgliedernwar der Schulleiter. Die schulischen Gremien sollten dabei einbezogenwerden. Die Erhebung ist nicht repräsentativ.■InterviewsIm Rahmen der Nutzung der Erhebungsmethode Interview wurden jeweils 45- bis120-minütige Interviews einem Leitfaden folgend mit den unten genannten Mitgliedern derSchulgemeinde der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> geführt:Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 7

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• der erweiterten Schulleitung (Schulleiter, stellvertretender Schulleiter, PädagogischerLeiter, Leiterin der Förderstufe, Leiter des Hauptschulzweiges, Leiter des Realschulzweiges,Leiter des Gymnasialzweiges).• acht Lehrkräften (zwei Personalratsmitglieder, sechs Fachsprecher bzw. Fachsprecherinnen),• dem nichtpädagogischen Personal (drei Verwaltungsangestellte, zwei Schulhausverwalter),• acht Schülerinnen und sieben Schülern des 6.-<strong>10</strong>. Jahrgangs (darunter eine Vertreterinder SV, sechs Klassensprecher bzw. Klassensprecherinnen),• vier Müttern und einem Vater der Jahrgänge 6 - <strong>10</strong> (darunter die <strong>Schule</strong>lternbeiratsvorsitzende,drei Klassenelternbeiräte).■Unterrichtsbesuche, Gelände- und GebäuderundgangEs wurden 88 Unterrichtssequenzen bei verschiedenen Lehrkräften beobachtet. Alle Jahrgängesowie nahezu alle Fächer konnten berücksichtigt werden, wobei eine zu den schulischenAnteilen proportionale Verteilung annähernd realisiert werden konnte. Einzelne Beobachtungskriterienkonnten nicht in allen Sequenzen bewertet werden. In diesen Fällen istder Umfang der Stichprobe(n) entsprechend geringer. Das Evaluationsteam bewertet dieKriterien des Qualitätsbereichs VI des Referenzrahmens auf einer vierstufigen Skala. DieAusprägungsvarianten sind <strong>von</strong> 1 („trifft nicht zu“), 2 („trifft eher nicht zu“), 3 („trifft eher zu“)bis 4 („trifft zu“) hinterlegt.Vergleichbar zur Auswertung der Fragebögen werden auch hier Mittelwerte und Streuungensowohl für die Kriterien als auch für die übergeordneten Dimensionen angegeben. Der Mittelwertbeschreibt dabei die durchschnittliche Bewertung des Kriteriums bzw. der Dimensiongemittelt über alle <strong>von</strong> den verschiedenen Inspektorinnen und Inspektoren beobachtetenUnterrichtssequenzen. Die Streuung drückt aus, wie unterschiedlich die Beobachtungen imHinblick auf einzelne Kriterien bezogen auf alle besuchten Unterrichtseinheiten sind.Der Schulgelände- und Gebäuderundgang wurde gemeinsam mit dem Schulleiter, demstellvertretenden Schulleiter, dem Schulhausverwalter und zwei Vertretern des Schulträgersdurchgeführt. Zur Vorstrukturierung und nachträglichen Systematisierung der Eindrückewährend des Rundgangs über Schulgebäude und -gelände bearbeitet das Evaluationsteameine Checkliste.8 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof■Präsentation der <strong>Schule</strong>Zusätzlich hat die <strong>Schule</strong> dem Inspektionsteam gegenüber ihr besonderes Profil in einer 45-minütigen Präsentation mit folgenden Inhalten dargestellt:• Gesellschaftliche Veränderungsprozesse,• strukturelle Reaktionen der <strong>Schule</strong> (Unterrichtsplanung, Methodenwoche, Fortbildung,Pädagogische Tage, Pädagogische Mittagsbetreuung),• besondere Arbeitsschwerpunkte (<strong>Schule</strong> und Gesundheit, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz,Beraten / Fördern / Erziehen),• Kooperationsbeziehungen (Unternehmen, Vereine / Institutionen, Schulträger).Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 9

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof2. Verwendete Datenquellen und Systematikder DatensammlungAlle oben beschriebenen Instrumente und Verfahren sind so konstruiert, dass sie spezifischeInformationen zu den Kriterien des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität erfassen.Dabei ist für die einzelnen Kriterien definiert, welche Informationen für die Schulinspektionzentral sind (eine Übersicht über diese „Kerninformationen“ findet sich auf der beigefügtenCD). Schulspezifische Besonderheiten, die über diese Kerninformationen hinausgehen,fließen zusätzlich mit in die Zusammenfassung ein. Durch dieses Prinzip ist gewährleistet,dass alle hessischen <strong>Schule</strong>n grundsätzlich in gleicher Weise betrachtet werden,aber dennoch in ihrer Besonderheit wahrgenommen werden.Bei der Sammlung und Auswertung der Informationen, auf denen sich die abschließendenQualitätsaussagen begründen, wird darauf geachtet, dass Befunde durch mehrere Erhebungsmethodenund aus unterschiedlichen Perspektiven abgesichert sind.Die Bewertung eines Kriteriums beruht immer auf der Zusammenschau aller Informationenaus allen Instrumenten. Sie stellt damit die abschließende Stufe des Urteilsprozesses durchdas Team der Schulinspektion dar und bildet die Grundlage für den vorliegenden <strong>Bericht</strong>.Den Beschreibungen der Evaluationsergebnisse für die einzelnen Qualitätsbereiche wird,mit Ausnahme des Qualitätsbereichs I, jeweils eine Profillinie vorangestellt, die die Bewertungder Qualitätskriterien graphisch darstellt.Bei der Darstellung der Evaluationsergebnisse der <strong>Schule</strong> bezogen auf die sieben Qualitätsbereichewerden die spezifischen oder konkreten Datenquellen für die Qualitätsaussagenim Text nur dann erwähnt, wenn sie widersprüchliche Informationen enthalten bzw.wenn die Qualitätsaussage nur durch eine einzelne Datenquelle belegt wird. DetaillierteInformationen zu den Ergebnissen der Online-Befragungen und den Unterrichtsbeobachtungenfinden Sie auf der dem <strong>Bericht</strong> beigelegten CD.Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, zu welchen Kriterien aus welchen QuellenInformationen vorliegen.<strong>10</strong> Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

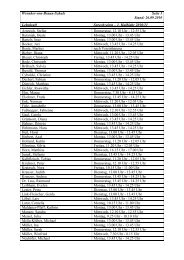

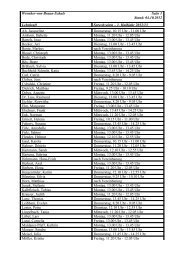

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofDaten/Dokum.Fragebögen SR UB InterviewsSchulportfolioSchuldokumenteLehrkräfteElternSchüler/innenSchulrundgangQB IUnterrichtsbeobachtungSchulleitungLehrkräfteElternSchüler/innenNichtpäd. PersonalI. Voraussetzungen und Bedingungen QB IIII.1.2 Schulprogramm als ArbeitsgrundlageII.2.2 Evaluation als Steuerungsinstrument.II.2.3 Ermittlung des HandlungsbedarfsIII.1.1Umsetzung verbindlicher Vorgaben III.1.2 Konzept der „lernenden <strong>Schule</strong>“ QB IIIIII.2.1 Prinzip <strong>von</strong> Partizipation, Delegation,Transparenz III.3.1 Personalentwicklungskonzept III.3.3 Jahresgespräche IV.1.1 Fortbildung der Lehrkräfte QB IVIV.2.1 Weitergabe <strong>von</strong> Wissen undErfahrungenIV.2.2 Verständigung über Schülerinnenund SchülerV.1.2 Freundlicher zwischenmenschlicherUmgangV.1.4 Eröffnung <strong>von</strong> Gestaltungsspielräumen QB VV.2.3 Aktive Einbindung Eltern V.2.4 Beratungsangebote V.3.2 Kooperation und Schulpartnerschaften VI.1.2 Anwendungssituationen QB VIVI.1.3 Anknüpfen an Erfahrungen VI.1.4 Wiederholen und Üben Die Bezeichnungen der Kriterien sind verkürzt. Einen Überblick über den genauen Wortlaut erhalten Sie anhand der Übersichtim Anhang oder unter der entsprechenden Nummerierung im HRS.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 11

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofDaten/Dokum.Fragebögen SR UB InterviewsSchulportfolioSchuldokumenteLehrkräfteElternSchüler/innenSchulrundgangUnterrichtsbeobachtungSchulleitungLehrkräfteElternSchüler/innenNichtpäd. PersonalVI.1.5 Überfachliche Kompetenzen VI.1.6 Aktivierender Unterricht. QB VIVI.2.1 Strukturierung des UnterrichtsVI.2.2 Offenlegung <strong>von</strong> Zielen,InhaltenVI.2.3 Variabilität <strong>von</strong> LernarrangementsVI.2.4 Lernwirksame Nutzung derUnterrichtszeitVI.2.5 Reflexion <strong>von</strong> Prozessenund ErgebnissenVI 2.7 Transparenz <strong>von</strong> Leistungserwartungund -bewertungVI.3.1 Diagnostik <strong>von</strong> individuellenLernständenVI.3.2 Individualisierte Zugängezum KenntniserwerbVI.3.3 Individuelle Leistungsrückmeldungen VI.3.4 Selbstständiges Lernen VI.3.5 Kooperatives Lernen VI.3.6 Förder- und ErziehungskonzeptVI.4.1 Umgang <strong>von</strong> Lehrkräftenund Schülerinnen und SchülerVI.4.2 Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft VI.4.3 Regeln und Rituale VI.4.4 Anregende Gestaltung derLernumgebungVII.1.1 Zielerreichung bezogenauf Standards und Curricula QB VIIVII.4.1 Bewertung der Lernerträge VII.4.2 Bewertung Erziehungsarbeit/überfachliche Kompetenzen Die Bezeichnungen der Kriterien sind verkürzt. Einen Überblick über den genauen Wortlaut erhalten Sie anhand der Übersichtim Anhang oder unter der entsprechenden Nummerierung im HRS.12 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof3. Charakteristische Merkmale der <strong>Schule</strong>3.1 Stärken der <strong>Schule</strong>• Im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreuung eröffnet die <strong>Schule</strong> ihren Schülerinnenund Schülern ein breites Bildungs- und Förderangebot.• Die <strong>Schule</strong> hat in wichtigen Bereichen Erfahrungen mit der Evaluation der schulischenArbeit gesammelt und dabei unterschiedliche Evaluationsinstrumente adäquateingesetzt.• Die Fortbildungsbereitschaft der Lehrkräfte ist hoch. Fortbildungen werden systematischzur Weiterentwicklung der Lehrerprofessionalität und gezielt als Mittel zur<strong>Schule</strong>ntwicklung genutzt.• Die Schülerinnen und Schüler sind überaus aktiv in die Gestaltung der <strong>Schule</strong> eingebundenund übernehmen in vielen Bereichen Verantwortung für die <strong>Schule</strong> unddas soziale Miteinander.• Die <strong>Schule</strong> unterstützt Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit einem umfangreichenBeratungsangebot.• Der Unterricht ist gut strukturiert und durch eine sehr lernwirksame Nutzung der Unterrichtszeit,die umfassende Einhaltung <strong>von</strong> Regeln, ein hohes Maß an Anstrengungs-und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler sowie durch guteAnschlussfähigkeit und Anwendungsorientierung des Gelernten gekennzeichnet.3.2 Schwächen der <strong>Schule</strong>• Die Schulprogrammarbeit wird nicht ausreichend kontinuierlich durch eine Steuergruppebegleitet und setzt zu wenig am in Evaluationen ermittelten Handlungsbedarfan. Nur einige Umsetzungsplanungen zu aktuellen schulischen Entwicklungsvorhabensorgen für Verbindlichkeit bei der Realisierung.• Kooperationsbereitschaft, Engagement zu produktiver Zusammenarbeit und Verantwortungsübernahmewerden zu wenig durch eine Verständigung über längerfristigeZiele der <strong>Schule</strong>, die Arbeit an einem gemeinsamen Leitbild (Vision) und die offeneThematisierung <strong>von</strong> Konflikten unterstützt.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 13

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Die unterschiedlichen lernrelevanten Voraussetzungen und -erfolge der Schülerinnenund Schüler werden im Regelunterricht nicht ausreichend berücksichtigt.• Die Lehrkräfte machen den Schülerinnen und Schülern Ziele und Inhalte des Unterrichtswenig transparent und regen zu selten zur Reflexion <strong>von</strong> Zielerreichung undLernprozessen an.14 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4. Qualitätsprofil der <strong>Schule</strong>4.1 Voraussetzungen und Bedingungen■Grunddaten der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong>SchulformSchulträger:Schulaufsicht:Kooperative GesamtschuleLandkreis FuldaStaatliches Schulamt für den Landkreis Fulda■Schülerinnen und SchülerSchülerinnen und SchülerErhebung letzte Herbststatistik bzw. vom Nov. 2007 Statistik <strong>2008</strong>/2009Anzahl der Schülerinnen und SchülerFörderstufe314HS-Zweig174RS-Zweig543GY-ZweigSEK I328gesamt1359da<strong>von</strong> weiblich: 629 männlich: 730Schülerinnen und Schülermit MigrationshintergrundAnzahl:Prozentualer Anteil an Schülerschaft:4 0,3 %SchuB-Klassen Anzahl: keineProgramme für Seiteneinsteiger/innen zur FörderungDeutsch als<strong>von</strong> Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Her-Programm:ZweitspracheI-KlasseSonstigekunftssprache(DaZ)Anzahl: 4 - -Klassen bzw. Kurse pro Jahrgang und ggf. Schulzweig(SZ), (FöS = Förderstufe), (HS = Hauptschulzweig),(RS = Realschulzweig), (GY = Gymnasialzweig)SZ 5 6 7 8 9 <strong>10</strong> 11 12 13 ∑FöS 6 6 - - - - - - - 12HS - - 2 3 3 1 - - - 9RS - - 5 5 4 5 - - - 19GY 2 2 2 2 2 2 - - - 12Förder-HS-RS-GY-Durchschnittliche Klassenstärke:stufeZweigZweigZweigAnzahlKlassenstufen27,4<strong>21</strong>,630,229,0Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 15

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofLernhilfe 2 5+7Erziehungshilfe 3 6, 7, <strong>10</strong>Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischenFörderbedarf im Sinne derSprachheilschule 0 -Sinnesschädigungen 0 -Körperbehinderte 12 5-<strong>10</strong>Praktisch Bildbare 0 -<strong>Schule</strong> für Kranke 0 -BFZ 11 5-7Schülerinnen und Schüler mit besonderem FörderbedarfPräventive Förderung durch / beiSprachheilambulanz 0 -Kleinklasse für Erz. Hilfe 0 -LRS 27 5-<strong>10</strong>Dyskalkulie 0 -Hochbegabung 0 -Die Schülerinnen und Schüler der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> kommen vornehmlich ausden umliegenden Grundschulen der Gemeinden Kalbach, Flieden und Neuhof sowie in geringeremMaße aus einigen Ortsteilen <strong>von</strong> Eichenzell. Die Gemeinden weisen eine eherländliche Struktur auf mit einigen Großunternehmen (Kali und Salz, Firmengruppe DamianWerner, Rensch-Haus). Daneben überwiegen Kleinbetriebe des Handwerksbereiches.Die Voraussetzungen der in die 5. Klasse aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler werden<strong>von</strong> der Schulleitung als relativ homogen beschrieben. Es gibt nur sehr wenige Schülerinnenund Schüler mit Migrationshintergrund, die in der Regel gut integriert sind.Ca. 1200 Schülerinnen und Schüler der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> sind Fahrschülerinnenund -schüler, mehrere Abfahrtstermine der Busse sind notwendig. Die Schülerinnen undSchüler sind aufgrund unzureichender Buskapazitäten nach Aussagen aller Gruppen derSchulgemeinde Verspätungen und Wartezeiten ausgesetzt. Lehrkräfte, die Busaufsichtenstellen, berichten <strong>von</strong> bis zu 45 Minuten Aufsichtszeit.■PersonalLehr- und SchulpersonalErhebung letzte Herbststatistik bzw. vom November 2007 Stichtag 01.<strong>10</strong>.2007• Personal des Landes Hessen Gesamtanzahl: 73da<strong>von</strong> weiblich: 37 männlich: 3616 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofDurchschnittsalter der Lehrkräfte 44,4Stammlehrkräfte Anzahl Stunden gesamtVollzeitkräfte 56 1386,5Teilzeitkräfte <strong>10</strong> 177Weitere Lehrkräfte Anzahl Stunden gesamtLehrkräfte mit Vertretungsvertrag 4 89Abordnungen <strong>von</strong> anderen <strong>Schule</strong>n 1 7Abordnungen an andere <strong>Schule</strong>n 2 23Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) 8 48• Personal des Schulträgers Anzahl Stunden gesamtNichtpädagogisches PersonalVerwaltungsangestellte 3 85Schulhausverwalter 2 60• Personal weiterer Träger (z. B. Kirche) Anzahl Stunden gesamtFunktion: Pfarrer 2 8Die Unterrichtsversorgung an der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> für das Schuljahr <strong>2008</strong>/2009wird <strong>von</strong> Seiten der Schulleitung als problematisch beschrieben, da die Zuweisung derPlanstellen auf Basis der Schülerzahlen nicht vollständig erfolgt ist. Innerhalb der Lehrerschaftgibt es nach Angaben der Schulleitung ca. <strong>10</strong> % eingeschränkt Beschäftigte aufgrund<strong>von</strong> Krankheiten. Zirka fünf Lehrkräfte stellen seit mehreren Jahren aus persönlichen GründenVersetzungsanträge, denen bisher nicht entsprochen wurde.Die während der Inspektion interviewten Lehrkräfte sowie die Schulleitung sehen einendrängenden Bedarf, die <strong>Schule</strong> mit Stellen für Schulsozialarbeit zu versorgen.Die Stellenversorgung mit Fachkräften für die Hausverwaltung sehen die Schulleitung unddie Hausverwalter insbesondere nach der Einrichtung der pädagogischen Mittagsbetreuungund damit steigender Anforderungen als nicht hinreichend an. Die vom Schulträger zugesagteHilfe ist bislang nicht erfolgt.■Gebäude, Gelände und AusstattungSchulgebäude, Klassen- und Fachräume und das sonstige Raumangebot bieten insgesamtgute Lern- und Arbeitsbedingungen.• Der äußere Gesamtzustand der Gebäude ist gepflegt und ansprechend.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 17

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Offene Arbeitsbereiche existieren in allen drei Trakten.• Mit der „Grünen Zone“ und der „Stillen Zone“ sind großzügige Aufenthaltsbereichefür Schülerinnen und Schüler außerhalb der Klassen eingerichtet.• Der Verwaltungstrakt bietet ausreichend Büros für alle Mitglieder der Schulleitung.• Elternsprechzimmer und Konferenzräume sind vorhanden.• In der neuen Mediothek der <strong>Schule</strong> gibt es PC-Arbeitsplätze für Lehrende und Lernende,für einzelne Klassen kann dort Unterricht stattfinden.• Die durch Werke des Kunstunterrichts ansprechend gestaltete Cafeteria ist ausreichendgroß gemessen an der Zahl der dort speisenden Schülerinnen und Schülersowie Lehrkräfte.• Die Ausstattung mit Klassen- und Fachräumen sowie sonstigen Räumen ist angemessen,vor zwei Jahren wurde ein Anbau mit weiteren Klassenräumen eröffnet.• Ein Klassenzimmer im Freien im Bereich eines Schulhofs kann unterrichtlich genutztwerden.• Die Sporthalle bietet ausreichend Platz für Schulfeste und -feiern.• Schülervertretung und Schulsanitäter haben eigene Räume für ihre Tätigkeit.• Die Toilettenanlagen sind in einem guten und gepflegten Zustand.• Die Belüftung der <strong>Schule</strong>, vor allem der fensterlosen Klassen- und Fachräume, istinsbesondere im Sommer eingeschränkt. Die Schülerinnen und Schüler sowie dieLehrkräfte bemängeln stickige Räume und die dadurch erschwerten Lernbedingungen.• Ältere, verschmutzte Teppiche in der „Grünen Zone“ und in einigen Klassenräumenwerden <strong>von</strong> den Schülerinnen und Schülern als abstoßend empfunden.In einigen Bereichen herrscht räumliche Enge.• In einigen Klassen- und Fachräumen herrscht aufgrund der Klassenstärken Enge,z. B. im naturwissenschaftlichen Trakt (Übungsräume) oder im Fachbereich Kunst.• Im Verwaltungsbereich fehlt ein zusätzlicher Raum für das Sekretariat, in dem ohnePublikumsverkehr ungestört gearbeitet werden kann.• Das Lehrerzimmer eignet sich als Aufenthalts- und Informationsraum für alle Lehrkräftenur bedingt. Durch die Einrichtung der Pädagogischen Mittagsbetreuung ist18 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhofzusätzliches Personal an der <strong>Schule</strong> tätig, was einen steigenden räumlichen Bedarfnach sich zieht.• Eine Lehrerbibliothek ist vorhanden, in der wenige Lehrkräfte arbeiten können.Die Schulhöfe sind mit Einschränkungen für eine aktive Pausengestaltung geeignet.• Es gibt vier Pausenhöfe. Einer da<strong>von</strong> steht allein den Jahrgängen 5 und 6 zur Verfügung,um den Schülerinnen und Schülern einen geschützten Raum zu bieten.• Der Schulhof verfügt über Unterstände zum Schutz vor Regen.• Die waldreiche Umgebung in der Nähe kann für Unterrichtsgänge oder Bewegungszeitengenutzt werden.• Tischtennisplatten und ein Multifunktionssportfeld stehen für sportliche Aktivitätenzur Verfügung.• Schulteiche und Schulgarten sind nutzbar für Unterricht und AG-Angebote.• Spielgeräte werden durch Schülerinnen und Schüler verliehen.• Zonen für die gezielte Bewegungsförderung oder ausgewiesene Ruhezonen sindnur ansatzweise vorhanden.Die Sportanlagen sind mit Einschränkungen angemessen.• Der <strong>Schule</strong> steht eine Vier-Felder-Halle mit einem im Jahr <strong>2008</strong> erneuerten Hallenbodenzur Verfügung. Die Halle verfügt über eine große Tribüne.• Im Bereich der Turnhalle wird zudem ein Multifunktionsraum für Aerobic, Zirkeltraining,Tanz und Koordinationsspiele genutzt.• Gemeinsam mit dem Turnverein Neuhof nutzt die <strong>Schule</strong> ein unlängst übergebenesDFB-Minifußballfeld.• Ein Außensportplatz, den die Gemeinde Neuhof der <strong>Schule</strong> zur Verfügung stellt,wird für Leichtathletikdisziplinen genutzt. Als Mangel der Außensportanlage wird <strong>von</strong>der Schulleitung die fehlende Kunststofflaufbahn genannt.• Auf dem Pausenhof 2 wurde 2007 eine Tartanfläche für die drei Ballsportarten Basketball,Fußball und Volleyball angelegt.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 19

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Die Kapazitäten der Sporthalle reichen nach Angaben der Schulleitung nicht aus,um in allen Klassen eine dritte Sportstunde zu erteilen.• Seit Schließung des Allwetterbades Neuhof kann kein ordnungsgemäßer Schwimmunterrichtmehr angeboten werden.Die Ausstattung der <strong>Schule</strong> ist gut und wird durch einen aktiven Förderverein bereichert.• In der Mediothek gibt es eine Smartboard–Beamer–Kombination sowie zehn PC-Arbeitsplätze. Insbesondere durch Spenden des Fördervereins und Buchpatenschaftenweist die Mediothek einen modernen Buch- und Zeitschriftenbestand auf.• Im naturwissenschaftlichen Zweig ist der Fachbereich Chemie gut ausgestattet, inden Fachbereichen Physik und Biologie besteht Modernisierungsbedarf.• Vier Informatikräume mit insgesamt 60 PCs stehen zur Verfügung und werden einemPlan folgend genutzt.• In der Lehrerbibliothek gibt es 2 PC-Arbeitsplätze.• Die Ausstattung innerhalb des Verwaltungsbereichs wird <strong>von</strong> der Schulleitung unddem nichtpädagogischem Personal positiv bewertet.• Videos und DVDs sind in der LMF-Bücherei archiviert und können ausgeliehen werden.• In jedem Klassenraum steht ein Overheadprojektor.• Fachräume, wie die beiden Lehrküchen, die Schreinerei, der Ochersterraum unddas Fotolabor, sind gut ausgestattet.• Der Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong>Neuhof e. V. unterstützt die <strong>Schule</strong> mit finanziellen Mitteln für zusätzliche Ausstattung(z. B. Laptops, Sportgeräte, Pausenspiele, Ausstattung der Schulsanitäter,Bühnenpodeste).20 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof■Bildungsangebote, Betreuungsangebote und FörderangeboteDie <strong>Schule</strong> verfügt über ein zeitgemäßes und vielfältiges Bildungs-, Betreuungs- undFörderangebot.• Im Rahmen der Pädagogischen Mittagsbetreuung können die Schülerinnen undSchüler an drei Nachmittagen zahlreiche (ca. 25) und vielseitige Arbeitsgemeinschafts-bzw. Wahlpflichtangebote sowie eine fachspezifische und jahrgangsbezogeneHausaufgabenbetreuung, eine Lernzeit mit Aufsicht oder offene Angebote inAnspruch nehmen. Zirka 400 Schülerinnen aller Schulzweige und -stufen haben sichin die Nachmittagsangebote eingewählt.• Für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten in den Hauptfächern werdenFördermaßnahmen angeboten.• Die <strong>Schule</strong> bietet einzelnen Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, auf verschiedenenNiveaustufen zu lernen (z. B. fachspezifische Anbindungen <strong>von</strong> Hauptschulschülerinnenund -schülern an den Realschulzweig; Möglichkeit, den Schulzweig beiüberdurchschnittlichen Leistungen zu wechseln).• In Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie des Landkreises Fulda und demNetzwerk für Erziehungshilfe sind Hilfen für verhaltensauffällige Schülerinnen undSchüler eingerichtet.• Im Rahmen der Zusammenarbeit der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> mit dem NetzwerkHauptschule werden Hauptschülerinnen und -schüler gemäß berufsorientierterSchwerpunkte gefördert.• Mit den umliegenden Grundschulen, einer Grundschule mit Förderstufe, einer Förderschulefür Lernhilfe und den aufnehmenden Gymnasien der Stadt Fulda erfolgennach Angaben der Schulleitung Abstimmungen des regionalen Bildungsangebots.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> <strong>21</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4.2 Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung■Zentrale Evaluationsergebnisse für die Kriterien des Qualitätsbereiches43<strong>21</strong>II.1.2 Schulprogramm alsArbeitsgrundlageII.2.2 Evaluation alsSteuerungsinstrumentII.2.3 Ermittlung des Handlungsbedarfs■Schulprogramm als ArbeitsgrundlageDas Schulprogramm wird bedingt als Grundlage für die schulische Arbeit genutzt.• Zur Überarbeitung des Schulprogramms wurde im Juli 2006 eine Steuergruppe eingesetzt,die seit der Verabschiedung des Schulprogramms im Juni 2007 nicht mehraktiv ist. Eine kontinuierlich, regelmäßig und verbindlich arbeitende Steuergruppezur Schulprogrammarbeit ist an der <strong>Schule</strong> nicht eingerichtet.• Im Prozess der Überarbeitung wurde auf Gesamtkonferenzen über den Stand derSchulprogrammarbeit berichtet.• Die Arbeit der Fachschaften ist mit der Schulprogrammarbeit durch die Beteiligungder Fachsprecher an der Steuergruppe verzahnt.• Arbeitsschwerpunkte mit deutlichem Fachbezug werden teilweise in den Fachkonferenzenbesprochen.• Über den Stand der Arbeit an einzelnen Arbeitsschwerpunkten wird auf Gesamtkonferenzenberichtet (u. a. Fortbildungsplan, Time-out-Raum, Schulhomepage).• Arbeitsgruppen sind mit der Umsetzung <strong>von</strong> Arbeitsschwerpunkten befasst (z. B.Pausengestaltung, Schulhofgestaltung). Dokumentationen des Arbeitsprozesses liegennur teilweise vor.22 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Teile des Schulprogramms werden erkennbar in der praktischen Arbeit umgesetzt(u. a. Pädagogische Mittagsbetreuung, Buslotsen, Beratungsteam)• Das Schulprogramm ist über die Homepage der <strong>Schule</strong> der gesamten Schulgemeindegut zugänglich.• Thematische Schwerpunkte und Inhalte des Schulprogramms sind den Lehrkräftenund der Schulleitung bekannt. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler kennen siekaum.• Die Ausführungen zu den Entwicklungsschwerpunkten sind im Schulprogramm sehrunterschiedlich, zum Teil sind Zielbestimmungen sehr global, es fehlen Zeitplanungen,Maßnahmenpläne und Evaluationsmaßnahmen.■Evaluation als SteuerungsinstrumentDie <strong>Schule</strong> führt Evaluationen zu ausgewählten Schwerpunkten teilweise in hoherQualität durch.• In mehreren Bereichen wurde der Erfolg der schulischen Arbeit evaluiert (u. a. Zufriedenheitin der Schulgemeinde, Methodenwoche, Pädagogische Tage).• Die <strong>Schule</strong> evaluiert systematisch die weitere Leistungsentwicklung <strong>von</strong> Schülerinnenund Schülern des Real- und Gymnasialzweiges, die an weiterführende <strong>Schule</strong>nabgegeben werden. Über die Ergebnisse wird in der Gesamtkonferenz berichtet.• Der Effizienz des Fortbildungsplans des abgelaufenen Schuljahrs wird auf derGrundlage der Auswertung <strong>von</strong> Fragebögen in der Gesamtkonferenz evaluiert; Konsequenzenfür die weitere Fortbildungsplanung werden daraus abgeleitet.• Evaluationsergebnisse und extern bereit gestellte Daten (u. a. Mathematikwettbewerb,zentrale Abschlussprüfungen) werden dokumentiert, in der <strong>Schule</strong> vorgestelltund diskutiert (u. a. im Rahmen <strong>von</strong> Gesamt- und Schulkonferenzen, FachkonferenzMathematik).• Als Konsequenzen der Auswertungen werden in den Fachkonferenzen Maßnahmen(u. a. Einführung der Hamburger Schreibprobe, Verabredungen zum Wiederholenund Üben) abgeleitet.• In einigen Fällen werden Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung des Unterrichtsbefragt.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 23

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Zur internen Evaluation werden verschiedene Instrumente eingesetzt (u. a. Reflexionsgespräche,Fragebögen, Zielscheibe).• Eine systematische Verzahnung zwischen extern bereit gestellten Daten und internenEvaluationsvorhaben ist nicht erkennbar.• Die Bedeutung der Evaluation als Steuerungsinstrument der schulischen Arbeit wird<strong>von</strong> den verschiedenen Gruppen der Schulgemeinde sehr unterschiedlich bewertet.■Ermittlung des HandlungsbedarfsAus den erhobenen Daten werden nur ansatzweise konkrete Planungen abgeleitet.• Die Ergebnisse <strong>von</strong> Evaluationen (u. a. Zufriedenheitsanalyse, Leistungsentwicklungin der Sekundarstufe II) und Leistungsüberprüfungen (v. a. zentrale Abschlussprüfungenund Mathematikwettbewerb) werden in den Gremien thematisiert und teilweisenach Stärken und Schwächen ausgewertet.• Der Zusammenhang zwischen Ergebnissen aus Evaluationen (z. B. Zufriedenheitsanalyseder Eltern der drei Schulzweige, Leistungsentwicklung in der SekundarstufeII) und der Steuerung <strong>von</strong> konkreten Entwicklungsvorhaben ist nur teilweise – wiebei der Evaluation der Methodenwoche – nachvollziehbar.• Die konkrete Weiterarbeit mit den Ergebnissen ist nicht deutlich erkennbar. Maßnahmenpläne,die dezidiert zur Sicherung <strong>von</strong> Stärken oder zur Beseitigung <strong>von</strong>Schwächen aufgestellt werden, liegen nicht vor.• Der im Schulprogramm benannte Handlungsbedarf ist vorrangig auf pädagogischeÜberlegungen (u. a. Lernen vor Ort, fächerübergreifender Unterricht) eine Reflexionder täglichen Schul- und Unterrichtsarbeit (u. a. Streitschlichter, Elearning) und bildungspolitischeVorgaben (u. a. Leseförderung, Individuelle Förderpläne) und nurwenig erkennbar auf konkrete Evaluationsergebnisse zurückzuführen.24 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4.3 Führung und Management■Zentrale Evaluationsergebnisse für die Kriterien des Qualitätsbereiches43<strong>21</strong>III.1.1 Umsetzung verbindlicherVorgabenIII.1.2 Konzept der „lernenden<strong>Schule</strong>“III.2.1 Prinzip <strong>von</strong> Partizipation,III.3.1Delegation, Transparenz PersonalentwicklungskonzeptIII.3.3 Jahresgespräche■Umsetzung verbindlicher VorgabenDie Schulleitung setzt verbindliche Vorgaben weitgehend um und nutzt schulischeGestaltungsspielräume angemessen.• Maßnahmen zur Umsetzung verbindlicher Vorgaben werden in den regelmäßigstattfindenden Schulleitungssitzungen beraten und beschlossen.• Die Lehrkräfte werden über rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben auf Gesamt,Zweig- und Fachkonferenzen informiert (u. a. Unterrichtsgarantie Plus, Ganztagsschulenach Maß, Fortbildungsportfolio, Zentrale Abschlussprüfungen).• An den Fachkonferenzen nimmt ein Mitglied der erweiterten Schulleitung teil, umhinsichtlich verbindlicher Vorgaben und rechtlicher Rahmenbedingungen beraten zukönnen.• Protokolle der Fachkonferenzen werden vom Pädagogischen Leiter zentral gesammelt.• In Informationsbriefen werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgabenan Eltern kommuniziert.• Wichtige Informationen werden im Lehrerzimmer über Informationswände bekanntgegeben.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 25

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Im Schulprogramm wird konzeptionell auf eine Reihe <strong>von</strong> verbindlichen Vorgabenreagiert (u. a. Anfertigung individueller Förderpläne, Leseförderung). Die Wirksamkeitdieser Konzepte ist im Unterricht jedoch kaum beobachtbar.• Verbindliche Vorgaben werden aber auch in der Praxis umgesetzt, ohne konzeptionellabgesichert zu sein (v. a. Strategisches Ziel 3).• Die Schulleitung berücksichtigt bei der Terminsetzung für Entwicklungsvorhaben,z. B. Überarbeitung des Schulprogramms, Erstellung des Lesekonzeptes, die zeitlichenRessourcen der Lehrkräfte.• Die Schulleitung unterstützt die Kooperationsstrukturen in der <strong>Schule</strong> dadurch, dassKoordinationsstunden im Stundenplan ausgewiesen werden.• Der Einsatz <strong>von</strong> Deputatstunden zur Unterstützung bei der Umsetzung <strong>von</strong> Vorgabenund für die <strong>Schule</strong>ntwicklung wurde im letzten Jahr zwischen Schulleitung undKollegium kontrovers diskutiert.• Die Einsichtnahme in die schriftlichen Leistungsnachweise durch die Schulleitung erfolgtnur punktuell.• Teilweise wird die verbindliche Umsetzung schulinterner Vereinbarungen durch dieSchulleitung stark unterstützt, z. B. das Methodentraining und die Vermittlung überfachlicherKompetenzen.• Die Umsetzung <strong>von</strong> rechtlichen Vorgaben (u. a. VOLRR) wird dadurch unterstützt,dass Lehrkräfte die Gelegenheit erhalten, an entsprechenden Fortbildungen teilzunehmen.■Konzept der „lernenden <strong>Schule</strong>“Die Schulleitung orientiert sich in ihrem Führungshandeln ansatzweise am Prinzipder „lernenden <strong>Schule</strong>“.• Dem Schulprogramm ist ein Leitbild vorangestellt, in dem allgemeine Grundsätzeder Arbeit der <strong>Schule</strong> umrissen werden. Als solches ist es in der <strong>Schule</strong> wenig implementiert.• Maßnahmen der Schulleitung zur Arbeit an einem in der Schulgemeinde gemeinsamgetragenen Leitbild (Vision) für die Weiterentwicklung der <strong>Schule</strong> sind derzeit nichterkennbar.26 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Innerhalb der Schulgemeinde hat kein Verständigungsprozess über die langfristigenZiele der <strong>Schule</strong> stattgefunden. Beispielsweise wurden bislang der Beitrag der verschiedenenSchulzweige zur Außenwirkung der <strong>Schule</strong>, die Bedeutung des Gesamtschulgedankenssowie die Option der Rückkehr zu einer neunjährigen Gymnasialzeitnicht diskutiert.• Die Schulleitung hat den Aufbau der Pädagogischen Mittagsbetreuung initiiert unddie Weiterentwicklung der <strong>Schule</strong> in diesem Bereich maßgeblich gesteuert. Die sichdaraus ergebenden längerfristigen Arbeitsvorhaben und Arbeitsschritte sind weitgehendtransparent gemacht worden.• Der Schulleitung gelingt es zum großen Teil, durch ausreichende Informationen fürAkzeptanz bei angestoßenen Veränderungsprozessen zu sorgen.• Von einem Teil der Lehrkräfte wird die Weiterentwicklung der <strong>Schule</strong> zur Ganztagsschulesowie die Separierung und Profilierung des Gymnasialzweiges kritisch gesehen.• Zur Verbesserung der innerschulischen Kommunikation hat die Schulleitung eineAbfrage zu Kommunikationsstörungen und Problemfeldern des Schulleitungshandelnsdurchgeführt. Die Arbeit an den konkreten Problemen ist nur in Ansätzen erkennbar,zielführende Lösungsansätze fehlen. Dies gilt beispielsweise für Konfliktezwischen Lehrkräften und Schulleitung, die sich u. a. aus der Unzufriedenheit derLehrkräfte mit der Arbeitsbelastung durch die Pädagogische Mittagsbetreuung ergeben.• Lehrkräfte mit innovativen Ideen bekommen die Möglichkeit, ihre Ideen in Schulleitungssitzungendarzulegen. Gegebenenfalls werden diese dann in Gesamtkonferenzendem Kollegium vorgestellt und entsprechende Beschlüsse gefasst (z. B. Timeout-Raum).• Die Schulleitung unterstützt maßgeblich die Durchführung Pädagogischer Tage(2006: Umgang mit schwierigen Unterrichtssituationen; 2007: <strong>Schule</strong> und Bewegung;<strong>2008</strong>: <strong>Schule</strong> und Gesundheit).Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 27

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof■Prinzip <strong>von</strong> Partizipation, Delegation, TransparenzDie Schulleitung steuert die Organisations- und Verwaltungsprozesse umfassendnach den Prinzipien <strong>von</strong> Partizipation, Delegation und Transparenz.• Das Schulprogramm informiert über die Arten <strong>von</strong> Konferenzen und deren Gegenständesowie die beteiligten Gruppen.• Die Schulleitung stellt sicher, dass die verschiedenen Gruppen der Schulgemeindeangemessen in die Entscheidungsprozesse einbezogen sind. Unter anderem werdendie Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten und Rechte der SV sowieder Schulkonferenz informiert.• Die Schülerinnen und Schüler sind über die SV-Arbeit und die Konferenzteilnahmein die Mitgestaltung der <strong>Schule</strong> und schulische Entscheidungsprozesse eingebunden.• Gesamt- und Schulkonferenzen tagen regelmäßig und angemessen häufig.• Einladungen zu Gesamtkonferenzen erfolgen rechtzeitig, mit Tagesordnung und Artder Behandlung der Tagesordnungspunkte (z. B. Abstimmung, Aussprache).• Der Hausmeister nimmt regelmäßig zu ausgewählten Tagesordnungspunkten anden Sitzungen der Schulleitung teil.• Lehrkräfte fühlen sich teilweise in Entscheidungen nicht ausreichend eingebunden(u. a. Kopierregelung, Neueinrichtung des Chemieraums) und an Entscheidungenzur <strong>Schule</strong>ntwicklung nicht ausreichend beteiligt („Top-down-Prozesse“).• Schulleitung und neu gewählter Personalrat sind in einen Verständigungsprozesseingetreten, um Unstimmigkeiten zu beseitigen und die Kommunikation zwischenLehrkräften und Schulleitung zu verbessern.• Die Schulleitung überträgt Aufgaben an Lehrkräfte (u. a. Lesebeauftragte, Beratungsteam).Mitunter werden Entscheidungen über Aufgabenverteilungen auch andie Fachkonferenzen abgegeben.• Das nicht pädagogische Personal hat die Möglichkeit, die jeweiligen Aufgabenbereicheeigenständig unter Berücksichtigung <strong>von</strong> Stellenanteil und Arbeitszeiten zu organisierenund anfallende Arbeiten zu verteilen.• Es liegt ein Geschäftsverteilungsplan für die erweiterte Schulleitung mit geringfügigemÜberarbeitungsbedarf vor. Dieser ist <strong>von</strong> der Schulleitung erkannt.28 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Aufgaben und Zuständigkeiten im Kollegium sind grob in einem sogenannten Katastererfasst, werden aber nicht vollständig transparent gemacht. Entscheidungskompetenzender Beauftragten gehen daraus nicht hervor.• Die Schulleitung führt einen Jahresterminplan, der innerhalb der <strong>Schule</strong> kommuniziertwird, in dem wichtige Konferenztermine, Wettbewerbe, schulische Veranstaltungen,kulturelle Aktivitäten und Prüfungstermine festgehalten werden.• Die <strong>Schule</strong> hat im Rahmen des Schulprogramms ein Fahrten- sowie ein Vertretungskonzeptfestgelegt.• Eltern sowie Schülerinnen und Schüler werden mittels Rundschreiben über Veränderungenan der <strong>Schule</strong> und über wichtige Termine informiert.• Die <strong>Schule</strong> informiert auf zentralen Informationstafeln über aktuelle Ereignisse undorganisatorische Angelegenheiten (u. a. Vertretungsplan, schulische Angebote).• Mitunter fühlen sich Lehrkräfte durch die Schulleitung über organisatorische Fragen(beispielsweise die Beschulung <strong>von</strong> Austauschschülern) nicht ausreichend informiert.• Für die Mitarbeiterinnen des Sekretariats besteht die Möglichkeit, kurzfristig undpragmatisch Absprachen mit der Schulleitung zu treffen.■PersonalentwicklungskonzeptDie Schulleitung handelt hinreichend auf der Grundlage eines Personalentwicklungskonzepteszur professionellen Weiterentwicklung des Kollegiums.• Die Schulleitung hat einen Überblick über die voraussichtliche Personalentwicklungin den nächsten Jahren und kennt die Lehrkräfte, die krankheitsbedingt nur eingeschränkteinsatzbereit sind.• Die <strong>Schule</strong> gewinnt selbstständig neues Personal und schlägt es zur Einstellungdem zuständigen Staatlichen Schulamt vor.• Als Ausbildungsschule engagiert sich die <strong>Schule</strong> für die Ausbildung des schulischenNachwuchses.• Der Einsatz der Lehrkräfte in den verschiedenen Zweigen bzw. in der Förderstufeerfolgt in erster Linie orientiert am Fachbedarf, die Entwicklung der beruflichenKompetenzen ist dabei eher weniger im Blick.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 29

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit, Einsatzwünsche zu äußern. Persönliche Bedürfnissewerden – soweit der schulische Rahmen es zulässt – berücksichtigt.• Bei der Zusammenstellung der Fach- bzw. Stufenteams werden nach Möglichkeitdie Kompetenzen der Lehrkräfte beachtet.• Der Fortbildungsbedarf wird jährlich jeweils im Frühjahr für das folgende Schuljahrermittelt. Individuelle Fortbildungswünsche werden <strong>von</strong> der Schulleitung genehmigt,wenn sie in den Fortbildungsplan passen.• Ein schriftlich ausgearbeitetes Personalentwicklungskonzept (mit Anforderungsprofilen,künftigem Fachbedarf, besonderen Aufgaben) liegt nicht vor.■JahresgesprächeDie Schulleitung setzt das Instrument der Jahresgespräche aktiv ein.• Es werden vom Schulleiter und dessen Stellvertreter Jahresgespräche geführt.• Die Gespräche haben eine klare Struktur, über die in einer Gesamtkonferenz informiertwurde.• Qualifizierungsportfolios werden im Rahmen der Jahresgespräche thematisiert.• Es werden Zielvereinbarungen zur Personal- und <strong>Schule</strong>ntwicklung geschlossen.• Die Schulleitung unterstützt die Lehrkräfte bei der Umsetzung <strong>von</strong> getroffenen Vereinbarungen,z. B. durch Unterrichtseinsatz, Genehmigung <strong>von</strong> Fortbildungen, Delegation<strong>von</strong> Aufgaben.• Die Lehrkräfte schätzen die Jahresgespräche sehr unterschiedlich und insgesamtnur teilweise als hilfreich für die eigene berufliche Entwicklung ein.• Die Erreichung der Ziele wird in den folgenden Jahresgesprächen überprüft. DieSchulleitung beklagt aber ihren mangelnden Handlungsspielraum bei der Nichteinhaltung<strong>von</strong> Vereinbarungen.30 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4.4 Professionalität■Zentrale Evaluationsergebnisse für die Kriterien des Qualitätsbereiches43<strong>21</strong>IV.1.1 Fortbildung der LehrkräfteIV.2.1 Weitergabe <strong>von</strong> Wissen undErfahrungenIV.2.2 Verständigung über Schülerinnenund Schüler■Fortbildung der LehrkräfteDie Lehrkräfte entwickeln ihre beruflichen Kompetenzen in verschiedenen Feldernkontinuierlich und rege unter Berücksichtigung des Fortbildungsplans der <strong>Schule</strong>weiter.• Die Lehrerinnen und Lehrer nutzen regelmäßig und rege Fortbildungsangebote, diesich am Schulprogramm bzw. an den Entwicklungsschwerpunkten der <strong>Schule</strong> (z. B.zum Thema „Gesundheit“) orientieren.• Die Lehrkräfte orientieren sich bei der Auswahl <strong>von</strong> Qualifizierungsmaßnahmen sowohlan individuellen Fortbildungsinteressen als auch an den Arbeits- und Entwicklungsschwerpunktender <strong>Schule</strong>.• Die Lehrerinnen und Lehrer erwerben Qualifikationen in zentralen Handlungsfeldernwie z. B. den Strategischen Zielen, Bildungsstandards und der Diagnosekompetenz.• Die im Fortbildungsplan festgelegten Arbeitsschwerpunkte weisen Bezüge zumSchulprogramm auf (u. a. Förderplanarbeit, Medienerziehung, Leseförderung, Bildungsstandards).Daneben werden auch bildungspolitische Vorgaben (z. B. dieStrategischen Ziele 2 und 3) berücksichtigt.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 31

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Themen der Pädagogischen Tage werden jährlich in Gesamtkonferenzen zu selbstgewählten schulischen Schwerpunkten entwickelt und dienen der systemischenFortbildung (z. B. zum Thema <strong>Schule</strong> und Bewegung).• Die Vorbereitung und Durchführung des Pädagogischen Tages obliegt einer <strong>von</strong> derGesamtkonferenz beauftragten Arbeitsgruppe; externe Referenten werden hinzugezogen.• Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel aus dem Fortbildungsbudget werden vornehmlichfür die Durchführung der Pädagogischen Tage eingesetzt.■Weitergabe <strong>von</strong> Wissen und ErfahrungenIm Kollegium werden Wissen, Erfahrungen und Planungen weitgehend systematischweitergegeben.• Der Austausch <strong>von</strong> Informationen wird durch Informationstafeln, Informationsordnerund Ablagesysteme im Lehrerzimmer sowie die Homepage der <strong>Schule</strong> sichergestellt.• Es gibt einen festen Konferenztag in der Woche.• Fachkonferenzen tagen in der Regel einmal im Jahr, bei Bedarf häufiger.• Auf Fachkonferenzen werden auch Fortbildungsinhalte thematisiert.• Die Lehrkräfte treffen in Pausen, Koordinationsstunden oder im Anschluss an denUnterricht informell zahlreiche Absprachen.• Die im Stundenplan festgelegten Koordinationsstunden werden besonders <strong>von</strong> Lehrkräftender Förderstufe und der gymnasialen Klassen fünf und sechs zur Abstimmungund Vor- und Nachbereitung <strong>von</strong> Unterrichtsinhalten und Klassenarbeiten genutzt.• Die Koordinationskonferenzen finden auf freiwilliger Basis und nach Bedarf statt; dieArbeit der Koordinationskonferenzen wird nicht dokumentiert.• Die konzeptionelle Arbeit erfolgt in den Fachkonferenzen; im Rahmen der gemeinsamenFachkonferenzen arbeiten auch die Lehrkräfte an den Konzepten der Schulformenmit, in denen sie nicht eingesetzt werden.• Vergleichsarbeiten (z. B. in Deutsch, Mathematik und Englisch) werden in den Fachkonferenzengemeinsam vorbereitet und kommuniziert.32 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Verbindliche Absprachen wie z. B. die Abstimmung bei der Notengebung werden aufFachkonferenzebene getroffen.• Protokolle der Fachkonferenzen werden über Konferenzordner weitergegeben.• Fächerübergreifende Unterrichtsmaterialien, die <strong>von</strong> einer Lehrkraft zum außerschulischenLernort Buchenwald entwickelt worden sind, werden <strong>von</strong> anderen Lehrkräftengenutzt und im Lehrerkollegium weitergegeben.• Im Bereich des Sozialen Lernens nutzen die Lehrkräfte einen für den Unterricht speziellzusammengestellten Materialpool und reflektieren auf informellem Wege denEinsatz der Materialien miteinander.• Im Interview betonen die Lehrkräfte die gute Kommunikation und Kooperation derjüngeren Lehrerinnen und Lehrer mit den älteren Lehrkräften, wobei besonders dieneuen Ideen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für die Unterrichts- und <strong>Schule</strong>ntwicklunghervorgehoben werden.• Ergebnisse aus dem Besuch <strong>von</strong> Fortbildungsveranstaltungen werden in entsprechendenKonferenzen wie z. B. Fachkonferenzen und Schulleitungsdienstversammlungeneingebracht und in Konferenzprotokollen festgehalten. Materialien<strong>von</strong> Fortbildungsveranstaltungen werden anderen Lehrkräften zur Verfügung gestellt.• Lehrkräfte, die Fortbildungsveranstaltungen (z. B. zum Strategischen Ziel 2) besuchthaben, fungieren als Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren für schulinterne Fortbildungen.• Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst führen Module zur <strong>Schule</strong>ntwicklung („<strong>Schule</strong>gestalten und entwickeln“) an der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> durch und beziehenMentorinnen und Mentoren sowie andere Lehrkräfte in den Prozess der inneren<strong>Schule</strong>ntwicklung ein.Die Lehrkräfte kooperieren intensiv auf der Ebene der Förderstufe, aber nur ansatzweisein den Schulzweigen.• In der Förderstufe und in den Gymnasialklassen fünf und sechs arbeiten die Lehrkräftein der Regel intensiv miteinander (z. B. Koordinierung des Unterrichts, Durchführunggemeinsamer Klassenfahrten).• Im Rahmen der Leseförderung in der Förderstufe und den gymnasialen Klassen fünfund sechs wird eine enge Kooperation zwischen den Deutsch-Lehrkräften prakti-Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 33

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhofziert, um sich bei der Gestaltung <strong>von</strong> Unterrichtseinheiten und der Lektüreauswahlabzustimmen.• In der Förderstufe werden alle schriftlichen Arbeiten in den Hauptfächern als Vergleichsarbeitenkonzipiert und in enger Kooperation miteinander abgestimmt.• Lehrerteams werden in der Förderstufe, z. B. auf Jahrgangsebene, aufgrund derEinsatzwünsche der Lehrkräfte gebildet.• Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte in den anderen Schulzweigen wird in der Regelnicht durch bewusste Teambildungen gefördert und ist eher zufällig.• In schulformübergreifenden Kursen wie dem Wahlpflichtunterricht und dem Religionsunterrichtwerden informelle Absprachen zu Unterrichtsinhalten und Anforderungengetroffen.• Im Realschul- und Gymnasialzweig findet eine Abstimmung der Lehrkräfte in Bezugauf Unterrichtsinhalte, Methoden, Art und Inhalt <strong>von</strong> Klassenarbeiten nur vereinzeltstatt.• Eigene schulinterne Curricula sind mit der Ausnahme des Faches Englisch für denBildungsgang Realschule (Jahrgang 7 und <strong>10</strong>) nicht vorhanden.• Für den schulformübergreifenden Unterricht in Religion sowie den im Gymnasialzweigpraktizierten, gemeinsamen jahrgangsübergreifenden Unterricht in Französischund Latein als zweite bzw. dritte Fremdsprache liegen abgestimmte schulinterneCurricula nicht vor.■Verständigung über Schülerinnen und SchülerDie Lehrerinnen und Lehrer verständigen sich intensiv über die Lern- und Persönlichkeitsentwicklungder Schülerinnen und Schüler.• Am Ende des ersten Schulhalbjahres des Jahrgangs fünf besprechen die Klassenlehrkräftegemeinsam mit den Fachlehrkräften der Fächer Deutsch, Mathematik undEnglisch sowie mit den Lehrkräften der abgebenden Grundschulen den aktuellenLeistungsstand der jeweiligen Schülerin bzw. des jeweiligen Schülers.• Im November verständigen sich die Hauptfachlehrkräfte des Jahrgangs sieben desRealschulzweigs über die Leistungsentwicklung und den Leistungsstand jeder Schülerinbzw. jedes Schülers mit den Hauptfachlehrkräften der abgebenden Klassensechs, um den Schülerinnen, Schülern und Erziehungsberechtigten unter Be-34 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhofrücksichtigung der längerfristig gemachten Beobachtungen in den Klassen fünf undsechs geeignete Perspektiven der Weiterentwicklung aufzuzeigen.• Darüber hinaus tauschen sich die Lehrkräfte situationsbezogen in anderen Konferenzen(z. B. Klassenkonferenzen, Koordinationskonferenzen) oder auf informellerEbene in den Pausen und im unmittelbaren Anschluss an den Unterricht über dieLeistungs- und Persönlichkeitsentwicklung <strong>von</strong> Schülerinnen und Schülern aus.• Die schriftlich befragten Schülerinnen und Schüler sehen die Verständigung derLehrkräfte über ihre Lern- und Persönlichkeitsentwicklung als überaus positiv gegebenan.• Hinsichtlich der Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schülerwürdigen die interviewten Eltern den Austausch der Lehrkräfte untereinander.• Die Klassenlehrkräfte übernehmen die Koordination der Förderpläne, wenn für eineSchülerin bzw. einen Schüler in mehr als einem Fach ein Förderplan geschriebenwerden muss. Verbindliche Absprachen zwischen den beteiligten Lehrkräften überZiele und Fördermaßnahmen werden nicht dokumentiert.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 35

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4.5 Schulkultur■Zentrale Evaluationsergebnisse für die Kriterien des Qualitätsbereiches43<strong>21</strong>V.1.2 Freundlicherzw ischenmenschlicherUmgangV.1.4 Eröffnung <strong>von</strong>GestaltungsspielräumenV.2.3 Aktive EinbindungElternV.2.4BeratungsangeboteV.3.2 Kooperation undSchulpartnerschaften■Freundlicher zwischenmenschlicher UmgangDer zwischenmenschliche Umgang an der <strong>Schule</strong> ist prinzipiell <strong>von</strong> Freundlichkeitund Wertschätzung geprägt.• Die schulischen Gruppen bewerten das Schulklima bzw. den Umgang miteinanderuneinheitlich, aber insgesamt positiv.• Ausgrenzung und Gewalt werden <strong>von</strong> den schulischen Beteiligten selten erlebt.• Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sind keine Zeichen <strong>von</strong> Vandalismuserkennbar.• Die Verständigung zwischen den Schulzweigen erleben die schulischen Gruppenunterschiedlich, Teile der Eltern- und Schülerschaft sehen diese kritischer als dieLehrkräfte.• Schulform- und jahrgangsübergreifende Angebote (z. B. im Rahmen der AGs derpädagogischen Mittagsbetreuung) sowie schulische Veranstaltungen (z. B. Schulfest,musikalische Abende, Aufführungen der Schüler-Theatergruppen) fördern denKontakt zwischen den Zweigen und Jahrgängen.• Streitschlichter und Buslotsen werden ausgebildet und eingesetzt, um Konfliktenkonstruktiv zu begegnen.• Alle Klassen im 8. Jahrgang absolvieren ein Antigewalttraining.36 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Regeln für den Spielgeräteverleih werden durch die Schülervertretung schriftlich bekanntgegeben.• Die Aufsichtsregelung (eine Lehrkraft pro Schulhof) wird <strong>von</strong> einigen Schülerinnenund Schülern als nicht hinreichend empfunden.• Die als Broschüre vorliegende Hausordnung der <strong>Schule</strong> beschreibt konkret Regelungenzum Umgang miteinander.■Eröffnung <strong>von</strong> GestaltungsspielräumenDie <strong>Schule</strong> fördert beispielhaft die Verantwortungsübernahme durch Schülerinnenund Schüler und gibt ihnen entsprechende Gestaltungsspielräume.• Ca. 70 ausgebildete Schülerinnen und Schüler übernehmen als Buslotsen in denSchulbussen und an den Bushaltestellen Verantwortung für ihre Mitschülerinnen undMitschüler Verantwortung für ein Problemfeld der <strong>Schule</strong>. Die Buslotsen werdendurch Lehrkräfte begleitet und stellen sich klaren Regeln innerhalb der Schulgemeinde.• Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts werden Streitschlichterinnen und -schlichterausgebildet, die insbesondere in der Förderstufe gut angenommen werden.• Schülerinnen und Schüler fungieren als Schülerassistenten bei der Hausaufgabenbetreuung.• Qualifizierte Malteser-Schulsanitäter bilden eine Anlaufstelle für entsprechende Anliegenund entlasten das Sekretariat.• Eine aktive Schülervertretung tagt regelmäßig und greift nach Aussagen der Schülerinnenund Schüler Nachfragen und Bedürfnisse der Schülerschaft auf.• Die Schülervertretung verfügt über einen eigenen Raum an der <strong>Schule</strong>.• In allen Klassen finden regelmäßig (zweiwöchentlich) SV-Stunden statt. KlassenübergreifendeThemen werden durch die Schülervertretung ausgewiesen, Protokollewerden geführt.• Stufensprecherinnen und -sprecher organisieren mit Schülerinnen und Schülern ihrerStufe Sportturniere, Kuchenverkäufe und weitere Aktionen.• In Kooperation zwischen der Schülervertretung und den Verbindungslehrkräften erhaltenalle Schülerinnen und Schüler regelmäßige Informationen („SV zum Nach-Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 37

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhofschlagen“) über verschiedene Themen (Beteiligungsmöglichkeiten an der <strong>Schule</strong>,SV-Wahlen, Grundsätze der Benotung und Bewertung etc.).• Schülervertreterinnen und -vertreter arbeiten regelmäßig in der Schulkonferenz mit.• Drei Verbindungslehrerinnen und -lehrer unterstützen nach Aussage der Schülerschaftdie Schülervertretung und die Anliegen der Schülerinnen und Schüler in besonderemMaße.• Schülerinnen und Schüler werden in Entscheidungen der <strong>Schule</strong> einbezogen (z. B.Gestaltung Schullogo, Vorbereitung Schulfest, Schulordnung).• Schülerinnen und Schüler betreiben den SV-Kiosk zum Verkauf <strong>von</strong> Büromaterialien.• Im Rahmen der so genannten Klassen- und Revierdienste übernehmen Schülerinnenund Schüler Verantwortung für die Sauberkeit der schulischen Anlagen.• Schülerinnen und Schüler betreiben den Spieleverleih in den Pausen.• Klasseninterne Aufsichtslotsen zur Aufsicht in den Pausen sowie zur Meldung entstandenerSchäden sind etabliert.• Schülerinnen und Schüler gestalten musikalische Abende der <strong>Schule</strong> mit.• Schülerinnen und Schüler der <strong>Schule</strong> repräsentieren die <strong>Schule</strong> bei verschiedenenWettbewerben.• Dass Schülerinnen und Schüler Gestaltungsspielräume an der <strong>Schule</strong> erhalten, haltendie schriftlich befragten Gruppen der Schulgemeinde in hohem Maß für gegeben.• Im 8. Schuljahr durchlaufen alle Schülerinnen und Schüler ein Antigewalttraining(„Cool sein – cool bleiben“).• An der <strong>Schule</strong> ist ein Helfersystem etabliert („Schüler helfen Schülern.“); ältereSchülerinnen und Schüler geben jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern Nachhilfeunterricht.38 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof■Aktive Einbindung der ElternDie <strong>Schule</strong> bezieht Eltern weitgehend in die Gestaltung der <strong>Schule</strong> ein.• Elternabende finden nach den rechtlichen Vorgaben regelmäßig statt.• Eltern nehmen im Rahmen der Gremienarbeit an Gesamt- und Schulkonferenzenteil.• Interviewte Eltern erleben die Lehrkräfte und die Schulleitung als offen für ihre Anliegenund fühlen sich ernst genommen.• Die Eltern sehen sich durch Informationsbriefe, Infobroschüren etc. über Vorhabender <strong>Schule</strong> und aktuelle Gegebenheiten gut informiert.• In Informationsbroschüren werden Eltern ausdrücklich um Rückmeldungen zu bestimmtenBereichen gebeten (Elternabende, Hausaufgaben) bzw. zur Mitarbeit angeregt.• Im Rahmen der Pädagogischen Mittagsbetreuung bieten Eltern Arbeitsgemeinschaftenan.• Klassenfahrten und Wandertage werden durch Eltern begleitet. Auch bei schulischenFesten, Projektwochen oder musikalischen Abenden sind Eltern unterstützendtätig.• Die <strong>Schule</strong> bindet die Eltern im Rahmen der Schulprogrammarbeit nur teilweise indie <strong>Schule</strong>ntwicklungsarbeit ein.• Als Konsequenz aus einer Elternbefragung arbeitet die <strong>Schule</strong> an einer Optimierungder Kommunikation zwischen <strong>Schule</strong> und Elternhaus.■BeratungsangeboteDie <strong>Schule</strong> hält ein umfassendes Beratungsangebot für Eltern sowie Schülerinnenund Schüler bereit.• In der Förderstufe finden regelmäßige Elternberatungen vor Ein- und Umstufungenstatt. Lehrkräfte berichten <strong>von</strong> fünf Beratungsterminen im sechsten Jahrgang plusder Beratung im Rahmen der Förderplanarbeit.• Elternsprechtage werden nach den rechtlichen Vorgaben durchgeführt.• Lehrkräfte bieten Termine für Eltern im Rahmen fester Sprechstunden an.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 39

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Eltern erleben die Lehrkräfte generell als offen und zugänglich für ihre Fragen, diefachliche Beratungskompetenz wird unterschiedlich eingeschätzt.• Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind über Beratungsgespräche und Vereinbarungenaktiv in die Förderplanarbeit der <strong>Schule</strong> einbezogen.• Hinweise zur Gestaltung <strong>von</strong> Beratungsgesprächen mit Eltern liegen ausgearbeitetvor.• Ein regelmäßig tagendes Beratungsteam aus Lehrkräften und externen Partnern(Schulpsychologischer Dienst, Allgemeiner Sozialer Dienst, Erziehungsberatung)fungiert als „Clearingstelle“ für schwierige Erziehungssituationen.• Das Beratungs- und Förderzentrum und das Netzwerk Erziehungshilfe unterstützenLehrkräfte und Erziehungsberechtigte durch Beratungen an der <strong>Schule</strong>.• In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bietet die <strong>Schule</strong> für auffällige Kinder undJugendliche soziale Gruppenarbeit an.• Die Schülerinnen und Schüler sehen die Schülervertretung sowie die VerbindungsundKlassenlehrkräfte als wesentliche Beratungsinstanzen für ihre Anliegen an.• Ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit steht Schülerinnen und Schülern sowie Elternvorrangig im Hinblick auf Berufsorientierung zur Verfügung.• Im Rahmen der Berufsvorbereitung können Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängenneun und zehn ein individuelles Bewerbungscoaching nutzen.• Ein Tag der offenen Tür mit Informationen über das Bildungsangebot der <strong>Schule</strong> findetregelmäßig statt.• Die <strong>Schule</strong> hält umfangreiche und gut verständliche Informationen (Broschüren,Homepage, Präsentationen) für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu Zielen,Schwerpunkten und Angeboten der <strong>Schule</strong> bereit.• Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind mit den Beratungsangeboten der <strong>Schule</strong>weitgehend zufrieden.40 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof■Kooperation und SchulpartnerschaftenDie Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern bereichert in hohemMaße das Bildungsangebot der <strong>Schule</strong>.• Die <strong>Schule</strong> arbeitet eng mit den Erzieherinnen und Erziehern der umliegenden Einrichtungender Jugendhilfe zusammen (z. B. im Rahmen des Angebots der sozialenGruppenarbeit).• Ein Berufsberater der Agentur für Arbeit berät regelmäßig Schülerinnen und Schülersowie Eltern, führt Informationsveranstaltungen durch und koordiniert in Zusammenarbeitmit der <strong>Schule</strong> berufsvorbereitende Maßnahmen.• Im Rahmen der Ausbildung <strong>von</strong> Schulsanitätern kooperiert die <strong>Schule</strong> mit dem MalteserHilfsdienst.• In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Netzwerk Hauptschule – fit für die Ausbildunge.V. werden zusätzlicher berufsorientierender Unterricht, Schnuppertage anBerufsschulen, Betriebsbesichtigungen etc. mit den Hauptschulklassen durchgeführt.• Bewerbungstrainings an der <strong>Schule</strong> werden in Kooperation mit der AOK und derRaiffeisenbank durchgeführt.• Bei Buslotsenseminaren arbeiten die <strong>Schule</strong> und der Verein SMOG e. V. (<strong>Schule</strong>machen ohne Gewalt) zusammen.• Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen führen das Antigewalttraining im Jahrgangacht durch.• Auszubildende des regionalen Kaliwerks stellen ihre Berufe in der <strong>Schule</strong> vor.• Im Rahmen der Pädagogischen Mittagsbetreuung bieten regionale Partner wie dieFirma Rensch-Haus, der Sportverein Neuhof oder das Unternehmen Kali und SalzArbeitsgemeinschaften an.• Schülerinnen und Schüler des Realschul- und Gymnasialzweiges haben die Möglichkeit,im Rahmen des Schüleraustauschs <strong>Schule</strong>n in England, Litauen, Frankreichund den USA kennen zu lernen. Weitere Schulpartnerschaften bestehen im Rahmen<strong>von</strong> Comeniusprojekten.• Mit den abgebenden Grundschulen arbeitet die <strong>Schule</strong> insbesondere im Rahmender Einstufungskonferenzen im Jahrgang 5 zusammen, darüber hinaus werden Fördermaßnahmenabgestimmt.Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 41

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof• Rückmeldungen der aufnehmenden Fuldaer Gymnasien und Fachoberschulen zuÜbergangserfolgen ehemaliger Schülerinnen und Schüler werden eingeholt.• Die <strong>Schule</strong> zeigt hohes Interesse an einer Kooperation mit den Fuldaer Gymnasienzur gegenseitigen Abordnung <strong>von</strong> Gymnasiallehrkräften, eine systematische Zusammenarbeitfindet jedoch nicht statt.• Die Zusammenarbeit mit anderen <strong>Schule</strong>n bei der Vorbereitung und Durchführung<strong>von</strong> Vergleichsarbeiten ist nicht institutionalisiert und hängt stark <strong>von</strong> individuellenKontakten der Lehrkräfte ab.• Auf der Ebene der Schulleitungen arbeitet die <strong>Schule</strong> mehrmals jährlich mit den beidenanderen Kooperativen Gesamtschulen des Schulaufsichtsbereichs zusammen.Themen wie z. B. die Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs, Abschlussprüfungen,Förderangebote werden in den Schulleiterrunden diskutiert.• Die <strong>Schule</strong> beteiligt sich regelmäßig an Wettbewerben, wie z. B. Planspiel Börse,Jugend debattiert und Jugend trainiert für Olympia.• Der Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong>Neuhof e. V. unterstützt die <strong>Schule</strong> seit 2000 finanziell bei der Anschaffung zusätzlicherEinrichtungsgegenstände und Lehrmaterialien, Studienfahrten und-veranstaltungen, schulischen und außerschulischen Projekten sowie kulturellen undsportlichen Veranstaltungen.• Die <strong>Schule</strong> betreibt aktiv Öffentlichkeitsarbeit mit Veranstaltungen, Informationsabendenund -broschüren, dem Tag der offenen Tür oder Pressemitteilungen. Dieinformative und gut gestaltete Homepage stellt wesentliche Belange der <strong>Schule</strong> ansprechenddar.42 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in Neuhof4.6 Lehren und Lernen1 2 3 4VI.1.2 AnwendungssituationenVI.1.3 Anknüpfen an ErfahrungenVI.1.4 Wiederholen und ÜbenVI.1.5 Überfachliche KompetenzenVI.1.6 Aktivierender UnterrichtVI.2.1 Strukturierung des UnterrichtsVI.2.2 Offenlegung <strong>von</strong> Zielen, InhaltenVI.2.3 Variabilität <strong>von</strong> LernarrangementsVI.2.4 Lernwirksame Nutzung der UnterrichtszeitVI.2.5 Reflexion <strong>von</strong> Prozessen und ErgebnissenVI 2.7 Transparenz <strong>von</strong> Leistungserwartung und -bewertungVI.3.1 Diagnostik <strong>von</strong> individuellen LernständenVI.3.2 Individualisierte Zugänge zum KenntniserwerbVI.3.3 Individuelle LeistungsrückmeldungenVI.3.4 Selbstständiges LernenVI.3.5 Kooperatives LernenVI.3.6 Förder- und ErziehungskonzeptVI.4.1 Umgang <strong>von</strong> Lehrkräften und Schülerinnen und SchülerVI.4.2 Anstrengungs- und LeistungsbereitschaftVI.4.3 Regeln und RitualeVI.4.4 Anregende Gestaltung der LernumgebungInstitut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong> 43

<strong>Bericht</strong> zur Inspektion der <strong>Wernher</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Braun</strong>-<strong>Schule</strong> in NeuhofInsbesondere für den Qualitätsbereich „Lehren und Lernen“ sei an dieser Stelle nochmalsauf die beiliegende Daten-CD verwiesen, die detaillierte Auswertungen der Unterrichtsbesucheenthält.An dieser Stelle wird lediglich auf ausgewählte Kriterien des Qualitätsbereichs eingegangen,die Bewertung im Überblick ist aus dem Profilliniendiagramm erkennbar. Zur besserenOrientierung im <strong>Bericht</strong> werden die Kriterien des Qualitätsbereiches nach inhaltlichen Bereichen(Dimensionen des HRS) gruppiert.Aufbau <strong>von</strong> fachlichen und überfachlichen Kompetenzen■AnwendungssituationenDer Unterricht sorgt weitgehend für den systematischen Aufbau <strong>von</strong> Wissen unterBerücksichtigung <strong>von</strong> Anwendungssituationen.• Der Unterricht fördert weitgehend die bewusste Anwendung des Lernstoffes.• Die Aufgabenstellungen beziehen sich überwiegend auf alltägliche Anforderungen.• In praxisnahem und projektartigen Unterricht, wie z. B. bei der Nachbereitung derKlassenfahrt nach Mainz in der Förderstufe (Thema: „Buchdruck“), wird den Schülerinnenund Schülern die Bedeutung des Lernstoffs in außerschulischen Zusammenhängenklar.• Außerschulische Lernorte, wie z. B. heimische Fließgewässer (Gewässeruntersuchungan der Fliede) oder die Gedenkstätte Buchenwald, konkretisieren die Lernsituationenund geben den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, die Unterrichtsinhaltemit ihren bisherigen Erfahrungen, ihrem Vorwissen und weiterführendenFragestellungen zu verknüpfen.• Authentische Lernsituationen werden z. B. im Rahmen der Berufsorientierung imFach Arbeitslehre, im Umgang mit modernen Medien in Informatik und anderen Fächernoder im Rahmen der Umwelterziehung in den Fächern Physik, Sport, Religion,Erdkunde, Politik und Wirtschaft und Biologie ermöglicht.44 Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), Oktober <strong>2008</strong>